Pont-Péan

Pont-Péan est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.

| Pont-Péan | |||||

L’église, ancien vestiaire des mineurs. | |||||

Héraldique |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Rennes | ||||

| Intercommunalité | Rennes Métropole | ||||

| Maire Mandat |

Michel Demolder (PCF) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35131 | ||||

| Code commune | 35363 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Pont-Péannais | ||||

| Population municipale |

4 389 hab. (2020 |

||||

| Densité | 501 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

395 710 hab. | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 00′ 46″ nord, 1° 42′ 17″ ouest | ||||

| Altitude | 17 m Min. 17 m Max. 44 m |

||||

| Superficie | 8,76 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Rennes (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Rennes (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Bruz | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

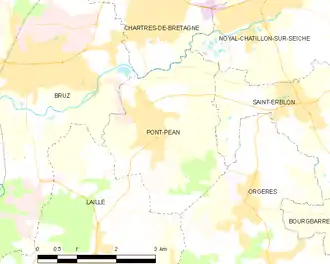

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | pontpean.fr | ||||

Elle a été créée le par détachement de la commune de Saint-Erblon[1].

Géographie

Situation

Située à 12 kilomètres au sud de Rennes, la commune de Pont-Péan s'étire de part et d'autre de l'ancienne route royale de Saint-Malo à Bordeaux, devenue route nationale 137 puis RD 837. Elle appartient au canton de Bruz et compte, en 2014, parmi les 43 communes de Rennes Métropole.

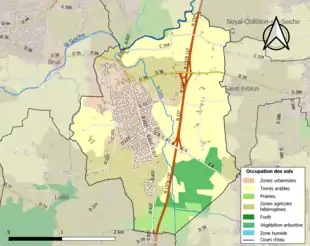

Occupation des sols

Pont-Péan a une superficie de 876 hectares, dont 95 hectares urbanisés et 241 hectares en surface agricole utile (SAU). La zone agricole s'étend essentiellement à l'est de la RD 837. L'activité qui s'y exerce est en déclin constant : en 2006, il n'existait plus que cinq exploitations, tournées vers la polyculture et l'élevage.

Une friche industrielle occupe le nord-ouest de la commune.

Hydrographie

La commune appartient au bassin hydrographique de la Seiche, un affluent de la Vilaine qui crée une limite naturelle entre Pont-Péan et Chartres-de-Bretagne. Un ruisseau longe le territoire communal : la Douettée, à l'ouest du bourg. Un autre le traverse : le Tellé, à l'est. Ils se jettent tous deux dans la Seiche.

Les étiages de la Seiche sont sévères et les crues assez fortes. Les premiers relevés des niveaux de crues à Pont-Péan datent de 1931, le zéro de l'échelle ayant été placé à l'altitude de 17,30 m.

| Date des crues | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hauteur d'eau, en mètres, par rapport au zéro de l'échelle | +2,39 | +2,15 | +2,62 | +2,35 | +2,75 | +2,60 | +2,30 | >+2,75 |

Des inondations affectent la commune par suite de ces crues à montée lente de la Seiche (en , les eaux sont montées à une moyenne de 8 à 9 cm/h), mais aussi de celles du Tellé, à montée plus rapide[2].

Relief

Le relief est peu marqué ; l'altitude varie de 17,5 m en bordure de la Seiche à 44 m à l'est près du lieu-dit Le Tellé. Du fait de cette absence de relief, la plaine alluviale de la Seiche constitue une vaste zone inondable au nord et au nord-est du bourg.

Sous-sol

Le contexte géologique de Pont-Péan est complexe et se traduit par une grande diversité des milieux naturels. Au sud, des schistes rouges et durs culminent aux buttes de Caran, tandis qu'au nord des schistes briovériens, plus anciens, sont en partie recouverts de sédiments. Une grande partie du territoire communal présente des dépôts alluviaux peu perméables : des argiles, des sables et des calcaires formant une couche épaisse[3].

Une faille de 20 km de long, vraisemblablement apparue il y a 290 millions d'années, borde ce dépôt de sédiments à l'ouest. Elle s'est remplie d'un mélange de substances stériles et de substances métalliques. Serti dans la faille, le filon de Pontpéan a une puissance de 12 à 30 mètres[4]. Il est presque vertical, plongeant vers l'est en formant avec l'horizontale un angle d'environ 80°. Il est à peu près orienté nord-sud magnétique et a été exploré sur environ 3 kilomètres. Il constitue le plus important filon plombo-zincifère du Massif armoricain et l'un des plus importants d'Europe[5]. La minéralisation comprend principalement des minerais de :

Son exploitation a, par endroits, modifié la nature et la structure du sous-sol et provoqué quelques affaissements ou effondrements très localisés et ponctuels à l'aplomb de cavités souterraines superficielles[6]. Elle est aussi à l'origine des fortes teneurs en métaux lourds constatées dans les sols de la friche industrielle, où étaient stockés les résidus du traitement des minerais[7]. Une partie de ce secteur a été confinée[8].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[9]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[10].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[13] complétée par des études régionales[14] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, mise en service en 1945[15] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[16] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[17], à 12,1 °C pour 1981-2010[18], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[19].

Transports

Desservie par la voie express Rennes - Nantes (N 137).

Desservie par les bus du réseau de service des transports en commun de l'agglomération rennaise (STAR) de Rennes Métropole via les lignes 72 et 79.

Urbanisme

Typologie

Pont-Péan est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [20] - [21] - [22]. Elle appartient à l'unité urbaine de Rennes, une agglomération intra-départementale regroupant 16 communes[23] et 357 327 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[24] - [25].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rennes dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 183 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[26] - [27].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (74,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (79,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (45,2 %), zones agricoles hétérogènes (23,9 %), zones urbanisées (16,5 %), forêts (7,7 %), prairies (5,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,2 %)[28].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[29].

Logement

Le tableau ci-dessous présente une comparaison de quelques indicateurs chiffrés du logement pour Pont-Péan et l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine en 2017[I 1] - [I 2].

| Pont-Péan | Ille-et-Vilaine | |

|---|---|---|

| Parc immobilier total (en nombre d'habitations) | 1 892 | 546 440 |

| Part des résidences principales (en %) | 93,1 | 86,2 |

| Part des résidences secondaires et logements occasionnels (en %) | 0,8 | 6,9 |

| Part des logements vacants (en %) | 6,1 | 6,9 |

| Part des ménages propriétaires de leur logement (en %) | 72,0 | 59,8 |

Morphologie urbaine

Pont-Péan dispose d'un plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par délibération du conseil métropolitain du [30]. Il divise l'espace des 43 communes de Rennes Métropole en zones urbaines, agricoles ou naturelles.

Toponymie

La plus ancienne forme écrite du nom du hameau est Pontpayen en 1427. On trouve ensuite Pontpéan, Pont-Péan, Le Pont Péan, Pompéan, Pontpéant, Pont-Péant, et Pont Péan (ce dernier sur la carte Cassini pré-Révolution, plans cadastraux de 1812 et 1843, et cartes IGN du XXe siècle)[8].

Payen et sa variante péan étant deux noms dérivés du latin paganus « paysan », puis « païen », le toponyme Pont-Péan peut donc signifier « pont paysan » ou « pont construit ou possédé par un dénommé Péan »[8]. Hervé Abalain donne une explication similaire : Pontpayen viendrait de paen, c'est-à-dire païen au sens ancien de « paysan », Paen étant aussi un anthroponyme[31]. Mais l'hypothèse la plus probable est celle-ci : au haut Moyen Âge a existé un pagus Redonicus,un pagus, c'est-à-dire une subdivision administrative de l'évêché de Rennes. La toponymie a conservé sa trace dans des noms comme Pont-Réan (Pons Redonicus) et Pont-Péan (Pons Paganus, c'est-à-dire "Pont Payen", ce dernier situé à la limite de l'archidiaconé du Désert)[32].

Un personnage nommé Paganus de Breuz (Payen de Bruz), membre d'une famille influente des environs, est cité par Amédée Guillotin de Corson comme vivant au début du XIVe siècle[8].

Selon l'association Galène[33], le nom de la commune aurait pour origine celui d'un "seigneur de Pontpéan", qui au cours du IXe siècle, aurait possédé des terres de part et d'autre de la Seiche[1]. Bien que cette hypothèse ait séduit la municipalité, elle gagnerait à être étayée par l'indication de sources vérifiables.

En gallo, le nom reste Pont-Péan[34]. La forme bretonne proposée par l'Office public de la langue bretonne est Pont-Pagan[35].

Histoire

Création de la commune

La commune a été créée par l'arrêté préfectoral en date du , prenant effet le , à partir du territoire de Saint-Erblon[36]. Son nom étant inspiré du pont que devait payer les passants pour passer avec leurs marchandises. Ces derniers disaient : "Oh tiens, v'là le pont pean !"(Pont payant en patois). En effet ce pont a permis un développement économique et démographique importante à la ville grâce aux taxes imposées aux fermiers et marchands.

Lande de Tellé

La lande de Tellé (anciennement Teslé) a remplacé une grande forêt qui occupait la partie sud des environs de Rennes. Elle a été le siège des premiers peuplements sur la commune. Les premières peuplades préhistoriques y avaient édifié deux tumulus et un menhir. De cette période, seule demeure la trace d'un tumulus, transformé en motte féodale au cours du IXe siècle[1].

Durant la Révolution, de nombreuses rencontres entre les chouans et les bleus ont eu lieu sur la lande de Tellé. Un violent combat s'est déroulé à Pont-Péan le 28 brumaire an VIII () faisant plusieurs victimes, parmi lesquelles le chef des royalistes de Laillé[37].

Mine de plomb argentifère

Une mine de plomb argentifère (ou galène) fut exploitée à Pont-Péan de 1730 à 1797 et de 1844 à 1904. Elle fut concédée au riche négociant malouin Noël Danycan de l'Epine en 1730 qui fonde alors la Compagnie des Mines de Bretagne. Au XIXe siècle, elle constituait alors avec les mines de la région de Carhaix et de Saint-Brieuc, l'une des plus grosses entreprises de province.

La fermeture subite de la mine en 1904 entraîna le licenciement immédiat du millier d'ouvriers qui y étaient employés, principalement des Bas-Bretons[38].

La Belle Époque

Une ligne de tramway des TIV (Transports d'Ille-et-Vilaine) allant de Rennes au Grand-Fougeray en passant par Chartres, Noyal-sur-Seiche, Pont-Péan, Orgères, Chanteloup, Le Sel, Saulnières, Pancé, Bain et La Dominelais fut construite à partir de 1909[39] ; mise en service en 1910, la ligne était longue de 64 km ; elle ferma en 1937 ; les tramways y circulaient à environ 25 km/h[40].

Politique et administration

Circonscriptions de rattachement

Pont-Péan appartient à l'arrondissement de Rennes et au canton de Bruz depuis la création de la commune en 1986.

Pour l'élection des députés, la commune fait partie de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, représentée depuis par Frédéric Mathieu (LFI-NUPES). Avant cette date, elle appartenait à la 4e circonscription (Redon).

Intercommunalité

La commune appartient à Rennes Métropole (anciennement Rennes District) depuis le .

Pont-Péan fait aussi partie du Pays de Rennes.

Institutions judiciaires

Sur le plan des institutions judiciaires, la commune relève du tribunal judiciaire (qui a remplacé le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance le 1er janvier 2020), du tribunal pour enfants, du conseil de prud’hommes, du tribunal de commerce, de la cour d’appel et du tribunal administratif de Rennes et de la cour administrative d'appel de Nantes.

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 3 500 et 4 999, le nombre de membres du conseil municipal est de 27[41].

- Conseil municipal actuel

Les 27 sièges composant le conseil municipal ont été pourvus le lors du premier tour de scrutin. Actuellement, il est réparti comme suit :

Liste des maires

La mairie de Pont-Péan a créé un conseil municipal des jeunes (CMJ). Ces jeunes ont le moyen, par leur statut d'élus, de monter des projets, les réaliser, donner leurs avis, et se faire entendre du conseil municipal (des adultes). Ils sont appelés des élus, car ils sont élus par les jeunes de Pont-Péan, comme le conseil municipal. Après réélections en , on compte neuf élus, trois filles et six garçons.

Jumelages

Muine Bheag (Irlande) depuis 1999

Muine Bheag (Irlande) depuis 1999

Depuis 1999, Pont-Péan est jumelée avec Muine Bheag du comté de Carlow, au sud-est de l'Irlande[46].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1968. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[47]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[48].

En 2020, la commune comptait 4 389 habitants[Note 7], en augmentation de 9,29 % par rapport à 2014 (Ille-et-Vilaine : +5,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune de Pont-Péan est située dans l’académie de Rennes.

L’école maternelle et primaire publique Lucie-Aubrac

Culture et patrimoine

Lieux et monuments

La commune compte un seul monument historique : la mine de Pont-Péan. Le bâtiment des bureaux est inscrit depuis 1985[51] - [52] - [53].

On trouve également des monuments inventoriés. La base Glad possède 112 fiches documentaires[54] dont l’église Saint Melaine (ancienne chapelle de la mine)[55] - [56].

Personnalités liées à la commune

- Mickaël Pagis, ancien joueur de football professionnel, réside dans la commune.

Héraldique

|

Blason | De gueules au pont d'une arche d'argent, maçonné de sable, sur des ondes d'or, sommé de deux lions léopardés affrontés du même, mouvant des flancs, tenant une roue dentée aussi de sable chargée d'une pièce de monnaie française de 1 franc au naturel. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Anne-Françoise Garçon, La mine de plomb argentifère de Pontpéan au XIXe siècle (1827-1904), 1982, 313 p., (Archives d'I&V - Mémoire 2 J 359).

- Pont-Péan à travers le carreau, Association Galène, Pont-Péan, 1998, 32 p.

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- « Chiffres clés - Logement en 2017 à Pont-Péan » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2017 en Ille-et-Vilaine » (consulté le ).

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[11].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[12].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Histoire sur le site officiel de la commune

- Dossier départemental des risques majeurs, préfecture d'Ille-et-Vilaine, 1996 & Rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-Péan, juin 2009, p. 116.

- Rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pont-Péan, juin 2009, pp. 23-24, 59-60 et 102.

- Les filons métalliques se présentent comme des espèces de veines, plus ou moins régulières, s’enfonçant dans l’écorce terrestre sous un angle plus ou moins grand, quelquefois voisin de la verticale et présentant une puissance, c’est-à-dire une épaisseur, variable. Les parties latérales s’appellent les salbandes, ce sont souvent les parties les plus richement minéralisées. Les parois de la fente portent le nom d’épontes. La puissance est l’épaisseur comptée perpendiculairement aux épontes. Pratiquement, dans les mines, on suppose tout le minerai contenu dans le filon concentré sur une paroi et on calcule cette épaisseur d’après la quantité de minerai extraite sur un certain nombre de mètres. C’est ce qu’on appelle la puissance réduite du filon. À Pont-Péan, les moyennes annuelles ont varié de 4,2 cm à 7,6 cm. La puissance peut varier beaucoup dans le même filon, la distribution du minerai n’étant pas uniforme. Le plus généralement certaines parties contiennent très peu de minerai et ne sont pas exploitables, d’autres sont plus riches : on les appelle colonnes et elles sont seules exploitées. À Pont-Péan, il y avait deux colonnes exploitables, celle du nord et celle du sud, séparées par un grand intervalle où le filon était à peu près stérile. (Fernand Kerforne, chargé de cours à la faculté des Sciences de Rennes, conférence sur les richesses minérales du Massif breton, faite à Rennes le 23 février 1918.)

- Marina Gasnier, Le paysage de l'industrie en Ille-et-Vilaine, 2003, pp. 55-56.

- Affaissement de la chaussée en 1979, près du lieu-dit le Luzard (Dossier départemental des risques majeurs, préfecture d'Ille-et-Vilaine).

- H. Talbo, État des terrains situés à proximité de l'ancienne mine de Pont-Péan, BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), 1993, Rapport BRE SP 93-01.

- A deux lieues de Rennes, un village minier sur le site Pont-Péan au fil du temps par Jean Pierre Cudennec.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Rennes-Saint-Jacques - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Pont-Péan et Saint-Jacques-de-la-Lande », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Rennes », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Un Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) pour 43 communes, sur metropole.rennes.fr

- Hervé Abalain, Les noms de lieux bretons, 2000, p. 99.

- Philippe Jouët et Kilian Delorme, Atlas historique des pays et terroirs de Bretagne : histoire, ethnographie et linguistique, Morlaix, Skol Vreizh, , 159 p. (ISBN 978-2-915623-28-4).

- Association culturelle intercommunale pour la protection et la promotion du site minier et la création d'un musée vivant de la mine de Pont-Péan, créée en 1994.

- Fiche descriptive de la ville de Pont-Péan sur Geobreizh.

- « Résultats concernant « Pont-Péan » », sur la base KerOfis, Office public de la langue bretonne (consulté le ).

- « Histoire de la commune », sur Pont-Péan (consulté le )

- Adolphe Orain, Monographies de trois communes du canton sud-ouest de Rennes, Revue de Bretagne, 1910, tome XLIII, p. 260.

- "Pont-Péan à travers le carreau", Association Galène, 1998.

- « Tramway de Rennes au Grand-Fougeray », La Dépêche bretonne, (lire en ligne, consulté le ).

- http://tramways35.e-monsite.com/pages/tiv-rennes-le-grand-fougeray.html.

- Art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Louis Gauffeny candidat sans étiquette », Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Municipales : précision d'André Gérard », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Pont-Péan. La commune salue la mémoire de son ancien maire », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Municipales à Pont-Péan. Le conseil installé dans une ambiance tendue », Ouest-France, (lire en ligne).

- Site consacré au jumelage avec Muinebheag.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Mine de plomb », notice no PA00090662, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Mine de plomb argentifère de Pont-Péan », notice no IA35000478, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Mine de plomb argentifère de Pont-Péan, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..

- Présentation de la commune de Pont-Péan, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..

- Eglise paroissiale Saint Melaine (IA35047777), sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..

- Eglise paroissiale Saint-Melaine (IA00008132), sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..