Peipin

Peipin est une commune française, d'origine très ancienne, située au sud de Sisteron, dans le canton de Volonne, dans la vallée de la Durance, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Peipin est Peipinois[1] - [2].

| Peipin | |||||

.JPG.webp) Pont sur le Jabron entre Peipin et Sisteron. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Forcalquier | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance | ||||

| Maire Mandat |

Frédéric Dauphin 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04200 | ||||

| Code commune | 04145 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

1 463 hab. (2020 |

||||

| Densité | 111 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 08′ 16″ nord, 5° 57′ 26″ est | ||||

| Altitude | Min. 438 m Max. 1 281 m |

||||

| Superficie | 13,15 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Sisteron (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Sisteron | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

Peipin est une commune disposant de commerces et de services de proximité ainsi que d'une zone commerciale. Ses ressources principales sont d'une part le tourisme, axé autour de l'architecture historique du cœur du village et d'autre part, l'agriculture, dont la vigne, l'élevage, l'huile de lavande, l'huile d'olive et les fromage constituent le fer de lance, couronné par quatre appellations d'origine contrôlée.

Géographie

Les communes limitrophes de Peipin sont Salignac, Aubignosc, Châteauneuf-Val-Saint-Donat et Sisteron.

Géologie

Peipin est sur la rive ouest de la vallée de la Durance, dans la zone des premières pentes de la montagne de Lure, marquées par un relief raviné.

Le territoire se situe en limite est des Baronnies, sur des formations calcaires provençales du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur (roches sédimentaires issues d'un ancien océan alpin), entre trois formations géologiques majeures des Alpes[3] :

- les Baronnies ;

- la nappe de Digne à l'est[4] - [5], au niveau du lobe de Valavoire : il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5 000 m qui s'est déplacée vers le sud-ouest durant l'Oligocène et la fin de la formation des Alpes. Les lobes (ou écailles) correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe.

- la faille de la Durance au sud ouest, dans la vallée ;

- le Plateau de Valensole au sud-est : bassin molassique du Miocène et du Pliocène composé de roches sédimentaires détritiques (dépôts liés à l'érosion des montagnes apparues à l'Oligocène).

Topographie

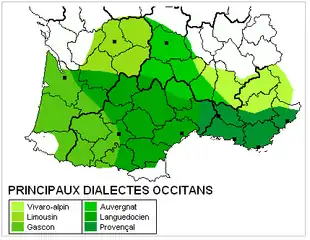

Le village est situé au pied d’une colline[6], en rive droite de la Durance. Le territoire occupe le piémont oriental de la montagne de Lure. L'altitude varie sur le territoire communal de 438 mètres à 1 281 mètres (est de la chaine de la montagne de Lure, qui correspondait autrefois à une frontière linguistique entre deux variétés de la langue occitane).

Hydrographie

La commune est bordée au nord par le Jabron et à l’est par la Durance. Des ruisseaux intermittents coulent dans les ravins[7].

Climat

Peipin est située en Haute Provence et bénéficie d'un climat méditerranéen d'intérieur aux étés chauds et secs, en revanche les hivers sont frais et marqués par des gelées fréquentes. Le mistral souffle parfois bien que la commune soit abritée par la montagne de Lure. Elle peut être plus exposée au levant ou au sirocco, qui surviennent rarement.

Les stations météos proches de Peipin sont situées à Sisteron et Château-Arnoux-Saint-Auban[8].

Environnement

La commune compte 642 ha de bois et forêts, soit 49 % de sa superficie[1].

Transports

La commune se situe entre Forcalquier (au sud-ouest), Sisteron, au nord, Digne-les-Bains à l'est et Gap plus loin au nord. L'autoroute A 51 Val de Durance passe en limite est dans la vallée ; la sortie 21 (Aubignosc) permet de rejoindre le village, grâce aux départementales RD 4085 et 703.

La gare de Sisteron est desservie par la ligne TER Marseille - Briançon ; elle est doublée d'une gare routière. Des cars assurent les liaisons Digne-les-Bains - Château-Arnoux - Veynes ainsi que Digne-Avignon.

L'aérodrome de Sisteron-Thèze se situe à une vingtaine de kilomètres au nord, à Vaumeilh.

Un chemin de petite randonnée (itinéraire équestre) traverse la commune du sud à l'est. Il y a également un sentier de découverte[7].

Risques naturels et technologiques

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Volonne auquel appartient Peipin est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[9], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[10]. La commune de Peipin est également exposée à trois autres risques naturels[10] :

- feu de forêt,

- inondation (dans la vallée de la Durance),

- mouvement de terrain : quelques versant de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort[11].

La commune de Peipin est de plus exposée à deux risques d’origine technologique :

- celui de rupture de barrage : en cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l’onde de submersion[12] ;

- celui de transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisations[13], ce transport étant dans le département principalement destiné à alimenter en matières premières des usines Arkema de Saint-Auban et Sanofi de Sisteron[14] :

- en ce qui concerne la voie ferrée, c’est la ligne de Lyon à Marseille (via Grenoble) qui traverse la commune[15] ;

- l’autoroute A51 et la départementale RD4085 (ancienne route nationale 85) peuvent être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses[15] ;

- enfin, la canalisation Transalpes qui sert à transporter de l’éthylène traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire[16] - [17].

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune a été approuvé en 2008 pour le risque de mouvement de terrain ; il s’ajoute à un plan des surfaces submersibles datant de 1961[18] - [13] ; le Dicrim existe 2010[19].

La commune a été l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, tous liés à la nature des sols : en 1997 pour des inondations et des coulées de boue, et pour des mouvements de terrain liés à la sécheresse en 1989, 1990 et 1999[10].

Toponymie

Le nom du village, tel qu’il apparaît la première fois en 1167 (Podium Pini)[20], fait l’objet de différentes interprétations :

- selon Michel de la Torre, son nom podium parvum désigne la colline sur laquelle le village est construit[21] ;

- selon Ernest Nègre, podium pini est tiré d’une variante locale de l’occitan pour la colline aux pins[22] - [23].

Cette dernière hypothèse repose sur le fait que cette région de la montagne de Lure faisait autrefois partie de la frontière linguistique entre deux variétés de la langue occitane.

On retrouve des racines courantes pour désigner les montages : comme podium (lieu élevé) qui a donné Les Puits[24]. Les Blaches sont une colline, appelée ainsi car elles étaient couvertes de chêne blanc[25] (au nord du village) ; la gorge de la Faillée est un bois de hêtres, établi dans ce ravin encaissé en raison de l’humidité qui y stagnait un peu plus longtemps, humidité favorable au hêtre[25].

La toponymie garde également la trace des activités agricoles qui façonnaient le paysage : les Granges, les Jas de Pierrevert, des Puits, de Buceille ; et Grand-Vigne : la commune avait quelques dizaines d’hectares de vigne au début du XIXe siècle[26].

Enfin, le hameau des Bons Enfants correspond à un hôpital construit pour héberger les voyageurs à l’extérieur du village. Il était situé au carrefour de la voie domitienne et itinéraire secondaire de la vallée du Jabron)[23].

Urbanisme

Typologie

Peipin est une commune rurale[Note 1] - [27]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[28] - [29].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sisteron, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 21 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[30] - [31].

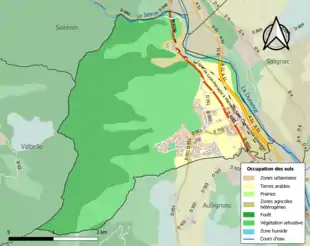

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (75,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (76,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (41,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (33,6 %), terres arables (11 %), zones agricoles hétérogènes (6,5 %), zones urbanisées (4,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,1 %)[32].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[33].

Histoire

L'histoire communale s'inscrit dans l'histoire régionale : occupation très ancienne, guerres de religion à partir de 1562, résistance départementale à Napoléon III, puis dépeuplement dû à l'exode rural commencé dans la deuxième moitié du XIXe siècle suivi des deux guerres mondiales mais endigué au cours du XXe siècle, jusqu'à dépasser les 1 000 habitants.

Préhistoire

Au Frigouras, les fouilles de sauvetage qui ont précédé le chantier de l’A51 ont permis de mettre au jour un site occupé occasionnellement par des éleveurs du néolithique ancien (5000 à 6000 ans av. J.-C.). Ces éleveurs avaient des troupeaux de chèvres, de bœufs et de moutons[34]. Ils utilisaient le silex local, de mauvaise qualité, ne recourant qu’exceptionnellement à un silex venant de plus loin[35].

Durant le premier âge du fer, un oppidum est occupé à la (ou les) Plaine, fortifié par deux murs de pierre. Le site a été fouillé en 1953 par Gaston Mée, qui y a en outre mis au jour un tumulus du VIe siècle av. J.-C.[36].

Aux Granges, la fouille de 2004 a mis au jour une occupation du VIe siècle av. J.-C.[36]. La fouille de la Plaine, en 2004, a également révélé un ensemble d’inhumations tout à fait particulier. Il s’agit de six tombes, disposées en cercle, et dont cinq concernent des hommes adultes, également du Ier âge du fer (VIe – Ve siècles av. J.-C.)[37], dont un jeune homme aux dents usées par une pratique probablement liée à l’artisanat : cuir ou osier[38]. La fouille de 2004 sur les foyers du site des Granges a confirmé la datation entre la deuxième moitié du VIe siècle av. J.-C. et la fin du Ve siècle av. J.-C[39]..

Antiquité

Dans l’Antiquité, le territoire de Peipin fait partie de celui des Sogiontiques (Sogiontii), dont le territoire s’étend du sud des Baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Voconces, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Voconces et forment une civitas distincte, avec pour capitale Segustero (Sisteron)[40]. De la période de présence romaine datent quelques vestiges. Plusieurs établissements se trouvaient sur le territoire actuel de Peipin : à proximité du gué de la Durance, au Piolard, sous le groupe scolaire[41].

Moyen Âge

Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l’Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l’Italie, jusqu’en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogothe Amalasonthe lui rend ce territoire[42].

Aux XIIe et XIIIe siècles, l’église paroissiale, logée dans la chapelle du château, appartenait à l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, qui en percevait les revenus[43]. Au cours de la guerre qui les oppose de 1191 à 1208 au sujet de Gersende de Forcalquier, les comtes de Provence Alphonse II et de Forcalquier Guillaume IV concluent une trêve en 1202-1203. Comme gage de bonne foi, chaque partie remet entre les mains de Raymond d'Agoult des biens, avec la sanction en cas de reprise des hostilités, la remise du bien à l’un des deux ordres militaires, Hospitaliers ou Templiers[44]. Les hostilités reprirent, mais soit la sanction ne fut pas appliquée, soit elle le fut temporairement, puisqu’on retrouve en 1206 Guillaume IV de Forcalquier qui confie le fief de Peipin à Pons Justas, qui est donc un des plus anciens seigneurs connus du lieu[36].

Les seigneurs de Peipin ont établi un péage sur la route allant de Sisteron à Manosque[45] à partir du XIIIe siècle[6], qui leur assuraient de confortables revenus[36]. La mort de la reine Jeanne Ire ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l’Union d'Aix (1382-1387) soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur de Peipin, Antoine de Glandevès, se rallie aux Angevins en 1385, après la mort de Louis Ier[46].

À la création des vigueries et baillies dans le comté de Provence, Peipin est placée dans la baillie de Sisteron[44].

Époque moderne

À partir du XVIe siècle, l’habitat commence à délaisser le site perché pour descendre dans la plaine. Le mouvement est très progressif. La nouvelle église est construite en 1676[44].

En 1562, au début des guerres de religion, les protestants prennent le contrôle d’une partie de la Provence. Le comte de Sommerive, chargé par Catherine de Médicis de rétablir l’autorité royale dans cette province, envoie le capitaine Puy-Saint-Martin dit Bouquenègre. S'étant rendu coupable de nombreuses exactions, il est capturé dans le village[21] en juillet, avant d'être condamné à la pendaison[47]. Les protestants sont ensuite massacrés, Sommerive atteint son objectif de retour au calme.

En 1580, Peipin est occupé par le capitaine huguenot Gouvernet, avec Montfroc et Saint-Vincent[48].

Le péage sur l’ancienne voie domitienne, établi depuis le XIIIe siècle, est levé en 1758[6] - [49].

Époque contemporaine

Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[50]. En 1793, le château est mis aux enchères pour démolition[51]. L’église Saint-Martin située sur la colline est vendue comme bien national et rachetée par les Castellane[44].

En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Forcalquier, Manosque développent une résistance pour défendre la République : 15 000 hommes en armes sont mobilisés[52]. Les résistants prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un « Comité départemental de résistance ». L'armée, ralliée au prince-président, intervient sans venir à bout de ce mouvement (combat des Mées), qui se disperse de lui-même quand il apprend que l’ensemble du pays est contrôlé par le futur Napoléon III. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : 6 habitants de Peipin sont traduits devant la commission mixte[53].

Comme de nombreuses communes du département, Peipin se dote d’une école bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu[54]. La même instruction est donnée aux filles, bien que la loi Falloux (1851) n’impose l’ouverture d’une école de filles qu’aux communes de plus de 800 habitants[55]. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy (1877) pour construire une école neuve[56].

Le département a connu dans plusieurs communes un important exode rural à partir des années 1850. La commune le connait un peu tardivement (à partir des années 1880), et pour une durée moins longue qu'ailleurs, puisqu'il s'arrête dès 1936. L’activité de poterie s’arrête à cette époque-là[6].

La région est également touchée par les épisodes mortels régionaux ou nationaux : épidémies de choléra puis guerres mondiales (hommes morts au front durant la Première Guerre mondiale). Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie en 1942-1943, puis par l'Allemagne nazie jusqu'en août 1944. À cette date, la ville voisine de Sisteron est bombardée par les alliés dans le cadre du Débarquement de Provence. Elle et Digne sont libérées le 19 août 1944.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Peipin. Le vin produit, de qualité médiocre, était destiné à l’autoconsommation, les propriétaires vivant à Peipin et à Sisteron : le vignoble de Peipin alimentait ainsi la ville voisine. Cette culture est aujourd’hui abandonnée[57].

La commune a connu une importante croissance depuis, dépassant les 1 000 habitants à la fin des années 1980.

Politique et administration

Administration municipale

De par sa taille, la commune dispose d'un conseil municipal de 15 membres (article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales[58]). Lors du scrutin de 2008 il n’y eut qu’un seul tour Pierre Veyan a été réélu conseiller municipal avec le douzième total de 492 voix soit 74,68 % des suffrages exprimés. La participation a été de 69,37 % . Il a ensuite été élu maire par le conseil municipal[59].

Liste des maires

L'élection du maire est la grande innovation de la Révolution de 1789. De 1790 à 1795, les maires sont élus au suffrage censitaire pour 2 ans. De 1795 à 1800, il n’y a pas de maires, la commune se contente de désigner un agent municipal qui est délégué à la municipalité de canton.

En 1799-1800, le Consulat revient sur l'élection des maires, qui sont désormais nommés par le pouvoir central. Ce système est conservé par les régimes suivants, à l'exception de la Deuxième République (1848-1851). Après avoir conservé le système autoritaire, la Troisième République libéralise par la loi du 5 avril 1884 l'administration des communes : le conseil municipal, élu au suffrage universel, élit le maire en son sein.

Intercommunalité

Peipin fait partie:

- de 2001 à 2014, de la communauté de communes de la Moyenne Durance ;

- de 2014 à 2017, de la communauté de communes Lure-Vançon-Durance ;

- depuis le , de la communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance.

Instances judiciaires et administratives

Peipin est une des neuf communes du canton de Volonne qui totalise 10 397 habitants en 1999. Le canton a fait partie de l’Arrondissement de Sisteron du au , date de son rattachement à l'Arrondissement de Forcalquier.et de la Deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Peipin fait partie du canton de Volonne depuis 1801 après avoir fait partie du Canton de Sisteron de 1793 à 1801[68]. Peipin fait partie des juridictions d’instance de Forcalquier, de la prud'hommale de Manosque, et de grande instance de Digne-les-Bains[69].

Fiscalité locale

| Taxe | Part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation | 9,35 % | 0,00 % | 5,53 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 21,51 % | 0,00 % | 14,49 % | 2,36 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 67,06 % | 0,00 % | 47,16 % | 8,85 % |

| Taxe professionnelle | 0,00 % | 15,23 % | 10,80 % | 3,84 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.

La taxe professionnelle est remplacée en 2010 par la cotisation foncière des entreprises (CFE) portant sur la valeur locative des biens immobiliers et par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (les deux formant la contribution économique territoriale (CET) qui est un impôt local instauré par la loi de finances pour 2010[71]).

Politique environnementale

La déchèterie est à Château-Arnoux. Des composteurs individuels y sont vendus pour les particuliers[72].

La commune possède sa propre station d’épuration.

Habitat

L'habitat s'est beaucoup développé au cours du XXe siècle. Il existe plusieurs projets d'habitat locatif sociaux[73].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[74]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[75].

En 2020, la commune comptait 1 463 habitants[Note 3], en diminution de 1,42 % par rapport à 2014 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,39 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

L’histoire démographique de Peipin, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu’au début du XIXe siècle, est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1831 à 1881. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. En 1936, la commune enregistre la perte de la moitié de sa population du maximum historique de 1856[77]. Le mouvement de recul s’arrête-là : depuis, la commune a connu une expansion démographique typique des communes résidentielles.

Superficie et population

Le village de Peipin a une superficie de 1 315 ha et une population de 1220 habitants (en 2005), ce qui le classe[78] :

| Rang | Superficie | Population | Densité |

|---|---|---|---|

| 8 021e | 14 673e | 8 851e | |

| 402e | 738e | 307e | |

| 26e | 167e | 16e | |

| Arrondissement de Forcalquier | 15e | 65e | 12e |

| Canton de Volonne | 4e | 8e | 2e |

Enseignement

La commune dispose d’une école primaire publique[79]. Ensuite les élèves sont affectés au collège de la cité scolaire Paul-Arène à Sisteron[80], puis poursuivent au lycée de la cité scolaire Paul-Arène[81].

Santé

Un médecin et une pharmacie sont sur la commune, qui dépend du centre hospitalier de Manosque.

Sports

Un terrain sportif se situe en limite communale, à cheval entre Aubignosc et Peipin[7]. Ce stade est le lieu de résidence du club de football local, l'USCAP[82] qui possède deux équipes sénior (une masculine et une féminine) et une école de football. Les joueurs viennent des trois communes d'Aubignosc, de Châteauneuf-Val-Saint-Donat et de Peipin.

Le club de karaté, le Shotokan Karaté 04, est installé dans la commune depuis les années 90.

Un terrain de jeux ludique dit "City Stade" ou l'on peut jouer au football, basket, skate, trottinette.

On y pratique également la randonnée, la chasse, la pêche, l'équitation (relais équestre)...

Cultes

Peipin dispose de l'église Saint-Martin, construite en 1676. Elle est rattachée au diocèse de Digne.

Économie

Revenus de la population

En 2008, le revenu fiscal médian par ménage était de 15 841 € (15 027 € en France) pour 732 foyers fiscaux, seuls 52,6 % de ces foyers sont imposés avec un revenu net de 31 418 € représentant un impôt moyen de 1 168 €[83] - [84].

Aperçu général

En 2009, la population active s’élevait à 593 personnes, dont 80 chômeurs[85] (69 fin 2011[86]). Ces travailleurs sont majoritairement salariés (86 %)[87] et travaillent majoritairement hors de la commune (77 %)[87].

Établissements

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait sept établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non professionnels inclus) et aucun emploi salarié[88].

Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est de cinq en 2010. Il était de six en 2000[89], de 16 en 1988[90]. Actuellement, l’agriculture communale est variée, avec des élevages hors-sol, des polyculteurs et des cultures permanentes[89]. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a fortement baissé, de 284 à 135 ha[90], avant de légèrement augmenter lors de la dernière décennie, à 142 ha[89].

Cultures labellisées

La commune de Peipin a une agriculture spécialisée très développée. La commune est située dans le périmètre de quatre appellation d'origine contrôlée (AOC) (huile essentielle de lavande de Haute-Provence, banon, huile d'olive de Provence et huile d'olive de Haute-Provence) et de neuf labels indication géographique protégée (IGP) (petit épeautre, miel de Provence)[91]. Des thyms et des arbres fruitiers y poussent également.

L’agneau de Sisteron est un agneau élevé sous la mère pendant 60 jours minimum, ayant un âge compris entre 70 et 150 jours et pesant près de 13 à 19 kg. Il n’y a plus d’éleveur spécialisé sur la commune[89]. Cette IGP, comme les IGP et VDP concernant le vin (vin de pays des Alpes-de-Haute-Provence (IGP) blanc, rouge et rosé et VDP de Méditerranée blanc, rouge et rosé), ne sont pas utilisées, la vigne n’étant pas non plus cultivée pour une production commerciale dans la commune[57].

La culture de l’olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à certains versants. Le terroir de la commune se situe en effet à la limite altitudinale de l’arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres. L’oliveraie de Peipin était très limitée au début du XIXe siècle, et occupait moins de dix hectares. Actuellement, elle a progressé et compte entre 1000 et 3 500 pieds exploités[92]. L’huile produite à partir des olives récoltées dans la commune bénéficie des AOC huile d’olive de Provence et huile d’olive de Haute-Provence[91].

- Productions agricoles de Peipin.

Champ de lavande sur le plateau d'Albion.

Champ de lavande sur le plateau d'Albion. Alambics pour distiller la lavande.

Alambics pour distiller la lavande. Huile de Provence AOC.

Huile de Provence AOC. Petit épeautre.

Petit épeautre. Ruches à la Combe du Pommier.

Ruches à la Combe du Pommier. Plateau d'AOC Banon dans un restaurant de Revest-du-Bion.

Plateau d'AOC Banon dans un restaurant de Revest-du-Bion.

Industrie et artisanat

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait 27 établissements, employant 34 salariés[88].

Une brasserie est implantée sur la commune.

Une grande zone artisanale et commerciale est établie à l’écart de Peipin, le long de la RD 4085 (ancienne route nationale)[93]. Climax, chauffagiste et installateur de climatisation, emploie 10 salariés[94].

Secteur tertiaire

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait 108 établissements, employant un total de 283 salariés et 14 établissements administratifs assurant les services sanitaire, social et l’enseignement, avec un effectif de 42 personnes[88].

D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est secondaire pour la commune, la capacité d'hébergement étant très faible[95] - [96]:

- deux hôtels[97] dont un ayant une capacité de 10 chambres[98] a été récompensé de deux étoiles[99] ;

- des chambres d’hôtes[100] ;

- un gîte d'étape équestre[101] - [102];

- des meublés non labellisés[103].

Les résidences secondaires, si elles apportent un complément à la capacité d’accueil, restent peu nombreuses[104] : au nombre de 33, elles représentent 5 % des logements. Parmi les résidences secondaires, deux possèdent plus d’un logement[105] - [98].

Monuments et centres d'interêt

- L'une des plus anciennes maisons du village date de 1574[106].

- Entre la commune de Sisteron et celle de Peipin, le pont sur le Jabron, au lieu-dit Bons-Enfants, date de 1666, remplace un pont de bois, dont les trous de boulin, servant à poser le cintre, sont encore visibles. L’ancienne RN 85 l’empruntait. Il est possible qu’il ait succédé à un pont antique[107].

- Les ruines du château fort, détruit en 1793[108].

- La chapelle, de style roman, date du XVIe siècle.

- L’église Saint-Martin, classée monument historique, date de 1676. Elle est placée sous le patronage de Saint Pierre-ès-Liens[20] - [44]. Son architecture en fait un site remarquable[109] grâce à une nef ornée de deux travées, des voûtes en arête, ainsi que deux chapelles autour du chœur[110]. Parmi les élements de son mobilier, plusieurs ont une valeur historique reconnue :

- une statue de bois représentant saint Roch avec son chien (fin XVIIe ou début XVIIIe), classée en 1988[111] - [112] ;

- une statue de la Vierge à l’Enfant, en bois polychrome et doré, du XVIIIe siècle, classée en 1988[113] ;

- une statue de bois représentant saint Paul, classée en 1988[114] ;

- un coffre de bois du XVIIe siècle, classé en 1991[115] ;

- une statue de faïence signée, du XVIIIe siècle, représentant la Vierge à l’Enfant et classée le 15 juin 1944[116], dont l’auteur serait Joseph Fauchier[6].

- Le monument aux morts[117].

Équipements culturels

La commune dispose d'une bibliothèque comptant près de 6 700 documents, d'une ludothèque[118], un point de consultation Internet et de formation à l’informatique (dit Espace Régional Internet Citoyen - ERIC) financé par la région[119].

Héraldique

|

Blasonnement : |

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Guy Barruol, Nerte Dautier, Bernard Mondon (coord.), Le mont Ventoux. Encyclopédie d'une montagne provençale

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressources relatives aux organisations :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Peipin sur le site de l'Institut géographique national

- "Le Péage de Peypin (Peipin) et les péages des Basses-Alpes", par l'abbé J.-M. Maurel. Texte intégral en ligne

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Roger Brunet, « Canton de Volonne », Le Trésor des régions, consultée le 11 juin 2013.

- « Habitants de Peipin », sur habitants.fr.

- Les chaînons de Digne, Carte très schématique, montrant les rapports entre les chaînons des Baronnies orientales (moitié nord) et ceux de Digne (moitié sud), avec l'avant-pays de la nappe de Digne (partie occidentale), par Maurice Gidon, professeur de géologie à l'Université de Grenoble.

- Carte géologique de la France au 1:1 000 000.

- Maurice Gidon, La Nappe de Digne et les structures connexes.

- Mairie de Peipin, Histoire, Mairie de Peipin, consulté le 17 juin 2012.

- Institut national de l'information géographique et forestière et Fédération française de randonnée pédestre, Montagne de Lure, Les Mées-Château-Arnoux, carte au 1:25000e, Paris, IGN, 2011. coll. « Top 25 : une carte, un site » ; no 3341 OT. (ISBN 978-2-7585-2264-5).

- Météo-France, « Réseau des postes du Sud-Est », Climathèque, consultée le 11 mars 2013

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39.

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 27 mai 2011, consultée le 9 août 2012.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, p. 37.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 88.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 97.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 74.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 80.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 75.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 81.

- Le PPRN Retrait gonflement d’argile.

- , base Dicrim, consultée le 9 août 2012.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 189.

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 p. (non paginé) (ISBN 2-7399-5004-7).

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 2 : Formations non-romanes ; formations dialectales, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 194), , 676 p. (ISBN 978-2-600-00133-5, lire en ligne)., § 22093, p. 1184.

- Irène Magnaudeix et alii, Pays de Haute-Provence : de Lure au Luberon. Manosque, pays de Forcalquier, de la montagne de Lure au Luberon, guide de découverte par les chemins, ADRI/Les Alpes de Lumière, 1999, (ISBN 2-906924-25-3), (ISBN 2-906162-47-7), p. 164.

- Claude Martel, « L’oronymie d’une montagne provençale », in Barruol, Réparaz, Royer, op. cit., p. 219.

- Guy Barruol, Claude Martel, Jean-Yves Royer, « Glossaire lié à la topographie et à la toponymie de Lure », in Barruol, Réparaz, Royer, op. cit., p. 229.

- André de Réparaz, « La Vigne »,in Barruol, Réparaz, Royer, op. cit., p. 129.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- J. Buisson-Catil, M. Grenet, D. Helmer, « Le Frigouras », in DRAC PACA, Recherches archéologiques en Val de Durance : travaux de sauvetage sur le chantier de l’autoroute A51, Éditions de la société des Autoroutes Estérel Côte d’Azur, 1990, 55 p, p. 13-18.

- J. Buisson, op. cit., p. 14.

- « L’oppidum des Plaines », in Christophe Gilabert, Lucas Martin, Muriel Pelissier, Peipin : fours à galets chauffés et tombes de l’âge du Fer, VIe – Ve siècles av. J.-C., Inrap, 2005.

- « Le cercle funéraire », in Gilabert, Martin & Pelissier, op. cit..

- « L’exemple de la tombe 2024 », in Gilabert, Martin & Pelissier, op. cit..

- « Les foyers à galets », in Gilabert, Martin & Pelissier, op. cit..

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, 63, 2006, CNRS éditions, p. 18-19.

- Marc Gauthier, « Provence-Alpes-Côte-d'Azur », Gallia, Tome 43, no 2, 1985. p. 519.

- Audrey Becker-Piriou, « De Galla Placidia à Amalasonthe, des femmes dans la diplomatie romano- barbare en Occident ? », Revue historique, 2008/3, n° 647, p. 531.

- Guy Barruol, Michèle Bois, Yann Codou, Marie-Pierre Estienne, Élizabeth Sauze, « Liste des établissements religieux relevant de l’abbaye Saint-André du Xe au XIIIe siècle », in Guy Barruol, Roseline Bacon et Alain Gérard (directeurs de publication), L’abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, histoire, archéologie, rayonnement, Actes du colloque interrégional tenu en 1999 à l'occasion du millénaire de la fondation de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, Éd. Alpes de Lumières, collection des Cahiers de Salagon no 4, Mane, 2001, 448 p. (ISSN 1254-9371), (ISBN 2-906162-54-X), p. 224.

- Daniel Thiery, « Peipin », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 22 décembre 2011, mis à jour le 23 décembre 2011, consulté le 9 août 2012.

- Lucien Stouff, « Ports, routes et foires du XIIIe au XVe siècle », carte 86 et commentaire in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit..

- Geneviève Xhayet, « Partisans et adversaires de Louis d'Anjou pendant la guerre de l'Union d'Aix », Provence historique, Fédération historique de Provence, volume 40, no 162, « Autour de la guerre de l'Union d'Aix », 1990, p. 412 (note 56).

- Eugène Arnaud, Histoire des protestants de Provence, du comtat Venaissin et de la principauté d'Orange, Paris, Grassart, 1884, p. 156.

- Arnaud, op. cit., p. 245.

- Guy Barruol, « Itinéraires et routes traditionnels transluriens », in Guy Barruol, André de Réparaz et Jean-Yves Royer (directeurs de la publication), La montagne de Lure, encyclopédie d’une montagne en Haute-Provence, Forcalquier, Alpes de Lumière, coll. « Les Alpes de Lumière », , 320 p. (ISBN 2-906162-70-1), no 145-146, p. 209.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 296-298.

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 243.

- « René Merle, conférence »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) donnée à l'Escale le 17 février 2008.

- Henri Joannet, Jean-Pierre Pinatel, « Arrestations-condamnations », 1851-Pour mémoire, Les Mées : Les Amis des Mées, 2001, p. 71.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 11.

- André de Réparaz, « Terroirs perdus, terroirs constants, terroirs conquis : vigne et olivier en Haute-Provence XIXe – XXIe siècles », Méditerranée, 109 | 2007, p. 56 et 59.

- « nombre des membres du conseil municipal des communes », Legifrance.

- « Résultats élections municipales 2008 à Peipin », sur linternaute.com.

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 3 avril 2014.

- Claude Suffit est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Robert Hue (PCF) à l’élection présidentielle de 1995, cf Conseil constitutionnel, liste des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 12 avril 1995, page 5736, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010.

- Pour l’appartenance au PCF : SNEP-FSU, notice nécrologique, consultée le 5 août 2009.

- Pierre Veyan est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Jean-Pierre Chevènement à l’élection présidentielle de 2002, cf Parrainages élection présidentielle 2002, consulté le 28 juillet 2010 et Liste des citoyens ayant présenté les candidats à l'élection du Président de la République de 2002.

- Site de la préfecture des AHP.

- François de Bouchony, « Le parti socialiste a besoin de conforter son ancrage municipal », La Provence, 3 février 2014, p. 3.

- François de Bouchony, « Le paysage avant la bataille », La Provence, 17 mars 2014, p. 3.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Les Juridictions judiciaires des Alpes-de-Haute-Provence », Ministère de la Justice et des Libertés.

- « Impôts locaux à Peipin », taxes.com.

- Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (Légifrance).

- « La déchèterie », sur peipin.fr.

- « Solidarité », sur peipin.fr.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes de Haute- Provence depuis le début du XIXe siècle », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 289.

- « Classement des villes : Peipin », Annuaire des Mairies

- « Établissement primaires publics des Alpes-de-Haute-Provence », Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence.

- « Sectorisation des collèges des Alpes-de-Haute-Provence », Académie Aix-Marseille, et « Site de la cité scolaire Paul Arène », Académie Aix-Marseille, .

- « Sectorisation des lycées des Alpes-de-Haute-Provence », Académie Aix-Marseille, .

- Fiche du club sur le site du district des Alpes

- « Rapport de l'INSEE sur Peipin », sur site de l'Insee [PDF].

- « Peipin - Alpes-de-Haute-Provence », sur l'internaute.

- Insee, Dossier local - Commune : Peipin, p. 5 (mis à jour le 28 juin 2012).

- Insee, Dossier local, p. 8.

- Insee, Dossier local, p. 7.

- Insee, Dossier local, p. 16.

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio).

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio).

- « Liste des appellations AOC et IGP à Pierrerue », sur INAO.

- Réparaz, op. cit., p. 58.

- Mairie de Peipin, « Zone commerciale », consulté le 17 juin 2012.

- Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-de-Haute-Provence, Climax SARL, consulté le 24 septembre 2012

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 7.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 11.

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio).

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 16.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 38.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 30.

- André de Réparaz, « Le Tourisme », in Guy Barruol, André de Réparaz et Jean-Yves Royer (directeurs de la publication), La montagne de Lure, encyclopédie d’une montagne en Haute-Provence, Forcalquier, Alpes de Lumière, coll. « Les Alpes de Lumière », , 320 p. (ISBN 2-906162-70-1), no 145-146, p. 159.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 36.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44.

- Insee, Dossier local, op. cit., p. 17.

- Raymond Collier, op. cit., p. 359.

- Notice qui lui est consacrée par Guy Barruol in Guy Barruol, Philippe Autran et Jacqueline Ursch, D'une rive à l'autre : les ponts de Haute-Provence de l’Antiquité à nos jours, Les Alpes de Lumière no 153, Forcalquier 2006, p. 121.

- Raymond Collier, op. cit., p. 244 et 273.

- Guy Barruol, « L’architecture religieuse romane », in Barruol, Réparaz, Royer, op. cit., p. 238.

- Raymond Collier, op. cit., p. 223.

- Raymond Collier, op. cit., p. 468.

- Direction régionale des affaires culturelles Paca, Notice no PM04000792, base Palissy, consultée le 26 novembre 2008.

- Direction régionale des affaires culturelles Paca, Notice no PM04000791, base Palissy, consultée le 26 novembre 2008.

- Direction régionale des affaires culturelles Paca, Notice no PM04000790, base Palissy, consultée le 26 novembre 2008.

- Direction régionale des affaires culturelles Paca, Notice no PM04000615, base Palissy, consultée le 26 novembre 2008.

- Direction régionale des affaires culturelles Paca, Notice no PM04000299, base Palissy, consultée le 26 novembre 2008.

- « Le coq est de retour », La Provence, 20 mai 2013, p. 10

- « Culture et animations à Peipin », sur peipin.fr.

- « Zoom sur l’ERIC de Peipin », Peip'infos, no 8, mars 2010.

- Banque du Blason.