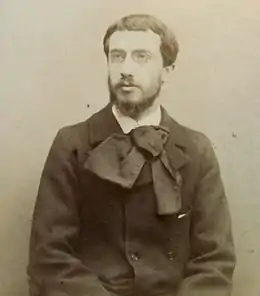

Octave Denis Victor Guillonnet

Octave Denis Victor Guillonnet[note 1] est un peintre français né le à Paris et mort le à Montgeron (Essonne).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 95 ans) Montgeron |

| Nationalité | |

| Domicile |

Boulevard de Clichy (à partir de ) |

| Formation | |

| Activité |

| Maîtres | |

|---|---|

| Distinctions | |

| Archives conservées par |

Archives départementales des Yvelines (166J, Ms 5098, 1 pièce, -)[1] |

Peintre du sport et peintre orientaliste, grand décorateur des palais nationaux et ensemblier, il est également portraitiste et illustrateur.

Biographie

Octave Denis Victor Guillonnet, issu d'une famille modeste d'ouvriers du cuir sur plusieurs générations, est né au 14, rue des Guillemites dans le 4e arrondissement de Paris, le , puis baptisé le à l'église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux. De santé fragile, il passe dans son enfance plusieurs longues convalescences chez ses grands-parents maternels à Jargeau (Loiret)[2].

Formation artistique

Guillonnet est admis à exposer un dessin intitulé Louis XI en prière lors de la deuxième Exposition internationale de blanc et noir, en 1886, qui regroupe plusieurs des plus grands illustrateurs de l'époque. C'est à cette occasion qu'il entre en qualité d'apprenti à l'atelier du peintre Lionel Royer. Dès 1887, il expose ses travaux les plus récents, comme il le fera par la suite chaque année jusqu'à sa mort, au Salon des artistes français. Il y obtient dès 1890 une mention honorable, en 1892 une mention de troisième classe et en 1894 une mention de deuxième classe. Mis hors-concours à partir de 1896, il se voit attribuer néanmoins, en 1902, une bourse nationale des voyageurs qui lui permet de séjourner pendant un an en Algérie en voyage d'étude. Pour l'Exposition universelle de 1900 à Paris, Guillonnet exécute une décoration monumentale représentant L'Asie, L'Afrique et L'Amérique, pour le pavillon du ministère des colonies et y obtient une médaille d'argent.

Outre Lionel Royer, Guillonnet a comme autres professeurs Joseph Blanc et Fernand Cormon à l'École des beaux-arts de Paris. Le , il est admis 10e en loge pour le concours du prix de Rome, puis terminera 3e l'année suivante, ce qui lui permet de bénéficier d'un petit atelier personnel alors que tant d'autres, pour travailler, se partagent les amphithéâtres, lorsque ceux-ci sont libres, et à défaut les couloirs de l'École. Il termine ses études en obtenant le prix du concours Jauvin d'Attainville, en section Histoire, le . Fort de ces résultats il est automatiquement exempté de son service militaire le d'après l’article 23 de la loi du .

Ses maîtres

Guillonnet entretient des relations privilégiées avec ses professeurs de l’École nationale des beaux-arts. Lors de son mariage avec Eugénie Guyon le , il prend pour témoins Lionel Royer et Joseph Blanc, ses maîtres.

Lionel Royer

Lionel Royer a une influence déterminante sur l’avenir de Guillonnet. En le prenant à l’âge de 13 ans dans son atelier, il exige de celui-ci qu’il fasse en parallèle de solides humanités. Il semble évident que Guillonnet a suivi les conseils de son maître et qu’il sera un fin lettré. À 15 ans, lorsqu’il expose pour la première fois au Salon des artistes français, il y présente deux dessins. Le premier intitulé Bonsoir, Grand'maman, bonsoir ! témoigne de son jeune âge, mais le second intitulé Les cinq doigts de Birouk, inspiré d’une pièce écrite par Louis Ulbach, témoigne de la culture qu’il acquiert.

Sur les conseils de Lionel Royer, Guillonnet participe au concours pour les vitraux de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans en 1892, sur le thème de l’épopée de Jeanne d'Arc. Pour l'occasion, il s’associe au maître-verrier Boyer. Pour réaliser le carton en taille réelle (6 × 3,50 m), Guillonnet bénéficie, à titre exceptionnel, d’un amphithéâtre de l’École des beaux-arts. Il n'est finalement pas retenu. Parmi le jury de sélection, malgré la bonne appréciation qu’Émile Didron, auteur des vitraux de l'église Saint-Séverin de Paris, porte au travail de Guillonnet, Émile de Lalande expédie celui-ci en deux mots « des promesses »[3].

Les cartons de ce concours sont, pour la plupart, donnés par Guillonnet en 1923 à son ami Clémentel, maire de Riom, qui souhaitait ouvrir une salle (celle dite des « Abeilles ») à la mémoire de Jeanne d’Arc et y mettre en valeur la lettre datée du que Jeanne d'Arc avait fait adresser à cette ville pour demander des subsides. Ces cartons correspondent aux scènes suivantes : Jeanne entend les voix du ciel à Domrémy ; Jeanne part auprès du roi à Vaucouleurs ; Jeanne est présentée à la cour à Chinon ; Jeanne fait son entrée à Orléans ; Jeanne à l’assaut de la forteresse des Tourelles à Orléans ; Jeanne est faite prisonnière à Compiègne ; Jeanne prisonnière entend ses voix à Rouen ; Jeanne sur le bûcher à Rouen. Ces cartons sont aujourd’hui conservés à Riom au musée Mandet[note 2].

Enfin, le musée Mandet conserve un panneau décoratif[4] représentant Jeanne d’Arc les bras en croix enveloppée des flammes du bucher que Clementel avait utilisé pour habiller la cheminée de la salle des Abeilles de l'hôtel de ville de Riom. Ce panneau décoratif est à mettre en relation avec l'illustration de Guillonnet pour la couverture de l’ouvrage de Funck-Bruntano sur Jeanne d’Arc[5].

Joseph Blanc

En 1898, Joseph Blanc associe Guillonnet à la commande des champagnes Mumm pour la réalisation des mosaïques devant orner la façade de leur cellier en construction à Reims en bordure de l’hôtel de ville. La frise décorative réalisée représente, en grandeur naturelle, les différentes phases du travail du vin de Champagne. Parmi les cinq panneaux, les deux extrêmes représentent les travaux exécutés à la lumière du jour : La Vendange et L'Expédition, et les trois intermédiaires représentent les manutentions exécutées en cave. La mosaïque réalisée en cubes d'émail de 1 cm reproduit les détails jusqu'à la ressemblance des ouvriers de la maison qui ont posé pour les différentes scènes reproduites[6]. Cette façade est classée et correspond aujourd’hui au cellier des champagnes Jacquart à qui il a été cédé par les champagnes Mumm[7].

Fernand Cormon

En 1897, Fernand Cormon permet à Guillonnet d’obtenir sa première commande d’État. Le , Cormon écrit à Henry Roujon, directeur des Beaux-Arts : « Dupré me demande le nom de mon petit Guillonnet. Ceci me prouve que vous ne l’oubliez pas. Je vous en prie, mon cher ami, tâchez de lui donner quelque chose d’assez important pour qu’il puisse y affirmer ses grandes qualités. Ce gamin-là (Guillonnet va sur ses 25 ans) a de la puissance et je crois bien que c’est le seul en ce moment. » et à Dupré : « C’est un garçon du plus grand avenir. » La commande que Guillonnet obtient grâce à cette intervention concerne Une partie de foot - Tenu (lire rugby), toile monumentale (environ 4 × 14 m) destinée à la décoration du parloir du lycée Lakanal à Sceaux, en hommage à Frantz Reichel, introducteur du rugby où celui-ci fut élève de 1885 à 1889. Guillonnet y présente des « Félibres » assistant à la première partie de rugby dans le parc du lycée[note 3]. Sceaux est alors considéré comme la « capitale » des félibres parisiens. Guillonnet envoie sa toile au Salon des artistes français le , le lendemain de son mariage. Cette toile gigantesque pose aux organisateurs du Salon des problèmes de présentation. Elle est installée en hauteur au-dessus d’œuvres mineures d’autres artistes. Elle est toujours en place au lycée Lakanal.

Pour l’Exposition universelle de 1900, Fernand Cormon obtient la commande du ministère des Colonies pour la décoration de leur palais éphémère. Cormon obtient alors pour Guillonnet la commande de la décoration du plafond, qui lui vaudra une médaille d’argent.

En 1895, les élèves de Fernand Cormon sont associés dans une amicale pour organiser chaque année, en un lieu différent, une exposition de leurs dernières productions. Les chefs de file en sont, à l’origine, Guillonnet et Granchy-Taylor. En 1898, par exemple, Guillonnet y expose son envoi pour le Salon de 1897 À sa toilette et l’accompagne de Surprise de Meaux qui rend hommage à l’art consommé de son maître à grouper et faire mouvoir les masses.

Au salon de 1906, Guillonnet présente le portrait qu'il a effectué de son maître Fernand Cormon[note 4].

Lorsque le , Fernand Cormon est promu au grade de commandeur de la légion d'honneur, Guillonnet est choisi pour illustrer le carton du banquet et du concert organisés pour cette occasion au palais d'Orsay sous la présidence de Léon Bonnat, membre de l’Institut et directeur de l’École nationale supérieure des beaux-arts. Il y représente son maître tel un personnage de son œuvre majeure : La Fuite de Caïn.

Cette communion entre le maître et l’élève ne va pas durer. Avant la Première Guerre mondiale, Guillonnet commence à être représenté par le galeriste Georges Petit. Pendant la guerre, Guillonnet se réfugie dans le Midi de la France alors que Cormon resté à Paris, subit les bombardements et apprend de mois en mois la mort sur le champ de bataille de ses élèves. Guillonnet se consacre alors à son œuvre au bord de la Méditerranée, peignant les mille facettes des corps féminins drapés de voiles colorés où jouent le vent et la lumière. Dans le journal de Cormon, que conserve la Fondation Taylor, on peut constater le divorce qui s’opère entre le maître et l’élève :

: « j’avais cru un moment en l’avenir de Guillonnet. (Très probablement il serait devenu un autre Chenavard s’il avait vécu). Le caractère était nul, il aura gâché ses remarquables dons naturels. Et le voilà en plein commerce, en pleine manière, déjà vieux. (Il aurait pu être un grand artiste. Il n’est plus qu’un objet de rapport). Il peut dire avec Federico Zucchero : l’important, en art, c’est de se faire une manière et une fois qu’on la possède faire vite et beaucoup. On gagne alors rapidement réputation et fortune. »

: « Pour nos artistes, je crois qu’ils deviendront de plus en plus de malins commerçants. Je connais déjà plusieurs de nos jeunes qui grâce à cet idéal pratique ont perdu de leurs talents. Guillonnet et Zingg entr’autres. Je n’ai pas grande confiance dans la génération nouvelle. Le goût public est bien malade or pour gagner de l’argent il faudra lui plaire. Je plains les artistes sincères, si ces phénomènes existent encore. »

Son mariage

Octave Denis Victor Guillonnet est issu d’une famille modeste, il s’intègre néanmoins rapidement à la haute société. En 1892, il participe au concours pour les vitraux de la cathédrale d’Orléans. Il place alors en avant ses racines locales avec la commune de Jargeau. Dès lors, il est remarqué par les édiles locaux et notamment par le docteur Albert Viger, député du Loiret et également natif de Jargeau, qui l’introduit auprès de ses collègues parlementaires.

À sa sortie de l’École des beaux-arts, Guillonnet produit des illustrations que lui commandent les éditeurs mais surtout des portraits qu’il réalise et qui l’introduisent ainsi dans la grande bourgeoisie.

Avec sa première commande d’État, le monde sportif et culturel (un félibrige bien élargi à des écrivains comme Rostand ou Barrès) s’ouvrent à lui.

Eugénie Guyon, future épouse de Guillonnet, est issue de cette haute bourgeoisie devenue parisienne. Elle est née le . En 1899, elle se dit artiste peintre parce qu’elle apprend la peinture à défaut d’avoir à gagner sa vie. Son père est piqueur des ponts et chaussées[note 5] à Paris en pleine restructuration haussmannienne. On trouve dans sa généalogie, ses oncles et tantes, les Fanty-Lescure (Emma et Émile), artistes peintres, et à un degré plus lointain Hyppolyte Piron (1825-1880), homme de lettres et spécialiste de Cuba, où il est né.

Lors du mariage de Guillonnet avec Eugénie Guyon, si le premier prend comme témoins ses maîtres, Eugénie prend pour témoins un « propriétaire » et un « sans profession », représentatifs du milieu dans lequel elle évolue où l’aisance n’oblige pas à travailler.

Au moment de ce mariage Guillonnet, lui-même, n’est plus dans le besoin. Ses toiles se vendent bien. Son atelier installé à Paris au 108, rue Saint-Martin à la sortie de ses études est transféré au 41, rue Saint-André-des-Arts au début des années 1890, et en 1895 Guillonnet s’installe définitivement dans un bel immeuble dit « la villa des Platanes »[8] dont la construction vient de s’achever au 60, boulevard de Clichy, au pied de la butte Montmartre.

Eugénie Guyon est pour Guillonnet, tout à la fois sa secrétaire, sa comptable, son attachée en relation publique.

Après son mariage, Guillonnet bénéficie de deux résidences secondaires, l'une d'été à Carros, prêtée gracieusement et à vie par la famille Clergue-Judlin, au nord de Nice sur la Côte d'Azur, et à partir de 1920 à Garches près de Paris.

Eugénie Guyon meurt en 1931. Malgré un remariage tardif en 1953, c’est auprès de sa première épouse que Guillonnet se fait enterrer dans le cimetière de Carros. Sur sa tombe on peut lire cette épitaphe : « Étions deux, N’avions qu’un cœur. »

Guillonnet n'a jamais apprécié ses prénoms. En début de carrière, il signe « Octave Guillonnet ». Pendant un temps il signe également « Victor Guillonnet », mais abandonne très vite cette signature pour associer ses initiales à son patronyme : « ODV Guillonnet ». Il se fait appeler « Gui » dans l'intimité. C'est la raison pour laquelle il signait pour ses amis (ou parfois sur les petits formats par manque de place) « ODV GUI ».

Le « E » que l'on trouve dans sa signature à partir de 1931 correspond à celui d'Eugénie, le prénom de sa femme. C'est après la mort de celle-ci que Guillonnet ajoute le « E » à ses prénoms en mémoire de son épouse. On trouve certaines toiles de Guillonnet, antérieures à 1931, signées des initiales « EODV », mais le « E » y a été rajouté à l'occasion d’un retour de celles-ci dans son atelier pour restauration. Il demandait alors au propriétaire de l'œuvre l'autorisation d'y ajouter le « E » à sa signature.

Séjour en Algérie

En 1902, Guillonnet expose La Horde, l’invasion des Huns et Bénédiction des enfants en Sologne au Salon des artistes français. Le tableau représentant la horde est dominé par le tragique impérieux que lui a transmis son maître Cormon. Bien que hors-concours et ayant dépassé l'âge de 30 ans, le jury du Salon lui octroie le prix national doté d'une bourse de voyage d'un montant de 4 000 francs qui va lui permettre de séjourner pendant un an en Algérie[note 6]. Guillonnet débarque à Alger à l’été 1902, puis se dirige vers Theniet El Had, sous-préfecture du département d'Orléansville, où se trouve un bureau de perceptions qui lui permet de toucher ses annuités.

Les habitants européens de Theniet El Had - environ 600 - sont majoritairement des fonctionnaires, des entrepreneurs et des forestiers (imposante forêt de cèdres sur la chaîne de l'Ouarsenis).

Guillonnet va s’attacher à capter et à représenter les grands moments et les rites des populations musulmanes. Il rapporte, de ce voyage, une quantité d’études, parmi lesquelles La Danse du feu, secte des Aïssaouas (Algérie), Le Présage, mariage maure[note 7] qu’il présentera au Salon de 1904, ou Vendredi, dans le cimetière arabe.

En 1903, il est encore en Algérie et projette de rejoindre le Maroc par le Rif. Prévenu des risques encourus pour cette expédition, il poursuit alors son voyage par l’Espagne.

Cette année en Algérie s'est avérée être un tournant décisif dans la carrière de Guillonnet. Il est profondément influencé par la lumière et les couleurs lumineuses de l’Afrique du Nord. Guillonnet y développe son intérêt pour la peinture en « demi-ombres » et épouse les théories des peintres post-impressionnistes sur les contrastes colorés.

Les commandes d'État

Abel Combarieu, secrétaire général de la Présidence[9], écrit : « Le président m’a autorisé, […] à demander à des peintres en renom des dessins coloriés pour orner les menus des dîners de gala. C’est une innovation qui fera apprécier par les étrangers la richesse et la délicatesse de l’art français, et dont sont également heureux les artistes et les convives. C’est ainsi que les hôtes de l'Élysée conserveront des dessins de J.P. Laurens, de son fils Paul-Albert, de O.D.V. Guillonnet, de Gorguet, de Devambez, de Karbowsky, Patricot, etc. »

Le musée du Président-Jacques-Chirac, à Sarran, présenta du au une exposition intitulée « La Table à l'Élysée, réceptions officielles des présidents depuis la IIIe République »[10]. Guillonnet y trouve une place majeure avec les reproductions des menus suivants : menu du dîner offert à l’occasion des fêtes franco-italiennes, à Toulon, le ; menu du déjeuner de Betheny offert en l'honneur du tsar Nicolas II le ; menu offert au roi Frédéric VIII et à la reine Louise de Danemark à l'Élysée, le ; menu du dîner offert aux souverains bulgares à l’Élysée, le ; menu du dîner offert au roi Pierre 1er de Serbie à l’Élysée, le ; menu du dîner offert au roi Ferdinand 1er de Roumanie à l’Élysée, le .

Grâce au président Émile Loubet, Guillonnet obtient son premier achat d'État lors du Salon des artistes français de 1901. Il y présente, entre autres, Los Seisses - Scène de la fête Dieu à Séville[11]. C'est toujours sur demande présidentielle que ce tableau, acheté 2 300 francs, est mis en dépôt au musée de la ville de Montélimar[note 8]. Ce tableau devait participer à l'automne de la même année à la 8e Exposition internationale d'art de Munich[12]. Son achat par l’État aurait dû empêcher le transfert de la toile à Munich. Une dérogation est sollicitée auprès du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Celle-ci n'est pas accordée, mais l’arrêté de refus adressé à André Saglio, dit Jacques Drésa, commissaire des expositions, ne peut être appliqué celui-ci étant parti en vacances. C’est ainsi qu’une toile, propriété de l’État français, est présente à Munich, sans autorisation légale, à la 8e Exposition internationale d'art.

À l’occasion de la fête fédérale de gymnastique des 7 et à Nice, les gymnastes français décident de rendre un hommage national et solennel au tombeau du politicien français Léon Gambetta. L’État français passe commande à Guillonnet le , pour 12 000francs|, afin que cet évènement soit immortalisé par la peinture. La toile est destinée à l’Assemblée nationale. Eugène Morand a la charge d’apprécier et d’accepter la toile de Guillonnet et rend compte ainsi à son ministre de tutelle : « l’artiste a fait sur place, à Nice, les études nécessaires à l’exécution définitive, études du dessin le plus précis en ce qui concerne la reproduction des traits des nombreux personnages officiels qui figuraient à cette cérémonie. » (rapport intermédiaire du ). « L’ouvrage, d’une conception exempte de la banalité trop souvent inhérente aux compositions de cet ordre d’idée, révèle en outre chez l’artiste des qualités de colorations qu’il n’avait pas jusqu’ici montrés aussi franchement. L’exécution de cette commande ne laisse rien à désirer. » (rapport final du ). Le tableau est présenté au Salon des artistes français de 1905.

La Première Guerre mondiale

Lors de la Grande Guerre, Guillonnet va mettre son art d’illustrateur au service des mouvements qui tenteront d’infléchir la position des pays neutres.

La Croisade des Femmes françaises

C’est ainsi qu’en réaction au Congrès international pacifiste des femmes, tenu à La Haye du au , se crée en France un mouvement qui s’intitule « La croisade des Femmes françaises »[13] - [14] et qui se propose « d’éveiller une sorte de rayonnement de nos compatriotes les unes sur les autres et au-delà de nos frontières sur les (pays) neutres »[15]. Pour faciliter ce rayonnement, la correspondance entre femmes de tous pays est préconisée et une carte postale est éditée. C’est Guillonnet qui est choisi pour son illustration. Mme Alphonse Daudet justifie ainsi la publication à grand tirage de cette carte postale : « Voilà notre programme bien tracé : alliances, correspondances avec les pays neutres, appels à la fraternité féminine », et de poursuivre : « En même temps que nos cartes postales si artistiquement illustrées par M. Guillonnet, en même temps que nos timbres de la Croisade qu’elles reproduisent en diminutif, il faut que nous propagions les idées utiles, généreuses et vengeresses qui sont notre arme et notre défense »[16].

Le peintre du sport

La partie de rugby

En 1899, Guillonnet expose Une partie de rugby au Salon des artistes français, toile monumentale (4 × 14 m) commandée en 1897 sur des fonds d’État par l'association des anciens élèves du lycée Lakanal de Sceaux en hommage à Frantz Reichel, ancien élève du lycée de 1885 à 1889 et introducteur en France du rugby à XV.

Cette commande est fondamentale dans la carrière de Guillonnet. À cette occasion, il fait la connaissance de plusieurs sportifs comme de nombreux félibres, dont il devient ami.

C’est ainsi qu’il noue une relation d'amitié avec Pierre-Emmanuel Clergue, avocat et futur maire de la ville de Carros (Alpes-Maritimes). Celui-ci l’invite en 1899 à venir séjourner à Carros et met à sa disposition un corps de bâtiment, dit « La Forge » ; il en disposera jusqu’à la fin de sa vie en 1967.

La jeunesse de France au tombeau de Gambetta - Nice 1901

Guillonnet est présent à Nice les 7 et lors de la fête fédérale de l'Union des sociétés de gymnastique de France (USGF) qui voit les gymnastes français rendre un hommage national et solennel au tombeau de Gambetta. Charles Cazalet, président de l’USGF, pense à lui pour immortaliser, par la peinture, cette cérémonie où 3 000 gymnastes défilent, jetant des fleurs devant le tombeau[note 9] Ce tableau est présenté par Guillonnet au Salon des artistes français de 1905. Il est diffusé sous l'initiative de Charles Cazalet qui obtient que l’œuvre soit gravée à l’eau-forte. L’objectif est affiché dans son courrier du qu’il adresse à Étienne Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d’État au ministère des Beaux-Arts : « des gravures de propagande qui serviraient, je le crois, admirablement la cause patriotique à laquelle nous sommes attachés ; le souvenir de cette grande manifestation, les idées qu’elle évoque, la mémoire de Gambetta et la défense nationale sont autant de forces de rayonnement pour accroître encore les sentiments patriotiques et républicains de toute notre jeunesse ».

La commande pour cette reproduction par la gravure à l’eau-forte est confiée à Xavier Lesueur le . Dès lors, nombreuse sont les manifestations sportives, à travers toute la France, qui demandent à pouvoir bénéficier de tirages pour récompenser les vainqueurs de leurs épreuves. On trouve ainsi aux Archives nationales l’attribution d’un de ces tirages à l’école de garçons d’Auvers-sur-Oise (Seine-et-Oise) le .

Pour le 42e congrès fédéral de l’union des sociétés de gymnastique qui se tient en 1920 à Nice, le quotidien parisien Le Petit Journal reprend en une le tableau de Guillonnet réalisé 15 ans auparavant.

Membre de la Société des peintres et sculpteurs de sport

Les liens étroits unissant Guillonnet et Pierre-Emmanuel Clergue permet à la fille de ce dernier, Noune, de s'installer à Paris en 1908 et d’être accueilli et hébergé par Guillonnet. C’est chez lui que Noune fait la connaissance de Robert Judlin, jeune champion de canoë, qu’elle épousera quelques années plus tard. Ce mariage renforce encore les liens unissant Guillonnet à la famille Clergue-Judlin.

En , Robert Guillou, champion d’escrime, crée la Société des peintres et sculpteurs de sport, dont le but est « d’avoir une action constante pour la propagation, la conservation et le perfectionnement de l’art sportif et de parer à l’insuffisance des individualités en s’appuyant sur des axes conjugués pour guider les efforts. » Cette société se propose de faciliter à ses sociétaires leur inspiration en leur procurant l’accès à la plupart des réunions sportives sur présentation de leur carte de sociétaire. Dès sa création, Guillonnet en est membre effectif et très actif.

En 1925, il réalise La Partie de tennis, tableau acquis par le musée des Beaux-Arts de Dijon.

Sur le même thème, Guillonnet présente son carton pour la réalisation d’un vitrail intitulé Tennis à Wimbledon au Salon des artistes français de 1934.

Vase de Sèvres pour les jeux olympiques de 1924 à Paris

En 1924, Guillonnet commence une collaboration avec la Manufacture nationale de Sèvres. Il réalise les cartons pour un vase intitulé Fêtes galantes, inspiré de son tableau Fêtes nocturnes. Fort du succès de ce vase, il est retenu pour réaliser les cartons du vase commémoratif de Jeux olympiques d'été de 1924 à Paris.

Un vase unique d’une hauteur de 1,10 m est réalisé pour être offert au comité international olympique ainsi qu'une série de quatre vases différents destinés à être offerts aux champions des différentes disciplines[17]. Les quatre modèles se différencient par le contenu des cartels en pâte blanche en semi relief sur fond gris : le plongeon, le football, l’aviron et le rugby ; le cyclisme, la voile, le tennis et le tir ; l’escrime, l’équitation, la pelote basque et la barre parallèle en gymnastique ; le javelot, la rame, la boxe et la course à pied.

Le décorateur

Parmi les principales décoration réalisées par Guillonnet, on peut citer :

- Le parloir du lycée Lakanal de Sceaux : la première décoration monumentale de Guillonnet est celle qu’il réalise pour le parloir du lycée Lakanal à Sceaux.

- Salle des mariages de l'hôtel de ville de Riom : bien qu’il n’en reste aucune trace, il semble que Guillonnet participa au début des années 1920 à la décoration de la salle des mariages de l'hôtel de ville de Riom. Étienne Clémentel, maire de Riom, député, ministre et artiste-peintre, en témoigne dans le catalogue d’exposition à l’école nationale des beaux-arts consacré aux œuvres de Guillonnet pour la Casa Amarilla : « Ces belles heures de communion artistique m’avaient fait revivre le temps heureux de notre collaboration, alors que, nos chevalets côte à côte comme nos cœurs, nous préparions les panneaux qui parent aujourd’hui d’un décor printanier la salle des mariages de mon cher et vieil Hôtel de ville de Riom ».

- Salle des Cariatides à l'hôtel de ville de Paris : Guillonnet réalise en 1927 la décoration de la salle des Cariatides en surplomb de l’entrée d’honneur et ouverte sur les deux grands escaliers d’apparat. Le thèmes imposés sont les grands bonheurs (de l’amour et de la jeunesse, de la pensée, des jeux, de l’accueil, de la danse, des arts, de la famille et enfin des sciences) pour les huit voussures triangulaires, et les petites joies (de l’eau, de l’air, de l’hiver, de la ronde, d’être insupportable, du soleil et enfin de se bien porter) pour les sept tympans en demi cercle. Ces éléments décoratifs sont aujourd’hui absents et semblent avoir été retirés au début de l'année 1952 pour une raison inconnue.

- Salle des fêtes de la mairie du 15e arrondissement de Paris : Guillonnet est l’auteur de la composition centrale du décor monumental sur toile marouflée de la voûte de la salle des fêtes de la mairie du 15e arrondissement de Paris, inaugurée en 1929 par le maréchal Lyautey. Cette œuvre représente, en trois panneaux, une sarabande bucolique de personnages nus autour des armoiries de Paris. L'ensemble de la salle, décorée dans le style art déco sous la direction de Henri Rapin est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté ministériel du et a fait l'objet de sa première campagne de restauration complète en 2011 sous la direction de l'architecte du patrimoine Luc Joudinaud.

- La Casa Amarilla de Caracas au Venezuela : Guillonnet réalise la décoration du patio de la Casa Amarilla, siège du ministère des Affaires étrangères du Venezuela à Caracas. Il s’agit de décorer le double péristyle intérieur d’un palais espagnol du XVIIe siècle totalement restauré, et d’imaginer sur les murs les caractéristiques de 46 nations de l’ancien et du nouveau Monde. Le premier étage doit être réservé aux peuples de l’ancien Continent, tandis que le rez-de-chaussée doit recevoir les panneaux consacrés aux deux Amériques. La gageure de cette décoration consiste à donner un sentiment d’unité à l’ensemble du patio alors qu’il faut représenter côte à côte la forêt vierge du Paraguay, la baie de Rio de Janeiro pour le Brésil, les frimas de Moscou pour la Russie ou les terrasses des Tuileries à la belle saison pour la France. Guillonnet avait été conseiller artistique pour la France lors de l’exposition internationale de 1922 organisée à Rio de Janeiro par le Brésil. Il en avait ramené de nombreux contacts sur l’Amérique du Sud qui se transformèrent pour certains en commandes. Mais c’est surtout sa présence à la cour des métiers[note 10], sur l’esplanade des Invalides, lors de l'exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925, à Paris, qui décide définitivement les autorités Vénézuéliennes à arrêter leur choix sur Guillonnet pour la décoration de la Casa Amarilla. L’ensemble du travail de Guillonnet pour la Casa Amarilla comporte 46 panneaux de 3 × 2 m et 36 dessus de portes servant de lien avec les panneaux. L’ensemble de ces toiles est présenté aux parisiens en deux expositions : la première, correspondant à l’ancien Monde, du 1er au au musée de l'Orangerie de Paris, inaugurée par le président de la République, Gaston Doumergue ; la seconde, correspondant aux deux Amériques, du 6 au , à l’École nationale des beaux-arts à Paris. Ces toiles ont été ensuite marouflées sur les murs extérieurs du patio de la Casa Amarilla dont la décoration est officiellement inaugurée le . Ultérieurement, certaines toiles représentant tel ou tel pays, tombé en disgrâce, sont décrochées ou parfois volontairement vandalisées. En 1977, le gouvernement vénézuélien décide de leur restauration. Ce qu’il reste des œuvres se trouve désormais à l’abri dans les salles du palais. Un projet de musée est en cours pour La Casa Amarilla[18].

- Église du Broc : en 1939, Guillonnet décore entièrement l’église du Broc, village des Alpes-Maritimes jouxtant celui de Carros. L’édifice date du XIVe siècle et se distingue par sa tour de pierre et ses portes basses. Guillonnet y recouvre le fond du chœur d’une fresque couvrant le mur en son entier. Dans un cadre de mosaïque, un immense Christ en croix[note 11] se détache et deux tableaux encadrent ce motif principal : la montée du Calvaire et la Descente de croix. Ces deux tableaux ont été présentés au Salon des artistes français de 1939. Pour l’autel latéral gauche, Guillonnet a traité, sur bois, les deux patrons de la paroisse : saint Antoine et sainte Marie-Madeleine. Il réalise également un chemin de croix en camaïeu de bleu dans lequel la couleur dominante s’assombrit d’étapes en étapes en fonction de sa dramaturgie[19].

- Église Saint-Étienne de Jargeau : en , en souvenir de sa grand-mère, Guillonnet livre à l'église Saint-Étienne de Jargeau un chemin de croix en camaïeu de vert. Pour renforcer sa dramaturgie, comme pour l’église du Broc, sa dominante verte s’assombrit un peu plus à chaque nouvelle étape. Pour compléter cette décoration, il orne le mur du chœur d'une fresque glorifiant Jeanne d’Arc.

L'ensemblier

Si Guillonnet atteint en 1924 le statut d’ensemblier, c’est que dès sa formation à l’École des beaux-arts il s’est intéressé aux différents éléments constitutifs des arts décoratifs : le vitrail dès 1892, la mosaïque dès 1898, puis la céramique dans les années 1920 et plus tard la tapisserie dans les années 1930.

Jean Ajalbert, conservateur de la Manufacture nationale de tapisserie de Beauvais (1917-1935) amène Guillonnet à la tapisserie en lui commandant les cartons pour une garniture de fauteuil sur le thème des colonies destinée au décor du nouveau trône de l’empereur d’Annam (Indochine française) voulu par la France.

Réalisé à la Manufacture de Beauvais, il est monté par Éric Bagge et Pellissier, et tissé par Het, Radel et Dujardin. Ce trône est exposé lors de la treizième « Saison d’art » de la manufacture en 1931 à Beauvais. Il est acheminé par la suite au palais de la suprême harmonie de Hué. Tant le thème des colonies imposé à ce décor que le sigle « RF » de la République française témoignent du rôle réduit que devait jouer l’empereur d’Annam, Bao Daï, au sein de l’Indochine, avec comme rare prérogative celle du rendu de la justice coutumière au nom de la République française.

En 1933, Guillonnet présente au Salon des artistes français ses cartons pour une esquisse de tapisserie L’Adoration des mages.

Guillonnet réalise pour la Manufacture des Gobelins, dans le cadre d’une commande pour la faculté de la Sorbonne (salle des thèses) à Paris trois cartons de tapisserie autour du thème de la science et de la pensée. Ces cartons exécutés au début des années 1940 ont été livrés par Guillonnet en 1942. À cause de la Seconde Guerre mondiale, ils ne seront tissés qu’après 1944, il s'agit de Glorification de la pensée (3,50 × 5 m) ; Les Maîtres de la science (3,70 × 5,80 m) ; Écusson de la pensée (3 × 3,75 m).

En , une exposition est organisée au musée de l’Orangerie pour présenter les « Cartons et tapisseries modernes des manufactures nationales ». Guillonnet y est présent avec son carton Les Maîtres de la science.

Après la Seconde Guerre mondiale, Janneau perd la direction des manufactures et rejoint Antoine Behna, riche industriel d’origine libanaise qui avait fait fortune dans la fabrication de couches-culottes, et qui crée en 1952 les Ateliers de Rénovation de la Tapisserie (ART). Jeanneau, en devenant le conseiller technique de cet atelier, apporte avec lui plusieurs cartons non réalisés par la manufacture des Gobelins. C’est ainsi que les cartons réalisés par Guillonnet sont en définitive tissés par les maîtres liciers des ateliers ART.

On le voit, entre la commande pour la Sorbonne et leurs réalisations par les Ateliers ART, la destinée de ces tapisseries a été incertaine. Pour l’une d’entre elles, Glorification de la pensée, l’histoire ne s’arrête pas là. La politique des ateliers ART consiste à confier successivement les cartons à différents maîtres liciers afin de comparer l’apport de chacun à la tapisserie obtenue. Toutes ces tapisseries ont donc été réalisées à deux voire huit exemplaires (cas extrême). Il en est ainsi du carton de Guillonnet Glorification de la pensée qui est entre autres confiée à un maître licier, ancien de la manufacture des Gobelins dont on ne connaît que le prénom : Roland. L’homme avait 68 ans quand il commence le tissage de cette œuvre monumentale. Au cours de son travail, ce vétéran est victime d’une hémorragie cérébrale. Immobilisé, il doit interrompre son travail, et l’achève quelque temps après. À la réception de cette tapisserie, Janneau la refuse tant elle comporte de défauts dans la partie réalisée après l’accident vasculaire subi par Roland.

Rejetée par Janneau, l'université de la Colombie-Britannique Vancouver se la fait offrir. Elle sert désormais comme d’un manuel pratique en neurologie pour ses étudiants en médecine et est exposée dans la bibliothèque Woodward[20].

Enfin, Guillonnet poursuivit sa collaboration avec les Ateliers ART et réalisa de nombreux autres cartons dont les œuvres tissées ont été livrées aux quatre coins du monde. Citons, pour exemple[21] : Annonciation (1949) pour le Patriarcat de Beyrouth ; Vierge de Gloire (1951) pour le Vatican ; Égypte (1951) tissé en pour le roi Farouk d’Égypte.

L'illustrateur

Guillonnet illustre différents supports :

- Périodiques : La Revue Mame, le Figaro illustré[22], Lectures pour tous, La Grive (revue ardennaise de littérature et d’art), le Cosmopolitain magazine, Arts and decoration.

- Ouvrages : La mort du Dauphin (1907), La Mule du pape (1909) et L'Arlésienne (1911) d'Alphonse Daudet ; Narkiss (édition de luxe de 1908) de Jean Lorrain ; Jeanne d'Arc (1912) de Funck-Brentano dont les illustrations ont été reprises dans les ouvrages étrangers The Beautiful Story of Joan of Arc de Villa Ruth Lowe et Joan of Arc, Maid of Orleans de Jeanette Struchen ; En Lorraine (1917) de Robert Linzeller ; La Jérusalem délivrée (1921) de Le Tasse ; à titre collectif, il participe aux illustrations de Cyrano de Bergerac (1897), de L'Aiglon (1900) et Chanteclerc (1904) d'Edmond Rostand ; Fabiola ou l'Église des catacombes de Nicholas Wiseman ; L'Heptameron des gourmets (1919) d’Édouard Nignon[23].

- Menus : Guillonnet illustre de nombreux menus notamment pour l’Élysée, parmi lesquels celui du déjeuner de Bétheny, le , offert en l'honneur de la visite en France du tsar Nicolas II de Russie.

- Affiches : « Les Grandes Journées populaires 1789-1830-1848-1870 » ouvrage de Pierre Baudin et R. Cadières ; « Messaline » (poème d'Armand Silvestre et Eugène Morand) pour laquelle il prend comme modèle Mata Hari.

- Timbres postaux : timbres de 1929 et 1930 édités pour le comité national de défense contre la tuberculose.

Œuvres

Salon des artistes français

- 1887 : Les cinq doigts de Birouk (dessin) ; Bonsoir, Grand'maman, bonsoir ! (dessin)

- 1888 : Portrait de Mme B. K. (peinture) ; À la fontaine - Auvergne (dessin)

- 1889 : Portrait de ma mère (peinture)

- 1890 : Regret (peinture)

- 1891 : Portrait de S. E. le cardinal Maignan (peinture) ; Portrait de Maurice (peinture) ; Portrait de M. G. (peinture) ; Le bibliomane (dessin)

- 1892 : ANAYXH (Victor Hugo - Notre Dame de Paris) (peinture)

- 1893 : Portrait de M. D… (peinture) ; Portrait de M. S. K… (peinture)

- 1894 : Jeanne d'Arc au sacre de Charles VII à Reims (Carton p/Vitraux) ; Dessins, esquisses du concours des verrières pour la Cathédrale d'Orléans (dessin)

- 1895 : Portrait de Mme P… (peinture)

- 1896 : Portrait de M. T… (peinture) ; Carton de verrière pour salle à manger (le repas de Sancho dans l'île de Barataria - Don Quichotte) (carton p/vitrail)

- 1897 : Repos (peinture) ; Femme à sa toilette (peinture) ; Portrait de M. D… (dessin)

- 1898 : Portrait du Docteur Vigier, député du Loiret (peinture)

- 1899 : Une partie de foot-ball - "Tenu" (peinture) ; Diplôme pour la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (dessin)

- 1901 : La Fête-Dieu à Séville (1900) - Danse de Los Seisses (peinture) ; Procession de la San Fernando - Séville (peinture) ; Chez M. Sylvestre Bounard (dessin)

- 1902 : La Horde (peinture) ; La Bénédiction des enfants de Sologne (peinture)

- 1903 : Le Saint-Sacrement - Sologne (peinture) ; Retour au village - Provence (peinture)

- 1904 : La danse du feu - Secte des Aïssaouas (Algérie) (peinture) ; Le présage - Mariage maure (peinture)

- 1905 : La jeunesse de France au tombeau de Gambetta - Nice 1901 (peinture) ; La bénédiction des biens de la terre - Porche de l'Abbaye de Saint Benoît sur Loire (Sologne) (peinture)

- 1906 : Ombre et soleil - Provence (peinture) ; Le foyer des artistes à l'Opéra Comique - Première de Griselidis (peinture) ; Portrait de Mme S…(dessin) ; Portrait de M. Fernand Cormon (dessin)

- 1907 : La remontée (des vendanges) - Provence (peinture) ; Procession de la Vierge - Provence (peinture) ; Portrait du Docteur P… (dessin) ; Portrait du Docteur E… (dessin)

- 1908 : Garden party offerte à M. le Président de la République par le conseil général du Lot-et-Garonne (Agen 1906) (peinture) ; L'heure des faunes (peinture)

- 1909 : Fin de marché - Sologne (peinture) ; La rencontre de l'Homme (peinture) ; Portrait du sculpteur Segoffin (dessin) ; Portrait de M. V… (dessin)

- 1910 : En Provence (peinture) ; Portrait de Mme A.-V. L… (peinture) ; Portrait de M. C… (dessin)

- 1911 : Le foulage du Blé (Provence) (peinture) ; Un soir en Provence (peinture) ; Portrait de M. F. L… (dessin) ; Portrait de M. B… (dessin)

- 1912 : Bénédiction de la mer (Marina-Grande) à Capri (peinture) ; Les voiles bleues à Capri (peinture) ; portrait de M. V. de G… (dessin) ; Portrait de M. Quost (dessin)

- 1913 : La cuve - Île de Capri (peinture) ; En maraude - Capri (peinture)

- 1914 : La fin du jour sur les vieux quais (Syracuse) (peinture); "Illum, non populi fasces, non purpura regum flexit…" (Virgile - Géorgiques) - La rentrée du troupeau, le soir (peinture) ; Portrait de M. Ed. Haraucourt (dessin) ; Portrait de Mlle F. L… (dessin)

- 1921 : Scarabées (peinture) ; Portrait de M. Gustave Kahn (dessin)

- 1922 : Fleurs - Perroquets et tournesols (peinture) ; Fantaisie lunaire (peinture) ; Portrait de M. P. C… (dessin) ; Portrait de M. A. T… (dessin)

- 1923 : Portrait de Mme R… (peinture) ; Portrait des docteurs P. et G. Martinier (dessin)

- 1924 : Portrait de mon ami Robert Kemp (dessin)

- 1925 : Les Viornes (peinture)

- 1927 : Portrait de M. Emile Humblot (dessin) ; Portrait de M. Ferdinand David (dessin)

- 1928 : Valinka (peinture) ; Portrait de M. Fernand Bouisson, Président de la Chambre des députés (dessin) ; Portrait de M. Lucien Hubert, sénateur des Ardennes, et de son fils (dessin)

- 1930 : Portrait de Jean Boucher (dessin) ; Portrait de M. M. de Copper, S. Gouverneur du Tchad (dessin)

- 1931 : Portrait de M. Paul Roquère, conseiller d'État (peinture) ; Panneau décoratif destiné à la villa de Mlle J. T… ; soubassement et fontaine en céramique espagnole (cartonp:ceramique) ; Portrait de M. Robert Dumas (dessin) ; Sans titre (dessin)

- 1932 : La forêt vierge (panneau décoratif faisant partie d'un ensemble destiné au Ministère des Affaires Étrangères de Caracas - Venezuela) (peinture) ; Portrait de M. Abel Combarieu, Président de Chambre à la Cour des Comptes (peinture) ; Portrait de Pascal Forthuny (dessin)

- 1933 : Portrait du Contre-Amiral J. Le Bigot, attaché à la personne du Président de la République (peinture) ; Morros de San Juan (Venezuela) (peinture) ; Adoration des anges (carton p/tapisserie) ; Portrait de Gustave Kahn (dessin)

- 1934 : Portrait de M. Pierre de Fouquières, Introducteur des ambassadeurs (peinture) ; Portrait de théâtre de Mme Corina Freire, chanteuse portugaise (peinture) ; Tennis at Wimbledon (carton p/vitrail) ; Portrait de M. Iwan Cerf (dessin)

- 1935 : Pastorale (peinture) ; Turquerie (peinture) ; Portrait de M. Alix Marquet (dessin)

- 1936 : Paysage (peinture) ; Portrait du Général de Goys de Mezeyrac (peinture) ; Portrait de M. Émile Aubry (dessin)

- 1937 : Portrait de Mme Marcelle Schmitt (peinture)

- 1938 : Portrait de Monseigneur Rivière, évêque de Monaco (peinture) ; Portrait de famille (peinture)

- 1939 : Portrait de Sa Majesté Abdul Medgid II (peinture) ; Montée du Calvaire (peinture) ; Descente de la Croix (peinture) ; Esquisse d'ensemble pour la même décoration (peinture)

- 1940 : Matin d'hiver - Provence (peinture)

- 1941 : Chemin de Croix - Étape 1 (peinture) ; Chemin de Croix - Étape ? (peinture) ; Chemin de Croix - Étape ? (peinture) ; Chemin de Croix - Étape ? (peinture) ; Chemin de Croix - Étape ? (peinture) ; Chemin de Croix - Étape ? (peinture)

- 1942 : Mascarade à Venise (peinture)

- 1943 : Portrait de Mme W… (dessin) ; Portrait de Mlle C… (dessin)

- 1944 : Bucolique (peinture)

- 1945 : Portrait de Mlle Pinel (peinture) ; Portrait de M. J. Bouchaud (dessin) ; Portrait de M. M. Dupuy (dessin)

- 1946 : Influence de l'Orient sur l'Occident (Syrie) (peinture) ; Portrait de Léon Salles (dessin) ; Portrait de Roland Charmy (dessin)

- 1948 : Au fond du parc (peinture) ; Oliviers au matin (peinture) ; Oliviers (Provence) (peinture)

- 1949 : Les pénitents rouges (peinture) ; La route (Provence) (peinture) ; Derniers rayons (Provence) (dessin)

- 1950 : Lettres et philosophie (carton p/tapisserie) ; Lettres et philosophie (étude) (dessin) ; Portrait de M. Édouard Léon (dessin)

- 1951 : Le chevrier (peinture) ; Le bois d'olivier (peinture) ; Le soir (peinture)

- 1952 : Jeanne d'Arc (peinture) ; Portrait de Mme W… (pastel)

- 1953 : Jardin d'automne (peinture) ; Derniers rayons (Provence) (peinture) ; Matin, Provence (peinture)

- 1954 : Matin, Provence (peinture) ; Chemin ensoleillé (peinture) ; Le village (peinture)

- 1955 : Les paons blancs (peinture) ; Oliviers, Provence (peinture) ; Cour de parc abandonné (peinture)

- 1959 : L'ovation (peinture)

- 1960 : Eglogue (peinture)

- 1961 : Dragons d'or (peinture) ; Roses (peinture) ; Roses thé (peinture) ; Intérieur (peinture) ; Intérieur bibliothèque (peinture)

- 1962 : Roses thé (peinture) ; Roses roses (peinture) ; Roses rouges (peinture) ; Roses jaunes (peinture) ; Intérieur salon (peinture)

- 1963 : (Salle spéciale pour hommage) - Roses thé ; Roses roses ; Floxs buste roses blanches ; Lotus Boudha ; Farniente ; Roses thé - photo coupe persane ; Roses thé - vase italien, coupe persane ; Roses thé rouge foncé - vase persan - théière verte ; Roses abricot et rouge foncé - centaure, chat de barye ; Roses abricot et rouge foncé, fond de gravure; Jardin d'Île-de-France ; Roses abricot - vase persan - théière chinoise cuivre ; Roses jaunes - verre - grosse bouillotte chinoise ; Roses jaunes et roses - vase persan - glace vénitienne ; Roses abricot - vase de verre - fronton de glace vénitienne ; Roses dorées - pichet fleuri - bouddha doré ; Roses verte Williams ; La commode et les fauteuils dorés ; La table, deux chaises chippendale - chat endormi sur tabouret ; Carros - tapisserie - trois fauteuils dorés ; Grand buffet aux étains ; Grand buffet, deux chaises chippendale - tapis - vase persan ; La commode, la glace sur voile persan - en hauteur ; Intérieur au buste - reflets verts ; La bibliothèque - paysages ; L'oliveraie ; Jardin sous la neige ; Au fond du parc ; Carros l'hiver ; Les Asters et la vigne vierge - figure ; Lumière sur la vallée - oliviers ; Flox et soleils ; Campanules ; L'allée verte - Saint Cloud ; Oliviers en largeur avec chèvres ; Jardin or et rouge ; L'allée verte - Saint Cloud ; Arbres en fleurs ; Arbres en fleurs - figure ; Le Puits à la glycine ; Jardin fleuri ; Portrait de Mimi ; Portrait du Docteur Encausse (Papus) ; Portrait de Henri Blanc ; Portrait de Gustave Kahn ; Mariage arabe ; L'ovation ; Sérénade d'automne ; Au matin sur la plage ; Dernières vagues ; Derniers rayons sur la roseraie ; Au balcon ; Bal au jardin ; Bal aux bougies ; Arlequin dansant ; Premières vagues ; Repos ; Dessin sanguine et un croquis de négrillon aquarelle correspondant.

- 1964 : Le secrétaire ; Le coin des livres ; La console dorée

- 1965 : Au jardin - variante 1 ; Au jardin - variante 2 ; Au jardin - variante 3 ; Au jardin - variante 4 ; Au jardin - variante 5

- 1969 : (Rétrospective) - Vue de Saint-Cloud ; Vue de Saint-Cloud ; Jardin à Carros (A.-M.) ; Jardin à Carros (A.-M.) ; Mariage arabe ; Portrait du docteur P… ; Portrait de J. Bouchaud, membre de l'Institut.

Peintures

- 1914 : Portrait de Madame Fanty-Lescure, artiste peintre et tante par alliance de Guillonnet, musée des beaux-arts de Rouen[24].

- 1925 : La partie de tennis, huile sur toile, 59 x 72 cm, musée des beaux-arts de Dijon, Dijon[25].

- 1930 : Portrait d'homme, Jean Boucher, sculpteur, musée des beaux-arts de Rennes[26].

- Les Félibres[27] assistant à la première partie de rugby dans le parc du Lycée (1899), fresque (environ 15 m sur 4,5 m) décorant le parloir du lycée Lakanal à Sceaux, classée monument historique[28].

Élèves

- Diego Rivera, muraliste mexicain, choisit l'atelier de Guillonnet pour travailler avec lui lors de son passage à Paris en 1908-1909.

- André Nivard, peintre officiel de la Marine.

- Étienne de Martenne (1867-1920).

- Huseyin Avni Lifij, entre 1909 et 1912.

Distinctions

- Officier de l'ordre royal du Cambodge le .

- Chevalier de l'ordre de la Couronne d'Italie le .

- Brevet de l'ordre de Stanislas III (Russie) en 1902.

Chevalier de la Légion d'honneur le .

Chevalier de la Légion d'honneur le . Officier de la Légion d'honneur le [29].

Officier de la Légion d'honneur le [29].

Notes et références

Notes

- Il signe ODV Guillonnet ou EODV Guillonnet.

- Il manque deux cartons, celui représentant Jeanne rendant grâces à Dieu dans la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans ainsi que le carton en taille réelle représentant Jeanne au sacre du roi à Reims (collection particulière). En raison de ses dimensions, Clémentel réservait ce dernier carton à la décoration de l’escalier monumental du palais de Justice de Riom.

- Frédéric Mistral porte une barbe ; Edmond Rostand tient une badine ; Maurice Barrès tient une bicyclette ; Paul Déroulède est habillé d'une cape ; Frantz Reichel, qui devait être le fondateur de la fédération française de rugby à XV en 1903 est celui qui reçoit le ballon.

- Conservé au Petit Palais à Paris.

- L'équivalent aujourd’hui d’un ingénieur, chef de chantier et contrôleur de gestion réunis.

- Ces bourses ne sont habituellement attribuées qu’à des candidats de moins de 31 ans révolus. Elles ont procuré à quantités de peintres et de sculpteurs, jeunes encore et déjà remarqués, l’occasion d’achever ou de renouveler leurs études, leur imagination et leur esprit dans les musées, dans les villes, dans les paysages de toute l’Europe et de tout l’Orient méditerranéen. Elles ont permis en particulier de faire renaître et prospérer l’orientalisme ; un orientalisme tout neuf (différend et indépendant de l’ancien orientalisme romantique), réaliste, documentaire, en général lumineux et clair, et surtout aussi varié que les tempéraments et que les curiosités individuelles.

- Conservé à Paris au Petit Palais.

- Maintenant conservé au musée de la Miniature ().

- Assistaient notamment à la cérémonie la famille de Gambetta, le général André (ministre de la Guerre), Théophile Delcassé (ministre des Affaires étrangères), les sénateurs et députés du département, Charles Cazalet, président de l’union des sociétés de gymnastique de France, Joseph Sansboeuf, président des sociétés Alsaciennes-Lorraines de France et des colonies.

- Dans cette cour des métiers, Guillonnet traite en trois tableaux monumentaux les métiers d’arts (avec le théâtre), les métiers de la mode (avec la parure) et les métiers de la terre (avec le jardinage). Bien que séparée par des colonnades, Guillonnet avait su donner une unité à l'ensemble.

- Le musée Rolin à Autun conserve les études préparatoires de Guillonnet à la décoration de cet édifice.

Références

- « ark:/36937/s005afeaa5ede5aa », sous le nom GUILLONNET O.D.V (consulté le )

- Ramon Poivet et Gaston Pouillot, Jargeau : sur la rivière de Loire, Office du tourisme. Syndicat d'initiative de Jargeau, , 235 p. (ISBN 978-2-9507642-0-1).

- Émile Didron, « Le concours des vitraux de Jeanne d'Arc pour la cathédrale d'Orléans », Revue des arts décoratifs, Paris, volume 14, années 1893-1894, p. 194 à 205.

- Dimensions : 2,22 × 1,13 m.

- Catalogue du musée Mandet de 1985 « Étienne Clémentel et les arts » de Danièle Dewinck et Antoinette Ehrard, lot no 45, p. 52.

- La construction moderne, 9-, p. 591.

- « Mosaïques de l'ancienne maison de Champagne Jules Mumm à Reims (51) » sur petit-patrimoine.com.

- Se promener, Paris 18e.La Villa des Platanes, Franck Beaumont, 14 mars 2012.

- Abel Combarieu, Sept ans à l’Élysée avec le président Émile Loubet, p. 71-72.

- Voir dans le catalogue de l’exposition : « La Table à l’Élysée, réceptions officielles des présidents depuis la IIIe République », 5 Continents éditions, Milan, 2005, 220 p. (ISBN 88-7439-274-5), Auteurs : Emmanuelle Flament-Guelfucci, conservateur du patrimoine, chef du service des archives et de l’information documentaire de la Présidence de la République ; Olivier Gabet, conservateur du patrimoine, conservateur au musée d’Orsay ; Philip et Mary Hyman, historiens, spécialistes de l’histoire culinaire française ; Marie Lavandier, conservateur en chef du musée du président Jacques Chirac ; Agnès Longevialle, pianiste et professeur de piano ; Karine McGrath, archiviste de l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles ; l’article « L’illustration des menus de l’Élysée » par Marie Lavandier, p. 139 et suivantes.

- Notice no ARC00816, base Archim, ministère français de la Culture

- Alexander Heilmeyer, « Sur la VIIIe exposition internationale d’art de Munich », 1901, dans Die Kunst unserer Zeit, 1900, no 12, p. 143-206.

- Le comité de la Croisade des Femmes françaises est constitué de Mmes J. Adam, Augagneur, Ad. Brisson, A. Daudet, Delanney, J. Déroulède, C. Flammarion, Marquise de Ganay, Comtesse Greffulhe, M. Lemaire, Daniel-Lesueur, R. Poincaré, J. L. Rigaud, Duchesse de Rohan, J. Siegfried, Duchesse d’Uzes, douairière, Viviani, Zola

- Léon Abensour : Les Vaillantes – Librairie Chapelot, Paris 1917

- Daniel J. Lesueur : La française du .

- Conférence de Mme Alphonse Daudet, « La Croisade des Femmes Françaises », Journal de l’Université des Annales, no 12-13, 1er-, p. 65 à 85.

- Vase jeux olympiques de 1924, musée municipal d art et d histoire de colombes colombes sur http://www.id2sorties.com.

- Rafael Pineda : « El rescate de las pinturas de Guillonnet », Ministerio de Relaciones Exteriores (Caracas, Venezuela) 1978.

- L'Éclaireur de Nice du : « Nos trésors artistiques ».

- Enfin, elle a fait l’objet d’une communication scientifique du Dr William C. Gibson, parue le dans la revue JAMA (no 1039, p. 218). Masters of the Spirit Tapestry Exhibit sur www.library.ubc.ca Voir aussi : Masters of Science Tapestry Exhibit sur www.library.ubc.ca.

- Catalogues des commissaires Priseurs Joël M. Million & Claude Robert : Tapisseries et cartons des ateliers A.R.T. (années 1942-1950), vente Paris-Drouot Richelieu du .

- figaro-illustre.e-monsite.com.

- Édouard Nignon, « l'Heptaméron des gourmets ou Les Délices de la Cuisine Française » édité à compte d’auteur à Paris en 1919. Cet ouvrage (in-4, broché. 246 pages) est consultable, outre à la BNF, au musée Escoffier à Villeneuve-Loubet et dans le salon-bibliothèque du restaurant à la même enseigne à Luchon. Autour d’une collection de recettes de la cuisine française moderne (620 recettes) servies lors de festins imaginaires durant les « sept journées de cocagne ». Chacune de ces journées est présentée par un écrivain différent : Lucien Descaves, Henri de Régnier, Laurent Tailhade, Guillaume Apollinaire, André Mary, Fernand Fleuret, Émile Godefroy. Les illustrations sont de J. Patricot, Guillonnet et Varenne.

- Site des musées de Haute-Normandie

- « collections du musée des beaux-arts de dijon - Affichage d'une notice », sur mba-collections.dijon.fr (consulté le )

- Notice no 00000065897, base Joconde, ministère français de la Culture Base Joconde

- Sont représentés : Frédéric Mistral, Edmond Rostand, Maurice Barrès et Paul Déroulède - seul Mistral est un Félibre connu. À Sceaux, on trouve le jardin des Félibres, situé non loin de la demeure du fabuliste occitan Florian. Le jardin possède la statue de Frédéric Mistral et de neuf autres félibres.

- Notice no IM92000510, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Base Léonore : Index des patronymes », sur http://www.culture.gouv.fr (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Georges Turpin, « Guillonnet », Médecines et Peintures, no 62, Laboratoire Chantereau, collection « Innothéra », 1953.

- Collectif, « Guillonnet, de l'ombre à la lumière », Éditions Melis, 2017, 112 p. (ISBN 978-2-35210-096-6).

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Delarge

- Musée d'Orsay

- (en) Bénézit

- (nl + en) RKDartists

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative aux militaires :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site dédié à l'artiste sur guillonnet.org.