Nyer

Nyer [ɲɛʁ] est une commune française située dans le centre du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le pays de Conflent, correspondant à l'ensemble des vallées pyrénéennes qui « confluent » avec le lit creusé par la Têt entre Mont-Louis et Rodès.

| Nyer | |||||

| |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Pyrénées-Orientales | ||||

| Arrondissement | Prades | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Conflent-Canigó | ||||

| Maire Mandat |

André Argiles 2020-2026 |

||||

| Code postal | 66360 | ||||

| Code commune | 66123 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Nyérois | ||||

| Population municipale |

153 hab. (2020 |

||||

| Densité | 4,1 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 42° 32′ 04″ nord, 2° 16′ 36″ est | ||||

| Altitude | Min. 656 m Max. 2 645 m |

||||

| Superficie | 37,00 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton des Pyrénées catalanes | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

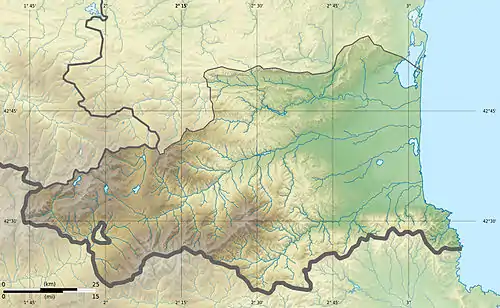

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Orientales

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

| |||||

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Têt, la Carança, la rivière de Mantet et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : quatre sites Natura 2000 (le « massif du Canigou », le « massif du Puigmal », les « sites à chiroptères des Pyrénées-Orientales » et « Puigmal-Carança »), un espace protégé (la réserve naturelle régionale de Nyer) et huit zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Nyer est une commune rurale qui compte 153 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 488 habitants en 1851. Ses habitants sont appelés les Nyérois ou Nyéroises.

Géographie

Localisation

La commune de Nyer se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 54 km à vol d'oiseau de Perpignan[1], préfecture du département, et à 15 km de Prades[2], sous-préfecture.

Les communes les plus proches[Note 1] sont[3] : Souanyas (1,8 km), Canaveilles (2,2 km), Olette (2,5 km), Escaro (3,3 km), Oreilla (3,4 km), Jujols (4,4 km), Thuès-Entre-Valls (4,4 km), Serdinya (5,4 km).

Sur le plan historique et culturel, Nyer fait partie de la région de Conflent, héritière de l'ancien comté de Conflent et de la viguerie de Conflent. Ce pays correspond à l'ensemble des vallées pyrénéennes qui « confluent » avec le lit creusé par la Têt entre Mont-Louis, porte de la Cerdagne, et Rodès, aux abords de la plaine du Roussillon[4].

Sur le plan physique, son territoire est délimité par la Têt au nord, avec le défilé des Graus de Canaveilles, par la Carança, affluent de Têt, à l'ouest, au sud par le pic de Serra Gallinera (2 663 m) et par la rivière de Mantet (avec les gorges de Nyer) à l'est.

Localisation en Conflent

Localisation en Conflent Situation de la commune

Situation de la commune

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 3 700 hectares. Son altitude varie de 656 à 2 645 mètres[6]. Son point culminant est le pic de Serra Gallinera.

La commune est classée en zone de sismicité 4, correspondant à une sismicité moyenne[7].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s'agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des relief[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[8].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[11] complétée par des études régionales[12] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Olette », sur la commune d'Olette, mise en service en 1983[13] et qui se trouve à 2 km à vol d'oiseau[14] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 571,7 mm pour la période 1981-2010[15]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Perpignan », sur la commune de Perpignan, mise en service en 1924 et à 54 km[16], la température moyenne annuelle évolue de 15,4 °C pour la période 1971-2000[17], à 15,7 °C pour 1981-2010[18], puis à 16,1 °C pour 1991-2020[19].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[20] - [21].

Deux espaces protégés sont présents sur la commune :

- le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, créé en 2004 et d'une superficie de 139 062 ha, qui s'étend sur 66 communes du département. Ce territoire s'étage des fonds maraîchers et fruitiers des vallées de basse altitude aux plus hauts sommets des Pyrénées-Orientales en passant par les grands massifs de garrigue et de forêt méditerranéenne[22] - [23] ;

- la réserve naturelle régionale de Nyer, classée en 2007 et d'une superficie de 2 347 ha, qui s’étage de 730 m jusqu’à 2 663 m et son entrée nord est caractérisée par des gorges étroites et spectaculaires. Les formations forestières occupent une place importante et constituent avec les falaises le principal intérêt du site protégé[24] - [25].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 5]. Trois sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la directive habitats[27] :

- le « massif du Canigou », d'une superficie de 11 746 ha, culmine à 2 784 mètres à l'extrémité orientale de la chaîne des Pyrénées. Il recèle de nombreuses espèces endémiques pyrénéennes dont certaines atteignent leur limite orientale et présente une gamme variée d'habitats naturels d'intérêt communautaire liés à l'étagement de la végétation[28] ;

- le « massif du Puigmal », d'une superficie de 8 784 ha, qui présente une richesse patrimoniale avec onze habitats naturels et deux espèces végétales au niveau régional. Ainsi la station de Botryche simple est très importante compte tenu du faible nombre de stations en France[29] ;

- les « sites à chiroptères des Pyrénées-Orientales », d'une superficie de 2 437 ha, abritant d'importantes colonies d'espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire[30]

et une au titre de la directive oiseaux[27]

- « Puigmal-Carança », d'une superficie de 10 260 ha, un site qui a une responsabilité forte ou très forte pour cinq espèces d'oiseaux au niveau régional, dont le gypaète barbu[31].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

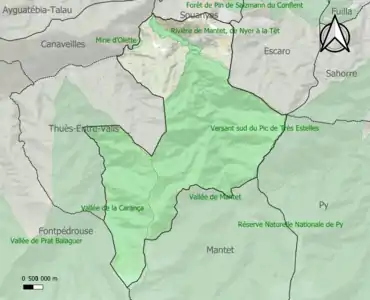

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Quatre ZNIEFF de type 1[Note 6] sont recensées sur la commune[32] :

- la « mine d'Olette » (10 ha), couvrant 2 communes du département[33] ;

- la « rivière de Mantet, de Nyer à la Têt » (54 ha), couvrant 2 communes du département[34] ;

- la « vallée de la Carança » (4 315 ha), couvrant 3 communes du département[35] ;

- la « vallée de Mantet » (5 167 ha), couvrant 2 communes du département[36] ;

et quatre ZNIEFF de type 2[Note 7] - [32] :

- les « chaîne du Puigmal et vallées Adjacentes » (28 390 ha), couvrant 15 communes du département[37] ;

- le « massif du Canigou » (19 263 ha), couvrant 15 communes du département[38] ;

- la « vallée du Conflent » (5 742 ha), couvrant 12 communes du département[39];

- le « versant sud du massif du Madres » (27 267 ha), couvrant 27 communes du département[40].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Nyer.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Nyer est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [41] - [I 2] - [42]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 3] - [I 4].

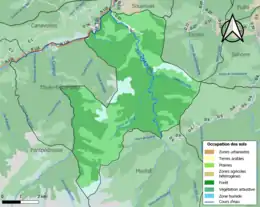

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (99,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (99,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (57,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (34,7 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (7,3 %), zones agricoles hétérogènes (0,1 %)[43].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

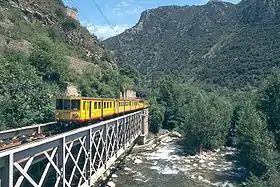

Voies ferroviaires

La gare de Nyer se nomme Nyers.

Nyers est desservie par des trains TER Languedoc-Roussillon (Train jaune) qui effectuent des missions entre les gares de Villefranche - Vernet-les-Bains et de Latour-de-Carol-Enveitg sur demande auprès du personnel de bord.

Elle est mise en service en 1910 par la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

La gare de Thuès-les-Bains est aussi dans la commune.

Train jaune traversant la Têt

Train jaune traversant la Têt Gare de Nyer

Gare de Nyer

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Nyer est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (grand froid ou canicule), feux de forêts, mouvements de terrains, avalanche et séisme (sismicité moyenne). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage, et à deux risques particuliers, les risques radon et minier[44] - [45].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par crue torrentielle de cours d'eau du bassin de la Têt[46].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont soit des glissements de terrains, soit des chutes de blocs[47].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic. Un accident se produisant sur une telle infrastructure est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[48].

Sur le département des Pyrénées-Orientales, on dénombre sept grands barrages susceptibles d’occasionner des dégâts en cas de rupture. La commune fait partie des 66 communes susceptibles d’être touchées par l’onde de submersion consécutive à la rupture d’un de ces barrages, le Barrage des Bouillouses sur la Têt, un ouvrage de 17,5 m de hauteur construit en 1910[49].

Risque particulier

La commune est concernée par le risque minier, principalement lié à l’évolution des cavités souterraines laissées à l’abandon et sans entretien après l’exploitation des mines[50].

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Nyer est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[51].

Toponymie

Le nom de la commune est Nyer, en français comme en catalan[52].

Le lieu apparaît dès le VIIe siècle sous le nom d'Angera. On trouve ensuite mentionnés valle Engerra (846), Agnerra (871), Anyerro (950), Anger (968), Angers (1030), Anyer (1163) et enfin Nyer en 1359. On rencontre également Ayer en 1395[53].

Histoire

Origines

Le village de Nyer apparaît au XIe siècle sous la forme du château fort de Ça Rocha, ou Château de la Roca d'Anyer (ou de Nyer), sans-doute bâti à partir d'une précédente construction militaire wisigothique, comprenant la chapelle castrale Saint-Jacques. Des paysans recherchant sa protection s'installent tout autour formant le village primitif. La proximité de profonds ravins rend le château quasiment imprenable.

La baronnie de Nyer

La baronnie de Nyer, qui relevait de la vicomté du Conflent, appartient au haut Moyen Âge à la famille de Ça Rocha (ou La Roca, Laroque).

Le château de Ça Rocha est cité en 1276, lorsque le roi Jacques Ier de Majorque donne à Mossem Guillem Ça Rocha la juridiction civile du château de Laroque et des lieux de Porcinyans et d'Anyer (Nyer) à l'exception des justices du mère et mixte empire. Fidèle ensuite de Jacques II de Majorque, de Sanche de Majorque, puis de Jacques III de Majorque, la baronnie est confisquée à la famille de Ça Rocha lors de la conquête de la région par Pierre IV d'Aragon. Toutefois elle retrouve en 1354 la possession du château de Ça Rocha avec les justices de Porcinyans et de Nyer.

En 1340, l'unique héritière de la famille de Ça Rocha épouse Raymond IV de Banyuls de la puissante famille de Banyuls, et lui apporte en dot la baronnie de Nyer. Leur fils Bérenguer de Banyuls leur succède à la tête de la seigneurie, et décède en 1375 sans enfant.

En 1378, à la suite de la mort de son neveu, Dalmau II de Banyuls (fils de Dalmace Ier de Banyuls) prend sa succession et reconnaît les fiefs de Ça Rocha, Porcinyans et Anyer, qui lui échoient. La famille de Banyuls conserve la baronnie de Nyer jusqu'à la Révolution.

Les barons de Nyer de la famille de Banyuls sont ainsi dans l'ordre chronologique:

- Raymond IV de Banyuls

- Bérenguer de Banyuls y de Ça Rocha (+1375)

- Dalmau II de Banyuls

- Dalmau III de Banyuls (+ 1408)

- Arnau V de Banyuls (marié en 1388)

- Guillaume de Banyuls y Jorda (+ 1481)

- Jean III de Banyuls y de Montfalco (Jehan III de Banyuls de Montferrer) (+ 1527)

- Jean IV de Banyuls de Montferrer y de Pontos de Blan (marié vers 1515)

- Jean-François (Jean V) de Banyuls de Montferrer y d'Alemany

- Thomas Ier de Banyuls de Montferrer y de Llupia (1556-1627)

- François II de Banyuls de Montferrer y de Orís (1589-1649)

- Thomas II de Banyuls de Montferrer y de Orís (1619-1659)

- Charles Ier de Banyuls de Montferrer (1647-1687)

- François III de Banyuls, marquis de Montferrer (1648-1695)

- François-Gérard de Banyuls, marquis de Montferrer (1692-1762)

- Joseph de Banyuls, marquis de Montferré (1723-1801)

- Raymond VIII de Banyuls, marquis de Montferré (1747-1829)

Les Nyerros

Thomas Ier de Banyuls (1556-1627), seigneur de Nyer est l'ennemi juré de Joan Cadell, seigneur d'Arsèguel en Cerdagne. Le château de Joan Cadell est décrit comme le niu dels bandolers de Cerdanya (le nid des bandits de Cerdagne). À cette faction, Thomas Ier de Banyuls oppose la sienne : les Nyerros[54], une milice de 700 hommes. Il est déclaré ennemi public de Sa Majesté en 1580 après avoir assiégé Catllar où s'étaient réfugiés ses ennemis Garau et Joan de Llupià et la bataille du pont de Prades qui fit une centaine de morts. Il faut l'intervention de troupes royales venues de Perpignan pour mettre les Nyerros en déroute. Thomas Ier ne se laisse pas faire. Il part à l'assaut des villes et des églises, agresse les gens des mas et attaque même le château de Puigcerdà. Traqué, Thomas de Banyuls se réfugie à Olette réduit en cendre par les troupes royales, puis à la Bastide[Note 9], et oppose une vive résistance avec l'aide de soldats huguenots venus de France. Il est cependant amnistié en 1581, mais condamné à un semi-exil, puisqu'il doit rejoindre à Naples les armées du roi.

Les gens de Nyer sont d'ailleurs à cette époque à l'image de leur seigneur, et ils font à nouveau parler d'eux en 1592, puisqu'une troupe de seize lladres o bandolers, appelé Nyerros, vient à Olette pour y assassiner un jeune habitant du village, avec semble-t-il une grande sauvagerie.

Les Nyerros continueront à faire parler d'eux jusqu'au milieu du XVIIe siècle, lors de la grande instabilité héritée d'un transfert de la région de la couronne d'Aragon au giron Français.

Les Nyerros sont dans la mouvance des groupes armés de bandolers[Note 10], hantise des autorités royales à cette époque trouble d'anarchie dans la couronne d'Aragon alors que le Roussillon est encore à cheval entre l'Espagne et la France[55].

La seconde partie du XVIe siècle coïncide avec la découverte puis la conquête des Amériques. L'or et l'argent bruts extraits des mines au Mexique et au Pérou arrivent par bateau sur la côte ouest de l'Espagne (Séville et Cadix), puis traversent le pays jusqu'aux ports de Valence et Barcelone à partir d'où ils sont envoyés à Gênes et Florence où se trouvent les banques. Les Nyerros font alors partie des bandes de bandolers (au même titre que les Cadells, leur rivalité allant croissant au fil des années) volant les transporteurs dans la région barcelonaise, profitant de la proximité de la France alors en pleine Guerres de religion pour se mettre à l'abri. Les Nyerros se réfugiaient à Nyer tandis que les Cadells se réfugiaient à Vic. Les bandolers s'assuraient du silence de la population en reversant une partie de leurs prises aux paysans, disposant ainsi de nombreux appuis un peu partout en même temps que de nombreuses caches.

Par la suite, l'épisode des Tercios, milice espagnole sanguinaire lors de la guerre franco-espagnole de 1618 à 1648, puis la réhabilitation de la gabelle par Louis XIV en 1661, alors que celle-ci était abolie depuis 1292, donnent aux Nyerros de bonnes raisons de subsister, afin de constituer une milice d'auto-défense pour protéger les habitants de la région mais aussi d'organiser une contrebande du sel.

De nos jours, les Nyerros existent sous la forme d'une équipe, les Nyerros de la Plana, perpétuant la tradition catalane des Castells, pyramides humaines, édifices éphémères érigés à l'occasion des différentes festivités folkloriques et régionales[56].

Groupe de Nyerros, au centre, Rocaguinarda

Groupe de Nyerros, au centre, Rocaguinarda Serrallonga, autre bandoler Nyerro renommé

Serrallonga, autre bandoler Nyerro renommé

La commune de Nyer

En 1789, la famille de Banyuls a à sa tête Raymond de Banyuls, marquis de Montferré. Celui-ci, député de la noblesse de Roussillon aux États Généraux de 1789, émigre comme bon nombre d'aristocrates, en 1791. Ses terres sont par la suite confisquées par l'État et revendues comme bien national. Le château est ainsi vendu à M. Roger, de Prades, puis échangé le contre le prieuré de Corneilla, acheté par M. Escanyé.

La paroisse de Nyer et le hameau d'En qui en dépendait jusqu'en 1793 obtiennent chacun le statut de commune. Cependant, malgré un léger accroissement de population, En est rattachée à la commune de Nyer dès le [57].

M. Escanyé ne peut faire survivre un si important domaine composé du château, mais aussi des forges de Nyer et Thuès et doit vendre en 1854 à M. Hippolyte Dussard le « domaine de Nyer, château, jardins, forges, moulin, prairies, cours d'eau, maison d'habitation et emplacement de forges de Thuès, mines de fer, métairie de Porcinyans, terre, bois, forêts et pâturages, et généralement toutes les dépendances sans aucune exception de la terre de Nyer, d'une contenance d'après le cadastre de 2500 hectares, le tout pour un prix de 100 000 francs ».

Ce dernier ne peut récupérer son bien qu'après la construction d'un canal d'irrigation des terres de Nyer, Escaro, Souanyas et Marians, canal dont la construction et la charge doit être payée par les arrosant à hauteur de 281,69 francs par hectare, puis d'un revenu annuel dépendant de la surface à arroser. M. Dussard pensait vendre les prairies et les droits d'usage, mais avant que le canal ne soit terminé les communes de Nyer et d'En réclament ces mêmes droits. La justice tranche, la commune d'En est déboutée et les droits sont déclarés appartenant à la commune de Nyer. On fait un rabais sur le prix du domaine pour dédommager M. Dussard, mais les arrosants sont mécontents car ils se retrouvent à payer la différence pour un service non encore fourni. Ils portent l'affaire en justice et gagnent. M. Dussard (après sa mort en 1879 : les héritiers Dussard) devant prendre à sa charge les frais d'entretien du canal, est obligé de revendre le château de Nyer, les dépendances de la forge et la métairie de Porcinyans, qui sont achetés en 1883 par M. Henri de Rovira, de Perpignan, descendant de Magdalena de Banyuls y de Bellissen, sœur de Raymond de Banyuls.

De nos jours, le château de Nyer a été racheté par la municipalité pour être réaménagé en maison de retraite. Le rez-de-chaussée est lui ouvert en restauration gastronomique, le service à table étant assuré par des travailleurs handicapés.

Politique et administration

À compter des élections départementales de 2015, la commune est incluse dans le nouveau canton des Pyrénées catalanes.

Liste des maires

Population et société

Démographie contemporaine

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[61]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[62].

En 2020, la commune comptait 153 habitants[Note 11], en diminution de 1,29 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Orientales : +3,52 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Note :

- À partir de 1826 le recensement inclut les habitants de l'ancienne commune d'En, rattachée à Nyer en 1822.

Économie

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 5] | 9,6 % | 4,6 % | 3,7 % |

| Département[I 6] | 10,3 % | 12,9 % | 13,3 % |

| France entière[I 7] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 79 personnes, parmi lesquelles on compte 48,6 % d'actifs (44,9 % ayant un emploi et 3,7 % de chômeurs) et 51,4 % d'inactifs[Note 12] - [I 5]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département, alors qu'en 2008 il était supérieur à celui de la France.

La commune est hors attraction des villes[Carte 2] - [I 8]. Elle compte 50 emplois en 2018, contre 53 en 2013 et 55 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 37, soit un indicateur de concentration d'emploi de 134,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 28 %[I 9].

Sur ces 37 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 17 travaillent dans la commune, soit 45 % des habitants[I 10]. Pour se rendre au travail, 65,8 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 5,3 % les transports en commun, 23,7 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 5,3 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 11].

Revenus de la population et fiscalité

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 18 891 €[I 12].

Culture locale et patrimoine

Monument et lieux touristiques

- Nyer

- L'église Saint-Jacques (

Inscrit MH (1965))[69]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[69]. Citée dès 1163, est un édifice roman de type lombard construit entre les XIe et XIIe siècles[53] - [70].

Inscrit MH (1965))[69]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[69]. Citée dès 1163, est un édifice roman de type lombard construit entre les XIe et XIIe siècles[53] - [70]. - Église Notre-Dame-de-la-Roca.

Église Notre-Dame-de-la-Roca

Église Notre-Dame-de-la-Roca - Chapelle Saint-Jacques de Nyer.

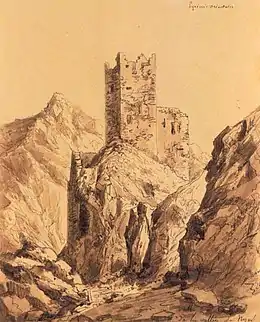

- Le château de la Roca d'Anyer (

Inscrit MH (1965)) est l'ancien château construit entre le Xe siècle et le XIe siècle, puis remanié aux XVe et XVIe siècles, avant d'être abandonné. Il comprenait une chapelle, connue sous le nom de Notre-Dame de la Roca. L'ensemble est remanié plusieurs fois au cours des siècles[53] - [71] - [68].

Inscrit MH (1965)) est l'ancien château construit entre le Xe siècle et le XIe siècle, puis remanié aux XVe et XVIe siècles, avant d'être abandonné. Il comprenait une chapelle, connue sous le nom de Notre-Dame de la Roca. L'ensemble est remanié plusieurs fois au cours des siècles[53] - [71] - [68].

Au XVe siècle, Jean de Banyuls fait construire le château de Nyer actuel au centre du village. Il est restauré au cours du XIXe siècle[53].

- En

- En est le plus ancien lieu de peuplement du territoire actuel de Nyer. On y construisit un monastère puis une église.

- Le monastère Saint-André d'Eixalada, construit en 840 près des sources chaudes, un peu au-dessus de l'actuel établissement thermal de Thuès-les-Bains, est détruit par une crue en octobre 878. Les moines déménagent alors pour fonder l'Abbaye Saint-Michel de Cuxa[53].

- L'église Saint-Just-et-Saint-Pasteur d'En (

Inscrit MH (2012))[72] est un édifice de style roman construit au XIIe siècle et situé au sein du hameau abandonné d'En[53].

Inscrit MH (2012))[72] est un édifice de style roman construit au XIIe siècle et situé au sein du hameau abandonné d'En[53]. - Chapelle Notre-Dame-de-la-Santé de Thuès-les-Bains.

- Église Notre-Dame-de-Lourdes de Thuès-les-Bains.

- Porcinyans

Autre hameau abandonné, Porcinyans possédait une église dédiée à Saint Assiscle dont il ne reste aujourd'hui qu'un pan de mur[53].

- Chapelle Saint-Assiscle de Porcinyans.

- Le château de Nyer

Tours vues du nord

Tours vues du nord Armoiries sur balcon

Armoiries sur balcon Tour

Tour Cadran solaire

Cadran solaire

Patrimoine environnemental

Personnalités liées à la commune

- Thomas Ier de Banyuls (1556-1627) : baron de Nyer et seigneur de Montferrer, né et mort à Nyer ;

- Thomas II de Banyuls (1619-1659) : baron de Nyer et seigneur de Montferrer, né à Nyer ;

- Raymond de Banyuls (1747-1829) : aristocrate et militaire né à Nyer ;

- Hippolyte Dussard (1798-1876) : préfet, économiste et journaliste mort à Nyer.

Héraldique

|

Blason | D'argent à trois fasces de sable. |

|---|---|---|

| Détails | Inspiré des armes de la famille de Banyuls de Montferré, barons de Nyer du XIVe siècle à la Révolution qui sont "Fascé de sable et d'argent de six pièces". |

Culture populaire

- Les Nyerros (appelés aussi Niarros en français) sont cités dans L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, Deuxième partie, chapitre LX de Miguel de Cervantes Saavedra, lors de la rencontre de Don Quichotte et Sancho avec une bande de Nyerros à la tête desquels se trouvait Roque Guinart.

- Les Nyerros avaient pour emblème un porcelet (nyerro en catalan)

Voir aussi

Bibliographie

- L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès, Paris, Gallimard, Folio Classique n°1901, 2006, traduction de François de Rosset, revue par Jean Cassou, p. 497, édition princeps aux éditions Gallimard, 1949.

- Histoire de la maison des chevaliers de Banyuls, barons de Nyer, marquis de Montferré, seigneurs de La Rocha, Porcinyans, Fornols, Puig, Réal, Odeillo, Leca, Millepetit 1132-1922, par M. l'abbé Jean Capeille, curé à Banyuls-dels-Aspres

- Claude Roux, Didier Masson, Olivier Bricaud, Clother Coste et Serge Poumarat, « Flore et végétation des lichens et champignons lichénicoles de quatre réserves naturelles des Pyrénées–Orientales (France) », Bull. Soc. linn. Provence, no spécial 14,

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[26].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Tours défensives dont on voit encore des vestiges, dans la commune d'Olette.

- On distingue bandolero, membre d'une faction nobiliaire, de salteador, modèle du bandit de grand chemin.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Nyer » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Nyer » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Nyer » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « Fichier RFDM2010COM : Revenus fiscaux localisés des ménages - Année 2010 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Nyer et Perpignan », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Nyer et Prades », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Nyer », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 194-195.

- Carte IGN sous Géoportail

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Plan séisme » (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Olette - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Nyer et Olette », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Olette - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Nyer et Perpignan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes - le territoire. », sur https://www.parc-pyrenees-catalanes.fr (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « réserve naturelle du Scamandre. », sur https://www.reserves-naturelles.org (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Nyer », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101475 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101472 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9102010 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112029 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Nyer », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « mine d'Olette » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « rivière de Mantet, de Nyer à la Têt » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de la Carança » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de Mantet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « chaine du Puigmal et vallées Adjacentes » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif du Canigou » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée du Conflent » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « versant sud du massif du Madres » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), chapitre 1 - Liste des risques par commune.

- « Les risques près de chez moi - commune de Nyer », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque rupture de barrage.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque minier.

- « cartographie des risques d'inondations du tri de perpignan/saint-cyprien », (consulté le )

- (ca)(fr)Institut d’Estudis Catalans, Université de Perpignan, Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord, Barcelone, (lire en ligne).

- Jean Sagnes (dir.), Le pays catalan, t. 2, Pau, Société nouvelle d'éditions régionales, , 579-1133 p. (ISBN 2904610014).

- (ca) Nyerro Wiki catalan et cet autre site

- Banditisme et course dans le Lexique de l'Espagne moderne de Michel Boeglin et Vincent Parello

- Nyerros de la Plana

- Jean-Pierre Pélissier, Paroisses et communes de France : dictionnaire d'histoire administrative et démographique, vol. 66 : Pyrénées-Orientales, Paris, CNRS, , 378 p. (ISBN 2-222-03821-9).

- Liste des maires depuis 1899 sur MairesGenWeb

- Préfecture des Pyrénées-Orientales, Liste des maires élus en 2008, consultée le 22 juillet 2010.

- [PDF] « Liste des maires du département des Pyrénées-Orientales à la suite des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 », sur http://la-clau.net.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Michel de La Torre, Pyrénées-Orientales : Le guide complet de ses 224 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », (ISBN 2-7399-5066-7).

- « Eglise Saint-Jacques », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Notice no PA00104054, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00104053, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancienne église Saint-Just et Saint-Pasteur d'En », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )