Jean-Marie Calès

Jean-Marie Calès, né le à Cessales et mort le à Liège, est un médecin et homme politique français, dont l'activité s'exerça principalement pendant la période de la Révolution française.

| Jean-Marie Calès | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Député à la Convention Nationale | |

| – (3 ans, 1 mois et 20 jours) |

|

| Député au Conseil des Cinq-Cents | |

| – (2 ans, 7 mois et 4 jours) |

|

| Membre du Comité de Sûreté Générale | |

| – (7 mois et 21 jours) |

|

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Cessales (Haute-Garonne) |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Liège |

| Nationalité | |

| Parti politique | Montagne |

| Profession | Médecin |

| députés de la Haute-Garonne | |

Biographie

Jean-Marie Calès fut député de la Haute-Garonne à la Convention Nationale de 1792 à 1795 et au Conseil des Cinq-Cents de 1795 à 1798, ainsi que membre du Comité de sûreté générale en 1795[1]. Il fut également désigné Représentant en mission entre 1793 et 1795 par la Convention et envoyé dans les Ardennes, dans la Côte D’Or et dans le Doubs. Il se retira de la vie politique en 1798, avant d’être banni du territoire français comme régicide sous la Restauration en 1816.

Bien qu'ayant voté la mort du roi Louis XVI, le représentant montagnard Calès fut cependant un révolutionnaire modéré. Nourri des idées rénovatrices caractérisant la période pré-révolutionnaire des lumières, il n’appuya aucune des mesures radicales du régime de la Terreur et se prononça même contre Robespierre lors des événements du 9 thermidor. Son activité parlementaire se caractérisa particulièrement par sa vision réformatrice de la société et des institutions, et se manifesta notamment dans ses propositions novatrices sur les futures constitutions (Constitution de l'an I et Constitution de l'an III), sur l'instruction publique et sur la place des femmes dans la nouvelle société. Comme Représentant en mission, il assura également avec beaucoup d’efficacité un travail administratif d'organisation, de logistique, de maintien de l'ordre et de développement industriel dans les régions. Jusqu’à ses dernières heures[2], il ne trahit jamais ses idéaux républicains et humanistes et conserva avec constance une hostilité marquée à l’égard de la noblesse méprisante et du clergé obscurantiste, ainsi qu'une compréhension fine des difficultés du peuple[3]. Son héritage républicain se conservera tout au long du XIXe siècle dans la Haute-Garonne à travers l'œuvre politique de son neveu Godefroy Calès, puis de son petit-neveu Jean-Jules-Godefroy Calès, tous deux députés Républicains aux Assemblées Nationales de 1848 et de 1885[4].

Calès se marie, en , à Marie-Sylphide Anne Poupardin[5] (veuve du négociant Gabriel-Étienne Poupardin du Rivage d'Orléans), née Chardron[6] à Sedan en 1768 et décédée en 1828 à Liège, en exil aux côtés de son époux Calès, avec lequel elle n'eut point d'enfant.

Calès décéde également à Liège en exil, six ans plus tard, le , à l'âge de 76 ans.

Jeunesse

Jean-Marie Calès, fils de « Jean Calès, échevin de Caraman et de Demoiselle Jeanne Rochas », naît le à Cessales, un petit village de la région du Lauragais près de Toulouse. Jean-Marie est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants[7], comprenant deux sœurs et huit frères, dont le second, Jean Calès (1764-1840) est inspecteur général des hôpitaux militaires, le quatrième, Jean-Chrysostôme Calès (1769-1853) est colonel de la Grande-Armée et baron d'Empire (ainsi qu'un élu de l'éphémère Chambre des représentants mise en place lors des Cent-Jours par Napoléon Ier en 1815), et le cinquième, Jean Joseph Etienne Victorin Calès (1772-1853) est officier militaire. Leurs parents sont des propriétaires terriens du Lauragais, issus tous deux de vieilles familles protestantes enracinées dans la région et converties au catholicisme après la révocation de l'Edit de Nantes par le roi Louis XIV en 1685[8].

Au décès de son père en 1785, Jean-Marie, âgé de 28 ans, s'inscrit à la faculté de médecine de l’université de Toulouse. Sorti docteur, il s'installe et pratique la médecine dans la ville de Revel (Haute-Garonne). Il devient rapidement correspondant de l’académie d’Arras et rédige un Art de guérir[9]. Il devient à cette époque un fervent partisan de la révolution et est chargé de remplir certaines fonctions administratives, notamment celle de Procureur-syndic du district de Revel, avant d’être élu le , administrateur du département de la Haute-Garonne[10]. Mais il refuse ce dernier poste et les électeurs choisissent à sa place son frère cadet Jean Calès (1764-1840). Jean-Marie est également membre de la « Société des Amis de la Constitution » (ou Club des jacobins) de Revel entre 1791 et 1792[11].

Installation de la République

Jean-Marie Calès se présente aux élections législatives du 6 septembre 1792 et est élu député[12] à la Convention Nationale par le département de la Haute-Garonne. A 34 ans, il est le plus jeune des douze députés du département élus[13]. Ces élections législatives, première expérience du suffrage universel dans l'histoire de France, sont tenues dans un contexte national extrêmement tendu, moins d'un mois seulement après la journée insurrectionnelle du 10 août 1792 (prise du palais royal des Tuileries par la Commune insurrectionnelle de Paris ou « Seconde Révolution ») et sous la menace imminente des troupes autrichiennes et prussiennes menées par le duc de Brunswick, qui marchent sur Paris pour libérer le roi Louis XVI, arrêté et suspendu lors des journées du 10 août, et pour restaurer la monarchie absolue.

Lors de sa première séance, tenue dans la Salle du Manège le (le lendemain de la victoire des troupes françaises à la bataille de Valmy), la Convention nationale proclame l'abolition de la royauté. Le lendemain, le , elle proclame par décret la Première République française. Les actes publics sont désormais datés à partir de l'« An I » de la République.

Favorable à la république, Calès se range dans le groupe des députés de la « Montagne » (appelée ainsi parce qu'ils siègent sur les plus hauts bancs de l'assemblée), considéré comme le plus radical de l'assemblée et dominé par des personnalités telles que Georges Danton, Jean-Paul Marat et Maximilien de Robespierre. Ce groupe s'oppose notamment au groupe des députés Girondins.

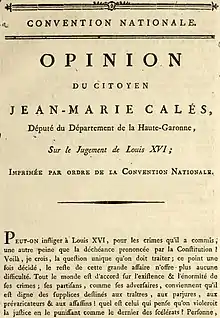

Procès du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette

Lorsque la Convention organise le procès de Louis XVI, qui se tient entre les 10 et , Calès fait publier son Opinion sur le jugement du roi[14], puis vote le « pour »[15] la mort du roi, « sans ratification par le peuple » et « sans sursis »[15]. Il déclare notamment devant l'assemblée : « Je vote pour la mort, et tout mon regret est de n'avoir pas à prononcer sur tous les tyrans »[16]. Ce vote de Calès est relaté plus tard dans Quatrevingt-treize, le dernier roman de Victor Hugo[17] :

« On se montrait l’angle où siégeaient, se touchant le coude, les sept représentants de la Haute-Garonne qui, appelés les premiers à prononcer leur verdict sur Louis XVI, avaient ainsi répondu l’un après l’autre : Mailhe : la mort. - Delmas : la mort. - Projean : la mort. - Calès : la mort. - Ayral : la mort. - Julien : la mort. - Desaby : la mort. »

— Victor Hugo, Quatrevingt-treize (1874)

Le roi est condamné à mort par une majorité extrêmement étroite, de 365 voix contre 356, puis après recomptage des voix le lendemain, de 361 contre 360. Il est guillotiné le , place de la Révolution.

Six mois plus tard, le , Calès, alors représentant en mission auprès des armées des Ardennes, envoie depuis le camp d'Ivoy une lettre à la Convention afin d'adhérer au décret qui ordonnait le renvoi de la reine Marie-Antoinette devant le tribunal révolutionnaire. Il s'exprime en ces termes[18] :

« Citoyens mes collègues, vous avez décrété que Marie-Antoinette serait renvoyée au tribunal révolutionnaire et j'avais le malheur d'être absent lorsque vous avez rendu ce décret. Je vous prie de recevoir mon adhésion comme une preuve de mon horreur pour les tyrans et de mon mépris pour les menaces de ceux qui défendent leur cause. »

Le , la Convention vote ce décret ; le 14, les audiences du tribunal révolutionnaire menées par l’accusateur public Fouquier-Tinville débutent : la condamnation à mort pour haute trahison est prononcée le . Quelques heures plus tard seulement, Marie-Antoinette est guillotinée comme son époux, place de la Révolution.

Après la mort du Roi, l'Assemblée nationale quitte la salle du Manège et déménage le dans l'ancien Palais Royal des Tuileries voisin. Elle s'installe dans la salle des Machines, plus grande, plus confortable et plus adéquate aux sessions parlementaires, dans laquelle elle réalise l'essentiel de ses travaux (jusqu'à son transfert final et définitif dans l'actuel Palais Bourbon le ).

Projet de Constitution

Calès fait partie de la cinquantaine de conventionnels qui font imprimer la même année des projets de constitution, concurremment avec celui proposé par Condorcet les 15 et (Projet de constitution girondine)[19]. Il fait imprimer deux brochures libérales intitulées : Notes sur le plan de constitution[20], et Suite des Notes[21]. Bien que montagnard, Calès y critique le plan de constitution proposé par le Comité de Salut Public qui consacrait le démocratisme d'inspiration Rousseauiste de la souveraineté populaire (démocratie directe), au détriment du principe de souveraineté nationale (démocratie représentative) inspiré par Montesquieu puis par Sieyès en 1789[22]. Ainsi, ce projet émis par le comité, très démocratique et décentralisé, prévoyait que le peuple français serait distribué pour l'exercice de sa souveraineté en assemblées primaires de canton. Le représentant Calès rappelle que « le peuple pris en masse, ne peut, dans un grand état, exercer par lui-même son droit de législation, ni manier le timon du gouvernement au risque que la France entière verrait ses ateliers, son agriculture & son commerce abandonnés, et le peuple serait sans cesse réunit en assemblées délibérantes[21]. » Aussi, il se prononce pour l'organisation d'une « république représentative » et non « absolue ».

De même, contre les excès de l’égalitarisme, il y propose une république méritante en offrant d'établir quatre « degrés d'honneur » dans l'État : pour l'agriculteur, le guerrier, le savant et l'artisan (« j’aurais voulu que ces degrés d’honneur fussent personnels, & que la qualité de citoyen français en fît la base & le mérite[21] »). Il s'oppose également à faire du droit à l'insurrection une loi de la République (« Il est dans la nature, & vous n’avez nul besoin de l'ériger fastidieusement & inutilement en loi[21] »). Enfin, le libéral et tolérant citoyen Calès y critique certaines propositions dirigistes et uniformisatrices du comité qui étaient destinées à renforcer l'unité du corps social et de la nation[21] :

« En effet, l’intérêt particulier, l’amour propre, les penchants des sexes l’un vers l’autre, les sentiments religieux, qu’on pourra changer, modifier, mais non détruire, ces mobiles du cœur humain, ont été comptés pour rien dans les calculs du Comité. »

La Convention promulgue solennellement la Constitution de l'an I le (constitution du 6 messidor an I, dite « convention montagnarde »). Elle est ratifiée par référendum le , mais ne sera jamais appliquée : en effet, deux mois plus tard seulement, le , la Convention décrète que son application est suspendue et que « le gouvernement sera révolutionnaire jusqu'à la paix ». La Convention adoptera par la suite la Constitution de l'an III (, ayant pour préambule la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen), qui sera approuvée par plébiscite le , qui établira le suffrage censitaire, et qui allait fonder les bases du nouveau régime: le Directoire.

Projet sur l'Instruction Publique

Dans le cadre de la grande idée révolutionnaire de la régénération de l’homme - et de la femme en particulier - Calès fait publier un projet sur l’instruction publique[23], considéré comme très progressiste pour l’époque[24], car il concerne les femmes[23] :

« Vous conviendrez, citoyens, que tous les projets qu'on vous a présentés jusqu'ici n'ont de rapport qu'à une partie de l'humanité, & qu'il semble que la classe la plus intéressante de la société n'ait pas encore mérité de fixer l'attention du législateur. Oui, toujours occupés des hommes, je n'entends jamais parler des femmes. »

Ces débats sur l’école publique sont à l’époque l’occasion pour les conventionnels de définir les normes de la féminité nouvelle[24]. Influencé par les idées de Condorcet, Calès y développe ses propositions novatrices sur l’établissement de maisons publiques d’éducation « différant des anciens couvents[23] » dans lesquelles aucune religion ne sera enseignée, et réservées aux jeunes filles de huit à douze ou quinze ans, « confiées à des citoyennes connues par leurs vertus, leurs talents et leur amour pour les lois de l’état[23] ». Elles y recevront une éducation « fondée sur les lois éternelles de la raison et la vérité[23] », elles y apprendront à lire, à écrire, à parler le français, à compter et à tenir un ménage. Non gratuite encore, cette éducation sera néanmoins modérée et financée sur base de revenus, incluant un maximum au-delà duquel l’État prendra en charge les dépenses supplémentaires.

De même, en , afin de remédier à l’illettrisme au sein de l’armée, Calès propose que l'avancement en grade ne soit plus simplement déterminé par l’ancienneté de service, mais conditionné à la maîtrise de la lecture et de l’écriture. « Il est urgent de remédier à cet abus en exigeant que l'individu ait les qualités requises[25] ». Un décret du 27 pluviôse an II (), établira plus tard qu'aucun citoyen ne pourra être promu, depuis le grade de caporal jusqu'à celui de général en chef, s'il ne sait lire et écrire.

Au sein de la Convention, Calès participe à la fondation de nombreuses institutions aujourd'hui célèbres : le Muséum d’histoire naturelle (), l’École polytechnique (), le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) (), l’École normale supérieure (ENS) (), le système métrique, le Conservatoire de musique (CNSM), le Conservateur des hypothèques et l’École spéciale des Langues orientales (INALCO) (). Est voté également par la Convention le décret du , qui affirme, conjointement au « droit au travail », le « droit à l'assistance » pour tout homme hors d'état de travailler (les secours publics sont une « dette sacrée », Constitution de 1793). La loi du 22 floréal an II () organise l'assistance publique dans les campagnes.

Représentant en mission

Le , Calès est désigné Représentant en mission, c'est-à-dire envoyé extraordinaire de l'Assemblée pour veiller au maintien de l'ordre et à l'application des lois dans les départements et dans les armées. Il est envoyé en mission à diverses reprises entre 1793 et 1795[26], et notamment dans les Ardennes et la Marne le pour assurer l'approvisionnement des troupes. Pendant sa mission, il prononce le au Champ de Mars de Sedan un retentissant Discours[27] qu'il fit imprimer dans cette ville. Ce discours commence en ces termes exaltés :

« Quel spectacle pour l'univers ! Quel jour pour l'homme digne d’être libre ! Quel moment pour un cœur qui a longtemps gémi sous les chaînes d'un indigne esclavage, en soupirant pour les douceurs de la liberté. »

Il rencontre alors dans cette ville sa future épouse Mme Marie-Sylphide Anne Poupardin (1768-1828)[5], veuve du négociant Gabriel-Étienne Poupardin du Rivage d'Orléans. Elle appartient à une famille d’industriels d’origine protestante, possède une manufacture à Sedan, ce qui lui confère une certaine aisance et a déjà deux enfants de son premier mariage. Ils se marient en .

Cependant, après quatre mois de mission, le , son collègue Jean-Baptiste Perrin des Vosges et lui-même sont rappelés à Paris étant considérés comme « trop modérés ». En réalité, ce rappel fait suite à des dénonciations calomnieuses émises par des membres de la Société Populaire de Sedan, ainsi que par le maire de la ville, Jean-Baptiste Vassant, qui les accusent d'avoir trop fréquenté la haute société de Sedan (avec comme preuve à l'appui, la nouvelle épouse fortunée de Calès)[28]. Cependant, les deux représentants sont défendus par les députés des Ardennes et par le conseil général de la commune de Charleville qui demandent à la Convention (dans une adresse élogieuse lue lors de la séance du ) que « les infâmes calomniateurs de ces députés soient livrés au tribunal révolutionnaire[29] ». Les accusations ne sont ainsi pas suivies d’effet. Calès et Perrin publient un Rapport[30] de cette mission, fait à la Convention, qui est également imprimé.

Convention Thermidorienne

De retour à l'Assemblée, Calès n'appuie aucune des propositions sanguinaires de la Convention au cours du régime de la terreur et garde le silence jusqu'aux événements du 9 thermidor an II () qui aboutissent à la chute de Robespierre et du régime, ouvrant ainsi la période dite de la Convention thermidorienne. Le 23 thermidor suivant (), Calès est nommé membre d'une commission de douze représentants chargée de lever les scellés apposés sur les papiers de Robespierre, Couthon, Saint-Just, Lebas et autres complices de la conspiration, de les examiner, et d'en faire un rapport a la Convention Nationale [31] - [32]. Calès fait ainsi publier le , une Liste des noms et domiciles des individus convaincus ou prévenus d'avoir pris part à la conjuration de l'infâme Robespierre[33] qui réunit 191 personnes de l'entourage de Robespierre et qui sont toutes poursuivies. S'étant ainsi nettement prononcé contre « l'Incorruptible » et contre la Terreur, il reçoit du parti victorieux une nouvelle mission dans la Côte D’Or le .

Il développe dans cette mission beaucoup de « prudence et de fermeté[34] ». Il parvient, non sans peine, à mettre un terme aux excès révolutionnaires commis par les « terroristes » (partisans du régime de la terreur) et fait fermer le club de Dijon qui avait réclamé à la Convention le 7 fructidor () le retour des mesures rigoureuses, comme jadis sous la Terreur. Calès déclare[34] : « La Terreur n'est plus à l'ordre du jour ! » et fait libérer des geôles quelque 300 incarcérés et l'épuration s’opère en sens inverse[34]. Toutes les sociétés populaires locales sont interdites et dissoutes[35]. Inversement, il tente d'empêcher un retour en force des royalistes qui profitaient du libéralisme de la réaction thermidorienne : il menace notamment par arrêté[36], les prêtres réfractaires (hors les prêtres mariés, sexagénaires ou infirmes) de leur faire casser les cloches, de leur briser les croix et leurs piédestaux, et de leur interdire la célébration du culte[37]. La Convention nationale, après avoir entendu les rapports élogieux du Comité de Salut Public (fait par Boissy d'Anglas) et du Comité de sûreté générale qui approuvent la conduite « ferme et énergique » de Calès dans la Côte D’Or[38] - [39], décrète le 5 nivôse an III () qu'il se rendra sur-le-champ à Besançon, dans le département du Doubs.

Calès arrive dès le début de l’année 1795 dans le Doubs afin d'y développer l'industrie locale. Il y est autorisé à prendre toutes les mesures propres à favoriser les progrès de la célèbre fabrique d'horlogerie franc-comtoise de Besançon et à la délivrer des entraves qui s'opposent à son succès[40] - [41]. Il est pareillement chargé d'entretenir en activité dans les départements du Doubs et autres environnants, les forges et fourneaux qui alimentent les fonderies de canons, de fer et manufactures d'armes[42]. Le 25 nivôse an III (), Calès publie un arrêté[43], affiché dans toutes les communes du département, qui encourage les horlogers suisses à s’installer à Besançon. Cet arrêté proroge le décret du 21 brumaire an II () qui accordait le droit de citoyenneté, une dispense de service militaire ou des facilités de logement aux immigrés suisses venus fonder le pôle industriel horloger de la capitale franc-comtoise et la Manufacture Française d'Horlogerie de Besançon (fondée par décret, le ). Ainsi, grâce à ces encouragements significatifs du représentant Calès et des pouvoirs publics français, de seulement 80 horlogers suisses arrivés à Besançon en 1793, leur nombre atteindra les 1500 à la fin de l'Empire, Besançon devenant à la fin du XIXe siècle, et encore de nos jours, la Capitale française de l'horlogerie.

Au Comité de sûreté générale

.jpg.webp)

De retour à Paris, Le 15 ventôse an III (), Calès est élu membre du Comité de sûreté générale. Il y est réélu une seconde fois le . Lors de la séance historique de la Convention Nationale du qui se tient au lendemain de l'insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV (), Calès vient y annoncer sous les applaudissements de ses collègues les députés qu'il venait, « à la tête de la force armée », de faire évacuer et de fermer la salle[44] où les électeurs de la section du Théâtre-Français (située entre l’École de médecine et le théâtre de l'Odéon[45] et dont les membres illustres furent Danton, Desmoulins et Marat) se réunissaient pour protester contre les décrets de la Convention et pour organiser les émeutes débutées la veille[46]. Ce coup de force mené contre la Convention et la jeune République est par ailleurs réprimé dans le sang par le commandant des troupes de Paris Paul Barras et le tout jeune général Napoléon Bonaparte.

Calès demeure au Comité jusqu'au Directoire, lorsqu'il est remplacé par le Ministère de la Police générale (loi du ).

Sous le Directoire

Calès est élu[47] député au Conseil des Cinq-cents lors des élections législatives du 23 vendémiaire an IV (), selon une procédure permettant que les 2/3 des sièges reviennent à d'anciens conventionnels (en vertu du décret des deux tiers, pris peu de temps auparavant, pour éviter un retour en force des royalistes). Ces principes furent précédemment établis par la Constitution de l'an III, qui avait été adoptée par la Convention le , inaugurant ainsi le nouveau régime du Directoire. La Convention tient sa dernière séance le 4 brumaire an IV () et se sépare aux cris prolongés de « Vive la République ! », après avoir décrété une amnistie pour les délits révolutionnaires et prononcé l'abolition de la peine de mort « à dater du jour où la paix générale sera conclue[48] ».

Le mandat de Calès est renouvelé le 20 nivôse an V (). Il prend part, dans un Paris occupé militairement, au Coup d'État du 18 fructidor an V () mené contre les royalistes devenus majoritaires au Conseil des Cinq-Cents et au Conseil des Anciens et concourt de tout son pouvoir au succès de cette journée. Le jour même, les Assemblées déménagent à l'Odéon (Conseil des Cinq-Cents) et à l'École de médecine (Conseil des Anciens)[49].

Il fait, par ailleurs, plusieurs rapports au Conseil (qui sont adoptés) sur le costume des représentants, sur celui des secrétaires, des messagers d'État et des huissiers du Corps législatif[50], sur la création d'écoles de santé à Paris, Angers, Bruxelles et Montpellier[51] (12 brumaire an VI - ), sur l'enseignement médical[52] (29 germinal an VII - ), et sur l'organisation de l'École polytechnique[53] (rapport dans lequel il demande, entre autres, qu'on n'y admît que « des jeunes gens connus par leur civisme »).

Calès est enfin choisi et nommé par ses pairs questeur de l'assemblée. La première grande œuvre réalisée sous sa responsabilité est la construction du premier hémicycle du Palais Bourbon, aujourd'hui disparu. Les noms de « Talot, Jacomin, Martinel, Laa et Calès[54] » sont gravés sur une plaque de cuivre placée sous le marbre de la « tribune de l'orateur » à l'occasion de l'installation du Conseil des Cinq-Cents dans son nouveau palais le . Cette tribune, dont le bas-relief sculpté par François-Frédéric Lemot représente l'Histoire faisant face à la Renommée, existe toujours et est encore utilisée de nos jours.

Sous l'Empire et sous la Restauration

Calès prend sa retraite de parlementaire à la fin de son mandat le , à l'issue du troisième renouvellement annuel du tiers des Conseils. Il se retire dans sa propriété, le château des Bordes, qu'il avait acheté comme bien national en 1796. Cette ferme d’une centaine d’hectares, dont les descendants du seigneur de Bonnelles étaient les propriétaires sous l’Ancien Régime, se trouve dans la commune de La Celle-les-Bordes, près de Rambouillet et non loin de Paris. Calès reprend l'exercice de la médecine et devient maire du hameau des Bordes. Il se met également à élever des mérinos de pure-race[55], une espèce de moutons rare à l'époque. Il vit une retraite calme aux Bordes tout au long des dernières heures du Directoire et durant tout le Consulat et l'Empire, soit pendant 18 ans.

Cependant, à la chute de Napoléon, sous la restauration, Calès est condamné à l'exil comme régicide et banni du territoire national par la loi d'amnisitie du 12 janvier 1816 proclamée par Louis XVIII. Il doit quitter précipitamment la France avec un passeport pour l’Allemagne délivré par le ministre de la Police. Son épouse et lui n'emportent que peu d'effets personnels, dont un seul livre : les œuvres d'Hippocrate (édition ancienne Van der Linden, Leyde, 1665), dont Calès fait cadeau au docteur qui le soigne dans sa dernière maladie[56].

Après avoir habité Munich (Allemagne) et Bâle (Suisse), il se réfugie à Liège (Belgique) avec son épouse et plusieurs autres conventionnels régicides, dont l'ancien président de la Convention et député de la Marne Thuriot de la Rozière, et les députés d'Ille-et-Vilaine Duval, du Lot-et-Garonne Paganel, de la Haute-Garonne Mailhe, d'Indre-et-Loire Ysabeau et de l'Oise Matthieu-Miranpal. Il est aidé pour son installation dans la ville belge par un certain commissaire de police Wassin, qui le prend au début pour son jeune frère (le colonel de la Grande Armée Jean-Chrysostôme Calès) avec lequel il avait servi[57]. Pour survivre, il y exerce la médecine ainsi que d'autres activités comme des travaux sur l’économie de l'agriculture[58] - [59], comme il le mentionne lui-même dans une lettre révélatrice adressée à l'un de ses neveux Godefroy Calès (et à son petit-neveu de cinq ans, Jean Jules Godefroy Calès, tous deux futurs députés républicains en 1848 et en 1885), qui donne d’intéressants renseignements sur la vie qu’il mène dans la ville belge. Il y démontre également que, jusqu'au crépuscule de sa vie, il conserve une exécration constante et durable de la noblesse[57] :

« Ces nobles n’ont aucune noblesse et que tant que cette caste existera elle fera le malheur de la France. Je ne désire pas qu’on l’anéantisse, mais je voudrais qu’on la mit dans l’impuissance de nuire. »

Peu de temps après son arrivée à Liège, les Bourbons, sur les instances d’un ami de Calès auquel il avait sauvé la vie durant la terreur, consentent à le laisser rentrer en France. Mais il refuse, alléguant qu’exilé par une loi, il ne pouvait y rentrer que par une loi[59]. Après la révolution de 1830, il ne désire pas profiter de l'abrogation de la loi d'amnistie promulguée par la monarchie de Juillet et ne rentre ainsi pas en France.

Calès décède six ans après sa femme à Liège le , à l'âge de 76 ans et après 18 ans d'exil.

Généalogie

Jean-Marie Calès est :

- le frère aîné de Jean-Chrysostôme Calès (1769-1853), colonel de la Grande-Armée et baron d'Empire (et qui fut aussi un élu de l'éphémère Chambre des représentants mise en place lors des Cent-Jours par Napoléon Ier en 1815).

- l'oncle de Godefroy Calès (1799-1868), député à l'Assemblée nationale constituante (Deuxième République) (1848-1849).

- le grand-oncle de Jean Jules Godefroy Calès (1828-1889), député à la Chambre des députés (Troisième République) (1885-1889).

Bibliographie

- Roger Caratini, Dictionnaire des personnages de la Révolution, Ed. Le pré aux Clercs, 1988, 580 p. (ISBN 2-7144-2232-2)

- « Jean-Marie Calès », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition]

- « Jean-Marie Calès » dans Joseph François Michaud et Louis Gabriel Michaud, « Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes » (Volume 59, pp. 556-557), Michaud frères, 1835.

- « Jean-Marie Calès » dans « La grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts » (Tome 8, p. 911), par une société de savants et de gens de lettres ; sous la dir. de MM. Marcellin Berthelot...Ferdinand-Camille Dreyfus et al. Éditeur : H. Lamirault (Paris) puis Société anonyme de "La Grande encyclopédie" (Paris) (1885-1902) Contributeur : Dreyfus, Camille (1851-1905), Bibliothèque nationale de France Disponible sur le site de Gallica.fr

- « Jean-Marie Calès » dans la « Galerie historique des contemporains, ou Nouvelle biographie », Volume 3, par Pierre Louis Pascal Jullian, Gerrit Van Lennep, Philippe Lesbroussart., éditions Aug. Wahlen & C° (1818).

- « Jean-Marie Calès », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale

- « Le Conventionnel Jean-Marie Calès (1757- 1834): du Lauragais à Liège. » par Pierre Arches, Actes des 115e et 116e Congrès nationaux des Soc. savantes, Avignon, 1990 et Chambéry, 1991, Section d'H. moderne et cont., T. II, (1992), pp. 225-232.

- « Recueil des Actes du Comité de Salut Public avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du conseil exécutif provisoire » publié par François-Alphonse Aulard (Éditeur scientifique), Chapitre "Représentants en mission", Tome 19ème, Imprimerie Nationale, Paris, 1909. Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-L45-30 (DDD,19), Disponible sur le site de Gallica.fr

Liens externes

- « Opinion du citoyen Jean-Marie Calès, député du département de la Haute-Garonne, sur le jugement de Louis XVI. Imprimée par ordre de la Convention Nationale » (1792). Droits: Domaine public. [lire en ligne]

- « Discours du citoyen Calès, représentant du peuple à Varmée des Ardennes, prononcé au Champ- de-Mars de Sedan, le » (1793). Droits: Domaine public. [lire en ligne]

- « Rapport fait par les citoyens Calès et Perrin, représentans envoyés, par la Convention nationale, près l'armée des Ardennes. Imprimé par ordre de la Convention Nationale » (1793). Droits: Domaine public. [lire en ligne]

- « Notes de Jean-Marie Calès, député de la Haute-Garonne, sur le plan de constitution présenté par le Comité. Imprimées par ordre de la Convention Nationale » (1793). Droits: Domaine public. [lire en ligne]

- « Suite des Notes de Jean-Marie Calès, député de la Haute-Garonne, sur le plan de constitution présenté par le Comité. Imprimées par ordre de la Convention Nationale » (1793). Droits: Domaine public. [lire en ligne]

- « De l'éducation nationale, par Jean-Marie Calès, deputé de Haute-Garonne. Imprimé par la Convention Nationale » (1794). Droits: Domaine public. [lire en ligne]

Références

- « Jean-Marie Calès », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale.

- Voir plus loin sa lettre à son neveu envoyée en 1733 depuis l'exil à Liège, un an seulement avant sa mort.

- « Le Conventionnel Jean-Marie Calès (1757- 1834): du Lauragais à Liège. » par Pierre Arches, Actes des 115e et 116e Congrès nationaux des Soc. savantes, Avignon, 1990 et Chambéry, 1991, Section d'H. moderne et cont., T. II, (1992), pp. 225-232.

- Madame Edgar Quinet écrira par la suite : « C'est une famille adorée dans le pays, respectée des adversaires : depuis 89, chefs de la démocratie du Lauragais de père en fils. Depuis le conventionnel (Jean-Marie Calès), jusqu'au représentant de la Constituante (Godefroy Calès), tous républicains, hommes de cœur. Jules Calès, notre ami, est bien le digne fils d'un digne père ». Hermione Quinet (préf. Edgar Quinet), dans « Sentiers de France », (1875), Paris, E. Dentu, IV, p. 278.(OCLC 43636922, Lire en ligne

- Une reproduction du portrait de Madame Calès au milieu de ses plantes, d'un livre de botanique de Carl von Linné et d'une représentation de Jean-Marie Calès, Toile - 1,92 m sur 1,30 m), peut être observée à la page 44 du « Le Musée d'Orléans » (1922), Vitry, Paul, 1872-1941, Musée des beaux-arts d'Orléans, Lire en ligne.

- Archives Départementales des Ardennes, Sedan, Collection communale (GG173) - Table annuelle des baptêmes (1762-1793) - Année 1769 (page 21). Lien internet: https://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/fonds_seriel_resu_rech.php?ref_fonds=4

- La fratrie Calès était composée de: 1) Jean-Marie (16/10/1757-Cessales, † 13/04/1834-Liège), médecin et député. Sans descendance. 2) Jean (08/11/1764-Caraman, † 11/10/1840-Mazamet), médecin et inspecteur général des hôpitaux militaires, marié à Marianne Louise Victorine Fournier († 09/02/1744-Villefranche). Père de Godefroy Calès (1799-1868) et de Louis Denis Godefroy Calès (1800-?) 3) Jean-Louis, dit Figeac (19/12/1766, † 14/01/1850-Cessales), médecin, marié (en 1839, à 73 ans) à Paule Bonnet (née le 16/05/1783-Renneville). Sans descendance. 4) Jean-Chrysostôme (27/01/1769-Caraman, † 21/08/1853-Cessales), colonel et baron d’Empire. Sans descendance. 5) Jean Joseph Etienne Victorin (26/04/1772, † 16/06/1853-Cessales), officier militaire. Sans descendance. 6) Jean Joseph 7) Etienne, dit Petit (21/08/1773, † 22/01/1855-Cessales), célibataire sans profession. Sans descendance. 8) Jean 9) Marie Etiennette (?-Caraman, † 08/01/1849-Villefranche), mariée à Jean-Paul Pujol, notaire à Villefranche († 01/02/1840-Villefranche). Mère de Constantin Pujol († 1861) et de Marie Justine Pujol (1796-1894). 10) Marie Justine (?-Toulouse, † 05/09/1873-Villefranche), mariée à Constantin Pujol († 10/06/1844-Villefranche). Sans descendance.

- Le Conventionnel Jean-Marie Calés (1757- 1834): du Lauragais à Liège, par Pierre Arches, Actes des 115e et 116e Congrès nationaux des Soc. savantes, Avignon, 1990 et Chambéry, 1991, Section d'H. moderne et cont., T. II, (1992), pp. 225-232.

- Archives départementales de la Haute-Garonne, L 4157, séance du 27 octobre 1791. in Pierre Arches (1992), op. cit.

- Archives départementales de la Haute-Garonne, L 4157 et 1 L 551, p. 15. in Pierre Arches (1992), op. cit.

- Archives départementales de la Haute-Garonne, 2 E 686. in Pierre Arches (1992), op. cit.

- élu avec 348 voix sur 690 votants

- Les résultats de cette élection dans La Révolution française dans le Midi toulousain, J. Godechot, Toulouse, 1986, p. 160-163 ; in Pierre Arches (1992), Op. cit.

- Opinion du citoyen Jean-Marie Calès, député du département de la Haute-Garonne, sur le jugement de Louis XVI. Imprimée par ordre de la Convention Nationale, 1792.

- Détails du vote du citoyen Jean-Marie Calès consultable sur la page Wikipédia: Votes sur la mort de Louis XVI. 1° "OUI" à « Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentats contre la sûreté générale de l'État, oui ou non ? » 2° "NON" à « Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple, oui ou non ? » 3° "LA MORT" à « Quelle peine sera infligée à Louis ? » 4° "NON" à « Y aura-t-il un sursis à l'exécution du jugement de Louis Capet ? »

- au 3e appel nominal, à la question: « Quelle peine sera infligée à Louis ? »

- Quatrevingt-treize, IIème Partie: à Paris, Livre 3ème: la Convention, Chapitre VII, Victor Hugo (1874), Editions Michel Lévy frères. Disponible sur Wikisource: https://fr.m.wikisource.org/wiki/Quatrevingt-treize/II,_3

- J.-M. Calès, à la Convention, Du camp d'Ivoy, 5 août 1793, l'an II de la République. « Citoyens mes collègues, vous avez décrété que Marie-Antoinette serait renvoyée au tribunal révolutionnaire et j'avais le malheur d'être absent lorsque vous avez rendu ce décret. Je vous prie de recevoir mon adhésion comme une preuve de mon horreur pour les tyrans et de mon mépris pour les menaces de ceux qui défendent leur cause. Signé : Calès, Représentant du peuple à l'armée des Ardennes. P.-S. Je prie la Convention de donner lecture au public de mon adhésion et de la constater au procès-verbal. » in Archives parlementaires, Tome 70 : Du 30 juillet au 9 août 1793, Séance du jeudi 8 août 1793, au matin, page 508. Disponible sur le site de l’Université de Stanford: https://frda.stanford.edu/fr/catalog/xm282fx2304_00_0514

- Convention nationale (comité de constitution), « Plan de Constitution présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793, l'an II de la République (Constitution girondine) », dans la Digithèque de matériaux juridiques et politiques de Jean-Pierre Maury, consulté le 16 septembre 2008

- Notes de Jean-Marie Calès, député de la Haute-Garonne, sur le plan de constitution présenté par le Comité, imprimées par ordre de la Convention Nationale (1793)

- Suite des Notes de Jean-Marie Calès, député de la Haute-Garonne, sur le plan de constitution présenté par le Comité, imprimées par ordre de la Convention Nationale (1793)

- Les Gauches françaises 1762-2012, Histoire et politique, Jacques Julliard, Champs histoire, Flammarion (2012).

- De l'éducation nationale, par Jean-Marie Calès, deputé de Haute-Garonne, imprimé par la Convention Nationale (1794).

- L’instruction en France pendant la Révolution. Discours et rapports de Mirabeau, Talleyrand-Périgord, Condorcet, Lanthenas, Romme, Le Peletier, Calès, Lakanal, Daunou et Fourcroy, Paris, Didier et Cie libraires-éditeurs, 1881, p. 399.

- C’était surtout le mode d'avancement qui soulevait, la comme ailleurs, les plus vives réclamations. D'après l’interprétation la plus générale de la loi des 21-25 février 1793, qui réservait le tiers des places vacantes « à l’ancienneté de service à grade égal », un vieux soldat pouvait, en moins de trois semaines, passer du grade de caporal à celui de chef de brigade. « On a voulu, écrivait le représentant Calès, qu'on avançât à grade égal par l'ancienneté de service ; mais souvent le plus ancien est un homme illettré qui va occuper un poste dont il ne peut remplir les fonctions, et bientôt pas un de vos officiers ne saura ni lire ni écrire. Il est urgent de remédier a cet abus en exigeant que l'individu ait les qualités requises. » in Les Volontaires, 1791-1794, par Camille Rousset, éditions Perrin et Cie, Paris (1892), Chapitre XXVII "Sentiments de l’Armée du Nord après le départ de Custine", page 223, Lire online sur le site d'Archive.org.

- 1/ À l’armée des Ardennes, avec Massieu et Perrin, par décret du , pour remplacer Deville, Hentz, Laporte et Milhaud (IV-589). Mission confirmée par décret du (V-300-302). Rappel par décret du qui nomme à leur place Bo, Coupé et Hentz (VII-502). Il écrit encore de Sedan le 2 brumaire an II () (VII-588- 589). 2/ En Côte-d’Or, par décret du 18 vendémiaire an III (), pour épurer les autorités (XVII-328). Il reçoit du Comité des inspecteurs de la salle 6 000 livres pour frais de mission le 19 vendémiaire an III () (AN, D* XXXVc 8). Il écrit encore le 8 frimaire an III () (sans lieu) (XVIII-414). 3/ À Besançon (Doubs) et départements voisins, par décret du 5 nivôse an III (), pour développer l’industrie (XIX-88). Il écrit le 8 nivôse an III () que sa mission en Côte-d’Or va s’achever le 20 nivôse (XIX-145), puis il écrit le 12 nivôse an III () pour annoncer qu’il a reçu le décret du 5 et va se rendre à Besançon (XIX-221-222). Il écrit de Besançon le 1er pluviôse an III () (XIX-591-592). Source: Missionnaires de la République (annexes) : tableau des représentants en mission département par département et tableau des représentants en mission auprès des différentes armées de la République / Cartes des missions (Réalisation : Corédoc ©) / Michel Biard, GRHis – Normandie Université [archive]

- Discours du citoyen Calès, représentant du peuple à Varmée des Ardennes, prononcé au Champ-de-Mars de Sedan, le 10 août 1793

- J.-Marie Calès, député de la Haute-Garonne, à ses collègues, sur les calomnies que quatre à cinq intriguans répandent contre lui, au nom d'une société populaire. Paris : impr. de Guérin, (s. d.). Notice n° : FRBNF30186512 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301865121

- Procès-Verbal De La Convention Nationale, imprimé par son ordre, contenant les séances depuis & compris le 16 septembre l'an premier (1792) de la République Française, une & indivisible, jusques & compris le 30 du même mois, de l'an deuxième (1793), Tome 21ème, Imprimerie Nationale (1793), page 265, En ligne.

- Rapport fait par les citoyens Calès et Perrin, représentans envoyés, par la Convention nationale, près l'armée des Ardennes. Imprimé par ordre de la Convention Nationale (1793)

- Le Moniteur, 24 Thermidor, An II., no. 324, vol. X., p. I323

- Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices, par E. B. Courtois, député du département de l'Aube, Dans la séance du 16 Nivôse an III (5 janvier 1795) de la République française, une et indivisible. Imprimé par ordre de la Convention nationale. Domaine public. Disponible sur le site d'Archive.org : https://archive.org/details/rapportfaitaunom00cour

- Liste des noms et domiciles des individus convaincus ou prévenus d'avoir pris part à la conjuration de l'infâme Robespierre, signée par Guffroy (président de la commission), Espert, Courtois et Calés, 29 Fructidor, An II. De l'imprimerie de la rue de Chartres, No 68. Disponible sur le site de Archive.org: https://archive.org/details/listedesnomsetdo00unse

- in Histoire du Département de la Côte d'Or, Jean-François Bazin, éditions Jean-Paul Gisserot (2004 - 125 pages).

- « Le représentant Calès eut la plus grande peine à dissoudre cette coalition; il destitua toutes les autorités révolutionnaires, choisit vingt ou trente membres les plus modérés du club, et les chargea de faire l'épuration des autres. » in Histoire de la Révolution française, Adolphe Thiers (1823), Chapitre: La Convention Nationale, p 120. https://books.google.gr/books?id=5mLvpkMSOKwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

- Arrêté du Représentant Calès du 26 frimaire an III (16 décembre 1794) : « 1° Dès la réception du présent arrêté, les agents nationaux feront descendre et casser dans leurs districts respectifs toutes les cloches sans exception qui se trouvent encore dans les diverses communes et en enverront les débris à qui de droit. — 2° Les communes dont la population s'élève à trois mille âmes pourront conserver une cloche; celles où il y a plusieurs sections, une par section. — 3° Tout individu qui s'opposera aux dispositions de l'article 1er sera de suite arrêté et incarcéré comme suspect. — 4° Lesdits agents nationaux se feront remettre tous les vases sacrés, habits sacerdotaux qui pourraient être encore dans les communes et feront enfermer, comme suspect, tout habitant qui, en étant nanti, ne viendrait pas les remettre volontairement. — 5° Les clefs des églises des communes au-dessous de trois mille âmes seront portées et remises aux agents nationaux des districts, qui ne pourront s'en dessaisir sous aucun prétexte; tout particulier qui tenterait d'ouvrir lesdites églises, ou de s'y introduire par les fenêtres, sous quelque prétexte que ce soit, sans en avoir obtenu l'agrément du directoire du district, sera arrêté et détenu comme suspect. — 6° Tout prêtre résidant dans l'étendue du département de la Côte-d'Or sera tenu, immédiatement après la publication du présent arrêté, d'envoyer au directoire du district son nom, son âge et le lieu de sa demeure; il désignera la paroisse où il a exercé ses fonctions, le lieu actuel de sa résidence, et la distance qu'il y a de l'un à l'autre; il indiquera en outre le lieu de sa naissance, ses moyens de subsistance et les époques de ses prestations du serment. — 7° Le directoire du district fera retirer à dix lieues de la paroisse où il a exercé ses fonctions tout prêtre qui n'en serait pas à celte distance ; il enjoindra à ceux qui ne sont pas du département de se retirer, dans le délai d'une décade, dans le lieu de leur naissance ; il leur fera délivrer à cet égard des feuilles de route. — 8° Sont exceptés des dispositions de l'article 7 tout prêtre qui se serait marié et serait évidemment occupé au commerce ou à l'agriculture, ainsi que les sexagénaires et les infirmes, qui seront mis sous la surveillance des municipalités, qui répondront de leurs actions. — 9° Les agents nationaux des districts feront informer contre tout prêtre, régent de communes, qui aura célébré les offices dans quelque commune, feront enfermer les premiers dans les chefs-lieux du département (sic), et, après avoir destitué les seconds de leurs fonctions, ils en référeront au représentant du peuple. — 10° Les croix qu'on aurait relevées, ou qui existeraient encore n'importe en quel lieu, seront de suite brisées et leurs piédestaux renversés, sous peine de 150 livres d'amende pour chacun des officiers municipaux qui en laisseraient exister dans leur commune respective. Cet arrêté est daté du 26 frimaire an III. » dans le Recueil des Actes du Comité de Salut Public avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du conseil exécutif provisoire, publié par F-A Aulard, page 20, Chapitre "Représentants en mission", Tome 19ème, Imprimerie Nationale, Paris, 1909.

- Au nom du peuple français. Arrêté du représentant du peuple J.-Marie Calés ordonnant que les cloches seront cassées, les églises fermées et les croix brisées, du 26 frimaire an III (16 décembre 1794), Imp. Causse, placard.

- Le Comité de sûreté générale répondit par l'acte suivant: « Le Comité de sûreté générale à Calès, Représentant dans la Côte-d'Or. Paris, 5 nivôse an III - 25 décembre 1794. Le Comité a reçu ton arrêté du 26 frimaire dernier touchant les mesures que tu as cru devoir prendre pour réprimer le fanatisme et terrasser le monstre qui traîne après lui toutes les horreurs de la discorde et de la guerre civile; il approuve ta conduite ferme et énergique, et te prévient que très incessamment il sera institué des fêtes décadaires qui distrairont et amuseront le peuple en l'instruisant de ses obligations envers la patrie et ses concitoyens. Signé : Lomont, Reubell. » dans le Recueil des Actes du Comité de Salut Public avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du conseil exécutif provisoire, publié par F-A Aulard, page 90, Chapitre "Représentants en mission", Tome 19ème, Imprimerie Nationale, Paris, 1909.

- « LE REPRÉSENTANT DANS LA CÔTE-D'OR A LA CONVENTION NATIONALE. Sans lieu, 8 nivôse an III - 28 décembre 1794. Citoyens collègues, Ma mission dans le département de la Côte-d’Or finira le 20 du courant ; je partirai le 21 pour me rendre dans le sein de la Convention. Je laisserai à mon successeur le département tranquille, les autorités constituées composées de patriotes capables, humains et bien intentionnés. Sa présence seule suffira pour contenir les intrigants qui, semblables en tout aux anciens aristocrates, disent que la contre-révolution est faite, parce qu'ils ne sont plus en possession de piller et d'assassiner, et se flattent que le règne de la justice ne peut pas tenir, parce que la joie et l'union du peuple leur paraissent des insultes à la liberté. Cependant les bons citoyens savent que le peuple français et la Convention ne permettront plus que les assassins tiennent les rênes du gouvernement, et cette attitude raffermit leur courage. Signé: Calès. » dans le Recueil des Actes du Comité de Salut Public avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du conseil exécutif provisoire, publié par F-A Aulard, page 145, Chapitre "Représentants en mission", Tome 19ème, Imprimerie Nationale, Paris, 1909.

- Proclamation du représentant du peuple Jean-Marie Calès, délégué par la Convention nationale dans le département du Doubs, pour y protéger l’établissement de la manufacture d'horlogerie, aux citoyens de la commune de Besançon, Besançon, an III

- Calès tente de convaincre les citoyens de Besançon que le développement de la manufacture horlogère sera profitable à cette région montagneuse de roches stériles. L'horlogerie est un art qui peut être pratiqué par tous, y compris par les femmes, les personnes âgées et les jeunes. Calès soutient que « nous ne pouvons plus faire de nos enfants des prêtres, des moines ou des financiers » et « qu'il était nécessaire de leur donner comme héritage un art intéressant et utile; et c'est l'horlogerie. » DansLa Vedette du département du Doubs, 3 prairial an II (22 mai 1794). Voir également, en anglais, Time and the French Revolution: The Republican Calendar, 1789-year XIV, par Matthew Shaw. Éditions: Royal Historical Society (21 juillet 2011).

- « EXTENSION DE LA MISSION DE CALES A BESANÇON, AU DOUBS ET DÉPARTEMENTS ENVIRONNANTS. Convention nationale, séance du 5 nivôse an III - 25 décembre 1794. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de salut public [Le rapport fut fait par Boissy d'Anglas. N.D.A.], décrète : 1° Le représentant du peuple Calès, actuellement en mission dans le département de la Côte-d'Or, se rendra sur-le-champ à Besançon pour y prendre toutes les mesures propres à y favoriser les progrès de la fabrique d'horlogerie et à la délivrer des entraves qui s'opposent à son succès. — 2° Il y sera revêtu de tous les pouvoirs donnés aux représentants du peuple dans les départements. — 3° Il rendra compte de ses opérations au Comité de salut public et en informera celui d'agriculture et des arts. — 4° Il est pareillement chargé d'entretenir en activité dans les départements du Doubs et autres environnants les forges et fourneaux qui alimentent les fonderies de canons, de fer et manufactures d'armes. — 5° Le rapport sera imprimé et distribué. » dans le « Recueil des Actes du Comité de Salut Public avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du conseil exécutif provisoire » publié par F-A Aulard, page 88, Chapitre "Représentants en mission", Tome 19ème, Imprimerie Nationale, Paris, 1909.

- « Le représentant du peuple J.- Marie Calès dans le département du Doubs et autres environnans (sic): Considérant que le moyen de donner une activité nouvelle à l’établissement de l’horlogerie à Besançon, est de constituer les avantages déjà faits aux artistes étrangers qui s’y sont rendus avant le premier brumaire [22 octobre 1794], à ceux qui, depuis ce terme, retardés par des affaires de famille ou d’intérêt, sont arrivés à Besançon, & voulant faciliter aux autres artistes les moyens de s’y établir, sans nuire à leurs affaires, en prolongeant le terme qui leur était fixe : Arrête que l’indemnité & les frais de transport accordés, par l’arrêté du Représentant du peuple Bassal, confirmé par le comité de Salut public, aux artistes étrangers en horlogerie qui s’établissaient à Besançon, jusqu’au premier brumaire passé [22 octobre 1794], seront payés à ceux venus depuis ce terme, & continueront de l’être aux autres artistes étrangers qui s’établiront à Besançon, pour travailler en horlogerie, jusqu’au premier vendémiaire prochain, (vieux style, 18 [sic, 23] Septembre 1795). Le paiement de ces indemnités & frais de transport, leur sera fait dans le même mode que celui déterminé par l’arrêté du représentant du peuple, ci-dessus rappelé. Le Représentant du peuple arrête en outre, que le présent sera envoyé a l’administration du Département du Doubs, pour être imprimé, affiché, par-tout ou besoin sera, & envoyé au nombre de cinq cents exemplaires in-4° dans les atteliers (sic) d’horlogerie de Besançon, sous le plus bref délai. Le Représentant du peuple. Signé CALES. » in Archives départementales du Doubs, L 52/2.

- CALES : « Les messieurs de la section du Théâtre-Français ont abandonné leur poste. La clôture de la section a été arrêtée ; voici la sonnette qu'on vous envoie. (On applaudit.) » (page 136). Ses décisions lui seront reprochées plus tard par son collègue du Comité de sûreté générale et général de brigade Rovère (député montagnard puis royaliste) : « Celui-ci [Calès] s’était plaint avec chaleur de l'audace de ces jeunes gens [les séditieux du 13 vendémiaire]. Rovère lui dit le lendemain : Qu'as-tu fait Calès ? sais-tu bien que tu as tiré sur mes grenadiers ? » (page 223). Rovère sera arrêté 10 jours plus tard comme l'un des promoteurs de l'insurrection. in Réimpression de l'Ancien Moniteur (mai 1789 - novembre 1799), Volume 26 (1842) En ligne.

- Plan avec les sections révolutionnaires de Paris

- in « Jean-Marie Calès » dans la Galerie historique des contemporains, ou Nouvelle biographie, Volume 3, par Pierre Louis Pascal Jullian, Gerrit Van Lennep, Philippe Lesbroussart., éditions Aug. Wahlen & C° (1818).

- avec 200 voix

- in Histoire de la Révolution française, Adolphe Thiers (1823), Chapitre: La Convention Nationale, p. 239. https://books.google.gr/books?id=5mLvpkMSOKwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

- in Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, Volume 59, pp. 556-557, Joseph François Michaud et Louis Gabriel Michaud, 1835.

- Motion d'ordre par Calès sur le costume des représentants du peuple. Séance du 27 fructidor an V. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Impr. nationale, an V. Notice n° : FRBNF30186519 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30186519f

- Rapport fait par J.-M. Calès... au nom de la Commission d'instruction publique, sur les écoles spéciales de santé. Séance du 12 prairial an V. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Paris : Impr. nationale, an V. Notice n° : FRBNF30186518 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301865183

- Opinion de J.-M. Calès sur les écoles de médecine. Séance du 17 germinal an VI. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Paris : Impr. nationale, an VI. Notice n° : FRBNF30186522 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30186522b

- Discours de Calès sur l'École polytechnique. Séance du 24 nivôse an VI. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Paris : Impr. nationale, an VI. Notice n° : FRBNF30186520 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30186520n

- Lorsque le Palais Bourbon, propriété des Condé réunie au domaine de l'État en 1790, fut, en vertu d'un décret du 2 jour complémentaire de l'an III, affecté aux séances du Conseil des Cinq-Cents, le nom du président F. Villers fut gravé sur la médaille octogone en argent que les architectes Gisors et Lecomte placèrent sous le marbre de la tribune des orateurs avec d'autres objets, notamment avec une plaque de cuivre qui portait : « Le Conseil des Cinq-Cents, dans sa deuxième session, le 26 brumaire an VI de la République française, fit graver cette inscription sous la présidence du citoyen Villers et sous la direction des citoyens Talot, Jacomin, Martinel, Laa et Calès, membres de la commission des inspecteurs, pour célébrer la confection de cet édifice. » (Voir la notice sur François Toussaint Villers sur le site de l'Assemblée Nationale)

- « Au hameau des Bordes, est un autre vieux château, appartenant à M. Calès, maire du lieu. Le terroir est en terres labourables, prairies et bois. M. Calès et le fermier d'une ferme dite Champ-Houdry, y entretiennent, chacun un troupeau de mérinos, de pure race ; celui du fermier est très nombreux » in Dictionnaire topographique des Environs de Paris, jusqu'à 20 Lieues à la ronde de cette Capitale, par Charles Oudiette, (1817), Paris. Chapitre: "Celle-les-Bordes (la)", pages 120-121, Lire en ligne.

- F. Bidlot (de Liège) in La chronique médicale, revue de médecine scientifique, littéraire et anecdotique (1903), Chapitre Un médecin conventionnel : J.-M. Calès, page 346, Lire en ligne.

- L'extrait de la lettre suivante (adressée de Liège le 21 octobre 1833 par Calès à l'un de ses neveux, Godefroy Calès, lui-aussi alors médecin à Villefranche-de-Lauragais, et futur député républicain en 1848) donne d’intéressants renseignements sur la vie qu’il menait à Liège. On y voit que l’ancien conventionnel n’avait pas, à l’exemple de tant de ses collègues, répudié ses principes démocratiques. « A Monsieur Calès, docteur en médecine, à Villefranche de Lauragais, par Toulouse, France. Mon cher ami. Ta lettre, pleine d’esprit et pétillante de gaieté, me fait le plus grand plaisir ; tu me rappelles les espiègleries de ma jeunesse dont je ne me repens pas ; elles m’ont fait rire autrefois, pourquoi me feraient- elles pleurer maintenant ? Je n’oublierai jamais qu’elles m’ont fait supporter sans peine la misère qui me talonnait sans cesse, qu’elles ont adouci les amertumes qu’entraîne avec soi l’exercice de la médecine, art divin en lui-même, mais détestable pour celui qui l’exerce. Le public mal instruit, des confrères ignorants, jaloux et envieux, donnent mille dégoûts au praticien instruit, je sais qu’on gagne là-dessus à tout cela ; mais on éprouve quelques angoisses qu’on supporte avec peine. Tu m’apprends qu’un noble vous a véxés [sic] parce que vous étiez mes parents : cela ne m’étonne nullement de sa part ; c’est une caste si basse, si mal instruite, qu’on ne peut attendre d’elle que les fruits de l’ignorance et du préjugé. Je suis sûr que ce drôle qui vous a véxés [sic], s’il a perdu sa place, est aussi plat aujourd’hui qu’il était arrogant alors. J’ai vu des nobles d’une autre volée, tels que les Béthune-Sully, les Lagrange, les Nivernais, les Rohan, s’honorer d’être en sentinelle à ma porte et me prodiguer les témoignages des sentiments les plus adulateurs portés jusqu’à la bassesse. Je te cite cela pour te prouver que ces nobles n’ont aucune noblesse et que tant que cette caste existera elle fera le malheur de la France. Je ne désire pas qu’on l’anéantisse, mais je voudrais qu’on la mit dans l’impuissance de nuire. Voici ma position à Liège. Après avoir habité Munich et Bâle, en Suisse, je suis venu à Liège, il y a quinze ans. Le commissaire de police Wassin m’a pris pour mon frère Chrysostôme [Jean-Chrysostôme Calès], avec lequel il avait servi, et m’a engagé de rester à Liège. Le dessein des Bourbons était de nous pousser en Sibérie et un asile assuré était alors un trésor. Je l’ai trouvé ici. Je me suis d’abord occupé de faire des thèses pour les candidats en médecine, ce qui m’a produit douze cents francs par an. Bientôt quelques cures, qui ont fait du bruit, m’ont attiré un nombre prodigieux de malades, mais n’étant pas médecin belge j’ai pris le parti de donner des consultations chez moi et j’ai refusé d’aller voir des malades que quand je serais appelé en consultation par les médecins, ce qui arrive quelquefois. Il n’y a pas de grands qui n’aient eu recours à moi et le public a suivi leur exemple, ce qui m’a donné de la considération. Comme j’oblige beaucoup de monde, tout le monde cherche à m’obliger. Tout ce que je fais est gratuit ; une vie sobre me met au-dessus du besoin et avec un petit revenu j’ai l’air d’un homme riche. Embrasse pour moi mes sœurs. L’aînée [Marie-Étiennette Pujol, née Calès] a eu la première le courage de m’écrire avant la fin de mon exil. Je lui en sais gré. Justine [Marie-Justine Pujol, née Calès], que j’ai laissée enfant, a eu toujours mon amitié. Je te remercie de m’avoir donné de ses nouvelles. [...] Tout à toi. Calés. Mille amitiés à ta femme [Léonie-Alphonsine-Zulmée Calès, née Metgé], dont tu ne parles pas et à ton petit garçon [Jean Jules Godefroy Calès, né en 1828, alors âgé de 5 ans en 1833]. » in La Révolution Française, revue Historique dirigée par Auguste Dide, Tome X, janvier-juin 1886, Paris, Charavray frères, éditeurs. Disponible dur le site d'Archive.org, p740-743 : https://archive.org/details/larvolutionfra10sociuoft

- Il pratique d'autres activités, notamment dans l'agronomie (son mémoire de 44 pages sur l’élevage et le traitement des mérinos fut primé par la Société d’ Émulation de Liège le 25 avril 1821, in Pierre Arches, Le Conventionnel Jean-Marie Calès (1757- 1834): du Lauragais à Liège, Actes des 115e et 116e Congrès nationaux des Soc. savantes, Avignon, 1990 et Chambéry, 1991, Section d'H. moderne et cont., T. II, (1992), pp. 225-232.), ou dans le bâtiment (« il demeurait Place Saint-Lambert, ou il fit édifier le pâté de maisons joignant la Société Militaire, la rue de Bex et la rue Royale » in F. Bidlot (de Liège), La chronique médicale, revue de médecine scientifique, littéraire et anecdotique (1903), Chapitre Un médecin conventionnel : J.-M. Calès », page 346.)

- « Après les cent-jours, exilé comme tous les régicides il parcourut d’abord l’Allemagne et la Suisse et vint ensuite se fixer à Liège. Les Bourbons, peu de temps après, sur les instances d’un ami auquel il avait sauvé la vie durant la terreur, consentirent à le laisser rentrer en France, mais Calès refusa, alléguant qu’exilé par une loi, il ne pouvait y rentrer que par une loi. Calès était savant, et ne cessa à Liège, de s’occuper de divers travaux très-intéressans pour l’agriculture. La Société d’Emulation de cette ville lui accorda le prix, dans sa séance du 21 avril 1821, pour son Mémoire sur la question proposée par cette société : Quels sont les obstacles qui ont nui dans nos climats à la propagation des mérinos ? Quels sont les moyens de les surmonter et d’y élever ces animaux ainsi que les races croisées qui en proviennent ? (Voir le procès-verbal de cette séance). Il a fourni au Journal d’agriculture du royaume des Pays-Bas, plusieurs articles d’économie rurale. Le docteur Calès termina sa carrière à Liège, au mois de février 1835 [sic], à l’âge de plus de 70 ans, laissant un peu de fortune, fruit de 20 années de travail. Sa perte fut vivement sentie dans sa patrie adoptive. » in Biographie Liégeoise, précis historique et chronologique de toutes les personnes qui se sont rendues célèbres par leurs talens, leurs vertus ou leurs actions, dans l’ancien diocèse et pays de Liège, les duchés de Limbourg et de Bouillon, le pays de Stavelot et la ville de Maestricht ; depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Bibliographie Liégeoise, par le Comte Antoine Gabriel de Becdelièvre. Imprimerie de Jeunehomme Frères, Derrière-le-Palais, nº 334 - (1837)

.jpg.webp)