Isturits

Isturits [istyʁits] est une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Isturits | |||||

Mairie d'Isturits. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Bayonne | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays Basque | ||||

| Maire Mandat |

Frédéric Camou 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64240 | ||||

| Code commune | 64277 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Izturiztar | ||||

| Population municipale |

518 hab. (2020 |

||||

| Densité | 38 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 22′ 01″ nord, 1° 12′ 14″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 58 m Max. 345 m |

||||

| Superficie | 13,60 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

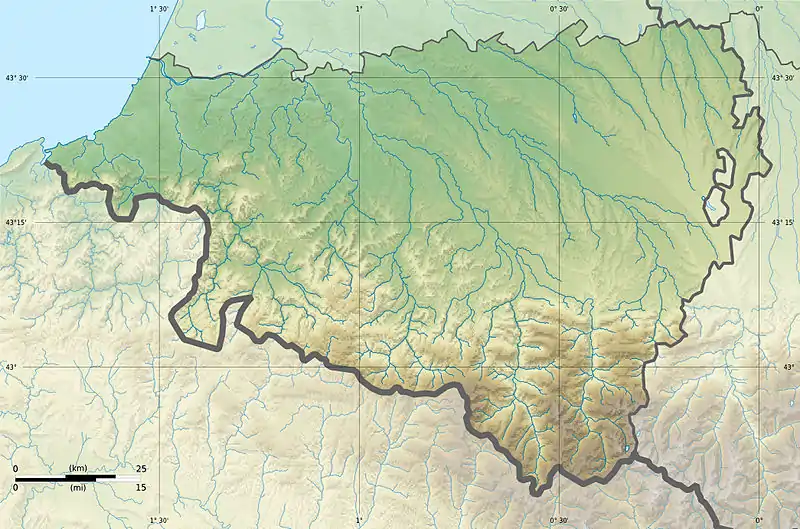

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Le village est principalement connu pour ses grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya.

Géographie

Localisation

La commune d'Isturits se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[2].

Elle se situe à 104 km par la route[Note 1] de Pau[3], préfecture du département, à 35 km de Bayonne[4], sous-préfecture, et à 21 km de Saint-Palais[5], bureau centralisateur du canton du Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[2]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Hasparren[2].

Les communes les plus proches[Note 2] sont[6] : Saint-Martin-d'Arberoue (2,4 km), Saint-Esteben (3,1 km), Ayherre (4,9 km), Bonloc (5,0 km), Méharin (6,1 km), Orègue (6,5 km), Hélette (7,1 km), Amorots-Succos (7,5 km).

Sur le plan historique et culturel, Isturits fait partie de la province de la Basse-Navarre, un des sept territoires composant le Pays basque[Note 3] - [7]. La Basse-Navarre en est la province la plus variée en ce qui concerne son patrimoine, mais aussi la plus complexe du fait de son morcellement géographique[8]. Depuis 1999, l'Académie de la langue basque ou Euskalzaindia divise la Basse-Navarre en six zones[9] - [10]. La commune est dans le pays d’Arberoue (Arberoa), au nord-ouest de ce territoire.

Paysages

La commune est composée du massif de l'Abarratia au sud-ouest, de landes au nord-est, et est traversée par l'Arberoue et sa vallée dans un axe sud-est/nord-ouest. La zone urbanisée se situe sur le versant est de la vallée. Le point culminant de la commune est l'Abarratia, haut de 345 m.

Hydrographie

La commune est drainée par l'Arbéroue, un bras du ruisseau Arbéroue, l’haltzerreka, l’hegiko erreka, le karabindegiko erreka, l’othalatzeko erreka, l’otsoerreka, le sustolako erreka, et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 18 km de longueur totale[12] - [Carte 1].

L'Arbéroue, d'une longueur totale de 27,3 km, prend sa source dans la commune d'Hélette et s'écoule du sud vers le nord. Il traverse la commune et se jette dans Le Lihoury à Orègue, après avoir traversé 8 communes[13].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[14]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[15].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 4]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[17] complétée par des études régionales[18] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Labastide-Clair », sur la commune de La Bastide-Clairence, mise en service en 1986[19] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[20] - [Note 6], où la température moyenne annuelle est de 14,1 °C et la hauteur de précipitations de 1 411,1 mm pour la période 1981-2010[21]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Biarritz-Pays-Basque », sur la commune d'Anglet, mise en service en 1956 et à 29 km[22], la température moyenne annuelle évolue de 14,1 °C pour la période 1971-2000[23], à 14,3 °C pour 1981-2010[24], puis à 14,6 °C pour 1991-2020[25].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux », constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 7]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la « directive Habitats » : « la Bidouze (cours d'eau) »[27], d'une superficie de 2 570 ha, un vaste réseau hydrographique drainant les coteaux du Pays basque[28] - [Carte 2].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 8] est recensée sur la commune[29] - [Carte 3] : les « grottes d'Oxocelhaya et d'Isturitz » (204,6 ha), couvrant 3 communes du département[30] et deux ZNIEFF de type 2[Note 9] - [29] - [Carte 4] :

Urbanisme

Typologie

Isturits est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 10] - [33] - [34] - [35]. La commune est en outre hors attraction des villes[36] - [37].

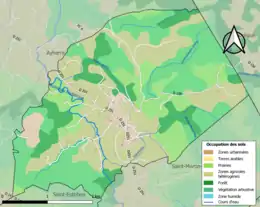

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,7 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (53,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (35 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (31,6 %), prairies (15,7 %), forêts (12,3 %), zones urbanisées (3,4 %), mines, décharges et chantiers (1,9 %)[38].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 5].

Quartiers et lieux-dits

- Bakardatz

- Garakoitz

- Haltzerreka

- Hiriarte

- Jaimetegi

- Kuhala

- Laharraga

- Oihanburu

- Oihartegi

- Xelaito

- Zelhai

- Zepuru

Le cadastre napoléonien d'Isturits fut édifié en 1835. La commune y est partagée en quatre sections[39] :

- Le Bois

- Mourcougaray

- Sataristurruty

- Le Village

Voies de communication et transports

On accède à Isturits par la D 251 entre Ayherre et Saint-Martin-d'Arberoue, ou par la D 156 en venant d'Orègue. La commune est desservie par la ligne 13 du réseau de transports en commun Txik Txak, la reliant notamment à Hasparren et Bayonne.

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Isturits est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité moyenne)[40]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[41].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue à débordement lent de cours d'eau, notamment l'Arbéroue. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 2009 et 2014[42] - [40].

Isturits est exposée au risque de feu de forêt. En 2020, le premier plan de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2020-2030[43]. La réglementation des usages du feu à l’air libre et les obligations légales de débroussaillement dans le département des Pyrénées-Atlantiques font l'objet d'une consultation de public ouverte du 16 septembre au 7 octobre 2022[44] - [45].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)[46]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[47].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[48]. 86 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 6]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 11] - [49].

Toponymie

La mairie utilise l'orthographe Isturitz.

Plusieurs interprétations existent pour l'origine du nom du village. Isturitz pourrait signifier « lieu de la côte rocheuse » ou « lieu de la source ».

Attestations anciennes

Ce toponyme est documenté[50] sous les formes Isturitz (1321, titres de la Camara de Comptos[51]), Izturiz (1513, titres de Pampelune[52]) et Sancta Eulalia d'Isturits (1754, collations du diocèse de Bayonne[53]).

Autres toponymes

Le toponyme Mendilahartsu est documenté sous les formes Mendilaharsu (1435, titres de Pampelune[52]), Mendilhars (carte de Cassini), Mendilahaxou (carte d'état major).

Le toponyme Satharitz est documenté[50] sous les formes Satariz (1621, Martin Biscay[54]), Satharits (carte de Cassini).

Histoire

Préhistoire

Les grottes d'Isturits ont révélé des outils de pierre taillée datant du Moustérien ainsi qu'une mandibule d'homme de Néandertal[55] - [56].

Des couches moustériennes, interrompues par un étage où s'enchevêtrent de très nombreux squelettes d'ours, sont présentes à une grande profondeur dans cette ancienne terrasse d'alluvions de la Nive.

Les industries de l'Aurignacien, du Solutréen et du Magdalénien sont également représentées dans ces grottes. Les peintures pariétales datent du Paléolithique supérieur, de même que les objets sculptés qui y ont été découverts (pointes en silex, sagaies et harpons en bois de renne ou en os).

À la suite des modifications profondes du climat marquant la fin du Paléolithique, le site d'Isturitz cesse d'être habité jusqu'à l'âge du cuivre, protégé par une nappe de stalagmites dont la formation indique des siècles d'abandon total.

Histoire

Le village fait preuve d'une remarquable continuité d'habitation. Les premiers habitants s'installèrent dans la grotte d'Isturitz il y 82 000 ans et celle-ci restera habitée durant 70 000 ans. Les fortifications du mont Abarratia témoignent ensuite d'une occupation de la vallée de l'Arberoue durant la Protohistoire. Quelques traces de l'Antiquité et du haut Moyen Âge ont aussi été retrouvées dans les grottes d'Isturitz et d'Otsozelhaia. Les premiers écrits témoignant de la présence du village d'Isturitz remontent à 1249, dans les archives du Royaume de Navarre. L'église et la chapelle Sainte-Eulalie y sont déjà citées, tout comme le château de Rocafort[57].

Le village est ainsi décrit dans l’Encyclopédie, publiée en 1751 : « ISTURIE, (Géog.) petit village à cinq lieues de Bayonne dans le pays-basque, contrée d’Arberoue. Je n’en parle que parce qu’il a donné son nom à une fameuse mine connue, & jadis exploitée par les Romains ; son ouverture avait près de douze cent pieds de profondeur. La montagne était percée pour l’écoulement des eaux d’une petite rivière qui la traverse : trois grosses tours dont une existe encore en partie, avec un retranchement d’une douzaine de toises de surface, & quelques fortifications au haut de la montagne, servaient à loger des soldats pour soutenir les mineurs. Des naturalistes qui ont examiné cet endroit, croient que c’était une mine de fer, & ont regardé le grand souterrain comme une carrière d’où l’on tirait la pierre. »

Paul Raymond[50] note que les fiefs de Mendilahaxou et de Satharits dépendaient du royaume de Navarre.

Héraldique

|

Blason | De gueules à la tour d'or, maçonnée et ajourée de sable, ouverte du champ, cantonnée en chef à senestre d'une chauve-souris d'argent. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Intercommunalité

La commune participe à six structures intercommunales[60] :

- la communauté de communes du pays d'Hasparren « Hazparneko lurraldea » ;

- le syndicat AEP de l'Arberoue ;

- le syndicat d’assainissement Adour - Ursuïa ;

- le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat intercommunal pour la réalisation d'une maison de retraite dans la vallée de l'Arberoue ;

- le syndicat intercommunal pour lsoutien à la culture basque.

Isturits accueille le siège du syndicat intercommunal pour la réalisation d'une maison de retraite dans la vallée de l'Arberoue.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[61]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[62].

En 2020, la commune comptait 518 habitants[Note 12], en augmentation de 7,02 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune dispose d'une école primaire publique[65] qui propose un enseignement bilingue français-basque à parité horaire[66].

Langues

En plus du français, le basque est parlé par 23,61 % de la population (2010).

Économie

L'économie de la commune est principalement agricole (ovins, bovins, maïs...). Une carrière est en activité sur le flanc nord de l'Abarratia. La commune fait partie de la zone AOC de l'ossau-iraty.

Culture locale et patrimoine

Église.

Patrimoine civil

- Les grottes d'Isturitz et d'Otsozelaia[67] forment une série de grottes préhistoriques situées sur le site naturel de la colline de Gaztelu dans la vallée de l'Arberoue.

- L'Abarratia (345 m), fortification protohistorique (gaztelu à 3 gradins), est un mont situé entre les communes d'Ayherre et d'Isturits.

- Jacques de Béla, dans ses tablettes écrites vers 1615, indique que les habitants d'Isturitz pratiquaient le jeu de la courte boule, cousin du croquet[56].

- Fortifications protohistoriques du mont Abarratia[68].

- Ruines (tour) du château de Rocafort du XIIIe siècle.

- Maisons dont l'origine remonte au XIIIe siècle (Sathariztegia, Mendilahartsua, Zabarotzea...).

- Le fronton date de 1866.

Horloge de l'église

Pressoir à pommes

Musée ethnographique

Maison Petotania

Linteau daté de 1626

Fortifications de l'Abarratia

Patrimoine religieux

L’église Sainte-Eulalie date du XIIIe siècle et a été partiellement reconstruite au XVIIe siècle. Elle recèle un retable (inscrit aux monuments historiques) et galeries à deux étages du XVIIe siècle.

Les ruines de la chapelle Sainte-Eulalie, édifiée sur une source miraculeuse sont visibles au bord du ruisseau Haltzerreka. Elle est citée en 1249 dans les archives du Royaume de Navarre. La chapelle accueillait une importante procession qui se déroulait chaque année, jusqu'au milieu du XXe siècle. Elle fut ensuite peu à peu abandonnée et il n'en reste aujourd'hui que peu de traces.

Le cimetière d'Isturits abritait la plus ancienne stèle discoïdale du Pays basque français, qui datait de 1501[57].

- Stèles discoïdales du cimetière d'Isturits

Équipements

La commune dispose d'une école primaire publique[69], d'une maison de retraite, d'un fronton, d'un trinquet et d'une salle pour tous. On y trouve aussi le musée ethnographique Xanxotea.

Personnalités liées à la commune

- François Dardan (1733-1792), prêtre et professeur au séminaire de Larressore, martyr des massacres de Septembre. Il fut béatifié par Pie XII en 1926. La paroisse d'Hasparren à laquelle Isturits est rattachée porte son nom[70].

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Le Pays basque comprend sept provinces dont trois au nord qui forment le pays basque français : le Labourd, la Soule et la Basse-Navarre.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[16].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[26].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Carte hydrographique d'Isturits » sur Géoportail (consulté le 10 août 2021)..

- « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune d'Isturits », sur www.geoportail.gouv.fr.

- « ZNIEFF de type I sur la commune d'Isturits », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- « ZNIEFF de type II sur la commune d'Isturits », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- - Académie de la langue basque

- « Métadonnées de la commune d'Isturits », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Isturits et Pau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Isturits et Bayonne », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Isturits et Saint-Palais », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches d'Isturits », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 22.

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 25.

- « Toponymes Nafarroa Beherea », sur le site de l'Académie de la langue basque (consulté le ).

- (eu) Euskal Herriko udalerrien zerrenda alfabetikoa (Liste alphabétique des communes du Pays basque).

- « Isturits, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- « Fiche communale d'Isturits », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine (consulté le ).

- Sandre, « l'Arbéroue ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Labastide-Clair - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Isturits et La Bastide-Clairence », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Labastide-Clair - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Isturits et Anglet », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Biarritz-Pays-Basque - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Biarritz-Pays-Basque - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Biarritz-Pays-Basque - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune d'Isturits », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200789 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune d'Isturits », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « grottes d'Oxocelhaya et d'Isturitz » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « landes, bois et prairies du Pays de Mixe » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « landes de l'Arberoue » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- Généalogie et Histoire des Familles, « Pays basque / Adour maritime », (consulté le ). « Le Bois » apparaît à partir de la page 3.

- « Les risques près de chez moi - commune d'Isturits », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr, (consulté le )

- « Réglementation-usages du feu à l’air libre - obligations légales de débroussaillement - département 64 », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr date=16 septembre 2022 (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Isturits », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne)..

- Titres publiés par don José Yanguas y Miranda, Diccionario de Antiguedades del reino de Navarra, 1840, Pampelune.

- Titres publiés par don José Yanguas y Miranda

- Manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Derecho de naturaleza que la merindad de San-Juan-del-pie-del-puerto, una de las seys de Navarra, tiene en Castilla, 1622, petit in-4°.

- Jacques Allières, Les Basques, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », (1re éd. 1997), 127 p. (ISBN 213053144X et 9782130531449, OCLC 77097933), p. 9 et 10.

- Philippe Veyrin, Les Basques de Labourd, de Soule et de Basse Navarre : leur histoire et leurs traditions (monographie), Pau, Cairn [publié avec le concours du conseil régional et la direction régionale des Affaires culturelles de la région Aquitaine], [rééd.] (1re éd. Bayonne, Musée basque et de l'histoire de Bayonne, ), 347 p. (ISBN 9782350682617, OCLC 826784280, BNF 42791812, présentation en ligne), p. 80 à 82 (lien brisé). Présentation sur le site editions-cairn.fr et compte-rendu par Henri Gavel.

- « Isturits », sur hazparnekolurraldea.com (consulté le ).

- Pierre Pucheu, « Arrêté du 28 novembre 1941 », Journal officiel de l'État français, (lire en ligne [Gallica], consulté le ), p. 5212, colonne 1.

- « Annuaire des Mairies des Pyrénées-Atlantiques », sur Annuaire des Mairies et Institutions de France, 2006-2007 (consulté le ).

- Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité » (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « École maternelle et élémentaire à Isturits », sur education.gouv.fr (consulté le ).

- « Isturits (Elémentaire) », sur mintzaira.fr (consulté le ).

- « Site archéologique des grottes d'Isturits, d'Oxocelhaya et d'Erberua (également sur commune de Saint-Martin-d'Arberoue) », notice no PA00084408, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Fortifications protohistoriques présentant trois enceintes (également sur commune d'Ayherre) », notice no PA00084407, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Site de l'école Le petit Prince

- Site de la paroisse

Pour approfondir

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressources relatives aux organisations :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Communauté de communes du Pays de Hasparren