Histoire du Texas

Cet article résume les faits saillants de l'histoire de l'État américain du Texas.

Le Texas est un État du Sud des États-Unis, le plus vaste du pays (696 241 km2) après l'Alaska et le deuxième le plus peuplé derrière la Californie avec 25,1 millions d'habitants.

Période précolombienne

En l'état actuel de la recherche, la présence humaine sur le territoire texan remonterait à 11 200 ans[1]. La période préhistorique, qui s’étend entre -9200 av. J.-C. et le XVIIe siècle de notre ère, est connue grâce aux fouilles archéologiques entreprises depuis le début du XXe siècle. Les Paléoindiens qui vivaient à la fin du Pléistocène (vers 9200 – 6000 av. J.-C.) se rattachent aux cultures Clovis et Folsom : ils chassaient les grands mammifères aujourd’hui disparus du Texas tels que les mammouths et les bisons à longues cornes[1]. Ils utilisaient des flèches propulsées par des atlatls. Ils se fournissaient en silex sur le site d’Alibates Flint dans le nord de l’État. Ils pratiquaient également la cueillette et étaient nomades.

Le changement climatique inaugura la période archaïque (vers 6000 av. J.-C. – vers 700 apr. J.-C.), marquée par l’extinction des mammifères géants, par une relative croissance démographique (à partir du IIIe millénaire av. J.-C.) et de la naissance des échanges. De nombreux pictogrammes dessinés sur les parois des grottes ou sur des rochers sont visibles dans l’État, notamment sur les sites de Hueco Tanks[2] et de Seminole Canyon.

Certains groupes vivant à l’est du Texas commencèrent à se sédentariser dans les premiers siècles de l’ère chrétienne, à pratiquer l’agriculture et à ériger les premiers tertres funéraires[1]. Cette phase montre l’influence des civilisations qui s’épanouirent dans le bassin du Mississippi. La nation caddo se constitua entre 500 et 800 alors que les populations du Trans-Pecos à l’ouest du Texas furent influencées par la culture mogollon.

À partir du VIIIe siècle environ, l’arc et la flèche furent introduits[1], la fabrication de poterie se développa et les Amérindiens dépendirent de plus en plus du bison pour leur survie. Les objets en obsidienne retrouvés dans les divers sites texans montrent que les échanges devinrent de plus en plus éloignés du Texas, avec le Mexique ou les Montagnes Rocheuses.

Avant l'arrivée des Européens, le Texas était occupé par plusieurs peuples amérindiens : Alabamas, Apaches, Atakapans, Bidais, Caddos, Comanches, Coahuiltecans, Cherokees, Choctaws, Coushattas, Hasinais, Jumanos, Karankawas, Kickapous, Kiowas, Tonkawas, et Wichitas[3].

Avec l’arrivée des Français et des Espagnols dans la région de l’actuel Texas se terminait la période préhistorique. Cependant, pendant encore plusieurs décennies, beaucoup d’Amérindiens conservèrent leur mode de vie jusqu’au XVIIIe siècle, au moment où les missionnaires espagnols commencèrent l’évangélisation. L’introduction du cheval, d’objets en métal et en verre fit véritablement entrer les communautés dans l’histoire. C’est aussi à cette époque que les villages subirent des épidémies ainsi que les attaques des Apaches et des Comanches.

Le nom « Texas » vient du caddo « tejas » qui signifie « allié » ou « ami[4] - [5] - [6] - [7] »

Explorations européennes

Arrivée des Espagnols

L’exploration de l’actuel Texas par les Espagnols commença par la voie maritime. En 1519, Alonso Álvarez de Pineda longea les côtes du golfe du Mexique avec quatre navires[8]. Alors qu’il cherchait un passage vers l’Asie via l'océan Pacifique, Álvarez de Pineda dessina la première carte du rivage nord du golfe du Mexique[9]. Le , le conquistador espagnol Álvar Núñez Cabeza de Vaca, survivant de l’expédition de Pánfilo de Narváez, fut le premier Européen à fouler le sol du futur Texas. Il fut suivi par Francisco Vásquez de Coronado qui explora le nord en 1541 à la recherche d’or et de pierres précieuses, recherche qui se révéla infructueuse[10]. L’année suivante, les survivants de l’expédition d’Hernando de Soto arrivèrent par l’est en 1542. D’autres voyages furent menés depuis le Mexique actuel dans les années 1580-années 1590, puis à partir du Nouveau-Mexique au XVIIe siècle notamment par les Franciscains[8]. L’exploration depuis le Nouveau-Mexique fut entravée par la révolte des Indiens Pueblos dans les années 1680.

Texas français

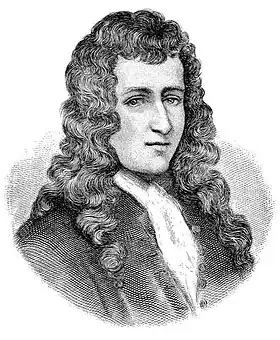

À la fin du XVIIe siècle, les Espagnols furent concurrencés par les explorateurs français qui partaient de la Louisiane française. En 1685, le Français René-Robert Cavelier de La Salle débarqua dans la baie de Matagorda[11] et fit construire le Fort Saint-Louis en février[12]. Deux de ses navires furent détruits par des tempêtes (La Belle a été retrouvée). La Salle et ses hommes tentèrent de retrouver le fleuve Mississippi qu’il avait descendu quelques années avant ; certains allèrent jusqu’au Río Grande[12], d’autres jusqu’à la Trinity River[13]. L’expédition tourna mal et La Salle fut assassiné au cours d'une mutinerie[11] en mars 1687, sur les côtes du Texas[14]. La petite colonie de Saint-Louis ne résista pas longtemps aux épidémies et à l’hostilité des Amérindiens. Mais la France continua à revendiquer le Texas jusqu’au traité de Paris en 1763.

Avertis de la présence française aux portes de la Nouvelle-Espagne, les Espagnols envoyèrent une dizaine d’expéditions entre 1685 et 1689 afin de trouver Fort Saint-Louis[8]. Ces expéditions permirent de continuer l’exploration du Texas et de cartographier précisément les côtes de la région. C’est finalement Alonso de León qui retrouva en 1689 Fort Saint-Louis qui avait été déserté par les Français. L’année suivante, l’Espagnol revint sur ces lieux au cours d’un deuxième voyage et détruisit le campement français. En 1739-1740, deux frères d’origine française, Pierre et Paul Mallet, découvrirent une route naturelle reliant La Nouvelle-Orléans à Santa Fe. Ils furent arrêtés par les autorités espagnoles en 1751[8].

Le Texas espagnol (1690-1821)

Le Texas fut intégré à la colonie de Nouvelle-Espagne jusqu’à l’indépendance du Mexique en 1821. L'installation des Espagnols, qui commença réellement au XVIIIe siècle[8] répondait à l'expansion de la colonie française de Louisiane à l'est et au souci de préserver les mines d'argent du Mexique. Elle se manifesta par l'installation de colons, la fondation de forts et de missions. Elle se heurta à l'hostilité des Amérindiens.

Les premiers établissements

Le plus ancien établissement européen du Texas fut fondé en octobre 1680 par des conquistadors, des frères franciscains et des Amérindiens Tigua : Ysleta dans l'ouest du Texas actuel, sur le Rio Grande.

En 1690 fut fondée la mission franciscaine de San Francisco de los Tejas dans l’est du Texas à San Pedro Creek (comté de Houston), en territoire nabedache. Mais face à la menace indienne, les religieux durent quitter le site quelques années plus tard.

En 1700, un premier poste fut occupé à Juan Bautista, sur le cours inférieur du Río Grande. Un gouverneur fut installé et de nouveaux presidios furent construits plus à l'est (Fort Taovaya, Los Adaes, San Augustin de Ahumada, San Luis de Amarillas...).

En 1716 fut fondée la mission Concepcion. La mission de San Antonio de Valero fut inaugurée en 1718. Elle fut transformée à partir 1803 en poste militaire qui prit le nom d'Alamo en raison de l'arrivée d'un détachement venu de la région d'El Alamo, dans l'État de Coahuila (Mexique). D'autres établissements religieux suivirent par la suite, comme la mission San Juan Capistrano (1731) ou la mission Nuestro Señora del Espíritu Santo de Zúñiga (1732). Sous l’impulsion de José de Escandón, plusieurs villages de colons furent fondés entre 1749 et 1755 dans la Nouvelle-Santander, qui correspondait au sud du Texas et au Tamaulipas mexicain[8].

L'exploration du Texas se poursuivit tout au long du XVIIIe siècle : elle fut le fait des contrebandiers et des coureurs des bois qui nouaient des contacts avec les Amérindiens. L'Américain Zebulon Pike explora une partie du territoire texan en 1806-1807.

Relations avec les puissances voisines

Le Traité de Paris (1763) qui met un terme à la guerre de Sept Ans entre les puissances européennes, modifia considérablement la géopolitique de l’Amérique du Nord. La France perdit le Canada et la Louisiane. La Nouvelle-Orléans et la rive occidentale du Mississippi furent remises à l'Espagne. La Nouvelle-Espagne n’eut dès lors plus à craindre la présence française. Les Espagnols cherchèrent à relier La Nouvelle-Orléans à Santa Fe en traversant le Texas[8]. Ils doivent également faire face aux raids apaches et comanches. Ainsi le la bataille d'Arroyo de Soledad vit la victoire des Espagnols commandés par Juan de Ugalde et de leurs alliés amérindiens, sur les Apaches Mescaleros, Lipans et Lipyans.

Après leur indépendance en 1783, les États-Unis s’agrandissent vers l’ouest ; en 1795, la navigation commerciale sur le Mississippi fut ouverte aux Américains[15]. La vente de la Louisiane en 1803 consacra l’accroissement du territoire américain. L’influence américaine fut également marquée par l’arrivée d’aventuriers comme Philip Nolan (1771-1801), de marchands, de scientifiques comme William Dunbar ou Peter Custis. Le traité d'Adams-Onís de 1819 fixa la frontière entre les territoires américain et espagnol.

Mise en valeur du Texas

Au XVIIIe siècle, la colonie du Texas souffrait de sous-peuplement : il y avait 500 Tejanos en 1731, à peine 1 000 en 1760[16]. La métropole encouragea pourtant l'installation de nouveaux colons en leur offrant le titre d'hidalgo ou des avantages financiers. Elle permit à des Anglo-Saxons de s'installer au Texas : ils étaient recrutés par des agents appelés empresarios, tels que Haden Edwards ou Moses Austin.

L'essor économique peina à venir à cause de l'isolement et du monopole du commerce avec l'Espagne : les colons tiraient quelques ressources des échanges avec les Français ou les Amérindiens. Ils pratiquaient l'élevage extensif ou l'agriculture en utilisant la main d'œuvre locale.

Les Espagnols réalisèrent des travaux d’irrigation le long du Río Grande[17]. Ils fondèrent des ranchos (ranchs) et imposèrent le système des haciendas : ces grandes exploitations autarciques possédaient plusieurs bâtiments regroupés autour d’une place[18]. Les bêtes étaient gardées par des vaqueros, les ancêtres des cow-boy, qui maîtrisaient déjà la technique du rodéo pour capturer les bovins sauvages avec le lazo (lasso). L'élevage produisait essentiellement des peaux et du suif[19].

Les mines étaient exploitées par des esclaves amérindiens[20]. Il régnait un climat de violence et de non-droit : les attaques des Comanches et des Apaches ainsi que les révoltes des esclaves secouaient fréquemment le nord de la Nouvelle Espagne. Les habitants subissaient le banditisme des filibusters.

Les pirates français, Luis-Michel Aury et Jean Lafitte, à Galveston près de la colonie de Champ d'asile

C'est ensuite la présence française qui domine au Texas, via des planteurs de coton pratiquant l'esclavage, interdit par le Mexique, et qui réclameront en 1836 la République du Texas, reconnue par la France, et étape de la conquête de l'Ouest américaine.

Le pirate français Jean Lafitte succède en 1817 à son compatriote Louis-Michel Aury sur l'île de Galveston, installe une ville d'un millier d'habitants, se fait nommer gouverneur par le gouverneur provisoire américain, le docteur James Long, un aventurier comme lui[21], qui promet des terres. Lafitte approvisionne les colons en esclaves comme il l'a fait au départ de Barataria pour la Louisiane. En 1819, Galveston a une population de 1 000 à 2 000 personnes[22].

C'est aussi en 1817 non loin de Galveston que 400 français créent la colonie de Champ d’asile, sur la Trinity River, près de Moss Bluff et d’Atascosito. Parmi les fondateurs, le général Antoine Rigaux et le général Charles Lallemand qui a réuni 150 immigrés français des communautés de réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique à New York et Philadelphie de nombreux ex-officiers de Bonaparte.

Galveston est la principale ville du Texas, avec 3 500 habitants en 1836, plus de 10 % du total. Ce sera la première dotée d'un bureau de poste (1836), d'une base navale (1836), d'une presse à coton (1842), d'une compagnie d'assurance (1854), de réverbères à gaz (1856), d'un opéra (1870).

C'est le plus grand port cotonnier, rivalisant avec La Nouvelle-Orléans[23], grâce aux lignes de chemin de fer[23], son quartier du « Strand » est surnommé le « Wall Street du Sud ». Entre 1838 et 1842, il y a dix-huit journaux sur l'île, le Galveston County Daily News étant le seul survivant. Un viaduc la relie au continent en 1860, l'année où deux tiers du coton texan, cultivé essentiellement dans la partie orientale, partent de Galveston, pour un total de 11 millions de dollars. C'est en 1860 qu'a commencé la concurrence du port voisin de Houston, du nom du général Sam Houston, mieux caché car plus dans les terres. En 1900, Galveston a encore 42 000 habitants, plus que Houston, mais l'Ouragan de Galveston la pénalise. En 1875, Indianola, deuxième ville du Texas avec 5 000 habitants, à 100 km à l'ouest de Galveston, subit un premier ouragan et est abandonnée après un second en 1886[24].

En 1851, Galveston et Indianola sont respectivement les 4e et 7e villes américaines d'immigration au départ du port allemand de Brême, avec 2 270 et 718 personnes[25].

Le Texas mexicain (1821-1836)

En 1821, le Mexique s'émancipe de la tutelle coloniale espagnole après la guerre d'indépendance. Une constitution provisoire, le Plan de Iguala, reprenait les principes de la Constitution espagnole de 1812 et garantissait l’égalité civique pour tous les habitants du Mexique[26]. Le pays fut d’abord une monarchie sous Augustin Ier qui abdiqua en mars 1823. Le mois suivant, les citoyens de San Antonio de Bexar établirent un comité de gouvernement pour la province du Texas. En juillet, Luciano Garcia fut nommé pour diriger le Texas[27]. Le , les Mexicains élurent des représentants pour écrire une nouvelle constitution[28]. Le Texas fut représenté par Erasmo Seguin[29].

La constitution mexicaine de 1824, inspiré de celle des États-Unis[29], fit du Mexique une République fédérale, avec le catholicisme comme religion d’État[30]. Le Texas fut regroupé avec le Coahuila pour des raisons démographiques, donnant naissance à la province de Coahuila y Tejas[28]. Cette dernière était la plus pauvre du Mexique[31] et avait pour capitale Saltillo[30]. Les missions de plus de dix ans furent transformées en paroisses, tandis que d’autres furent sécularisées, les terres étant distribuées aux Amérindiens. Les caisses de l’État mexicain étant vides, les colons furent encouragés à former leurs propres milices pour combattre les Apaches et les Comanches.

La colonisation des 300 de la famille Austin

Juste avant l’indépendance du Mexique, la Nouvelle-Espagne encouragea l’immigration sans restriction d’origine ou de religion. Les lois mexicaines furent plus contraignantes : les immigrants devaient pratiquer le catholicisme et apprendre l’espagnol[32]. Toute famille souhaitant s’installer au Texas devait se déclarer, mais cette règle ne fut pas toujours respectée[33]. La propriété foncière fut d’abord réservée aux soldats, aux citoyens mexicains puis aux immigrants. Ceux qui possédaient des terres avant l’indépendance purent les conserver, à condition qu’ils n’aient pas combattu aux côtés des Espagnols. En 1825, la plupart des 3 500 Texans se concentraient à San Antonio et La Bahia[34]. En 1821-1822, l'Américain Moses Austin puis son fils Stephen F. Austin favorisent l'implantation de 300 familles au Texas[35] - [36]

Ce premier groupe de colons anglo-saxons, connu sous le nom de Old Three Hundred s’installa le long du fleuve Brazos, de l’embouchure jusqu’à la ville actuelle de Dallas[37]. Stephen F. Austin dut se rendre à Mexico pour obtenir l’autorisation du nouveau gouvernement[38], autorisation qui avait été donnée à son père par les autorités espagnoles avant l’indépendance. Celle-ci fut accordée en 1823 par l’empereur Augustin Ier ; mais après son abdication, le nouveau gouvernement républicain du Mexique annula tous les actes du régime précédent. Le contrat d’Austin fut finalement reconnu à la mi-avril 1823. Lorsqu’il revint au Texas en juillet 1823, Stephen Austin décida de faire de San Felipe de Austin le chef-lieu de sa petite colonie[39]. Austin put installer cent autres familles en 1827 le long de l’Old San Antonio Road ; les autorités mexicaines pensaient qu’elles aideraient les soldats à se défendre contre les attaques comanches[33]. Un autre empresario, Green Dewitt, installa des colons plus à l’ouest en décembre 1825[40]. Son chef-lieu Gonzales fut incendié en juillet 1826 au cours d’un raid des Comanches. La colonie fut reconstruite à San Felipe l’année suivante et protégée par des pièces d’artillerie[41]. Au total, 24 empresarios participèrent à l’accroissement démographique de la région par l’immigration[37]. Beaucoup d’Anglo-Saxons possédaient des esclaves[42]. Les autorités attendaient d’eux qu’ils prennent la citoyenneté mexicaine et se convertissent au catholicisme. Stephen F. Austin devint lieutenant colonel de la milice et obtint les pleins pouvoirs en matière judiciaire, sauf pour les crimes les plus graves[43]. Il élabora le premier code de loi anglo-américain du Texas en 1824 ainsi que plusieurs institutions destinées à maintenir l’ordre (shérif, cour de justice). En 1823, il créa une patrouille (la Ranger Company) dont la mission était de protéger les colons contre les attaques amérindiennes et de régler les différends à l’intérieur de la communauté. Les premiers volontaires étaient rétribués en terres et ne portaient pas d’uniforme. Ils furent les précurseurs des fameux Texas Rangers[44]. Ils combattirent notamment les Karankawas qui furent pratiquement anéantis[41].

Tensions avec le Mexique autour de l'esclavage

En 1825, un autre empresario, Haden Edwards, qui s’était établi à Nacogdoches dans l’est du Texas, convoita les terres détenues par les Mexicains qui n’avaient pas de titre de propriété. Il alla jusqu’à déclarer l’indépendance de sa colonie le et proclama la République de Fredonia. Austin envoya une milice de 250 hommes pour venir à bout de la rébellion et Edwards dut s’enfuir[45]. Le gouvernement mexicain chargea le général Manuel Mier y Teran d’enquêter sur la colonisation anglo-américaine : son rapport conclut que les Anglo-américains refusaient de devenir citoyens mexicains et cherchaient à vivre séparément des Mexicains. Il constatait, d’autre part, que les lois relatives à l’esclavage n’étaient pas respectées par les colons[45].

Le Mexique abolit progressivement l’esclavage[46] : en 1823, il interdit la vente ou l’achat d’esclaves et exigea que leurs enfants fussent affranchis à l’âge de 14 ans[42]. D’autre part, tout esclave introduit au Mexique devait être libéré[46]. Un recensement effectué vers 1825 indiquait que la colonie d’Austin comptait 1 347 Anglo-Américains et 443 Noirs, dont un petit nombre seulement était libre[47]. Cependant, une large partie des esclaves n'était pas déclarée. En 1827, le parlement de Coahuila y Tejas déclara illégale l’introduction de nouveaux esclaves et octroya la liberté pour les enfants d’esclaves dès leur naissance[42]. L’esclavage fut officiellement aboli au Mexique en 1829[42]. La nouvelle provoqua l’agitation des colons si bien que le Texas fut temporairement exempté le 2 décembre 1829[48] - [49].

Le 6 avril 1830, le président mexicain Anastasio Bustamante menaça le Texas d’une intervention militaire si l’esclavage n’était pas aboli[50]. Pour contourner cette décision, beaucoup de colons anglo-américains convertirent leurs esclaves en « indentured servants » (« domestiques sous contrat ») à vie. Vers 1836, il y avait encore quelque 5 000 esclaves au Texas[51]. Plusieurs esclaves furent importés illégalement des Antilles, de Cuba ou d’Afrique. Bustamante prit des mesures pour décourager la colonisation anglo-américaine : il fit annuler les exemptions de taxes accordées aux immigrants. Il augmenta les droits de douane sur les produits exportés par les États-Unis[50]. Les lois réglementant l’installation des colons passèrent sous le contrôle de l’état fédéral[52]. Les colonies de moins de 150 habitants furent dissoutes. Enfin, Bustamante interdit l’immigration américaine au Texas[50]. Pourtant, ces mesures n’empêchèrent pas l’afflux d’Américains au Texas : de 7 000 vers 1830[53] leur nombre passe à 30 000 vers 1834[54] contre seulement 7 800 Mexicains[55] et les deux communautés se rejetaient mutuellement[54].

Le Texas devint par ailleurs un enjeu géopolitique pour les États-Unis : les spéculateurs américains convoitent les immenses terres du Texas et pensent y faire fortune. Le gouvernement voit dans l’annexion du Texas un moyen de maintenir l’équilibre entre états esclavagistes et abolitionnistes. En 1827, le président américain John Quincy Adams tente d’acheter le Texas pour un million de dollars, mais le président mexicain Guadalupe Victoria refuse son offre. Deux ans plus tard, Andrew Jackson propose 5 millions de dollars refusés par Vicente Guerrero[56].

En juillet 1829, le général espagnol Isidro Barradas débarque sur la côte orientale du Mexique avec 2 700 soldats afin de reprendre le pays. Austin est chargé d’organiser la défense du Texas[56], alors que le gouverneur du Yucatan Antonio López de Santa Anna prend la tête de troupes et arrête l’invasion. Pendant ce temps, le congrès mexicain avait donné au président Guerrero des pouvoirs exceptionnels, faisant de lui un dictateur, ce qui alarma les colons texans[57].

Vers la révolution texane

Afin d’empêcher l’immigration américaine, les Mexicains construisirent des presidios le long de la frontière avec les États-Unis : le premier fut érigé en 1831 sur le site de l’actuelle Anahuac. D’autres suivirent comme le Fort Teran sur la Neches[58]et Tenoxtitlan sur la rive occidentale du Brazos.

Anahuac fut placé sous le commandement du colonel John Davis Bradburn. Ce dernier appliqua strictement les lois sur l’immigration et l’esclavage, ce qui provoqua la colère des colons. En 1831, il affranchit deux esclaves qui s’étaient enfuis de Louisiane. Leur propriétaire engagea William B. Travis pour défendre sa cause. Bradburn le jeta en prison après quoi des colons attaquèrent la garnison d’Anahuac pour le libérer[59] au cours de l’été 1832[49]. Le 26 juin, les Anglo-Américains se heurtèrent aux Mexicains à la bataille de Velasco. Grâce à des renforts mexicains, la situation et l’ordre furent rapidement rétablis.

En 1832, Antonio López de Santa Anna mena une insurrection contre le président Bustamante. Bien qu’une grande partie de l’armée soutenait ce dernier, la guerre civile ne put être empêchée[59]. Un grand nombre de Texans se rangea du côté de Santa Anna et s’enrôla dans l’armée du général José Antonio Mexía. Celui-ci déposa le commandant de Matamoros. En octobre, 55 délégués du Texas formèrent la convention de 1832 à San Felipe et rédigèrent des pétitions pour le congrès du Mexique. Ils réclamaient l’abrogation des lois de colonisation et la reconnaissance du Texas comme province à part entière[60]. Une seconde convention se tint l’année suivante en vue d’écrire une constitution pour le Texas. Elle fut apportée à Santa Anna à Mexico par Austin qui fut arrêté le 21 novembre 1833 pour trahison[61]. Le gouvernement mexicain fit des concessions aux Texans : l’article 11 des lois de colonisation fut abrogé, ce qui permit aux immigrants américains de s’installer au Texas[61]. Le Texas fut divisé en trois départements : San Antonio-Bexar, Brazos et Nacogdoches. L’anglais fut accepté comme deuxième langue[62]. La capitale de l’état fut transférée de Saltillo à Monclova en mars 1833[63]. Mais lorsque le gouvernement instaura la centralisation, la guerre civile se ralluma. En 1835 éclata la révolution texane.

La Révolution texane

La centralisation et la dictature mises en place par Antonio Lopez de Santa Anna[64] et son vice-président Valentín Gómez Farías provoquèrent le soulèvement de plusieurs provinces du Mexique en 1835.

Le 30 juin 1835, un groupe de Texans sous la conduite de William B. Travis prit le site d’Anahuac et expulsa les forces mexicaines[49]. En octobre, la bataille de Gonzales opposa les troupes anglo-américaines aux troupes mexicaines : elle est considérée comme la première bataille de la Révolution texane[65]. Dans les jours qui suivirent, les insurgés défirent l’armée du Mexique à la bataille de Concepción (28 octobre) et à la bataille de Goliad ; ils affrontèrent encore les Mexicains le 26 novembre à Grass Fight puis ils assiégèrent San Antonio qui était défendue par le general Martín Perfecto de Cos avec 800 hommes[49] ; ils se rendirent le 11 décembre et durent quitter le Texas. Le 7 novembre 1835, les représentants des diverses colonies texanes se réunirent à San Felipe de Austin et déclarèrent vouloir défendre la constitution de 1824. Ils mirent en place un gouvernement provisoire et élurent un parlement. En 1835-1836, Samuel Houston fut nommé à la tête de l'armée texane pendant la guerre d'indépendance du Texas. Santa Anna décida de mener une expédition punitive[65] destinée à anéantir la rébellion texane. Il réunit quelque 6000 hommes à San Luis Potosi et marcha vers le nord à travers les déserts mexicains au cours d’un hiver rigoureux. La troupe perdit des centaines de soldats et arriva à San Antonio en février 1836. Du 26 février au 6 mars, Santa Anna mena le siège de Fort Alamo, une ancienne mission occupée par les rebelles. Les 5000 soldats mexicains[66] finirent par venir à bout des insurgés et entrèrent dans le fort. La bataille fit environ 200 morts du côté des Texans, dont le célèbre Davy Crockett[66] ; le bilan fut de 600 morts du côté mexicain[65]. Les survivants furent capturés et exécutés sur ordre de Santa Anna. La répression s'abattit et l'armée mexicaine se livra à des pillages qui ne firent que souder les colons américains. Les hommes tombés à Fort Alamo devinrent rapidement des héros pour les Texans qui souhaitaient ardemment prendre leur revanche. Pendant ce temps, le 2 mars à Washington-on-the-Brazos, 59 délégués texans de la Convention de 1836 signèrent une déclaration d’indépendance vis-à-vis du Mexique[49] - [65]. Après cet événement, Sam Houston rejoignit son armée de volontaires à Gonzales, mais dut battre en retraite devant les troupes de Santa Anna. Parallèlement à l’avancée de Santa Anna, le général mexicain José de Urrea dévasta le Texas au printemps 1836 : il prit San Patricio, puis remporta la bataille d’Agua Dulce Creek (2 mars) durant laquelle le Dr James Grant et ses 36 hommes furent tués. De son côté, James Fannin rassembla des hommes pour prendre Matamoros[65]. Le 19 mars, il quitta le presidio de La Bahia et alla à la rencontre de Samuel Houston. Sur le chemin, les troupes d’Urrea encerclèrent la troupe texane près de Coleto Creek. Les hommes de Fannin se rendirent après avoir obtenu l’assurance d’être bien traités. Santa Anna envoya l’ordre de tous les massacrer à Goliad le 27 mars[65]. Lorsque Samuel Houston apprit les défaites texanes du mois de mars, il décida de se retirer de Gonzales. En l’absence de moyens de transport et d’hommes en nombre suffisant, il se débarrassa de ses canons en les jetant dans la Guadalupe River, incendia la ville et prit la direction du nord-est.

Les armées mexicaines suivirent les Texans : les deux troupes s’affrontèrent sur la rivière San Jacinto à Buffalo Bayou. Le , à la Bataille de San Jacinto, Sam Houston conduisit l'armée du Texas (environ 900 hommes[65]) à la victoire contre une partie de l'armée mexicaine du général Santa Anna qui fut capturé peu après la bataille. Celui-ci dut signer les traités de Velasco le établissant l’indépendance du Texas. Il se présenta devant le président américain Jackson à Washington D.C. pour garantir l’indépendance de la nouvelle République ; mais le général fut déposé de ses fonctions à Mexico pendant son absence, si bien que ses décisions ne furent pas reconnues par son pays. Samuel Houston devint le premier président de la République du Texas, qui fut officiellement reconnue par le gouvernement américain en mars 1837, mais pas par celui du Mexique.

La République du Texas (1836-1845)

Le , la République du Texas accéda à l'indépendance après une guerre contre le gouvernement mexicain de Santa Anna. Le jeune État eut du mal à assurer ses frontières et demanda donc son rattachement aux États-Unis. Le Texas devint un État des États-Unis en 1845.

La plupart des Texans étaient favorables à l'union de leur République à celle des États-Unis. L'urgence du rattachement au puissant voisin se fit sentir lorsque les troupes mexicaines prirent San Antonio le . Une milice dirigée par Mathew Caldwell délivra finalement la ville. Cependant, les abolitionnistes américains voyaient d'un mauvais œil l'entrée du Texas, un État esclavagiste, dans l'Union. Ces réticences furent levées lorsque James K. Polk devint président des États-Unis en 1844. Le , le Congrès américain vota l'admission du Texas comme État des États-Unis[67]. Washington ne cacha pas ses intentions de fixer la frontière du Texas sur le Río Grande (et non sur la rivière Nueces) et d'annexer la Californie. D'autre part, les Américains réclamaient au gouvernement mexicain des indemnités en compensation des pertes qui eurent lieu au cours des révolutions mexicaines. Ces facteurs, ajoutés à la perte du Texas, déclenchèrent la guerre américano-mexicaine de 1846-1848[68].

Le temps des guerres (1846-1870)

Le , les forces du général américain Zachary Taylor se dirigèrent vers le Río Grande en réaction à la prise de Fort Brown par Mariano Arista ; elles remportèrent la bataille de Palo Alto près de l'actuelle Brownsville.

Les Américains finirent par envahir le Mexique et par prendre la capitale le . Le traité de paix de Guadalupe Hidalgo, signé le , cédait la Californie, le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis. Le Mexique obtenait 15 millions de dollars de compensation[69].

Parmi les cinq mesures que prévoyait le Compromis de 1850, l'une définissait les frontières actuelles du Texas et octroyait à cet État une indemnité de dix millions de dollars en compensation des territoires issus de la Cession mexicaine et cédés au Territoire du Nouveau-Mexique[70], répartis ultérieurement entre les États du Nouveau-Mexique, Colorado, Kansas, Oklahoma et Wyoming[71]. Après 1848, le nombre d'immigrants augmenta rapidement attirés par le développement de la culture du coton[72].

État esclavagiste, le Texas entra dans les États confédérés d'Amérique le [73]. Pendant la Guerre de Sécession, le Texas eut un rôle important dans l'approvisionnement en marchandises des États du Sud. Il fournit surtout des cavaliers comme remplaçants pour les confédérés tombés au front. Au milieu de 1863, les Nordistes s'emparèrent du Mississippi ce qui eut pour effet de couper le Texas des armées situées à l'est du fleuve. La dernière bataille de la guerre civile eut lieu à Palmito Ranch le [74]. Peu touché par les ravages de la guerre l´État capitula en 1865 et réintégra l'Union le [75]. Comme dans le reste du Sud des États-Unis, la période de la Reconstruction fut marquée par la ségrégation raciale et les violences contre les Noirs, ainsi que par une profonde crise agricole.

Le Texas de 1870 à nos jours

Après la guerre de Sécession, les grands propriétaires fonciers s'emparèrent graduellement de la plupart des terres au détriment des petits colons. Entre 1880 et 1884, les grands propriétaires, organisés en véritables trusts basés principalement à Boston et à New York, prennent possession de près de 50 millions d'acres. Ils organisèrent des groupes de voleurs de bétail afin de harceler et ruiner les petits éleveurs ; près de trois millions de têtes de bétail sont volés aux amérindiens dans les années 1860. Ils obtinrent par ailleurs la collaboration du Parlement, qu'ils contrôlaient au Texas et au Kansas[76].

Le , le Texas entra dans une période de développement économique avec la découverte du premier puits de pétrole important, le Spindletop, situé au sud de Beaumont. D'autres gisements furent trouvés par la suite dans l'est et l'ouest de l'État, et sous les eaux du golfe du Mexique. À son apogée, la production moyenne était de trois millions de barils par jour en 1972[77]. L'argent du pétrole servit, entre autres choses, à financer un fonds public pour développer les universités de l'État.

Cependant, la Grande Dépression dans les années 1930 eut des effets notoires sur l'économie et la société texanes, et fit augmenter le chômage. De nombreux paysans abandonnèrent les régions du Dust Bowl, les plaines rendues impropres à la culture par l'érosion éolienne et la sécheresse. C'est également à cette époque que les Afro-américains du Sud des États-Unis partirent travailler dans la Manufacturing Belt, afin d'échapper à la ségrégation[78]. La part des Noirs dans la population texane passa de 20,4 % en 1900 à 12,4 % en 1960[78].

Après la Seconde Guerre mondiale, le Texas se dota d'un réseau moderne d'universités et de colleges, notamment sous l'impulsion du gouverneur John B. Connally. L'État fédéral leur octroya des fonds pour la recherche sous les présidences de Kennedy et de Johnson[79].

Le vendredi à Dallas, au Texas, à 12 h 30 (Central Standard Time), le trente-cinquième président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, fut assassiné.

Chronologie

Texas espagnol

- 1519 : Alonso Álvarez de Pineda, un explorateur espagnol, dessine les côtes du Texas sur une carte.

- 1528–1534 : Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un autre explorateur espagnol passe six ans au Texas.

- : René-Robert Cavelier de La Salle fonde Fort Saint-Louis à Matagorda Bay, établissant la présence française sur le territoire texan.

- 1690 : Alonso de León traverse le Río Grande et fonde San Francisco de los Tejas Mission dans l'est du Texas.

- 1700–1799 : L'Espagne établit des missions catholiques au Texas jusqu'au XVIIIe siècle :

- 1716 : Fondation de la mission Concepcion.

- 1718 : Fondation de la mission de San Antonio de Valero par des missionnaires franciscains.

- 1793 : La mission de San Antonio de Valero est sécularisée dans le cadre de la politique générale du gouvernement du vice-roi de la Nouvelle-Espagne à l'égard des missions.

- 1801 : Mort de l'aventurier américain Philip Nolan suspecté de mener un raid d'invasion du Texas, au cours d'un affrontement contre les troupes espagnoles venues l'arrêter.

- 1803 : San Antonio de Valero est utilisé comme poste militaire. Il prendra bientôt le nom d'Alamo en raison de l'arrivée d'un détachement venu de la région d'El Alamo, dans l'État de Coahuila (Mexique).

- 1810, le Mexique, dont le Texas et la Californie faisaient partie, déclare son indépendance vis-à-vis de l'Espagne, s'ensuivra une guerre d'indépendance jusqu'en 1821.

- 1812 : Une armée menée par le patriote mexicain Bernardo Gutierez de Lara et un officier américain Augustus Magee pénètre au Texas en juillet et remporte plusieurs succès contre les troupes espagnoles.

- : Déclaration d'indépendance du Texas, la toute première de son histoire.

- : La bataille de Medina met fin à cet État éphémère. Le général Joaquim de Arredondo enchaîne sa victoire par une dure répression. Le Texas redevient une province espagnole.

- 1819 : Première expédition de James Long au Texas. La République du Texas est proclamée, lui-même est élu président mais les Espagnols viennent à bout de leurs adversaires.

- 1820 : Seconde expédition de James Long au Texas qui se termine par sa capture.

- 1820 : Le Texas compte environ 4 000 habitants.

Texas mexicain

- : Fin de la Guerre d'indépendance du Mexique, le Vice-roi de Nouvelle-Espagne Juan O'Donojú signe l'acte d'indépendance du Mexique.

- : Stephen Fuller Austin, en pleine « conquête de l'Ouest » implante une colonie américaine de 300 familles dans la région de la Brazos River. Ce groupe est connu sous le nom de « Old Three Hundreds » (« Les Anciens trois cents »).

- : Bataille de Velasco

- 1835 : Début de la Révolution texane. En 1835, Stephen F. Austin encourage la guerre contre le Mexique.

- : Bataille de Gonzales

- : Bataille de Concepción, 90 Texans défont 450 Mexicains.

- : La Convention de 1836 signe la Déclaration d'Indépendance du Texas.

- : L'armée mexicaine prend d'assaut le fort Alamo dont tous les défenseurs sont tués. Parmi eux, Davy Crockett, Jim Bowie et Travis.

- : Le général Antonio López de Santa Anna ordonne l'exécution de James Fannin et 400 Texans au Massacre de Goliad.

- : Bataille de San Jacinto

- : Les délégués officiels de la République du Texas et le général mexicain Santa Anna signent le traité de Velasco.

La république du Texas

- 1836 : Cinq villes firent office de capitale de l'État avant le choix de Houston par Sam Houston : Washington-on-the-Brazos, Galveston, Harrisburg, Velasco (en), et Columbia.

- : Attaque mexicaine, dirigée par Rafael Vasquez.

- : Les troupes mexicaines dirigées par Adrian Woll, s'emparent de San Antonio. Ils finissent par se retirer avec des prisonniers.

Le Texas dans l'Union

- : le Texas est accueilli au sein de l'Union, il devient un État des États-Unis, en violation du Traité de Velasco (14 mai 1836).

- février 1846 : Le président des États-Unis James Knox Polk envoie des troupes, commandées par le Général Zachary Taylor : sur le Río Grande pour faire pression sur le gouvernement mexicain. Taylor construit alors Fort Texas (plus tard nommé Fort Brown) sur la rive du Río Grande face à la ville de Matamoros.

- : un détachement fort de 2 000 cavaliers mexicains attaque une patrouille américaine de 63 hommes sur le territoire contesté situé au nord du Río Grande et au sud de la Nueces. La cavalerie mexicaine met en déroute la patrouille et tue onze soldats américains dans ce qui sera nommé plus tard la « Thornton Affair » (« L'affaire Thornton », du nom du capitaine qui commandait la patrouille attaquée). Le président Polk prend prétexte de cet incident pour déclarer la Guerre américano-mexicaine.

- : la première bataille de cette guerre a lieu à Palo Alto.

- 1er février 1861 : Secession Convention.

- : les Texans votent la sécession à une majorité de 46 129 voix contre 14 697 et entrent dans la guerre de Sécession.

- : le congrès Texan réintègre l'Union.

Notes et références

- (en) Thomas R. Hester, Ellen Sue Turner, « Prehistory », sur The Handbook of Texas Online, Texas State Historical Association (consulté le )

- (en) Kay Sutherland, Rock Paintings at Hueco Tanks State Historic Site, Austin, Texas Parks and Wildlife, (lire en ligne)

- Rupert N. Richardson, Adrian Anderson, Cary D. Wintz & Ernest Wallace, Texas: the Lone Star State, 9th edition, New Jersey, Prentice Hall, (ISBN 0-13-183550-5), pp 10–16

- Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West !, page 51

- (en) Phillip L. Fry, « Handbook of Texas Online, s.v. "," » (consulté le )

- Rupert N. Richardson, Adrian Anderson, Cary D. Wintz & Ernest Wallace, Texas: the Lone Star State, 9th edition, New Jersey, Prentice Hall, (ISBN 0-13-183550-5), p.1

- (en) Encyclopædia Britannica, « Texas » (consulté le )

- (en) John Miller Morris, « Exploration », sur The Handbook of Texas Online, Texas State Historical Association (consulté le )

- Donald E. Chipman, Spanish Texas, 1519-1821, Austin, TX: University of Texas Press, 1992, (ISBN 0-292-77659-4), p. 243

- Pierre Lagayette, L’Ouest américain. Réalités et mythes, Paris, Ellipses, 1997, (ISBN 2729847898), p.11

- Liliane Crété, La vie quotidienne en Louisiane (1815-1830), Paris, Hachette, 1978, (ISBN 2-01-004711-7), p.17

- David J. Weber, The Spanish Frontier in North America, Yale Western Americana Series, New Haven, CT: Yale University Press, 1992, (ISBN 0-300-05198-0), p.149

- Donald E. Chipman, Spanish Texas, 1519-1821, Austin, TX: University of Texas Press, 1992, (ISBN 0-292-77659-4), pp.83–84.

- Pierre Lagayette, L’Ouest américain. Réalités et mythes, Paris, Ellipses, 1997, (ISBN 2729847898), p.14

- Jacques Binoche, Histoire des États-Unis, Paris, Ellipses, 2003, p. 70.

- Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West !, page 54

- Pierre Lagayette, L’Ouest américain. Réalités et mythes, Paris, Ellipses, 1997 (ISBN 2-7298-4789-8), p. 48

- Pierre Lagayette, L’Ouest américain. Réalités et mythes, Paris, Ellipses, 1997 (ISBN 2-7298-4789-8), p. 89

- Pierre Lagayette, L’Ouest américain. Réalités et mythes, Paris, Ellipses, 1997 (ISBN 2-7298-4789-8), p. 88

- Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West !, page 52

- Maurice Ezran, Histoire du Texas, L'Harmattan, 2000 (ISBN 978-2-7384-4572-8), page 47

- (en) Galveston County - Texas State Historical Association (TSHA)

- Albert Lancaster, Quatre Mois Au Texas: Notes de Voyage, BiblioBazaar, 2008 (ISBN 978-0-5593-1642-5), page 317

- (en) U.S. Hurricanes: worse than we thought…100 years ago - Watts Up With That?, 29 octobre 2011

- Vanderest, Question de l'importation des cotons et du transport des émigrants par le port de Dunkerque, 1854, page 121 [lire en ligne]

- Manchaca (2001), p. 161.

- de la Teja (1997), p. 82.

- Manchaca (2001), p. 162.

- Edmondson (2000), p. 71.

- Edmonson (2000), p. 72.

- de la Teja (1997), p. 85.

- Vazquez (1997), p. 50.

- de la Teja (1997), p. 88.

- Edmondson (2000), p. 75.

- Étienne de Planchard de Cussac, Le Sud américain. Histoire, mythe et réalité, Paris, Ellipses, 2001, (ISBN 2729802630), p.120

- Pierre Lagayette, L’Ouest américain. Réalités et mythes, Paris, Ellipses, 1997, (ISBN 2729847898), p.34

- Manchaca (2001), p. 198.

- Edmondson (2000), p. 63.

- Edmondson (2000), p. 70.

- Edmondson (2000), p. 73.

- Edmondson (2000), p. 74.

- Barr (1996), p. 14.

- Vazquez (1997), p. 54.

- Horton (1999), pp. 95–96.

- Manchaca (2001), p. 199

- Manchaca (2001), p. 163

- Williams (1997), p. 6

- Edmondson (2000), p. 80

- (en) Mexican Texas - Arnoldo De León, Texas State Historical Association (TSHA)

- Manchaca (2001), p. 200

- Barr (1996), p. 17

- Vazquez (1997), p. 62

- Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West !, page 81

- Manchaca (2001), p. 201

- Manchaca (2001), p. 172

- Edmondson (2000), p. 78

- Edmondson (2000), p. 79

- Edmondson (2000), p. 135.

- Vazquez (1997), p. 65.

- Vazquez (1997), p. 66.

- Vazquez (1997), p. 68.

- Vazquez (1997), p. 69.

- Vazquez (1997), p. 70.

- François Weil, « La ballade de David Crockett », dans L'Histoire (ISSN 0182-2411), no 325 (novembre 2007), p.57

- (en) Eugene C. Barker, James W. Pohl, « Texas Revolution », sur The Handbook of Texas Online, Texas State Historical Association (consulté le )

- François Weil, « La ballade de David Crockett », dans L'Histoire (ISSN 0182-2411), no 325 (novembre 2007), p.56

- Jacques Binoche, Histoire des États-Unis, Paris, Ellipses, 2003, pp. 98 et 110

- Jacques Binoche, Histoire des États-Unis, Paris, Ellipses, 2003, p. 98

- Pierre Lagayette, L’Ouest américain. Réalités et mythes, Paris, Ellipses, 1997, (ISBN 2729847898), p.35

- Article « Compromis de 1850 », Encyclopédie Microsoft Encarta 2003 (CD-Rom)

- (en) « Compromise of 1850 », Handbook of Texas (consulté le )

- (en) « Cotton Culture », Handbook of Texas (consulté le )

- (en) « Secession Convention », Handbook of Texas (consulté le )

- (en) « Battle of Palmito Ranch », Handbook of Texas (consulté le )

- (en) « Restoration » (consulté le )

- Frank Browning et John Gerassi, Histoire criminelle des États-Unis, Nouveau monde, , p. 340-341

- (en) « Oil and Gas Industry », Handbook of Texas (consulté le )

- (en) « African Americans », Handbook of Texas (consulté le )

- Carlos Kevin Blanton, « The Campus and the Capitol: John B. Connally and the Struggle over Texas Higher Education Policy, 1950-1970 », in Southwestern Historical Quarterly 2005 108(4), pp. 468-497, ISSN 0038-478X

Voir aussi

Articles connexes

- Chronologie du Texas

- Frédéric Leclerc, auteur du Texas and its revolution.

Bibliographie

- Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West ! Histoire de l'Ouest américain d'hier à aujourd'hui, Paris, Flammarion, 2002, (ISBN 2-08-211809-6)

Texas français

- John Francis Bannon, The Spanish Borderlands Frontier, 1513–1821, Albuquerque, University of New Mexico Press, , 308 p. (ISBN 978-0-8263-0309-7, lire en ligne)

- James E. Bruseth, From a Watery Grave : The Discovery and Excavation of La Salle's Shipwreck, La Belle, College Station,, Texas A&M University Press, (ISBN 1-58544-431-6)

- Colin G. Calloway, One Vast Winter Count : The Native American West Before Lewis and Clark, Lincoln, University of Nebraska Press, , 631 p. (ISBN 978-0-8032-1530-6, lire en ligne)

- Donald E. Chipman, Spanish Texas, 1519–1821, Austin, University of Texas Press, , 343 p. (ISBN 0-292-77659-4)

- (en) David J. Weber, The Spanish Frontier in North America, New Haven, Yale University Press, , 579 p. (ISBN 0-300-05198-0)

- Robert S. Weddle, The French Thorn : Rival Explorers in the Spanish Sea, 1682–1762, College Station, Texas A&M University Press, , 435 p. (ISBN 0-89096-480-7)

Texas espagnol

- Gary Clayton Anderson, The Indian Southwest, 1580–1830 : Ethnogenesis and Reinvention, Norman, University of Oklahoma Press, , 376 p. (ISBN 0-8061-3111-X, lire en ligne)

- Donald E. Chipman, Spanish Texas, 1519–1821, Austin, University of Texas Press, , 343 p. (ISBN 0-292-77659-4)

- J.R. Edmondson, The Alamo Story-From History to Current Conflicts, Plano, Republic of Texas Press, , 456 p. (ISBN 1-55622-678-0, lire en ligne)

- Stan Hoig, Beyond the Frontier : Exploring the Indian Country, Norman, University of Oklahoma Press, (ISBN 0-8061-3046-6)

- James E. Lewis, The American Union and the Problem of Neighborhood : The United States and the Collapse of the Spanish Empire, 1783–1829, Chapel Hill, University of North Carolina Press, , 304 p. (ISBN 0-8078-2429-1)

- Margaret Muenker Maxwell, Let's Visit Texas Missions, Austin, Eakin Press, , 68 p. (ISBN 1-57168-197-3)

- (en) Frank Lawrence, Jr. Owsley, Filibusters and Expansionists : Jeffersonian Manifest Destiny, 1800–1821, Tuscaloosa, University of Alabama Press, , 241 p. (ISBN 0-8173-0880-6)

- Robert H. Thonhoff, The Texas Connection With The American Revolution, Austin, Eakin Press, , 138 p. (ISBN 1-57168-418-2)

- (en) David J. Weber, The Spanish Frontier in North America, New Haven, Yale University Press, , 579 p. (ISBN 0-300-05198-0)

- (en) Robert S. Weddle, Changing Tides : Twilight and Dawn in the Spanish Sea, 1763–1803, College Station, Texas A&M University Press, , 352 p. (ISBN 0-89096-661-3)

Texas mexicain

- Gary Clayton Anderson, The Indian Southwest, 1580–1830 : Ethnogenesis and Reinvention, Norman (Oklahoma), University of Oklahoma Press, , 376 p. (ISBN 0-8061-3111-X, lire en ligne)

- Alwyn Barr, Black Texans : A history of African Americans in Texas, 1528–1995, Norman (Oklahoma), University of Oklahoma Press, , 294 p. (ISBN 0-8061-2878-X, lire en ligne)

- (en) Jesus F. de la Teja, Myths, Misdeeds, and Misunderstandings : The Roots of Conflict in U.S. – Mexican Relations, Wilmington (Delaware), Scholarly Resources Inc., , 278 p. (ISBN 0-8420-2662-2)

- J.R. Edmondson, The Alamo Story-From History to Current Conflicts, Plano (Texas), Republic of Texas Press, , 456 p. (ISBN 1-55622-678-0, lire en ligne)

- David M. Horton, Lone Star Justice : A Comprehensive Overview of the Texas Criminal Justice System, Austin (Texas), Eakin Press, (ISBN 1-57168-226-0)

- (en) Martha Manchaca, Recovering History, Constructing Race : The Indian, Black, and White Roots of Mexican Americans, Austin, University of Texas Press, , 375 p. (ISBN 0-292-75253-9)

- Albert A. Nofi, The Alamo and the Texas War of Independence, September 30, 1835 to April 21, 1836 : Heroes, Myths, and History, Conshohocken (Pennsylvanie), Combined Books, Inc., , 222 p. (ISBN 0-938289-10-1)

- (en) Josefina Zoraida Vazquez, Myths, Misdeeds, and Misunderstandings : The Roots of Conflict in U.S. – Mexican Relations, Wilmington, Scholarly Resources Inc., , 278 p. (ISBN 0-8420-2662-2)

- David A. Williams, Bricks Without Straw : A Comprehensive History of African Americans in Texas, Austin, Eakin Press, , 457 p. (ISBN 1-57168-041-1)