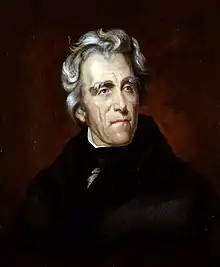

Andrew Jackson

Andrew Jackson, né le près de Waxhaw (Caroline du Nord) et mort le à Nashville (Tennessee), est un homme d'État américain, septième président des États-Unis de 1829 à 1837.

| Andrew Jackson | ||

Andrew Jackson | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| 7e président des États-Unis | ||

| – (8 ans) |

||

| Élection | 3 décembre 1828 | |

| Réélection | 5 décembre 1832 | |

| Vice-président | John C. Calhoun (1829-1832) Martin Van Buren (1833-1837) |

|

| Gouvernement | Administration Jackson | |

| Prédécesseur | John Quincy Adams | |

| Successeur | Martin Van Buren | |

| Biographie | ||

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Environs de Waxhaw (Caroline du Nord) | |

| Date de décès | ||

| Lieu de décès | Nashville (Tennessee) | |

| Nationalité | américaine | |

| Parti politique | Parti républicain-démocrate Parti démocrate |

|

| Profession | Juriste, militaire et fermier | |

| Religion | Presbytérianisme | |

|

|

||

|

|

||

|

||

| Présidents des États-Unis | ||

Gouverneur militaire de la Floride en 1821, après avoir été commandant des forces américaines durant la bataille de La Nouvelle-Orléans en 1815, il est à la base de l'ère démocratique « jacksonienne ». Il a été une figure importante qui domina la politique américaine dans les décennies 1820 et 1830. Ses ambitions politiques combinées à une participation politique plus grande de la population amenèrent la création des partis politiques tels que nous les connaissons aujourd’hui. Son héritage est vu de manière plus contrastée aujourd’hui, comme un protecteur de la démocratie populaire et de la liberté individuelle mais décrié par certains pour son soutien à la déportation des Amérindiens à l'ouest du Mississippi et à l'esclavage. Renommé pour être impénétrable et dur, il était surnommé Old Hickory (faisant référence à la dureté du bois de noyer). Basant sa carrière dans le Tennessee naissant, Jackson a été le premier président à être associé à la « frontière américaine ». Son portrait apparaît actuellement sur les billets de vingt dollars.

Biographie

Jeunesse

Andrew Jackson est né de l'union d'Andrew et d'Elizabeth Jackson, une famille scote d'Ulster, le , approximativement deux ans après leur émigration de Carrickfergus. Trois semaines après la mort de son père, Andrew est né dans les environs de Waxhaws entre la Caroline du Nord et celle du Sud. L'exactitude de son lieu de naissance est sujet à débat, Jackson déclarait être né dans une cabane à l'intérieur des frontières de la Caroline du Sud.

Il a reçu une éducation sporadique à l'école du village. Durant la guerre d'indépendance, Jackson, à l'âge de 13 ans, rejoint le régiment local. Andrew et l'un de ses deux frères, Robert Jackson, sont faits prisonniers de guerre par les Britanniques et meurent presque de faim en captivité. Lorsqu'Andrew refuse de nettoyer les bottes d'un officier anglais, celui-ci lui envoie des coups d'épée, le laissant avec des cicatrices sur sa main gauche et sur sa tête, ainsi qu'avec une grande haine à l'égard des Anglais. Durant leur emprisonnement, les deux frères attrapent la variole. Leur mère obtient leur libération en arguant de leur âge, mais Robert meurt quelques jours plus tard. Sa mère meurt six mois après du choléra. Tous les membres de la famille immédiate d'Andrew Jackson meurent d'une cause liée à la guerre, qu'il impute aux Britanniques. Il devient orphelin à l'âge de 14 ans.

Jackson est le dernier président des États-Unis à être ancien combattant de la guerre d'indépendance, et le deuxième à avoir été prisonnier de guerre après Washington.

Tennessee

Retournant à ses études, après l'expulsion des Anglais, il devint avocat au barreau de Salisbury en Caroline du Nord (1784), puis avocat général de district à Nashville, dans le Tennessee (1788). Jackson y fit ses débuts dans le commandement militaire, à la tête de quelques milices, contre les Amérindiens qu'il repoussa loin des frontières.

Le Tennessee étant admis à entrer dans l'Union, le jurisconsulte Jackson fut chargé de rédiger la Constitution du nouvel État. Représentant du Tennessee au Congrès général (1796), sénateur l'année suivante, il donna sa démission et revint dans ses foyers.

Juge de la Cour suprême de l'État et commandant en chef de la milice du Tennessee, il ne conserve que ce dernier titre (1799), et se consacre à l'agriculture. Treize ans après, des hostilités éclatent en 1812, entre les États-Unis et l'Angleterre, faisant de Jackson, ancien magistrat, législateur et laboureur, le premier homme de guerre de l'Union, ou, selon l'expression emphatique adoptée par les Anglais, le lion de l'Amérique du Nord.

Guerres amérindiennes, cœur de la guerre de 1812

Jackson s'est fait connaître par la guerre Creek puis la première guerre séminole qui forceront les Amérindiens à émigrer à l’ouest du Mississippi pour permettre aux pionniers de s’installer. Dans le Sud, ces guerres sont au centre de la guerre de 1812 contre les Britanniques, accusés de les fomenter (prétexte à la spoliation des Amérindiens, malgré les promesses et engagements du gouvernement fédéral).

Son ami Edward Livingston, ex-maire et procureur de New York, connaît le droit maritime et les litiges consécutifs à la guerre d'indépendance. Il œuvre à cette guerre de 1812 qui éloigne les troupes fédérales, permettant à Andrew Jackson de lever une milice pour combattre les Creeks, puis d'annexer leur terres lors de l'Alabama fever.

Élevé au grade de major général des milices, Jackson est chargé en décembre 1812 de conduire un corps de volontaires sur le Mississippi. En résistant aux ordres contradictoires et injustes d'un employé du gouvernement central, il s'acquiert l'affection des miliciens. C'est au cours de cette guerre qu'il semble avoir gagné son surnom d'Old hickory, en référence à la dureté du bois de noyer.

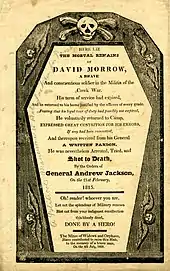

Sa difficile et périlleuse campagne contre les Amérindiens creeks (1813) se termina par un coup de force qui fit date dans les Annales militaires de l'Union. Jackson est informé que les Creeks, réfugiés dans les Florides, possession de l'Espagne, sont armés par le gouverneur espagnol de Pensacola, en violation de sa neutralité. Sans attendre l'autorisation qu'il demande à son gouvernement, Jackson pénètre dans les Florides. Deux espions anglais qu'il fait juger par cour martiale sont pendus. La place de Pensacola est emportée de vive force ; le gouverneur espagnol, les Amérindiens et les Anglais sont châtiés et Jackson se retire.

En 1814, Jackson commande à la bataille de Horseshoe Bend, Alabama, où 700 Amérindiens creeks sont tués alors qu’il ne perd que 49 hommes. Les Cherokees, prenant les Creeks à revers, permettent à Jackson et ses miliciens de gagner cette bataille. Un traité de paix est signé donnant aux colons américains accès à un territoire de près de 100 000 km2.

À la fin de la même année, Jackson est en Floride où il se bat contre les Amérindiens séminoles. Ce peuple agricole occupait le nord de la Floride à la demande des Espagnols, afin de protéger la colonie contre les États-Unis. Ils accueillaient également les esclaves en fuite, esclaves qui ont combattu à leurs côtés. Jackson est nommé gouverneur militaire de l’État en 1819 et le territoire est cédé par l'Espagne en 1821 par le traité d'Adams-Onís, moyennant une somme d'argent plutôt dérisoire compte tenu de la superficie de la Floride, et sans la moindre bataille avec les Espagnols (qui, il est vrai, étaient préoccupés par leurs possessions en Amérique du Sud ainsi qu'aux Caraïbes).

Bataille de La Nouvelle-Orléans, aux côtés de Jean Lafitte

Enfin, le , Jackson est à La Nouvelle-Orléans en Louisiane pour se battre contre les Britanniques dans la dernière bataille de la guerre de 1812. La nouvelle de l’armistice signé la veille de Noël 1814 par le traité de Gand n'étant pas parvenue, la bataille se déroule le [1] entre 8 000 soldats britanniques entraînés et environ 4 000 rustauds dont une grande partie sont des partisans du corsaire-pirate Jean Lafitte qui fait la loi dans la région des Caraïbes. La victoire vaudra à Jackson d’être considéré comme un héros national ; les pertes britanniques s’élèvent à 386 morts, 1 521 blessés et 552 disparus tandis que les pertes américaines sont seulement de 55 morts, 185 blessés, 93 disparus[2].

C'est l'époque où le ressentiment contre l'Angleterre reste fort et la tentation d'aller vers le Mexique, pour peupler de nouveaux territoires, de plus en plus vive. Le gouvernement donne son feu vert à la Vine and Olive Colony, vaste compagnie coloniale cultivant en fait du coton et s'étendant sur 370 kilomètres carrés de terres vierges, fondée par des centaines de planteurs français de Saint-Domingue, dans ce qui n'était pas encore l'État d'Alabama mais le vaste territoire de Louisiane, racheté à la France napoléonienne en 1803. Ce secteur devient un haut lieu de l'histoire de la culture du coton.

Avant la magistrature suprême

Le , Jackson est élu gouverneur de Floride. Il se retira de nouveau à la campagne, et l'on peut remarquer que c'est après y avoir passé encore quatorze ans, comme cultivateur, qu'il fut élevé par les suffrages de ses concitoyens à la magistrature suprême ().

Il se présente à l’élection présidentielle de 1824 et obtient plus de suffrages populaires et de voix des grands électeurs que ses concurrents mais il n’a pas la majorité absolue. C’est un vote de la Chambre des représentants qui donne la présidence à John Quincy Adams. Cet événement entraîne une fracture au sein du parti républicain-démocrate (les trois présidents précédents : Thomas Jefferson, James Madison et James Monroe étaient issus de ses rangs). Les partisans de John Quincy Adams fondent le parti national-républicain tandis que les partisans de Jackson fondent le parti démocrate actuel des États-Unis.

Jackson se représente en 1828 et, cette fois, emporte l'élection avec une majorité substantielle. C’est le premier président élu au suffrage universel qui vient d’être instauré dans un grand nombre d’États et sa réputation d’homme du peuple et de chasseur d’Indiens n’y est pas étrangère. Il appartient à la franc-maçonnerie[3].

Il encourage la formation des groupes de vigilantes afin de surveiller les esclaves et les abattre en cas de rébellion. Il est lui-même propriétaire d'esclaves[4].

Chronologie

- : investiture d’Andrew Jackson en tant que septième président des États-Unis. C’est le premier président élu qui ne fait pas partie du cercle des politiciens qui ont participé à la guerre d’indépendance et à la rédaction de la Constitution, et le premier président des États-Unis d’extraction modeste[5]. Il bénéficie autant du soutien des fermiers de l'Ouest que de celui des citadins, qui apprécient ses origines modestes (il est surnommé le « friend of the common man »). Dans son discours inaugural il annonce qu’il fera le nécessaire pour vider l'Est du continent des Amérindiens, et occuper leurs territoires. Pour l'universitaire Élisabeth Vallet, la réception à la Maison-Blanche qui suit son investiture est « la première réception marquante de l’histoire »[6]. Une foule trop importante pour les forces de police déployées pénètre dans la Maison-Blanche et provoque des dommages[7] - [8] — dont l'ampleur a d'ailleurs pu être exagérée[9] — ; acculé, Jackson s'échappe, selon les sources, par la fenêtre[6] - [7] ou par une porte dérobée[8] - [9].

- : le Congrès vote et Jackson signe la loi d’expulsion des Amérindiens de tous les États de la côte Est et leur implantation dans les territoires à l’ouest de la plaine du Mississippi (Indian Removal Act). En 1838, l'application de cette loi amène la déportation de 16 000 Amérindiens de la nation Cherokee de Géorgie : plus de 4 000 meurent sur la piste des Larmes avant d'arriver en Oklahoma. Cet acte est le plus spectaculaire du génocide qui a touché les Amérindiens. En référence à cela, des Amérindiens refusent encore actuellement de se servir du billet de 20 dollars à son effigie[10].

- : première convention nationale du Parti démocrate qui choisit Jackson comme candidat à l’élection présidentielle.

- : Jackson met son veto à la prolongation des droits d'exploitation d’une banque centrale privée («Second Bank of the United States»)[11].

- : Jackson est réélu pour un second mandat contre Henry Clay, le candidat du Parti national-républicain.

- : Jackson utilise pour la première fois l’armée pour briser une grève des ouvriers qui construisent le canal entre Washington et l’Ohio.

- Janvier 1835 : la dette publique fédérale des États-Unis est intégralement remboursée pour la seule fois de son histoire[12].

- , Jackson est victime de la première tentative d'assassinat contre un président américain au Capitole. Par une chance incroyable, les deux pistolets de l’assassin, un déséquilibré, s'enrayent successivement. Une gravure devenue célèbre, faite 20 ans plus tard, montre Jackson frappant la tête de cet homme avec sa canne.

- 1836 : Jackson met de nouveau son veto à la création d’une banque centrale. La Réserve fédérale des États-Unis n’aura le monopole de l’émission de monnaie qu’à partir de 1913.

Politique étrangère

Les États-Unis sont toujours confrontés à la rivalité entre la France et le Royaume-Uni qui gêne le commerce. Andrew Jackson soutient avec énergie la réclamation des 25 millions, élevée par le gouvernement des États-Unis auprès du cabinet français.

Les problèmes ne seront réglés que vers 1836. Jackson réussit toutefois à négocier un accord qui, en 1830, autorise le commerce avec les possessions britanniques des Caraïbes. En 1837 Jackson reconnaît l’indépendance de la république du Texas qui était sous domination mexicaine.

Politique intérieure

Proche du peuple, Jackson ne supporte pas les politiciens professionnels et les institutions qui tendent à acquérir un pouvoir indépendant. Il met son veto à la reconduction de la Banque centrale créée en 1781 par Alexander Hamilton pour gérer la dette nationale et renforcer le pouvoir fédéral. Il ne s’embarrasse pas non plus d’un gouvernement avec qui il se dispute souvent et il s’entoure de conseillers, son « gouvernement dans la cuisine », avec qui il prend ses décisions[13].

Le Sud, surtout agricole, ne voulait pas des droits de douane élevés, au contraire du Nord qui mettait en place son industrie. La crise est résolue en 1833 par une forte baisse des droits de douane et marque la victoire de l’intérêt individuel des États sur le gouvernement fédéral.

Jackson est évoqué et critiqué comme suit par Alexis de Tocqueville pour sa tendance à flatter les idées majoritaires de son époque, notamment la défiance vis-à-vis du pouvoir central, et pour les mettre en œuvre parfois avec violence et au mépris des institutions ou du droit :

« (...) loin de se présenter comme le champion de la centralisation, le général Jackson est l’agent des jalousies provinciales ; ce sont les passions décentralisantes (si je puis m’exprimer ainsi) qui l’ont porté au souverain pouvoir. C’est en flattant chaque jour ces passions qu’il s’y maintient et y prospère. Le général Jackson est l’esclave de la majorité : il la suit dans ses volontés, dans ses désirs, dans ses instincts à moitié découverts, ou plutôt il la devine et court se placer à sa tête. (...)

Après s’être ainsi abaissé devant la majorité pour gagner sa faveur, le général Jackson se relève ; il marche alors vers les objets qu’elle poursuit elle-même, ou ceux qu’elle ne voit pas d’un œil jaloux, en renversant devant lui tous les obstacles. Fort d’un appui que n’avaient point ses prédécesseurs, il foule aux pieds ses ennemis personnels partout où il les trouve, avec une facilité qu’aucun président n’a rencontrée ; il prend sous sa responsabilité des mesures que nul n’aurait jamais avant lui osé prendre ; il lui arrive même de traiter la représentation nationale avec une sorte de dédain presque insultant ; il refuse de sanctionner les lois du Congrès, et souvent omet de répondre à ce grand corps. C’est un favori qui parfois rudoie son maître. »

— De la démocratie en Amérique[14]

Sa présidence est parfois confrontée à une montée des violences, provoquées par le chômage, l’animosité des protestants à l'encontre des catholiques et en particulier des Irlandais, la question de l'esclavage ou la pauvreté. Alors que l'on compte 16 émeutes en 1834, il s'en produit 37 en 1837, provoquant des dizaines de morts[15]. Il s’accommode dans certaines circonstances de la corruption si cela peut lui permettre d'affermir son influence politique. En échange du contrôle absolu de New York, il autorise ainsi Samuel Swartwout (en) à détourner 1 250 000 dollars, qu'il emporta avec lui dans sa fuite en Europe en 1836. Jesse Hoyt (en), nommé par Jackson pour remplacer Swartwout, rend au président les mêmes services que son prédécesseur, moyennant les mêmes privilèges (il détourna plus de 200 000 dollars des caisses publiques)[15].

Politique amérindienne

En 1830, avec l'augmentation de la population et la découverte d’or sur les territoires des Cherokees, Jackson signe une loi autorisant le déplacement forcé des Amérindiens, l’Indian Removal Act voté par le Congrès, afin d'exploiter ces terres. La Cour suprême juge la loi contraire à la Constitution, mais Jackson refuse d'appliquer le jugement. L'État de Géorgie attribue les terres des Cherokees au cours d’une loterie, et Jackson envoie des troupes pour déporter les Amérindiens à marches forcées au-delà du Mississippi. Cet épisode coûte la vie à 4 000 Cherokees environ (25 % de la population), au cours de leur déportation sur la piste des Larmes (Trail of Tears).

Politique partisane

Il introduit le système où les hautes fonctions fédérales sont attribuées aux amis qui ont aidé pendant la campagne électorale (système des dépouilles) et il fait pression sur les États pour élargir la base électorale. Ainsi, sous sa présidence, le nombre de citoyens participant à la vie politique est multiplié par 7.

Retraite

À la fin de son second mandat, en 1837, Jackson retourne dans sa maison au Tennessee. Après avoir servi dans l’armée, être devenu un héros et après avoir été président pendant huit ans il déclare qu’il rentre chez lui avec « à peine 80 dollars dans sa poche ». Il meurt le ; son décès est aujourd’hui attribué à un empoisonnement au plomb à la suite d’une blessure reçue en 1813.

Vie privée

La femme d’Andrew Jackson, Rachel Jackson, meurt le entre l’élection et la cérémonie d’installation à la présidence. Lorsque Jackson l’avait épousée, il avait 21 ans et elle vivait séparée de son premier mari dont elle croyait être légalement divorcée. En fait le divorce n’avait pas été prononcé et les deux époux durent se remarier ensuite. Cet épisode était considéré comme scandaleux par la bonne société et donna lieu à des rumeurs pendant la campagne électorale. Jackson reprocha longtemps à ses opposants d’être à l’origine, selon lui, du décès de sa femme. C'est donc sa nièce Emily Donelson qui assure l'office de première dame des États-Unis, puis sa belle-fille Sarah Jackson.

Anecdotes

- Le , Jackson tue un homme en duel, Charles Dickinson, qui avait publié dans un journal local un article le traitant « de poltron et de couard ». Il reçoit une balle dans la poitrine, près du cœur, qu’il gardera jusqu’à sa mort.

- Son neveu, Andrew Jackson Donelson, qui a été son aide de camp puis son secrétaire, fut candidat à la vice-présidence en 1856. Il était alors le colistier de l'ancien président Millard Fillmore et tous deux étaient soutenus par l'American Party (expression politique du mouvement nativiste Know Nothing) et par les débris du Parti whig.

- Un dossier daté de 1790 du tribunal du comté de Sumner, Tennessee, est découvert en 1859 par un historien nommé Waldo Albigence Putnam. Dans celui-ci, Andrew Jackson apparemment « proved a bill of sale from Hugh McGary to Kasper Mansker, for a Negro man, which was OK » (« produisit un acte de vente de Hugh McGary à Kasper Mansker, pour un nègre, qui était OK »), première mention du terme « OK ». En fait, il s'agirait d'une faute d'orthographe : « OK » pour « Oll Korrect » au lieu de « All Correct ».

- En 1825 à Nashville (Tennessee), le général Jackson fit visiter sa modeste demeure au général Lafayette et à son fils durant le voyage triomphal de 1824 et 1825. Jackson présenta à Lafayette deux pistolets que celui-ci avait offerts à George Washington en 1777. Lafayette en éprouva une véritable satisfaction en les retrouvant entre les mains d'un homme digne d'un pareil héritage. À ses mots, le visage de Jackson se couvrit d'une modeste rougeur, et son œil étincela comme au jour d'une victoire. « Oui, je m'en crois digne », s'écria-t-il, en pressant à la fois sur sa poitrine ses pistolets et les mains de Lafayette ; « si ce n'est par ce que j'ai fait, c'est du moins par ce que je désire faire pour ma patrie… »[16].

Postérité

- Son portrait figure sur les billets de 20 dollars. En 2016, une campagne civile appelle à remplacer son effigie par celle d’une femme : le département du Trésor des États-Unis annonce alors un plan pour le remplacer par le visage d’Harriet Tubman, militante antiesclavagiste noire, dès 2020[7]. Cependant, en , l'administration du président Donald Trump remet en question cette décision ; le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin indique d'une part : « Pour le moment, nous avons des sujets bien plus importants sur lesquels travailler » ; d'autre part, Donald Trump, admirateur du président Andrew Jackson avait durant sa campagne présidentielle manifesté son opposition à son retrait[17]. Quelques jours après son investiture, en janvier 2021, le successeur de Trump, Joe Biden, relance le projet de faire figurer Harriet Tubman sur les billets de 20 dollars[18].

- Une statue en bronze de Jackson a été inaugurée à Washington, D.C. en 1853.

- Jackson Park, l'un des parcs les plus prestigieux de la ville de Chicago fut nommé en son honneur.

- Jackson, dans le Mississippi, fut ainsi baptisée en son honneur et sa statue trône sur l'hôtel de ville.

- Jacksonville en Floride lui doit son nom, la ville ayant été rebaptisée lors de la cession de la Floride aux États-Unis par l'Espagne.

- Deux navires ont porté son nom :

- Le USRC Jackson (en), un cotre du United States Revenue Cutter Service en service de 1832 à 1865.

- Le USS Andrew Jackson (en), un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Lafayette en service de 1963 à 1989.

- Une fois élu président, Donald Trump fait accrocher un portrait d'Andrew Jackson dans le Bureau ovale[7].

Cinéma et télévision

Le 7e président des États-Unis d'Amérique a été interprété à l'écran dans des productions filmographiques dépeignant son rôle dans la guerre contre les Amérindiens ou les déboires de sa présidence ainsi que sa vie amoureuse.

- 1913 : Andrew Jackson d’Allan Dwan, acteur inconnu ;

- 1918 : My Own United States de John W. Noble avec F. C. Earle ;

- 1926 : Le Corsaire masqué de Frank Lloyd avec George Irving ;

- 1927 : The Frontiersman de Reginald Barker avec Russell Simpson ;

- 1936 : L’Enchanteresse de Clarence Brown avec Lionel Barrymore ;

- 1937 : The Man Without a Country de Crane Wilbur avec Erville Alderson ;

- 1938 : Les Flibustiers de Cecil B. DeMille avec Hugh Sothern ;

- 1939 :

- Old Hickory de Crane Wilbur avec Hugh Sothern ;

- Man of Conquest de George Nicholls Jr avec Edward Ellis ;

- 1940 : Abraham Lincoln de John Cromwell avec Erville Alderson ;

- 1942 :

- March On, America ! de Crane Wilbur avec Hugh Sothern ;

- André et les fantômes de Stuart Heisler avec Brian Donlevy ;

- 1950 : Le Bagarreur du Kentucky de George Waggner avec Steve Darrell ;

- 1951 : The Pulitzer Prize Playhouse, épisode Portrait of a President avec Walter Hampden ;

- 1952 : L'Étoile du destin de Vincent Sherman avec Lionel Barrymore ;

- 1953 :

- Cavalcade of America, épisodes The Arrow and the Bow avec Sean McClory et Billy Gray dans Young Andy Jackson ;

- Le Général invincible de Henry Levin avec Charlton Heston ;

- 1954: You Are There, épisode The Cabinet Crisis Over Peggy Eaton (April 1830) avec Ned Cramer ;

- 1955 :

- Davy Crockett, roi des trappeurs de Norman Foster avec Basil Ruysdael ;

- Hallmark Hall of Fame, épisode The Pirate and the Lawyer avec Thomas Duggan ;

- 1956 : The First Texan de Byron Haskin avec Carl Benton Reid ;

- 1957 :

- The Adventures of Jim Bowie, épisode Jackson’s Assassination avec Leslie Kimmell

- The Adventures of Jim Bowie de Lewis R. Foster avec Leslie Kimmell ;

- 1958 : The Buccaneer d’Anthony Quinn avec Charlton Heston ;

- 1964 : The Great Adventure, épisodes The Pirate and the Patriot avec Frank Silvera et Victor Jory dans The Testing of Sam Houston ;

- 1974 : Power and the Presidency de Jerome Rosenfeld avec Alan Wyatt ;

- 1976 :

- Bridger de David Lowell Rich avec John Anderson ;

- The Adams Chronicles de Fred Coe et Bill Glenn avec Wesley Addy ;

- 1985 : Shelley Duvall’s Tall Tales & Legends : Davy Crockett de David Grossman avec McLean Stevenson ;

- 1986 : Houston : The Legend of Texas de Peter Levin avec G. D. Spradlin ;

- 1988 : Davy Crockett : Rainbow in the Thunder de David Hemmings dans le r$ole d'Andrew Jackson ;

- 1999 : The War of 1812 de Brian McKenna avec Richard Clarkin ;

- 2004 : First Invasion : The War of 1812 de Gary Foreman avec Dave Fagerberg ;

- 2007 : Les hommes qui ont fait l'Amérique : Andrew Jackson, un fils du peuple à la Maison-Blanche avec Nathan Wiederman (adolescent), Ryan Proffitt (jeune adulte), Peter Kiklowicz (âgé).

- 2021 : Exterminez toutes ces brutes (épisode 2), de Raoul Peck ;

Notes et références

- On lui donne pour récompense le grade de major général dans l'armée régulière, et La Nouvelle-Orléans, capitale de la Louisiane, à défendre contre les Anglais ; il est forcé d'y proclamer la loi martiale, et n'a que 3 700 miliciens à opposer à 10 000 hommes de troupes anglaises qui ont fait les campagnes de France contre Napoléon Ier. Son ami Edward Livingston a négocié une amnistie pour les milliers de pirates de Jean Lafitte, dont de nombreux réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique, combattent aux côtés de la milice, dont l'artillerie, commandée par d'anciens officiers français, et l'infanterie, rivalisant d'ardeur (), mettant, en moins d'une heure, 2 600 ennemis hors de combat, et remportent la victoire. Les Anglais regagnent leurs vaisseaux. Jackson est proclamé libérateur et second sauveur de la patrie ; il est ensuite condamné à une amende de 1 000 dollars par un juge qu'il a fait arrêter et éloigner de la ville pour s'être opposé à ses ordres. Jackson paie l'amende ; mais une souscription de 1 000 des principaux citoyens lui restitue cette somme le jour même. Le général, au sortir du tribunal, est porté en triomphe.

- Ces pertes correspondent au cumul des victimes dans les deux camps du 23 décembre 1814 (arrivé des navires anglais) au 8 janvier 1815 (retraite anglaise).

- (en) Trevor W. McKeown, « A few famous freemasons », sur freemasonry.bcy.ca (consulté le ).

- Frank Browning et John Gerassi, Histoire criminelle des États-Unis, Nouveau monde, , p. 220-231.

- « Andrew Jackson (1767 - 1845). Un self made man à la Maison-Blanche », sur Herodote.net (consulté le ).

- Elisabeth Vallet, « En janvier prochain… le discours inaugural du président Obama », sur usa.hypotheses.org, (consulté le ).

- Guillaume Gendron, « L’hydre idéologique du populiste Trump », sur liberation.fr, (consulté le ).

- (en) Frederic Austin Ogg, The reign of Andrew Jackson : a chronicle of the frontier in politics, New Haven : Yale university press, , 278 p. (lire en ligne), p. 122-124.

- (en) Scott Bomboy, « The story of the wildest party in White House history », sur blog.constitutioncenter.org, (consulté le ).

- (en) « Some American Indians won’t even use $20 bills », Detroit Free Press, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Glyn Davies, A history of Money from Ancien Tomes to the present Day, Cardiff, University of Wales Press, , 720 p. (ISBN 0708317170), p. 479

- (en) « The 19th Century » [archive du ], sur Bureau of the Public Debt (consulté le ).

- « Andrew Jackson (1767 - 1845) - Un self made man à la Maison Blanche - Herodote.net », sur www.herodote.net (consulté le )

- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, vol. 2, t. I (lire en ligne).

- Franck Browning et John Gerass, Histoire criminelle des États-Unis, Éditions Nouveau monde, , p. 182-183.

- A. Levasseur, Lafayette en Amérique en 1824 et 1825, t. 2, La librairie Baudouin, , p. 345.

- « L'administration Trump refuse d'apposer le portrait de la militante abolitionniste Harriet Tubman sur le billet de 20 dollars », sur Franceinfo, (consulté le ).

- « L’administration Biden relance le projet de faire figurer Harriet Tubman sur les billets de 20 dollars », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- American National Biography

- Britannica

- Brockhaus

- Collective Biographies of Women

- Deutsche Biographie

- Dizionario di Storia

- Enciclopedia italiana

- Enciclopedia De Agostini

- L'Encyclopédie canadienne

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Larousse

- Nationalencyklopedin

- Mississippi Encyclopedia

- NCpedia

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Treccani

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- « Andrew Jackson », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, [détail de l’édition]

- Fabienne Sintes, « Andrew Jackson, un self-made man à la tête de l'Amérique » [mpga], sur France Inter, (consulté le ).