Bataille de La Nouvelle-Orléans

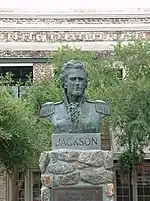

La bataille de La Nouvelle-Orléans, qui eut lieu le en Louisiane, est la dernière bataille de la guerre anglo-américaine de 1812[1]. Les forces britanniques, débarquées dans ce territoire récemment acquis par les États-Unis lors de la vente de la Louisiane, sont vaincues par les hommes d'Andrew Jackson (futur président des États-Unis) avec l'aide des canons de Jean Lafitte.

| Date |

et |

|---|---|

| Lieu | Chalmette, près de La Nouvelle-Orléans |

| Issue | Victoire décisive des États-Unis |

| • Edward Pakenham † • Sir Alexander Cochrane • John Keane | • Andrew Jackson • Jean Lafitte • Daniel Patterson |

| 11 000 à 14 500 hommes | 4 000 à 6 000 hommes |

| 386 morts 1 521 blessés 552 disparus | 55 morts 185 blessés 93 disparus |

Batailles

| Coordonnées | 29° 56′ 33″ nord, 89° 59′ 27″ ouest | |

|---|---|---|

_relief_location_map.png.webp)

|

|

Cette bataille se déroule alors que le traité de Gand mettant fin à la guerre était déjà signé depuis le , bien qu'il ne sera ratifié par le Sénat des États-Unis que le . La bataille de La Nouvelle-Orléans est souvent considérée comme la plus grande victoire terrestre américaine de la guerre, et eut un impact symbolique important pour les États-Unis.

Origines et préparatifs

L'abdication de Napoléon

Pendant les deux premières années de la guerre de 1812, les Britanniques ont été préoccupés par la guerre contre Napoléon Bonaparte sur le continent européen. Le , Napoléon abdique et est exilé à l'île d'Elbe. Un grand nombre de troupes britanniques est alors disponible pour être envoyé en Amérique du Nord, le but étant d'être en position de force pour négocier la paix. Une brigade du major général Robert Ross, entièrement composée de vétérans de l'armée du duc de Wellington, traverse l'Atlantique. Son arrivée est marquée par la bataille de Bladensburg (en)[2], puis l'incendie de Washington. Le général Ross est tué lors de la bataille de Baltimore, le général Edward Pakenham qui s'était fait remarquer à la bataille de Salamanque[3] lorsqu'il servait sous les ordres de Wellington est alors envoyé pour le remplacer[4] avec l'aide de plusieurs régiments de la guerre d'Espagne. Il a pour objectif de prendre le contrôle de La Nouvelle-Orléans. La ville située à l'estuaire du Mississippi occupe une position clef et prendre son contrôle paralyserait un axe de communication important du pays. De plus, la Louisiane du fait de son rattachement récent aux territoires des États-Unis a une population composée de très peu d'autochtones américains. Elle est peu défendue[5] et c'est un territoire inhospitalier où règnent riches marchands et brigands.

La république de Barataria

Depuis plusieurs années, la baie de Barataria et les bayous qui l'entourent sont un repaire de pirates dirigés par Jean Lafitte et connu sous le nom de république de Barataria. Leur présence était tolérée au début par une administration américaine timide dans ce territoire récemment acquis mais en 1814 les tensions sont à leur comble avec le gouverneur Claiborne qui a mis la tête de Jean Lafitte à prix et fait emprisonner son frère Pierre Lafitte. Claiborne, Washington, ainsi qu'Andrew Jackson souhaitent mettre fin à Barataria. À cet effet arrive mi-août l'USS Carolina (en)[6]. C'est dans ce contexte que le [7], le lieutenant colonel Nicolls (en), commandant des forces britanniques de Floride, entre en contact avec Lafitte par l'intermédiaire du capitaine Lockyer[8]. Ils lui proposent de servir dans la flotte britannique ainsi qu'une prime de 30 000 dollars[9]. L'engagement de Lafitte à leurs côtés serait à coup sûr synonyme de victoire, il connaît les bayous et les passes menant à La Nouvelle-Orléans mieux que n'importe quel Américain et possède sous son commandement de nombreux pirates expérimentés qui sont pour la plupart d'anciens soldats de l'armée française, rescapés de Saint-Domingue. Lafitte est un ancien lieutenant de l'armée française et reste loyal à la France dont l'empereur (Napoléon Ier) est alors détenu par les Britanniques. Jean Lafitte ne décline pas l'offre britannique mais leur demande deux semaines de réflexion. Il fait alors transmettre une lettre pour le gouverneur Claiborne dans laquelle il les informe des desseins britanniques sur La Nouvelle-Orléans. Lafitte promet de ne pas intervenir en faveur des Britanniques et demande l'indulgence du gouverneur pour ses anciens crimes sans pour autant prendre une position franche envers les États-Unis. Le 4 septembre, Pierre Lafitte s'évade avec l'aide du messager venu porter la lettre de Jean Lafitte à Jean Blanque, un membre du comité de la direction de la ville. Le lendemain, Blanque rencontre Claiborne et lui remet la lettre mais avec l'évasion de Pierre, ils n'ont plus aucune garantie sur la fidélité de Jean[10].

Le gouverneur Claiborne décide alors de mettre fin à ce repaire de brigand et programme une attaque contre Lafitte. Le 16 septembre[11] trois barges, six canonnières et deux goélettes, l'USS Carolina et l'USS Seahorse (en)[12], sous le commandement du commodore Patterson et du colonel Ross mettent le cap sur l'île de Grande Terre où se trouve le campement pirate fortifié et équipé de plusieurs canons. Lafitte ordonne à ses flibustiers de fuir en laissant tout sur place lorsqu'il s'aperçoit que son adversaire bat pavillon américain. Plusieurs centaines de pirates s'échappent ainsi à travers les marais. Malgré la déception de Claiborne en apprenant la fuite des frères Lafitte, les troupes américaines mettent la main sur les trésors accumulés par les pirates estimés à 500 000 dollars, sur de nombreux canons et capturent 85 pirates[11] dont Dominique You[13], le demi-frère de Jean Lafitte qui devait sa notoriété à son caractère trempé et à sa tentative pour libérer l'ex-empereur Napoléon Bonaparte.

La stratégie britannique

La flotte britannique organise le blocus de la côte atlantique en attendant des renforts en provenance des Bermudes. Du mois d'août à octobre 1814, elle harcèle constamment les navires américains à proximité de la baie de Chesapeake. Une fois la saison des ouragans terminées en novembre, la flotte met le cap sur la mer des Caraïbes et s'installe dans la baie Negril en Jamaïque[14], avant de lever l'ancre au mois de décembre en direction de La Nouvelle-Orléans. Le , en attente de renforts, l'amiral Cochrane avait envoyé un navire pour prendre contact avec les Amérindiens creeks réfugiés en Floride à la suite de la guerre qui les oppose aux États-Unis. Le 10 mai, le capitaine Hugh Pigot débarquait en Floride à l'embouchure de l'Apalachicola. Celui-ci, après deux semaines en Floride, rapporta à Cochrane que 2 800 amérindiens Creeks étaient prêts à se battre et leur donna l'ordre de se regrouper à Pensacola. Le major Edward Nicolls (en) fut alors envoyé à Pensacola avec pour objectif d'entraîner les Amérindiens aux techniques de combat européennes. Le gouverneur espagnol n'opposa aucune résistance à l'arrivée des Britanniques bien que depuis la fin de la guerre d'Espagne, l'Espagne soit devenue un pays officiellement neutre dans ce conflit. Nicolls avait aussi pour objectif de se renseigner sur les faiblesses de la défense de La Nouvelle-Orléans. Il envoya ainsi un navire pour entrer en contact avec Jean Lafitte. Le plan d'attaque de Cochrane prévoyait que pendant qu'il mènerait une offensive à partir des côtes, les Amérindiens prendraient le contrôle de Mobile puis attaqueraient La Nouvelle-Orléans depuis le nord[15].

Andrew Jackson, de l'Alabama à La Nouvelle-Orléans

Andrew Jackson, général de l'armée américaine à la tête de la milice du Tennessee est le principal vainqueur de la guerre creek qui prend fin le avec le traité de Fort Jackson. Grâce à sa victoire, le général Jackson obtient le commandement des forces armées de Mobile. Le 15 août, il arrive à Fort Bowyer et trouve le fort abandonné alors que celui-ci revêt une importance stratégique puisque celui qui le possède est capable de bloquer l'accès à la baie de Mobile. Il laisse une garnison de 158 hommes commandée par le major William Lawrence[16] pour y organiser sa défense puis se rend à Mobile. Le 24 août, Jackson envoie une lettre au gouverneur espagnol de Pensacola, Gonzalez Manrique, dans laquelle il l'accuse d'abriter des bandits creeks dont il demande l'arrestation. Mais Jackson ne peut pas prendre la décision d'attaquer Pensacola car cela reviendrait à attaquer un pays officiellement neutre dans le conflit.

Nicolls planifie une offensive sur Fort Boyer. En cas de victoire, il contrôlerait une position clef pour attaquer Mobile et cela aurait pour suite de doper le moral des troupes amérindiennes[17]. Le 12 septembre, quatre navires britanniques, les HMS Hermes (en), Carron (en), Sophie (en) et Childers (en), se positionnent aux abords du fort[18]. Le 14 septembre, une troupe composée de 72 marines britanniques et de 180 guerriers amérindiens atteint le fort par voie terrestre. L'assaut est lancé et la première bataille de Fort Bowyer est engagée. Après plusieurs tentatives infructueuses, les forces britanniques se retirent. Les pertes sont de 4 morts et 4 blessés côté américain et de 32 morts et 40 blessés côté britannique[19].

Après la bataille de Fort Bowyer, Jackson est décidé à se débarrasser de la menace britannique à Pensacola. Le 7 novembre, il fait fuir les troupes britanniques de Pensacola après avoir tenté une ultime communication avec le gouverneur espagnol. Son attaque sans l'aval du gouvernement met la diplomatie américaine dans une situation précaire et le président lui écrit : « Retirez vos troupes du territoire espagnol, en déclarant que vous y êtes entrés dans le seul but de les libérer de la violation britannique »[20]. Malgré les appels de Claiborne pour que Jackson rejoigne au plus vite La Nouvelle-Orléans, celui-ci prend soin de bien organiser la défense de Mobile et arrive à La Nouvelle-Orléans seulement le 2 décembre.

Campagne précédant la bataille

Bataille du Lac Borgne

Le , une flotte britannique sous le commandement de Sir Alexander Cochrane avec plus de 8 000 soldats et marins à bord, jette l'ancre dans le golfe du Mexique à l'est du lac Pontchartrain et du lac Borgne au niveau de Cat Island[21]. L'accès aux lacs est bloqué par une flottille américaine composée de huit navires et commandée par le lieutenant Thomas ap Catesby Jones (en) (5 canonnières, une petite goélette l'USS Seahorse et deux sloops de guerre l'USS Alligator et l'USS Tickler)[22]. Le matin du 13 décembre, environ 1 200 marins britanniques et Royal Marines sous le commandement du capitaine Nicholas Lockyer[23] répartis dans 45 chaloupes, dont 42 armées chacune d'une petite caronade arrivent dans la baie de Saint-Louis. Les Britanniques sont obligés d'utiliser des chaloupes pour naviguer sur le lac Borgne ainsi que dans les bayous en raison de la faible profondeur de ceux-ci. Trois chaloupes sont détachées pour capturer l'USS Seahorse qui est venu dans la baie pour se ravitailler à un dépôt sur la berge. Le Seahorse ouvre le feu sur les chaloupes, plusieurs sont touchées et comptent plusieurs blessés. Les trois chaloupes battent alors en retraite pour attendre la totalité des troupes de Lockyer. Une fois le reste de flottille arrivée l'assaut est relancé. Le capitaine du Seahorse, voyant sa situation désespérée, sabote le navire et incendie les ressources stockées sur la berge[24]. Patterson ordonne à Jones de se replier aux abords d'un fort proche de La Nouvelle-Orléans mais le courant du détroit des Rigolets est trop fort, la manœuvre s'avère impossible et les navires se retrouvent en partie pris dans la vase. Le lendemain s'engage un affrontement entre les forces de Jones et les Britanniques connu sous le nom de la bataille du lac Borgne, les Britanniques capturent l'USS Alligator ainsi que les cinq canonnières américaines[25]. Le capitaine du Tickles resté en retrait sur ordre de Jones incendie le navire lorsque tout espoir de victoire est perdu. Lors de l'affrontement, dix-sept marins britanniques sont tués et 77 blessés, tandis que 6 Américains sont tués, 35 blessés, et 86 capturés[26]. Parmi les blessés figurent Jones et Lockyer. Maintenant libres de naviguer sur le lac Borgne, des milliers de soldats britanniques débarquent sur l'île de Poix[27] - [28] à environ 48 km (30 miles) à l'est de La Nouvelle-Orléans, où ils établissent une garnison, sous le commandement du général John Keane (en).

Affrontement de la nuit du 23 décembre

Le 22 décembre, le général John Keane et le lieutenant colonel Thortorn (en) avec une avant-garde britannique de 1 800 soldats aidés par des pêcheurs espagnols embarquent de Pea Island en direction de la rive est du Mississippi sous la bruine qui persistera toute la journée[29]. Le même jour, l'escadron de dragons légers du colonel Thomas Hinds (en), une unité de milice du territoire du Mississippi (les dragons de Hind deviendront le 155e régiment d'infanterie de la garde du Mississippi de l'armée nationale) arrive à La Nouvelle-Orléans[30]. Jackson avait fait positionner un petit groupe d'éclaireurs à l'embouchure du bayou « Bienvenu » dans un village de pêcheurs, mais tous sont capturés par les Britanniques à l'exception d'un qui mettra trois jours à traverser les marais en bravant une multitude de dangers. Keane essaye en vain d'obtenir des informations sur les défenses de la ville. Les prisonniers avancent un chiffre de 12 000 à 15 000 hommes qui défendraient La Nouvelle-Orléans, ce que ne confirment pas les informateurs de Keane[31].

Dans la matinée du 23 décembre, les Britanniques atteignent la rive est du fleuve Mississippi, exténués et trempés par une journée de navigation sous un temps médiocre après avoir franchi le lac Borgne et le bayou Bienvenu. Ils débarquent au sud de La Nouvelle-Orléans, à 14 km (9 miles), sur les terres de la plantation de Jacques Phillippe Villeré[32]. Le fils du Général Villeré, le major Gabriel Villeré, parvient à échapper aux Britanniques et va se réfugier dans la plantation voisine du Colonel De la Ronde qui met à sa disposition un cheval pour en informer Jackson au plus vite[33]. Keane aurait pu marcher sur la ville en quelques heures en empruntant le chemin le long de la rivière menant à La Nouvelle-Orléans, qui n'était alors pas encore défendu, mais il prit la mauvaise décision de camper à la plantation Lacoste[34] et d'attendre l'arrivée de renforts[35]. Au cours de l'après-midi du 23 décembre, Andrew Jackson, après avoir appris la position du campement britannique, aurait déclaré : « Par l'Éternel, ils ne doivent pas dormir sur notre sol. »[36]. Les hommes de Hinds sont envoyés en reconnaissance. Quelques brefs coups de feu sont échangés avec l'avant-garde britannique mais Keane ne prend pas la menace au sérieux, Hinds donne une estimation à Jackson de 1 600 à 1 800 soldats ennemis. Dans la journée, des hommes de couleur distribuent des tracts signés de Keane et de Thortorn écrits en français et en espagnol dans lesquels ils appellent les habitants à rester chez eux et affirment que leurs seuls ennemis sont les Américains. Toutes les unités armées disponibles sont appelées à se regrouper au niveau de la plantation Montreuil en amont du camp britannique. À 6 h 30 de l'après-midi, Jackson donne l'ordre à Patterson de descendre le fleuve à bord de l’USS Carolina jusqu'au campement ennemi et d'ouvrir le feu. Le soir venu Jackson attaque par le nord à la tête de 2 131 hommes[37], il mène un assaut en trois volets sur les troupes britanniques, qui sans méfiance se reposaient dans leur camp. L’USS Carolina dissimulé par le brouillard sur le fleuve procède à un tir en enfilade sur le campement britannique à 7 h 30, c'est le signal que les Américains attendaient pour lancer l'assaut. Sous l'effet de surprise les hommes de Keane sont dans un premier temps totalement désorganisés et comptent de nombreux blessés en quelques minutes seulement. Jackson mène l'assaut principal le long du fleuve avec 1 399 hommes tandis que le général John Coffee attaque par la rive du lac Borgne à la tête de 732 hommes[38]. L'effet de surprise passé et l'obscurité s'accroissant ainsi que le brouillard, les Britanniques repoussent leurs assaillants et Jackson ordonne à ses forces de revenir aux abords du canal Rodriguez (en), à environ 6,4 km (4 miles) au sud de la ville. Lors de l'assaut 24 Américains sont tués, 115 blessés, et 74 portés disparus[39], tandis que les pertes britanniques s'élèvent à 46 tués, 167 blessés, et 64 disparus[40].

L'historien Robert Quimby dit : « Les Britanniques ont certainement remporté une victoire tactique, qui leur a permis de maintenir leur position »[41]. Cependant, il poursuit en disant : « Il n'est pas exagéré de dire que c'était la bataille du 23 décembre qui a sauvé La Nouvelle-Orléans. Les Britanniques ont été désappointés dans leurs espoirs d'une conquête facile. L'attaque inattendue et lourde en pertes humaines fera devenir Keane encore plus prudent… » D'autant plus qu'il a estimé les troupes américaines au double de leur effectif réel à cause du brouillard et de la confusion régnant lors de l'attaque. Il accorde alors plus de crédit aux chiffres avancés par les Américains qu'il a capturés sur le lac Borgne. Keane ne fait aucun effort pour avancer le 24 et le 25 décembre[42]. En conséquence, les Américains ont le temps de commencer des travaux de terrassement du canal Rodriguez à Chalmette pour éviter que la flotte britannique ne le traverse et accède ainsi au fleuve Mississippi[43]. Le jour de Noël, le général Edward Pakenham arrive sur le théâtre des opérations. Ce soir-là, le général Pakenham, en colère à cause de la situation d'enlisement dans laquelle se trouvent ses hommes, rencontre le général Keane et l'amiral Cochrane pour faire un point sur la situation et élaborer un nouveau plan de bataille. Le général Pakenham veut utiliser la passe du Chef menteur pour envahir et déborder leur adversaire, mais l'amiral Cochrane ne partage pas ce point de vue et insiste pour que ses bateaux fournissent tout le soutien qui pourrait leur être nécessaire à partir des rives du fleuve où il compte accéder par l'édification d'un canal entre le lac Borgne et le fleuve[44]. L'amiral Cochrane estime que l'armée britannique serait capable de détruire une armée délabrée américaine et aurait déclaré que si l'armée ne le faisait pas, ses matelots le feraient. Quelle que soit la pensée de Pakenham sur la question, la réunion a réglé le mode et le lieu de l'attaque[45]. Le 28 décembre, Pakenham ordonne l'envoi d'une force de reconnaissance (constituée de plusieurs bataillons britanniques) contre les travaux de terrassement américains, elle engage un bref assaut contre ceux-ci.

Lorsque les troupes britanniques se retirent, les Américains commencent la construction d'un parapet sur lequel ils placent plusieurs batteries d'artillerie pour protéger les travaux de terrassement. Ces fortifications seront ensuite baptisées « ligne Jackson ». Les Américains installent huit batteries d'artillerie, qui comprennent un canon de 32 livres, trois canons de 24 livres, un canon de 18 livres, trois canons de 12 livres, trois de 6 livres, et un obusier de 6 pouces (150 mm). Jackson a également envoyé un détachement d'hommes sur la rive ouest du Mississippi qui dispose de deux canons de 24 livres et deux de 12 livres à bord du navire de guerre USS Louisiana (en).

L'armée principale britannique est arrivée au Jour de l'An et a attaqué les travaux de terrassement en utilisant son artillerie. Un échange de tirs d'artillerie débuta au cours duquel plusieurs canons américains furent détruits, y compris le 32, un de 24, et un de 12, et des dommages furent causés aux travaux de terrassement. Les Américains sur la gauche de la ligne Jackson près du marais avaient abandonné leurs postes et coururent alors reprendre leurs positions, mais Pakenham n'en a rien su. Après 3 heures d'échanges de tirs, les canons britanniques arrivèrent à court de munitions, ce qui conduisit Pakenham à suspendre l'attaque. Il décide alors d'attendre que sa force entière de plus de 8 000 hommes se rassemble avant de lancer l'assaut[46].

Bataille du 8 janvier

Au petit-matin du 8 janvier, Pakenham ordonne un assaut sur deux fronts contre la ligne Jackson. Le colonel William Thornton (du 85e régiment) avait traversé le Mississippi pendant la nuit avec sa 780e brigade, ils se déplacèrent rapidement vers l'amont sous le feu des batteries commandées par le commodore Daniel Patterson et situées sur le flanc des retranchements principaux américains, puis il fit ouvrir un feu d'enfilade sur la ligne Jackson avec des obusiers et des fusées Congreve[47]. Ensuite, l'attaque principale fut lancée en deux colonnes (une le long du fleuve dirigée par Keane et l'autre le long du marais ligne dirigée par le major général Samuel Gibbs (en)), directement à l'encontre des travaux de terrassement tenus par la grande majorité des troupes américaines[48]. La brigade commandée par le major général Henry Lambert reste à l'écart des combats en réserve.

Les préparatifs pour l'attaque échouèrent, le canal creusé par les marins de Cochrane visant à relier le lac Borgne au fleuve Mississippi s'est effondré et le barrage construit pour détourner le flux du fleuve dans le canal céda, laissant les marins pris dans la boue que les bateaux du colonel Thornton vinrent récupérer. L'échec de la construction du canal contraint la flotte à un long détour prenant ainsi plusieurs heures de retard[49].

Le , l'attaque commença dans les ténèbres et un épais brouillard. Le Lt.-Col. Thomas Mullins (en), commandant du 44e régiment (East Essex) à pied britannique, avait oublié les échelles et les fascines nécessaires pour traverser le canal asséché par les travaux de terrassement américains et escalader les fortifications de la ligne Jackson, les Britanniques tentèrent de profiter de la confusion liée à l'obscurité et au brouillard, mais lorsqu'ils approchèrent de la principale ligne ennemie le brouillard se leva, les exposant à des tirs d'artillerie foudroyants. La plupart des officiers supérieurs furent tués ou blessés, y compris le général Gibbs, pendant qu'il menait l'attaque à la tête de la colonne principale sur la droite comprenant les 4e, 21e, 44e et 5e régiments des Indes occidentales. Le colonel Rennie à la tête d'un détachement de compagnies légères de la 7e, 43e, et 93e mènent un assaut simultané sur la gauche de la rivière.

Peut-être en raison du retard de Thornton lors de la traversée de la rivière et au feu de l'artillerie qui pouvait les frapper, les 93e Highlanders ont été sommés de quitter la colonne d'assaut de Keane qui avance le long de la rivière, ils se déplacent alors à découvert à travers le champ de bataille pour rejoindre la colonne principale sur la droite du champ. Keane tomba, blessé, alors qu'il traversait le champ de bataille avec le 93e. Les hommes de Rennie réussirent à attaquer et envahir une redoute américaine à côté de la rivière, mais sans renfort ils ne pouvaient ni occuper le poste, ni continuer l'assaut de la ligne principale américaine. Quelques minutes plus tard, le septième d'infanterie américain arriva, et ouvrit le feu sur les Britanniques dans la redoute capturée : en une demi-heure, Rennie et la plupart de ses hommes étaient morts. Dans l'attaque principale sur la droite, les fantassins britanniques se jetèrent au sol, ou se blottirent dans le canal, ou bien furent fauchés par la combinaison des coups de mousquet et de la mitraille des Américains. Une poignée d'hommes franchirent la partie supérieure du parapet sur la droite, mais furent tués ou capturés. Le 95e régiment de fusiliers avait avancé afin de tendre une escarmouche grâce à la voie ouverte devant par la colonne d'assaut principale mais ils durent se cacher dans le fossé en dessous du parapet, incapables d'aller plus loin sans soutien. Les deux grands assauts principaux sur les positions américaines sont finalement repoussés.

Pakenham et son second, le général Gibbs, sont mortellement blessés. Avec la plupart de leurs officiers supérieurs morts ou blessés, les soldats britanniques, n'ayant plus de chaîne de commandement pour leur ordonner d'aller plus loin ou de battre en retraite, sont totalement désorganisés sur le champ de bataille. Après environ 20 minutes de plus d'effusion de sang, le général Lambert prend le commandement et ordonne la retraite. Le seul succès britannique fut sur la rive ouest du fleuve Mississippi, où la brigade de Thornton, comprenant le 85e régiment, des détachements de la Royal Navy et des Royal Marines[50], attaqua et dépassa la ligne américaine[51]. Le général Lambert ordonna à son chef de l'artillerie, le colonel Alexander Dickson (en), d'évaluer la position. Dickson rendit compte que pas moins de 2 000 hommes seraient nécessaires pour occuper ce poste. Le général Lambert donna l'ordre de se retirer après la défaite de leur armée principale sur la rive est, ils se retirèrent en prenant quelques prisonniers américains et des canons avec eux[52].

À la fin de la journée, les Britanniques dénombraient 2 042 victimes : 291 tués (y compris les généraux Pakenham et Gibbs), 1 267 blessés (dont le général Keane) et 484 capturés ou portés disparus[53]. Les Américains avaient eu 71 victimes : 13 morts, 39 blessés et 19 disparus[54].

Conséquences et bilan

Les Britanniques se retirèrent avec plus de 2 000 hommes morts ou blessés, contre 71 pour les États-Unis. L'ironie de l'histoire est qu'à l'insu des deux parties, la guerre était déjà officiellement terminée, un traité ayant été signé à Gand le .

Le , la flotte britannique, avec toutes ces troupes à bord, mit voile vers la baie de Mobile, en Alabama. L'armée britannique attaqua et captura Fort Bowyer à l'embouchure de la baie de Mobile, le 12 février. Elle se préparait à attaquer Mobile lorsque lui parvint la nouvelle de la signature d'un traité de paix. Le traité fut ratifié par le Parlement du Royaume-Uni mais ne serait pas ratifié par le Congrès des États-Unis et le président avant la mi-février. Cependant les hostilités devant cesser, les Britanniques abandonnent Fort Bowyer et reprennent la mer en direction de leur base dans les Antilles.

Même si la bataille a été de dimension relativement mineure, ses conséquences historiques ont été importantes. L'issue de la bataille n'a pas affecté les termes du traité de Gand puisque celui-ci était déjà signé, mais on peut supposer que si les Britanniques avaient pris le contrôle du port clé de La Nouvelle-Orléans, ils auraient pu obtenir des concessions additionnelles. Cependant, il aurait été difficile pour les Britanniques de poursuivre la guerre en Amérique du Nord en raison de l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe le , qui démontra aux Britanniques l'intérêt de maintenir un contingent armé important en Europe.

Les conséquences symboliques de la victoire ont été très importantes aux États-Unis, où elle fut célébrée comme une fête nationale de nombreuses années et continue d'être commémoré dans le sud de la Louisiane. Elle donna également une grande aura au général Jackson, qui finira par devenir président des États-Unis en 1829. Quatre régiments actuellement actifs de l'armée régulière (1-5 FA, FA 1-6, 1-1 et 2-1 Inf Inf) et un de la garde nationale des États-Unis du Mississippi (155e Inf.) sont dérivés des unités américaines qui ont combattu à la bataille de La Nouvelle-Orléans. Un parc fédéral a été créé en 1907 pour préserver le champ de bataille et dispose aujourd'hui d'un monument et fait partie du parc historique national et réserve Jean Lafitte.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of New Orleans » (voir la liste des auteurs).

-

Carte récapitulative des événements de l'année 1814 en Louisiane et Floride.

Carte récapitulative des événements de l'année 1814 en Louisiane et Floride. - Pickles 1993, p. 10.

- Muir 2001, p. 90.

- Pickles 1993, p. 11.

- Marquis de Barbé-Marbois 1829, p. 409.

- Davis 2006, p. 182.

- Saby, p. 113.

- De Bow et al. 1855, p. 152.

- de La Croix 1995, p. 236.

- Davis 2006, p. 184-185.

- de La Croix 1995, p. 238.

- Saxon et Suydam 1989, p. 153.

- Saxon et Suydam 1989, p. 154.

- Patterson 2008, p. 187.

- Mahon 1991, p. 341.

- Remini 1977, p. 238.

- Cocker, p. 49-50.

- Remini 1977, p. 237.

- James 1818, p. 344.

- Heidler et Heidler 2003, p. 46.

- Se référer à une carte de Louisiane.

- Walker 1866, p. 97.

- Quimby 1997, p. 824.

- Walker 1866, p. 99.

- Walker 1866, p. 108.

- Quimby 1997, p. 826.

- Walker 1866, p. 112.

- L'île de Poix, ou l'île Perle, est située à l'embouchure de la rivière aux Perles.

- Harper & Brothers, p. 1028.

- Harper & Brothers, p. 1029.

- Walker 1866, p. 124.

- Remini 1977, p. 62-64.

- De Grummond 1983, p. 104 ; Harper & Brothers, p. 1029.

- Quimby 1997, p. 836.

- Thomas 2005, p. 61.

- Remini 1977, p. 259-263.

- Quimby 1997, p. 843.

- De Grummond 1983, p. 106.

- James 1818, p. 535-536.

- Thomas 2005, p. 61-64.

- Quimby 1997, p. 852.

- Quimby 1997, p. 852-853.

- Groom 2006, p. 145-147.

- Patterson 2008, p. 214.

- Patterson 2008, p. 215-216.

- Les troupes régulières britanniques incluent le 4e, 7e, 21e, 43e, 44e, 85e, 93e (Highland) régiments, 500 hommes — « un demi-bataillon » — du 95e de fusiliers, 14e de dragons légers, et 1er et 5e régiment des Indes occidentales (en) provenant des colonies des Antilles britanniques. D'autres troupes incluant des Amérindiens de la tribu des Hitchitis.

- Quimby 1997, p. 892-893.

- Les forces américaines (entre 3 500 et 4 500 hommes) étaient composées de patriotes venant du Tennessee, Kentucky, Mississippi, et de Louisiane, de Marines, Navies, de pirates de la baie de Barataria, d’Amérindiens choctaw, d’hommes libres de « couleur », et d'esclaves afro-américains (dont la majorité étaient des esclaves locaux qui ont servi aux travaux d'édification du parapet). Le major Gabriel Villeré commandant de la milice de Louisiane, et le major Jean Baptiste Plauché (en) à la tête la milice de La Nouvelle-Orléans.

- Patterson 2008, p. 236.

- Patterson 2008, p. 230.

- Reilly 1974, p. 296.

- Patterson 2008, p. 253.

- Quimby 1997, p. 906.

- James 1818, p. 563.

Bibliographie

- (en) Walter R. Borneman, 1812 : The War that forged a nation., New York, Harper Collins, , 368 p. (ISBN 978-0-060-53112-6 et 978-0-060-53113-3).

- (en) Winston Groom, Patriotic Fire : Andrew Jackson and Jean Lafitte at the Battle of New Orleans., New York, Vintage Books, .

- (en) Robert S. Quimby, The U.S. Army in the War of 1812 : an operational and command study., Michigan State University Press, , 1054 p. (ISBN 978-0-870-13441-8).

- (en) Benton Rains Patterson, The Generals, Andrew Jackson, Sir Edward Pakenham, and the road to New Orleans., New York University Press, , 368 p. (ISBN 978-0-06-053112-6 et 0-06-053112-6).

- (en) Robin Reilly, The New Orleans campaign in the War of 1812., Putnam, .

- (en) Gregory Thomas, M. The Battle of New Orleans, .

- (en) Robert V. Remini, Andrew Jackson and the course of American empire, 1767-1821, .

- Alain Saby, 1815 - Les naufragés de l'Empire aux Amériques, Lulu.com (ISBN 978-2-9526488-0-6 et 2-9526488-0-8, présentation en ligne).

- Robert de La Croix, Histoire de la Piraterie, Ancre de Marine Éditions, , 388 p. (ISBN 2-905970-99-5, présentation en ligne).

- (en) James Dunwoody Brownson De Bow, Robert Gibbes Barnwell, Edwin Bell et William MacCreary Burwell, De Bow's review, Volume 19 : Volumes 855 à 862 de l'American periodical series, 1800-1850, Université Harvard, .

- (en) Tim Pickles, New Orleans 1815 : Andrew Jackson Crushes the British, Osprey Publishing, .

- (en) Rory Muir, Salamanca 1812, Yale University Press, .

- (en) Lyle Saxon et E. H. Suydam, Lafitte the pirate, Pelican Publishing, .

- (en) William C. Davis, The Pirates Laffite : The Treacherous World of the Corsairs of the Gulf, Houghton Mifflin Harcourt, , 706 p. (ISBN 0-15-603259-7, présentation en ligne).

- (en) Alexander Walker, The life of Andrew Jackson : to which is added an authentic narrative of the memorable achievements of the American army at New Orleans, in the winter of 1814, '15, Davis, Porter & Coates, (lire en ligne).

- (en) The Pictorial Field-book of the War of 1812; Or, Illustrations, by Pen and Pencil, of the History, Biography, Scenery, Relics, and Traditions of the Last War for American Independence, Harper & Brothers; original : Université du Michigan, .

- (en) Jane Lucas De Grummond, Renato Beluche : Smuggler, Privateer and Patriot 1780-1860, LSU Press, , 320 p. (ISBN 0-8071-2459-1, présentation en ligne).

- (en) John K. Mahon, The war of 1812, Da Capo Press, , 496 p. (ISBN 0-306-80429-8).

- (en) William James, A full and correct account of the military occurrences of the late war between Great Britain and the United States of America; with an appendix, and plates. Volume II, (ISBN 0-665-35743-5).

- (en) David Stephen Heidler et Jeanne T. Heidler, Old Hickory's War : Andrew Jackson and the Quest for Empire, Louisiana State University Press, (ISBN 0-8071-2867-8).

- (en) Joseph F. Stoltz, III, A Bloodless Victory : The Battle of New Orleans in History and Memory, Baltimore, Johns Hopkins University Press, , 192 p. (ISBN 978-1-4214-2302-9, présentation en ligne).

- François Marquis de Barbé-Marbois, Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par la France aux États-Unis de l'Amérique Septentrionale, Bibliothèque de l'État de Bavière, (lire en ligne).