Fort de Queuleu

Le fort de Queuleu, ou fort Goeben[note 1], est un fort militaire de la première ceinture fortifiée de Metz, construit entre 1868 et 1870. Il bénéficie de renforcements importants à partir de 1889 et sert de camp d’internement nazi durant la Seconde Guerre mondiale.

| Fort de Queuleu Fort Goeben/Feste Goeben | |

Entrée du fort de Queuleu en 2011. | |

| Description | |

|---|---|

| Ceinture fortifiée | première ceinture fortifiée de Metz |

| Type d’ouvrage | fort de type Séré de Rivières |

| Dates de construction | 1868-1870 |

| Dates de modernisation | 1872-1890 |

| Garnison | 2 000 hommes |

| Armement | 122 pièces d’artillerie |

| Usage actuel | Lieu de mémoire Mémorial de la résistance et de la déportation Zone de loisir Parcours de santé |

| Protection | |

| Coordonnées | 49° 05′ 44,23″ nord, 6° 12′ 15,48″ est |

Contexte

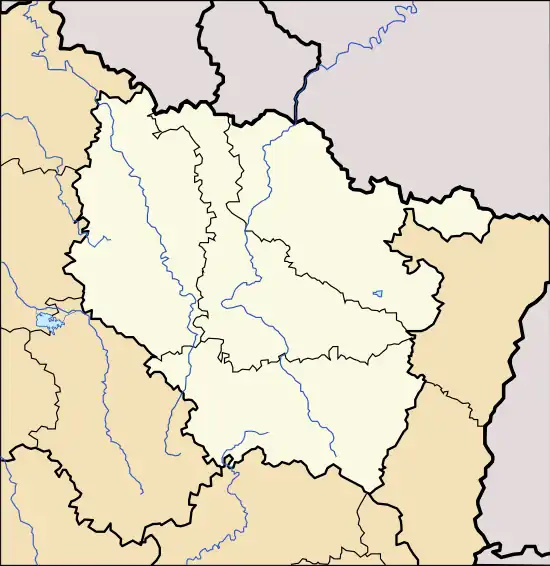

Le fort de Queuleu[2] est situé au sud-est de Metz, sur le contrefort compris entre le ruisseau de la Cheneau et la vallée de la Seille. Le flanc droit du fort couvre la vallée de la Seille jusque Augny, son flanc gauche surveille le plateau de Borny jusqu’à Colombey. Les vues vers le sud sont bornées par les hauteurs de la Haute-Bevoie et Mercy-lès-Metz, qui le dominent et lui dissimulent la ligne de chemin de fer de Strasbourg. Le fort est conçu dans l’esprit des « forts détachés », concept développé par le lieutenant-colonel du génie Raymond Adolphe Séré de Rivières. Le but était de former une enceinte discontinue autour de Metz, faite de forts espacés d’une portée de canons. Le comité des fortifications de Metz valide le la construction d’un fort sur les hauteurs de Queuleu. Un décret impérial en date du [3], déclare d’utilité publique l’acquisition des terrains pour l’édification des forts qui composeront la première ceinture fortifiée de Metz, c’est-à-dire les forts de Saint-Privat (1870), de Queuleu (1867), des Bordes (1870), de Saint-Julien (1867), Gambetta, Déroulède, Decaen, de Plappeville (1867) et du Saint-Quentin (1867), la plupart inachevés en 1870, lorsque la Guerre franco-prussienne éclate.

Le fort de la première ceinture fortifiée de Metz

Construction

Les travaux de terrassement et la construction débutent en 1867. Le fort de Queuleu est le plus vaste des forts de la première ceinture de Metz, avec un front de 800 m pour une profondeur de 450 m. Son architecture s’inspire encore des enceintes bastionnées, perfectionnées par Vauban au XVIIe siècle et par Cormontaigne au XVIIIe siècle. Ses quatre fronts mesurent chacun 350 m de long et la façade côté ville est longue de 700 m[4]. Il est prolongé de chaque côté d’une batterie annexe. La caserne forte est un ouvrage en béton, avec parement en pierre de Jaumont, comprenant deux étages de casemates, avec des salles voûtées[1]. L’armement du fort est de 122 pièces d’artillerie de divers calibres. La garnison est fixée par décret le 23 août 1869 à 2 000 hommes[5]. Ses quatre fronts mesurent chacun 350 m de long.

Il comporte différents éléments propres à l’architecture défensive de cette époque[5] :

- une enceinte bastionnée : L’enceinte bastionnée est constituée de cinq grands bastions. Le fossé périphérique, d’une largeur de 15 m pour une profondeur de 6 m, est défendu par deux parapets : un d’infanterie et un autre d’artillerie. La contrescarpe et l’escarpe du fossé sont revêtues de maçonnerie. Les courtines sont encore doublées par des tenailles.

- un cavalier central : la partie centrale du fort est occupée par un important cavalier, formant réduit, et traversé par quatre longues poternes. L’une d’entre possède une entrée modifiée et une autre sert de magasins à munitions (celle à l’extrémité sud du cavalier). Le cavalier comporte aussi une grande caserne de deux étages avec un parement en pierre de Jaumont extrêmement décoré, deux magasins à poudre (d’une capacité totale de 237 688 kg) et de nombreux abris ainsi que des aménagements en terre destinés à l’installation de pièces d’artillerie. Fortement surélevé, il domine tous les parapets élevés devant lui, en particulier celui barrant la porte d’entrée et tout le terrain environnant. Conforme à l’esprit de Séré de Rivière, il constitue ainsi la batterie haute du fort avec un rôle de batterie à longue portée, tandis que les pièces disposées sur les parapets ont surtout pour rôle d’assurer une défense rapprochée en flanquant le fossé en cas d’assaut.

- un fossé de gorge : le fossé de gorge est renforcé par une galerie reliant les deux casernes construites dans le fossé, qui comporte toutes sortes d’embrasures et de coffres, simples ou doubles, ce qui permet de mettre à l’abri les pièces pour la défense de la partie la plus sensible du fort.

- des coffres : on note aussi l’existence de deux séries de coffres : la première le long du mur de flanquement droit de la caserne I du fossé et l'autre quelques centaines de mètres de distance de ce même bastion. Il semblerait qu'on ait adjoint à cette dernière série de coffres une « issue de secours » juste en face d'une casemate permettant de sortir du fossé vers l'extérieur. Cela expliquerait la présence non académique de ces coffres à cet emplacement. Ces deux séries de coffres pourraient avoir été reliées par une galerie encore plus profonde.

- des batteries annexes : le fort est prolongé de part et d'autre par deux batteries annexes, une au nord et l'autre au sud. Il est renforcé, dans les années 1895 par deux batteries blindées de 4 pièces de 150 mm chacune, celle de Queuleu au nord et celle du Sablon au sud-ouest.

Incomplète lorsque la guerre de 1870 éclate, sa construction sera achevée sous l'Empire allemand.

Guerre franco-prussienne de 1870

Le , le fort reçoit son baptême du feu lors de la bataille de Borny. Le fort fait l’objet de bombardements prussiens. La forteresse est occupée par les troupes françaises pendant le siège de Metz entre le et le .

Modifications allemandes (1872-1889)

À la suite du siège de Metz qui s’achève le par une défaite française, le fort passe sous domination allemande. Le fort est alors renommé Feste Goeben, du nom du général prussien du VIIIe corps d’armée (VIII. Armeekorps), August Karl von Goeben (1816-1880) qui s’était illustré en Moselle lors des batailles de bataille de Forbach-Spicheren, le et de Saint-Privat/Gravelotte le .

Les ingénieurs allemands entreprennent d’importants travaux de modernisation et de renforcement. Les principes théoriques mis en place par Hans Alexis von Biehler (1818-1886) en Allemagne y sont apportés. La ceinture de fortifications est complétée par de nouvelles constructions qui ont parfois été ébauchées par les Français en 1870 : Feste von Zastrow/fort des Bordes (1872-1875), Feste Prinz August von Württemberg/fort Saint-Privat (1872-1875), Feste Kameke/fort Déroulède (1876-1879), Feste Schwerin/fort Decaen (1878-1880) et Feste Hindersin/fort Gambetta (1879-1881). Les travaux de modernisation qui s’étendront entre 1872 et 1874 puis entre et 1887 et 1889.

Ils se caractérisent par[5] :

- l’installation sur le cavalier de deux abris d’observation cuirassée modèle 1887, qui se trouvent dans des casemates reliées aux poternes ;

- la construction de deux casemates de flanquement sur les bastions. L’une d’entre elles semble avoir accueilli des chevaux. Les portes ont été modifiées par obturation de l’espace de l’un des deux battants ;

- la construction de nouveaux bâtiments, essentiellement des casemates jumelles reliées par galerie, et la modification d’autres. On note par exemple l’obturation des deux casemates situées dans les deux élargissements du fossé au niveau du front de tête. Il semblerait que l’accès à ces deux casemates était assuré par un escalier situé dans le fossé ;

- l’installation à la pointe des trois bastions des fronts de tête d’observatoires d’infanterie. Ces deniers sont noyés dans le béton d’une petite casemate à une seule entrée sans autre espace que la chambre de l’observatoire ;

- la construction de batteries annexes de part et d’autre de la gorge ;

- le creusement de galeries de contre-mines dans la contrescarpe des trois bastions de têtes. Pour certaines d’entre elles, de véritables petites casemates ont été aménagées en façade. En général, à l’intérieur se trouvent deux départs de galeries de sape ;

- le renforcement après 1887 des bâtiments à la suite des progrès de l’artillerie ;

- l’installation de nouveaux équipements comme des monte-charges ou le blindage des fenêtres. La poterne à entrée modifiée et un abri d’observation cuirassé en sont encore équipés. Le fort est alors alimenté en eau par la station élévatrice de Queuleu et se trouve relié au réseau électrique urbain et au réseau téléphonique souterrain de la place forte de Metz ;

- l’installation d’un réseau de fil de fer sur les glacis du front de tête et des flancs. Ce réseau est encore ponctuellement conservé.

Les travaux s’achèvent en 1890. En effet, entre 1899 et 1914, les Allemands décident la construction d’une seconde ligne de fortification, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Metz, afin de tenir compte des progrès de l’artillerie. Cette nouvelle ceinture fortifiée fait perdre au fort de Queuleu son intérêt stratégique mais ce dernier reste cependant un important lieu de cantonnement. À cette époque, Metz, dont la garnison allemande oscille entre 15 000 et 20 000 hommes[6], est devenue la première place forte du Reich allemand[7].

Affectations successives militaires et carcérales

Première annexion allemande (1871-1914)

À partir de 1890, la relève dans les forts est assurée par les troupes allemandes du XVIe Corps d’Armée stationnées à Metz et à Thionville. Entre 1899 et 1914, les Allemands décident de la construction d’une seconde ligne de fortification, à une dizaine de kilomètres du centre-ville, afin de tenir compte des progrès de l’artillerie. Cette nouvelle ceinture fortifiée fait perdre au fort de Queuleu son intérêt stratégique. Le fort reste cependant un important lieu de cantonnement. Les tranchées à traverses situées à l’extérieur de l’enceinte fortifiée, au sud et à l’est des bastions, ont vraisemblablement été réalisées pour l’entraînement des troupes qui y étaient stationnées. Les parties hautes du fort sont utilisées pour mettre en place des pièces de défense contre avions.

Première Guerre mondiale (1914-1918)

Pendant la Première Guerre mondiale, un camp allemand de prisonniers de guerre français y est vraisemblablement installé mais les informations disponibles à ce sujet sont rares. Un réseau complexe de tranchées, conservé à l’extérieur de l’enceinte du fort témoigne des aménagements allemands liés à la défense de Metz entre 1914 et 1918. Des survols réguliers d’avions alliés photographient et bombardent le fort.

À partir de novembre 1918, le fort sert de camp pour prisonniers de guerre. Des soldats allemands, italiens, russes y sont regroupés. Il est géré par l’armée française mais la présence de soldats américains y est attestée notamment dans le cadre du YMCA (Young Men's Christian Association) qui accompagne les troupes américaines.

Entre-deux-guerres (1919-1939)

En 1919, le fort de Queuleu est désarmé par l’armée française, mais non déclassé. Il est alors occupé par différentes unités françaises, notamment vers 1925 par le 18e régiment de tirailleurs algériens. Des baraquements pour le cantonnement, des voies étroites destinées au transport du matériel et des munitions sont installées dans certaines parties du fort. Quelques travaux d’aménagements intérieurs sont également réalisés : réaménagement pour le de stockages de munitions, installations sanitaires, décorations murales… Le fort est alors intégré au dispositif arrière de la ligne Maginot.

Drôle de guerre (1939-1940)

Pendant la drôle de guerre, le fort de Queuleu est occupé par plusieurs régiments français : le 13e régiment de tirailleurs algériens, le 165e régiment d’artillerie de position et le 68e régiment régional.

Créé en 1914, le 13e régiment de tirailleurs algériens est un régiment d’infanterie appartenant à l'Armée d'Afrique qui a pris cette dénomination le . Après avoir participé aux opérations de pacification du Maroc. Arrivé en France, il est affecté à la 2e division d’infanterie nord-africaine en Lorraine et tient garnison entre 1936 à 1939 à Thionville et à Metz au Fort Moselle et au fort de Queuleu. À la déclaration de guerre, il est d’abord en couverture en Lorraine. Puis, du au , il est employé à des travaux défensifs dans le Nord à Saint-Amand-les-Eaux. Le , il entre en Belgique. Attaqué à partir du 14 mai, le régiment subit des pertes sévères au pont de Limal avant de se replier en direction de Waterloo à Lasne. Le régiment se bat à Dunkerque, revenu par Brest et Cherbourg (Cherbourg-Octeville en 2000, puis Cherbourg-en-Cotentin en 2016). Il se regroupe enfin à Bernay dans l’Eure le avant d’être dissous le .

Le 165e régiment d’artillerie de position est mobilisé à partir du à partir d’un noyau du 163e régiment d’artillerie de position. Il assure la défense de la ville de Metz en occupant principalement les forts. Le fort de Queuleu accueille son poste de commandement. Le régiment possède 134 pièces d’artillerie lourde et de campagne. Déployé loin du front, il n’est pas engagé dans les combats. Le , Metz est déclarée « ville ouverte», et le régiment se replie vers le sud en abandonnant une grosse partie de son matériel. Les unités qui échappent à la capture suivent l’itinéraire Nancy, Épinal, Belfort, Pontarlier, Lyon, Issoire et enfin Soual près de Castres le après l’armistice du 22 juin 1940.

La garnison du 68e régiment régional se trouve principalement au fort de Queuleu à partir de sa création le . Le recrutement est régional à base de réservistes âgés de 35 à 45 ans, encadrés par des officiers et sous-officiers de la même ancienneté voir plus. Leur armement en sous-nombre par rapport à l’effectif est très désuet. Ainsi, on y trouve encore des revolvers 1873, fusils Gras 1874, fusils Lebel 1886, fusils-mitrailleurs Chauchat 1915 et l’habillement est presque exclusivement bleu horizon alors que la tenue kaki est adoptée depuis novembre 1921. La mission de ce type de régiment est de maintenir les arrières en surveillant les sites sensibles (ouvrage d’art, voies ferrées, carrefours, lieux de stockage, forts) et en aménageant les positions (abris, tranchées…). Le 68e régiment régional se replie vers Lyon le et intègre le groupement du général de Mesmay. Placé le en seconde ligne au nord de Lyon, le régiment défaille et disparaît dès l’arrivée de l’ennemi. Quelques dizaines d’hommes, sans armes, sont retrouvés le lendemain à une vingtaine de kilomètres au sud.

Annexion allemande (1940-1944)

À la fin de la campagne de France, en juin 1940, il est réinvesti par l’armée allemande. En 1940-1941, le fort est réutilisé par les nazis en camp de détention pour prisonniers de guerre, puis en 1943-1944 en kommando du camp de concentration de Natzweiler-Struthof et en camp spécial d’interrogatoire de la Gestapo, antichambre de la déportation. Ce dernier voit l’internement d’environ 1 800 prisonniers, principalement des résistants, qui y sont torturés et enfermés les yeux bandés avec les pieds et mains liés.

Combats de la Libération de Metz (1944)

Début , au début de la bataille de Metz, le commandement allemand l’intègre au dispositif défensif mis en place autour de Metz.

Le , Metz est en effet déclarée forteresse du Reich par Hitler. La place forte doit donc être défendue jusqu’à la dernière extrémité par les troupes allemandes, dont les chefs ont tous prêté serment au Führer[8]. L’offensive américaine, lancée le sur la ligne ouest des forts de Metz tourne court. Les troupes américaines s’arrêtent finalement sur la Moselle, malgré la prise de deux têtes de pont au sud de Metz. Butant contre des forts mieux défendus qu’elles ne le pensaient, les troupes américaines sont maintenant à bout de souffle. Le général McLain (en), en accord avec le général Walker, décide de suspendre les attaques, en attendant de nouveaux plans de l’état-major de la 90e division d’infanterie américaine[9]. Lorsque les hostilités reprennent, après un mois pluvieux, les soldats de la 462e Volks-Grenadier-Division tiennent toujours solidement les forts de Metz, même si les ravitaillements se font plus difficilement à cause des tirs d’artillerie et des bombardements fréquents[10]. En guise de prélude à l’offensive sur Metz, le , l’Air Force envoie pas moins de 1 299 bombardiers lourds B-17 et B-24 déverser 3 753 tonnes de bombes, de 1 000 à 2 000 livres, sur les ouvrages fortifiés et les points stratégiques situés dans la zone de combat de la IIIe armée américaine[11]. La plupart des bombardiers ayant largué leurs bombes sans visibilité, à plus de 20 000 pieds, les objectifs militaires ont souvent été manqués. À Metz, les 689 chargements de bombes destinés à frapper sept forts de Metz, désignés comme des cibles prioritaires, ne font que des dégâts collatéraux, prouvant une fois de plus l’inadéquation des bombardements massifs sur des objectifs militaires[12]. Dans la nuit du 15 au , 400 hommes du Volkssturm, portant des brassards et armés de fusils français, sont placés par des fonctionnaires de police dans les lignes, entre le fort Saint-Privat et le fort de Queuleu[13]. Ce bataillon du Volkssturm Metz, formé à la Bayern-Kasern de Metz, se composait essentiellement d’anciens fonctionnaires de police et de vétérans de 14-18, âgés de plus de 45 ans et incorporés de force, de réfractaires de l’armée allemande, mais aussi de jeunes de la Hitlerjugend, âgés de moins de 18 ans. Placés sous l’autorité d’un commandant de l’Ordnungspolizei, ils furent principalement affectés à des tâches de maintien de l’ordre et de défense passive[14]. Le , un détachement du 22e régiment de forteresse, intégré à la 462e Volks-Grenadier-Division, prend position à l’intérieur et autour du fort, attendant avec résignation l’attaque finale du 10e Infantry regiment de la 5e division d’infanterie américaine. La résistance est de courte durée, puisque le 2e bataillon du 10e Infantry regiment prendra le fort de Queuleu cinq jours plus tard, le , après des négociations avec les défenseurs allemands. Le fort Jeanne-d’Arc fut le dernier des forts de Metz à déposer les armes. La résistance allemande, déterminée, les intempéries et les inondations, inopportunes, ainsi qu’une tendance générale à mésestimer la puissance de feu des fortifications de Metz, ont contribué à ralentir l’offensive américaine, donnant l’occasion à l’armée allemande de se retirer en bon ordre vers la Sarre[15]. L’objectif de l’état-major allemand, qui était de gagner du temps en fixant le plus longtemps possible les troupes américaines en avant de la ligne Siegfried, sera donc largement atteint.

Centre de séjour surveillé (1944-1946)

Un Centre de séjour surveillé est établi par l’administration française dans le fort entre et pour l’internement des Allemands et des suspects, jugés « dangereux », soit plus de 8 000 personnes en Moselle[16]. D’abord réservé aux civils allemands et à leurs familles, le site sert aussi de lieu de détention aux internés administratifs arrêtés pour motifs de collaboration, propagande, antipatriotisme ou dénonciation (jusqu’à 4 400 personnes y furent internées). Il s’agit d’un des centres les plus importants de ce type installé sur le territoire français. Des étrangers de différentes nationalités y sont internés (Allemands, Espagnols, Français, Italiens, Luxembourgeois, Polonais, Yougoslaves…).

Camp de prisonniers allemands de guerre (1946-1947)

Entre 1946 et 1947, le fort de Queuleu accueille un camp de prisonniers où sont enfermés des soldats allemands. Ce détachement, formé le 1er juin 1946, dépend du dépôt de prisonniers de guerre 211 de Metz. Géré par M. Massu, le camp est visité le par la Croix Rouge. 145 prisonniers sont alors logés dans la caserne II/casemate A du fort. Les locaux sont chauffés, les rations sont suffisantes et de l’eau chaude est disponible pour la toilette. Une infirmerie est gérée par le Dr Dietrich Ostler. Les prisonniers sont affectés au déchargement de wagons, au nettoyage d’un canal et au transport de matériaux de construction.

Camp de travailleurs indochinois (1948-1950)

Quelques centaines de travailleurs indochinois sont installés dans le fort de Queuleu entre 1948 et 1950[17]. En , ils sont plus de 500. La présence de ces travailleurs coloniaux est liée au remplacement de la main-d’œuvre mobilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, le « plan Mandel » élaboré en 1938 par Georges Mandel alors ministre des colonies prévoyait la mobilisation de travailleurs coloniaux destinés à renforcer les manques liés à la mobilisation des hommes. Environ 20 000 travailleurs indochinois arrivent en France au début de la Seconde Guerre mondiale. Le Service de la main-d’œuvre indigène nord-africaine et coloniale (MOI) est chargé au sein du ministère du Travail de recruter les travailleurs coloniaux requis, de les acheminer par bateaux et de les mettre au service des industries de la défense nationale. La majorité des recrutements est effectuée de force au sein de la paysannerie pauvre des protectorats de l’Annam, du Tonkin et de la colonie cochinchinoise. Ces ouvriers non spécialisés sont pour la plupart employés à des travaux forestiers, agricoles et industriels notamment dans les usines d’armement et les poudrières. Après la défaite française, ils sont logés dans d’immenses camps de la zone libre et soumis à une discipline militaire ainsi qu’à des conditions de vie très dures. À la Libération, la majorité de ces hommes aspire à un rapatriement rapide, reporté à cause de la désorganisation de l’après-guerre et des événements qui affectent l’Indochine française. À la souffrance de l’exil, succèdent alors l’exaspération et la colère. En écho au mouvement indépendantiste vietminh en Indochine, les travailleurs indochinois revendiquent en métropole leur émancipation et l’égalité des droits avec les autres travailleurs. Quelques graffitis témoignent encore aujourd’hui de leur présence dans le fort de Queuleu.

Lieu de mémoire

Protections patrimoniales (1970 et 1972)

La caserne II/casemate A est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 13 février 1970 (PA00106840)[18]. Depuis 2016, une étude patrimoniale menée par la DRAC ACAL-Site de Metz, est en cours afin de proposer l’extension de la protection à l’ensemble du site.

L’intégralité du fort de Queuleu est un site inscrit au titre de la loi de 1930 par arrêté du (SI57463A).

Mémorial de la résistance et de la déportation (1977)

Le , le Comité mosellan du musée et du mémorial de la résistance et de la déportation est créé. Il regroupe cinq associations patriotiques mosellanes : l’Amicale des anciens déportés et familles de disparus du fort de Queuleu (présidée par Firmin Nicolas), l’Association départementale de la Moselle de la Fédération nationale des déportés internés résistants politiques (présidée par Léon Burger), la Fédération mosellane de l’Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus (UNADIF, présidée par Jean Cuelle), l’Union départementale des combattants volontaires de la résistance (présidée par Bernard Lauris), et la section départementale de l’Association nationale des anciennes déportées et internées de la résistance (présidée par Suzanne Thiam).

Le but de ce comité, présidé par Firmin Nicolas, déporté au fort de Queuleu, Natzweiler-Struthof, Dachau et Mauthausen en 1944, est la création d’un musée départemental de la résistance et de la déportation au fort de Queuleu et l’érection d’un mémorial de la résistance et de la déportation à Metz.

Après de nombreuses discussions concernant l’emplacement du mémorial dont la localisation au centre-ville était initialement prévue depuis une vingtaine d’années, le site du fort de Queuleu est retenu afin de devenir la « Colline du Souvenir ». D’abord projeté à l’extérieur du fort, le mémorial est finalement implanté à l’entrée du fort.

À partir de , une collecte de fonds est organisée à l’initiative du Comité mosellan et connaît un franc succès grâce aux dons de diverses familles de résistants et déportés, associations, collectivités territoriales, entreprises privées et particuliers.

L’architecte Roger Zonca dont plusieurs membres de la famille ont été déportés réalise les plans du monument. Deux projets légèrement différents sont proposés successivement. Les principales différences concernant la base de la flamme et sa forme, plus torsadée dans le projet non retenu. Le permis de construire du mémorial est obtenu le 13 mai 1977 et les travaux de gros œuvre sont réalisés entre juillet et . René Thill, interné au fort de Queuleu en 1943-1944 et Roger Flucklinger, déporté à Neu Bremm et Dachau en 1944, supervisent les travaux pour le Comité mosellan. L’entreprise Boyon de Marly effectue les terrassements pour l’implantation du monument. Gustave Boyon avait été déporté au fort de Queuleu, à Natzweiler-Struthof, Schömberg et Dachau en 1943-1944.

Le au soir, l’urne renfermant les cendres de déportés inconnus provenant de 18 camps de concentration nazis, déposée au monument aux morts de Metz près de la porte Serpenoise depuis le , est transférée lors d’une procession aux flambeaux au fort de Queuleu. Convoyée sur un véhicule militaire précédé par la gendarmerie mobile, l’urne est encadrée par des porte-drapeaux avant d’être déposée dans une ciste en pierre située dans la crypte du mémorial.

Le mémorial départemental de la résistance et de la déportation est inauguré le matin du , en présence du Secrétaire d’État aux Anciens Combattants Jean-Jacques Beucler (1923-1999). Un parchemin rappelant les commémorations des 19- signé par l’architecte Roger Zonca et les membres du Comité mosellan est par ailleurs inséré dans le mémorial afin de rappeler l’événement.

Aujourd’hui, le mémorial accueille de nombreuses cérémonies patriotiques officielles comme la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

Mise en valeur du site (depuis 1971)

La désaffection du fort par l’armée est entamée le après 104 années d’occupations militaires. L’entretien du site n’est plus assuré par les militaires et la végétation spontanée se développe causant d’importants dommages aux bâtiments historiques.

Le , l’Amicale des anciens déportés du fort de Queuleu et de leurs familles est créée. L’association est inscrite le au tribunal d’instance de Metz. Michel Debré, ministre de la Défense, autorise l’association à entreprendre des travaux de conservation du site.

Début 2001, Jean-Pierre Masseret, alors secrétaire d’État à la Défense, chargé des anciens combattants créé un comité de pilotage. Le fort de Queuleu figure sur le chemin intitulé « Internement et Déportation » qui comprend le futur centre européen du déporté au Struthof (Bas-Rhin), le camp de Thil (Meurthe-et-Moselle) et le camp d’Arc-et-Senans (Doubs).

En , le Comité mosellan du musée et du mémorial de la résistance et de la déportation finance avec l’aide de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives[19], l’enregistrement des derniers témoins enfermés entre 1943 et 1944 dans la casemate A du fort de Queuleu. Treize témoignages sont ainsi déposés aux archives départementales de la Moselle afin d’être mis à la disposition des chercheurs et d’être conservés dans des conditions optimales.

À la suite d’actes de vandalisme répétés en 2012, les collectivités locales décident de créer un syndicat mixte destiné à protéger et mettre en valeur ce lieu de mémoire[20]. Le musée est totalement détruit.

Le , Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, a signé une convention pour la réhabilitation partielle du fort de Queuleu (casemate A/caserne II) et du pavillon d’accueil. L’État et les collectivités locales (ville de Metz, Metz-Métropole, département de la Moselle et région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine) ont tenu à se mobiliser pour la préservation de cet important lieu de la mémoire mosellane en investissant un million d’euros[21]. Ainsi, la convention pour la réhabilitation partielle du fort confiée par l’État, propriétaire du site, à la communauté d’agglomération de Metz-Métropole pour une durée de quatre ans, impliquera la création d’un centre d’interprétation permettant une valorisation mémorielle, éducative et culturelle. Une association s'occupe aujourd'hui du site[22].

Lieu de détente

Parcours de santé

Aujourd’hui, le fort de Queuleu propose également un parcours de santé pour les amateurs d’obstacles et de détente.

Tournage de films

Le film Le tombeau de la Garde, réalisé par Patrick Basso, a été partiellement tourné en 2011 au fort de Queuleu. D’autres scènes ont été tournées par exemple aux châteaux de Pange et de Jarny, dans les abbayes de Gravelotte et d’Azannes ainsi qu’au Fort-Moselle à Metz. Le film historique se déroule en dans la plaine de Gravelotte en Moselle. Trois soldats français, assis dans un campement attendent d’être relevés mais la relève n’arrive pas. Le maréchal Bazaine décide le repli sur Metz, contre l’avis de ses officiers. Sur un coup de tête, ils désertent. C’est alors une cavale dans la campagne et surtout la rencontre de Jean et de Ethel, femme hors du commun, qui tente de prendre en main son destin. Le film est tourné grâce à la solidarité de nombreux figurants et reconstituants avec des moyens limités.

Le tournage d’un film, The Hunters de Chris Briant, a été réalisé en 2009 sur le site du fort.

Notes et références

Notes

- Du nom du général du 8e corps d’armée prussien, August Karl von Goeben, qui s’illustra lors des batailles de Spicheren et Gravelotte en 1870.

Références

- Fort de Queuleu dit Feste Goeben sur culture.gouv.fr.

- « Fort de Queuleu | Chemins de mémoire », sur cheminsdememoire.gouv.fr/ (consulté le )

- Les chemins de la mémoire no 145

- « Metz, autres quartiers. Le fort de Queuleu », sur Mairie de Metz. Visite guidée de Metz.

- « Fort de Queuleu (1876-1870) / Feste Goeben (1871-1890) », sur darkplaces.org.

- René Bour, Histoire de Metz, , p. 227.

- François Roth, « Metz annexée à l’Empire allemand », dans François-Yves Le Moigne, Histoire de Metz, Toulouse, Privat, , p. 350.

- René Caboz, La bataille de Metz, Sarreguemines, Éditions Pierron, , p. 132.

- Cole 1950, p. 176-183.

- Cole 1950, p. 256.

- Général Jean Colin, Contribution à l’histoire de la libération de la ville de Metz ; Les combats du fort Driant (septembre-décembre 1944), Académie nationale de Metz, , p. 13.

- Cole 1950, p. 424.

- Cole 1950, p. 431.

- « Levée en masse », dans 1944-1945, Les années Liberté, Metz, Le Républicain Lorrain, , p. 35.

- Cole 1950, p. 448.

- Cédric Neveu, « Les camps d’internement du fort Queuleu 1943-1946, conférence de la Société d’histoire du Pays naborien », .

- « L’histoire du Fort : le camp de travailleurs indochinois », (consulté le ).

- Fort de Queuleu-Fort dit Feste Goeben sur culture.gouv.fr.

- « Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives - DMPA » (consulté le ).

- Décision du Conseil municipal de la ville de Metz no 13-12-19-5.

- « Décision du Conseil municipal de la ville de Metz n° 13-12-19-5 ».

- Association du Fort de Metz-Queuleu.

Voir aussi

Pour visiter le site

L'extérieur du fort peut être visité toute l'année.

L'intérieur du fort fait l'objet de visites guidées le dimanche après-midi ou sur rendez-vous pour des groupes ou des scolaires.

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Chemins de mémoire : Fort de Metz-Queuleu

- Association du fort de Metz-Queuleu pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site

Bibliographie

- René Caboz, La bataille de Metz, Éditions Pierron, Sarreguemines, 1984.

- (en) Hugh M. Cole, The Lorraine Campaign, Washington, Center of Military History, [détail de l’édition].

- Pierre Denis, La libération de Metz, Éditions Serpenoise, Metz, 1994.

- Christian Dropsy, Les fortifications de Metz et Thionville, Bruxelles, 1995.

- Rémy Fontbonne, Les fortifications allemandes de Metz et de Thionville 1871-1918, Éditions Serpenoise, , p. 37-38.

- Marie-Caroline Gaymard, « Le patrimoine militaire sur la scène urbaine : les processus de reconversion des sites militaires à Metz », Revue géographique de l’Est [En ligne], vol. 54/no 3-4, 2014.

- Éric Rondel, L’armée américaine en Lorraine, Éditions Ouest et Cie, Sables d’Or-les-Pins, 2012.

- Michaël Séramour, 20 000 soldats sous la terre. Peintures murales et graffitis des fortifications de Thionville, Metz et Strasbourg, 1871-1945, Metz, Éditions Serpenoise, .

- Philippe Wilmouth, Les camps de prisonniers de guerre en Moselle 1940-1948, A. Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire, 2009.

- Philippe Wilmouth, Cédric Neveu, Les camps d’internement du fort de Metz-Queuleu 1943-1946, A. Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire, 2011.

- Deux mille ans d'architecture militaire, Metz, Éditions Serpenoise, .