Lebel modèle 1886

Le fusil modèle 1886 ou fusil Lebel, est adopté par l'Armée française en pour remplacer le fusil Gras Mle 1874, après nombre d'atermoiements qui donnent naissance au fusil Mle 1884 et Mle 1885 qui ne sont pas produits.

| Fusil modèle 1886 dit Lebel | |

Fusil Lebel 1886-1893, exposé au Musée de l'Armée (Stockholm) (Suède). | |

| Présentation | |

|---|---|

| Pays d'origine | |

| Type | Fusil à verrou |

| Batailles | Expéditions coloniales françaises Révolte des Boxers Révolution monégasque Première Guerre mondiale Guerre du Rif Guerre soviéto-polonaise Guerre civile espagnole Seconde Guerre mondiale Guerre d'Indochine Guerre d'Algérie |

| Utilisateur(s) | |

| Munitions | 8x50mm R à étui métallique Depuis le 19-05-2015 appellation modifiée en 8X51R pour éviter la confusion avec le 8mm Steyr-Mannlicher |

| Concepteur | Commission des fusils à répétition : Général Baptiste Tramond (Président) Colonels Basile Gras et Nicolas Lebel Contrôleurs d'armes Albert Close et Louis Verdin |

| Fabricant | |

| Période d'utilisation | 1886-1918 |

| Durée de service | 1887-1962 |

| Production | 3 500 000 exemplaires environ |

| Poids et dimensions | |

| Masse (non chargé) | 4,180 kg |

| Masse (chargé) | 4,415 kg 4,890 kg (avec baïonnette) |

| Longueur(s) | 1,307 m 1,825 m (avec baïonnette) |

| Longueur du canon | 80 cm |

| Caractéristiques techniques | |

| Mode d'action | Culasse calée à verrou fixe |

| Portée maximale | 2 000 m |

| Portée pratique | 250 m |

| Cadence de tir | 8-10 coups par minute |

| Vitesse initiale | 632 m/s (cartouche mle 1886 M) à 840 m/s (cartouche mle 1886 D à balle perforante P) |

| Capacité | 10 cartouches (8 dans le magasin +1 dans l'auget et +1 en chambre) |

| Viseur | hausse à gradins et curseur (400-800 m) et planchette (850-2400 m) et guidon triangulaire sur embase |

| Variantes | Fusil modèle 1886 M93 Fusil modèle 1886 M93 de tireur d'élite Mousqueton modèle 1886 M93 M27 Mousqueton modèle 1886 M93 R35 |

| Précédé par | Fusil Gras Mle 1874 |

| Suivi de | Fusil Berthier Mle 1907/15 Fusil MAS Mle 1936 |

Très largement utilisé comme fusil d'infanterie jusqu'aux lendemains de la Première Guerre mondiale, à un moindre degré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale puis pendant les conflits de décolonisation pour équiper les troupes supplétives, le fusil est officieusement baptisé du nom d'un des membres de la commission qui a contribué à sa création : le colonel Nicolas Lebel, commandant le Camp de Chalons et directeur de l’École Normale de Tir où ont été effectué les derniers essais[1].

De calibre 8x50R mm, le fusil modèle 1886 peut contenir dix cartouches, dont huit qui se logent dans le fût situé sous le canon, plus une dans l'auget et une dans la chambre. Le fusil Lebel a introduit la modernité dans l'armement portatif mondial en remplaçant pour la première fois l'ancienne poudre noire par la poudre sans fumée à base de nitrocellulose (la « poudre B », pour poudre blanche, par opposition à la poudre noire). Ces progrès techniques vont permettre à l'armement portatif d'atteindre des vitesses initiales très élevées et des portées extrêmes pour l'époque.

Histoire du Lebel

Conception de l'arme

À la fin des années 1870, les études sur l'armement individuel portent sur l'application de la répétition, c'est-à-dire la capacité d'approvisionner l'arme au préalable d'un certain nombre de cartouches et puis de la recharger rapidement entre chaque tir en actionnant le mécanisme. La solution pour emmagasiner les cartouches, apportée par le chevalier von Kropatschek (de) commandant de l’École des Cadets de Vienne, est un chargeur tubulaire sous le canon. Cette technique avait déjà fait ses preuves en Amérique avec le fusil Henry, devenu Winchester modèle 1866, une arme très appréciée par les chasseurs et dont l'utilisation au combat a marqué les esprits pendant la Guerre de Sécession et les guerres indiennes. La Marine française décide donc d'équiper les troupes de marine en adoptant un fusil à répétition « Kropatschek » Modèle 1878 de calibre 11 mm (comme le fusil Henry) fabriqué en Autriche qui remplace le Chassepot à un coup. En 1884, la manufacture d'armes de Châtellerault étudie un modèle dérivé du Kropatschek, le Modèle 1884, et puis une nouvelle version dont la fabrication est rationalisée pour faciliter l'industrialisation, le Modèle 1885. De l'autre côté du Rhin, les Allemands développent et adoptent un nouveau modèle, le Mauser 1871-1884, fusil à répétition de 11 mm.

Entre-temps, en 1884, Paul Vieille invente une poudre toute nouvelle, sans fumée, la poudre « B » (B pour Boulanger ou pour blanche, en opposition à la poudre noire) à base de nitrocellulose (fulmicoton), destinée à remplacer la poudre noire alors utilisée. Cette invention constitue une percée déterminante dans la technique de fabrication des munitions. Outre le fait qu'elle rend l'usage des armes beaucoup plus discret, elle permet la construction d'armes de calibre inférieur à 11 mm et 3 fois plus puissante que la poudre noire (le fulmicoton qui la compose est 6 fois plus puissant que la poudre noire). Les munitions sont donc beaucoup plus légères, multipliant ainsi la capacité d'emport du soldat. Elles améliorent de manière déterminante les caractéristiques balistiques des balles (vitesse initiale plus grande (620 m/s, distances utiles et de combat plus longues et trajectoire beaucoup plus tendue). Enfin, les problèmes d'encrassement sont quasiment éradiqués.

Lorsque le général Boulanger accède aux fonctions de ministre de la Guerre, le , il exige que le prototype d'un nouveau fusil à répétition et de petit calibre lui soit présenté pour le . La décision est donc prise avec une précipitation quelque peu néfaste. À sa décharge, elle a l'avantage de casser l'argument sur la nécessité pratique et financière de recycler des matériels anciens pour faire des armes nouvelles, en l'occurrence, les fusils Chassepot et Gras.

La Commission des fusils à répétition présidée par le général Tramond chargé de sa conception a un an et demi pour passer de l'état de projet à une production de masse. Elle est donc obligée de prendre les solutions existantes en matière de répétition c'est-à-dire le magasin tubulaire du Kropatschek. Le colonel Gras et le capitaine Dessaleux inventent une cartouche de 8 mm dont le culot de l'étui à bourrelet conserve le diamètre de celui de la munition du fusil Gras, autrement dit avec un étui exagérément tronconique. La balle « M » est développée par le lieutenant-colonel Nicolas Lebel. Elle s'inspire des balles chemisées en cuivre ou en maillechort développé par le capitaine Eduard Rubin de l’armée suisse en 1882. La culasse mobile à doubles tenons est conçue par le colonel Bonnet. Le colonel Gras et surtout les contrôleurs d'armes Albert Close et Louis Verdin, à Châtellerault, sont responsables de l'architecture détaillée de l'arme et de son usinage. Le lieutenant-colonel Lebel, devenu par la suite colonel, a toujours insisté de son vivant sur le fait qu'il s'agissait d'une création collective qui devait surtout au colonel Gras. Environ 1 119 exemplaires de présérie seront fabriqués en 1886.

Essais et mise en service

Des prototypes sont construits à la manufacture d'armes de Châtellerault et essayés à l'école normale du tir au camp de Châlons et dans les corps de troupe. Le , le fusil est officiellement dénommé modèle 1886. La production est lancée et le général Boulanger exige la production d'un million d'exemplaires pour le .

Malgré une industrialisation forcenée, le rythme atteint 900 000 armes par an, soit cinq produites à la minute dans les trois manufactures nationales d'armes de Châtellerault, Saint-Étienne et Tulle. Deux millions de fusils sont fabriqués avant la Première Guerre mondiale. Le nombre total de fusils Lebel fabriqués par les manufactures d'État entre 1887 et 1920 dépasse les 3 500 000 unités. L'avance prise par le fusil Modèle 1886 sur tous les autres fusils d'infanterie de l'époque, qui utilisent toujours la poudre noire et les balles en plomb est considérable. Les Allemands réagissent par l'adoption d'un fusil modèle 1888 qui, malgré tous ses défauts, comprend un magasin type Mannlicher et une cartouche de 7,92 mm à gorge qui devient le calibre standard des armes d'infanterie allemande.

Les résultats d'une certaine précipitation

Quasiment toutes les pièces du fusil Lebel sont marquées au même numéro, y compris la crosse et le fût. Néanmoins elles sont parfaitement interchangeables ce qui facilite son entretien et la logistique afférente. La finition est excellente, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Conçu suivant le système Kropatscheck, il se révèle moins performant dans le tir rapide que les fusils utilisant les chargeurs Lee, Mannlicher ou Mauser.

Le principal défaut du Lebel est l'incapacité à utiliser une « lame-chargeur », obligeant le soldat à garnir le magasin, « cartouche par cartouche » rendant l'opération de rechargement très longue.

Il faut toutefois noter la maturité du fusil Lebel qui permet à l'armée française de posséder un fusil à répétition et de petit calibre complètement opérationnel à partir de 1887.

Les armées des nations en concurrence avec la France choisissent une méthode de développement différente, adoptant des armes modernes pour l'époque mais qui nécessitent plusieurs ajustements.

- l'armée suisse : le Schmidt-Rubin 1889 est jugé trop fragile et sera rapidement remplacé par le modèle 1896.

- l'armée impériale allemande : l’Allemagne avait adopté un fusil à magasin Mannlicher Modell 1888 mais peu satisfaite par la fiabilité de celui-ci, elle adopte le fusil Mauser Gewehr 98 à lame chargeur de 5 cartouches.

- l'armée impériale russe : le Mosin-Nagant M91 est fiable et moderne. Toutefois les capacités industrielles de la Russie ne permettent pas à l'armée du Tsar de produire suffisamment de fusils Mosin-Nagant.

- l'armée britannique : le Lee-Metford (1888) et le Lee-Enfield Mark I (1902) britanniques.

Bien qu’étant en théorie le plus performant des fusils de cette liste, le fusil à chargeur « Lee » de l'armée britannique rencontre de sérieux problèmes dans l’élaboration de sa cartouche et d'un canon aux rayures adaptées à la poudre " sans fumée " (rayures " Enfield ").

Alors que les rapports français et les publications officielles tendent à minimiser, voire à occulter, l’infériorité du Lebel en matière de vitesse de tir[2] - [3], un officier écrivait dès 1891 : « Le fusil mod.1886, du fait de sa répétition, présente de très gros inconvénients à côté d’avantages bien faibles »[4]. Il n’était pourtant pas envisageable de révéler ces défauts ni, a fortiori, de remplacer l’énorme stock de Lebel construits[3].

Le commandant D'Audeteau tente vainement de faire adopter son « fusil Daudeteau » fabriqué par une filiale de la compagnie de Saint-Chamond ; malgré une campagne d'essais au Camp de Chalons en 1895-96, il n'est pas retenu pour plusieurs raisons, la principale étant qu'il refusait (obstinément) de proposer un fusil chambré pour la cartouche de 8X50R.

En effet la cartouche du fusil lebel (8X50R) souffre de quelques inconvénients majeurs : elle n'exploitait pas au maximum la puissance de la poudre sans fumée et sa forme étriquée était l’héritage de la cartouche du fusil mle 1874.

De ce fait, la relève est amorcée timidement, d’abord avec le choix de fusils Berthier pour équiper les tirailleurs indochinois (1902) et les tirailleurs indigènes (1907), puis progressivement, à partir de 1915, quand la commission de l'artillerie ordonne de couvrir les besoins massifs de fabrication de guerre en adaptant ce fusil colonial de 1907, devenu Mle 1907/15, plutôt que de relancer la production du Lebel[5].

Ainsi, le fusil Lebel n'est pas remplacé avant l’année 1914, date du début de la guerre mais aussi de la fin des études du fusil semi-automatique Meunier A6 et c'est avec le fusil Lebel que les « Poilus » partiront au combat.

Utilisation

Le fusil Lebel a été employé avant 1914 dans les colonies françaises d'Afrique, mais aussi pour la répression de quelques grèves ouvrières : le Lebel connait son baptême du feu lors de la fusillade de Fourmies le 1er mai 1891 (neuf morts parmi les manifestants). On peut lire dans l’Illustration du : « C'est le fusil Lebel qui vient d'entrer en scène pour la première fois… Il ressort de ce nouveau fait à l'actif de la balle Lebel qu'elle peut très certainement traverser trois ou quatre personnes à la suite les uns des autres et les tuer. » Cette première utilisation ordonnée par un sous-préfet juif donne lieu à des rumeurs antisémites selon lesquelles la fusillade aurait été ordonnée à des fins d'expérimentation[6].

Le Lebel sert aussi lors de la révolte des Boxers en Chine, en 1900-1901. Son utilisation est décisive dans la bataille de Tit contre les Touaregs, en 1902, dépourvus d'armes à répétition. Durant la Première Guerre mondiale, il équipe la quasi-totalité de l'infanterie française mais il est progressivement remplacé par les fusils Berthier à chargeur de type Mannlicher qui connaissent deux variantes (fusil Modèle 1907-1915 à chargeur de 3 cartouches, fabriquées en grande série à partir de 1916, ainsi que fusil Modèle 1916 à chargeur de 5 cartouches mis en fabrication assez tard en 1918).

Le fusil Lebel continue à équiper le gros de l'infanterie française pendant la Grande Guerre alors que les fusils Modèle 1907-1915 sont distribués de préférence aux troupes coloniales, à la Légion étrangère et à certaines troupes alliées (Légion russe). De surcroît, les fusils Lebel continuent à être fabriqués neufs jusqu'en à la Manufacture d'Armes de Tulle. Cette dernière continue les remises en état et les recannonages de fusils Lebel jusqu'en 1937. Il est incontestable que le fusil Lebel est devenu et reste l'arme symbolique de l'infanterie française pendant la Grande Guerre (1914-18).

Variantes

Modèle 1886

- Longueur de l'arme : 1 307 mm

- Longueur de l'arme avec baïonnette : 1 825 mm

- Longueur du canon : 800 mm

- Masse à vide : 4,180 kg

- Masse arme chargée à 8 cartouches : 4,415 kg

- Vitesse initiale : 700 m/s

- Munition: 8 × 50 mm

Modifications de 1888

- L'extracteur est aminci.

- Des griffes de pieds de hausse sont ajoutées pour qu'il ne se dessoude pas.

Modèle 1886-M93

Le Modèle 1886 est modifié en 1893 par :

- l'adjonction d'un bouchon de culasse

- l'adjonction d'un tampon masque sur la tête de culasse. Ce masque sert à éviter les crachements de gaz au visage du combattant. Un quillon est rajouté à l'embouchoir pour permettre la formation de faisceaux d'armes sans que la baïonnette soit installée.

Les caractéristiques de l'arme restent cependant identiques.

Modifications de 1898

En 1898, la planchette de hausse est adaptée au changement de munition qui passe de la cartouche Modèle 1886 M à la cartouche spitzer Modèle 1886 D.

Modèle automatique Ribeyrolle, Sutter, Chauchat RSC M17 et M18

Au vu de l'infériorité fonctionnelle du Lebel, l'état-major français décide, fin 1915, de développer un fusil semi-automatique fonctionnant selon le principe d'emprunt des gaz, utilisant un maximum de pièces du Lebel. Les trois ingénieurs Ribeyrolle, Sutter, Chauchat (RSC), concepteurs du fusil mitrailleur Mle 1915 (dit CSRG 15 ou Chauchat) se penchent sur le problème. Un premier prototype est expérimenté à la fin de 1915 et atteint un degré acceptable de fonctionnalité en . La production est répartie entre les trois manufactures nationales et la MAS en assure l'assemblage. La production commence le et cesse le après que la MAS en ait construit 86 333 exemplaires.

Le M17 est distribué en petit nombre en première ligne à raison de 16 par compagnie mais sa mise en œuvre est loin d'être convaincante. Aussi, il n'est pas adopté et les exemplaires déjà construits sont transformés en fusil à répétition.

Modèle 1886-M1893-M1927

Compte tenu de la supériorité du système d'alimentation Mauser adopté sur l'ensemble de ses concurrents, une décision est prise le [7] de transformer le Modèle 1886 en remplaçant le système Kropatschek d'origine et en l'adaptant au nouveau calibre de 7,5 mm adopté en 1924.

Doivent être remplacés :

- le canon qui est plus étoffé donc plus lourd mais qui est raccourci de 20 cm

- le guidon qui est élevé

- le pied et la planchette de hausse adaptés aux caractéristiques de la nouvelle munition,

- le magasin de type Mauser est ajouté et le magasin de type Kropatscheck avec son piston et son ressort doivent être retirés.

Certaines pièces d'origine doivent être aussi adaptées.

Les retards et le développement de projets concurrents ou de projets repris à l'initial font que le M27 n'est pas conduit jusqu'à achèvement. Le projet s'avère vraiment trop cher par rapport à la valeur ajoutée qu'il apporte. Cependant, 500 exemplaires sont distribués en corps de troupe dans les années 1930 pour évaluation.

Son concurrent, le Berthier 07/15 M34 est donc choisi à la fin pour être recalibré en 7,5 mm de manière bien plus économique.

Balle « N » (1932)

En 1932, la chambre et le ressort du percuteur sont modifiés pour accepter la nouvelle cartouche Modèle 32 N de 8 mm. La modification est indiquée par un « N » frappé sur le tonnerre.

Mousqueton Modèle 1886-M1993-R1935

En 1935, un nouveau projet de recyclage des stocks de Lebel est initié par la manufacture d'armes de Tulle. Le fusil est raccourci et rebaptisé mousqueton. Il est destiné notamment aux unités stationnées en Afrique du Nord. Il est produit à 35 000 exemplaires sous deux formes, l'une avec une barrette de crosse sur le côté gauche, « pour la cavalerie », l'autre avec un battant sous la crosse « pour l'artillerie ». Il conserve le système d'alimentation Kropatscheck mais avec 3 cartouches. Les canons sont sous-traités à la Société alsacienne de construction mécanique.

La suite

De petites quantités de fusils Lebel sont livrés à la Grèce, puis aux Républicains espagnols pendant les années 1930.

Les remplacements de l'arme et surtout de la cartouche - considérée comme obsolète car ne convenant pas pour l'alimentation par chargeur - ont été empêchés par la guerre. La diminution des crédits militaires après le conflit puis la crise économique les retardent aussi. Il faut attendre près de 20 ans pour que soit enfin adoptée une arme moderne pour l'infanterie française : le fusil MAS 1936 en calibre 7,5 mm, dans l'attente de l'adoption du fusil semi-automatique. Il est à noter que les Mas 36 n'étant pas produits en grand nombre, quelques dizaines de milliers de fusils Berthier ont été recanonnés en calibre 7,5 mm. En 1939, la Manufacture d'armes de Saint-Étienne met enfin au point un fusil semi-automatique de conception ingénieuse et simple et au fonctionnement sûr (prototypes MAS 39 et MAS 40). Néanmoins, il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre Mondiale pour voir adoptées ses versions légèrement modifiées : fusil MAS44 puis fusils FSA MAS49 et 49/56.

Le fusil Lebel et les armes du système Berthier équipent donc majoritairement l'Armée française en 1939-1940. Après l'armistice d'énormes quantités de fusils Lebel sont saisies et ils sont réutilisés par les Allemands pour l'armement des troupes de l'arrière, notamment pour la garde des camps de prisonniers, et pour l'Organisation Todt.

En guise d'épilogue, il continue sa carrière militaire aux mains des Harkis lors de la guerre d'Algérie. Il la finit dans la Marine nationale où il est remplacé, dans le milieu des années soixante par le MAS 1949 et le MAS 1949/1956. Des fusils Lebel qui servaient encore pendant ces dernières années dans les montagnes d'Afghanistan ont été récemment rapportés comme souvenirs par des militaires américains.

Accessoires

Ceinturon, bretelles de suspension et cartouchières

L'unité collective comprend aussi l'ensemble en cuir :

- ceinturon Modèle 1873 à plaque (dont les stocks sont toujours utilisés lors de la Première Guerre mondiale), le ceinturon Modèle 1903 (boucle ouverte à deux ardillons) issu d'un modèle initialement réservé aux zouaves, modifié en 1913 (de carré les angles de la boucle deviennent ronds). La couleur noire passera au fauve lors de la Première Guerre mondiale ;

- bretelles de suspension Modèle 1892 modifiées en 1914 (cuir fauve) ;

- une, deux ou trois cartouchières Modèle 1888 en cuir noir, remplacées par le Modèle 1916 en cuir fauve ;

- le porte baïonnette Modèle 1886, modifié en 1914.

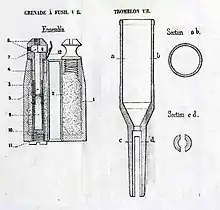

Tromblon Viven-Bessières, dit tromblon VB

Le tromblon VB, du nom des inventeurs, les ingénieurs Jean Viven et Gustave Bessières., est un dispositif lance-grenade mis en place en 1915. Il se branche sur la bouche du fusil et permet d'envoyer des grenades à fusil en fonte de 490 g chargées de 60 g d'explosif jusqu'à 170 m.

La visée est obtenue avec le dispositif de visée Mle 1917.

L'utilisation du tromblon VB sur un fusil abîme sérieusement l'arme qui n'est plus employée qu'à cet effet.

Il est distribué à raison de deux par section d'infanterie. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il se porte dans un support en cuir attaché au ceinturon du servant.

Le tromblon VB est employé jusque dans les années 1990 dans les forces de l'ordre, adapté au MAS 36 dans la gendarmerie ou au mousqueton Berthier Mle 1892 M16 chez les CRS pour lancer des grenades lacrymogènes à longue distance pendant les actions de maintien de l'ordre.

Dispositif de visée nocturne

Le dispositif de visée nocturne consiste en deux cavaliers qui s'adaptent aux organes de visées et qui sont dotés de pastilles fluorescentes. Il se branche pour le tir au crépuscule ou dans la nuit.

Coupe-fils de fer barbelés Filloux

Le coupe-fils de fer barbelés Filloux est distribué au début de la Première Guerre mondiale comme moyen exclusif pour couper les fils de fer barbelés. Il se compose d'une double assise en V, orientée vers l'avant qui se fixe sur la base de la baïonnette. Le principe consiste à glisser le fil de fer barbelé au fond de l'assise en V et de tirer une balle pour couper le fil. Ce système s'avère être une catastrophe. À la décharge de ses concepteurs, tout le monde ignorait la tournure de guerre de position qu'allait prendre le conflit. Il oblige donc le commandement, dès la fin de 1914, à repenser des outils adaptés comme les cisailles Peugeot.

Lunettes pour le tir de précision

La guerre de tranchées démontre la nécessité de posséder des tireurs de précision avec des armes qui excèdent les simples capacités du cran de mire et du guidon. Une lunette de tir Modèle 1916 puis Modèle 1917 est donc inventée à cet effet. Cette lunette développée par l'Atelier de construction de Puteaux (APX) se fixe sur la partie gauche de la boîte de culasse. Elle possède un grossissement de 3, un champ de 13 millièmes et un réticule dont le trait horizontal est actionné par un tambour de hausse gradué jusqu'à 800 m. Elle est distribuée parcimonieusement aux tireurs d'élite. Elle est fixée sur des armes rigoureusement sélectionnées pour leur précision. Chaque lunette est réglée en usine et elle est strictement associée au fusil qui la porte. Elle est remplacée dans l'après-guerre par la lunette Modèle 1922 que l'on retrouve dans l'armée française au début de la Deuxième Guerre mondiale.

Matériel de nettoyage

Le combattant dispose d'un minimum d'outils lui permettant d'entretenir en permanence son arme :

- le nécessaire d'arme Modèle 1874 ;

- la ficelle de nettoyage ;

- le « lavoir à ficelle » ;

- la boîte à graisse double, contient d'un côté de la graisse d'arme et de l'autre un mélange graisse et brique anglaise pilée abrasive pour enlever les taches de rouille ;

- le tournevis Modèle 1922.

Modèle 1886

La baïonnette épée du Lebel est le modèle 1886, conçue spécialement pour lui. Elle est populairement connue sous le nom de « Rosalie », immortalisé par Théodore Botrel.

La lame quadrangulaire est cruciforme en acier poli, longue de 52 cm. la poignée est dans un premier temps en Maillechort, à l'entrée de guerre en Octobre 1914, des poignées en Laiton moins coûteuses feront leur apparition et en Février 1917, un dernier modèle de poignée en fonte simple, rapide et peu cher à couler fera également son apparition. Elle est fixée par une douille et possède un quillon pour mettre les armes en faisceaux et casser les baïonnettes ennemies. Sa longueur totale de 65,5 cm, son poids est de 475 g auquel il faut rajouter les 200 g d'un fourreau en tôle d'acier bronzé extérieurement.

Elle connaît une variante à la lame de 26,5 cm de long, associée au mousqueton R.35 et deux variantes d'origine allemande. Ces deux dernières sont désignés « Seitengewehr 102 f » pour les 1886 et « Seitengewehr 103 f » pour les modèles 1886-15 et sont raccourcies à 460 mm dont 34 cm de lame. Ces deux modèles ont été fortement bronzé en noir (certains modèles sont peints) lors de leurs modifications.

Une dernière et ultime variante hautement fantaisiste et purement commerciale apparaît dans le monde des collectionneurs : le modèle dit « de cycliste ». Cette appellation est utilisée pour toutes les baïonnettes qui ont été raccourcies à la suite de la casse de la lame et ne présentant plus les dimensions normalisées. Cette variante, purement commerciale est basée sur la crédulité et la méconnaissance de l'acheteur ainsi que sur l'appât du gain du vendeur. Bien que les bataillons de cycliste aient réellement existé, ils étaient dotés de l'épée-baïonnette 1866 « classique ».

Cette baïonnette est devenue tout un symbole ; cependant, les statistiques d'infirmeries et postes de secours prouvent que le rôle de la baïonnette mle 1886 et 1886-1915 fut réellement marginal. En effet, certains spécialistes estiment que 1 % des pertes l'ont été à cause d'armes blanches durant le premier conflit mondial et de 0,3 % à cause des baïonnettes, ce qui porte un sérieux coup au célèbre mythe de la Rosalie.

Modèle 1886-1915

En 1915, une modification est apportée à la baïonnette épée Modèle 1886. Le quillon est supprimé pour simplifier la fabrication en temps de guerre, le fusil possédant déjà son propre quillon. De plus, le quillon de la baïonnette se prenait dans les barbelés, ralentissant le soldat.

Munitions

Voir article spécifique sur la cartouche 8 mm Lebel.

Statut juridique actuel de l'arme

Le fusil Lebel, arme historique plus que centenaire et dont la munition n'existe plus nulle part dans les dépôts et arsenaux en France, a longtemps été classé dans la catégorie des armes de guerre, au même titre que le fusil FAMAS en service dans l'Armée française. Pour obvier à ce classement périmé qui ne facilite pas la conservation par les collectionneurs et les musées en France, un certain nombre de fusils Lebel ont été légalement rechambrés en calibre civil au cours des dernières années (anciennement 5e catégorie : chasse et tir sportif). Ces Lebel dont la chambre est légèrement élargie acceptent une munition de 8 mm faite à partir de l'étui de 348 Winchester, (la 8/348W « Barrellier »).

Depuis le et la nouvelle réglementation sur les armes et munitions, le Fusil Lebel est classé en catégorie D2, « libre d'acquisition et de détention pour une personne majeure ». Cependant, sa munition (classée CIP depuis 2015), reste elle en catégorie C, accessible seulement aux personnes titulaires d'une licence de tir validée par un médecin ou d'un permis de chasse en cours de validité.

Notes et références

- Henri Vuillemin, Gazette des Armes Hors Série no 2 : La grande aventure des fusils réglementaires français 1866-1936, Paris, Gazette des Armes L.C.V. - REGI'ARM, , 100 p., p.63

- Par exemple un rapport de L’École Normale de Tir de juin 1893.

- « Le fusil Lebel : départ précipité, relève tardive », sur SAM40.fr, (consulté le )

- Le colonel Ortus, dans un article du Journal des Sciences Militaires, Tome 42, p. 207.

- Claude Lombard, La Manufacture Nationale d’Armes de Chatellerault, Poitiers, (ISBN 2-902170-55-6), pp. 191-192.

- Michelle Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves : Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, Éditions La Découverte, , 995 p. (ISBN 978-2-35522-088-3), chap. 12 (« La Belle-Époque, une époque rebelle »), p. 483

- Dépêche ministérielle no 2080 213 in L'Armement de l'Infanterie Française 1918-1940, Gazette des Armes Hors Série No 8, Paris 1979

Voir aussi

Sources

- Henri Vuillemin, « La grande aventure des fusils réglementaires français 1866-1936 », Gazette des Armes, Hors Série no 2, Paris, 1996.

- Site http://armesfrancaises.free.fr

- Instruction sur l'armement et le matériel de tir du (Ministère de la Guerre).

Bibliographie

- Claude Lombard et Edith Cresson (avant-propos) (préf. lieutenant-colonel Jacques Furger), La Manufacture nationale d'armes de Châtellerault 1819-1968 : histoire d'une usine et inventaire descriptif de ses cent-cinquante années de fabrications, Poitiers, Brissaud, coll. « Art & patrimoin » (no 3), , 398 p. (ISBN 978-2-902170-55-5)

- Jean Huon, Les cartouches pour fusils et mitrailleuses, Chaumont, Crépin-Leblond, , 431 p. (ISBN 978-2-7030-0269-7, OCLC 470211185)

- Bruce Malingue, Le tir sportif au fusil réglementaire, Chaumont, Crépin-Leblond, , 2e éd., 455 p. (ISBN 978-2-7030-0265-9, OCLC 469925064)

- Marc Barret, « "Lebel scolaire" », Cibles, no 607, , p. 82 à 86 (ISSN 0009-6679)

- Martin J. Dougherty, Armes à feu : encyclopédie visuelle, Elcy éditions, 304 p. (ISBN 9782753205215), p. 124-125.

- Gary Sheffield, La première Guerre mondiale en 100 objets : Ces objets qui ont écrit l'histoire de la grande guerre, Paris, Elcy éditions, , 256 p. (ISBN 978 2 753 20832 2), p. 38-39