Corps expéditionnaire russe en France

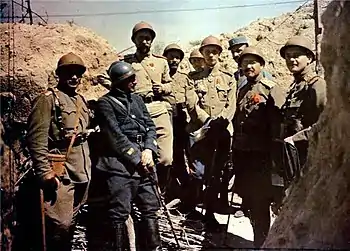

Le corps expéditionnaire russe en France est une force de l’armée impériale russe engagée dans les combats de la Première Guerre mondiale sur le front français.

Historique

À la suite d'une demande du gouvernement français qui propose à l’Empire russe du matériel de guerre contre l’envoi d’hommes en France, l’état-major russe du général Alekseïev forme en janvier 1916 la 1re brigade spéciale d’infanterie, composée de deux régiments[1] (fort chacun de trois bataillons), sous le commandement du général-major Nikolaï Alexandrovitch Lokhvitski. Par voie ferrée, les 8 942 hommes rejoignent Dalian, sur le golfe de Corée, où ils montent à bord de navires français (Latouche-Tréville, L'Himalaya, Sontay et Lutétia...) et russes (Jaroslav et Tambov) qui les emmènent à Marseille qu’ils atteignent entre le 20 avril et le 4 mai 1916.

En juillet 1916, la 2e brigade spéciale d’infanterie, commandée par le général Dieterichs, est envoyée via la France sur le front de Thessalonique où elle débarque à partir du 30 juillet. Son voyage d'Arkhangelsk à Brest se fait sur les navires Venezuela, Umtali, Martazan…

La 3e brigade spéciale d’infanterie[2] fut formée en juin 1916 et envoyée en France au mois d’août via le port d’Arkhangelsk. Elle est commandée par le général V. Marouchevski.

Enfin, la 4e brigade spéciale d’infanterie commandé par le général-major Maxime Leontiev fut envoyée en Macédoine, ralliant d’abord Brest depuis Arkhangelsk à bord des paquebots Ekaterina II, Veronej, Umona, Martazan, Melbourne, Tchikatchev et Loire et arrivant finalement à Salonique en octobre 1916.

Formation

Les troupes russes arrivant ne sont pas opérationnelles, elles manquent d'équipement et de services de soutien. Elles sont alors équipées et encadrées à la française : casques Adrian, masques à gaz, fusils français, cantines roulantes, ambulances... Les troupes russes se trouvent rassemblées, pour leur équipement, au camp de Mailly. La coordination entre armée française et armée russe se met en place avec des corps de traducteurs et les Russes coordonnent leur action avec les Alliés. Les troupes russes se retrouveront engagées dans des régions où elle collaborent avec les Britanniques, les Français, les Italiens mais aussi les Albanais, les Grecs et les Portugais, en France comme en en Macédoine.

Engagements

En France, la brigade se prépare au combat au camp de Mailly, en Champagne et est envoyée entre Suippes et Aubérive sur le front. Les unités russes maintiennent le front de Champagne tandis que les unités françaises se battent à Verdun. Les Russes occuperont le fort de la Pompelle près de Reims.

Au printemps 1917, les 1re et 3e brigades sont rattachées à la 5e armée française afin de participer à l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames. Elles attaquent les positions allemandes et prennent Courcy[3], la côte 108[4], le Mont Spin, le Mont Sapigneul et le fort de Brimont[5]. Durant ces combats, les 1re et 3e brigades russes perdent 4 500 hommes et sont toutes deux citées à l’ordre de l’armée, avant d'être envoyées se reposer au camp de La Courtine. Elles deviennent ensemble la division spéciale sous le commandement du général-major Lokhvitski.

En Macédoine, les troupes russes participent à la reprise du territoire serbe lors des batailles de Monastir en 1916 et 1917.

Mutinerie à La Courtine

En septembre 1917 a lieu la mutinerie des soldats russes à La Courtine, réprimée dans le sang. Neuf mutins sont tués par l’artillerie, 81 meneurs sont envoyés à Bordeaux pour être jugés, 549 sont emprisonnés à Bourg-Lastic et à l'Île-d'Aix, et 7 500, désarmés, sont retenus au camp de La Courtine.

Toutefois, le nombre de tués n'a jamais été établi de façon sérieuse ; les bolcheviks russes diront, à compter de 1920, après le retour de soldats russes sur leur terre, que plusieurs centaines de soldats auraient été tués par l'armée française lors de la répression de cette mutinerie. Le chiffre officiel de 9 morts déclaré par les autorités françaises est aussi fantaisiste. L'historien Rémi Adam estime le nombre de tués proche d'une centaine. Les mutins furent enterrés « furtivement, de nuit, à l'insu de leurs camarades et de la population »[6].

Légion russe

Le corps expéditionnaire subit la décomposition de l’armée comme toute l’armée impériale après les révolutions de 1917. 11 000 soldats sont appelés à travailler en France comme bûcherons, cantonniers, mineurs, ouvriers agricoles, ouvriers d’usine, sous le contrôle des autorités françaises et 4 800 sont envoyés d'autorité en Algérie française. Enfin, près de 2 000 acceptent de rejoindre l’armée française. Ils seront intégrés soit dans la Légion étrangère française, soit dans la Légion polonaise qui combat sur le front français, où ils seront aussi rassemblés dans une légion russe des volontaires, aussi appelée Légion d’honneur russe qui n'est pas considérée comme une unité régulière par l'Empire allemand et par les bolcheviks[7].

Un total de quatre bataillons est constitué[7] :

- le Premier bataillon est mis sur pied en décembre 1917, comptant entre 600 et 650 hommes. Commandé par le colonel Gothoua, puis par le capitaine Loupanoff, il est affecté auprès du 8e régiment de zouaves de la 1re division Marocaine du Général Daugan. Ce bataillon continue le combat notamment au cours de la seconde bataille de la Marne et sera dissous en 1919.

- le Deuxième bataillon sera mis sur pied en janvier 1918 comptant entre 500 et 550 hommes. Mis à la disposition successive de plusieurs unités, il est peu engagé sur le front.

- le Troisième bataillon, formé à Salonique, compte entre 650 et 700 hommes. Arrivant en France en mars 1918, ses hommes causent rapidement des problèmes lorsqu'ils apprennent que la Russie se retire de la guerre. Il est dissous fin juin et une centaine de ses membres volontairement rejoignent le premier bataillon.

- le Quatrième bataillon est en place fin avril 1918 avec un effectif de 250 hommes .Il sera commandé par le capitaine Kovaleff, puis par le lieutenant Batoueff. Il est envoyé fin mai renforcer le premier bataillon.

Chef de corps du bataillon

- Colonel Gothoua, de décembre 1917 au 10 août 1918 .

- Chef de bataillon Tramuset. Du 11 août 1918 au 3 septembre 1918 (tué à l'ennemi).

- Chef de bataillon Durand. Du 4 septembre 1918 au 25 décembre 1918.

Personnalités ayant servi au sein du corps expéditionnaire russe en France

- Nikolaï Alexandrovitch Lokhvitski (1867-1933), général commandant du corps expéditionnaire russe en France, engagé dans les armées blanches après la révolution, ayant émigré par la suite en France et reposant au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.

- Rodion Malinovski (1898-1967), qui deviendra maréchal de l'Union soviétique et ministre de la Défense de l'Union Soviétique. Il fut gravement blessé lors de la répression de la mutinerie de septembre 1917 et sera soigné ensuite dans un hôpital militaire français. Après son rétablissement, il rejoint la Division marocaine au sein du bataillon de légion russe et prend part aux plus importants combats de 1918. Il participa par la suite notamment à la bataille de Stalingrad en 1942/1943.

- Alexandre Zinoview (1889-1977), artiste peintre, engagé volontaire dans la Légion Étrangère et détaché comme interprète au sein de la 1re Brigade Russe Spéciale.

Décorations

- 2 citations à l'ordre de l'armée. Le bataillon reçoit la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918 le .

« Le 26 avril 1918, s'est porté à l'attaque avec une fougue impétueuse et un superbe dédain de la mort. S'est maintenu sur les positions conquises malgré les contre-attaques et le bombardement continu, faisant l'admiration de tous. A pris une part non moins brillante aux opérations devant Soissons, les 29 et , où il a déployé les mêmes qualités d'allant, de sacrifice, d'énergie et d'opiniâtreté. »

— Ordre Général N° I2.236/D du 10 décembre 1918, du Maréchal de France, Commandant en Chef.

« Bataillon d'élite dont la haine implacable de l'ennemi anime toutes les actions, joignant à un mépris complet de la mort le plus bel enthousiasme pour une cause sacrée. Le , a fait preuve des plus belles qualités manœuvrières, d'un remarquable esprit de sacrifice, d'une vigueur et d'une ténacité au-dessus de tout éloge. Étant bataillon de deuxième ligne, s'est spontanément porté en avant de la première ligne dont la progression était arrêtée par des feux violents d'artillerie et de mitrailleuses. Par une habile manœuvre, a débordé et tourné par l'est le village de Terny-Sorny, s'en est emparé et s'y est maintenu après une lutte des plus âpres, allant jusqu'au corps à corps et durant toute la nuit. A résisté le lendemain et le surlendemain à de furieuses contre-attaques. Le , a contribué à la réduction d'un nid de mitrailleuses puissamment organisé et défendu avec acharnement. Puis, continuant sa progression avec une énergie inlassable et un esprit de sacrifice des plus élevés, a contribué à l'enlèvement du plateau à l'est d'Allemant, dont l'ennemi avait fait une position redoutable »

— Ordre Général N° 344 du 12 octobre 1918, de la Xe Armée.

Souvenir

Le est inauguré, à Paris, place du Canada dans le 8e arrondissement, un Monument du Corps expéditionnaire russe (entre le pont Alexandre-III et le Grand Palais), en présence du Premier ministre français François Fillon et du président de la fédération de Russie Vladimir Poutine[8].

Dans la Marne, d'autres monuments furent édifiés : l'un sur le fort de la Pompelle le 4 septembre 2010 ; un autre au cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand qui est un ensemble mémoriel comprenant une chapelle et également une colonne ; un autre monument a été inauguré le 12 juin 2011 ; un monument à Courcy commémorant tous le sacrifice des brigades russes sur le front de l'Ouest[3].

Une stèle a été inaugurée en 2012 au cimetière de La Courtine. Elle rappelle le souvenir des mutins de septembre 1917 et proclame - en russe - « à bas la guerre » (долой войну!). Une association intitulée La Courtine 1917 (disposant d'un site Internet) perpétue cette mémoire.

Le 15 juillet 2016 est inauguré, à Brest en France, place du général de Gaulle, un Monument d'hommages au Corps expéditionnaire russe.

Références

Notes

- 1er régiment spécial aux ordres du colonel Netchvolodov, 2e régiment - colonel Dyakonov.

- 5e régiment - colonel Narbout, 6e régiment - colonel Simonov.

- Courcy : Monument aux soldats Russes

- Bataille de l'Aisne, la 87e brigade dans l'offensive Nivelle

- L'armée russe au Chemin des Dames en 1914-1918

- Histoire des soldats russes en France 1915-1920, L’Harmattan, p. 163.

- Jean de Lantivy, « La Légion russe pour l’honneur sur le front français en 1918 », La voix du combattant, no 1835, , p. 25-27.

- « Inauguration d'un monument à la mémoire du corps expéditionnaire russe 1916 - 1918 », sur Ministère des Armées, (consulté le )

Liens externes

Bibliographie

- Rémi Adam, Histoire des soldats russes en France, 1915-1920 : les damnés de la guerre, Paris, L'Harmattan, coll. « Les chemins de la meḿoire », , 383 p. (ISBN 978-2-7384-4187-4, OCLC 243859593, lire en ligne).

- Rémi Adam, 1917, la révolte des soldats russes en France, Paris, les Bons caractères, coll. "Histoire", 2007.

- Gérard Gorokhoff, Andrei Korliakov, Le Corps Expéditionnaire Russe en France et à Salonique 1916-1918, édition YMCA-PRESS, Paris, 2003 - 656 p. 1005 illustrations.

- (en) Jamie Cockfield, With snow on their boots : the tragic odyssey of the Russian Expeditionary Force in France during World War I, New York, St. Martin's Press, , 396 p. (ISBN 978-0-312-17356-2, OCLC 504029913, lire en ligne)

- Gilbert Cahen, Le temps retrouvé du soldat russe Anissim Ilitch Otmakhov : France 1916-1920, Versailles, G. Cahen, , 288 p., 30 photos, 2 cartes (ISBN 978-2-7466-5606-2, OCLC 843370099).

- Gilbert Cahen, Autour des brigades russes pour la France, 1915-1917, Versailles, G. Cahen, 2021,428 p., 20 photos, 4 cartes (ISBN 978-2-9575899-0-6).