Hans Alexis von Biehler

Hans Alexis von Biehler (né le à Berlin, mort le à Charlottenbourg) est un ingénieur militaire et général d'infanterie prussien. Il a donné son nom à une nouvelle génération de fortifications (Biehler-Fort), un type de « forts détachés » conçu après la guerre franco-allemande de 1870.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 68 ans) Charlottenbourg |

| Nationalité | |

| Allégeance | |

| Activités |

| Arme | |

|---|---|

| Grade militaire | |

| Conflit | |

| Distinctions |

Biographie

De 1873 à 1884, Biehler fut à la tête des services du génie militaire de l'Armée impériale allemande. À partir de 1885, il devint inspecteur général des forteresses de l'Empire.

Œuvre

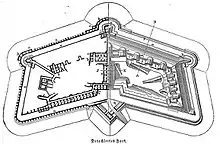

Chargés de l'expertise des fortifications du nouvel Empire en , le chef de l’État-Major général Moltke et le chef du corps des ingénieurs militaires Alexis von Biehler font un constat inquiétant : mis à part les nouveaux forts allemands, des forts détachés de conception moderne, et les villes fortifiées de Prusse et de Prusse-Orientale, l’ensemble des enceintes fortifiées des villes de l'Empire repose sur des fortifications de conception française. Alexis von Biehler est donc chargé au ministère de la Guerre d'élaborer une nouvelle génération de fortifications : les forts détachés doivent s'adapter aux progrès de l’artillerie de l'époque. Le nouveau modèle de Biehler inspirera tous les forts de l'Empire.

Le plan-type caractéristique est le plan théorique appliqué à Strasbourg. Le fort Grossherzog von Baden (aujourd'hui nommé fort Frère) à Oberhausbergen est le prototype de ces « forts Biehler » (Biehler-Fort). C'est ainsi que le projet des grands « camps retranchés » de l'Empire allemand, comme les places fortes de Metz et de Cologne, voit le jour.

Les « forts Biehler » sont érigés dès 1873 en grand nombre dans le Reich allemand. Les ceintures fortifiées de Cologne, Strasbourg, Posen, Thorn, Königsberg et Ingolstadt sont construites entièrement avec des forts de « type Biehler ». Les ceintures fortifiées de Metz, Küstrin, Spandau, Ulm, Mayence et Magdebourg reprennent, en partie seulement, le modèle.

Forteresse de Cologne : table d'information.

Forteresse de Cologne : table d'information. Forteresse de Cologne : porte d'accès.

Forteresse de Cologne : porte d'accès. Forteresse de Cologne : chemin de contrescarpe.

Forteresse de Cologne : chemin de contrescarpe. Forteresse de Cologne : ouvrage d’infanterie.

Forteresse de Cologne : ouvrage d’infanterie. Forteresse de Cologne : intérieur d'une caponnière.

Forteresse de Cologne : intérieur d'une caponnière. Détail d'un tirant de renfort sur une contrescarpe.

Détail d'un tirant de renfort sur une contrescarpe.

Depuis les fortifications érigées par Vauban, le modèle des fortifications n’avait pratiquement pas évolué au cours du XIXe siècle. Durant les combats de 1870, les fortifications de type Vauban montrent rapidement leurs faiblesses. Le principe de la citadelle imprenable ne tient plus : ces citadelles ne résistent pas aux assauts de l'artillerie moderne. Il faut donc repenser les places fortes en les adaptant aux progrès de l’artillerie. Le modèle des places fortes avec citadelle et bastions encerclant les villes est maintenant dépassé. Dans la conception « Biehler », comme dans celle de Séré de Rivières en France, ou dans celle de Brialmont en Belgique, les forts sont rejetés à l’extérieur des cités, à plus d'une dizaine de kilomètres des anciennes places fortes. L'objectif étant de tenir à distance l'artillerie adverse, afin de protéger les centres urbains. On crée désormais autour des places fortes une ceinture de forts, distants les uns des autres de quelques kilomètres, et pouvant se couvrir mutuellement. Leurs tirs de couverture peuvent en effet couvrir efficacement les intervalles entre les forts, assurant ainsi une protection globale des points stratégiques. C'est ainsi que le projet des grands « camps retranchés » de l'Empire allemand, comme Metz et Cologne, voit le jour.

Un camp retranché est composé d’un « cœur » fortifié, ou noyau, entouré d’un cercle de forts, dits « détachés ». Leur rôle est double : obliger l’assaillant à s’établir à une distance telle, que le cœur fortifié ne peut pas être bombardé et l’empêcher de se rapprocher. Les forts peuvent en outre appuyer de leurs feux, les mouvements des troupes de la garnison, lors des manœuvres à l’extérieur du camp retranché. Les canons des assaillants sont ainsi relégués à plus de 12 km de la ville fortifiée.

Avec l’apparition de l’obus torpille, qui soulève le problème de la protection de l’infanterie à partir des années 1890 – 1900, le modèle « Biehler » est à son tour remis en question.

Famille

Le 9 novembre 1863, il se marie à Berlin avec Maria Albertine Adelheid Emilie Wilhelmine (1837-1922), une fille du lieutenant général Franz von Kleist (de). Trois enfants sont nés de ce mariage :

- Hans Theodor Wilhelm (né le 25 mai 1867 et mort le 7 août 1912), artiste peintre marié en 1891 avec Marie Klara Edith Lattre-Hertel (née le 20 septembre 1872 et morte le 13 février 1948)[1].

- Alexis Emil Wilhelm (né le 11 mars 1870), capitaine marié en 1905 avec Olga von Spalding (née le 21 avril 1876)[2]

- Maria Charlotte Emilie (née le 16 octobre 1873 et morte le 20 janvier 1964) mariée avec Max Emil Albert von Kleist (de) (né le 22 avril 1845 et mort le 8 juillet 1923), major général

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Fort Biehler à Mayence sur la page de Forteresse Mayence.

- http://www.koelner-festungsbauten.de/ les forts « von Biehler » à Cologne

- http://www.bunkerspecht.de.vu/ Festungs- und Bunkerseite beinhaltet auch Teile der Festung Koeln

- http://www.fort-frere.fr - Le fort Grossherzog von Baden (Fort Frère) de la ceinture fortifiée de Strasbourg à Oberhausbergen.