Oberhausbergen

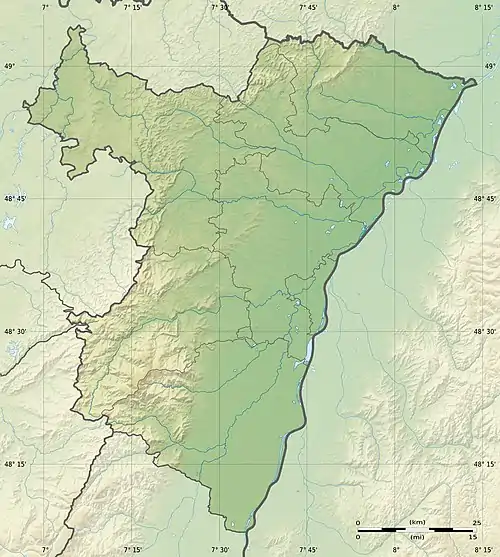

Oberhausbergen est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Oberhausbergen | |

La mairie d'Oberhausbergen. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Strasbourg |

| Intercommunalité | Eurométropole de Strasbourg |

| Maire Mandat |

Cécile Delattre 2020-2026 |

| Code postal | 67205 |

| Code commune | 67343 |

| Démographie | |

| Gentilé | Oberhausbergeois, Supradomimontains[1] |

| Population municipale |

5 459 hab. (2020 |

| Densité | 1 440 hab./km2 |

| Population agglomération |

484 217 hab. (2020) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 36′ 26″ nord, 7° 41′ 10″ est |

| Altitude | Min. 143 m Max. 187 m |

| Superficie | 3,79 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Strasbourg (partie française) (banlieue) |

| Aire d'attraction | Strasbourg (partie française) (commune du pôle principal) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Hœnheim |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.oberhausbergen.com |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Géographie

Oberhausbergen se trouve au nord-ouest de Strasbourg sur les collines de Hausbergen et fait partie de l'Eurométropole de Strasbourg. La commune est un des lieux de captage de l'eau potable de Strasbourg et son agglomération. Non loin passent l'autoroute A351 et la RN 4 qui relient Strasbourg à Nancy et Paris. L'itinéraire cyclable franco-allemand de la piste des Forts, qui épouse l'ancienne ceinture de la place fortifiée de Strasbourg sur 85 kilomètres, chemine sur les hauteurs d'Oberhausbergen.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Oberhausbergen est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4]. Elle appartient à l'unité urbaine de Strasbourg (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 27 communes[5] et 484 217 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue[6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Strasbourg (partie française), dont elle est une commune du pôle principal[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 268 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[8] - [9].

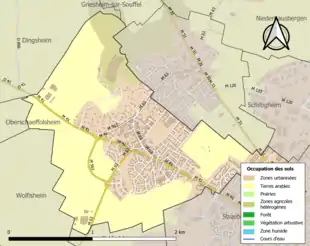

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (61,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (66,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (54,3 %), zones urbanisées (36,1 %), zones agricoles hétérogènes (7,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,2 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Mobilités

La commune est bien placée dans l'édition 2021 du baromètre des villes cyclables de la Fédération française des usagers de la bicyclette[12].

Histoire

L'occupation des terres dans la région de Strasbourg date d'environ 600 000 ans. Au regard des éléments archéologiques et du produit des fouilles, on peut penser que les hauteurs d'Oberhausbergen ont elles aussi été, si ce n'est des lieux d'habitations, des lieux d'activités humaines comme la chasse ou la cueillette. Des éléments tangibles laissent croire à l'occupation des sols par l'homme de Néanderthal (90 000 à 40 000 av. J.-C.). Puis vers 5000 av. J.-C., des groupes humains s'installent autour de Strasbourg apportant avec eux l'agriculture et l'élevage, entrant ainsi dans l'ère néolithique. L'emplacement actuel du Valparc a été occupé par des habitations aux alentours de 725 à 450 av. J.-C.

Le site d'Oberhausbergen a vraisemblablement été occupé durant l'Antiquité. L'aqueduc gallo-romain allant de Kuttolsheim à Strasbourg et passant par Oberhausbergen, la bataille d'Argentoratum vers 357, les nombreuses pièces de monnaie romaines retrouvées dans les champs sont des preuves de l'occupation du site. La chute de l'Empire romain en 406, l'invasion des peuples germaniques puis des Huns n'ont laissé que peu de traces archéologiques même s'il s'agissait sans doute d'une période sombre pour l'Alsace. Cependant, quelques découvertes archéologiques laissent penser que le site était occupé également à l'époque mérovingienne.

C'est vers 763 qu'apparaît la première dénomination du village sous le nom de Hugesperg (la colline de Hugues) ancien bien des ducs d'Alsace. Au Xe siècle, le Haut et le Bas-Hugesbergen sont cédés à Saint-Thomas par l'évêque Richwin.

Le 8 mars 1262, Oberhausbergen a été le théâtre d'une bataille historique entre les troupes de Walter de Geroldseck évêque et seigneur de Strasbourg et les Strasbourgeois qui souhaitaient se soustraire à l'autorité de l'évêque. La cavalerie de l'évêque fut vaincue par les fantassins strasbourgeois, libérant la ville du joug de son seigneur.

Après cet épisode, ce n'est que vers 1360 que l'on reparle d'Oberhausbergen en tant que bien d'Empire. Puis du début du XVe siècle jusqu'à la Révolution, Oberhausbergen sera le fief de la famille Zorn de Plobsheim.

Durant la Réforme, Oberhausbergen, mais plus généralement l'Alsace, a été chahutée par des guerres entre catholiques et protestants. La commune sera incendiée en mai 1646, deux ans avant la fin de la guerre de Trente Ans, mais les circonstances de cet incendie ne sont pas précises.

Avant la Révolution française, Oberhausbergen comptait 290 habitants. L'Alsace se prépare à cette époque à participer à ses premiers États généraux et le cahier de doléances rédigé pour l'occasion à Oberhausbergen est l'un des rares conservé à ce jour pour la Basse-Alsace. On y apprend notamment que la commune est écrasée par les taxes et impôts divers. Fin 1789, l'Assemblée constituante réorganise l'administration municipale et met en place des « agents municipaux » que l'on nommera bien plus tard des maires. Le premier à tenir cette fonction à Oberhausbergen serait Michel Lobstein. À la suite de cette réorganisation, Oberhausbergen devient chef-lieu de canton jusqu'en 1835.

En 1815, Oberhausbergen est le théâtre d'une bataille qui opposa les troupes autrichiennes à l'armée napoléonienne. Les troupes autrichiennes avaient dressé leur quartier général « au château » (propriété actuelle de la famille Diebolt). Les troupes françaises prirent par surprise les Autrichiens au saut du lit, mais cela ne suffit pas à les rendre victorieux et elles durent se replier vers Strasbourg. Cet affrontement est reconnu comme étant le dernier grand combat du Premier Empire.

La guerre de 1870-1871 s'achève avec la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine à l'Allemagne. Guillaume Ier décide donc de fortifier Strasbourg, capitale de ce nouveau Reichsland, en construisant 14 forts ceinturant la ville. Le site d'Oberhausbergen est très vite retenu en raison des avantages que propose la colline. La construction du fort V débutera en 1872, nécessitant 240 000 m3 de terrassement et 160 000 m3 de maçonnerie. Après avoir été expropriés, les paysans de la commune participent aux travaux de terrassement. Des milliers d'ouvriers français et étrangers participent à la construction de cet ouvrage militaire qui doit pouvoir accueillir 900 hommes en temps de guerre. Le fort Frère ne sera jamais le théâtre de bataille. Il a été tour à tour aux mains des Allemands et de Français qui l'ont réaménagé, en fonction des époques et des évolutions techniques. Le fort sera laissé à l'abandon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.

Durant la Première Guerre mondiale le village vit au ralenti et les témoignages sont rares. C'est entre les deux guerres mondiales que Oberhausbergen se modernise, enrichissant et diversifiant ses activités agricoles et bénéficiant de lignes de transport en commun importantes.

À partir de 1920, l'augmentation du nombre de véhicules particuliers entraîne la modification des grands axes. La commune, poussée par l'augmentation du trafic entreprend des travaux de voirie et l'assèchement du centre village qui porte encore les traces (dans sa toponymie) des eaux stagnantes empêchant le développement des voies de circulation. L'arrivée progressive de l'éclairage électrique public et la construction du réservoir d'eau sur la colline, sont autant d'avancées techniques qui transforment peu à peu le village juste avant la Seconde Guerre mondiale.

Après ce deuxième épisode guerrier, Oberhausbergen se reconstruit. En 1956, une nouvelle école primaire voit le jour, puis en 1967, c'est la maison Béthel qui est inaugurée, la tour hertzienne se dresse sur la colline en 1973, puis la commune se dote d'un centre sportif inauguré en 1981 et en 1991, c'est l'école maternelle Sarah-Banzet qui est achevée. Plus tard en 1997, l'école primaire Josué-Hoffet fait l'objet de travaux d'agrandissement.

La physionomie d'Oberhausbergen a considérablement évolué dès les années 1980 avec la création de plusieurs lotissements et la diversification de l'habitat. La population de la commune n'a cessé de croître jusqu'en 1999 atteignant 4 518 habitants.

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[17]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[18].

En 2020, la commune comptait 5 459 habitants[Note 3], en augmentation de 8,51 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le fort Frère, le prototype des forts « von Biehler »[21].

- L'église protestante[22].

- Le château[23].

- La tour hertzienne.

- Bethel.

- L'ilot.

- PréO.

- Centre sportif.

- Valparc.

- Église catholique.

- L'école.

Héraldique

|

Les armes d'Oberhausbergen se blasonnent ainsi : |

|---|

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Gentilé d'Oberhausbergen », sur http://www.habitants.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Strasbourg (partie française) », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Strasbourg (partie française) », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « baromètre des villes cyclables - 2021 », sur Fédération française des usagers de la bicyclette, , p. 28-29

- « Notice NetBDA DIEBOLT-WEBER Michel », sur alsace-histoire.org.

- Jean-Richard Diebolt reconduit dans ses fonctions, DNA, article du 16 mars 2008.

- https://www.politiquemania.com/forum/elections-f18/election-municipale-partielle-oberhausbergen-bas-rhin-t7711.html

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Le fort Frère », notice no IA67007924, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « L'église protestante », notice no IA67007910, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Le château », notice no IA67007912, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).