Oberschaeffolsheim

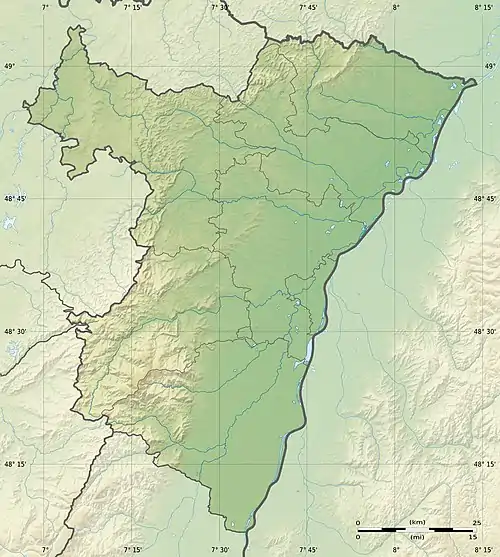

Oberschaeffolsheim [obəʁʃɛfɔlsaɪm] est une commune française, située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Oberschaeffolsheim | |

Mairie d'Oberschaeffolsheim. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Strasbourg |

| Intercommunalité | Eurométropole de Strasbourg |

| Maire Mandat |

Jean-Paul Preve 2020-2026 |

| Code postal | 67203 |

| Code commune | 67350 |

| Démographie | |

| Gentilé | Oberschaeffolsheimois, Oberschaeffolsheimoises [1] |

| Population municipale |

2 438 hab. (2020 |

| Densité | 262 hab./km2 |

| Population agglomération |

484 217 hab. (2020) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 35′ 11″ nord, 7° 38′ 56″ est |

| Altitude | Min. 142 m Max. 181 m |

| Superficie | 9,3 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Strasbourg (partie française) (banlieue) |

| Aire d'attraction | Strasbourg (partie française) (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lingolsheim |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | oberschaeffolsheim.fr |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Géographie

Cette commune est membre de Strasbourg Eurométropole.

Urbanisme

Typologie

Oberschaeffolsheim est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4]. Elle appartient à l'unité urbaine de Strasbourg (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 23 communes[5] et 484 217 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue[6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Strasbourg (partie française) dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 268 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[8] - [9].

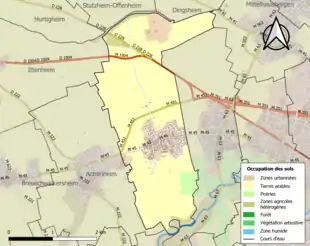

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (86,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (90,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (80,5 %), zones urbanisées (9,5 %), mines, décharges et chantiers (4 %), zones agricoles hétérogènes (3,5 %), prairies (2,6 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Histoire

L’Histoire d'Oberschaeffolsheim est plus que millénaire.

Époque romaine

Oberschaeffolsheim se situe sur une ancienne route celte qui allait de Strasbourg à Dahlenheim.

En , l'empereur romain Julien décide de livrer bataille avec ses 13 000 hommes contre les 35 000 Alamans menés par leur roi Chnodomar (Chnodomarius) et son neveu Agenarich (Serapion) ainsi que par plusieurs autres nobles Alamans tels que Hortar (Hortaire), Suomar, Ur (Urius), Ursicin (Ursicien), Vestralp qui revendiquent la rive gauche du Rhin. L'affrontement se déroulera dans le quadrilatère Stutzheim, Mittelhausbergen, Wolfisheim et Ittenheim dont fait partie le territoire actuel d'Oberschaeffolsheim. Les Alamans engagent le combat, bousculent dans un premier temps les cavaliers romains[12] mais ils se heurtent à la Primari[13] et aux Batavi[14] qui les renversent et les obligent à fuir. La déroute des Alamans sera complète laissant plus de 6 000 morts sur le champ de bataille.

Le roi Chnodomar sera fait prisonnier et cette victoire romaine assurera la paix dans la région pour des dizaines d'années.

Moyen Âge

De probable fondation franque[15], Oberschaeffolsheim fait partie des domaines de la seigneurie de la Basse-Alsace.

, lors de la guerre de l’évêque Walther von Geroldseck avec la ville de Strasbourg, le village d'Oberschaeffolsheim fut incendiée par la milice strasbourgeoise.

En 1320, les deux cousins devenus ennemis, Frédéric le Bel et Louis de Bavière, campent avec leurs troupes de part et d’autre de la Bruche à proximité du village. Mais à la veille de l'affrontement, Louis de Bavière prend la fuite[16].

En 1321, le chevalier Gauthier de Scheffolsheim déclare les hostilités à la ville de Strasbourg. La paix sera finalement conclue le .

Au cours de la guerre de Cent Ans qui opposera de 1337 à 1453 la dynastie des Plantagenêts à celle des Valois, les Routiers au service de Charles IV du Saint-Empire en marche vers l'Autriche pour y combattre les Turcs pillèrent et brûlèrent les villages devant Strasbourg en 1365. Ce sont dit-on des mercenaires anglais qui, en , traversèrent Oberschaeffolsheim venant de Lampertheim [17] et se rendant à Wangen[18].

Quelques années plus tard ce fut au tour des Écorcheurs, ou « d'Schender[19] », de mettre à sac la région. En 1444, le futur roi Louis XI a été chargé par son père Charles VII de mener hors du royaume les bandes de mercenaires sans solde qui vivaient de rapines. Le Dauphin conduit alors environ 40 000 écorcheurs du duché de Lorraine jusqu'en Suisse pour prêter main-forte à Sigismond d'Autriche dans sa lutte contre les Confédérés helvétiques. Oberschaeffolsheim se trouvant sur leur chemin, le village n'échappe pas aux exactions de ces « pauvres gueux » ou « die armen Gecken[20] ».

Le le village d'Oberschaeffolsheim est acheté par Valentin Wurmser[21] à Jacques de Hohenstein et à ses deux sœurs. En 1474 Valentin Wurmser lègue le village (et son château[22]) à l'évêque de Strasbourg qui le lui confie en retour sous forme de fief. Les Wurmser prendront le nom de Wurmser de Schaeffolsheim à la fin du XVIe siècle.

Réforme protestante

Au point de vue religieux, la paroisse catholique d'Oberschaeffolsheim a poursuivi son développement depuis le Haut Moyen-Âge. En 1444, elle fait partie du chapitre Saint-Laurent de Strasbourg et comprend un rectorat[23] et un plébanat[24]. Au début du XVIe siècle, Oberschaeffolsheim rejoint le chapitre de Molsheim.

La Réforme protestante est introduite à Oberschaeffolsheim[25] par la famille Wurmser qui la choisit. Les luttes qui s'ensuivirent entre catholiques et protestants furent désastreuses pour le village. En effet, au cours de la guerre des Évêques de 1592, 500 soldats de Jean-Georges de Brandebourg, administrateur laïc et luthérien de l'évêché de Strasbourg, s'y affrontèrent aux 1 600 soldats de Charles de Lorraine, évêque catholique de Metz. Le village fut réduit en cendres[26] ainsi que le château[27].

En , les troupes brandebourgeoises occupèrent à nouveau le village d'Oberschaeffolsheim mais deux jours plus tard les troupes de l'évêque de Metz les en chassèrent. Une centaine de soldats brandebourgeois périrent dans l'affrontement et le village fut à nouveau la proie des flammes.

En , Georges Wurmser de Schaeffolsheim décide de revenir à la foi catholique et impose de fait sa religion à ses sujets en application du principe Cujus regio, ejus religio[28]. Le pasteur Clément Brecht est alors congédié d'Oberschaeffolsheim vers Oberhausbergen où il a trouvé un nouveau ministère.

Guerre de Trente Ans (1618-1648)

1618 marque le début de la terrible guerre de Trente Ans qui allait ravager l'Alsace et n'épargna pas Oberschaeffolsheim. Ainsi de 1632 à 1635, aucun acte ne fut inscrit dans le registre paroissial.

Du 11 au , Johann von Götz[29] prend ses quartiers au château d'Oberschaeffolsheim. Le c'est au tour d'Henri II d'Orléans-Longueville qui mène campagne en Alsace de stationner dans le château.

Guerre de Hollande (1672-1678)

La guerre de Hollande voit s'établir un front de la Hollande jusqu'en Alsace à partir de 1674 mais dès 1672 les Français chercheront à y empêcher la jonction entre les Allemands et les Hollandais.

En , ce sont les troupes du Grand Condé qui s'installent au château d'Oberschaeffolsheim mais ils furent attaqués avec succès par les hommes du comte de Montecuccoli, généralissime des troupes impériales. Trente soldats du Grand Condé furent tués et trente autres furent faits prisonniers.

En , l'armée du maréchal de Créqui quitte Oberschaeffolsheim pour Hœnheim[30].

En 1679, le château plusieurs fois reconstruit est définitivement démantelé par les Français.

Révolution

À la veille de la Révolution, l'hiver 1788-1789 fut particulièrement difficile provoquant une disette dans la région.

Le décret du pour la confiscation et de vente des biens de l'église fut mal accueilli par les villageois d'Oberschaeffolsheim. Si bien que la vente des nombreux biens[31] ne débuta qu'en , s'acheva en 1792 et peu de villageois y prirent part ce qui irrita les révolutionnaires contre les élus locaux.

La proclamation de la constitution civile du clergé en 1790 fut un deuxième motif de mécontentement pour les paroissiens, en particulier lorsque leur curé, Johann Baptist Meyer, qui officiait à Oberschaeffolsheim depuis 1767 dut prendre le chemin de l'exil.

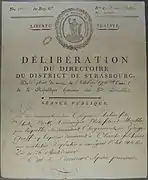

Délibération du directoire du district de Strasbourg du autour des dénonciations qui demandent l'éloignement de George Graff, ex-capucin (l'ordre mineur des Capucins avait été aboli en 1790) de la commune d'Oberschaeffolsheim.

Délibération du directoire du district de Strasbourg du autour des dénonciations qui demandent l'éloignement de George Graff, ex-capucin (l'ordre mineur des Capucins avait été aboli en 1790) de la commune d'Oberschaeffolsheim. Suite de la délibération du directoire du district de Strasbourg du sommant George Graff de se soumettre à la décision d'éloignement d'Oberschaeffolsheim (en application de la loi du selon laquelle les prêtres réfractaires devaient « sortir du royaume sous le délai de quinze jours »).

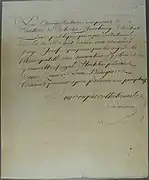

Suite de la délibération du directoire du district de Strasbourg du sommant George Graff de se soumettre à la décision d'éloignement d'Oberschaeffolsheim (en application de la loi du selon laquelle les prêtres réfractaires devaient « sortir du royaume sous le délai de quinze jours »). Lettre du de Jacob Graff demandant de rayer son frère George Graff, ex-capucin, de la liste des émigrés, celui-ci étant décédé le 1er germinal (la loi du proclamait le bannissement à perpétuité des émigrés et condamnait à mort ceux qui rentreraient)[32].

Lettre du de Jacob Graff demandant de rayer son frère George Graff, ex-capucin, de la liste des émigrés, celui-ci étant décédé le 1er germinal (la loi du proclamait le bannissement à perpétuité des émigrés et condamnait à mort ceux qui rentreraient)[32].

La République se radicalise, la Terreur s'installe et les 7 et 9 brumaire de l'an II (28 et ) le Comité de Salut Public du Bas-Rhin ordonne l'arrestation de tous les anciens nobles, leurs serviteurs, les maires et les plus riches aristocrates du département. Ceux-ci devaient payer une taxe sous huit jours sinon ils étaient considérés comme émigrants et leurs biens confisqués. Pour les riches citoyens d'Oberschaeffolsheim la taxe demandée fut de 200 000 livres ce qui ruina les familles.

À la demande du commissaire du canton Clauer, sept notables d'Oberschaeffolsheim qui ont été dénoncés devaient être conduits par le commissaire Welker[33] à la prison du séminaire à Strasbourg[34].

Parmi ces citoyens, cinq comparurent devant le Tribunal révolutionnaire et son accusateur public Euloge Schneider le 4 frimaire () : l'ancien maire Anton Lienhardt âgé de 52 ans, Lorenz Wolbert âgé de 40 ans, Lorenz Schindler âgé de 60 ans, Xavier Sattler âgé de 36 ans et Georg Golapp, âgé de 66 ans furent déclarés coupables de propos contre-révolutionnaires, ont torturé les patriotes, entretenu le fanatisme, caché des prêtres réfractaires et se sont réjouis des défaites de l'Armée du Rhin et de l'approche de l'ennemi. Anton Lienhardt, Lorenz Wolbert, Lorentz Schindler et Xavier Sattler furent condamnés à mort et guillotinés le même jour sur la place Kléber à Strasbourg[35]. Leurs corps furent enterrés dans le cimetière Saint-Gall de Koenigshoffen. Georg Golapp fut lui déporté et les biens des condamnés furent confisqués[36].

XIXe siècle

Durant les années troubles qui suivirent la Révolution, et jusqu’à la chute de Napoléon Ier, Oberschaeffolsheim, comme toutes les communes d’Alsace, dut faire face à de nombreuses contraintes de réquisitions pour l’armée (fourniture de bêtes de trait, de bois, de main-d’œuvre humaine pour les travaux de fortifications, ravitaillement et cantonnement des soldats, les épizooties, invasion des armées russes et allemandes qui maltraitaient la population, etc.) pour finir complètement appauvri.

Ce n’est qu’avec l’avènement de Napoléon III (1852-1870) que la population put enfin s’ouvrir lentement au progrès agricole et communal[37].

La population du village d'Oberschaeffolsheim reste stable autour de 1 000 habitants tout au long du XIXe siècle.

Le recensement de 1861 (985 habitants) montre la répartition suivante :

- 840 catholiques

- 12 protestants

- 133 israélites.

et que

- 495 vivent de l'agriculture

- 363 vivent de l'industrie

- 103 vivent du commerce

- 22 vivent de professions libérales

- 2 appartiennent au clergé.

À la suite de la défaite de 1870, comme pour toute l'Alsace, le village rejoint l'Empire allemand.

1914

- Joseph LOTZ

- Alphonse SCHOTT

1915

- Michel BEBON

- Ernest ESCHERICH

- Ernest REIFFSTECK

- Victor WOLFF

- Ernest WENCKER

1916

- Alphonse THOMEN

- Albert GRAFF

1917

- Albert MEHN

- Joseph BERNHARD

- Eugène HUGEL

1918

- Eugène WILHELM

- Joseph BERNHARD

- Albert ERB

- Jacques LORENTS

- Charles CLAUSS

- Albert UEBRICH

1939

Jules MEYER[38]

1940

Ernest BOOS[39]

1941

- Albert HECKER

1943

- Alphonse HECKER

- Antoine HECKER

- Emile HOCHER

- Ernest SCHROETTER

- Marcel MEY

1944

- Charles KOEBEL

- Ernest WALTER

- Ernest OCHS

- Ernest SCHOTT

- Ernest OTT

- Marcel GAENZLER

- Charles SCHOETTEL

- Joseph HEITZ

- Charles MICHEL

- Alphonse LIENHARD

1945

- Albert LOTZ

- Gabriel DIETRICH

- Eric HORNING

- Joseph DIETMEYER

- Frédéric MUNCH

- René RIEFFEL

- Louis MEHN

- Lucien SCHOLL

- Lucien BERNHARD

Disparus

- Martin DECKER

- Alphonse ESCHRICH

- Antoine FRITSCH

- Albert HECKER[40]

- Alphonse KLEIN

- Paul LIENHARD

- Alphonse SCHOTT

- Charles SUHR

Morts en déportation

- Paul GANTER[41]

- Caroline LEVY née BOMPET[42]

- Salomon LEVY[43]

- Isidore LEVY[44]

Victimes civiles

- Alphonsine MEY

- Arsène NOTH

- Lucie SCHOETTEL

- Raymond ZIMMERLE

Guerre d'Algérie

- Marcel GANGLOFF[45]

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes d'Oberschaeffolsheim se blasonnent ainsi : |

|---|

Le blason actuel reprend les armoiries des barons d'Elsenheim, anciens seigneurs d'Oberschaeffolsheim.

Le premier blason d'Oberschaeffolsheim était un écu comprenant trois barres jaunes et bleues alternées horizontalement. Sur le heaume au sommet de l'écu se situait une femme vêtue de pourpre et portant les cheveux tressés ; elle levait les bras colorés en jaune et bleu mais dépourvus de mains. Le cimier était également jaune et bleu.

Le second blason représentait sur fond bleu la silhouette de saint Ulrich, patron de la paroisse. Deux croix grecques figuraient sur la gauche du blason.

Toponymie

Schafelse en alsacien ;

Oberschäffolsheim en allemand.

Le nom de la commune a évolué au cours des siècles : Scaftolsfeshaim en 788[47], Scephelingshaim en 961[48], Scaphtolsheim en 1148, Scaptolsheim en 1178, Scefelsheim en 1210, Schaftolczheim en 1357, Scheffolsheim en 1402. La commune d'Oberschaeffolsheim conservera longtemps le nom de Schaffoltzheim avant de prendre son nom actuel.

L'évolution du nom permet d'écarter un rapprochement simpliste entre la racine Schaeff et le mot Schaf (mouton). En effet, les racines Scap, Scaph, Scof et Scef[49] présentes dans le nom du lieu au Moyen Âge proviennent probablement du latin Scaphium qui signifie coupe, cuvette. Cette origine se confirme par l'analyse topographique comparant l'altitude d'Oberschaeffolsheim (150 m) aux sites environnants (Achenheim 155 m, Breuschwickersheim 160 m, Hangenbieten 175 m, Ittenheim 180 m, Ernolsheim-sur-Bruche 180 m, Kolbsheim 190 m).

Comme pour de nombreux lieux-dits, le suffixe Holtzheim évoque la présence de bois, de taillis.

Oberschaeffolsheim signifierait donc cuvette boisée.

Cette interprétation s'applique également aux autres cuvettes boisées que formaient Mittelschaeffolsheim et Niederschaeffolsheim. Concernant le préfixe Ober on observe que par rapport au Rhin, Oberschaffolsheim est en amont de Niederschaeffolsheim et que Mittelschaeffolsheim se situe entre les deux.

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[52].

En 2020, la commune comptait 2 438 habitants[Note 3], en augmentation de 6,56 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

population provisoire pour 2004 : 2 052 [55].

Économie

La commune héberge le siège de l'entreprise Lingenheld Environnement, qui gère un méthaniseur produisant du biométhane à partir de déchets des industries, des collectivités et des agriculteurs des environs[56].

Lieux et monuments

Église Saint-Ulrich

Église Saint-Ulrich.

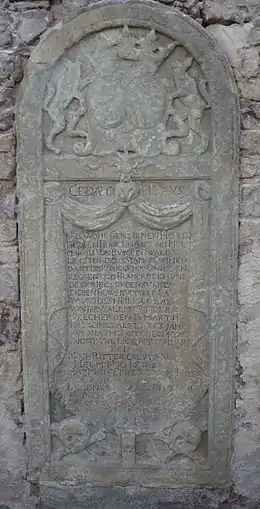

Monument funéraire de Jean-François Melchior (1713) (inscrit aux monuments historiques le 21/04/1934).

Vue intérieure de la nef vers le chœur.

Vue intérieure de la nef vers la tribune de l'orgue Geib-Rinckenbach (1826-1907).

Maître-autel (1783).

Autel secondaire de la Vierge (1783).

Autel secondaire de saint Joseph (1783).

Chapelle Notre-Dame

Chapelle Notre-Dame.

Intérieur de la chapelle.

Christ gisant d'un Saint Sépulcre (XVe-XVe).

Autres bâtiments remarquables

Fermes (XVIIIe-XIXe),

9 et 11 rue de l'Église.

Ferme (1827), 9 rue de la Mairie.

Ferme (1833), 3 rue du Canal.

Ferme (1843), 40 rue du Canal.

Inscription hébraïque d'une ancienne ferme (1769),

75 rue du Général-de-Gaulle.

Fermes, rue du Mont-Soleil.

Personnalités liées à la commune

- Orianne Garcia : cofondatrice de Lokace en 1995 et de Caramail (actuel Jubii) en 1997. Par la suite elle fut « conseillère » auprès du président de la République Jacques Chirac et animatrice pour Réservoir Prod.

Notes et références

Avertissements et informations

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Notes et références

- « Le nom des habitants du 67 - Bas-Rhin - Habitants », sur habitants.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Strasbourg (partie française) », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Strasbourg (partie française) », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Selon Ammien Marcellin, l'empereur Julien les punira de leur lâcheté en les obligeant à parcourir toute la province revêtus d'habit de femmes.

- « Première Légion », troupe d'élite.

- Redoutable troupe de fantassins auxiliaires bataves.

- Le suffixe « Heim » est souvent propre aux fondations franques.

- Louis de Bavière aura finalement raison de son rival Frédéric le Bel lors de la bataille de Mühldorf en 1322.

- Village situé à une dizaine de kilomètres au Nord de Strasbourg.

- Village situé à une quinzaine de kilomètres à l'Ouest d'Oberschaeffolsheim.

- Ces mercenaires sont aussi appelés Armagnacs dans l'Est de la France du fait que nombre de ceux-ci étaient engagés dans le parti des Armagnacs disparu après le traité d'Arras de 1435.

- Trois Écorcheurs furent même poignardés par des bourgeois de Strasbourg alors qu'ils allaient incendier le moulin.

- Wurmser est parfois orthographié Wurmbser.

- Il ne s'agissait plus que d'une simple tour car le château avait été détruit en juin 1298 au cours d'un affrontement entre Adolphe de Nassau et Conrad de Lichtenberg.

- Charge exercée par un prêtre délégué par l'évêque.

- Charge exercée par un curé nommé par un chapitre.

- Selon les sources l'année de cette introduction varie entre 1529, 1532 ou 1540.

- Cinq maisons seulement furent sauvées.

- Le château était devenu un Wasserburg (château d'eau).

- "tel prince, telle religion".

- Johann Graf von Götz (1599-1645), général allemand qui prit le commandement de l'armée impérial en 1636 à la suite du général Jost Maximilian von Bronckhorst-Gronsfeld. Il est connu pour sa prise du fort de Hamm le 20 novembre 1636 après un siège de dix jours.

- Au cours de ce même mois, le Maréchal de Créqui battra les impériaux sur le Rhin ce qui permettra le traité de Nimègue.

- Les biens de l'Église étaient partagés entre le couvent Sainte-Marguerite de Strasbourg, le Chapitre de Saint-Pierre-le-Jeune, le Chapitre de la Cathédrale, l'Oratorium de la Toussaint, le couvent des Chartreux et la paroisse d'Oberschaeffolsheim.

- La maison de la famille Graff à Oberschaeffolsheim comporte toujours une cache où fut protégé un prêtre réfractaire. Peut être George Graff lui-même.

- Welker était un prêtre autrichien et commissaire de la République.

- Le rapport fait par Welker signale parmi ses sept personnes la présence de Johan Georg Graff ce qui paraît peu probable.

- Ils périrent comme des frères, priant à haute voix et s'encourageant mutuellement. Leur foi et leur courage chrétien demeurent un souvenir vivant dans toute la région in J. Sattler Les martyrs d'Oberschaeffolsheim 1893.

- Les révolutionnaires ne laissèrent qu'une seule cuillère et une seule fourchette à la veuve du meunier Xavier Sattler.

- Source : http://www.oberschaeffolsheim.fr/histoire-du-village.aspx.

- Né le 9 décembre 1911 à Achenheim, Mort pour la France le 1er janvier 1940 au sein du 70e régiment d'infanterie de forteresse (70e RIF).

- Né le 2 juillet 1917 à Bochum (Westphalie), Mort pour la France le 15 juin 1940 à Torcy-le-Grand (Aube) au sein du 91e régiment d'infanterie (91e RI).

- Né le 12 juin 1898 à Paris, Mort pour la France le 15 mai 1944 à Bondy au sein des Forces Françaises Combattantes (FFC).

- Il s'agit sans doute de Paul GANTNER, né le 12 janvier 1909 à Holtzheim, boucher à Achenheim, déporté au Schirmeck puis à Mauthausen où il décède le 26 février 1944.

- née le 20 juin 1865 à Kuttolsheim, décédée le 25 mai 1944 à Auschwitz.

- né le 5 novembre 1900 à Oberschaeffolsheim. Marchand de chaussures domicilié à Paris, il se réfugie à Vichy en 1940 où il se fait recenser avec sa femme et sa fille en tant que Juifs français conformément à la loi antisémite du 2 juin 1941. Il est expulsé du département de l'Allier en 1943 et va s'installer à Randan. Le 29 février 1944, il y échappe à une rafle mais sa femme et sa fille ont disparu. Il est arrêté le 5 mai 1944 à Saint-Alban-les-Eaux et interné à Saint-Étienne dans la Loire. Le même jour il est transféré à Drancy où il reçoit le matricule N° 21117. Le 15 mai 1944 il est déporté par le convoi N° 73 de Drancy à Kaunas (Lituanie) ou Reval (Estonie) où il décède le 20 mai 1944 selon le JO N° 51 du 29 février 2008 (source AFMD).

- né le 12 mai 1871 à Oberschaeffolsheim, décédé le 25 mai 1944 à Auschwitz.

- né le 21 janvier 1939, parachutiste au 2e R.P.I.Ma, mort pour la France le 25 décembre 1960 au Douar Yamiden d'El Milla dans le Constantinois en Algérie.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- cité dans l'octroi d'un pied-à-terre du lieu à l'Abbaye de Fulda.

- cité dans un don de terres du lieu au Chapitre de la cathédrale de Strasbourg par l'Evêque Uto III (950-965).

- Comme l'atteste la loi de Grimm sur la première mutation consonantique, la lettre p latine s'est effectivement transformée dans la langue allemande en f ou v.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- source : Insee, enquête annuelle.

- Lucie Dupin, « Lingenheld inaugure un nouveau méthaniseur », sur lejournaldesentreprises.com, (consulté le ).