Commune de Besançon

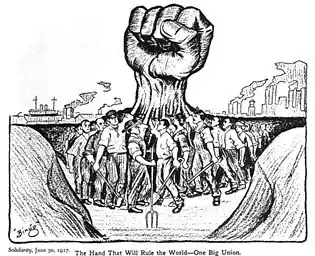

La Commune de Besançon est un projet révolutionnaire conçu et développé en 1871, visant à la proclamation d'un pouvoir autonome local notamment basé sur les modèles lyonnais et parisien. Il prend forme avec les bouleversements sociologiques qui métamorphosent la cité, et par l’émergence de syndicats dont une section de l'AIT proche des jurassiens. La guerre franco-allemande, la chute du Second Empire, et l'avènement de la Troisième République précipitent les événements. Alors que de nombreux notables témoignent d'un contexte insurrectionnel et que des soutiens armés venus de Suisse s'organisent, les correspondances laissées entre autres par James Guillaume et Mikhaïl Bakounine font état d'un déclenchement espéré entre fin mai et début juin 1871. Cependant avec le début de la Semaine sanglante le et la poursuite d'une campagne intérieure jusqu'au , toute tentative comtoise se voit sérieusement compromise. Malgré l'espoir d'un sursaut les semaines et mois suivant l'idée d'une insurrection est définitivement abandonnée, confortée par l'extinction des groupes et activités à posteriori qualifiés d'anarchistes à partir de 1875.

_-_ann%C3%A9es_1860.jpg.webp)

| Date | Avril à |

|---|---|

| Lieu | Besançon |

| Issue | Projet inachevé. |

(Communards) (dont 4e bataillon) (Fédération jurassienne) | (Troisième République) |

| Séverin Robert (AIT de Besançon) Vladimir Ozerov (Fédération jurassienne) James Guillaume (Fédération jurassienne) | Louis-Joseph Fernier (maire de Besançon) François Regnault et Paul William Philip de Cardon de Sandrans (préfets du Doubs) Albert Grévy (député du Doubs) Gustave Loiseau (premier magistrat) Tamaru (commissaire central) |

Communes insurrectionnelles en France en 1870-1871

| Coordonnées | 47° 14′ 35″ nord, 6° 01′ 19″ est | |

|---|---|---|

|

Contexte et prémices

Une transformation ouvrière

Au XIXe siècle, Besançon est une terre ecclésiastique, militaire, et viticole, qui connaît de profondes mutations sociales et économiques[b 1]. Depuis le Concile de Trente le siège métropolitain est considéré par l'Église comme un bastion du catholicisme et de l'ultramontanisme[a 1], s'ouvrant aux idées républicaines dans la conflictualité dès la fin de l'Ancien Régime[1] - [b 1]. La foi, les traditions, et l’exercice du culte, y sont alors analysés comme très prégnants par mis les habitants et dans le déroulement leur vie quotidienne[b 1] - [c 1], malgré une progression de l'anticléricalisme[a 1]. Importante ville de garnison depuis le Traité de Nimègue[2], la place fortifiée compte également plus de 4 500 soldats permanents à la veille de la Campagne de France[b 2]. Les hostilités et affrontements avec la Prusse renforcent sa position stratégique, celle-ci voyant la formation d'un total de dix unités intramuros[b 1]. Secteur prépondérant de l'activité civile, le vignoble local connaît enfin son essor à partir du XVIe siècle en représentant jusqu'à 25 900 hectares de plantations au Premier Empire[c 2]. Mais ravagé par le mildiou et le phylloxéra à partir des années 1820, il décline et s’effondre en quelques décennies[c 3] - [c 4] - [c 5] - [b 3]. La capitale comtoise fait dès lors face à un ralentissement de sa croissance économique, suivie d'une période de stagnation[c 3].

_-_ann%C3%A9es_1870.jpg.webp)

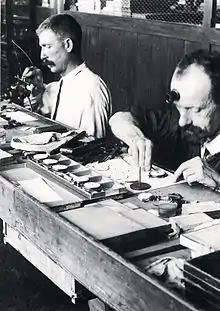

Mais la Révolution industrielle[2] et le développement du chemin de fer[b 4] bouleversent la sociologie de la cité[b 3] - [2]. Le pôle manufacturier horloger fondé à la fin du XVIIIe siècle fait ainsi rapidement émerger une nouvelle classe de travailleurs[a 2]. Besançon compte pour 90 % de la production horlogère française en 1880, avec environ 5 000 ouvriers spécialisés dans ce secteur et pas moins de 10 000 ouvrières y travaillant « à temps perdu[c 6] - [a 3] - [d 1]. » Avec les autres fabriques et métiers, la population ouvrière stricto-sensu est estimée à près de la moitié des bisontins[a 4]. Entre la fin des années 1840 et le début des années 1890, une crise oppose l'avancée d'une mécanisation et ces gens de métier[b 5] constituant « la technique professionnelle de l'artisan et la conscience de classe du prolétaire[a 3] - [a 4]. » La cité double sa population entre 1793 et 1872 passant de 25 328 à 49 401 habitants[3] - [a 2], alors que l'urbanisme est également reconsidéré en fonction de ces nouvelles spécificités[a 3] - [c 7]. Politiquement lors du Second Empire, les représentants officiels du Gouvernement Charles Forbes de Montalembert[4] et Pierre-Célestin Latour-Dumoulin[5] sont élus parlementaires avec succès ; de 1816 à 1870, les sept maires sont successivement légitimistes, orléanistes, et bonapartistes[6].

L'esquisse de syndicats

Les premiers regroupements de travailleurs se forment avec l'avènement de la Deuxième République, mais sont considérablement freinés par le coup d'État du 2 décembre 1851 et ses suites[a 4]. Le procureur général de Besançon souligne toutefois dès 1852 que les ouvriers-horlogers « persistaient dans les idées anarchistes » rappelant leur inconduite lors du passage de Napoléon III en 1850 et les relations avec leurs homologues du Locle et de La Chaux-de-Fonds qui étaient « déjà d'ardents propagandistes révolutionnaires[a 5] - [c 8]. » Le genevois Laurent Mégevand (1754-1814) était d'ailleurs connu pour avoir quitté la Suisse à cause de ses activités politiques, mais impulsant ainsi en 1793 le tissu industriel horloger de Besançon[c 9] - [c 10]. Une véritable organisation d'imprimeurs est entrevue en 1861[c 11] et enfin fondée le sous le nom de typographie bisontine, comptant en quelque 75 adhérents dont 17 membres honoraires[a 5] - [d 2].

Une assemblée générale interprofessionnelle se tient en janvier ou février 1866, où on mentionne un total de plus de 1 300 syndiqués dans la ville[a 6]. Plusieurs autres sociétés de secours mutuels vont se constituer en 1869-1870 : les cordonniers (88 membres), les monteurs de boîtes d'horlogerie (340 membres), les tailleurs de pierre et maçons (59 membres), les graveurs et guillocheurs d'horlogerie (92 membres), ou encore les jardiniers[a 7]. Les groupes et conflits se multiplient, à l'image de la création d'une coopérative de tailleurs de pierre commentée par le commissaire de police Tamaru : « si le bureau est entièrement composé d'hommes de bonne foi, derrière étaient les agents de l'Internationale qui avaient préparé le projet et en surveillaient l’exécution »[a 8] ; ou d'une grève des typographes en [d 3] cassée par l'envoi de l'armée[a 9]. En Suisse l'AIT note le : « Besançon compte plusieurs sociétés ouvrières qui sont en relation avec La Chaux-de-Fonds, et que le Comité Fédéral romand réussirait sans doute à gagner à l'Internationale[a 8] - [e 1]. »

Un environnement favorable

L'AIT de Besançon en fer de lance

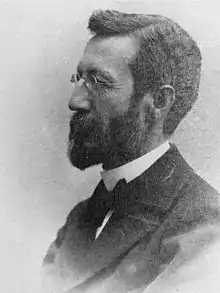

Fondée le , l'Association internationale des travailleurs suscite l’intérêt du prolétariat français mais se diffuse lentement dans le pays[a 10]. Le procureur général de Besançon précise ainsi le : « les déclarations antisociales du congrès de Bruxelles [en septembre 1868] avaient eu ici peu de retentissements, même dans les classes ouvrières[a 10]. » Mais le , le courrier franc-comtois diffuse un appel du parti socialiste afin de poser le débat sur la place publique[a 10] - [d 4]. Il fera rapidement volte-face en se montrant hostile à l'internationale, demandant des restrictions au droit de coalition[d 5] - [d 6] et écrivant par exemple sur la fusillade d'Aubin : « les doctrines du congrès de Bâle [en septembre 1869] continuent de porter leurs fruits. L'émeute est devenue la raison du travailleur ; il ne veut plus entendre à rien : les théories de l'Association internationale l'ont infecté de leur poison[a 11]. » Mais avec le journal républicain le Doubs à partir du , une opposition à l'Empire prend forme[a 10]. Le succès est immédiat chez les horlogers, avec une place importante aux informations de l'AIT[a 12]. Le graveur Séverin Robert prend contact avec des horlogers suisses dès 1867[c 12] - [c 13], dont Fritz Heng à La Chaux-de-Fonds en [note 1] - [f 1] - [c 14], et par la suite Émile Aubry à Rouen[note 2] - [f 1] - [c 15] - [c 14] ou encore Eugène Dupont à Londres[note 3] - [f 1] - [c 14], afin de créer l'Association ouvrière des graveurs et guillocheurs de Besançon[c 16]. Après plusieurs réponses de ses camarades, Robert entreprend de donner un aspect légal en soumettant les statuts d'une société de prévoyance au Préfet Louis Véron de Farincourt[a 13].

Le la chambre de commerce alors consultée conseille le rejet et dénonce[note 4] : « une ligue contre les ouvriers des patrons travaillant en atelier ; ligue d'autant plus blâmable qu'elle aurait eu pour but de porter atteinte à la liberté du travail en exigeant de ceux qui devaient consentir à s'enrôler dans ses rangs l'obligation de refuser toute augmentation de la durée de la journée, ou toute condition de prix non-conforme à l'usage[a 13]. » Alors que ses démarches d'officialisation sont encore en suspens[f 1] - [c 14], le une section directement affiliée à l'AIT est lancée[c 17] - [c 18] - [c 19] - [e 2] - [e 3] - [e 4] - [d 7] - [e 5] sans l'aval des Autorités[f 1]. Le préfet tente d'opposer un veto le , mais plusieurs dizaines d'adhérents sont déjà comptés[c 14] et d'importantes souscriptions réalisées en soutien des grévistes du Creusot[a 14]. Robert et neuf de ses camarades sont poursuivis[c 14], le ministre de la Justice Émile Ollivier exigeant l'arrestation immédiate de tous membres de l'AIT auprès de l'ensemble des magistrats de France dont celui de Besançon[a 15]. Sur 130 à 140 associés, seuls les dix membres du bureau sont visés dont Philandre Borel[f 2], Joseph Chevrier[f 3], Victor Julien[f 4], Jean Mélin[f 5], Léon Moreau[f 6], Félix Ormancey[f 7], François Petit-Jean[f 8], Édouard Robillier[f 9], et Émile Wys[f 10] ; ils sont jeunes, qualifiés, et sans antécédents[a 16]. Au cours d'un procès tenu le , les prévenus sont respectivement condamnés à des amendes de 100 et 25 francs pour avoir fait partie d'une organisation non autorisée de plus de vingt personnes[a 17] - [f 1] - [c 14]. Malgré une peine jugée clémente la formation est sévèrement touchée, mais ses membres continuent les activités souterraines et le dialogue notamment avec la Suisse[a 18].

Le détonateur franco-allemand

C'est en parallèle de la guerre franco-prussienne de 1870 et de la chute du Second Empire que les événements insurrectionnels vont émerger en France, dont à Besançon où les premières conséquences sont politiques. À l'issue de la proclamation de la République le maire bonapartiste Léon Proudhon réélu le annonce l'abandon de ses fonctions[c 12], dès lors reprises par le modéré Louis-Joseph Fernier à l'issue d'un nouveau scrutin le [c 20]. Après des atermoiements, il devient à nouveau premier magistrat aux échéances de mai confirmées par l'arrêté ministériel du [c 21] - [c 12] - [7] - [8]. Quant au préfet Louis Véron de Farincourt il est remplacé après sa démission le [9] par l'ex-parlementaire et ancien Fouriériste[f 11] Édouard Ordinaire le , ce dernier ayant été battu par Fernier qui lui succède donc comme député-maire en 1871[10]. Mais Ordinaire quitte aussi son poste le , face aux enjeux militaires[11] - [c 22] sous la pression de la population et de Léon Gambetta[f 11] - [12], à la faveur de François Regnault qui prend la suite le [13] - [c 23].

La possibilité d'un siège étant envisagée par le conseil municipal, début mars celui-ci rassemble des vivres et émet pour 100 000 francs de bons de caisse[c 12] - [a 4] - [d 1] - [d 8] - [d 9]. Les républicains tentent aussi de dresser une « forteresse radicale », plusieurs réunions publiques étant organisées avec le rédacteur du journal le Doubs Jules Gros[a 19]. Le média, fondé en 1869, très critique à l'égard de l'Empire, connaît d'autres responsables et contributeurs engagés, tels Ordinaire, Beauquier, ou encore Fanart[14]. Le , le conseil municipal républicain vote une adresse au Président du conseil Jules Dufaure qui conclut[note 5] : « Le Conseil municipal proteste contre l’insurrection qui vient d'éclater et donne en même temps au gouvernement l'assurance de son dévouement le plus absolu[a 20] - [e 6]. » Partiellement désavoué par les électeurs, le vote du suivant consacre une assemblée plus avancée[a 20]. Une Ligue républicaine de l'Est est fondée[c 24] par M.E. Boursin[c 25] le suivant, avec l'appui du désormais préfet Ordinaire[a 21] ; d'inspiration patriotique, la formation s'avère néanmoins directement contrôlée par des membres de l'AIT[a 21]. L'entrée de Giuseppe Garibaldi et ses troupes le ravive les antagonismes en particulier l'anticléricalisme[c 26], l'arrestation de curés et l'expulsion des jésuites de Dole laissant craindre « une guerre civile imminente entre blancs et rouges[a 19] - [c 27] - [c 28]. » Alors que la situation militaire reste précaire, la chute de l'empire permet d'entrevoir la possibilité d'une fronde de grande ampleur par les Suisses[a 19] ; dès le , James Guillaume envisage clairement de prendre les armes pour soutenir les insurgés français[a 19] - [a 22]. Mais après l'échec de la Commune de Lyon le , c'est l’amertume qui domine face aux ratés, divergences, et diverses répressions[a 22]. Le Doubs est momentanément stoppé le [a 22] et la Réforme interrompue par les offensives fédérales[a 22], privant leurs partisans des analyses et informations socialistes[a 21].

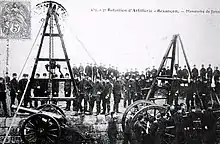

L'avancée des troupes ennemies marque la nomination du général Henri-Marius Rolland le , qui prend la tête du 7e régiment d'artillerie[c 12] - [15]. La débâcle du général Charles Denis Bourbaki à partir du est un des événements majeur de la guerre, refluant avec ses troupes en Franche-Comté puis en Suisse[c 29] - [c 30]. La défense de la place fortifiée de Besançon jusqu'à l'armistice du sera assurée dans le dénuement mais sans difficultés, bombardements et occupation épargnant la cité[c 31] - [c 32] - [c 12]. L'activité économique est néanmoins touchée en plein cœur, avec un effondrement de la production entre juillet et [a 4]. Rolland est salué par la municipalité et plus de 10 000 spectateurs, laissant le commandement au général Rebillard à partir du [c 32]. Alors que Lyon et Marseille se révoltent dès septembre et , la capitale comtoise s'imprègne aussi de ce climat ravivé par les soulèvements de janvier et de mars à Paris[a 22]. Le , Besançon et Montbéliard sont déjà citées à l'instar de Lyon, Marseille, Toulouse et Draguignan, comme partie prenante du processus révolutionnaire[c 33] - [16]. Mais les républicains modérés, parmi lesquels le maire Louis-Joseph Fernier et le député Albert Grévy, pesèrent de tout leur poids afin de contrôler la situation puis de se distancer des Communards[c 12]. Le préfet François Regnault ne fut pas en reste[c 12], mais quitte son poste le au profit du baron Paul William Philip de Cardon de Sandrans[17] - [c 34].

Organisation d'une Commune

L'avancée des idées subversives

La montée des aspirations insurrectionnelles accompagne un mouvement politique et social de fonds. Les années 1869 à 1871 voient ainsi le renforcement des républicains : les législatives de 1869 permettent l'élection d'Édouard Ordinaire[f 11] - [12] - [18], le plébiscite du 8 mai 1870 s'avère très contesté dans le Doubs et la Franche-Comté[c 35], les législatives de 1871 voient l'entrée d'Albert Grévy au parlement[19], les municipales de 1871 confirment Fernier et légitiment largement Séverin Robert qui récolte 1 361 voix soit 27,7% des suffrages exprimés[f 1] - [a 23] - [a 21] - [e 7] - [e 8], les cantonales de 1871 consacrent encore Charles Beauquier[20] et Gustave Oudet[21]. La victoire d'Ordinaire est célébrée par des milliers de bisontins qui défilent de Battant à la Préfecture du Doubs avant d'être dispersés par la troupe[a 11] - [d 10] - [d 11] - [d 12], alors que la proclamation de la République le fait naître des manifestations populaires spontanées rassemblant jusqu'à 5 000 personnes dans la vieille ville[a 21] - [c 36]. Le « Manifeste de L’internationale aux travailleurs de tous les pays » avait par ailleurs été diffusé par le Doubs le , incitant à la solidarité de classe contre la guerre et la bourgeoisie[a 24]. Plusieurs voiries sont également rebaptisées, comme le quai Napoléon qui devient quai de Strasbourg[c 37] ou la place Saint-Pierre qui devient la place du 4-Septembre. Pendant que l'AIT se déchire, c'est auprès de la tendance jurassienne que Besançon élabore sa pensée et sa stratégie[a 25]. Alors que Robert est un temps recherché par la police qui espère juguler tout débordement en frappant les meneurs, la mobilisation, le déclin économique, et l'avancée des combats, diminuent les organisations et luttes sociales[a 21].

Mais le temps oscillant entre chaos et rébellion, le , on relève par exemple que « quelques révolutionnaires parlent haut et fort de liquidation sociale[a 21] - [c 38]. » Les Autorités font état de témoignages, enregistrant de multiples illustrations d'un climat véritablement explosif[a 22] - [c 39]. Jean-Simon-Matthieu-Gustave Loiseau (1813-1878) laisse ainsi d'importantes contributions[c 40] - [c 41] : conseiller général de droite au canton de Mouthe, il est alors aussi premier président de la cour impériale de Besançon durant toute la période concernée[c 14] - [c 42]. Il décrit ainsi : « il est certain que les proclamations de la Commune ont pénétré dans les villes et même dans les campagnes. On a constaté qu'elles rencontraient en général d'assez vives sympathies dans les classes populaires, et que ces sympathies, d'abord assez timides dans leur expansion, s'accroissaient chaque jour et se manifestaient plus ouvertement en raison de la prolongation de la résistance. Les nouvelles officielles et les dépêches du Gouvernement avaient fini par ne rencontrer qu'une incrédulité absolue. Les cris de vive la Commune ont trop souvent retenti à Besançon pour que l'on puisse douter des vœux ardents que formaient les partisans de l'Internationale pour le succès de l’insurrection, et du concours actif qu'ils lui auraient prêté sur tous les points si cette insurrection avait eu une plus longue durée à Paris, Lyon, et dans les grandes villes du Midi[a 26] - [c 14]. » Plusieurs patrons s'inquiètent également, comme Stéphane Blondeau, entrepreneur du bâtiment installé aux Chaprais, qui déclare « avoir licencié plusieurs de ses ouvriers-maçons, lesquels auraient vu avec plaisir le triomphe de la Commune, car il leur avait entendu dire voilà une nouvelle révolution et il faut que l'ouvrier travaille encore[a 27]. »

Le maître-tailleur Bernard Diétrich signale : « J'ai quelques raisons de croire que les publications venant de Neuchâtel et prêchant l'adhésion à la Commune ont circulé dans les ateliers, mais il m'a été possible de me procurer cette brochure. Pendant l'insurrection du mois de mars, plusieurs de mes anciens ouvriers que j'avais renvoyés de mes ateliers pour inconduite se sont présentés chez moi dans un moment d'ivresse, je dois le dire, me disant qu'ils allaient composer un tribunal révolutionnaire et qu'ils voulaient savoir si j'étais l'ami des ouvriers et si l'on pouvait compter sur moi[a 28]. » Charles-Saint-Eve, entrepreneur en serrurerie, déclare : « Dans l'ignorance où ils étaient du but auquel tendaient les révolutionnaires de la Commune, quelques ouvriers parlaient volontiers de la courageuse résistance opposée par les Républicains aux monarchistes de Versailles[a 28]. » Le dirigeant d'une société de peinture et plâtrerie confirme : « Je crois que la classe ouvrière a été fortement travaillée dans ces derniers temps, et en ce qui nous concerne, nous avons remarqué que plusieurs de nos ouvriers avaient, pendant l'insurrection de Paris, une mauvaise attitude. Ils se plaignaient qu'on ne s'occupait pas assez d'améliorer le sort des travailleurs et ils laissaient entendre qu'ils verraient avec plaisir le triomphe de la Commune[a 28]. »

La Suisse en base-arrière

Sur place, les militants de l'Internationale organisent un large mouvement de soutien aux parisiens, et multiplient les contacts afin de préparer un soulèvement armé[a 22]. Plusieurs récits assez imprécis rapportent bien que des aides extérieures ont contribué à la pénétration des idées subversives. Jules Jacquard, mécanicien de Tarragnoz, note ainsi : « J'ai vu entre les mains d'un de mes ouvriers, jeune homme qui n'est resté chez moi que peu de temps, une proclamation de la Commune. Mais la lecture de cette proclamation n'a produit aucun effet dans mon atelier. J'ai entendu dire que deux émissaires de Paris étaient venus à Besançon, mais la personne qui m'a fourni ces renseignements a ajouté qu'ils étaient repartis presque immédiatement, par ce qu'ils avaient été avertis qu'ils n'obtiendraient pas de succès[a 27]. » Pierre Card, patron dans le bâtiment, abonde : « Ce que je puis vous dire pour le tenir de M. Domange, peintre rue Ronchaux à Besançon, c'est que pendant l’insurrection de Paris la classe ouvrière a été travaillée par des étrangers partisans de la Commune[a 29]. » Nombre de journaux et brochures circulèrent dans la ville, les travailleurs du chemin de fer et de la Poste étant soupçonnés de complicité[a 27] - [c 14]. Outre des graffitis, des textes reçus de Paris sont également exposés : « Trois exemplaires d'une proclamation de la Commune ont été affichés sur les murs de Besançon. La police les a fait arrachés, dès le matin, sous les yeux et malgré les murmures menaçants d'individus qui paraissaient chargés de leurs garder » atteste le commissaire Tamaru[a 30] - [c 14]. L'éventuel ralliement de la Garde nationale alarme les notables, comme le fabricant d'horlogerie Victor Girod et le patron du bâtiment Pierre Card : « Au dire d'un garde national qui a été condamné pour outrage à la gendarmerie et à l'armée, le 4e bataillon de la Garde nationale, dont il faisait partie, n'attendait qu'un signal pour aller au secours de l’insurrection[a 30] - [c 41]. » Le passage de figures telles que Armand Ross, Valentin Lankiewicz, ou François Parraton, est allégué mais sans preuves, la traversée de la région entre le Jura et Paris n'ayant entraînée aucune arrestation de communards[a 29]

Néanmoins, les agitations s'étendent et s'aggravent. Fortement surveillés, certains journaux sont censurés, confisqués, suspendus, voir définitivement interdits comme le Doubs dont la suppression est prononcée le [c 43]. Le peintre et rédacteur Antonin Fanart y soulignait dans l'un des derniers numéros du : « On ne rencontre plus par nos rues que des gendarmes. Nous devons à l’indiscrétion de l’un d’entre eux de connaître le motif de ce foisonnement extraordinaire. Il paraît que le général commandant la division redouterait une émeute de la partie de la population qui s’est toujours signalée par ses votes républicains[e 9] - [c 44] - [14]. » Le même jour dans le journal Le Cri du peuple, un bisontin s'exprime[note 6] : « Il faudrait une étincelle pour enflammer l’enthousiasme ; j'ai cru un instant que, nous aussi, nous allions proclamer la Commune, nous étions cent-cinquante, c'était plus qu'il n'en fallait pour le premier pas ! [...] On se remue activement dans le Jura, malheureusement le pays est encore envahi et cela lui ôte sa liberté d'action[a 30] - [e 10]. » La future Fédération jurassienne de l'AIT reste en effet particulièrement engagée auprès des franc-comtois[c 45] - [c 12] James Guillaume précisant ainsi dans son ouvrage « l’Internationale, Documents et Souvenirs » : « Dans nos montagnes, un autre plan avait été conçu. Il existait une ville française de l’Est une section de l’Internationale avec laquelle nous étions en relations. Des Internationaux de nos diverses sections, armés, auraient passé la frontière en trois ou quatre groupes, se dirigeant sur cette ville, où leur arrivée aurait coïncidé avec un soulèvement de la population ouvrière[a 31]. » Mikhaïl Bakounine est alors personnellement informé des intentions qui se forment[c 45], et ne s'oppose pas à la mise en place d'un plan spécifique bien que sceptique de l'issue après l'offensive de Châtillon le [c 46].

Fin avril, il se trouve chez Adhémar Schwitzguébel à Sonvilier, où la constitution d'une colonne armée conduite par Ozerov est discutée afin de proclamer la Commune de Besançon[c 47] - [c 48]. Vladimir Mihajlovič Ozerov (1838-1915) fut capitaine de uhlan et officier Rouge de l'Insurrection de Janvier, par ailleurs proche de Jarosław Dąbrowski, Mikhaïl Bakounine et Nikolaï Ogarev[c 49] - [c 50]. Bakounine écrit : « Notre pauvre ami Ozerov s'agite fiévreusement maintenant avec les montagnards au sujet de Paris et de la France. Je tâche, et toi tâche de toutes tes forces de retenir notre ami, nos amis Ozerov et Ross, ainsi que nos amis montagnards. J'ai écrit dans ce sens hier à Adhémar Schwitzguébel[a 31]. » Malgré cet appel à la modération, tout avait été cadré ; il était prévu de concentrer des hommes au Locle et de passer le Doubs et la frontière à gué, afin de rallier Besançon en deux jours par une marche forcée de 80 km[a 32]. Le James Guillaume reçoit une lettre de Bakounine pour lui dire que « Adhémar a écrit à Besançon. Il est possible qu’un ami de là vienne chez toi, soit demain samedi, soit dimanche rue du Bogne[a 32]. » Le une réunion déterminante s'amorce à Neuchâtel, incluant effectivement ce délégué bisontin[c 46] - [a 32]. Guillaume conclut : « En-dehors des délibérations administratives, les membres échangèrent naturellement des vues à propos du mouvement projeté. C'est alors qu'il fut décidé que [Auguste] Treyvaud et moi irions préparer le terrain[a 33]. » La situation à peine tranchée et l'application concrète sur le point d'aboutir, au même moment les troupes versaillaises débutent la Semaine sanglante[c 46] - [a 33].

Abandon et suites

La fin des barricades

Le projet est ajourné, et définitivement abandonné[c 46] - [a 33]. Plusieurs canons de l'arsenal de Besançon s’avéreront avoir été réquisitionnés, servant aux soldats versaillais sur le front parisien[c 51] - [c 52] - [c 53]. Les chances de réussite révolutionnaire sont toujours difficiles à évaluer, des paramètres cruciaux comme l'état d'esprit de la classe ouvrière et de la garde nationale, l'attitude de l'armée prussienne postée non-loin[14], ou encore la nature et le nombre exact des renforts suisses, étant incertains[a 33]. Mais le dessein, autant que de voir la proclamation d'une Commune, était sans doutes aussi régit par des impératifs plus globaux, Bakounine et Paschal Grousset exhortant au soulèvement des grandes villes[a 33], tandis qu'Adolphe Thiers reconnu : « s'il eût fallu détacher quinze à vingt mille hommes de l'armée de Versailles pour contenir Lyon, Marseille, Toulouse, ou Bordeaux, jamais nous ne serions entrés dans Paris[a 34]. » Cependant, en l'absence de coordination avec d'autres localités, il semble à peu près certain que la tentative se serait soldée par une reprise rapide et sanglante des loyalistes[a 34]. Autre interrogation est celle de l'incarnation des orientations, partagées entre républicains, socialistes, et libertaires, qui n'a ici jamais été tranchée[a 20]. Durant les semaines suivantes, l'expression d'égards significatifs n'en fut pas moins documentée : le , le défilé de la garde mobile est accompagné des cris « vive la République » et « vive la Commune[a 35] - [e 11] - [e 12] ». Les 23 et , plusieurs ouvriers sont arrêtés pour avoir « excité les soldats par les propos les plus violents, contre les officiers, contre les gendarmes, contre tous ceux, en un mot, qui ont lutté avec tant d'abnégation et d'énergie contre les insurgés de Paris[a 35] - [d 13] - [d 14]. »

Entre le et le , plusieurs ouvriers sont à nouveau écroués pour outrage à agent après des algarades avec la police[a 35]. Quant à Séverin Robert, il défie une énième fois les Autorités en brandissant à ses fenêtres un calicot orné d'une Marianne brisant ses chaînes[a 1]. Le premier anniversaire de la République est fêté le à Besançon, comme le relève le commissaire Tamaru : « Vers 10h30, des femmes, des hommes et des enfants parcouraient en chantant la rue Neuve-Saint-Pierre et criaient de temps en temps vive la République. Lorsqu'ils sont passés devant la caserne Saint-Pierre, des militaires sont arrivés aux fenêtres du 2e étage, en manches de chemise, et ont répondu à la foule. Celle-ci a redoublé alors et a poussé les cris de à bas Henri V, à bas les calotins, les prêtres, etc. et les militaires ont répondu par les mêmes cris. Une voix partie de la rue a dit à ces militaires : vous ne tirerez jamais sur le peuple, le cas échéant, nous sommes frères, n'est-ce pas ? oh non, jamais, jamais, vive la République, ont répondu les autres, et le cri vive la République a encore été répété »[a 36]. Le secrétaire général de la Préfecture cite la persistance des idées communardes au sein du milieu ouvrier local, confirmant que des réunions de membres et sympathisants avaient régulièrement lieu « dans une chambre située au fond de la cour de la maison Wolff-Picard[a 1]. »

Il apparaît que les Bisontins croyaient en une possible résurgence de la Commune, comme le laisse entendre un manifeste clandestin publié dans le Courrier franc-comtois[a 1] - [d 15] - [d 16]. Les groupes et formations étaient en tout cas maintenues, un rapport de police datant du développant des liens entre l'internationale de Montpellier et de Besançon alors qu'une demande préfectorale de l'ouvrier-horloger Denizet stipule vouloir « obtenir l'autorisation d'organiser une société de secours mutuels, mais dont le but réel serait d'encourager les grèves en soutenant les ouvriers dans les luttes qu'ils entreprennent dès maintenant contre leurs patrons[a 37]. » Le commissaire Tamaru y voit un retour de l'Internationale, déployé selon les doctrines jurassiennes qui exclut l'usage du parti politique[a 38]. Bakounine mentionnait en effet le la visite du « besançonnais » Fr. Bernard à La Chaux-de-Fonds alors que la section venait de régler la cotisation de ses 65 membres signifiant son adhésion au congrès de Saint-Imier[a 39] - [e 13]. Le maire Louis-Joseph Fernier est démissionnaire en après avoir été élu député[10] - [7], Gustave Oudet lui succédant à cette date jusqu'en 1881[8] - [21]. Au bout d'un peu moins de trois années de service semble t-il pondéré, le préfet de Cardon de Sandrans est également remplacé le par Albert Gigot[22].

Héritage

Rapidement le souffle révolutionnaire s'estompa. Quelques contacts sont maintenus entre Besançon et les anarchistes, notamment à travers Pierre Kropotkine et le mécanicien collectiviste Ballivet[a 40]. Toutefois en 1875 plus aucun comtois n'est abonné au bulletin de la Fédération jurassienne, le dernier ayant été Nestor Crevoiserat en 1874[a 41]. Oscar Testut écrit le au sujet des horlogers de la cité : « Tout s'est réduit depuis 1871 à quelques demandes individuelles de renseignements adressés à la section du District de Courtelary, actuellement siège de cette Fédération régionale des ouvriers-graveurs et guillocheurs de la Suisse[a 40]. » Les protagonistes de cette Commune de Besançon inachevée sont, pour leur majorité, restés dans la ville, certains s'installant comme artisans indépendants[a 40]. Si un nouveau syndicat est créé en 1875, il s'agit d'une structure mixte entre patrons et ouvriers monteurs de boîtes en montres d'argent complètement détachée de l'esprit de l'AIT[a 40].

Plusieurs personnalités de la ville se sont illustrées lors de la Commune de Paris, en particulier Pierre-Joseph Proudhon, dont les partisans ont eu une influence notable[23], ou Victor Hugo, réprouvant la coercition d'État et exigeant une amnistie totale[24]. Quant aux engagés les plus directs ils subissent répressions et ostracismes, mais quelques-uns parviennent à fuir en Suisse comme le peintre comtois Gustave Courbet[25]. Robert Fernier, fondateur de « l’Association des Amis de Gustave Courbet », toujours active en 2022, est d'ailleurs à l'origine du Musée Courbet d'Ornans[26]. Devenu un symbole de probité révolutionnaire, l'artiste est régulièrement cité durant les mouvements sociaux comme celui des gilets jaunes qui lui ont rendu de multiples hommages en réhabilitant sa sépulture[27], lors d'une manifestation nocturne en 2019[28] - [29] - [30] ou en marge de recueillements en 2021[31].

D'autres, encore, revisitent les chansons de la Commune, notamment à travers une chorale antimilitariste chaque [32] - [33] ; le pour la commémoration des 150 ans du soulèvement de Paris, ce même ensemble musical organise une manifestation place du 8-Septembre[34] - [35] - [36]. En outre des rencontres et événements sont régulièrement proposés, notamment sous l'égide de l'association Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871[37] et la librairie « l’Autodidacte » de la Fédération anarchiste[38]. L'épisode de la Commune de Besançon aura peu de retentissement concret, mais influe sur l'élaboration d'une identité politique locale marquée, les tendances électorales affirmant dès lors nettement, jusqu'à nos jours, un choix presque systématique des républicains modérés, radicaux de gauche, et autres socialistes[c 54] - [c 55] - [c 56].

Notes et références

- Notes

- Extrait du courrier de Fritz Heng, La Chaux-de-Fonds, le« Mon cher compagnon. Je vois avec plaisir qu'à Besançon les ouvriers comprennent que ce n'est que par la solidarité de tous que le prolétariat peut arriver à quelque chose pour améliorer sa position. Vous demandez de quelle manière vous devez vous faire recevoir de l'Internationale et de la Fédération des graveurs de la Suisse. Vous n'avez qu'à m'envoyer votre règlement : je le soumettrai au Comité fédéral des sections romandes de la Suisse, qui se fera un plaisir de vous recevoir [...]. »

- Échanges entre Séverin Robert de Besançon et Émile Aubry de Rouen, du au .« Besançon, . Cher citoyen Aubry. Je me permets de vous demander comment nous pourrons entrer dans l’Internationale : si c’est à vous qu’il faudra que j’envoie les cotisations ou si nous devons nous adresser au bureau fédéral de la Suisse Romande, car notre intention est de nous faire recevoir en bloc immédiatement après notre organisation. Salut au porte-drapeau de l’égalité. Signé : Robert. »

« Rouen, . Cher citoyen et ami. Dites à nos frères de Besançon que la Fédération rouennaise espère les voir d’ici peu entrer en lice avec eux pour jeter les bases de notre affranchissement à l’aide des moyens que le suffrage universel et le droit de coalition mettent à notre disposition. Vous me demandez si c’est à moi qu’il faut que vous adressiez les adhésions à l’Internationale ; comme première relation avec le Conseil Général, je veux bien être agréable et je vous mettrai directement en rapport avec notre ami Dupont à Londres, qui est notre représentant pour et secrétaire pour la France. Salut fraternel, E. Aubry. »

« Besançon, . Cher citoyen et ami. Veuillez me mettre en rapport avec le citoyen Dupont de Londres… Nous serons fiers un jour de pouvoir lutter à côté de nos devanciers, nos frères Rouennais. Le ciel s’éclaircit, l’horizon nous laisse apercevoir des jours plus heureux : les gros nuages sombres et tristes qui planent sur nos têtes seront peut-être dissous par la persévérance et l’énergie de quelques citoyens en tête desquels vous vous trouvez. Ce jour qui nous apparaît comme un rêve sera sublime : je le vois, mais loin, bien loin encore. Seulement il faut espérer. Oui, il faut, malgré toute l’obscurité et l’ignorance dans laquelle nous sommes encore plongés, arriver à ce but afin que nous puissions voir le drapeau de l’égalité flotter sur les ruines des trônes des potentats écrasés et de l’insolente bourgeoisie anéantie. Robert. »

« Besançon, . Cher citoyen Aubry. J’attends des nouvelles du citoyen Dupont ; je pense que vous lui avez fait part de notre organisation et de nos désirs de faire partie de l’Internationale. Je voudrais bien avoir une réponse pour le 27 courant, parce que nous faisons une deuxième réunion et j’ai promis que j’aurais des nouvelles de Londres : comme je vous l’ai déjà écrit, nous tenons à nous faire recevoir en bloc et aussi vite que possible. Honneur au groupe rouennais, signé Robert Séverin. » - Courrier d’Eugène Dupont à Séverin Robert, Londres, le .« General Council of the International, Working men’s Association, 236. High Holboro, London, W.-C. Londres, 29 avril 1870. International Working Mens association – central council London. Cher citoyen Robert. J’ai eu beaucoup de peine à me procurer le manifeste et les statuts de notre association : car ils sont épuisés depuis longtemps. C’est la cause du retard que j’ai mis à vous répondre. Je vous envoie ces différentes pièces dans un journal anglais : vous me direz dans votre prochaine si tout vous est parvenu. Le conseil général vous remercie, ainsi que les autres citoyens de votre ville qui ont compris la nécessité de l’organisation de la classe ouvrière, surtout au point de vue international. Nous comptons sur votre dévouement et sur votre actif concours pour la propagation des principes de l’Association internationale des travailleurs. Nous vous conseillons de constituer un comité » d’initiative pour l’organisation des sociétés ouvrières principalement les sociétés de résistance, car les sociétés de crédit mutuel et de coopération ne peuvent produire aucun résultat, tandis que les sociétés de résistance (trades-unions), organisent le travailleur et l’habituent à l’exercice des droits sociaux et politiques et empêcheront qu’il ne soit détourné de son but par les républicains formalistes et autres pantins politiques, comme en 1930 et 1848. Les adhésions à l’Internationale peuvent se faire individuellement ou collectivement. Chaque membre doit une cotisation annuelle de 10 centimes. Les correspondants du conseil général doivent envoyer tous les trois mois au conseil : 1. le compte-rendu de l’état de la section ; 2. les cotisations dues ; 3. tous les documents et publications concernant le mouvement prolétaire en général et notre association en particulier ; 4. tous les renseignements pouvant servir à l’enquête statistique ouvrière votée par les congrès. Chaque société adhérente doit nommer un correspondant direct avec le conseil général. À ce sujet choisissez parmi vous un correspondant, le conseil vous enverra les pleins pouvoirs : pour les renseignements d’intérieur demandez à votre ami Aubry. Mais dans cette circonstance je rappellerai les mots de Danton, de l’audace, toujours de l’audace. Le conseil général est tout à votre disposition pour tout ce que vous aurez besoin. Permettez-moi, citoyen, de vous dire, en terminant, que le succès et la propagande de nos principes dépendent de la force de conviction et du dévouement de nos correspondants. Salut fraternel à tous, et à vous une cordiale poignée de main. Eugène Dupont, secrétaire correspondant pour la France. P.-S. Écrivez-moi à l’adresse qui suit : 4, Charles-street, Northampton square, London, E.G., à n’importe quel nom anglais ou allemand. »

- Extrait de la réaction de la chambre de commerce de Besançon, Besançon, le« M. le Préfet a bien voulu, en février 1870, communiquer à la Chambre, pour avoir son avis, le projet de constitution d'une société dite Corporative de prévoyance parmi les ouvriers graveurs et guillocheurs de Besançon. Les statuts, dont une copie accompagnait la communication de M. le Préfet, définissaient le but et l'objet de la future société. À la simple lecture de ces statuts, la Chambre n'a pas eu de peine à reconnaître que la société ne trouverait nullement sa justification dans les principes de la législation actuelle. Elle s’intitulait : Société corporative de prévoyance ; cependant ce n'était point une société de secours mutuels, puisqu'il ne s’agissait nullement de venir à l'aide d'ouvriers atteints par la maladie ou par le chômage. Ce n'était pas davantage une société de coopération ; elle n'avait nullement en vue une spéculation, une exploitation industrielle. C'était tout simplement l'organisation de la ligue contre les patrons, des ouvriers travaillant en atelier, ligue d'autant plus blâmable qu'elle aurait eu pour but de porter atteinte à la liberté du travail, en exigeant de ceux qui devaient consentir à s'enrôler dans ses rangs l’obligation de refuser toute augmentation de la durée de la journée ou toute condition de prix non conforme à l'usage. Bien qu'une telle société n'eût en elle même aucune chance de validité, nous avons jugé qu'il serait d'un fâcheux exemple de tolérer un essai de nature à éveiller d'injustes prétentions et à jeter le trouble dans certains esprits. En conséquence, la Chambre, pour répondre à la demande de M. le Préfet, a exprimé l'avis qu'il était d'ordre et d’intérêt public de rejeter le projet de constitution de la société dont il s'agit. C'est est assez, en pareille matière, de la faculté que laisse la loi du 25 mai 1864 sur les coalitions. »

- Extrait de l'adresse du conseil municipal de Besançon, Besançon, le« [...] Dans cette situation extrême, en présence de si grands périls, le Conseil municipal, issu du suffrage universel, ne voit qu'un seul moyen de salut : il conjure l'Assemblée Nationale de consacrer, par un vote solennel, que la forme définitive du gouvernement sera la République, qui, seule, peut rallier dans tous les partis les hommes sincèrement dévoués aux intérêts du pays. En émettant ce vœu, le Conseil municipal proteste contre l’insurrection qui vient d'éclater et donne en même temps au gouvernement l'assurance de son dévouement le plus absolu. »

- Extrait de la correspondance au Cri du peuple, Besançon, le« J'ai déjà dévoré tous les journaux que vous avez eu la bonne idée de m'envoyer, je n'avais pas besoin de cela pour me faire une opinion sur les infamies du gouvernement de Versailles et des élus de nos paysans. La Commune de Paris a la sympathie de tous les cœurs honnêtes, malheureusement cela ne suffit pas, l'énergie manque. Il faudrait une étincelle pour enflammer l’enthousiasme ; j'ai cru un instant que, nous aussi, nous allions proclamer la Commune, nous étions cent-cinquante, c'était plus qu'il n'en fallait pour la premier pas ! Mais malheureusement, ce premier pas n'a pas été fait, toute l'ardeur s'est évaporée en parole, il n'en est plus resté pour l'action. On se remue activement dans le Jura, malheureusement le pays est encore envahi et cela lui ôte sa liberté d'action. Tous les jours nos murs sont inondés de proclamations du petit Thiers annonçant de grandes victoires, et, malgré cela, ordonnant d'expédier sur Versailles toutes les troupes disponibles, ce qui fait que l'on ajoute aucune créance à toutes ces turpitudes mensongères. Hier, à peine la dépêche du jour était-elle placée, qu'un farceur (ou plutôt plusieurs) a collé au-dessus du nom du petit bonhomme "vieux blagueur", ce qui a énormément fait rire. Toutes les feuilles que vous m'avez envoyées (le Cri du Peuple, la Sociale, la Commune, etc.) sont en circulation, quelques-unes ont déjà passé en plusieurs mains : trois personnes sont déjà venues prendre leur tour pour les avoir. Il est bien fâcheux que quelques-uns de ces journaux ne puissent nous parvenir régulièrement. Combien d’opinions seraient réformées par leur lecture ! Combien de trembleurs qui croient que l’on ne peut sortir dans les rues de Paris sans courir le risque d’être assassiné, changeraient leur manière de voir, et jugeraient plus sereinement les choses en voyant, chaque jour, le langage digne et élevé de ces hommes, qu’on leur a dépeints comme poussant au meurtre et au pillage dans tous leurs articles. Ces démagogues furieux finiraient par faire prononcer le mot République sans peur, et établir la chose sans crainte : mais hélas, en arriverons nous là, aurai-je le bonheur de voir la réalisation de mes rêves ! Je le désire sans l’espérer. Ceux qui travaillent à l’œuvre sainte ont trop de modération ; ils devraient rendre coup pour coup, et prendre des mesures d’une énergie extrême pour parer à la trahison qui se glisse autour d’eux sous toutes ses formes. Ne pas se préserver des embûches, ce n’est pas de la générosité, c’est de la niaiserie. »

- La naissance du mouvement ouvrier à Besançon - la Première internationale 1869-1872

- Cordillot 1990, p. 58.

- Cordillot 1990, p. 12.

- Cordillot 1990, p. 14.

- Cordillot 1990, p. 15.

- Cordillot 1990, p. 17.

- Cordillot 1990, p. 18.

- Cordillot 1990, p. 17-18.

- Cordillot 1990, p. 20.

- Cordillot 1990, p. 19.

- Cordillot 1990, p. 21.

- Cordillot 1990, p. 22.

- Cordillot 1990, p. 21-22.

- Cordillot 1990, p. 24.

- Cordillot 1990, p. 27.

- Cordillot 1990, p. 29.

- Cordillot 1990, p. 30-31.

- Cordillot 1990, p. 32-33.

- Cordillot 1990, p. 39.

- Cordillot 1990, p. 46.

- Cordillot 1990, p. 65.

- Cordillot 1990, p. 45.

- Cordillot 1990, p. 47.

- Cordillot 1990, p. 44.

- Cordillot 1990, p. 43.

- Cordillot 1990, p. 39 à 41.

- Cordillot 1990, p. 47-48.

- Cordillot 1990, p. 49.

- Cordillot 1990, p. 48.

- Cordillot 1990, p. 50.

- Cordillot 1990, p. 51.

- Cordillot 1990, p. 52.

- Cordillot 1990, p. 53.

- Cordillot 1990, p. 54.

- Cordillot 1990, p. 55.

- Cordillot 1990, p. 57.

- Cordillot 1990, p. 57-58.

- Cordillot 1990, p. 58-59.

- Cordillot 1990, p. 59.

- Cordillot 1990, p. 59-60.

- Cordillot 1990, p. 61.

- Cordillot 1990, p. 60.

- Besançon autrefois

- Gavignet et Estavoyer 1989, p. 51-72.

- Gavignet et Estavoyer 1989, p. 63.

- Gavignet et Estavoyer 1989, p. 73.

- Gavignet et Estavoyer 1989, p. 46.

- Gavignet et Estavoyer 1989, p. 77.

- Autre bibliographie

- Pierre Chauve (coordination), Jean-Michel Blanchot, Nicole Brocard, Pascal Brunet, Yves Calais, Jean-Marc Debard, Laurence Delobette, Paul Delsalle, Bernage de Vregille, Boris Gauzente, Laurent Lecomte, Corinne Marchel, Danièle Pingué, Philippe Plagnieux, Francis Weill, La vie religieuse à Besançon, du IIe siècle à 2010, Éditions Cêtre, 2011, 82 pages.

- Robert Chapuis et Patrick Mille, Besançon, un vignoble millénaire, Paris, Éditions L'Harmattan, 2019, 194 pages (ISBN 978-2-343-17315-3).

- M. Daclin, La crise des années 30 à Besançon, Paris, Éditions Les Belles Lettres, , 136 pages, page 13.

- Hector Tonon, Jean-François Culot, Marie-Édith Henckel, Annie Mathieu, Jacques Mathieu, Georges Bidalot, Jacqueline Bévalot, Paul Broquet, Jean-Claude Monti, Anne Porro, Jacques Breton, Jean-Claude Grappin, Pierre-Louis Bréchat, Yves Mercier et Pierre Riobé, Mémoires de Bregille (2e édition), Besançon, Éditions Cêtre, décembre 2009, 312 pages, page 232 (ISBN 978-2-87823-196-0).

- Robert Chapuis, Besançon, un vignoble millénaire, Éditions L'Harmattan, , 194 pages (ISBN 9782343173153).

- Claude Fohlen, Histoire de Besançon, tome 2, Besançon, Éditions Cêtre, 1994, 824 pages, page 378 (ISBN 2-901040-27-6).

- Bernard H. Moss, Aux origines du mouvement ouvrier français : le socialisme des ouvriers de métier, 1830-1914, Éditions Presses universitaires de Franche-Comté, 1985, 236 pages (ISBN 9782251603261).

- Georges Duveau, La vie ouvrière en France sous le Second Empire, Éditions Gallimard, 1971, 607 pages, pages 99-100.

- Claude Fohlen, Histoire de Besançon, tome 2, Besançon, Éditions Cêtre, 1994, 824 pages, pages 251 à 253 (ISBN 2-901040-27-6).

- Pays et gens de France : Bourgogne Franche-Comté, Éditions Larousse, 1985, page 18 (ISBN 978-2-7098-0109-6).

- Paul Chauvet, Les ouvriers du livre en France : de 1789 à la constitution de la Fédération de livre, Librairie Marcel Riviére, 1964, 717 pages, page 260.

- Jean Defrasne, Histoire d'une ville, Besançon : le temps retrouvé, Éditions Cêtre, 1990, 187 pages, pages 90 et 91 (ISBN 2-901040-90-X).

- Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes - numéros 28-31 (ISSN 0246-9731).

- Comte Napoléon Daru, Commission d'enquête sur l'insurrection du 18 mars, 1872, 590 pages, pages 102, 103 et 104 (lire en ligne).

- Oscar Testut, L'Internationale et le jacobinisme au ban de l'Europe, 1872, Lachaud, 447 pages, pages 358 à 36.

- Claude Cuenot, Ouvriers et mouvement ouvrier dans le Doubs de la Première Guerre mondiale au début des années 1950, Presses universitaires de Franche-Comté, 2000, 1644 pages, pages 227 à 255 (ISBN 9782848678733).

- Oscar Testut, Association internationale des travailleurs, Éditions Vingtrinier, 1870, 327 pages, page 197.

- Alcan-Lévy, Les Mystères de l'Internationale, etc, 1871, 120 pages, page 89.

- Société des études pratiques d'économie sociale, Unions de la paix sociale, Société international de science sociale, Études sociales - volume 10, 1885, 580 pages, pages 29 à 37.

- Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891.

- Arrêté du président du conseil des Ministres, le , portant sur la nomination Louis Joseph Fernier, Journal officiel de la République française, 1871, page 1034.

- Vincent Wright, Éric Anceau, et Sudhir Hazareesingh, Les préfets de Gambetta (Volume 34, Collection Roland Mousnier), Éditions Presses Paris Sorbonne, 2007, 482 pages, page 337 (ISBN 9782840505044).

- Vincent Wright, Éric Anceau, et Sudhir Hazareesingh, Les préfets de Gambetta (Volume 34, Collection Roland Mousnier), Éditions Presses Paris Sorbonne, 2007, 482 pages, page 368 (ISBN 9782840505044).

- Jacques Rougerie, La Commune de 1871, Éditions Presses universitaires de France, 1992, 127 pages, page 36 (ISBN 9782130443957).

- Jean Arthème Fayard, Troisième invasion, histoire de la guerre de 1870-1871 : Sédan, Metz, Strasbourg, Chäteaudun, Péronne, Belfort, Toul, siége de Paris, etc., Librairie Arthème Fayard, 1875, 350 pages, page 240.

- Institut de stratégie comparée, Les francs-tireurs pendant la guerre de 1870-1871, Stratégique 2009/1-2-3-4 (N° 93-94-95-96), page 290 (extrait en ligne sur Cairn.info).

- Alexandre Estignard, La République et la guerre à Besançon. Par un patriote comtois, Imprimerie et Lithographie de J. Jacquin, 1872, 277 pages, pages 73 et 77.

- Roger Marlin, Courte histoire de la presse politique du Doubs aux XIXe siècle et XXe siècle, Mémoires de la Société d’Émulation du Doubs, 1965, page 372.

- Édouard Secretan, L'Armée de L'Est, 20 décembre 1870-1er février 1871, 1895-1898, Paris, 582 pages.

- Léonce Rousset, Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-71). Les armées de province, 1894, Neuchâtel, 470 pages.

- Robert Dutriez, Besançon ville fortifiée de Vauban à Séré de Rivières, Besançon, Éditions Cêtre, 1981, 291 pages (ISBN 2-901040-20-9).

- Isabelle Febway, La défense de Besançon. Journal d’une ambulancière 1870-1871, Éditions Challamel, 1912, 238 pages.

- Émile Andreoli, 1870-1871. Le Gouvernement du 4 Septembre et la commune de Paris, Éditions A. Bocquet - libraire, 1871, 370 pages, page 215.

- Blaise-Antoine-Adolphe Vernis, Notice sur la vie de Paul-William-Philipp de Cardon, baron de Sandrans, Éditions P. Jacquin, 1894, 29 pages.

- Pierre Milza, Napoléon III, Éditions Perrin, collection Tempus, 2006, 701 pages, pages 686-687 (ISBN 9782262039127).

- Roger Marlin, Courte histoire de la presse politique du Doubs aux XIXe siècle et XXe siècle, Mémoires de la Société d’Émulation du Doubs, 1965, pages 179 et 214.

- Auguste Castan, Besançon et ses environs, Éditions Ch. Marion, Morel et Cie, 1880, 424 pages, page 376.

- Alexandre Estignard, La République et la guerre à Besançon. Par un patriote comtois, Imprimerie et Lithographie de J. Jacquin, 1872, 277 pages, page 20.

- Jean Bruhat, La Commune, revue d’histoire de l’association des Amis de la Commune de Paris 1871, numéro 6, .

- Enna A. Zelubovskaja, La Commune de Paris, 1871, 1971, Académie des Sciences de l'U.R.S.S. - Institut d'Histoire universelle, Éditions du Progrès, 440 pages, page 312.

- Jules Guesde, La Commune de 1871, BNF collection, , 53 pages (ISBN 9782346144587).

- Roger Marlin, L'opinion franc-comtoise devant la guerre de Crimée, Volume 17 de Annales littéraires de l'université de Franche-Comté, Éditions Presses universitaires de Franche-Comté, 1957, 72 pages, page 6.

- Marcel Vogne, La Presse périodique en Franche-Comté : des origines à 1870, volume 7, 1977, pages 171 à 200.

- Bulletin des Amis de la Maison du peuple et de la mémoire ouvrière de Besançon, numéro 116, .

- Comité historique du centre-est, Centre national de la recherche scientifique, Université de Clermont-Ferrand I, Université des sciences sociales de Grenoble, Université de Lyon II, Université Jean Moulin, Université de Saint-Étienne, Centre universitaire de Savoie, Cahiers d'histoire - volumes 24 à 25, 1979, page 81.

- Arthur Lehning, Œuvres complètes de Bakounine : Michel Bakounine sur la guerre franco-allemande et la révolution sociale en France 1870-1871, Éditions Champ libre, 1979, 576 pages, page 109 (ISBN 2851841106).

- Arthur Lehning, Michel Bakounine. Théorie et pratique du fédéralisme anti-étatique en 1870-1871, page 468 (lire en ligne).

- Fernand Rude, De la guerre à la Commune, Éditions Anthropos, 1972, 611 pages, page 25.

- Michel Mervaud, Socialisme et liberté, Publication Université de Rouen-Le Havre, 1984, 596 pages, page 526 (ISBN 9782877758505).

- Nikolaj Platonovič Ogarev, Lettres inédites à Alexandre Herzen fils, Publication Université de Haute-Normandie, 1978, 344 pages, page 222 (ISBN 9782720401367).

- Eugène Hennebert et Eleanor Marx Aveling, Guerre des communeux de Paris, 18 mars-28 mai, 1871', Éditions Firmin Didot frères et fils, 1871, 368 pages, pages 320-321.

- (en) Prosper-Olivier Lissagaray, History of the Commune of 1871, Good Press, , 479 pages.

- Gérald Dittmar, Histoire de la Commune de Paris de 1871, Éditions Dittmar, 2008, 472 pages (ISBN 9782916294254).

- Olivier Borraz, Gouverner une ville : Besançon, 1959-1989, Éditions Presses universitaires de Rennes, 2015, 228 pages, page 40 (ISBN 2753538905).

- Louis Mairry, Le département du Doubs sous la IIIe République : une évolution politique originale, Éditions Cêtre, 1992, 483 pages, (ISBN 2878230124).

- Jean Defrasne, Histoire d'une ville, Besançon : le temps retrouvé, Éditions Cêtre, 1990, 187 pages, pages 91 à 96 (ISBN 2-901040-90-X).

- Le Courrier franc-comtois

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Le Courrier franc-comtois, édition du .

- Autres journaux historiques

- La Solidarité, édition du .

- La Réforme Sociale, édition du .

- L'Égalité, édition du .

- La Franche-Comté, édition du .

- (es) La Federacion, édition du .

- La Franche-Comté, édition du .

- La Franche-Comté, édition du .

- La Franche-Comté, édition du .

- Le Doubs, édition du .

- Le Cri du peuple, édition du , page 2.

- La Franche-Comté, édition du .

- La Franche-Comté, édition du .

- Bulletin de la Fédération jurassienne, 20-21, .

- Le Maitron

- Biographie de Séverin Robert sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie de Philandre Borel sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie de Joseph Chevrier sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie de Victor Julien sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie de Jean, Emmanuel, Alphonse Mélin sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie de Léon Moreau sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie de Félix, Simon, Ormancey sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie de François, Jules, Petit-Jean sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie d'Édouard, Joseph, Robillier sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie d'Émile Wys sur le site du Maitron (consulté le ).

- Biographie d'Édouard Ordinaire sur le site du Maitron (consulté le ).

- Divers

- Joseph Pinard, La Chapelle-des-Buis, repaire de contre-révolutionnaires, journal BVV - Besançon Votre Ville, juin 2010, pages 42 et 43 (lire en ligne).

- Ville de Besançon et Direction de l’Action Culturelle et du Patrimoine, « Besançon Ville d’art et d’histoire », , sur le site de Grand Besançon Métropole (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Besançon », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Biographie de Charles de Montalembert sur le site de l'Assemblée Nationale (consulté le ).

- Biographie de Pierre-Célestin Latour-Dumoulin sur le site de l'Assemblée Nationale (consulté le ).

- Liste complète :

- Charles-Suzanne Terrier de Santans (1816-1830, légitimiste) ;

- Flavien de Magnoncour (1830-1832, orléaniste) ;

- Jean-Agathe Micaud (1835-1843, orléaniste) ;

- Léon Bretillot (1843-1848, orléaniste) ;

- César Convers (1848-1860, bonapartiste) ;

- Charles-César Clerc de Landresse (1860-1867, bonapartiste) ;

- Léon Proudhon (1867-1870, bonapartiste). - Jean-Marc Loiseau pour l'Est républicain, « Louis Joseph Fernier, premier maire horloger » (consulté le ).

- La liste des maires de Besançon sur le site officiel de la Ville (consulté le ).

- Biographie de Louis Marie Anatole Véron de Farincourt sur le site de l'Assemblée Nationale (consulté le ).

- Biographie de Louis-Joseph Fernier sur le site de l'Assemblée Nationale (consulté le ).

- Biographie d'Édouard Ordinaire sur le site officiel des Archives nationales de France (consulté le ).

- Jean-Luc Gantner pour France 3 Franche-Comté, « Édouard Ordinaire : un homme politique franc-comtois pas si « Ordinaire » ! » (consulté le ).

- Biographie de François Regnault sur le site officiel des Archives nationales de France (consulté le ).

- François Lassus pour Factuel.info, « Adrien Nardin, un Communard franc-comtois, déporté en Nouvelle-Calédonie », édition du (consulté le ).

- Paul-Henri Piotrowsky pour l'Est républicain, « Savez-vous qui étaient les Vengeurs de la mort ? » (consulté le ).

- Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871, édition de : « Chronologie des événements en Province » (consulté le ).

- Samuel Gibiat, Fonds des comtes de Lacroix-Laval, de Noailles et de Beaumont, 81 J 125-138, Archives départementales de la Corrèze (consulté le ).

- Biographie d'Édouard Ordinaire sur le site de l'Assemblée Nationale (consulté le ).

- Biographie d'Albert Grevy sur le site du Sénat (consulté le ).

- Biographie de Charles Beauquier sur le site de l'Assemblée Nationale (consulté le ).

- Biographie d'Alexandre-Gustave Oudet sur le site du Sénat (consulté le ).

- Biographie d'Albert Edme Gigot sur le site de l'Assemblée Nationale (consulté le ).

- Larousse en ligne, « proudhonisme » (consulté le ).

- « Victor Hugo et la Commune » sur le site du Sénat (consulté le ).

- « L'exil de Courbet » sur le site dédié à la biographie et l’œuvre de Gustave Courbet (consulté le ).

- Histoire du musée Courbet sur le site officiel de l'institution (consulté le ).

- Toufik-de-Planoise pour Factuel.info, « Ornans : des gilets jaunes réhabilitent la tombe de Courbet » (consulté le ).

- Toufik-de-Planoise pour Factuel.info, « Ornans, hommage au Communard : Courbet aurait été Gilet jaune » (consulté le ).

- Noël Barbe pour Lundi matin, « Courbet, les Gilets jaunes, le Président et le Panthéon » (consulté le ).

- L'Est républicain, « La nuit des gilets jaunes » (consulté le ).

- Factuel.info, édition du : « La Commune célébrée à Ornans et à Besançon, que s’était-il passé dans la région en 1871 ? » (consulté le ).

- Toufik-de-Planoise pour radio BIP/média 25, édition du : « Besançon : les antimilitaristes ne désarment pas » (consulté le ).

- Dimitri Imbert pour France Bleu Besançon, édition du : « À Besançon, des chants antimilitaristes pour commémorer le 11 novembre » (consulté le ).

- Toufik-de-Planoise pour radio BIP/média 25, « Besançon : hommage à la Commune et aux Communards » (consulté le ).

- M.C. pour l'Est républicain, « Des militants célèbrent les 150 ans de la Commune de Paris » (consulté le ).

- Factuel.info, « La Commune célébrée à Ornans et à Besançon, que s’était-il passé dans la région en 1871 ? » (consulté le ).

- Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871, édition du : « Doubs - la Commune en Chansons » (consulté le ).

- Groupe Proudhon de la Fédération anarchiste, édition du : « Annulation rentrée libertaire » (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

![]() : sources utilisées pour la rédaction de cet article.

: sources utilisées pour la rédaction de cet article.

- (fr) Michel Cordillot, La naissance du mouvement ouvrier à Besançon - la Première internationale 1869-1872, Besançon, Cahiers d'Études comtoises, , 83 p. (ISBN 2251604197)

- (fr) Jean-Pierre Gavignet et Lyonel Estavoyer, Besançon autrefois, Le Coteau, Horvath, , 175 p. (ISBN 2-7171-0685-5)

- (fr) Monique Boccard-Gavillon, L'Internationale à Besançon, 1868-1871, mémoire complémentaire de Diplôme d'Études Spécialisées (DES), Besançon, , 39 p.