Colonisation basque des Amériques

La colonisation basque des Amériques a lieu de 1517 ou peut-être plus tôt, jusqu'en 1767. Elle consiste principalement en des postes saisonniers de pêche à la morue et de chasse à la baleine, dans le golfe Saint-Laurent et les environs.

Histoire

Origines

La première trace écrite sur les Basques et les baleines date de 670 avec la vente de 40 pots d'huile de baleine par des Basques du Labourd[1]. Les Basques chassent la baleine, surtout le long des côtes du golfe de Gascogne, dès le IXe siècle[2]. Ils apprirent les techniques de base de chasse des Vikings ou Normands[1] venus piller la Vasconie citérieure en 844[3]. Un document viking note d'ailleurs la présence de baleiniers basques à 500 milles à l'Est du Groenland en 1412[1]. Du XVIe au XVIIe siècle, ils envoient aussi des expéditions hivernales sur les côtes des Asturies et de Galice[2].

Ports basques

Les ports basques à l'origine des campagnes de pêche puis de la colonisation en Amérique du Nord se situent sur la côte du Labourd. Les principaux étant ceux de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Bayonne.

Monopole basque (1530-1580)

Loewen et Delmas divisent la colonisation basque en quatre périodes.

Établissement et stratégie

La première expédition basque répertoriée à Terre-Neuve a lieu en 1517 mais c'est seulement à partir des années 1530 que l'on peut identifier un établissement régional[4]. Contrairement à une idée répandue, les Basques ne se sont pas rapprochés graduellement du continent américain en poursuivant les baleines mais s'y sont rendus directement[2]. Ce n'est pas l'extermination des baleines d'Europe qui explique la présence des chasseurs au Labrador[2]. Ce sont toutefois les techniques et le commerce développés dans leurs expéditions de pêche à la sardine en Irlande ou de chasse à la baleine sur leurs côtes qui permettent aux Basques d'établir un monopole lucratif au Labrador[2]. Par contre, les pêcheurs de morue bretons ont fréquenté ces eaux avant les Basques, au plus tard à partir de 1536, et ce sont via des Bretons que les Basques ont eu connaissance de la riche population de cétacés[2].

Les Basques pêchent alors la morue au Sud de l'île, dans la baie de Plaisance[4], à la baie St. Mary's et à Trepassey, ainsi qu'à l'est, à des endroits comme Saint-Jean de Terre-Neuve et Renews[5]. Un deuxième site de pêche est répertorié au détroit de Belle-Isle, entre le Labrador et Terre-Neuve, vers 1535[5]. Une troisième région fréquentée par les pêcheurs est le détroit de Canso, dans l'actuelle Nouvelle-Écosse, vers les années 1560[5].

Le Français Jacques Cartier fonde l'établissement de Charlesbourg-Royal en 1541 ; les assureurs et la marine espagnole questionnent les pêcheurs basques au sujet de ses déplacements[5]. Les pêcheurs chassent parfois la baleine mais la première expédition organisée pour la chasse n'a lieu qu'en 1543[5]. Il semble que la station baleinière de Buitres, ou Red Bay de nos jours, soit ainsi fondée en réaction de la fondation d'une colonie française, et Charlebourg-Royal est en fait abandonnée la même année[5]. On remarque que les Basques n'occupent que les détroits donnant accès au golfe du Saint-Laurent[5]. Cela correspond à l'arrêt de l'avancée des Français vers l'Ouest à partir de 1535 telle que remarquée par l'historien britannique David Beers Quinn et pourrait en fait être, selon Loewen et Delmas, le reflet d'une stratégie espagnole dans le contexte de la rivalité entre la France, l'Angleterre et l'Espagne[5]. La traversée de l'Atlantique doit même être approuvée par l'Amirauté espagnole à Saint-Sébastien[5]. Les navires basques sont imposants pour l'époque, ils sont armés de canons, sont compris dans la réserve navale espagnole et certains membres d'équipage sont réputés être farouches[5]. Les Français ne fondent aucun établissement durant les trois décennies suivantes[5].

Les chasseurs continuent de pêcher à la fin de l'été, avant la migration des baleines[6]. C'est du poste de Buitres dont il reste le plus de preuves écrites, dont celles mentionnant le naufrage du San Juan en 1563, l'hiver désastreux de 1576-1577 et un testament signé peu après par un Basque mourant, le premier document du genre écrit au Canada[7]. Les documents couvrent surtout la période de 1548 à 1588, et le dernier hiver passé par les Basques à cet endroit fut en 1603[7].

Guerre entre Français et Espagnols

Les Basques français, quoique fabriquant des bateaux plus petits, sont aussi expérimentés que les Basques espagnols, et envoient vraisemblablement des expéditions avant les années 1540[8]. Les guerres d'Italie, opposant la France et l'Espagne, se transposent au détroit de Belle-Isle. En 1554, des navires basques du Labourd et de Bordeaux basés à Buitres attaquent des Basques du Guipuscoa et de Biscaye à Saint-Modeste-Ouest[9]. Après la signature des traités du Cateau-Cambrésis en 1559, les navires du Guipuskoa et de Biscaye augmentent en nombre alors qu'il n'y en a presque plus du Labourd[9]. Johannes de Gaberie, de Saint-Jean-de-Luz, résiste toutefois et passe l'hiver de 1562 à 1563 dans un port non déterminé[9]. Son bateau est attaqué par un autre provenant de Biscaye, de nombreux membres d'équipage sont tués et l'huile est volée[9]. Il intente tout de même un procès et prépare une autre expédition en 1565 mais on ne sait pas s'il est retourné à Terre-Neuve[9]. Cette dernière bataille marque donc le début du monopole des Basques espagnols dans le détroit de Belle-Isle[9].

Un autre capitaine de Saint-Jean-de-Luz, un certain Zabaleta, pêche de 1565 à 1607 à Charlos Cove, dans l'actuelle Nouvelle-Écosse[10].

Opposition des Anglais

Au cours des années 1570, les pêcheries basques en Amérique embauchent plus de six mille personnes et nécessitent plus de deux cents bateaux[5]. À Buitres, ce sont 900 marins qui viennent à bord de 15 bateaux à chaque été[11]. Le surplus de production d'huile est vendue en Angleterre[9]. La plupart des historiens remarquent tout de même un déclin progressif de la chasse à la baleine alors que Proulx démontre qu'elle est subite, autour de 1579, passant de 30 voyages en une seule année à 13 dans toute la décennie 1580[9]. Plusieurs théories expliquent cette chute, dont le refroidissement du climat, le déclin de la population de baleines ou la faillite des assureurs en 1572[9] - [10]. Un autre facteur important est les attaques des Inuits, qui se déplacent au Sud du Labrador et qui semblent s'opposer farouchement à la présence basque[8]. Trois attaques sont répertoriées entre 1575 et 1618, résultant en plusieurs morts ; les Montagnais sont alors les alliés des Basques et tentent de les avertir[8]. Finalement, les attaques des pirates anglais et danois dans le golfe du Saint-Laurent et plus tard dans le fleuve Saint-Laurent, mieux documentées, contribuent non seulement à un changement des trajets empruntés par les baleiniers mais aussi au déclin de l'industrie[8].

Loewen et Delmas soutiennent en fait que c'est l'opposition des Anglais au monopole espagnol qui explique ce déclin[9]. Les marchands basques sont de plus en plus victimes de menaces dans les ports anglais, et les Anglais planifient leur propres voyages de chasse en Moscovie[9]. En 1578, le capitaine Anthony Parkhurst présente un rapport sur les pêcheries basques au palais de Westminster et propose de fortifier les postes de chasse du détroit de Belle-Isle afin d'en prendre le contrôle[9]. Probablement conscients que le commerce de l'huile de baleine finance le contrôle du détroit, les parlementaires votent l'interdiction d'importer l'huile basque le [9]. À la même époque, les Basques abandonnent les postes de la côte atlantique de Terre-Neuve au profit des Anglais[10].

La saison de chasse de 1578 est ruinée, et celle de 1579 doit être annulée[10]. De nouvelles expéditions de chasse sont organisées en 1582 mais l'Amirauté force les bateaux à se rendre dans les Antilles, afin d'y compenser les pertes causées par les corsaires anglais et danois[10]. Les commanditaires répliquent par une poursuite mais finissent par se plier à la décision[10]. L'impact sur l'économie du Guizpukoa est important et se fait sentir jusqu'en 1585[10]. Selon Loewen et Delmas, le monopole absolu des Basques entre 1543 et 1579 reste un point tournant dans l'histoire du Canada[10].

Déplacement dans le golfe du Saint-Laurent (1580-1630)

Malgré la destruction de l'industrie du détroit de Belle-Isle, les Basque restent mais s'établissent plus à l'Ouest, dans le golfe du Saint-Laurent. Ils sont parmi les premiers Européens à s'y établir et occupent des sites stratégiques[6]. Les historiens se sont surtout concentrés sur leurs activités commerciales mais la pêche est toujours florissante[12]. Les frères Hoyarsabal, de Saint-Jean-de-Luz, installent des baleiniers et des marchands dans l'estuaire du Saint-Laurent, aussi tôt qu'en 1581[6]. Des traces ont été découvertes à l'île aux Basques et sur la Côte-Nord entre Chafaud-aux-Basques et Les Escoumins[6]. Les Escoumins est abandonné entre 1607 et 1611 tandis que Chafaud-aux-Basques est encore occupé en 1632 ; il se peut toutefois que leur utilisation soit intermittente[6].

Deux navires s'échouent dans la baie de Saint-Georges, au Sud-Ouest de Terre-Neuve, en 1591 ; c'est la première mention d'une présence basque à cet endroit[13].

Deux batailles ont lieu entre des Basques et des corsaires anglais pour le contrôle de la chasse du morse aux îles de la Madeleine, la dernière fois en 1597[13].

La baie des Chaleurs, séparant de nos jours le Québec au Nord du Nouveau-Brunswick au Sud, commence à être exploitée au tournant du XVIIe siècle. Les pêcheurs de morue s'installent sur la rive nord, à Percé, tandis que les chasseurs de baleine vont à Miscou[6]. Ces derniers entretiennent aussi un poste de traite au nom de la Compagnie de Caen[6]. Le principal actionnaire, le capitaine Raymond de Laralde, a de bonnes relations avec l'explorateur français Samuel de Champlain[6]. Il y a vraisemblablement un métissage entre les Basques et les Micmacs, donnant naissance à la population appelée les « Canadiens », avec des noms basques et des manières « à l'européenne », se déplaçant en chaloupes basques et gardant les stations de chasse et de pêche durant l'hiver[6]. L'établissement des Canadiens est identifié sous le nom de Pichiguy dans une carte de 1689, et situé sur la rive nord de la baie de Caraquet[6].

Dans le détroit de Belle-Isle, les chasseurs s'installent plus à l'ouest, aussi loin que Chisedec - Sept-Îles de nos jours - en 1626[13].

Des agents de la Compagnie de Caen et de la Compagnie des Cent associés s'opposent aux marchands basques à Tadoussac, Miscou et en Acadie[13]. Des marchands de Saint-Jean-de-Luz répliquent en contestant le monopole français à la Cour[13]. La Cour juge que les Basques doivent arrêter de faire le commerce de fourrure de castor mais ils ne se soumettent à cette décision qu'en 1626[13]. Les marchands du Labourd sont ceux s'opposant le plus vivement à la décision[13]. Samuel de Champlain soupçonne en fait certains capitaines d'être Espagnols et profite de ses contacts et des tensions entre les Basques des différentes régions mais cela mène à une tentative d'assassinat ; les historiens ne s'entendent pas sur le point de vue de Champlain sur les Basques[13]. En 1627, le roi Louis XIII de France décrète l'ouverture de la chasse et de la pêche à tous ses sujets[13].

Les Basques partent chasser au Svalbard en 1612, attirés par la plus grande quantité de baleines et la distance plus courte[12]. Ils connaissent toutefois un affrontement violent avec les Anglais en 1613[8]. Ils tentent tout de même de chasser dans la mer du Nord au cours des années suivantes sans grands succès, ce qui porterait tout de même à croire que la chasse au Labrador n'est plus assez bonne[8].

Un certain Juanchou, de Miscou, organise le rapatriement des Français après l'attaque de Québec par les frères Kirk en 1628[6]. Raymond de Laralde pille quant à lui Ferryland, l'établissement des Anglais à Terre-Neuve[12]. Lorsque la France reprend le contrôle de la Nouvelle-France en 1632, De Laralde se rend directement à Québec pour forcer Louis Kirk à rendre l'établissement[12].

Apogée de la pêche à la morue (1630-1713)

C'est la période la moins bien connue des historiens et des archéologues, notamment à cause de la guerre de Trente Ans[14]. À la suite de l'interdiction du commerce de fourrure, les marchands de Saint-Jean-de-Luz ne montrent que peu d'intérêt pour la chasse à la baleine[14]. Les Basques restés dans le golfe du Saint-Laurent s'intéressent ensuite presque exclusivement à la pêche, et entretiennent de relations cordiales avec les Français[12], alors que la Nouvelle-France connaît son expansion maximale[14]. Vers 1632, les Basques trouvent plus sécuritaire de chasser la baleine dans des endroits plus éloignés du golfe, dont Ekuanitshit et Les Escoumins sur la Côte-Nord[8].

Les pêcheurs de morue se divisent en deux groupes, ceux du Labourd opérant sur la rive Sud du golfe, entre Gaspé et le cap Breton[15]. On ne dispose toutefois pas de preuves écrites de leur présence au cap Breton, à l'île du Prince-Édouard et dans la baie des Chaleurs mais on sait que le détroit de Canso est un repère géographique important[15]. On note toutefois leur présence aux îles de la Madeleine en 1663 et à Percé à deux reprises[15]. Ils partagent certaines installations avec des pêcheurs français provenant surtout de Saint-Malo, notamment à Paspébiac et à l'île Bonaventure, ainsi que dans la Péninsule acadienne à Caraquet et Shippagan[8] - [14].

Le deuxième groupe, en provenance du Guipuscoa et de la Biscaye, s'établit sur la rive Ouest de Terre-Neuve et dans la Basse-Côte-Nord[8] - [14]. Leur présence est mieux connue, grâce au travail des géographes de l'époque pour le compte du gouvernement français[14] ainsi que des documents des consultations de l'Amirauté espagnole en 1697[16]. Plaisance devient la capitale de la Terre-Neuve française en 1662 et continue d’accueillir des pêcheurs de ces trois provinces basques[14].

Déclin (1713-1760)

Ces chasseurs et pêcheurs continuent leurs activités en sécurité jusque vers la fin du XVIIIe siècle, mais l'industrie n'est déjà plus considérée comme importante du côté espagnol[8]. Les Basques français continuent toutefois d'effectuer des voyages de chasse au sud du Labrador au cours du XVIIIe siècle, souvent à partir de la forteresse de Louisbourg[17]. Des seigneuries sont même accordées au sud du Labrador à des marchands québécois[17].

À partir de 1689 les guerres intercoloniales entre la France et l'Angleterre rendent difficiles les activités des Basques. Le traité d'Utrecht (1713) qui attribue Terre-Neuve au Royaume-Uni ruine la pêche à la morue et provoque la décadence de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure.

Le traité de Paris (1763) qui abandonne la Nouvelle-France au Royaume-Uni (sauf Saint-Pierre-et-Miquelon) prive définitivement les ports basques de leur influence en Amérique du Nord.

Politique

Le Pays Basque est divisé entre la France et l'Espagne. Pourtant, les traités de Bonne Correspondance reconnaissent formellement les relations commerciales entre les différentes provinces basques, et permettent notamment d'éviter les tensions en cas de guerre. Ils sont approuvés au niveau provincial avant d'être reconnus par Madrid et Paris[15]. La tolérance des Français envers la présence de Basques espagnols dans le golfe du Saint-Laurent démontrent la reconnaissance de leurs droits acquis[15].

Organisation, financement et commerce

C'est principalement la baleine boréale qui est chassée[5]. De grands chaudrons de cuivre permettent de bouillir jour et nuit de la graisse, en tout plus de mille barils de graisse pour chaque voyage[7]. De six à neuf mille barils sont préparés chaque année à Red Bay, auxquels s'ajoutent les huit à neuf mille barils provenant d'autres stations baleinières comme Saint-Modeste et Chateau Bay[7]. La sain ou graissa de baleina est vendue comme lumera, autrement dit elle sert à l'éclairage, ou bien elle est mélangée à du goudron avec lequel on enduit de la filasse pour le calfatage les bateaux[8]. Elle est aussi utilisée dans certaines industries textiles[8]. Des cargos remplis d'huile sont envoyés à Bristol, à Londres ou vers les Flandres[8].

La chasse et la pêche, de même que les victuailles apportées d'Europe fournissent une alimentation variée et abondante aux Basques[18]. La chasse à la baleine est très rentable et devient rapidement un succès[8]. Les expéditions les plus importantes nécessitent un grand capital et seuls certains banquiers peuvent se permettre d'investir dans cette entreprise[18]. Un secteur d'assurances bien organisé, ainsi que l'industrie sidérurgique et de construction navale en expansion rendent ces expéditions possibles[18]. Le gouvernement espagnol finance la construction et la réparation de bateaux, tout en favorisant le commerce vers l'Angleterre[5]. Le Pays basque est en effet déjà bien implanté comme lieu d'échange de la laine castillane vers les Flandres ou des produits locaux comme le fer vers le Sud[18] et, avec l'ouverture des empires coloniaux espagnols et portugais, les navires basques ne font en général que de deux à trois voyages vers le Labrador, avant d'être envoyés vers les Antilles[8]. Le principal port d'embarquement des baleiniers, qu'ils soient espagnols ou français, est Pasaia, en Espagne, bien que Bordeaux soit aussi utilisé[17]. La plupart des cours d'eau sont évités à cause des bancs de sable à leur embouchure mais se sont sur ces derniers que les chantiers navals sont installés[17]. Le chanvre, les cordes et les voiles proviennent surtout de Bretagne et de Flandres mais le fer et le chêne sont exploités en grande quantité au Pays basque[17].

Influences culturelles

De nombreux échanges culturels ont eu lieu au bord de la baie des Chaleurs entre les Basques et les Micmacs[6].

Pidgin basco-algonquin

Le basco-algonquin était un pidgin parlé par des baleiniers basques et les peuples de langues algonquiennes tels que les Micmacs[19], les Montagnais et les Inuits du Labrador dans la région du détroit de Belle-Isle et le Nord du golfe du Saint-Laurent vers l'océan Atlantique.

Des éléments du basque sont préservés dans la langue micmaque[6].

Religion et symboles

Lorsque Jacques Cartier rencontre les Micmacs lors de son premier voyage en 1534, ceux-ci portent une croix à leur cou, signifiant un contact plus ancien avec le christianisme[19]. De plus, les Micmacs décorent leurs canots et leurs paniers avec un symbole qui se trouve à être le lauburu, ou croix basque. Ce dernier est un symbole important du peuple basque, qui considèrent l'avoir inventé[20].

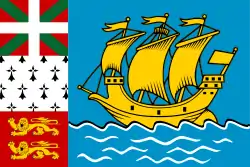

Le drapeau non officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que ses armoiries, incorporent le drapeau basque[21].

Les coureurs des bois ont une croix basque sur l'avant du canoë.

Les coureurs des bois ont une croix basque sur l'avant du canoë. Drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon (le drapeau basque est celui en haut à gauche).

Drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon (le drapeau basque est celui en haut à gauche). Armoiries de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Armoiries de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Patrimoine naval

De petits chantiers navals produisant des bateaux en bois existent toujours au Pays basque[17]. Dans diverses localités, des linteaux de portes comptent toujours des gravures de galions utilisés pour la chasse au Labrador[17]. Selma Huxley Barkham note l'esprit de continuité, en ce que les outils trouvés dans les fouilles archéologiques au Labrador sont identiques à ceux utilisés de nos jours, et que plusieurs problèmes mentionnés dans les textes anciens sont semblables à ceux connus par les pêcheurs labradoriens de nos jours[17].

Toponymie

De nombreux toponymes au Canada, dont une centaine au Québec[22], proviennent de la langue basque ou rappellent leur présence. Souvent, l'âge du toponyme n'est pas connue[10]. On dénombre des lieux comme Barachois, l'île aux Basques, Port-aux-Basques[22]. De nombreux autres lieux portent des noms comme Originac, Original ou Orignaux, provenant du mot basque oregnac, désignant l'orignal (connu comme l'élan en Europe)[22]. De plus, selon Koldo Mitxelena, le nom de Gaspé serait une déformation du basque gerizpe ou kerizpe, qui signifie « abri »[22]. Une municipalité régionale de comté du Québec est par ailleurs dénommée Les Basques, empruntant son nom à l'île aux Basques[23].

À Terre-Neuve-et-Labrador de nombreux toponymes côtiers ont une origine basque comme Portuchoa (Port-aux-Choix), Oportuportu (Port-au-Port), Aingura Charra (Ingornachoix Bay), Cadarrai (Codroy), Placencia (Placentia), d'autres sont une traduction du basque comme Sen Iango Irla (Île Saint-Jean[24]), Sen Iango Portua (Saint John Harbour), Baya ederra (Bonne Baie), Barbot Chillo (Barbace Cove) et plusieurs ont tout simplement changé de nom comme Granbaya (Détroit de Belle Isle), Tres Irlac (Bays of Islands), Sascot Portu (Port-aux-Basques), Oporporteco Barrachoa (Serpentine River)[25].

En Nouvelle-Écosse, des localités comme Arichat, Baie Aspy, Baleine Harbour, Petit-de-Grat, Gabarus, Ingonish, Scatarie, Spanish Bay rappellent la présence basque[10].

Archéologie

Les archéologues et les historiens s'intéressent à la présence basque en Amérique à partir des années 1970, Brad Lowen et Vincent Delmas affirmant même que nous possédons désormais une vaste compréhension d'époques, lieux ou outils spécifiques mais qu'il manque une véritable compréhension de l'ensemble de leur présence[26]. Bien que les ruines des stations baleinières soient souvent connues depuis longtemps, elles ont souvent été confondues avec celles d'autres cultures, notamment les Vikings[18]. La volumineuse documentation parfois très détaillée de l'inventaire des bateaux, ou de procès, permet toutefois d'identifier de nombreux objets comme étant basque[18]. L'attention est toutefois surtout portée sur les sites de chasse à la baleine, alors que les postes de pêche étaient pourtant plus nombreux, une situation expliquée aisément par les ruines et ossements plus visibles dans les stations baleinières[6]. Vers 1982, l'épave du galion San Juan est découverte à Red Bay par des archéologues de Parcs Canada, en se basant sur des documents retrouvés à Valladolid et Ognate par Salma Huxley Barkham. C'était alors la plus ancienne épave découverte au Canada[7]. Près de l'épave furent aussi découverts un grand nombre d'os de baleines, vraisemblablement transportés à cet endroit pour ne pas polluer le site de transformation de la graisse[7]. De nombreuses tuiles courbées rouges ont aussi été découvertes sur tous les sites ; celles-ci étaient utilisées pour construire les toits protégeant les fours à graisse, ou encore les abris[7].

Pour la période d'avant 1580, seuls des stations baleinières du détroit de Belle-Isle ont été fouillées, et aucun poste de pêche à la morue[10]. Au sud de Terre-Neuve, seul le site de Plaisance a été fouillé, et seulement pour la période de la fin du XVIIe siècle[10]. Brad Loewen et Vincent Delmas souhaitent la localisation et l'exploration de sites comme celui de Caraquet afin de mieux comprendre les échanges entre Basques et Amérindiens, ainsi que de sites de pêche à la morue au sud de Terre-Neuve[27].

Commémoration

La station baleinière de Red Bay devient un lieu historique national le et un site du patrimoine mondial de l'Unesco en 2013.

Notes et références

Notes

Références

- Kurlansky 2001, p. 43-64

- Barkham 1984, p. 515

- Les villes pillées sont Bayonne Dax, Saint-Sever, Aire-sur-l'Adour, Tarbes, Lescar, Oloron. Jean-Louis Davant (préf. Lorea Uribe Etxebarria), Histoire du peuple basque, Bayonne; Donostia, Elkar argitaletxea, coll. « Collection Histoire », , 11e éd. (1re éd. 1970), 352 p. (ISBN 9788497835480 et 8497835484, OCLC 49422842), p. 71

- Loewen et Delmas 2012, p. 359

- Loewen et Delmas 2012, p. 361

- Loewen et Delmas 2012, p. 371-372

- Barkham 1984, p. 516

- Barkham 1984, p. 518

- Loewen et Delmas 2012, p. 362

- Loewen et Delmas 2012, p. 363

- Loewen et Delmas 2012, p. 364

- Loewen et Delmas 2012, p. 374

- Loewen et Delmas 2012, p. 373

- Loewen et Delmas 2012, p. 378

- Loewen et Delmas 2012, p. 379

- Loewen et Delmas 2012, p. 380

- Barkham 1984, p. 519

- Barkham 1984, p. 517

- « Les Micmacs au XVIIe siècle. Les premiers contacts », sur Encyclobec (consulté le )

- (en) René Bélanger, Canada's First Nations : A History of Founding Peoples from Earliest Times, University of Oklahoma Press, , 590 p. (ISBN 978-0-8061-2439-1, lire en ligne), p. 437

- (en) « Saint-Pierre and Miquelon (Overseas collectivity, France) », sur Flags of the World, (consulté le ).

- « Jalons historiques », sur Commission de toponymie du Québec (consulté le )

- « Commission de toponymie du Québec »

- Carte de Saint John Island

- (en) Selma Huxley Barkham, The Basque Coast of Newfoundland, S.l., Great northern Peninsula Development Corporation, , 25 p. (ISBN 0-929108-00-0 et 9780929108001), p. 25

- Loewen et Delmas 2012, p. 351-352

- Loewen et Delmas 2012, p. 388-392

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Peter Bakker, « Amerindian Tribal Names in North American of Possible Basque Origin », Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", no 44, , p. 105-116 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Peter Bakker, « Two Basque Loanwords in Micmac », International Journal of American Linguistics, vol. 55, no 2, , p. 258-261 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Peter Bakker, « The Mysterious Link Between Basque and Micmac Art », European Review of Native American Studies, vol. 5, no 1, , p. 21-24

- (en) Peter Bakker, « The Language of the Coast Tribes is Half Basque : A Basque-American Indian Pidgin in Use between Europeans and Native Americans in North America, ca. 1540-ca. 1640 », Anthropological Linguistics, vol. 31, nos 3/4, , p. 117-147 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Selma Huxley Barkham, The Basque Coast of Newfoundland, Great northern Peninsula Development Corporation, , 25 p. (ISBN 0929108000 et 9780929108001, OCLC 19848374)

- (en) Selma Huxley Barkham, « The Basque Whaling Establishments in Labrador 1536-1632 — A Summary », Arctic, vol. 37, no 4, , p. 515-519 (lire en ligne, consulté le )

- René Bélanger, Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, Montréal, Les Presses de l’Université du Québec, , 162 p.

- (en) Mark Kurlansky, The Basque History Of The World : The Story of a Nation, Toronto, Vintage Canada, (1re éd. 1991), 387 p. (ISBN 0140298517, 0802713491 et 9780802713490, OCLC 41076438), p. 43 à 64

- Denis Laborde et Laurier Turgeon, « Le parc de l'Aventure basque en Amérique », Ethnologie française, vol. 29, no 3, , p. 397-408 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Brad Loewen et Vincent Delmas, « The Basques in the Gulf of St. Lawrence and Adjacent Shores », Canadian Journal of Archaeology/Journal Canadien d’Archéologie, no 36, , p. 351-404 (lire en ligne, consulté le )

- Brad Loewen et Miren Egaña Goya, « Le routier de Piarres Detcheverry, 1677. Un aperçu de la présence basque dans la baie des Chaleurs au XVIIe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 68, nos 1-2, , p. 125–151 (ISSN 0035-2357 et 1492-1383, DOI 10.7202/1032022ar, lire en ligne, consulté le )