Butte de Montmélian

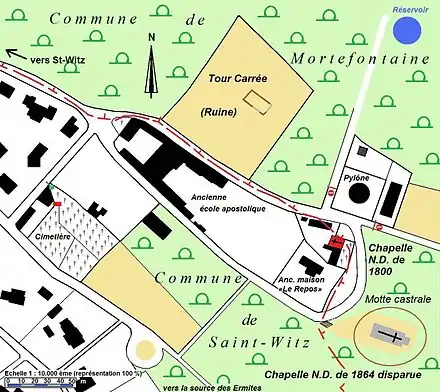

La butte de Montmélian est l'une des principales buttes-témoins du département de l'Oise et du nord de l'Île-de-France. Culminant à 203 m d'altitude, elle se situe pour l'essentiel dans l'Oise, plus précisément dans une enclave de la commune de Mortefontaine. Cependant son flanc ouest, seul couvert d'habitations, fait partie de la commune de Saint-Witz, située dans le Val-d'Oise, et c'est pour cela que le site est plus couramment associé à ce département. Mais à l'exception de l'ancienne école apostolique et de la chapelle de pèlerinage Notre-Dame de Montmélian, ces habitations sont récentes. Elle constitue traditionnellement la limite entre le Pays de France et le Valois.

| village de Montmélian en Senlisis Butte de Montmélian | ||

%252C_tour_carr%C3%A9e_de_Montm%C3%A9lian.jpg.webp) Ruines de la « Tour Carrée », manoir de Richard de Vernon de 1205 | ||

| Administration | ||

|---|---|---|

| Région | Hauts-de-France | |

| Département | Oise | |

| Commune | Mortefontaine | |

| Étapes d’urbanisation | Xe siècle - XIXe siècle | |

| Géographie | ||

| Coordonnées | 49° 05′ 34″ nord, 2° 34′ 41″ est | |

| Altitude | 203 m |

|

| Localisation | ||

| Géolocalisation sur la carte : Oise

| ||

L'ancien bourg de Montmélian, avec un château royal de 1060, un manoir de 1205 et une église de pèlerinage du XIIIe siècle, était, lui, situé sur l'actuelle enclave de Mortefontaine. Ne subsistent que des ruines du manoir, en mauvais état, connu localement sous le vocable de Tour carrée de Montmélian. L'histoire du lieu n'est que partiellement connue, car les archives, abritées à Mortefontaine[note 1], ont brûlé le 17 novembre 1793[note 2], quand le domaine fut incendié par des révolutionnaires[a 1].

Topographie et géologie

La butte de Montmélian fait partie d'un ensemble de buttes-témoins dominant de vastes plateaux de lœss situés au nord-est de Paris au cœur du Bassin parisien. Elle constitue ainsi la continuité des monts de la Goële, qui comprennent les buttes de Dammartin et de Montgé. Elles forment un alignement suivant toutes les trois une direction dite « armoricaine » orientée nord-ouest - sud-est, liée au cycle hercynien. La résistance de la butte face à l'érosion est liée à la présence en partie supérieure de meulière de Montmorency (ou Stampien supérieur) sur une épaisseur allant de 2 à 5 mètres et formée de gros blocs de roche siliceuse[1], gisant dans une argile grise et fauve, brisée en fragments qui couvrent la butte. Outre les argiles, on note la présence d'autres marnes calcaires compactes, fines et blanches; appelées « alizard tendre », ils servent à la fabrication de porcelaine. On y trouve également des rognons de fer hydraté, du grès ferrugineux et des silex blonds[2].

Le système argileux repose sur une couche de gypse alternant avec des sables de Fontainebleau (Stampien) beaucoup plus importante, sur une épaisseur atteignant 30 m[1]. Le gypse se présente en vingt-trois bancs parallèles et presque toujours horizontaux, qui forment des masses épaisses de treize à quatorze mètres. Ces bancs contiennent des gypses différemment colorés, mais surtout jaunâtres, lourds, grossiers et essentiellement séléniteux à veines horizontales[b 1]. Sur les flancs de la colline, on trouve des couches d'argile verte dite de Romainville, appelée aussi Sannoisien, caractéristique du Stampien inférieur[1]. Cette argile a longtemps été exploitée dans des tuileries, notamment à Saint-Witz, jusqu'en 1934. Quant au gypse, la dernière carrière des environs de la butte de Montmélian (celle des familles Pierre et Messan, la plus importante de la région, entre Survilliers et Plailly) a cessé de fonctionner en 1930, et les autres carrières au début de la Première Guerre mondiale[b 2] - [b 3].

Toponymie

Attestations anciennes

Mons Medius au IIe siècle, Mons Melianus en 1205, Mons Mellianus en 1242, Montmiliant en 1363, Mons Melii au XVIe siècle, Monsmediolanus et Mons Medius au XVIIe siècle. Plus tard, six autres formes sont mentionnées vers la même époque, utilisées indifféremment : Mont-Meillant, Mont-Meillan, Mont-Médian, Montméliand, Montméliant et Montmélian[a 2].

Étymologie

Il s'agit d'une formation toponymique gallo-romane ou médiévale en Mont-, suivi d'un second élément obscur. Les formes anciennes hésitent entre un « mont du milieu » et un « mont de Mélianus », nom de personne roman qu'Ernest Nègre identifie dans les autres Montmelian (Savoie, Mons Mellianus en 1233), Montmeillant (Ardennes) et Montmélien[3].

La butte séparait les deux peuples gaulois des Silvanectes, au nord, et des Parisii, au sud. On peut aussi l'interpréter comme désignant la montagne qui s'élève au-dessus et au milieu des plaines qui l'entourent.

Histoire

Les origines du VIe siècle av. J.-C.

La colline fut de temps immémorial un centre de vie spirituelle. Point culminant d'un territoire délimité par les autres buttes-témoin des environs, qui sont la Forêt de Carnelle (près du carrefour de Carnelle, dans la commune de Saint-Martin-du-Tertre, 210 m), le Mont-Pagnotte dans la Forêt d'Halatte (220 m) et le Signal de Montgé, à Montgé-en-Goële (203 m), la butte de Montmélian est visible de très loin. Bien que son altitude soit modeste, elle constitue un point de repère important dans un pays essentiellement caractérisé par des plaines et des reliefs seulement légèrement ondulés. Son choix comme lieu de culte ne fut donc pas fortuit.

Depuis environ 600 av. J.-C., les Gaulois auraient pratiqué à Montmélian le culte de Teutatès ou Totatus, dieu protecteur d’une communauté et de son territoire, avec une connotation guerrière. Dans la perception de l'époque, il présidait aux batailles, mais aussi au commerce et à l'argent, ainsi qu'à l'intelligence ; on lui attribuait le pouvoir d'envoyer les âmes des morts aux enfers[note 3]. Les Gaulois se représentaient Teutatès sous la forme d'un chêne et d'un javelot. Le culte fut pratiqué dans la forêt, au clair de la lune et à la lumière des flambeaux, et dans la première nuit de la nouvelle année, l'y on coupa du gui sur un chêne avec une faucille en or. Comme les participants se déplaçaient de loin, ils profitaient de ces rares occasions de rencontrer un grand nombre de personnes et tenaient un marché[a 3].

Antiquité

Après la conquête des Gaules par les armées de Jules César vers le milieu du Ier siècle av. J.-C., le culte de Teutatès fut remplacé par celui de Mercure, et l'on y érigea un temple pour sa vénération. Au cérémonies participaient la population des environs, appartenant aux peuples gaulois des Silvanectes, autour de Senlis, et des Parisii, dans la plaine de France. Le marché devint le plus important de la région[a 4]. Un castrum et une garnison furent construits à proximité du temple[a 5].

Au IIIe siècle, probablement vers 220[note 4], le pays de France et le Serval (contrée limitrophe au sud du département de l'Oise) auraient été évangélisés par Saint Rieul de Senlis († 260). « Arrivant à Louvres, il apprit qu’une foule était réunie sur la colline de Montmélian pour adorer Mercure et se livrer au commerce. Il s'y rendit. »[a 6]. L'épisode suivant fait l'objet d'une légende, selon laquelle Saint Rieul aurait touché de son bâton de voyageur la statue du dieu, qui s'écroula. Cet exploit aurait persuadé l'assistance de se convertir au christianisme en grand nombre. Ce n'est par la suite que Senlis fut missionné et que Saint Rieul devint son évêque. Le temple de Mercure fut vraisemblablement transformé en temple chrétien. Cette église a été remplacée par une deuxième, à une époque indéterminée mais avant le VIIIe siècle, et cette deuxième église a duré jusqu'au XIIe siècle. L'histoire de Montmélian de la fin de l'Antiquité jusqu'au haut Moyen Âge n'est pas connue, hormis la construction de la deuxième église[a 6].

Moyen Âge central

Pendant l'ère des seigneurs Francs, le sommet de la butte de Montmélian continua d'accueillir des foires ou des marchés, et un seigneur y résida. Les pèlerinages pour l'église de Montmélian existaient déjà.

Un seigneur de Montmélian, dont nous ignorons le nom mais qui était le frère de Fulrad (abbé de Saint-Denis) avait rapporté de Rome une relique de Saint Vit, martyr du IVe siècle mort à Milan. Cette relique était destinée à Fulrad, le pape Paul Ier lui en voulant faire cadeau[a 7]. Mais Fulrad confia la relique à son frère, le seigneur de Montmélian, dans le but de l'exposer et faire vénérer dans une église. Pour la construction de cette église, un lieu à mi-hauteur de la pente sud-ouest de la butte fut choisi, et c'est là que la première église Saint Vit fut fondée en 757, sous le roi franc Pépin le Bref. Cette église, sur l'actuel territoire de Saint-Witz, n'était éloigné de l'église de Montmélian fondée par Saint Rieul que de 150 m environ.

Les moines de l'abbaye de Saint-Denis convoitèrent les reliques et demandèrent au seigneur de les leur remettre, sollicitation à laquelle il répondit favorablement. Cependant, il ne leur offrit pas seulement les reliques, mais également l'ensemble des terres dépendant de la nouvelle église, de la pente sud-ouest de la butte de Montmélian jusqu'à Marly-la-Ville. Ce fut l'origine de la commune actuelle de Saint Witz, et c'est à partir de ce moment que Montmélian et Saint-Witz coexistent. Par ailleurs, l'appartenance de Saint-Witz à l'abbaye de Saint-Denis est la raison pour laquelle la paroisse de Saint-Witz a toujours appartenu au diocèse de Paris. - Le don des terres avait été motivé par la possibilité de garder ainsi les reliques à leur place dans l'église Saint Vit, mais les religieux de Saint-Denis les donnèrent ultérieurement à Louis le Débonnaire, qui les ramena en Saxe, sauf la tête, qui resta dans l'église Saint Vit[a 7].

Montmélian devint une châtellenie et une petite ville fortifiée, comportant des fiefs seigneuriaux sous la suzeraineté du roi. Les seigneurs locaux appartenait à la famille de Montmélian[a 8]; rien n'est connu quant à la nature de leur résidence. Au IXe siècle, il n'y avait pas encore de château mais une tour de guet dont six soldats du capitaine de Senlis assuraient la garde. À la fin du siècle, Hugues Capet fait construire le premier château royal en bois[b 4].

En 1060, le roi Philippe Ier fait construire un nouveau château royal à Montmélian afin de défendre le territoire contre son adversaire Hugues, comte de Dammartin[a 5]. Ce château fut situé sur la pente est de la colline et en véritable forteresse, comportait un donjon et des fossés. Il fut témoin des premiers groupements du royaume de France. Les foyers, groupés en paroisse Notre-Dame devenaient plus nombreux grâce aux constructions royales et Montmélian confirma son caractère de bourg[a 8].

Outre les fiefs seigneuriaux, les Bouteiller avaient un fief très proche de la ville, si bien que des conflits surgissaient épisodiquement entre eux et le seigneur local[a 8]. Leur implantation date de la première moitié du XIIe siècle et fut certainement imputable au roi, dont ils étaient des dignitaires. Le premier Bouteiller installé à Montmélian fut Guy. On sait qu'en 1155 son fils, dénommé également Guy, touchait de la part du roi Louis VII le Jeune une rente de trente livres sur les revenus royaux de Montmélian. Guy le Bouteiller avait sa maison et son four à Montmélian qu'il détenait du roi pour usage perpétuel. Qualifiée parfois de château, cette maison était probablement un manoir fortifié[b 5] contiguë aux ruines de la Tour Carré, mais l'emplacement exact n'est pas connu.

Une charte de 1156 nous apprend que Louis VII payait les religieux de l'abbaye de Saint-Rémy de Senlis pour qu'ils préparent le château royal quand un séjour du roi ou de la reine fut annoncé[a 9]. Ceci nous montre que le château ne fut point abandonné par les rois de France.

En 1189, Philippe-Auguste fortifie de nouveau le château royal de 1060 avant de partir pour la Troisième croisade en 1192 aux côtés de Richard Cœur de Lion, désireux de défendre son territoire contre l'actuel comte de Dammartin qui reste un allié des Anglais[b 6].

Bas Moyen Âge

En 1196, le roi Philippe-Auguste, né à Gonesse (à 15 km à vol d'oiseau de Montmélian), aliène la châtellenie en faveur de son homme lige Richard de Vernon, qui devient donc le nouveau seigneur de Montmélian et s'y installe. En revanche, il doit céder sa seigneurie de Vernon[4]. La décision du roi de destituer la famille de Montmélian entre dans le contexte de la convention de paix entre la France et Richard Cœur de Lion[a 10]. En effet, Philippe-Auguste s'était engagé dans le traité de paix de Gisors signé en 1196 à céder à Richard Cœur de Lion des terres en Normandie, et le choix se porta sur celles de Richard de Vernon. Ce dernier et son fils Richard sont donc dédommagés par la châtellenie de Montmélian qu'ils vont détenir en fief avec cinq soldats payés par le roi, et par huit cents livres parisis de rentes issues des terres situées à Montmélian même ainsi qu'à Plailly, Gouvieux, Auvers-sur-Oise, Roberval, Louvres et Pontoise[b 6].

À l'issue d'un conflit avec Guy III le Bouteiller portant sur des terres, des bois et une plâtrière, Richard de Vernon fait construire en 1205[b 7] la « Villa Manoir », château dont subsiste la Tour Carrée de Montmélian[a 10]. Les Vernon jouissent alors des droits de haute, moyenne et basse justice et le pouvoir des Bouteiller diminue[b 6].

Guillaume de Vernon, fils de Jean de Vernon et petit-fils de Richard II de Vernon, signe une charte en 1214[b 8] et l'on peut donc supposer que Richard Ier n'était plus en vie et que Richard II avait instauré son fils comme nouveau seigneur. Ce dernier encourage vraisemblablement la construction d'une nouvelle église de pèlerinage Notre-Dame de Montmélian pour remplacer celle datant de l'époque des rois francs, âgée déjà de plus de 400 ans. La construction de cette troisième église de Montmélian, toujours au même endroit, immédiatement à l'est du nouveau manoir, est attribuée généralement au roi Louis IX. On ne peut pas reconstituer l'aspect de cette église détruite pendant la Révolution, dont aucune représentation figurative n'a survécu. Elle a dû être assez imposante à en juger par les chapiteaux, tronçons de colonnes et divers objets retrouvés dans les ruines par la suite. Guillaume de Vernon se fait bienfaiteur de plusieurs abbayes de la région. En juin 1265, il accorde des biens aux Trinitaires de Pontarmé et les aide à construire leur église en juin 1268[note 5]. En décembre 1265, il accorde le droit d'exploiter des plâtrières à Montmélian aux moines de l'abbaye de Chaalis et les autorise à faire transporter le plâtre vers l'abbaye et ses fermes et dépendances[a 11]. Les carrières de gypse sont attestées depuis 1205, quand un acte de transaction entre les Bouteiller et Richard de Vernon atteste que les plâtrières restent à ce dernier[b 9].

Il est avéré que Louis IX venait se recueillir à Montmélian et séjournait pendant ce temps au château royal. Quand le roi partit pour la septième croisade, sa mère, dite la Reine blanche (veuve), vint également à Montmélian. Quand les jeunes princes, ses petits-enfants, tombèrent malades, elle les envoya à Montmélian pour y respirer l'air pur. Sous l'influence de ces faits, le culte de Saint-Louis (surnom de Louis IX) s'associa à celui de Notre-Dame dans l'église de Montmélian[a 12].

La cinquième génération des Vernon reste sans descendance mâle[b 6]. Vers le milieu du XIIIe siècle, Marie de Vernon épouse le chevalier Guillaume Calleto (ou Caletot) et apporte Montmélian en dot. En 1283 ou 1284, Guillaume souhaite vendre la châtellenie de Montmélian. L'abbaye de Saint-Denis qui possédait déjà la paroisse voisine de Saint-Witz, se porte acquéreur de la châtellenie de Montmélian[5]. La justice sera désormais rendue à Plailly[6]. Montmélian conservait cependant sa mairie. Elle est mentionnée en 1393 dans deux aveux : le premier de Regnaul Pion, mentionnant un hôtel d'Argenteuil ou maison; le second de Raoul Citon, portant sur le fief de la mairie, se composant d'un hôtel avec jardin de dix arpents et de 16 deniers de cens. Le maire de Montmélian est mentionné en 1402 dans une sentence de renvoi du prévôt de Gonesse. En 1404, le maire est remplacé par un bailli du prieuré d'Argenteuil[7]. Rien n'est connu sur l'emplacement de cette mairie.

L'abbaye d'Hérivaux, sur l'actuelle commune de Luzarches, avait alors droit aux dîmes de Montmélian, mais laissa la majeure partie à l'église Notre-Dame. Ce fut une époque prospère pour Montmélian. En même temps, les moines d'Hérivaux firent construire une nouvelle église Saint-Vit à l'emplacement de l'ancienne et bâtirent des églises à Plailly et Survilliers, entre autres[a 13]. L'abbaye de Saint-Denis possédait elle aussi des plâtrières à Montmélian, contrôlées et administrées par son bailli sur place et par un prévôt-moine. Les habitants furent autorisés de prélever du plâtre pour leurs propres besoins avec l'autorisation du prévôt[b 10].

De la butte de Montmélian, près de la Tour Carrée, sept souterrains[8] de petit gabarit prennent leur origine, dont un long de 2 600 m au moins pour aboutir à la cave Tiennot à Survilliers[9], où il fut interconnecté avec d'autres souterrains, dont un vers la léproserie de Saint-Ladre (Saint-Lazare), située sur le territoire de Saint-Witz mais bien plus proche de Survilliers, à 1 200 m. Ces souterrains furent encore en partie praticables il y a quelques décennies ; des habitants âgés s'y sont aventurés pendant leur jeunesse. Étant donné que la cave Tiennot est au moins aussi ancienne que la Tour Carrée, l'on peut supposer que les souterrains datent du XIIIe siècle, ou bien des guerres de religion du XVIe siècle.

Quarante-six ans après la fin de l'ère de la famille de Vernon comme seigneurs de Montmélian, en 1330, l'abbaye de Saint-Denis vend l'ancien manoir[note 6] à Guillaume IV le Bouteiller, arrière-petit-fils de Guy III le Bouteiller qui s'était opposé autour de 1200 à Richard de Vernon père et fils[b 11]. Mauvais administrateur, en 1346 Guillaume IV le Bouteiller se retrouve désargenté et il est contraint de vendre ses fiefs et possessions à Montmélian, sauf la tour, à son beau-père Robert de Clermont, maréchal de Normandie[5].

En 1358, la Jacquerie, violente révolte paysanne dans l'un des épicentres fut Vémars, provoque l'endommagement de la Tour Carrée et du château royal[b 12]. En 1364, le roi Charles V dit le Sage confirme la charte déjà mentionnée, qui avait été éditée en 1156 par Louis VII dit le Jeune. C'est l'année même de son accession au trône, et il montre ainsi son intérêt pour Montmélian, sans doute parce qu'il compte aussi y séjourner occasionnellement à l'instar de ses aïeux[a 9]. En 1369, le château possède toujours une petite garnison pour que le château soit en bonne garde[b 13] - [note 7].

N'ayant pas de descendance, Guillaume IV le Bouteiller vend finalement aussi la Tour Carrée à ses beaux-frères, en 1360. Les propriétaires se succèdent jusqu'en 1386, quand Pierre d'Orgemont l'achète[b 14]. Cette même année, il se porte également acquéreur de Chantilly[5] et des anciens fiefs et propriétés des Bouteiller qui changent donc une deuxième fois de propriétaire depuis 1346. Il ne paraît cependant pas que la famille d'Orgemont ait régulièrement habité à Montmélian[b 15]. Sous l'ère des Orgemont, qui durera près d'un siècle, il n'y a donc de nouveau que deux pouvoirs locaux à Montmélian : l'abbaye de Saint-Denis comme principal propriétaire terrien, seigneur et détenteur de la justice (en succession de la famille de Vernon, qui avait succédé à la famille de Montmélian), et les Orgemont. S'y ajoute, bien entendu, l'influence du roi à travers le château royal de Montmélian.

Finalement, la famille d'Orgemont n'a plus de descendance, et la dernière héritière du domaine de Montmélian sera Marguerite d'Orgemont. Elle s'allie à la famille de Montmorency, présente à Montmélian pour le siècle et demi qui suit[b 15], en épousant Jean II de Montmorency. Leur fils Guillaume de Montmorency (1453-1531) hérite par ailleurs de son oncle Pierre III d'Orgemont, frère de Marguerite, du château de Chantilly en 1484.

Le déclin, depuis la fin du XVIe siècle

Les Montmorency restent présents comme grands propriétaires à Montmélian et conservent le manoir construit pour Richard de Vernon en 1205 jusqu'à ce que ses biens sur place soient confisqués par le roi Louis XIII en 1632, à la suite d'un conflit[b 15].

À la fin du XVIe siècle, les guerres de religion affectent aussi la colline de Montmélian qui en souffre beaucoup. Le château royal est entièrement détruit et rasé[note 8], le manoir des Vernon et la maison des moines de Saint-Denis sont dévastés et pillés, et l'église Notre-Dame de Montmélian est fortement endommagée[a 14]. L'année ces destructions peut être située entre 1578 et 1598[b 16]. Les moines sont très éprouvés par cette période de troubles et se voient obligés de vendre la châtellenie et leur maison (appelé « Hostel » dans la chronique de Saint-Denis)[a 15], dont ils étaient les propriétaires depuis 1283 ou 1284. Le seigneur de Mortefontaine, François Hotman, s'en porte acquéreur le 9 juin 1599 pour le prix de 6 000 écus d'or[b 17], mais l'abbaye de Saint-Denis se réserve toutefois le droit de suzeraineté[a 14]. Comme Hotman habite le château de Mortefontaine qu'il avait acheté en 1570, il ne s'intéresse pas au manoir qu'il laisse aux Montmorency[10]. François Hotman est conseiller du roi et, à partir de 1595, ambassadeur d'Henri IV en Suisse. Un an après l'acquisition de Montmélian, il décède et sa femme reprend la gestion des différentes propriétés[b 17].

L'absence de seigneur à Montmélian cause le lent dépeuplement du bourg, les habitants s'installant en partie à Mortefontaine et surtout à Plailly, où la justice se rendait déjà pendant les siècles précédents. Le bourg de Plailly se développe et remplace celui de Montmélian. En 1621, dans son état des lieux demandé par le Duc de Montmorency, l'arpenteur Gilles Taupinart ne mentionne plus qu'un « ancien marché »; il se situait au nord de la Tour Carrée, espace aujourd'hui couvert par la forêt. Nous savons grâce à cet état des lieux que le manoir n'avait plus de couverture, ni de portes, ni de fenêtres; « il n'en restait que la carcasse »[11]. Le Duc de Montmorency renonce à la restauration qu'il avait envisagée dans un premier temps. La paroisse de Montmélian est supprimée et rattachée à celle de Mortefontaine. De l'église Notre-Dame ne reste qu'une église de pèlerinage[a 14] mais il demeure son presbytère, dont le jardin est situé dans le compte-rendu de Taupinart entre la Tour Carrée et la place de l'église.

Le 26 mai 1654, lorsque Jacques le Coigneux prend la succession de la famille Hotman comme seigneur de Montmélian et Mortefontaine moyennant 10 822 livres de rente[b 18], Montmélian est érigé en marquisat[a 16] par Louis XIV. Cette décision peut être interprétée comme geste de réparation envers la famille le Coigneux: le père de Jacques, François, avait payé sa fidélité au duc Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII et ennemi de Richelieu par une condamnation à mort par contumace, avant d'être rétabli en 1644 (Louis XIII et Richelieu étaient déjà morts et le duc d'Orléans avait été promu lieutenant général du royaume)[b 19].

Mais le Coigneux résidera lui aussi à Mortefontaine et n'entreprend pas grande chose pour reconstruire Montmélian; des travaux sont exécutés en 1654 sans être menés à terme. En revanche, il agrandit ses possessions à Mortefontaine, fait embellir le domaine et aménager le parc du château. En 1680, c'est Messire Jacques Louis le Peletier (père de Claude Le Peletier) qui devient le nouveau seigneur, moyennant le versement de neuf cent mille livres)[b 20], et continue "de transformer Mortefontaine en un somptueux domaine. Seulement quelques rares foyers restent à Montmélian à cette période; le bourg de Montmélian n'est plus»[a 16].

Saint-Witz se dépeuple apparemment à la même époque et pour les mêmes raisons; son destin fut lié à Montmélian dès le début, pendant toute l'existence de ce bourg. Vers la fin du XVIIe siècle, le village de Saint-Witz se résumait à trois maisons habitées (celles d'un berger, d'un manouvrier et d'un charretier) et aux deux fermes de Saint-Ladre, l'ancienne léproserie, et de Guépelle. Ces deux fermes se situaient le long de l'actuelle D 317, à l'ouest de Saint-Witz, plus proches de Survilliers que de leur paroisse. Nous le savons par le curé de l'époque, Jean de Vaux, qui a entrepris des démarches auprès de son évêque afin de pouvoir réduire l'église Saint-Vit en chapelle. Au bout de quelques péripéties, il obtint gain de cause et la nef de l'église fut démolie. Ne restait qu'un bas-côté et une petite tour, avec le presbytère à côté[note 9] - [a 17].

En 1667, l'ancien manoir des Vernon est transmis à Philippe Gallet, puis à Charles Leclerc. Le dernier propriétaire connu avant la Révolution fut Étienne Pouchart[b 15]. Bien entendu, le manoir ne subsiste que comme ruine, l'intérêt des propriétaires successifs se portant plutôt sur l'exploitation des bois et probablement aussi des réserves naturelles de la butte.

La butte de Montmélian ; au fond de gauche à droite : la Tour carrée en ruines, l'école apostolique, la tour de la chapelle Notre-Dame de Bonsecours de 1864, l'ancienne église Saint-Vit (de Saint-Witz) du XIIIe siècle. Début du XXe siècle.

La butte de Montmélian ; au fond de gauche à droite : la Tour carrée en ruines, l'école apostolique, la tour de la chapelle Notre-Dame de Bonsecours de 1864, l'ancienne église Saint-Vit (de Saint-Witz) du XIIIe siècle. Début du XXe siècle. Vue rapprochée du même panorama que sur la vue précédente. À l'endroit où se trouvait le photographe, s'étalent depuis 1974 les pavillons de Saint-Witz.

Vue rapprochée du même panorama que sur la vue précédente. À l'endroit où se trouvait le photographe, s'étalent depuis 1974 les pavillons de Saint-Witz. Les ruines de la Tour Carrée de Montmélian, vestiges du manoir de la famille de Vernon (seigneurs de Montmélian de 1185 à 1283), construit vers 1200. Début du XXe siècle.

Les ruines de la Tour Carrée de Montmélian, vestiges du manoir de la famille de Vernon (seigneurs de Montmélian de 1185 à 1283), construit vers 1200. Début du XXe siècle.%252C_%C3%A9glise_et_ancien_presbyt%C3%A8re.jpg.webp) Église Saint-Vit du XIIIe siècle, réduite ultérieurement et se réduisant ainsi à un bas-côté du bâtiment primitif et démolie en 1971, avec l'ancien presbytère démoli en 1911. Ces bâtiments se trouvaient sur la commune de Saint-Witz, à l'ouest du cimetière.

Église Saint-Vit du XIIIe siècle, réduite ultérieurement et se réduisant ainsi à un bas-côté du bâtiment primitif et démolie en 1971, avec l'ancien presbytère démoli en 1911. Ces bâtiments se trouvaient sur la commune de Saint-Witz, à l'ouest du cimetière.

La seigneurie de Mortefontaine et Montmélian est vendue par Louis Le Peletier de Mortefontaine (1730-1799) au riche banquier Joseph Duruey en 1790[b 21], qui achète également la Tour Carrée de la part d’Étienne Pouchart[b 15]. Trois ans plus tard, un état des lieux est dressé. Du château royal, ne restent que la motte entourée de fossés, « c'est un petit monticule où s'entassent et se cachent quelques vestiges du passé, recouverts de terre, et où les hautes herbes, les ronces et les taillis reprennent leurs droits. Au nord-est, les ruines du pont-levis ». Quant à la Tour Carrée, une habitation avait pu être aménagée en son sein, ainsi que dans une tour ronde qui subsistait encore en 1793 mais qui a disparu depuis[a 18]. Quant à Joseph Duruey, sa proximité avec madame du Barry, dernière maîtresse de Louis XV dont il avait géré la fortune, lui vaudra la condamnation à mort le 17 mars 1794 par Fouquier-Tinville. Il est exécuté le lendemain même et ses biens sont saisis[b 21].

L'année 1790 voit la constitution des communes, au nombre de 40.000 environ, dont le découpage territorial correspond largement aux paroisses de l'ancien régime en milieu rural. Les paroisses voisines Plailly et Mortefontaine se réunissent tout d'abord dans une même commune, qui est scindée en deux seulement quatre ans plus tard. À cette période de la Révolution, l'État rémunérait les prêtres, et chaque commune avait doit à au moins une paroisse avec son prêtre. Ces conditions motivèrent le vicaire de Montmélian de faire des démarches pour que Montmélian soit érigée en commune; il aurait ainsi touché le traitement d'un prêtre, plus important. Mais le district de Senlis s'opposa à ces plans et Montmélian fut ainsi rattaché à la commune de Mortefontaine, confirmant ainsi les liens entre les deux localités qui avaient déjà appartenu à la même seigneurie depuis deux siècles. Ceci fut l'origine de l'enclave de Mortefontaine toujours existante[b 22].

L'église de pèlerinage Notre-Dame n'a pas été endommagée sérieusement pendant la Révolution, mais elle est vendue pierre par pierre et avec tout ce qu'elle contenait, l'année même. Une de ses cloches, datant de 1506, est alors installée au clocher de Mortefontaine. Une statue de la Vierge Marie du XIVe siècle, le retable de l'assomption, des statues en bois très fines de Notre-Dame de Pitié et de Saint-Louis, des reliquaires, des lampes et des tableaux sont achetés au prix fort par Louis Poutrel, un riverain pieux. Cet acte le mettait en danger et il cacha tout dans une grange voisine. À partir de 1794, quelques personnes s'y réunissaient en secret pour prier. En 1800, le culte est de nouveau légalisé, et Louis Poutrel peut transformer la grange en chapelle. Cette grange-chapelle existe toujours (voir Montmélian aujourd'hui). À partir de 1835, le pèlerinage reprend à raison d'une messe le premier samedi du mois[a 18].

Voici la succession des propriétaires du domaine de Mortefontaine et Montmélian depuis 1793 :

- 1798 - Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon Bonaparte, qui achète le domaine.

- 1814 - Madame de Villeneuve, administratrice du domaine, qui en devient propriétaire par une vente fictive. Elle loue le domaine en grande partie au baron prussien Georg-Arthur von Schickler, qui avait voulu s'en porter acquéreur.

- 1829 - Henri de Bourbon, prince de Condé, qui achète le domaine.

- 1837 - Sophie Dawes, baronne de Feuchères, qui reçoit le domaine comme don de la part du prince de Condé dont elle fut la maîtresse.

- 1840 - Sophie Thanaron, sa filleule, qui reçoit le domaine en héritage à la suite du décès de sa mère. Par mariage, elle devient Sophie Corbin († 1901).

- 1892 - Sophie Corbin vend le futur domaine de Vallière, qui représente la plus grande partie du domaine de Mortefontaine et Montmélian, au duc Agénor de Gramont (1851-1925). Mais elle garde le château de Mortefontaine ainsi que les bois sur la butte de Montmélian avec la ruine de la Tour Carrée, soit la totalité de l'exclave de Mortefontaine.

- 1901 - Baron et Baronne de Weyronnat de Saint Marc, comte et comtesse Amelot, les enfants de Sophie Corbin, héritent de ce qui reste du domaine.

- 1921 - Lucien Bouix (de Vémars) achète le domaine de Montmélian, sans le château de Mortefontaine et son parc.

- 1924 - La société "La Gerbe" achète une partie du domaine de Montmélian, des prairies et des bois, pour le compte de l'Œuvre des Vocations de Notre-Dame de Montmélian[a 19].

- Héritiers de Lucien Bouix au moment de la rédaction de ces lignes (2010)[12].

La nouvelle chapelle de pèlerinage N.D. du Bon-Secours

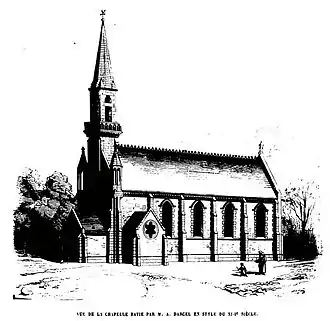

Le pèlerinage gagnant apparemment en popularité, car le curé de Plailly, l'abbé Maillard (qui fut aussi curé par intérim de Mortefontaine) demanda à son évêque l'autorisation pour la construction d'une nouvelle église à Montmélian, en 1852. L'autorisation obtenue, Monsieur Corbin (l'époux de Sophie Thanaron, propriétaire du domaine) charge son ami, l'architecte Darcel, de dresser les plans de cette église. La famille Corbin fait don des terrains nécessaires à sa construction. De leur côté, l'abbé Maillard et le nouveau curé de Mortefontaine, l'abbé Vivet, organisent la collecte des fonds pour l'élévation de la chapelle. Dans un premier temps, on envisage d'installer l'église dans les ruines de la Tour Carrée, mais la consolidation s'avère trop onéreuse. Puis on opte finalement pour la motte du château royal disparu. Les fonds nécessaires à la construction sont collectés par une souscription. Avant le début des travaux, le lieu fait l'objet de fouilles archéologiques. La construction commence en 1856[a 20] et s'achève en 1864; cependant, la structure a pris forme en septembre 1856 à un tel point qu'il est possible de célébrer la première messe dans son intérieur[a 21].

L'architecte décrit la chapelle (on ne parle alors plus d'église) comme étant en style de la première moitié du XIIIe siècle (soit néo-gothique), avec cinq travées de 4,50 m chacune sur 7,50 m de large. Le chevet carré est éclairé par trois hautes fenêtres. Le clocher serait de style breton, s'élevant sur le mur de face, avec les cloches à l'air libre. La travée occidentale est couverte d'une vaste tribune afin de pouvoir proposer davantage de places assises. La construction est faite en pierres de taille avec remplissage en meulière, avec une hauteur de 9,00 m sous corniche. L'aménagement intérieur est très élaboré[a 22] et c'est ainsi que les travaux, malgré un rythme soutenu, ne sont achevés qu'en 1864. Le 24 mai, a lieu la cérémonie de consécration de la chapelle Notre-Dame[a 23]. La grange-chapelle de 1800 n'est plus guère utilisée à partir de 1856. Mais depuis le milieu du XXe siècle, la nouvelle chapelle ne bénéficie plus de l'entretien nécessaire et devient de plus en plus vétuste, de même que l'église Saint-Vit qui avait déjà été fermée pour raisons de sécurité bien avant la Seconde Guerre mondiale[b 23]. La commune de Saint-Witz élabore un contrat de bail avec Mortefontaine en vue de louer la chapelle en remplacement de l'église, l’année même, mais ce contrat ne sera jamais signé. En 1977, Mortefontaine propose de céder la chapelle pour le prix symbolique d'un franc, mais Saint-Witz n'accepte pas, vu l'importance des investissements à réaliser[b 24]. En juillet 1978, le tertre, sur lequel la chapelle de 1864 fut construite l'ancienne motte castrale, est déstabilisé par des très fortes pluies. Par risque de glissement de terrain, la chapelle néo-gothique doit être démolie d'urgence. Ainsi, l'évêque doit une nouvelle fois consacrer l'ancienne chapelle provisoire de M. Poutrel[13].

Le clocher comportait une galerie à l'extérieur, véritable belvédère offrant des vues allant très loin dans la région environnante. Comme plus aucun point de vue accessible au public n'existe à Montmélian, il est peut-être intéressant de reproduire ici la description du panorama que donne l'architecte, Alfred Darcel: « Au nord, la tour de Montépilloy, importante ruine féodale du XIVe siècle, Senlis et le haut clocher de sa cathédrale; puis les forêts d'Ermenonville et de Chantilly, qui l'enceignent encore aujourd'hui, comme au temps où la vieille cité romaine reçut son nom de sa position au milieu des bois. Sur les plans plus rapprochés, la butte des Gens d'armes, les sables du Désert, le parc et le château de Mortefontaine. À l'ouest, la forêt de Chantilly, les grands plis de terrain des vallées de la Thève et de l'Oise. Vers le sud, les hauteurs de la forêt de Carnelle, Écouen, puis la butte Montmartre, Paris, ses monuments et le dôme du Panthéon dans la vapeur. En remontant vers l'est, les buttes Chaumont et les collines qui bordent la Marne: puis Dammartin, bâti sur une éminence comme une ville italienne. Enfin, dans l'enceinte de cet horizon immense, des villages, des bois, des clochers, des hameaux, des plaines et des vallées[14]. »

La chapelle de pèlerinage Notre-Dame de Montmélian, à Saint-Witz (95), issue de la transformation d'une grange à partir de 1800, et toujours existant bien que pensée comme solution provisoire. Début du XXe siècle.

La chapelle de pèlerinage Notre-Dame de Montmélian, à Saint-Witz (95), issue de la transformation d'une grange à partir de 1800, et toujours existant bien que pensée comme solution provisoire. Début du XXe siècle. L'intérieur de la même chapelle; elle contient des objets sacrés de l'église démolie en 1794, et les nombreuses images pieuses et statuettes témoignent de la gratitude des pèlerins.

L'intérieur de la même chapelle; elle contient des objets sacrés de l'église démolie en 1794, et les nombreuses images pieuses et statuettes témoignent de la gratitude des pèlerins. La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montmélian, commune de Mortefontaine (60). Elle fut construite entre 1856 et 1864 dans un style néo-gothique afin de remplacer la chapelle 'provisoire', mais démolie en 1978. Début XXe siècle.

La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montmélian, commune de Mortefontaine (60). Elle fut construite entre 1856 et 1864 dans un style néo-gothique afin de remplacer la chapelle 'provisoire', mais démolie en 1978. Début XXe siècle.%252C_chapelle_Notre-Dame-de-Bon-Secours_de_Montm%C3%A9lian%252C_vue_int%C3%A9rieure.jpg.webp) L'intérieur de la chapelle de pèlerinage néogothique Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montmélian. À l'emplacement des tableaux, des statues de saints ont été accrochées ultérieurement. Vers 1910.

L'intérieur de la chapelle de pèlerinage néogothique Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montmélian. À l'emplacement des tableaux, des statues de saints ont été accrochées ultérieurement. Vers 1910.%252C_ancienne_%C3%A9cole_apostolique%252C_vue_depuis_le_nord-ouest_vers_1905.jpg.webp) La colonie de vacances et future école apostolique de Montmélian, située sur le territoire de Saint-Witz (95), vers 1905. Vue depuis l'ouest; le chemin à gauche mène vers la Tour Carrée et le chemin derrière l'auteur descend sur Saint-Witz.

La colonie de vacances et future école apostolique de Montmélian, située sur le territoire de Saint-Witz (95), vers 1905. Vue depuis l'ouest; le chemin à gauche mène vers la Tour Carrée et le chemin derrière l'auteur descend sur Saint-Witz.

Le pèlerinage avait lieu essentiellement à la « neuvaine » au mois de septembre: pendant neuf jours, les pèlerins affluaient des communes voisines. Chaque commune avait sa journée attitrée, et les participants arrivèrent le plus souvent à pied. Leur nombre atteignit les 500 par jour ouvrable et fut encore plus important les dimanches, avec les célébrations solennelles d'ouverture et de clôture. Il régnait une ambiance joyeuse de fête foraine, avec des marchands et leurs étals venus proposer leurs produits. Arrivés le matin, les pèlerins participaient tout d'abord à la grande messe. À midi, ils pique-niquaient dans la forêt, près des sources. Les cérémonies religieuses reprenait vers 14h30 avec chapelet et procession. Avant de repartir chez eux, les pèlerins prenaient encore un goûter vers 17h00. La popularité du pèlerinage a baissé successivement à partir de 1952, décès du charismatique abbé François Chagny, jusqu'au début des années 1970. Le nombre de jours est réduit à trois, puis à un seul après la démolition de la chapelle. Ne reste en 2010 qu'une demi-journée au mois de mai, fréquentée par quelques dizaines de personnes. La cérémonie a lieu en plein air, à l'emplacement de la chapelle disparue[b 25].

L'école apostolique de Montmélian

À la fin du XIXe siècle, deux frères prêtres catholiques, les abbés Brettes, achètent une villa que la famille Corbin (propriétaire du domaine de Montmélian et Mortefontaine) avait fait construire vers 1865, en face de la nouvelle chapelle Notre-Dame. Les frères y vivent avec leurs parents et accueillent des confrères pour quelques jours de repos. La villa prend alors le nom « Le Repos », et à 200 m à l'ouest, une ferme est ajoutée dans le but d'établir une école d'agriculture à Montmélian. Cependant, l'ensemble villa et ferme sera bientôt racheté par Juliette Morel d'Arleux qui transforme la ferme et y ouvre une colonie de vacances de sa paroisse parisienne Saint-Philippe du Roule. Dès l'été 1920, la colonie accueille aussi des jeunes séminaristes parisiens[b 26].

%252C_entr%C3%A9e_de_l'ancienne_%C3%A9cole_apostolique.jpg.webp)

%252C_ancienne_%C3%A9cole_apostolique%252C_vue_depuis_le_sud-est_2.jpg.webp)

L'abbé François Chagny (1876-1952)[note 10], qui séjourne à Montmélian comme accompagnateur d'un groupe d'enfants, prend immédiatement l'initiative de fonder une « école apostolique » pour enfants de neuf à quatorze ans à la santé fragile, l'« Œuvre Notre-Dame de Montmélian ». Les travaux d'aménagement ont lieu entre 1921 et 1923. Juliette Morel décède en 1924, et sa famille se substitue à elle comme mécène de l'Œuvre, avec la société immobilière « La Gerbe » créée à cet effet. Sur cette base, l'agrandissement des bâtiments est lancé aussitôt par François Chagny, et les bâtiments toujours en place sont construits[b 27]. Cette école accueille une soixantaine d'élèves internes (des garçons uniquement) de la sixième à la quatrième, dans le but de les préparer soit pour entrer dans les missions étrangères[note 11]; soit pour entrer au petit séminaire de Charenton-le-Pont, près de Paris.

L'école apostolique de Montmélian fut remarquable sur plusieurs plans : premièrement, la pédagogie préparait les élèves au partage des responsabilités (les élèves devant assurer le balayage des dortoirs, le nettoyage des sanitaires, le rangement des outils, etc.) et leur enseignait aussi l'autodiscipline : il n'y avait pas de surveillants. Deuxièmement, l'institution devait s'autofinancer en partie, ce qu'elle faisait en ramassant des timbres-poste et des matières recyclables, et en les revendant ensuite. Ces activités occupèrent les élèves pendant une partie de chaque journée. En outre, l'école cultivait elle-même la totalité des légumes et fruits que consommaient les élèves et enseignants, et vendait les excédents au marché. Mais les élèves pouvaient aussi en donner à leurs familles. Chaque enfant disposait de sa propre parcelle de jardin et apprenait le jardinage, travaillant dans le jardin pendant une heure et demie après le déjeuner. Troisièmement, il y avait une offre d'activités de loisirs exceptionnelle pour ces enfants issus souvent de milieux modestes, la scolarité étant gratuite si les parents manquaient de moyens : des courts de tennis, un terrain de foot, des randonnées dans les forêts d'Ermenonville ou de Chantilly, l'apprentissage de l'apiculture, ou bien des jeux avec l'âne « Cadichon », mascotte de l'école. Les enseignants étaient ou laïcs, ou religieux. Le programme fut le même que pour les collèges publics[15].

Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'armée française réquisitionne l'école pour l'utiliser comme hôpital. Ce dernier est évacué le 11 juin 1940 tout comme le village de Saint-Witz à la suite de l'avancée des troupes allemandes sur Paris. Après l'armistice du 22 juin 1940, l'école sert encore successivement de foyer pour réfugiés et orphelins, colonie de vacances et caserne allemande. François Chagny arrive à négocier le départ des soldats allemands de son école au 25 janvier 1941, mais comme il n'y a pas d'élèves, l'Œuvre change de public et se consacre aux vocations tardives, c'est-à-dire aux hommes qui avaient tout d'abord appris un autre métier et souhaitent devenir prêtre. Le recrutement est réalisé par un concours trés selectif car les séminaristes sont destinés, apres le bac, à intrégrer le Grand Séminaire français de Rome. Montmélian est libéré le 30 août 1944. Le petit seminaire fonctionnera sous la houlette de Monseigneur Pierre Tupin jusqu'en 1959. Le petit séminaire se transforme en institution catholique dès 1960 sous la direction du chanoine Jacques Cornette, ancien adjoint du père Chagrin[b 28] - [b 29]. À partir du 4 avril 1970, les bâtiments abritent le Foyer Éducatif de Montmélian, maison d'enfants à caractère social, dirigé par le diacre Guy Duvillard, ancien professeur de dessin et d'Histoire-Géographie du Petit Séminaire, et gérée toujours par la même fondation, qui s'appelle maintenant association N.D. de Montmélian[16]. Le foyer ferme en 1998[b 30]. Récemment, trente-six logements ont été aménagés dans l'ancienne école, dont les bâtiments ont été rénovés avec beaucoup de soin, mettant bien en valeur l'architecture d'origine. Le style est éclectique, rappelant à la fois les bâtiments agricoles de la région de la période autour de 1900 et les pavillons banlieusards d'époque, avec un mariage de meulière, de briques rouges et de colombages à l'alsacienne.

Fouilles archéologiques

Pavages de l'ancien château royal de 1060. Les sujets sont : cavaliers au galop, fleurs de lys, lions, sagittaires, se détachant en blanc sur un fond rouge.

Pavages de l'ancien château royal de 1060. Les sujets sont : cavaliers au galop, fleurs de lys, lions, sagittaires, se détachant en blanc sur un fond rouge. Chapiteau roman en plâtre cuit, élément de la décoration du château royal de Montmélian de 1060.

Chapiteau roman en plâtre cuit, élément de la décoration du château royal de Montmélian de 1060. L'une des deux lampes en terre retrouvées; celle-ci est encore noircie sur les bords par les flammes.

L'une des deux lampes en terre retrouvées; celle-ci est encore noircie sur les bords par les flammes. Pied en étain d'un chandelier ou reliquaire domestique, circulaire, porté sur trois griffes. Il devait s'élever en cône. Inscription : Bien ait, qui m'a fait et qui me vend.

Pied en étain d'un chandelier ou reliquaire domestique, circulaire, porté sur trois griffes. Il devait s'élever en cône. Inscription : Bien ait, qui m'a fait et qui me vend.

Après que la décision de construire la nouvelle chapelle Notre-Dame de Montméliant sur l'ancienne motte castrale et non dans les ruines de la Tour Carré eût été prise, des fouilles ont été menées à cet endroit. Nous ne savons pas qui les dirigeaient, mais puisque c'est l'architecte de la chapelle qui en publia les résultats[17], il est probable que ce fut lui. Ces fouilles n'ont pas dû être systématiques ni exhaustives; par exemple, les fondements des murs n'ont pas été dégagés, et le plan et les dimensions de l'ancien château royal n'ont pas été relevés (sinon il en aurait été question dans la publication d'Alfred Darcel). Quelques objets intéressants ont été découverts:

- des anciens pavages calcinés, de dessins différents, suivant les salles dont ils garnissaient le sol, en terre légèrement incrustée et vernie. Les sujets sont : cavaliers au galop, lions, sagittaires, fleurs de lys, se détachant en blanc sur un fond rouge.

- un autre pavé malheureusement trop mutilé pour qu'il soit possible d'en rétablir le dessin. Ce pavé affecte la forme d'une étoile à six pointes, comme la donnerait le contour de deux carrés superposés suivant la diagonale : le sujet devait être blanc sur rouge, et la bordure était formée de quatre pièces de rapport vernies en vert, et indépendantes du pavé.

- deux chapiteaux romans, dont l'un est en plâtre cuit. Accolé à un mur ou à un pilier, il ne devait remplir qu'un simple office de décoration. Le plâtre est supposé provenir des carrières abondantes se trouvant au pied de la butte de Montmélian.

- des tuiles vernies, noires et jaunes.

- une obole de Philippe le Hardi.

- deux petites lampes de terre, l'une paraissant neuve; l'autre encore noircie sur ses bords par un long usage. On remarquera l'analogie de leur forme avec les lampes suspendues en verre que montrent les miniatures de l’époque, ainsi qu'avec les lampes que tiennent en main les Vierges des sculptures des cathédrales.

- le pied en étain d'un chandelier, ou d'un reliquaire domestique (la partie supérieure a été brisée), circulaire, porté sur trois griffes. Il devait s'élever en cône; mais le cône se présente renfoncé, et la partie centrale seule fait saillie. L'inscription suivante se lit en beaux caractères du XIIIe siècle sur deux bandes concentriques : « Bien ait, qui m'a fait et qui me vend ». Ce souhait du marchand nous ferait croire que cet objet est le support d'un petit reliquaire, plutôt que celui d'un chandelier[18] - [note 12].

Montmélian aujourd'hui

Ruines de la Tour Carrée, ancien manoir de Richard de Vernon de 1205 détruit vers la fin du XVIe siècle.

Ruines de la Tour Carrée, ancien manoir de Richard de Vernon de 1205 détruit vers la fin du XVIe siècle. Station hertzienne, à l'emplacement de l'église N.D. de Montmélian démolie en 1794, à l'est de la Tour Carrée. La tour est un ancien phare pour la navigation aérienne.

Station hertzienne, à l'emplacement de l'église N.D. de Montmélian démolie en 1794, à l'est de la Tour Carrée. La tour est un ancien phare pour la navigation aérienne. Chapelle de pèlerinage N.D. de Montmélian aménagée par Louis Poutrel dans une ancienne grange après la Révolution, de nouveau utilisée depuis 1978.

Chapelle de pèlerinage N.D. de Montmélian aménagée par Louis Poutrel dans une ancienne grange après la Révolution, de nouveau utilisée depuis 1978.%252C_escalier_d'acc%C3%A8s_%C3%A0_la_chapelle_n%C3%A9o-gothique_d%C3%A9molie.jpg.webp) Escalier d'accès à l'ancienne motte castrale de Montmélian, emplacement du château royal et de la chapelle néogothique entre 1856 et 1978.

Escalier d'accès à l'ancienne motte castrale de Montmélian, emplacement du château royal et de la chapelle néogothique entre 1856 et 1978. La source des Ermites ou ce qu'il en reste en 2011 ; autrefois point d'approvisionnement en eau potable, c'est aujourd'hui le rendez-vous des sangliers.

La source des Ermites ou ce qu'il en reste en 2011 ; autrefois point d'approvisionnement en eau potable, c'est aujourd'hui le rendez-vous des sangliers.

Patrimoine

- Tour carrée de Montmélian : située sur le petit plateau au sommet de la butte, à une altitude de plus de 200 m. Cette tour fortifiée rectangulaire édifiée vers 1205 est le seul vestige du manoir des seigneurs de Vernon du XIIIe siècle. Comme André Châtelain le fait remarquer[19], rien n'indique que la construction avait un caractère militaire ou défensif, puisqu'il y avait déjà un château-fort sur place : le château royal. La Tour Carrée est donc à ne pas confondre avec le château royal de 1060, construit pour Philippe Ier de France, contre son adversaire Hugues, comte de Dammartin. Les deux édifices avaient coexisté pendant 273 ans jusqu'à la destruction du château dans la guerre de la Ligue. La famille de Vernon habitait le manoir pendant 78 ans avant de le céder à l'abbaye de Saint-Denis (déjà propriétaire des terres de Saint-Witz), qui l'utilisait comme domicile pour quelques moines[a 15].

Les murs sont plutôt minces avec 120 cm d'épaisseur, et les grandes fenêtres proches du sol. Le bâtiment rectangulaire occupe une superficie de 16,4 m sur 9,5 m, et il en reste sur une hauteur d'environ dix mètres deux côtés et demi. Les murs consistent de moellons de silex, avec des joints en mortier jaune comportant de nombreuses pierres de calage. Le premier étage fut apparemment élevé sur un soubassement bas et sans fenêtres. Au premier étage, sept baies sous arcs plein cintre restent visibles, dont trois sont bouchées. Le second étage comporte encore cinq fenêtres et les traces de deux autres, puis d'une porte. Sur les arcatures de cet étage restent des vestiges de décorations en tiers-point. Chaque étage comportait une cheminée[20].

Délaissé depuis sa destruction pendant les guerres de religion par les seigneurs successifs[a 19], le manoir ou respectivement ses communs et annexes ont dû servir de carrière de pierres. Cependant, vers la fin du XVIIIe siècle, une habitation avait été provisoirement aménagée dans la ruine[a 24]. Un siècle plus tard, il n'en restait plus rien, et la Tour Carrée avait déjà l'apparence d'aujourd'hui. Les vestiges, assez impressionnantes, peuvent être aperçus depuis la rue, mais le terrain reste une propriété privée et des visites ne sont pas possibles. - Chapelle Notre-Dame de Montmélian : située à pied de la tour de la station hertzienne (au sud, de l'autre côté du chemin rural), également sur le plateau au sommet de la colline, mais sur le territoire de Saint-Witz. Elle remplace l'ancienne église de pèlerinage qui avait survécu aux troubles de la Révolution, mais qui a par la suite été vendue pierre par pierre à partir de 1793. Un riverain pieux, Louis Poutrel, a acquis par ses propres moyens les objets les plus précieux de l'intérieur de l'église, et aménagé sa grange comme chapelle provisoire à partir de 1800. Ainsi s'explique le style rustique et paysan de la petite chapelle. Comme les pèlerinages regagnèrent une certaine importance au plus tard sous le 2e empire, une nouvelle chapelle, néogothique fut construite entre 1856 et 1864. La petite chapelle provisoire fut désaffectée et menaçait ruine au début du XXe siècle. L'écrivain Charles Péguy, en cantonnement à Saint-Witz, y passa la nuit du 3 au 4 septembre 1914, l'avant-veille de sa mort sur le front. Finalement, la 'grange-chapelle' fut restaurée par l'Œuvre des vocations de Notre-Dame de Montmélian en 1938[a 25]. Elle subsiste toujours, contrairement à la chapelle néo-gothique qui était destinée à prendre sa relève. La chapelle et le petit cimetière en face sont habituellement fermés à clé et il n'y a pas de visites régulières.

- Ancienne motte castrale : l'emplacement de la chapelle néo-gothique et du château royal se situe dans le prolongement de la rue Charles-Péguy (chemin rural no 20) où ce chemin décrit une boucle vers la gauche[21]. Dans ce qui est publié sur cette chapelle, on peut noter une certaine confusion.

Sur le site officiel de Saint-Witz, on peut lire : « Construite en 1864, la chapelle a été conçue dans un style néo-gothique. Elle fut érigée en 1864 en remplacement de l’ancienne église de Saint-Witz, tombée en ruines[22]. » Sauf que la chapelle mentionnée n'est plus debout, et qu'elle remplaça la grange-chapelle, qui a son tour remplaça l'ancienne église de pèlerinage de Montmélian et non l'église paroissiale Saint-Vit de Saint-Witz. Le site renommé Topic-Topos reproduit la même erreur. Or, la souscription portait sur la chapelle néo-gothique de 1856-64 et non sur la chapelle provisoire. L'étude urbaine de Mortefontaine, Diagnostic, phases I et II, s'étonne sur la page 26 que le pèlerinage ait cessé en 1856 et se demande s'il ne faudrait pas lire 1956[23]. L'auteur ignorait l'existence de la chapelle néo-gothique, qui fait que le pèlerinage s'était reporté sur cette dernière pendant son existence.

Bien que la chapelle N.D. de Montmélian de 1856-64 ait occupé le site pendant 122 ans, la motte castrale s'est bien conservée et reste très clairement décelable. Elle est encore entourée sur les 80 % de son périmètre environ par un fossé de cinq à sept mètres de large et de cinq mètres de profondeur, selon les endroits. - Ancienne tour de navigation aérienne : la station hertzienne, l'édifice visible plus que tout autre de très loin et marquant ainsi la butte et le paysage des environs, a été implantée sur un phare qui servait à l'orientation visuelle des avions à destination de l'aéroport Paris-Le Bourget. Ce phare date de l'immédiat après-guerre et remplaçait un autre construit au début des années 1920, mais il tomba rapidement en désuétude[b 31].

- Source des ermites : d'origine naturelle, située sur le flanc sud-est de la colline à une altitude de 150 m environ, elle fournissait de l'eau potable à une partie de la population locale jusqu'en 1959, trois ans avant que Saint-Witz ne fût équipée de l'eau courante. La source jaillit aux pieds d'un grand chêne sur le tronc duquel étaient jadis accrochées les statues de deux ermites Saint Benoît et Saint Bruno. L'eau de la source est très pure car filtrée par les sables de la butte; elle s'écoule tout d'abord dans un bassin naturel avant de se dissiper par un ruisseau[b 32] - [b 33]. La source se situe à cheval entre l'enclave de Mortefontaine et le territoire communal de Plailly, en pleine forêt. Elle est difficile d'accès car la dernière section du sentier la desservant n'est plus entretenue et envahie par la végétation.

Physionomie actuelle du site

La butte de Montmélian est accessible uniquement en partant du centre de Saint-Witz; en venant de l'autoroute et du moulin, la petite route monte à droite entre le centre commercial du moulin et l'ancienne mairie-école (l'actuelle école de musique).

En arrivant au sommet de la colline, on aperçoit immédiatement les bâtiments de l'ancienne école apostolique, qui ne manquent pas de pittoresque et ont été rénovés vers 2008-2010. Tournant à gauche dans le chemin non goudronné, on arrive rapidement au terrain privé (à gauche) où se situent les ruines de la Tour Carrée. Un peu plus loin encore, la station hertzienne qui est visible depuis très loin, supportée par un bâtiment vétuste qui sert d'habitation. En face, le chemin décrit une boucle, et on y apercevra sur la droite la petite chapelle Notre-Dame de Montmélian de Louis Poutrel, avec son minuscule cimetière en face. Poursuivant ce chemin, la butte castrale deviendra visible sur la gauche. Elle se matérialise par une clairière au milieu de laquelle se dresse une rustique croix de bois sur un socle de pierres sommairement construit, dégageant une certaine tristesse. Comme unique vestige, subsiste l'escalier de l'ancien chemin d'accès. Cet escalier fut construit en 1960 en pierres meulières par le Chanoine Jacques Cornette, successeur du Chanoine Chagny, et un élève de l'École apostolique Francis Picon. La grande maison en face était « Le Repos » de l'Œuvre N.D. de Montmélian.

Sur le flanc nord-ouest de la butte, s'étend un quartier pavillonnaire de Saint-Witz, tandis que les autres flancs de la colline sont couverts de forêt. Il s'agit de bois privés inaccessibles au public, et ainsi, la quasi-totalité de l'enclave de Mortefontaine est inaccessible elle aussi, renfermant sur elle ses secrets. Dans la forêt, s'abritent deux ou trois maisons d'habitation, mais le chemin rural de Montmélian à Moussy-le-Neuf qui les dessert est lui aussi interdit au public et fermé par un portail. Aucune promenade dans les forêts n'est possible au départ de l'enclave de Montmélian. Cependant, une partie des bois situés plus bas sur le flanc sud-ouest de la colline est accessible à partir de Saint-Witz (sentier partant à la motte castrale, chemin en bas du cimetière, rue des Étangs).

Non loin de Montmélian, sur le flanc sud-ouest de la colline, se trouve toujours le cimetière de Saint-Witz. Le mur de l'abri en face de l'entrée est le dernier vestige de l'ancienne église Saint-Vit.

Notes et références

Notes

- Le site de Montmélian, bien que marquisat et châtellenie, n'était pratiquement plus habité et toute la vie s'était reportée sur Mortefontaine depuis fort longtemps.

- Le 27 Brumaire An II.

- Teutatès se rapproche ainsi des divinités égyptiens Thot et Tout, et du dieu Mercure des Romains.

- Puisque Saint Rieul aurait été évêque de Senlis pendant quarante ans et que son décès est présumé pour 260.

- Il ne s'agit pas de l'église paroissiale actuelle, qui date du XVIe siècle.

- Uniquement le manoir et ses dépendances et non l'ensemble des terres du fief qu'elle avait acquis de la part de Guillaume Caletot; concernant le manoir, l'abbaye est suzeraine des Bouteiller.

- Selon Weisse / Minot, le château appartenait à ce moment à l'abbaye de Saint-Denis, mais les auteurs ne disent pas depuis quand et ne citent pas de source. Il peut s'agir d'une mauvaise interprétation des événements de 1196, quand Richard de Vernon obtenait un fief à Montmélian, sachant que la famille de Vernon avait tout vendu à l'abbaye de Saint-Denis en 1283 ou 1284. Mais est-ce que Richard de Vernon aurait construit son manoir s'il avait eu la jouissance du château royal ?

- En 1856, Alfred Darcel pense avoir reconnu le château royal de Montmélian sur une gravure de la « Topographie françoise » de Claude Chastillon, publiée en 1648 (Alfred Darcel, Notre-Dame de Montmélian, dans : Victor Didron aîné, Annales archéologiques, Librairie Archéologique de Victor Didron, Paris, 1856, 400 p. p. 255.). Cependant, François Chagny ne partage pas cet avis, puisqu'il cite ce même article dans son ouvrage La Butte de Montmélian (op. cit.), preuve qu'il en a pris connaissance, sans pour autant reprendre la thèse de la survivance du château au XVIIe siècle.

- Le presbytère a été mis en état par la suite et a dû être utilisé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il menaçait alors ruine et a été démoli en 1911. L'église était restée en l'état et fut utilisée comme église paroissiale jusqu'en 1971, année de sa démolition pour menace d’effondrement.

- Ordonné prêtre en Suisse en 1900, il fait partie des Missions Étrangères de Paris (MEP) et travaille comme missionnaire en Asie, activité qu'il doit interrompre quand il est appelé au front de la 1re guerre mondiale en 1914. Il est gazé pendant la guerre et son état de santé ne lui permet plus de repartir en Asie en 1919. C'est ainsi qu'il se consacre à l'éducation. Chagny reste principal à Montmélian jusqu'à son décès.

- Il s'agit d'un ordre; les Missions Étrangères de Paris (MEP) cofinancent l'institution conjointement avec le diocèse de Paris.

- Ces objets furent conservés au château de Mortefontaine, formant le noyau d'un petit musée local, dont le devenir doit encore être éclairci.

Références

- « Notice explicative de la carte géologique de Dammartin-en-Goële, XXIV-13 », sur BRGM (consulté le )

- Anne-Marie Weisse, Marie-France Minaud et Marie-Françoise Carbonelle, Saint-Witz à travers l'histoire, Le Révérend imprimeur, 2004, 150 p., p. 91-92; résumé d'une étude de topographie géognostique de L. Graves en 1847.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Volume 1, Droz, p. 688.

- André Châtelain, Châteaux forts et féodalité en Île-de-France, du XIe au XIIIe siècle, Éditions Créer, Nonette (63), 2007, 506 p., (ISBN 2-902894-16-3), p. 143-145. Cependant, dans cette source, l'auteur attribue le manoir (la Tour Carrée) aux Bouteiller et le château royal aux de Vernon, alors que les de Vernon ont fait ériger le manoir et le château restait à l'époque aux rois de France. Des preuves qu'ils l'utilisèrent existent. C'est au moins la conclusion à laquelle parvient l'abbé Chagny, qui résidait à Montmélian et qui a mené des recherches approfondies dans les archives vers la fin des années 1930 et le début des années 1940. On peut certainement accorder davantage de crédibilité à la monographie de Chagny qu'à un ouvrage qui traite de l'ensemble des châteaux-forts de la région.

- André Châtelain, op. cit., p. 144.

- Édouard du Chesne, Montmélian, manuscrit non publié, Saint-Witz, 1980, 35 p., p. 11.

- Montmélian, op. cit., p. 25.

- Montmélian, op. cit., p. 11.

- Arnaud de Saint-Salvy, Survilliers. Sentiers de Mémoire, Ed. D.E.S.S., 1992, (ISBN 2-9507299-0-8), p. 52-53.

- Hotman est le cousin homonyme du célèbre pamphlétaire, auteur de l'ouvrage « Franco-Gallica » qui prenait position contre l'absolutisme et en faveur d'une monarchie tempérée. La famille Hotmann était originaire de la ville Emmerich dans le duché allemand de Clèves et s'était installée en France vers 1470.

- Montmélian, op. cit., p. 13-14.

- Didier Joseph-François, Céline Leblanc et Axel Vénacque, Étude urbaine-Diagnostic-Phases I-II : Compréhension du paysage d’inscription du village. Analyse des évolutions du tissu et lecture des paysages bâtis, Commune de Mortefontaine, Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, Lille, 209, 107 p., p. 33.

- Montmélian, op. cit., p. 2-20.

- Alfred Darcel, Notre-Dame de Montmélian, dans : Victor Didron aîné, Annales archéologiques, Librairie Archéologique de Victor Didron, Paris, 1856, 400 p., p. 258.

- Paul Collet, L'amour du Christ nous presse: l'itinéraire d'un prêtre de la Mission de France, Karthala Éditions, 2002, 333 p., p. 48-50.

- « Foyer Educatif de Montmélian » (consulté le ).

- Alfred Darcel, Notre-Dame de Montmélian, dans : Victor Didron aîné, Annales archéologiques. Tome seizième, Librairie Archéologique de Victor Didron, Paris, 1856, 400 p. p. 253-258.

- Notre-Dame de Montmélian, op. cit., p. 255-257.

- Châteaux forts et féodalité en Île-de-France, du XIe au XIIIe siècle, op. cit., p.143.

- Châteaux forts et féodalité en Ile-de-France, du XIe au XIIIe siècle, op. cit., p.143-144.

- Comparer la photographie aérienne et la carte topographique IGN, qui ne montrent pas trace de la chapelle néo-gothique, avec les parcelles cadastrales, sur le site « Géoportail - IGN » (consulté le ); longitude : 02° 34' 41 E; latitude : 49° 05' 25 N. Le plan cadastral montre nettement l'ancienne chapelle. La carte topographique n'indique que la grange-chapelle ainsi qu'une croix à l'emplacement de la chapelle disparue.

- « Patrimoine - Chapelle Notre-Dame-de-Montmélian » (consulté le ) sur le site « Saint-Witz (site officiel) ».

- « I. DIAGNOSTIC - PHASES I-II - COMPRÉHENSION DU PAYSAGE D’INSCRIPTION DU VILLAGE / ANALYSE DES ÉVOLUTIONS DU TISSU ET LECTURE DES PAYSAGES BÂTIS » (consulté le ) sur le site « Parc Naturel Régional Oise-Pays de France. », p. 26.

- Abbé Chagny, La Colline de Montmélian. Son histoire religieuse. Le pèlerinage Notre-Dame, (voir dans la bibliographie)

- p. 4

- p. 3

- p. 6

- p. 7

- p. 32

- p. 8

- p. 9-10

- p. 16

- p. 17

- p. 32-33

- p. 16-17

- p. 18

- p. 18-19

- p. 19-20

- p. 19

- p. 20

- p. 12-13

- p. 20-22

- p. 33

- p. 23-24

- p. 27

- p. 24-26

- p. 27-30

- p. 21

- p. 21-23

- Anne-Marie Weisse et Marie-France Minaud, Saint-Witz à travers l'histoire, (voir dans la bibliographie)

- p. 91-92

- p. 95

- p. 98

- p. 29

- p. 30

- p. 34

- p. 35

- p. 36

- p. 92

- p. 93-94

- p. 41

- p. 45-46

- p. 43

- p. 41-42

- p. 42

- p. 50

- p. 51

- p. 52

- p. 54

- p. 55

- p. 56

- p. 77-78

- p. 127-128

- p. 90

- p. 87-90

- p. 116-118

- p. 118-119

- p. 121-123

- p. 128

- p. 129

- p. 115

- p. 64

- p. 141

Bibliographie

- François Chagny (abbé), La Colline de Montmélian : Son histoire religieuse. Le pèlerinage Notre-Dame, Beauvais, Évêché de Beauvais (Oise), , 34 p.

- André Châtelain, Châteaux forts et féodalité en Ile de France, du XIe au XIIIe siècle, Nonette (63), Éditions Créer, 1983, réédition 2007, 506 p. (ISBN 978-2-902894-16-1 et 2-902894-16-3, lire en ligne) p. 143-145. L'auteur confond la Tour Carrée avec la maison forte des Bouteiller.

- Édouard du Chesne, Histoire de Saint Wy (ou Saint-Witz) avant la Révolution, Paris, Imprimerie Collet (autoédition de l'auteur), , 68 p.

- Édouard du Chesne, Montmélian, Saint-Witz, manuscrit dactylographié non publié, , 35 p. Un exemplaire existe aux archives de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Goële, à Dammartin-en-Goële.

- Alfred Darcel, Notre-Dame de Montmélian, dans : Victor Didron aîné, Annales archéologiques : Tome Seizième, Paris, Librairie Archéologique de Victor Didron, , 400 p. p. 253-258.

- Pierre Thomas Nicolas Hurtaud et Magny, Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs, tome III, Genève, Minkoff, 1973 (fac-similé de l'édition de moutard, paris, 1779)

- Élisabeth Pailard-Frutieaux, « Le village disparu de Montmélian aux confins du Parisis et du Senlisis sur les communes de Saint-Witz (Val-d’Oise) et de Mortefontaine (Oise) : du Mediolanum celtique aux châteaux et églises de Montmélian », Revue archéologique de Picardie « Supplément : Hommage à Marc Durand », , p. 57-68 (DOI 10.3406/pica.2009.3380)

- E. Paulmier et G. Macon, Montmélian, Plailly, Bertrandfosse et Montmélian, dans : Comité archéologique de Senlis, Comptes rendus et mémoires, années 1909-10, Senlis, Imprimerie Eugène Dufresne, , 343 p. ; p. 115-148.

- Anne-Marie Weisse et Marie-France Minaud, Saint-Witz à travers l'histoire, Le Révérend imprimeur, , 150 p.