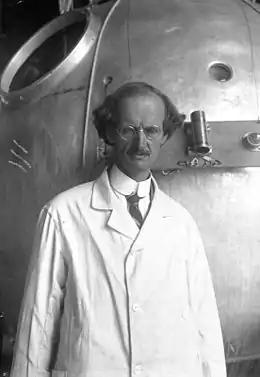

Auguste Piccard

Auguste Piccard, né à Bâle le et mort à Chexbres le , est un physicien, aéronaute et océanaute suisse.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Auguste Antoine Piccard |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Père |

Jules Piccard (en) |

| Fratrie | |

| Enfant |

| Distinctions |

Commandeur de la Légion d'honneur Médaille Rudolf-Diesel (en) |

|---|---|

| Archives conservées par |

Frère jumeau de l'aéronaute Jean Piccard (1884-1963), il est le père de l'océanaute Jacques Piccard (1922-2008), le grand-père de l'aéronaute Bertrand Piccard (né en 1958) et l'époux de Marianne Denis (1900-1982), petite-fille du minéralogiste et chimiste Charles Friedel et de sa première épouse née Emilie Koechlin.

Bien qu'il ait produit de nombreuses publications scientifiques dans divers domaines, son nom reste attaché à l'exploration de la verticalité par des moyens hydrostatiques : le ballon à hydrogène pour la stratosphère et le bathyscaphe pour les fosses marines. Dans les deux cas, un habitacle sphérique étanche, un élément de sustentation (hydrogène ou essence) et du lest (grenaille de plomb) sont présents pour contrôler l'altitude ou la profondeur.

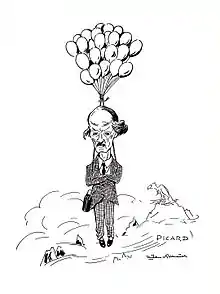

Auguste Piccard a inspiré à Hergé le personnage du professeur Tournesol dans Les Aventures de Tintin.

Biographie

Le à Augsbourg, il s'élève en ballon libre dans la stratosphère avec son assistant, l'ingénieur suisse Paul Kipfer, devenu pour ce fait citoyen d'honneur de Bienne. Il atteint l'altitude de 15 781 mètres, qui fut homologuée comme record du monde[2].

C'est l'ingénieur belge Max Cosyns, de l'université libre de Bruxelles, qui accompagne le professeur Piccard lors de sa seconde ascension stratosphérique le 18 août 1932.

Éclectique, Auguste Piccard conçoit aussi des engins pour plongées profondes, les bathyscaphes. En 1960, l'un d'eux, le Trieste, atteint la profondeur de 10 916 m dans le Pacifique (son quatrième record du monde, obtenu à 76 ans). Enseignant à l'université libre de Bruxelles, il bénéficie de l'aide du FNRS, Fonds national de la recherche scientifique de Belgique, pour la construction de ses ballons et du bathyscaphe qui portent les initiales du FNRS. Dans la suite, la marine française, avec les ingénieurs Houot et Willm, s'associa au FNRS pour les expériences du premier bathyscaphe en haute mer. Plus tard, c'est la marine italienne qui prit le relais pour les expériences d'un nouveau bathyscaphe, le Trieste.

Historique

- En 1903, étudiant à la faculté de Philosophie II (sciences naturelles) à l’université de Bâle. Il y publie en 1904 son premier travail scientifique Nouveaux essais sur la sensibilité géotropique des extrémités des racines.

- En 1910, ingénieur diplômé, il obtient son doctorat, à la veille de la Première Guerre mondiale.

- En 1922, nommé professeur de physique à l'université libre de Bruxelles (Faculté des sciences appliquées/École polytechnique de Bruxelles), il y réalise les premiers essais de vols stratosphériques en ballon libre. À cette occasion, il est le premier à utiliser un aéronef pressurisé.

- Le , il participe à la 12e coupe Gordon Bennett à Bruxelles à bord du Zürich avec le Dr E. Staheli. Les conditions étant très mauvaises (il y a eu plusieurs tués), ils se posent 10e à Hapert aux Pays-Bas, à 85 kilomètres du point de départ (Solbosch)[4].

- Les 20 et , il refait l'expérience de Michelson-Morley à 4 500 mètres d'altitude à bord de l'Helvetia (avec Émile Stahel au-dessus de Bruxelles).

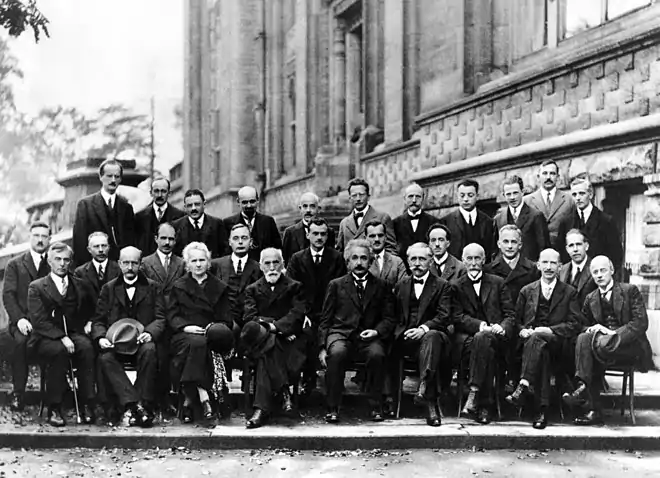

- En octobre 1927, il participe au cinquième Congrès international Solvay.

5e congrès international de physique Solvay, Bruxelles 1927 (17 sur les 29 sont ou seront prix Nobel). Piccard, debout à gauche, se reconnaît à sa haute taille.

5e congrès international de physique Solvay, Bruxelles 1927 (17 sur les 29 sont ou seront prix Nobel). Piccard, debout à gauche, se reconnaît à sa haute taille. - Le , il tente de battre un nouveau record et réussit le en partant de Hour en Belgique pour atterrir à Ljubljana en Yougoslavie, ayant parcouru une distance de 1 800 km après avoir atteint une altitude de 15 500 mètres.

Ces ascensions furent l'occasion de nombreuses expériences scientifiques. Auguste Piccard retourne en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reprend son poste à Bruxelles.

- Dès 1945, il conçoit le premier vaisseau des profondeurs, le bathyscaphe, et, en 1948, il réalise la première descente en profondeur, au large de Dakar, en compagnie de Théodore Monod.

- En septembre 1953, avec son troisième bathyscaphe, le Trieste, piloté par son fils Jacques Piccard, il bat le premier record de plongée en profondeur : 3 150 mètres, au large de l'Italie.

Le Trieste est un petit sous-marin sous lequel se trouve fixée une sphère détachable, en acier très épais, de deux mètres de diamètre, munie d'un hublot et de deux projecteurs : le bathyscaphe, alimenté par batteries.

Premier vol stratosphérique

En 1929, Auguste Piccard (qui a fait son service militaire en Suisse dans une unité d'aérostiers), alors professeur de physique à l'université libre de Bruxelles (ULB), remet un projet au Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) récemment créé à l'initiative du roi Albert. Il consiste à explorer la stratosphère en ballon à gaz. Le projet, qui nécessite 400 000 francs belges, reçoit un accueil favorable. L'engin est immédiatement mis en chantier. Il consiste en un ballon sphérique de 14 130 m3 rempli d'hydrogène et une cabine sphérique de 2,10 mètres de diamètre. L'enveloppe du ballon est en coton peint en jaune (Chloramine FF d'IG Farben) pour absorber le rayonnement solaire. Complètement gonflé, à l'altitude maximum, c'est une sphère de 30 mètres de diamètre. La capsule sphérique, en aluminium de trois millimètres d'épaisseur, est munie de huit hublots de dix centimètres de diamètre et percée de deux trous d'homme de quarante-six centimètres de diamètre. Étanche, sa pression interne sera celle d'une altitude de 1 500 mètres. Elle est peinte en noir d'un côté, en blanc de l'autre afin de pouvoir réguler la température en changeant son orientation par rapport au Soleil grâce à une hélice externe. Elle est prévue pour deux aéronautes, l'équipement scientifique pour mesurer la pression, la température et le rayonnement cosmique, et le lest nécessaire à la navigation. Le ballon fut fabriqué par la société A. Riedinger, Ballon-Fabrik AG d'Augsbourg ; la nacelle par les Établissements Georges L'Hoir à Liège. Afin de survivre dans cette nacelle étanche, le dioxyde de carbone était absorbé par un appareil de type Dräger à chaux sodée, et l'équipage répandait régulièrement de l'oxygène liquide sur le sol de l'habitacle pour compenser son absorption (sous forme de CO2 par l'appareil).

Une première tentative de décollage est effectuée le , mais la météo se gâte pendant les préparatifs et le projet doit être reporté.

La seconde tentative a lieu à Augsbourg, le . Le départ est prévu pour 5 heures 30, juste avant le lever du Soleil, mais, à la suite d'une erreur, le ballon part un peu avant 4 heures, peu de temps après l'embarquement d'Auguste Piccard et de son coéquipier, Paul Kipfer. Rapidement, les ennuis s'accumulent : ils doivent réparer l'appareil à oxygène qui a été endommagé lorsque le vent s'est levé pendant la nuit. De même, ils éprouvent des difficultés à fermer un orifice qui a été déformé lorsque la cabine a été chahutée. Celle-ci n'est plus étanche et perd l'oxygène nécessaire à leur survie dans la stratosphère. À 4 heures 25, moins d'une demi-heure après le décollage, ils ont atteint l'altitude de 15 500 mètres. Ils sont montés à 555 mètres par minute, 33 kilomètres par heure ; avec les ennuis qu'ils ont rencontrés, ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de mesures durant l'ascension. Mais ils sont les premiers êtres vivants qui ont accédé à la stratosphère. Les études scientifiques commencent. Il fait calme, l'air est limpide, le ciel est bleu foncé, tirant vers le violet. Ils lâchent encore un peu de lest et approchent les 16 000 mètres (le record sera homologué à 15 781 mètres). À 6 h 35, ils s'aperçoivent que la commande de la soupape qui devait leur permettre de redescendre en libérant de l'hydrogène s'est coincée à cause d'un cordage qui aurait dû être libéré au décollage, ils vont devoir attendre la baisse de température de la nuit pour redescendre. Plus tard, c'est le système qui devait permettre de réguler la température à l'intérieur de l'habitacle en présentant le côté sombre ou le côté clair au Soleil qui tombe en panne, et la température monte dangereusement ; ayant emporté trop peu d'eau, ils risquent la déshydratation. C'est finalement à 21 h, après 17 heures de vol, qu'ils atterrissent sains et saufs, à 1 950 mètres d'altitude, sur le glacier de Gurgl, près de Sölden au Tyrol (environ 46° 49′ 49″ N, 10° 59′ 34″ E). Après une nuit passée près de la nacelle, ils rejoindront les habitants du village partis à leur recherche. Leur retour à la civilisation est triomphal et Auguste Piccard recevra la Légion d'honneur.

Ascension stratosphérique en ballon pressurisé (d'après Popular Science)

Au cours de l'ascension, la balle d'aluminium a commencé à fuir, ils ont bouché la fuite désespérément avec de la vaseline et du coton, arrêtant la fuite. Dans la première demi-heure, le ballon été lancé à neuf milles (15 km) d’altitude. À travers les hublots, les observateurs ont vu la terre à travers des brumes de couleur cuivrée puis bleutées. Il semblait un disque plat avec les bords courbés vers le haut. Au niveau des dix milles (16 000 m), le ciel apparaissait d'un bleu sombre et profond. Avec les observations terminées, les observateurs ont essayé de descendre, mais n'ont pas réussi. Alors que leurs réservoirs d'oxygène se vidaient, ils flottèrent en suivant sans direction spécifique sur l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. L'air frais du soir comprima le gaz du ballon et les a conduits sur un glacier près d'Ober-Gurgl, en Autriche, avec une heure de réserve en oxygène[6].

Second vol stratosphérique

Une nouvelle cabine légèrement modifiée est construite chez le même Georges L'Hoir à Liège ; le ballon est le même. Cette fois-ci, la cabine est entièrement peinte en blanc, ils préfèrent avoir trop froid que trop chaud. Afin de bénéficier de meilleures conditions atmosphériques, le décollage a lieu dans une cuvette, à Dübendorf, près de Zurich. Les Suisses organisent le départ. Ils embarquent 6 tonnes de lest. Le décollage s'effectue sans problème, le , à 5 h 07, emportant Auguste Piccard et son assistant Max Cosyns[7] - [8]. L'altitude maximum (16 201 mètres au baromètre, 16 940 mètres selon des théodolites au sol[9]) est atteinte à 10 h 40 du côté du lac des Quatre-Cantons. À midi, ils amorcent la descente au-dessus de la Bernina. Ils se posent en Italie près de Monzambano, près de Desenzano, un peu avant 17 heures. La mission a été « nominale ».

Le ballon sert une troisième fois le , avec à son bord Max Cosyns et Nérée Van Der Elst. Il part de Hour en Belgique et se pose dans la région de Ljubljana, à Ženavlje (en), près de Murska Sobota en Yougoslavie (aujourd'hui Slovénie), après un vol record de 1 800 kilomètres, atteignant une altitude de 15 500 mètres[10]. L'enveloppe, devenue trop poreuse et dont la toile commence à se craqueler, ne sera plus utilisée ; elle prendra feu lors d'une tentative de conversion en montgolfière (avec Max Cosyns, le ).

Premier bathyscaphe

Baptisé FNRS 2, sa sphère fut construite par les Usines Émile Henricot à Court-Saint-Étienne (Belgique). Max Cosyns était codirecteur de l'expédition, ce qui provoqua quelques tensions. Auguste Piccard ne fit qu'une plongée à -25 mètres, le , avec Théodore Monod près de l'île de Boa Vista au Cap-Vert (où il rencontra Jacques-Yves Cousteau). Les flotteurs sont endommagés lors d'un essai inhabité à -1 400 mètres le (profondeur atteinte, 1 380 mètres). La mer étant devenue houleuse, ils ne peuvent vider les réservoirs et embarquer le submersible à bord du Scaldis. Ils tentent de le remorquer, mais il n'est pas prévu pour cela.

Les prochains bathyscaphes sont d'une conception différente. Ils ne sont plus mis à l'eau à vide sur le lieu de plongée, à cause de la difficulté et des risques de l'opération (transbordements, remplissage et vidange d'un liquide hautement inflammable en pleine mer) ; ils sont remorqués, réservoirs remplis, jusqu'au lieu de plongée. Faute de budget, les expériences continuent avec l'aide de la marine française qui prend à sa charge le budget des essais en haute mer. Basé à Toulon, et rebaptisé FNRS 3, le bathyscaphe effectue des plongées à plus de 4 000 mètres[11].

Les deux "pilotes d'essai" du Bathyscaphe sont, à cette époque, deux officiers-ingénieurs de la Marine Nationale, Pierre Willm et le Cdt Georges Houot. Ils établiront un record de profondeur au large de Dakar le 15 février 1954, atteignant la cote -4050 m[12].

Second bathyscaphe : le Trieste

C'est Jacques Piccard qui déniche un financement du côté de Trieste en Italie, d'où le nom de baptême de ce second bathyscaphe : le Trieste. Doté d'une nouvelle cabine, forgée, fabriquée à Terni près de Rome, il est d'une conception légèrement différente, plus navigable. La coque est fabriquée par les Cantieri Riuniti dell'Adriatico à Monfalcone près de Trieste. Les réservoirs d'essence sont remplis à terre et il est remorqué jusqu'au lieu de plongée. Un puits permet d'accéder à la sphère. Une plongée record à 3 150 mètres d'Auguste et Jacques Piccard aura lieu du côté de Ponza, dans la mer Tyrrhénienne, le .

De nouveau, pour une question de budget, le Trieste est acquis par les Américains et basé à San Diego. Il est doté d'une nouvelle sphère plus résistante et construite par Krupp avant d'effectuer la plongée record.

Plongée record du monde

La marine des États-Unis lui demande d'explorer, dans le Pacifique, la fosse des Mariannes, plus exactement la fosse Challenger, au large des îles Mariannes.

- Le 22 janvier 1960 à 8 heures, Jacques Piccard, fils d'Auguste Piccard, et le lieutenant américain Don Walsh s'installent dans la sphère.

- À 8 heures 23, la plongée commence.

- À 11 heures 44, ils sont déjà à 8 800 mètres. L'obscurité est totale, l'eau limpide.

- À 13 heures, le Trieste repose sur le fond, à 10 916 mètres. Une, puis deux crevettes rouges passent devant le hublot, puis un poisson plat, d'espèce inconnue, de 30 cm de long. La température est si basse qu'ils doivent, en fin de plongée, se réchauffer avec des bouillottes... Ils établissent ainsi un record de plongée imbattable, puisqu'il n'existe pas d'endroit sur Terre qui soit plus profond que la fosse Challenger.

- À 18 heures, ils remontent enfin, mais pendant cette plongée de 10 heures, ils ont eu tout le temps d'étudier l'eau et ses principales caractéristiques : radioactivité, température, etc.

Distinctions et hommages

- Commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur

- Commandeur de l'ordre de Léopold

- Un astéroïde découvert le par les astronomes Freimut Börngen et Lutz Dieter Schmadel est baptisé (43806) Augustepiccard en son honneur[13].

- Auguste Piccard a donné son nom à un gymnase lausannois (équivalent d'un lycée) inauguré en 1990, désormais Gymnase Auguste Piccard

- Le Mésoscaphe Auguste Piccard est un sous-marin touristique de l'Expo64 construit par son fils Jacques Piccard.

- De nombreux chemins et rues de villes et villages de Suisse (Chexbres, Écublens, Zurich), de Belgique (Charleroi), de France (Belfort, Dammarie-les-Lys, Dijon, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Nazaire), d'Allemagne (Berlin, Böblingen, Langenfeld) et du Canada (Montréal) portent son nom.

Publications

Ouvrages en français

- Au-dessus des nuages, Éditions Grasset, Paris, 1933.

- Entre ciel et terre. Réalités - visions d'avenir, 1946.

- Au fond des mers en Bathyscaphe, Arthaud, 1954.

- Au seuil du cosmos, Médiations Poche éd., 1963.

- Au seuil du cosmos, Éditions Denoël, 1964.

Ouvrages en allemand

- Auf 16.000 Meter. Meine Fahrten in die Stratosphäre, préface de Giuseppe Motta, commentaires de l'amiral R. Byrd et du ministre Italo Balbo, 1933.

- Zwischen Erde und Himmel. Tatsachen, Zukunftstraume, 2e édition, 'Unser Zeitalter', 1946.

Ouvrage en néerlandais

- Boven de wolken, onder de golven, Piccard August, OUCHY éd, 1954.

Anecdotes

- Sa première capsule stratosphérique a été construite par un fabricant de tonneaux de bière en métal, qui ne savait pas à quoi elle était destinée. La deuxième capsule a été fabriquée par le même constructeur, les Ets Georges L'Hoir à Angleur dans les ateliers occupés actuellement par la société Drytec.

- C'est le professeur Piccard qui inspira le personnage du professeur Tournesol à Hergé pour Les Aventures de Tintin. En arpitan (francoprovençal), le professeur Tournesol a d'ailleurs été rebaptisé Pecârd[14].

- Une anecdote rapportée par Cousteau dans son livre le Monde du Silence semble corroborer la réputation de savant distrait qui inspira Hergé pour son personnage. Installé dans la sphère du bathyscaphe FNRSII lors d'un essai, Piccard avise une horloge murale mécanique qui semble arrêtée. Piccard, en bon suisse, entreprend de la remonter et de la mettre à l'heure, provoquant une petite catastrophe : L'horloge en question était un dispositif de sécurité destiné à larguer le lest de sécurité en grenaille de fonte au bout d'un temps déterminé. Par conséquent, il se déclenche au pire moment, alors que le bathyscaphe est encore sous la grue du Scaldis, et largue une pluie de plusieurs tonnes de grenaille dans l'eau, manquant de peu un plongeur et retardant le premier essai de plusieurs jours[15].

- Quand Piccard s'est posé sur un glacier, les journalistes lui ont fait remarquer que c'était très dangereux de s'aventurer dans la stratosphère sans matériel de montagne. À cela, il répondit que s'il s'était posé sur le palais des festivals de Venise, il lui aurait fallu un smoking.

- Quand en 1960, les journalistes annoncèrent au Pr Auguste Piccard, qu'il venait à 76 ans, de battre son quatrième record du monde, il répondit simplement : « Si vous le dites, je veux bien l'accepter. Mais d'abord, dites-moi donc à quoi ça sert tous ces sacrés records du monde ? ». Les journalistes ne surent quoi répondre...

- Lors de la plongée record, les Américains voulurent que leur drapeau soit plus haut que le drapeau suisse. Piccard laissa faire, et se rattrapa en expliquant que le drapeau suisse avait été plus profond.

- Le groupe Rien a consacré le titre Décalage contrôlé à Auguste Piccard et son bathyscaphe dans l'album Requiem pour des baroqueux.

Notes et références

- « http://archivdatenbank-online.ethz.ch/hsa/#/content/7ed4e9c024284a63b55819ba55e99eb7 » (consulté le )

- Des merveilleux fous volants

- Gruppenbild der Montagemannschaft, 1914.01.01-1918.12.31, Archives fédérales suisses.

- « Le ballon "Genève" et ses deux occupants foudroyés en compétition à Bruxelles (1923) », Le site des pionniers de l’aéronautique à Genève (consulté le ).

- Article du Regional

- (en) « Ten Miles High in an Air-tight ball », Popular Science, , p. 23 (lire en ligne)

- « Second vol stratosphérique – 18 août 1932 », sur www0.dfj.vd.ch – département de la Formation et de la Jeunesse de l'État de Vaud (consulté le ).

- « Le ballon stratosphérique FNRS », sur La Maison de la Rivière – maisondelariviere.ch (consulté le ).

- J. Ganz, Dr F. W. Götz et Pr. A. Kreis suivent le ballon de Thusis, Arosa et Coire.

- « Une ascension stratosphérique à Hour. » (consulté le ).

- Jacques-Yves Cousteau et Théodore Monod atteignent 2 100 mètres dans la fosse de Toulon ; Georges Houot et Pierre Willm battent le record de l'époque avec 4 050 mètres, le .

- « Pierre Willm », sur médiathèque de la mer

- (en) « Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (40001)-(45000) », sur Minor Planet Center (Smithsonian Astrophysical Observatory) (consulté le ).

- Le Nouvelliste, Sion, 2007 ; reportage de Nyon Région Télévision.

- Jacques Yves Cousteau, le monde du silence, Paris, Hachette / Editions de Paris, , 240 p. (ISBN 9782010026362)

Annexes

Bibliographie

- Sophie Humann (préf. Bertrand Piccard, ill. Vincent Dutrait), Entre ciel et mer, les défis d'Auguste Piccard, Saint-Herblain, Gulf stream, , 52 p., A4 relié (ISBN 978-2-35488-065-1)

- Yves Paccalet, Auguste Piccard : professeur de rêve, Grenoble, Glénat, coll. « Une vie », , 254 p. (ISBN 978-2-7234-1670-2)

- Jean-François Rubin et Arnaud Schwartz (préf. Neil Armstrong), À la conquête du ciel et des abysses : Auguste, Jacques et Bertrand Piccard, Paris, Gallimard, , 187 p., A4 relié sous jaquette (ISBN 978-2-7424-2292-0)

Liens externes

- (fr) « La dynastie des Piccards » dans les archives de la Société suisse de radiodiffusion et télévision.

- (fr) « Auguste Piccard, l’épopée d’un savant », un dossier des archives de la Radio télévision suisse.

- (fr) « Auguste Piccard – Sa biographie », sur www0.dfj.vd.ch – département de la Formation et de la Jeunesse de l'État de Vaud.

- (fr) « Aventuriers de père en fils – Trois Piccard pour l'histoire », par Frédéric Vassaux, dans le magazine suisse L'Illustré, éd. du 13 avril 2011, sur le site tresor.verkehrshaus.ch.

- (fr) « Auguste Piccard » dans l'Encyclopédie Larousse en ligne (larousse.fr).

- BALaT (Belgian Art Links and Tools)

Bases de données et dictionnaires

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :