Appareil respiratoire isolant

Un appareil respiratoire isolant (ou ARI) a pour but de créer et de maintenir une atmosphère respirable isolé de l'air extérieur vicié ou contaminé. Il assure une protection oculaire par le port de sa pièce faciale ou masque. Celui-ci protège également des rayonnements et phénomènes thermiques et des lésions que pourraient subir les voix aériennes.

Deux catégories : circuit ouvert ou fermé

- Les ARI circuit ouvert (ARICO) : l’air expiré est rejeté dans l’atmosphère. C’est ce type d’appareil que l’on trouve au sein des engins de lutte contre l’incendie. Ils ne doivent pas dépasser les 18 kg et pèsent en général entre 10 kg et 16 kg[1].

- Les ARI circuit fermé (ARICF) : l’air expiré est recyclé par l’appareil.

Histoire

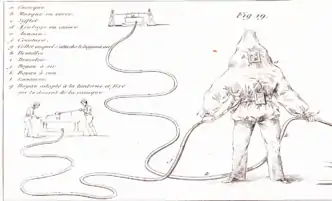

L'histoire des appareils respiratoires a commencé en 1835 à Paris avec la blouse Paulin, du nom de son inventeur. Cet appareil était composé d'une cagoule en cuir couvrant la tête et le torse, d'un soufflet et de tuyaux. Un homme à l'extérieur était chargé d'alimenter son collègue en air frais à l'aide du soufflet[2] - [3]. Il lui fallait veiller à ne pas se trouver lui-même dans la fumée !

En 1864, Jean-Pierre Albert Galibert invente un appareil respiratoire qui est utilisé avec succès dans le sauvetage des mineurs[4] ainsi que par les employés de chemin de fer lors des traversées des tunnels[5].

Les premiers vrais appareils autonomes sont apparus au tout début du XXe siècle, sous la forme d'appareils à circuit fermé tel que l'appareil mis au point par Ernest Guglielminetti[6] (1891) ou l'appareil d'échappement submergé de Davis (1910). Leur principe n'a d'ailleurs quasiment pas changé.

Ce n'est que dans les années 1960 que les premiers appareils à air comprimé ont vu le jour. D'un maniement et d'un entretien plus simples, ils se sont rapidement imposés chez les sapeurs-pompiers.

Dessin de la "blouse Paulin"

Dessin de la "blouse Paulin".jpg.webp) Catastrophe de Courrières - Sauveteur muni de l'appareil Guglielminetti-Dräger en usage dans les mines de Westphalie.

Catastrophe de Courrières - Sauveteur muni de l'appareil Guglielminetti-Dräger en usage dans les mines de Westphalie..jpg.webp) Catastrophe de Courrières - Appareil Guglielminetti-Dräger (vue dos) dont sont munis les sauveteurs allemands.

Catastrophe de Courrières - Appareil Guglielminetti-Dräger (vue dos) dont sont munis les sauveteurs allemands._(14594355960).jpg.webp) L'appareil Dräger-Guglielminetti vu de dos

L'appareil Dräger-Guglielminetti vu de dos

Principe et constitution

Circuit ouvert

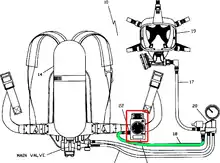

Appelé aussi ARICO, l'appareil moderne se compose :

- d'un dossard ergonomique qui a pour fonction de répartir de manière confortable et ergonomique le poids de l'ARI sur le dos du porteur. C'est également le support de la majorité des éléments de l'ARI. Il est composé de bretelles réglables, d'une ceinture réglable, d'une poignée, d'une sangle de maintien de la bouteille et d'un support pour la soupape à la demande.

- d'une ou plusieurs bouteilles d'air comprimé (à une pression variant entre 200 et 300 bars) qui constitue la réserve d'air utilisable lors de l'exploration ou du travail en atmosphère viciée. Elle est composée, en partant de l'intérieur ver l'extérieur, d'un goulot à vis, d'une finition intérieure lisse, d'un revêtement en aluminium, d'une enveloppe en fibre de carbone, d'une enveloppe en fibre de verre, d'une couche de résine époxy, d'une protection thermorétractable et de protection hémisphérique en PVC aux extrémités. Le robinet est un robinet à ouverture rapide (1/4 de tour) et il est équipé d'un limiteur de débit pour empêcher l'effet missile en cas de rupture du robinet. Les couleurs que l'on retrouve sur l'ogive de la bouteille (haut de la bouteille) représentent les gaz que l'on retrouve dedans, c'est-à-dire : de l'oxygène (blanc) et de l'azote (noir).

- d'un détendeur HP / MP (HP = haute pression; MP = moyenne pression), qui ramène cet air à une pression d'environ 7 à 9 bars pour le transit dans les tuyaux. Deux flexibles partent depuis le détendeur, l'un, haute et moyenne pression, qui mène au manomètre (haute pression pour le manomètre, moyenne pression pour le sifflet mécanique de fin de charge), l'autre, moyenne pression seulement, vers la soupape à la demande (SAD). Le flexible menant à la soupape à la demande peut être muni d'une division permettant de brancher un collègue en manque d'air ou à une cagoule d'évacuation pour mettre sur une victime avant de l'évacuer.

- d'une soupape à la demande (SAD), aussi appelée micro-régulateur ou pulmocommande, qui s'enclenche sur le masque et ramène l'air à une pression respirable, soit environ 1 bar, mais légèrement supérieure à la pression atmosphérique (afin qu'aucun gaz extérieur ne pénètre dans le masque). Elle permet de délivrer de l'air supplémentaire via le bouton d'apport d'air additionnel utilisable en cas d'effort violent ou de stress, un appui court délivre 300L/min et un appui long 500L/min. L'on retrouve dessus un bouton de blocage d'arrivée, un bouton d'apport d'air additionnel et un flexible moyenne pression venant du détendeur.

- d'un masque étanche, aussi appelé pièce faciale ou visagère, qui est un élément essentiel de l'ARI. Il doit être utilisé en bon état pour assurer la sécurité complète du porteur. Il protège des phénomènes thermiques. Il est composé d'un filet avec des sangles de serrage, d'une sangle d'attente, d'un oculaire panoramique à 180°, d'un demi-masque qui permet de réduire l'espace (ou Volume mort) avec des soupapes d'inspiration, de soupape d'expiration et membrane phonique, d'un dispositif d'encliquetage de la soupape à la demande et d'un bouton de décliquetage.

- d'un manomètre permettant de contrôler la pression de l'air restant dans la bouteille. Par exemple pour le système Bodyguard 2, le manomètre est composé d'un bouton d'alarme de détresse volontaire, d'un bouton d'éclairage de l'écran, d'un emplacement de la clef, de témoins d'alarme lumineux, d'un sifflet mécanique de fin de charge, d'un capteur de pression, de LED de fonctionnement verte, d'un bouton d'affichage de la température, d'un écran LCD avec la pression restante et le temps en minutes avant d'atteindre la pression de réserve et du flexible bifonctionnel haute et moyenne pression.

- d'une liaison personnelle, mesurant 6 m au total avec une portion courte de 1,25 m et de diamètre 3,5 mm, l'on retrouve un mousqueton à son extrémité. Elle sert à se déplacer le long de la ligne guide et à permettre au binôme de toujours être reliés entre eux.

Sur certains appareils, un dispositif permet de se connecter à un narguilé pour augmenter l'autonomie du porteur et n'utiliser la bouteille qu'en cas d'urgence. Ceci est notamment utilisé lors d'interventions en milieu chimique.

Les bouteilles sont fabriquées en acier ou en fibres de carbone. Les bouteilles en acier ont l'avantage d'être très fiables, par contre elles sont également très lourdes (une quinzaine de kg). Les bouteilles composites sont plus légères (une dizaine de kg) mais demandent une attention et un entretien particuliers. Le volume des bouteilles est généralement de 6 à 9 litres, permettant une autonomie de 20 à 40 minutes selon l'effort du porteur.

Circuit fermé

2 appareils à circuit fermé

2 appareils à circuit fermé Dräger utilisé au Bois du Cazier

Dräger utilisé au Bois du Cazier

Il existe également des appareils à circuit fermé (ARICF), dans lesquels l'air circule en boucle (le porteur respire toujours le même air). Expiré, il est purifié (le dioxyde de carbone étant fixé par un produit chimique type chaux sodée) puis se voit adjoindre un volume d'oxygène pur (env. 1,5 l/min). Enfin, il est parfois refroidi par de la glace avant de retourner vers le porteur. En effet, la réaction chimique assurant la purification de l'air est exothermique, et l'air peut atteindre 70 °C en quelques dizaines de minutes. L'ARICF réutilise l'air en boucle, ce qui lui donne une grande autonomie par rapport à l'ARICO, cependant cet air circulant en boucle chauffe et devient relativement chaud ce qui peut entraîner de faibles brûlures sur le visage du porteur. Le port de cet ARICF nécessite d'avoir suivi une formation. Ces appareils permettent une autonomie allant d'une à quatre heures. Ils sont principalement utilisés par les Groupes d'Exploration de Longue Durée (GELD) qui sont formés à les utiliser.

Utilisation

En cas d'urgence, l'appareil peut se mettre seul, mais idéalement l'équipement se fait à deux, le second vérifiant la mise en place. Cela s'appelle le contrôle croisé ou RAPACE. On s'attarde surtout sur la mise en place de la pièce faciale (le masque) afin de s'assurer qu'il ne présente aucune fuite. Lorsque le porteur a ouvert sa bouteille, il lui suffit de faire une apnée, si un sifflement au niveau de la face survient, c'est qu'il y a une fuite.

Points de contrôle :

- Robinets (ouverture complète)

- Ajustement du harnais

- Pression

- Armement du système sonore

- Code de communication

- Étanchéité du masque

Au repos, le porteur doit respirer normalement, sans forcer.

On calcule l'autonomie du porteur d'ARICO par le rapport

où est la pression de la bouteille lue sur le manomètre, le volume en litre de la bouteille (gravé sur la bouteille) et est le débit d'air qu'utilise le porteur (cf. Loi de Boyle-Mariotte).

Si on ne connait pas ce débit, on peut l'estimer à 90 litres par minute (norme sapeur-pompier en France).

Pompiers

Les pompiers utilisent des appareils respiratoires isolants en circuit ouvert (ARICO) ou en circuit fermé (ARICF) pour certains spécialistes. Ils sont portés dans toutes les situations de feu en milieu clos ou semi-clos, ainsi que pour les feux d'extérieur générant beaucoup de fumée (par exemple feu de véhicule) et dans les situations où l'on soupçonne une atmosphère toxique (par exemple fuite de produit dangereux). Tous les Binômes d'Attaque (BAT) en sont équipés et se vérifient mutuellement (pression, sifflet, étanchéité) en ouvrant le robinet, respirant une bouffée ou deux puis en lisant la pression sur le manomètre, en fermant le robinet jusqu'à entendre le sifflet puis sentir l'étanchéité lorsque le masque se plaque sur le visage.

Les robinets des bouteilles sont dirigés vers le bas : d'une part cela permet au porteur d'ouvrir la bouteille qui serait restée accidentellement fermée, et d'autre part, le robinet est ainsi protégé de la chute d'un objet.

Les ARI comportent une, deux ou trois bouteilles gonflées à 200 ou 300 bars. Ils sont parfois munis d'une cagoule étanche qui permet de faire respirer une autre personne, dans le cadre d'un sauvetage. De nos jours, les bouteilles sont seules, et ont un volume compris entre 6 et 9 L gonflés à une pression d'utilisation de 300 bars. La pression minimale d'engagement est de 280 bars.

Lors de leur engagement, les binômes sont équipés d'une balise sonore de localisation ou dispositif de l'homme mort, qui se déclenche manuellement ou si le porteur ne bouge plus pendant un certain temps. Les binômes ont également une ligne guide (qui peut-être un établissement de tuyaux dans certains cas) qui leur permet de revenir sur leurs pas quand l'alarme de mi-charge retentit.

Pour le port des tenues NRBC, il existe des ARI contenant un système de climatisation, le froid étant produit par l'évaporation de carboglace[7]. Ceci permet de limiter les risques d'hyperthermie maligne d'effort. En effet, avec tout l'équipement de protection individuel, les sapeurs-pompiers sont soumis à un effort très intense.

Enfin, il existe des groupes spéciaux formés au port des appareils respiratoires isolants à circuit fermé (ARICF) qui permettent de rester plus longtemps dans une atmosphère dangereuse mais nécessitent une formation particulière et une très bonne condition physique. Ce sont les Groupes d'Exploration de Longue Durée (GELD).

Normes

Liste non exhaustive.

- Normes européennes (CEN) :

- EN 137 : appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé - Exigences, essai, marquage.

Cette norme est une des normes élaborées dans le cadre de la directive européenne sur les équipements de protection individuelle (directive 89/686/CE du ) et la directive relative aux équipements marins (directive 96/98/CE du ).

- EN 137 : appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé - Exigences, essai, marquage.

- Normes françaises NF :

- EN 144-1 et 144-2 : bouteilles d'air comprimé

- EN 136-10 : masque facial

- EN 137 : harnais de transport et détendeur haute pression

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

- « RAPACE », sur Info Pompiers, (consulté le )

- M. Paulin, « Mémoire sur un appareil destiné à donner le moyen de pénétrer dans les lieux infectés », Archives générales de médecine, iII, vol. II, , p. 522 (lire en ligne)

- Gustave Paulin, « Appareil-Paulin contre l'asphyxie par la fumée », Nouveau manuel complet du sapeur-pompier, ou Théorie sur l'extinction des incendies (Nouvelle édition, rectifiée et beaucoup augmentée), , p. 100-103 (lire en ligne)

- Revue universelle des mines, de la métallurgie..., 1864, p. 201

- Romain Sanchez, Tout fey, tout flamme no 4, 29 juillet 2021, revu le 8 avril 2022.

- F. Lebreton, « L'appareil Guglielminetti-Dräger pour l'exploration des milieux remplis de gaz irrespirables », Annales des Mines, 10e série, vol. 7, , p. 667-677 (lire en ligne)

- Thermorégulation, une « clim » dans les tenues, sur le site pompiers.fr