Aubusson (Orne)

Aubusson est une commune française, située dans le département de l'Orne en région Normandie, peuplée de 408 habitants[1].

| Aubusson | |

La mairie et l'église Saint-Céneri. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Orne |

| Arrondissement | Argentan |

| Intercommunalité | Flers Agglo |

| Maire Mandat |

Sylvain Boulant 2020-2026 |

| Code postal | 61100 |

| Code commune | 61011 |

| Démographie | |

| Gentilé | Aubussonnais |

| Population municipale |

408 hab. (2020 |

| Densité | 105 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 47′ 03″ nord, 0° 33′ 09″ ouest |

| Altitude | Min. 168 m Max. 272 m |

| Superficie | 3,90 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Flers (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Flers-2 |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

La commune est située au cœur du Bocage normand et touche aux confins méridionaux de la Suisse normande. L'atlas des paysages de la Basse-Normandie la place pour sa plus grande partie dans l'unité de la Suisse normande qu'il caractérise par « un relief particulièrement vigoureux » aux paysages « parmi les plus emblématiques de l’image touristique de la région »[2]. Une frange ouest du territoire est classée dans l'unité des hauts pays de l’ouest ornais et du Mortainais située majoritairement au nord-ouest du département de l'Orne et caractérisée par un « paysage rude, marqué par un relief complexe modelé par les cours d’eau qui en divergent comme d’un château d’eau »[3].

Le bourg est à 5 km au nord de Flers, à 6 km au sud-ouest d'Athis-de-l’Orne et à 9 km au sud de Condé-sur-Noireau.

Aubusson est une commune de forme oblongue et grossièrement pentagonale qui s’étend modestement sur 3,90 km2. D’est en ouest, sa plus grande largeur, sur le parallèle de latitude 48° 46’ 50” N, approche 1,6 km, alors que la distance séparant les extrémités septentrionale et méridionale — celle-ci étant sur le méridien de longitude 0° 32’ 32” W —ne dépasse guère les 3,6 km.

Ces deux extrémités constituent des points remarquables du territoire aubussonnais. Au nord, à la confluence du ruisseau de la Gosselinière et de la Vère, il s’agit du point coté le plus bas relevé dans la commune (167/168 m d’altitude). Là est aussi le point de jonction entre Aubusson, Montilly-sur-Noireau et Athis-de-l’Orne. Au sud, sur la route départementale 25 joignant Flers à Athis-de-l’Orne et à l'emplacement de l'échangeur de la Trigale, sur la limite entre Aubusson et Flers, se trouve a contrario le point culminant de la commune (272 m d’altitude).

Les lieux-dits sont, du nord-ouest à l'ouest, dans le sens horaire : la Villière, le Clos de la Mare, la Maillardière, la Blanchisserie (au nord), le Hamel du Bois, la Gosselinière, le Bourg, la Masure (à l'est), les Rihardières, le Vivret (au sud), la Guermondière et le Coudray (à l'ouest)[4].

Relief

En quelques kilomètres seulement, la dénivellation est d’une centaine de mètres. Le relief d’Aubusson est donc accidenté, mouvementé. Une forte proportion du territoire (environ 20 %) présente en effet des pentes supérieures à 10 % et la déclivité atteint même 30 % au nord. Ainsi passe-t-on de 173 m au Pont de Vère — lieu où le ruisseau d’Aubusson qui marque la limite entre Aubusson et Saint-Georges-des-Groseillers se jette dans la Vère — à 248 m au centre-bourg d’Aubusson, soit un dénivellement de 75 m alors que la distance à vol d’oiseau n’est que de 1 100 m.

Une légère planéité existe toutefois dans la partie sommitale de la commune, suivant une ligne de crête de direction nord-sud qui offre une magnifique vue sur le bocage d’où se détachent d’autres éminences comme le proche mont de Cerisy ou le plus lointain mont Pinçon, point culminant du Calvados. La topographie aubussonnaise trouve son explication dans l’histoire géologique de la région. La totalité du sous-sol d’Aubusson est constitué de cornéennes, roches massives et très dures, mais sa bordure orientale, où coule le ruisseau de la Gosselinière, est au contact du massif granitique d’Athis.

Sur le plan géologique, le territoire d’Aubusson est donc inscrit dans l’auréole de métamorphisme du granite d’Athis. La dureté des cornéennes explique ainsi la situation haute de la commune et ses fortes pentes. En effet, plus on s’éloigne vers l’ouest du granite, moins les schistes ont été affectés par celui-ci, moins ils sont durs ; et les rochers les plus tendres se sont donc érodés plus rapidement.

Géologie

D’une manière générale, les sols sur cornéennes sont très pierreux et peu épais. À Aubusson, sur le plateau et les fortes pentes, ils ne dépassent pas les 30 cm. Cette faible profondeur, la texture, la nature de la roche sous-jacente et la pente sont de plus à l’origine d’une circulation rapide et latérale de l’eau. Le lessivage est donc intense et les sols d’Aubusson sont très sensibles à l’érosion et à la sécheresse.

Mais la pluviométrie est assez abondante (environ 900 mm annuels[7]) et bien répartie sur toute l’année alors que les températures sont faibles en hiver, d’où de nombreux jours de gelées, et restent fraîches au printemps. Le climat aubussonnais est donc un climat océanique teinté, en raison de l’altitude, de sévérité, et la longueur de l’hiver y est peu propice à une reprise rapide de la végétation. La vocation des sols d’Aubusson est la forêt et la prairie, et la formation végétale de ce territoire fut longtemps climacique.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[12] complétée par des études régionales[13] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Athis-de-L'orne », sur la commune d'Athis-Val de Rouvre, mise en service en 1968[14] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[15] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,3 °C et la hauteur de précipitations de 944,6 mm pour la période 1981-2010[16]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Caen-Carpiquet », sur la commune de Carpiquet, dans le département du Calvados, mise en service en 1945 et à 45 km[17], la température moyenne annuelle évolue de 10,9 °C pour la période 1971-2000[18] à 11,2 °C pour 1981-2010[19], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[20].

Urbanisme

Typologie

Aubusson est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [21] - [22] - [23].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Flers, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 38 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[24] - [25].

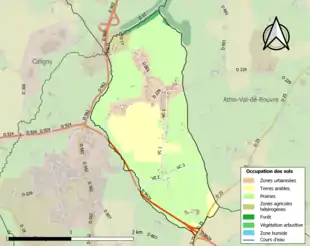

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (88 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (98,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (65,9 %), terres arables (19,6 %), zones urbanisées (10,9 %), zones agricoles hétérogènes (2,5 %), forêts (1 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[27].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme Albucon en 1184[28].

L'origine du toponyme la plus souvent évoquée semble être un anthroponyme latin ou roman : Albert Dauzat et Charles Rostaing l'attribuent, comme pour Albussac, Aubusson et Aubussargues, à Albucius[29]. René Lepelley émet l'hypothèse d'un latin tardif Albucone, dérivé d'Albucus[30].

Pour Gérard Louise, l'étymologie d'Aubusson est peut-être à rechercher dans le thème végétal le plus simple, celui qui évoque la présence d'un bois de faible étendue ou de maigre croissance : le "buisson". En effet, le terme a été utilisé au Moyen Âge sous la forme buchon, busson ou bisson dans le sens de « bois », « bosquet », « buisson » ou de « taillis ». La construction composée de l'adjectif aube (« blanc ») et du nom commun busson (« bois ») fait penser à l'écorce argenté des bouleaux[31].

Le gentilé est Aubussonnais.

Histoire

De la seigneurie de Gasprée à la baronnie de Flers

Lors de l’apogée de la féodalité, le territoire d’Aubusson faisait partie, au sein du duché de Normandie, de la seigneurie de Gasprée dont le « château », à la limite de Saint-Georges-des-Groseillers et de Flers, se situait en bordure de la Vère et à proximité de son voisin flérien. Le moulin banal de ce fief de Gasprée, où les habitants de la seigneurie étaient tenus de faire moudre leurs grains, était localisé sur le cours du ruisseau d’Aubusson en un lieu qui s’appelle toujours le Moulin d’Aubusson. S’intégrant aux terroirs environnants, Aubusson, avec une église dédiée à saint Céneri, oublia donc, à l’époque où le duché de Normandie fut conquis par le roi de France Philippe Auguste (1204), l’appellation en mesnil pour ne conserver que le nom Aubusson qui avait fixé le premier habitat de la paroisse.

Vers 1300, Robert de Fonteines, chevalier et seigneur de Gasprée, fit rédiger un censier recensant les redevances qu’il percevait des tenanciers et paysans de son fief. Ce document permet de connaître les familles qui peuplaient alors la paroisse d’Aubusson (du Coudray, Le Corps, Bâtard, Blanchard, Guermont, Sasnes, Maillard, Le Veel…) et dont certaines, alors que se poursuivaient les défrichements, donnèrent naissance à des hameaux comme ceux de la Guermondière, la Laissanterie, la Maillardière ou la Villière. Ces Aubussonnais de la fin du XIIIe siècle devaient donc payer à leur seigneur des redevances en nature ou en argent, mais aussi effectuer des corvées sur la réserve du seigneur et, en cas de nécessité, réparer le moulin banal d’Aubusson. Le plus taxé d’entre eux, Jehan du Coudray, était astreint à faire les foins, couper les grains et les transporter à la grange seigneuriale, nettoyer les étables et épandre le fumier dans les champs du seigneur, fournir le bois de chauffe et d’outillage, voire le charroyer jusqu’à la résidence seigneuriale sise à La Chapelle-Biche, acheminer également la farine du moulin au four seigneurial.

L’expansion du peuplement aubussonnais constatée lors de ces beaux siècles (XIe-XIIIe) du Moyen Âge fut toutefois interrompue au XIVe siècle à la suite — alors que s’installait un climat froid et humide — d’une grave crise économique d’origine agricole, de la terrible et meurtrière peste noire qui atteignit la Normandie en juillet 1348, et des ravages liés à la guerre de Cent Ans. Vers 1400, Aubusson ne comptait plus que 16 feux ; vers 1500, 18, soit moins d’une centaine d’habitants. De plus, durant ce siècle de léthargie démographique, la paroisse avait connu, comme la Normandie et plusieurs autres provinces du royaume, l’occupation anglaise. Celle-ci dura ainsi trois décennies (années 1420, 1430 et 1440).

La renaissance d’Aubusson se produisit au début du XVIe siècle, époque où Guillaume de Grosparmy incorpora, en 1521, à la baronnie de Flers la seigneurie de Gasprée et d’Aubusson. En un tiers de siècle, Aubusson gagna en effet une cinquantaine d’habitants, dépassant ainsi les 150 âmes. La grande majorité étaient des paysans mais il y avait parmi eux, outre le meunier du Moulin d’Aubusson, quelques artisans et notamment des charpentiers.

Un destin lié, de la Renaissance à la Révolution, à la « terre de Flers »

Jusqu’à la Révolution, Aubusson fit donc partie de la baronnie de Flers qui comprenait également les paroisses de Flers, Saint-Georges-des-Groseillers, La Chapelle-Biche, La Chapelle-au-Moine, Saint-Clair-de-Halouze et l’importante forêt de Halouze où une grosse forge, mue par eau, produisait par jour plusieurs milliers de livres de fer — des Aubussonnais y travaillèrent — et procurait ainsi au seigneur de substantiels revenus. Aubusson eut donc pendant plus de deux siècles et demi les mêmes barons — puis comtes à partir de 1598 — que Flers : les Grosparmy, puis Pellevé et enfin La Motte-Ango. Ceux-ci avaient le droit de présentation au bénéfice-cure de Saint-Célerin (Céneri) d’Aubusson, la collation étant accordée au nouveau curé de la paroisse par l’évêque de Bayeux.

Sous l’Ancien Régime, la baronnie de Flers relevait en effet au religieux, du diocèse de Bayeux et du doyenné de Condé-sur-Noireau, et au civil, de la généralité de Caen et de l’élection de Vire. Proche de Sainte-Honorine-la-Chardonne et voisine d’Athis et Montilly-sur-Noireau, Aubusson compta cependant quelques protestants parmi ses habitants au XVIIe siècle, mais ils furent contraints d’abjurer et renoncèrent à la « religion prétendue réformée ».

De quelque 150 habitants vers 1530, la population aubussonnaise passa à 300 vers 1730 et à 340 à la veille de la Révolution. Les faibles potentialités agricoles du terroir aubussonnais ne pouvaient supporter un tel poids démographique. Limitrophe d’Athis, un des foyers originels du domestic system (travail au domicile) des activités textiles (filature et tissage), Aubusson comptait alors sur son sol de nombreux toiliers. Vers 1700, ils représentaient plus des deux tiers des chefs de famille de la paroisse. De nombreux métiers à bras étaient donc actionnés dans les celliers des masures aubussonnaises et les toiles, de chanvre ou de lin, étaient écoulées dans la région par des marchands-fabricants habitant les gros bourgs voisins.

La vie était néanmoins rude et incertaine sous la monarchie absolue pour ces toiliers, laboureurs, journaliers et autres artisans d’Aubusson. Le 1er mars 1789, l’occasion leur fut donnée d’en faire état à travers la rédaction du cahier des plaintes et doléances des habitants d’Aubusson, paroisse, en vertu d’une très récente réforme, de l’arrondissement de Condé-sur-Noireau et du département de Vire. Sous la direction de leur première municipalité élue en septembre 1787 et installée en mai 1788, les chefs de famille d’Aubusson présentèrent deux revendications majeures à l’attention du roi : la réduction des lourdes impositions royales et une voie Condé-sur-Noireau - Flers viabilisée mais passant en marge de leur territoire pour n’avoir qu’un pont à édifier sur la seule Vère.

Pour justifier le premier point, les Aubussonnais évoquèrent la médiocrité de leur terroir — avec des espaces importants en bruyères, de longues jachères, le recours nécessaire aux engrais — la destruction des « mauvais bleds » (seigle, sarrasin) tant par les bêtes sauvages (sangliers, cervidés) — le bois de Flers est proche — que par les mans (vers blancs de hanneton), le chômage qui atteint souvent les nombreux tisserands et que le curé ne peut guère secourir en raison de la faiblesse du revenu de son bénéfice, et le fait que les meilleures parcelles soient possédées ou exploitées par des horsains qui n’acquittaient pas la taille dans la paroisse. Quant à l’axe Condé-sur-Noireau - Flers, vital pour la majeure partie du territoire d’Aubusson car il en constitue le seul débouché, ils réclamaient son aménagement avec un Pont de Vère praticable en hiver.

Une commune modérée durant la décennie révolutionnaire

Ce 1er mars 1789, les Aubussonnais élurent aussi leurs deux délégués chargés de se rendre, munis du cahier de doléances, à Vire le 5 mars suivant afin de participer à l’assemblée de l’élection de Vire devant réunir en un seul les cahiers de doléances et désigner les représentants de l’élection ayant mandat d’élire, à Caen, les six députés du tiers état de la généralité. Deux des membres de la municipalité, Michel Cailly et Charles Callais, furent donc délégués. La Révolution était engagée et les premières mesures, notamment l’abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, durent satisfaire les pauvres roturiers d’Aubusson.

Les membres de l’Assemblée constituante entreprirent bien vite une profonde réorganisation des structures administratives. La commune d’Aubusson se trouva ainsi intégrée au canton de Flers (sa première section comprenant, outre Aubusson et Flers, Saint-Georges-des-Groseillers, La Lande-Patry et La Selle-la-Forge), lui-même subdivision du district de Domfront, un des six districts du département de l’Orne. Pendant des siècles, la paroisse d’Aubusson avait été tournée vers Caen et Bayeux, désormais elle devait regarder vers Alençon et Séez.

Au début de 1790, les citoyens « actifs » (électeurs) d’Aubusson procédèrent à l’élection de leur premier maire. Le laboureur Michel Cailly, de 1790 à 1792, le marchand Jean Blin, de 1792 à 1795, le laboureur Richard Gauquelin, en 1795, remplirent ainsi successivement cette fonction. Outre la mise en place de la nouvelle fiscalité et le maintien de la bonne police, le premier d’entre eux eut à gérer la délicate question religieuse. Curé d’Aubusson depuis 1782, maître Gilles Fouquet refusa en effet de prêter le serment pur et simple de fidélité à la Constitution civile du clergé. Privé de sa cure en 1791, il s’exila à Jersey où il mourut. Le deuxième, sous la République, eut à appliquer de difficiles mesures en raison du contexte de guerre : réquisitions de volontaires pour défendre la patrie en danger, de chevaux et d’équipements, perquisitions pour livrer les grains dissimulés… En raison de la déchristianisation qui obligea le curé constitutionnel Pierre Onfroy à cesser ses fonctions curiales en 1794, il dut aussi procéder à la fermeture du lieu de culte. Quant au troisième maire d’Aubusson, il dut poursuivre réquisitions et perquisitions et ce fut lui qui procéda à l’inventaire du mobilier et des ornements de la « ci-devant église » en 1795.

La première guerre civile de la chouannerie éclata alors entre les Blancs, conduits par Louis de Frotté et le taillandier de Saint-Jean-des-Bois Michelot Moulin, et les Bleus dont le leader dans la région était le Carneillais Charles Bertrand l’Hodiesnière, l’ancien conventionnel régicide. Aubusson n’échappa pas à ce cruel conflit puisqu’un de ses habitants, le maréchal-ferrant François Madeleine, fut fusillé, à la suite de l’engagement de son fils dans les bandes de chouans, par les Républicains en 1796.

Les volontaires pour exercer les fonctions municipales n’étaient pas, dans ce contexte, nombreux. Aussi la Convention thermidorienne supprima-t-elle les municipalités des communes de moins de 5 000 habitants pour les remplacer par des municipalités de canton où siégeait, pour chacune des communes, un agent communal élu par les citoyens. Aubusson désigna le tisserand Charles Callais qui, après plusieurs semaines d’hésitations, accepta finalement, et il siégea à La Carneille — le chef-lieu de canton y ayant été transféré à la fin de 1793 en raison de l’esprit contre-révolutionnaire qui régnait à Flers — de 1796 à 1800.

À l’image de Charles Callais, Aubusson fit preuve au cours de cette décennie révolutionnaire d’une grande prudence, se démarquant ainsi à la fois des communes suspectes de menées contre-révolutionnaires - les chouans y furent souvent fort actifs - Flers, La Lande-Patry, Saint-Georges-des-Groseillers et La Selle-la-Forge, et des communes patriotes de La Carneille, Durcet, Landigou, Ronfeugerai, Sainte-Opportune et Les Tourailles. Cette attitude valut à Aubusson de bénéficier de la bienveillance de l’administration départementale. Ainsi en 1791 cette dernière proposa-t-elle de réunir Saint-Georges-des-Groseillers à Aubusson ; ainsi en 1796, alors qu’elle ne disposait que de huit instituteurs pour les onze communes du canton, laissa-t-elle en poste à Aubusson Jean Jouenne, maître d’école en ce lieu depuis 1780, et priva-t-elle d’enseignant les frondeuses La Lande-Patry, Saint-Georges-des-Groseillers et La Selle-la-Forge pourtant plus peuplées.

Un « monde plein » lors de la première moitié du XIXe siècle grâce à l’artisanat textile à domicile

Aubusson connut cependant une forte expansion démographique lors de la phase révolutionnaire passant de 350 habitants en 1790 à plus de 410 en 1800, cela grâce à un fort accroissement naturel. Malgré l’amorce d’un exode rural à compter du milieu des années 1830 — au profit d’un pôle flérien en forte émergence — la croissance se poursuivit à un rythme soutenu pendant un bon quart de siècle, l’effectif aubussonnais dépassant les 500 habitants à la fin des années 1820, les 600 vers 1835, cet apogée se prolongeant jusqu’au début des années 1840. La densité excédait alors les 150 habitants au km2. Aubusson était alors « un monde plein ».

Le contrôleur des contributions directes chargé de diriger les opérations de l’établissement du cadastre « napoléonien » en 1830 et le maire Pierre Chauvin expliquèrent remarquablement pourquoi la pauvre commune d’Aubusson ne pouvait supporter une telle population :

« En déduisant les prés et les bois, le sol qui reste en plants fruitiers et en labours ne suffirait pas à l’entretien de la population, du moins pendant une partie de l’année (...). Les fermiers sont pris souvent dans la classe des prolétaires qui se trouvent dans la nécessité de se loger à n’importe quel prix. L’occupation continuelle d’une partie considérable des habitants est celle de la fabrication des toiles dites coutils pour le compte des négociants de Flers, et ils trouvent dans ce travail la ressource que l’étendue et la qualité du sol d’Aubusson ne pourraient leur donner »

.

Vers 1850, 130 chefs de famille aubussonnais exerçaient l’activité de tisserand à domicile et possédaient pour la plupart un courtil ou quelques parcelles permettant une agriculture d’autosubsistance dans le cadre, avec leurs voisins laboureurs, d’une alliance du métier à tisser et de la charrue. N’étant pas astreint à la tyrannie de l’horloge, le tisserand aidait le cultivateur lors des gros travaux annuels et, en contrepartie, le laboureur prêtait ses animaux de trait et ses instruments aratoires pour travailler le lopin de l’ouvrier de la fabrique dispersée.

Quelques marchands-fabricants — certains furent portés à la tête de la commune — demeuraient aussi sur le sol d’Aubusson, fournissant le fil — notamment de coton importé dans le Bocage à partir des années 1820 et produit par les filatures installées sur le Noireau et sur la Vère — à leurs voisins tisserands et assurant la commercialisation des coutils et autres pièces tissées. Pierre Vardon, cinquième maire de la commune (1813-1815), fut l’un de ces innovateurs ingénieux qui développèrent la fabrique dispersée de Flers. Cet habile fabricant aubussonnais tissa vers 1800 des coutils imitant la feuille de fougère. Mais après le cambriolage de son cellier, le procédé, qui lui avait beaucoup rapporté, se diffusa à l’ensemble de la fabrique.

Bonaparte ayant rétabli les municipalités communales et donc la fonction de maire — toutefois placé sous la tutelle du préfet institué en 1800 — Charles Callais fut auparavant à la tête de la commune d’Aubusson (1800-1813). La défaite de Waterloo ayant entrainé un changement de régime, son successeur Pierre Vardon dut céder la place de maire au laboureur Pierre Duhazé (1815-1829). Quittant Aubusson pour Saint-Georges-des-Groseillers, celui-ci fut remplacé par un autre cultivateur, Pierre Chauvin (1829-1846) qui transmit le flambeau à un de ses amis tisserands, Pierre Gauquelin (1846-1848), tous étant bien entendu nommés par le préfet de l’Orne.

À la suite de la pacification religieuse instaurée par Bonaparte, ces cinq maires d’Aubusson assumèrent les conséquences du rétablissement du culte catholique dans leur commune. Un desservant fut en effet nommé en 1802 à la cure d’Aubusson à charge pour la municipalité de réparer l’église, abandonnée pendant huit ans, et de fournir au prêtre un logement décent. L’église Saint-Céneri d’Aubusson, en appareil de grès et de granit, avait été édifiée un bon siècle auparavant. Deux statues en bois peint représentant saint Céneri et saint Denis — elles ont été inscrites en 1972 à un registre départemental des Antiquités et objets d’art alors que l’église figure dans l’Inventaire départemental des églises « dignes d’intérêt » — ont aussi été datées du XVIIe siècle.

Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, l’église fut donc l’objet de l’attention des municipalités successives. Celle de Pierre Vardon reconstitua l’ameublement et fit l’acquisition d’ornements ; celle de Pierre Chauvin contraignit, au début des années 1830, le conseil de fabrique, qui avait entrepris en 1827 des travaux malvenus, à financer pratiquement la réédification de l’édifice. Après bien des avatars, le maire dut cependant prendre la direction des opérations de réhabilitation de l’église en 1838, faisant appel aux paroissiens en guise de main-d’œuvre.

Sur les conseils et plans de l’ingénieur-voyer de Domfront, la nef fut consolidée et deux chapelles latérales furent rajoutées donnant ainsi à l’édifice la forme d’une croix latine. La fabrique ayant épuisé ses fonds, une subvention de l’État, une participation de la commune, des dons des fidèles permirent, en 1842, avec le pavage du chœur, de la nef et des chapelles, et la rénovation du maître-autel, l’achèvement des travaux. Une seconde cloche — la première datant de 1818 — fut enfin installée dans le petit clocher situé au-dessus du porche, sous la municipalité Gauquelin, soit en 1847.

Quant au logement du desservant, la commune dut, dans un premier temps, le louer car le presbytère avait été mis en vente en 1796 comme bien national. Mais, en 1822, la commune le racheta à son propriétaire d’alors ; le maire Pierre Duhazé avançant sur ses fonds propres la somme nécessaire, à charge pour la communauté aubussonnaise de le rembourser en huit annuités. Le bâtiment n’était cependant pas en bon état et, dès 1824, d’urgentes réparations furent engagées, financées à la fois par la commune et par les paroissiens. En 1835, après une tempête ayant enlevé une partie de la toiture, la municipalité Chauvin fit couvrir le presbytère en ardoises, ce matériau étant jugé plus durable et moins dangereux que la paille jusque-là utilisée. Pendant quelques années, le desservant d’Aubusson logea donc dans la plus belle maison de la commune.

Autre réalisation municipale importante faite sous la monarchie de Juillet, la première école fut construite dans le bourg d’Aubusson, entre le presbytère et la voie conduisant au pont de Vère, de 1836 à 1839. Prévue pour accueillir cinquante-six élèves des deux sexes, loger l’instituteur et abriter la mairie, elle fut mise en péril par de violentes tempêtes dès janvier 1840 et mars 1842. Alors que la classe ne possédait ni poêle pour chauffer en hiver, ni lieux d’aisance — ces lacunes ne furent palliées qu’en 1845 — le bâtiment fut, comme le presbytère voisin, endommagé par la fureur des vents. Cette école fut par ailleurs vite saturée, une centaine d’enfants d’Aubusson et des environs immédiats étant en effet d’âge scolaire. Dès 1843, fut en conséquence prise la décision de scolariser les garçons le matin et les filles l’après-midi.

Dans un autre domaine, Bonaparte avait décrété le recours aux corvées pour doter le pays de voies de communication permettant d’assurer les déplacements des hommes et des marchandises et d’éviter ainsi, comme au temps de la chouannerie, les possibilités de guérilla. Durant les années 1800 et 1810, les Aubussonnais furent donc contraints de participer à l’ouverture de la route Tinchebray - Condé-sur-Noireau qui ne leur était d’aucune utilité, d’où des récriminations de leur part. Lors de la suppression du canton de La Carneille, en 1801, Aubusson avait été de fait bizarrement rattachée au canton de Tinchebray alors que Flers et ses autres voisines, Ronfeugerai mise à part, dépendaient de Saint-Gervais-de-Messei. Cela expliquait donc l’obligation de concourir au désenclavement de Tinchebray, chef-lieu où les Aubussonnais devaient se rendre pour les affaires relevant de la justice de paix et l’enregistrement.

Les édiles d’Aubusson réclamèrent avec insistance pendant un quart de siècle, d’abord leur rattachement au canton d’Athis puis leur insertion dans un nouveau canton de Flers. Satisfaction leur fut donnée en 1826 lorsque Flers, La Lande-Patry, Saint-Georges-des-Groseillers, La Selle-la-Forge, La Chapelle-au-Moine, La Chapelle-Biche (canton de Messei), Landigou, Montilly-sur-Noireau (canton d’Athis), La Bazoque, Caligny, Cerisy-Belle-Étoile, Landisacq et donc Aubusson furent unies au sein d’un nouveau canton. Jusqu’au milieu des années 1820, les édiles d’Aubusson demandèrent donc que leurs prestations aillent prioritairement à la voie Flers-Athis. Puis, la route royale no 162 étant construite entre Condé-sur-Noireau et Flers, ils firent du chemin vicinal no 2, joignant le bourg d’Aubusson au Pont de Vère, l’axe vital de la commune. Mais chaque année, faute d’un véritable encaissement, il fallut réparer et réparer encore ce chemin dont le tracé fut en partie modifié, en 1847, pour passer par le Hamel du Bois.

Une progressive insertion à l’espace régional au cours du troisième quart du XIXe siècle

De la fin des années 1840 au milieu des années 1870, la population aubussonnaise continua d’excéder le demi-millier d’habitants. Pourtant, les naissances devinrent inférieures en nombre aux décès à partir des années 1860. Du fait de la disette du coton qui résulta, de 1862 à 1865, de la guerre de Sécession aux États-Unis, l’exode vers le pôle urbain flérien fut toutefois, au même moment, freiné et le solde apparent des entrées-sorties fut donc moins négatif que lors des années 1830 et 1840. La « fièvre constructrice », commencée sous la monarchie de Juillet, se poursuivit en conséquence à Aubusson sous le Second Empire et de belles maisons aux encadrements en granite et au remplissage des murs en cornéennes furent édifiées çà et là sur le sol aubussonnais.

Durant cette période où la fabrique dispersée connut un second essor lors d’une décennie de prospérité retrouvée (1852-1861) et où l’activité agricole, toujours fondée sur une céréaliculture dominante, améliora ses productions, trois marchands-fabricants furent appelés, par les édiles (en 1848, 1870 et 1871) ou par le préfet, à la tête de la commune : Louis Vardon, de 1848 à 1858, Jean Lecornu, de 1858 à 1870, Victor Gauquelin, en 1871. L’action du premier d’entre eux fut contrariée par les nombreuses dissensions qui opposèrent le desservant à plusieurs instituteurs. Sa municipalité fut surtout confrontée au très mauvais état de l’école et dut entreprendre, en 1852, des travaux d’urgence. Sept années plus tard, l’école, devenue dangereuse, dut être abandonnée et l’administration de l’Inspection académique retira même l’instituteur en 1860.

Jean Lecornu prit donc l’initiative, tout en louant un local provisoire pour que les cours soient à nouveau assurés à Aubusson, de faire construire une nouvelle école. À l’image de Pierre Duhazé en 1822, le dixième maire d’Aubusson avança sur ses deniers la conséquente somme nécessaire à la construction, avec comme matériaux le granite et les tuiles, d’une solide école. La commune mit deux décennies pour rembourser la dette auprès du maire, puis de sa veuve et enfin d’une nièce.

En 1867, Aubusson pouvait s’enorgueillir — et être enviée par nombre de communes proches — de disposer d’une belle école comprenant une classe pour les garçons, une classe pour les filles, un logement de fonction et la mairie. Un couple d’instituteurs fut donc nommé à la rentrée de 1867, mais, en 1872, la municipalité Gauquelin exigea une institutrice congréganiste pour les filles. Il fallut alors partager le logement de fonction et construire un second escalier partant de la classe des filles pour permettre à la religieuse de la communauté de Briouze d’accéder au petit appartement qui lui était ainsi attribué. Cette situation, qui dura jusqu’en 1902, engendra des problèmes de cohabitation entre la religieuse et quelques-uns des nombreux instituteurs laïcs qui se succédèrent à l’école des garçons.

Le désenclavement de la commune progressa aussi lors du Second Empire. À partir de 1854, fut en effet terrassé sur le sol d’Aubusson le chemin de moyenne communication no 29 dit de La Forêt-Auvray à Truttemer. Traversant la commune d’est en ouest, il passait par le bourg, mordant ainsi sur le cimetière, et par le Coudray. Il fallait, entre ces deux lieux, tenir compte de la pente et, au début des années 1860 — le chantier avançait lentement — une large courbe fut tracée, interdisant ainsi le passage de cet axe au cœur du hameau de la Villière. Ensuite encaissée, cette route permit de joindre Aubusson à Saint-Georges-des-Groseillers et, par Rainette, au cœur de Flers. Un autre chemin, le chemin vicinal no 4, passant par la Guermondière, permit aussi de joindre, par la Planchette, le bourg d’Aubusson au chef-lieu de canton. Cela était d’autant plus important pour les affaires de la commune que Flers bénéficia, au début des années 1870, d’un nœud ferroviaire alors que plusieurs établissements industriels s’édifiaient sur le sol de cette ville en pleine expansion.

La traversée du bourg par le chemin de moyenne communication no 29 et les carrefours avec les chemins vicinaux no 2 et no 4 qui en résultaient d’une part, la construction de plusieurs maisons le long de ces voies d’autre part, rendirent dès lors difficile le maintien du cimetière, exigu et insalubre, au côté de l’église. Faute de moyens financiers, les municipalités Vardon et Lecornu ne purent régler le problème et ce fut donc la municipalité Gauquelin qui bénéficia d’une solution apportée sur un plateau par Julie Anne Lecornu, complétant ainsi l’œuvre de son mari, l’ancien maire, en faisant donation, en 1872, d’une parcelle située le long du CV no 4 à charge pour la commune d’en faire un cimetière. En son centre fut édifiée une chapelle funéraire où furent inhumés Jean et Julie Lecornu qui furent donc de grands bienfaiteurs de la commune d’Aubusson.

Une « hémorragie démographique » de la fin des années 1870 à la Grande Guerre

Dénombrant encore plus de 500 habitants au début du quatrième quart du XIXe siècle, Aubusson en comptait moins de 190 au début des années 1920. En moins d’un demi-siècle, la chute avait été spectaculaire, et notamment au tournant des années 1870 et 1880 et au début des années 1890 lorsqu’au déficit naturel se conjuguèrent deux vagues d’immigration, d’abord vers le pôle flérien, puis vers d’autres centres urbains plus lointains. Engagée vers 1866-1867, s’étendant sur un quart de siècle, la révolution industrielle de l’agglomération flérienne fut en effet inachevée et ne put contribuer à retenir tous les migrants de la région, la sécheresse de 1893 ayant de plus accentué cet inexorable exode rural.

Pour de nombreux Aubussonnais, la concurrence des usines condamna à mort le tissage à domicile et, au tout début du XXe siècle, le nombre de tisserands devint, à Aubusson, inférieur à celui des agriculteurs. Avec la moindre pression démographique sur le sol de la commune, ces derniers transformèrent, à la fin du XIXe siècle, en herbages les parcelles autrefois consacrées à la culture du seigle ou du sarrasin. Ce « couchage en herbe » - qui teinta de vert le paysage aubussonnais - fit aussi que l’agriculture d’autosubsistance cohabita avec une agriculture commerciale qui pouvait écouler sur les marchés des villes voisines des productions laitières (beurre), avicoles ou fruitières (dérivés de la pomme).

Signe de ces mutations socio-professionnelles en cours, au fabricant Victor Gauquelin succédèrent à la tête de la commune deux cultivateurs, Armand Hélie (1900-1904) et Jules Pottier (1904-1919). Les dossiers prioritaires ne changeaient pas : entretien des bâtiments communaux et amélioration des voies communales. À la fin des années 1870, les cours de récréation des garçons et des filles furent séparées et une clôture fut installée le long de la voie publique ; puis, au milieu des années 1880, la couverture fut en partie refaite ainsi que la cheminée du logement de l’instituteur ; enfin, au début des années 1900, à nouveau la toiture, le plancher de la classe des garçons, le chauffage (poêle et tuyaux) firent l’objet de travaux alors que les murs étaient blanchis. Mais ces investissements ne permirent pas de sauvegarder l’existence de deux écoles séparées. À compter de 1890, une menace pesa en effet sur le maintien de l’école spéciale de filles. Ce fut finalement au début de 1903 que les deux classes furent réunies au sein d’une école mixte, obligeant l’instituteur laïc et l’institutrice congréganiste à céder la place à mademoiselle Binet, une institutrice laïque, qui instruisit les jeunes Aubussonnais des deux sexes pendant plus de deux décennies.

Pour la voirie, le CV no 2 (bourg - pont de Vère) fut élargi et entièrement empierré au milieu des années 1870, le CV no 4 (bourg - Flers par la Guermondière) le fut à son tour au début des années 1880 mais avec un tracé modifié au-delà de la Guermondière, le CV no 5 (la Guermondière - les Clos par les Rihardières) fut ouvert et aménagé au début des années 1900. Ce fut un autre aménagement qui conduisit le maire Victor Gauquelin à cesser ses fonctions de maire. Jugeant dangereux l’éclairage à l'acétylène de l'église et du presbytère que réclamait en 1899 le curé Jules Mary, il fut désavoué par ses conseillers et se retira, son successeur Armand Hélie cautionnant pour sa part l'installation concernée.

En cette fin du XIXe siècle, les édiles aubussonnais manifestèrent un esprit de solidarité cantonale ainsi que le montrent deux délibérations de 1882 et 1883 portant sur des demandes émanant des communes de Chanu et de Condé-sur-Noireau. La première visait à créer un canton de Chanu amputant ceux de Tinchebray et de Flers, la seconde à établir une foire le premier lundi d’octobre dans la petite ville calvadosienne. Aubusson affirma sa volonté de défendre l’intégrité du canton de Flers et assura Montilly-sur-Noireau, qui venait de transférer la foire Saint-Denis au bourg même, de son total soutien, la contrée ayant tout avantage, aux dires des Aubussonnais, au succès de la foire Saint-Denis.

Fidèle à Flers, Aubusson fit à nouveau preuve de sa modération lors des inventaires de 1906. La loi de séparation de l’Église et de l’État du 9 décembre 1905 avait prévu la remise par l’État des lieux de culte aux communes, cela après avoir dressé un inventaire des biens qui s’y trouvaient. La hiérarchie catholique - ainsi l’évêque de Séez - incita les fidèles à s’y opposer. Le 3 mars 1906, en présence du maire Jules Pottier, l’abbé Mary et les membres de la fabrique refusèrent l’entrée de l’église au percepteur de Flers. Mais, deux jours plus tard, lors de la seconde tentative, le fonctionnaire put procéder, sans opposition ni manifestation, à l’inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale d’Aubusson.

Dans les premières heures du mois d’août 1914, le tocsin annonça, à Aubusson comme dans les villes et villages voisins, la déclaration de guerre et la mobilisation générale. Jules Pottier eut, au cours de cette Grande Guerre, la lourde mission d’informer plusieurs familles de la disparition d’un mari ou d’un fils. Six Aubussonnais — trois hommes mariés laissant quatre orphelins et trois célibataires — moururent en effet pour la France : Émile Lebon, à Ethe (Belgique) en août 1914 ; Eugène Montaufray, en Champagne en septembre 1915 ; Hector Duval, à Verdun en septembre 1916 ; Jean-Baptiste Collin, en Champagne en janvier 1917 ; Édouard Aubine, près de Reims en avril 1917 ; Joseph Filoche, en Picardie en août 1918. Ils rejoignaient dans le martyrologe aubussonnais d’autres jeunes morts pour faits de guerre dans la Grande Armée (Pierre Jean Vardon, Jean Gournay, Pierre Gauquelin, Pierre Létard, Jean Moulin disparus en 1809, Louis Duros en 1813), en Crimée (Pierre Filoche en 1856), lors de la guerre franco-prussienne (Arsène Lefèvre, Victor Gournay, Jacques Madelaine). Réduite parfois, du fait de la mobilisation, à quatre édiles, la municipalité Pottier dut gérer le rationnement, le manque de bras, l’accueil de réfugiés, l’aide aux familles des combattants… La paix revenue, Jules Pottier s’effaça pour laisser l’écharpe de maire à un ancien poilu, Léon Peschet.

Un demi-siècle de semi-léthargie de part et d’autre de l’« année terrible » 1944

De 1920 à 1970, la population d’Aubusson stagne autour de deux cents habitants, tombant toutefois à un minimum de 180 au milieu des années 1950. Pourtant, après trois quarts de siècle de bilan naturel négatif, les naissances étaient devenues plus nombreuses que les décès au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais, avec un pôle flérien connaissant une seconde vague de croissance démographique, l’exode rural, interrompu dans l’entre-deux-guerres, reprennent lors des années 1950 et 1960. La densité d’Aubusson (50 habitants au km2) se situe alors dans la moyenne ornaise.

Lors de l’entre-deux-guerres, les agriculteurs restent nettement majoritaires parmi les actifs de la commune. Au cours des années 1960, leur prééminence s’estompe avec la domiciliation à Aubusson d’employés du secteur secondaire, avec les derniers travailleurs du textile et surtout des ouvriers des industries électriques, métallurgiques, mécaniques, agro-alimentaires et du bâtiment œuvrant au sein d’entreprises des pôles flérien et condéen ou de la vallée de la Vère, et d’actifs du secteur tertiaire avec quelques commerçants aubussonnais mais aussi des employés des transports, des magasins et des services situés à Flers.

Durant ce demi-siècle de stagnation démographique, l’assemblée communale est dirigée par quatre maires : le courtier en bestiaux Léon Peschet (1919-1929), l’instituteur honoraire Marcel Mercier (1929-1945), le cultivateur Louis Pottier (1945-1957) et l’employé d’industrie Marcel Lebon (1957-1972). Le premier d’entre eux commande au statuaire Marcel Pierre, originaire de Bréel, la réalisation en ciment armé d’un poilu en tenue de campagne campant une fière attitude et tenant son fusil à la main droite. L’inauguration de ce monument à la mémoire des soldats aubussonnais tombés au champ d’honneur, financé pour les deux tiers par une quête et pour le tiers restant par les finances communales, a lieu le dimanche 13 novembre 1921 en présence de tous les anciens combattants de la Grande Guerre et dont quelques-uns, ayant inhalé des gaz toxiques, disparaissent prématurément dans ces années de l’entre-deux-guerres. La Première Guerre mondiale avait aussi eu comme conséquence le départ, en 1917, pour Saint-Georges-des-Groseillers, du curé Jules Mary. L’espoir d’obtenir de l’évêché l’affectation d’un prêtre résident s’évanouissant peu à peu, la municipalité Peschet prend, en 1927, la décision de louer à des particuliers le presbytère déserté depuis une décennie et débarrassé de ses sapins peu après.

Pour oublier ces années noires de la guerre, Léon Peschet impulsa le rétablissement de la fête Saint-Céneri. Il propose un programme de courses de chevaux — auxquelles il participait — et d’ânes qui connaissent un franc succès, un dimanche de fin avril ou de début mai, lors de l’entre-deux-guerres. Dans sa gestion municipale, il engage, comme ses prédécesseurs, des travaux à l’école (réfection de la toiture, revêtement en ardoises du pignon ouest) mais refuse de conduire, pour des raisons budgétaires, sa commune vers le modernisme. Après des élections municipales disputées, il est contraint de s’effacer en 1929 et son successeur Marcel Mercier ouvre au progrès la commune d’Aubusson : construction et exploitation, dans le cadre de l’adhésion au syndicat d’électrification de La Carneille, d’un réseau électrique et installation d’une cabine téléphonique décidées en 1932, desserte par le circuit de poste automobile rural d’Athis. La municipalité Mercier continue cependant de suivre les dossiers traditionnels avec, pour l’église, la réfection, à la suite d’une nouvelle tempête, de toute la toiture en 1930, et, pour l’école, la réparation du mur de clôture en 1929, l’installation d’un réservoir en ciment pour recueillir l’eau nécessaire à l’enseignante et aux enfants en 1936, la construction d’un préau en 1939.

Cette année-là éclate la Seconde Guerre mondiale et, comme vingt-cinq ans plus tôt, la mobilisation rappelle de nombreux Aubussonnais. Le désastre militaire de 1940 fit que beaucoup d’entre eux furent faits prisonniers : Louis Aubert, Louis Denis, Cyrille Fouquet, Marcel Gérault, André Gosselin, Raphaël Guibout, Roland Horion, Henri Kiffer, Paul Lemonnier, Albert Mesrouze, Louis et Pierre Pottier, François Piwowarczyk, Clément Vegeais. La majorité d’entre eux ne retrouvent Aubusson qu’en 1945. Comme ailleurs, la période de l’occupation est difficile à Aubusson, avec les privations, les incertitudes du lendemain et le poids de plus en plus oppressant de l’occupant. Des Aubussonnais entrent alors en résistance.

Au premier rang d’entre eux figure l’instituteur, nommé en 1941 à Aubusson, et le secrétaire de mairie Henri Laforest. Secondé par Louis-Émilien Marie, contrôleur des prix domicilié à Bréel, Robert Bernier, transporteur à Saint-Georges-des-Groseillers, Jean Fautrel, hôtelier à Flers, le lieutenant de réserve des chasseurs alpins Laforest organise un corps franc de 150 hommes recrutés, de Lonlay-l'Abbaye à Pont-d'Ouilly, de Tinchebray à La Forêt-Auvray, pour préparer le Jour J. Il affilie son unité au mouvement Libé-Nord et adhère également au réseau de renseignements Manipule dont il est un agent P 2. D’autres Aubussonnais — certains faisant partie de l’organisation OCM au sein de laquelle milite activement la famille Nez, du hameau voisin de la Métairie, d’autres intégrés au maquis FTP du Hamel des Bôts — participent à l’action résistante comme le mécanicien Guy Marie dit Lamarre, l’employé d’imprimerie Gaston Deverre, le retraité Eugène Barbey, des jeunes accueillis dans les fermes du Coudray, des Flériens repliés dans leur résidence secondaire aubussonnaise…

L’année 1944 est, pour ces résistants, mais aussi pour les Aubussonnais et leurs libérateurs une année terrible. Le 11 janvier, Henri Laforest, après avoir été blessé lors d’une course-poursuite, est arrêté par la Gestapo conduite par Hildebrandt, son chef départemental. Transféré à Alençon, puis à Caen et à nouveau Alençon, l’instituteur d’Aubusson résiste, malgré les sévices, aux interrogatoires. Dans un dernier message, qu’il réussit à faire sortir de la prison, à son épouse, il écrit : « J’ai tenu. Je tiendrai ». Mais, le 4 juin, il fait partie du convoi qui quitte Compiègne à destination du camp de concentration de Neuengamme et ce fut dans un autre camp de la mort, celui de Bergen-Belsen, que le lieutenant FFI de l’Orne décède le 20 avril 1945, cinq jours après la libération du camp par les troupes britanniques, celles-là mêmes qui avaient rendu la liberté à Aubusson huit mois auparavant.

Le soir du mardi 6 juin 1944, la ville de Flers est meurtrie par les bombardements alliés et une personnalité flérienne originaire d’Aubusson, l’abbé Louis Horion, ancien professeur de mathématiques à l’Immaculée Conception, fait partie des victimes. Cinq jours plus tard, alors que des dizaines de Flériens et Géorgiens avaient été accueillis à Aubusson où les bouchers Mollet et Arzur avaient ouvert un centre d’abattage pour fournir de la viande aux réfugiés — parmi eux se trouvait le futur président du Conseil Guy Mollet — et à leurs hôtes, Camille Briard est victime, le dimanche 11 juin, d’un malencontreux mitraillage qui tue aussi de nombreux soldats canadiens faits prisonniers au cours des premiers jours qui suivirent le débarquement.

À des centaines de kilomètres d’Aubusson, un des meilleurs amis d’enfance de Camille Briard, vit alors la fin d’un long calvaire. Né à Aubusson, Pierre Fleuriet avait tenté de gagner l’Angleterre via l’Espagne. Arrêté à proximité de la frontière, il avait été déporté en septembre 1943 dans le camp de concentration de Dora-Mittelbau et soumis au travail forcé. Pierre Fleuriet s’éteint le 23 juin loin de sa terre natale. Entretemps, le lundi 19 juin, le lieutenant Frank Grdenich, originaire de Pennsylvanie (États-Unis) et pilote d’un avion « double fuselage » Lockheed P-38 Lightning du 479e Fighter Group, s’écrase, de retour d’une mission sur les Charentes, au petit matin d’une journée marquée par un brouillard extrêmement dense, à proximité du Clos de la Mare. Son leader, Ward Kuentzel — leurs appareils étant entrés en collision — tombe au Petit Val sur la commune de Montilly-sur-Noireau. Le 13 mai 2001, journée chargée d’émotions, une plaque commémorative, scellée dans un bloc de granite, est dévoilée par Joseph Grdenich et sa fille Kathy. Elle rappelle la mémoire du jeune pilote américain mort aux commandes de son avion pour que la France recouvre la liberté.

Cette liberté allait être chèrement payée par les Aubussonnais et leurs libérateurs. Peu avant l’arrivée des soldats alliés, un autre avion allié, un P-47 Thunderbolt, touché par la DCA des Clos, tombe à la Villière. Son pilote s’est éjecté au-dessus d’Athis où il est, semble-t-il, exécuté. Le 12 août, un autre avion allié bombarde un camion allemand qui, chargé de munitions, traverse le bourg d’Aubusson. L’explosion du véhicule tue Jeanne Lepeltier, une Flérienne venue se ravitailler à l’épicerie-café Baumel, et Mathilde Caillon périt, brûlée vive, dans l’incendie du bâtiment attenant au commerce.

Alors que les Alliés approchent, les défenseurs allemands, du 2e Corps de parachutistes de la 7e Armée allemande, devenaient très nerveux. Le 15 août, trois jeunes de Caligny et Montilly-sur-Noireau sont ainsi arrêtés dans le bourg d’Aubusson et massacrés dans un hameau voisin d’Athis. Pour permettre le repli vers l’est du gros des troupes, cette arrière-garde allemande reçoit la mission de freiner l’avance britannique à Aubusson. Le 16 août a donc lieu la bataille d’Aubusson. Après un bombardement par l’artillerie anglaise, les fantassins du 4e bataillon du King's Shropshire Light Infantry (en) (KSLI), appuyés par le 3rd Royal Tank Regiment, s’emparent du pont de Vère à 19 heures. Ordre est alors donné de monter à l’assaut de la colline d’Aubusson sur laquelle, profitant de la topographie et des chemins creux, se sont fortement retranchés les parachutistes allemands.

Sur les pentes d’Aubusson périrent une douzaine de Britanniques, du 4e KSLI, du 3e RTR et du 151e Ayrshire Yeomanry : les capitaines RC Walford, PSY Garrett, DH Bennett, le lieutenant ES Kershaw, le sergent JW Jameson, les soldats GW Badlan, AE Cole, PJ Foulkes, H Kenworthy, ET Mason, TR Walker. Un peu plus au sud, à la Guermondière, le sergent FW Titcombe et le caporal EH Smith sont, dans leur scout-car, mortellement touchés. Les pertes allemandes, entre le moulin d’Aubusson et le Clos de la Mare, entre le pont de Vère et le Hamel du Bois, entre le bourg et la Guermondière, sont aussi élevées. Pris dans la tourmente du combat, des civils sont tués ou grièvement blessés. Les Flériennes Henriette et Yvette Trempu, l’Aubussonnaise Alice Mesrouze ne survivent pas. Au cours de la nuit, Léon Betton, de Caligny, et Jeanne Devolder, de Montilly-sur-Noireau, sont tués à la Masure par un obus.

La bataille d’Aubusson est donc la plus sanglante de la région de Flers. Le souvenir en est gardé par une plaque commémorative et une stèle érigée en 1986 sur la place de la mairie qui porte aujourd’hui le nom du major Ned-Thornburn (Major Urwin Thornburn MC TD MA 4 KSLI), libérateur d’Aubusson fait citoyen d’honneur de la commune. La plaque en marbre blanc, apposée sur le socle du monument aux morts, rappelle la disparition de Camille Briard, Mathilde Caillon, Henri Laforest et Alice Mesrouze. La stèle en granite porte l’inscription, à la mémoire des libérateurs, « À la 11e DB britannique - 16 août 1944 ».

Sous la municipalité présidée par Louis Pottier, le 16 septembre 1947, une autre plaque en marbre blanc, due à l’initiative conjointe du commandant départemental des FFI de l’Orne, des anciens élèves d’Aubusson et de la municipalité, et placée sur le mur de l’école (de nos jours sur celui de la mairie) est dévoilée en « hommage au héros de la Résistance Henri Laforest, mort en déportation à la suite des cruautés nazies ». Aubusson se souvient et se reconstruit. La municipalité Pottier, au sein de laquelle figure la première élue aubussonnaise, Germaine Barbey, fait réparer le clocher de l’église atteint lors de la bataille et la croix hosannière voisine qui avait été décapitée lors de l’explosion du camion de munitions.

Progressivement, les dommages de guerre s’estompent avec la remise en état des bâtiments communaux, l’État apportant sa contribution. Cela se prolonge cependant jusque sous la municipalité dirigée par Marcel Lebon, élu maire à 33 ans en 1957. Sous son mandat, les principaux chemins vicinaux de la commune sont goudronnés, l’école bénéficie de plusieurs aménagements (alimentation en eau potable à partir de la fontaine de la Crochetière, installation de lavabos sous le préau, construction de sanitaires, rénovation du logement de fonction), mais l’œuvre majeure de la municipalité Lebon est, en liaison avec l’abbé René Busnot, curé de Saint-Georges-des-Groseillers et Aubusson, la profonde transformation, décidée en 1965, et la modernisation de l’intérieur de l’église. Conduite sous la direction de l’architecte flérien Pierre Meurice — qui fit appel à l’artiste parisien Jean Cottant pour sculpter une statue de Notre-Dame — cette réhabilitation est achevée en 1967. Le 17 septembre, Mgr Pioger, évêque de Séez, consacre l’autel. La petite église d’Aubusson attire alors l’attention de plusieurs couples des communes voisines qui demandent à y être religieusement unis.

L’agglomération flérienne connait alors une « décennie fastueuse » avec l’édification de ZUP (Saint-Michel puis Saint-Sauveur) et de lotissements pavillonnaires. Une célèbre plume flérienne de l’hebdomadaire L'Orne combattante — dont le premier numéro avait été imprimé dans la clandestinité en juillet 1944 par l’Aubussonnais Gaston Deverre — se prend alors à imaginer le Flers de l’an 2000 s’étendant jusque sur les hauteurs de La Chapelle-Biche, Saint-Paul et Aubusson. Dans un chronique intitulée Ville basse et ville haute, un du pays écrit en effet en mars 1966 :

« Aubusson est une petite commune rurale (qui) ne fait point parler d’elle (…). Aubusson occupe, sur les hauteurs de Flers, une magnifique situation, plus élevée même que celle du Mont Cerisy ! Et c’est peut-être pourquoi Aubusson est appelée à devenir, au moins sur sa route de corniche et sur ses pentes, le plus beau quartier résidentiel de Flers »

. Tempérant cependant son enthousiasme, l’abbé Paul Labutte prophétise :

« Si, un jour, d’autres lotissements sont consentis, si existent des facilités de constructions plus grandes, si le prix des terrains est raisonnable, il est probable que les flancs d’Aubusson se couvriront de pavillons modestes ou importants. »

Pour cela, il faut doter Aubusson de toutes les commodités. La municipalité Lebon programme donc, outre un aménagement foncier prématuré, la desserte en eau potable de l’habitat dispersé d’Aubusson, mais la commune n'est pas alors considérée comme prioritaire par les élus influents de la région. Le projet de remembrement ne faisant pas, de plus, l’unanimité, Marcel Lebon se retire en 1972 et l’exploitant agricole Pierre Salles, 36 ans, lui succède à la tête de la commune.

L’émergence d’une commune périurbaine

Au début des années 1970, Aubusson comptait moins de 200 habitants. Au début du XXIe siècle, elle avoisine les 350 habitants, soit le niveau atteint à la fin de l’Ancien Régime et perdu à la fin du XIXe siècle, et sa densité est de l’ordre de 90 habitants par km2. Cette forte croissance, surtout marquée entre 1975 et 1982, a essentiellement été due à un solde apparent des entrées-sorties ou solde des flux de population largement positif. Ainsi, après avoir été victime d’un profond exode rural pendant de nombreuses décennies, Aubusson a-t-elle bénéficié de l’exode urbain qui caractérise fortement Flers au milieu des années 1970. De jeunes couples s’installèrent donc à Aubusson et cela rejaillit favorablement sur le mouvement naturel avec un nombre de naissances qui resta, malgré l’évolution malthusienne, supérieur à celui des décès.

La composition socio-professionnelle des actifs de la commune connut aussi un profond changement. Le nombre d’exploitants agricoles ne cessa de diminuer (21 exploitations dont 8 professionnelles en 1979, 8 exploitations dont 5 professionnelles en 2000) alors que celui des artisans (menuisiers, électriciens, etc.) et celui des « cols blancs, » employés du secteur tertiaire (cadres, vendeurs, secrétaires, comptables, enseignants…) augmentait notablement. Cette mutation fut prise en compte dans la représentativité communale. En 1971, le conseil municipal de onze membres était composé pour près des deux tiers d’agriculteurs, et aucune femme n’y figurait. En 2001, les actifs du secteur tertiaire représentent deux tiers des élus parmi lesquels se trouvent quatre femmes ; l’une d’elles, Marie-France Briard, une enseignante, étant la première Aubussonnaise à occuper un poste d’adjoint, cela au côté du « bras droit » du maire Pierre Salles, l’exploitant agricole retraité Pierre Dupont.

Pour attirer sur le sol d’Aubusson des néo-Aubussonnais, la première municipalité Salles réussit donc à débloquer le dossier de l’adduction d'eau potable. En 1975, la commune fut ainsi desservie. Dès lors, un lotissement communal fut créé dans le bourg et les travaux de viabilisation furent achevés en mars 1978. La fermeture des commerces traditionnels amena aussi des Aubussonnais à s’unir dans une association de consommateurs pour construire un bâtiment à vocation commerciale. Pour mieux connaître la vie de la commune, ses projets, ses réalisations, et établir un lien entre les habitants, un bulletin municipal fut lancé en janvier 1974. Ce dynamisme aubussonnais reconnu par Villages que j’aime, Aubusson fut récompensée une première fois, à Beuvron-en-Auge (Calvados) en 1977, pour l’agrément de son site et ses efforts d’aménagement.

Au début des années 1980, deux zones artisanales furent établies à la Guermondière et surtout à la Blanchisserie, soit à proximité du Pont de Vère, alors que le bourg était réaménagé avec le redressement des virages, l’élargissement de la route, la réalisation de trottoirs et d’un réseau pluvial, le déplacement du calvaire et du monument aux morts et que les hameaux bénéficiaient du goudronnage de leurs chemins internes. Ceci, ajouté à la construction d’un abri scolaire, d’un terrain de jeux pour les enfants, de la mise à disposition des habitants et associations d’une salle polyvalente, valut à la commune d’Aubusson d’être à nouveau distinguée par Villages que j’aime en 1982 à Val-de-Saâne (Seine-Maritime).

La municipalité élue en 1983 décida la réorganisation foncière de la commune engagée en 1986, la restauration de l’ancien presbytère et sa transformation en mairie et salle de réunions — l’inauguration eut lieu sous la présidence de madame Hélène Blanc, préfet de l’Orne, le 27 juin 1987 — et la création d’un complexe sportif, à proximité de la Guermondière, en 1988. Elle dut cependant s’incliner devant la décision de l’Inspection académique de l’Orne de fermer, au cours de l’été 1986, l’école d’Aubusson dont l’intérieur avait été rénové quatre ans plus tôt. Les petits Aubussonnais fréquentent depuis cette date les écoles de Flers et de Saint-Georges-des-Groseillers.

Au début des années 1990, alors que l’ancienne école était vendue en 1991 à des particuliers, le principal chantier fut celui de la construction, en 1992-1993, de la salle polyvalente Henri-Laforest inaugurée, en présence du sous-préfet d’Argentan, le 3 avril 1993. Le complexe sportif était aussi peu à peu étoffé. Après le stade de football et les vestiaires, des courts de tennis ont été construits en 1995. Entretemps, la municipalité élue en 1989 prit, en 1993, une décision de grande importance, celle d’intégrer la communauté de villes du pays de Flers. Le maire d’Aubusson fut élu, représentant ainsi les communes rurales au sein du bureau, deuxième vice-président, chargé de l’environnement et des réseaux, de cette CVPF le 3 janvier 1994, puis premier vice-président le 21 septembre 1995. Dans le cadre de cette communauté devenue, en 1999, communauté d’agglomération (CAPF), un assainissement collectif fut réalisé, en 1998, pour la quasi-totalité du territoire communal, ainsi que l’aménagement, avec la pose de trottoirs et le goudronnage, de la voie interne de la zone artisanale en 2001.

Parallèlement, la municipalité aubussonnaise poursuivait les travaux d’amélioration du cadre de vie avec l’effacement, en 1998, des réseaux électrique et téléphonique dans le bourg et la pose de nouveaux lampadaires. Le conseil général de l'Orne décidait peu après un réaménagement de la route départementale 229 entre le pont enjambant la rocade périphérique de Flers, à la limite de Saint-Georges-des-Groseillers et Aubusson, et le bourg, soit l’axe majeur de la commune. La réalisation eut lieu en 1999. En l’an 2000, outre des réparations imposées par la tempête du 26 décembre 1999, principalement la toiture de la mairie et la réfection des réseaux électriques basse tension de certains hameaux, la municipalité fit aménager le parc de stationnement de la salle Henri-Laforest.

Aubusson, dans l’aire de périurbanisation du pôle flérien, ne resta donc pas repliée sur elle-même tout en affirmant son identité illustrée par la confection d’un blason, cogité par la commission du Bulletin municipal et la municipalité, mis en forme par Guy Peschet et agréé par la commission nationale d’héraldique en 1998. Le blasonnement en est : Écartelé au 1 de gueules à deux léopards d’or armés et lampassés d’azur, au 2 d’argent à trois fasces vivrées et contre-vivrées d’azur, au 3 d’argent à la croix de Lorraine tréflée d’azur, au 4 d’or au taureau de sable passant et regardant accorné d’argent et allumé de gueules. Au 1, l’écu de Normandie rappelle l’appartenance d’Aubusson à la Normandie ; avec le 2, plus que les trois cours d’eau qui délimitent la commune, les concepteurs ont voulu remémorer l’activité ancestrale du tissage à travers le procédé dit feuille de fougère imaginé par Pierre Vardon. La période marquante de la Seconde Guerre mondiale est soulignée avec la croix de Lorraine, au 3, symbole retenu pour son corps franc par Henri Laforest et évoquant donc la Résistance, le combat pour la liberté, le sacrifice de ceux qui moururent en déportation, avec le taureau, au 4, emblème (Black bull) de la 11e division blindée britannique libératrice d’Aubusson et de la région flérienne en 1944.

Des liens particulièrement forts ont en effet été noués avec les libérateurs britanniques. Après l’inauguration, en 1974 du mémorial à la 11e DBB au pont de Vère, après la réception à Aubusson, en 1975, de vétérans — au nombre desquels figurait Bill Millin, le légendaire joueur de cornemuse du D Day à Pegasus Bridge —, ce fut, à compter de 1984, l’organisation de plusieurs échanges entre les anciens combattants du Shropshire et du Herefordshire et les Aubussonnais. En 1988 et 1989, le général de division George Philip Bradley « Pip » Roberts (en), commandant de la 11e DB britannique en 1944, honora de sa présence la commune d’Aubusson. Plusieurs Aubussonnais furent également reçus, avec leurs amis de Cerisy-Belle-Étoile, plusieurs fois à Shrewsbury. Enfin, la venue, due à l’action conjointe des membres de l’Association normande du souvenir aérien et des Aubussonnais, à Aubusson, en 2001, du frère et de la nièce de Frank Grdenich a aussi contribué à tisser des relations de part et d’autre de l’Atlantique. Aubusson est donc connue hors de l’espace national.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Écartelé au 1er de gueule à deux léopards d'or, au 2e d'argent à trois fasces vivrées d'azur, au 3e d'argent à la croix de Lorraine tréflée d'azur, au 4e d'or à un taureau de sable passant et regardant accorné d'argent et allumé de gueules. |

|---|---|---|

| Détails | Les deux léopards d'or sur champ de gueules rappellent les armes de la Normandie. |

Politique et administration

Le conseil municipal est composé de onze membres dont le maire et deux adjoints[34].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[36].

En 2020, la commune comptait 408 habitants[Note 8], en diminution de 4 % par rapport à 2014 (Orne : −3,22 %, France hors Mayotte : +1,9 %). Aubusson a compté jusqu'à 603 habitants en 1836.

Sports

- L'Association sportive d'Aubusson fait évoluer une équipe de football en division de district[39].

- L'Association sportive du Comité des fêtes d'Aubusson fait évoluer deux équipes de tennis de table en divisions départementales.

Economie

Tourisme et environnement

Aubusson offre au touriste son panorama, ses chemins, sa flore, sa faune et son patrimoine architectural et historique. Le visiteur découvre, venant de Saint-Georges-des-Groseillers, en entrant dans le hameau du Coudray, sur sa gauche, une de ces anciennes maisons de tisserand avec un perron permettant d’accéder au logement alors qu’en dessous se situe le cellier qui abritait autrefois le métier à tisser, puis une belle maison aux encadrements en granite et au remplissage en cornéennes construite en 1862, plus loin encore un corps de ferme avec des bâtiments parmi les plus anciens de la commune alors que, sur la droite, un ancien entrepôt a été restauré, transformé en résidence. Gravissant la côte, le visiteur passe devant la stèle de granite érigée en mémoire de Frank Grdenich.

Place du Major-Ned-Thornburn, la découverte d’un remarquable panorama, de la ligne de crête partageant les bassins hydrographiques de l’Orne et de la Loire aux sommets du Calvados, est associé à celle de lieux de mémoire (stèle à la 11e division blindée britannique, monument aux morts, souvenir d’Henri-Laforest, calvaire de l’ancien cimetière), voisinant avec la vieille église à l’intérieur modernisé, avec la mairie autrefois presbytère, avec la spacieuse salle polyvalente, avec l’ancienne école. Passant entre le « vieil Aubusson » du XIXe siècle et l’« Aubusson pavillonnaire » de la Chesnaie, on se dirige vers la Croix-des-Aumônes. Après le cimetière, une vue de l’agglomération flérienne et des villages en site d’acropole se présente à lui. De l’autre côté, on découvre le complexe sportif entouré par des haies aux essences variées.

Adepte des paysages naturels, on peut sillonner les chemins bocagers (de la vallée de la Vère au hameau du Coudray, du Coudray au gué de la Guermondière, du Bortrieu, du Moulin d’Aubusson au Vivret par la Croix-des-Aumônes et les Rihardières) ou encore longer le ruisseau d’Aubusson, la Vère, la mare de la Blanchisserie et la tourbière du ruisseau de la Gosselinière. La flore y est très riche et originale avec érables, aulnes, chênes pédonculés et sessiles, cerisiers sauvages, noisetiers, hêtres, châtaigniers, fougères, iris jaunes, Orchis mâles et toute une palette de fleurs. 286 espèces botaniques ont été recensées sur le sol d’Aubusson dont 33 d’arbres, arbustes, arbrisseaux.

La faune n’est pas en reste avec 58 oiseaux — certains sédentaires, d’autres estivants ou hivernants — observés à Aubusson dont quelques-uns peu fréquents dans la région comme le Loriot d'Europe, des centaines d’insectes et notamment toutes les familles de papillons diurnes rencontrées dans le département, des reptiles, des lapins de garenne, etc.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Céneri.

- Mémorial à la mémoire des vétérans de la 11e division blindée britannique.

- Stèle à la mémoire de Frank Grdenich, pilote américain du 479th Fighter Group de la 8th US Army Air Force.

Voir aussi

Bibliographie et sources

La source majeure est, sous la direction de Pierre Salles, “Aubusson”, Bulletins municipaux semestriels publiés, avec la participation de nombreux collaborateurs, à Aubusson depuis janvier 1974, série en cours (72 numéros parus à ce jour).

- Pour les aspects géographiques, naturels et écologiques, voir les contributions de :

- René Laigre, ingénieur de la D.D.A. de l’Orne (n° 26),

- l’équipe de l’Association Faune et Flore de l’Orne dirigée par François Radigue (n° 40),

- Christian Levaltier (“Aubusson au naturel” depuis le n° 41) et les cartes et commentaires de Paul Pelloux (n° 55 et 58).

- Pour les aspects historiques, voir plus particulièrement les contributions de

- Adrien Mercier (nombreux articles depuis le n° 4, sur la vie quotidienne au XXe siècle et notamment durant les deux guerres et l’entre-deux-guerres, les commerces d’hier, l’historique du moulin, les courses de chevaux, etc.),

- Jean Brisset et de Claude-Michel Martin (sur la Libération, n° 5, 22, 42, 56),

- Jean-Claude Ruppé (rubrique “Aubusson et son histoire” depuis le n° 6),

- Martine Ruppé (sur Henri Laforest, n° 22),

- des historiens du Pays Bas-Normand Jean Fournée, Dominique Benoît, Gérard Bourdin, Yves Letortu, Gérard Louise, Jean-Claude Martin, Gérard Villeroy (n° 20 et 23), du chanoine Pierre Flament (n° 20),

- Pierre Salles (biographies de plusieurs personnalités aubussonnaises),

- Jean-Pierre Briard (n° 44),

- Stéphane Robine (n° 55 et 56) ...

- Pour les aspects économiques et les réalisations récentes, voir notamment :

- les articles de Pierre Salles et Pierre Dupont,

- les enquêtes de Jean-Pierre Hesnard, Marie-Thérèse Bedouelle et Alain Fouilleul…

Voir aussi :

- Gérard Louise, “L’origine et les noms de communes du canton de Flers, Le Pays Bas-Normand, Connaissance du Bocage n° 3, 1986 ;

- Jean-Claude Almin et Jean-Claude Ruppé, “Flers et son canton”, Le Pays Bas-Normand, n° 3 et 4 de 1978 ;

- Auguste Surville, Flers et ses environs, Le Journal de Flers et de l’arrondissement de Domfront, Flers, imprimerie Folloppe, éditions du 19/11/1919 au 31/12/1919 traitant d’Aubusson.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[11].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2014 (site de l'IGN, téléchargement du 1er mars 2015)

- Population municipale 2020.

- « Les unités de paysage : Unité 7.3.2 : La Suisse normande » [PDF], sur Dreal Basse-Normandie (consulté le ).

- « Les unités de paysage : Unité 7.4.2 : Les hauts pays de l’ouest ornais et du Mortainais » [PDF], sur Dreal Basse-Normandie (consulté le ).

- « Aubusson » sur Géoportail..

- « Géoportail (IGN), couche « Limites administratives » activée ».

- « Géoportail (IGN), couche « Limites administratives » activée ».

- « Pluviométrie interannuelle. Normale 1970-2000 » (archive Wikiwix du site www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr)

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Athis-de-L'orne - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Aubusson et Athis-Val de Rouvre », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Athis-de-L'orne - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Aubusson et Carpiquet », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Caen-Carpiquet - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Caen-Carpiquet - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Caen-Carpiquet - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Flers », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Droz, , p. 675.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Larousse, .

- René Lepelley, Noms de lieux de Normandie et des îles Anglo-Normandes, Paris, Bonneton, , 223 p. (ISBN 978-2-86253-247-9), p. 29.

- Gérard Louise, l'origine des noms de communes du canton de Flers, Le Pays Bas-normand, n° spécial 3 « connaissance du Bocage », 1986.

- « Pierre Salles, maire sortant, présente sa liste », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- « Sylvain Boulant est le nouveau maire de la commune », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- « Aubusson (61100) - Municipales 2014 », sur elections.ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Site officiel de la Ligue Basse-Normandie – AS Aubusson » (consulté le ).