Suisse normande

La Suisse normande est une région naturelle de Normandie, à cheval sur le Calvados et l’Orne.

| Suisse normande | |

Boucle de l'Orne. Vue de Saint-Omer | |

| Pays | |

|---|---|

| Région française | Normandie |

| Département français | Calvados Orne |

| Villes principales | Athis-de-l'Orne, Clécy, Condé-sur-Noireau, Pont-d'Ouilly, Putanges-Pont-Écrepin et Thury-Harcourt |

| Coordonnées | 48° 55′ nord, 0° 30′ ouest |

| Géologie | Massif armoricain Précambrien Cambrien |

Origine du nom

Le nom de « Suisse normande » ou de « petite Suisse » a été donné à plusieurs régions de Normandie, au XIXe siècle, comme un peu partout en Europe à cette époque.

Le terme fait référence à la découverte des paysages des Alpes et de la Suisse par les naturalistes et les premiers « touristes », surtout à la fin du XVIIIe siècle, et à la diffusion des images de la Suisse qui s'ensuivit[1]. Suisse Tourisme a recensé, en 1992, 190 régions dans le monde qui portent le nom de « Suisse », et l'œuvre de l'artiste George Steinmann, Das Gleichgewicht der Dinge (l'équilibre des choses), s'en fait l'écho près du parlement suisse à Berne. Pour la France, c'est la « Petite Suisse du Nord », en Avesnois, qui y est représentée.

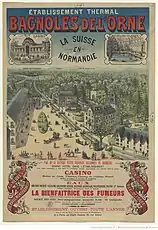

En Normandie, il semble que ce soit la région de Bagnoles-de-l'Orne qui ait eu la première ce qualificatif, et ce avant même 1821, car on peut lire à cette date, à propos du site de la station thermale :

Du haut des montagnes qui bordent ce vallon, la vue se prolonge sur des sites variés et pittoresques qui ont mérité à ce beau pays le surnom de Suisse normande.[2]

En 1828, Jean-Frédéric Galeron (1794-1838), historien de Falaise et membre de la Société des Antiquaires de Normandie alors récemment créée, parle d'une « petite Suisse », dans sa Statistique de l'arrondissement de Falaise pour désigner les hauteurs de Saint-Clair, Clécy et Athis et le secteur de Pont d'Ouilly :

« En arrivant de Falaise, au point où la route commence à descendre, au-dessous de l’église, on découvre tout à coup devant soi un vaste horizon de montagnes. Les hauteurs de Saint-Clair, celles de Clécy, celles d’Athis, se montrent dans l’éloignement, à quatre ou cinq lieux. Le sol est partout tourmenté et bizarre. (…) C’est une petite Suisse pour les habitants de Falaise qui n’ont jamais vu le soleil se coucher que derrière le rocher de Noron. Aussi les voit-on quelquefois se diriger vers les hauteurs du Pont-d’Ouilly, quand ils veulent admirer un peu en grand les effets de la nature[3]. »

Mireille Thiesse évoque Frédéric Galeron au sujet de son livre Voyage en Suisse normande médiévale dont elle reconnaît l'anachronisme du titre, car il n'y avait évidemment pas de « Suisse normande » au Moyen Âge[4].

Avec le développement du tourisme, le nom a été donné également aux environs de Dieppe (la vallée d'Arques)[5], aux coteaux entre Trouville et Cabourg[6], à la région de Mortain et de Vire[7], voire au Bocage de façon générale[8]. Dans son Voyage en France 2e série, d'abord publié en 1893 dans le journal Le Temps, Ardouin-Dumazet écrit qu'il s'agit de « la chaîne de hautes collines, profondément découpées, servant de ligne de faite, de Fougères à la forêt d'Ecouves » et, bien qu'il épingle « l'exagération locale » à propos de la comparaison avec la Suisse, il note que « l'ensemble est un fort joli pays, digne d'être mieux connu et d'attirer les touristes et les peintres »[9].

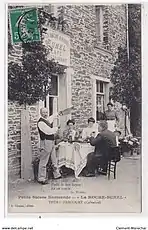

Plutôt réservé au départ à la haute société, et au domaine thermal et balnéaire, comme à Bagnoles-de-l'Orne[10], le terme « Suisse normande » a été popularisé notamment par les compagnies du chemin de fer qui rendent les sites accessibles à un plus grand nombre et l'utilisent à des fins promotionnelles. Une affiche des Chemins de fer de l'État, non datée, mais des années 1900, fait la promotion des « voyages à prix réduits » et montre, sous le titre « La Suisse normande », une vue de la vallée de l'Orne à Clécy. Dans ces mêmes années, ce sont les cartes postales qui commencent à fixer le nom, bien qu'on trouve aussi parfois celui de « petite Suisse » ou de « petite Suisse normande ». Et les hôteliers mettent eux-aussi à profit cette image flatteuse : dans les années 1900, Clécy possède un « hôtel de la petite Suisse » et un « hôtel des Alpes normandes »[11].

Dans l'immédiate après-guerre, Clécy a un maire ambitieux, Adolphe Martin, qui veut faire de sa commune une station de tourisme en s'appuyant sur la loi du 24 septembre 1919. Dès 1920 il s'engage dans ce sens, en réalisant notamment un réseau d'eau potable et d'évacuation des eaux usées, fait rare pour l'époque, et le Syndicat d'Initiative de la Suisse normande est créé le [12]. En 1932, Adolphe Martin, invite alors Gaston Gourdeau, sous-secrétaire d’État au tourisme, qui visite Thury-Harcourt, la Roche d'Oëtre, Falaise, et déclare solennellement Clécy capitale de la Suisse normande[13] - [14]. En 1933, l'abbé Joseph Delacotte rédige un guide touristique intitulé « La Suisse normande » où il écrit[15] : « La Suisse Normande n'est pas une contrée renfermée dans des limites précises » et « il faut tout d'abord corriger cette opinion qu'ont beaucoup de gens que la Suisse normande est le pays compris dans toute la région de Mortain et des environs de Vire.» Et à partir de 1935, le dynamique syndicat d'initiative de la Suisse normande fait réaliser 74 panneaux indicateurs, à son entête, qui présentent aux touristes les sites à visiter[13]. Le nom de « Suisse normande » est cette fois bien ancré dans le territoire.

Pourtant, cette longue histoire du nom a été oubliée au fil du temps, et on peut lire par exemple, en 1975, dans l'introduction d'un mémoire d'étudiant [16] :

« Un ministre, dont on a oublié le nom, en visite à Clécy, donne à la région le surnom de « Suisse normande ». Cette appellation ambitieuse et démagogique ne rend pas compte de la réalité (…) celle de « Val d'Orne » aurait été beaucoup plus juste. Mais le surnom de « Suisse normande » crée une image de marque favorable à la promotion touristique de cette région. »

Affiche de l'établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne, sous-titrée « La Suisse en Normandie », 1890.

Affiche de l'établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne, sous-titrée « La Suisse en Normandie », 1890. Affiche des Chemins de fer de l’État, « La Suisse Normande », l'Orne à Clécy, vers 1900.

Affiche des Chemins de fer de l’État, « La Suisse Normande », l'Orne à Clécy, vers 1900. Carte postale des années 1900-1910, café-restaurant « la Roche-Bunel » à Thury-Harcourt, avec la mention « Petite Suisse Normande ».

Carte postale des années 1900-1910, café-restaurant « la Roche-Bunel » à Thury-Harcourt, avec la mention « Petite Suisse Normande ».

Géographie

Situation et limites

On comprendra, à la suite de ce qui précède, que la Suisse normande n’ait pas réellement de limites précises, encore aujourd’hui. En 2003, Pascale Jenvrin et Bertrand Morvilliers écrivaient[17] :

« Le pays que nous vous proposons de découvrir est encore en train de se définir. Ses limites sont volontairement un peu floues et peuvent se caractériser par opposition avec les pays alentour : ce n'est ni la plaine de Caen, ni le Pré-Bocage, ni les Bocages virois et ornais… c'est entre ces pays-là, au milieu. »

La carte, en vis-à-vis, présentait par conséquent un territoire au contour flou, autour des vallées de l'Orne et de ses affluents, entre Argentan, Falaise, Flers, Condé-sur-Noireau et Caen. Autrefois, avant qu'on ne parle de la Suisse normande, par exemple sur la carte d'Amédée Tardieu de 1827, cet espace était partagé entre le Cinglais, le Bocage et l'Houlme[18].

La Suisse normande se situe donc aux confins nord-est du massif armoricain. À l'ouest, elle est bordée par le Bocage virois, le Mortainais et le Domfrontais. À l'est et au nord, elle est bordée par des régions naturelles faisant partie de l'ensemble géologique sédimentaire du bassin parisien : la plaine de Caen, les campagnes de Falaise et d'Argentan.

En 1998, une Charte paysagère en Suisse normande est réalisée sur le territoire de 63 communes du Calvados et 43 communes de l'Orne, entre Falaise et Flers, sur 900 km2 et pour 41 000 habitants[19]. C'est sans doute la première fois qu'une délimitation institutionnelle de la Suisse Normande est effectuée. Notons qu'elle a le paysage pour objet. Elle sera reprise en 2017, pour une partie seulement, dans l'Atlas des paysages de l'Orne, qui définit une « unité paysagère » intitulée Suisse normande[20].

Sur le plan institutionnel, le territoire de la Suisse normande est aujourd'hui partagé entre :

- La communauté de communes Cingal-Suisse Normande et la communauté de communes du Pays de Falaise dans le département du Calvados,

- La communauté de communes du Val d'Orne et la communauté d'agglomération Flers Agglo dans le département de l'Orne.

Les principales villes sont Condé-sur-Noireau (4 681 habitants en 2016), Athis-de-l'Orne, Clécy, Pont-d'Ouilly, Putanges-Pont-Écrepin et Thury-Harcourt.

Géomorphologie

La Suisse normande est située au point de rencontre des deux grands ensembles géologiques : les roches anciennes et dures du massif armoricain et les roches récentes et tendres du bassin parisien.

Les rivières, l’Orne et ses affluents, se sont encaissées dans les roches tendres, laissant apparaître les roches dures qui forment les reliefs qui caractérisent la Suisse normande et sont à l'origine de son nom, en particulier les barres gréseuses, comme les rochers des Parcs à Clécy. Sur ces pentes fortes, la végétation a du mal à s'installer. C'est ce qui explique la présence des rochers dont certains sont devenus célèbres : la Roche d'Oëtre, le rocher du Lion, le rocher du Noireau… En faisant obstacle aux rivières, les roches dures sont également à l'origine des méandres qui, avec les rochers, forment la plupart des grands sites paysagers de la Suisse normande : boucle du Hom, Rouvrou, Clécy. Dans certaines parties, la rivière est enserrée dans de véritables gorges. C'est le cas de la Vère et de l'Orne, notamment à Thury-Harcourt[21].

Les zones de pente sont importantes, les sols peu épais et desséchants. Les plus fortes, autrefois pâturées par les moutons, ont été abandonnées par l'agriculture à partir de 1950 et se sont progressivement couvertes de boisements spontanés.

Sur les collines à la végétation dense, les champs pentus et de taille modeste sont très souvent bordés d’épaisses haies ou de murets, formant un bocage très varié. Le Mont Pinçon, qui culmine à 362 m d’altitude, est le point le plus élevé de la Suisse normande.

Climat

Le climat de la Suisse Normande est de type océanique avec été tempéré mais des hivers assez rigoureux.

Olivier Cantat, maître de conférence à l'université de Caen, a étudié les particularités et discontinuités climatiques de la Normandie, notamment sur les escarpements rocheux de la Suisse normande. Il a ainsi relevé un certain nombre d'espèces thermoxérophiles, réclamant des sols secs et peu profonds assortis d'un bon ensoleillement, tels le Genévrier, la Spargoute printanière (ou Spergule de Morison), voire des espèces méditerranéennes comme la catapode des graviers. On y observe aussi des populations de lézard vert[22].

Milieux naturels

Site Natura 2000 Trois secteurs remarquables des vallées de l'Orne, du Noireau et de la Rouvre, plus le tunnel des gouttes et une partie de la vallée de la Laize ont été réunis pour former un site Natura 2000 appelé Vallée de l'Orne et ses affluents. Son rôle est de sauvegarder les biotopes des cours d'eau ainsi que ceux des pentes et gorges les bordant[23]. La surface du site est de 2 115 hectares et couvre une partie des territoires des communes suivantes :

- Dans le Calvados (55 %) : Bô, Bretteville-sur-Laize, Clécy, Cossesseville, Fresney-le-Puceux, Isles-Bardel, Mesnil-Villement, Pierrefitte-en-Cinglais, Pont-d'Ouilly, Rapilly, Saint-Denis-de-Méré, Saint-Omer, Saint-Rémy, Vey.

- Dans l'Orne (45 %) : Athis-de-l'Orne, Berjou, Cahan, Ménil-Hermei, Ménil-Hubert-sur-Orne, Putanges-Pont-Écrepin, Saint-Philbert-sur-Orne.

Faune

- La loutre d'Europe, qui a failli disparaître de la région, a reconquis les rives de l'Orne depuis la Suisse normande dans les années 2000. Ce noyau de population étant le seul du bassin Seine-Normandie, la DREAL Normandie et la Société française pour l'étude et la protection des mammifères ont mené des actions de protection de leur habitat[24].

- Au moins six espèces de reptiles sont présentes : le Lézard des murailles (Podarcis muralis), l’Orvet (Anguis fragilis), la Couleuvre à collier (Natrix natrix), la Coronelle lisse (Coronella austriaca), la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) et la Vipère péliade (Vipera berus).

- La Moule perlière d'eau douce, présente dans seulement une cinquantaine de cours d’eau français et protégée au niveau européen, est présente en Suisse normande, dans la rivière Rouvre. L'espèce fait l'objet d'une surveillance et d'une protection[25].

- Six espèces de chauve-souris sont présentes dans le tunnel des gouttes : le Grand Rhinolophe, le Grand Murin, la Barbastelle, le Murin à moustaches, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer. Pour cette raison, le tunnel est classé en Zone Spéciale de Conservation[26].

Flore

- La Digitale affectionne les terrains accidentés siliceux dans la partie méridionale de la Suisse normande.

- La bruyère cendrée et le lichen des rennes vivent sur les sols rocheux et secs des landes basses.

- La Bruyère des marais, ou Bruyère à quatre angles, est présente dans les landes humides.

Patrimoine culturel et traditions

Architecture

Le style architectural et les matériaux employés (églises, maisons et corps de ferme) sont sensiblement les mêmes que ceux des autres régions du massif armoricain, telle la Manche : murs en grès, granit roux d'Athis de l'Orne ou schiste brun, toiture en ardoise, schiste ou tuile pour les toits les plus anciens.

Économie

Tourisme

Le tourisme vert, ou écotourisme est une des activités principales de la Suisse normande.

Un circuit touristique de 65 kilomètres, reliant notamment Thury-Harcourt, Flers et Putanges-Pont-Écrepin et fléché par des panneaux indicateurs, permet de relier les principaux sites du territoire en voiture ou à moto[27].

La Suisse normande possède de nombreux sites touristiques :

- Le mont Pinçon culmine à 362 m d’altitude. C'est le point le plus élevé de la Suisse normande et du Calvados.

- La Roche d'Oëtre, falaise de poudingue surplombant la Rouvre de 118 mètres, est l’un des hauts lieux touristiques en Suisse normande, dont la particularité est d’évoquer une paréidolie d'un visage vu de profil.

- Le barrage hydro-électrique de Rabodanges, et son lac aménagé pour la pêche, le motonautisme et le ski nautique.

- Le site des Fosses d’Enfer et la Maison des ressources Géologiques de Normandie à Saint-Rémy autour des anciennes mines de fer en bordure de la « Vélo Francette » et de l'Orne.

- La ville de Pont-d'Ouilly et sa guinguette en bord de l’Orne tous les dimanches. Sur le fleuve, y est aménagé un espace pour la pratique du kayak-polo.

- La ville de Clécy : guinguettes au bord de l’Orne, pratique familiale de la via ferrata, de la tyrolienne, du pédalo, du canoë et du Stand up paddle sur le fleuve. Musée Hardy, musée du chemin de fer miniature.

- La Maison de la rivière et du paysage, sur les communes de Ségrie-Fontaine et Bréel : ce site accueille le public et organise des animations sur les thèmes de l'environnement et du développement durable.

- Les parcs et jardins du château d'Harcourt.

Monuments

- Le château de Pontécoulant, point de départ de nombreux sentiers de randonnées et découverte dans les bois du site (panorama) dit de « la Roche aux Renards ».

- Le château de La Pommeraye, château du XIXe siècle.

- Le château de la Tourelle ou du Bas de Martimbosq, vestige féodal du XIVe siècle, jouxte les rives de l'Orne, sur la commune de Curcy-sur-Orne.

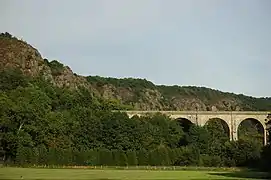

- Le viaduc de Clécy.

Activités sportives

Les paysages de la Suisse normande, son relief, son réseau très dense de petites routes, chemins et cours d'eau, ont permis le développement de nombreuses activités de plein air :

- Randonnée pédestre : 600 kilomètres de sentiers balisés pour une trentaine de circuits de petite randonnée. La Suisse normande est traversée par le GR 36 qui relie la Manche à la Méditerranée et le GR 221 qui relie Coutances à Pont-d'Ouilly. Un sentier de grande randonnée de pays : le GRP de la Suisse normande, permet d'en faire le tour et de visiter les principaux points d’intérêts, sur 90 kilomètres,

- Randonnée équestre : Environ 500 kilomètres de chemins sont ouverts à la pratique de l'équitation. Un itinéraire de 208 kilomètres : la chevauchée de Guillaume, reliant la baie des Veys et le château de Falaise, traverse la Suisse normande.

- Escalade : la falaise des Rochers des Parcs, à Clécy, est un des principaux sites d’escalade de l'ouest de la France. 120 voies de tous niveaux permettent de pratiquer ce sport.

- Canoë et kayak : une descente de l'Orne est possible sur des parcours de 4 à 28 kilomètres.

- Kayak-polo : À Pont-d'Ouilly est aménagé un espace pour la pratique du kayak-polo sur l'Orne. L'équipe de kayak-polo de la commune est l’une des meilleures de France. Thury-Harcourt a reçu les championnats d'Europe de kayak-polo en 2007 et les championnats du monde de kayak-polo en .

- Deltaplane et parapente : sports pratiqués sur deux sites d'envol à Saint-Omer au rochers de la Houle, et au Vey.

- VTT : 800 kilomètres de sentiers balisés sont disponibles aux pratiquants. La Suisse normande est un Espace-VTT labellisé par la fédération française de cyclisme.

- Cyclotourisme, randonnée et balades familiales à vélo : une véloroute importante, la Vélo Francette, traverse toute la Suisse normande. Elle emprunte le parcours d'une voie verte de 40 kilomètres, aménagée sur l’ancienne voie ferrée Caen-Flers. La fédération française de cyclotourisme gère La randonnée permanente en Suisse normande, longue de 150 kilomètres et réalisable librement toute l'année.

- Pêche : elle se pratique sur l'Orne, sur ses affluents de première catégorie (Rouvre, Noireau), au lac de Rabodanges, ou au barrage de Saint-Philbert-sur-Orne. Un parcours No-kill est proposé sur la Rouvre.

- Golf à Clécy. Parcours de 18 trous.

La Suisse normande dans les arts

Littérature

- Une partie du roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, se déroule en Suisse normande. Florent-Claude, le narrateur, ingénieur agronome venu de Paris, loue une maison à Clécy et son meilleur ami, Aymeric d'Harcourt est un éleveur laitier en déclin.

Peinture

- André Hardy (1887-1986), un peintre impressionniste, a produit beaucoup d’œuvres souvent réalisées chez lui à Clécy : peintures à l'huile, dessins, gouaches, gravures, sculptures. Hardy a peint par plaisir et a très peu été présent dans les expositions, en dehors du Salon des Artistes français. La fondation Koller-Hardy a transformé sa maison de Clécy en musée.

- Paul-Émile Pissarro (1884-1972), cinquième fils de Camille Pissaro, a peint de nombreux paysages de la Suisse normande et plus particulièrement de Clécy où il est décédé en 1972.

- Georges Jules Moteley (1865-1923), peintre paysagiste ayant vécu à Clécy. Les musées les plus proches conservant ses œuvres sont le musée des beaux-arts de Caen et le musée Baron-Gérard de Bayeux. L'école primaire de Clécy porte son nom.

- Georges Le Febvre (1861-1912), peintre post-impressionniste né à Berjou et ami de Georges Moteley.

Cinéma

- En 1951, certaines scènes du film Le plaisir ont été tournées à Cahan, Clécy et Pontécoulant.

Galerie

La Roche d'Oëtre.

La Roche d'Oëtre. Château de Pontécoulant.

Château de Pontécoulant. Viaduc de Clécy.

Viaduc de Clécy. Parapente à Clécy.

Parapente à Clécy. La rivière Rouvre.

La rivière Rouvre.

Notes et références

- Voir le projet Viaticalpes de l'Université de Lausanne, et la base de données Viatimages (images de la Suisse dans les récits de voyage et les guides touristiques, depuis la Renaissance jusqu'à 1900).

- Le Miroir des spectacles, des lettres, des mœurs et des arts, 27 juillet 1821, p. 2, lire en ligne

- Frédéric Galeron, Statistique de l'arrondissement de Falaise, Brée l'ainé, Falaise, T. 2, 1828, p. 15, lire en ligne.

- Mireille Thiesse, « Livre Voyage en Suisse normande médiévale », sur actu.fr, (consulté le )

- Voir la Gazette des eaux, revue des eaux minérales et des bains de mer, 21 juin 1860, p. 4, lire en ligne, à propos des environs de l'établissement des bains de Dieppe : « la vallée d'Arques, cette Suisse normande (…) ».

- Voir par exemple le journal Le monde illustré du 5 août 1865, p. 82, lire en ligne : « Ces jours derniers, il y avait une grande fête au casino de Beuzeval-Houlgate, cette petite Suisse normande qui baigne sa verdure dans l'Océan, entre les sables de Trouville et ceux de Cabourg (…). »

- Voir par exemple : Adrien de Baroncelli, La Normandie : plages normandes, Guides routiers régionaux à l'usage des cyclistes et des automobilistes, 4e édition, 1905, p. 190, lire en ligne, qui parle des « sites pittoresques » et du relief « très accidenté » qui « ont valu aux environs de Mortain d'être nommés, toutes proportions gardées, "la Suisse Normande" ».

- Voir le compte-rendu du 64e congrès de l'Association normande à Vire en 1896, Annuaire des cinq départements de la Normandie, Association normande, 1987, p. 79 et 109, lire en ligne : « C'est la Suisse normande, une Suisse en miniature, avec des réductions de montagnes, (…) des vallées ravissantes remplaçant les abîmes, où toutes les choses, en un mot, ont dépouillé leur caractère sauvage et grandiose pour prendre un air simplement, mais souverainement joli » (p. 79) ; « C'est en présence de semblables paysages que l'on comprend pourquoi l'on a pu donner au Bocage le nom de Suisse normande» (p. 109).

- Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, Voyage en France, 2e série, publié préalablement dans le journal Le Temps, 6 septembre 1893, lire en ligne

- Voir par exemple un article de la rubrique « Courrier des eaux » de la revue La Sylphide : journal de mode, de littérature, de théâtres et de musique du 10 août 1869, signé Marquise de Firmiani, lire en ligne : « Nous voici à Bagnoles de l'Orne, en pleine Suisse normande, au milieu d'une nature aussi verdoyante et aussi pittoresque que les paysages de la Suisse, aussi sauvage et aussi accidentée que les tableaux grandioses de la Savoie. »

- Gérard 2019, p. 30.

- Gérard 2019, p. 43.

- Gérard 2019, p. 45.

- « Journal l'Oeuvre, 11 septembre 1932, p. 4 », sur hgallica.bnf.fr, (consulté le )

- Joseph Delacotte, La Suisse normande, ses beaux sites, leur histoire, leur poésie, Jouan & Bigot, Caen, 1933, p. 5.

- Henri de Lataulade, La Suisse Normande, étude d'une région touristique, mémoire de maîtrise de géographie, Université de Caen, 1975.

- Jenvrin et Morvilliers 2003, p. 4.

- Jenvrin et Morvilliers 2003, p. 5.

- Conseil régional de Basse-Normandie et Préfecture de Région Basse-Normandie (sous la dir.), Charte paysagère en Suisse Normande, , 40 p. (lire en ligne [PDF]), p. 4

- DREAL Basse-Normandie, Agence AGAP, Environnement et Société, Atlas des paysages de l'Orne, Unité paysagère 7 : la Suisse normande, , 25 p. (lire en ligne [PDF]), p. 4

- Jenvrin et Morvilliers 2003, p. 10-12.

- Olivier Cantat et Pierre-Olivier Cochard, « Topoclimats et refuges biogéographiques thermoxérophiles : le cas des escarpement rocheux de la Suisse normande », Bulletin de l'Association de géographes français, 75-3, , p. 324-331 (lire en ligne)

- Muséum national d’Histoire naturelle [Ed], « Inventaire National du Patrimoine Naturel, FR2500091 - Vallée de l'Orne et ses affluents », sur inpn.mnhn.fr, 2003-2020 (consulté le )

- DREAL Normandie, « La loutre d'Europe en Normandie, en progression », sur normandie.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le )

- Programme LIFE Nature, « Conservation de la moule perlière d'eau douce du massif armoricain, p. 16 » [PDF], sur ec.europa.eu, (consulté le )

- Muséum national d’Histoire naturelle, « ZNIEFF Tunnel des gouttes », sur inpn.mnhn.fr, 2013-2020 (consulté le )

- Office de tourisme de la Suisse normande, « Routes touristiques en Suisse normande », sur suisse-normande-tourisme.com, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, Voyage en France 2e série, Berger-Levrault, Paris, 1894, p. 161-174, (lire en ligne)

- Joseph Delacotte, La Suisse normande, ses beaux sites, leur histoire, leur poésie, Jouan & Bigot, Caen, 1933, 95 p.

- Conseil régional de Basse-Normandie et Préfecture de Région Basse-Normandie (sous la dir.), Charte paysagère en Suisse Normande, , 40 p. (lire en ligne [PDF])

- Pascale Jenvrin et Bertrand Morvilliers, Parcourir et comprendre la Suisse normande, Caen, CPIE Vallée de l'Orne / Charles Corlet, , 56 p..

- Pierre Brunet et Pierre Girardin, Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie, Unité paysagère 7.3.2 : La Suisse normande, Conseil Régional de Basse-Normandie/Direction Régionale de l’Environnement, Caen, 2004, (lire en ligne)

- DREAL Basse-Normandie, Site Natura 2000 « Vallée de l'Orne et ses affluents », Région Basse-Normandie, , 411 p. (lire en ligne [PDF])

- Marie-Anne Germaine et Aziz Ballouche, « L'articulation entre enjeux environnementaux et aménités paysagères dans les politiques publiques des vallées du nord-ouest de la France, exemple de la "Suisse normande" (Basse-Normandie, France) », Projets de paysage, revue scientifique sur la conception et l'aménagement de l'espace, 2010, (lire en ligne)

- DREAL Basse-Normandie, Agence AGAP, Environnement et Société, Atlas des paysages de l'Orne, Unité paysagère 7 : la Suisse normande, , 25 p. (lire en ligne [PDF])

- Suisse normande-Tourisme, 31 circuits pédestres : Topo-guide La Suisse Normande et le Cingal, Office de tourisme de la Suisse normande, coll. « Balades en Calvados », (EAN 376-0006350444)

- Claude Gérard, Clécy et la Suisse normande : le tourisme, c'est toute une histoire, Caen, , 98 p. (ISBN 978-2847067262).

Liens externes

- « Office de Tourisme de la Suisse normande » (consulté le )

- Bernard Langellier, « Géologie et paysages de la Suisse normande », (consulté le )

- Le GR® du tour de la Suisse Normande