Paréidolie

Une paréidolie (du grec ancien παρά / pará, « à côté [de], au lieu [de] », et du nom commun εἴδωλον / eídōlon, « image, apparence, forme ») est le processus survenant sous l'effet de stimuli visuels ou auditifs, portant à reconnaître une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache d'encre, etc., une voix humaine dans un bruit, ou des paroles (généralement dans sa langue) dans une chanson ou un discours prononcés dans une langue qu'on ne comprend pas.

Les paréidolies visuelles font partie des illusions d'optique.

Origines

Le cerveau structure son environnement en permanence, en rapportant les informations qu’il reçoit à des objets connus. La paréidolie est une expression de cette tendance du cerveau à créer du sens en assimilant des formes aléatoires à des formes qu’il a déjà référencées. Le siège cérébral de la fonction permettant de déceler des formes, extrêmement importante pour la socialisation et le développement de l’espèce, se situe dans le lobe temporal. Une lésion de celui-ci peut entraîner des agnosies visuelles aperceptives (par exemple une prosopagnosie, c’est-à-dire l’impossibilité d’identifier un visage) et occasionner, en réaction, des paréidolies.

Bien qu'elle puisse apparaitre à la suite d'un dysfonctionnement cérébral, la paréidolie est généralement causée par la tendance naturelle de l’être humain à assimiler des perceptions nouvelles à celles déjà connues et répertoriées. Elle est la plupart du temps utile pour classer un objet nouveau dans une catégorie connue, mais elle peut aussi être source d’erreurs[2]. On trouve dans l'effet Stroop un autre exemple de cette même tendance des sens à interpréter une perception en la comparant à des objets déjà connus. Il est possible que cette préférence découle de l’avantage évolutif conféré par une très forte capacité à détecter une présence, qui favorise la survie mais pas nécessairement la précision[3]. Ainsi, les erreurs se font presque toutes dans la même « direction » : des faux positifs (reconnaître une présence qui n'est pas là) plutôt que des faux négatifs (ne pas reconnaître une présence)[4].

À la différence des autres illusions visuelles, qui sont créées par les mécanismes de la perception, les paréidolies sont subjectives : chacun peut voir une chose différente . L'être humain a souvent tendance à voir un visage dès qu'un objet y ressemble[5]. Les attentes, les prédispositions, la culture de chacun a un impact sur ces « projections ». Le test de Rorschach est basé sur cette fonction cognitive. Les paréidolies relèvent donc de phénomènes cognitifs complexes.

Pour expliquer les phénomènes de paréidolie, les spécialistes des sciences neuro-cognitives invoquent la neurophysiologie de la perception et les travaux sur les reconnaissances prototypiques du visage de l'espèce[6].

Dans la paréidolie visuelle, les stimuli sont organisés en une structure signifiante.

La masse d’informations qui nous parvient par Internet favorise la paréidolie, ce phénomène étant diffusé par un biais cognitif très fréquent, le biais de confirmation[7].

Interprétations

Dans L’Énergie spirituelle, Henri Bergson expose l’hypothèse selon laquelle c’est par une paréidolie, à partir des phosphènes naturels qui apparaissent lorsqu’on ferme les yeux, que sont élaborées les images des rêves.

D'après l'article de The Skeptic's Dictionary sur la paréidolie[8] - [9], ce phénomène psychologique apporte une explication plausible aux messages par voix électronique, aux messages audibles dans des enregistrements joués à l’envers, dans les cas où il s’agit d’une coïncidence (par exemple dans la chanson Better by You, Better than Me de Judas Priest) et aussi à de nombreux cas de visions de figures iconiques ou religieuses (comme les apparitions mariales).

Exemples

L’identification de visages, d'animaux ou de structures diverses dans les nuages est un exemple classique de paréidolie.

En 2004, un toast sur lequel avait été perçue l'image d'un personnage assimilée par certains à celle de la Vierge Marie a été vendu pour 28 000 dollars[10].

Le cartographe et infographiste français Jules Grandin partage régulièrement sur Twitter des paréidolies, qu'il nomme « thingsmap » dont le mécanisme repose sur l'identification de formes géographiques dans les objets du quotidien, les nuages, les taches[11].

Univers naturel

.jpg.webp) Profil droit d’un visage humain à la Roche d'Oëtre dans l’Orne.

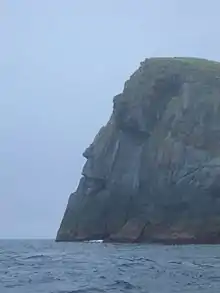

Profil droit d’un visage humain à la Roche d'Oëtre dans l’Orne. Tête d'Indien dans les rochers, archipel des Ébihens (Bretagne, France).

Tête d'Indien dans les rochers, archipel des Ébihens (Bretagne, France). Tête d'Indien dite du Badlands Guardian, en Alberta, Canada.

Tête d'Indien dite du Badlands Guardian, en Alberta, Canada. Profil perdu et buste de femme avec chapeau, manteau à collet et capuche, dans les gorges de Daluis (arrière-pays niçois, France), dite « la Gardienne des Gorges ».

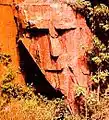

Profil perdu et buste de femme avec chapeau, manteau à collet et capuche, dans les gorges de Daluis (arrière-pays niçois, France), dite « la Gardienne des Gorges ». Figure anthropomorphe grimaçante, vue de trois quarts face, schiste rouge, dans les gorges du Cians (Alpes-Maritimes, France).

Figure anthropomorphe grimaçante, vue de trois quarts face, schiste rouge, dans les gorges du Cians (Alpes-Maritimes, France). Photo satellite d’un rocher sur Mars, dont les ombres créent le visage de Mars.

Photo satellite d’un rocher sur Mars, dont les ombres créent le visage de Mars. Image fournie par la NASA, via Hubble : une lentille gravitationnelle située à 4,5 milliards d’années-lumière de la Terre donne l’impression d’un gigantesque smiley.

Image fournie par la NASA, via Hubble : une lentille gravitationnelle située à 4,5 milliards d’années-lumière de la Terre donne l’impression d’un gigantesque smiley. Sphinx des monts Bucegi, dans les Carpates (Roumanie).

Sphinx des monts Bucegi, dans les Carpates (Roumanie). Sphinx du Rove, près de Marseille (France).

Sphinx du Rove, près de Marseille (France).

Tête de chien endormi, dans une paroi du fjord du Saguenay, au Québec.

Tête de chien endormi, dans une paroi du fjord du Saguenay, au Québec. Sinus Iridum dont le Promontorium Heraclides au sud-ouest représente une tête de femme lunaire les cheveux au vent en lune gibbeuse[12].

Sinus Iridum dont le Promontorium Heraclides au sud-ouest représente une tête de femme lunaire les cheveux au vent en lune gibbeuse[12]. Cachalot ou sous-marin ?

Cachalot ou sous-marin ? Formation nuageuse suggérant un visage sur un corps à l'apparence cruciforme.

Formation nuageuse suggérant un visage sur un corps à l'apparence cruciforme. Poule de Hienghene (en Nouvelle-Calédonie).

Poule de Hienghene (en Nouvelle-Calédonie). Visage du joueur d'orgue dans la grotte de Neptune (Alghero)

Visage du joueur d'orgue dans la grotte de Neptune (Alghero) Coquillage Caecum vitreum ressemblant à un préservatif masculin.

Coquillage Caecum vitreum ressemblant à un préservatif masculin. Deux têtes s'affrontant dans le maquis corse (Albitreccia, Porticcio)

Deux têtes s'affrontant dans le maquis corse (Albitreccia, Porticcio) Les Incas voyaient dans la silhouette des montagnes derrière le Machu Picchu le profil de la momie de l'empereur, le Grand Sapa Inca couché, son coude dressé sur sa poitrine.

Les Incas voyaient dans la silhouette des montagnes derrière le Machu Picchu le profil de la momie de l'empereur, le Grand Sapa Inca couché, son coude dressé sur sa poitrine. Près des Qollqa (ou greniers de l'Inca) d'Ollantaytambo, les Précolombiens voyaient dans cette roche creusée la face de l'Inca ou du dieu créateur Viracocha.

Près des Qollqa (ou greniers de l'Inca) d'Ollantaytambo, les Précolombiens voyaient dans cette roche creusée la face de l'Inca ou du dieu créateur Viracocha. Le « cap du Lézard » (Calanque de Morgiou), près de Marseille.

Le « cap du Lézard » (Calanque de Morgiou), près de Marseille. Tête d'animal sur le tronc d'un mûrier à Aurons (Bouches-du-Rhône).

Tête d'animal sur le tronc d'un mûrier à Aurons (Bouches-du-Rhône). Les paréidolies visuelles font partie des illusions d'optique, comme dans le dessin du canard-lapin.

Les paréidolies visuelles font partie des illusions d'optique, comme dans le dessin du canard-lapin.

À partir d'éléments artificiels

Une des plus fameuses paréidolies photographiques, où l'on voit un visage masculin barbu et aux cheveux longs apparaître, alors qu'il s'agit en réalité d'un bébé coiffé d’un chapeau, simplement assis sur les genoux de son père, le tout sur fond de nature.

Une des plus fameuses paréidolies photographiques, où l'on voit un visage masculin barbu et aux cheveux longs apparaître, alors qu'il s'agit en réalité d'un bébé coiffé d’un chapeau, simplement assis sur les genoux de son père, le tout sur fond de nature. Autre exemple plus ordinaire de paréidolie : un réveil-matin pouvant être perçu comme un visage triste.

Autre exemple plus ordinaire de paréidolie : un réveil-matin pouvant être perçu comme un visage triste. Une vieille pièce de mécanisme, évoquant la tête d’une bête fantastique.

Une vieille pièce de mécanisme, évoquant la tête d’une bête fantastique. Une prise murale suggérant l'idée d’un visage souriant.

Une prise murale suggérant l'idée d’un visage souriant. Des défauts de goudron suggérant une partie de l’Europe occidentale.

Des défauts de goudron suggérant une partie de l’Europe occidentale.

Notes et références

- (ru) Dmitry Artyukh, « Владимирское озеро-смайл покорило жюри фотоконкурса », (consulté le ).

- Olivier Houdé, Apprendre à résister, Paris, Pommier, 93 p. (ISBN 978-2-7465-0774-6, présentation en ligne).

- Haidt 2013, p. 293.

- Haidt 2013, p. 292.

- (en) S. E. Guthrie, Faces in the Clouds, New York, Oxford University Press, (présentation en ligne, lire en ligne).

- S. de Schonen, « Percevoir un visage dans la petite enfance », L’Évolution psychiatrique, vol. 74, no 1, , p. 27–54.

- Gérald Bronner, La Démocratie des Crédules, Presses universitaires de France, (lire en ligne), p. 81.

- (en) « pareidolia - the Skeptic's Dictionary - Skepdic.com », sur www.skepdic.com (consulté le ).

- Les Sceptiques du Québec, « Paréidolie • Dictionnaire Sceptique », sur sceptiques.qc.ca (consulté le ).

- (en)'Virgin Mary' toast fetches $28,000, bbc.co.uk, 23 novembre 2004.

- « L’atlas mental de Jules Grandin », sur exercice.co (consulté le ).

- Sinus Iridum.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Jonathan Haidt, The Righteous Mind : Why Good People are Divided by Politics and Religion, New York, Vintage Books, , 501 p. (ISBN 978-0-307-45577-2, présentation en ligne, lire en ligne).

Voir aussi

Articles connexes

- Illusion d'optique

- Troubles de la vision

- Apophénie

- Dissonance cognitive

- Scotomisation

- Illusion des séries

- Reconnaissance de formes

- Test de Rorschach

- Visage de Mars

- Old Man of the Mountain

- Méthode paranoïaque-critique

- Simulacre

- Phénomène céleste de Nuremberg en 1561

- Miracle du soleil

- Homme dans la Lune

- Paréidolie religieuse (en), ou perception d'imagerie religieuse dans des phénomènes naturels

Lien externe

- La paréidolie ou l’art de voir des visages partout ! : Définition, explication du phénomène et nombreux exemples dans la nature et aussi en peinture.