Époque d'Edo

L'époque d'Edo (江戸時代, Edo jidai) ou période Tokugawa (徳川時代, Tokugawa jidai) est la subdivision traditionnelle de l'histoire du Japon qui commence vers 1600, avec la prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu lors de la bataille de Sekigahara, et se termine vers 1868 avec la restauration Meiji. Elle est dominée par le shogunat Tokugawa dont Edo (ancien nom de Tokyo) est la capitale.

江戸時代

| Statut | Dictature militaire féodale |

|---|---|

| Capitale | Edo |

| Langue(s) | Japonais |

| Religion | Bouddhisme, shintoïsme |

| Empereur | |

| Shogunat Tokugawa |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Evolution du pouvoir politique

Unification du pays et prémisse de l'Ere Edo à la fin du XVIe siècle

Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, trois chefs militaires se succèdent au pouvoir et contribuent à l'unification de tout l'archipel japonais.

Oda Nobunaga commence ce processus d'unification de 1560 à 1582. Il se fait remarquer par ses talents militaires lors de sa victoire à la bataille d'Okehazama en 1560[1]. L'utilisation systématique d'arquebuses, dans des corps d'infanterie dédiés, lui apporte un avantage stratégique[2], et il étend son fief par des conquêtes et des alliances. En 1573, il fait expulser le shogun Ashikaga Yoshiaki de Kyoto, mettant ainsi fin au règne de cette dynastie[1]. Il met aussi au pas les autres puissances politiques de son temps : les seigneurs Asakura et Azai concurrents, les moines bouddhistes combattants de l'Enryaku-ji et les ligues d'Ikkō-ikki à l'Hongan-ji. Il commence à structurer un pouvoir centralisé depuis le Château d'Azuchi qu'il fait construire non loin de Kyoto, et instaure plusieurs mesures allant de la suppression des péages à la lutte contre la fausse monnaie. Sa mort subite en 1582 suspend ces réformes[2].

Toyotomi Hideyoshi, un général d'Oda Nobunaga, poursuit cette œuvre d'unification[3] jusqu'à sa mort en 1598, après avoir obtenu le titre de kanpaku en 1585[4]. Il impose la règle de l'heinō bunri aux samouraïs des terres qu'il conquiert ; dépossédés de leurs terres ces derniers deviennent de simples administrateurs territoriaux au service de l'État[3]. Une opération de cadastrage, ou taikō kenchi, est entreprise dans le cadre d'une réforme agraire qui met fin au système des shōen. La possession de sabres par les paysans est aussi interdite, afin d'éviter les révoltes et de séparer socialement les paysans des guerriers. Hideyoshi soumet les seigneurs de l'île de Kyūshū en 1585, mettant ainsi la main sur la ville de Nagasaki, siège d'une importante communauté chrétienne. Il fait expulser les missionnaires, et exerce une répression de plus en plus féroce contre les chrétiens[4]. Après avoir soumis l'essentiel du pays, il tente par deux fois, à la tête d'une armée aguerrie, de conquérir la Corée en 1592 et en 1596, mais doit finalement renoncer en 1598[5]. À sa mort la même année, le pays est unifié, mais se pose alors la question de sa succession[6].

Tokugawa Ieyasu, un des généraux de Toyotomi Hideyoshi, prend la tête d'une faction militaire[6]. Il s'assure la maîtrise du pays après la bataille de Sekigahara en 1600, et obtient de l'empereur le titre de shogun en 1603[6]. Le titre est transmis à son fils dès 1605 pour assurer la mise en place d'une dynastie, mais il conserve la réalité du pouvoir jusqu'à sa mort en 1616. Par le contrôle des mines et des ports, il s'assure de la maîtrise du système monétaire. Il force ses vassaux à détruire leurs fortifications[7]. Son petit-fils Tokugawa Iemitsu impose en 1635 le système du sankin-kōtai qui oblige tous les grands seigneurs féodaux à vivre un an dans la ville d'Edo où siège le shogun. Les ressources financières de ces seigneurs, contraints à mener un train de vie luxueux, et les velléités de révolte sont ainsi réduites[8]. Ceux-ci ont par ailleurs interdiction de se rendre à Kyoto et de rencontrer l'empereur[9].

Avènement de la dynastie Tokugawa

L'État mis en place par Tokugawa Ieyasu à partir de 1600 s'efforce de renforcer son contrôle sur les différents courants religieux. Une tentative d'instauration d'un culte à Tokugawa Ieyasu, divinisé, est entreprise par ses successeurs. Un sanctuaire, le Tōshō-gu, est construit à Nikkō en 1617, mais la lignée impériale étant toujours bien présente, l'initiative ne suscite pas le moindre intérêt dans la population[10]. Les tensions grandissantes entre bouddhistes et chrétiens entraînent l'interdiction de cette dernière religion en 1613, et, en un quart de siècle, elle disparaît presque totalement du pays. Les dirigeants japonais redoutent que les divisions religieuses n'entraînent à terme des divisions politiques dans le pays[11].

Dans l'archipel, l'influence japonaise dans les Ryūkyū et à Hokkaidō est réaffirmée. Le royaume qui dirige l'archipel du sud est tributaire de la Chine jusqu'en 1609, date à laquelle des samouraïs venant de Satsuma envahissent les îles. L'année suivante, le roi Shō Nei est contraint de se rendre à Edo pour rendre hommage au shogun. L'administration du royaume est peu à peu adaptée à son état de vassalité. Dans un ouvrage de 1650 retraçant l'histoire des Ryūkyū, le Chūzan Seikan, commandé par le roi Shō Shitsu, la parenté entre populations des Ryūkyū et de Satsuma est affirmée, tout comme la reconnaissance de la suzeraineté du domaine de Satsuma. Cependant, le royaume continue à verser un tribut à la Chine des Ming. Dans l'autre extrémité du pays, au nord, le chef du clan Matsumae accède, en 1634, au rang de daimyo, et étend son contrôle dans la région. La péninsule d'Oshima, au sud de Hokkaidō, est soumise en 1640[12], mais les Aïnous occupent toujours le reste de l'île[13].

La « Pax Tokugawa » au XVIIIe

La victoire des Tokugawa permet au Japon de connaître une longue période de paix intérieure, avec une pacification progressive de la société, ainsi qu'un développement économique important. Ces éléments, favorables au nouveau régime, inscrivirent son action dans la durée[14]. Le pays connaît une phase d'essor démographique et économique allant de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle. Les progrès techniques permettent la mise en culture de nouvelles terres ainsi que la canalisation de plusieurs fleuves, entraînant une hausse des rendements agricoles[14].

Stratification de la société

Une structuration de la société en trois groupes est mise en place sous les Tokugawa, divisant celle-ci entre les guerriers, les roturiers vivant dans les villages et dont l'activité est tournée vers l'agriculture, et les roturiers vivant en ville. Inspirée du taoïsme[n 1], cette division sociale est liée à la naissance, et fixe les professions et lieux d'habitation accessibles à chacun[15]. Une souplesse d'application du modèle théorique existe à l'époque. À ces différents groupes sociaux s'ajoutent les nobles de la cour, les moines et les parias qui ne rentrent pas dans le schéma théorique. Les guerriers forment une classe dirigeante qui compte environ 2 millions de personnes en 1700, soit 6 à 7 % de la population nationale, et sont au cœur d'un réseau d'obligations vassaliques envers leurs seigneurs[16]. Les roturiers de campagne représentent entre 70 et 80 % de la population[17], la plupart agriculteurs, les roturiers de ville représentant entre 10 et 15 % de la population. Dans ces deux dernières classes existe un rang de riches notables propriétaires de leurs terres ou de leurs habitations, qui représentent une minorité de la population[18]. Les hinins (artistes de foire, comédiens, prostituées) et les etas (« souillés ») représentent entre 1 et 2 % de la population, auxquels s'ajoutent les mendiants et les Aïnous[19]. Ces différents statuts sociaux peuvent se manifester dans les costumes, les coiffures, ou la forme des toits des habitations[20].

La famille obéit au même mouvement hiérarchique et joue un rôle de fabrication et de diffusion de ce modèle confucéen dans la société. Une forme de paternalisme issue de ce noyau familial se retrouve ainsi dans les relations entre un vassal et son seigneur, ou entre un ouvrier agricole et le fermier qui l'emploie[21]. Dans les familles guerrières est entretenu un système patriarcal rigide, dans lequel le fils aîné gère et hérite de la totalité des biens familiaux, imposant ses ordres aux frères et aux oncles, les épouses et filles étant reléguées dans un rôle inférieur. La multiplication des quartiers de plaisir entraîne la dégradation de la condition féminine[22]. Ce système patriarcal demeure plus souple dans la paysannerie, l'importance du travail des femmes leur garantissant un meilleur statut, et l'augmentation des défrichements au XVIIe siècle entraînant des divisions successorales plus fréquentes. Ces dernières sont encore plus répandues en ville, notamment chez les marchands[23].

Reconfiguration politiques et sociales

Sur le plan de la politique intérieure, le régime Tokugawa connaît son apogée entre 1651 et 1709 sous les shoguns Ietsuna et Tsunayoshi. L'État est basé sur une idéologie néo-confucianiste[24], ce courant de pensée atteignant son âge d'or[25]. À ce titre, Hayashi Razan, maître confucianiste chargé de la formation de trois shoguns successifs, joue un rôle clef dans la diffusion des idées de Confucius et de Zhu Xi, et est à l'origine d'une école de pensée orthodoxe dominante. D'autres courants hétérodoxes coexistent, menés par Kumazawa Banzan (critique de la montée en puissance des marchands), par Yamaga Sokō (prônant l'accès aux études pour tous), ou par Ogyū Sorai (prônant un retour à la pensée chinoise)[26]. Toutes ces écoles ont en commun la paix comme élément moteur de la prospérité, et une vision agraire de la société[27].

Hoshina Masayuki, l'homme fort sous Ietsuna, insuffle une série de réformes pour « civiliser » le régime, en introduisant des règles concernant les procédures de décision dans les institutions ou pour les nominations, limitant ainsi l'arbitraire qui prévalait sous les pouvoirs précédents. Cette politique rencontre des soutiens dans les grands fiefs du pays, comme à Mito, à Kanazawa, ou à Okayama. Le junshi, suicide rituel, est interdit en 1663, ainsi que les échanges d'otages entre familles en 1665[24]. Les guerriers doivent être avant tout de bons gestionnaires de fiefs, plutôt que de bons combattants. Cette évolution ne se fait pas sans critiques, comme le montre la parution en 1701 du Hagakure, un guide pratique et spirituel destiné aux samouraïs[28]. Tsunayoshi organise la bureaucratie gouvernementale, mise au service non plus d'un clan mais de l'État. Il renforce la discipline en limogeant les administrateurs incompétents et en pénalisant les familles seigneuriales désobéissantes ; ces mesures, parfois prises de façon brutale, peuvent être jugées despotiques par ses contemporains, ce qui ternit le prestige du gouvernement[29]. La fin de son règne est marquée par les difficultés. Une réforme monétaire ratée en 1695 entraîne un phénomène inflationniste. Une série de tremblements de terre et l'éruption du Mont Fuji en 1701 sont vues comme de mauvais présages par la population ; l'affaire des 47 rōnin en 1703 contribue à saper le prestige du shogun[30], et à remettre en cause les évolutions du système[31].

Essor économique des campagnes et développement urbain

Les activités agricoles restent la base économique sous les Tokugawa[27], et s'accroissent de manière importante au cours du siècle. La production nationale de riz passe de 18 millions de kokus en 1600 à 25 millions en 1700, alors que, dans le même temps, les surfaces cultivées sont multipliées par deux, grâce à la hausse des investissements productifs, des défrichements (le recours à des bêtes de trait devient plus fréquent), et aux progrès techniques (les outils en fer se généralisent)[32]. Les seigneurs, touchant sous forme de taxe 40 à 50 % des récoltes[27], soutiennent la hausse de la production[32]. Des lois sont ainsi passées pour interdire le morcellement des parcelles[33], ou pour limiter la culture d'autres espèces que le riz, comme le tabac ou le coton[27]. Une organisation collective du travail se met en place dans les rizières, renforçant le poids de la communauté agricole sur l'individu[34]. Autour des grandes villes se développent des cultures commerciales : du chanvre pour le textile, du colza pour l'huile d'éclairage, ou du mûrier pour le ver à soie. Cela entraîne l'apparition d'économies régionales spécialisées, comme celle du coton dans le Kansai[32], du thé à Uji, ou du tabac à Mito et Kagoshima[35]. La spécialisation des activités est aussi notable dans les régions côtières pour la pêche, dans la production de sel, mais aussi, dans les zones montagneuses, dans l'exploitation des forêts pour faire face à la hausse démographique, induisant une demande accrue en bois de chauffage et de construction. Dans les communautés rurales, les femmes jouent aussi un rôle dans le développement d'un artisanat tourné vers l'exportation[35].

L'élévation du niveau de vie et la consommation de produits de luxe par les classes dirigeantes favorisent l'essor d'industries, comme les teintureries[35] ou la production de soie ; les premiers revendeurs de tissus en semi-gros apparaissent à Edo. La céramique, la laque, le papier, mais aussi les brasseries de saké, bénéficient de cette dynamique consumériste[36]. L'industrie minière adopte de nouvelles techniques, qui permettent de prolonger l'activité de certaines mines jusqu'au milieu du XVIIe siècle (or à Sado, argent à Iwami ou Ikuno) ou d'en développer d'autres (cuivre). La hausse de la production de fer permet de faire baisser son prix, et donc celui d'outils et d'armes faits à partir de ce métal[36].

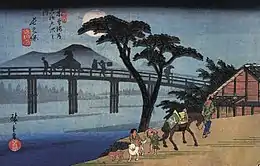

L'accroissement et l'intensification des échanges commerciaux favorisent le secteur des transports, qui bénéficie aussi d'un cadre politique unifié et pacifié[36]. Se met alors en place un réseau de routes, ponts et auberges reliant les grands centres urbains en cours de développement[37]. Ceux-ci sont étroitement contrôlés par le pouvoir via des péages et gués. Les produits pondéreux sont principalement convoyés par voies fluviales et maritimes, nécessitant la construction de transporteurs spécialisés, et des liaisons maritimes régulières se mettent en place entre Edo et Osaka. Ce commerce sur de grandes distances rend nécessaire le développement de lettres de change et, avec elles, de familles de banquiers, comme celle des Mitsui, connue à Edo dès la fin du XVIIe siècle[38]. Au début du XVIIIe siècle, Edo compte 2 000 maisons de changeurs, Kyoto 600, et Osaka 2 400[39].

La croissance urbaine est un des phénomènes majeurs du XVIIe siècle. À côté des trois grandes villes que sont Edo (1 million d'habitants au début du XVIIIe siècle), Kyoto (600 000 habitants), et Osaka (500 000 habitants), de nouvelles villes émergent près des châteaux seigneuriaux, des ports, des villes étapes, minières, ou proches des grands temples, mais elles dépassent rarement les 50 000 habitants[39]. Dans ces centres urbains, la culture bourgeoise est à son apogée dans la dernière décennie du XVIIe siècle ; elle est tournée vers le récréatif et fondée sur la production et la circulation de beaux objets, la poésie et le théâtre. Les artisans de Kyoto sont à l'origine de différentes modes et sont actifs dans l'architecture, les aménagements intérieurs et l'art des jardins. C'est à cette époque que la céramique de Bizen se répand[40]. L'enrichissement des marchands fait qu'Osaka commence à détrôner Kyoto en tant que capitale culturelle. Des auteurs comme Ihara Saikaku, Bashō et Chikamatsu Monzaemon sont les principaux représentants des lettres japonaises du XVIIe siècle[41] ; l'existence d'une importante population lettrée et l'essor des techniques de gravure et de lithographie permettent une plus grande diffusion de leurs œuvres. La fermeture du pays aux influences étrangères se fait sentir et entraîne le développement d'un art de vivre à la japonaise. Les maisons de familles aisées adoptent plus massivement le style shoin-zukuri, datant du XVe siècle et destiné à l'origine à quelques grands personnages[42]. Les quartiers de plaisirs se développent, comme celui de Yoshiwara à Edo, dont les contours sont limités par des palissades et les accès contrôlés ; 25 lieux de ce type existent dans le pays au XVIIe siècle[43].

Le « siècle d'Edo »

Le centre politique, culturel et intellectuel du pays bascule pour la première fois de l'est à l'ouest du pays[44] et la société féodale subit une série de crises[45].

Une économie fragile

La croissance de la population stagne à partir du milieu du XVIIIe siècle, pour osciller entre 28 et 33 millions d'habitants. La technique ne permet plus la mise en culture de nouvelles terres, et les efforts se tournent vers l'intensification du travail et vers la diversification des cultures. Cette évolution vers des cultures non-vivrières rend la population plus exposée économiquement en cas de surproduction ou de baisse des prix. La tension démographique transforme le moindre aléa climatique en crise de subsistance, et ruine les paysans les plus pauvres, les obligeant à avoir recours à des prêts ou à l'usure[45]. Ces paysans ayant perdu leurs terres deviennent un prolétariat agricole ou émigrent en ville. La population des campagnes se polarise entre grands propriétaires et paysans sans terre, favorisant le développement de jacqueries[46] (les principaux pics d'agitations sont atteints dans les années 1780, 1830 et 1860[47]). Les taxes dont les paysans doivent s'acquitter, théoriquement fixées à 50 %, s'établissent dans les faits entre 60 et 80 % des récoltes. Les mauvaises récoltes sont à l'origine de phénomènes d'inflation ; quatre grandes famines touchent le pays en 1732 (causant près d'un million de morts), 1775 (200 000), en 1783-1787 (plusieurs centaines de milliers), et en 1833-1839[48].

La situation dans les villes est comparable à celle des campagnes. L'expansion de l'économie marchande a enrichi une population d'artisans et de négociants, qui spéculent en achetant des terrains en ville. Ils les louent à des populations plus pauvres, anciens paysans émigrés en ville, exposés aux hausses de prix de l'alimentaire, aux incendies et aux épidémies. Cette hausse des dépenses de consommation touche aussi les samouraïs, dont le niveau de vie baisse, et pousse dans la misère les couches économiquement les plus fragiles[46] ; certains samouraïs « revendent » leurs titres à des marchands, en adoptant la famille de ces derniers, leur faisant acquérir ainsi un rang social plus élevé[49]. Dans les premières décennies du XIXe siècle, une proto-industrialisation se met en place au cœur de ce tissu urbain. Des ton'ya, ou industries domestiques, se développent et réunissent dans des fabriques des employés salariés. Ce système est inauguré dans les années 1820-1830 dans des brasseries de saké de la région d'Osaka, puis dans celle de Kyoto dans des soieries, ensuite dans celle de Nagoya, dans des ateliers de tissage du coton[50]. Les femmes, puis les paysans expulsés de leurs terres. constituent le gros de ces employés d'une économie pré-industrielle[51].

Trois réformes sont engagées pour faire face à ces difficultés économiques[49]. La première, en 1720, par le shogun Yoshimune[49], vise à relancer de grands travaux, comme le défrichement de nouvelles rizières, et à réduire le train de vie de l'État. Malgré une stabilisation des finances du shogun, portée par des hausses d'impôts, la situation des couches rurales populaires continue à se dégrader[52]. La seconde réforme, portée par le ministre Tanuma Okitsugu[49], intervient en 1770. Il renforce le monopole de certains grands marchands et permet le développement de sociétés par actions, tout en continuant la politique de grands travaux de son prédécesseur. Malgré des progrès dans le domaine commercial, il rencontre l'opposition des conservateurs, mais aussi celle des classes les plus populaires, victimes d'une inflation non maîtrisée. En 1783, l'explosion du volcan Asama provoque des crises de subsistance, et, en 1787, une trentaine de provinces sont proches de l'insurrection[53]. La troisième réforme est lancée en 1790 par le daimyo Matsudaira Sadanobu[49], en réaction à la réforme précédente : Sadanobu en revient à une vision agrarienne de la société et voit dans la croissance de l'économie marchande l'origine des troubles que connaît le pays. Il fait renvoyer dans les campagnes les paysans émigrés en ville, fait interdire les dépenses de luxe, ainsi que les productions artistiques jugées contraires aux bonnes mœurs[54]. Bien qu'il ne reste au pouvoir que jusqu'en 1794, ses réformes marquent profondément la fin du règne des Tokugawa[48].

L'émergence d'une culture nationale

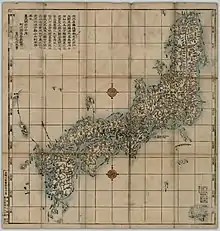

La rencontre de nouvelles puissances étrangères, ainsi que la réalisation de cartes géographiques représentant le pays au début du XVIIIe siècle, fait naître parmi les élites un questionnement identitaire. Les voyages individuels sont de plus en plus nombreux, qu'ils soient motivés par des raisons religieuses ou intellectuelles[55], et sont à l'origine de l'édition de guides de voyage présentant la géographie et les coutumes des différentes régions du pays. Ils permettent d'ancrer peu à peu dans les consciences l'idée d'une unité nationale, les différents terroirs régionaux s'intégrant dans un ensemble plus large, l'archipel[56].

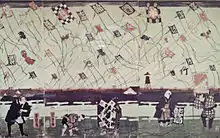

Certains produits comme le thé, cultivés en plus grande quantité et donc meilleur marché, font leur entrée dans les classes moyennes, et, par la même occasion, la culture qui leur est associée pénètre aussi cette couche sociale[56]. Le théâtre exerce une influence considérable sur la culture ; jusqu'en 1765, le théâtre de poupées d'Osaka jouit d'une grande popularité, avant que le Kabuki ne prenne le relais. Ses acteurs sont adulés, et les grands du pays cherchent à s'attacher leur amitié. De grands matsuri religieux, comme celui de Gion à Kyoto, de Kanda à Edo et le Sannō matsuri d'Edo, deviennent des événements populaires, drainant dans les temples de grandes foules. Le tourisme populaire prospère ; les stations thermales sont bondées et des cohortes de pèlerins visitent les temples et les sanctuaires[57]. Plusieurs centaines de milliers de personnes se rendent ainsi dans le sanctuaire d'Ise en 1770 et en 1830[58].

Une éducation élémentaire se généralise, et chaque fief met en place au cours du XVIIIe siècle une école accueillant les fils de samouraïs, mais aussi de roturiers. La première d'entre elles ouvre en 1641 dans le domaine d'Okayama ; on en compte une cinquantaine au milieu du XVIIIe siècle, puis 300 un siècle plus tard. À côté des enseignements confucianistes à visée morale[59] sont enseignés le calcul ou l'astronomie. Les savoirs occidentaux sont diffusés via le comptoir de Nagasaki. Dans les campagnes, ces enseignements sont dispensés dans des écoles de temple ou terakoya, tissant un réseau d'enseignement primaire. Le pays compte environ 350 de ces écoles en 1780, et 200 nouveaux établissements ouvrent entre 1789 et 1804, puis 3 000 entre 1804 et 1844. Des cours privés ou juku prennent le relais pour l'enseignement secondaire[60]. La maîtrise de la lecture devient une obligation sociale et professionnelle[61], et l'édition connaît un développement important. Environ 10 000 titres sont en circulation en 1720, d'abord imprimés à Kyoto et Osaka avant qu'Edo ne domine ce secteur d'activité à partir de la fin du XVIIIe siècle. La production est variée, allant des romans picaresques aux livres érotiques. Les « livres à couverture jaune », de taille réduite et au prix abordable, font leur apparition[58]. Des libraires ambulants circulent dans les villes, et certaines librairies comptent parfois plus de 20 000 ouvrages. Une littérature sentimentale « pour filles » émerge, et, dans le même temps, des ouvrages sont saisis en raison de leur caractère jugé licencieux. Les progrès de l'imprimerie entraînent aussi une popularisation des ukiyo-e dès la fin du XVIIIe siècle[59].

Dans les élites, des mouvements de pensée nouveaux commencent à s'ériger contre l'orthodoxie confucianiste portée par le pouvoir en place. Le mouvement nativiste fondé par l'érudit Motoori Norinaga[61] repousse la culture d'origine chinoise et prône un retour à la pureté d'une culture strictement japonaise. Le lettré Hirata Atsutane affirme la centralité du shintō[62]. Les études hollandaises, ou rangaku, profitent de l'introduction légale de livres occidentaux à Nagasaki dès la première moitié du XVIIIe siècle, à condition que ceux-ci ne traitent pas de la foi chrétienne. Des livres consacrés à la dissection en 1774 et aux maladies internes en 1793 sont traduits du hollandais vers le japonais. En 1764, le médecin Hiraga Gennai met au point une tenue ignifugée en amiante pour pompiers[63].

Shogunat en crise

Des aléas climatiques provoquent plusieurs famines de 1833 jusqu'au début des années 1840. En 1836, on dénombre ainsi 20 000 morts dans la province de Tottori, et 100 000 dans le Tōhoku. D'importants mouvements de population désorganisent les cités ; les citadins gagnent la campagne en quête de nourriture, tandis que les habitants des campagnes affluent dans les villes, espérant bénéficier de distributions de vivres. La flambée des prix alimentaires grève le budget des couches moyennes[64]. Sur la période 1831-1836, on recense par ailleurs plus d'un millier de soulèvements, émeutes ou disputes violentes dans la population, prenant pour cible les classes dirigeantes. En 1836, on dénombre près de 10 000 paysans en armes dans la région de Mikawa, et 30 000 autour du mont Fuji[65]. Mizuno Tadakuni, haut fonctionnaire gouvernemental chargé par le shogun de mener des réformes, entreprend, entre autres initiatives, de favoriser le retour à des cultures vivrières et à réduire les déficits budgétaires[66]. Il se heurte aux intérêts des grands daimyos, et, pour la première fois, le régime plie face à ceux-ci en le renvoyant. Certains fiefs, comme Satsuma et Chōshū, mettent en place avec succès leurs propres réformes, et en profitent pour se doter d'une petite armée équipée d'armes à feu et d'artillerie[67].

En 1858, la décision d'Ii Naosuke, propulsé tairō à la suite du retrait du shogun Tokugawa Iesada, de signer une série de traités inégaux avec les puissances occidentales, provoque la dernière grande crise du régime[68]. Tandis qu'il s'efforce d'éviter une guerre en engageant des négociations, il doit faire face à une opposition qui souhaite expulser les étrangers[69]. Son assassinat en 1860 inaugure une longue série d'assassinats politiques qui laisse une empreinte durable dans le paysage politique japonais. La déliquescence du pouvoir shogunal engendre une agitation dans les différents fiefs[70]. L'opposition se radicalise lorsque l'empereur régnant, pour la première fois depuis plusieurs siècles, intervient publiquement et manifeste sa désapprobation à l'égard de l'action du gouvernement shogunal. En 1863, Sa Majesté impériale Kōmei signe l'ordre d'expulser les barbares[69]. À partir de 1866, des fiefs du sud-ouest se rassemblent et concluent une alliance politique et militaire contre le shogunat[71]. Face au pouvoir paralysé, la figure de l'empereur apparaît comme une force déterminée et capable de s'opposer aux Occidentaux. Fin 1867, le dernier shogun Tokugawa Yoshinobu abdique[72]. La restauration impériale est proclamée le . Les fiefs soutenant le shogunat sont soumis militairement lors de la guerre de Boshin, les derniers se rendant lors de la bataille de Hakodate en [73].

Relation étrangères

Mise en place d'une diplomatie au XVIIe

Dans le domaine commercial, les relations avec l'étranger sont plutôt encouragées par le nouveau régime. Le début du régime des Tokugawa correspond à l'arrivée de nouveaux commerçants européens, qui concurrencent les Portugais dans la région. Le premier navire hollandais, dirigé par un Anglais, arrive en 1600. Des licences sont octroyées à ces bateaux pour pouvoir commercer[74]. Si la Chine de la dynastie Ming refuse d'accorder aux commerçants japonais des autorisations commerciales, des négociations avec les autorités coréennes sont entamées avec plus de succès. Les Tokugawa ont refusé de prendre part à la guerre d'Imjin, ce qui met les Coréens dans de bonnes dispositions. Une délégation coréenne arrive dans le pays en 1607, mais elle est comprise par le pouvoir Tokugawa comme un signe de soumission, et les négociations tournent court. Le shogun ouvre certains ports aux marchands européens, chinois et coréens, mais, devant la concurrence grandissante, des mesures protectionnistes sont prises. Dès 1604, le commerce de la soie est réglementé[75]. Vers 1612-1614, la dynamique s'inverse, et les Tokugawa cherchent à limiter au maximum les échanges avec les commerçants étrangers. Le nombre de ports ouverts au commerce est réduit progressivement, et en 1635 un édit interdit aux Japonais de se rendre à l'étranger. En 1639, l'accès au pays est interdit aux Portugais, laissant aux seuls Hollandais la possibilité de commercer avec le Japon[76]. Pour les autres commerçants asiatiques, seuls quatre ports restent ouverts : Nagasaki (pour la Chine), Tsushima (pour la Corée), Satsuma (pour les Ryūkyū), et Matsumae (pour les Aïnous)[77].

XVIIIe

Après la chute de la dynastie des Ming en 1644, le gouvernement japonais se montre peu pressé de mettre en place des relations avec le nouveau pouvoir Qing, et est épargné par les soubresauts qui agitent alors le continent. Les Tokugawa mettent en place un nouveau cérémoniel pour l'accueil des ambassades venant de Corée ou d'Okinawa, ou pour les visites des chefs de comptoirs hollandais de Nagasaki, et l'utilisent pour affirmer la puissance shogunale. Les persécutions de chrétiens — qui restent d'une ampleur limitée, en dépit de ce qu'affirme alors la propagande catholique en Europe — conduisent la plupart des convertis à renoncer à leur foi[78].

Des Occidentaux de plus en plus proches à la fin du XVIIIe

À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la Russie accentue sa présence au nord du pays. Elle s'engage dans une vague de colonisation de la Sibérie. Au même moment, le nombre de colons japonais augmente dans l'île de Hokkaidō[79]. Des expéditions japonaises se rendent dans les îles Kouriles et à Sakhaline, et la possibilité de commercer avec les Russes est étudiée, mais reste sans suite. Dans la même région, l'économie des Aïnous se dégrade et le gouvernement japonais, craignant que ceux-ci ne s'allient avec les Russes, surveille de plus en plus cette population. Les révoltes d'Aïnous, notamment celle de 1789, ont pour effet d'accélérer le mouvement de colonisation japonaise. Les Russes, n'ayant pas réussi à nouer des relations diplomatiques avec la Chine, se tournent vers le Japon, et essaient d'obtenir l'ouverture de voies commerciales. Dès 1791, une école enseignant le japonais ouvre en Russie[80]. Toutefois, la pression coloniale japonaise dans le Nord ne fait que tendre davantage les relations entre les deux pays[81].

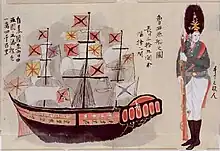

L'incident du Phaeton en 1808 à Nagasaki, lors duquel un navire hollandais est attaqué par des forces britanniques, fait prendre conscience au shogunat de la puissance de feu des Occidentaux ; il fait renforcer les fortifications côtières du pays. L'extension de la pêche à la baleine dans le Pacifique par les Américains[82] a pour conséquence une augmentation du nombre de navires occidentaux cherchant à venir se ravitailler dans l'archipel. La peur que les Occidentaux ne tentent de réintroduire le christianisme dans le pays renforce la posture isolationniste du shogunat[55].

Le Japon sous l'influence de puissances étrangères à la fin de l'ère Edo

.png.webp)

Les puissances étrangères accentuent leur présence dans la région lors de la première moitié du XIXe siècle. Les Russes continuent leurs avancées dans le nord[83] et tentent de faire de l'île Tsushima une base portuaire pour leur marine[84]. Les Britanniques renforcent leurs positions après leur victoire contre la Chine lors de la guerre de l'opium en 1842[83]. Le pouvoir shogunal cherche un temps à s'en faire des alliés, ceux-ci s'étant battus contre la Russie lors de la guerre de Crimée de 1853 à 1856[85]. L'arrivée de l'amiral américain Perry en 1853 dans la baie d'Edo signe la fin de la politique d'isolement du pays[83]. La France, alliée aux Britanniques, impressionne les esprits japonais à la suite du sac du palais d'été en 1860, et commence à jouir d'un certain prestige dans l'archipel[84].

De 1864 à 1882[n 2] - [86], les puissances occidentales ne sont concernées que par des enjeux européens, ce qui évite au Japon de devenir un de leurs champs d'affrontements. Cependant, la Russie, qui cherche à étendre son influence en Asie centrale et dans les Balkans, provoque une réaction du Royaume-Uni. Paris doit faire face à l'échec de sa diplomatie au Mexique, puis à une confrontation militaire avec la Prusse. De leur côté, les États-Unis sont pris dans la guerre de Sécession[87].

Sur le plan économique, l'arrivée de marchands étrangers engendre des résultats contrastés. Le port de Yokohama, créé en 1879, détrône rapidement celui de Nagasaki, et capte les deux tiers du commerce extérieur. Le pays exporte du thé, des produits de la pêche, ainsi que de la soie. La très forte demande pour ce dernier produit entraîne une augmentation des prix. Le prix du riz augmente de 50 % par an entre 1858 et 1867. Les échanges commerciaux avec l'Occident provoquent aussi une fuite des monnaies d'or en dehors de l'archipel, à l'origine, là aussi, d'un phénomène d'inflation. La très forte demande en soie pour l'exportation permet de soutenir la croissance dans ce domaine. A contrario, le coton importé d'Occident, meilleur marché que celui produit localement, provoque la ruine des producteurs japonais[68].

Voir aussi

Articles connexes

- Société japonaise à l'époque d'Edo

- Shogunat Tokugawa

- Ukiyo-e, l'art graphique populaire de l'ère Edo

- Histoire de la cuisine japonaise à l'époque Edo

- Gokaidō, les cinq routes majeures du Japon

- Tōkaidō, la plus importante de ces routes

- Nakasendo, la deuxième route la plus importante, appelée aussi Kiso kaidō

- Sankin kotai, le système de « résidence alternée » des daimyos, mis en place par le shogunat pour contrôler l'aristocratie militaire

- Historiographie du Japon

- Littérature de l'époque d'Edo

- Misemono, spectacles ou représentations ; importante partie de la culture urbaine japonaise au cours de l'époque d'Edo

- Rakugo

Sources

Références

- Souyri 2010, p. 332.

- Souyri 2010, p. 333.

- Souyri 2010, p. 334.

- Souyri 2010, p. 335.

- Souyri 2010, p. 336.

- Souyri 2010, p. 337.

- Souyri 2010, p. 338.

- Souyri 2010, p. 339.

- Souyri 2010, p. 340.

- Souyri 2010, p. 341.

- Souyri 2010, p. 345.

- Souyri 2010, p. 350.

- Souyri 2010, p. 351.

- Souyri 2010, p. 353.

- Souyri 2010, p. 355.

- Souyri 2010, p. 356.

- Souyri 2010, p. 357.

- Souyri 2010, p. 358.

- Souyri 2010, p. 359.

- Souyri 2010, p. 360.

- Souyri 2010, p. 361.

- Souyri 2010, p. 362.

- Souyri 2010, p. 363.

- Souyri 2010, p. 365.

- Souyri 2010, p. 370.

- Souyri 2010, p. 371.

- Souyri 2010, p. 372.

- Souyri 2010, p. 366.

- Souyri 2010, p. 367.

- Souyri 2010, p. 368.

- Souyri 2010, p. 369.

- Souyri 2010, p. 375.

- Souyri 2010, p. 373.

- Souyri 2010, p. 374.

- Souyri 2010, p. 376.

- Souyri 2010, p. 377.

- Souyri 2010, p. 378.

- Souyri 2010, p. 379.

- Souyri 2010, p. 380.

- Souyri 2010, p. 382.

- Souyri 2010, p. 383.

- Souyri 2010, p. 384.

- Souyri 2010, p. 385.

- Souyri 2010, p. 388.

- Souyri 2010, p. 389.

- Souyri 2010, p. 390.

- Souyri 2010, p. 396.

- Souyri 2010, p. 395.

- Souyri 2010, p. 391.

- Souyri 2010, p. 414.

- Souyri 2010, p. 415.

- Souyri 2010, p. 392.

- Souyri 2010, p. 393.

- Souyri 2010, p. 394.

- Souyri 2010, p. 404.

- Souyri 2010, p. 405.

- Souyri 2010, p. 406.

- Souyri 2010, p. 407.

- Souyri 2010, p. 408.

- Souyri 2010, p. 410.

- Souyri 2010, p. 411.

- Souyri 2010, p. 412.

- Souyri 2010, p. 413.

- Souyri 2010, p. 417.

- Souyri 2010, p. 418.

- Souyri 2010, p. 420.

- Souyri 2010, p. 421.

- Souyri 2010, p. 430.

- Souyri 2010, p. 431.

- Souyri 2010, p. 432.

- Souyri 2010, p. 434.

- Souyri 2010, p. 435.

- Souyri 2010, p. 436.

- Souyri 2010, p. 342.

- Souyri 2010, p. 343.

- Souyri 2010, p. 347.

- Souyri 2010, p. 348.

- Souyri 2010, p. 364.

- Souyri 2010, p. 400.

- Souyri 2010, p. 401.

- Souyri 2010, p. 402.

- Souyri 2010, p. 403.

- Souyri 2010, p. 416.

- Souyri 2010, p. 438.

- Souyri 2010, p. 437.

- Hérail et al. 2010, p. 990.

- Souyri 2010, p. 439.

Notes

- Ce courant de pensée divise non en trois, mais en quatre ordres la population.

- De la fin de la guerre des Taiping en 1864, jusqu'à 1882, date à laquelle les Français prennent Hanoï, et les Anglais l'Égypte.

Histoire du Japon

- Francine Hérail, Histoire du Japon des origines à la fin de l'époque Meiji : matériaux pour l'étude de la langue et de la civilisation japonaises, Paris, Publications orientalistes de France, , 462 p. (OCLC 882418621, présentation en ligne, lire en ligne).

- (en) Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan, Cambridge et Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, , 871 p. (ISBN 0-674-00991-6, lire en ligne).

- (en) James L. McClain, Japan : A Modern History, New York, W.W. Norton & Company, , 724 p. (ISBN 978-0-393-97720-2).

- Francine Hérail (dir.), Guillaume Carré, Jean Esmain, François Macé et Pierre-François Souyri, Histoire du Japon : des origines à nos jours, Paris, Éditions Hermann, , 1413 p. (ISBN 978-2-7056-6640-8).

- Pierre-François Souyri, Nouvelle Histoire du Japon, Paris, Perrin, , 627 p. (ISBN 978-2-262-02246-4, OCLC 683200336).

.

. - (en) William M. Tsutsui (dir.), A Companion to Japanese History, Malden, Blackwell Publishing, , 632 p. (ISBN 978-1-4051-1690-9).

- (en) Karl F. Friday (dir.), Japan Emerging : Premodern History to 1850, New York et Londres, Routledge, , 478 p. (ISBN 978-0-8133-4483-6).

- (en) Conrad Totman, A History of Japan, Wiley-Blackwell, , 720 p. (ISBN 978-1-4051-2359-4).

Histoire du Japon d'Edo

- (en) John Whitney Hall (dir.), The Cambridge History of Japan : Volume 4: Early Modern Japan, Cambridge, Cambridge University Press, , 831 p. (ISBN 978-0-521-22355-3, lire en ligne).

- (en) Marius B. Jansen (dir.), The Cambridge History of Japan : Volume 5: The Nineteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, , 844 p. (ISBN 978-0-521-22356-0, lire en ligne).

- (en) Conrad Totman, Early Modern Japan, Berkeley, University of California Press,

- François Macé et Mieko Macé, Le Japon d'Edo, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Guide des civilisations », (ISBN 978-2-251-41034-0)

- Hiroyuki Ninomiya, Le Japon pré-moderne : 1573-1867, Paris, CNRS Éditions, , 234 p. (ISBN 978-2-271-09427-8)

Culture, arts

- Christine Guth, Le Japon de la période Edo, Paris, Flammarion, coll. « Tout l'Art », (ISBN 978-2-08-012280-3)

- Jean Guillamaud, Histoire de la littérature japonaise, Paris, Ellipses,

- (en) Haruo Shirane, Tomi Suzuki et David Lurie (dir.), The Cambridge History of Japanese Literature, Cambridge, Cambridge Univeristy Press, .

- Christine Shimizu, L'Art japonais, Paris, Flammarion, coll. « Tout l'art, Histoire », 2001, 2014, 448 p. (ISBN 978-2-08-120787-5)

- (en) Yoshiaki Shimizu (dir.), Japan : the Shaping of Daimyo Culture, 1185-1868, Washington, National Gallery of Art, , 402 p. (ISBN 0-89468-122-2, lire en ligne).

Liens externes

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Histoire du Japon » (voir la liste des auteurs).