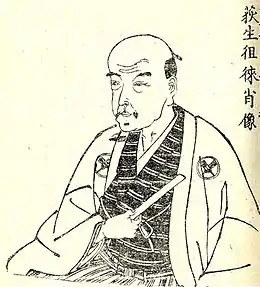

Ogyū Sorai

Dans ce nom japonais, le nom de famille est Ogyū.

Ogyū Sorai 荻生 徂徠 (né le , mort le ) est un penseur japonais parmi les plus influents de l’époque d’Edo (1603-1868).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 61 ans) Edo |

| Sépulture |

Tomb of Ogyū Sorai (d) |

| Nom dans la langue maternelle |

荻生徂徠 |

| Prénom social |

茂卿 |

| Noms de pinceau |

徂徠, 蘐園 |

| Activités | |

| Famille | |

| Fratrie |

Ogyū Hokkei (d) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Maîtres |

Seidan (d) |

Éléments biographiques

Né à Edo, Sorai est le fils d’un médecin travaillant au service de Tokugawa Tsunayoshi, 5e shōgun de la dynastie Tokugawa.

Il étudie le confucianisme de Zhu Xi et commence à enseigner autour de 1690 les classiques chinois. En 1696, il entre au service de Yanagisawa Yoshiyasu (1658-1714), un des plus proches conseillers de Tsunayoshi. En 1709, à la mort de ce dernier, Sorai créé sa propre école, du nom de Ken'enjuku, et forme de nombreux disciples. À partir de 1722, il conseille le shōgun Tokugawa Yoshimune.

Pensée

Son œuvre considérable touche à de nombreux domaines – littérature et poésie, pensée politique, lois, science militaire, etc. –, mais c’est dans les deux premiers que son influence est la plus grande.

En littérature, il prône une imitation des œuvres de l’antiquité chinoise (avant les premiers Han 206 av. J.C-8 ap. J.C.). Cette attitude ne laisse guère de place à la créativité et à l’originalité, mais il faut la replacer dans le contexte de sa vision du rôle des langues et de celui de sa pensée politique.

Pour Ogyū Sorai, une langue contient en elle-même un monde : des valeurs, des jugements, des modes de pensée, des comportements. Acquérir une langue, c’est donc acquérir la culture dont elle est inséparable. Puisque le monde des anciens Chinois était le monde idéal de la Voie (pour lui : l’organisation politique, sociale et morale idéale), acquérir le chinois classique, c’est faire la Voie venir à soi. Il refuse donc l’approche, normale au Japon, des Classiques chinois à travers une méthode qui déconstruit les phrases originales pour les plier dans la syntaxe du japonais (yomikudashi). À sa place, il prône l’apprentissage direct du Chinois classique, écrit et parlé.

Sa pensée politique est réactionnaire. Il défend un ordre féodal où chacun, avec sa terre, appartient à un autre homme placé au-dessus, dans une pyramide dont le sommet doit être le chef du premier clan militaire du pays, en l’occurrence le shôgun des Tokugawa. (Cette position lui fut souvent reprochée par la suite, puisqu’elle l’amenait à ignorer l’Empereur.) Le croisement des obligations — obéissance des inférieurs vis-à-vis de leurs supérieurs, responsabilité des derniers vis-à-vis des premiers — doit, pense-t-il, assurer la stabilité de l’ordre politique, social et moral.

Cependant, le trait le plus remarquable de sa pensée politique est le renoncement à tout ancrage de la Voie dans le monde naturel ou surnaturel. La réalité objective des choses, dit-il, ne pourra jamais céder le dessin ou la structure de la Voie. Celle-ci est tout entière le produit d’une création par de sages législateurs. Ceux-là seuls ont été capables de voir à quel usage pouvaient être mis les matériaux naturels — depuis les hommes et leurs dispositions jusqu’aux circonstances de la vie et de l’environnement physique — pour qu’ils contribuent à l’établissement et au maintien cet ordre (la signification précise de cette rupture avec la nature cependant reste débattue parmi les spécialistes de l’histoire intellectuelle du Japon aujourd’hui).

Si son influence, ou tout au moins son prestige, sont immenses de son vivant, il est très critiqué après sa disparition. De nombreux contemporains jugent que la rupture avec le monde naturel affaiblit dangereusement la justification qui pouvait être faite de l’ordre politique et moral.

Bibliographie

- Ansart, Olivier, L’Empire du rite, Genève, Droz, 2009.

- Lidin, Olof G., Ogyu Sorai's Discourse on Government (Seidan): an annotated translation, Wiesbaden (Germany), Harrassowitz, 1999.

- Maruyama Masao, "Kinsei jukyō ni okeru soraigaku no tokushitsu narabini sono kokugaku to no kanren (1940) (Les caractéristiques de l’école de Sorai dans le development du confucianisme pré moderne et ses rapports avec les Études Nationales), in Maruyama Masao shū, volume 1, Tōkyō, Iwanami shoten, 1996 (cf. traduction en français par Jacques Joly (PUF, 1998) de la première partie de l’Essai sur l’histoire de la pensée politique au Japon de Maruyama).

- Najita, Tetsuo. (1998). Visions of Virtue in Tokugawa Japan. Honolulu : University of Hawaii Press. (ISBN 0-8248-1991-8)

- Shirane, Haruo. (2006). Early Modern Japanese Literature. New York: Columbia University Press. (ISBN 0-231-10990-3)

- Totman, Conrad. (1982). Japan Before Perry. Berkeley: University of California Press. (ISBN 0-520-04134-8)

- Tucker, J., ed. (2006). Ogyu Sorai’s Philosophical Masterworks: The Bendo And Benmei (Asian Interactions and Comparisons). Honolulu : University of Hawaii Press. (ISBN 0-8248-2951-4 et 978-0-8248-2951-3)

- Yamashita, Samuel Hideo. (1994). Master Sorai's Responsals: An Annotated Translation of Sorai Sensei Tōmonsho. Honolulu: University of Hawaii Press. (ISBN 978-0-8248-1570-7)

- Translation of some chapters of Ogyû Sorai's On Distinguishing Names