Matthew Perry (militaire)

Matthew Calbraith Perry, né le à Newport (Rhode Island) et mort le à New York, est un officier de marine américain, aujourd'hui principalement connu pour avoir dirigé en 1853-1854 une expédition militaire au Japon afin de forcer ce pays à ouvrir des relations diplomatiques et commercer avec l'Occident.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 63 ans) New York |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

Matthew Calbraith Perry |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Père |

Christopher Raymond Perry (en) |

| Mère |

Sarah Alexander (d) |

| Fratrie |

Oliver Hazard Perry Ann Perry Rodgers (d) |

| Conjoint |

Jane Slidell Perry (d) |

| Enfants |

| Arme | |

|---|---|

| Grade militaire | |

| Conflits |

Guerre anglo-américaine de 1812 African Slave Trade Patrol (en) Seconde guerre barbaresque Guerre américano-mexicaine |

| Abréviation en botanique |

Perry |

| Commodore (d) |

|---|

Fils d'un officier de marine, Matthew Perry se dirige à 15 ans vers la carrière navale, comme son frère aîné Oliver Hazard. Aspirant personnel du commodore John Rodgers dès l'année suivante, Perry progresse rapidement dans la hiérarchie navale, servant dans les eaux américaines, en Méditerranée, et en Afrique de l'Ouest. Il dirige des navires à partir de 1830 et atteint en 1837 le grade de capitaine, alors le plus élevé de la marine américaine, lorsqu'il est nommé à la tête du vapeur Fulton.

En juin 1840, Perry reçoit le titre honorifique de « commodore » lorsqu'il est nommé à la tête du chantier naval de New York. Devenu un des plus importants officiers navals de son pays, il alterne alors missions aux États-Unis (fondation de l'Académie navale d’Annapolis, direction du chantier naval de bateaux à vapeur de la poste américaine, commandant du Home Squadron) et à l'étranger (lutte contre la traite négrière, guerre américano-mexicaine). En 1852, il reçoit du président Fillmore la mission de forcer l'ouverture des ports japonais au commerce américain.

Après plusieurs mois de voyage où il s'implique notamment dans la révolte des Taiping en Chine, Perry aborde dans la baie de Tokyo (alors Edo) en juillet 1853. Il fait étalage de la puissance de ses canons Paixhans afin que le pouvoir japonais accepte qu'il débarque pour remettre une lettre résumant les demandes américaines. En février suivant, Perry revient à la tête d'une flotte menaçante de dix navires ce qui conduit le pouvoir shogunal à se plier aux exigences américaines en signant la convention de Kanagawa. Ce traité est considéré comme le début de l'ouverture du Japon à l'Occident et de la restauration de Meiji, qui débouche en 1868 sur la mise en place d'un nouveau système étatique dans le pays. De retour en janvier 1855 à New York, Perry occupe encore durant deux ans des fonctions administratives tout en rédigeant ses mémoires. Il meurt peu après avoir pris sa retraite.

Son rôle dans la guerre américano-mexicaine puis l'expédition qui porte son nom fait de Perry un des principaux symboles de l'impérialisme maritime américain au XIXe siècle. Aux États-Unis, son rôle dans la réorganisation de la formation navale et dans le développement de la marine à vapeur est également reconnu — il est d'ailleurs surnommé le « père de la marine à vapeur ». Plusieurs monuments le commémorent, et son expédition fait l'objet de mentions récurrentes dans diverses œuvres américaines et japonaises.

Biographie

Enfance

Matthew Calbraith Perry est né à Newport, Rhodes Island le 10 avril 1794. Il est le fils de Sarah Wallace (1768-1830) et du capitaine de la marine américaine Christopher Raymond Perry (en) (1761-1818). Il a huit frères et sœurs dont Oliver Hazard Perry (1785-1819), lui aussi officier de marine, connu pour sa victoire navale décisive du lac Erié lors de la guerre anglo-américaine de 1812.

Sa mère, née en Irlande, est une descendante de William Wallace, chevalier écossais reconnu comme l’une des principales figures de la résistance contre l'Angleterre durant les guerres d’indépendance de l’Écosse.

Une progression exemplaire dans la marine

À 15 ans, Matthew Perry devient aspirant sur le Revenge (en), commandé par son frère aîné Oliver Hazard Perry. Ce navire faisait partie d’une mission de protection des côtes américaines commandée par le commodore John Rodgers[1]. À ses 16 ans, il devient aspirant sur le navire de Rodgers, le President. Ses qualités lui valent d'être nommé aspirant personnel du commodore[2].

Après l’hiver 1812-1813, Matthew Perry revient à Newport et est promu lieutenant[3]. Il est ensuite transféré sur le United States avant de retrouver en novembre le President. La veille de Noël 1814, il épouse à New York Jane Slidell, fille d'un riche commerçant. En janvier 1815, il devient officier de recrutement sur le Chippewa avec lequel il part en mission en Méditerranée[4].

En 1819, il embarque comme second sur le Cyane et participe à une mission en Afrique de l’Ouest ayant pour but l’installation de colons au Liberia. En 1821-1822, il est commandant du Shark (en) et navigue dans les Caraïbes et l’Afrique de l’Ouest[5].

En 1824, il est nommé commandant en second du North Carolina dirigé par le commodore John Rodgers et part pour la Méditerranée. Le commodore n’est plus seulement son mentor mais ils ont maintenant une relation familiale de par le mariage de sa sœur avec le fils de Rodgers[6].

En avril 1830, en tant que capitaine du Concord (en), il est chargé d’envoyer des ambassadeurs américains en Russie. Le tsar Nicolas Ier lui propose de rejoindre la marine russe mais Perry décline. À son retour aux États-Unis, il est nommé second du chantier naval de New York en janvier 1833.

Le commodore Perry

En 1837, il est nommé capitaine, alors le grade le plus élevé de la marine américaine, et obtient le commandement de la frégate à vapeur Fulton, tout juste lancée[7]. Sa carrière atteint un stade encore plus élevé en juin 1840 quand il est nommé commandant du chantier naval de New-York avec le titre honorifique de commodore[7].

Deux ans après, on lui donne le commandement de l’escadre africaine composée notamment du Saratoga (en) dans le but de combattre l’esclavagisme et la traite illégale[7].

Avec le début de la guerre américano-mexicaine, il commande le Mississippi (en), une frégate à vapeur et est vice-commandant du Home Squadron qui participe notamment à la première bataille de Tabasco (en) en octobre 1846[7]. En 1848, on le nomme commandant du Home Squadron[7].

Entre 1848 et 1852, il est intendant général du chantier naval de bateaux à vapeur de la poste américaine. Puis en 1852, il reçoit le commandement de l’expédition vers le Japon, qui dure jusqu’en 1854[7].

Dernières années

Une fois de retour à New York, Perry reçoit les félicitations du président sortant Fillmore et le Congrès lui décerne 20 000 $ (soit environ 666 500 $ en 2020[8])[9], somme correspond à plus de quatre années de paie[10]. Le 15 janvier 1855, la chambre de commerce de New York (en) organise un évènement en son honneur au cours duquel il reçoit un service en argent d’une valeur de 6 000 $[11]. Mais il reste peu connu du grand public, et n'est pas acclamé en héros à son retour, le Japon restant une terre lointaine et de seconde importance comparée à la Chine[12].

Perry documente ensuite sa mission diplomatique au Japon dans Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan. Le premier volume de ce récit chronologique écrit avec Francis L. Hawks (en) est publié en janvier 1856. Bien reçu à l'époque, il est considéré comme un classique de la littérature d’exploration américaine au XIXe siècle. Les deux volumes suivants, publiés en 1857, reviennent de manière plus détaillée sur certains événements[13].

Alcoolique, souffrant d'arthrite et de cirrhose du foie, Perry meurt à New York le d'un rhumatisme articulaire aigu[14]. Son épouse Jane et leurs dix enfants lui survivent. D'abord enterré dans un caveau de l'église Saint-Marc de New York, le corps de Perry est transféré au cimetière de Newport, dans le Rhode Island[15].

Un symbole de l'impérialisme maritime américain

La guerre mexico-américaine

La guerre américano-mexicaine est déclarée par le Congrès des États-Unis en 1846 à la suite du vote de l’annexion du Texas en 1845. Lors de cette guerre, dont l'un des enjeux est un meilleur accès au Pacifique, le rôle de la Marine reste secondaire. Les principaux affrontements sont terrestres et la marine n’est chargée que de pérenniser les voies d’approvisionnement de l’armée ainsi que de prendre les petits ports mexicains. Le rôle principal de la marine reste de mettre en place un immense blocus entre le río Grande et l’État mexicain de Campeche[16]. La large supériorité numérique et technologique de l’US Navy sur la marine mexicaine lui permet d’agir comme bon lui semble.

Au début de la guerre, Perry, qui commande la frégate Mississippi (en), obéit aux ordres du commodore David Conner (en). Perry joue un rôle mineur mais est à l'initiative de l'expédition victorieuse contre l'État de Tabasco, en octobre 1845. Perry se voit attribuer le commandement d'une petite escadre composée du Mississippi, de deux autres vapeurs, le Vixen et le McLane, de quatre goélettes, et d'une troupe de débarquement de 253 hommes menés par French Forrest (en). Cette expédition n'aboutit pas à des conquêtes territoriales bien que Perry parvienne à s'imposer à chaque affrontement. Il revient d'ailleurs avec neuf vaisseaux ennemis capturés le premier novembre, pour deux hommes morts, deux noyés et deux blessés. Toutefois, le commerce du Tabasco vers le reste du Mexique est altéré et le port de Frontera (es) est sécurisé[17].

Cette expédition permet aussi à la marine de participer réellement aux combats et de remonter un moral quelque peu atteint par une inactivité trop importante au début de la guerre. Cela marque également le premier succès de la Marine, les différentes opérations de Conner ayant échoué. Cela est porté au crédit de Perry, qui est envoyé le 16 décembre au Yucatán afin de prolonger le blocus et de prendre Ciudad del Carmen. Il accomplit aisément cette mission, faisant face à très peu de résistance [18].

_of_the_port_of_Tuspan_(...)_-_painted_by_H._Walke_L.U.S.N._LCCN98516044.jpg.webp)

Après un retour à Norfolk début 1846 pour ravitailler et faire réparer son navire il se voit accorder le commandement du Home Squadron, l'escadre chargée de la protection des eaux territoriales des États-Unis. Huit navires sont ajoutées à l'escadre ce qui en fait la plus grande de l'histoire des États-Unis jusque-là. Perry retourne participer à la guerre au Mexique lors du siège de Veracruz dont Conner a établi le plan. Ce siège qui se déroule en mars 1847 représente la plus grosse opération amphibie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les navires commandés par Perry bombardent sans relâche la ville dès le 24 mars pendant deux jours. Le 27 la ville se rend et la bataille prend fin. Puis il prend les villes portuaires de Tuxpan, Coatzacoalcos, et Tabasco [19].

La paix est signée le 2 février 1848. Du fait de soucis de santé qui apparaissent dès l'année 1847, Perry demande à être relevé de son commandement le . Demande qui est refusée par le gouvernement, qui lui dit de rester jusqu'à la ratification du traité de paix, qui se déroule le 25 mai. En attendant, Perry maintient le blocus et occupe toujours Carmen tout en essayant de ne pas s'impliquer dans les désordres politico-militaires qui secouent le Yucatán [20].

Commandant de l'escadre des Indes orientales

Dans les années 1840 les États-Unis se tournent vers le Pacifique et donc bien vite vers le Japon qui est alors fermé aux relations économiques avec les pays européens (hormis les Néerlandais à Nagasaki) depuis plus de deux cents ans, selon l'idéologie du sakoku. Cet intérêt pour le Japon est lié à la fois aux ressources agricoles du pays et au développement de la marine à vapeur qui exige un ravitaillement en charbon. Or le Japon dispose du combustible en larges quantités et présente en plus l’avantage d’être sur la route vers la Chine, pays avec lequel les États-Unis développent leurs relations[21].

Matthew Perry est nommé commandant en chef de l'escadre des Indes Orientales et ambassadeur extraordinaire au Japon en 1852 par le président Millard Fillmore. Il quitte Norfolk sur le Mississippi en novembre 1852 avec pour mission de forcer les Japonais à ouvrir leurs ports aux navires américains, en utilisant la diplomatie de la canonnière si nécessaire. Le voyage dure plus de six mois. La flotte de Perry rejoint d’abord Madère où elle fait escale et embarque du vin afin d’en acheminer aux États-Unis mais aussi en Asie. Puis elle s’arrête de nouveau à Sainte-Hélène, au Cap de Bonne Espérance, à l’île Maurice, à Ceylan et enfin à Singapour pour se ravitailler avant d’atteindre Hong Kong le 7 avril 1853. Le Mississipi est alors progressivement rejoint par le reste de l’escadre [22].

Lors de son arrivée en Chine, Perry se voit confronté à la Révolte des Taiping contre la dynastie Qing qui dure déjà depuis 1851. Dans un premier temps le commodore de la marine américaine ne veut pas être impliqué à cet événement de politique intérieure chinoise. Cependant, en tant que commandant de l’escadre des Indes orientales, des marchands américains établis à Canton et Shanghai lui demandent de les protéger. De plus, le gouvernement chinois lui-même est à la recherche d’aide étrangère pour mettre fin à la révolte. Toutefois, Perry ne semble pas fondamentalement opposé à cette révolution en laquelle il voit une sorte d’intervention divine et le début d’une nouvelle ère face à un gouvernement despotique. Ainsi, une fois reçu par le gouverneur à Shanghai, Perry décline la demande d’aide du gouvernement sous prétexte que l’envoyé du gouvernement américain, Humphrey Marshall, n’a toujours pas été reçu formellement. Ce dernier demande par la suite le soutien de la flotte pour les affaires chinoises, à l’encontre des intérêts de l'expédition au Japon. Perry est donc contraint de laisser derrière lui le Plymouth avant de partir pour Okinawa. Ce navire rejoint ensuite l’escadre en juin[23].

Une fois de retour de sa première expédition au Japon, Perry retrouve une situation plus compliquée. Macao est menacée par les rebelles et Shanghai est tombée entre leurs mains. Cependant, il refuse toujours de réagir violemment, les intérêts occidentaux n’étant pas menacés. Son avis sur la révolte est désormais changé, il comprend que même si le gouvernement mandchou venait à échouer, alors son remplaçant ne serait pas plus solide pour autant, les rebelles étant très désorganisés. Perry écrit alors à Washington pour conseiller de ne pas agir et de voir comment va évoluer la situation et de se concentrer sur le Japon. Avis qui l’amène à s’affronter avec l’envoyé diplomatique des États-Unis, Marshall, qui lui soutient l’avis d’une intervention en faveur du gouvernement chinois. Cet opposition dure jusqu’au rappel de Marshall début 1854[24].

L'expédition de 1853

.jpg.webp)

Avant de rejoindre directement le Japon, Perry soumet rapidement l’idée de s’arrêter d’abord sur l’île d’Okinawa, dans le royaume de Ryūkyū. Le but est d’y établir une sorte d’avant-poste en sécurisant un port et un dépôt comme point de rassemblement pour l’escadre. Cette réflexion est le fruit de la situation particulière des Ryūkyū, royaume vassal à la fois du Japon et de la Chine, en réalité contrôlé par le prince japonais de Satsuma[25].

Le 26 mai, l’escadre arrive au large de Naha, port du sud-ouest d’Okinawa. Des échanges courtois sont faits entre Perry et le régent de l’île puis les Américains quittent l’archipel d’Okinawa pour les îles Bonins, où des colonies européennes et américaines ont été fondées. Ces îles prennent rapidement un aspect stratégique pour une potentielle installation de dépôt de charbon afin de favoriser la route des États-Unis vers la Chine depuis le Pacifique [26] .

Perry arrive en juillet 1853 à Uraga, dans la baie de Tokyo (alors Edo), avec quatre navires de guerre. Il a la charge de remettre une lettre du Président américain à l’empereur afin de lui demander d’ouvrir le commerce japonais aux États-Unis. Il est demandé aux autorités japonaises de bien traiter les naufragés américains, de protéger les navires américains endommagés et d'accepter que les marins américains puissent acheter des provisions au Japon. La demande la plus importante est celle de laisser les Américains commercer librement avec les citoyens japonais. Ce souci des navires endommagés et surtout des naufragés est issu de récits décrivant des naufragés traités de façon atroce par les Japonais. L'envoi d'un officier de marine à la tête d'une flotte de quatre navires lourdement armés au lieu d'un diplomate montre cependant que les États-Unis désiraient forcer le Japonais en sous-entendant qu'un refus pourrait avoir des conséquences délétères[27].

L’arrivée des navires américains présente un choc chez les Japonais qui y voient un aspect mystique en rapprochant l’évènement d’une vieille légende d’invasion barbare par des navires noirs qui est réactivée par les navires américains noircis par la fumée. Les troupes du commandant Perry entretiennent d’ailleurs cette dimension mystique en restant dans leurs bateaux durant une semaine sans entrer en contact avec les locaux. Le débarquement lui-même impressionne grandement car en plus des 400 marins qui tirent une salve d’honneur, Perry est encadré de deux gardes du corps noirs, chose à laquelle les Japonais ne sont pas habitués. Cependant, les autorités japonaises lui demandent de repartir après qu’il a remis la lettre du président. Perry n’insiste pas mais promet de revenir l’année suivant avec une escadre plus puissante afin de recevoir la réponse japonaise[28].

Perry retourne alors à Naha, qu’il atteint le 25 juillet. Il demande aux autorités que les Américains puissent louer une maison ou un abri ainsi que la construction d’un dépôt de charbon, pour lequel les habitants d’Okinawa se verraient payer un loyer annuel. Après un refus initial, les autorités de l’île acceptent à la suite de la menace d’une action militaire de la part de Perry. Le premier août l’escadre part pour la Chine en laissant un bateau pour surveiller l’établissement d’Américains[29].

Le 7 août, à Hong Kong, l’escadre est rejointe par d’autres navires de guerre. Une fois établit à Macao, Perry s’attache à faire un rapport aux autorités américaines tout en se plaignant de l’état de ses vaisseaux. Durant son séjour à Macao sa santé se dégrade quelque peu mais il échappe à l’épidémie de fièvre qui y sévit en 1853. Durant cette période son attention est quelque peu détournée par les évènements de la Révolte des Taiping[30].

Parallèlement à cette situation, Perry apprend que les Français et les Russes sont intéressés par le fait de développer des liens avec le Japon, la Russie voulant même faire une mission jointe avec les États-Unis. Le départ originellement prévu pour le printemps est donc quelque peu avancé pour le 14 janvier, afin de devancer Russes et Français.

L’expédition de 1854

Perry passe d’abord par Okinawa où les américains sont mieux reçus que la première fois et où un dépôt de charbon d’une capacité de 700 tonnes a été construit. Il quitte Okinawa pour le Japon en février[31].

Perry revient donc au Japon en mars 1854 avec une escadre encore plus puissante. Il est maintenant doté de sept navires et, après avoir attendu deux semaines dans le port, débarque au son de l’hymne américain joué par deux orchestres. Dans le même temps, dix-sept coups de canons sont tirés avec 500 soldats armés de baïonnettes[9].

Les délégations américaines et japonaises s'échangent des présents. Perry offre un train miniature, un télégraphe et une histoire de la guerre du Mexique contenant des gravures du bombardement de Veracruz par la marine américaine sous son propre commandement[9].

Les Japonais sont plus conciliants que lors de la première expédition, en partie à cause de la menace que représente Perry mais surtout en raison de changements à l’intérieur du pays avec une prise d’importance des marchands qui souhaitaient ces liens avec les États-Unis et aussi en raison de la menace russe qui plaide en faveur d’un rapprochement avec le pays à la bannière étoilée.

Cette deuxième expédition aboutit donc sur une victoire diplomatique américaine concrétisée par le traité de Kanagawa, signé le 31 mars 1854. Ce traité n’ouvre que deux ports, Shimoda au centre du pays et Hakodate au nord, en revanche des avancées sont faites sur la question des naufragés et les États-Unis obtiennent une clause de la nation la plus favorisée[9].

Bien que le texte n'ouvre que partiellement le Japon au commerce, les revendications américaines sont satisfaites. En comptant Okinawa, ils disposent désormais de trois relais charbonniers sur la route de Chine. Le traité est salué comme une réussite aux États-Unis comme étant le premier traité signé par le Japon avec une puissance étrangère[9]. Dans les années qui suivent, d'autres traités inégaux sont signés avec le Royaume-Uni (octobre 1854), la Russie (février 1855) et la France (octobre 1858). En juillet 1858, le traité d'Amitié et de Commerce, dit « Traité Harris », ouvre quatre autres ports aux États-Unis, et les citoyens américains obtiennent le droit de résider, acheter des biens et commercer dans les six ports ouverts ainsi qu'à Tokyo et Osaka.

Rôle dans le développement de la marine de guerre américaine

Apport à la formation navale

Après avoir reçu le poste de vice commandant du chantier naval de New York, Perry s’engage dans la formation des officiers de l’US Navy. Cette mission lui impose de s’occuper du recrutement des officiers. C’est par ce biais qu’il commence à réfléchir à une réforme de la formation navale.

Ainsi en 1833, est créé le lycée naval de New York. Perry est la pierre angulaire de cette nouveauté. C’est une institution qui permet aux jeunes officiers de la marine de partager du temps ensemble et d’améliorer leur éducation générale. Sa réforme passe également par un système d’apprentissage pour les adolescents de 14 ans pour les préparer aux missions maritimes[32].

En 1837, Perry rédige avec Alexander Slidell (en) l'article programmatique « Toughts on the Navy » (Pensées sur la marine). Leur principal argument est qu'il faut agrandir la marine américaine pour mieux protéger la nation et ses intérêts commerciaux en mer. L’article propose donc que les effectifs techniques et humains de la marine soient déterminés par l’étendue et la valeur du commerce américain, ainsi qu'en comparaison aux marines étrangères[33]. De plus, ils proposent une réforme du système de grades via l'ajout de nouveaux rangs d’officiers aux trois alors existant[33].

En 1845, Perry participe au premier programme de cours proposé aux étudiants lors de l'ouverte de l'Académie navale d’Annapolis[4].

Le « père de la vapeur »

Avec l’arrivée de la machine à vapeur, Perry devient un défenseur ardent du mouvement de modernisation de la marine américaine, ce qui lui vaut d'être considéré comme le « Père de la Marine à vapeur » aux États-Unis. Sa position s’affirme à partir de 1837 quand il est nommé commandant de la frégate à vapeur Fulton. Il crée également le premier corps d’ingénieurs navals. Sa connaissance des navires à vapeur joue un rôle important dans sa nomination à la tête du chantier naval de New York en 1840, avec le titre de commodore[4].

Mémoire

Monuments et hommages officiels

En 1869, Newport, la ville de natale de Perry, érige dans un parc une statue de l'amiral réalisée par John Quincy Adams Ward. Elle se dresse aujourd'hui dans le parc de Tourou. Le musée du Naval War College et la société historique de Newport (en) conservent également des documents et objets relatifs au commodore.

En 1901, le gouvernement japonais érige dans le village côtier de Kurihama (en) un monument commémorant le débarquement de Perry (ja) en 1854[34]. Resté intact après la Seconde Guerre mondiale, alors que Kurihama était absorbé par l'agglomération de Yokosuka, le monument s'est vu adjoindre un parc et un petit musée.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général Douglas MacArthur fait venir par avion le drapeau américain que Perry avait utilisé lors de son expédition afin de l'exposer là où seraient signés les actes de capitulation du Japon[35]. Le , le drapeau figure en évidence et MacArthur évoque l'expédition de 1853-1854 dans son discours. Le drapeau est toujours visible au musée de l'Académie navale américaine, à Annapolis.

La base navale d'Iwakuni, au Sud du Japon, occupée depuis 1945 par la marine américaine, contient depuis septembre 1955 un ensemble scolaire nommé en 1957 en l'honneur de Matthew Perry[36].

En 2001, un groupe de résidents d'Hakodate, sur l'île septentrionale de Hokkaido, fait ériger une statue de Perry en hommage au rôle que celui-ci aurait joué dans le développement du port en forçant son ouverture en 1854[37].

La marine américaine a lancé plusieurs Perry entre 1843 et 1945, tous en l'honneur d'Oliver Hazard Perry, l'aîné de Matthew. En 2008, elle lance son premier navire directement nommé en l'honneur de Matthew, le Matthew Perry (en) un vraquier de la classe Lewis and Clark.

Aux États-Unis

En 1970, les designers et réalisateurs Charles et Ray Eames consacrent le court-métrage The Black Ships à l'expédition de Perry. Ce dessin animé est inspiré des techniques graphiques d'époque.

Stephen Sondheim et John Weidman (en) se sont basés sur l'histoire de l'ouverture du Japon pour leur comédie musicale Pacific Overtures, créée à Broadway en 1976. Cette œuvre qui raconte les événements du point de vue japonais, et dont le casting était entièrement composé d'acteurs japonais ou d'origine japonaise, a été un échec public. Haruki Fujimoto (en) y interprétait Perry.

L'acteur Richard Boone a joué le rôle de Perry dans le film The Bushido Blade (en) sorti en 1981.

Le "Commodore Perry" est l'objet d'une confusion puis d'une description dans l'épisode "Bel Panto: Part I" (saison 7, épisode 5) de la série d'animation Archer.

Au Japon

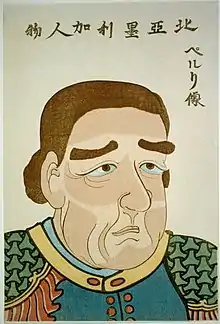

Perry a fait l'objet de représentations par les Japonais dès 1853.

De nombreux mangas font référence à Perry et son expédition, de Kenshin le vagabond à Hikaru no go. Perry est l'antagoniste principal de Tales of an Alternate Shogunate, un one-shot dérivé de l'univers Code Geass paru en 2010. C'est également l'antagoniste principal de la série animée Bakumatsu Gijinden Roman (en).

Dans le film britannique-japonais Samurai Marathon 1855 sorti en 2019, le Commodore Perry est interprété par l'acteur Danny Huston.

Notes et références

- Schroeder 2001, p. 12.

- Schroeder 2001, p. 13.

- Schroeder 2001, p. 17.

- Hickman 2019.

- Schroeder 2001, p. 26.

- Schroeder 2001, p. 44.

- Schroeder 2001, p. xx.

- https://www.officialdata.org/us/inflation/1850?amount=20000

- Sy-Wonyu 2004, p. 206-207.

- (en) « Navy Pay Chart for 1860 », sur navycs.com.

- Schroeder 2001, p. 250.

- Schroeder 2001, p. 251.

- Schroeder 2001, p. 255.

- Samuel Eliot Morison, 'Old Bruin' : Commodore Matthew Calbraith Perry, , p. 431.

- (en) « Matthew Calbraith Perry », sur Find A Grave.

- Schroeder 2001, p. 128-130.

- Schroeder 2001, p. 130-133.

- Schroeder 2001, p. 133.

- Schroeder 2001, p. 134-149.

- Schroeder 2001, p. 150-153.

- Sy-Wonyu 2004, p. 205.

- Schroeder 2001, p. 186-187.

- Schroeder 2001, p. 188-191.

- Schroeder 2001, p. 210-212.

- Schroeder 2001, p. 185-187.

- Schroeder 2001, p. 192-196.

- Curtis 2019.

- Sy-Wonyu 2004, p. 206.

- Schroeder 2001, p. 207-208.

- Schroeder 2001, p. 208-210.

- Schroeder 2001, p. 215.

- Schroeder 2001, p. 70-75.

- Schroeder 2001, p. 72.

- (en) Steve Sundberg, « Matthew C. Perry Landing Memorial, Kurihama, c. 1949 », sur Old Tojko.

- (en) Andrew Gustafson, « From Perry To MacArthur: Flag Links Historic US Visits to Japan, in Peace and War », sur turnstiletours.com, .

- (en) « About our School », sur Department of Defense Education Activity (en).

- « Hakodate to erect Perry monument commemorating port development », sur Japan Times, .

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Monographies

- (en) William Elliot Griffis, Matthew Calbraith Perry : a typical American naval officer, Cupples and Hurd, Boston, (ISBN 1-163-63493-X, lire en ligne), p. 459.

- (fr) Thế Anh Nguyễn et Ishizawa Yoshiaki, Commerce et navigation en Asie du Sud-Est, XIVe-XIXe siècle, Paris, L'Harmattan, , 192 p. (ISBN 978-2-7384-8079-8, lire en ligne).

- (en) John H. Schroeder, Matthew Calbraith Perry : Antebellum sailor and diplomat, Annapolis, Naval Institute Press, , 326 p. (ISBN 978-1-55750-812-6).

.

. - (fr) Aïssatou Sy-Wonyu, Les États-Unis et le monde au 19e siècle, Paris, Armand Colin, , 320 p. (ISBN 978-2-200-62056-1).

.

.

Articles et chapitres

- (en) Amir Lowell Abou-Jaoude, « A Pure Invention: Japan, Impressionism, and the West, 1853-1906 », The History Teacher, vol. 50, no 1, (lire en ligne).

- (en) Chester A. Bain, « Commodore Matthew Perry, Humphrey Marshall, and the Taiping Rebellion », The Far Eastern Quarterly, vol. 10, no 3, , p. 258-270 (lire en ligne).

- (en) Eugène S. Van Sickle, « Reluctant Imperialists: The U.S. Navy and Liberia, 1819—1845 », Journal of the Early Republic, vol. 31, no 1, (lire en ligne).

Ressources numériques

- (en) Tyler Curtis, « How Commodore Perry Liberated Japan With Trade : Japan’s isolation was not “self-imposed” at all; rather, isolation was imposed upon it by an authoritarian government. », sur Foundation for Economic Education, .

- (en) Kennedy Hickman, « Opening of Japan : Commodore Matthew C. Perry », sur ToughtCo, .