XVIIe siècle en Lorraine

Cette page est une liste d'événements qui se sont produits au XVIIe siècle en Lorraine.

Éléments de contexte

- Le début de ce siècle est marqué par de nombreuses épidémies, la peste en particulier. La population de Nancy est passée de 16 000 habitants en 1628 à 5000 en 1656.

Événements

XVIIe siècle

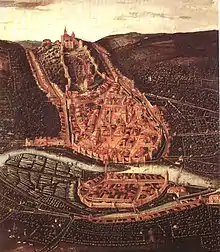

Le château d’Épinal au XVIIe siècle. Extrait d’un tableau de Nicolas Bellot représentant la Passion du Christ. L’artiste a symbolisé Jérusalem par le château d’Épinal. Le tableau est exposé dans la basilique Saint-Maurice.

- L’université de Pont-à-Mousson se développe rapidement pour compter jusqu’à 2 100 étudiants[1]

- À la suite de la décision de l'abbé de Sainte-Marie-au-Bois, Servais de Lairuelz, de transférer son abbaye à Pont-à-Mousson, une première abbaye fut construite au début du XVIIe siècle sur l'emplacement actuel de l'Abbaye des Prémontrés, à proximité de l'université fondée par les Jésuites.

Années 1600

Margueritte de Gonzague

- 1601 : Charles de Lorraine fait rédiger la coutume de l'évêché de Metz en 1601[2], elle y sera appliquée jusqu'à la publication du code civil.

- 1602 : Jacques Bellange est appelé au palais ducal de Nancy pour y réaliser le décor du cabinet de Catherine de Bourbon, belle-fille du duc Charles III de Lorraine.

- 1604 : au décès de Catherine de Bourbon, Henri II est veuf.

- 1604 : achèvement de la construction de l'actuel immeuble du Conseil de Prud'hommes à Bar-le-Duc[3].

- 1606 : Henri II se remarie avec Marguerite de Gonzague, une toute jeune nièce de la reine de France, Marie de Médicis.

- 1608 : Henri II devient Duc de Lorraine et comte de Bar; à l'âge de quarante-cinq ans et, sans réelle expérience politique, tomba sous l'influence de favoris dont le plus connu est Henri d'Ancerville, fils du cardinal de Guise.

Années 1610

- 1612 : le duc de Lorraine achète le marquisat de Nomeny.

- 1618 :

- Catherine de Lorraine, ayant le souci de conserver dans le patrimoine familial sa riche abbaye, nomme coadjutrice suivant l'usage de l'époque sa nièce de 3 ans Marguerite de Lorraine, fille cadette de son frère François de Lorraine, comte de Vaudémont.

- À la suite de la deuxième Défenestration de Prague qui entraîna le début de la guerre de Trente Ans, Henri II garde une position neutre et cherche à jouer un rôle d'apaisement auprès des ennemis.

Années 1620

Épinal - Tableau de Nicolas Bellot (1626).

Dessin de Jacques Callot - 1622

- 1622 :

- Mansfeld pille la Lorraine.

- Sous le règne du duc Henri II, le pape Grégoire XV donne à la Lorraine l'église Saint-Nicolas, située à proximité de la place Navone. L'église est reconstruite par l'architecte François Desjardins et fut achevée en 1632 ; elle prit alors le nom de Saint-Nicolas-des-Lorrains permettant ainsi aux duchés de Lorraine et de Bar d'être représentés, de façon autonome, auprès du Saint-Siège.

- 1624, 31 juillet : à la mort d'Henri II, sa fille, Nicole de Lorraine, devait être héritière du duché de Lorraine. Mais, en raison de la découverte d'un testament de René II de Lorraine précisant que les femmes n'ont pas droit à la succession, son mari, Charles de Vaudémont revendique la couronne pour son père, François de Vaudémont. Les députés acceptent, instaurant ainsi la loi salique. La succession du duché de Lorraine se fait de père en fils.

- 1625, 12 mars : le rhingrave Philippe-Othon, converti au catholicisme après un voyage à Rome, par un édit en date du , interdit l'exercice du calvinisme, ferme les temples, bannis les pasteurs et maîtres d'école protestants et ordonne aux habitants de se faire instruire dans la foi catholique dans le délai d'une année, sous peine de bannissement. Le résultat de cet édit est la migration massive de la communauté protestante de Badonviller vers Sainte-Marie-aux-Mines, territoire limitrophe du duché de Lorraine où règne la tolérance.

- 1626 : sous l'égide de la comtesse-douairière de Haraucourt est fondé le premier couvent de l'ordre de la Visitation des Duchés à Pont-à-Mousson.

- 1627 : la peste fait son apparition entre Lunéville et Saint-Nicolas-de-Port, dans la vallée de la Meurthe.

- 1628 : Jacques Callot dessine le siège de La Rochelle.

- 1629 :

- Épinal est atteinte par une épidémie extrêmement violente de peste pendant les mois de juillet, août et septembre.

- En septembre, Gaston de France se réfugie en Lorraine, et, sans le consentement de son frère le roi qui était le chef de sa maison, y épousa en 1632 celle qu'il appellera toute sa vie l'Ange, la jeune Marguerite, sœur du duc Charles.

Années 1630

Épinal : la croix des pestiférés à la Quarante-Semaine. La croix se situe à l’endroit où ont été inhumées les victimes de l’épidémie de peste de 1636.

1630

- la peste s'étend à Metz, Verdun, Bar, Saint-Dié, Épinal, Lunéville et Nancy. Fuyant la peste la cour de Lorraine quitte le palais ducal pour Lunéville.

1631

- le duc de Lorraine Charles IV de Lorraine fonde la chartreuse de Bosserville achevée en 1666[4].

1632

- désertés pour cause de peste les centres urbains sont déserts, l'herbe pousse dans les rues de la vieille ville de Nancy[5].

- 3 janvier : "Monsieur", Gaston d'Orléans, épouse la princesse Marguerite de Lorraine, contre l'avis de son frère aîné, le roi de France Louis XIII, et donc contre "l'intérêt du royaume"[6].

- 6 janvier : Traité de Vic avec la Lorraine lui imposant sa neutralité. Marsal est abandonnée au roi.

- 19 janvier : Gaston d'Orléans, après avoir épousé secrètement Marguerite de Lorraine à Nancy (3 janvier) arrive au Luxembourg.

- 26 mars : Charles IV reconnait par lettre patente les 32 religieuses de l’Annonciade sous la direction de la mère supérieure Seguin (ce couvent se situait sur la place du marché couvert)[7].

1633

- 15 janvier : le parlement de Metz est créé par Louis XIII. L'édit de création précise que les évêques de Metz, Toul et Verdun, l'abbé de Saint-Arnoul de Metz et le gouverneur de Metz sont et demeurent des conseillers nés du parlement de Metz[8]. Le roi a accordé à ce parlement les mêmes droits, honneurs, prérogatives et privilèges qu'aux autres parlements de France.

- 30 juillet : le Parlement de Paris prononce la confiscation du Barrois. Deux jours plus tard les troupes françaises commencent à prendre les villes dont Bar-le-Duc et le mettent le siège devant Nancy. Le Charles IV par le traité de Charmes livre sa capitale et abdique. Seules résistent quelques places fortes, telles que Bitche, la porte nord-est du duché, et La Mothe, la porte sud.

- Septembre, début du siège de Nancy : Louis XIII ordonne de brûler les moulins, occuper les châteaux, couper les ponts et construire retranchements et forts en mobilisant six mille soldats et dix mille paysans de Lorraine et de Champagne.

- Louis XIII prend Nancy après en avoir fait le siège. Il demande à Jacques Callot d'en faire le dessin.

- Épinal est attaquée par les troupes françaises du maréchal Caumont de La Force. La ville se rend sans combattre ce qui lui permet de négocier des conditions favorables (proclamation du ).

- 20 septembre : le traité de Charmes, prévoit notamment le désarmement des troupes du duc de Lorraine et l'occupation d'une grande partie de la ville de Nancy, de ses points-clés et de ses alentours par les troupes françaises.

1634

- siège de La Mothe par le maréchal de La Force, défendue par Antoine de Choiseul seigneur d'Ische commandant une garnison de 400 hommes, la forteresse se rend le 21 juillet[9];

- le parlement déclare non valable le second mariage de Gaston d’Orléans. Il condamne Charles IV de Lorraine pour félonie et rapt (de Gaston) et réunit le Barrois au royaume.

- Août : le bailliage de Metz, ancienne entité administrative des Trois-Évêchés, existe de 1634 à 1790[10]..

1635

.jpg.webp)

Jean de Werth

- le maréchal de La Force empêche Jean de Werth et la ligue catholique d’occuper Épinal. La ville est assiégée par Charles IV, installé à Rambervillers. La défense de la ville est sous les ordres du colonel Gassion. Charles IV doit se replier en novembre sur Besançon sans prendre la ville.

- Saint-Nicolas-de-Port, Briey, sont saccagées par les Suédois alliés aux français[11].

- 28 mars : décès de Jacques Callot.

- D'août à décembre, Nancy enregistre 1000 morts de la peste[12].

1636

- À la suite d'un hiver doux, la peste se réactive, elle fut appelée peste suédoise.

- La "peste suédoise" (qui tire son nom de la venue de troupes suédoises) provoque une très forte mortalité

- à Metz, on lui attribue 1782 des 4430 décès enregistrés cette année-là

- Épinal est touchée également. La mortalité est énorme, à la fin de l’épidémie, il ne reste que 1 000 habitants dans la ville.

- Nancy enregistre 950 morts.

1638

Catherine de Lorraine

- Richelieu fait démanteler le château de Vaudémont.

- Face aux troupes françaises de Turenne qui risquent de prendre la ville, Catherine de Lorraine parvient à mobiliser ses dames à des travaux de terrassement et galvanise à ce point la population que le valeureux homme de guerre renonce à poursuivre le siège de la cité de Remiremont.

1639

- 28 novembre : Catherine de Lorraine fait ratifier un traité par le roi de France et son neveu Charles IV de Lorraine qui proclama la neutralité des villes vosgiennes Épinal, Saint-Dié, Bruyères, Arches et... Remiremont.

Années 1640

_238.jpg.webp)

Vue de Blâmont et son château en 1645

- 1641, 2 avril : Louis XIII et Charles IV signent la paix de Saint-Germain qui ne durera que quatre mois.

- 1643, 3 avril : naissance à Vienne de Charles V Léopold de Lorraine, appelé parfois le Duc sans Duché,

- 1645 :

- après un second siège, La Mothe est détruite.

- Charles V Léopold de Lorraine reçoit l'abbaye de Gorze

- 1648 :

- Charles V Léopold de Lorraine est nommé grand prévôt du Chapitre canonial de Saint-Dié

- les traités de Westphalie officialisent l'annexion des Trois-Évêchés de Metz, Toul et Verdun occupés depuis 1552 par Henri II.

- décès de Catherine de Lorraine.

- Attaquée par les Français, Longwy est occupée jusqu’en 1660 avant d’être rendue au duc de Lorraine Charles IV.

- Toul est définitivement annexée à la France, en vertu du traité de Westphalie.

Années 1650

- 1650, 16 août : la France est affaiblie par la Fronde, les troupes de Charles IV commandées par le colonel Lhuiller reprennent Épinal avec l’aide des habitants.

- 1657 : les reliques de Sainte Libaire sont envoyées aux chanoines de Saint-Léon à Toul, pour être soustraites aux pillages de mercenaires protestants allemands qui ravageaient périodiquement la Lorraine.

- 1658 : François-Egon de Fürstenberg devient évêque de Metz.

- 1659 : le traité des Pyrénées rend la Lorraine à son duc.

Années 1660

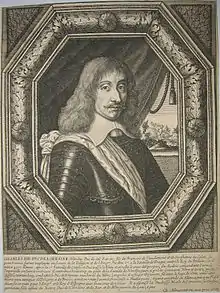

Charles IV de Lorraine

- 1660 :

- la France rend Longwy au duc de Lorraine Charles IV.

- Les Français démantèlent la forteresse de Briey.

- 1661 , 28 février : traité de Vincennes entre Louis XIV et Charles IV de Lorraine. Il rend au duché de Lorraine son indépendance et Charles IV reprend le gouvernement de ses États.

- 1663, 28 septembre : Guillaume-Egon de Fürstenberg devient prince-évêque de Metz.

- 1662 : Charles V de Lorraine est fiancé à Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie, parente du roi Louis XIV de France.

- 1664, 1er août : Charles V de Lorraine s'illustre à la bataille de Saint-Gothard contre les Turcs.

- 1665 : Charles V de Lorraine s'oppose ouvertement au traité de Montmartre, par lequel son oncle Charles IV, contraint et forcé par les armes, cède la Lorraine et le Barrois à la France contre des intérêts médiocres.

- 1666 :

- naissance à Longwy de Claude Florimond de Mercy (décédé en 1734), Generalfeldmarschall du Saint Empire.

- Fin de la première phase de construction de la Chartreuse de Bosserville.

- 1669 : Georges d'Aubusson de La Feuillade (né en 1609 ; mort le à Metz) devient évêque de Metz.

Années 1670

Charles V de Lorraine

- 1670 : les Français prennent la ville de Nancy, Charles IV se réfugie à Épinal. La ville défendue par le Lorrain comte de Tornielle est attaquée par les troupes du maréchal de Créqui. La France s'empare une troisième fois de la Lorraine.

- 1671 : érection en cure de la paroisse de Clefcy

- 1673, 22 septembre : l'édit de Nancy met au point l'enrôlement général des gens de mer. Première mesure sociale spécifique aux marins : la création de la Caisse des Invalides de la Marine Royale destinée à secourir les marins blessés ou invalides.

- 1675, septembre : Charles V de Lorraine est nommé généralissime des armées impériales; il prend aussi le titre de duc de Lorraine et de Bar, son oncle Charles IV étant mort le même mois. Tous les États européens le reconnurent comme tel, à l'exception de la France, qui occupait les duchés.

- 1678 :

- Charles V de Lorraine épouse Éléonore d'Autriche (1653-1697), « reine douairière de Pologne ».

- 16 novembre : le traité de Nimègue officialise l'appartenance de Longwy à a France.

- 1679 : Signature entre la France et le Saint-Empire romain germanique du traité de paix (en latin) de Nimègue, le . L'article XIII donne Nancy et sa banlieue à la France, et les premiers articles suivants instaurent quatre couloirs qui relient la ville à des villes déjà françaises. Le duc de Lorraine et de Bar adresse aux puissances intéressées une Protestation le . Ces clauses finirons par être abandonnées.

- Naissance de Léopold Ier, duc de Lorraine et de Bar

Années 1680

Charles-Joseph de Lorraine

- 1680 : naissance de Charles-Joseph de Lorraine, évêque d'Olmütz en 1695 et prince-évêque d'Osnabrück en 1698 puis archevêque-électeur de Trêves .

- 1682, 12 mai : les secousses d'un tremblement de terre font s'écrouler les voûtes du transept de l'église de l'Abbaye de Remiremont. Le roi Louis XIV, dont les armées occupent alors le duché de Lorraine, fait un don de 6 000 livres pour la reconstruction de l'abbatiale[13].

- 1683 : Charles V, chef des troupes impériales défend Vienne contre 200 000 Turcs, et participe à la rupture du siège à l'arrivée des renforts conduits par Jean III Sobieski[14].

- 1685 :

- la Lorraine et le Barrois échappent presque entièrement aux conséquences de la révocation de l'édit de Nantes, le pays messin est le plus éprouvé de la région.

- Une forte émigration messine vers Berlin est liée à la révocation de l’édit de Nantes, ou édit de Fontainebleau, par lequel, le , le roi de France Louis XIV interdit l’exercice du culte protestant dans le royaume de France. Cette décision met en péril la communauté protestante calviniste de Metz, et entraîne son exode massif. Ainsi, dans le sillage de David Ancillon, 426 familles originaires de Metz – au moins 1 600 personnes – vont suivre majoritairement leurs pasteurs à Berlin, Francfort-sur-l'Oder, Heidelberg et Cassel. Au total, 60 000 huguenots opteront pour les états allemands, dont au moins 20 000 pour le seul État de Brandebourg.

- Naissance de Joseph de Lorraine.

- 1686 : Charles V est victorieux au siège de Buda (1686).

- 1687 : Charles V reconquiert la Hongrie, puis la Slavonie et la Transylvanie. Il bat les turcs à Mohacz, les drapeaux pris aux turcs ornent encore la voûte de l'Église Notre-Dame-de-Bonsecours de Nancy.

Années 1690

- 1690, 18 avril : décès de Charles V de Lorraine, à Wels (Autriche). Si l'on en croit Voltaire[15], Louis XIV, en apprenant sa mort, déclara : J'ai perdu le plus grand, le plus sage et le plus généreux de mes ennemis.

- 1694 : Léopold Ier de Lorraine prend une part active au siège de Temesvár.

- 1695 :

- naissance du général Chevert.

- Charles-Joseph devient évêque d'Olmütz.

- 1697 :

- le traité de Ryswick, qui terminait la guerre entre l'Empire et la France, enlevait la Lorraine à Louis XIV et la restituait à son duc légitime, Léopold, fils de Charles V, donne le droit de passage aux troupes françaises pour se rendre en Alsace et interdit la reconstruction des places fortes lorraines[16].

- Henri-Charles du Camboust, duc de Coislin (1710), prélat français né à Paris le et mort dans la même ville le , neveu de Pierre de Coislin, devient évêque de Metz.

- 1698 :

- 17 août : le jeune Léopold Ier arrive à Nancy, pour la première fois de sa vie, il a presque 19 ans.

- Léopold Ier épouse Élisabeth-Charlotte d'Orléans

- Charles-Joseph de Lorraine devient prince-évêque d'Osnabrück.

Année 1700

- La livre de Lorraine est une ancienne monnaie de compte du duché de Lorraine adoptée en 1700 par le duc Léopold Ier. À partir du milieu du XVIIIe siècle, elle vaut environ 3/4 de livre tournois.

Naissances

Pont de Cormontaigne ou Pont-écluse sud, un de deux ponts historiques sur le canal des fortifications à Thionville.

Claude Florimont de Mercy

Johann Kasimir Kolbe Reichsgraf von Wartenberg

Valéran de Nassau-Usingen

Années 1600

- 1604, 5 avril à Nancy : Charles de Vaudémont, Charles IV de Lorraine (en allemand Karl IV.), mort le à Bernkastel, est duc de Lorraine et de Bar, de jure de 1625 à 1675 (de facto de 1625 à 1634, en 1641 et de 1659 à 1670), sous le nom de Charles IV. En tant que descendant de Gérard Ier de Lorraine, il aurait dû être numéroté Charles III de Lorraine, mais les historiographes lorrains, voulant établir la légitimité des ducs de Lorraine et des Guise et les rattacher directement aux Carolingiens, inclurent dans la liste des ducs le Carolingien Charles († 991), duc de Basse-Lotharingie.

- 1605, 7 avril, à Nancy : Henriette de Lorraine (décédée le à Neufchâteau) dite Henriette de Phalsbourg, était la fille de François, comte de Vaudémont, troisième fils du duc Charles III et de Claude de France, et de Christine comtesse de Salm.

- 1608, 3 octobre à Nancy : Nicole de Lorraine, morte à Paris le 20[18] - [19] - [20] fut duchesse de Lorraine et de Bar du au . Elle était fille d'Henri II, duc de Lorraine et de Bar, et de Marguerite de Mantoue.

- 1609 à Nancy :

- François Collignon (Nancy, v.1609-Rome, ) est un graveur, marchand d'estampes et éditeur français.

- 6 décembre : Nicolas-François de Vaudémont (décédé le à Nancy), cardinal et évêque de Toul de 1624 à 1634, puis duc de Lorraine et de Bar du au .

Années 1610

- 1610

- (vers 1610) à Nancy : François Esmez (ou Aymé) est né vraisemblablement vers 1610 à Velaine-sous-Amance, fils de Jean Esmez, secrétaire du duc de Lorraine, substitut du procureur de l’Évêché de Metz et d'Isabelle dite Zabillon Mélian. Officier distingué des troupes du duc Charles IV de Lorraine, il fut l'un des grands défenseurs de La Mothe-en-Bassigny en 1645 où il officiait comme colonel du régiment d’Épinal.

- 10 janvier à Nancy : Louis Maimbourg, mort le à Paris, est un homme d’Église et historien lorrain. Il fut jésuite de 1626 à 1682.

- 1612, 6 octobre à Nancy : Claude-Françoise de Lorraine (décédée le ) fut duchesse de Lorraine de 1634 à 1648.

- 1615, 22 juillet à Nancy : Marguerite de Lorraine, décédée le , est une princesse de Lorraine qui fut la seconde épouse de « Monsieur », Gaston de France (1608-1660), frère du roi Louis XIII.

- 1617, 18 mars à Metz : David Ancillon ( à Berlin), est un théologien protestant français[21]. Il émigra à Berlin après la révocation de l'édit de Nantes.

Années 1620

- 1621, 13 août à Nancy : Israël Silvestre, mort à Paris le , dessinateur, graveur et collectionneur d’art lorrain.

- 1624, 31 juillet à Nancy : Henri II dit le Bon (en allemand Heinrich II. der Gute), né à Nancy le , marquis de Pont-à-Mousson, puis duc de Lorraine et de Bar de 1608 à 1624. Il était fils aîné du duc Charles III et de Claude de France, et à ce titre prince héréditaire de Lorraine (c'est-à-dire héritier du duché). Voir la généalogie de la famille de Lorraine.

- 1626 :

- 19 octobre à Montmédy, alors dans le duché de Luxembourg : Jean V d'Allamont, seigneur de Malandry, baron de Buzy, chevalier-profès de Santiago, tué le dans la même ville, est un militaire des Pays-Bas espagnols et le dernier gouverneur, capitaine et prévôt de Montmédy sous autorité espagnole.

- 18 novembre à Metz : Joseph Ancillon (décédé en 1719) est un juriste lorrain[22]. Émigré huguenot à Berlin, il a fondé la justice française dans le Brandebourg.

Années 1630

- 1632, 26 décembre à Metz : François Bancelin, mort le à Berlin, pasteur protestant et professeur de théologie.

- 1635, 24 janvier à Metz : Valéran de Nassau-Usingen (décédé à Ruremonde, le ), prince du Saint-Empire romain germanique. Walrad von Nassau-Usingen fut comte, puis prince de Nassau-Usingen, de 1659 à 1702.

- 1636, 12 août à Metz : Marie-Éléonore de Nassau-Weilbourg (1636 - 1678), comtesse de Nassau-Weilbourg.

Années 1640

Frédéric de Nassau-Weilbourg

- 1640, 26 avril à Metz : Friedrich von Nassau-Weilbourg, ou Frédéric de Nassau-Weilbourg (décédé le à Weilbourg) est un comte du Saint-Empire romain germanique. Il fut comte de Nassau-Weilbourg de 1665 à 1675.

- 1643, 6 février à Metz : Johann Kasimir Kolbe von Wartenberg (décédé le ) fut premier ministre du Royaume de Prusse de 1697 à 1710. Le grand-chambellan de Frédéric Ier de Prusse, fut également maréchal du royaume, chancelier de l'Ordre de l'Aigle noir[23] et Statthalter héréditaire de toutes les principautés, comtés et seigneuries de la succession d'Orange[24].

- 1648, 6 mars à Metz : Jean Bernanos, alias Lassonde[25] (mort le à Port-de-Paix), capitaine flibustier et un corsaire français.

Années 1650

Tobias Cohn

- 1652 à Metz : Tobias Cohn ou Tobias Kohn (en hébreu: Toviyyah ben Moshe ha-Kohen; en polonais: Tobiasz Kohn) (aussi nommé Toviyah Kats) (1652-1729), médecin juif polonais du XVIIe et XVIIIe siècle.

- 1654 à Nancy : Ferdinand de Saint-Urbain, né en 1654 ou en 1658, mort à Nancy le , est un dessinateur, graveur et architecte lorrain ayant œuvré à Rome, à Nancy et ayant travaillé pour d'autres princes des cours d'Europe.

- 1659, 29 juillet à Metz : Charles Ancillon (décédé le à Berlin), historien français. Fils de David Ancillon, il a laissé de nombreux ouvrages sur les protestants de France au XVIIe siècle.

Années 1660

- 1660 à Metz : Jean Manassé d'Orthe (1660-1731), général prussien du XVIIIe siècle. Generalleutnant de Frédéric-Guillaume Ier de Prusse, il commanda les 13e et 22e régiments d'infanterie du Brandebourg.

- 1661 à Nancy : Claude Charles, mort à Nancy 1747, peintre de l'école française du XVIIIe siècle.

- 1663

- à Bruyères : Jean-François Humbert, comte de Girecourt, homme d'État qui servit le duché de Lorraine. Il mourut à Nancy en 1754.

- à Metz : Charles Dolzé (décédé en 1701), missionnaire français. Il a été parmi les premiers jésuites français envoyés en Chine.

- 1665 à Metz : Louise Charbonnet[26] (1665 - 1739), pédagogue piétiste française. Auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques, elle dirigea le « Gynäceum » de Halle de 1709 à 1739[27]

- 1666 à Longwy : le comte Claude Florimond de Mercy (Décédé à Parme, ), feld-maréchal du Saint Empire.

- 1667

- à Metz : Jean François Baltus, mort le à Reims (France) est un prêtre jésuite français, théologien, orateur et écrivain.

- 3 juin [28] à Metz dans les Trois-Évêchés : Louis de Chérisey , général français du règne de Louis XV. Il fut président de la noblesse du bailliage de Metz[29].

Années 1670

- 1670,

- 22 février à Metz : David Ancillon (décédé à Berlin en 1723) est un pasteur et aventurier allemand[30].

- 28 octobre : Jacob-Sigisbert Adam (mort à Nancy le ) , sculpteur français de style baroque.

- 1676, 13 octobre à Metz : Pierre Carita, mort le (à 79 ans) à Oder bei Berlin, médecin français. Il fut membre de l’Académie royale des sciences de Prusse.

Années 1680

- 1686,

- Claude Jacquart ou Jacquand Claude, Jacquand Claudius , peintre Lorrain, baptisé à Nancy le [31] et mort en cette même ville le .

- 6 septembre à Toul : Christophe Moucherel, mort en 1761, facteur d'orgue.

1690 et après

Une grille de Jean Lamour sur la place Stanislas à Nancy

- 1695 :

- Louis de Cormontaigne, né à Strasbourg en 1695 et mort à Metz le , est un architecte français.

- 11 février à Nancy : Françoise de Graffigny née d’Issembourg du Buisson d’Happoncourt , morte le à Paris, est une femme de lettres lorraine.

- 1697, à Neufchâteau : Dominique-François Rivard, mort le (le selon Lalande) à Paris sur la paroisse de Saint-Louis en l’Île, mathématicien et philosophe lorrain, puis français après 1766.

- 1698, 16 mars à Nancy : Jean Lamour (mort le à Nancy), serrurier et ferronnier lorrain au service du roi de Pologne, duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski.

- 1700, 10 octobre : Lambert Sigisbert Adam, dit Adam l'Aîné, (mort à Paris le ), sculpteur français.

Décès

Jean Jacques Boissard

%252C_by_Cornelis_Galle_II.jpg.webp)

Henriette de Lorraine, Princesse de Phalsbourg (1605 - 1660)

- 1601, 29 janvier : Louise de Lorraine, épouse du roi Henri III, reine de France de 1575 à 1589 (° ).

- 1602,

- 19 février : Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur et de Penthièvre, marquis de Nomeny, baron d'Ancenis, gouverneur de Bretagne, né à Nomeny (Lorraine) le , dernier ligueur rallié à Henri IV.

- 30 octobre à Metz : Jean-Jacques Boissard, né à Besançon en 1528, est un antiquaire et poète néolatin français.

- 1607, 24 novembre à Nancy : Charles de Lorraine, né à Nancy le , prince de la maison de Lorraine qui fut cardinal, évêque de Metz de 1578 à 1607, primat de Lorraine de 1602 à 1607 et évêque de Strasbourg de 1604 à 1607. Un bouc-émissaire fut accusé de lui avoir jeté un sort et fut condamné au bûcher[32].

- 1608, 14 mai à Nancy : Charles III de Lorraine (né le à Nancy) duc de Lorraine et de Bar.

- 1616 à Nancy : Jacques Bellange appelé aussi Jacques de Bellange, né en Bassigny vers 1575, peintre, dessinateur et aquafortiste lorrain au service de la maison ducale.

- 1623,

- 27 avril à Nancy : Éric de Lorraine-Chaligny, né à Nancy le , évêque de Verdun de 1593 à 1611. Il est fils de Nicolas de Lorraine, duc de Mercœur, et de Catherine de Lorraine.

- 18 août à Metz : Lazare de Selve, poète français. Il fut actif de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle[33].

- 1631, 8 avril à Nancy : Jean L'Hoste, mathématicien, ingénieur, conseiller de guerre et intendant des fortifications du duc de Lorraine. Né à Nancy vers 1586.

- 1632,

- 7 février à Nancy : Marguerite de Gonzague ou « de Mantoue » , princesse italienne de la Maison Gonzague, née le à Mantoue (région de Lombardie, Italie).

- 14 octobre à Badonviller : François II, duc de Lorraine et de Bar, né à Nancy le , troisième fils du duc Charles III et de Claude de France. Influencé par son fils le co-duc Charles IV de Lorraine, il fut amené à se faire proclamer duc de Lorraine et de Bar brièvement du 21 au .

- 1633, 20 octobre à Nancy : Jean Le Clerc (naissance à Nancy en août 1586), peintre d'histoire baroque caravagesque rattaché à l'école de Lorraine. Il se met au service de la République de Venise, et est aussi ambassadeur des ducs de Lorraine.

- 1635 :

- 24 mars[34] à Nancy: Jacques Callot, né à Nancy en 1592[35], est un dessinateur et graveur lorrain, dont l'œuvre la plus connue aujourd'hui est une série de dix-huit eaux-fortes intitulée Les Grandes Misères de la guerre, évoquant les ravages de la Guerre de Trente Ans qui se déroulait alors en Europe[36].

- vers 1635 : Claude Bassot, peintre lorrain, né à Vittel vers 1580 et mort probablement dans le sud de la Lorraine à une date inconnue peut-être vers 1635. À partir de 1630, il n'y a plus, semble-t-il, d'œuvre reconnue de sa main.

- 1640, 9 décembre : Saint Pierre Fourier, né le à Mirecourt[37] - [38] - [39] en Lorraine, est un prêtre catholique et religieux augustin lorrain.

- 1651 :

- à Nancy : Siméon Drouin (ou Simon Drouin ; Simone ou Simeone Droino en Italien), né en Lorraine à la fin du XVIe siècle (peut-être en 1591)[40] et mort à Nancy vers la fin de l'année 1651[41], sculpteur actif à Rome et à Nancy pendant la première moitié du XVIIe siècle.

- 14 octobre : Antoine Chaligny, né en 1580 à Nancy , fondeur lorrain.

- 1652, 30 janvier à Lunéville : Georges de La Tour, peintre lorrain, baptisé le à Vic-sur-Seille.

- 1654 à Metz : Samuel Duclos (naissance à Metz, 1589), médecin huguenot français[42]. On lui attribue la paternité du « baume vert de Metz[43] ».

- 1655 à Pont-à-Mousson : Nicolas Abram (né en 1589 à Xaronval), jésuite lorrain, philologue et historien, professeur de belles-lettres et d'Écriture sainte.

- 1657, 4 août à Montmédy : Jean V d'Allamont, seigneur de Malandry, baron de Buzy, chevalier-profès de Santiago, né le à Montmédy, alors dans le duché de Luxembourg, militaire des Pays-Bas espagnols et dernier gouverneur, capitaine et prévôt de Montmédy sous autorité espagnole.

- 1660 à Neufchâteau : Henriette de Lorraine (née le à Nancy) dite Henriette de Phalsbourg, était la fille de François, comte de Vaudémont, troisième fils du duc Charles III et de Claude de France, et de Christine comtesse de Salm.

- 1669, 28 décembre à Metz : Paul Ferry ou (beaucoup plus rarement) Ferri[44] (né le à Metz), pasteur protestant et un théologien français[45]. Il fut pasteur de l'Église réformée de Metz, de 1612 à 1669[46].

- 1672, 10 juin à Nancy : Henry de Lorraine (né en 1596), fils d'Henri de Lorraine, comte de Chaligny et marquis de Moy, né à Nancy le et mort à Vienne le , et de Claude de Moy (1572 † 1627), marquise de Moy.

- 1687, 18 janvier : François Collignon (né à Nancy, v.1609) est un graveur, marchand d'estampes et éditeur français.

- 1693, 16 mars à Metz : Gershon Ashkenazi né en 1618 à Ulf, rabbin éminent et autorité religieuse respectée. Son nom de famille original est Ulif (Olive ?), son surnom Ashkenazi est usuellement conféré en Pologne aux Juifs dont la famille est originaire d'Allemagne. Il est considéré comme un des plus grands poskim (autorité religieuse) de son époque.

Notes et références

- L'affrontement des religions, in Histoire de la Lorraine; Les temps modernes, t.1, PUN, Nancy, 1991 (p. 113-114)

- Dictionnaire du département de la Moselle p. 386, Claude Philippe de Viville (1817)

- « Conseils de Prud’hommes (Bar-le-Duc, 1604) »

, sur structurae.net, (consulté le ).

, sur structurae.net, (consulté le ). - https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00105991

- Léopold Bouchot, Leçons et récits sur l'histoire de la Lorraine, Berger-Levrault, Nancy, 1930, page 82

- Max Gallo, Richelieu, la foi dans la France, Villeneuve d'Ascq & Mayenne, XO éditions, , 370 p. (ISBN 978-2-84563-381-0), partie VI : "Je souhaite votre gloire..." (1630-8), « Chapitre 26 (page 256) ».

- Annales de la Société d’émulation du département des Vosges

- Emmanuel Michel, Histoire du parlement de Metz, p. 21-22

- D'Haussonville (Histoire de la réunion de la Lorraine à la France), tome 1, page 321, Lévy éditeur à Paris

- Jean-Louis Masson, Histoire administrative de la Lorraine : des provinces aux départements et à la région (monographie), Paris, Fernand Lanore, [1re éd.], 577 p., 25 cm (OCLC 461732472, BNF 34683566), p. 87 [lire en ligne (page consultée le 9 mars 2016)].

- Mourin (Récits Lorrains) Berger-Levrault et Cie éditeurs

- « Nancy », L'Est républicain, (lire en ligne, consulté le ).

- Le tremblement de terre de 1682 et les dégâts sur l'église Saint Pierre

- Stéphane Gaber, Et Charles V arrêta la marche des Turcs, Presses universitaires de Nancy, 1986 (ISBN 2-86480-227-9)

- Le Siècle de Louis XIV.

- Léopold Bouchot, Leçons et récits sur l'histoire de la Lorraine, Berger-Levrault, Nancy, 1930, page 80

- « Les mines de fer en Lorraine (France) », sur industrie.lu (consulté le ).

- Gianni Mombello (éd.), Laura Ghiosso (annotations), La correspondance d’Albert Bailly, Aoste, Académie Saint-Anselme, , réf. page 131; 307

- Saint-Simon, Mémoires de Saint-Simon, Paris, Hachette, , réf. p. 332

- Corresp. manuscrite de Christine de France, duchesse de Savoie (1606-1663) avec son ambassadeur à Paris V. Berro (Archives d’État, Turin, Lettere Ministri, Francia, maz. 64, f. 3).

- Bernd Moeller, Bruno Jahn : Deutsche Biographische Enzyklopädie der Theologie und der Kirchen, Saur, Munich, 2005 (p.40).

- Notice d’autorité sur Katalog der Deutschen Nationalbibliothek.

- Kasimir Kolbe Graf von Wartenberg sur preussen-chronik.de.

- Louis Moréri: Le grand dictionaire historique, ou Le mêlange curieux de l'histoire sacrée et profane (...), Utrecht, 1740.

- Basil Ringrose mentionne le capitaine Bernanos, là où d'autres nomment le capitaine Lassonde, lors d'un rendez-vous de flibustiers à Boca del Toro au début de 1680 Lassonde : flibustier français

- Notice d'autorité sur Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Juliane Jacobi: Mädchen- und Frauenbildung in Europa: Von 1500 bis zur Gegenwart, ed. Campus, 2013 (pp. 119-120,155).

- Notice sur geneanet.org.

- notice biographique sur icareconcept.com.

- Notice d'autorité sur Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Ministère de l'éducation nationale, Réunion des sociétés des beaux-arts des départements, vol. 20, France, (présentation en ligne)

- Jacqueline Carolus-Curien, "Médecine et exorcisme dans le traitement de la maladie du Cardinal Charles de Lorraine", dans La lettre du Musée (Association des amis du musée de la Faculté de médecine de Nancy), automne-hiver 2011, n° 62, 3 (p. 2-4) et 62, 4 (p. 2-3). Article réédité sur Cour de France.fr le dans le cadre du projet "La médecine à la cour de France" (http://cour-de-france.fr/article2921.html).

- Notice d'autorité sur bnf.fr.

- La date « traditionnelle », donnée par Félibien, est le 28. Mais l'épitaphe du tombeau de Callot donne la date du 24 mars, sans doute la date réelle. G. Sadoul donne cependant le 25, sur la base du texte latin de l'épitaphe écrite par Siméon Drouin.

- C'est la date très généralement admise aujourd'hui, qui résulte du fait que l'épitaphe gravée sur le tombeau de Callot indique qu'il est mort le 24 mars 1635, à l'âge de 43 ans. Depuis 1975, les travaux de Pierre Marot ont montré que le recoupement de documents sûrs situe la date de naissance de Callot entre le 25 mars et le 21 août 1592. Cf. Exposition 1992.

- La Guerre de Trente Ans éclata en 1618, et s'étendit à la Lorraine en 1633, lorsqu'elle fut occupée par les troupes françaises, par suite des positions anti-françaises adoptées par Charles IV de Lorraine.

- dans la maison sise au no 5 de l'actuelle rue saint Pierre Fourier

- La chapelle du Bon Père Fourier à Fenneviller (54)

- L'oratoire au Bon Père Pierre Fourier à Petitmont (54)

- Notice du Fichier d'autorité international virtuel.

- Lepage 1864, p. 271.

- Eugène et Émile Haag, La France protestante, ou Vies des protestants français qui se sont fait un nom dans l'histoire depuis les premiers temps de la réformation jusqu'à la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l'Assemblée nationale, tome 4, Cherbuliez, Paris, 1859, pp. 364-365.

- Pierre Dorveaux, Le baume vert de Metz, in Bulletin de la Société d'histoire de la pharmacie, volume 14, numéro 52, octobre 1926, pp. 307-314 (en ligne)

- Notice d'autorité Ferry, Paul (1591-1669) sur catalogue.bnf.fr

- Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Les mariages du pasteur Paul Ferry sur inist.fr.

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.