Mirecourt

Mirecourt ([miʁkuʁ], en vosgien de la montagne [miʁko]) est une commune française, chef-lieu de canton du département des Vosges dans l'arrondissement de Neufchâteau. Située en Lorraine, la commune fait aujourd'hui partie de la région administrative Grand Est.

| Mirecourt | |

Vue aérienne de Mirecourt. | |

Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Vosges |

| Arrondissement | Épinal |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire (siège) |

| Maire Mandat |

Yves Séjourné 2020-2026 |

| Code postal | 88500 |

| Code commune | 88304 |

| Démographie | |

| Gentilé | Mirecurtiens |

| Population municipale |

4 819 hab. (2020 |

| Densité | 398 hab./km2 |

| Population agglomération |

7 359 hab. (2015) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 18′ 03″ nord, 6° 08′ 06″ est |

| Altitude | 285 m Min. 261 m Max. 378 m |

| Superficie | 12,12 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Mirecourt (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Mirecourt (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mirecourt (bureau centralisateur) |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | mirecourt.fr |

Ses habitants sont appelés les Mirecurtiens.

Géographie

Situation

Mirecourt est située au cœur du Xaintois, à 24 kilomètres de Vittel, 35 kilomètres d'Épinal, 40 kilomètres de Neufchâteau et 48 kilomètres de Nancy.

Communes limitrophes

Relief

L'altitude varie de 261 m à 378 m.

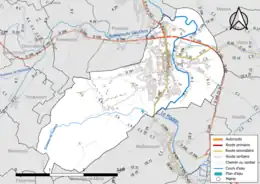

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le Madon, le ruisseau du Val d'Arol, le ruisseau de Bazoilles, le ruisseau de Ravenel et le ruisseau de Talencourt[1] - [Carte 1].

Le Madon, d'une longueur totale de 96,9 km, prend sa source dans la commune de Vioménil et se jette dans la Moselle à Pont-Saint-Vincent, après avoir traversé 47 communes[2].

Le Val d'Arol, d'une longueur totale de 13,9 km, prend sa source dans la commune de Domjulien et se jette dans la Madon à Marcheprime, après avoir traversé neuf communes[3].

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Nappe des Grès du Trias Inférieur ». Ce document de planification, dont le territoire comprend le périmètre de la zone de répartition des eaux[Note 1] de la nappe des Grès du trias inférieur (GTI), d'une superficie de 1 497 km2, est en cours d'élaboration. L’objectif poursuivi est de stabiliser les niveaux piézométriques de la nappe des GTI et atteindre l'équilibre entre les prélèvements et la capacité de recharge de la nappe. Il doit être cohérent avec les objectifs de qualité définis dans les SDAGE Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée. La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est le conseil départemental des Vosges[4].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et en service de 1939 à 2017 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[5]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −1,7 | −1,6 | 0,8 | 2,8 | 7,2 | 10,2 | 12,2 | 11,7 | 8,6 | 5,9 | 2 | −0,4 | 4,8 |

| Température moyenne (°C) | 1,4 | 2,4 | 5,8 | 8,8 | 13,3 | 16,5 | 18,7 | 18,2 | 14,4 | 10,5 | 5,4 | 2,4 | 9,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 4,5 | 6,4 | 10,9 | 14,9 | 19,4 | 22,7 | 25,1 | 24,7 | 20,3 | 15,1 | 8,9 | 5,2 | 14,9 |

| Record de froid (°C) date du record |

−23 22.01.42 |

−23,8 21.02.56 |

−18 01.03.05 |

−8,3 21.04.91 |

−4 04.05.41 |

−0,5 02.06.75 |

2,5 17.07.80 |

1,8 29.08.79 |

−3 25.09.72 |

−8 20.10.72 |

−13,5 23.11.98 |

−22 29.12.41 |

−23,8 1956 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

16 05.01.99 |

19 15.02.58 |

24,5 30.03.17 |

28,4 17.04.49 |

32,5 25.05.09 |

35 22.06.17 |

39,6 06.07.57 |

39,5 12.08.03 |

32,8 19.09.47 |

26,9 09.10.95 |

23 08.11.15 |

17,8 16.12.89 |

39,6 1957 |

| Précipitations (mm) | 76,9 | 64,4 | 69,4 | 61,2 | 81,6 | 77,8 | 69,5 | 73,5 | 80,9 | 87,5 | 79,6 | 91,5 | 913,8 |

Urbanisme

Typologie

Mirecourt est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [6] - [7] - [8]. Elle appartient à l'unité urbaine de Mirecourt, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[9] et 7 232 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[10] - [11].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Mirecourt, dont elle est la commune-centre[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 33 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[12] - [13].

Etablie au confluent du Madon et du Val d'Arol, la ville s'étend surtout sur le versant ouest de la vallée du Madon.

Elle se développe en paliers successifs pour atteindre finalement les rives sinueuses de la rivière.

De ce point bas, Mirecourt offre aux visiteurs un spectacle des plus pittoresques qui laisse apercevoir un bâti intéressant tant par sa richesse architecturale que par le contexte environnemental du site.

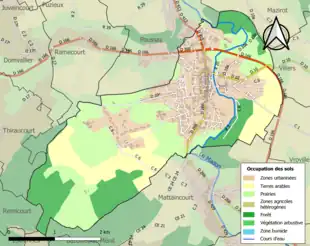

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (49,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (52,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (30,4 %), zones urbanisées (20,9 %), forêts (18,9 %), terres arables (15,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (11 %), cultures permanentes (3,5 %)[14].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[15].

Communications

Mirecourt est desservie par plusieurs routes départementales. Elle est reliée :

- par la D 55 à la RN 57 (17 km à l'est), qui relie notamment Nancy à Épinal ;

- par la D 166 à l'autoroute A31 (26 kilomètres à l'ouest), qui relie Nancy à Dijon.

Mirecourt possède sa propre gare ferroviaire se situant sur la ligne 14 qui relie Nancy à Contrexéville. Les autres gares ferroviaires les plus proches se trouvent à Charmes et à Épinal.

L'Aéroport d'Épinal-Mirecourt est situé à 6 km à l'ouest de la ville, sur le territoire de la commune de Juvaincourt.

Toponymie

Anciennes mentions : In Murici curte (960) ; Murichort (1180) ; De Modoricicurte (Xe siècle) ; Mirecourt, Mirecort (1234) ; Murecourt (1264) ; Murecourt sur Madon (1279) ; Mericourt (1284) ; Myrecort (1286) ; Mercort (1297) ; Muricort (xiiie siècle) ; Miricourt (1331) ; Mircourt (1332) ; Miricour (1392) ; Miricuria (1423) ; De Mirecuria (1427) ; Mercuria (1472) ; De Mercurio (1473) ; Myrecourt, Merecourt (XVIe siècle) ; Prope Mircuriam (1538) ; Mirecour (1656)[16].

Les historiens ont voulu trouver quelque analogie entre le nom de Mirecourt et celui de Mercure ; mais ils ne produisent à l'appui de leur opinion aucune citation, aucune tradition, ni aucun monument ancien[17]. Une autre hypothèse parle de Muricus curtis : curtis signifie domaine rural et Muricus est le nom de son propriétaire[18].

Histoire

Des origines à 1789

Mirecourt est fondée au cours du premier millénaire, au carrefour des routes menant de Toul à Épinal et de Neufchâteau à Châtel-sur-Moselle, au franchissement du Madon. La première mention de Mirecourt date de 960[19], dans un acte de l'empereur Othon II stipulant qu’un dénommé Urson a fait don d’un important domaine situé in Murici Curte.

Dans le courant du XIIIe siècle, elle fait partie du domaine seigneurial du comte-évêque de Toul, qui lui accorde des lettres de franchise en 1234. Un acte de 1284 (Ferry III) constate le rattachement de Mirecourt et de son territoire au duché de Lorraine. Mirecourt devient le chef-lieu de l'important bailliage de Vôge, mais est avant tout une cité de grand négoce.

Au XVIe siècle, les ducs de Lorraine y introduisent le savoir-faire des maîtres italiens dans la fabrication des violons, savoir-faire qui se perpétue jusqu'à nos jours. Ainsi, un certain Dieudonné Montfort, faiseur de violons, est déjà actif à Mirecourt en 1602[20]. En 1732, reconnaissant ce savoir-faire, le duc François III de Lorraine, futur empereur du Saint-Empire romain germanique, édicte une charte pour les « luthiers et faiseurs de violons de Mirecourt et de Mattaincourt »[21]. Il souhaite ainsi protéger cette corporation « des abus qui se glissent dans leur métier », et conserver « la renommée qu'elle s'est autrefois acquise, de contenir d'habiles faiseurs d'instruments »[20]. Parallèlement à cette activité de lutherie, Mirecourt devient également un haut lieu de la facture d’orgues au cours du XVIIIe siècle. Enfant de la ville, Léopold Renaudin illustrera son art à Paris avant d'épouser les idéaux révolutionnaires et de mourir sur l'échafaud.

La loge maçonnique Saint-Jean le Parfait Désintéressement à l'Orient de Mirecourt date de 1750 : c'est une les plus anciennes de France (elle a inauguré son temple le [22] - [23]).En fait, il y eut trois loges maçonniques qui se succédèrent : les deux premières au titre distinctif de Saint-Jean le Parfait Désintéressement au XVIIIe siècle, la troisième au titre de l'Harmonie au XIXe siècle[24].

En 1766, à la mort de Stanislas Leszczynski, la Lorraine devient française, mais l'organisation administrative est maintenue. En 1776, Nicolas-Louis François de Neufchâteau achète l'office de lieutenant-général de bailliage.

De 1789 à nos jours

La réforme administrative de 1789 fait de Mirecourt un chef-lieu de district du département des Vosges, puis un chef-lieu d'arrondissement ; ce statut sera perdu en 1926, du fait de la réduction massive du nombre de sous-préfectures (mesures d'économie prises par Raymond Poincaré).

Mirecourt accueille une des toutes premières écoles normales d'instituteurs de France, fondée en 1828[25].

À partir de 1870, un certain nombre de protestants venus d’Alsace s’installent à Mirecourt et dans ses environs et, en 1983, Pierre Maignial fonde la première église protestante sur Mirecourt[26].

Fondée en 1890 à Mirecourt, la Banque Kolb est la filiale du Crédit du Nord dans le Nord-Est de la France.

On fabrique aussi des instruments mécaniques (orgues de manège, serinettes…). La ville de Mirecourt a eu une renommée mondiale par sa production d'instruments du quatuor et surtout par sa production d'archets. Soixante maisons de luthiers et d’archetiers, de petites entreprises et d’usines de décolletage sont recensées à travers trois siècles. Elle compte aussi une usine de production de violons de l'entreprise Couesnon[27]. La majeure partie est en activité au XIXe siècle. L'activité d'archèterie chute avec l'arrivée des enregistrements sonores, dans la première moitié du XXe siècle[28].

En 1940, après l'Armistice, la Wehrmacht s'installe à Mirecourt. L'hôpital psychiatrique de Ravenel, en construction, est transformé en camp de transit et d'internement, le Frontstalag 120. De nombreux soldats français y restent prisonniers en attendant leur transfert dans des camps de prisonniers d'Allemagne. Les prisonniers « indigènes » (originaires des colonies) y restent plus longtemps ; le Frontstalag est fermé le . Ils seront envoyés dans d'autres camps en zone occupée. La ville est libérée le , par des éléments de l'armée américaine. Le site de Ravenel devient le 21st General Hospital de Washington qui fonctionnera jusqu'en 1946.

On fabrique encore de la dentelle à Mirecourt, notamment à la maison de la dentelle. Une école de lutherie y a été créée en 1970 par Étienne Vatelot.

Politique et administration

Budget et fiscalité 2014

En 2014, le budget de la commune était constitué ainsi[29] :

- total des produits de fonctionnement : 6 275 000 €, soit 1 002 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 6 153 000 €, soit 982 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 2 896 000 €, soit 446 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 2 797 000 €, soit 447 € par habitant.

- endettement : 2 739 000 €, soit 437 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 26,93 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,20 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 29,31 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,75 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 24,41 %.

Tendances politiques et résultats

La commune fait partie du canton de Mirecourt, dont elle est le chef-lieu, et de la communauté de communes de Mirecourt Dompaire.

Liste des maires

Depuis 1945, sept maires se sont succédé :

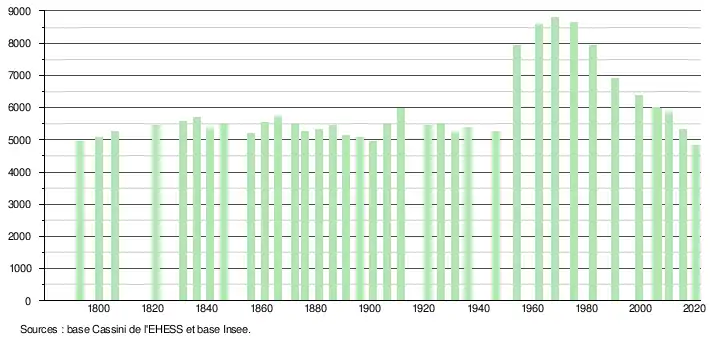

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[33].

En 2020, la commune comptait 4 819 habitants[Note 4], en diminution de 11,76 % par rapport à 2014 (Vosges : −2,99 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Le Centre hospitalier spécialisé départemental orienté psychiatrie[36] est situé sur la commune de Mirecourt. C'est le premier employeur de la commune (environ un millier de salariés).

L'aéroport d'Epinal-Mirecourt, propriété du conseil départemental des Vosges, est géré par la SEAEM Vosges Aéroport (groupement composé de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Vosges et de la société indienne Super Airport Infrastructure India Pvt Ltd).

La Banque Kolb, filiale du Crédit du Nord, a son siège social à Mirecourt.

Culture locale et patrimoine

Patrimoine culturel

Jean Michel Prosper Guérin, La Pietà (1868), huile sur toile, conservée au Lycée Jean-Baptiste-Vuillaume.

Vestige historique

- Présence romaine : stèle funéraire

Architecture civile

- Maisons de centre-ville style Renaissance, avec cours intérieures.

- Halles en pierre, datant de 1617, marché couvert classé monument historique par arrêté du [37].

- Puits communal, rue Chanzy, classé monument historique par arrêté du [38].

- Puits, rue du Docteur-Joyeux, inscrit monument historique par arrêté du [39].

- Tour ronde de Ravenel, reste d'un ancien château fort, (XVIe au XVIIIe siècle).

- Théâtre aménagé dans l'ancienne chapelle du couvent de la congrégation Notre-Dame et la salle contiguë dite « du Club » sont classés monuments historiques par arrêté du [40].

- Pont Stanislas, ou pont Saint-Vincent, construit en 1747 sur le Madon, inscrit monument historique par arrêté du [41].

- Collège Guy-Dolmaire affilié norme HQE

Une cour intérieure.

Une cour intérieure. Les Halles.

Les Halles. Le pont Stanislas.

Le pont Stanislas. Le puits communal de la rue Chanzy.

Le puits communal de la rue Chanzy.

Architecture religieuse et lieux de mémoire

- Église de la Nativité-de-Notre-Dame[42], classée monument historique par arrêté du [43].

- Ancien couvent de la congrégation Notre-Dame transformée en théâtre[40].

- Chapelle de La Oultre (XVe siècle), inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du [49].

- Monument aux morts tous conflits[50] - [51].

- Cimetière militaire français[52].

- Statues de la Vierge sur des façades de maisons[53].

- Sur le petit obélisque d'Épinal, un médaillon illustre l'espoir : les blasons de Remiremont, de Neufchâteau, de Mirecourt et de Saint-Dié dans des triangles en partie supérieure[54].

Église de la Nativité-de-Notre-Dame.

Église de la Nativité-de-Notre-Dame. Chapelle de La Oultre.

Chapelle de La Oultre. Cimetière militaire français.

Cimetière militaire français. Le monument aux morts.

Le monument aux morts.

Musées et les savoir-faire

- Maison de la musique mécanique et de la dentelle[55] - [56].

- Musée de la Lutherie et de l'Archèterie françaises

Hommage à la lutherie.

Hommage à la lutherie.%252C_Mirecourt%252C_2013.jpg.webp) Atelier d'un luthier.

Atelier d'un luthier. Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises

Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises Piano mécanique, boîte à musique.

Piano mécanique, boîte à musique..jpg.webp) Violon.

Violon.

Équipements culturels

La commune dispose d'un atelier jazz à l'école municipale de musique[57].

Philatélie

En 1979, la poste rend hommage à la lutherie par l'émission d'un timbre postal d'1,30 franc brun-rouge et sépia. Tiré à 10 millions d'exemplaires, il figure un violon symbolisé. Il est mis en vente en 1er jour à Paris et à Mirecourt le . Il porte le n° YT 2072[58].

Personnalités liées à la commune

Personnalités nées à Mirecourt

- Pierre Fourier, prêtre catholique (1565-1640), canonisé en 1897.

- Claude Launoy (1748-1830), minéralogiste, inventeur du premier hélicoptère miniature.

- Léopold Renaudin, (1749-1795), célèbre luthier et homme politique

- Sébastien Gérardin (1751–1816), naturaliste.

- Jean-François Aldric (1765-1840), célèbre luthier.

- Jean-Baptiste Vuillaume, luthier, en 1798.

- Joseph-Emmanuel Aubry (1772-1812), colonel et baron de l'Empire, mort au combat le à la bataille de Polotsk.

- Maurice Aubry (1820-1896), son neveu, journaliste, banquier et homme politique légitimiste.

- Louis Joseph Buffet (1818-1898), né à Mirecourt, Représentant des Vosges à l'Assemblée Nationale de 1871 à 1876. Sénateur inamovible de 1876 à 1898. Vice-Président du Conseil et Ministre de l'Intérieur de 1875 à 1876. maire de la ville.

- Alfred de Jancigny, sous-préfet et préfet, né à Mirecourt en 1824.

- Hector France, militaire puis homme de lettres, en 1840.

- François Alexandre Alfred Gérardin (1841-1905), garde-officier forestier puis peintre et graveur, y est né.

- Joseph-Alfred Lamy (1850-1919), archetier.

- Pierre-Fourier Evrard (1876-1956), prélat catholique.

- Amédée-Dominique Dieudonné, luthier, le .

- Fernand Lamaze, (1891-1957), médecin obstétricien, reconnu comme le développeur de la méthode d’accouchement sans douleur.

- Henri Parisot, homme politique, en 1895.

- Max Leognany, graveur-médailleur, en 1913.

- François Chamoux (1915-2007), helléniste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, archéologue et écrivain.

- Jean-Marie Georgeot (1923-2009), ingénieur et exégète catholique, né à Mirecourt.

- Jack Lang (né en 1939), homme politique français, ministre de la Cinquième République.

- Jean-Marie Cavada, journaliste et homme politique, en 1940.

- Roger Viry-Babel, universitaire et cinéaste, en 1945.

- Gérard Welzer, avocat et homme politique, en 1954.

Personnalités liées à Mirecourt

- Céran Le BRUN (Paris 1773, + Pithiviers/Loiret 1813), nommé le 1er sous-préfet de Mirecourt de 1800 à 1806, il sera nommé sous-préfet de Pithiviers dans le courant de 1806, à sa mort. C'est par erreur (voulue ou nom) que son nom est inscrit CERAN-LEBRUN à l'almanach impérial, erreur répétée partout ensuite. Il ne signait de toute manière que "Lebrun". Son père André-Jacques-Philippe Le Brun, fut visiteur-générald es postes, et était lui même le fils d'un "chef du gobelet du roi et de la reine" à Versailles.

- Albert Aubry, organiste[59].

- Joseph-Emmanuel Aubry, colonel et baron d'Empire[60].

- François Victor Fourier Aubry, industriel[61].

- André Buffet, militant monarchiste français

- Saint Pierre Fourier est un prêtre catholique et religieux augustin. Il est né le à Mirecourt dans la maison sise au no 5 de l'actuelle rue Saint-Pierre-Fourier[62] - [63].

Tradition et spécialités

La lutherie

L'origine de la lutherie lorraine semble remonter aux voyages des ducs de Lorraine en Italie, d'où ils ramenèrent d'excellents musiciens et luthiers à la fin du XVIe siècle[64] - [65] - [66].

On fabrique des violons en Lorraine depuis le XVIe siècle. Si l'existence du luthier Tywersus, cité par le luthier Nicolas Lupot au XVIIIe siècle, est incertaine, les premiers luthiers attestés en Lorraine, désignés comme « faiseurs de violons », sont contemporains de Girolamo Amati (1561-1630) et de Niccolò Amati (1596-1684). Il s'agit de Nicolas Renauld et de Nicolas Médard, ayant travaillé tous deux pour la Cour de Lorraine[20]. Le premier, qui n'a pas laissé d'instruments, a exercé son activité dans la seconde moitié du XVIe siècle. Le second, dont on connaît plusieurs instruments, a travaillé à Nancy un siècle plus tard[20]. Nicolas Renauld, probablement lié à Kaspar Tieffenbrucker, a travaillé à Paris vers 1570 pour Charles IX, avec Andrea Amati et l'un des aïeux de Nicolas Médard, à la fabrication des instruments destinés à la Chapelle du roi de France. Nicolas Médard a travaillé sur les instruments de la Chapelle ducale de Charles IV[20]. Un violon de cette époque, armorié aux armes du duc de Lorraine et marqué à chaud « Nicolas Médard, à Nancy, 1665 », témoigne du talent de ce luthier. Plus tard, il aurait également fabriqué des instruments pour la Chapelle royale de Louis XIV, armoriés aux armes de France[20].

C'est tout particulièrement à Mirecourt que la lutherie prend son essor. Dès le début du XVIIe siècle, des luthiers s'installent dans la commune. Ainsi, en 1602, Dieudonné Montfort est déjà déclaré comme exerçant le métier de « faiseur de violon »[20]. On compte déjà 43 luthiers en 1635. Au milieu du XVIIe siècle, la famille de luthiers Lupot, dont descend le grand Nicolas Lupot, exerce déjà son art à Mirecourt.

Au XVIIIe siècle, la production artisanale se développe à Mirecourt, profitant des ressources inépuisables de la forêt vosgienne. En 1732, afin de réglementer cette profession florissante, la duchesse douairière Élisabeth-Charlotte d'Orléans, agissant au nom de François III de Lorraine, promulgue une charte visant à protéger la corporation des « luthiers et faiseurs de violons de Mirecourt et de Mattaincourt »[21], « des abus qui se glissent dans leur métier », afin de conserver « la renommée qu'elle s'est autrefois acquise, de contenir d'habiles faiseurs d'instruments »[20]. Ce sont en effet de véritables dynasties de luthiers et archetiers qui font la renommée de cet art, parmi lesquels il faut citer les Aldric, Lupot, Gand, Bernard, Jacquot, Nicolas, Mougenot, Vuillaume, dont Jean-Baptiste, surnommé le Stradivarius français, Charotte, Apparut, Hilaire, Collin, Laberte, Magnié, Peccate, Bazin, Ouchard, Caussin, dont François Hippolyte Caussin.

Le commerce et la fabrication de violons continue se développer au XIXe siècle, faisant de Mirecourt le principal centre de production d'instruments à cordes de France. En 1925, la lutherie à Mirecourt se composait ainsi de dix-huit ateliers et de quatre fabriques employant 680 ouvriers. Par après, on voit disparaître bon nombre de ces prestigieux ateliers. Toutefois, dans les années 1970 apparaît un renouveau grâce à la création de l'École nationale de lutherie à Mirecourt.

De nos jours, la lutherie fait toujours partie des traditions de la ville, qui se perpétuent grâce à l'École nationale de lutherie, où l'une des rares formations de lutherie est donnée dans le lycée Jean-Baptiste-Vuillaume[66] - [67] et aux luthiers qui exercent encore dans la commune. Luthier renommé, Jean-Jacques Pages crée et produit des instruments de grande qualité qu'il copie sur les modèles des grands anciens comme les Amati et Stradivarius. Les frères Gérome ne sont que fabricants de guitares et de mandolines, mais la corporation des luthiers les a adoptés. La fierté de ces deux frères qui ont aujourd'hui pris leur retraite restera d'avoir reçu un jour la visite de Georges Brassens, venu leur acheter une guitare.

Un musée municipal de la lutherie permet d'approfondir sa connaissance de cet artisanat d'art. Comme œuvres picturales on notera un Portrait d'un musicien peint par le peintre belge François-Joseph Navez, daté de 1836 et la reproduction photographique d'un Portrait du luthier Nicolas Lupot, par Henriette Lorimier, daté de 1805, l'original a été déposé par le musée municipal de la lutherie à la Cité de la musique de Paris.

La dentelle

L'art aux fuseaux remonterait à l'époque égyptienne. Les grandes invasions plongèrent cet art dans l'oubli et ce n'est qu'à partir du XVIe siècle, qu'il fut introduit en Lorraine et notamment à Mirecourt par les luthiers italiens, soutenus par les Ducs de Lorraine[68].

Saint Pierre Fourier, curé de Mattaincourt, créa la confrérie des Sœurs de Notre-Dame et encouragea celles-ci à enseigner la dentelle dans leur école et à l'orphelinat. Les jeunes filles de grandes familles travaillaient à cet art d'agrément pour garnir leur trousseau. Les enfants de l'orphelinat, les femmes de familles ouvrières, les paysannes, s'y adonnaient pour le profit. En 1790, des milliers de dentellières travaillaient déjà pour des négociants de tous les pays voisins de nos frontières, la ville était mondialement connue, ainsi vers 1850, ce fut l'âge d'or de la dentelle de Mirecourt. Au milieu du XXe siècle, il ne reste à Mirecourt que quelques dentellières qui enseignèrent cet art, assurant ainsi le maintien de cette activité. Aujourd'hui, grâce à une association dynamique avec plus de 140 participants, Mirecourt a retrouvé sa renommée internationale avec sa dentelle aux fuseaux d'une finesse incomparable, jusqu'à la création de l'association Promotion et Renouveau de la dentelle. Grâce à celle-ci la dentelle renaît à Mirecourt, on y dispense des cours et organise des expositions permanentes, avec des dentellières au travail à la Maison de la Dentelle.

Héraldique

| Figure | Blasonnement |

|---|---|

|

— Malte-Brun, la France illustrée, tome V, 1884 |

|

|

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Historique de Mirecourt, par Evelyne Bonetat Association des Amis du Vieux Mirecourt-Regain

- Aimé Gauge, Mirecourt, Éditions S.A.E.P. Colmar-Ingersheim, 1971 (pas d'ISBN)

- Les halles construites à partir de 1614

- Roger Viry-Babel, Mirecourt et la lutherie, Éditions de l'Est. Nancy, 1993

- La facture d'orgue Poirot, par Bertrand Poirot

- Jack Chollet, La Franc-maçonnerie à Mirecourt du XVIIIe siècle à nos jours, Editions Gérard Louis, 2013

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Imprimé en Italie par Gruppo Editoriale Fabri, Milano, Editions Publitotal Strasbourg, 3e trimestre 1987Mirecourt, p. 760

- Bertrand Munier, Le Grand Livre des Élus Vosgiens (1789-2003), éditions Gérard Louis

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

- Archives du centre hospitalier spécialisé Ravenel à Mirecourt 1960-1980

- Fonds Évelyne Bonétat (1942-2009) : Ses recherches visaient surtout à reconstituer la généalogie des familles de luthiers, d’archetiers, de marchands et fabricants d’instruments de musique, de facteurs d’orgues mécaniques (serinettes, orgues de manège, orgues de barbarie, etc.), musiciens et compositeurs, etc., mais également les dynasties de marchands, artisans et dentellières de Mirecourt. Répertoire numérique détaillé établi par Delphine Lelarge, assistante territoriale de conservation du Patrimoine sous la direction de Marie-Astrid Zang, conservateur du patrimoine, directrice des Archives départementales des Vosges

Liens externes

- (mul) Site de la mairie

- Office de tourisme du pays de Mirecourt : Église Notre-Dame de la Nativité, La chapelle de la Oultre, Les Halles, La Fédération des sociétés savantes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Une zone de répartition des eaux est une zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994, où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Mirecourt » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

Références

- « Fiche communale de Mirecourt », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le )

- Sandre, « le Madon »

- Sandre, « le ruisseau du Val d'Arol »

- « SAGE Nappe des Grès du Trias Inférieur », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Fiche du Poste 88304005 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Mirecourt », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Mirecourt », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Paul Marichal, Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, Impr. nationale, 1941.

- Aristide Guilbert, Histoire des villes de France : avec une introduction générale pour chaque province, tome 4, Paris, 1845.

- Aimé Gaugué, Mirecourt : (88) Vosges, Éditions S. A. E. P., 1971.

- Bref historique de Mirecourt

- Jacquot Albert : La lutherie lorraine et française depuis ses origines jusqu'à nos jours, Minkoff, Genève, 1912 (p.VIII - XIII).

- Archives départementales de Meurthe-et-Moselle: B 174, folio 65.

- Inauguration du Temple de la loge Saint Jean de Mirecourt

- La Fraternité Vosgienne Epinal

- CHOLLET Jack, La franc-maçonnerie à Mirecourt : du XVIIIe siècle à nos jours, Haroué, Gérard Louis, , 293 p. (ISBN 978-2-35763-046-8).

- https://archives.vosges.fr/Portals/8/xNews/uploads/2017/3/27/Cahiers%20de%20Georges%20Doridant,%20%C3%A9l%C3%A8ve%20%C3%A0%20l%27%C3%A9cole%20%20normale%20d%27instituteurs%20de%20Mirecourt%20(1928-1931).pdf

- Le protestantisme à Mirecourt

- Thomas Le Roux, « Le patrimoine industriel à Paris entre artisanat et industrie : le facteur d'instruments de musique Couesnon dans la Maison des métallos (1881-1936) », Le Mouvement Social, vol. 2, no 199, , p. 11-36 (DOI 10.3917/lms.199.0011, lire en ligne), paragraphe 23.

- Hélène Claudot-Hawad, « Un enfant de Mirecourt reprend malgré lui l’archèterie familiale et tente toute sa vie de patron de demeurer un artisan », sur phonotheque.hypotheses.org, .

- Les comptes de la commune « Copie archivée » (version du 23 mars 2015 sur Internet Archive).

- D'après FranceGenWeb

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Historique du Centre hospitalier Ravenel

- « Halles, marché couvert », notice no PA00107204, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Puits communal », notice no PA00107206, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Puits (rue du Docteur-Joyeux », notice no PA00107207, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancien Couvent de la Congrégation Notre-Dame (Théâtre) », notice no PA00107326, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Pont Stanislas, ou pont Saint-Vincent », notice no PA00107205, base Mérimée, ministère français de la Culture Pont Stanislas, ou pont Saint-Vincent.

- L’église Notre-Dame : architecture, mobilier et grand orgue

- « Église de la Nativité-de-Notre-Dame », notice no PA00107203, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PM88001146, base Palissy, ministère français de la Culture orgue de tribune

- Notice no PM88000569, base Palissy, ministère français de la Culture orgue de tribune : tribune et buffet d'orgue

- Notice no PM88000570, base Palissy, ministère français de la Culture orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue

- Association d’Étude pour la Coordination des Activités Musicales (ASSECARM), Orgues Lorraine Vosges, Metz, Éditions Serpenoise, , 677 p. (ISBN 2-87692-093-X)Présentation de l'orgue de l’église Notre-Dame sur la commune de Mirecourt: pages 304 et 387 à 394.

- Site sur les orgues du Département des Vosges : Page sur l'orgue de Orgues de l'église Notre Dame de Mirecourt

- « Chapelle de la Oultre », notice no PA00107202, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Monument aux Morts tous conflits

- Monument aux morts

- Carré militaire, Cimetière communal

- Baronnie de Mirecourt

- Aux vosgiens victimes en 1870-71. à Épinal

- Collection dédiée aux instruments mécaniques

- Notice no PM88001048, base Palissy, ministère français de la Culture orgue à cylindres : partie instrumentale de l'orgue

- Site big band et atelier jazz école municipale de musique

- Catalogue Yvert et Tellier, Tome 1

- « Biographie de Albert Aubry », sur le site personnel de Bernard Visse (consulté le ).

- « Biographie de Joseph Emmanuel Aubry », sur le site personnel de Bernard Visse (consulté le ).

- « Biographie de François Victor Fourier Aubry », sur le site personnel de Bernard Visse (consulté le ).

- La chapelle du Bon Père Fourier à Fenneviller (54)

- L'oratoire au Bon Père Pierre Fourier à Petitmont (54)

- La lutherie - École nationale de lutherie

- Site officiel du Musée de la Lutherie et de l'archèterie Françaises de Mirecourt

- École nationale de lutherie (Lycée J.B. Vuillaume)

- Écoles de lutherie - Luthiers de France

- Site associatif sur la dentelle à Mirecourt

- La banque du blason