Marcheprime

Marcheprime est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Marcheprime | |||||

La mairie. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Gironde | ||||

| Arrondissement | Arcachon | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord | ||||

| Maire Mandat |

Manuel Martinez 2020-2026 |

||||

| Code postal | 33380 | ||||

| Code commune | 33555 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Marcheprimais | ||||

| Population municipale |

5 123 hab. (2020 |

||||

| Densité | 209 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 41′ 36″ nord, 0° 51′ 13″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 34 m Max. 62 m |

||||

| Superficie | 24,56 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Marcheprime (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Bordeaux (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Gujan-Mestras | ||||

| Législatives | Huitième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Gironde

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | ville-marcheprime.fr/ | ||||

Géographie

Localisation

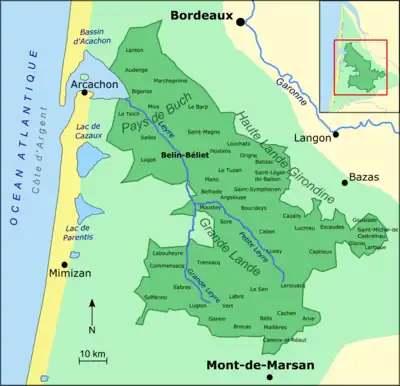

Marcheprime est située dans la forêt des Landes à mi-chemin entre la capitale régionale (Bordeaux, 28 km) et le bassin d’Arcachon (Arcachon, 32 km), elle fait partie de l'aire urbaine de Bordeaux.

Elle est l’une des 51 communes membres du parc naturel régional des Landes de Gascogne et fait partie du Pays de Buch.

La commune de Marcheprime est boisée à 88 %, et attachée à son appartenance au parc naturel régional des Landes de Gascogne et ainsi qu'à la préservation de son environnement forestier.

Outre le bourg, la commune de Marcheprime comprend deux lieux-dits Biard et Croix d'Hins.

Communes limitrophes

|

Les communes limitrophes en sont Saint-Jean-d'Illac au nord, en quadripoint (point de la surface de la Terre qui touche quatre régions distinctes), Cestas au nord-est, Mios au sud-est, Biganos au sud-ouest et Audenge au nord-ouest.

Routes

- La commune est desservie par l'autoroute A63 (Bordeaux-Hendaye) et par le réseau routier national et départemental : RD 1250 (ex RN 250) et RD 5.

Gare SNCF

La ville est desservie par deux gares SNCF du réseau TER Nouvelle-Aquitaine situées sur la ligne de Bordeaux-Saint-Jean à Irun :

- la gare de Marcheprime ;

- la gare de Croix d'Hins qui est désaffectée.

Transports aériens

Marcheprime est situé à une trentaine de kilomètres de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Piste cyclable

Depuis 2010, une piste cyclable relie Marcheprime à Croix d'Hins. Depuis 2019, une piste cyclable relie Marcheprime à Biard.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Le Barp », sur la commune du Barp, mise en service en 1992[9] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 13,6 °C et la hauteur de précipitations de 961,6 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Le Temple », sur la commune du Temple, mise en service en 1984 et à 23 km[12], la température moyenne annuelle évolue de pour 1981-2010[13] à pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Marcheprime est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17]. Elle appartient à l'unité urbaine de Marcheprime, une unité urbaine monocommunale[18] de 5 123 habitants en 2020, constituant une ville isolée[19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bordeaux, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 275 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[21] - [22].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (85,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (92,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (61 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (24,1 %), zones urbanisées (11,2 %), zones agricoles hétérogènes (2,1 %), eaux continentales[Note 7] (1,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,1 %), terres arables (0,1 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Marcheprime est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts et séisme (sismicité très faible)[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Marcheprime est exposée au risque de feu de forêt. Depuis le , les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne disposent d’un règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Ce règlement vise à mieux prévenir les incendies de forêt, à faciliter les interventions des services et à limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt[26]. Il définit en particulier cinq niveaux de vigilance croissants auxquels sont associés différentes mesures[27] - [28].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999, 2009 et 2020.

Toponymie

Le nom de Marcheprime (en occitan, Marcha Prima[29]) vient du bas-latin Marca prima qui s'interprète comme « premier quartier » (de marca « marque, borne », mais aussi « marche », territoire frontalier).

On peut aussi noter le nom du lieudit « Croix d'Hins ». La croix d'Hins indiquait la limite du Captalat de Buch sur la route de Bordeaux ; auparavant, ce lieu avait indiqué la limite entre les Bituriges Vivisques et les Boiates (dont le nom est à l'origine de « Buch »). Il correspondait à l'ancien Béhar(d)[30] (écrit aujourd'hui Biard). La croix d'Hins[31] est également connue sous l'appellation « croix de Heins »[32].

Le toponyme « Hins » (parfois « Hinx »), qui vient du latin fines « limites » (l'évolution du f en h est régulière en gascon), est récurrent en Gascogne pour signaler des limites entre peuples. Il correspond au toponyme gaulois equoranda qui a donné les toponymes de même signification « Ingrandes », « Aygurande », etc.

Histoire

La première trace historique se situe au niveau du lieu-dit Croix de Hins. Une borne en forme de croix située sur l’ancienne voie antique Bordeaux - Dax, limitait le territoire entre le « Bourdelois » et le Captalat de Buch.

Pour plus d'information sur la situation de la commune au XVIIIe siècle, voir l'ouvrage de Jacques Baurein Variétés Bordeloises[33], article XI, pages 300-306.

Le bourg

L'essor de Marcheprime date du XIXe siècle. Comme les autres communes landaises, l'économie de Marcheprime a d'abord été marquée par le système agro-pastoral, avant l'extension de la forêt à l'ensemble du territoire durant la seconde moitié du XIXe siècle. Le chemin de fer arrive à Marcheprime en 1841, lors de la construction de la ligne Bordeaux-La Teste. Par le biais de la Compagnie des Chemins de fer du Midi, les frères Pereire prennent à bail la ligne de Bordeaux à La Teste le . Ils acquièrent 10 000 ha de lande et entreprennent de transformer cette zone en forêt de pins.

À cette époque, Marcheprime est seulement un lieu-dit rattaché à la commune de Biganos. On n'y trouve que quelques habitations et une auberge en bord de route.

L'économie se tourne alors vers l'exploitation de la gemme et sa distillation. L'usine de Marcheprime distille la résine de pin pour produire de l'essence de térébenthine nommée « La Landaise », dont on peut voir un échantillon au pavillon des Landes de Gascogne de Sabres, faisant partie de l'Écomusée du parc naturel régional.

En 1862, Émile Pereire fait construire une église (on retrouve les initiales E.P. gravées sous la voûte).

En 1863, Marcheprime est alors composée d’une église, d'une école, d'une maison d’instituteur et d'un presbytère.

Émile Pereire demande que le lieu-dit soit érigé en commune, mais ce n'est qu'en 1946 que Marcheprime devient officiellement une commune. Elle est encore la plus jeune commune de Gironde[34].

La commune de Marcheprime est particulièrement touchée lors de l'incendie de la forêt des Landes de 1949. Au total, le feu ravagea 50 000 ha et entraîna le décès de 82 personnes dont 57 civils et 6 sur Marcheprime. Le feu fut stoppé au niveau de Croix d'Hins. Il s'agit toujours du plus grand feu qu'ait connu la commune.

Croix d'Hins

L'aérodrome

En 1903, à Croix d'Hins, s'installa un aérodrome construit par la société de Louis Blériot et des frères Voisin. Blériot y essaya ses aéroplanes. L'inauguration prévue le fut annulée et reportée pour cause de mauvais temps. Le , le célèbre aviateur et sculpteur Léon Delagrange[35] y perdit la vie à seulement 37 ans lorsque les ailes de son Blériot 11 se brisèrent lors d'un vol d'entrainement.

Il n'y aura pratiquement plus d'activité sur ce terrain sauf en 1910 où aura lieu le premier meeting aérien de Gironde organisé pas Lesire et Wallon, et en 1914 où l'aérodrome fait partie des escales du premier rallye aérien de Monaco.

Les 1er et , le capitaine Georges Bellenger réalise une mission aérienne à longue distance et relie Vincennes-Maison-Blanche à Croix d'Hins, aux commandes d'un Blériot, en 7 h 15 min de vol.

L'aérodrome fut abandonné en 1920 au profit de l'aérodrome de Mérignac, en cédant la place à la station Radio Bordeaux Lafayette.

La station Radio Bordeaux Lafayette

Construite à l'initiative de l'armée américaine en 1918 pour pallier le manque de communications téléphoniques entre la France et les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, elle ne fut achevée qu'en 1920. En souvenir de l'amitié franco-américaine, la station portera le nom de Radio Bordeaux Lafayette.

Le site de Croix d'Hins proposé par la délégation française est accepté par la commission inter-alliés chargée du dossier car il présente de nombreux avantages :

- il est loin des zones de combats ;

- il est près du port de Bordeaux et hors d'une zone urbaine (forêt landaise) ;

- il peut être raccordé au réseau ferroviaire ;

- il peut être alimenté en courant depuis les barrages hydroélectriques sur la Dordogne et en particulier le barrage de Tuilière en amont de Bergerac.

La première transmission officielle a eu lieu le .

Les télécommunications se font à l'aide de huit pylônes de 250 m de haut supportant une antenne en nappe d'une largeur de 400 m sur 1 200 m de longueur.

Couvrant une surface de 486 hectares la station est occupée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Kriegsmarine l'exploite pour communiquer avec des U-Boote et ceci jusqu'en 1944 où elle fut partiellement détruite à l'arrivée des alliés. Le dernier pylône a été abattu en 1953.

Quatre bâtiments d’époque subsistent encore ainsi que les ruines de l’ancien atelier et du réfectoire. Une stèle représentant ce pylône a été érigée à l'ancienne entrée de la station (allée menant aux haras de Marcheprime).

Champ de tir

Une poudrerie fut créée en 1913 juste à la limite de l’aérodrome.

Un accident surement causé par une erreur de manipulation, le , fit 42 morts parmi les 1800 ouvriers, français, espagnols, civils et mobilisés. Pendant la Grande Guerre l’usine fournissait au front des poudres et des grenades. L’activité fut complétée en 1916 par la création d'un champ de tir mais l'ensemble ne dura que jusqu'en 1917.

Politique et administration

Liste des maires

La mairie est située place du 8-mai-1945. Le conseil municipal de Marcheprime est composé de 27 élus.

Marcheprime fait partie de la 8e circonscription de la Gironde.

Population et société

La qualité de l’accueil, les infrastructures commerciales, sportives, culturelles et scolaires contribuent à améliorer le cadre de vie des Marcheprimais.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1946. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[40]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[41].

En 2020, la commune comptait 5 123 habitants[Note 8], en augmentation de 12,3 % par rapport à 2014 (Gironde : +7,23 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

- Une école maternelle publique : école maternelle Serge-Trut.

- Une école primaire publique (dont une annexe à Croix d'Hins) : école élémentaire Maurice-Fognet.

- Une école privée maternelle et primaire : école Sainte-Anne.

- Un collège public : collège Gaston-Flament.

Sports

Équipement : terrains de football dont le stade René-Delest, des terrains de tennis, la salle omnisports Émilie Andéol (basket-ball, handball, dojo, salle de musculation).

La ville propose déjà depuis des années une diversité importante d'art martiaux tel que le judo, le jiu-jitsu, l’aïkido, le tai-chi chuan, et depuis 2012 le karaté et des arts martiaux mixtes (MMA).

Manifestations culturelles et festivités

Tous les ans, l'avant dernier weekend d'août, ont lieu les fêtes de l'été et leur traditionnel salon du modélisme.

La commune abrite une salle culturelle, La Caravelle, qui a été inaugurée le . Marcheprime étant un point central entre Bordeaux et Arcachon, cette salle permet d'attirer aussi bien la population du bassin que le public bordelais. La Caravelle peut accueillir 500 personnes assises (cela fait d'elle une des plus grandes salles du bassin), et dispose de places réservées aux personnes handicapées. L’espace et les sièges modulables de la salle et sa grande superficie de 500 m2 permettent de recevoir plusieurs genres de spectacles : concerts de musique, danse, théâtre, ciné-concert, expositions de peinture, manifestations des associations, séances de cinéma…

On trouve aussi sur la commune une salle des fêtes, une bibliothèque et une école de musique situées à La Maison Pereire, parc Pereire.

Économie

La proximité du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) avec la mise en chantier du laser Mégajoule (LMJ), sur la commune du Barp, contribue à dynamiser le développement économique et démographique du territoire.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Émilion construite en 1862, place du .

- Un monument aux morts place du 11-Novembre-1918.

- À Croix d'Hins, une stèle rend hommage à l'aviateur Léon Delagrange.

- Une stèle représentant un pylône a été érigée sur le site de l'ancienne station de Radio Bordeaux Lafayette.

- Une stèle rend hommage à l'aviateur Robert Picqué sur le lieu de son accident, dans la forêt, derrière le quartier de la vieille possession.

Personnalités liées à la commune

- Les frères Pereire, Émile (1800-1875) et Isaac (1806-1880), constructeurs de la ligne de chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, ont ensemencé plus de 10 000 ha de forêts en Pays de Buch, en grande partie sur le territoire de Marcheprime.

- Le colonel Robert Picqué (1877-1927), un des pionniers de l'aviation sanitaire, s'est tué en avion sur la commune de Marcheprime en 1927.

- Léon Delagrange (1872-1910), aviateur célèbre qui s'écrasa lors d'un vol d'entrainement en 1910 sur l'aérodrome de Croix d'Hins.

- Le , François Mitterrand se rend à Marcheprime pour inaugurer une plaque en l'honneur de Maurice Fognet, ancien directeur de l'école, charentais comme lui. Il prononcera un discours en l'honneur des enseignants français et sur la vie politique de l'éducation.

- La judokate Émilie Andéol, née en 1987, a vécu toute son enfance à Marcheprime et a fait ses débuts de sportive dans le club de la commune. Le , elle remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio (Brésil), dans la catégorie des plus de 78 kg. Le complexe sportif porte son nom[44].

- Pierre Ducasse, joueur de football professionnel ayant joué aux girondins de Bordeaux, a commencé le football avec le club de Marcheprime

Héraldique et logos

.svg.png.webp) |

Les armes de Marcheprime se blasonnent ainsi : D’azur à la vergette d’or accompagnée à dextre d’un pin arraché de sinople, flanqué à dextre d'un pot à résine d'argent, brochant sur une cornue gouttant du même et à senestre d’une crosse de fougère de sinople surmontée de deux moutons d’argent passant l’un au-dessus de l’autre, au chef de gueules chargé d’une coquille d’or et soutenu d’une divise componée d'or et de sinople de quinze pièces. Explications des différents éléments constituant le blason :

|

|---|

Ancien logo.

Ancien logo. Logo actuel.

Logo actuel.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Site officiel de la commune

- Site de la communauté de communes du Bassin d'Arcachon Nord Atlantique

- Résultats du recensement de la population de Marcheprime sur le site de l'INSEE, consulté le .

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Marcheprime », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.

- Marcheprime sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Marcheprime sur Géoportail, consulté le 4 novembre 2015.

- Marcheprime sur Géoportail, consulté le 4 novembre 2015.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Le Barp - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Marcheprime et Le Barp », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Le Barp - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Marcheprime et Le Temple », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Le Temple - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Le Temple - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Marcheprime », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Marcheprime », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Le risque feux de forêts. », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le )

- « Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- Le nom gascon est peut-être légèrement différent du nom occitan.

- Bénédicte Boyrie-Fénié, Institut occitan, Dictionnaire toponymique des communes de Gironde, Pau, Éditions Cairn, , 402 p. (ISBN 978-2-35068-012-5), p. 208..

- carte de Cassini.

- Jacques Baurein Variétés bordeloises, livre 6e, article XV.

- Jacques Baurein, Variétés Bordeloises, t. 3, Bordeaux, , 2e éd. (1re éd. 1786) (lire en ligne)

- Liste des communes créées en Gironde depuis 1930 sur le site de l'INSEE

- Léon Delagrange, Le dandy volant par Olivier et Yolande Delagrange, Éditions Larivière.

- Commune de Marcheprime sur le site de l'AMF, Association des Maires de France, consulté le 10 décembre 2011.

- Le maire rejoint les radicaux de gauche, Sud Ouest.fr du 25 juillet 2013.

- http://lemouvementradical.fr/elus/

- « Marcheprime : Manuel Martinez élu maire pour la première fois », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Marcheprime offre un accueil en or à la championne olympique Émilie Andéol

- L'itinéraire d'Antonin mentionne une « Route des Lacs » de Dax à Bordeaux par LOSA (Sanguinet), BOII (Lamothe Biganos) et FINES (Croix d'Hins).

- C'est à Croix d'Hins (Crux Finium - Croix des Fines) que fut élevée une croix pour marquer la limite du territoire entre Pays de Buch et Bordelais ; cette limite est encore celle des cantons d'Audenge et de Pessac

Bibliographie

- Madeleine Dessales et Anthony Douet, Histoire de Biganos, de la Préhistoire à 1946, Société historique et archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch, 2022.