Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La Teste

La Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La Teste est une société anonyme créée en 1838 par Marie Fortuné de Vergès et des capitalistes bordelais pour construire et exploiter une voie ferrée, longue de 52 kilomètres, reliant Bordeaux à La Teste de Buch, dans le but de créer des conditions favorables au développement du potentiel des ressources existantes dans les landes et sur les pourtours du bassin d'Arcachon. L'ouverture de la ligne, en 1841, fut déterminante pour la création quelques années plus tard, en 1857, de la commune d'Arcachon, devenue un haut lieu de villégiature en Aquitaine et une station balnéaire de renom.

| Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La Teste | |

Gare de Bordeaux-Ségur. | |

| Création | 25 février 1838 |

|---|---|

| Disparition | 11 juin 1859 décret qui officialise la fusion |

| Dates-clés | 6 juillet 1841 inauguration de la ligne 30 octobre 1848 mise sous séquestre 27 juillet 1853 accord avec la Cie du Midi 5 février 1858 vote de la fusion en AG |

| Fondateur(s) | Marie Fortuné de Vergès |

| Successeur | Compagnie du Midi |

| Siège social | Bordeaux |

| Localisation | Gironde |

| Écartement des rails | normal |

Néanmoins, le manque de moyens financiers de la compagnie, des erreurs techniques et stratégiques dans le choix des matériaux et du tracé, cumulés avec les difficultés créées par la Révolution française de 1848, vont mettre en grande difficulté l'entreprise qui est mise sous séquestre par l'État le 30 octobre 1848. Pour ne pas tout perdre, la société passe un accord avec la Compagnie du Midi des frères Péreire, également bordelais mais bénéficiant d'appuis financiers d'importance nationale. L'État lève le séquestre et remet la ligne à la Compagnie du Midi en 1853. La fusion-absorption, votée en assemblée générale le 5 février 1858, est officialisée par un décret du 11 juin 1859.

Cette ligne fait maintenant partie de deux entités : la ligne de Bordeaux-Saint-Jean à Irun et la ligne de Lamothe à Arcachon.

Chronologie

- 15 décembre 1837 : concession de la ligne de Bordeaux à La Teste ;

- 25 février 1838 : la création de la société est approuvée ;

- 7 juillet 1841 : mise en service de la ligne ;

- 30 octobre 1848 : mise sous séquestre de la compagnie ;

- 27 juillet 1853 : officialisation de l'accord avec la Compagnie du Midi ;

- 5 février 1858 : la fusion avec la Compagnie du Midi est votée en assemblée générale ;

- 11 juin 1859 : décret qui officialise la fusion.

Origine

Antécédent

En 1831, Ginet fils ainé, de Bordeaux, adresse à l’administration des Ponts-et-Chaussées le projet d’un chemin de fer de Bordeaux à Saubusse[1] qui « longerait la route départementale de Bordeaux à La Teste, jusqu’à la rivière de Leyre », dont Le Moniteur universel du 12 septembre 1832 rend compte de manière détaillée[2]. Aucune suite n'est donnée à ce projet.

Étude préliminaire et projet Godinet

En 1835, Louis Godinet, notaire demeurant 49 rue Esprit-des-lois à Bordeaux, adresse au préfet de la Gironde une demande d'autorisation pour un chemin de fer de Bordeaux au bassin d'Arcachon. Le préfet, M. de la Coste, relaie cette demande en constituant un rapport « sur les avantages de construire ce chemin de fer » et en l'envoyant à la direction générale des Ponts & Chaussées à Paris le 11 juillet 1835[3].

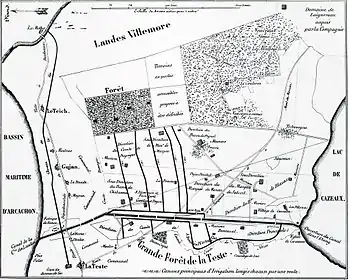

La région produisait de la résine ainsi que les produits de sa distillation, des vins et de la fonte venant des forges du département des Landes. Le poisson qui se consommait à Bordeaux venait du bassin d'Arcachon. La plage d’Eyrac était fréquentée l’été par les Bordelais fortunés (10 heures de voyage sur un mauvais chemin de sable)[4]. « Les commerçants et hommes d’affaires bordelais qui voulaient cette voie ferrée du chemin de fer connaissaient parfaitement la médiocrité du présent mais faisaient confiance à l’avenir »[5]. À cet égard, il était envisagé un canal entre le bassin d’Arcachon et l’Adour, la mise en culture de la lande au sud du bassin par une compagnie qui créerait des forges et des usines, une ligne maritime entre le bassin et les ports espagnols.

Louis Godinet poursuit l'étude de son projet et constitue un dossier d’avant-projet qu’il transmet au préfet, accompagné des pièces manquantes à un premier envoi. Ce dossier examiné par l’administration des Ponts & Chaussées est jugé recevable eu égard aux dispositions de l'ordonnance royale du portant règlement sur les formalités des enquêtes relatives aux travaux publics[6]. Elle en informe le préfet par courrier le 19 janvier 1836, et l’invite à organiser l'enquête publique[7].

Un élément imprévu vient perturber la procédure ; il apparaît que la ligne se situe « dans la zone de défense du royaume », et nécessite un examen par les ingénieurs civils et militaires. Jean-Baptiste Billaudel et Claude Deschamps, ingénieurs en chef, et de Chancel, chef de bataillon du génie, sont désignés pour cette mission[7]. Parallèlement, le 30 janvier 1836, un arrêté du préfet constitue la commission d'enquête composée de MM. Portal, président, Cousin père, Allègre, Marichon, comte de Kerkado, Mestrezat, Ghéri, Hourquebie, Buret et Ivoy père. Sans importante opposition, le projet est accueilli favorablement, approuvé par la Chambre de commerce de Bordeaux, le Conseil général de la Gironde et le conseil municipal de Bordeaux[7].

Après avoir été relancé le 3 septembre 1836[8], par le directeur général des Ponts & Chaussées, le préfet répond, le 26 octobre, qu'il y a eu quelques retards, mais que le projet d'un chemin de fer entre Bordeaux et La Teste présenté par Louis Godinet et son associé Roché[8], et estimé à deux millions par eux, apporte une réponse aux besoins économiques de la région qui justifie son acceptation sans un concours (adjudication) qui n'apporterait d'autres résultats que d'en retarder son exécution. Il joint un projet d'arrêté développant l'intérêt du chemin de fer et sollicitant qu’il soit reconnu d'utilité publique, il préconise que ses promoteurs soient autorisés à le construire en contrepartie du tarif fixé[8]. Le ministre des Travaux publics donne son approbation au projet, mais préconise le recours à un concours public. Face à cette décision, les promoteurs réclament une indemnisation de leurs études[9].

Concession

Le projet de loi déposé par le ministre à la Chambre des députés le 3 juin 1837[10] et le 2 juillet à la Chambre des pairs[9] comporte un article 30 prévoyant une indemnisation de 15 000 francs à Louis Godinet « pour remboursement de ses frais d'études »[9]. Il est à noter que l’article 48 de la même loi prévoit la possibilité pour le gouvernement « d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Bordeaux à la Teste.» Après les votes favorables, la loi est promulguée, le 17 juillet 1837[11] ; le roi Louis-Philippe signe la loi no 6963, qui autorise la mise en concurrence de la concession d'un Chemin de fer de Bordeaux à la Teste dans le département de la Gironde[12]. En annexe est joint un cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste-de-Buch[13] dressé le 19 mai 1837, reprenant en grande partie le projet de Louis Godinet qui fixe a maxima une durée de 99 ans de la concession à soumettre dans le cadre de l’adjudication ainsi qu’un cautionnement de 200 000 F à déposer par les soumissionnaires[14]. Après l'affichage du 26 août dans les communes de la Gironde et envoi de l'information dans les départements voisins, l'ouverture des soumissions a lieu le 26 octobre 1837, en Conseil de préfecture, en présence du préfet, François-Jean, comte de Preissac, pair de France, assisté de Billaudel ingénieur en chef des Ponts & Chaussées. Six soumissionnaires ont présenté des offres : Alphonse de Coincy ; Seguier, Mellet, Henry et compagnie[15] ; Aydé ; de Vergès[16] ; Debans l'aîné[17] ; Dupouy, Berdoly et Lopès-Dias. Seules trois soumissions sont conformes et dépouillées ; l'offre de Fortuné de Vergès se révèle la plus avantageuse pour une durée de concession de 34 ans, 8 mois et 23 jours. La concession lui est attribuée. Il verse une caution de 200 000 francs[12]. L'adjudication est approuvée par l'ordonnance royale no 7235, du [12].

Création de la compagnie

Le 23 février 1838 sont déposés, devant maître Le Hon, notaire à Paris, les statuts de la société anonyme, dont le siège est fixé à Bordeaux, dénommée Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La Teste[18]. Fortuné de Vergès apporte la concession du chemin de fer à la société dont le capital de cinq millions est divisé en 10 000 actions de 500 francs réparties entre les huit fondateurs administrateurs : MM Henry-Nicolas Hovy, David Johnston, Domaine-Guillaume Mestrezat, Aristide-Lopez Peyreyra, Jacques-François-Émile Galos, Nathaniel Johnston junior, et David-Frédéric-Lopès Dias. Il est prévu que la société pourra exécuter elle-même les travaux ; dans ce cas ce sont les ingénieurs des Ponts et Chaussées Fortuné de Vergès et Bayard de la Vingtrie frères qui en seraient chargés. La création de la société est approuvée par l'ordonnance du [19] - [20].

Ligne de Bordeaux à La Teste

Construction

Le 1er mars 1838 un traité est passé entre la société et MM. de Vergès et Bayard de la Vingtrie qui s’engagent à construire la ligne de chemin de fer et fournir le matériel contre la somme de 4,6 MF. Contrairement à ce que prévoyait Godinet dans ses études, il n’était pas possible d’établir la gare à Bordeaux rue Lecoq sans devoir compenser la déclivité nécessaire par une forte pente au-delà de la limite fixée par le cahier des charges[21]. En attendant une solution, la gare est construite sur le domaine de Ségur, à la barrière de Pessac. Le coût des travaux de construction de la ligne dépassa d’un million le budget prévisionnel.

Outre l’infrastructure, de Vergès et Bayard de la Vingtrie commandent cinq locomotives à la compagnie d’Anzin et à Starbruck, Longridge et Cie à Newcastle (elles portent les noms de La Teste, Arcachon, L’Océan, La Leyre, La Garonne, La Gironde et L’Anzin[22]), dix voitures de 1re classe, dix voitures de 2e classe, quatre voitures de 3e classe, quatre fourgons à bagages et soixante-huit wagons de marchandises. Les rails sont commandés aux forges de Decazeville[23].

Dans l’esprit des administrateurs de la compagnie, la partie de la ligne entre Bordeaux et Lamothe devait servir pour un éventuel embranchement vers Bayonne[24]. À toutes fins utiles, les statuts d’une société pour cette nouvelle ligne sont déposés en décembre 1840[25]. En attendant, compte tenu du dépassement du devis, la compagnie sollicite la prolongation de la durée de la concession qui est acceptée et portée à 70 ans.

Exploitation

La ligne est inaugurée le 6 juillet 1841 ; discours et bénédiction des locomotives à Bordeaux, transport des édiles, invités et musiciens à La Teste, banquet puis retour à Bordeaux.

La ligne est à voie unique avec évitement à chaque gare. Entre Bordeaux et La Teste, vingt stations sont ouvertes aux marchandises et voyageurs : La Médoquine, Pessac, Saint-Médard, Gazinet, Toquetoucau, Pierroton, Verdery, Chemin-de-Mios, Teste-Maure, Biart, Argentières, Canauley, Facture, La Leyre, Le Teich, Cantereine, Mestras, Gujan (une vingt-et-unième est ajoutée en 1844 : la gare de La Hume à Gujan-Mestras)[26].

Une foule nombreuse emprunte le chemin de fer les tout premiers jours mais, par la suite, le nombre de voyageurs diminua fortement. Les amateurs de bains de mer furent moins nombreux que prévu. En 1842, la compagnie délivre des billets à prix réduits pour attirer la clientèle. Elle organise un service d’omnibus entre la gare de Ségur et le centre-ville[27]. Mais rien n’y fit.

L’amélioration du confort des voitures n’y changea rien. La compagnie équilibre ses comptes en été grâce aux touristes et aux baigneurs, mais la situation redevient difficile pendant l’hiver ; « seuls les trains de marchandises procuraient des recettes »[28]. Pour faire face à ses difficultés, la compagnie sollicite, sans succès[29], l’administration pour lui venir en aide à l’instar de ce qu’elle avait fait pour d’autres compagnies comme ceux d'Alais-Beaucaire, de Paris-Orléans et de Paris-Versailles. Confiante néanmoins quant à l’avenir de son chemin de fer, la compagnie se résout à contracter un emprunt d’un million[28].

Mais l’absence de réalisation d’un port sur le bassin d’Arcachon, la concurrence de Royan desservie par deux compagnies de bateaux se livrant à une dure concurrence entre Bordeaux et Royan enlevèrent encore des recettes au chemin de fer Bordeaux-La Teste. La compagnie créée en 1837 pour mettre en valeur la lande au sud du bassin est mise en liquidation le . De même, la compagnie d’exploitation et de colonisation des landes de Bordeaux créée en 1834 pour relier par un canal Mimizan au bassin d’Arcachon ne réussit à ouvrir en 1840 que 14 km du canal jusqu’au lac de Cazaux. En 1856 le canal est menacé d’ensablement et définitivement abandonné en 1859. « La voie ferrée n’avait pas été construite pour répondre à des besoins mais en vue d’espérances qui se révélèrent fausses »[27].

Les difficultés de 1846 et 1847

Sur 52 km, la plupart de gares étaient inutiles. Celle de Saint-Médard, par exemple, n’enregistra aucune marchandise et aucun voyageur ne se présenta pendant de longs mois. Il n’en fallait pas moins payer le personnel de la gare. Le choix du site de la gare de Ségur a nécessité la construction d’un viaduc de 900 m pour rattraper la déclivité entre Pessac et La Médoquine. De plus la construction était de mauvaise qualité et en 1846 la compagnie dut engager de lourds travaux de consolidation[30]. Au surplus, en 1847 il faut reconstruire complètement le pont sur la Leyre. Enfin les journées révolutionnaires de février 1848 font chuter le nombre de voyageurs et le trafic est suspendu. Au mois d’avril 1848, alors que la question du rachat des chemins de fer est d’actualité[31], la compagnie demande à figurer parmi celles à en bénéficier en contrepartie d’une indemnité de 5 % aux actionnaires. À défaut, elle demande un secours pour couvrir les frais d’exploitation et la dette[32].

Sans succès ; la compagnie est finalement placée sous séquestre le 30 octobre 1848, au même titre que quatre autres sociétés lors du krach de 1847[33], la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans le 4 avril 1848, la Compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon le 21 novembre 1848, et la Ligne de Sceaux le 29 décembre 1848. La Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, elle, est nationalisée en 1848[34].

Le chemin de fer est désormais administré et exploité par le ministère des Travaux publics[35]. Cependant, malgré la mise en place du séquestre qui évite la dissolution de la compagnie, les problèmes financiers demeurent.

Épilogue

Accord de prise à bail par la Compagnie du Midi

« L’état de délabrement de la ligne (1 000 traverses à remplacer, barrière de passage à niveau à refaire, viaduc de La Hume à modifier, remise en état de la gare de Ségur, etc.) exigeait des travaux que le budget du séquestre était incapable de financer »[36]. Pour les administrateurs de la compagnie, le salut ne pouvait venir que par l’attribution de la construction de l’embranchement vers Bayonne.

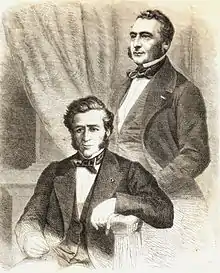

Par ailleurs, les frères Pereire originaires de Bordeaux œuvraient à doter cette ville d’un réseau de chemin de fer. Ils vont poursuivre le double objectif d’obtenir la concession d’un ensemble de lignes dans le sud-ouest de la France au profit d’une nouvelle compagnie et de s’assurer le contrôle de la compagnie de Bordeaux à La Teste. Ils obtiennent, avec le concours d’Adolphe d'Eichthal et de James de Rothschild, la concession du chemin de fer de Bordeaux à Sète (alors appelée Cette) autorisée par la loi du 8 juillet 1852[37] puis la concession éventuelle de Bordeaux à Bayonne (24 août 1852) ainsi que l’embranchement de Narbonne à Perpignan[38]. Ils forment la Compagnie des chemins de fer du Midi pour la construction et l’exploitation des lignes précitées.

Parallèlement, le 27 mars 1852[39], ils sont parvenus à s’entendre avec la compagnie concessionnaire pour prendre le contrôle de la ligne de Bordeaux à la Teste, dont la section Bordeaux-Lamothe formerait une partie de la ligne jusqu’à Bayonne. Pour y parvenir, les frères Pereire travaillent à la levée du séquestre contre l’engagement d’apporter les capitaux pour achever les ouvrages défectueux. La ligne, le matériel et les installations sont apportés à bail à la Compagnie du Midi. Selon l’accord conclu, 3/6 des recettes sont reversées à la Cie du Midi, 2/6 à la compagnie du Bordeaux-La Teste et 1/6 à titre personnel aux frères Pereire[40]. L’assemblée des actionnaires de la compagnie originelle exploitant le chemin de fer de Bordeaux à La Teste, réunie le 27 juillet 1853 à la Bourse de Bordeaux, accepte le traité avec la compagnie Pereire[41]. Les actions du Bordeaux-La Teste dont le cours s’était effondré à 60 F, remontent à la suite de cet accord à 322 F en 1853 et 800 F en 1856[40].

Le séquestre fut levé par décret du 1er septembre 1853[42]. Le 21 décembre 1853 intervient la remise officielle par l’État du chemin de fer Bordeaux-la Teste à la Compagnie du Midi[43].

Au moment d’établir la ligne Bordeaux-Bayonne, il fut décidé de moderniser la voie existante, de supprimer quelques stations et de regrouper en une seule et même gare le départ de toutes les lignes. En juillet 1855, un site proche du quai de Paludate fut retenu. La gare de Ségur n'abritant plus que des locaux administratifs fut maintenue jusqu'en 1863 lorsque le terrain fut vendu à l’État qui y installa une caserne, le Conseil de guerre et la prison militaire[44]. La Compagnie du Midi prit à sa charge la réfection complète de la ligne et son prolongement jusqu'à Arcachon fut confié à Adalbert Deganne, ancien ingénieur de la voie du Bordeaux-La Teste[43]. La ligne atteint Arcachon en 1857. La Compagnie du Midi sauva la ligne Bordeaux-La Teste mais au surplus assura l’avenir d’Arcachon, station balnéaire que Napoléon III érigea en commune par décret du 2 mai 1857. « En quatre ans les recettes firent plus que doubler »[45].

Fusion absorption dans la Compagnie du Midi

Financièrement, la situation, provoquée par l'accord de prise à bail, est régularisée par l'acte du 22 février 1855, approuvé par décret le 10 mars. Le capital est porté à 15 000 nouvelles actions, 10 000 actions vont aux actionnaires de la Compagnie de Bordeaux à La Teste en échange de leurs anciennes actions, et les frères Pereire en reçoivent 5 000 Les Pereire ont déjà cédé le bénéfice du bail à la Compagnie du Midi, où il figure en apport social. En 1856, les deux sociétés envisage à terme une fusion sur la base d'une action d'une entreprise contre une action de l'autre. Le 5 février 1858 l'assemblée générale, de la Compagnie de Bordeaux à La Teste, adopte toutes les modalités proposées pour la fusion des deux sociétés[39].

La fusion absorption de la Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La Teste dans la Compagnie des chemins de fer du Midi est approuvée par un décret du 11 juin 1859[46].

Conclusion

La fin de la compagnie marque également l’échec d’un capitalisme local dans les affaires de chemin de fer qui seront désormais réservées à la haute banque parisienne. À compter de 1852 « …au lieu de groupements de capitalistes en partie locaux s’occupant isolément de voies [ferrées] déterminées, ce sont maintenant des syndicats de plus en plus puissants ayant leur siège et leurs moyens d’action à Paris, ce sont des Compagnies de plus en plus fortes qui vont, cherchant à grouper les lignes et à les organiser en grands faisceaux, prendre les cartes en mains et mener le jeu. »[47].

Notes et références

- G. Lefranc, « The French Rail Roads, 1823-1842 », Journal of Economic and Business History, February 1930.

- « M. Ginet fils ainé, de Bordeaux, a proposé l’établissement d’un chemin de fer à travers les grandes landes, depuis la Garonne jusqu’à l’Adour, à Saubusse. Il longerait la route départementale de Bordeaux à La Teste, jusqu’à la rivière de Leyre, qu’il traverserait près de Lamothe, se dirigeant ensuite vers Sanguinet, Parentis, Saint-Paul, Mézos, Castets, Magesq, Saint-Geours ; il aboutirait aux rives de l’Adour, près de Saubusse. Divers changements dans cette direction, adoptées par le soumissionnaire, ont été proposées ; 1° par la commission d’enquête, qui réclame le tracé vers Dax, à partie de Magesq ; 2° par l’ingénieur en chef, qui indique quatre autres lignes. Chacune de ces directions offre des avantages particuliers ; quelle que fut la ligne suivie, il résulterait toujours un bienfait certain de sa création. (Journal des Landes) »

- G. Bouchon, 1891, op. cit. p. 14.

- J. Ragot, op. cit., p. 124.

- J. Ragot, op. cit., p. 126.

- Bulletin des lois du royaume de France, IX Série, Tome VI, Ire Partie, 1er semestre 1834.

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 18.

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 20.

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 21.

- Voir rapport fait à la Chambre des députés.

- A. Picard, op. cit., p. 64.

- « Bulletin des lois du Royaume de France, IX Série, deuxième semestre 1837, Tome 15], pp.217-233, Loi n°6963 du 17 juillet 1837 qui autorise l’établissement du chemin de fer de Bordeaux à La Teste, suivie du Cahier des charges correspondant (56 articles) et pp. 852-857, Ordonnance n°7235 du roi (Louis-Philippe) du 15 décembre 1837 qui approuve l’adjudication passée le 26 octobre 1837 pour l’établissement du chemin de fer Bordeaux à la Teste, suivie du Procès-verbal d’adjudication. », sur gallica.bnf.fr (consulté le )

- « Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’Etat, Année 1837 », sur books.google.fr (consulté le )

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 22.

- Mellet et Henry avaient fondé un cabinet d’études à Paris pour soumissionner des projets de travaux publics. Ils étaient concessionnaires du chemin de fer d’Andrézieux à Roanne concédé en 1828 ainsi que du Montpellier-Sète concédé en 1836.

- Marie Fortuné de Vergès et son associé Ferdinand-Jean Bayard de la Vingtrie étaient des ingénieurs des Ponts & Chaussées, établis à leur compte à Paris 29 rue Saint-Guillaume, réputés, à l’instar des frères Seguin, pour la construction de ponts suspendus, soumissionnaires malheureux pour une ligne Paris-Versailles en 1837 (cf. G. Ribeil, p. 76) et concessionnaires du premier chemin de fer italien de Naples à Nocera et Castellamare en 1842.

- Pierre Debans était agent de change, syndic de la Compagnie des agents de change de Bordeaux. Voir à son sujet Hubert Bonin, Les Patrons du Second Empire: Bordeaux et la Gironde (collection Les patrons du Second Empire, volume 6), Université de Caen, Picard, 1999 (chapitre « Debans », pages 105 et suivantes).

- Recueil Sirey, 1839, op. cit., p. 308

- Bulletin des lois du Royaume de France, IX Série, Partie supplémentaire, Tome 13, 1er semestre 1838 (consulté le 3 octobre 2011).

- Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d'État, Année 1838 (consulté le 3 octobre 2011).

- A. Picard, op. cit., p. 159.

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 75.

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 34.

- cf. projet de loi non voté en 1846 in A. Picard

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 36.

- « Ligne de Bordeaux/La-Teste (Arcachon) ; dont « Indicateur de l’étranger sur le chemin de fer de La Teste » (1852), description de la ligne de gare et gare (16 p.) », sur Voies ferrées de Gironde (consulté le ).

- J. Ragot, op. cit., p. 127.

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 60.

- A. Picard, op. cit., p. 303 et p. 318.

- J. Ragot, op. cit., p. 128.

- A. Picard, op. cit., p. 613.

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 69.

- Histoire financière des chemins de fer Français, par A. de Laveleye, page 27

- Atlas historique et statistique des chemins de fer français, par Adolphe Laurent Joanne, aux éditions Louis Hachette, (1859), page 6.

- A. Picard, op. cit., p. 633 et p. 682.

- J. Ragot, op. cit., p. 130

- A. Picard, op. cit., p. 34

- A. Picard, op. cit., p. 44 et p. 49

- F. Grimaud, « Le chemin de fer de Bordeaux à La Teste et les chemins de fer du Midi », dans le Journal des Chemins de Fer, 12 février 1859, pp. 116-117 (consulté le 18 mai 2014).

- Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne - 125 ans d'histoire d'une entreprise française, 1852-1977, 1re partie, p. 24

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 74.

- A. Picard, op. cit., p. 74.

- J. Ragot, op. cit., p. 132.

- G. Bouchon, 1891, op. cit., p. 70.

- J. Ragot, op. cit., p. 133.

- A. de Laveleye, « Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La Teste », dans Histoire financière des chemins de fer Français, Lacroix et Baudry, 1860, pp. 17-18 (consulté le 18 mai 2014).

- Marcel Blanchard, Essais historiques sur les premiers chemins de fer du midi languedocien et de la vallée du Rhône, 1935, Montpellier, p. 215.

Voir aussi

Bibliographie

- France, Bulletin des lois du Royaume de France, IX Série, 2e semestre de 1837, Tome 15, Imprimerie nationale, 1838 lire en ligne.

- France, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis du Conseil d'État, Tome 38, Recueil Sirey, 1839 lire en ligne

- [Anonyme], Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne - 125 ans d'histoire d'une entreprise française, 1852-1977 - 1re partie : Des origines à 1913, juin 1978, Paris - imprimerie Maulde et Renou (introduction de M. Bernard Pagezy, président de la Compagnie du Midi).

- Hubert Bonin, Les Patrons du Second Empire : Bordeaux et la Gironde (collection Les patrons du Second Empire, volume 6), 1999, Université de Caen, Picard.

- G. Bouchon, Cinquantenaire de l'inauguration du chemin de fer de Bordeaux à la Teste et à Arcachon..., Gounouilhou, Bordeaux 1891, réédition à l'identique Esprit du temps, 1991 (ISBN 9782908206050), 82 pages.

- Jean Brenot, Cent cinquante ans de Chemin de fer de Bordeaux à La Teste et à Arcachon, 1841-1991, Esprit du temps, Bordeaux le Bouscat 1991 (ISBN 978-2908206043).

- Oscar Déjean, Guide du voyageur à La Teste et aux alentours du bassin d'Arcachon, 1845 lire en ligne

- Alfred Picard, Les chemins de fer français. Étude historique sur la constitution et le régime du réseau, Tome 1 & Tome 2, J. Rothschild éditeur, Paris 1885.

- Jacques Ragot, Le chemin de fer Bordeaux-la Teste sauvé par la ligne Bordeaux-Bayonne in Le chemin de fer à Bayonne et dans le sud-ouest, actes du congrès d’histoire ferroviaire de Bayonne les 4 et 5 octobre 1986 parus dans le Bulletin de la société des sciences, lettres et arts de Bayonne, numéro spécial, nouvelle série no 143, année 1987.

- Georges Ribeill, La révolution ferroviaire. La formation des compagnies de chemin de fer en France (1823-1870), Éditions Belin, Paris 1993.