Violence dans l'autisme

La violence dans l'autisme est davantage subie par les personnes autistes qu'exprimée par elles. La supposition d'un lien entre l'autisme et les comportements violents est fréquente parmi l'opinion publique, mais les données scientifiques n'établissent aucune causalité du trouble du spectre de l'autisme dans une prédisposition à la délinquance ou aux crimes. Le taux de criminalité et de délinquance global est vraisemblablement plus bas parmi la communauté autiste que dans la population générale, bien que certains actes ciblés tels que les agressions sexuelles et les incendies volontaires puissent être plus fréquents. La violence manifestée par des personnes autistes résulte généralement d'hypersensibilités sensorielles et d'ignorance des conséquences de leurs actes, dues à des difficultés d'empathie et de compréhension des codes sociaux, plutôt que d'une volonté de commettre un acte violent, délictueux ou criminel. Des troubles associés, tels que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, semblent impliqués dans les comportements violents plutôt que l'autisme seul. Le psychiatre irlandais Michael Fitzgerald a postulé l'existence d'une sous-population spécifique portée sur la violence, associant autisme et psychopathie, hypothèse qui n'a pas été confirmée.

Cette idée d'association entre autisme et violence concerne tout particulièrement des personnes diagnostiquées avec un syndrome d'Asperger, dont les actes ont été popularisés par des articles de presse écrite concernant des tueries de masse, en particulier Adam Lanza et Anders Behring Breivik. Les médias mentionnent aussi des troubles du spectre de l'autisme chez des tueurs en série et des cybercriminels, comme l'illustre le film Mr. Wolff. Les études du profil psychologique des tueurs de masse mettent en avant des intrications entre traits psychologiques classiquement associés aux prédispositions à la violence, tels que le trouble de la personnalité narcissique et le trouble de la personnalité antisociale, l'autisme pouvant être un facteur « aggravant », mais non la cause unique de ces violences.

Il existe une nette intrication entre violence reçue et violence exprimée. Le phénomène social de capacitisme crée un biais dans la perception des personnes autistes, de nombreux comportements étant interprétés comme dangereux par leur entourage, tandis que la violence reçue par ces mêmes personnes est normalisée, donc invisibilisée. L'idée erronée selon laquelle les personnes autistes seraient violentes et dangereuses par nature est source d'exclusion sociale, et donc de dénis de droits pour cette population, souvent victime d'internements sans consentement et d'erreurs judiciaires.

Perception sociétale

Une vision populaire associe l'autisme aux comportements inappropriés, à la violence[B 1] - [B 2], à la délinquance et aux crimes, tout particulièrement dans les médias[2] anglophones[3] - [4], francophones[5] et germanophones[6].

L'anthropologue et psychanalyste Claude Wacjman relève une mauvaise perception publique de l'autisme en France, un tueur de masse américain ayant, par exemple, été immédiatement qualifié d'autiste dans les médias français le [7]. Dans un éditorial de la revue Autism, la psychologue britannique Katie Maras et son équipe citent un titre d'article du Daily Mail, consacré à la même affaire, incluant l'autisme dans la « recette du tueur de masse »[3]. Un autre article du même journal associe meurtres en série et autisme[P 1]. Sur France inter, en octobre 2013, le neuropsychiatre Serge Bornstein cite le syndrome d'Asperger comme étant fréquent parmi les tueurs de masse américains[B 3]. Des cas individuels de personnes autistes versées dans la cybercriminalité[P 2] et le terrorisme[P 3] ont également été documentés dans la presse. Les titres de ces articles entretiennent la perception d'un lien entre autisme, violence et criminalité[3]. Le film Hors normes contient une réplique selon laquelle les éducateurs des personnes autistes « se prennent des droites toute la journée »[8].

Une analyse sur un corpus de 100 ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse mettant en scène un personnage principal en situation de handicap, publiés en français et en italien entre 1995 et 2005, montre que les personnes autistes y sont essentiellement présentées comme étant violentes, malgré le rejet d'une telle image tant par les personnes autistes que par leurs parents ou les professionnels de santé : « Dans la littérature de jeunesse, la violence du héros en situation de handicap, qui se manifeste par des cris, des hurlements, des morsures ou des coups, apparaît comme la spécificité des personnages porteurs du syndrome autistique »[9].

D'après la chercheuse en sociologie Anne McGuire[10], le Pr au King's College de Londres Robert Chapman[4], et le pédopsychiatre Mohammad Ghaziuddin[11], il existe un biais important dans la manière dont l'information relative à la violence dans l'autisme est traitée : la violence reçue par les personnes non-autistes de la part des personnes autistes[4] et les cas individuels de personnes autistes ayant commis des actes violents ou criminels sont très visibles dans les médias[11], alors que la violence subie par les personnes autistes est invisible, ou considérée comme « normale », conduisant (selon McGuire) à « un échec culturel collectif à reconnaître la violence contre les personnes autistes comme un problème socio-culturel significatif et urgent »[4] - [10].

Hypothèses et réponses scientifiques

La question médiatique d'un lien entre autisme, violences, et criminalité, a entraîné un intérêt scientifique pour la question[12]. D'après Mohammad Ghaziuddin, les personnes autistes « sont sujettes » aux crises de colère[13]. Il note cependant que leur fréquence est plus élevée chez les très jeunes enfants et chez les personnes diagnostiquées avec un déficit intellectuel associé[13].

Le principal argument utilisé pour justifier l'existence d'un lien entre autisme, crimes, délinquance et violence est l'empathie particulière des personnes autistes[14] - [15]. Il existe un contre-argument, en l’occurrence la tendance qu'ont les autistes à respecter les règles[14] - [15].

Statistiques de délinquance et de crime

Les experts du droit pénal se sont longtemps questionnés sur l'hypothèse d'une prédisposition des personnes autistes à commettre des actes criminels, en raison d'un manque de recherches fiables (2012), en particulier sur les adolescents et les adultes[16]. De plus, ces études ont principalement été menées sur des personnes diagnostiquées avec le syndrome d'Asperger (SA), en milieu hospitalier ou carcéral[16], impliquant de petits échantillons peu représentatifs, généralement sans groupe de contrôle[3].

En 1991, Mohammad Ghaziuddin et son équipe estiment que le taux de violence est bas chez les personnes diagnostiquées Asperger : sur 132 études de cas, seules 3 concernent des personnes Asperger avec un passif de violences[17]. En 2009, une recension de la littérature scientifique, effectuée par le chercheur australien Andrew Cashin, conclut que les personnes autistes sont « potentiellement surreprésentées dans le système de justice pénal »[18]. D'autres chercheurs soulignent au contraire qu'aucune donnée scientifique ne permet d'établir de lien entre comportements criminels et autisme, ni d'affirmer que les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou « Asperger » seraient prédisposées à la violence et au crime[P 4] - [19], et/ou surreprésentées dans le système judiciaire pénal[3] - [12] - [16] - [20] - [21]. En 2009, Niklas Långström et ses collègues étudient statistiquement 422 personnes diagnostiquées avec TSA et admises à l'hôpital, puis en concluent que « la délinquance violente chez les personnes avec TSA est liée à une psychopathologie concomitante similaire à celle trouvée précédemment chez les personnes violentes sans TSA »[22].

Une recension de la littérature scientifique consacrée à la délinquance chez les enfants et les adultes autistes, publiée en septembre 2017, conclut qu'il n'existe aucune preuve d'association entre trouble du spectre de l'autisme et délinquance[23]. Deux études portant sur la relation éventuelle entre autisme et délinquance juvénile, celle de Kumagami et al. menée au Japon entre 2006 et 2007[24], et celle de Cheely et al. menée en Caroline du Sud (2012)[25], concluent que la criminalité est moins importante chez les personnes autistes que dans la population générale. De même, la recension de 2017 établit que le taux général de délinquance est plus bas chez les personnes autistes que chez les non-autistes[23].

Il est possible qu'une sous-population de personnes autistes à profil spécifique soit davantage encline que la population générale à commettre des actes criminels ciblés tels que les incendies volontaires (selon la NAS)[A 1], les agressions sexuelles[24] - [25] et les vols à main armée[25]. Mohammad Ghaziuddin note que dans le cas des incendies volontaires, le motif principal semble être un intérêt et une fascination pour le feu[26].

Facteurs de risque et de protection

Mohammad Ghaziuddin distingue les facteurs de risque de violence généraux (communs à toute la population) des facteurs spécifiques aux personnes autistes. Les facteurs généraux sont une classe sociale inférieure, une mauvaise éducation parentale et un environnement chaotique[27]. Les facteurs de risque spécifiques aux personnes autistes sont des antécédents familiaux de troubles psychiatriques et de criminalité[27] - [28]. D'après l'étude des chercheurs suédois Ragini Heeramun et al., un autre facteur de risque de violence identifié est le fait d'être un homme[28]. A également été identifié comme facteur de violence le retard dans la pose du diagnostic d'autisme[28].

Un parcours scolaire brillant entraîne une diminution de ce risque. De même, les personnes autistes à haut niveau de fonctionnement ont davantage de risques de commettre des actes criminels violents et intentionnels que les personnes non-verbales[28].

Confusion ou lien entre psychopathie et autisme

Une explication à la perception d'une forte proportion de personnes autistes violentes et criminelles réside dans la description originale que le médecin autrichien Hans Asperger a faite de ce qu'il a nommé la « psychopathie autistique » en 1944, conduisant à une confusion entre le syndrome d'Asperger et la psychopathie[29]. En effet, dans sa description originale de quatre adolescents autistes, Asperger mentionne un passif d'agressions physiques, et une fascination pour le sang et le poison[30]. Une étude sur 177 Autrichiens diagnostiqués avec une « psychopathie autistique » selon les critères d'Asperger ne montre cependant aucune différence avec le taux de criminalité dans la population générale[29]. Hippler et al. en concluent qu'« il y a une perception du public selon laquelle les personnes ayant reçu un diagnostic en santé mentale en général, et de syndrome d'Asperger en particulier, présentent une menace pour le public. Nous soutenons que, sur la base des données de suivi de la cohorte initiale d'Asperger, ainsi que sur celle d'autres études, cette perception est erronée »[29].

Dans un ouvrage paru en 2010 et réédité en 2012, le psychiatre irlandais Michael Fitzgerald propose le retour du diagnostic des « psychopathies autistiques » comme sous-catégorie du syndrome d'Asperger, sur la base d'études de cas d'affaires criminelles. Il caractérise les personnes concernées par leur insensibilité et leur absence d'émotions, ou « déficit d'empathie »[31]. Son ouvrage a été critiqué par le psychiatre américain Leafar F. Espinoza, qui juge l'hypothèse d'une possibilité d'association entre autisme et psychopathie intéressante, mais regrette que l'ouvrage consiste principalement en un recueil d'anecdotes pour le grand public plutôt qu'une démonstration scientifique[32].

Troubles associés

D'après le chercheur suédois Sebastian Lundström et son équipe, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) peut être une cause de comportements violents, mais non l'autisme[33]. Cette théorie a été confirmée par une autre étude, publiée en 2017, qui conclut que « les personnes autistes, en particulier à haut niveau de fonctionnement, semblent avoir un risque plus élevé d'infraction violente. Cependant, ces associations sont atténuées de manière marquée lorsqu'un trouble de déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) ou un trouble des conduites sont pris en compte »[28]. Un examen de comorbidité établi en 2008 a permis de constater qu'un nombre important de criminels violents diagnostiqués « Asperger » avaient des troubles comorbides de nature psychiatrique, tels que le trouble schizo-affectif[34]. Mohammad Ghaziuddin souligne l'importance d'effectuer un diagnostic de comorbidités psychiatriques avant d'attribuer une causalité de l'autisme dans un comportement violent[35], en particulier pour déterminer la présence d'une dépression ou d'un trouble du spectre psychotique[36].

Interprétations psychanalytiques

D'après le psychanalyste freudien Bernard Seynhaeve (2016), la violence des personnes autistes est due à un « rapport à la dimension de l’Autre problématique, entravé, voire inexistant »[Ps 1], et à une perception du corps comme « une surface sans trou » : « s'il n’a pas de trou, le sujet n’a pas non plus d'objet d'échange avec le monde, avec l’Autre. Pure superficie, le corps-carapace est ce qu’il advient d’un corps dont tous les orifices sont bouchés »[Ps 2]. Il ajoute que l'autiste se constitue « un vêtement-carapace qu’il refuse d’ôter »[Ps 2], et que « la violence s’inscrit dans une logique où l’excès d’excitation ne peut pas être traité par le sujet. Soit parce que l’excès d’excitation envahit son corps, soit parce que l’Autre tente de faire effraction dans le corps-carapace »[Ps 3]. Il est possible que regarder un visage soit très envahissant, sinon violent pour une personne autiste, en particulier si un regard insistant lui est imposé : d'après Chantal Lheureux-Davidse, il « paraît plus adéquat de privilégier le respect de l'évitement du regard en considérant que la communication serait meilleure hors regard imposé et diminuerait grandement la violence »[Ps 4]. Le psychanalyste et psychomotricien français Fabien Joly estime (2010) qu'« une dialectique de la violence autistique apparaît dans des sortes de cercles vicieux alternant entre un suicide psychique, un effacement, voire une mutilation, de soi-même ; et dans le même temps des conduites répétées de recherches corporelles désespérées d’éprouvé de soi, jusque dans l’automutilation ou les explosions les plus extrêmes et les plus terrifiantes »[Ps 5]. Il ajoute que les violences les plus manifestes témoignent d'une « ouverture fragile et explosive de la coquille autistique »[Ps 5].

Le psychanalyste autrichien Michael Turnheim (2003) postule l'existence d'un lien entre violence, autisme et écriture, qu'il met en relation avec le refus de parler[Ps 6].

D'après Valérie Rousselon et Gaële Bonnefoy, les enfants autistes créent une faille dans le narcissisme parental[Ps 7].

Études de cas criminels

Des cas individuels de personnes autistes criminelles ont été étudiés. Simon Baron-Cohen publie en 1988 à propos d'un adulte britannique Asperger violent, âgé de 21 ans[37]. D. Mawson et son équipe étudient un homme adulte américain de 44 ans en 1985[38]. Mais ces cas ne permettent pas de généraliser la prédisposition aux violences à l'ensemble de la communauté autiste[3]. Les meurtres commis par des personnes autistes, plus précisément avec syndrome d'Asperger ou autisme à haut niveau de fonctionnement, ont cependant fait l'objet de nombreux commentaires[39]. D'après Mohammad Ghaziuddin, il semble que ces meurtres résultent d'un intérêt obsessionnel[39].

Une étude menée par la chercheuse suédoise Clare Allely et son équipe, publiée en 2014, a conclu que la part de tueurs de masse et de tueurs en série autistes est plus importante que celle des TSA dans la population générale : sur un échantillon randomisé de 75 tueurs de masse américains, six ont reçu un diagnostic médical d'autisme[40]. Cette étude a été interprétée comme une preuve d'association entre TSA et comportements meurtriers dans la presse[41] - [P 1]. D'après Katie Maras et al., le faible échantillon de l'étude d'Allely et la méthode utilisée ne permettent pas de tirer une telle conclusion[42].

Le profil psychologique de deux tueurs de masse parfois considérés comme autistes, Adam Lanza et Anders Behring Breivik, a été analysé par Clare Allely, qui en conclut que leur acte ne s'explique pas par l'autisme seul, mais plutôt par l'intrication de différents facteurs, notamment l'association entre TSA et trouble de la personnalité narcissique, qui forme, d'après elle, « une combinaison particulièrement « explosive » qui augmente le risque qu'un individu autiste puisse s'engager dans des comportements extrêmement violents »[43]. Le rapport de l′Office of the child avocate consacré à Adam Lanza « ne cherche pas à établir un lien entre [...] les personnes autistes et la violence », et souligne que Lanza n'a bénéficié d'aucun accompagnement ou soutien médical malgré son diagnostic[A 2]. Anders Breivik a été diagnostiqué comme ayant à la fois un syndrome d'Asperger, un trouble de la personnalité narcissique et un trouble de la personnalité antisociale[44].

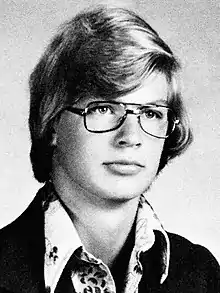

Jeffrey Dahmer, un tueur en série cannibale et nécrophile, a été rétrospectivement décrit comme un autiste Asperger en 2002[1]. Michael Fitzgerald a également identifié comme psychopathes-autistes les tueurs Ted Bundy et Timothy McVeigh[32].

Types de violences exprimés par les personnes autistes

La définition de la violence peut varier. En particulier, une distinction est nécessaire entre la violence avec ou sans intentionnalité et/ou conscience de commettre un acte délictuel ou criminel[2]. Trois types de violences peuvent potentiellement être exprimés par les personnes autistes[Ps 8] - [B 4] :

- la violence infligée volontairement à autrui (ou hétéro-agressivité) ;

- la violence infligée involontairement à autrui ;

- la violence dirigée contre soi-même (ou auto-agressivité / automutilation).

Fabien Joly cite, en plus de ces trois types de violences, les « violences silencieuses »[Ps 5]. Les personnes autistes ont des problèmes de jugement social, mais elles ne perdent pas contact avec la réalité[45]. La fréquence des colères et des comportements perçus comme violents est extrêmement variable d'une personne à une autre[46]. D'après Anne-Sophie Ferry (diplômée ABA[B 5] et mère d'un enfant autiste[B 6]), « l'autisme ne se caractérise ni par la violence, ni par des accès de colère », ces derniers étant le résultat de difficultés à communiquer[B 7]. De même, d'après le philosophe français et personne autiste Josef Schovanec, ces comportements dits à problèmes « traduisent essentiellement la détresse, l'incompréhension et l'incapacité de communiquer d'une personne que l'on a, parfois durant toute son existence, mise hors d'état de réaliser les apprentissages les plus élémentaires »[B 1]. La pédopsychiatre Catherine Milcent souligne qu'une politique attentiste a conduit, notamment en France, à abandonner les personnes autistes dans un état végétatif, menant à de la violence institutionnelle[47]. Elle souligne également l'impossibilité fréquente qu'a la personne autiste de communiquer son besoin d'être seule ou de dire simplement « non », entraînant, dans les cas extrêmes, des crises violentes[48]. Ces comportements extrêmes sont généralement associés à un autisme dit « sévère »[49]. La violence peut être dirigée vers un être vivant comme vers un objet[13]. Le pédopsychiatre Mohammad Ghaziuddin conseille de rechercher en priorité les causes d'un comportement colérique ou violent dans l'environnement (scolaire, familial ou médical), et de traiter chaque cas individuellement[50], mais précise que des médicaments sont couramment prescrits en cas de mise en danger, tels que l'inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et l'anticonvulsivant[51].

Violence infligée volontairement à autrui / Hétéro-agressivité

L'intentionnalité de la violence exprimée par les personnes autistes fait l'objet de controverses. D'après Mohammad Ghaziuddin, une différence d'intentionnalité existe probablement en fonction de la présence, ou non, d'un « déficit intellectuel »[30]. D'après la psychiatre-psychanalyste française Chantal Lheureux-Davidse, en institution, les adolescents autistes non-verbaux peuvent exprimer des comportements violents : « il arrive que certains d’entre eux se mettent à cracher, mordre, griffer ou se jeter sur les autres de façon acharnée et leur fassent mal sans qu’ils mesurent la dangerosité de leurs actes »[Ps 4]. D'après Daoud Tatou, travailleur social auprès de personnes autistes en situation de handicap lourd en île-de-France (2011), les personnes autistes qui expriment une hétéro-agressivité « cherchent à se protéger contre une destruction ou contre la peur d’être détruits. Or nous savons que, pour les personnes autistes, beaucoup de situations que l’on n’anticipe pas ou qu’on ne comprend pas peuvent être source de frustration et générer de la violence »[Ps 8].

La tendance des personnes autistes à suivre des routines peut entraîner un comportement agressif si celles-ci se trouvent perturbées[13] - [52]. L'attachement à ces routines inflexibles peut être perçu comme une contrainte tyrannique par l'entourage, dans la mesure où un changement ou une rupture de routine peut se traduire par une crise de colère[Ps 8] - [B 4]. Le Dr Ghaziuddin conseille de respecter ces routines, dans la mesure du possible[51].

Violence infligée involontairement à autrui

Des particularités de comportement de personnes autistes sont interprétées à tort comme relevant de la violence par leur entourage proche : détestation des contacts physiques, absence de contact visuel et de réponse à la voix des parents[53]... Ce fait peut conduire à un rejet : d'après la psychologue et psychothérapeute italienne Cinzia Raffin, « Même à sa propre famille, inconsciemment mais de façon incessante, ce que l’autiste inflige, c’est de la violence »[53]. Catherine Milcent souligne que la vie quotidienne aux côtés de personnes autistes peut être très frustrante, car elles demandent et exigent plus qu'elles ne donnent[47]. Par ailleurs, les personnes autistes non-verbales peuvent avoir des gestes inadaptés dans la mesure de la force et de l'impact sur l'autre, ce qui conduit à les prendre à tort pour des gestes violents[Ps 4]. Il est possible de diminuer la violence de ces gestes en incitant la personne autiste à ralentir ses mouvements[Ps 4].

Les hypersensibilités sensorielles des personnes autistes dans leur environnement déclenchent des réactions perçues comme violentes : « pour obtenir un apaisement et une diminution de cette intensité sensorielle, [l]es jeunes autistes tentent parfois de se décharger de ce trop-plein, de façon impulsive, par des gestes d’évitement ou d’agrippement, sans en mesurer la violence potentielle. Cette violence est à comprendre non pas dans une intentionnalité de faire mal, mais comme une tentative de régulation sensorielle »[Ps 4]. L'entourage peut prêter « une intentionnalité agressive là où il y a plutôt une tentative d’apaisement d'angoisses spatiales et corporelles au prix de gestes qui s’avèrent douloureux et parfois dangereux »[Ps 4]. Daoud Tatou estime que l'« on n’a pas l’impression que cette violence est là pour nuire mais au contraire pour se défendre d’un monde extérieur qui est vécu chez eux comme intrusif, frustrant, inadapté, étranger, et donc comme angoissant »[Ps 8].

Les personnes autistes sont souvent d'une grande naïveté en matière de compétences sociales, ce qui peut conduire à des actes violents et criminels (en particulier sous l'influence d'autrui), mais non perçus comme tels par la personne qui les commet[45] - [27]. D'après un document de la National Autistic Society d'Irlande du Nord, « les personnes autistes sont souvent si isolées dans leur intérêt qu'elles sont inconscientes de l'effet que leurs actions pourraient avoir sur d'autres, ou que ces actions pourraient les conduire à se mettre en danger. Un individu peut également ne pas réaliser qu'en agissant d'une certaine manière, il a commis un crime »[A 3].

Auto-agressivité

Leo Kanner mentionnait la présence d'automutilations dans ses premières descriptions de l'autisme[Ps 8]. Leur fréquence chez les personnes autistes semble assez élevée, en particulier chez celles avec des difficultés d'apprentissage associées[54].

Plusieurs hypothèses explicatives ont été proposées, dont celle d'une mise en scène d'angoisses, celle de gestes visant à faire oublier une « souffrance psychique plus grande », ou encore une conséquence de « l’incoordination motrice »[Ps 8]. Le psychologue américain (PhD) Bernard Rimland note que « rien n'est pire pour un parent que d'être confronté aux comportements automutilateurs et agressifs de son enfant »[55]. Il cite des cas de personnes autistes qui « se frappent violemment la tête contre les murs ou le sol », d'enfants qui se sont infligé des fractures du crâne, décollements de rétine, ont perdu l'ouïe, se sont cassé le nez, déformé les oreilles ou aveuglés à coups de poing ou de genoux, ou encore qui se mordent[55]. Il conseille de rechercher d'abord les causes, soulignant que des enfants autistes non-verbaux s'automutilent en raison de douleurs physiques intenses, dues à des maladies somatiques, notamment gastriques[55]. Une autre cause importante d'automutilations est un stimulus externe perçu comme anodin par les personnes non-autistes, mais qui va placer les personnes autistes dans une situation de stress important[B 4] : le témoignage de la femme autiste Temple Grandin a démontré l'importance de ces hypersensibilités sensorielles dans le déclenchement des automutilations[56].

Rimland note que les méthodes comportementales peuvent réduire ces automutilations dans 60 % des cas, et que des médicaments comme le Naltrexone peuvent être prescrits et sont efficaces pour les réduire, bien qu'ils présentent de nombreux effets secondaires indésirables[55], en particulier celui de cacher la présence d'une douleur due à une maladie somatique.

Les automutilations génèrent souvent un sentiment d'horreur et une répulsion chez les personnes qui en sont spectatrices, aggravant l'exclusion ainsi que le niveau de handicap social des personnes autistes[B 4] - [57].

Violence contre les personnes autistes

D'après les Pr Anne McGuire[10] et Robert Chapman[4], la violence reçue par les personnes autistes est fréquente et régulière, mais peu visible et peu prise en compte. Cette violence concerne tant le milieu médical que scolaire, professionnel, judiciaire ou familial[27] - [53], et peut être physique ou verbale, comme l'illustre l'utilisation fréquente du mot « autiste » comme insulte, par exemple dans la langue française[P 5] et la langue anglaise[58], en associant le handicap à une tare[P 5]. D'après deux chercheuses en sciences sociales de l'université de Kent (2015), les autistes sont, comme beaucoup de personnes en situation de handicap, souvent victimes de crimes haineux, et nombre d'entre eux vivent dans un sentiment de peur[59].

D'après la recension effectuée par la Dr Katherine D. Tsatsanis (neuropsychologue canadienne[B 8]) en 2003, les enfants diagnostiqués « Asperger » sont plus souvent victimes de violences que tourmenteurs[60]. La violence contre les personnes autistes non-verbales est, elle aussi, favorisée du fait qu'elles sont dans l'impossibilité d'en parler et de la dénoncer[53] : de façon générale, plus une personne est considérée comme étant « en situation de faiblesse », ou comme un cas « sévère », plus elle est vulnérable aux violences et à l'exclusion[61] - [62]. La dépendance est un facteur aggravant, notamment s'il faut un accompagnement quotidien pour les gestes courants (repas, toilette...)[63]. La « lourdeur » du handicap peut ainsi être invoquée pour justifier tous types de violences, y compris le meurtre[64]. D'après Cinzia Raffin, « certaines pratiques sexuelles aberrantes conduisant à des abus sexuels peuvent être déclenchées par la beauté de certains enfants ou adultes autistes jointe à leur incapacité de comprendre de quoi il s’agit » ; ainsi, dans un même article, les agressions sexuelles contre les autistes sont légitimées par leur beauté ou leur incompréhension du contexte sexuel, tandis que d'après l'auteure, « Stéréotypies et rituels [des autistes] deviennent une véritable torture pour les parents lorsqu’ils se trouvent contraints de les accepter »[53].

Les parents d'enfants autistes sont eux aussi confrontés à de la violence dans l'annonce du diagnostic, les soins, la nécessité d'organiser leurs journées en l'absence de soutien du système scolaire et médico-social, et le jugement d'autrui sur leurs enfants[B 9].

À l'annonce du diagnostic

L'une des premières violences subies par les autistes est le refus du diagnostic : d'après la Dr Cinzia Raffin, « le fait d’utiliser des termes ambigus ou de retarder le diagnostic sous prétexte de ne pas « étiqueter » précocement l’enfant avec un diagnostic d’autisme, ce fait, cette conduite sont coupables du point de vue éthique [...], c’est faire comme si l’autisme était une chose répréhensible, un crime qui resterait inscrit au casier judiciaire »[53]. Des témoignages de parents français font état de violences dans l'annonce du diagnostic, de difficultés à l'accepter, et de remarques très négatives, par exemple de sages-femmes suggérant que les bébés autistes ne devraient pas vivre[65].

En institution

Des témoignages et articles de presse font état de violences et de maltraitances contre des personnes autistes institutionnalisées. Les associations Vaincre l'autisme et SOS Autisme France se sont illustrées dans les années 2000 et 2010 par des accusations de maltraitance délibérée dans les établissements de soins français[B 10]. Le film documentaire de Sandrine Bonnaire Elle s'appelle Sabine (2007) montre la régression d'une femme autiste devenue plus violente pendant ses cinq années d'institutionnalisation[B 11].

Ces témoignages dénoncent des négations des droits de l'homme, des personnes autistes sanglées de force sur des lits, forcées à faire leurs besoins sous elles, ou enfermées dans des cellules de 10 m2, voire dans des cages métalliques[B 11]. En 2014, le Collectif autisme estime que 43,8 % des personnes autistes françaises sont ou ont été victimes de mauvais traitements dans les établissements dédiés à leur accueil[B 11]. D'après Sophie Le Callennec (spécialiste de l'adoption[B 12]) et Florent Chapel (président du Collectif autisme et administrateur de la Fondation Autisme[B 13]), de fortes doses de médicaments leur sont administrées pour la tranquillité du personnel. Les raisons de ces mauvais traitements sont multiples, mais plus particulièrement dues au manque de personnel et à l'inexpérience des aides-soignantes livrées à elles-mêmes[B 11].

Le docteur en psychologie Serge Dalla Piazza[B 14] cite (2007) des cas d'enfants autistes non-verbaux recousus de plaies à vif, au motif qu'ils n'auraient pas de perception de la douleur[62]. L'acte de défense de la personne autiste contre la douleur peut, de plus, être interprété comme relevant d'un acte de violence[62]. La sociologue française Brigitte Chamak fait état d'une plainte pour maltraitance contre un centre faisant appel aux techniques de thérapie cognitivo-comportementale. Ce fait a suscité peu d’écho médiatique[66].

Dans le milieu familial

Dans le milieu familial, le manque voire l'absence de communication de la part des personnes autistes sont générateurs de violences de la part de l'entourage, en particulier des parents, qui peuvent être en attente d'un geste de tendresse, ou frustrés par le fait que la personne autiste porte davantage d'attention à un objet qu'à eux-mêmes[B 4]. La répétition de ces comportements sur une longue période est un élément important dans la survenue de violences par l'entourage[B 4]. Cependant, la maltraitance des enfants autistes par leur famille ne semble pas plus fréquente que la moyenne[69]. Les parents d'enfants autistes reçoivent souvent des remarques (violence verbale) en raison du comportement de leurs enfants, de la part d'inconnus qui ignorent l'autisme de ces derniers[B 4].

Des cas d'infanticides, généralement commis par la mère de l'enfant autiste[70], ont été documentés[71]. Des « douzaines » de meurtres sont mentionnés dans la presse occidentale en une dizaine d'années, en particulier la presse canadienne[72]. L'Autistic Self Advocacy Network en relève 36 (concernant tous des personnes handicapées, principalement autistes) en 2012. Anne McGuire souligne que chaque cas de meurtre est traité individuellement, mais que le motif général invoqué pour chacun d'entre eux est « l'autisme » ou « la vie avec l'autisme »[73]. Les témoignages à ce sujet insistent sur la sévérité supposée de l'autisme, et le désespoir ainsi généré[74]. Forme de violence extrême, le meurtre des personnes autistes par leurs proches se trouve justifié par la mauvaise perception publique de l'autisme, assimilé à une « pathologie à vie » qu'il convient de combattre[75]. D'après Anne McGuire, une partie de cette violence résulte du modèle médical de l'autisme, qui promeut une vision de l'autisme comme maladie à éradiquer ou anomalie à normaliser. La violence extrême est illustrée par les témoignages de meurtriers désireux de « tuer l'autisme », dans l'espoir de rendre leurs proches « normaux »[76].

L'appartenance des parents à une classe sociale inférieure semble être un facteur prédisposant au meurtre, dans la mesure où ces mères infanticides n'avaient pas les ressources financières pour bénéficier d'accompagnements efficaces de leurs enfants handicapés[77].

Dans le milieu scolaire

Lorsque les enfants autistes ont accès aux établissements scolaires, ils y sont souvent victimes de harcèlement[78]. Stephen M. Shore note que les situations de violence exprimées par des personnes diagnostiquées Asperger et scolarisées sont précédées « d'une longue histoire de harcèlement et de mise à l'écart de la société par les camarades de classe »[B 2]. Environ 63 % des enfants scolarisés dans les écoles américaines et qui sont harcelés par d'autres enfants ont des troubles du spectre de l'autisme[79]. Les enfants et adolescents autistes sont également plus facilement pris pour cibles d'agressions sexuelles[80], en raison de leurs difficultés à comprendre les rapports socio-sexuels[27]. Il existe aussi des cas d'agressions physiques et de vols[27].

D'après une enquête de la fondation italienne Bambini e autismi, la violence scolaire reçue par les élèves autistes est assez rare, sinon absente, durant les années d'école maternelle et primaire. En revanche, elle est fréquente durant les années de collège[B 4]. D'après Mohammad Ghaziuddin, cette violence scolaire est exacerbée à l'âge correspondant à la middle school (entre 9 et 13 ans)[27].

La violence scolaire peut être facilement évitée grâce à une sensibilisation des élèves à ce qu'est l'autisme[B 4], permettant de diminuer significativement les situations de harcèlement[B 2].

Analyse sociologique du phénomène de capacitisme

D'après Anne McGuire, la société occidentale a derrière elle une longue histoire de violences et de discriminations contre les personnes autistes en particulier, et contre les personnes en situation de handicap en général[10] :

« La voie dominante dans laquelle nous sommes engagés, sur le plan culturel, par rapport à l'autisme, en le combattant, en le haïssant, en menant une guerre contre lui, et en travaillant à son élimination, [cette voie] nous conduit à penser que l'autisme n'est pas en lui-même une manière de vivre, mais qu'il nous est imposé de vivre avec[Trad 1] »

— Anne McGuire, Life without autism : a cultural logic of violence [La vie sans l'autisme : une logique culturelle de violence][81]

Ce capacitisme, profondément enraciné, génère un phénomène d'exclusion[10]. Le sentiment de haine à l'égard du handicap est fréquent : d'après le pédopsychiatre Roger Salbreux, « la haine du handicap paraît un sentiment normal, une évidence même [...] cette haine semble également tout à fait compréhensible lorsqu’elle est éprouvée par les autres, les valides, ceux qui rencontrent et surtout qui entourent la personne handicapée, comme ceux qui sont chargés de la soigner ou de l’accompagner »[82]. Un phénomène de « psychophobie » assez proche génère une image négative des personnes schizophrènes[83], dont les comportements décrits comme « dangereux » ressemblent à ceux décrits chez les personnes autistes[46].

D'après Anne McGuire, l'assimilation de l'autisme à une « pathologie » indésirable et à combattre[84], définie par une série de symptômes[85], conduit de nombreuses personnes à penser qu'il puisse être guéri, rendant la personne autiste « normale », mais cette idée s’oppose au ressenti et au souhait de la plupart des personnes autistes elles-mêmes[81]. En ce sens, combattre l'autisme revient à combattre les personnes autistes[86]. Cela augmente fortement leur exposition aux actes de violence[10].

Conséquences

L'exposition médiatique d'un lien entre autisme et violence est particulièrement dommageable sur l'opinion publique en matière d'autisme[3] : d'après le psychologue australien Neil Brewer et son équipe, « l'exposition médiatique qui lie le crime et le trouble du spectre de l'autisme a favorisé des attitudes plus négatives à l'égard des personnes TSA, alors que le message éducatif positif sur le trouble du spectre de l'autisme a eu l'effet inverse »[87]. D'après le Dr en philosophie et sociologie (EHESS) Josef Schovanec, lui-même personne autiste, ce fantasme d'une association entre autisme et violences justifie à son tour les mauvais traitements infligés aux personnes autistes[B 1] :

« En somme, bien des descriptifs de la violence que l'on aime à associer à l'autisme ne sont qu'autant de tableaux sinistres de nos propres défaillances et déficiences ou bien, pire encore, de la perverse volonté d'assigner ces dernières aux personnes qui en sont pourtant victimes. »

— Josef Schovanec, Autisme, la grande enquête[B 1]

Deux études publiées dans les années 1990 ont déterminé qu'un taux important de personnes autistes sont détenues dans des hôpitaux de haute sécurité. D'après Katie Maras et al., cela résulte plus probablement de l'opinion publique qui les associe à un danger pour la société, que d'un comportement réellement dangereux ou violent[3]. Les autistes sont souvent arrêtés à tort par la police, en raison de comportements perçus comme étranges (stéréotypies), et sont plus vulnérables que les autres aux actes policiers[A 4] - [15]. Un article paru dans le quotidien québécois Le Soleil en septembre 2017 souligne que de nombreux adultes autistes arrivent en prison dans l'ignorance de la gravité de leurs actes, faute d'accompagnement préalable adapté pour leur apprendre des compétences sociales, ce qui conduit à une sur-judiciarisation de cette population, et ce dans tous les pays occidentaux[P 6]. Par ailleurs, une recension de la littérature scientifique relative à l'incarcération des personnes autistes, publiée en 2009, montre qu'il n'existe généralement aucun système d'accompagnement spécifique à l'autisme en prison[18]. Les personnes autistes qui ont été confrontées à un système de justice en gardent le plus souvent un mauvais souvenir[12]. L'empathie des personnes autistes ayant un fonctionnement particulier, leur attitude peut être perçue à tort comme de la froideur et une absence de remords, menant à un alourdissement des peines judiciaires prononcées[45].

« [...] pour les autistes adultes, il n'y a souvent que ce que j'appelle les quatre "P" : les parents, la psychiatrie, la prison ou le paradis »

— Brigitte Harrison[P 6]

Militantisme

Les militants pour les droits des personnes autistes s'opposent à l'exposition médiatique d'un lien entre autisme et violence[P 7] - [P 8] - [P 9], entre autres Michelle Dawson[B 15] et les membres de l'Autistic Self Advocacy Network[A 5], en arguant que l'exclusion sociale est déjà une source de souffrances pour cette population[P 7]. Ces militants ont commencé à recenser les actes de violence commis contre les personnes autistes à partir des années 2000, pour demander une réponse politique[10]. Le film américain Mr. Wolff (2016), qui met en scène un comptable autiste obsessionnel et sans empathie, exerçant comme tueur à gages[P 10], a été qualifié d'offensant pour les personnes autistes, entre autres en raison de la violence qu'il expose[P 11]. Laurie Stephen, directrice de services cliniques à Altadena, en Californie, a déclaré « préoccupant qu'un film présente un personnage autiste qui a des armes à feu et qui s'engage dans ce genre d'agression / violence »[P 12].

Plusieurs chercheurs, dont le psychiatre britannique David Allen[B 16] (2008), recommandent la diffusion d'informations relatives à l'autisme auprès des professionnels du système judiciaire, de manière à réduire la vulnérabilité de ces personnes[88].

Notes et références

Citations originales

- Version originale : The dominant ways that we are, as a culture, orienting to autism by fighting it, battling it, hating it, waging a war against it, and by working to eliminate it, require us to think of autism, not as itself a way of living, but as that must be "lived with".

Sources scientifiques

- (en) J. Arturo Silva, Michelle M. Ferrari et Gregory B. Leong, « The Case of Jeffrey Dahmer: Sexual Serial Homicide from a Neuropsychiatric Developmental Perspective », Journal of Forensic Sciences, vol. 47, no 6, , p. 15574J (DOI 10.1520/JFS15574J, lire en ligne, consulté le ).

- Ghaziuddin 2005, p. 214.

- Maras, Mulcahy et Crane 2015, p. 515.

- (en) Robert Chapman, « We Need To Talk About The Domestic Abuse Of Autistic Adults », The Establishment, (consulté le ). Traduction française : Robert Chapman (trad. Nicole Dupont), « Les violences infligées par des proches à des adultes autistes, une réalité méconnue », Association francophone de femmes autistes, .

- Isabelle Gravillon, « La France peut mieux faire », L'école des parents, Eres, , p. 27–34 (ISSN 0424-2238, lire en ligne, consulté le ).

- Schmidt et Sachs 2014.

- Claude Wacjman, « Que nous enseigne la controverse sur l'autisme ? », Psychologie Clinique, no 36, , p. 8–30 (ISSN 1145-1882, lire en ligne, consulté le ).

- (en) « [Film] Hors normes : quand l'autisme crève l'écran », sur Le Média Social (consulté le ).

- Laurence Joselin, 6. Représentations plurielles des héros en situation de handicap dans la littérature de jeunesse, ERES, (ISBN 9782749237312, lire en ligne).

- McGuire 2016b, p. 93.

- Ghaziuddin 2005, p. 231.

- Allen et al. 2008, p. 748.

- Ghaziuddin 2005, p. 225.

- (en) Nick Chown, Understanding and Evaluating Autism Theory, Jessica Kingsley Publishers, (ISBN 1784503061 et 9781784503062), p. 199.

- Allen et al. 2008, p. 749.

- Mercier, Bernard et Fortin 2012, p. 46.

- Ghaziuddin, Tsai et Ghaziuddin 1991.

- (en) Andrew Cashin et Claire Newman, « Autism in the criminal justice detention system: A review of the literature », Journal of Forensic Nursing, vol. 5, no 2, , p. 70–75 (ISSN 1939-3938, DOI 10.1111/j.1939-3938.2009.01037.x, lire en ligne, consulté le ).

- (en) J. McPartland et A. Klin, « Asperger's syndrome », Adolesc. Med. Clin., vol. 17, no 3, , p. 771–88 (PMID 17030291, DOI 10.1016/j.admecli.2006.06.010).

- (en) M. R. Woodbury-Smith, I. C. H. Clare, A. J. Holland et A. Kearns, « High functioning autistic spectrum disorders, offending and other law-breaking: findings from a community sample », The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, vol. 17, no 1, , p. 108–120 (ISSN 1478-9949, DOI 10.1080/14789940600589464, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Claire King et Glynis H. Murphy, « A Systematic Review of People with Autism Spectrum Disorder and the Criminal Justice System », Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 44, no 11, , p. 2717–2733 (ISSN 0162-3257 et 1573-3432, DOI 10.1007/s10803-014-2046-5, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Niklas Långström, Martin Grann, Vladislav Ruchkin et Gabrielle Sjöstedt, « Risk factors for violent offending in autism spectrum disorder: a national study of hospitalized individuals », Journal of Interpersonal Violence, vol. 24, no 8, , p. 1358–1370 (ISSN 1552-6518, PMID 18701743, DOI 10.1177/0886260508322195, lire en ligne, consulté le ).

- (en) A. X. Rutten, R. R. J. M. Vermeiren et Ch. Van Nieuwenhuizen, « Autism in adult and juvenile delinquents: a literature review », Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, vol. 11, , p. 45 (ISSN 1753-2000, DOI 10.1186/s13034-017-0181-4, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Takashi Kumagami et Naomi Matsuura, « Prevalence of pervasive developmental disorder in juvenile court cases in Japan », The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, vol. 20, no 6, , p. 974–987 (ISSN 1478-9949, DOI 10.1080/14789940903174170, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Catherine A. Cheely, Laura A. Carpenter, Elizabeth J. Letourneau et Joyce S. Nicholas, « The Prevalence of Youth with Autism Spectrum Disorders in the Criminal Justice System », Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 42, no 9, , p. 1856–1862 (ISSN 0162-3257 et 1573-3432, DOI 10.1007/s10803-011-1427-2, lire en ligne, consulté le ).

- Ghaziuddin 2005, p. 222.

- Ghaziuddin 2005, p. 228.

- (en) Ragini Heeramun, Cecilia Magnusson, Clara Hellner Gumpert et Sven Granath, « Autism and Convictions for Violent Crimes: Population-Based Cohort Study in Sweden », Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, vol. 56, no 6, , p. 491–497.e2 (DOI 10.1016/j.jaac.2017.03.011, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Kathrin Hippler, Essi Viding, Christian Klicpera et Francesca Happé, « Brief Report: No Increase in Criminal Convictions in Hans Asperger’s Original Cohort », Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 40, no 6, , p. 774–780 (ISSN 0162-3257 et 1573-3432, DOI 10.1007/s10803-009-0917-y, lire en ligne, consulté le ).

- Ghaziuddin 2005, p. 218.

- (en) Michael Fitzgerald, Young, Violent, and Dangerous to Know, Nova Science Publishers, Incorporated, coll. « Psychiatry-theory, Applications and Treatments », , 2e éd., 209 p. (ISBN 1622577612 et 9781622577613).

- (en) Leafar F. Espinoza, « Criminal Autistic Psychopathy: The Mind of a Serial Killer. A Review of Young, Violent and Dangerous to Know by Michael Fitzgerald », PsycCRITIQUES, American Psychological Association, vol. 59, no 4, (DOI https://dx.doi.org/10.1037/a0035379).

- (en) Sebastian Lundström, Mats Forsman, Henrik Larsson et Nora Kerekes, « Childhood Neurodevelopmental Disorders and Violent Criminality: A Sibling Control Study », Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 44, no 11, , p. 2707–2716 (ISSN 0162-3257 et 1573-3432, DOI 10.1007/s10803-013-1873-0, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Stewart S. Newman et Mohammad Ghaziuddin, « Violent Crime in Asperger Syndrome: The Role of Psychiatric Comorbidity », Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 38, no 10, , p. 1848 (ISSN 0162-3257 et 1573-3432, DOI 10.1007/s10803-008-0580-8, lire en ligne, consulté le ).

- Ghaziuddin 2005, p. 226.

- Ghaziuddin 2005, p. 229.

- (en) Simon Baron-Cohen, « An Assessment of Violence in a Young Man with Asperger's Syndrome », Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 29, no 3, , p. 351–360 (ISSN 1469-7610, DOI 10.1111/j.1469-7610.1988.tb00723.x, lire en ligne, consulté le ).

- (en) D. Mawson, A. Grounds et Digby Tantam, « Violence and Asperger’s syndrome: a case study », British Journal of Psychiatry, vol. 147, , p. 566–569.

- Ghaziuddin 2005, p. 223.

- (en) Clare S. Allely, Helen Minnis, Lucy Thompson et Philip Wilson, « Neurodevelopmental and psychosocial risk factors in serial killers and mass murderers », Aggression and Violent Behavior, vol. 19, no 3, , p. 288–301 (DOI 10.1016/j.avb.2014.04.004, lire en ligne, consulté le ).

- (en-US) Terrence McCoy, « Study: ‘Significant’ statistical link between mass murder and autism, brain injury », The Washington Post, (ISSN 0190-8286, lire en ligne, consulté le )

- Maras, Mulcahy et Crane 2015, p. 516.

- (en) Clare Allely, « A Psychological Analysis of the Pathway to Intended Violence in Mass Shooters, Adam Lanza and Anders Breivik by GNC researcher Clare Allely », sur http://gillbergcentre.gu.se, Gillberg neuropsychiatry center, .

- (en) L. Faccini et C.S. Allely, « Mass violence in individuals with Autism Spectrum Disorder and Narcissistic Personality Disorder: A case analysis of Anders Breivik using the “Path to Intended and Terroristic Violence” model », Aggression and Violent Behavior, vol. 31, , p. 229–236 (DOI 10.1016/j.avb.2016.10.002, lire en ligne, consulté le ).

- Mercier, Bernard et Fortin 2012, p. 47.

- Math Francois et Vignal Jean-Pierre, Neurosciences cliniques : de la perception aux troubles du comportement, De Boeck Université, , 452 p. (ISBN 9782804156725, OCLC 281781152, lire en ligne), p. 275.

- Milcent 1991, Chap. Entre laxisme et violence.

- Milcent 1991, Chap. Que veut dire « va jouer » pour l'autiste ?.

- Agnès Danis, Dominique Déret et Franck Jamet, Enfants, adolescents : les approches psychologiques. Tome II, Les âges de la vie, Bréal, , 239 p. (ISBN 9782842912017, OCLC 40616970, lire en ligne), p. 73.

- Ghaziuddin 2005, p. 229-330.

- Ghaziuddin 2005, p. 230.

- Mercier, Bernard et Fortin 2012, p. 48.

- Cinzia Raffin, « La violence qui se cache derrière le problème de l'autisme, The violence hidden behind the problem of autism, La violencia escondida detras del problema del autísmo », Thérapie Familiale, vol. 22, no 1, , p. 21–38 (ISSN 0250-4952, lire en ligne, consulté le ).

- Dalla Piazza 2007, p. 136.

- (en) Bernard Rimland, Ph.D., « Comportements automutilateurs et agressifs », Autism Research Review International, vol. 15, no 4, , p. 3.

- Dalla Piazza 2007, p. 146.

- Dalla Piazza 2007, p. 134.

- [Jurecic 2007] (en) Ann Jurecic, « Neurodiversity », College English, National Council of Teachers of English, vol. 69, no 5, , p. 421-442 (lire en ligne).

- (en) Lisa Beadle-Brown et Julie Richardson, « Living in Fear: Better outcomes for people with learning disabilities and autism », sur kar.kent.ac.uk, (consulté le ).

- (en) Katherine D. Tsatsanis, « Outcome research in Asperger syndrome and autism », Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, vol. 12, no 1, , p. 47–63 (DOI 10.1016/s1056-4993(02)00056-1, lire en ligne, consulté le ).

- McGuire 2016b, p. 101-102.

- Dalla Piazza 2007, p. 27.

- McGuire 2016, p. 213.

- McGuire 2016, p. 216.

- Allione et Allione 2013, Chap. De la violence dans l'annonce du diagnostic.

- Brigitte Chamak, « Autisme : nouvelles représentations et controverses », Psychologie Clinique, EDK, Groupe EDP Sciences, t. 2, no 36, , p. 61-62 (lire en ligne).

- (en) Ana Maria Rodriguez, Autism Spectrum Disorders, Twenty-First Century Books, coll. « USA Today Health Reports », (ISBN 0761358838 et 9780761358831), p. 23-25.

- (en) Peter J. Valletutti et Bernita M. Sims-Tucker, Severely and Profoundly Handicapped Students: Their Nature and Needs, P.H. Brookes Publishing Company, , 334 p. (ISBN 0933716338 et 9780933716339), p. 155.

- Catherine Zittoun, Sommes-nous bientraitants avec nos enfants ?, Doin, , 322 p. (ISBN 9782704014743).

- McGuire 2016, p. 209.

- (en) Betty L. Alt et Sandra K. Wells, When Caregivers Kill: Understanding Child Murder by Parents and Other Guardians, Rowman & Littlefield Publishers, (ISBN 1442200790 et 9781442200791), p. 34.

- (en) Sami Timimi, Rebecca Mallett, Katherine Runswick-Cole, Re-Thinking Autism: Diagnosis, Identity and Equality, Jessica Kingsley Publishers, , 336 p. (ISBN 1784500275 et 9781784500276), p. 99-100.

- McGuire 2016, p. 199-202.

- McGuire 2016, p. 210-220.

- McGuire 2016b, p. 99.

- McGuire 2016b, p. 102-104.

- McGuire 2016, p. 210-211.

- Allione et Allione 2013, rech. « Discrimination ».

- (en) « Bullying and Students on the Autism Spectrum », sur iidc.indiana.edu.

- (en) « Autism & Safety Facts », National Autism Association (consulté le ).

- McGuire 2016b, p. 106.

- Roger Salbreux, « Vulnérabilité, de la haine inapparente à la violence caractérisée », dans Violence et vulnérabilité, éditions Érès, (ISBN 9782749243115, lire en ligne).

- (en) Jeanette Purkis, Emma Goodall et Jane Nugent, The Guide to Good Mental Health on the Autism Spectrum, Jessica Kingsley Publishers, , 272 p. (ISBN 9781784501952), p. 131-132.

- McGuire 2016b, p. 97.

- McGuire 2016b, p. 98.

- McGuire 2016b, p. 107.

- (en) Neil Brewer, Jordana Zoanetti et Robyn L Young, « The influence of media suggestions about links between criminality and autism spectrum disorder », Autism, vol. 21, no 1, , p. 117–121 (ISSN 1362-3613, DOI 10.1177/1362361316632097, lire en ligne, consulté le ).

- Allen et al. 2008, p. 756.

Sources faisant appel à la psychanalyse

- Seynhaeve 2016, p. 103.

- Seynhaeve 2016, p. 106.

- Seynhaeve 2016, p. 108.

- Lheureux-Davidse 2014.

- Fabien Joly, « Partie 1.Violences et autisme : le laboratoire autistique pour penser les racines de la violence, Summary », Enfances & Psy, no 46, , p. 94–107 (ISSN 1286-5559, DOI 10.3917/ep.046.0094, lire en ligne, consulté le )

- Michael Turnheim, « Autisme et écriture », Savoirs et clinique, vol. 2, no 1, , p. 33–39 (ISSN 1634-3298, lire en ligne, consulté le ).

- Valérie Rousselon et Gaële Bonnefoy, 16. La violence des stigmatisations L’expérience d’un groupe de parole de parents d’enfants autistes issus de l’immigration, ERES, (ISBN 9782749243115, lire en ligne).

- Tatou 2011.

Sources associatives

- (en) Dougal Julian Hare, J., Gould, R. Mills et Lorna Wing, « A preliminary study of individuals with autistic spectrum disorders in three special hospitals in England », sur National Autistic Society, Londres, (consulté le ).

- (en) « Shooting at Sandy Hook elementary school », Office of the Child Avocate, , p. 38-39.

- (en) Autism: A guide for criminal justice professionals, Departement de la justice britannique et National Autistic Society d'Irlande du Nord, , 32 p. (lire en ligne [PDF]).

- (en) « Autism and the police service », National Autistic Society (consulté le ).

- (en-US) Autistic Self Advocacy Network, « ASAN Statement on Media Reports Regarding Newtown, CT Shooting | Autistic Self Advocacy Network », sur autisticadvocacy.org (consulté le ).

Sources de presse

- (en) Victoria Woollaston, « Study finds autism and abuse are more common in serial killers », The Daily Mail, (lire en ligne, consulté le )

- « Londres : 8 ans de prison pour le cyber-terroriste ultra connecté », Ouest-France, (consulté le ).

- « Londres : un étudiant autiste coupable d'avoir posé une bombe dans le métro », Le Nouvel observateur, (consulté le ).

- Pauline Fréour, « Pas de violence chez ceux qui souffrent d'Asperger », Le Figaro, (consulté le ).

- Camille Jourdan, « Comment « autiste » est devenu le nouveau « trisomique » », Slate, (lire en ligne, consulté le ).

- Ian Bussières, « Autistes en prison: un phénomène de plus en plus fréquent », Le Soleil, (lire en ligne, consulté le ).

- (en-US) Amy S. F. Lutz, « Don’t Be Afraid of People With Autism », Slate, (ISSN 1091-2339, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Bonnie Rochman, « Troubling legacy of Sandy Hook may be backlash against kids with autism », CNN, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « They're Saying the Shooter Had Asperger's. », Daily Kos, (lire en ligne, consulté le ).

- « Mr Wolff, un héros peu ordinaire », Le Journal du dimanche, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Alexandra Haagaard, « How ‘The Accountant’ Victimizes The Autistic Community », The Establishment, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Bryan Alexander, « Ben Affleck’s ‘The Accountant’ walks the line with autism and guns », USA Today, (consulté le ).

Autres sources

- Le Callennec et Chapel 2016, Préface de Josef Schovanec.

- Shore et Rastelli 2015, p. 106.

- « "Top Gun" : Amérique, les raisons de la violence », sur www.franceinter.fr, France Inter, (consulté le ), vers 13 minutes

- Cruchon, Guélat et Jaquier 2009-2010.

- « Anne-Sophie Ferry », Babelio,

- « Anne-Sophie Ferry », Le Nouvel Obs,

- Le Callennec et Chapel 2016, Chap. Du silence à la colère.

- (en) « Katherine Tsatsanis, DPhil », Yale Child Study Center,

- Bernadette Costa-Prades, Autisme : comment rendre les parents fous !, Paris, éditions Albin Michel, , 192 p. (ISBN 9782226304179).

- Zittoun 2015, p. 71.

- Le Callennec et Chapel 2016, chap. 1.

- « Sophie Le Callennec », Vuibert,

- « Florent Chapel », The Huffington Post,

- « Serge Dalla Piazza », L'Harmattan,

- (en) Michelle Dawson, « Are autistic people natural born criminals? », .

- (en) Erica Westly, « The Geek Defense », Slate.com, (lire en ligne)

Annexes

Bibliographie

- [Cruchon, Guélat et Jaquier 2009-2010] Jonas Cruchon, Arnaud Guélat et Yannick Jaquier, « La violence dans la vie sociale de la personne autiste », Travail Interdisciplinaire personnel de Certificat de Culture Générale, 2009-2010

- [Mercier, Bernard et Fortin 2012] Céline Mercier, Pierre Bernard et Dominique Fortin, « Troubles du spectre de l'autisme et système de justice pénale », L'Express, , p. 46-48 (lire en ligne)

Ouvrages et articles scientifiques

- [Allely, Wilson, Minnis et Thompson 2016] C. S. Allely, P. Wilson, H. Minnis et L. Thompson, « Violence is Rare in Autism: When It Does Occur, Is It Sometimes Extreme? » [« La violence est rare dans l'autisme : quand elle survient, est-elle parfois extrême ? »], The Journal of Psychology, vol. 151, no 1, , p. 49–68 (ISSN 1940-1019, PMID 27185105, DOI 10.1080/00223980.2016.1175998, lire en ligne, consulté le ).

- [Allen et al. 2008] (en) David Allen, Carys Evans, Andrew Hider et Sarah Hawkins, « Offending Behaviour in Adults with Asperger Syndrome » [« Comportement délinquant chez les adultes avec syndrome d'Asperger »], Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 38, no 4, , p. 748–758 (ISSN 0162-3257 et 1573-3432, DOI 10.1007/s10803-007-0442-9, lire en ligne, consulté le )

- [Della Piazza 2007] Serge Dalla Piazza, Violence et vulnérabilité, De Boeck, coll. « Questions de personnes », , 304 p. (ISBN 9782804179519, lire en ligne)

- [Ghaziuddin, Tsai et Ghaziuddin 1991] (en) Mohammad Ghaziuddin, Luke Tsai et N. Ghaziuddin, « Brief report: Violence in Asperger syndrome, a critique », Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 21, no 3, , p. 349–354 (ISSN 0162-3257 et 1573-3432, DOI 10.1007/BF02207331, lire en ligne, consulté le )

- [Ghaziuddin 2005] Mohammad Ghaziuddin, « Violence in autism and Asperger syndrome », dans Mental Health Aspects of Autism and Asperger Syndrome [« la violence dans l'autisme et le syndrome d'Asperger »], Jessica Kingsley Publishers, , 252 p. (ISBN 1843107279 et 9781843107279).

- [Maras, Mulcahy et Crane 2015] (en) Katie Maras, Sue Mulcahy et Laura Crane, « Is autism linked to criminality? » [« L'autisme est-il lié à la criminalité ? »], Autism, vol. 19, no 5, , p. 515–516 (ISSN 1362-3613, DOI 10.1177/1362361315583411, lire en ligne, consulté le ).

- [McGuire 2016] (en) Anne McGuire, War on Autism: On the Cultural Logic of Normative Violence [« Guerre contre l'autisme : La logique culturelle d'une violence normalisée »], University of Michigan Press, coll. « Corporealities: Discourses Of Disability », , 274 p. (ISBN 0472053124 et 9780472053124, lire en ligne)

- [McGuire 2016b] (en) Anne McGuire, « Life without autism : a cultural logic of violence », dans Re-Thinking Autism: Diagnosis, Identity and Equality [« La vie sans l'autisme : une logique culturelle de violence »], Jessica Kingsley Publishers, , 336 p. (ISBN 1784500275 et 9781784500276, lire en ligne).

Essais vulgarisés

- [Le Callennec et Chapel 2016] Sophie Le Callennec et Florent Chapel (préf. Josef Schovanec), Autisme, la grande enquête, Paris, Les Arènes, , 245 p. (ISBN 9782352045298).

- [Milcent 1991] Catherine Milcent, L' Autisme au quotidien, éditions Odile Jacob, coll. « Santé au quotidien », , 192 p. (ISBN 9782738172686).

- [Schmidt et Sachs 2014] (de) Volker Schmidt et Josef Sachs, « Autismus und gewalt », dans Faszination Gewalt: Was Kinder zu Schlägern macht [« La fascination de la violence: transformer les enfants en voyous »], Orell Füssli Verlag, , 224 p. (ISBN 3280038197 et 9783280038192)

- [Shore et Rastelli 2015] (en) Stephen M. Shore et Linda G. Rastelli (trad. Josef Schovanec et Caroline Glorion), Comprendre l'autisme pour les nuls, Éditions First, , 384 p. (ISBN 2-7540-6581-4).

Articles faisant appel à la psychanalyse

- [Lheureux-Davidse 2015] Chantal Lheureux-Davidse, « Manifestations violentes chez les adolescents autistes sans langage verbal en situation groupale », dans Handicap et violence, éditions Érès, (ISBN 9782749243115, lire en ligne)

- [Seynhaeve 2016] Bernard Seynhaeve, « Autisme et violence », dans Le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l'approchent ?, ERES, coll. « « PréAut » », (DOI 10.3917/eres.sadou.2016.01.0101, présentation en ligne), p. 101-116.

- [Tatou 2011] Daoud Tatou, « Violence et agressivité chez les personnes autistes », Séminaire du Relais Île-de-France,

Témoignage

- [Allione et Allione 2013] Marie Allione et Claude Allione (préf. Jacques Hochmann, postface Pierre Delion), Autisme. Donner la parole aux parents, Les liens qui libèrent, , 213 p. (ISBN 9791020900425)