Tokhariens

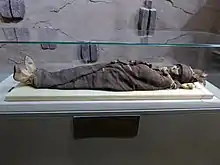

Les Tokhariens ou agno-koutchéens étaient un peuple d'Asie centrale qui a habité l'actuelle région autonome du Xinjiang, en Chine occidentale, depuis la proto-histoire jusqu'à il y a environ un millénaire. Leur civilisation a été redécouverte lors des expéditions archéologiques du début du XXe siècle, mais reste méconnue. Ces expéditions, menées par l'anglais Aurel Stein, les allemands Albert Grünwedel et Albert von Le Coq, le français Paul Pelliot, ainsi que par des Russes et des Japonais, ont également permis la découverte de ruines et de grottes qui ont livré un grand nombre d'informations sur les koutchéens de l'époque bouddhique (Ier millénaire de notre ère). L'étude des momies du Tarim vieilles de deux à quatre mille n'a pas confirmé le lien génétique espéré[1].

| Tokhariens | |

Peinture murale des Grottes de Kizil, VIIe siècle, représentant des Tokhariens. | |

| Période | Protohistoire, Antiquité, Antiquité tardive, haut Moyen Âge |

|---|---|

| Ethnie | Indo-Européens |

| Langue(s) | Tokharien |

| Religion | Divinités anthropozoomorphes : centaures, chimères, dragons… |

| Région d'origine | Asie centrale, bassin du Tarim |

| Région actuelle | Xinjiang (Turkestan oriental) |

Nom

La dénomination « Tokhariens » apparaît au IIe siècle av. J.-C., chez les Grecs : Τόχαροι / Tókharoi est un ethnonyme attesté chez Strabon[2] puis chez Ptolémée[3] pour un peuple de Bactriane, à l'ouest du Pamir, et c'est pourquoi la Bactriane du premier millénaire de notre ère est souvent appelée « Tokharistan » (parfois « Tokharestan » dans les textes français). Or un texte en langue turque qualifie la « langue A » de twqry (tuğrı). La lecture en est difficile, mais Friedrich Müller l'a rapproché du nom des Tokhares de Bactriane, pensant que ces Tokhares parlaient la « langue A », d'où le nom qu'elle a reçu[4].

Le terme « tokharien » était en effet appliqué au koutchéen parce qu'il était commode d'appeler les locuteurs des « langues A » et « B » par un terme unique. Grâce aux textes koutchéens, on sait que les anciens habitants de la région de Koutcha s'appelaient eux-mêmes Koutchinnié ou « Koutchéens » (kuśiññe dans leur langue, au singulier). Le nom actuel de la ville de Koutcha est donc l'un des rares vestiges des langues tokhariennes. Dans cette région, se trouvait le plus important royaume du bassin du Tarim, de loin le plus peuplé, que l'on peut appeler le Koutchi. Le tokharologue Douglas Q. Adams a estimé qu'au VIIe siècle, avec les États vassaux, il était d'une superficie égale au Népal et qu'il comprenait dans les 450 000 habitants, soit autant que l'Angleterre à la même époque.

Les locuteurs de la langue A étaient-ils vraiment des Tokhares ? Était-ce le même peuple qui vivait dans la région de Karachahr et en Bactriane ? L'incertitude de la réponse pousse les études actuelles à remplacer le terme « tokharien » par le terme « agno-koutchéen ».

La dénomination « Yuezhi » (du 月氏, apparaît dans les chroniques chinoises qui les appellent aussi « Ròuzhī » (chinois : 肉氏 ; litt. « carnassiers ») et les décrivent comme « un peuple très puissant qui vit à l'ouest du Gansu, surtout dans la région de Dunhuang, en nomades guerriers combattant à cheval, avec des arcs »[5]. Dans les textes chinois, sa capitale était appelée Yiluolu. La circonférence de cette ville était d'un peu moins de 10 kilomètres.

Origines et apparentements

Les premiers Tokhariens peuvent probablement être identifiés avec la culture d'Afanasievo de la Sibérie du Sud et du Kazakhstan septentrional (environ 3200 - 2500 ans avant notre ère) et sont probablement entrés dans le bassin du Tarim vers 2000 avant notre ère. En dépit de leur localisation asiatique, Tokhariens et Indo-Iraniens ne montrent pas de relation étroite au sein des Indo-Européens : les premiers font partie du groupe centum comme les langues indo-européennes d'Europe occidentale, tandis que les seconds font partie du groupe satem d'Europe orientale, d'Asie occidentale et de l'Inde du Nord, et il en est de même sur le plan génétique[6]. Une étude génétique publiée en 2019 portant sur des individus datant d'environ 2 200 ans et ayant été découverts sur le site Shirenzigou de l'âge du fer au nord-est du Xinjiang, montre que parmi les populations d'ascendance ouest-eurasienne, les populations de steppe liées à la culture Yamna ou d'Afanasievo sont la source la plus probable des individus étudiés[7].

Les « Yuezhi » des sources chinoises sont-ils bien bien les « Tokhariens » des sources grecques ? L'équation « Yuezhi » = « agno-koutchéen » est admise par de nombreux spécialistes, bien qu'elle ne soit pas certaine. En 1966, le sinologue Edwin G. Pulleyblank a fourni plusieurs arguments pour prouver que les Yuezhi parlaient une langue tokharienne. Des arguments, qui n'étaient pas connus quand le tokharien était en cours de déchiffrement, sont venus appuyer sa thèse : on a notamment découvert à Dunhuang, à l'extrémité orientale du bassin du Tarim, un texte chinois où il est écrit que le royaume agnéen qui se trouve entre Koutcha et Tourfan, était « Yuezhi ». Cela donne une dimension tout à fait différente aux Tokhariens : ils n'étaient pas seulement des sédentaires vivant dans les oasis du bassin du Tarim mais aussi des guerriers nomades capables de conquérir de vastes territoires. Il est certain que l'empire des Yuezhi jouissait d'un prestige immense, un peu comme celui, ultérieur, des Mongols, mais les Chinois ont commencé à parler de lui quand il s'était déjà effondré, donc on sait peu de choses sur cet empire[8].

Langues

D'anciens écrits chinois mentionnent les Yuezhi mais on n'y trouve aucune indication sur la langue qu'ils parlaient. Ce sont les découvertes du XXe siècle qui ont révélé qu'elle était indo-européenne : le tokharien est une langue centum comme le germanique et le grec ancien avec lesquels il partage beaucoup d'éléments de son lexique, tandis que du point de vue morphologique, il s'apparente à l'italo-celtique. Par ailleurs, les variétés de tokharien que nous connaissons se distinguent des autres langues indo-européennes par leur caractère archaïque affirmé. Le linguiste Sylvain Lévi s'est particulièrement intéressé aux langues tokhariennes à travers leurs manuscrits, dont le Koutchéen, au début du XXe siècle[10].

L'originalité linguistique des Tokhariens tend donc à montrer l'ancienneté de leur présence dans le bassin du Tarim et la précocité de leur séparation avec les autres langues centum.

Ces données confirment en outre que les langues tokhariennes, aujourd'hui disparues, sont liées à la culture Yamna[11]. Les langues Arshi et Koutchi (ou Arśi-Kuči) donnent quelques indications sur le passé de ces peuples, « séparés si tôt des autres Indo-Européens qu'il faut songer [... à] la première moitié du IV-e millénaire [avant notre ère] »[12]. « Un élément intéressant est que les Arśi-Kuči, après avoir quitté le groupe initial dont ils faisaient partie (avec les Germains, Italo-Celtiques, Macro-Baltes), ont voisiné avec les ancêtres des Anatoliens, comme le prouve tout un vocabulaire commun [...]. Puis ils ont voisiné, et même cohabité, avec les ancêtres des Grecs, comme le révèle l'abondance et la précision des isoglosses qui unissent ces langues. En particulier, il y existe un mot, d'origine non indo-européenne, pour le « roi ». [...] Les Arśi-Kuči ont quitté les steppes européennes certainement bien avant le II-e millénaire avant notre ère »[12] ».

Territoire

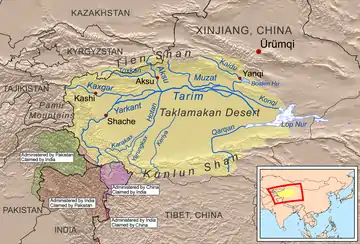

Les Tokhariens du bassin du Tarim vivaient dans un territoire bordé au nord par les Monts Célestes (Tian Shan en chinois), au sud par les massifs du Kunlun et de l'Altyn-Tagh, à l'ouest par le Pamir. Le centre de ce bassin est occupé par le désert du Taklamakan et communique à l'est avec le désert de Gobi mais les cours d'eau desséchés, les anciennes oasis dont il reste des bois semi-fossiles et les traces archéologiques montrent que le climat n'était pas aussi sec au temps des Tokhariens. Dans sa partie orientale, se trouve le Lop Nor : un marais aujourd'hui salé dont la superficie s'est aujourd'hui beaucoup réduite.

La population se concentrait dans les oasis du nord du bassin du Tarim. On y trouve aujourd'hui, d'est en ouest, les villes de Hami, de Tourfan, de Karachahr, de Koutcha, d'Aksou et de Kachgar qui correspondent à d'anciens royaumes. Il n'y a que rarement eu d'État unifié dans cette région, à cause de sa grande étendue et de la difficulté de voyager d'une oasis à une autre. Des royaumes étaient aussi présents au sud du bassin mais, au cours du premier millénaire, ils ont périclité, victimes de l'avancée du désert.

La route de la soie passait par le bassin du Tarim et les Tokhariens ont tiré des bénéfices du commerce qui s'y déroulait[13], mais ils jouissaient aussi de la fertilité de leurs terres : au sujet du royaume de Koutch, le célèbre moine chinois Xuanzang, parti en Inde durant l'été 629 pour étudier le bouddhisme dans le pays d'origine de cette religion, a écrit : « Le sol est favorable au millet rouge et au froment. Il produit, en outre, du riz de l'espèce appelée gengtao, des raisins, des grenades et une grande quantité de poires, de prunes, de pêches et d'amandes. On y trouve des mines d'or, de cuivre, de fer, de plomb et d'étain ». Au sud de Karachahr, il y avait des mines d'argent dont on se servait pour battre monnaie.

Peu après l'an 400, un autre voyageur chinois, Zhimeng, écrit « dans la ville de Koutcha, il y a de hautes tours et des pavillons à plusieurs étages. Ils sont décorés d'or et d'argent ». Les Chinois étaient éblouis par la magnificence du palais royal, dont les salles étaient « grandes et imposantes et enrichies de langgan, d'or et de jade ». Le langgan serait une variété de jade rouge, que les populations du bassin du Tarim livraient aux Chinois dès l'Antiquité. De toutes ces resplendissantes cités, il ne reste que fondations enfouies dans le sable et détectables seulement au lidar. Bien plus que le déclin de la route de la soie, c'est l'assèchement climatique et l'épuisement des ressources naturelles qui ont entraîné le déclin du bassin du Tarim.

Disparition

Dans la seconde moitié du Ier millénaire de notre ère, la culture tokharienne, constituée par la langue, la coexistence du bouddhisme et du nestorianisme[14], et un art pariétal caractéristique, disparaît. À la place des Tokhariens s'installent des peuples turcophones venus de Mongolie orientale et de Sibérie, chez lesquels coexistent bouddhisme et tengrisme[15], et qui seront ensuite islamisés. La cause de cette transformation est toujours discutée. Selon les sources chinoises, les « Yuezhi » ont été vaincus au IIe siècle par les « Xiongnu » ou Huns, nomades originaires de la Mongolie : une grande partie des « Yuezhi » a alors quitté leur région d'origine pour s'installer en Bactriane et fonder l'Empire Kouchan[5].

En comparant l'ADN des momies tokhariennes à celle des ouïghours turcophones qui peuplent aujourd'hui la région du Tarim, depuis le IXe siècle, l'équipe de Victor Mair a trouvé quelques similitudes génétiques avec les momies, mais « pas de liens directs ». Cela a été confirmé par l'équipe de C. Lalueza-Fox, qui conclut que « ceci suggère que l'héritage génétique du mouvement vers l'est de la Préhistoire européenne a été effacé par des expansions asiatiques ultérieures, et n'a donc apporté presque aucune contribution génétique aux actuels Asiatiques. Si une émigration des Tokhariens a eu lieu autour du IXe siècle, il est possible que ce soit vers le Sud-Ouest, vers le pays des anciens Kouchans, actuels Tadjikistan et Afghanistan, régions restées jusqu'à nos jours de langues indo-européennes[16]. Une telle disparition peut être liée aux mêmes processus démographiques qui ont entraîné l'extinction de la langue tokharienne »[17].

Annexes

Bibliographie

- Louis Hambis, Monique Maillard, Krishnā Riboud, Simone Gaulier, Robert Jera-Bezard et Laure Feugère, L'Asie Centrale, histoire et civilisation, Paris, Imprimerie Nationale, , 271 p.. (introduction à l’histoire du bassin du Tarim) ;

- Sylvain Levi :

- « Le Tokharien B, langue de Koutcha », dans Journal asiatique, 1913, II, p. 311-380 (recueil des sources chinoises sur le royaume du Koutchi) ;

- « Le Tokharien », dans Journal asiatique, 1933, I, p. 1-30 (recueil des sources chinoises sur les royaumes de l’Agni et de Tourfan).

Au sujet des langues tokhariennes, un seul véritable manuel a été publié. Il est en deux tomes :

- (de) Wolfgang Krause und Werner Thomas, Tocharisches Elementarbuch, Band I, Grammatik, 1960, Band II, Texte und Glossar, 1964, Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag.

Un ouvrage en langue française donne quelques indications sur la grammaire, mais c'est surtout un essai sur l'histoire des langues tokhariennes :

- Pinault Georges-Jean, 1989 : Introduction au tokharien, in Lalies no 7 Actes de la session de linguistique d’Aussois (27 août-1er septembre 1985), Paris, Presses de l'École Normale Supérieure, p. 5-224. Cinq chapitres : I. Données externes.- II. Phonologie.- III. Morphologie nominale.- IV. Morphologie verbale.- V. Lecture de textes [analyse et traduction mot à mot de deux textes, en tokharien A et en tokharien B].

Il existe un dictionnaire de koutchéen :

- (en) Douglas Q. Adams, A Dictionary of Tocharian B, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1999.

Au sujet des origines des Tokhariens, la meilleure synthèse se trouve dans :

- (en) James P. Mallory and Victor H. Mair, The Tarim Mummies, London, Thames & Hudson, 2000.

- Bernard Sergent, « Les Sères sont les soi-disant "Tokhariens", c'est-à-dire les authentiques Arśi-Kuči », Dialogues d'histoire ancienne, Année 1998 Volume 24 Numéro 24-1 p. 7-40.

- (ru) G. Pougatchenkova et E. Rtvéladzé, La Bactriane du Nord et le Tokharistan : histoire et culture de l'Antiquité au Moyen-Âge, Tachkent, éd. Fan, 1990, 218 pages.

Articles connexes

- Langues tokhariennes

- Khotanais, Manuscrits de Dunhuang

- Agnéen

- Koutchéen

- Civilisation koutchéenne

- Empire kouchan

- Yuezhi (Rong-Chiens)

- Wusun

- Gansu

- Royaume kidarite

- Royaume gréco-bactrien

- Momies du Tarim

- Grottes de Kizil

- Culture d'Andronovo

- Culture d'Afanasievo

- Culture de Siba

- Culture de Yangshao

- Culture de Majiayao

- Culture de Qijia

- Bassin du Tarim

- Complexe funéraire de Xiaohe

- Bactriane

- Dunhuang

- Hami

- Tourfan

- Karachahr

- Koutcha

- Aksou

- Kachgar

- Takhâr

- Route du jade

- Sères

- Tartan

- Aurel Stein

- Albert Grünwedel

- Albert von Le Coq

- Paul Pelliot

Liens externes

Notes et références

- (en) Fan Zhang, Chao Ning, Ashley Scott et Qiaomei Fu, « The genomic origins of the Bronze Age Tarim Basin mummies », Nature, vol. 599, no 7884, , p. 256–261 (ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/s41586-021-04052-7, lire en ligne, consulté le )

- Strabon, XI, 8, 2.

- Ptolémée, VI, 11, 6.

- Friedrich W. K. Müller, (de) Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan II, Berlin 1904 et (en) « Manuscript fragments in Estrangelo script from the Turfan expedition » inUigurica, Berlin 1908.

- (en) Liu Xinru, « Migration and Settlement of the Yuezhi-Kushan. Interaction and Interdependence of Nomadic and Sedentary Societies », Journal of World History, vol. 12, no 2, , p. 261–292 (DOI 10.1353/jwh.2001.0034., JSTOR 20078910).

- Peter de Barros Damgaard et al., (en) 137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes, Nature, vol. 557, 2018, pp. 369–374.

- (en) Chuan-Chao Wang et al.,The Genomic Formation of Human Populations in East Asia, biorxiv.org, doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.25.004606, 25 mars 2020

- Edwin G. Pulleyblank (en) Essays on Tang and pre-Tang China, Aldershot, GB, and Burlington, Vermont, USA : Ashgate 2001.

- André Martinet, Des steppes aux océans : l'indo-européen et les indo-européens, Payot 1986.

- Voir Journal asiatique 1913 et 1933, op. cit.

- (en) Chao Ning et al., Ancient Genomes Reveal Yamnaya-Related Ancestry and a Potential Source of Indo-European Speakers in Iron Age Tianshan, cell.com, publié 25 juillet 2019, DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.044

- Bernard Sergent, Les Indo-Européens, Paris, Payot & Rivages, 1995, p. 410.

- Thubron, Colin. (trad. de l'anglais par K. Holmes), L'ombre de la route de la soie, Paris, Gallimard, , 541 p. (ISBN 978-2-07-041352-2 et 2070413527, OCLC 742942702, lire en ligne), chap. 5 (« La route du sud »)

- Louis Doucin, Histoire du nestorianisme, Jean Guignard, Paris 1698

- R. Meserve, (en) « Religions in the central Asian environment » in : History of Civilizations of Central Asia, Vol. IV - , chap. « The age of achievement, A.D. 750 to the end of the fifteenth century » in : Part 2, The achievements, p. 68.

- Kamoludin Abdullaev et Shahram Akbarzaheh, (en) Historical Dictionary of Tajikistan, Scarecrow Press, Lanham, Maryland, 2010 (2e éd.), 476 p. (ISBN 978-0-8108-6061-2)

- Voir Unravelling migrations in the steppe: mitochondrial DNA sequences from ancient Central Asians », Proceedings of the royal society, C. Lalueza-Fox et al., Proc. R. Soc. Lond. B 2004 271, 941-947 doi: 10.1098/rspb.2004.2698.