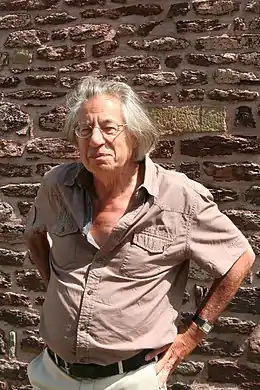

Bernard Sergent

Bernard Sergent, né le , est un historien français.

| Naissance | |

|---|---|

| Nationalité | |

| Activités |

| Membre de |

Société de mythologie française (d) |

|---|---|

| Directeur de thèse | |

| Distinction |

Spécialisé dans le comparatisme indo-européen, il est chercheur au CNRS et président de la Société de mythologie française.

Biographie

Bernard Sergent est né le , de Lucienne Didner-Sergent et de Georges Sergent, qui s'étaient connus dans la Résistance. Il a deux enfants, Flore, née le , actuellement avocat, et Marion, née le , actuellement psychologue clinicienne. Il est le frère aîné de la comédienne Marianne Sergent.

Après des études secondaires au lycée Jacques-Decour (10e arrondissement de Paris), où il avait fondé, avec Axel Högström, Alain Schnapp, Alain-Pierre Zivie, le Club archéologique du lycée Jacques-Decour (club auteur de fouilles au site de Thésée, près de Montrichard (Loir-et-Cher)), et un baccalauréat « philo », il se spécialisa en histoire ancienne, à l'université de Paris-X Nanterre. Il obtient une maîtrise, puis un doctorat (Recherches sur la royauté mycénienne) sous la direction de François Villard.

Travaux et réception critique

Les travaux de Bernard Sergent se situent dans la continuité de ceux de Georges Dumézil. Il intègre aussi les apports de Claude Lévi-Strauss et de Jean-Pierre Vernant en mythologie. Parmi les sujets auxquels Bernard Sergent s'est plus particulièrement intéressé, on peut mentionner la question de l'homosexualité dans l'antiquité grecque et de l'initiation des jeunes dans les sociétés indo-européennes, ainsi que l'histoire la plus ancienne de l'Inde.

Dans son ouvrage Genèse de l'Inde (1997), il cherche à préciser le processus de pénétration des Indo-Aryens en Inde du nord, en s'appuyant sur les découvertes archéologiques récentes en Asie centre-sud et en étudiant l'important apport mythologique originaire d'Asie orientale dans l'Inde post-védique. Cela s'oppose naturellement à la vision anti-invasionniste de l'antiquité indienne, dominante dans certains cercles nationalistes en Inde. Son ouvrage a donc fait l'objet de recensions très diverses et parfois très critiques. Koenraad Elst, un indianiste belge principalement connu pour ses écrits soutenant la théorie Out of India, une théorie minoritaire et controversée qui suggère que la famille des langues indo-européennes serait originaire de l'Inde, reconnaît dans son compte-rendu de ce livre que « Sergent a écrit un livre d'érudition incomparable pour raconter la genèse de la “culture composite” de l'hindouisme » tout en ne partageant pas sa présentation de l'invasion de l'Inde par les peuples indo-iraniens[1]. Gérard Fussman, spécialiste du sanskrit, salue un ouvrage d'« une ample vision » et d'« une incontestable érudition », mais condamne ses « lacunes » et ses « approximations ». Notant que Sergent reprend en grande partie les thèses majoritaires, il conteste « l'attribution de la civilisation bactro-margienne aux Aryens, plus précisément aux Indo-Aryens »[2].

Bernard Sergent a aussi contribué à montrer la présence de mythèmes indo-européens dans la mythologie grecque (héritage des trois fonctions indo-européennes dans ce pays comme dans les autres de langue indo-européenne) et a opéré des rapprochements argumentés entre des dieux grecs et celtiques, tels Apollon et Lug, Hermès et Oengus, Poséidon et Manannan, Athéna et la Bodb, Héphaïstos et Goibniu, les Fomoré et les Telchines. Il est ensuite passé à des comparaisons gréco-indiennes (Athéna et la grande déesse indienne, 2008; Le dieu fou, essai sur les origines de Siva et de Dionysos, 2016).

Dans Le livre des dieux. Celtes et Grecs, II (Payot, 2004), il s'attache à montrer une identité d'Apollon et du dieu celtique Lug. Ce rapprochement proposé par Bernard Sergent n'a pas été repris par d'autres spécialistes. Pierre Sauzeau lui reproche de négliger la proximité Apollon-Rudra « reconnue explicitement » et les liens avec Artémis[3]. Quant aux spécialistes actuels des études celtiques, ils voient davantage en Lug un héritier du couple indo-européen des Dioscures, les Jumeaux divins, une des plus anciennes figures du panthéon indo-européen[4].

Dans Le dieu fou. Essai sur les origines de Śiva et Dionysos (2016), Bernard Sergent réétudie le rapprochement ancien qui a été effectué entre le dieu grec et le dieu indien Shiva. L'ouvrage après avoir rappelé les nombreuses accointances entre les deux divinités, identifie dans d'autres domaines de l'aire indo-européenne des divinités présentant des traits suggérant une équivalence à Dionysos et Shiva[5]. Le spécialiste des langues indo-iraniennes Philippe Swennen, tout en reconnaissant à l’ouvrage une lecture « plaisante », regrette la disparité de la bibliographie de Bernard Sergent, « mêlant d’incontestables travaux de référence (Detienne, Doniger, Dumézil, etc.) à d’autres, beaucoup moins sûrs (Daniélou, Evola…). »[5] Il considère comme invérifiable la thèse de Sergent explicitant le développement tardif du culte de Shiva par des « croyances souterraines », qui, « auraient finalement réussi à imposer leurs vues ». Il lui reproche enfin une « espèce de déversement massif d’informations hétérogènes » basée sur un matériel textuel « assez faiblement mis en valeur ». Pour Swennen, Sergent « reste fidèle à la tripartition fonctionnelle, mais cette clé analytique reste inefficace. »[5]

Bernard Sergent est aussi intervenu dans les débats soulevés par l'exploitation politique passée ou présente de la question indo-européenne. Il a notamment défendu l'œuvre de Georges Dumézil contre les critiques qui lui ont été adressées. Il a formulé de vives critiques contre certaines des théories de Jean Haudry[6], compte-rendu lui-même sévèrement critiqué par Jean Batany comme un « procès d'intention » et un « accès de délire »[7].

Bernard Sergent a aussi pris position contre la politique culturelle menée par les gouvernements français dans les années 1990[8].

Travail associatif

Bernard Sergent est depuis 1992 président de la Société de mythologie française[9] - [10], et nombre de ses articles sont parus dans le Bulletin de la Société de mythologie française (ou Mythologie française). Il en est le troisième président, ayant succédé à Henri Dontenville et Henri Fromage.

Il est membre d'Avenir de la langue française et de la Société d'études eurasiatiques[11].

Il entretient des relations étroites avec la Société belge d'études celtiques[12] (Bruxelles) et a beaucoup publié dans sa revue, Ollodagos, ainsi qu'avec la Société des amis des Études celtiques (Paris) et avec le groupe Keltia et son président Fabien Régnier (Paris).

Il a fondé en 2014 l'association Basilis[13] - [14], association culturelle organisant des conférences et des voyages sur des thèmes historiques, mythologiques, préhistoriques.

Politiquement, Bernard Sergent a été, de 16 à 25 ans, membre du groupe d'extrême-gauche Lutte ouvrière (initialement, Voix ouvrière), et a ensuite été membre du Parti socialiste unifié. Après l'autodissolution de celui-ci, il s'est retiré de la politique, et n'y est revenu que beaucoup plus tard, à l'occasion du combat pour sauver le musée de l'Homme. Il a alors soutenu la candidature de Jean-Pierre Chevènement à l'élection présidentielle, son entourage étant précisément composé de certains des défenseurs du musée de l'Homme.

Il a ensuite fait partie du petit parti de la Gauche républicaine, qui s'est rallié à Jean-Luc Mélenchon dans le Parti de gauche, en dépit de ses divergences avec celui-ci sur la question du Tibet. Puis il s'en est détaché, et est en 2019 sur la liste espérantiste aux élections pour le Parlement européen.

Publications

- L'Homosexualité dans la mythologie grecque, Payot, Paris, 1984 (préface de Georges Dumézil) — prix Broquette-Gonin de l'Académie française[15].

- L'Homosexualité initiatique dans l'Europe ancienne, Payot, Paris, 1986, (ISBN 2-228-14130-5).

- Genèse de l'Inde, Paris, Payot, 1997 (ISBN 2-228-89116-9))

- Les Indo-Européens - Histoire, langues, mythes, Payot, Paris, 1995 (ISBN 2-228-88956-3).

- Homosexualité et initiation chez les peuples indo-européens, Payot et Rivages, Paris, 1996.

- Les Trois fonctions indo-européennes en Grèce ancienne, vol. 1: De Mycènes aux Tragiques, Économica, Paris, 1998 (ISBN 2-7178-3587-3))

- Celtes et Grecs 1/, Payot – Bibliothèque scientifique, Paris, Lausanne, 1999, 337 p. (ISBN 2-228-89257-2).

- Celtes et Grecs 2/, Payot – Rivages, Paris 2004. - 798 p. (ISBN 2-228-89926-7).

- La Guerre à la culture : Aspects des attaques contre l'« intelligence » dans la période jospino-raffarinesque, L'Harmattan, Paris, 2005 (ISBN 978-2747578233).

- Les Indo-Européens, Payot, 2005 (ISBN 978-2228889568)

- Georges Dumézil, ADPF, Paris, 2006 (ISBN 978-2911127991)

- L'Atlantide et la mythologie grecque, L'Harmattan, Paris, 2006 (ISBN 978-2296010109)

- Guide de la France mythologique. Parcours touristiques et culturels dans la France des elfes, des fées, des mythes et des légendes, Payot-Rivages, Paris, 2007, (ISBN 2-228-90203-9).

- Athéna et la grande déesse indienne, Paris, Les Belles Lettres, 2008

- Jean de l'ours, Gargantua et le Dénicheur d'oiseaux, La Bégude de Mézenc, Arma Artis, 2009

- La Fin du Monde. Treize légendes des déluges mésopotamiens au mythe Maya, Paris, Flammarion, 2012

- Une antique migration amérindienne : les liaisons techniques, sociologiques, mythologiques entre l'Amérique du Nord et le Chaco sud-américain, Paris, L'Harmattan, coll. Kubaba, 2014

- L'origine celtique des Lais de Marie de France, Genève, Droz, 2014. (ISBN 978-2-600-01793-0)

- Le dieu fou. Essai sur les origines de Siva et de Dionysos, Paris, Les Belles Lettres, 2015

- Notre grec de tous les jours. Petit dictionnaire pour un usage quotidien, Imago, 2017. (ISBN 2849528978)

- Avec Jean-Loïc Le Quellec, Dictionnaire critique de mythologie, CNRS Éditions, 2017, 1576 p. (ISBN 978-2-271-11512-6)

- Les Dragons : Mythologies, rites et légendes, Yoran Embanner, 2018, 400p. (ISBN 978-2-36747-052-8)

- Dictionnaires des femmes et hommes celtiques illustres. De l'Antiquité et du Haut Moyen Âge, 2022, Yoran Embanner, 384.p. Fouesnant, avec Fabien Régnier, (ISBN 978-2-36747-072-6)

Références

- The genesis of India according to Bernard Sergent -- a review , Koenraad Elst, 1999

- Compte rendu de Gérard Fussman dans Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, 85, 1998, p. 476-485 lire en ligne

- Bernard Sergent, Le livre des dieux : Celtes et Grecs (compte-rendu), GAIA. Revue interdisciplinaire sur la Grèce ancienne, Année 2006, 10, pp. 370-372

- Philippe Jouët, L’Aurore celtique dans la mythologie, l'épopée et les traditions, Yoran embanner, Fouesnant, 2007, (ISBN 978-2-914855-33-4)

- Philippe Swennen, Le dieu fou. Essai sur les origines de Śiva et Dionysos, Kernos, 30, 2017, p. 326-329

- B. Sergent, « Penser – et mal penser – les Indo-Européens », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 37, 1982, p. 669-681 (en ligne) et « La religion cosmique des indo-européens (note critique) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 45, 1990, p. 941-949 (en ligne).

- Jean Batany, « Mythes indo-européens ou mythe des Indo-Européens : le témoignage médiéval », Annales E.S.C., 1985, 2, p. 422 n.18

- Bernard Sergent, La Guerre à la culture : aspects des attaques contre l'« intelligence » dans la période jospino-raffarinesque (voir section Publications).

- http://www.mythofrancaise.asso.fr/

- « Société de mythologie française (1950) - Organisation - Ressources de la Bibliothèque nationale de France », sur data.bnf.fr (consulté le ).

- http://www.s-e-e-a.fr/

- http://www.sbec.be/

- « Basilis - culture, ethnologie, prehistoire, mythologie association Ethnologie mythologie préhistoire sens Paris, », sur Gralon (consulté le ).

- « Le Grand Cercle Celtique Magazine & Librairie », sur facebook.com (consulté le ).

- http://www.academie-francaise.fr/bernard-sergent

Annexes

Bibliographie

- Alain Meurant (dir.), Traditions indo-européennes et patrimoines folkloriques : mélanges offert à Bernard Sergent, Paris, L'Harmattan, 2017.