Siège de Maubeuge (1914)

Le siège de Maubeuge de 1914, également appelé bataille de Maubeuge, fut le premier siège sur le sol français, mené par l'Empire allemand durant la Première Guerre mondiale. Le siège de la ville débuta le et se termina, officiellement, le lors de la capitulation de la ville.

| général Joseph Anthelme Fournier | général Johann von Zwehl |

| 27 bataillons, 15 batteries de campagne et 21 d'artillerie lourde | VIIe corps de réserve composé du 14e ID.R et du 13e ID. R + la 26e brigade du VIIe corps d'active : soit 35 000 hommes. |

| 3 901 hors de combat dont 1 200 tués, 32 682 prisonniers et entre 4 000 et 9 000 évadés[1] | 1 100 tués[1] |

Batailles

- Liège (8-1914)

- Namur (8-1914)

- Frontières (8-1914)

- Anvers (9-1914)

- Grande Retraite (9-1914)

- Marne (9-1914)

- Course à la mer (9-1914)

- Yser (10-1914)

- Messines (10-1914)

- Ypres (10-1914)

- Givenchy (12-1914)

- 1re Champagne (12-1914)

- Hartmannswillerkopf (1-1915)

- Neuve-Chapelle (3-1915)

- 2e Ypres (4-1915)

- Colline 60 (4-1915)

- Artois (5-1915)

- Festubert (5-1915)

- Quennevières (6-1915)

- Linge (7-1915)

- 2e Artois (9-1915)

- 2e Champagne (9-1915)

- Loos (9-1915)

- Verdun (2-1916)

- Hulluch (4-1916)

- 1re Somme (7-1916)

- Fromelles (7-1916)

- Arras (4-1917)

- Vimy (4-1917)

- Chemin des Dames (4-1917)

- 3e Champagne (4-1917)

- 2e Messines (6-1917)

- Passchendaele (7-1917)

- Cote 70 (8-1917)

- 2e Verdun (8-1917)

- Malmaison (10-1917)

- Cambrai (11-1917)

- Bombardements de Paris (1-1918)

- Offensive du Printemps (3-1918)

- Lys (4-1918)

- Aisne (5-1918)

- Bois Belleau (6-1918)

- 2e Marne (7-1918)

- 4e Champagne (7-1918)

- Château-Thierry (7-1918)

- Le Hamel (7-1918)

- Amiens (8-1918)

- Cent-Jours (8-1918)

- 2e Somme (9-1918)

- Bataille de la ligne Hindenburg

- Meuse-Argonne (10-1918)

- Cambrai (10-1918)

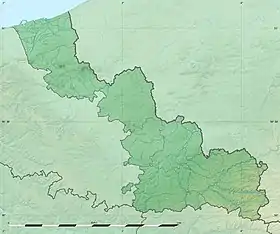

| Coordonnées | 50° 17′ nord, 3° 58′ est | |

|---|---|---|

|

|

|

Maubeuge ville fortifiée

Ville du pré carré fortifiée par Vauban, Maubeuge avait fait l’objet d’importants travaux et avait pris une ampleur plus vaste avec Séré de Rivières, comparable à celle du camp retranché d’Épinal. Six forts et sept ouvrages intermédiaires limitaient un périmètre de 35 km :

- au nord

- le fort de Leveau (sur la commune de Feignies),

- le fort des Sarts (sur la commune de Mairieux),

- l'ouvrage d’Héronfontaine ou Héron-Fontaine (sur la commune de Mairieux),

- l'ouvrage de Bersillies (sur la commune de Bersillies),

- l'ouvrage de la Salmagne (sur la commune de Vieux-Reng), et

- l'ouvrage du Fagnet (sur la commune de feignies) ;

- à l’est

- le fort de Boussois (sur la commune de Boussois),

- le fort de Cerfontaine (sur la commune de Recquignies) et

- l’ouvrage de Rocq (sur la commune de Recquignies) ;

- au sud

- le fort du Bourdiau (sur la commune de Beaufort)

- le fort d’Hautmont (sur la commune de Hautmont) et

- l’ouvrage de Ferrière la Petite (sur la commune de Ferrière-la-Petite) ;

- à l’ouest

Préambule

Le , lorsque les armées allemandes pénètrent en Belgique, le plan Schlieffen prévoyait de mettre Maubeuge sur leur route. La IIe armée allemande du général Karl von Bülow, devait remonter la Meuse après avoir pris Liège, puis Namur et devait poursuivre sur la Sambre jusqu'à Maubeuge qu’elle devait faire tomber à son tour.

Le , la cavalerie britannique est arrêtée à Thulin au nord de Maubeuge. Le , Namur tombe. Le général Johann von Zwehl commandant le VIIe corps de réserve reçoit aussitôt l’ordre de faire tomber Maubeuge. Le soir la 14e division d’infanterie de réserve atteint Binche à 16 km de la place-forte et constate sa mise en état de défense. Une attaque brusquée n’est plus envisageable, d’autant plus qu’il s’agit d’un VIIe corps de réserve incomplet qui se présente, la 13e division d’infanterie de réserve et l’artillerie lourde n’étant pas encore arrivées de Liège.

L’investissement commence le 28 août avec les moyens dont dispose von Zwehl, renforcés toutefois de la 26e brigade d’active du général von Bülow. Le l’investissement sera complet. La garnison française effectue des sorties les , et , mais elle a reçu pour ordre d’éviter le contact.

Préparatifs

Les fortifications de Maubeuge, datant de la ceinture de fer de Vauban, étaient peu adaptées à une guerre moderne. Seul le fort de Bourdiau est bétonné. Le plan de campagne français rédigé en 1914 (plan XVII) ne prévoit pas de rôle défensif important pour Maubeuge qui ne doit être qu'un point d'appui pour la 5e armée, l'arrivée des Allemands par la frontière du nord étant considérée comme improbable : cette mission est encore confirmée lors de la visite du général Lanrezac en . Le général Joseph Anthelme Fournier, commandant de la place, se montre inquiet et fait commencer les travaux de défense dès le , alors que le plan de mobilisation ne le prévoyait qu'à partir du 8e jour de guerre. Le , le général Fournier apprend par son service de renseignement que la cavalerie allemande est signalée à Huy. Il télégraphie au ministre, Adolphe Messimy : « Maubeuge pas mobilisé, travaux de défense à peine commencés, ai besoin d'un délai minimum de dix jours pour pouvoir résister un peu ». Le ministre, indigné par ce qu'il prend pour du défaitisme, envoie immédiatement le général Paul Pau avec ces instructions : « Partez immédiatement pour Maubeuge, vous installerez gouverneur le général Désaleux et vous ferez fusiller le général Fournier ». Une fois sur place, Pau constate que Fournier dirige les travaux avec beaucoup de zèle : il fait annuler sa révocation et le propose pour le grade supérieur. En 20 jours, Fournier fait construire, par 25 000 réservistes et territoriaux et 6 000 ouvriers civils, 35 km de tranchées et retranchements, 50 emplacements de batterie, 20 km de voie ferrée, un réseau électrique[2]. Il fait combler 4 km non défendus entre le fort de Boussois et l'ouvrage de Salmagne situé sur la commune de Vieux-Reng, et constitue 10 centres de résistance.

Forces en présence

Forces de la République française

Forces de la République française

Maubeuge disposait d’environ

- 460 canons,

- 200 mitrailleuses et près de

- 50 000 hommes soit

- 10 régiments d’infanterie, représentant 27 bataillons (dont 18 de territoriaux),

- des unités d’artillerie, de cavalerie, du génie…

Le gouverneur de la place était le général de brigade Joseph Anthelme Fournier qui était secondé par le général de brigade Gabriel Jean-Louis Ville.

.svg.png.webp) Forces de l'Empire allemand

Forces de l'Empire allemand

Le général Johann von Zwehl disposait de près de 60 000 hommes :

- 27 bataillons

- 6 escadrons

- 15 batteries de campagne

- 2 compagnies de pionniers

- et de plusieurs formations de siège venant de Namur

- 2 bataillons de pionniers munis de Minenwerfer lourds

- 21 batteries de grosse artillerie

- 1 batterie de 420 mm

- 4 batteries de 305 mm

- 8 batteries de mortiers de 210 mm

- 2 batteries d'obusiers lourds de 150 mm

- 6 batteries de canons longs à grande portée

- 2 batteries de 130 mm

- 4 batteries de 100 mm

Du côté français, les canons de 90 portent à 7 km, les mortiers de 220 à 5 km, seuls les canons longs de 120 et 155 atteignent à 9 km, de sorte que l'artillerie lourde allemande peut bombarder impunément la place depuis une distance de 14 km[2].

Le siège

Le , les troupes allemandes commencent l’encerclement.

Faute de pouvoir investir totalement la place, le commandant du VIIe corps de réserve décide, logiquement, de ne porter son effort que sur un seul point. Il conduira son attaque rive gauche de la Sambre, au nord-est dans le secteur de Bersillies, la Salmagne et Boussois. Ce secteur finalement mal bouché autour du Fagnet, entre la Salmagne et Boussois est un peu le talon d’Achille du camp retranché.

C’est sur un front de 8 km que la 14. Infanterie Division de réserve attaquera. Une attaque de diversion sera menée rive droite de la Sambre sur l’ouvrage de Rocq et le fort de Cerfontaine.

Le , l’artillerie allemande ouvre le feu dans le secteur de l’attaque principale.

Le les allemands bombardent violemment Rocq et Cerfontaine.

Le général Fournier lance, à midi, une attaque sur 8 km de front, entre Vieux-Reng et Jeumont, à partir des ouvrages de la Salmagne, du Fagnet et du fort de Boussois. Attaquant sur 4 colonnes, les 145e RI, 345e RI, 31e RIC et 1er RIT, appuyés par les batteries de 75 mm, échouent à 250 mètres près. Les mitrailleuses ennemies et le manque de mordant du côté français font échouer l’opération, les batteries lourdes allemandes étaient à portée de main.

Le 2 septembre, les Allemands se ressaisissent et bombardent les fort de Boussois et l’ouvrage de la Salmagne. L’artillerie française malmène les détachements allemands en déplacement.

D'après la mémoire des habitants de Rouveroy (Belgique) dans les années 1950, d'importantes batteries allemandes étaient installées à Rouveroy, en bordure du Long Bosquet, au Champ du Bois. Elles étaient enterrées et recouvertes de protections en tôles. Ce site est situé à environ 2 km de La Salmagne et à 10 km de Maubeuge. Il reste des traces des tirs de riposte français sur le pignon en briques de la grange de la ferme du Grand Rigneux à Rouveroy. Cette ferme est visible à la jumelle de Maubeuge. Par la suite, sur le site de ce Champ du Bois, les allemands installèrent un champ d'aviation. Le , la ligne de front se situait entre Rouveroy et Croix-les-Rouveroy.

Le , un déluge d’obus allemands, de gros calibres, du 210 et du 420, tombe pendant 2 jours sur les secteurs de Fagnet, la Salmagne, Boussois, Rocq et Cerfontaine.

Le , l’infanterie allemande attaque sur un front allant de Bersillies à Cerfontaine, la partie la plus faible du camp retranché. L’ouvrage du Fagnet tombe le soir.

Le le secteur nord-est donne des signes de craquement. Le matin, au sud-est, une attaque est repoussée devant la position de Rocq. Au nord-est, deux attaques échouent mais une troisième parvient à enlever l’ouvrage de la Salmagne. Celui de Bersillies succombe à son tour le soir.

Au bout de huit jours de siège, Maubeuge, n’est toujours pas tombée et la place commence à devenir une épine particulièrement gênante sur les arrières d’un ennemi pour qui le temps commence à presser. Il presse d’autant plus que, le après-midi, la bataille de l’Ourcq, prélude à la contre-offensive de la Marne vient de commencer.

Le général Joseph Anthelme Fournier, isolé et ignorant des événements, réunit le soir un conseil de guerre et donne l’ordre de rassembler pour le lendemain les drapeaux de la garnison et de les brûler.

Le au matin, le village et le fort de Boussois tombent après une belle résistance. Les Allemands prennent le village d’Élesmes, mais les Coloniaux parviennent à le reconquérir. Au sud l’ouvrage de Rocq cède.

La situation devient critique, les archives sont brûlées, l’arsenal et les poudrières sautent sur ordre. Le général Fournier tient un second conseil de guerre, alors que la contre-attaque de la Marne bat son plein. L’aurait-il su, tout pouvait changer, autant que la place était condamnée, il était possible de gagner quelques jours qui auraient compté plus que jamais. Par ailleurs, les Allemands commencent à manquer de munitions.

Le , les Allemands n’ont plus d’obus de 210. Toutefois les canons de 305 et de 420 pilonnent l’ouvrage d’Héronfontaine, anéantissent le fort de Leveau. Le fort des Sarts, situé au nord est débordé. La bataille de la Marne ne tournant pas à l’avantage de l’ennemi, von Zwehl reçoit l’ordre péremptoire de rendre la 26e Infanterie Brigade d’active à von Bulow.

À 10 heures, le général Fournier fait hisser le drapeau blanc au clocher de l’église de Maubeuge. À midi, l’ouvrage d’Héronfontaine et le fort des Sarts sont abandonnés. À 14 heures c’est au tour des forts Leveau et de Cerfontaine.

Engagés dans une course contre la montre, les Allemands sont pressés d’en finir, le plénipotentiaire français, le capitaine Grenier s’en aperçoit et incite le général Fournier à gagner un peu de temps. Il obtient que la capitulation intervienne le lendemain, , à 8 heures.

La capitulation

Le au soir, le général Fournier réunit un conseil de guerre qui conclut que la résistance n'est plus possible, et repousse la proposition du gouverneur de continuer le combat en se repliant sur le fort du Bourdieu[3]. En raison d’ordre mal transmis, le matériel sera loin d’être détruit en totalité, et les Allemands puiseront dans les ressources considérables disponibles.

Le vainqueur récupère ainsi de très nombreuses pièces de 120 et 155 mm (du système de Bange) avec des munitions en quantité, qui seront retournées contre les Français dans quelques jours. Le butin avoisinerait les 400 canons.

La garnison a plus de 3 901 hommes hors de combat dont 1 200 tués. Les Allemands font 32 682 prisonniers[1].

Le général von Zwehl reçoit la capitulation de Fournier en rendant hommage à sa résistance : « Vous avez défendu votre place avec une rare vigueur et beaucoup de résolution ». La chute de Maubeuge libère le VIIe corps allemand qui n'arrive qu'avec plusieurs jours de retard sur le terrain de la bataille de la Marne[2].

Le maréchal Joseph Joffre dira que « Fournier a fait ce qu'il a pu »[2] et que « Maubeuge a contribué à la victoire de la Marne »[4].

Les évasions

Tous n’acceptent pas la capitulation. Nombreux sont ceux qui firent leur possible pour y échapper. Initiatives individuelles ou collectives, connaissant des bonheurs divers, elles concernent environ 1 200 hommes.

La plus spectaculaire des évasions est celle du commandant Charlier, officier de l’artillerie coloniale, commandant le parc à munitions de Maubeuge. Le au matin, son poste est supprimé, il reçoit l’ordre de cesser les approvisionnements et de faire sauter l’arsenal. Cette mission accomplie, il se rend, sans ordre, au fort d’Hautmont où il lui est demandé… d’attendre. Sentant la capitulation inéluctable, l’idée lui vient alors de sortir de la nasse.

Aussitôt, à la tête de d’une colonne de 300 hommes, tous artilleurs territoriaux ou presque, et de quelques voitures, le commandant Charlier quitte la place le dans l’après-midi. Renonçant à emprunter la route de Valenciennes déjà coupée, il prend la direction de Feignies. Il avait pour idée de traverser le bois de la Lanière, sur la commune de Malplaquet, avec l’intention de passer en territoire belge pour revenir en France par Condé-sur-l'Escaut et rejoindre Lille.

Mais entre-temps la colonne s’était agrandie pour dépasser le millier d’hommes. Charlier fait alors abandonner tout ce qui pouvait la retarder, voitures et matériel encombrant… et s’enfonce dans le bois de la Lanière. Un autre groupe aux ordres du capitaine d’artillerie Magnien, se joint provisoirement à la colonne.

Un seul combat très vif, est livré à la lisière nord du bois, entre Malplaquet et Aulnois en Belgique. Les Allemands lâchent prise croyant avoir affaire à une forte partie. Le groupe du capitaine Magnien se sépare et gagne directement Dunkerque. La colonne Charlier reprend sa route pratiquement sans rencontrer l’ennemi, la bataille de la Marne ayant aspiré tout ce qui pouvait rester comme troupes allemandes disponibles.

La colonne évite le village de Malplaquet, occupé par les Allemands. La frontière franchie, ce sont les Belges qui, de proche en proche la guident. À la nuit tombée, elle passe par Dour puis par Baisieux. Le 8 septembre vers 3 heures du matin, après plus de 40 km de marche, elle repasse en France et arrive à la mine Quiévrechain ou ils apprennent la chute de Lille.

La colonne prend alors une nouvelle direction afin de rejoindre Dunkerque par Hazebrouck. Vers 6 heures du matin, grâce à la complicité du directeur de la mine, les soldats cachent armes et munitions et perçoivent des tenues de mineurs. La colonne est alors dispersée et c’est dans cet appareil qu’elle arrive à Dunkerque le au soir, à pied et pour certains en train.

L’arrière-garde de la colonne forte de 300 hommes aux ordres du lieutenant de territorial Paul Darvogne, qui s’était séparé de la colonne principale avant la mine de Quiévrechain, livrait le un combat à Blanc-Misseron à une compagnie allemande venue de Valenciennes. La vigueur du feu français fait décrocher l’envahisseur. Arrivé à Callenelle, en Belgique, le lieutenant Darvogne parvient à réquisitionner un train destiné aux Allemands stationnés à Mons. Les Allemands constatant son absence envoient des automitrailleuses qui arrivent trop tard.

Le train atteint Tournai d’où Paul Davogne le fait continuer sur Courtrai et enfin Dunkerque ou le détachement arrive le 8 septembre au soir. Arrivé à Dunkerque, le lieutenant Paul Davogne est mis aux arrêts de rigueur « pour abandon de poste » par le gouverneur de la place. Le commandant Charlier l’en fera sortir après avoir expliqué les conditions de l’évasion.

Puis après la guerre, c’est le tour du capitaine Magnien et du commandant Charlier d’être traduits, le , devant le conseil de guerre de Paris pour le même motif. Cette situation kafkaïenne inspire au commandant Charlier cette réflexion : « Depuis quand la captivité est un poste ? » Les 2 officiers furent acquittés.

Jugement du général Fournier

Au lendemain de la guerre, le général Fournier passe devant le tribunal militaire pour la capitulation de Maubeuge et pour n'avoir pas fait détruire les canons et munitions dont une grande partie est restée aux mains des Allemands. Le tribunal constate un certain nombre d'erreurs de sa part, comme d'avoir maintenu des troupes dans des positions écrasées par l'artillerie ennemie, mais reconnaît qu'il a prolongé la défense de la place autant qu'il le pouvait et que ses ordres de détruire le matériel, rédigés de façon insuffisamment explicite, ont été mal transmis[2]. Il est acquitté le .

Notes et références

- Hans von Zwehl, Maubeuge, Aisne, Verdun : Das VII.Reserve.Korps im Weltkriege von seinem Begin bis Ende 1916, Berlin, Curtius, .

- Sur le siège de Maubeuge 1920.

- Glad 2007, p. 100

- Cent ans de vie dans la région, Tome II : 1914-1939, La Voix du Nord éditions, n° hors série du 17 février 1999, p. 37

Bibliographie

- Jean Glad, Maubeuge, place de guerre (1678-1945) : sa zone d'influence, Paris, Publibook, , 218 p. (ISBN 978-2-7483-3696-2, OCLC 470709012, lire en ligne)

- Hans von Zwehl (édition critique par Jean Heuclin), Le siège de Maubeuge ( - ), Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2018.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- « Sur le siège de Maubeuge », Revue du Nord, vol. 6, no 23, , p. 181-189 (lire en ligne).

- La chute de Maubeuge en septembre 1914, vue par le général Palat

- Ceux qui ont participé à la bataille de Maubeuge

- Les Forts de Maubeuge

- Historique du 4e Régiment d’Infanterie Territorial

- Index de la fortification Française 1874 - 1914