Saint-Pé-d'Ardet

Saint-Pé-d'Ardet (en gascon, Sent-Pèir-d'Ardet) est une commune française située dans le sud-ouest du département de la Haute-Garonne en région Occitanie.

| Saint-Pé-d'Ardet | |||||

Vue générale. | |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Haute-Garonne | ||||

| Arrondissement | Saint-Gaudens | ||||

| Intercommunalité | CC Pyrénées Haut Garonnaises | ||||

| Maire Mandat |

Jerôme Deu 2022-2026 |

||||

| Code postal | 31510 | ||||

| Code commune | 31509 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Péens | ||||

| Population municipale |

159 hab. (2020 |

||||

| Densité | 46 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 42° 59′ 09″ nord, 0° 40′ 18″ est | ||||

| Altitude | Min. 575 m Max. 1 001 m |

||||

| Superficie | 3,47 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Saint-Gaudens (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Bagnères-de-Luchon | ||||

| Législatives | 4e circonscription de la Haute-Garonne | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.mairie-saintpedardet31.fr | ||||

Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le pays de Comminges, correspondant à l’ancien comté de Comminges, circonscription de la province de Gascogne située sur les départements actuels du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège. Exposée à un climat de montagne.

La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (les « chaînons calcaires du Piémont Commingeois ») et sept zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Saint-Pé-d'Ardet est une commune rurale qui compte 159 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 678 habitants en 1831.

Ses habitants sont appelés les Saint-Péens ou Saint-Péennes.

Géographie

Localisation

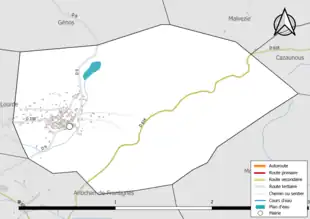

- Carte dynamique

- Carte Openstreetmap

- Carte topographique

- Carte avec les communes environnantes

La commune de Saint-Pé-d'Ardet se trouve dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 93 km à vol d'oiseau de Toulouse[1], préfecture du département, à 14 km de Saint-Gaudens[2], sous-préfecture, et à 23 km de Bagnères-de-Luchon[3]

La commune fait en outre partie du bassin de vie de Montréjeau et de l'aire d'attraction de Saint-Gaudens[I 1].

Sur le plan historique et culturel, Saint-Pé-d'Ardet fait partie du pays de Comminges, correspondant à l’ancien comté de Comminges, circonscription de la province de Gascogne située sur les départements actuels du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège[4].

La superficie de la commune est de 347 hectares ; son altitude varie de 575 à 1 001 mètres[5] - [6].

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Antichan-de-Frontignes, Cazaunous, Génos, Lourde, Malvezie et Moncaup.

Les communes les plus proches[Note 1] sont[7] : Lourde (0,8 km), Antichan-de-Frontignes (1,4 km), Génos (1,8 km), Frontignan-de-Comminges (1,8 km), Ore (2,0 km), Mont-de-Galié (2,0 km), Malvezie (2,7 km), Moncaup (3,0 km).

Hydrographie

Aucun cours d'eau permanent n'est répertorié sur la commune, si ce n'est divers petits cours d'eau

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[11] complétée par des études régionales[12] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Mauléon-Barousse », sur la commune de Mauléon-Barousse, mise en service en 1995[13] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[14] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,3 °C et la hauteur de précipitations de 1 121,4 mm pour la période 1981-2010[15]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Saint-Girons », sur la commune de Lorp-Sentaraille, dans le département de l'Ariège, mise en service en 1949 et à 37 km[16], la température moyenne annuelle évolue de 12,2 °C pour la période 1971-2000[17], à 12,3 °C pour 1981-2010[18], puis à 12,7 °C pour 1991-2020[19].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 5].

Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : les « chaînons calcaires du Piémont Commingeois »[21], d'une superficie de 6 198 ha, sont un site vallonné forestier et bocager du piémont pyrénéen[22].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Quatre ZNIEFF de type 1[Note 6] sont recensées sur la commune[23] :

- le « cœur du massif de Gar-Cagire » (6 194 ha), couvrant 15 communes du département[24] ;

- « la Garonne de la frontière franco-espagnole jusqu'à Montréjeau » (469 ha), couvrant 38 communes dont 28 dans la Haute-Garonne et dix dans les Hautes-Pyrénées[25] ;

- les « marécages de Lourde et d'Antichan » (12 ha), couvrant 3 communes du département[26] ;

- le « piémont calcaire commingeois » (2 924 ha), couvrant 11 communes du département[27] ;

et trois ZNIEFF de type 2[Note 7] - [23] :

- l'« ensemble du massif de Gar-Cagire et bassin de Juzet-d'Izaut » (9 679 ha), couvrant 18 communes du département[28] ;

- « Garonne amont, Pique et Neste » (1 788 ha), couvrant 112 communes dont 42 dans la Haute-Garonne et 70 dans les Hautes-Pyrénées[29] ;

- le « piémont calcaire commingeois et bassin de Sauveterre » (8 553 ha), couvrant 26 communes du département[30].

Urbanisme

Typologie

Saint-Pé-d'Ardet est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [31] - [I 2] - [32].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Gaudens, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 85 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 3] - [I 4].

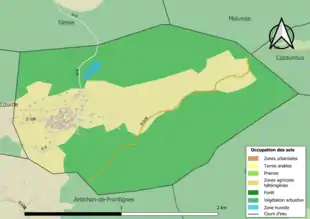

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (67,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (67,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (67,3 %), zones agricoles hétérogènes (23,6 %), zones urbanisées (9,1 %)[33].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Hameaux et lieux-dits

Traditionnellement, le territoire aux alentours du village (prairies, forêts…) a été divisé en vingt zones qui ont hérité de leurs noms gascons et qui sont : la Léougé, le Camon, le Cot de Bellan, le Marret, le Santuc, l'Aouach, Nougarros, l'Encla, Layouas, Roumagayrolles, Gélos, les Cabanes, Lacome, Lacomany, la Vigne, Vignaux, le Bergerous, le Vignet, Pé d'Estaing et Lacaho.

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 188, alors qu'il était de 179 en 2013 et de 194 en 2008[I 5].

Parmi ces logements, 39,9 % étaient des résidences principales, 55,3 % des résidences secondaires et 4,8 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 81,1 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 3,3 % des appartements[I 5].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Saint-Pé-d'Ardet en 2018 en comparaison avec celle de la Haute-Garonne et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (55,3 %), très supérieure à celle du département (4,4 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 83,3 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (81,8 % en 2013), contre 52,3 % pour la Haute-Garonne et 57,5 % pour la France entière[I 6].

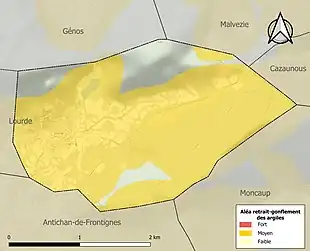

Risques naturels et technologiques

Le territoire de la commune de Saint-Pé-d'Ardet est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts et séisme (sismicité modérée)[34]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[35].

Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 septembre 2006. Saint-Pé-d'Ardet est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire des massifs des piémonts des Pyrénées et des Pyrénées. Il est ainsi défendu aux propriétaires de la commune et à leurs ayants droit de porter ou d’allumer du feu dans l'intérieur et à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements ainsi que des landes. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[36] - [37]

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 83,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (88,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 155 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 155 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 98 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[38] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[39].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989 et par des mouvements de terrain en 1999[34].

Le 20 décembre 2020 vers 7h05, un séisme de magnitude 2,4 sur l'échelle de Richter a secoué les communes de Pointis-de-Rivière, Payssous et Saint-Pé-d'Ardet. L'épicentre se trouvait à environ 9 kilomètres au sud de Montréjeau, à 4 km de profondeur[40].

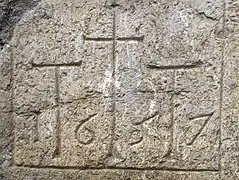

Toponymie

Le nom en occitan gascon du village est Sent Pèr d'Ardet.. Il n'est pas sûr que ce soit le nom originel du village. Il ne reste que peu d'informations sur le nom du village, mais on sait qu'il s’appelait Ardres, au XVIIe siècle, d’après les Mémoires du marquis de Chouppes (« Le roi Louis XIII étoit parti de Narbonne lorsque j’y arrivai. Je ne le rejoignis qu’à Ardres » [note postérieure : « Saint Pé d’Ardet, canton de Saint-Bertrand-de-Comminges, arrondissement de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne »].

Histoire

Jusqu'à la Révolution française, Saint-Pé-d'Ardet, bien que située dans le Comminges, était une des onze enclaves languedociennes du Petit-Comminges, un des diocèses civils du Languedoc.

Grâce à son bon positionnement favorable (altitude modérée : 600 m, protégé du vent…) mais aussi grâce au point d'eau, le lac, les hommes se sont installés à Saint-Pé-d'Ardet, mais de manière plus générale dans les Frontignes. Au fil des siècles, les hommes s'installent et construisent des édifices que l'on peut encore voir.

Saint-Pé-d'Ardet à la Préhistoire

La présence de magdaléniens (12 000 av. J.-C.) à Saint-Pé-d'Ardet est attesté par la découverte de silex taillés, sagaies à double biseau, poinçons, grattoirs dans les grottes du Bouchet et de Tarride (aujourd'hui conservés dans des musées).

Saint-Pé-d'Ardet à l'époque gallo-romaine

La topographie du site a de grandes analogies avec celle du Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand-de-Comminges) : un éperon rocheux avec des pentes escarpées, donc facile à défendre. L'archéologie a permis de retrouver un grand nombre de réemplois gallo-romains de grande taille et de pièces en grande qualité, qui permettent d'affirmer que sur le parvis actuel de l'église devaient s'ériger au Ier siècle av. J.-C. un temple, un oppidum et un forum. Les auges cinéraires et les colonnettes extraites du parvis de l'église Saint-Pierre témoignent de cette époque. À cette période, Saint-Pé-d'Ardet est une ville commerçante, ce qu'indiquent des pièces en or de Tibère (+ 14 à + 37 apr. J.-C.) et en bronze de l'empereur Claudius (268 à 270 apr. J.-C.). Mais Saint-Pé était aussi un lieu religieux, où l'on vénérait principalement les dieux pyrénéens.

Auge cinéraire gallo-romaine avec pelta (bouclier des Amazones)

Auge cinéraire gallo-romaine - couple

Auge cinéraire gallo-romaine

Auge cinéraire gallo-romaine - couple

Sur la commune ont été retrouvés de nombreux autels votifs indiquant un culte local aux dieux :

- Artahe (ou Artehe ou Arte ; qui donnera le nom du village) :

Pour l'instant, cinq inscriptions ont été découvertes sur la commune de Saint-Pé-d'Ardet[41] - [42], et on retrouva un autel votif dans la commune voisine de Lourde ; ce qui laisse supposer la proximité d'un grand sanctuaire dédié au dieu pyrénéen (c'est un culte très local ; tous les autels votifs dédiés à Artahe ont été retrouvés autour de Saint-Pé-d'Ardet, un seul fut découvert à Ourde). Concernant la fonction du dieu, aucun document ne nous permet de la définir réellement (plusieurs hypothèses ont été émises et transmises par la tradition orale : ce serait non pas un dieu, mais une déesse ; elle possèderait un corps d'homme mais une tête d'ours et serait la déesse protectrice du lac, des eaux, des sources ; et par là même de la fécondité et de l'agriculture)[43]. La seule donnée qui semble être sérieuse à propos d'Artahe est sa signification étymologique : en effet, le nom du dieu se rapproche du basque « Artz » ou du gaulois « Artus », qui tous deux signifient « ours ».

| Inscription Latine | Traduction |

|---|---|

| ARTEHE DEO BONNEXIS AMANDI F(ILIUS) V.S.L.M | Au dieu Artahe, Bonnexis, fils d'Amandus, s'est acquitté de son vœu, de bon gré, comme il se doit |

| DEO ARTEHE L.P PAVLINIANI | Au dieu Artahe De Lucius Pompeius Paulinianus |

| ARTAHE LANTIST SYNTROPVS V.S.L.M | Au dieu Artahe, L. Antistius Syntropus s'est acquitté de son vœu, de bon gré, comme il se doit |

| LEXEIA ODDANNI F(ilia) ARTEHA V.S.L.M | Lexeia, fille d'Odannus à Artahe s'est acquitté de son vœu, de bon gré, comme il se doit |

| ARTAHE DEO RVFONVS V.S.L.M | Au dieu Artahe, Rufonus, s'est acquitté de son vœu, de bon gré, comme il se doit |

- Abellio

Si Artahe semble être un dieu local, Abellio lui semble avoir été un des dieux les plus importants et les plus vénérés dans le Comminges et dans les Pyrénées de manière générale. Cependant, on n'en connait ni les attributs ni la fonction non plus. Abellio fut l'un des tout premiers dieux pyrénéens à être connu des historiens : on s'interrogea sur l'étymologie d'Abellio. Les érudits le rapprochèrent du « crétois » ἀβέλιος, abelios, le Soleil. Ils affirmèrent que l'Abellio pyrénéen, le Belenos gaulois et l'Apollon gréco-romain n'étaient qu'une seule et même divinité : c'était pour eux l'Apollon des Gaulois dont parlait Jules César. Cette théorie que certains réfutent semble pourtant vérifiée par les auges cinéraires que l'on trouve sur le parvis et dans l'église du village sur lesquelles sont sculptées des roues solaires, motifs récurrents dans ce genre de monuments, qui témoignent bien d'un culte solaire important[44].

- Idiatte

Là non plus, aucune indication claire sur le rôle de ce dieu. L'épigraphe laisse supposer soit que c'est un dieu guérisseur, thaumaturge (puisque Pompeia Paulinias demande qu'il protège et garde en bonne santé la famille de son ancien maître) soit que c'est un dieu particulièrement vénéré par les esclaves affranchis (puisque Pompeia Paulinias est une affranchie de Lucius Pompeus Paulinianus) soit un culte lié à une famille en particulier ("Au Dieu Idiatte DE NOTRE Lucius Pompeus")[45].

| Inscription Latine | Traduction |

|---|---|

| DEO IDIATTE LVC POMPEI PAVLINIANINI L.P PAVLINIAIS

PRO SALVTE SVA ET SVORVM FELICITER V.S.L.M |

Au dieu Idiatte de notre Lucius Pompeus

son affranchie Pompeia Paulinias, demande sa conservation (celle de Lucius) et des siens avec bonheur s'est acquitté de son vœu, de bon gré, comme il se doit. |

La traduction ci-dessus est celle donnée par la Revue du Comminges, cependant elle semble erronée. En effet, selon la grammaire latine, concernant la règle des pronoms réfléchis dans les propositions subordonnées (hésitation entre "ejus" et "suus, a, um") veut que le pronom "suus, a, um" (ici sous la forme "sua" et "suorum") se rapport au sujet de la phrase (ici donc Pompeia Paulinias) - tandis que "ejus" se rapporterait au complément du nom, Lucius Pomeus Paulinianus) : la traduction orthodoxe serait donc "Au dieu Idiatte de notre Lucius Pompeus, son affranchie Pompeia Paulinias demande sa propre conservation et celle des siens avec bonheur" [ce serait donc un vœu pour l'affranchie et sa famille ; et non pour son ancien maître !].

- Garuna

- Les dieux mânes

Les inscriptions sur les autels votifs dédiés aux dieux mânes sont très abimées et très lacunaires. Cependant, ce culte n'est pas un culte local mais un culte importé de Rome (civilisation qui l'avait déjà emprunté aux Étrusques). Le terme « mânes » dérive de l'adjectif latin archaïque manvs (bon), ce sont donc les « Dieux bons ». Les inscriptions funéraires romaines comportent fréquemment une dédicace aux dieux mânes associés au défunt : DIIS MANIBVS, ou, en abrégé D. M. Leurs fêtes à Rome, et peut être dans l'Empire entier, (les Parentalia et les Feralia) se célébraient au mois de février. Du 13 au 26, les affaires chômaient et les temples étaient fermés ; on décorait les tombes avec des violettes, des roses, des lys, du myrte, et l'on y déposait des nourritures variées.

Virgile emploie régulièrement le mot Manes dans ses poèmes et lui donne une sémantique très large et variée ; en effet ce mot peut désigner entre autres un mort déterminé, le séjour profond des morts, la destinée des morts aux Enfers, les divinités infernales (opposées aux divinités d'en haut), le groupe des ancêtres d'une famille ou les âmes des morts en général.

| Inscription Latine | Traduction |

|---|---|

| .....-BUS.....M.........V.S.L.M | Aux Dieux Montagnes............... s'est acquitté de son vœu, de bon gré, comme il se doit |

| D M........ | Aux dieux Mânes.... |

- Jupiter

D'autres cultes ont été importés de Rome, et celui qui a le plus prospéré dans les Pyrénées et dans le Comminges est sûrement celui du Père des Dieux, celui de Jupiter, le Grand Dieu de la religion gréco-romaine.

| Inscription latine | Traduction |

|---|---|

| I O M SABINIANVS SER ACTOR PAVLINIANIN V.S.L.M | A Jupiter très bon et très grand,

Sabinius, esclave intendant (du domaine Saint Péen), de notre Paulinianus s'est acquitté de son vœu, de bon gré, comme il se doit |

- D'autres autels votifs sont trop endommagés pour savoir à quel dieu ils étaient adressés

| Inscription Latine | Traduction |

|---|---|

| FABIVS V.S.L.M | Fabius s'est acquitté de son vœu, de bon gré, comme il se doit |

| DEO ALCIMVS V.S.L.M | Au dieu... Alcimus s'est acquitté de son vœu, de bon gré, comme il se doit |

Saint-Pé-d'Ardet à l'époque paléochrétienne

Sur le temple gallo-romain, fut construit une église paléochrétienne (IVe au VIe siècles) dont il reste trois éléments :

- Une vasque baptismale se trouvant dans le parvis

- Le chrisme dans la partie gauche de la porte

- La colonne romane soutenant la tribune.

Saint-Pé-d'Ardet au Moyen Âge

Sur la période du Moyen Âge, concernant le village de Saint-Pé-d'Ardet, il ne reste quasiment aucun écrit (ni sur papiers, ni même gravé sur du marbre par exemple) ; on ne peut donc pour s'imaginer ce qu'était le site à l'époque que se fier aux objets ou bâtiments qu'il reste de cette période.

L'église Saint-Pierre est construite au XIe siècle.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Commune faisant partie de la huitième circonscription de la Haute-Garonne, de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat et du canton de Bagnères-de-Luchon (avant le redécoupage départemental de 2014, Saint-Pé-d'Ardet faisait partie de l'ex-canton de Barbazan) et avant le elle faisait partie de la communauté de communes du Haut Comminges.

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 100 et 499, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2014 est de onze[46] - [47].

Liste des maires

Équipements et services publics

Enseignement

Saint-Pé-d'Ardet fait partie de l'académie de Toulouse.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[52].

En 2020, la commune comptait 159 habitants[Note 10], en augmentation de 22,31 % par rapport à 2014 (Haute-Garonne : +7,44 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Sports et loisirs

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 63 ménages fiscaux[Note 11], regroupant 137 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 21 780 €[I 9] (23 140 € dans le département[I 10]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 11] | 6,8 % | 12,3 % | 17,2 % |

| Département[I 12] | 7,7 % | 9,6 % | 9,3 % |

| France entière[I 13] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 91 personnes, parmi lesquelles on compte 75,9 % d'actifs (58,6 % ayant un emploi et 17,2 % de chômeurs) et 24,1 % d'inactifs[Note 12] - [I 11]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui du département et de la France, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Saint-Gaudens, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 14]. Elle compte 16 emplois en 2018, contre 22 en 2013 et 16 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 54, soit un indicateur de concentration d'emploi de 30,1 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 56,3 %[I 15].

Sur ces 54 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 10 travaillent dans la commune, soit 19 % des habitants[I 16]. Pour se rendre au travail, 82,7 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,8 % les transports en commun, 1,9 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 11,5 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 17].

Activités hors agriculture

14 établissements[Note 13] sont implantés à Saint-Pé-d'Ardet au [I 18]. Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 35,7 % du nombre total d'établissements de la commune (5 sur les 14 entreprises implantées à Saint-Pé-d'Ardet), contre 25,9 % au niveau départemental[I 19].

Agriculture

La commune est dans les « Pyrénées centrales », une petite région agricole occupant le sud du département de la Haute-Garonne, massif montagneux où s’étagent les vallées profondes, la forêt et les zones intermédiaires, les estives[55]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 15] sur la commune est l'élevage de bovins, pour la viande[Carte 4]. Une seule exploitation agricole ayant son siège dans la commune est recensée lors du recensement agricole de 2020[Note 16] (deux en 1988). La superficie agricole utilisée est de 69 ha[57] - [Carte 5] - [Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Pierre, au point le plus haut du centre du village, à l'altitude 614 mètres, construite en style roman du XIe siècle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1956[58], elle a été érigée sur l'emplacement d'un temple païen de l'époque gallo-romaine et incorporée à une enceinte fortifiée (une tour sert de clocher).

cette église est un amoncellement d'architecture : à l'intérieur, il y a des monuments gallo-romains aussi bien que mérovingiens ou encore de l'époque contemporaine. Il y a notamment le couvercle d'un sarcophage mérovingien appartenant à Saint-Seurin de Bordeaux. En réalité, ce que beaucoup ont pris pour un couvercle de sarcophage n'est en fait qu'un côté (la décoration végétale - vignes notamment - ainsi que le chrisme - symbole des premières communautés chrétiennes - laisse penser que c'est la face latérale d'un sarcophage paléochrétien, Ve-VIe siècles, période à laquelle sont attestés les premiers chrétiens dans les Pyrénées Centrales, à la suite de l'évangélisation de saint Saturnin).

On retrouve gravé sur un marbre assez foncé (gris) en bas-relief : un chrisme (symbole du Christ dans la religion primitive), ainsi que des motifs floraux et végétaux (grappe de raisins notamment), mais aucune représentation du défunt, ou du Christ ou d'un saint. Mais on retrouve aussi des modillons de l'époque mérovingienne au-dessus de la fenêtre de la tribune, ou encore en bas des arches de la voûte de la nef. Deux corbeaux soutiennent aussi la grande arche cachait par la tribune, et un autre corbeau plus abîmé soutient une partie de la tribune.

Selon Gabriel Manière, dans son étude sur les réemplois gallo-romains à Saint-Pé-d'Ardet, d'autres objets constituant le trésor du village, sont enfouis dans le lac qui était à l'époque gallo-romaine un lieu de culte où les Gallo-Romains jetaient les trésors de guerre.

L'édifice est entouré de remparts dont quelques vestiges subsistent.

- La chapelle Sainte-Auraille (XIXe siècle)

La chapelle a été restaurée en 2012[59].

- La chapelle Sainte-Auraille

La chapelle et une des stations.

La chapelle et une des stations. Calvaire sous la neige.

Calvaire sous la neige. Chœur de la chapelle.

Chœur de la chapelle. Quilhe du Brandon à la main.

Quilhe du Brandon à la main.

- Le lavoir

- Le lac : espace vert et de loisirs

- Le Bistrot de Saint-Pé : café convivial

- La croix et les tilleuls : lieux de rassemblement des villageois, ils y discutent…

- La place : qui est devenu "un terrain" de quilles

- L'école

- Les rochers d'escalade

- Les « escarerous » : chemin gallo-romain qui relie le village et le col des Ares

- Le monument aux morts sur la place

- Le chemin des Evêchés

Chapelle Sainte-Auraille

Lac naturel

Pierre de marquage .jpg.webp)

Monument aux morts .jpg.webp)

Fontaine .jpg.webp)

Croix .jpg.webp)

Église avant réfection du toit .jpg.webp)

Chœur de l'église .jpg.webp)

Escalier des Évêchés .jpg.webp)

Vue depuis le Pré Communal .jpg.webp)

Lavoir .JPG.webp)

Saint-Pé de nuit

Le "Grand" Brandon de la Saint Jean

Voila une tradition bien inconnue, et qui malheureusement tend à disparaitre petit à petit. Le Brandon (localement appelé "Eth Haro") est l'équivalent "commingeois" (mais il n'est plus réalisé dans tous les villages du Comminges, seuls ceux au sud de Saint-Gaudens et au nord du Val d'Aran le font) des feux de la Saint Jean. Tradition - fêtant le solstice d'été - millénaire puisque datant au moins des peuples païens gallo-romains (siècle avant et après le Christ), elle est toujours perpétuée de nos jours. Le Brandon est en fait un arbre ébranché et écorcé le plus souvent (sa taille et son essence varient suivant les endroits ou les possibilités qu'offrent le village ou les lieux), arbre fendu (à partir de sa base, du côté le plus gros) à l'aide de coins en fer et en bois (de manière qu'il brûle), puis planté à la verticale dans le sol, rembourré de paille (ou autres) et embrasé normalement le soir de la Saint Jean. En fait, maintenant, très souvent la date n'est plus respectée pour des raisons faciles à comprendre : le manque de gens (quand ça tombe en semaine ou en période hors vacances scolaires). Par exemple, à Saint-Pé, le Brandon a lieu très souvent le deuxième week end de juillet (deux ou trois semaines après la date originelle).

La difficulté du maintien de cette tradition réside dans la technique et le physique que demande une telle préparation (certains villages ont pallié ces problèmes en utilisant des tronçonneuses par exemple) : le Brandon est généralement fendu petit à petit (et non en un seul jour) pour lui laisser le temps de sécher et de s'ouvrir, et fendu très délicatement de manière qu'il ne se fende pas en entier et qu'il ne s'éclate pas...

À Saint-Pé, le Brandon est planté au milieu du Pré Communal (originairement, il se faisait en haut du Calvaire de Sainte Auraille), le soir de l'embrasement un repas animé par de la musique est organisé sur la place du village ou au Pré Communal, où les gens viennent participer à la première des festivités saint péennes. Le Brandon de Saint-Pé présente quelques caractéristiques intéressantes : c'est un sapin (et non un hêtre comme dans de nombreux villages), il est fendu pendant des semaines par un même homme (et non un groupe d'hommes en une seule journée), est totalement empaillé et on dispose à son sommet une croix (ou est gravée dessus une roue solaire, souvenir de l'origine païenne de la fête), rappelant le syncrétisme chrétien, qui a récupéré la fête pour l'assimiler à la Saint Jean.

Le "Petit" Brandon de la Chapelle

À Saint Péenne, depuis 2008, un second brandon a été mis en place pour mettre en valeur un des sites laissés à l'abandon pendant des années : la chapelle Sainte Auraille. Le principe reste le même : un sapin (un épicéa plus précisément ici) fendu et dressé à la verticale. Mais ce n'est pas juste un doublon, c'est une fête totalement différente. Depuis 2009, deux fêtes sont associées à ce second Brandon : d'abord, la Montée et la Quille du Brandon de la Chapelle (week-end précédant la fête de Saint-Pé-d'Ardet, très souvent le dernier samedi de juillet) : les Saint Péens ainsi que d'autres habitants des Frontignes portent à bras d'hommes le tronc fendu sur plus de 700 mètres de longueur et sur un dénivelé positif de 60 mètres (tout le long du parcours, des arrêts boissons et nourriture sont organisés par les habitants du village, montrant ainsi leur intérêt pour les festivités nouvelles) jusqu'à la chapelle Sainte-Auraille ; là, ils le dressent au moyen d'échelles et de cordes et mangent tous ensemble ; ensuite, le Brandon en lui-même (premier samedi de septembre), avec un groupe musical, un repas champêtre (le strict minimum est fourni, le reste est apporté par chacun des convives qui partage alors ses entrés ou ses desserts avec tous les autres), une ambiance festive, un cadre sylvestre et sauvage, avec vue sur les pics pyrénéens, et ensuite l'embrasement. Cette initiative pour le moins nouvelle, renoue tout de même avec la tradition, étant donné qu'à l'origine, du moins au début du XXe siècle, le Brandon était brûlé au sommet du Calvaire.

La crèche ("morte") des santons

Depuis 2007, le village recommence à faire la crèche dans la chapelle latérale de l'église. Les deux premières années, les bénévoles utilisèrent les vieux santons retrouvés dans la sacristie (qui datent du XIXe siècle), très abîmées (en plâtre donc très friables). En 2009, les habitants ayant le projet de restaurer, ou du moins de ne pas plus les détériorer, ont levé des fonds pour acheter de nouveaux santons pour remplacer les anciens, qui maintenant sont dans un lieu à l'abri de l'humidité et ne sont plus manipulés… Les nouveaux santons (d'une hauteur de 70 cm) ne sont malheureusement pas dans le même style que les anciens, mais ont tout de même leur charme… Ils sont au nombre de 7 : les 3 rois mages, la Vierge, Joseph, Jésus et un berger. Quelques photos :

Melchior

Gaspard

Balthazar

Montage

Personnalités liées à la commune

- Clément V, évêque du Comminges puis pape d'avignon

- Albert Londres (1884-1932), écrivain, journaliste, reporter issu d'une famille Bardou de Saint-Pé-d'Ardet

Surnom des habitants

Chaque village avait un surnom pour désigner ses habitants : les Saint-Péens sont, et surtout étaient, surnommés « eras chòlas » (prononcé « tcholos »), mot occitan désignant les grenouilles, à cause du lac et des nombreuses grenouilles qui chantent dans ses nénuphars. Les habitants d'Antichan-de-Frontignes, village limitrophe, sont surnommés, eux, "eras hormigas", mot occitan désignant les fourmis. Et ceux de Lourde, en accord avec leur devise, sont "eths esclops", les sabots !

Héraldique

- Blason

Le blason de la communauté des habitants de Saint-Pé est tiercé en fasce de sinople, d'or et de gueules, c'est-à-dire : vert, or et rouge. Ce blason est celui non pas d'un noble (en l'occurrence ce n'est pas celui du baron d'Agieu, propriétaire de Saint-Pé-d'Ardet au XVIIIe siècle), mais celui de la Communauté d'Habitants, entité politique, sociale et administrative caractéristique de l'Ancien Régime.

- Devise

Comme chaque village des Frontignes, Saint-Pé-d'Ardet a ce que l'on pourrait appeler une "devise", sous forme d'aphorisme censé représenter l'état d'esprit ou un caractère des habitants du village : « Saint-Pé, un clau en pe » que l'on peut traduire par « Saint-Pé, un clou dans le pied ». Comme toutes ces "devises", elles sont différemment interprétées : si les Saint-Péens veulent y voir un amour profond et éternel pour leur village (ils auraient un pied cloué à Saint-Pé-d'Ardet et ils ne pourraient bouger que leur autre jambe : allégoriquement, le Saint-Péen reste toujours attaché à son clocher et y reviendra forcément), les autres habitants des Frontignes aiment faire dire à l'aphorisme que les Saint-Pé-d'Ardet sont feignants, et n'aiment pas travailler. La devise du village voisin d'Antichan-de-Frontignes est "Antichan, tripas neras, nas de can", "Antichan, tripes noires, nez de chien"; et celle de Lourde-en-Frontignes est "Lourda, esclopas surdas", "Lourde, sabots sourds"…

- Angelus

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

- « Dossier complet : Commune de Saint-Pé-d'Ardet (31509) », Recensement général de la population de 2019/2020, INSEE, (consulté le ).

- « Saint-Pé-d'Ardet » sur Géoportail.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[20].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[56].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Saint-Pé-d'Ardet » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Saint-Pé-d'Ardet - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Saint-Pé-d'Ardet - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la Haute-Garonne - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Saint-Pé-d'Ardet » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Saint-Pé-d'Ardet » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Saint-Pé-d'Ardet » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Saint-Pé-d'Ardet » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Pé-d'Ardet et Toulouse », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Pé-d'Ardet et Saint-Gaudens », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Pé-d'Ardet et Bagnères-de-Luchon », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 293-296.

- « Saint-Pé-d'Ardet, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- Répertoire géographique des communes(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Institut national de l'information géographique et forestière.

- « Communes les plus proches de Saint-Pé-d'Ardet », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Mauléon-Barousse - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Pé-d'Ardet et Mauléon-Barousse », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Mauléon-Barousse - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Pé-d'Ardet et Lorp-Sentaraille », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Girons - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Girons - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Girons - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Saint-Pé-d'Ardet », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300885 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saint-Pé-d'Ardet », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cœur du massif de Gar-Cagire » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « la Garonne de la frontière franco-espagnole jusqu'à Montréjeau » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « marécages de Lourde et d'Antichan » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « piémont calcaire commingeois » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF l'« ensemble du massif de Gar-Cagire et bassin de Juzet-d'Izaut » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « Garonne amont, Pique et Neste » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « piémont calcaire commingeois et bassin de Sauveterre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Pé-d'Ardet », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans la Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque feux de forêts.

- « Prévention des incendies de forêt en Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Pé-d'Ardet », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Saint-Pé-d'Ardet. "Les vitres ont tremblé", "c’était surprenant" : un séisme ressenti dans le Comminges », sur ladepeche.fr, La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- Julien Sacaze, « Les anciens dieux des Pyrénées - nomenclature et disrtribution géographique », La Revue de Comminges, , p. 203 (lire en ligne

)

) - (es) Joaquín Gorrochategui Churruca, « Las placas votivas de plata de origen aquitano halladas en Hagenbach (Renania-Palatinado, Alemania) », Aquitania, vol. 19, , p. 25-47 (lire en ligne

)

) - Matias Ferrera, Brochures sur le Patrimoine Saint-Péen, disponibles sur le blog du village.

- Abellio

- Matias Ferrera, Brochures sur la Patrimoine Saint-Péen

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2014 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- C.T., « St-Pe-D'Ardet. Municipales: Gérard Rival prend sa retraite », La Dépêche du Midi, (lire en ligne, consulté le ).

- « Saint-Pé-d'Ardet. Jérôme Deu succède à Patrice Rival », La Dépêche du Midi, (lire en ligne, consulté le ).

- Rival est adjoint au maire de Saint-Pé-d’Ardet de 1989 à 2008, puis élu maire[49]

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Saint-Pé-d'Ardet - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Eglise », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le ).

- « Saint-Pé-d'Ardet. Restauration : la chapelle Sainte Auraille entre les mains des villageois », sur ladepeche.fr (consulté le ).