Relations entre la France et la Géorgie

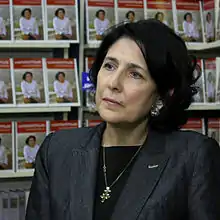

Les relations entre la France et la Géorgie datent d'au moins sept siècles. Les premières relations militaires connues remontent aux Croisades : les chevaliers géorgiens combattent les Sarrazins devant Jérusalem aux côtés des croisés français[1]. Les premières relations religieuses connues datent de l'époque du pape Pie II, au XVe siècle, lorsqu'une délégation géorgienne se rend en France sur les conseils du Vatican[2]. Les premières relations diplomatiques connues d'État à État se nouent ainsi, lors des règnes de Charles VII à Paris et de Georges VIII à Tiflis[3]; certaines sources mentionnent des relations dès Saint Louis. Bien que les hellénistes français connaissaient antérieurement la Colchide par les textes de la Grèce antique, les premières relations culturelles structurées datent du XVIIe siècle, avec les voyageurs français découvreurs du Caucase. Depuis le retour à l'indépendance de la Géorgie, en 1991, les relations culturelles, diplomatiques, économiques, médiatiques, militaires, parlementaires, religieuses, scolaires et universitaires, de sécurité intérieure, sportives, territoriales, de la France avec ce pays, se sont densifiées. Le 29 novembre 2018, une ancienne diplomate et ambassadrice française, Salomé Zourabichvili est élue présidente de la Géorgie avec près de 60 % des voix[4].

| Relations entre la France et la Géorgie | |

|

|

France Géorgie | |

| Ambassades | |

|---|---|

| Ambassade de France en Géorgie | |

| Ambassadeur | Diégo Colas |

| Adresse | 49 rue Krtsanissi 0114 Tbilissi |

| Ambassade de Géorgie en France | |

| Ambassadeur | Gocha Javakhishvili |

| Adresse | 8 rue de Brémontier 75117 Paris |

Relation culturelle

La relation culturelle entre la France et la Géorgie s’est élaborée au rythme des civilisations méditerranéennes, probablement de manière informelle à l’époque des premiers siècles lors de rencontres entre religieux ou au Ve siècle avec Pierre l'Ibère : les historiens ont proposé de multiples hypothèses, parfois s’appuyant sur des légendes entretenues par une tradition géorgienne ancienne, parfois sur des textes retrouvés[5].Lors des Croisades les combats communs en Palestine structurent cette relation autour du christianisme. Les premiers contacts d’État à État s’établissent sous les règnes de François Ier et de Louis XIV, et éveillent un intérêt. Plus tard, aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, les voyageurs français diffusent leur compréhension de la culture géorgienne auprès des milieux savants. Fin du XIXe et début du XXe siècle les libéraux et les révolutionnaires géorgiens font connaître dans leur pays les lumières politiques à la française. Après l’implantation d’ambassades à Tbilissi et à Paris (années 1990), les échanges culturels entre la France et la Géorgie se développent ; les facteurs liés à la mondialisation (libéralisation du commerce, facilitation du tourisme, internationalisation de l’art, accentuation des flux migratoires…) contribuent à formater la relation culturelle avec une nouvelle dimension.

Relation diplomatique

_06.jpg.webp)

La relation la plus ancienne, en l'état actuel des connaissances, a été établie au XVe siècle. Depuis elle s’est faite et défaite en fonction des invasions et des occupations que le Caucase a connues, pour s’établir de manière plus structurée à partir de 1992 avec l'échange d'ambassadeurs et l'implantation d'ambassades à Tbilissi et à Paris : au-delà de l'action quotidienne des ambassadeurs et des déplacements de ministres des affaires étrangères, les présidents François Mitterrand et Edouard Chevardnadze[Note 1] en 1994[6], Jacques Chirac et Mikheil Saakachvili en 2004[7], Nicolas Sarkozy et Mikheil Saakachvili en 2008 et 2010[8], François Hollande et Guiorgui Margvelachvili en 2014[9],, Emmanuel Macron et Salomé Zourabichvili en 2019[10], se rencontrent tour à tour.

Relation économique

La relation économique entre les deux nations n'est prioritaire ni pour l'une, ni pour l'autre. L’économie géorgienne reste orientée vers les pays voisins (Azerbaïdjan, Russie, Turquie, Ukraine), voire vers quelques pays lointains comme la Chine ou les États-Unis, et se développe lentement avec certains pays de l’Union européenne comme l’Allemagne et la Roumanie[11]. L’économie française est peu tournée vers les pays du Partenariat oriental de l'Union européenne.

Relation médiatique

Une forte relation médiatique s'est développée en France en faveur de la Géorgie, de 2003 à 2013, et a donné une tonalité particulière aux relations franco-géorgiennes. La Révolution des Roses, en novembre 2003, voit l'arrivée de Mikheil Saakachvili, et constitue la première révolution pacifique issue de l’éclatement de l’URSS: elle déclenche un déferlement médiatique en Europe, et plus particulièrement en France ; en effet le principal acteur maitrise la langue française et se prête aux entretiens, cultivant une image résolument pro-occidentale ; la ministre des affaires étrangères — Salomé Zourabichvili — est française, ancienne ambassadeur de France, sa saga familiale devient un thème médiatique quasi-inépuisable. En août 2008, le président français, président de l'Union européenne à cette date, — Nicolas Sarkozy — s'implique dans l'obtention d'un cessez-le-feu à la guerre russo-géorgienne : l'intérêt de l'opinion publique française rebondit, relativement à l'attitude russe. L'alternance politique pacifique lors des élections législatives d'octobre 2012, première dans un pays post-soviétique, entre le Mouvement national uni de Mikheil Saakachvili et le Rêve géorgien de Bidzina Ivanichvili, futur premier ministre de nationalité française et devenu milliardaire en Russie, marque cette forte médiatisation de la Géorgie en France, qui descend crescendo les années suivantes.

Relation migratoire

La relation migratoire entre les deux nations s’est établie au XIXe siècle lorsque des aristocrates et des révolutionnaires géorgiens sont venus chercher les lumières françaises : elle s’est densifiée à partir de 1921 après que les armées de la Russie soviétique aient envahi le territoire géorgien. Au XXe siècle l'immigration géorgienne vers la France a été essentiellement politique ; 3 312 dossiers sont recensés dans les archives de l'Office des réfugiés géorgiens conservés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au XXIe siècle une immigration économique s'est mise en place, ainsi d'une immigration illégale : les différentes estimations globales fluctuent entre 20 et 30 000 personnes. Une antenne de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été créée à Tbilissi afin d'accompagner les retours volontaires : 70 cas étaient recensés en 2017[12].

En sens inverse, si des voyageurs français ont parcouru le Caucase aux XVIIIe et XIXe siècles, ce n’est qu’après le rétablissement de l’indépendance de la Géorgie en 1991 qu’un contingent significatif de citoyens français s’est installé dans ce pays : il est de 405 à fin 2017[13].

Relation militaire

La relation militaire entre les deux nations relève de deux catégories différentes, celle de la relation d’État à État, et celle — asymétrique — de la relation de militaires géorgiens exerçants leur activité professionnelle au service de la France, parfois reliées par le poids de l’histoire : le , lors d’une conférence de presse commune, au palais de l'Élysée, afin de marquer symboliquement une nouvelle page de la relation entre les deux pays, le président de la République française, Emmanuel Macron, et la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili annonçaient que le dialogue franco-géorgien serait désormais dénommé Dimitri Amilakvari, en hommage à l'officier de la légion étrangère d'origine géorgienne venu en France en 1922, et mort pour la France à El-Alamein en 1942[14].

Relation parlementaire

La relation parlementaire entre la France et la Géorgie est asymétrique, la République française ayant opté pour un régime présidentiel à deux chambres (Sénat et Assemblée nationale), la Géorgie se dirigeant vers un régime parlementaire avec une seule chambre (Parlement). La relation entre parlementaires des deux pays a commencé de facto à partir de 1918, lorsque la Géorgie a recouvré une première fois son indépendance ; elle s’est développée à partir de 1991, lorsqu’elle a recouvré une seconde fois son indépendance. La création de part et d'autre de groupes interparlementaires, « Groupe France-Caucase » — disposant d'une présidence déléguée pour la Géorgie — au Sénat, et « Groupe d'amitié France-Géorgie » à l'Assemblée nationale, a permis des visites mutuelles, souvent conduites par le président du Sénat français ou par le président du Parlement de Géorgie. Zourab Jvania, président du Parlement géorgien, fut particulièrement apprécié du « Groupe France - Caucase », du « Groupe d'amitié France-Géorgie » et de Christian Poncelet, président du Sénat : sa mort accidentelle — le 3 février 2005 — suscita des réactions publiques[15] - [16] - [17].

.

Relation religieuse

Il est probable que des contacts aient été noués entre religieux français et géorgiens à la suite de la constitution de monastères géorgiens en Palestine au Ve siècle et lors des conciles qui aboutirent à la séparation des Églises d'Orient et d'Occident le , bien qu'aucun texte connu à ce jour ne le certifie avec authenticité. Selon une première légende, un morceau de la vraie croix aurait été donné en 1121 aux Croisés français à la bataille de Didgori et aurait été envoyé à la cathédrale Notre-Dame de Paris ; selon une seconde légende Louis IX — dit Saint Louis — aurait fait confectionner au XIIIe siècle un reliquaire pour la Sainte-Chapelle par les orfèvres mingéliens à Zougdidi ; au-delà des querelles religieuses — dans lesquelles le clergé géorgien partage les positions du patriarcat byzantin —, les représentants des églises parviennent à maintenir un dialogue, sans toutefois empêcher les combats pour la possession des territoires de l'Empire byzantin, avec la mise à sac de Constantinople par les croisés en 1204, puis le morcellement progressif de sa souveraineté et sa quasi disparition au XVe siècle, laissant cette région sans puissance chrétienne forte. Aujourd'hui, la relation religieuse entre la France et la Géorgie est doublement asymétrique ; la religion orthodoxe est minoritaire en France à côté de la religion catholique majoritairement déclarée — et de l' Église catholique séparée de l’ État — ; la religion catholique est minoritaire en Géorgie à côté de la religion orthodoxe majoritairement déclarée — et de l' Église de Géorgie non séparée de l’État —.

.

Relation scolaire et universitaire

La relation scolaire et universitaire entre la France et la Géorgie est apparue au XXe siècle. Elle se situe à l’intersection d’ensembles différenciés comme la relation culturelle, la relation diplomatique et la relation territoriale ; elle évolue lentement de la sphère étatique à la sphère privée, et a changé de véhicule linguistique intermédiaire[18]. Elle est portée aujourd'hui par l'Institut français de Géorgie et concerne plusieurs écoles primaires et secondaires en Géorgie (École française du Caucase, École Marie Félicité Brosset en particulier) ainsi qu'un projet d'université franco-géorgienne lancé le [19].

.

Relation de sécurité intérieure

.JPG.webp)

.jpg.webp)

La relation de sécurité intérieure entre la France et la Géorgie est née avec les premiers échanges diplomatiques entre les deux royaumes au XVe siècle[20], néanmoins elle a commencé à prendre dimension au XIXe siècle avec les quelques opposants géorgiens à l’Empire russe, parfois révolutionnaires, réfugiés sur le territoire français[21].

La première concertation officielle concernant les activités du crime organisé géorgien sur le territoire français date du , entre les ministres de l’Intérieur français, Manuel Valls, et géorgien, Irakli Garibachvili[22].

Quelques années plus tard, le , les ministres de l’intérieur français, Gérard Collomb, et géorgien, Giorgi Gakharia ajoutent officiellement à leur ordre du jour le sujet des enjeux de l’immigration irrégulière en France[23].

Les cellules chargées de ces questions sont progressivement renforcées au sein des ambassades, tant à l'Ambassade de Géorgie en France qu'à l'Ambassade de France en Géorgie en liaison directe avec les ministères de l'Intérieur concernés[24].

Relation sportive

La relation sportive entre la France et la Géorgie date du XXe siècle et relève de deux catégories différentes, celle de la relation d’une nation européenne avec une autre nation européenne au sein de fédérations sportives internationales, et celle — asymétrique — de la relation de sportifs géorgiens venus exercer leur activité temporairement — ou définitivement — en France afin de contribuer au succès des clubs qui les ont engagés.

Pour la première catégorie, en sports individuels, elle s’exerce pleinement en judo, en lutte, en haltérophilie ; en sports collectifs, rugby à XV et football, les deux nations jouent dans deux divisions différentes.

Pour la seconde catégorie, la professionnalisation a conduit certains sportifs géorgiens de haut niveau à jouer dans des clubs français, rugby à XV, football, basketball, et parfois même à acquérir la nationalité française afin de concourir aux championnats de France (judo, lutte libre, lutte contact, boxe anglaise, volley-ball) : les deux exemples les plus emblématiques en sont Victoria Ravva[25] 19 fois championne de France avec le Racing Club de Cannes et Nino Maisuradze championne de France d’échecs à 4 reprises (dont 2 fois en parties rapides)[26].

Relation territoriale

La relation territoriale entre la France et la Géorgie, créant un lien officiel entre des entités territoriales des deux pays, date de l’époque soviétique, en 1979 : elle concerne d'abord le jumelage des villes de Nantes et de Tbilissi, signé par les maires de ces deux villes Alain Chénard et Gouram Gabounia[27]. D’autres rapprochements territoriaux se sont mis en place ensuite, comme le jumelage entre le département de l’Yonne et la région de Kakhétie ou la coopération décentralisée entre les communes de Souvigny et de Mtskheta. Certains autres sont en sommeil comme la coopération décentralisée entre les communes de La Capelle et de Satchkhere, ou sont restés à l’état de projet, comme pour l’agglomération de Lyon ou la commune de Leuville-sur-Orge. Parfois aussi des rapprochements sectoriels — et plus limitées dans le temps — ont vu le jour comme celui entre Strasbourg et Koutaissi dans le domaine de la démocratie locale.

Deux facteurs ont favorisé ces situations, un facteur humain lorsque certains interlocuteurs français connaissaient la Géorgie (Alain Chénard et Jean-Marc Ayrault pour Nantes ou Jacques Fleury[28] pour Souvigny), et un facteur associatif lorsque des associations de la loi de 1901 prenaient le relai des collectivités territoriales comme l’Association Nantes-Tbilissi[29], ou l’association Yonne-Kakhétie[30]. À contrario deux facteurs ont parfois été défavorables, le retrait de ces personnalités (Gaston Bouatchidzé à Nantes) et la diminution des dotations territoriales allouées à ces coopérations.

Notes et références

Notes

- La transcription en langue française des patronymes géorgiens a été stable jusqu’à la fin du XXe siècle : les règles constituées par l’intermédiation de la langue russe, confirmées par la Légation de la république démocratique de Géorgie en France (1921-1933) et proches de la prononciation en langue géorgienne, étaient utilisées sans exception ; elles le sont encore aujourd’hui par le ministère français des Affaires étrangères et par la plupart des universitaires français s’intéressant à la Géorgie. L’usage a progressivement changé avec l’intermédiation de la langue anglaise et la définition d’une translittération latine proche de la transcription anglaise (2002). Ainsi გიორგი ჯავახიძე donne Guiorgui Djavakhidzé en transcription française et Giorgi Javakhidze en transcription anglaise (et en translittération latine). La transcription en langue française des noms de villes a obéi à une évolution similaire, ოზურგეთი devient Ozourguéti en transcription française et Ozurgeti en transcription anglaise (et translittération latine), avec une difficulté supplémentaire liée au changement de nom de certaines villes durant l’époque soviétique (Ozourguéti s’est appelée Makharadzé durant 70 années).

Références

- Kalistrat Salia, Histoire de la nation géorgienne, Paris, Nino Salia, , 184 p.

« Ces Géorgiens sont venus pour délivrer la Terre-Sainte de Jérusalem et pour soumettre tous les territoires de païens » (début du XIIIe siècle). - Les premiers contacts entre l'Église de Géorgie et l'Église romaine datent au plus tard du VIe siècle, sans précision connue concernant l'Église de France « Histoire de Géorgie » par Alexandre Manvelichvili, 1951, Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d'Or.

La correspondance du Catholicos Kyrion avec le pape Grégoire Ier et le patriarche de Jérusalem apporte à ce sujet une contribution précieuse. - Nodar Assatiani et Alexandre Bendianachvili, L'Histoire de la Géorgie, Paris, L'Harmattan, , 335 p. (ISBN 2-7384-6186-7), p. 174

« En 1461, deux ambassadeurs se rendirent auprès du roi de France Charles VII et du duc de Bourgogne Philippe le Bon, mais ni l'un ni l'autre n'acceptèrent leur proposition » (Participation à la lutte contre les Turcs, NDLR). - « Géorgie. Analayse de l'élection présidentielle de 2018 », sur Regard sur l'Est, .

- Jean-Pierre Mahé, « Les Géorgiens sur le Sinaï : découverte de nouveaux manuscrits », sur CLIO, .

- (en) « French President François Mitterrand speaks to his Georgian counterpart Eduard Shevardnadze on January 21 1994 », sur Getty Image, 2& janvier 1994.

- (en) « Chirac, Saakashvili Discussed Georgia’s EU Perspectives », sur Civil Georgia, .

- « Le président géorgien Saakachvili rencontre Nicolas Sarkozy », sur Le Monde, .

- « A Tbilissi, Hollande réitère le soutien de la France à la Géorgie », sur Le Monde, .

- « Macron reçoit mardi la présidente de Géorgie, ex-diplomate française », sur Atlas Info, .

- (en) National Statistics Office of Georgia, « About GeoStat », sur site officiel, .

- Ambassade de France en Géorgie, « OFII: le site dédié au retour volontaire », sur site officiel, .

- Ministère des Affaires étrangères, « Géorgie. Présence française », sur Diplomatie française, .

- « Conférence de presse conjointe avec Salomé Zourabichvili, Présidente de la Géorgie », sur Présidence de la République française, .

- Sénat : « Conférence interparlementaire des 28 et 29 mars 1996 », consulté le 8 novembre 2017.

- Raymond Forni, « Déclaration de M. Raymond Forni, président de l'Assemblée nationale, sur la portée de l'Appel de Strasbourg demandant aux Etats de suspendre l'exécution de condamnés à mort, au Parlement européen à Strasbourg le 22 juin 2001. », sur Discours Vie publique, .

- « ODS HOME PAGE », sur documents-dds-ny.un.org.

- (en) « Language policy in Georgia and the global role of the English language », sur Tabula, .

- « Franco-Georgian University », sur Institut français de Géorgie, .

- Nodar Assatiani et Alexandre Bendianachvili, L'Histoire de la Géorgie, Paris, L'Harmattan, , 335 p. (ISBN 2-7384-6186-7), p. 174.

- Antoine Marès, Pierre Milza et Charles Urjewicz, Le Paris des étrangers. Les Géorgiens de Paris, une communauté atypique, Paris, Les Éditions de la Sorbonne, , 470 p. (ISBN 978-2-85944-256-9, lire en ligne), p. 241.

- Ambassade de France en Géorgie, « Visites bilatérales », .

- Ambassade de France en Géorgie, « Communiqué de presse », .

- Ambassade de France en Géorgie, « Interview de M. Bruno Balduc, attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Géorgie », sur YouTube, .

- « Le dernier smash de Victoria Ravva », sur Le Monde, .

- « Nino Maisuradze, championne de France de parties rapides 2018 ! », sur Echecs Association, .

- « Nantes - Tbilissi : 30 années de jumelage (2009) », sur Colisée.

- « Après une vie professionnelle bien remplie, Jacques Fleury investit pour sa ville natale », sur La Montagne, .

- « Association Nantes Tbilissi », sur Ville de Nantes.

- « Henri de Raincourt raconte la coopération entre l'Yonne et la Géorgie province de Kakhétie », sur Auxerre tV, ;

Voir aussi

Articles connexes

- Relations entre la Géorgie et l'Union européenne

- Patronymes et lieux géographiques géorgiens : tables de transcription française et anglaise, table de translittération latine

- Cinéma géorgien

- Polyphonie géorgienne

- Francophonie en Géorgie

- Institut français de Géorgie

- École française du Caucase

- École Marie Félicité Brosset (en)

- Français de Géorgie

- Émigration géorgienne vers la France

Liens externes

- France Diplomatie : "Géorgie. Relations bilatérales", Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 20 août 2019

- Ministère des Affaires étrangères : "Relations bilatérales", Ambassade de Géorgie en France et à Monaco, 8 janvier 2020

- L'Année francophone internationale : "Géorgie - Une année d'actualité - 2019", Mirian Méloua, 18 février 2020

- L'Année francophone internationale : "Géorgie. Retour sur l'année 2018", Mirian Méloua, 2 janvier 2019

- L'Année francophone internationale : "Géorgie. Retour sur l'année 2017", Mirian Méloua, 6 janvier 2018

- L'Année francophone internationale : "Géorgie. Retour sur l'année 2016", Mirian Méloua, 15 septembre 2016

- L'Année francophone internationale : "Géorgie. Retour sur l'année 2015", Mirian Méloua, 24 novembre 2015

.JPG.webp)