Rationnement

Le rationnement est le fait de limiter la distribution et l'approvisionnement des ressources, des biens et des services, en contrôlant les quantités de façon autoritaire, sur une période de temps généralement limitée.

Étymologie

Le terme « rationnement » ou « ticket validés » semble n'apparaître en français qu'en 1846 chez Pierre-Joseph Proudhon dans son essai intitulé Système des contradictions économiques. Il n'y apparaît qu'une seule fois dans l'ouvrage et n'y est point défini. Victor Hugo l'utilise en 1870 dans ses Carnets intimes en parlant de la viande, au moment de la Guerre franco-prussienne ; dans leur Journal, les frères Goncourt parlent au cours de cette même période, à Paris, de tickets de rationnement[1].

Le rationnement étant le fait de rationner — donc de définir des rations, des portions de vivres pour l'homme ou de fourrage pour l'animal — est cependant une pratique ancienne qui découle de la bonne gestion par une autorité des individus, des animaux ou d'une collectivité. Dans une famille, ce sont les parents qui décident de la portion de pitance à octroyer aux enfants et aux animaux. Dans l'armée et la marine, l'administration doit déterminer les quantités d'aliments à fournir aux hommes et aux animaux (ration de biscuit, ration d'eau-de-vie, ration de fourrage, etc.).

Selon la quantité octroyée et la perception de l'utilisateur, la ration peut être considérée comme abondante, normale ou réduite ; elle est souvent ressentie comme restrictive dans le cadre d'un régime diététique.

La pénurie, due aux circonstances climatiques ou économiques, aux guerres ou aux catastrophes, a imposé de tous temps la nécessité de rationner les vivres. La ration est alors une quantité d'aliments ou de boisson déterminée distribuée par intervalles et qu'il n'est pas permis de dépasser. Ce rationnement est établi dans la sphère privée ou collective ; dans ce dernier cas, il constitue une mesure prise par les autorités pour répartir à la population des biens ou des denrées qui ne sont disponibles qu'en quantité limitée.

Définition en comptabilité

En comptabilité et finance, le rationnement est l'ensemble des contraintes portant sur les sommes à effectuer à l'acquisition d'immobilisations, imposées par la direction lors de l'établissement du budget des investissements.

Tickets de rationnements

En période de rationnement, la population reçoit des cartes ou des coupons appelés « tickets de rationnement », qui peuvent être échangés, soit dans les services administratifs, dispensaires, ou dans les magasins, contre certaines denrées de base : lait, œufs, viande, sucre, mais aussi, essence, savon, etc.

Rationnement en France

Café Voisin, 261 rue Saint-Honoré

Durant la période révolutionnaire, la Première République française connaît une période de rationnement : une série de lois et de décrets sont votés dans l'urgence par l'Assemblée nationale pour limiter la quantité de pain par personne et en fixer le prix (loi du Maximum général). L'initiative essentielle est celle des municipalités ou des sections des grandes villes qui adoptent progressivement les « cartes de pain », donnant droit à l'acquisition à prix contrôlé d'une certaine quantité de pain, en échange de coupons détachables, que les boulangers utilisent à leur tour pour se fournir en farine. Il ne faut pas confondre ces coupons avec les billets de confiance imprimés dès 1790 par des municipalités et des entrepreneurs pour créer une sorte de monnaie de nécessité pour à la fois suppléer au manque de numéraire et permettre à chaque citoyen d'avoir accès à des denrées alimentaires.

Siège de Paris de 1870

Lors de la guerre de 1870, Paris est assiégé et le rationnement est mis en place.

- : rationnement de la viande et création des boucheries municipales.

- 29 et : les éléphants Castor et Pollux du Jardin des plantes sont abattus[2] - [3] et vendus 13 500 francs, chaque[4], à la boucherie anglaise du boulevard Haussmann, qui écoulait la viande des animaux du Jardin, sous la dénomination de « viande de fantaisie ».

- : le quotidien Les Nouvelles publie un menu de circonstance, utilisant toutes les ressources alimentaires dont les parisiens peuvent encore disposer :

- Consommé de cheval au millet

- Brochette de foie de chien à la maître d'hôte

- Émincés de râble de chat sauce mayonnaise

- Épaule de filet de chien sauce tomate

- Civet de chat aux champignons

- Côtelettes de chien aux petits pois

- Salmis de rats à la Robert

- Gigot de chien flanqué de ratons

- Plum pudding au jus de moelle de cheval

- : les vivres diminuent, la viande qui était rationnée manque totalement, ainsi que le bois et le charbon.

Le gouverneur de Paris ordonne que l'on procède au réquisitionnement des chevaux pour les abattre, et les manger. Les queues s'allongent pour un morceau de pain. On mange du chat, du chien et on chasse le rat. - Menu du — 99e jour du siège —, servi au café Voisin, 261, rue Saint-Honoré. Il s'agit d'un menu de siège dont le prix n'est pas indiqué, reproduit sur l'image ci-contre.

- : pour fêter son élection en tant que maire du 3e arrondissement de Paris, Théodore-Jacques Bonvalet offre un repas à vingt de ses amis, servi au restaurant Noël Peter’s 95, rue de Richelieu - 24, passage des Princes[5]. Les mets sont composés d'animaux du zoo du Jardin des Plantes.

- : le pain, qui constitue alors la base de l’alimentation, est rationné : 300 grammes à 10 centimes[4] pour les adultes, 150 grammes pour les enfants au-dessous de cinq ans. Ce pain, officiellement, doit ne contenir que du blé, du riz et de l’avoine, mais il est essentiellement fait de paille moisie hachée. Parfois, les municipalités font des distributions de viande séchée, de haricots, d’huile, de café, mais la misère est vraiment terrible dans les quartiers populaires[6].

- : le maire de Paris, Jules Ferry, prend un arrêté indiquant la fin du rationnement du pain et son prix.

- Arrêté du maire de Paris

« Le membre du gouvernement, maire de Paris,

ARRÊTE :

Art.1er. À dater du 10 février, le rationnement du pain cessera d'avoir lieu.

En conséquence, l'arrêté du 18 janvier est rapporté.

Art. 2. Sont également rapportés les arrêtés du maire de Paris, du 3 décembre 1870, limitant les livraisons de la caisse de la boulangerie ; du 12 décembre, défendant la vente des farines ; du 5 janvier 1871 défendant la sortie du pain du 12 janvier, interdisant la fabrication et la vente de pain de luxe, et le blutage des farines par les boulangers.

Le commerce des farines, la fabrication et le colportage du pain, sous quelque forme que ce soit, ne seront désormais soumis à aucune restriction, sauf la taxe municipale, qui est maintenue jusqu'à nouvel ordre.

Art. 3. Le pain sera désormais taxé au prix de centimes 47 ¹⁄₂ le kilogramme, comme avant l'arrêté du 18 janvier dernier.

Fait à Paris, le 8 février 1871

Le maire de Paris,

Jules Ferry »

Première Guerre mondiale

La pénurie alimentaire se développant après le début de la guerre, le rationnement du pain a été mis en place dès dans certaines parties de la zone occupée. Il est ensuite étendu à l'ensemble du pays[7] et à un grand nombre de denrées (farine, viande, lait, pétrole, sucre, etc.), et perdure après la guerre[8] (jusqu'en 1921 pour le sucre).

Seconde Guerre mondiale

_BAnQ_P48S1P09350.jpg.webp)

En France

Un système de rationnement similaire à celui établi pendant la guerre précédente a été mis en place dès dont le à Paris et fut prolongé, pour certains produits, comme le pain, jusqu'au [9] - [10].

À partir du 10 mars 1940 à Paris, les restaurants parisiens ne pouvaient plus servir deux assiettes consécutives à un client. Le repas moyen coûtait 15 francs et le client avait droit à 150 grammes de pain[11].

Rationnement au Royaume-Uni

Première Guerre mondiale

Conformément à sa politique de Business as Usual, le gouvernement britannique renâclait initialement à contrôler le marché de l'alimentation[12]. Il s'opposa à l'institution d'un prix minimum sur les céréales, tout en s'abstenant de contrôler les importations essentielles (sucre, viande et grains). Lorsque enfin il mit en place ces mesures, elles n'eurent que peu d'effet. En 1916, il devint illégal de manger plus de deux rations dans un lieu public, ou d’en manger plus de trois pour le dîner ; on infligeait des amendes aux personnes nourrissant les pigeons ou les animaux errants[13].

En , l'Allemagne entreprit une politique de guerre sous-marine à outrance, et lança ses sous-marins à la chasse des navires faisant route vers la Grande-Bretagne pour affamer le pays et obtenir sa reddition. En réponse, le gouvernement britannique mit en place le rationnement volontaire en février 1917[13]. À partir du mois de septembre, le pain était rationné ; lorsque les réserves de céréales du pays tombèrent à moins de six mois[14], les autorités locales prirent le relais du ravitaillement et appliquèrent des mesures de rationnement progressives entre décembre 1917 et février 1918[13]. Beckett considère que cette « uniformisation des denrées essentielles[15] » a été bénéfique à la santé publique. Pour faciliter la mise en place de ces mesures, on remit des carnets de rationnement le 15 juillet 1918 pour le beurre, la margarine, le lard, la viande et le sucre[16]. Durant la guerre, l'apport calorique moyen a diminué de 3 %, et l'apport en protéines de 6 %[13].

La grève générale de 1926

En prévision de la grève générale de 1926, le gouvernement avait mis en place des mesures de rationnement en 1925, et prévu de nommer des délégués au contrôle de l'alimentation pour chaque région. Lors de cette grève, les syndicats des docks de Londres organisèrent un blocus, mais les convois de camions, encadrés par des unités de l'armée, parvinrent à maintenir les approvisionnements, et ces préparatifs s'avérèrent inutiles[17].

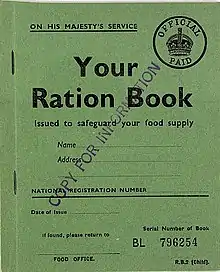

Seconde Guerre mondiale

Lorsqu’éclata la Seconde guerre mondiale, au début du mois de , la première ressource que le gouvernement se mit à surveiller était le pétrole ; puis à partir du , on rationna le bacon, le beurre et le sucre et enfin, petit à petit, la viande, le thé, les confitures, les biscuits, les Céréales de petit-déjeuner, le fromage, les œufs, le lard, le lait et les fruits secs ou en conserve.

Au mois de , le gouvernement nomma un Combined Food Board, commission chargée de coordonner les approvisionnements des Alliés, en particulier les importations venues des États-Unis et du Canada. Au mois d', presque toutes les vivres étaient rationnées (au poids, sauf la viande, qui était rationnée par le prix), hormis les légumes et le pain. Ces mesures suscitèrent inévitablement un marché noir.

On ne rationna ni le gibier (lapin et pigeon), ni les légumes frais, ni les fruits car il était de toute façon difficile d'en trouver. Certains fruits exotiques avaient totalement disparu : pendant presque toute la guerre, il fut impossible de se procurer des citrons et des bananes ; on continuait de vendre des oranges mais les maraîchers les mettaient souvent de côté pour les enfants et les femmes enceintes, qui avaient un carnet de rationnement. Les fruits produits localement, comme les pommes, apparaissaient de temps en temps sur les étals, mais les marchands imposaient là encore leurs propres restrictions si bien que les clients ne pouvaient souvent pas acheter plus d'une pomme à la fois. Plusieurs citoyens se mirent à faire pousser leurs propres légumes, encouragés en cela par le programme des « jardins de la victoire ». À partir de 1942, beaucoup d'enfants de moins de sept ans s'étaient habitués aux restrictions et, n'ayant jamais vu de bananes, pensaient que c'était une invention[18].

Pour le pain, il y eut les plus grandes difficultés : on ne le rationna qu'après l'armistice, mais le pain blanc avait été remplacé par le national loaf de pain bis, au grand dépit des maîtresses de maison qui le trouvaient trop mou, se défiaient de sa couleur grise et lui imputaient les problèmes digestifs[19]. Un règlement interdit de vendre du pain moins de 24 heures après sa cuisson, car avec du pain qui vient d'être cuit il est difficile de couper des tranches fines, et son goût porte le consommateur à en manger inconsidérément[20].

Au mois de , un nouveau règlement interdit aux hôtels et restaurants de servir des plats de plus de 5 shillings par client, et de leur servir plus de trois plats ; un seul de ces plats devait comporter de la viande (ou du poisson). Cette mesure était une réponse à la gronde contre ceux qui, dînant régulièrement au restaurant, pouvaient bénéficier de denrée non-rationnées « de luxe »[21].

Quoique le poisson ne fût pas rationné, son prix s'accrut énormément tout au long de la guerre. Au départ, le gouvernement laissa faire, conscient que les pêcheurs devaient bénéficier d'une prime compte tenu des risques d'attaque ennemie en mer ; mais dès 1941, les prix étaient encadrés[22]. Comme les autres denrées non rationnées, le poisson se faisait rare (les prises étaient à 30 % de celles d'avant-guerre[22]), et il se formait de longues queues chez les poissonniers et les Fish and chips. La qualité des frites était elle-même médiocre à cause de la mauvaise qualité de l'huile.

Puis le rationnement en vint à concerner les vêtements, évalués sur la base d'un système de points. Lors de l’introduction de cette mesure, le , il n'y avait pas de coupons pour ces articles, et dans les carnets de rationnement, l'on découpa d'abord les coupons de margarine inutilisés. Dans un premier temps on accorda le droit d'acheter un costume par an, puis la valeur du point baissa au point qu’il fallait tous les points d'une année pour s’acheter un manteau.

Le , suivant un avertissement du , les rations d'essence domestique furent supprimées[20] (le chansonnier Ivor Novello fut arrêté et condamné à quatre semaines de prison pour avoir trafiqué des coupons d'essence). Désormais, l'essence était réservée aux véhicules « officiels », comme les services d’urgence, les compagnies de bus et les agriculteurs ; mais ils passaient, bien sûr, après l’armée. L’essence fournie aux civils autorisés était colorée, et l'emploi de ce carburant pour des usages privés était un délit.

Certaines denrées exotiques, comme la viande de baleine ou le snoek en conserve, importé d'Afrique du Sud, n'étaient pas rationnées, mais elles étaient à vrai dire impopulaires[23] - [24].

Par delà les mesures de rationnement, le gouvernement britannique harmonisa la consommation de nourriture en subventionnant les denrées de base, en faveur des pauvres et de la classe ouvrière. En 1942–43, il investit 145 000 000 £ dans ces subventions, dont 35 000 000 £ pour le pain, la farine et l'avoine, 23 000 000 £ pour la viande et autant pour les pommes de terre, 11 000 000 £ pour le lait, enfin 13 000 000 £ pour les œufs[25].

Rationnement en Espagne

La période après la guerre civile espagnole a été marquée par la pénurie. Un décret ministériel en date du [26], a établi un système de rationnement pour les produits et les aliments de base. Ce rationnement ne couvrait pas les besoins alimentaires de base de la population, qui a connu la misère et la famine pendant des années. Il existait deux cartes de rationnement, l’une pour la viande et l’autre pour les autres aliments. La population était divisée en plusieurs groupes : hommes adultes, femmes adultes (80 % de la ration adulte de sexe masculin), enfants jusqu’à quatorze ans (60 % de la ration des hommes adultes) et adultes de plus de soixante ans (80 % de la ration des hommes adultes). L’attribution de quotas pourrait également différer selon le type de travail du chef de ménage. Au départ les cartes de rationnement étaient familiales, avant d’être remplacées en 1943 par des cartes individuelles, ce qui a permis de contrôler plus strictement la population. Dès l’entrée en vigueur de la carte individuelle, en , le nombre de rationnés espagnols s’élevait à 27 071 978. La distribution des rations alimentaires était caractérisée par la mauvaise qualité des produits et a révélé une corruption généralisée et le marché noir. Le rationnement a duré officiellement jusqu’en [27], pour les produits alimentaires. Entre 1950 et 1960, la consommation par habitant de viande et de papier a doublé tandis que celle de sucre ou d’électricité triplait.

Rationnement lié à la crise de Suez

La crise du canal de Suez en 1956 conduit à sa fermeture du jusqu'en mi-1957. La France et le Royaume-Uni doivent effectuer un rationnement du carburant[28]. Londres le met en place de au [29] - [30].

Rationnement lié au premier choc pétrolier

Après le premier choc pétrolier de 1973, plusieurs pays occidentaux mettent en place une politique de rationnement de l’essence : l'historien Jean-Baptiste Fressoz souligne que « ce rationnement est considéré comme plus efficace qu’une augmentation du prix de l’essence car il incite les consommateurs à dépenser leur argent dans d’autres secteurs d’activité plutôt que d’entraîner une hausse générale des prix »[31].

Notes et références

- Jules et Edmond Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, Paris, La Pléiade, année 1870, p. 632.

- La Gazette des Absents : abattage d'un éléphant du Jardin des plantes durant le siège de Paris.

- Les dates indiquées dans La Gazette des Absents (29 et 30 décembre) semblent erronées puisqu'il semble que ces animaux furent consommés le 25 décembre puis le 31 décembre.

- La guerre de 1870 (1 franc de l'époque vaut environ 4 € de 2005) [PDF].

- Célèbre aussi pour avoir inventé le « plat du jour » et le homard à l’américaine.

- Fernand Hazan : Dictionnaire de la Commune.

- Par exemple à Paris où la pénurie ne se fait sentir qu'à partir de 1916 : cartes de rationnement sur le sucre imposées en 1917, sur le pain en 1918.

- « Guerres, Crises économiques et les monnaies... — Le rationnement en France pendant la Première Guerre mondiale , sur le site nithart.com, consulté le 24 octobre 2009.

- « Guerres, Crises économiques et les monnaies... — Le rationnement en France pendant la Deuxième Guerre mondiale », sur le site nithart.com, consulté le 24 octobre 2009.

- « CREBESC », sur compagnons-boulangers-patissiers.com, (consulté le ).

- La chute de Paris : 14 juin 1940, Paris, La Fabrique, 2013. Herbert R. Lottman.

- Samuel J. Hurwitz,, State Intervention in Great Britain : Study of Economic Control and Social Response, 1914-1919, , p. 12–29

- D’après Ian F. W. Beckett, The Great War : 1914-1918, Longman, , 813 p., broché (ISBN 978-1-4058-1252-8 et 1-4058-1252-4, lire en ligne), p. 380–382

- D'après John Howard Morrow, The Great War : An Imperial History, Routledge, , 352 p. (ISBN 0-415-20440-2, lire en ligne). (2005), p 202

- Beckett attribue (page 382) cette citation à Margaret Barnett, mais sans autre précision.

- D’après Alan Palmer et Veronica Palmer, The Chronology of British History., Londres, Century Ltd., (ISBN 0-7126-5616-2), p. 355–356.

- Cf. William Keith Hancock et Margaret Gowing, British war economy, H.M.S.O,, , p. 52

- D’après Geoffre Reagan, Military Anecdotes, Guinness Publishing, (ISBN 0-85112-519-0), p. 19 & 20

- D’après Angus Calder, The people’s war : Britain 1939–45, Pimlico, (réimpr. 11 juin 1992), 672 p. (ISBN 0-7126-5284-1), p. 276–77

- Patricia Nicol, Sucking Eggs, Vintage Books, , 320 p. (ISBN 978-0-09-952112-9, lire en ligne)

- D'après une brève insérée dans les « British Food Control », Army News, Darwin, Australie, Terr. du Nord, (lire en ligne)

- Ministry of Agriculture and Fisheries, Fisheries in war time : report on the sea fisheries of England and Wales by the Ministry of Agriculture and Fisheries for the Years 1939–1944 inclusive, H.M. Stationery Office,

- (en) David Kynaston, Austerity Britain, 1945–1951, Londres, Bloomsbury Publishing, , 692 p. (ISBN 978-0-7475-7985-4)

- Marguerite Patten, Feeding the Nation : Nostalgic Recipes and Facts from 1940-1954, Hamlyn, , 224 p. (ISBN 978-0-600-61472-2)

- Keesing‘s Contemporary Archives, volume IV-V, juin 1943 p. 5805

- Bartolomé Bennassar, « Franco », Perrin, Paris, 2002, page 130.

- Bartolomé Bennassar, « Franco », Perrin, Paris, 2002, page 130.

- « 6 novembre 1956 : la crise du canal de Suez », sur lesechos.fr (consulté le ).

- https://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1957_num_8_6_407272 p. 996

- « 14 - 1957 : Cheers as petrol rationing ended », sur bbc.co.uk (consulté le ).

- « Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences: «Libertés de produire et de polluer sont liées depuis l'apparition du libéralisme» », sur letemps.ch, (consulté le ).