Persépolis

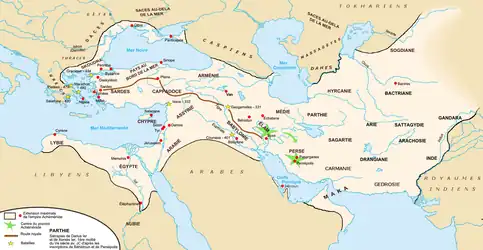

Persépolis (grec ancien Περσέπολις [Persépolis], « la cité perse »), Parsa (𐎱𐎠𐎼𐎿𐎠) en vieux-persan (persan تخت جمشید [Takht-e Jamshid], « le Trône de Djamchid »), était une capitale de l’Empire perse achéménide. Le site se trouve dans la plaine de Marvdasht, au pied de la montagne Kuh-e Rahmat, à environ 75 km au nord-est de la ville de Shiraz, province de Fars, Iran.

Persépolis *

| ||

| ||

| Coordonnées | 29° 56′ 04″ nord, 52° 53′ 29″ est | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Subdivision | Fars | |

| Type | Culturel | |

| Critères | (i) (iii) (vi) | |

| Numéro d’identification |

114 | |

| Zone géographique | Asie et Pacifique ** | |

| Année d’inscription | 1979 (3e session) | |

Capitales achéménides | ||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

||

Son édification commence en sur ordre de Darius Ier. Elle fait partie d’un vaste programme de constructions monumentales visant à souligner l’unité et la diversité de l’Empire perse achéménide, à asseoir la légitimité du pouvoir royal et à montrer la grandeur de son règne. Elle fait appel à des ouvriers et artisans venus de toutes les satrapies de l’empire. L’architecture résulte d’une combinaison originale des styles issus de ces provinces créant ainsi le style architectural perse ébauché à Pasargades, également retrouvé à Suse et Ecbatane. Cette combinaison des savoir-faire marque également les autres arts perses, comme la sculpture ou l’orfèvrerie. La construction de Persépolis se poursuit pendant plus de deux siècles, jusqu’à la conquête de l'empire et la destruction partielle de la cité par Alexandre le Grand en

Le site est plusieurs fois visité au cours des siècles par des voyageurs occidentaux, mais ce n’est qu’au XVIIe siècle qu’il est authentifié comme étant les ruines de la capitale achéménide. De nombreuses explorations archéologiques permettent par la suite de mieux en appréhender les structures, mais aussi l’aspect et les fonctions passés.

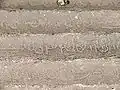

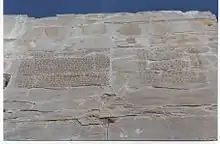

Persépolis comprend un vaste complexe palatin érigé sur une terrasse monumentale qui supporte de multiples bâtiments hypostyles. Ces palais ont des fonctions protocolaires, rituelles, emblématiques, ou administratives précises : audience, appartements royaux, administration du trésor, accueil. À proximité de la Terrasse se trouvaient d’autres éléments : tombes royales, autels, jardins. Il y avait aussi les habitations de la ville basse dont aujourd’hui il ne reste rien de visible. De nombreux bas-reliefs sculptés sur les escaliers et portes des palais représentent la diversité des peuples composant l’empire. D’autres consacrent l’image d’un pouvoir royal protecteur, souverain, légitime, et absolu, ou désignent Xerxès Ier comme successeur légitime de Darius le Grand. Les multiples inscriptions royales persépolitaines cunéiformes rédigées en vieux-persan, babylonien, ou élamite, gravées à divers endroits du site, procèdent des mêmes buts, et précisent également pour certains bâtiments le roi ayant ordonné leur érection.

L’idée que Persépolis n’avait qu’une occupation annuelle et rituelle dédiée à la réception par le roi des tributs offerts par les nations assujetties de l’empire à l’occasion des cérémonies du nouvel an perse a longtemps prévalu. Il est maintenant certain que la cité était occupée en permanence et tenait un rôle administratif et politique central pour le gouvernement de l’empire. De nombreuses archives écrites sur des tablettes d’argile découvertes dans les bâtiments du trésor et les fortifications ont permis d’établir ces rôles, et livrent des renseignements précieux sur l’administration impériale achéménide et la construction du complexe. Persépolis est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.

Historique

Construction

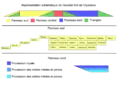

| Historique présumé des constructions[1]. |

1re période : Darius Ier

|

2e période : Darius Ier - Xerxès Ier

|

3e période : Xerxès Ier

|

4e période : Artaxerxès Ier

|

5e période

|

Inconnue

|

Après avoir continué l'œuvre de Cyrus II à Pasargades et parallèlement aux importants travaux de construction entrepris à Suse, Darius Ier décide d'établir une nouvelle capitale ; cette décision est généralement interprétée comme une volonté de se distinguer de la branche aînée des Achéménides, à laquelle Pasargades est fortement liée. Il choisit pour cela une ville identifiée depuis comme étant Uvādaicaya (Matteziš en babylonien). Cette ville doit déjà avoir une certaine importance politique puisque c'est là que Darius fit exécuter Vahyazdāta, son principal opposant perse, en Par ailleurs, la présence de palais et de portes monumentales remontant à Cyrus et Cambyse II est attestée, ainsi qu'un tombeau inachevé probablement destiné à Cambyse. Des tablettes babyloniennes montrent qu'il s'agit alors d'un centre urbain développé, actif et peuplé, ayant des relations commerciales avec la Babylonie, capable d'assurer les moyens logistiques et alimentaires pour un chantier de cette ampleur[2]. Pierre Briant, historien de la Perse achéménide, note en effet que la mise en œuvre chronologiquement proche de chantiers importants à Suse et Persépolis suppose la mobilisation de moyens considérables. De fait, ces constructions entrent dans le cadre d'un plan global de réaménagement des résidences royales visant à montrer à tous que « l'avènement du nouveau roi marque une refondation de l'empire »[3].

Darius choisit pour site de construction le bas de la formation rocheuse du Kuh-e Rahmat qui devient ainsi le symbole de la dynastie achéménide. Il y fait ériger la Terrasse, des palais (Apadana, Tachara), les salles du Trésor, ainsi que les murailles est. Il est difficile de dater avec précision la construction de chaque monument. La seule indication irréfutable est fournie par des tablettes retrouvées sur le site qui attestent une activité au moins dès , lors de la construction des fortifications. On peut en revanche attribuer la plupart des constructions aux périodes correspondant aux règnes des différents souverains[4]. Les constructions de Darius sont ensuite terminées et complétées par ses successeurs : son fils Xerxès Ier ajoute au complexe la Porte de toutes les nations, le Hadish, ou encore le Tripylon. Sous Artaxerxès Ier en , on dénombre 1 149 artisans présents sur les chantiers[5]. Le site reste en construction au moins jusqu’en , et peut-être même jusqu’à la chute de l’empire achéménide : une porte reste en effet inachevée, ainsi qu'un palais attribué à Artaxerxès III[6].

Au contraire d'autres constructions monumentales antiques grecques ou romaines, la construction de Persépolis ne doit rien à l’esclavage. Elle est entièrement assurée par des ouvriers venant de tous les pays de l’Empire : Babylonie, Carie, Ionie, ou Égypte[7]. Sur ce point notons que l’Égypte est conquise en par Cambyse II où il se fait nommer pharaon, massacre l'élite et détruit des temples. La venue d'artisans des différentes parties d'un Empire si récemment conquis, même rémunérés, suggère un déplacement forcé avec ou sans la famille (point sur lequel il ne peut y avoir que des suppositions). D'autre part, la pratique de l'esclavage étant avérée dans l'empire achéménide (bas reliefs et tablettes), rien n'indique que les carrières d’où proviennent les pierres ou les forêts d’où venait le bois d’œuvre n'étaient pas exploitées par des esclaves ni que les matières premières et les finances ne provenaient des tributs de guerre des récentes conquêtes (y compris la vente d’esclave)[8].

Destruction

Protégée par sa situation au cœur de l’empire achéménide, Persépolis ne dispose pas de solides défenses. En outre, la position au pied du Kuh-e Ramat représente un point faible à cause du faible dénivellement à l’est, entre la Terrasse et le sol. Ce côté était protégé par un rempart et des tours[9] - [10].

Les connaissances de la prise et de la destruction de Persépolis, attribuées à Alexandre le Grand, proviennent essentiellement des écrits d’historiens antiques, au premier rang desquels Plutarque[11], Diodore de Sicile[12], et Quinte-Curce[13]. Certains éléments archéologiques corroborent leurs dires, mais leur version de la destruction de la cité est contestée : Duruy la met en doute puisqu’« on voit peu de temps après la mort du conquérant, le satrape Peucestès y sacrifier aux mânes de Philippe et d’Alexandre »[14].

D’après Plutarque, Diodore de Sicile et Quinte-Curce, Tiridate, gardien du trésor, fait porter à Alexandre, dont l’armée approchait, une lettre de reddition l’invitant à se rendre à Persépolis en vainqueur. Les richesses lui seraient ainsi rapidement acquises. Les écrits ne mentionnent cependant pas la réponse d’Alexandre. Diodore et Quinte-Curce racontent également la rencontre en route pour Persépolis, de 4 000 prisonniers grecs mutilés ou ayant subi de mauvais traitements de la part des Perses. La chute de Persépolis est suivie du massacre de ses habitants et du sac de ses richesses.

Après avoir pris la cité en , Alexandre y laisse une partie de son armée et poursuit sa route, ne revenant à Persépolis que quelque temps après. À l’issue d’une journée de beuverie en l’honneur de la victoire, Persépolis est incendiée sur ordre du conquérant en mai [15]. Les raisons ayant motivé cette destruction sont controversées. Plutarque et Diodore relatent qu’un Alexandre ivre de vin aurait jeté la première torche sur le palais de Xerxès à l'instigation de Thaïs, maîtresse de Ptolémée Ier Sôter, qui jette la seconde. Thaïs aurait exhorté Alexandre et ses compagnons d’armes à venger ainsi le sac passé d’Athènes par Xerxès Ier. Cette hypothèse pourrait se trouver accréditée par l’intensité des destructions du Tripylon et du Hadish, qui montre que ces bâtiments construits par Xerxès ont plus souffert de l’incendie que d’autres[16]. Certains avancent que la rencontre des prisonniers mutilés, provoquant colère et tristesse du souverain, aurait constitué un motif supplémentaire de représailles.

En réalité, il est maintenant admis par les historiens que la raison de la destruction de Persépolis est plus vraisemblablement d’ordre politique. La décision d’Alexandre semble effectivement réfléchie. Alors que le vainqueur prend soin d’épargner les villes prises et notamment Babylone, ne ménageant aucun geste pour se concilier la population, il accomplit à Persépolis un geste d’une haute portée symbolique dictée par le contexte perse : le cœur idéologique du pouvoir achéménide se situe toujours dans ses capitales. La population, ayant fait acte de soumission forcée ou volontaire, reste attachée au souverain légitime et est en mauvais termes avec les conquérants. La décision est donc prise d’incendier le sanctuaire dynastique perse afin de signifier à la population le changement de pouvoir[17]. Duruy dit ainsi qu’« Alexandre voulut annoncer à tout l’Orient, par cette destruction du sanctuaire national, la fin de la domination persique »[14].

Les écrits anciens mentionnent les regrets exprimés plus tard par un Alexandre honteux de son geste. Pour Briant, ces regrets impliquent en fait qu'Alexandre, reconnaissant son échec politique, l'attribuait à cette destruction[17].

La destruction de Persépolis marque la fin du symbole de la puissance achéménide. Le premier empire perse disparaît complètement avec la mort de Darius III, dernier empereur de sa dynastie. L’hellénisation commence avec les Séleucides.

Persépolis a continué d'être utilisée par les dynasties perses suivantes. Au pied de la Terrasse se trouve un temple, peut-être construit par les Achéménides, et réutilisé par les Séleucides, puis par les Fratadaras (gardiens du feu)[18].

La ville basse est progressivement abandonnée au profit de sa voisine Istakhr, à l'époque parthe. Des graffitis, attribuables aux derniers rois de Perse sous les Parthes ou au début de l'ère sassanide, montrent que le site est cependant resté lié à la monarchie perse, au moins symboliquement. En effet, une inscription en Pehlevi relate qu'un fils de Hormizd Ier ou Hormizd II y donne un banquet et y fait procéder à un service cultuel. Persépolis a donc pu continuer à servir de lieu de culte plusieurs siècles après l'incendie de Persépolis sert également de référence architecturale pour certains éléments des constructions sassanides telles le palais de Firouzabad[19].

Graffiti sassanide montrant un cavalier, Musée de Persépolis

Graffiti sassanide montrant un cavalier, Musée de Persépolis Inscription en Pehlevi, Musée de Persépolis

Inscription en Pehlevi, Musée de Persépolis

Premières visites des ruines : le temps des voyageurs

.JPG.webp)

Les ruines sont connues par les Sassanides sous le nom moyen-persan de st stwny (« les cent colonnes »)[19], et depuis le XIIIe siècle, sous celui de Chehel minār (« les quarante colonnes »). Le nom actuel de Takht-e Jamshid semble provenir d’une interprétation des reliefs les reliant aux exploits du héros mythique Jamshid[10]. Le site fait l’objet de nombreuses visites par les Occidentaux du XIVe au XVIIIe. Aux simples observations anecdotiques des débuts se substituent progressivement des travaux descriptifs de plus en plus poussés [10] - [20] - [21] - [22] - [23]:

- De passage alors qu'il se rend à Cathay en 1318, Odoric de Pordenone, moine voyageur vénitien passe par Chehel minār sans s’attarder sur les ruines. C’est le premier Européen à mentionner le site. Il est suivi après plus d’un siècle (1474) par un autre voyageur vénitien : Josaphat Barbaro.

- Le missionnaire portugais, Antonio de Gouvea, visite le site en 1602. Il y remarque des inscriptions cunéiformes et des représentations d’« animaux à têtes d’homme ».

- L’ambassadeur d’Espagne auprès de Shah Abbas Ier, Don Garcias de Silva y Figueroa, décrit longuement le site dans une lettre datant de 1619. S’appuyant sur les textes grecs, il fait clairement le lien entre Persépolis et Chehel Minār.

- De 1615 à 1626, le Romain Pietro Della Valle visite de nombreux pays d’Orient. Il rapporte de Persépolis des copies d’inscriptions cunéiformes qui servirent plus tard au déchiffrage de l’écriture.

- Il est suivi par les Anglais Dodmore Cotton et Thomas Herbert de 1628 à 1629, dont le voyage a pour objet l’étude et le déchiffrage des écritures orientales.

- De 1664 à 1667, Persépolis est visitée par les Français Jean Thévenot et Jean Chardin. Thévenot note à tort dans son ouvrage Voyage au Levant, que ces ruines sont trop petites pour être la demeure des rois de l’ancienne Perse. Chardin attribue clairement le site à Persépolis. Il s’attache les services du dessinateur Guillaume-Joseph Grelot et décrit la cité royale dans un ouvrage dont la qualité est saluée par Rousseau.

- En 1694, l’Italien Giovanni Francesco Gemelli-Carreri reporte les dimensions de toutes les ruines auxquelles il accède, et étudie les inscriptions.

- En 1704, le Hollandais Cornelis de Bruijn observe et dessine les ruines. Il publie ses travaux en 1711 : Reizen over Moskovie, door Persie en Indie, puis en 1718, en français : Voyages de Corneille le Brun par la Moscovie, en Perse, et aux Indes orientales.

Missions archéologiques : le temps des scientifiques

Le XIXe, puis le XXe siècle voient se multiplier les missions scientifiques à Persépolis[15] - [21] - [24] - [25] - [26] - [27]:

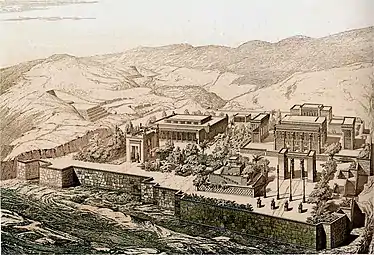

- En 1840 et 1841, le peintre Eugène Flandin et l'architecte Pascal Coste, attachés à l'ambassade de France, visitent plusieurs ruines en Perse parmi lesquelles Persépolis. Ils en établissent un relevé topographique et descriptif.

- Les premières véritables fouilles archéologiques sont réalisées en 1878. Motamed-Od Dowleh Farhad Mirza, gouverneur de Fars, dirige des travaux dégageant une partie du Palais des Cent-Colonnes.

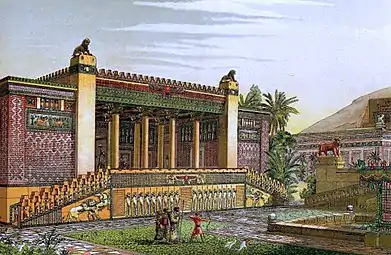

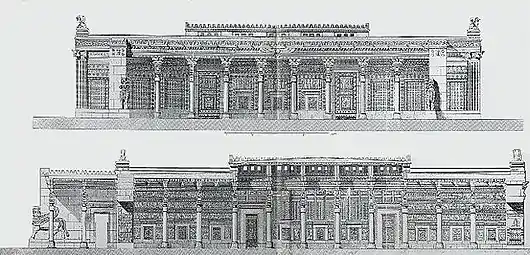

- Peu après, les Français Charles Chipiez et Georges Perrot réalisent une exploration très importante du site. Grâce à une étude architecturale poussée des ruines et des débris excavés, Chipiez dessine de saisissantes reconstructions des palais et monuments tels qu’ils lui semblent avoir dû être à l’époque achéménide.

- Le savant allemand Franz Stolze explore également les sites archéologiques de Fars et publie le résultat de ses travaux en 1882.

- Les archéologues français Jane et Marcel Dieulafoy réalisent deux missions archéologiques en Perse (1881-82 et 1884-86). Ils explorent Persépolis dont ils ramènent pour la première fois des documents photographiques. Ils réalisent également des reconstructions et rapportent de nombreuses pièces archéologiques.

- De 1931 à 1939, des fouilles sont réalisées par les Allemands Ernst Herzfeld puis Erich Frederich Schmidt, missionnés par l’Oriental Institute de l’université de Chicago.

- Au cours des années 1940, le Français André Godard, puis l’Iranien A. Sami, poursuivent les fouilles pour le compte de l’Iranian Archeological Service (IAS), depuis intégré à l'Organisation de l'héritage culturel d'Iran.

- Par la suite, l’IAS sous la direction d’Ali Tajvidi dirige des travaux d’excavation et de restauration partielle en coopération avec les Italiens Giuseppe et Ann Britt Tilia, de l’Instituto Italiano Per il Medio ad Estremo Oriente. Ces fouilles ont révélé l’existence probable de deux autres palais attribués à Artaxerxès I et Artaxerxès III, qui ont disparu.

- De 2008 à 2016, une équipe italo-iranienne guidée par Pierfrancesco Callieri et Alireza Askari Chaverdi a découvert la ville basse se trouvant au pied de la terrasse de Persépolis et une porte monumentale construite avant le règne de Darius Ier.

Toutes les structures de Persépolis ne sont pas encore fouillées. Il reste deux monticules à l’est du Hadish et du Tachara dont les origines ne sont pas encore connues[6].

Histoire récente

Des cérémonies fastueuses, avec des parades historiques en tenue d’époque achéménide, se sont déroulées pendant trois jours en 1971 à Persépolis, à l’occasion de la célébration des 2 500 ans de la monarchie. Le shah Mohammed Reza Pahlavi convie alors la plupart des chefs d'État du monde, souverains, ou présidents, etc. à séjourner dans un village de tentes à côté du site archéologique. Le faste des cérémonies, mobilisant plus de 200 serviteurs venus de France pour les banquets, suscite une polémique dans la presse internationale et contribue à ternir l’image du Shah. Le montant des dépenses est évalué à l'époque à plus de 22 millions de dollars US, le financement est réalisé au détriment de projets d’urbanisme ou sociaux. Les partisans du Shah rétorquent qu'il s'agit d'une vitrine d'investissements futurs[28]. Mais même si cette somme est comparable à celle de n'importe quel sommet international (dépenses de sécurité, etc.), c'est la signification symbolique de l'événement qui est critiquée par la presse internationale. En outre, les festivités s’accompagnent d’une répression des opposants au Shah[29]. Le président de la République française, Georges Pompidou, se fait représenter au dernier moment par son Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, et la reine d'Angleterre envoie le duc d'Édimbourg et la princesse Anne. La décoration (en particulier la maison Baguès), les traiteurs, le service, les tentes, etc. provenaient de France.

Une tentative iconoclaste, comparable à celle ayant détruit quelque vingt ans plus tard les Bouddhas de Bâmiyân, a lieu après la révolution islamique de 1979, dans le but d’éradiquer la forte référence culturelle à la période préislamique et à la monarchie. C'est ainsi que l’ayatollah Sadeq Khalkhali tente avec ses partisans de raser Persépolis à l’aide de bulldozers. L’intervention de Nosratollah Amini, gouverneur de la province de Fars, et la mobilisation des habitants de Chiraz s’interposant devant les engins permettent alors de sauver le site de la destruction[30].

Persépolis est un milieu fragile dont la préservation peut être compromise par l’activité humaine. La question de la nocivité de certains composants chimiques issus de pollutions agricoles est régulièrement soulevée[31]. Un programme de protection du site a récemment commencé, visant à limiter les dégradations liées à l’érosion et au passage de visiteurs : des toitures ont déjà été mises en place protégeant certains éléments comme l’escalier est de l’Apadana, et il est prévu de recouvrir le sol d’un plancher sur les lieux de passage[32]. La construction d’un barrage proche de Pasargades entretient une polémique entre le ministère iranien de l’archéologie et le ministère de la culture et du patrimoine. La montée des eaux pourrait endommager nombre de sites archéologiques de la région, dont Persépolis[33]. De plus, la construction d’une ligne de chemin de fer dont le tracé pourrait passer à proximité de Persépolis et Naqsh-e Rostam fait également redouter des dommages pour ces sites, ce qui pourrait faire passer certains de la liste du patrimoine mondial à celle des sites en danger par l'UNESCO[34]. Des actions en justice menées par l'Office de Fars de l'Organisation de L'Héritage Culturel et du Tourisme ont déjà abouti à la condamnation du ministère des transports[35]. En parallèle, une demande de rattachement des sites voisins de Naqsh-e Rostam, Naqsh-e Rajab, Ishtakr, et Kuh-e Ramat au classement de Persépolis par l'UNESCO est en cours[36], ce qui pourrait contrarier le tracé actuel du chemin de fer. De plus, Persépolis est régulièrement victime de vols liés au trafic d’antiquités[37], voire de vandalisme[38]. Le site subit également des dégradations du fait de négligences comme à l'occasion de la réalisation de films[39]. Une extension du musée est également prévue, dont les modalités exactes ne sont pas encore définies : le classement du site au patrimoine mondial interdit en effet toute modification[40].

L'art persépolitain

Architecture

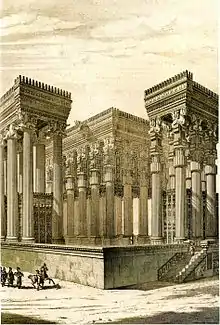

Les Perses ne possèdent pas à l’origine un bagage architectural propre : en effet, il s’agit initialement d’un peuple semi-nomade de pasteurs et cavaliers[41]. Or, dès sa fondation par Cyrus le Grand, l'Empire perse se dote de constructions monumentales. D'abord inspirés par les peuples conquis, les architectes achéménides intègrent ces influences et proposent rapidement un art original. Si, à Pasargades, le plan général montre encore des influences nomadiques avec ses bâtiments étirés, dispersés dans un immense parc, cinquante ans plus tard celui de Persépolis fait preuve de rationalisation et d'équilibre : le plan carré est systématisé, les colonnes sont strictement arrangées (6 × 6 m pour l'Apadana, 10 × 10 m dans le palais des Cent Colonnes...), y compris dans la plupart des petites salles du Harem et les annexes des palais. Les transitions des portiques aux côtés latéraux sont assurées par des tours d'angle à l'Apadana, une autre innovation majeure. Les deux grandes portes et les différents passages distribuent la circulation vers les bâtiments principaux[42].

Ces réalisations sont des créations originales dont le style résulte de la combinaison d’éléments issus des civilisations assujetties. Il ne s’agit pas d’une hybridation, mais plutôt d’une fusion des styles qui en crée un nouveau. Issue du savoir faire d’architectes et ouvriers de tout l’empire, l’architecture perse est utilitaire, rituelle et emblématique. Persépolis montre ainsi de nombreux éléments attestant de ces sources multiples[43].

Corniche de style pharaonique égyptien

Corniche de style pharaonique égyptien Lamassus de style assyrien

Lamassus de style assyrien

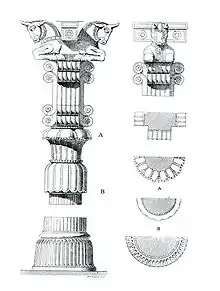

Du fait de l’inclusion de l’Ionie dans les satrapies de l’empire, l’architecture perse achéménide est marquée par une forte influence grecque ionienne, particulièrement visible dans les salles hypostyles et les portiques des palais de Persépolis[44]. L’essor du style ionien en Grèce est brisé net après l’invasion perse, mais il s’exprime de manière éclatante en Perse, au moyen de monuments grandioses. Des architectes lydiens et ioniens sont en effet engagés sur les chantiers de Pasargades, puis plus tard sur ceux de Persépolis et Suse. Ils en réalisent les principaux éléments, et on trouve ainsi des graffitis en grec dans les carrières proches de Persépolis, mentionnant les noms de chefs carriers. Ils jouent un rôle majeur dans l’éclosion du style perse, autant dans l’appareil que dans la maçonnerie. La participation de Grecs à l’érection de colonnes et à l’ornement de palais en Perse est également mentionnée par la charte de Suse, ainsi que par Pline l'Ancien[45] - [46]. Les colonnes de Persépolis sont effectivement de style ionien, avec un fût cannelé et mince : le diamètre est inférieur au dixième de la hauteur, aucune colonne de Persépolis n'est large de plus d'1,9 m. Certains chapiteaux portent des griffons inspirés des griffons de bronze archaïques grecs[43].

Parmi les éléments de style pharaonique égyptien aisément reconnaissables, on citera les gorges des corniches surplombant les portes, ainsi que le départ des chapiteaux[43]. Certains attribuent également aux Égyptiens l'apport du portique[42].

L'influence de la Mésopotamie est bien sûr très présente, en particulier dans la formule palatine associant deux palais, l’un pour l’audience publique et l’autre pour l’audience privée. Cette influence est également visible dans les motifs de palmettes ou de rosaces fleuries décorant reliefs et palais, ou dans les merlons crénelés rappelant la forme des ziggourats, ornant les escaliers des palais. Des reliefs émaillés et polychromes sont d’inspiration babylonienne. Enfin, les orthostates ornés de bas reliefs de l’Apadana, les hommes-taureaux ailés des portes sont de style assyrien[43].

Présent au Moyen-Orient avant les Perses, le principe d’espaces internes créés par des supports et plafonds en bois évolue, la salle hypostyle devient l’élément central du palais. L'apport des techniques grecques permet à l'architecture perse d'aboutir à des constructions différentes où l’espace a des fonctions différentes : le dégagement de vastes espaces au moyen de colonnes hautes et fines constitue une révolution architecturale propre à la Perse. Les salles hypostyles y sont destinées aux foules et plus seulement aux prêtres comme en Grèce ou en Égypte[47].

La plupart des colonnes sont en bois, reposant éventuellement sur une base de pierre ; elles ont toutes disparu. C'est seulement lorsque la hauteur est trop importante que la pierre est utilisée comme celles de l'Apadana et de la Porte de toutes les nations. Les colonnes de pierre ayant subsisté sont très composites et montrent une influence des différentes civilisations de l'empire, ce qui n'est peut-être pas innocent : la base campaniforme est une création achéménide mais sans doute d'inspiration hittite ; le fût cannelé est ionien ; le chapiteau, d'une hauteur démesurée pouvant aller jusqu'au tiers de la colonne commence par un chapiteau de style égyptien suivi d'un pilier carré à double volute, une création iranienne inspirée par des motifs assyriens. Le tout est surmonté d'une imposte thériomorphe (de forme animale), autre motif importé de Mésopotamie cette fois, mais dont la fonction de soutien de poutres est inédite. On peut voir dans cette composition un résumé de la diversité de l'empire[42].

Comme tous les palais achéménides, ceux de Persépolis avaient systématiquement des murs en brique crue, ce qui peut paraître surprenant dans une région où la pierre de construction est disponible en quantité. C'est en fait une caractéristique commune à tous les peuples de l'Orient, qui ont réservé les murs de pierre aux temples et aux murailles. Aucun mur de Persépolis n'a donc survécu, les éléments encore dressés sont les chambranles des portes et les colonnes de pierre[42].

Bien que sa construction se soit étalée sur deux siècles, Persépolis montre une remarquable unité de style caractérisant l'art achéménide : initié à Pasargades, achevé sous Darius à Persépolis, on ne note plus d'évolutions notables tant dans l'architecture que dans les décorations ou les techniques. Seules les dernières tombes royales perdent une branche par rapport à celles de Naqsh-e Rostam, sans doute par manque de place mais leurs bas-reliefs sont strictement identiques à celle de Darius[42].

Sculpture

La forme la plus connue et la plus répandue de sculpture achéménide est le bas-relief, s'exprimant particulièrement à Persépolis. Ils y décorent systématiquement les escaliers, les côtés des plateformes des palais et l'intérieur des baies. Les œuvres sont réalisées en série, et signées par le sculpteur. On suppose qu'ils sont également utilisés pour la décoration des salles hypostyles. On peut y voir des inspirations égyptienne et assyrienne, voire grecque pour la finesse de l'exécution, sachant que nombre d'artisans ou d'esclaves provenaient de ces contrées. On y rencontre la plupart des stéréotypes des représentations orientales antiques. Ainsi, tous les personnages sont représentés de profil. Si la perspective est parfois présente, les différents plans sont généralement rendus l'un sous l'autre. Les proportions entre les personnages, les animaux et les arbres ne sont pas respectées. En outre, le principe d'isocéphalie est strictement appliqué, y compris sur différentes marches d'escalier. Les sujets représentés composent des défilés de représentants des peuples de l'empire, de nobles perses, de gardes, des scènes d'audience, des représentations royales et des figures de combats opposant un héros royal à des animaux réels ou imaginaires. Ces bas-reliefs sont remarquables pour leur qualité d'exécution, chaque détail y est rendu avec une grande finesse[42].

On connaît très peu de sculptures achéménides en ronde-bosse. Celle de Darius, retrouvée à Suse est la plus connue, mais il ne s'agit cependant pas d'un exemple unique. Plutarque mentionne par exemple qu'une grande statue de Xerxès Ier se trouvait à Persépolis[11].

Cependant, de nombreux éléments de décoration peuvent être considérés comme de la ronde-bosse. Elle est surtout utilisée pour des représentations d'animaux réels ou mythologiques, fréquemment inclus comme éléments architecturaux dans les portes et les chapiteaux. Ce sont essentiellement des taureaux qui sont représentés comme gardiens des portes, ainsi qu'au portique du Palais des Cent Colonnes. Les chapiteaux de colonne se terminent par des impostes de protomés animaliers : taureaux, lion, griffons, etc. Les animaux sont très stylisés, sans aucune variation[42]. Quelques statues entièrement en ronde-bosse ont également été retrouvées, comme celle représentant un chien qui décorait une tour d'angle de l'Apadana.

Polychromie

L’utilisation de couleurs a souvent été mésestimée du fait des nombreuses altérations que subissent les pigments au cours du temps. Intempéries, fragilité des enduits, ou périssabilité des pigments organiques en sont les raisons principales. D’autres dégradations peuvent également survenir du fait de manipulations, de traitements de conservation et de rénovation des pièces. Nettoyages, applications de vernis, d’enduits protecteurs, voire retouches colorées ont été ainsi mis en cause dans l’apparition de fausses teintes ou la dégradation d’objets. Ces manipulations, comme la mise en évidence de composants artificiels de peintures modernes sur certaines pièces, poussent les scientifiques à examiner avec prudence et minutie toute découverte de traces colorées sur des sculptures et objets achéménides[48].

La mise en évidence de multiples couleurs sur de nombreuses pièces issues de la plupart des palais et bâtiments persépolitains atteste la richesse et l’omniprésence de peintures polychromes à Persépolis. Il ne s’agit pas seulement de preuves reposant sur des traces pigmentaires persistant sur des objets, mais de preuves consistantes comme des agglomérats de peintures formant des grumeaux, de couleurs ayant pris en masse dans des bols retrouvés en de multiples endroits du site[48].

De telles couleurs étaient utilisées non seulement sur les éléments architecturaux (murs, reliefs, colonnes, portes, sols, escaliers, statues), mais aussi sur les tissus et autres décorations. Briques vernissées, revêtement de sols en chaux colorée à l’ocre rouge ou gypseux vert-gris, colonnes peintes et autres tentures paraient ainsi de multiples couleurs les intérieurs et extérieurs des palais. Des traces de couleur rouge ont également été retrouvées sur la statue de Darius conservée au musée national d’Iran à Téhéran[49] - [48].

La grande palette des couleurs retrouvées donne en effet une idée de la richesse polychromique présente à l’origine : noir (asphalte), rouge (verre rouge opaque, vermillon, hématite de l’ocre rouge), vert, bleu égyptien, blanc, jaune (ocre ou doré). L’utilisation de pigments végétaux est évoquée, mais n’est pas à ce jour démontrée[48].

Il peut néanmoins être difficile de reconstituer précisément la véritable palette de couleurs présente en un lieu précis, plusieurs reliefs ou palais ayant été reconstruits ou restaurés en utilisant des pièces ou des fragments réassemblés provenant en fait de plusieurs endroits. L’examen des différences entre certains reliefs et leur dessins antérieurs par Flandin, a permis par exemple de mettre en évidence des erreurs de restaurations portant sur un sphinx[48].

Complexe palatin

Terrasse

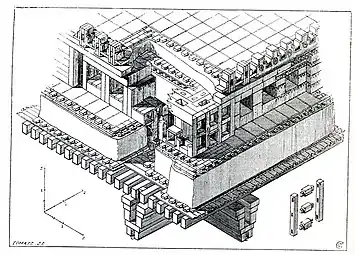

Le complexe palatin de Persépolis repose sur une terrasse de 450 m sur 300, et 14 m de haut, qui présente quatre niveaux de 2 m. L’entrée débouche sur le niveau réservé aux délégations. Les quartiers des nobles sont sur un niveau supérieur. Les quartiers réservés au service et à l’administration sont situés sur le plus bas niveau. Les quartiers royaux sont sur le plus haut niveau, visibles par tous. Le calcaire gris est la pierre la plus utilisée pour la construction. L'organisation des constructions suit un plan rigoureusement orthogonal suivant une organisation hipoddamienne[50] - [51].

Le côté est de la terrasse est formé par le Kuh-e Rahmat, dans la paroi duquel sont creusées les sépultures royales qui surplombent le site. Les trois autres côtés sont formés par un mur de soutènement dont la hauteur au sol varie de 5 à 14 m. Le mur est composé d’énormes pierres taillées, ajustées sans mortier et fixées au moyen de chevilles métalliques. La façade ouest constitue le front du complexe et présente l’accès principal à la Terrasse sous la forme d’un escalier monumental[52].

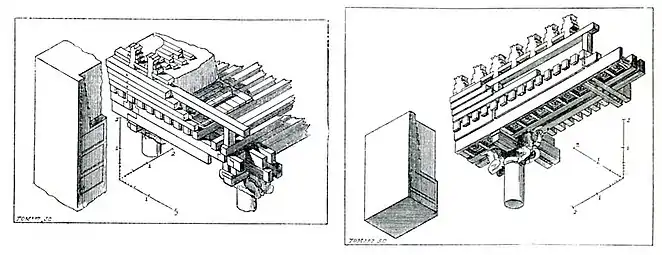

Le nivellement du sol rocheux est assuré par le comblement des dépressions avec de la terre et des pierres. Le terrassement final est réalisé au moyen de lourdes pierres également fixées entre elles par des chevilles métalliques. Au cours de cette première phase préparatoire, le réseau de drainage et d’adduction d’eau est mis en place, parfois taillé à même le roc[15]. Les blocs ont été découpés et formatés à l’aide de burins et de barres à mine, permettant la fragmentation des pierres en surfaces planes. Le levage et le positionnement des pierres ont été assurés au moyen de madriers[53].

Sur la façade sud, des inscriptions trilingues cunéiformes ont été retrouvées. Le texte, rédigé en élamite, se rapproche d'une inscription des palais de Suse, et proclame :

- « Moi, Darius le Grand Roi, roi des rois, roi des pays, roi sur cette terre, fils d'Hystapes, l'Achéménide. »

- Et Darius le roi dit : « en cet emplacement où cette forteresse-ci a été construite, là ou auparavant aucune forteresse n'avait été construite. Par la grâce d'Ahuramazda, cette forteresse-ci, moi je l'ai construite ainsi qu'en était le dessein d'Ahuramazda, tous les dieux (étant) avec lui, (à savoir) que cette forteresse fût construite. Et je l'ai construite, parachevée et rendue belle et résistante, ainsi que cela m'avait été prescrit ».

- Et Darius le roi dit : « Moi, qu'Ahuramazda me protège, tous les dieux (étant) avec lui, et aussi cette forteresse-ci, et encore ce qui a été aménagé pour cet emplacement. Ce que pensera l'homme qui est hostile, que cela ne soit pas reconnu ! »[3]

Ces inscriptions pourraient correspondre à l’emplacement de l'entrée initiale du complexe, avant la construction de l’escalier monumental et l’ajout de la Porte de toutes les nations[54].

La configuration de la Terrasse suggère que sa conception a également pris en compte des impératifs de défense du site en cas d’attaque. Un mur et des tours en constituaient le périmètre, doublé à l'est par un rempart fortifié et des tours. L’angulation des murs est en effet réalisée de façon à ouvrir un champ de vision maximal aux défenseurs vers l'extérieur[55].

La Terrasse supporte un nombre impressionnant de constructions colossales, réalisées en calcaire gris provenant de la montagne adjacente. Ces constructions se distinguent par l’utilisation importante de colonnades et de piliers, dont un bon nombre est resté debout. Les espaces hypostyles sont constants, quelles que soient leurs dimensions. Ils associent des salles comptant 99, 100, 32, ou 16 colonnes suivant des arrangements variables (20×5 pour une salle du Trésor, 10×10 pour le Palais des Cent-Colonnes). Certaines de ces constructions n’ont pas été achevées. Des matériaux et déchets utilisés par des ouvriers ont même été retrouvés, n’ayant pas été nettoyés[27]. Des fragments de récipients ayant servi à stocker de la peinture ont été ainsi mis au jour par hasard en 2005 à proximité de l’Apadana. Ils confirment les indices déjà connus attestant de l’utilisation de peintures pour la décoration des palais[56] - [57].

Escalier principal (ou escalier de Persépolis)

L’accès à la Terrasse se fait par la façade ouest au moyen d’un escalier monumental symétrique à deux volées divergentes puis convergentes. Ajouté par Xerxès, cet accès remplace l'accès initial qui se faisait par le sud de la terrasse. L'escalier devient alors la seule entrée importante. Des accès secondaires ont pu exister notamment sur le versant est dont la hauteur est moindre en raison de la déclivité du sol. Il est construit avec des blocs massifs de pierre taillés et chevillés. Chaque volée comporte 111 marches, larges de 6,9 m, profondes de 31 cm, et présentant une déclivité de 10 cm. La faible côte réalisée autorise ainsi l’accès aux cavaliers et chevaux. Certaines pierres permettent à elles seules la taille de cinq marches. L’escalier était fermé en haut par des portes de bois dont les charnières pivotaient dans des alvéoles taillées dans le sol. Il débouche sur une petite cour ouvrant sur la porte de toutes les nations[50].

Une autre explication à la faible déclivité est le fait que les visiteurs reçus étaient souvent de hauts dignitaires âgés, et qu'ainsi l'accès leur était plus facile. De plus cela leur permettait de monter les marches sans avoir à se pencher en avant, et ainsi de garder une posture digne.

Porte de toutes les nations

Taureaux de la Porte des nations (accès ouest)

Taureaux de la Porte des nations (accès ouest) Porte des nations (vue ouest)

Porte des nations (vue ouest) Lamassus de la Porte des nations (accès est)

Lamassus de la Porte des nations (accès est)

La Porte de toutes les nations, ou Porte de Xerxès, a été construite par Xerxès Ier, fils de Darius le Grand. La date présumée de sa construction est [58].

Son entrée ouest est gardée par deux taureaux colossaux qui en composent les montants et mesurent 5,5 m de haut, d’inspiration assyrienne. Elle donne sur un hall central de 24,7 m2. Des bancs de marbre longent les murs du hall qui était couvert à l’origine. Son toit était supporté par quatre colonnes de 18,3 m de haut, symbolisant des palmiers, et dont les sommets sculptés représentent des feuilles de palme stylisées[59]. À l’entrée ouest s’ajoutent deux sorties : une vers le sud ouvrant sur la cour de l’Apadana, et une vers l’est ouvrant sur l’Allée des processions. Cette dernière est gardée par une paire de statues colossales représentant des hommes-taureaux ailés, ou lammasus[60]. Ces figures protectrices sont aussi présentes sur des chapiteaux de colonnes du Tripylon. On en observe également des restes de pieds à la base de montants de la Porte inachevée[61]. Chaque entrée de la Porte de toutes les nations était fermée par une porte de bois à deux battants dont les charnières pivotaient dans des alvéoles taillées dans le sol. Les portes étaient ornées de métaux précieux[62].

Une inscription cunéiforme est gravée au-dessus des taureaux de la façade ouest dans les trois langues majeures de l’empire (vieux-persan, babylonien, et élamite) :

« Ahuramazda est le grand dieu, qui a créé cette terre ici, qui a créé ce ciel là-bas, qui a créé l’homme, qui a créé le bonheur pour l’homme, qui a fait Xerxès roi, unique roi de nombreux, unique souverain de nombreux.

Je suis Xerxès, le grand roi, le roi des rois, le roi des peuples aux nombreuses origines, le roi de cette terre grande au loin, le fils du roi Darius l’Achéménide.

Le roi Xerxès déclare : « Grâce à Ahuramazda, j’ai fait ce Portique de tous les peuples ; il y a encore beaucoup de bon qui a été fait dans cette Perse, que moi j'ai fait et que mon père a fait. Tout ce qui a été fait en outre, qui paraît bon, tout cela nous l'avons fait grâce à Ahuramazda. »

Le roi Xerxès déclare : « Qu’Ahuramazda me protège, ainsi que mon royaume, et ce que j'ai fait, et ce que mon père a fait, qu'Ahuramazda protège cela aussi. »[63] »

Cette inscription laisse donc penser que la Porte de toutes les nations a été nommée ainsi par Xerxès en référence aux multiples peuples et royaumes composant l’empire achéménide[59]. Cette inscription est également retrouvée au-dessus des lammasus[64].

Allée des processions et Porte inachevée

Longeant d’ouest en est la partie nord de la Terrasse, l’allée des processions mène de la Porte de toutes les nations à une construction similaire : La Porte inachevée (aussi appelée le Palais inachevé), appelée ainsi car sa construction tardive n'était pas terminée lors de la destruction du site par Alexandre. Cette porte se trouve donc à l’angle nord-est de la Terrasse, et compte quatre colonnes. Elle débouche sur une cour qui ouvre sur le Palais des Cent-Colonnes. Un double mur bordait l’allée sur ses deux côtés, protégeant l’Apadana et les palais privés des regards. Des salles de garde et des réserves s'y trouvaient dans des appendices. Seules les parties basses de ces murs subsistent à ce jour, mais certains pensent qu’ils atteignaient la hauteur des statues de lamassus. Dans une alcôve sur un côté de l’allée, on peut observer deux têtes de griffons partiellement restaurées qui semblent n’avoir jamais été montées sur des colonnes. Elles peuvent avoir été destinées à une construction ultérieure[65].

Allée des processions (vue est)

Allée des processions (vue est) Chapiteau de colonne à protomés de griffons (allée des processions)

Chapiteau de colonne à protomés de griffons (allée des processions) Porte inachevée (vue sud)

Porte inachevée (vue sud)

Apadana (ou salle d’audience de Darius)

L’Apadana a été construit par Darius le Grand. La date du début de son érection serait , selon deux tablettes d’or et d’argent retrouvées dans des coffres de pierre insérés dans les fondations. Darius y a fait graver son nom et le détail de son empire. La construction aurait duré longtemps et aurait été achevée sous Xerxès Ier[66]. L’Apadana est avec le Palais des Cent-Colonnes, la plus grande et la plus complexe des constructions monumentales de Persépolis. Il se trouve au centre de la partie ouest de la Terrasse. Placé sur un haut niveau, il est accessible par deux escaliers monumentaux en double rampes symétriques et parallèles, qui flanquent le soubassement des côtés nord et est[67].

Palais

Le palais a un plan carré de 60,5 m de côté. Il comporte 72 colonnes dont 13 sont encore debout. Mesurant près de 20 m de haut, les colonnes ont probablement été érigées au moyen de rampes de terre permettant d’amener, puis de positionner les pierres à hauteur voulue. Les rampes sont probablement élevées au fur et à mesure de l’avancement des colonnes, puis la terre est évacuée[68]. Témoignant de l'influence ionienne, les colonnes de l'Apadana présentent le même diamètre et une hauteur proche de celles du temple d’Héra à Samos, en outre, elles présentent des cannelures similaires[69].

Colonnes ioniennes et éléments de colonnes (Apadana)

Colonnes ioniennes et éléments de colonnes (Apadana) Chapiteau de colonne à protomé de taureau (Apadana)

Chapiteau de colonne à protomé de taureau (Apadana) Éléments en marbre gris, remontés d'une colonne de l'Apadana. Musée national d’Iran, Téhéran

Éléments en marbre gris, remontés d'une colonne de l'Apadana. Musée national d’Iran, Téhéran

Les plans initiaux du palais sont plus simples : l’escalier de Persépolis et la Porte de toutes les nations ayant été ultérieurement construits, un accès au palais par le nord devient nécessaire. Cela explique l’ajout d'un escalier sur le flanc nord du soubassement. La partie centrale, une grande salle hypostyle de forme carrée, comporte 36 colonnes ordonnées en six rangées. Elle est entourée à l’ouest, au nord, et à l’est, par trois portiques rectangulaires portés chacun par douze colonnes ordonnées en deux rangées. La partie sud consiste en une série de petites salles, et s’ouvre sur le palais de Darius, le Tachara. Les coins étaient occupés par quatre tours. Ces éléments angulaires assuraient le contreventement efficace des espaces aériens du palais[70] - [71] - [72].

Le plafond était soutenu par des poutres reposant sur des protomés de taureaux et de lions. Opposés, les protomés forment une selle sur laquelle une poutre principale était posée. Les deux têtes faisant ainsi protrusion latéralement sur environ un mètre. Des poutres transversales étaient également posées directement sur les têtes, stabilisées par les oreilles ou les cornes de l’animal sculpté. Ces éléments des animaux sont fixés par des gougeons de fer et assujettis au plomb. Les poutres transversales joignaient les colonnes des rangées voisines, les espaces restant étaient alors couverts par des poutres secondaires. L’ensemble était calfaté et recouvert par une couche de mortier de boue séchée. Les poutres étaient en chêne, en ébène, et en cèdre du Liban[73] - [70]. L’utilisation de toitures légères en cèdre s'ajoutant aux techniques des colonnades ioniennes permettent la libération d'un espace important : l’entre-axe des rangées de colonnes de l’Apadana est de 8,9 m, pour un rapport entre diamètre des colonnes et distance entre les fûts de seulement 1 pour 3,6. En comparaison, celui de la salle hypostyle du temple de Karnak est de 1 pour 1,2. La stylisation du pelage montre une volonté de s’affranchir du réalisme pour des animaux emblématiques[70].

L’ensemble était richement peint comme l'attestent les multiples traces de pigments retrouvées sur les bases de certaines colonnes, les murs et les bas-reliefs des escaliers. L’intérieur de la gorge d’un lion sculpté porte encore des traces distinctes de couleur rouge. Couverts d’une couche de stuc dont on a retrouvé des fragments, les murs étaient également ornés de tentures brodées d’or, carrelés de céramiques, et décorés de peintures représentant des lions, taureaux, fleurs et plantes. Les portes de bois et les poutres portaient également des plaques d’or, des inclusions d’ivoire et de métaux précieux. Les ornements des chapiteaux de colonnes diffèrent selon leur position : taureaux pour les colonnes du hall central et du portique nord, autres figures animales pour les portiques est et ouest[74] - [75].

Chapiteau de colonne à protomé de lion (Apadana)

Chapiteau de colonne à protomé de lion (Apadana) Toit de l’Apadana, par Charles Chipiez (1884)

Toit de l’Apadana, par Charles Chipiez (1884) Reconstruction de l'Apadana, par Charles Chipiez (1884)

Reconstruction de l'Apadana, par Charles Chipiez (1884) Tête de lion et base campaniforme de colonne (Apadana)

Tête de lion et base campaniforme de colonne (Apadana)

Selon l'archéologue David Stronach, la configuration d’un palais comme l’Apadana répond à deux fonctions principales. Ses dimensions autorise la réception de 10 000 personnes, ce qui assure une audience importante au roi. D’autre part, sa surélévation permet au roi d’observer cérémonies et parades se tenant dans la plaine[75]. Des fouilles réalisées à Suse, dans un palais également réalisé pour Darius Ier, ont mis au jour une dalle dans l’Apadana, située dans l’axe du palais en regard du mur sud. La comparaison montrant que les deux palais ont des conceptions voisines, l’existence d’un trône fixé au sol de l’Apadana de Persépolis est probable. De plus, deux passages proches permettaient au roi de se retirer dans les appartements et quartiers royaux adjacents[76] - [77].

Quand Alexandre le Grand a incendié Persépolis, le toit de l’Apadana s’est écroulé vers l’est, protégeant les reliefs de cette partie de l’usure pendant près de 2 100 ans. Une tête de lion massive a été retrouvée dans une fosse proche du mur séparant l’Apadana du Palais des Cent-Colonnes. Elle semble avoir eu pour fonction de soutenir une poutre principale du toit. Sa présence dans une fosse située sous le niveau du sol est cependant inexpliquée. Une réplique du portique de l’Apadana se trouve au musée du site et donne une idée de la magnificence du palais[78].

Escalier est

Schéma de l’escalier est de l’Apadana

Schéma de l’escalier est de l’Apadana Panneau central et ses triangles (Apadana, escalier est)

Panneau central et ses triangles (Apadana, escalier est) Crête ornée de merlons crénelés (Apadana, escalier est)

Crête ornée de merlons crénelés (Apadana, escalier est)

Recouvert par les débris du toit incendié de l'Apadana, l’escalier est a été remarquablement préservé. Il se divise en trois panneaux (nord, central, et sud) et en triangles sous les marches. Le panneau nord montre la réception de Perses et de Mèdes. Le panneau sud montre la réception de personnages provenant des nations assujetties. L’escalier comporte de multiples symboles de fertilité : germes et fleurs de grenade, rangs séparés par des fleurs à douze pétales, ou arbres et graines décorant les triangles[79]. Les arbres, pins et palmettes, symbolisent les jardins du palais[80]. Les panneaux portent des inscriptions indiquant que Darius a construit le palais, que Xerxès l’a complété et a demandé à Ahuramazda de protéger le pays de la famine, de la félonie, et des tremblements de terre[81]. Les personnages des reliefs observent un port altier. Les caractères ethniques sont méticuleusement reportés, et les détails sont ouvragés avec finesse : pelages, barbes, cheveux sont ainsi représentés en petites bouclettes, vêtements et animaux sont caractérisés avec minutie. L’examen de scènes non finies plaide pour une organisation postée du travail, faisant appel à une spécialisation de l’ouvrier (visages, coiffures, parures)[82]. Les artistes et ouvriers qui ont participé à la construction ne disposaient d’aucune liberté de création : ils devaient suivre de façon rigoureuse les orientations fournies par les conseillers du roi. La réalisation des œuvres suit en effet un programme qui ne laisse aucune part à l’improvisation[83]. Initialement polychromes, les frises répondaient aux impératifs fixés par le souverain : mise en valeur de l’ordre et de la rigueur. Ces caractères entraînent un statisme des représentations faisant penser aux orthostates des palais assyriens. La distribution par registres en rangs définis, la raideur des sujets évoquent l’influence du style ionien sévère[82].

- Triangles et panneau central.

Les triangles sont occupés par des reliefs symbolisant le nouvel an : un lion dévorant un taureau. L’équinoxe de printemps montre un ciel où la constellation du Lion est au zénith, tandis que celle du Taureau disparaît à l’horizon sud. Norouz marque donc le début de l’activité agricole après l’hiver. La signification du panneau central est religieuse. Il montre Ahuramazda gardé par deux griffons à têtes humaines, surplombant quatre gardes perses et mèdes. Les Perses tiennent de la main gauche un bouclier rond typique, les sagaies sont tenues de la main droite[81]. Comme sur les autres reliefs du site, les gardes perses sont vêtus d’une longue robe drapée, et portent des coiffes cannelées. Les Mèdes portent des manteaux courts et des pantalons, et sont coiffés de bonnets ronds ou plissés, avec parfois une queue[84].

- Panneau nord.

Le panneau nord est divisé en trois registres et montre la réception du nouvel an sous la forme d’une parade[85]. Du centre vers l’extrémité nord, le registre supérieur montre des immortels suivis par une procession royale. Les immortels portent un bonnet, et sont équipés de lances et de carquois lestés par des pommeaux reposant sur leurs pieds. La procession royale se décompose en un officiel mède précédant les valets puis les porteurs de chaise royale. La chaise royale est portée au moyen de sangles harnachées à l’épaule, soutenant deux bambous passés au travers de la chaise. La chaise elle-même est composée d’un cadre de bois sculpté, dont les pieds ont des formes de pattes animales. Un valet porte l'escabeau utilisé par le roi qui ne saurait toucher la terre. Ses jambes abîmées portent les traces d’une réparation fixée par des clamps de fer. La procession se poursuit par le responsable mède des écuries royales, à la tête des chevaux du roi, chacun dirigé par un page. Les chevaux sont finement ouvragés laissant voir le détail des mors. Le cortège est fermé par deux chariots menés par un élamite. Les chevaux de trait sont plus petits et plus fins que les précédents, donc d’une autre race. Ils tirent deux chariots dont les roues ont douze rayons (symbolisant les douze mois de l’année) et dont les essieux sont sculptés. Le premier chariot diffère de l’autre : des lions sculptés sur la caisse semblent indiquer qu’il s’agit d’un attelage de chasse ou de guerre[86]. Les registres inférieur et moyen montrent également des immortels suivis par des nobles perses (coiffes crénelées ou à plumes) et mèdes (coiffe arrondies avec une petite queue) alternés. Certains portent des bagages, d’autres des germes et des fleurs de grenadiers. Des différences subtiles dans leurs vêtements et bijoux suggèrent des fonctions ou des statuts différents. Les nobles sont représentés discutant et souriants. Leur attitude est détendue et non cérémonieuse. Ils se tiennent parfois par la main, se tournent l'un vers autre, ou posent la main sur l'épaule du précédent dans des attitudes bienveillantes symbolisant leur unité[86] - [87]. Les immortels du registre inférieur sont perses ; armés de lance, arcs et carquois, chacun scande une marche de l'escalier dans une représentation d'ascension. Ceux du registre moyen portent un bonnet et sont seulement armés de lances[88].

Les 3 registres du Panneau nord (Apadana, escalier est)

Les 3 registres du Panneau nord (Apadana, escalier est) Porteurs de chaise royale (réparation d'époque à l'aide d'agraffes métalliques) (Apadana, escalier est)

Porteurs de chaise royale (réparation d'époque à l'aide d'agraffes métalliques) (Apadana, escalier est) Triangle (Apadana, escalier est)

Triangle (Apadana, escalier est)

- Panneau sud.

C’est un panneau remarquable car il représente l’arrivée des délégations provenant de vingt-trois nations assujetties, alternativement conduites par des guides perses et mèdes. Chaque délégation est séparée par des pins, le guide mène le délégué de tête par la main. La qualité de la finition diffère pour chaque ouvrage : tous les reliefs n’ont pas été polis, et leur détail est variable. Ce défilé présente près de 250 personnages, quarante animaux, et des chars. Hauts de 90 cm, les registres ont une longueur totale bout à bout de 145 m[89] - [90]. Pour Dutz, les symboles de Persépolis sont lourds de sens, et leur organisation ne relève pas du hasard. L’agencement des représentations pourrait donc correspondre à un ordre protocolaire, sans que l’on puisse savoir si un tel ordre suit une séquence déterminée par les rangées horizontales ou verticales (voir schéma). Dans tous les cas, il apparaîtrait clairement que les Mèdes sont les premiers, et les Éthiopiens les derniers. De plus, aucun des arrangements ne suit la liste séquentielle des satrapies données par l’inscription du roi. L’agencement des délégations ne semble pas non plus suivre l’ordre d’incorporation des différentes satrapies dans l’empire. En revanche, il pourrait être fonction du temps de voyage les séparant de Persépolis[89]. Ce raisonnement s’appuie sur les écrits d’Hérodote : « de toutes les nations, les Perses honorent en premier celles qui leur sont le plus proche, en second celles qui sont plus distantes, et portent le moins d’estime pour les plus lointaines »[91]. On sait par les tablettes du Trésor que les offrandes portées par les délégations ne correspondent pas à un impôt. Elles correspondent donc à des cadeaux destinés au roi ou à un usage cérémonial[92]. En l’absence d’inscription, l’identification des délégations reste toujours un problème car elle se fonde surtout sur les costumes, et offrandes. Malgré les rapprochements avec d’autres représentations, il subsiste de nombreuses incertitudes. En effet, la présence, l'exclusion, l'ordre de citation ou de présentation, voire la dénomination de chaque peuple de l'empire est très variable tant dans les sculptures que dans les inscriptions royales. Ces dernières ne constituent pas un inventaire administratif réalisé pour la postérité, mais correspondent plutôt à la vision idéelle de l'empire dont le roi souhaite laisser la trace[93].

Délégations de nations assujetties (Apadana, escalier est)

Délégations de nations assujetties (Apadana, escalier est) Délégation des Ciliciens (Apadana, escalier est)

Délégation des Ciliciens (Apadana, escalier est) Détail de la délégation Lydienne (Apadana, escalier est)

Détail de la délégation Lydienne (Apadana, escalier est)

- 1 Mèdes : conduite par un Perse, cette délégation est la plus importante. Les sujets apportent des vêtements, des bracelets ou des torques, un glaive, des pots et un vase. Il s’agit probablement d’autres tribus mèdes que celles qui servent l’empire depuis sa fondation, ce qui expliquerait le statut d’assujettis. Au début de l’empire, de telles tribus étaient restées fidèles à Astyage, les autres ayant rejoint Cyrus.

- 2 Élamites : l’Élam est perse depuis la fondation de l’empire par Cyrus le Grand. La délégation conduite par un Mède offre une lionne et deux lionceaux, ainsi que des glaives et des arcs.

- 3 Arméniens : cette délégation porte un vase à deux anses finement ouvragé, et un cheval.

- 4 Arachosiens (ou Aryens) : les pantalons sont encore portés au Baloutchistan. Un des sujets est vêtu d’une peau de félin. Les offrandes consistent en un chameau et des pots.

- 5 Babyloniens : cette délégation offre un taureau, des bols, et une tenture identique à celles de représentations dans le palais des Cent-Colonnes, le Trésor ou le Tripylon.

- 6 Assyriens et Phéniciens (ou Lydiens) : ce relief est très détaillé. Les offrandes consistent en des vases et coupes ouvragés (vases à gros goderons, de bronze ou d'argent, à doubles anses figurant des taureaux ailés), des bijoux (bracelets à fermoir ornés de griffons ailés), et un char attelé avec des chevaux de petite taille. Vêtements et coiffures des sujets sont très ouvragés, on distingue même des papillotes toujours portées par les juifs orthodoxes. L’identité vestimentaire entretient une controverse entre les origines de ces délégations.

- 7 Aryens (ou Arachosiens) : les sujets de cette satrapie correspondant aux régions d’Herat et de Mashhad sont pratiquement indifférentiables des Arachosiens. Les offrandes consistent en un chameau et des vases.

- 8 Ciliciens ou Assyriens : provenant du sud de l’Asie Mineure, cette délégation offre deux béliers, des peaux, un vêtement, des coupes et des vases. Cette représentation est minutieusement ouvragée, et laisse apparaître le détail des vêtements (lacets, ceintures, coiffes).

- 9 Cappadociens : caractérisés par l’attache de leur cape au-dessus de l’épaule, ils appartiennent au même groupe que les Arméniens, Mèdes, et Sagartiens. Ils font présent d’un cheval et de vêtements.

- 10 Égyptiens : le haut du relief représentant cette délégation a été sévèrement endommagé par la destruction de l’Apadana. Les parties inférieures subsistantes suffisent néanmoins à identifier l’origine des sujets grâce aux caractéristiques de leur robe.

- 11 Scythes (aussi appelés Sakas): cette satrapie s’étendait de l’Ukraine aux steppes nord-caucasiennes, jusqu’au nord de la Sogdiane. Les sujets sont coiffés d’un bonnet scythe typique. Ils amènent un cheval, des vêtements, et ce qui pourrait être des bracelets à fermoirs.

- 12 Lydiens ou Ioniens : ces satrapies grecques étaient fusionnées et administrées depuis Sardes. Les sujets sont habillés de la même façon. Ils amènent tissus, pelotes de fil et coupes contenant peut-être des teintures.

- 13 Parthes : sous les Achéménides, les Parthes étaient assujettis, et ce n’est qu’après la période grecque séleucide qu’ils dominent la Perse. La Parthie correspond à l’actuel Turkménistan. La délégation apporte vases et chameau. Les sujets sont coiffés d’un turban entourant également le cou.

- 14 Gandhariens : cette satrapie se trouve en amont de l’Indus, entre Kaboul et Lahore, dans l’ouest de l’actuel Pendjab. Les sujets offrent des lances ainsi qu’un buffle asiatique.

- 15 Bactriens : la délégation apporte un chameau et des vases. Originaires de Bactriane au nord de l’Afghanistan, les sujets sont coiffés d’un bandeau.

- 16 Sagartiens : leurs habits et présents (vêtements et cheval) sont similaires à ceux des Mèdes, Cappadociens et Arméniens, ce qui suggère l’appartenance à un même groupe. Leur terre d’origine est mal connue : voisine de la Thrace en Asie Mineure, ou proche de la mer Noire et du Caucase, voire située dans les steppes d’Asie centrale proche de la Bactriane.

- 17 Sogdiens : ayant pour origine la Sogdiane, actuel Pakistan, cette ethnie appartient au groupe des Scythes dont ils portent le bonnet. Ils amènent un cheval, des haches, des objets pouvant être des torques, et un glaive.

- 18 Indiens : venant du Sind, basse vallée de l’Indus, ces sujets sont vêtus d’un pagne, et chaussés de sandales. Ils amènent un âne, des haches, et des paniers de provisions portés sur le dos au moyen d’une balance.

- 19 Thraces (ou Scythes) : la Thrace se situait entre la mer Égée et la mer Noire, sur un territoire aujourd’hui partagé entre Grèce, Turquie, et Bulgarie. Les sujets mènent un cheval. Ils portent un bonnet pointu à longues pattes, semblable aux bonnets scythes.

- 20 Arabes : ces sujets viennent de Phénicie-Assyrie. Ils sont chaussés de sandales, et vêtus de tuniques aux bordures brodées. Ils apportent un dromadaire et un vêtement identique.

- 21 Drangianiens : il n’y a pas d’accord entre les auteurs concernant l’origine de cette délégation. Pour certains, il s’agit d’individus venant de Merv en Bactriane (états actuels d’Afghanistan, d’Ouzbékistan et du Tadjikistan). Pour d’autres, les sujets viennent de la région de Kerman, dans l’est de l’Iran. En outre, leur style de coiffure plaiderait pour une origine proche de Kandahar, de même que leur bouclier, lance, et le type du bœuf qu’ils amènent.

- 22 Somalis (ou Libyens) : l’origine de cette délégation est controversée. Accompagnés d’un chariot, les sujets apportent un koudou ou un bouquetin, sont vêtus de peaux, mais ne sont pas négroïdes. Le type morphologique des individus ainsi que la présence d’un chariot indiquerait une origine libyenne, alors que l’antilope et les parures de peaux plaident pour une origine située plus au sud (Yémen ou Somalie).

- 23 Nubiens (ou Éthiopiens ou Abyssiniens) : il s’agit de sujets négroïdes, qui apportent un okapi ou une girafe, des défenses d’éléphant et un vase.

Escalier nord

Apadana

Apadana Détail de gardes mède (à gauche), avec l'acinace au côté, et perse (à droite)

Détail de gardes mède (à gauche), avec l'acinace au côté, et perse (à droite)

L’escalier nord a été ajouté par Xerxès Ier (r. –) afin de faciliter l’accès à l’Apadana à partir de la Porte de toutes les nations. Les reliefs de cet escalier déclinent les mêmes thèmes que ceux de l’escalier est mais sont plus dégradés[97].

Le panneau central montrait initialement Xerxès Ier, Darius le Grand et un officiel. Ce dernier pourrait être un ganzabara (gouverneur du Trésor), ou un chiliarque (officier commandant la garde). Ce relief a été par la suite déplacé au Trésor, et a été remplacé par un autre montrant huit gardes. Une inscription cunéiforme trilingue également présente sur l’escalier est reprend en grande partie le texte de celle de la Porte de toutes les nations, sans préciser le nom du bâtiment.

Tachara

Tachara

Tachara Tachara

Tachara Roi combattant le mal (Tachara)

Roi combattant le mal (Tachara)

Ainsi nommé par une inscription située sur un montant de sa porte sud, le Tachara, ou palais de Darius, est situé au sud de l’Apadana. C’est le seul des palais à avoir un accès sur le sud au moyen d’un portique. L’entrée du palais se faisait initialement de ce côté par un double escalier. Construit par Darius Ier, le palais est ensuite complété par Xerxès Ier qui l’étend, puis par Artaxerxès III (r. –) qui y ajoute un second escalier à l’ouest. Cette nouvelle entrée crée une asymétrie inédite. Les vêtements des personnages mèdes, siliciens et sogdiens qui y sont représentés sont différents de ceux des autres escaliers antérieurs, ce qui suggère un changement de mode, et renforce l’idée d’une construction ultérieure[98].

Les écoinçons de l’escalier sud présente des symboles de Norouz : lion dévorant un taureau. Les parties ascendantes représentent des Mèdes et Arachosiens apportant animaux, jarres et outres. Il s’agit probablement de prêtres venant de lieux saints zoroastriens tels le lac d'Orumieh en Médie et le lac Helmand en Arachosie, et qui portent le nécessaire pour des cérémonies[98]. Le panneau central montre deux groupes de neuf gardes et trois panneaux portant une inscription trilingue de Xerxès II indiquant que ce palais a été bâti par son père ; le tout est surmonté par le disque ailé, symbole soit d'Ahuramazda soit de la gloire royale, encadré de deux sphinx[99].

Reconstruction du Tachara, par Charles Chipiez (1884)

Reconstruction du Tachara, par Charles Chipiez (1884) Prêtres mèdes et arachosiens

Prêtres mèdes et arachosiens Étude du toit du Tachara, par Charles Chipiez (1884)

Étude du toit du Tachara, par Charles Chipiez (1884)

L’entrée du palais se fait par une salle, via une porte où un relief représente des gardes. Cette salle est suivie d’une autre porte ouvrant dans le hall principal, sur laquelle se trouve un relief représentant le roi combattant le mal sous la forme d’un animal. Ce thème est également décliné sur d’autres portes du palais, dans le Palais des Cent-Colonnes, et dans le harem. La figure maléfique est tantôt symbolisée par un lion, un taureau, ou un animal chimérique. Le type de figure pourrait avoir un rapport avec la fonction de la pièce concernée, ou avec des thèmes astrologiques[100].

Une porte ouvre dans la salle de bain royale. Elle est ornée d’un relief montrant un roi apprêté pour une cérémonie et suivi de deux serviteurs tenant une ombrelle et un chasse-mouches. Le roi est couronné, vêtu d’une riche parure agrémentée de pierres et pièces précieuses. Il porte également des bracelets, et des bijoux sont accrochés à sa barbe tressée[98]. Un autre relief montre probablement un eunuque, seule représentation imberbe du site. Il porte une bouteille d’onguent et une serviette. La circulation d’eau était assurée par un canal couvert au sol passant au milieu de la pièce. On peut observer des reliquats du ciment rouge qui tapissait le sol de la salle[100]. Des inscriptions gravées datant de la période islamique peuvent être vues sur des montants de porte du palais.

Le palais comporte également deux autres petites salles situées sur ses flancs. Le portique sud ouvre dans une cour bordée par les autres palais. Sur chaque linteau des portes et fenêtres est gravée une curieuse inscription : « fenêtre en pierre faite dans la maison de Darius ».

Le nom de Tachara provient d'une inscription cunéiforme trilingue sur chaque montant du portique sud :

- « Darius le grand roi, le roi des rois, le roi des peuples, le fils de Vistaspa, l'Achéménide, qui a fait ce Tachara ».

Cependant, il est douteux que ce mot, dont la signification exacte reste inconnue, désigne le bâtiment lui-même : on a en effet retrouvé des bases de colonnes en d'autres endroits de Persépolis portant des inscriptions de Xerxès et mentionnant ce mot :

- « Je suis Xerxès, le grand roi, le roi des rois, le roi des peuples, le roi sur cette terre, le fils du roi Darius, l'Achéménide. » Le roi Xerxès déclare : « J'ai fait ce Tachara. »[63]

Tripylon

Tirant son nom de ses trois entrées, le Tripylon, ou hall d'audience de Xerxès, ou Palais central, est un petit palais situé au centre de Persépolis. Il est accessible au nord par un escalier sculpté dont les reliefs montrent principalement des gardes mèdes et perses. D’autres reliefs représentent des nobles et des courtiers en route pour un banquet. L’escalier sud du Tripylon se trouve au musée national d’Iran à Téhéran. Un couloir ouvre à l’est sur une porte ornée d’un relief montrant :

- en haut, Darius sur son trône devant Xerxès en prince couronné, abrités sous un auvent orné de symboles divins, taureaux, lions et glands ; roi et prince tiennent à la main des feuilles de palme, symboles de fertilité ;

- en bas, les sujets issus de vingt-huit nations les portent.

Ce relief désigne clairement à tous la volonté de Darius de désigner Xerxès comme successeur légitime au trône[16].

Hadish

Le Hadish, ou palais de Xerxès, se trouve au sud du Tripylon ; il est bâti sur un plan similaire au Tachara mais deux fois plus grand. Son hall central comportait trente-six colonnes de pierre et de bois. Il s’agissait de troncs d’arbres de grandes tailles et grands diamètres dont il ne reste plus rien. Il est entouré à l’est et à l’ouest par des petites chambres et couloirs, dont les portes présentent également des reliefs sculptés. On y trouve des processions royales représentant Xerxès Ier accompagné de serviteurs l’abritant sous une ombrelle. La partie sud du palais est composée d’appartements dont la fonction est controversée : un temps décrits comme servant à la reine, ils sont plutôt considérés comme des magasins ou annexes du Trésor[101]. L'accès au Hadish se fait par un escalier monumental à l'est, à double volées divergentes puis convergentes, et un escalier plus petit à volées convergentes à l'ouest ; les deux présentent le même décor que l'escalier sud du Tachara : taureaux et lions, gardes perses, disque ailé et sphinx[102].

Hadish est un mot vieux-persan figurant sur une inscription trilingue en quatre exemplaires, sur le portique et l'escalier : il signifie « palais ». C'est l'usage des archéologues de nommer ce palais hadish, le nom original n'étant pas connu. L'attribution à Xerxès est certaine puisque celui-ci, outre ces quatre inscriptions, a fait graver son nom et sa titulature pas moins de quatorze fois[63].

Palais des Cent-Colonnes

Aussi nommé salle du Trône, il a la forme d’un carré de 70 m de côté : c’est le plus grand des palais de Persépolis. Lors de sa première excavation partielle, il est apparu qu'il était recouvert par une couche de terre et de cendres de cèdre de plus de trois mètres d’épaisseur. Sévèrement endommagé par l’incendie, seules les bases des colonnes et les montants des portes ont survécu [25].

Deux taureaux colossaux constituent les bases des colonnes principales de 18 m qui soutenaient le toit du portique de l’entrée, au nord du palais. L’entrée se faisait par une porte richement décorée de reliefs. Parmi ces représentations, l’une décrit l’ordre des choses, montrant de haut en bas : Ahuramazda, le roi sur son trône, puis plusieurs rangs de soldats le soutenant. Le roi tient donc son pouvoir d’Ahuramazda qui le protège, et commande l’armée qui porte son pouvoir[103].

Palais des Cent-Colonnes (vue nord)

Palais des Cent-Colonnes (vue nord) Taureau (Portique nord)

Taureau (Portique nord) Garde des immortels (Palais des Cent-Colonnes)

Garde des immortels (Palais des Cent-Colonnes)

Roi luttant contre le mal (Palais des Cent-Colonnes)

Roi luttant contre le mal (Palais des Cent-Colonnes) Le Palais des Cent-Colonnes reconstruit par Charles Chipiez (1884)

Le Palais des Cent-Colonnes reconstruit par Charles Chipiez (1884) Étude du toit du Palais des Cent-Colonnes, par Charles Chipiez (1884)

Étude du toit du Palais des Cent-Colonnes, par Charles Chipiez (1884)

Relief sud du Palais des Cent-Colonnes

Relief sud du Palais des Cent-Colonnes Porte

Porte

Le palais est décoré de nombreux reliefs en remarquable état de conservation, représentant des taureaux, des lions, des fleurs et des glands[104].

La porte sud du palais présente un relief complètement différent. Il symbolise le soutien apporté au roi par les différentes nations composant l’empire. Les soldats des cinq rangs inférieurs appartiennent en effet à plusieurs nations, reconnaissables à leur coiffe, tenues, et armements. Tourné vers le Trésor, ce message s’adresse plutôt aux serviteurs et leur rappelle ce que les richesses transitant par cette porte servent à la cohésion de l’empire. Des tablettes cunéiformes détaillent les archives des tributs, donnant ainsi un aperçu des richesses ayant transité par ces portes[105].

Si les reliefs des entrées nord et sud du palais concernent essentiellement l’affirmation de la royauté, ceux des parties est et ouest présentent comme pour d’autres palais, des scènes héroïques de combats du roi contre le mal[64].

Trésor

Construit par Darius le Grand, il s’agit d’une série de salles située dans l’angle sud-est de la Terrasse, qui s’étendent sur une surface de 10 000 m2. Le trésor comprend deux salles plus importantes dont le toit était supporté respectivement par 100 et 99 colonnes de bois[106]. Des tablettes de bois et d’argile y ont été retrouvées, qui détaillent le montant des salaires et avantages payés aux ouvriers ayant construit le site[7]. D’après Plutarque, 10 000 mules et 5 000 chameaux auraient été nécessaires à Alexandre le Grand pour l’acheminement du trésor de Persépolis[11] - [107]. D’après certaines tablettes, 1 348 personnes travaillent au Trésor en

Le Trésor est plusieurs fois reconstruit et modifié. Plusieurs inscriptions y ont été retrouvées sur des blocs massifs de diorite, mentionnant le roi Darius[108]. On y a également retrouvé deux reliefs dont l’un provient de l’escalier nord de l’Apadana. Ce dernier se trouve maintenant au musée de Téhéran et représente le roi, sans doute Xerxès Ier (ou son père Darius Ier) sur le trône. Le roi reçoit un officiel mède incliné vers l’avant qui porte sa main droite aux lèvres en signe de respect. Il pourrait s’agir d’un chiliarque, commandant 1 000 gardes, ou d’un gouverneur du trésor (ou Ganzabara). Le prince héritier et des nobles perses se trouvent debout derrière le souverain. Deux porteurs d’encens se trouvent entre le roi et les dignitaires[109].

Lors des fouilles, ce bâtiment a rapidement été identifié comme étant le Trésor car malgré sa superficie importante, l'accès ne se fait que par deux petites portes étroites[110].

Garnison et salle des Trente-deux Colonnes

Sur le versant est du complexe, entre le palais des Cent-Colonnes et la montagne se trouvent de multiples salles formant les quartiers des serviteurs et des soldats, la chancellerie, et des bureaux. Plus de 30 000 tablettes et fragments de tablettes en élamite y ont été retrouvées[109]. D’après Quinte-Curce et Diodore, Alexandre aurait laissé sur place 3 000 soldats, ce qui donne une idée des capacités de garnison de Persépolis[13] - [12]. Au nord de ces baraquements, on trouve les restes d’une salle qui comportait trente-deux colonnes, dont la fonction n’est pas clairement connue.

Gynécée et musée

On accède au gynécée, appelé improprement « harem », par la porte sud du palais des Cent-Colonnes. Le bâtiment a une forme de « L » dont l’aile principale a une orientation nord-sud. Son centre consiste en une salle présentant des colonnades, ouverte au nord sur une cour par un portique. Cette salle avait quatre entrées dont les portes étaient décorées par des reliefs. Les reliefs latéraux montrent encore des scènes de combat héroïques évoquant celles du Tachara ou du palais des Cent-Colonnes. Le roi est en effet montré luttant avec un animal chimérique (taureau-lion cornu et ailé, cou de corbeau, queue de scorpion) pouvant être une représentation d’Ahriman, divinité maléfique. Le héros plonge son épée dans le ventre de la bête qui lui fait face. Le relief sud montre Xerxès Ier suivi de serviteurs selon une scène identique à celles du Hadish. La partie sud de l’aile et l’autre aile la prolongeant vers l’ouest consistent en une série de vingt-cinq appartements hypostyles de seize colonnes chacun. Le bâtiment présente en outre deux escaliers le reliant au Hadish, et deux courettes qui pourraient correspondre à des jardins clos[64] - [111].

Il n’est pas certain que le gynécée ait pu être un lieu de résidence des femmes. Selon certains, la section centrale aurait pu être destinée à la reine et à sa suite. D’autres pensent que les femmes résidaient à l’extérieur des murs[64]. La fonction du bâtiment reste donc controversée. La présence de reliefs élaborés, de même que sa situation sur un haut niveau évoque un bâtiment ayant une fonction importante. A contrario, sa taille et sa position suggèrent plutôt une fonction administrative[109] - [64]. En fait, il est probable que l'appellation de « gynécée » soit erronée, ainsi que celle de « harem » : les chercheurs occidentaux ont projeté leur vision des harems ottomans sur la Perse achéménide qui n'en avait pas[112].

Le Harem a été excavé et partiellement restauré par Herzfeld au moyen d'un procédé d'anastylose. Il reconstruit plusieurs salles dont il se sert comme ateliers de restauration et de présentation des pièces retrouvées sur le complexe. Une partie du « Harem » est alors transformée en musée[113].

Le musée du site présente une grande variété d’objets retrouvés sur le site :

- poteries, assiettes et gobelets en terre cuites, carreaux de céramiques ;

- pièces de monnaie d'époque;

- outils de tout genre comprenant des outils de maçonnerie, de taille, de cuisine, ou ustensiles de bouche, mortiers ;

- ferronneries, pointes de lance et de flèches, fragments de trompettes ou d’ornements métalliques, chevilles métalliques ;

- restes d’étoffes ou reliquats de bois composant l’infrastructure ;

- mors métalliques et pièces de trait ;

- tablettes gravées.

Récipient de parfum en marbre (Musée de Persépolis)

Récipient de parfum en marbre (Musée de Persépolis) Assiette en Marbre (Musée de Persépolis)