Normandie (paquebot)

Normandie est un paquebot transatlantique de la Compagnie générale transatlantique, construit par les Chantiers de Penhoët (actuels Chantiers de l'Atlantique) à Saint-Nazaire à partir de 1931 et immatriculé au Port autonome du Havre en 1935.

| Normandie | |

| |

| Autres noms | T6 (construction) Lafayette (1942 - 1946) |

|---|---|

| Type | Paquebot transatlantique |

| Histoire | |

| Chantier naval | |

| Quille posée | |

| Lancement | |

| Mise en service | |

| Statut | Incendié en 1942 Démoli en |

| Équipage | |

| Équipage | 1 345 |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 313,75 m |

| Maître-bau | 36,40 m |

| Tirant d'eau | 11,20 m |

| Déplacement | 70 171 t |

| Port en lourd | 14 420 t |

| Tonnage | 79 280 tjb (1935) 82 799 tjb (1936) 83 423 tjb (1937) |

| Propulsion | à vapeur, turbo-électrique. 29 chaudières Penhoët à tubes d'eau, quatre groupes turbine à vapeur - alternateur triphasé (6000 V 81 Hz), quatre moteurs électriques synchrones |

| Puissance | 160 000 ch[1] |

| Vitesse | 32,2 nœuds |

| Caractéristiques commerciales | |

| Pont | 12 |

| Passagers | 1 971[2] |

| Carrière | |

| Armateur | Compagnie générale transatlantique (1935-1941) US Navy (1941-1946) |

| Pavillon | |

| Port d'attache | Le Havre |

| Coût | 860 millions de francs[3] |

Le projet voit le jour dès 1926, en étroite collaboration avec l'État, dans le cadre des obligations de la convention postale de 1912[4] et dans la continuité des paquebots France, Paris et Île-de-France. Le projet vise à donner à la France un navire à la fois grand et rapide. Le chantier débute le 26 janvier 1931 à Saint-Nazaire[4], la coque est alors nommée T6. La Grande Dépression ralentit la construction et la mise en service du paquebot n’est effective qu’en 1935.

Lorsqu'il entre en service commercial, Normandie est le plus grand paquebot au monde[4]. Son voyage inaugural constitue un événement médiatique considérable, intégralement couvert par la presse française et internationale. Le succès du navire est total. Il pulvérise le record de traversée de l’Atlantique et confère un immense prestige à la France. Des modifications sont entreprises en 1936 avant que le luxueux paquebot entre en compétition avec son rival anglais Queen Mary. La lutte pour le Ruban bleu dure deux ans et passionne le monde entier.

La carrière commerciale de Normandie est marquée par une immense popularité auprès des célébrités et une importante médiatisation de ses voyages. Le paquebot est largement utilisé par les pouvoirs publics français à des fins de propagande nationale, visant à dire au monde que Normandie est l’incarnation absolue de la France des années 1930.

La carrière de Normandie est cependant interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Le paquebot est désarmé et demeure à quai dans le port de New York. Fin 1941, il est réquisitionné par les États-Unis et renommé USS Lafayette, pour être transformé en transport de troupes rapide. Un incendie accidentel se déclare durant des travaux, en 1942. Les tonnes d'eau utilisées par les pompiers font chavirer le navire sous l'effet de la marée. Après la guerre, la France refuse de récupérer la carcasse ravagée. La coque, réduite à l'état d'épave, est alors démolie jusqu’en octobre 1947.

Malgré la brièveté de sa carrière (4 ans), Normandie laisse une empreinte profonde dans la mémoire universelle. Il est considéré comme le paquebot le plus réussi de toute l'histoire. Ses installations, particulièrement somptueuses, lui permettent d'être toujours considéré comme le plus beau et le plus luxueux paquebot jamais construit. Véritable symbole du savoir-faire et de l'art de vivre national, son histoire est intimement liée à celle de la France des années 1930. Apparaissant dans plusieurs films, Normandie installe une image de modernité et de puissance durablement associée à son époque. Ses éléments décoratifs, démontés et débarqués avant les travaux de transformation, ont été répartis dans plusieurs musées et collections particulières à travers le monde.

Histoire

Naissance du projet

En 1912, lorsque la Compagnie générale transatlantique (C.G.T. ou Transat) lance le France, elle signe avec l'État une convention prévoyant la mise en service de trois autres navires d'ici 1932. C'est sans compter la Première Guerre mondiale qui retarde sérieusement ces plans. Le deuxième navire, le Paris, n'arrive en service qu'en 1921 et le troisième, l’Île-de-France en 1927. Normandie est donc conçu, bien qu'en retard, dans la continuité de ce programme[5]. La fin des années 1920 voit par ailleurs la marine britannique céder du terrain face à l'Allemagne qui se relève de la guerre avec le Bremen et l'Europa qui remportent le Ruban bleu[6].

La C.G.T. termine l'année 1928 sur un bilan très positif : l'Île-de-France est un paquebot très populaire et les bénéfices sont au rendez-vous. Suivant l'exemple des compagnies britanniques White Star et Cunard Line qui projettent de construire deux grands navires[Note 1] pour renouveler leur flotte, le président de la Transat, John Dal Piaz, envisage la construction d'un nouveau navire à la fois grand et rapide[7]. Aux aspects économiques s'ajoute un motif symbolique : la construction de ce navire doit perpétuer l'image d'une France victorieuse et audacieuse dans un contexte de crise[8].

Le projet se concrétise rapidement : dès 1929, les chantiers de Penhoët, à Saint-Nazaire, entament des travaux d'aménagement du site pour permettre de construire ce qui apparaît alors comme un « super Île-de-France »[9]. Dans le même temps, des études sont menées pour établir le profil du nouveau paquebot : il doit être rapide pour effectuer un maximum de traversées et donc être plus rentable. Il doit aussi pouvoir transporter plus de passagers que les autres navires de la compagnie, ce qui implique une taille imposante[10]. La coque est conçue par le Russe Vladimir Yourkevitch, au grand dam des ingénieurs français qui tentent de minimiser son rôle[11]. Des essais en bassin avec une maquette ont lieu en 1929 et 1930, et l'avis des chantiers allemands Blohm & Voss (constructeurs de l'Europa) est sollicité[12]. Le , la C.G.T. passe commande du navire aux chantiers pour un prix de 700 millions de francs[13]. Cependant, la véritable lettre de commande n'est signée que le , bien après le début de la construction[14].

Une construction difficile

Les travaux débutent le dans les chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire en présence d'invités de marque[15]. Le projet porte alors le nom de « T6 » donné par les constructeurs[13]. Dans le même temps, les chantiers se dotent d'une cale sèche, la forme Joubert, de taille suffisante pour accueillir la coque lorsqu'elle sera terminée[16]. La Compagnie générale transatlantique connaît cependant avec la crise de 1929 de graves difficultés financières. À partir de 1930, elle doit faire appel à l'État par le biais d'emprunts, puis se retrouve finalement sous sa tutelle à partir du [17]. Ainsi, la construction du paquebot peut se poursuivre. À plusieurs reprises, il est question de l'interrompre : la White Star Line et la Cunard ont déjà fait de même avec leurs Oceanic et Queen Mary. Cependant, l'administrateur directeur général de la Transat, Henri Cangardel, et son président, Marcel Olivier, s'échinent à mettre en valeur les avantages que le navire pourrait apporter à la France, et parvient à maintenir le projet sur les rails[18].

En , la commande est confirmée, affirmant la volonté des constructeurs de voir leur navire achevé[19]. C'est à cette période que la Transat s'interroge finalement sur le nom à donner à son bateau amiral. L'appellation Président Paul-Doumer est proposée par le ministre de la Marine marchande en hommage à Paul Doumer, président de la République assassiné la même année. Cependant, Henri Cangardel et d'autres responsables de la compagnie s'opposent à ce nom, qui, prononcé à l'anglaise, se rapproche de doomed (« maudit »)[20]. Le , le nom de Normandie est finalement choisi par le conseil d'administration sur proposition de Cangardel. Il avait déjà fait ses preuves sur un navire de la fin du siècle précédent, et rappelle la tradition qu'a la compagnie de donner à ses navires le nom de provinces françaises[Note 2] - [21].

À la même époque, la coque du paquebot est achevée. Le navire est prêt à être lancé le , devant une foule de plus de 200 000 personnes[22]. Le président Albert Lebrun prononce un discours à la gloire de la construction navale française[23], puis son épouse Marguerite, marraine du navire, brise la traditionnelle bouteille de champagne sur son étrave[24]. Normandie est ensuite lancé sans problème[25].

La construction est cependant loin d'être terminée. Le paquebot maintenant à flot doit recevoir ses équipements et aménagements, et est remorqué dans un bassin prévu à cet effet où il séjourne près de quarante mois[26]. Le voyage inaugural du paquebot est en effet prévu pour 1934, mais un événement imprévu repousse l'échéance. L'Atlantique, fleuron de la Compagnie Sud Atlantique a été victime d'un grave incendie à la mer le [27]et a été remorqué à l'état d'épave calcinée dans le port de Cherbourg après un duel épique entre les remorqueurs français et leurs collègues et rivaux néerlandais. Ceci vient après le drame du Georges Philippar qui a donné mauvaise presse aux navires français. Les officiels de la compagnie décident donc de faire en sorte que leur nouveau navire soit bien protégé contre le feu, et celui-ci est donc équipé de nouveaux dispositifs à cet effet. Ceci fait que la traversée inaugurale est repoussée à 1935[28]. Les machines sont installées durant l'été 1933, et les cheminées et mâts sont placés l'été suivant[29]. En , la Transat annonce que le voyage inaugural aura lieu fin : elle permet ainsi à son navire de bénéficier de quelques mois de tranquillité avant l'arrivée du Queen Mary, dont la construction a repris au pas de course[30].

Essais à la mer

Avec l'achèvement du navire vient le moment de lui affecter un équipage. Pour commander son tout nouveau navire, la compagnie choisit une solution originale. Elle désigne en effet son capitaine au long cours le plus expérimenté, René Pugnet, mais comme celui-ci doit partir à la retraite l'année suivante, un commandant adjoint, Pierre Thoreux se forme à ses côtés, avant de lui succéder à la passerelle de Normandie[31]. Les travaux se finissent à un rythme soutenu pour que le navire puisse effectuer ses essais début mai. Les chantiers de Penhoët doivent faire face à une grève[Note 3], mais réussissent à tenir les délais[32].

Comme de coutume au sein des chantiers de Penhoët, deux périodes d'essais à la mer sont prévues pour évaluer les performances du navire. Cependant, les retards dans la construction s'accumulent, et il est impossible de repousser le voyage inaugural. Les chantiers prennent donc la décision de réunir en une seule les deux périodes. Par ailleurs, le paquebot partira ensuite directement pour Le Havre sans repasser à Saint-Nazaire comme c'était prévu. Enfin, une décision choque : des journalistes seront présents à bord durant les essais, au grand dam de son état-major[33].

Le , Normandie appareille pour effectuer ses premiers essais sur la base de vitesse des Glénan. Ceux-ci se déroulent jusqu'au 11. En plus des journalistes et de l'équipage, sont présents à bord des ouvriers chargés de terminer certaines installations en vue de la traversée inaugurale[34]. Les essais se montrent fort concluants. La vitesse de 32 nœuds est dépassée. Elle fait de Normandie le premier prétendant français crédible au très convoité Ruban bleu. En avant toute à 30 nœuds, Normandie casse son erre en seulement 1 700 mètres, soit moins de six longueurs de coque[35]. Un seul problème vient noircir le tableau : à grande vitesse, les hélices créent des vibrations très fortes sur le tiers arrière de Normandie. Certaines installations de troisième classe, de classe touriste et même de première sont de fait rendues inconfortables dans ces conditions[36].

Un événement satisfait particulièrement les dirigeants de la compagnie : lors du passage du raz de Sein, le commandant met la barre toute d'un bord : le paquebot gite fortement, mais se redresse rapidement sans plus de dégâts qu'un peu de vaisselle brisée, témoignant de sa grande stabilité[37]. Normandie s'amarre au quai au port du Havre le au soir. Le commandant Pugnet se permet même l'audace de manœuvrer sans remorqueurs[38]. Le port a par ailleurs fait l'objet de travaux depuis 1931, pour pouvoir accueillir le nouveau fleuron de la Transat[39].

Une traversée inaugurale couronnée de succès

Quelques jours après son arrivée au Havre, Normandie est victime d'une grève des équipages des paquebots de la Compagnie générale transatlantique, fortement condamnée par le gouvernement qui parvient finalement à négocier un retour au travail[40]. Le est organisé à bord du paquebot un dîner d'apparat d'un millier de convives avec en invité d'honneur le Président Lebrun[41]. Après les festivités qui se poursuivent dans les salons de première classe, les invités de marque sont hébergés dans certaines des cabines — parfois inachevées — du navire, les autres dormant à bord du Paris. Albert Lebrun modifie pour sa part son programme et demande à dormir dans un des appartements de luxe de Normandie plutôt qu'à l'hôtel où il devait rejoindre son épouse[42]. Les festivités n'en sont pas pour autant terminées : dans les jours qui suivent, les journalistes continuent à visiter le navire, et une soirée de charité est organisée. Le , le cardinal Verdier et André de La Villerabel consacrent la chapelle du navire[43].

Le mercredi , jour du départ, c'est la panique : une panne électrique frappe le navire, faisant craindre au directeur général de la compagnie, Henri Cangardel, une opération de sabotage. Il n'en est rien, cependant : le problème, dû à une entrée d'eau, est rapidement résolu[44]. Vers 18 h 30, Normandie appareille devant une foule immense. À bord, on dénombre un peu plus de 1 000 passagers, en tête desquels se trouve Marguerite Lebrun, épouse du président et marraine du navire, accompagnée de sa fille et de sa belle-fille[40]. Ce ne sont pas les seuls hôtes de marque du paquebot : nombre de personnalités participent à cette traversée. On y trouve ainsi les écrivains Colette et Blaise Cendrars, Pierre Dumas reporter pour L'Ouest-Éclair, l'actrice Valentine Tessier, les duettistes Pills et Tabet, plusieurs nobles, ministres et sénateurs, deux académiciens français et le maharajah de Kapurthala[45]. Enfin, les milieux maritimes ne sont pas en reste puisque les officiels de la C.G.T. et des chantiers de Penhoët sont présents, de même que le président de la Navigazione Generale Italiana, Antonio Cosulich[46].

Après une escale à Southampton, Normandie franchit Bishop Rock dans la matinée du 30. C'est le repère officiel de départ pour l'attribution du Ruban bleu. Cette récompense qui est remise au navire ayant traversé l'Atlantique le plus rapidement est détenue alors par le paquebot italien Rex. Si les officiels de la Transat refusent jusqu'au dernier moment de se prononcer sur leurs attentes quant à cette récompense, les pronostics vont bon train parmi les passagers pour savoir si le record sera battu[47]. Une avarie sur un condenseur survenue deux jours après le départ force l'équipage à stopper l'un des moteurs ; le paquebot conserve cependant une vitesse moyenne de 28 nœuds et, une fois le problème réglé, réussit à repasser au-dessus des 30[48]. Les passagers sont bien loin de ces préoccupations et se voient proposer nombre de divertissements. Le 30 au soir, une première mondiale de Pasteur, de Sacha Guitry est organisée. Le lendemain, le Café-Grill est inauguré par Madame Lebrun dans une ambiance festive en dépit des fortes vibrations dans cette partie du navire[49].

Le Ruban bleu reste pour la compagnie un sujet tabou jusqu'au dernier jour : le commandant Pugnet se voit même ordonner de ralentir, pour ne pas dépasser le bateau feu d'Ambrose (repère d'arrivée) avant 11 h 30 le . Il n'en fait rien, et le navire arrive une demi-heure plus tôt. Avec une vitesse moyenne de 29,94 nœuds et une traversée effectuée en quatre jours, trois heures et deux minutes, Normandie bat le record du Rex de dix heures. Il devient le premier paquebot français à remporter le Ruban bleu, et est le seul à avoir jamais reçu cette distinction[50]. New York est en ébullition et les médias retransmettent la nouvelle tandis que les dîners de gala se succèdent[51]. Le paquebot s'amarre au quai Pier 88, qui a été agrandi pour lui permettre de s'accoster[52].

Modernisation de 1935 - 1936

Après sa traversée inaugurale, Normandie fait encore 8 allers-retours entre Le Havre et New York. Le , la saison s'achève[53]. Pour instaurer un roulement, la Transat avait un temps envisagé de construire à son paquebot phare un sister-ship nommé Bretagne : ses autres navires ne sont en effet pas capables d'atteindre des vitesses aussi élevées, créant un déséquilibre. Cependant, ce projet ne voit jamais le jour. En revanche, de grandes modifications sont prévues pour Normandie dès son premier hiver[54]. Celles-ci ont avant tout pour but d'éliminer le problème des vibrations dans le tiers arrière. Ce problème est en effet loin d'être mineur car il endommage les tuyauteries et systèmes électriques du navire, et empêche les passagers de dormir. Après expérimentations, il est déterminé que le problème est dû aux hélices à trois pales du navire. Celles-ci sont remplacées par des hélices à quatre pales dont les mouvements se révèlent plus fluides dans l'eau[53].

D'autres modifications plus structurelles sont faites. La première concerne le salon des touristes : le précédent, au centre du navire, n'avait pas de sabords. Un nouveau est donc construit sur une esplanade à l'arrière du grill, qui était jusque-là destinée aux passagers de première. La modification a un but double : ceci permet d'améliorer la qualité de vie de la classe touriste pour mieux concurrencer le Queen Mary sur le point d'entrer en service, et ces changements font passer la jauge de Normandie de 79 000 à 82 000 tjb : il dépasse ainsi son futur concurrent britannique et reste jusqu'à 1940 le plus gros paquebot jamais construit[55]. D'autres installations sont modifiées, avec la création d'une chapelle pour la classe touriste et d'une synagogue[56]. La forme de la passerelle de navigation est également modifiée, les ailerons de manœuvre courbes laissant place à des ailerons rectilignes[57].

Les changements prennent du temps : les nouvelles hélices n'arrivent en effet qu'en . Elles remplissent très bien leur rôle cependant : à trente nœuds, le navire ne vibre plus[58]. Le , Normandie est prêt à reprendre du service, lorsqu'une étrange nouvelle est rapportée au commandant : une des hélices bâbord a disparu. Aucune hélice à quatre pales n'est disponible pour la remplacer sur le moment, et la traversée ne peut être annulée. L'hélice et sa symétrique sont remplacées par des trois pales. La traversée a lieu, mais est à nouveau marquée par les vibrations. Le problème est réglé dès la traversée suivante, le [59].

Une carrière brève et triomphale

La saison 1936

La saison 1936 débute avec l'arrivée d'un concurrent de taille : Queen Mary, qui entre en service. Celui-ci n'est pas sans défauts puisqu'il affiche les mêmes problèmes de vibrations que son rival français. Il s'impose cependant comme une valeur sûre de la Cunard Line[60]. Normandie traverse pour sa part 30 fois l'Atlantique en 1936. Lorsque l'été survient, le capitaine au long cours René Pugnet prend sa retraite, laissant le commandement à Pierre Thoreux pendant trois ans. Peu avant, un incident peu commun s'est produit : en juin, un avion de la R.A.F., aveuglé par les fumées des cheminées du navire, s'écrase sur la plage avant. Les dégâts sont cependant minimes et le pilote s'en sort indemne[61]. Lors de sa dernière traversée de la saison, le navire affronte une tempête violente sans subir de dégâts. Cependant, une ombre obscurcit ce tableau : durant l'été, le Queen Mary a remporté le Ruban bleu[62].

La saison 1937

La Compagnie générale transatlantique refuse de laisser la récompense aux mains des Britanniques. Aussi Normandie subit-il une nouvelle refonte durant l'hiver. Celle-ci touche avant tout ses machines dont la puissance est légèrement améliorée, et ses hélices[63] : les nouvelles sont plus efficaces, et engendrent encore moins de vibrations. Lorsqu'il reprend du service en , Normandie reprend le Ruban bleu dès sa première traversée. Sur un plan commercial, le nombre de passagers augmente cette année-là, ce qui en fait une très bonne période pour la Transat[64].

La saison 1938

1938 commence par une nouvelle mise sous les projecteurs de Normandie. Du 5 au , il cesse ses traversées transatlantiques pour une croisière d'agrément entre New York et Rio de Janeiro. La destination est en effet très prisée des Américains. Cette croisière est cependant aussi un véritable défi : elle implique une traversée plus longue et donc des problèmes d'approvisionnement en combustible, mais aussi en linge propre (des navires spéciaux sont affrétés pour porter du linge au paquebot)[65]. La croisière est un franc succès puisque la totalité des cabines de classe Cabine (ancienne Première classe) et une partie des cabines de classe Touriste sont occupées[66]. On compte ainsi un millier de passagers : un record pour une croisière à l'époque. L'engouement médiatique est également très fort[67]. À Rio, Normandie, ouvert aux visiteurs, est envahi par des foules immenses au grand dam des passagers[68].

L'année 1938 voit également la 100e traversée de Normandie, qui perd également peu après définitivement le Ruban bleu face au Queen Mary[69]. Le service du paquebot français n'est troublé que par un important mouvement de grève en fin d'année, dans un contexte international qui se tend pourtant de plus en plus[70].

La saison 1939

En , Normandie effectue une seconde croisière New-York - Rio de Janeiro. Elle rencontre un important écho médiatique et déclenche d’importantes réceptions officielles au Brésil.

En , le navire part au Havre pour son entretien annuel. La guerre semble proche : les canots de sauvetage sont peints de couleurs vives pour être vus plus facilement en cas d'acte de guerre. Des craintes d'attentat sont également à l'ordre du jour[71]. C'est alors que survient un drame pour la Transat : le Paris, accosté non loin, s'embrase et chavire le . Il faut en découper les mâts pour que Normandie puisse quitter son bassin de radoub[72]. À la même époque, Pierre Thoreux quitte le commandement pour un poste logistique dans le port du Havre : ce choix n'est pas de son fait, mais sa longévité sur le navire amiral de la compagnie empêchait les autres commandants de recevoir de l'avancement. Son successeur est Étienne Payen de La Garanderie (d), qui est sur le point de devenir le dernier commandant de Normandie en service transatlantique[73].

Le 14 juillet 1939, il prononce un serment au président Lebrun au nom de Normandie, dans le cadre des cérémonies du 150e anniversaire de la Révolution française.

Dernières traversées

%252C_20_August_1941_(80-G-410223).jpg.webp)

voit s'approcher l'ombre de la Seconde Guerre mondiale ; la Transat décide de réduire la vitesse de Normandie afin qu'il ait suffisamment de combustible pour faire demi-tour en cas de déclaration de guerre pendant une traversée. Celle qui débute le marque un dernier temps de gloire : le réalisateur Yves Mirande tourne en effet à bord son film Paris-New York avec l'acteur Michel Simon[74]. Après une nouvelle traversée vers la France, Normandie entame son dernier voyage le dans un climat international très tendu. Le pacte germano-soviétique vient d'être signé et le conflit semble inévitable. Le paquebot tente en cours de route de semer le Bremen par crainte d'être signalé aux U-boots. Tout le reste de la traversée, les lumières du pont sont coupées, les rideaux fermés et le trafic radio cesse afin de rendre le navire indétectable[75].

Avec la déclaration de guerre le , il n'est plus question pour le Normandie de traverser l'Atlantique à la merci des sous-marins ennemis[76]. Le , le navire est désarmé. Le 8, une grande partie de l'équipage (principalement le personnel hôtelier) est rapatriée en France. Le reste des hommes prépare le navire à son immobilisation, de façon à préserver mobilier et machines[77].

Réquisition par les États-Unis

Pour l'équipage stationné aux États-Unis, la vie s'organise tant bien que mal : avec l'arrivée de l'hiver, la compagnie leur fournit quelques vêtements chauds, et les marins tentent de garder un lien avec leur famille. Cependant, avec la défaite de juin 1940, ce lien tend à disparaître. Par ailleurs, le , Étienne Payen de La Garanderie (d) rentre en France, laissant le commandement à Hervé Le Huédé, qui servait à bord depuis plusieurs années[78].

Son entrée dans le conflit semblant s'approcher, le gouvernement américain commence à envisager de réquisitionner Normandie pour en faire un transport de troupes. Avec l'instauration du régime de Vichy, les risques de sabotages s'accroissent pour le navire : un fidèle du gouvernement français pourrait tenter de soustraire le navire à l'effort de guerre américain[79]. Le , la prise de contrôle du paquebot est votée par le Congrès des États-Unis. Un détachement de Coast Guards embarque pour surveiller les actes de chaque membre d'équipage français pour éviter tout sabotage. Plus d'hommes sont appelés après l'attaque de Pearl Harbor, et le , les États-Unis prennent possession de Normandie en vertu du droit d'angarie[80]. L'équipage français est débarqué à l'exception des officiers et de cinq autres membres. Les protestations du commandant Le Huédé empêchent cependant les Américains de baisser le pavillon français, et les membres d'équipage sur le départ entonnent La Marseillaise, selon le récit du commandant[81].

Les nouveaux possesseurs du navire doivent encore l'apprivoiser : les plans circulent parmi les Coast Guards qui apprennent le fonctionnement du paquebot, tandis que le chef mécanicien aide à traduire les nombreuses inscriptions en français[81]. Vient également la question de savoir comment en faire usage : s'il semble au premier abord naturel de l'utiliser comme transport de troupes à l'instar des deux Queen britanniques; l'architecte naval William Francis Gibbs propose de le transformer en porte-avions et expose un projet détaillé qui n'est finalement pas retenu[82].

Les travaux débutent par l'évacuation du mobilier et de la décoration, à l'exception de ceux du théâtre, des lieux de culte et de deux appartements de luxe destinés aux officiels de haut rang. Cette évacuation a permis la préservation de la majeure partie du mobilier et de la décoration du paquebot de la catastrophe qui doit le frapper l'année suivante[83]. Le navire est réaménagé pour accueillir jusqu'à 16 000 hommes, et est renommé début 1942 USS Lafayette en hommage au Marquis de La Fayette et pour faire écho à l'histoire commune des États-Unis et de la France[84] - [85].

Incendie et chavirage

Le , les travaux de réaménagement sont toujours en cours. L'opération du jour consiste notamment à retirer quatre grandes colonnes d'acier dans le grand salon, et nécessite un chalumeau. Ce jour-là, le salon, bien que débarrassé de son mobilier et de ses décors, est rempli de milliers de paquets de gilets de sauvetage en kapok (matière très inflammable), qu'une équipe chargée de poser du linoléum déplace en permanence[86]. Le découpage des deux premières colonnes se passe sans encombre, puis survient la pause déjeuner et la troisième est ensuite retirée[87]. C'est lors de l'attaque de la quatrième que l'incident survient : une gerbe d'étincelles et des morceaux de métal incandescent touchent un des paquets de gilets, soit par maladresse du porteur du chalumeau, Clement Derrick, soit parce que l'assistant chargé de protéger les paquets avec un bouclier métallique l'a retiré trop tôt[88]. Plusieurs paquets s'embrasent rapidement, et les personnes présentes, tentant d'éloigner les paquets qui semblent indemnes, ne font qu'accélérer la propagation de l'incendie[89]. De plus, aucun extincteur ne se trouvait dans le compartiment et les membres d'équipage chargés de lutter contre le feu ne sont pas prévenus à temps : il s'agit de toute façon d'hommes non formés, qui avaient bénéficié d'une promotion à un poste a priori tranquille[88].

L'incendie se propage rapidement au pont promenade, rempli de couchettes en toile, tandis que l'équipage, pris de panique, évacue le navire. Un quart d'heure après le début du sinistre, les secours sont appelés, à 14 h 49, et arrivent sur les lieux trois minutes plus tard. Le flot continu d'hommes évacuant le navire les empêche cependant d'embarquer. Par ailleurs, plus personne n'est présent pour faire fonctionner les systèmes de sécurité et l'électricité à bord[89]. Le secours vient donc des bateaux-pompes qui projettent près de 6 000 tonnes d'eau sur le navire en feu[90]. On dénombre quelques blessés dans la cohue, et un mort, Franck Trentacosta touché par un morceau d'acier projeté par une explosion. Par ailleurs, le concepteur du navire, Vladimir Yourkevitch se voit refuser l'accès sur les lieux du sinistre : il aurait pourtant pu indiquer comment maintenir le paquebot à flot malgré la carène liquide due au poids de l'eau[91].

Le navire commence à gîter sévèrement sous l'effet des tonnes d'eau déversées. Les conseils d'Hervé Le Huédé permettent de pratiquer des ouvertures qui le rééquilibrent sensiblement. Lorsque l'incendie semble éteint, vers 18 h, il apparaît que 10 000 tonnes d'eau ont été déversées sur bâbord, dont plus de la moitié stagnent encore dans les hauts du navire. Les chaufferies restent pour leur part préservées[92]. En début de soirée, le Lafayette semble sauvé : il s'est stabilisé, et l'on peut même embarquer pour évaluer les dégâts, qui ne sont importants qu'en apparence : le navire pourra être remis en état. C'est sans compter les marées : la mer se retire, puis revient, déséquilibrant le navire. À 2 h 40, il chavire définitivement[93].

Remise à flot et démolition

Après le drame vient le temps des questions. Une enquête, bien vite demandée, conclut à une simple maladresse : un chalumeau ouvert aurait enflammé des gilets de sauvetage, ce qui n'empêche pas les rumeurs de sabotage de circuler. Dans les années 1960, les mafieux Lucky Luciano et Meyer Lansky revendiquent l'incendie, perpétré par Albert Anastasia, dans le but de faciliter la libération de Luciano contre la promesse faite aux autorités de protéger le port de New York du sabotage[94]. La Navy est blâmée pour sa gestion des événements, notamment à cause de la sécurité très relâchée qui aurait pu permettre des opérations de sabotage si l'accident ne s'était pas chargé du sort du navire[95]. Très vite également apparaissent les premiers projets de renflouage, à la demande de Franklin Roosevelt et à une époque où les États-Unis subissent un certain nombre de revers dans la guerre du Pacifique. Vladimir Yourkevitch sert de consultant dans le cadre de ces opérations, de même que William Francis Gibbs[95]. Il faut de surcroît déterminer si le navire peut être récupéré ou doit être démoli. Dans tous les cas, il faudra démonter les superstructures et cheminées qui gêneraient un redressement de la coque. Les travaux commencent donc le et se poursuivent jusqu'en mai tandis que la Transat se sépare de nombreux éléments décoratifs du navire[96].

Pour préparer le pompage qui devrait redresser le navire, il faut également en extraire la vase, et surtout refermer les hublots et sabords laissés ouverts lors de l'évacuation. S'engage ainsi un travail de plusieurs mois pour une équipe de scaphandriers. Le Pier 88 est également racheté par la Navy et en partie démonté pour éviter d'endommager l'arrière lorsque le redressement débutera[96]. Les opérations de nettoyage prennent plus d'un an, et c'est à partir du que le pompage débute[97]. Le , le navire est sorti de l'eau. Le , il est rendu à la Navy par la firme Merritt, Chapman and Scott qui l'a prise en charge, les échafaudages ayant été enlevés. Au total, le renflouement du paquebot a coûté 11 millions de dollars[98]. Cette prouesse technique permet de former des hommes à ce type d'opération, qu'ils reproduisent plusieurs centaines de fois jusqu'à la fin de la guerre[99].

Le navire part ensuite à Bayonne, dans le New Jersey, où un bassin de radoub l'attend pour qu'il y soit remis en état[99]. Cependant, la coque et les machines se révèlent plus endommagées que prévu. Dans ce dernier cas, il faut en construire de nouvelles, chose problématique vu la spécificité des appareils. Par ailleurs, les chantiers navals sont très occupés par les nombreuses commandes. Début 1944, le projet est abandonné[100]. Un maigre espoir subsiste encore : le président Roosevelt continue à défendre un projet de remise en état, car, pense-t-il, la destruction de Normandie sera forcément injustifiable après la libération de la France. William Francis Gibbs propose de refaire du navire un paquebot (les Américains construiront finalement leur propre paquebot plus tard, le United States)[101]. L'imminence du débarquement de Normandie et la mort de Roosevelt ont cependant définitivement raison du navire. Le , il est déclaré surplus de la Navy. Un an plus tard, alors que la France refuse de récupérer l'épave, le navire est acheté par les frères Lipsett qui obtiennent le droit de le démolir. Les opérations se déroulent du au [101]. L'opération se traduit par un profit d'un million de dollars de l'époque[102].

Caractéristiques

Architecture de la coque

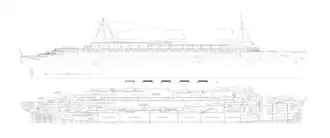

La coque de Normandie fait, durant sa conception, l'objet de nombreuses études : il faut en effet construire une carène dont l'hydrodynamisme permette d'avoir une bonne vitesse. À partir de l'été 1929 et pendant un an, plus de 150 modèles sont dessinés et vingt sont testés en bassin[103].

La coque définitive est finalement proposée par un architecte russe émigré en France, Vladimir Yourkevitch. Elle s'illustre par des formes très originales : le navire est beaucoup plus large que ses concurrents, et une étrave retouchée en forme de Y pour mieux pénétrer dans l'eau et offrir le moins de résistance de carène possible. Elle est également rééquilibrée par un bulbe d'étrave et pourvue d'un brise-lames[103]. Contrairement à tous les navires contemporains, dont Queen Mary, Normandie ne présente en aucun endroit une coque rectiligne. Le navire est également beaucoup moins sensible au roulis, grâce à la largeur de sa coque qui n'entrave pas son hydrodynamisme[104].

D'un point de vue externe, la silhouette de Normandie est résolument moderne. L'étrave à guibre avec un dévers prononcé, ouvre un écubier logeant une ancre avec sa ligne de mouillage. Les apparaux de manœuvre et de mouillage de la plage avant sont abrités sous le pont. L'arrière se démarque des autres navires de l'époque : pas d'ouverture pour le chargement, mais une succession de terrasses incurvées. Les ponts, immenses, sont par ailleurs dispensés de tous les dispositifs habituels d'aérations et autres gigantesques manches à air. Enfin, les trois cheminées, rouges à manchette noire, les couleurs de la Transat, sont nettement plus tassées, à l'image de ce qui se fait sur les paquebots allemands Bremen et Europa à la même époque, là où le Queen Mary conserve les hautes cheminées des anciens paquebots[105]. Ces cheminées sont très particulières pour les chantiers de Penhoët : ce sont les premières qui ne soient pas maintenues en place par d'imposants haubans, et également les premières construites directement sur le navire. Auparavant, un atelier préparait les cheminées, qui étaient ensuite posées sur le pont[106]. La cheminée arrière, factice, abrite le chenil, équipé d'une copie de lampadaire parisien et d'une bouche à incendie new-yorkaise dans l'aire de promenade des animaux[107]. Le dessin novateur de ces cheminées (profil en goutte d'eau, hauteur décroissante, troisième cheminée postiche installée pour l'esthétique de la ligne) est dû au peintre de marine, écrivain et navigateur solitaire normand Durand de Saint Front, dit Marin Marie, commissionné comme consultant-styliste par la Transat. Enfin, dernière particularité, le mât avant se situe au-dessus de la passerelle et non devant, afin de ne pas gêner la veille optique[107].

Appareil de propulsion

L'appareil propulsif de Normandie inclut les dernières innovations techniques de l'époque. Comme sur toutes les grandes unités du moment, il s'agit d'un navire dont la propulsion est assurée par la vapeur. Les concepteurs doivent relever un défi inédit sur un navire de l'époque : battre les records de vitesse tout en restant économique. Construire des turbines alimentant directement les hélices, comme sur l’Île-de-France est impossible : elles seraient bien trop lourdes et encombrantes. Des turbines plus petites et tournant plus rapidement que les hélices seraient plus économiques[108].

Deux solutions sont possibles : une réduction par engrenage (avec un réducteur s’intercalant entre les turbines et les arbres d’hélices) et une transmission électrique (les turbines étant couplées à des alternateurs qui produisent du courant. Ce courant alimente alors les moteurs électriques de propulsion, la réduction étant obtenue par la différence du nombre de pôles entre l’alternateur et le moteur correspondant). La solution des réducteurs étant jugée lourde et source de vibration, c'est la propulsion turbo-électrique qui est retenue. Alsthom, créée en 1929, est choisie pour fournir l’ensemble électrique en raison de ses liens avec la compagnie General Electric, qui a déjà réalisé plusieurs dizaines d'installations marines de ce type, notamment pour les porte-avions USS Lexington et USS Saratoga livrés en 1927.

Sur Normandie, l'appareil évaporatoire est constitué par 29 chaudières principales à tubes d'eau et quatre chaudières auxiliaires, chauffant au mazout. Le combustible est stocké dans les soutes à mazout à l'intérieur de la double coque, et le navire en transporte en général 7 000 tonnes : en effet, à 30 nœuds, il consomme environ deux tonnes de mazout par nautique[109].

Les chaudières alimentent en vapeur les turbo-alternateurs qui eux-mêmes alimentent les moteurs de propulsion en courant triphasé 5 500 V. L'installation est très compartimentée du fait des cloisons étanches réparties sur toute la longueur de la coque : chaque compartiment contient une installation particulière du système de propulsion[109]. De l'avant à l'arrière, les compartiments sont les suivants : quatre chaufferies (avant, milieu avant, milieu arrière et arrière), compartiment des turboalternateurs, compartiment des moteurs.

La marche du navire est commandée depuis une plate-forme de manœuvre située dans le compartiment des turboalternateurs d'où la vitesse des moteurs est réglée par la vitesse de la turbine (l'augmentation de la vitesse de la turbine entraînant l'augmentation de la fréquence du courant et donc la vitesse des moteurs).

Par ailleurs, le système permet une grande flexibilité : un seul turbo-alternateur peut alimenter deux moteurs. Même avec un turbo-alternateur en avarie, le navire peut continuer à faire tourner ses quatre hélices, comme lors de son voyage inaugural[110], ceci se traduisant par une légère baisse de puissance.

Dispositifs de sécurité

Normandie est l'objet, avant même sa mise en service, de nombreuses prestations publiques visant à vanter ses mérites et gagner les faveurs de l'opinion. Un thème est maintes fois répété : la solidité du navire à toute épreuve. Celui-ci est en effet conçu pour survivre aux chocs grâce à une double coque et des compartiments étanches.

Un point est particulièrement cité par les armateurs du navire : sa résistance au feu. À l'époque, en effet, plusieurs navires français ont coulé à la suite d'incendies, notamment le Georges Philippar et L'Atlantique, et la Transat a elle-même failli perdre le Paris dans de telles circonstances en 1927[Note 4] : gagner l'opinion sur ce terrain est nécessaire. Le navire est donc divisé en quatre zones isolées par des cloisons étanches et des portes coupe-feu. Les plans ont été conçus de façon que les passagers ne puissent pas se perdre dans les coursives qui ne sont jamais en cul-de-sac. Des dispositifs de lutte contre le feu sont aussi répartis dans le navire. René Pugnet, commandant du navire qui assiste à sa construction, a également l'idée de faire percer des trous dans le plafond de divers espaces afin que l'on puisse attaquer le feu par au-dessus. Enfin, toutes les opérations sont contrôlées et commandées depuis un poste central (PC) sécurité où veille en permanence une équipe de marins pompiers parés à intervenir[111].

Les liens amicaux entre le patron de la Transat Henri Cangardel et Émile Girardeau, fondateur et dirigeant de la Société française radio-électrique, avaient conduit à envisager d'équiper Normandie d'un équipement DEM (détection électromagnétique), que l'on appellera ultérieurement radar, pour prévenir les collisions avec un autre navire et détecter les icebergs, fréquents dans l'Atlantique Nord et célèbres pour avoir provoqué le naufrage du Titanic. La Transat avait mis en avant les avantages de ce dispositif dans sa publicité, mais le matériel n'était pas suffisamment bien testé pour le voyage inaugural de 1935. L'équipe de la SFR chargée de ce projet, dirigée par Henri Gutton effectua d'abord des essais sur un cargo mixte, et Gutton n'embarqua sur Normandie avec le matériel et son équipe que lors du second voyage. Ce premier radar ne fut jamais vraiment opérationnel sur Normandie, il fallut deux années supplémentaires et une campagne de test encore à terre pour que Gutton puisse faire une démonstration vraiment convaincante auprès de la Marine française[112].

L'équipement électrique complet du paquebot sera réalisé par les ingénieurs Charles Émile Jules Brandt et son associé Émile-Albert Fouilleret, qui possédaient les établissements Brandt et Fouilleret installés du 23 à 31 rue Cavendish à Paris, avec une usine de production à Saint-Loup-de-Naud (Seine-et-Marne).

Des installations diverses pour les passagers

Les passagers de Normandie sont répartis en trois classes : la première classe (devenue classe cabine après la première saison d'exploitation), la classe touriste, et la troisième classe. La première occupe environ 70 % de l'espace du navire, dans sa partie centrale. Les touristes se trouvent en arrière, et les troisième classe encore plus[113]. La troisième classe ne transporte à l'origine que 315 passagers sur un total de 1 972, et voit sa capacité réduite à 186 places, soit 10 % de la capacité du navire. Tout est fait à bord pour la première classe qui représente la moitié de la clientèle du navire : l'équipage très important de plus de mille personnes donne un ratio de deux membres d'équipage pour trois passagers, bien plus que sur les autres navires de l'époque[114]. Si les officiers sont logés dans des cabines, les maîtres, les matelots et les agents du service général sont logés dans des postes.

Les installations du navire sont nombreuses. La première classe est centrée autour d'une salle à manger étalée sur trois ponts de haut, mais qui ne s'étend pas sur toute la largeur du navire, permettant la création de nombreuses cabines sur les côtés du navire plus populaires. Elle dispose également d'un restaurant grill, d'une chapelle, d'un grand salon, de boutiques, d'un stand de tir, d'un théâtre/cinéma, d'une piscine intérieure, d'une bibliothèque, d'un jardin d'hiver… La première classe dispose par ailleurs de plusieurs appartements de luxe portant les noms de villes normandes : Deauville, Rouen[115], etc. Le lit divan en palissandre permet d'avoir en journée une cabine salon et le soir une cabine pour dormir avec un équipier qui venait installer le lit[116].

La classe touriste n'est pas en reste, mais son salon se révèle présenter un inconvénient majeur : il n'a aucune vue vers l'extérieur. Il est ainsi déplacé sur le pont supérieur durant la refonte de 1936 dans une annexe réalisée à la place d'un espace de promenade pour la première classe[113]. Les cabines de troisième classe sont évidemment moins luxueuses, mais ses salle à manger, salon et pont-promenade sont tout à fait convenables[117].

Décoration intérieure

La décoration de Normandie se veut une vitrine de l'art français des années 1930, selon les explications que donne Henri Cangardel au théâtre de la Michodière en . L'agencement général est confié aux architectes Pierre Patout, Henri Pacon, Richard Bouwens van der Boijen et Roger-Henri Expert. À l'exception du dernier, tous ont travaillé à la décoration de l’Île-de-France quelques années auparavant. Ce sont eux qui dressent les plans des installations principales du navire[118]. Les installations de première classe (classe cabine à partir de 1936) sont l'objet d'une attention particulière, avec des pièces particulièrement vastes. Tous les espaces reçoivent une décoration ambitieuse, où sont convoqués les meilleurs artistes français et les plus prestigieuses maisons et manufactures. Par exemple, les luminaires des suites de luxe et des espaces de Normandie ont été réalisés par Jean Perzel[119] - [120], pionnier de l'éclairage moderne. Même les panneaux d'affichage en hêtre, dispersés dans le navire, sont l'œuvre de créateurs (l'un d'entre eux est conservé au musée des Arts décoratifs à Paris). Les artistes Jules Leleu, Jacques-Émile Ruhlmann, Paul Follot, etc. utilisèrent également les tapis à points noués en complément de leur proposition de décoration. Avec entre autres, 148 tapis pour les cabines de luxe, suites, etc. dont la fabrication fut confiée à la société Tapis France Orient.

Les décorateurs doivent répondre à des exigences particulières : les matériaux utilisés doivent être les plus incombustibles possible afin d'éviter de reproduire le drame de L'Atlantique, et le paquebot en tire une certaine simplicité, qui ne le rend pas moins somptueux[121]. Les concepteurs de Normandie innovent d'ailleurs grâce à l'emploi de nouveaux matériaux. Ainsi, après les timides expériences menées sur le Colombie, puis sur le Champlain on y généralise l'usage de l'acier inoxydable à 26 % de métaux blancs, inaltérable dans la masse malgré l'air salin, et dont le très beau poli en fait un élément de décoration. On fait appel à un spécialiste, Georges Halais, qui en fournit plus de 50 000 kg, sous des formes très diverses : équipements des 300 salles de bain, poignées de porte, parties métalliques des appartements de grand luxe et de luxe[122]…

L'aluminium apparaît également, dans un usage utilitaire d'abord (réduire le poids embarqué, grâce à un matériau résistant à la corrosion) : l'alpax, alliage d'aluminium au silicium, est ainsi utilisé pour les dispositifs de fermeture des hublots. Mais on fait également appel aux alliages légers d'aluminium pour leur aspect décoratif, notamment pour les cloisons de douze appartements et cabines de luxe, ou encore, pour le revêtement de la porte de la chapelle. Au total, ce sont 25 000 kg d'alliages légers, correspondant à 60 000 kg d'acier, qui sont utilisés sur Normandie[123].

Grande salle à manger

_interior.jpg.webp)

La grande salle à manger, qui s'étend sur trois ponts de hauteur, et 90 mètres de long, est l'espace le plus impressionnant du navire. On y accède par des portes monumentales de six mètres de haut, ornées de médaillons représentant dix grandes villes de la région, dessinés par Raymond Subes[124] et réalisés par le ferronnier Adalbert Szabo. Les portes ont été partiellement (un groupe de six et un groupe de quatre médaillons) remontées aux portes d'entrée d'une église de Brooklyn, la cathédrale maronite Notre-Dame du Liban, mais des plaques carrées originales provenant de l'ensemble sont conservées ailleurs (notamment au musée des Arts décoratifs, à Paris).

Les portes mènent à une haute estrade de deux mètres de haut, permettant de dominer la salle, accessible par un escalier de dix marches. Les murs pourtant aveugles fournissent une lumière abondante grâce aux dalles de verre gravé des cristalleries de Compiègne, créées sur les indications d' Auguste Labouret[125] (des montants en verre sont conservés au musée des Arts décoratifs à Paris), et s'ornent de quatre panneaux peints par Jean Bouchaud.

La salle est richement décorée de quatre bas-reliefs par Raymond Delamarre (Les Arts et les Monuments de la Normandie, dont la maquette est conservée au musée des Années Trente à Boulogne-Billancourt), d'Albert Pommier (La Normandie terrienne), Léon Drivier (Les Sports et Les Jeux) et de Pierre-Marie Poisson (La Normandie maritime). Une grande statue de Louis Dejean Pax en bronze doré se dresse en surplomb de la table du commandant pour symboliser l'accueil et la concorde, un rameau d'olivier à la main[126] (aujourd'hui conservée au Pinelawn Memorial Park de Farmingdale). La salle est aussi ornée de six « pots à feu » (cascades de verre) de René Lalique dispersés dans la salle (Lalique fournit aussi des appliques lumineuses et des lustres).

Le mobilier en acajou, palissandre et bronze doré est dessiné par Pierre Patout et Maurice Pré et exécuté par les établissements Neveu et les tapissiers Cornille Frères. Alexandre Turpault décore les tables, avec de subtiles nappes en damassé, figurant des scènes de chasse. Les tables sont dressées avec un service en porcelaine de Limoges dessiné par Jean Luce, comportant un filet d'argent et le sigle « CGT » mis au point par Suzanne Lalique-Havilland. Le service de verres est livré par la maison Daum (qui fournit aussi des cendriers). Les pièces d'orfèvrerie des services « Transat », « Sirius », et de la ménagère « Atlas » (dont plusieurs éléments sont conservés au musée des Arts décoratifs à Paris) sont conçues dès 1933 par Luc Lanel, directeur artistique de la maison Christofle.

Salon fumoir

Sur le palier supérieur de l'escalier du fumoir se dresse une statue de La Normandie, par Léon Georges Baudry (1898-1978)[127] (l'original en bronze a été acquis pour orner la salle à manger du GTS Celebrity Summit, une copie en plâtre est conservée au musée de Caudebec-en-Caux). Bien qu'il revienne de façon récurrente dans certaines parties du paquebot, le thème de la Normandie est cependant absent de certaines pièces, car somme toute assez limité pour les décorateurs[128]. Le fumoir des première classe s'orne de six grands panneaux sculptés, laqués et dorés, créés par Jean Dunand sur le thème des « Jeux et joies de l'homme » et couvrant une surface de près de 1 200 m2 (dans un matériau résistant et léger, un plâtre dur, à base de kaolin) : La Pêche, La Conquête du cheval, Les Sports (tous trois conservés au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris), Les Vendanges (Oissel, hôtel de Ville), et La Chasse (dispersé entre le musée des Arts décoratifs de Paris et l'écomusée de Saint-Nazaire). Connaissant vite un très grand succès, les panneaux ont fait l'objet de réductions sous forme de petites plaques décoratives (plusieurs sont conservées au musée du Havre et ont été restaurées en 2015).

Le Génie de la Mer de Sarrabezolles

Une sculpture de Carlo Sarrabezoles, le Génie de la mer , remarquable personnage de Triton dont la queue fait une double boucle, brandissant un trident et escorté de deux dauphins aurait dû orner la « place publique » située sur l'étage le plus élevé de la plage arrière, avec ses bancs en zigzag et ses étonnants lampadaires en globes de verre. Malheureusement le poids de la statue en bronze empêcha de l'installer à cet endroit, à cause des vibrations dues aux hélices tripales.

Par la suite cet emplacement fut couvert d'une superstructure vitrée et converti en café grill-room lors de la refonte de 1937 (permettant ainsi au Normandie de conserver son titre de plus grand paquebot du monde par un artifice de calcul de jauge), et le bronze de Sarabezolles resta définitivement à terre, d'abord devant le siège de la transat au Havre, puis fut réinstallé à Marseille devant le gratte-ciel de la CMA CGM[129],quai d'Arenc au port de La Joliette où il est malheureusement quelque peu occulté par le viaduc de l'autoroute A55. Le plâtre à grandeur de l'œuvre est conservé au musée national de la Marine, à Paris. Le musée de La Piscine de Roubaix conserve plusieurs petites études en plâtre, témoignant des essais de Carlo Sarrabezoles pour inventer cette figure de proue, mettant en scène une figure athlétique et filiforme, entourée de poissons ou de symboles marins.

Grand Salon

Le grand salon est décoré de colonnes en verre de Lalique. Les grandes portes s'ornent de panneaux en laque d'or de Jean Dunand[130] où sont peintes des compositions de Jean Dupas représentant Le Soleil, Les Vents et Le Char de l'Aurore (fragments à Pittsburgh, Carnegie Museum of Art). Jean Dupas conçoit également les compositions peintes des panneaux de verre aux angles de la salle : il livre quatre compositions mythologiques sur le thème de L'Enlèvement d'Europe (fragment au musée de Saint-Nazaire), La Naissance d'Aphrodite, Le Char de Thétis et Le Char de Poséidon (New York, The Metropolitan Museum of Art), faisant la part belle à d'ambitieux thiases marins. Les panneaux couvrant près de 400 m2 sont exécutés en verre églomisé de Saint-Gobain par le maître verrier Jacques Charles Champigneulle[131]. Le musée Malraux du Havre conserve des dessins préparatoires de Dupas.

Les fauteuils sont dessinés par le décorateur Jean Maurice Rothschild, exécutés par les ébénistes Spade Frère, et tendus de tapisserie d'Aubusson d'après des cartons d'Émile Gaudissard (1872-1956).

Chapelle

La porte de la chapelle est un panneau coulissant en émaux de François-Louis Schmied représentant un chevalier normand[132]. L'autel est orné d'un antépendium en « lap d'or fin » représentant le Christ en Majesté en bas-relief, conçu par les frères Martel (la maquette en plâtre est déposée à l'éco-musée de Saint-Nazaire). Les frères Martel ornent également le balcon d'entrée d'un bas-relief représentant Jésus calmant la tempête, tandis que le chemin de croix en bois de palissandre est l'œuvre du sculpteur Gaston Le Bourgeois; ce chemin de croix se trouve maintenant dans la cathédrale Notre-Dame du Havre. Le peintre Alfred Lombard avait livré en 1935 un projet de décoration pour l'abside de la chapelle (maquette représentant une Tête de Christ à l'éco-musée de Saint-Nazaire).

Autres parties communes

Salle des banquets :

Georges d'Espagnat livre pour le plafond central de la salle des banquets une composition sur La Danse, la Musique, les fleurs et les fruits, tandis que le jeune Jean Picart Le Doux décore les coupoles latérales. Le sculpteur Alfred Janniot orne le mur d'un bas-relief sur La Normandie dans l'éclat de son histoire.

Galerie salon :

Deux compositions peintes de Pierre-Henri Ducos de La Haille ornent les murs de la galerie-salon des première classe, sur le thème de la Conquête normande et de la Paix normande. Au-dessus des alcôves, quatre bas-reliefs sont réalisés par le sculpteur Henri Bouchard sur le thème du Commerce, de L'Élevage, de La Pêche et de L'Art (ils ne sont pas localisés à ce jour).

Salon de musique ou Salon des dames :

Le salon de musique est orné par Louis-William Graux d'une grande composition sur Les Méandres de la Seine (propriété du musée des Arts décoratifs de Paris, en dépôt à l'Écomusée de Saint-Nazaire).

Salon d'écriture :

Le salon d'écriture est orné d'une composition de Gaston Balande sur les Falaises d'Etretat (propriété du musée des Arts décoratifs de Paris, en dépôt à l'Ecomusée de Saint-Nazaire).

Salon de correspondance :

Le salon de correspondance est décoré par le peintre Alexandre Iacowleff.

Salon de lecture :

Le salon de lecture est orné de compositions exotiques par Paul Jouve : Tigres royaux, et Éléphants impériaux.

Piscine :

La célèbre piscine des première classe est ornée d'une composition en mosaïque de la manufacture de Sèvres sur le thème de la chasse, créée par Victor Menu. Le peintre Raoul Dufy avait livré un projet de décoration, resté inabouti.

Deux cornes d'abondance ornent l'une des extrémités du bassin, réalisées par le sculpteur Jean-Gabriel Chauvin.

Jardin d'hiver :

Le jardin d'hiver reçoit les décors de Paul Iribe.

Huit salles à manger privées :

Pour l'une des salles à manger privées des première classe, Mathurin Méheut réalise une composition murale sur le thème des Forêts de France.

Installations pour les enfants

La salle à manger des enfants est pour sa part confiée à Jean de Brunhoff qui la décore dans le thème de sa création, Babar l'éléphant[133]. Durant la première saison, elle sert également à l'occasion de synagogue, cette dernière ayant été oubliée[134].

Cabines de première classe

Les cabines de première classe se distinguent par leur confort et le luxe des installations. Les fauteuils légers et les sièges de coiffeuses, en bois de sycomore et velours, sont conçus par la maison Dominique et par le tapissier Lelièvre. De grands fauteuils de repos en acajou sont commandés au décorateur Marcel Perreau. Les lits d'angle des première classe, en plaquage de palissandre (retirés après leur transformation en « cabines touristes » en 1936) sont conçus par les établissements Schmidt (qui conçoivent aussi des armoires) et le tapissier Edmond Petit. Des tapis au décor minimaliste sont livrés par Léon Émile Bouchet.

Parties communes de la Classe tourisme

La décoration de la salle de jeux de la classe tourisme est du peintre breton Louis Garin, l'artiste Yves Alix fournit également des décorations murales. L'architecte décorateur et peintre Louis Süe (1875-1968) installe un appartement de luxe, Le Deauville, en 1934-1935[135]. Le fumoir de la classe tourisme est pourvu de fauteuils créés par Marc Simon avec une garniture de cuir rouge.

Postérité

En 1935, la Poste française émet un timbre-poste de 1,50 Fr[136].

Le navire apparait dans deux albums de Tintin : dans la version couleur de Tintin en Amérique (sorti en 1946 et alors que le paquebot n'existait déjà plus)[137] et dans la version noir et blanc (1937) de L'Oreille cassée (avec une erreur, de la fumée sortant de la troisième cheminée factice). Hergé le dessinera aussi dans la première édition (1936) d'un album des Aventures de Jo, Zette et Jocko, L'Éruption du Karamako (avec la même erreur sur la 3e cheminée)[137].

Remplacement de Normandie

La perte de Normandie se ressent véritablement lorsque la Compagnie générale transatlantique fait le bilan de la Seconde Guerre mondiale : elle a perdu 44 navires dans le conflit, c'est-à-dire les deux tiers de sa flotte. Ne reste comme navire important que l'Île-de-France qui doit d'abord achever son service de transport de troupes. À l'inverse, toutes les autres grandes compagnies (à l'exception des allemandes), ont réussi à préserver une partie de leurs navires, notamment les deux Queen. La situation de la Transat est donc préoccupante, et la perte de Normandie est en très grande partie responsable de cet état de fait[77]. La compagnie reçoit cependant une compensation des États-Unis, en dollars, qui lui permet de construire trois navires, mais aussi en nature avec l'Europa fraîchement remis à la France par l'Allemagne, au titre de réparation des dommages de guerre. La Transat fait également renflouer le De Grasse, coulé durant le conflit mais récupérable[138].

Ce n'est qu'en 1950, après un quasi-naufrage, que l'Europa, rebaptisé Liberté, peut naviguer aux côtés de l’Île-de-France. À son bord se trouvent une partie des éléments décoratifs de Normandie qui avaient été démontés avant l'incendie : lorsqu'il rentre en service, le Liberté n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était à son lancement, et porte haut les couleurs de sa compagnie[139]. La Transat s'impose un temps, mais ses navires peinent à affronter les nouveaux géants, qu'il s'agisse des deux Queen, du United States ou de l’Andrea Doria[140]. La Transat frappe, en 1962, un dernier coup d'éclat avec le France dont les formes de coque s'apparentent à celles de Normandie, tout comme les polémiques qui entourent sa construction. Cependant, le contexte n'est pas le même et la concurrence du trafic aérien l'empêche de connaître une carrière couronnée de succès[141].

Navire de légende

.jpg.webp)

Normandie occupe une place à part dans l'histoire de la marine marchande française en étant le seul paquebot français à avoir détenu le ruban bleu et le seul également à avoir été le plus gros navire jamais construit à son époque. Normandie est en effet considéré comme un des meilleurs paquebots jamais construits, sinon comme le meilleur[142]. Par sa décoration, le paquebot a également acquis une place de référence dans le domaine de la décoration de style Art déco, en représentant de l'art français des années 1930, et est à ce titre souvent considéré comme l'un des plus beaux paquebots du monde[143].

La fin du navire l'a également fait entrer, d'une autre façon, dans la légende. Pour beaucoup, en effet, la perte du navire ne peut être accidentelle, et avant même les conclusions de la marine américaine, le sabotage est évoqué, qu'il vienne des équipages français fidèles au régime de Vichy ou de la Mafia. Tous ces faits sont cependant sérieusement démentis[144]. L'épave du navire peut également être vue l'année même du naufrage, dans le film Cinquième colonne d'Alfred Hitchcock[145]. Le film Paris-New York a également été tourné à son bord en 1939[146].

Enfin, de nombreux éléments de mobilier et de la décoration de Normandie qui avaient été démontés peu avant le naufrage ont été vendus aux enchères et dispersés à travers le monde chez des collectionneurs particuliers ou dans des musées. Le paquebot Celebrity Summit des Celebrity Cruises est équipé d'un restaurant décoré d'éléments de Normandie[147].

Normandie a fait l'objet d'une exposition intitulée « Il y a cinquante ans Normandie » au musée national de la Marine du au .

Notes et références

Notes

- Celui de la White Star, l’Oceanic voit sa construction cesser rapidement, avant que la White Star et la Cunard ne fusionnent pour construire le Queen Mary.

- L'article accompagnant le nom du navire a, à l'époque, fait débat dans la presse et jusqu'au sein de la compagnie. Fallait-il parler du Normandie, de la Normandie, de La Normandie ou de Normandie comme un nom de personne ? La compagnie choisit ce dernier cas pour sa publicité, tandis que la presse utilise les appellations à sa convenance. Parler du Normandie avec un article masculin est cependant devenu la norme avec les années.

- Les ouvriers craignent que la fin de la construction entraîne des licenciements dans une période de crise, ce à quoi les chantiers répondent par des augmentations de salaires.

- Le navire, après avoir subi une lourde refonte, reprend du service avant de prendre à nouveau feu dans le port du Havre en 1939 et de sombrer de façon similaire au Normandie.

Références

- « Paquebot Normandie », French Lines. Consulté le 4 juillet 2015.

- « Les heures de gloire du paquebot Normandie », Normandie Actu. Consulté le 4 juillet 2015.

- Garnaud Philippe. Le paquebot Normandie et la presse (1929-1935). In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, no 58, avril-juin 1998, pp. 29-42.

- Adrien Motel, Normandie, un rêve français, Editions Place des Victoires, , p18

- Frédéric Ollivier 2005, p. 14.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 20.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 25.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 26 - 27.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 32.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 33 - 34.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 49.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 38 - 39.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 44.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 44.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 45.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 46.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 45.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 48.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 50.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 52.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 53.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 54.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 55.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 56.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 57.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 60.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 60.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 61.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 62.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 63.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 66.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 67.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 108.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 70.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 110 - 111.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 71.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 73.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 113.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 74.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 115.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 79 - 80.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 82.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 83.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 111.

- (fr) « Liste de passagers du paquebot Normandie ; 29 mai 1935, Le Havre - Southampton - New York », French Lines. Consulté le 11 janvier 2011.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 112.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 127.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 115.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 129.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 130.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 118 - 119.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 133.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 122.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 148.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 124 - 125.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 126.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 158.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 161.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 127.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 129.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 131.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 132.

- Les hélices sont dessinées par l'ingénieur du génie maritime Roger Brard, dont la carrière le mènera à la direction du Bassin des carènes de Paris.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 133.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 200.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 201.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 137.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 140.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 146.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 147.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 151.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 153.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 156.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 157.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 212 - 213.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 213.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 182.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 163.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 164 - 165.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 165.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 166.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 167.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 217.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 168.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 216.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 169.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 219.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 220.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 170.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 222 - 223.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 224.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 171.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 172.

- Lucky Luciano, Lucky Luciano : le testament, Paris, La Manufacture des livres, , 2e éd., 500 p. (ISBN 9782358870757, lire en ligne).

- Frédéric Ollivier 2005, p. 173.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 175.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 233.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 235.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 177.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 178.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 179.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 238.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 37.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 38.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 39.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 68.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 69.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 40.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 42.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 41.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 61 - 62.

- Yves Blanchard, Le radar, 1904-2004 : histoire d'un siècle d'innovations techniques et opérationnelles, Paris, Ellipses, (ISBN 978-2-7298-1802-9), p. 83-86, 220-223

- Frédéric Ollivier 2005, p. 85.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 89.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 83 - 103.

- Catherine Baty, « Visite au cœur des géants des mers », Racines, , p. 41.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 106.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 91.

- Atelier Jean Perzel, « Lumières sur le Paquebot Normandie »

- Collectif - Fondation Électricité de France, Institut Français d'Architecture, « Architectures de l'électricité »

- Frédéric Ollivier 2005, p. 94-95.

- L'Illustration, ouvrage collectif 1987, p. 165.

- L'Illustration, ouvrage collectif 1987, p. 166.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 95.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 78 - 85.

- L'Illustration, ouvrage collectif 1987, p. 154.

- L'Illustration, ouvrage collectif 1987, p. 151.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 101.

- Carlo Sarrabezolles, « Le Génie de la Mer », sur tourisme-marseille.com (consulté le ).

- John Maxtone-Graham 2007, p. 94-95.

- Petit-fils de Louis-Charles-Marie Champigneulle.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 77.

- (fr) « Jean de Brunhoff », L'école des loisirs. Consulté le 12 février 2010.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 78.

- Susan Day, Louis Süe, p. 7, 17.

- Voir le timbre.

- collectif, A la découverte des grands ports du monde avec Tintin : Shangaï - Saint-Nazaire - Anvers - New York - Port Saïd..., Ouest-France, , 128 p., p.37.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 183.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 184.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 185.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 186 - 187.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 7.

- Frédéric Ollivier 2005, p. 102.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 13.

- (fr) « Cinquième colonne », IMDb. Consulté le 12 février 2011.

- (fr) « Paris New-York », IMDb. Consulté le 12 février 2011.

- John Maxtone-Graham 2007, p. 242 - 243.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Frank Osborn Braynard, Picture history of the « Normandie » with 190 illustrations, Dover Publications, , 133 p. (ISBN 0486252574)

- Bruno Foucart, François Robichon, « Normandie » : l'épopée du « Géant des mers », Herscher, , 207 p. (ISBN 2733500864)

- L'Illustration, ouvrage collectif, Les Grands Dossiers de L'Illustration - « Les Paquebots », Le Livre de Paris, (ISBN 2904310894)

- (en) John Maxtone-Graham, « Normandie »: France's legendary art deco ocean liner, W.W. Norton & Company, , 259 p. (ISBN 0393061205)

- Adrien Motel, Normandie, un rêve français, Paris, éditions Place des Victoires, 2022

- Jean-Pierre Mogui, Le « Normandie », seigneur de l'Atlantique, Denoël, , 169 p. (ISBN 2207231429)

- Frédéric Ollivier, « Normandie »: un chef-d'œuvre français (1935-1942), Chasse-marée, , 191 p. (ISBN 2914208804)

- Raoul Banet-Rivet, Souvenirs 1893-1958, BoD, (ISBN 9782810624751)

- Il y a cinquante ans Normandie, catalogue d'exposition, Paris : Musée national de la Marine, 1985

- Louis-René Vian, Arts décoratifs à bord des paquebots français, 1880-1960, Paris, Editions Fonmare, 1992.

- Louis-René Vian, Paquebots de légende, décors de rêve, catalogue d'exposition, Paris : Musée national de la Marine, - , Paris, Atelier P. Gentil, 1991.

- Jean-Francois Pahun, L'incendie du Normandie, un sabotage nazi en plein cœur de New York ? - Ouest-France - 2022 - 192 p. - (ISBN 978-2737386381).

Filmographie

- Documentaire, Éric Lange & Claude Villers, À bord du « Normandie », France, 2006 (52 minutes).

- Documentaire, Tal Zana, Normandie ne partira pas ce soir, France, 2021 (52 minutes).

- Documentaire, Jean-François Pahun, Normandie,l'ombre d'un doute, France, 2022 (64 minutes).

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative au spectacle :

- (en) Carthalia

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Association French Lines, site de l'association chargée de la sauvegarde du patrimoine des compagnies françaises, avec notamment des photos et des listes de passagers

- Paquebot Normandie, site consacré au Normandie, en particulier aux collections d'objets en provenant

- (en) Normandie sur The Great Ocean Liners, site consacré aux grands paquebots de l'histoire