Paul Iribe

Joseph-Paul Iribe né le à Angoulême[1] et mort le [2] à Roquebrune est un dessinateur, illustrateur de mode, affichiste, patron de presse, réalisateur et décorateur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 52 ans) Roquebrune-Cap-Martin |

| Nationalité | |

| Activités |

Affichiste, dessinateur, costumier, illustrateur, modéliste, photographe, concepteur de meubles, réalisateur, caricaturiste, chef décorateur, journaliste, designer, illustrateur de mode, journaliste d'opinion, artiste visuel |

| Conjoint |

Jeanne Dirys (de à ) |

Il est considéré comme un des précurseurs du mouvement de l'Art déco. Il fut l'époux de la comédienne Jane Dirys, puis le compagnon de Gabrielle Chanel.

Parcours

Origines

Paul Iribe est le fils de Jean-Jules Iribe[3] (Pau, 1836-1914), ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l’État, qui fut rédacteur au journal Le Temps[4] - [5]. S'il s'agit bien là de son père (et non de l'ingénieur Jean-Gustave Iribe, né en 1845, le frère de Jules), c'est lui qui fut chargé le d'abattre la colonne Vendôme[6].

Illustrateur, caricaturiste et homme de presse

Après des études à l'École des beaux-arts de Paris[7], Paul Iribe collabore en tant que dessinateur et caricaturiste à de nombreuses revues dont Le Rire (dès 1901), Cocorico, Le Sourire et L'Assiette au beurre.

Il signe aussi « Crépin », « George Maine », « Tobie Flip ». Certains dessins furent réalisés par son ami Pierre Legrain mais signés Iribe[8].

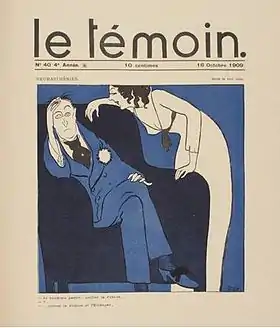

En 1906, il crée Le Témoin, un journal illustré satirique de tendance nationaliste, d'une présentation novatrice, grâce à l'argent de Dagny Bjornson-Langen, divorcée de l'éditeur allemand Albert Langen, le fondateur de Simplicissimus. Le Témoin s'arrête en 1910, puis reparaîtra de 1933 à 1935.

La mode et les arts décoratifs

En 1908, à la demande de Paul Poiret, il conçoit un ouvrage intitulé Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe qu'il illustre et dont il supervise la fabrication. Cet album, d'un style très nouveau, devient le modèle des catalogues de mode et inspire l'homme de presse Lucien Vogel.

Il lance, avec François Bernouard, sa première revue d'art, Shéhérazade, « album mensuel d'œuvres inédites, d'art et de littérature » le , dans un format carré, avec pour rédacteur en chef, Jean Cocteau (qui tiendra quatre numéros) et où l'on trouve Francis Carco comme secrétaire. La revue s'arrête le (six numéros)[9]. Il collabore au Journal des dames et des modes.

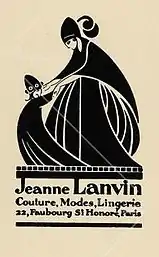

En 1913, Paul Iribe travaille en tant que décorateur d'intérieur, et crée des meubles pour Paul Poiret et Jeanne Lanvin, ou encore pour le mécène couturier Jacques Doucet. Ce dernier lui confie l'installation de son nouvel appartement. Ses meubles précieux s'inspirent du mobilier XVIIIe siècle. Il les présente dans une boutique qu'il ouvre cette année-là rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Le milieu parisien de la mode lui resta fidèle dans les années 1920, lorsqu'il revint des États-Unis. Ainsi, pour Jeanne Lanvin, il est sans doute à l'origine du design de la marque du parfum Arpège (1926). C'est également à cette époque qu'il rencontre Coco Chanel, dont il devient au début des années 1930 le compagnon puis le fiancé[10].

Fin 1914, aux débuts de la Première Guerre mondiale, il publie Le Mot[11] avec de nouveau Jean Cocteau. Cette revue patriotique, très soignée, comporte 20 numéros, et reprend la maquette et l'esprit de son précédent hebdomadaire, Le Témoin. La publication s'arrête au bout d'un an, faute de lecteurs.

Paul Iribe fournit ensuite de nombreux dessins à La Baïonnette.

Logo pour Lanvin (1907).

Logo pour Lanvin (1907). Illustration des Robes de Paul Poiret, ouvrage présentant la collection de Paul Poiret (1908).

Illustration des Robes de Paul Poiret, ouvrage présentant la collection de Paul Poiret (1908). Commode (vers 1912), Paris, musée des Arts décoratifs.

Commode (vers 1912), Paris, musée des Arts décoratifs.%252C_cover_of_Le_Mot%252C_vol._1%252C_no._5%252C_January_9%252C_1915_MET_DP875056.jpg.webp) Couverture pour Le Mot du .

Couverture pour Le Mot du . Couverture pour La Baïonnette du .

Couverture pour La Baïonnette du .

L'aventure hollywoodienne

.jpg.webp)

En 1919, il part pour huit ans aux États-Unis, avec comme première idée d'y fonder une agence de création artistique internationale. Puis, il se rend à Hollywood, embauché par la Famous Players-Lasky, propriétaire des studios de la Paramount Pictures, comme directeur artistique des productions de George Fitzmaurice. Plus tard, il travaille aux côtés de Cecil B. DeMille, d'abord sur Le cœur nous trompe, en 1921, et collabore en tout à 16 films dont la première version muette des Dix Commandements. Il se brouille avec DeMille et finit par rentrer en France.

Il coréalisa plusieurs films, dont Changing Husbands (en) (1924) — en revanche, c'est sa nièce, Marie-Louise Iribe (1894-1934), qui dirigea en 1930 une adaptation de l'œuvre de Gœthe, Le Roi des Aulnes.

Retour en France

Selon Paul Morand[12], le retour de Paul Iribe en France à la fin des années 1920 se produit dans une relative indifférence de sa personne : l'artiste doit alors reconquérir sa place au sein de la communauté des créateurs français.

Il s'intéresse aux domaines les plus variés de l'art décoratif : bijoux, tissus, éventails, livres d'enfants, cartes postales… Il crée un motif qui restera un des symboles de la période Art déco, une rose stylisée, la « rose de Paul Iribe ». Il répond à de nombreuses commandes publicitaires pour l'agence Wallace & Draeger[13], dont certains catalogues de grande qualité, notamment pour le marchand de vins Nicolas et le paquebot Normandie.

Son atelier comprend une importante structure éditoriale et une activité d'imprimerie d'où sortiront de nombreuses publications. Il y forme un jeune collaborateur, le photographe François Kollar[14].

En , il reprend, pour 69 numéros, Le Témoin, journal illustré qu'il avait créé en 1906. Le ton de cette feuille satirique, un périodique jugé « confidentiel et inutile » par Edmonde Charles-Roux[15], était résolument nationaliste, antiparlementariste, anticommuniste, antihitlérien et xénophobe, voire à tendance judéophobe, se montrant particulièrement violent au moment de l'affaire Stavisky et des événements du .

Il lance, en collaboration avec la marque automobile Matford et à l'initiative de son administrateur, Maurice Dollfus, la Revue des sports et du monde, un bimestriel prestigieux qui comprendra 29 numéros illustrés en partie en couleurs, et la collaboration de Gabrielle Chanel, André Demaison et Jean Giraudoux.

En 1934, il publie Parlons français, livre illustré de 37 dessins.

Disparition et hommages

Il meurt, foudroyé par une embolie, le [16] à Roquebrune dans la villa de Gabrielle Chanel, La Pausa, lors d'une partie de tennis[17] : c'est ce que rapporte Paul Morand, témoin du drame, dans les pages du Figaro, illustrées par un portrait dessiné par Jean Cocteau[12]. Il est enterré à Barbizon.

Notes et références

- Acte de naissance, dans Registre numérisé des archives municipales d'Angoulême, Cote : 1E286 Dates : 1883-1892, p. 82.

- Nécrologie dans Revue des lectures, p. 1417, sur Gallica.

- Le patronyme « Iribarnegaray » d'origine basque qui lui est parfois accolé n'est mentionné dans aucune source d'autorité.

- « Nécrologie [de Jules Iribe], dans Le Temps, , p. 4, sur Gallica.

- « Nécrologie [de Paul Iribe] », dans Le Temps, , p. 4, sur Gallica.

- Bernard Vassor, « La chute de la colonne Vendôme », sur Terre des écrivains, (en ligne).

- Il ne figure pas dans le registre des élèves des Beaux-Arts de Paris : il est possible que Paul Iribe ait suivi des cours en candidat libre.

- « Iribe Paul», in: Gérard Solo, Le Dico Solo, Vichy, AEDIS, 2004, p. 430.

- « Schéhérazade », sur tybalt.fr, en ligne.

- Edmonde Charles-Roux, L'Irrégulière ou mon itinéraire Chanel, Grasset, 1974, p. 588.

- Numéros de Le Mot consultables dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

- Paul Morand, « Adieu à Paul Iribe », Le Figaro, , p. 5 (en ligne sur Gallica).

- La Lumière, p. 176 et suivantes.

- Anne-Claude Lelieur et Raymond Bachollet, La France travaille : Regard sur le monde du travail à la veille du Front populaire, Société nouvelle des éditions du Chêne, , 239 p. (ISBN 2-85108-435-6).

- Citée par Hal Vaughan, in: Dans le lit de l'ennemi : Coco Chanel sous l'Occupation, Paris, Albin Michel, 2012 (extrait en ligne).

- Portrait-hommage publié en dans La Revue des sports et du monde Matford, reproduit sur diktats.com (en ligne).

- Bénédicte Burguet, « La pause Riviera de Coco Chanel », Vanity Fair, no 4, , pp. 102-103.

Annexes

Bibliographie

- Raymond Bachollet, Daniel Bordet, Anne-Claude Lelieur, Paul Iribe, précurseur de l'Art déco, 1883-1935, préface d'Edmonde Charles-Roux, Paris, Denoël, 1982 ; rééd. Éditions Amis de la Bibliothèque, 1996 (ISBN 978-2701205724).

- Françoise Denoyelle, La Lumière de Paris : Les usages de la photographie 1919-1939, Paris/Montréal, L'Harmattan, coll. « Champs visuels / Beaux-Arts », , 366 p. (ISBN 2-7384-5310-4, lire en ligne).

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Delarge

- Musée d'Orsay

- (en) Bénézit

- (en) Grove Art Online

- (en) MutualArt

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- (en) American Film Institute

- (en) IMDb

- Ressource relative à la mode :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :