Mouvement du 22 Mars

Le Mouvement du 1968 est un mouvement étudiant français d'extrême-gauche fondé trois jours après l'occupation d'un bâtiment administratif, dans la soirée du vendredi à la faculté de Nanterre pour obtenir la libération de militants en opposition à la guerre du Viêt Nam, et en référence à cette soirée. Il sera ensuite considéré comme faisant partie des éléments déclencheurs des événements de mai-juin 1968[3]. Il fait partie des mouvements étudiants de l'université Paris-Nanterre. La perception des Soixante-huitards ayant évolué avec l'historiographie de Mai 68, l'importance du Mouvement du 22 mars dans la perception de cet événement social a fluctué aussi.

| Forme juridique | association spontanéiste |

|---|---|

| But | « De la critique de l'université à la critique de la société »[1] |

| Zone d’influence | France |

| Fondation | 22 mars 1968 |

|---|---|

| Fondateur | 142 étudiants |

| Origine | libération de six personnes interpellées lors d'une action contre la guerre du Viêt Nam |

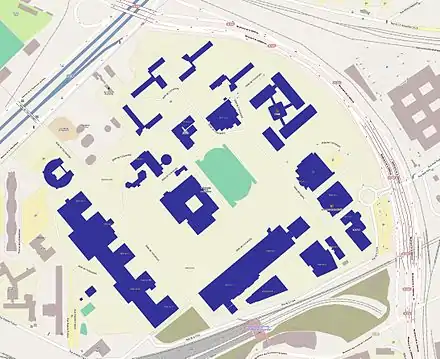

| Siège | Université de Nanterre |

|---|---|

| Structure | collectifs autonomes |

| Personnages clés |

Daniel Cohn-Bendit Jean-Pierre Duteuil Tomás Ibáñez Daniel Bensaïd Serge July Marie-France Pisier |

| Méthode | action directe, assemblées générales, démocratie directe, manifestations, etc. |

| Slogan | « De l'université critique à la critique de l'université »[2] |

La notoriété du Mouvement du 22 mars est postérieure à celle acquise au début du mois de mai 1968 par un de ses militants sans appartenance syndicale, Daniel Cohn-Bendit, et il n'a pas de lien avec le Mouvement du 25 avril 1968 créé à Toulouse à la même époque ni avec le Mouvement du 11 mai, qui a lancé à Marseille le premier appel à une grande manifestation le 13 mai 1968.

L'historiographie de Mai 68 a cependant rappelé à partir des années 1990 que la révolte étudiante avait eu lieu sur l'ensemble du territoire, dès le mois de février comme lors du Mai 68 à Nantes ou dans les résidences universitaires de nombreuses villes de province, pour constituer le plus important mouvement social de l'histoire de France du XXe siècle. Les universités de Clermont-Ferrand, Nantes, Montpellier ou Nancy sont ainsi en ébullition avant le , qui leur fait référence dans ses premiers tracts[4].

Mouvement spontanéiste[5], le revendique des méthodes d'action directe (occupations de bâtiments administratifs, notamment) et de démocratie directe en assemblées générales ouvertes à tous et déjà pratiquées dans d'autres villes au début 1968 (Nantes et Caen). Tout en refusant l'institutionnalisation en « organisation », il veut participer à ce processus d'auto-organisation[n 1] des étudiants « ici et maintenant »[6].

Inspirés notamment par le mouvement Provo des Pays-Bas[2], les modes d'action souvent provocateurs (happening, prises de parole sauvages, interruptions de cours, refus systématique de toute autorité, fût-elle symbolique) et, surtout, la critique virulente du contenu de l’enseignement universitaire attirent l'attention au-delà des cercles restreints des étudiants politisés[7].

Mouvement pluraliste, il réunit selon Daniel Cohn-Bendit des libertaires, des situationnistes, des trotskistes, des futurs mao-spontex, des chrétiens de gauche, des « sans étiquette », etc[2]. Daniel Cohn-Bendit en est la personnalité la plus médiatisée.

Il est interdit par le gouvernement, dans le cadre du décret du 12 juin 1968 portant dissolution d'organismes et de groupements, en même temps que onze autres mouvements d'extrême gauche.

1967

Le virage d'Occident après la présidentielle de 1965

Lors de l'Élection présidentielle française de 1965 la première depuis un siècle et surtout depuis la guerre d'Algérie, le score jugé décevant de Jean-Louis Tixier-Vignancour qui ne passe à peine le cap des 5% et fédère guère au-delà de l'électorat traditionnel de l'extrême droite et des rapatriés d'Algérie entraine un déplacement du militantisme depuis la scène politique vers la rue. À gauche, après l'Élection présidentielle française de 1965, le soutien de tous les partis à Mitterrand dès le 1er tour, y compris du Parti communiste français déclenche des départs massifs au sein de ce dernier et du PSU, en particulier de jeunes qui s'étaient mobilisés contre la guerre d'Algérie.

Fin 1965 intervient un tournant très net dans la tactique du mouvement d'extrême-droite Occident après l'éviction de Pierre Sidos, vers une action « jeuniste » et proaméricaine. exclusivement tournée vers la politique internationale, le Viêt Nam en premier lieu, en réaction, à la fondation de deux groupes d'extrême gauche issus du Parti communiste, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes et les Jeunesses communistes révolutionnaires. Sur cette période, les différentes estimations convergent pour évoquer un quadruplement de ses effectifs.

À partir du printemps 1966, l'extrême droite durcit sa tactique en s'attaquant à la représentation de la pièce de Jean Genet Les Paravents au Théâtre de l’Odéon à Paris le , parvenant finalement à son retrait, la librairie de gauche de François Maspero ou encore le café Champollion, le même mois. Le plus sérieux de ces assauts a lieu en octobre et et cause sept blessés parmi les militants d'extrême gauche, dont trois sont hospitalisés, lorsqu'il vise des partisans du Nord-Vietnam[8].

Les violences de novembre 1966 à janvier 1967

- Le 16 et , Occident intervient deux jours de suite à Nanterre. Le mouvement a lui-même déclaré qu'une « trentaine de ses militants ont attaqué un meeting » de gauche devant le restaurant universitaire, déclenchant « une violente bagarre à coups de barre de fer et de manches de pioche » causant « deux blessés graves parmi les membres des mouvements de gauche et une dizaine de blessés légers ». La police a bouclé les facultés, mais n'a pas procédé à des arrestations. De son côté, l'UNEF répond qu'ils ont été « rejetés par les étudiants » avec un seul blessé mais « des dégâts importants ont été causés aux véhicules stationnés ». Le Monde note que « la police est intervenue sur réquisition du doyen de la faculté » et qu'Occident veut se faire de la publicité parmi les étudiants en droit, dont le bâtiment à Nanterre est terminé[9]. Des représailles ont lieu à Assas, l'extrême-gauche ayant évalué le bilan à six blessés graves[10].

- le samedi , Pierre Rousset, militant des JCR est blessé au crâne et trépané, après une manifestation contre la guerre au Vietnam devant le lycée Voltaire, attaquée par le groupe Occident[11]. Au cours du samedi , le Lycée Jacques Decour, autre fief du combat contre la guerre au Vietnam a aussi été attaqué.

- le sur le campus de l’université de Rouen, quand une petite équipe attaque les comités Viêt Nam blesse grièvement des étudiants, dont un, Serge Bolloch, tombe dans le coma[12], en représailles après leur éviction trois jours plus tôt[10], ce qui déclenche l’interpellation rapide d’une vingtaine de militants d'Occident, parmi lesquesl Gérard Longuet, Alain Madelin et Patrick Devedjian[13].

- les condamnation du . Un total de 13 condamnations est prononcé par la Justice le pour "violence et voies de fait avec armes et préméditation"[14] ». En , Alain Madelin et Patrick Devedjian avaient déjà été condamnés par le tribunal correctionnel de Draguignan à un an de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve pour vol et détention d'armes[15] - [16].

Début 1968, les militants d'Occident reprennent des provocations bien que très affaiblis par les 13 condamnations du , et sous forme de bris de vitres ou d'incendies, au point que, selon Joseph Algazy, « il est vraisemblable que ces violences dans les campus ont contribué, elles aussi, au déclenchement de l'explosion de Mai 68[17] »

Le mouvement des résidences universitaires

L'affaire démarre un an plus tôt, le [18], lorsque 60 étudiants décident de manière spontanée d'investir un des pavillons de la cité universitaire réservé aux étudiantes : les garçons ont le droit d'accueillir des filles dans leur chambre mais l'inverse est interdit. Les étudiants revendiquent « la libre circulation » dans l'ensemble de la résidence universitaire[3] - [19] - [20].

Le doyen Grappin fait appel aux forces de l'ordre, ce qui choque, car à l'époque, et depuis le Moyen Âge, les forces de police n'ont pas le droit d'intervenir dans le périmètre universitaire. Cernés par la police, 25 étudiants maintiennent l'occupation pendant une semaine, nourris par les filles. Enfin, après de longues tractations, ils obtiennent le droit de se retirer du pavillon des filles sans donner leur identité et avec l'engagement qu'il n'y aura ni poursuites, ni sanctions.

Cependant, quelques jours plus tard, 29 étudiants (les 25 derniers occupants et 4 autres n'ayant pas participé à l'action mais étant connus comme « militants politiques ») reçoivent un courrier les informant qu'ayant enfreint le règlement intérieur, ils sont exclus des œuvres universitaires et perdent le droit à avoir une chambre, sanction appliquée avec sursis. Le cas des 4 n'ayant pas participé lance la rumeur de l'existence d'une « liste noire » dressée par les autorités universitaires, qui ressurgira à plusieurs reprises. Finalement, le , une nouvelle occupation des bâtiments réservés aux filles impose de fait la liberté de circulation[19] comme c'était le cas depuis des années à la Résidence universitaire Jean-Zay d'Anthony.

La grève des cours de novembre 1967

Sur le même campus, le , 400 personnes protestent contre la bibliothèque non terminée, et les laboratoires de langues indisponibles. Puis a démarré une grève des étudiants en second cycle de sociologie, le , menée par des trostkistes et chrétiens[21], dans un département qui compte environ 600 à 700 étudiants[21].

L'UNEF met en place des comités de grève incluant des non-syndiqués, présidés par Philippe Meyer, dont le « comité d'action » donne naissance au journal-mouvement d'actualité sociale « Nous sommes en marche » (1968-1972)[22]. L'UNEF les transforme en "association fédérative des groupes d'études de Nanterre" (AFGEN)[23], présidée par Jean-François Godchau (JCR, étudiant en histoire)[23]. Yves Stourdzé de l'UNEF, arrivé pendant l'hiver 1967-1968 y représente la sociologie et il prend ensuite sa suite.

En trois jours, la grève débouche assez vite sur une réunion le [21] avec le doyen Pierre Grappin, homme de gauche, qui veut des rapports détendus avec les étudiants[21] et rappelle qu'il a appartenu à la Résistance. Il décide de mettre en place le des groupes de discussion paritaires, enseignants étudiants[21]. Puis Pierre Grappin propose d'étendre à tous les départements ce type de comités enseignants-étudiants, créés en sociologie, philosophie et anglais[24], mais vite jugés sans pouvoir[25]. Le , un millier d'étudiants en grève manifestent en présence de Raymond Barbet, maire PCF de Nanterre[24] et le voit la fin de la grève en sociologie[21] - [24].

1968

Janvier

Le [18], le militant anarchiste Daniel Cohn-Bendit interpelle François Missoffe, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui inaugure la nouvelle piscine de Nanterre, sur son livre blanc sur la jeunesse : « Monsieur le ministre, j’ai lu votre Livre blanc sur la jeunesse. En trois cents pages, il n’y a pas un seul mot sur les problèmes sexuels des jeunes[3] ». À quoi le ministre répond : « Avec la tête que vous avez, vous connaissez sûrement des problèmes de cet ordre. Je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans la piscine. — Voilà une réponse digne des Jeunesses hitlériennes », répond Cohn-Bendit[26]. Il existe plusieurs versions de cette altercation, dépendant de la source, en particulier sur l'insulte qu'aurait retournée Cohn-Bendit au ministre.

Le [18], un groupe d'étudiants anarchistes entraîne une manifestation contre la menace d'exclusion de Cohn-Bendit, de nationalité allemande et qui risque l'expulsion du territoire. Première journée d’émeutes à Nanterre, les affrontements sont violents. Des étudiants se heurtent aux forces de l'ordre appelées en renfort par le doyen[27].

Février

Début janvier, une nouvelle bande dessinée des situationnistes revient sur cet épisode et ironise sur l'inaction de l'UNEF, sous la forme de l'affiche situationniste "A vous de jouer"[28].

Mars

Au département de sociologie, passé de 2 à 9 enseignants entre 1965 et 1967, le marxiste Henri Lefebvre va être remplacé par Alain Touraine, mais tente d'abord d'installer son poulain Georges Lapassade, contre l'opinion de Michel Crozier, qui s'y oppose et négocie dans une salle de la bibliothèque envahie par deux cents étudiants[29].

Le magazine Noir et blanc publie dans l'édition du [29], une grande photo du campus de Nanterre au milieu d’un immense terrain vague avec en sous-titre : "Un rapport secret parle de drogue, de prostitution, d’orgies, de racket"[29], à la suite d'un article au même contenu, publié le par le quotidien Combat, jour où l'Association des résidents, qui en regroupe plus de 800[29] avait prévu de participer à une journée d'action nationale contre les règlements archaïques.

Fondation et déroulement

.jpg.webp)

Le , à l'occasion d'une manifestation organisée par le Comité Vietnam national (CVN) « pour la victoire du peuple vietnamien contre l'impérialisme américain », trois cents étudiants saccagent le siège de l'American Express, à l'angle de la rue Scribe et de la rue Auber à Paris. Six activistes sont arrêtés[30], dont Xavier Langlade[31], étudiant à Nanterre et membre du service d'ordre de la Jeunesse communiste révolutionnaire et Nicolas Boulte, ex-secrétaire général de la Jeunesse étudiante chrétienne, secrétaire du Comité Vietnam national[32] - [33] - [34].

Le 22 mars, à 15 h, une assemblée générale réunit de 600 à 700 personnes pour exiger la libération des militants interpellés et en garde à vue depuis le [35]. Après de vifs débats, il est décidé d'occuper, le jour même, le dernier étage de la tour universitaire où siège le conseil de la faculté. Le lieu est symbolique : c'est celui du pouvoir universitaire d'où sont exclus les étudiants[36].

Le est aussi marqué à Nanterre par la réunion, de 17 h à 20 h, de la seconde séance de la commission de liaison professeurs-étudiants (13 étudiants et 13 professeurs)[21].

À 21 h, 150 étudiants, profitant d'une porte laissée ouverte, occupent le huitième étage du bâtiment administratif de l'université, la salle du conseil des professeurs, « un symbole de l'autorité de l'université[3] ». Ils ont été précédés par une dizaine d'Enragés, proches des "situationnistes", arrivés dans la salle un quart-d'heure avant, selon Angéline Neveu[37], l'une des nombreuses personnes extérieures au campus de Nanterre qui sont sur place ce soir-là[38] - [39], et qui s'intéressent aux idées nouvelles mais refusent d'adhérer à aucun groupe[39]. Ces derniers sortent trois verres puis partent cinq minutes après le discours de Daniel Cohn-Bendit déclarant qu'ils sont en train de voler les verres[37]. Ces "Enragés" prennent ensuite le train pour la gare Saint-Lazare, et écrivent le tract : "Courant d'air sur le pommier du Japon"[37]. Le lendemain, Cohn-Bendit les appelle pour leur demander, sans succès, de signer l'appel du [37].

Dans la soirée, Daniel Cohn-Bendit, à la tête d'une délégation d'une vingtaine d'étudiants, vient annoncer la nouvelle à la fin du concert que l'Orchestre de Paris donne à l'amphithéâtre B2 de la faculté, au rez-de-chaussée[40].

Au huitième étage, Xavier Langlade fait le récit de son arrestation deux jours plus tôt[21], tandis qu'un journaliste de France-Soir est éconduit[21]. Un étudiant autrichien fait une quête pour acheter des casques de chantier et le groupe décide d'organiser une journée anti-impérialiste le [21]. Une commission rédige un « manifeste » qui appelle à « rompre avec des techniques de contestation qui ne peuvent plus rien » et reprend l'essentiel des revendications portées par les étudiants depuis un an : l'anti-impérialisme, la dénonciation de la répression policière, la critique de l'université et du capitalisme. Le texte se termine par une mise en garde : « À chaque étape de la répression nous riposterons d’une manière de plus en plus radicale »[41]. La motion est votée par 142 étudiants (deux contre — dont Guy Konopnicki — et trois abstentions). Elle est ensuite distribuée largement sous forme de tracts[19]. Une nouvelle structure est créée, le CREPS (Centre d'études et de recherches politiques et sociales)[42], qui appelle à une journée de débats « en petits groupes » le . L'occupation se termine vers deux heures du matin, lorsque les étudiants apprennent la libération des activistes arrêtés le [36].

Revendications

Les thèmes de revendications sont répertoriés par un tract du Mouvement du que Le Monde du liste :

- « le capitalisme et les luttes ouvrières » ;

- « l'université critique " (de Berlin-Ouest) » ;

- « les pays de l'Est et les luttes ouvrières et étudiantes » ;

- « la lutte anti-impérialiste ».

Les enseignants partagés

En mars-, les enseignants de Nanterre sont partagés, ce qui devient manifeste fin avril. Sur les soixante professeurs de la faculté, dix-neuf ont signé un texte réclamant cette suspension des cours face aux violences[43] et quinze autres la semaine suivante un autre appel, lancé par Michaud, Ricœur et Touraine pour soutenir les étudiants menacés de sanction par le conseil d’université siégeant à titre disciplinaire en estimant que la gravité de leurs exactions a été exagérée[44] car accusés de coups et blessures ainsi que d’invectives à l’égard de professeurs et de conférenciers[45], tandis que des assistants et maîtres-assistants menacent de se mettre en grève en cas d’arrestation de l'un d'eux[43]. Mais lors de l'assemblée des enseignants du , en pleine émotion causée par les centaines d'arrestations à la Sorbonne, seuls 80 sur 200 quittent la réunion à la suite de Guy Michaud, soutien du .

Suites immédiates

La pétition antifranquiste du 25 mars

Après le week-end, le lundi , un groupe de 100 à 200 étudiants entrent dans amphithéâtre, en plein cours, où ils demandent avec insistance aux personnes présentes de signer une pétition anti-franquiste puis scandent des accusations de fascisme envers celles qui ne le font pas.

Le 26 mars, diffusion du texte voté le 22

Le texte voté par les occupants le vendredi n'est diffusé dans l'Université que le mardi [21], il fait référence au sac du rectorat par une grande manifestation étudiante à Nantes le 14 février et aux emprisonnés de Caen, ouvriers et étudiants[21], ainsi qu'au droit d'association des travailleurs[21] et au refus de l'intégration de la Sécurité sociale[21].

Le 27 mars, le doyen se fâche

Mardi aussi, le doyen de Nanterre Pierre Grappin riposte par une réunion de 4 heures le soir avec les enseignants[21] après avoir constaté 15 000 francs de dégâts le soir de l'occupation. Le surlendemain, il suspend tous les cours pour deux jours, en prévision de la journée de débats du vendredi à laquelle appelle le tract, sans réussir à empêcher, plus tard en avril, l'organisation de plusieurs journées de débats parmi les étudiants. À l'une d'elles assiste Rudi Dutschke, de l'Union socialiste allemande des étudiants[46].

La position de L'UNEF et de l'Association des résidents

L'UNEF et l'Association des résidents de la cité universitaire de Nanterre, que préside Dominique Tabah, qui ne font pas partie du Mouvement du , ne suivent pas cette politique répressive de fermeture de l'université. Ils signent un tract de l'Association fédérative des groupes d'études, qui dénonce l'interdiction de la journée du et ses prétextes, des incidents mineurs, en mettant en avant le droit d'expression politique du Mouvement du [21], mais tout en prenant aussi une relative distance avec lui car la fermeture de l'université est "le meilleur moyen de figer des étudiants dans une révolte stérile et de voir la répétition d'incidents" qui "ne doivent pas justifier d'attenter à la liberté d'expression"[21].

La polémique avec la presse le 28 mars

Le jeudi dans la soirée, le journal L'Humanité est violemment attaqué par Daniel Cohn-Bendit, qui prend la parole lors d'une réunion et conférence de presse au Foyer F de la Résidence universitaire, organisée par l'Association des résidents de la cité universitaire de Nanterre.

L'invasion de la Sorbonne

Finalement, le vendredi les étudiants de Nanterre partent à la Sorbonne envahir un amphithéâtre, sans y parvenir, et s'installent dans un autre, ce qui déclenche une protestation sur RTL du ministre de l'Éducation nationale au cours du week-end.

Suites fin avril

Du 21 au , les étudiants de droite, qui protestent contre leur radiation de l'UNEF et espèrent la reconquérir, se heurtent à des étudiants du PSU, qui sont à la tête de l'UNEF, mais aussi des JCR qui font alliance avec lui à Nanterre et à Toulouse, mais aussi du CLER et de l'UJCml qui se présentent en défenseurs face à la droite étudiante, assimilée à l'extrême-droite, car elle s'est alliée à elle.

Les événements de l'UNEF le 21 avril

Une nouvelle assemblée générale extraordinaire de l'UNEF se réunit le dimanche , veille de la rentrée, dans un amphithéâtre annexe de la Sorbonne et échoue à nouveau à élire un successeur à Michel Perraud. Ce dernier est en difficulté : pour envoyer son service d'ordre protéger la précédente assemblée, l'UJCml avait exigé qu'il en fasse une demande publique[47], ce qui a fait tiquer au sein du PSU, dont il est membre. À la mi-, Michel Perraud a été convoqué pour « déviation maoïste »[47] devant la commission des conflits du PSU par le nouveau secrétaire général Michel Rocard, confortablement élu au congrès de 1967 dans un bureau méfiant envers le gauchisme groupusculaire[48]. Les militants du PSU estiment que le vice-président de l'UNEF Jacques Sauvageot, également au PSU, doit lui succéder[47] - [49]. L'assemblée du cesse cependant peu après l'irruption d'associations générales d’étudiants tenues par la droite, proches de la FNEF et suspendues pour non-paiement de leurs cotisations[47], qui protestent contre le projet d'exclusion de celles restées dans l'UNEF[47]. S'ensuit une bagarre qui fait trois blessés[50], dont un sérieusement. Les étudiants syndiqués quittent la salle sous la protection de la police. Jacques Sauvageot doit assumer l'intérim[51], porté par une coalition de courants communistes, trotskystes et maoïstes s'étant opposés à cette intrusion violente[47] - [52] - [53] - [54].

Les bagarres à Nanterre les 22 et 23 avril

Le à Nanterre, des représailles visent le local de la FNEF, dirigée à Nanterre par Jean-Luc Gréau, jugée responsable de l'intrusion de la Sorbonne. Les militants du affichent « FNEF = Occident » sur son local, estimant que l'irruption de la veille est de son fait. « C’est ainsi que les heurts se sont déclenchés », observe Le Monde[55], en constatant que « des bagarres ont éclaté dans l'après-midi du à la faculté des lettres et des sciences humaines » de Nanterre, faisant « plusieurs blessés »[50] et que l'Amicale des élèves de l'Institut d'études politiques de Paris accuse pour sa part Michel Perraud d'avoir le « encouragé les délégués trotskistes » à expulser sa délégation, sans intervenir "pour secourir les blessés"[50]. D'autres parleront de "saccages", faits non avérés[56].

Un graffiti mural laisse entendre qu'Occident pourrait répliquer. Une banderole "Fascistes échappés de Dien Bien Phu, vous n'échapperez pas à Nanterre", est alors écrite en lettres géantes juste au-dessus du grand hall reliant tous les bâtiments de la faculté des lettres de Nanterre[29].

Les événements de Nanterre le jeudi 25 avril

Le au soir, Pierre Juquin est invité à une réunion des communistes à l'Université. Cohn-Bendit a convenu avec les maoistes de l'UJCml qu'il lui posera des questions sur les articles hostiles de L’Humanité concernant Nanterre, ces derniers ne le chassant que s'il refuse de répondre mais ils le font dès son arrivée dans l'amphithéâtre[57]. Puis Daniel Cohn- Bendit se pose en défenseur d'André Gorz lorsqu'un militant du CLER l'interrompt dans un autre débat, avec Laurent Schwartz.

Les événements de Toulouse le jeudi 25 avril

À Toulouse, les heurts entre étudiants le , causés par l'attaque d'une réunion dans un amphithéatre où s'exprimait le nanterrois Daniel Bensaid vont connaitre dès le lendemain une couverture importante de la presse, ce qui suscite une réaction rapide du ministère de l'Éducation nationale qui réunit plusieurs doyens à la Sorbonne le samedi 27 avril.

La garde à vue de Cohn-Bendit le samedi 27 avril

Le , Daniel Cohn-Bendit est arrêté chez lui, perquisitionné, puis relâché vers 20 h après avoir été interrogé au commissariat de Nanterre et à la préfecture de police de Paris[58]. Le , le parquet annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre lui pour "menaces verbales de mort sous condition et coups et blessures volontaires"[59], après la plainte déposée par un militant de Nanterre de la FNEF, Hubert de Kervenoael. Après avoir contredit Cohn-Bendit lors d'un séminaire en lettres dans la Faculté, le mardi , il a été menacé par ce dernier puis frappé par une dizaine d'étudiants et délesté de son portefeuille[60] - [61]. Selon l'historien américain Bertram Gordon, cité par son compatriote Michael Seidman[62], Hubert de Kervenoael, qui écope de dix points de suture et dix jours d'interruption[63], ne militait pas à Occident. Le soir, dans une salle de la faculté, Cohn-Bendit reçoit des militants venus de la Sorbonne : Roland Castro, Jacques Rémy (sociologue) et Serge July[64].

Les bagarres du mercredi 1er mai

Le au soir, Daniel Cohn-Bendit assiste à un meeting en faveur du Black Power au Palais de la Mutualité[65], au cours duquel s'expriment James Forman, Aimé Césaire, Daniel Guérin et Jean-Paul Sartre[66]. Le lendemain , lors de la manifestation pour la Journée internationale des travailleurs, il participe au cortège du « » qui s’affronte violemment au service d’ordre de la CGT. Il y est notamment avec le groupe de l'UJCml et notamment Roland Castro[67].

Historiographie

L'historiographie du Mouvement du passe d'abord par une phase d'idéalisation dans les années 1980 dans le sillage du premier livre écrit par Daniel Cohn Bendit depuis onze ans, Nous l'avons tant aimée, la révolution, publié en [68] et qui est suivi un an après par le premier tome de l'enquête de Hervé Hamon et Patrick Rotman, Génération[69], auxquels s'ajoutent en 1988 deux autres livres centrés sur les personnalités du Mouvement du , celui d'Élisabeth Salvaresi, qui trace 14 portraits de "stars" du mouvement[70] et celui de Jean-Pierre Duteuil, ami proche de Cohn-Bendit et militant de ce mouvement, qui présente le comme une forme d'aboutissement esthétique en lui-même[71], en fournissant peu avant dans un article des précisions historiques, détails et photos[72].

En 2018, trente ans après cette vague de 1988, certains médias vont se poser la question de l'importance réelle du , comme France Inter[73], qui a enquêté dans ses archives et observe qu'on « parle bien d’un mouvement étudiant dans le 13 heures de France Inter, le 23 mars 1968, mais à Varsovie, en Pologne, pas à Nanterre »[73]. « Le plus fou, c’est que non seulement le journal de 13 heures n’en dit pas un mot, mais qu’en plus, après ce reportage sur Varsovie, on propose un tour du monde de l’agitation sur les campus, à Milan, à Madrid et à Washington. Rien sur Nanterre », ironise le journaliste[73].

Les historiens font remarquer que les deux seuls journalistes présents ce jour-là à Nanterre n'ont pas écrit d'article et que les seules photos ont toutes été prises par un des militants, Gérard Aimé[72], dont plusieurs en plan large de salle du conseil des professeurs occupée en haut de la tour administrative, qui ne valident pas, loin de là, la légende voulant que les étudiants étaient 142 à l'occuper. D'autres photos de la même personne, prises le vendredi suivant dans un amphithéâtre[72] ne valident pas non plus le nombre d'un millier de participants ce jour-là, parfois avancé. Les archives INA numérisées du magazine de l'ORTF "Zoom" tourné le dans la cour de Sorbonne semblent plus cohérentes avec les rapports de police, publiés trente ans plus tard, indiquant 150 personnes qu'avec les 300 ou 400 personnes évoquées jusque là[74].

À Nanterre, la couverture médiatique du Mouvement du ne commence qu'après la décision du doyen de l'université, Pierre Grappin de la fermer deux jours, en consultant le conseil des professeurs, et qu'il esquisse sous forme de projet le soir du mardi , en fournissant bien d'autres motifs que l'occupation réalisée dans la soirée du , dont on apprendre par la suite qu'elle s'est terminée peu après minuit[47], l'étudiant de Nanterre détenu, Xavier Langlade, ayant été libéré assez tôt dans la soirée, si bien qu'il a pu prendre la parole pendant l'occupation. Huit jours plus tard, deux des occupantes proches de Daniel Cohn-Bendit, Danièle Schulmann et Isabelle Saint-Saëns, partent skier ensemble[47].

Couverture médiatique

ORTF, AFP, Agence Gamma et Agence APIS

Ni le Mouvement du ni le Mouvement du 25 avril à Toulouse ou leurs suites ont été évoqués à leurs débuts par l'ORTF, qui filme les manifestations à partir du [75].

Gerard-Aimé, photographe de l'Agence de presse images et sons (APIS), rejoint la tour administrative vers la fin de l'occupation mais aucune de ses photos n'est reprise les jours suivants.

Le , Gilles Caron, envoyé par l'Agence Gamma, a photographié des ouvriers travaillant sur le campus discutant avec des étudiants et des habitants du bidonville de Nanterre, où vivent des immigrés algériens[76] et des ouvriers du chantier de la faculté dans l'herbe avec des étudiants[76]. C'est aussi le jour où l'Agence France-Presse diffuse une photo[77], restée célèbre, d'un groupe d'étudiants assis dans l'herbe sur le campus, dans le sillage de la scène racontée par le quotidien Le Monde la veille au soir.

Le Monde

C'est le jeudi seulement que Le Monde, quotidien alors le plus lu chez les étudiants et les enseignants des universités, loin devant Le Figaro, évoque l'occupation de la tour administrative, en page 10. Le quotidien prévient que le doyen de la faculté, Pierre Grappin, prévoit de suspendre les cours, car le Mouvement du et différents groupes d'extrême gauche ont appelé à « occuper un des bâtiments de la faculté », celui des sciences humaines pour une journée militante.

L’article ne parle brièvement de l’occupation du qu'au 3e paragraphe d'un très court article titré « Le doyen va prendre des mesures pour tenter de mettre fin aux incidents »[78] pour signaler que des déprédations et de menus vols ont eu lieu au cours de cette occupation.

L'article se concentre plus haut sur le fait que « des incidents se sont produits au cours des examens partiels en psychologie, sociologie et philosophie et ceux-ci ont dû être annulés par le doyen » et relate que de « fréquentes interruptions ont lieu pendant les cours et les travaux pratiques ». Plus bas, le journaliste cite l'Association corporative des étudiants en droit et la FNEF, relativement influente en lettres, où Roger Gallot préside l'association des étudiants. Ces deux associations protestent dans des communiqués contre le « terrorisme » que font régner à Nanterre « des éléments d'extrême gauche ».

Le lendemain , le journal consacre quatre fois plus d'espace à une manifestation nationale à laquelle appellent l'UNEF, CGT, Parti communiste et conseils de parents d'élève, en faveur de la « construction rapide de bâtiments universitaires dans la région parisienne », et évoque la situation matérielle compliquée causée par la croissance des effectifs d'étudiants dans les universités de sciences et de médecine[79].

Juste à côté de cet article, un autre est consacré à Nanterre, mais sous l'angle de la gêne causée aux étudiants par les actions Mouvement du , perturbation déjà évoquée dans le bref article de la veille.

Le quotidien rapporte aussi les inscriptions peintes en noir sur les murs du grand hall et dans les escaliers de la faculté :

- « Professeurs, vous êtes vieux et votre culture aussi ! » ;

- « Laissez-nous vivre ! » ;

- « Prenez vos désirs pour des réalités ! » ;

- « A bas la répression policière ! » ;

- « F.N.L. vaincra ! ».

Le Monde décrit aussi les différents modes d'action de la mouvance réunie dans ce mouvement, qui seront confirmés peu après Mai 68 par le livre d'un jeune journaliste du Nouvel Observateur dont la petite amie vit sur le campus[21] :

- La veille du , des étudiants de première année avaient « boycotté un examen partiel de psychologie dont ils jugeaient le thème trop scolaire et "pointilliste" » ;

- Le , un groupe de 200 étudiants[21] est « intervenu dans un colloque d'hispanistes pour les sommer de signer une résolution condamnant le régime franquiste ». Les professeurs qui refusent de signer se voient scander "vous êtes des fascistes"[21] ;

- D'autres, le [80], « auraient interrompu une représentation de l'Otage de Claudel - qualifié de " curé " - organisée par un groupe d'étudiants »[21]. L'amphithéâtre où elle se jouait est envahi par les contestataires[80].

Tout cela ne semble pas pour autant « troubler la quiétude » d'un campus à l'américaine, plein d'étudiants, « assis au soleil sur les pelouses entre les hangars militaires désaffectés et le chantier de nouveaux bâtiments », mais il y a aussi des étudiants de plusieurs disciplines (lettres et langues), qui dans une lettre diffusée par les haut-parleurs de la faculté, condamnent « la volonté de faire régner une tension insupportable » et certains professeurs se sentent même « menacés dans leur sécurité », rapporte Le Monde : « Si cela continue, a déclaré l'un d'entre eux, je viendrai avec un revolver ».

De leur côté, les « perturbateurs », dont certains appartiennent à des petits groupes politiques d'extrême gauche « estiment que les meetings ou les manifestations traditionnelles n'ont plus d'efficacité », explique le journal, tout en observant que « les manifestants sont, à vrai dire, peu nombreux ».

Combat

L'éditorialiste Philippe Tesson, qui fondera quelques années plus tard Le quotidien de Paris dirige le quotidien Combat (journal)[81], alors très affaibli car il ne vend plus que 30 000 exemplaires[82] depuis qu'il y a soutenu la Guerre d'Algérie depuis 1960, Il a envoyé à Nanterre Christian Charrière couvrir une conférence de presse au Foyer F de Nanterre, qui se transforme en procès de trois journalistes, de L'Humanité, du Corriere della Sera et Combat (journal)[83], organisé par Daniel Cohn-Bendit devenu « l'accusateur public, le Fouquier-Tinville de Nanterre » [21] - [84] selon le reportage du le jeune journaliste, qui se laisse cependant intimider et décrit l'accusateur comme « sortant des théories quarante-huitardes et généreuses et une remise en question des choses et des dogmes qui réconfortent l'âme »[21], et « sortant des idées frappantes comme des coups de poing », avant de couvrir de près la suite des événements de Mai 68 et d'en tirer à la fin de l'année son premier ouvrage Le Printemps des enragés, comportant des précisions biographiques familiales sur Cohn-Bendit inédites[83].

L'article décrit cependant les contestataires comme sales et débraillés[21] et il est salué dans un tract déplorant le « peu de virilité dans une faculté où les trois-quarts des étudiants sont des filles », signé : "les commissions de liaison de la Faculté des lettres de Nanterre"[21].

Philippe Tesson saluera à partir du le mouvement anarchiste comme « l'expression de la contestation la plus généreuse »[81] et lui offrira des tribunes libres ensuite.

Les quotidiens de droite

Les autres journaux ne réagissent qu'après le discours le , sur l'antenne de Radio-Luxembourg, du ministre de l'Éducation nationale Alain Peyrefitte, qui commente les événements des derniers jours[21], au lendemain du meeting interdit, improvisé par un nouveau « Mouvement d'action universitaire » lié à celui du [21], le vendredi , à 20 h 30, dans l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne avec des allemands, belges, hollandais, italiens et espagnols[21]. Un peu avant 20 h, la délégation de Nanterre arrive avec Daniel Cohn-Bendit[21].

Sur RTL, Alain Peyrefitte se montre compatissant aux « inquiétudes qu'éprouvent certains étudiants devant l'enseignement qui leur est dispensé, et qui, dans certains cas, n'a pas beaucoup évolué depuis le XIXe siècle », et dénonce « l'action de petits groupes d'extrémistes, le plus souvent anarchistes, qui sont décidés à jeter le désordre de toutes les manières possibles dans l'Université »[21].

- Paris Jour a une source aux « cheveux tombant sur les épaules, une barbe de deux jours, en blouson kaki, il ressemblait plus à un beatnik qu'à un étudiant » qui lui assure qu' « Nanterre-La Folie, les étudiants saccagent tout. Ils veulent tous se révolter, mais aucun ne sait pourquoi »[21] ;

- Le Figaro en cite une autre qui lui déclare: « Nous ne soutiendrons aucune liberté d'expression[21] pour ceux qui seront contre l'agression (américaine) au Viếtnam » ;

- Dans L'Aurore, Jacques Bouzerand se demande « Quand ces garçons et ces filles préparent-il leurs examens ? »[21].

- Ladislas de Hoyos, reporter à France-Soir passe brièvement lors de la soirée du mais sans écrire d'article.

L'Humanité

L'Humanité a de son côté couvert le samedi « la manifestation du Quartier Latin et la grève de 90 % des étudiants en sciences de Paris et d'Orsay » en déplorant la presse les mettent au second plan, pour laisser entendre, pour la seconde fois en deux jours, qu'il existe des convergences entre l'action du gouvernement et celle des groupuscules. Le jeudi le quotidien communiste s'était attiré les foudres de Daniel Cohn-Bendit par un article évoquant cette possibilité.

Le rédacteur du quotidien communiste écrit en particulier: « On peut même se demander ce qu'a signifié la complaisance de Missoffe à l'égard du leader des anarchistes de Nanterre, invité au ministère comme interlocuteur vedette, alors qu'il se permet d'injurier certains professeurs, de dire en privé que ça (cours suspendus pour 12 000 étudiants) l'amuse »[21].

Paris Match

Paris Match ne parle pas du "" ni de ses leaders avant le numéro du , publié alors que Cohn-Bendit vient de se faire connaitre en participant à un débat en direct sur l'ORTF avec trois journalistes, aux côtés de Jacques Sauvageot et Alain Geismar. En page 8, de ce numéro du , il est décrit comme "à la tête" des enragés de Nanterre[85], un reportage qui commence par six pages de photographies en noir et blanc de la première nuit des barricades[85].

Dans ce numéro aussi, 15 pages de photos sur les événements du lundi , survenus près de deux semaines plus tôt qui permettent selon le magazine de comprendre les causes des émeutes de la nuit du 10 mai. Ces 5 pages de photo incluent celle de Gilles Caron de Daniel Cohn-Bendit, face à un policier, devant la Sorbonne, le , jour des premiers affrontements[85]. La parution du journal est ensuite suspendue.

- Le , deux colonnes sont consacrées par Paris Match à Rudi Dutschke, six jours avant son décès, rencontré chez les manifestants allemands, sous le titre « La révolte des étudiants a son Guevara : Rudi le Rouge » avec une photo où il tient son bébé sur ses genoux et un sous-titre évoquant « l'épouvantail de Berlin-Ouest ». En pages intérieures, photos prises par Gilles Caron à Nanterre d'ouvriers sur le campus et du bidonville.

Avant la première nuit des barricades au quartier latin du 10 au , les trois magazines d'actualité français n'avaient consacré aucune première page à la crise étudiante[86].Paris Match avait cependant effectué deux reportages consécutifs, en France comme en Allemagne, dès le mois d'avril.

- Le , le numéro suivant de Paris Match, titre sur l'assassinat du pasteur noir américain Martin Luther King, avec plus loin un reportage à l'Université de Nanterre décrivant « Une poignée de jeunes gens veut incarner la révolution planétaire ». La photographie en noir et blanc a pour légende « Réunion à Nanterre : Fesch (trotskiste) contre Auduc (prochinois) »[87].

France Inter et ORTF

Le , est programmé dans l’émission de télévision Tel Quel, un reportage sur le "nanterrisme", tourné bien avant le [88] - [89]. L'écrivain Robert Merle, professeur d'anglais à Nanterre, y est interrogé et semble avoir saisi la portée d’un événement passé inaperçu au moment des faits, car il est alors, depuis le mois de novembre en train d'écrire son roman Derrière la vitre. A déclare que « On doit obtenir des autorités que l'étudiant reste plus de trois ans à la résidence. Secundo, liberté absolue de réunions et tertio que ce soit eux qui fassent l'animation culturelle et non pas qu'on la fasse pour eux. C'est à dire, ils repoussent le paternalisme »[89].

Tel Quel, dans son reportage du , interroge aussi Dominique Tabah, présidente de l'Association des résidents de la cité universitaire de Nanterre (ARCUN), branche locale de la Fédération des étudiants en résidence universitaire de France[88]. Les producteurs de l'émission rappelleront dans un communiqué du leur travail impartial, donnant la parole aux différentes tendances, juste après la mise en accusation de l'ORTF par des journalistes d'autres émissions dont les images venaient d'être censurées.

En , l'ORTF avait déjà évoqué les premiers mouvements étudiants, notamment les actions des garçons pour aller librement dans les étages des filles de la résidence universitaire.

Le Nouvel Observateur

Le Nouvel Observateur est alors, comme Le Monde un journal très lu chez les étudiants et les enseignants des universités mais quasiment sans photos et avec peu de reportages. L'actualité étudiante y est couverte par René Backmann, 24 ans, le plus jeune journaliste de la rédaction, sorti du Centre de formation des journalistes, qui arrive de Grenoble où il a couvert la campagne législative de Pierre Mendès France alors au PSU. Sa petite amie est étudiante sur le campus de Nanterre[90] où a suivi les actions à la résidence en février, et il est le seul journaliste présent lors de la création du Mouvement du . Lorsque la presse quotidienne s'en empare, l'hebdomadaire lui confie pour les 3 numéros d'avril suivants, une chronique baptisée "On en parlera demain" et qui sera rebaptisée "On en parlera aujourd'hui" à partir du mois de mai[91]. Avec ses collègues du journal, il participe aux assemblées générales de la profession de journaliste durant Mai 68 à la Sorbonne[91] mais doit composer avec la direction de l'hebdomadaire, où les événements de Nanterre sont d'abord moqués par certains selon lui[92], dans un journal contrôle par "deux vieux messieurs sympathiques et respectables mais qui avaient tous les pouvoirs[91].

Avec son collègue Lucien Rioux, il racontera les événements Mai 68[21] au jour le jour, dans un livre détaillé, à la fin de l'année[21].

Littérature

En 1970 parait Derrière la vitre, récit romancé de la journée d'une trentaine de personnes à l'université de Nanterre dont certaines occupent la salle du conseil des professeurs[25] dénoncé par certains comme "un livre à charge contre Mai 68, péchant par un excès d’ironie" et salué par d'autres pour coup d'oeuil aiguisé sur le vie quotidienne des personnages[25]. L'auteur est Robert Merle, professeur de littérature anglaise à Nanterre et romancier, qui a reçu en 1949 le prix Goncourt pour Week‑end à Zuydcoote, son premier roman, consacré à la bataille de Dunkerque, au tout début de la Première Guerre mondiale. En , il avait fait circuler une petite annonce sur le campus[25], qui lui permet de réaliser une trentaine d'entretiens avec des étudiants[25]. Puis il modifie "l'ébauche avancée"[25] de cette œuvre juste après Mai 1968 pour que l'action se déroule le même si la création du Mouvement du 22-Mars n'occupe qu'une partie du roman. Certains de ses participants estiment que l’occupation "forcera" le pouvoir politique du général De Gaulle "à révéler sa véritable nature répressive"[25] tandis que d'autres militants "n'y voient qu’une provocation aventuriste sans véritable portée"[25]. Robert Merle met en scène quelques personnages réels. Daniel Cohn‑Bendit est présenté comme un tribun "habile" mais "opportuniste"[25], qui "accompagne l’événement plutôt qu’il ne le suscite"[25] alors qu'il n'y était "pas initialement favorable"[25].

Anecdotes

- La salle du conseil a été choisie pour sa valeur symbolique. En 1968, alors que la faculté est encore en pleins travaux, il n'existe qu'une seule tour dans tout le campus : le bâtiment B, bâtiment administratif — depuis, une autre tour se dresse également, celle de la bibliothèque universitaire. Les étudiants politisés considèrent le bâtiment B comme le "symbole phallique" du pouvoir administratif à renverser. plus tard, la salle du conseil des professeurs sera déplacée en bas du bâtiment B pour représenter l'égalité des enseignants avec les étudiants. Il est aussi intéressant de préciser qu'une sécurité extrêmement rigoureuse a été mise en place pour interdire aux étudiants l'accès aux étages du bâtiment.

- Les seules photos de l'occupation de la tour administrative de la faculté de Nanterre qui donne naissance au Mouvement du 68 ont été prises par Gérard Bois (qui signait Gérard-Aimé), futur photojournaliste à Libération[95] - [96].

Mai 68

| Image externe | |

| « Esprit(s) de Mai 68 - Prenez vos désirs pour des réalités », exposition BnF, 2008. | |

Le [18], Daniel Cohn-Bendit est interpellé par la police[97]. Le [18], il est l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire. Le bruit court qu'il va être transféré dans une autre université ou expulsé de France. Une grève est déclenchée à Nanterre par les étudiants anarchistes et/ou de gauche, comme ceux de la Jeunesse communiste révolutionnaire.

Le , huit étudiants de Nanterre, dont Daniel Cohn-Bendit, René Riesel et Jean-Pierre Duteuil, sont convoqués devant la Commission des affaires contentieuses et disciplinaires de l'université de Paris siégeant à la Sorbonne, le lundi , sans notification officielle des motifs.

Le , « Journée anti-impérialiste » à Nanterre, organisée par le Mouvement du . Des étudiants réclament le droit de tenir des réunions politiques dans des locaux universitaires. Dans l'après-midi, 300 étudiants réquisitionnent une salle pour projeter des films, privant le professeur René Rémond de salle de cours. À la suite de ces incidents, le doyen Pierre Grappin, en accord avec le ministre Alain Peyrefitte et le recteur Roche, décide de la suspension des cours à Nanterre[18] - [98] - [99].

Le vendredi , Nanterre fermée, le mouvement se dirige vers Paris et la faculté symbolique de la Sorbonne où quatre cents étudiants tiennent meeting, dans le calme et dans la cour, à l'appel de l'UNEF[100]. Vers 14 h, des rumeurs d'une éventuelle attaque d'extrême droite électrisent l'atmosphère, et c'est l'engrenage. Les étudiants occupent la Sorbonne. Le recteur de l'académie de Paris demande l'intervention des forces de police pour « rétablir l'ordre en expulsant les perturbateurs ». La Sorbonne est évacuée par une intervention musclée et, vers 17 h, trois cents étudiants sont embarqués dans les cars de police. Très rapidement, des milliers de jeunes affluent aux alentours et ce sont les premiers accrochages. Le Cycle provocation-répression-mobilisation s'enclenche[36].

Dans la soirée, les premières barricades sont dressées au quartier Latin, des centaines d'étudiants affrontent violemment les forces de l'ordre. La journée d'émeute fait 481 blessés[101]. 574 personnes sont arrêtées dont Jacques Sauvageot, le dirigeant de l'UNEF, principal syndicat étudiant, mais aussi Daniel Cohn-Bendit, Henri Weber, Brice Lalonde, José Rossi, Alain Krivine, Guy Hocquenghem, Bernard Guetta ou Hervé Chabalier[102]. C'est le début de la « commune étudiante » de mai-juin 68.

Durant tous les événements — de la « commune étudiante » parisienne à la grève générale ouvrière — le mouvement va jouer le rôle d'électron libre et de pôle radical, notamment avec la création des « Comités d'action révolutionnaire » (CAR)[103] - [104].

Le perd en partie son identité « nanterroise » mais gagne une audience nationale, relayé par les grands médias[105] - [106] - [107] - [108]. De nouvelles personnalités le rejoignent tels Serge July ou Félix Guattari.

Une partie des éléments du mouvement proches du groupe anarchiste Noir et Rouge collaborent ensuite au groupe conseilliste « Informations et correspondances ouvrières », tandis que d'autres forment, avec des membres issus de l'UJC (ml), la « Gauche prolétarienne »[109].

Dissolution

Le Mouvement du s'auto-dissout fin [3]. Ce qui n'empêche pas sa dissolution officielle le 12 juin 1968 selon la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, comme onze autres mouvements d'extrême gauche.

Personnalités marquantes

Le Mouvement du n'est pas homogène idéologiquement, c'est un carrefour créé pour l'action. Il fonde son organisation sur la démocratie directe, avec des décisions prises en assemblée générale. Il défend « la pluralité des tendances du mouvement révolutionnaire »[6].

Différentes tendances le composent :

- des libertaires comme Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Duteuil, Mustapha Saha ou Tomás Ibáñez[110] ;

- des trotskistes des Jeunesses communistes révolutionnaires comme Daniel Bensaïd (cofondateur de la Ligue communiste, puis de la LCR et du NPA), Jacques Tarnero ou Jean-François Godchau[111] ;

- des futurs maoistes comme Serge July[112] et Alain Geismar[113];

- des sans-étiquettes tels Marie-France Pisier (alors étudiante à Nanterre et déjà actrice)[114];

- des militants du Centre d'études, de recherches et de formation institutionnelles comme son fondateur en 1967 le psychanalyste et philosophe Félix Guattari[115] et la future sociologue et urbaniste Anne Querrien[116].

Le mouvement s'étend en province où des lycéens « non politisés » s'en prévalent pour organiser des actions de grève dans leurs établissements, et rejoignent les comités d'action lycéens déjà apparus fin 1967 dans le sillage du Comité Vietnam national fondé en . Ainsi de Lyon, où l'étudiant Jacques Wajnsztejn[117] - [118] et la lycéenne Claire Auzias témoignent des événements[119].

Par ailleurs, les « Enragés de Nanterre », d'inspiration situationnistes, comme René Riesel et Patrick Cheval n'ont jamais fait partie du 22 mars : leur groupe s'en va dès le début de l'occupation, s'étant brouillés avec Daniel Cohn-Bendit.

Commentaires autobiographiques

- Selon Serge July, qui était un des animateurs de ce mouvement, à l'âge de 26 ans, « le Mouvement du […] a agi comme un référent, comme modèle. Il réunissait diverses sensibilités « révolutionnaires » et d’autres qui ne l’étaient pas du tout, et ce qui comptait c’est qu’il dépassait toutes ces chapelles. Le et Dany l’apostropheur ont été les moules de 68. Un mouvement et non un parti ou un embryon de parti. Pacifiste et libertaire. Il n’avait ni doctrine, ni plan, ni cadres. Et pour cette raison le « » touchait les inorganisés, des étudiants sans attache partisane »[120]. Serge July et Alain Geismar, un autre des animateurs de ce mouvement, publient moins d'un an plus tard leur premier livre Vers la guerre civile [121] et fondent dans la foulée le mouvement maoiste Gauche prolétarienne qui lance début 1971 le journal J'accuse (mensuel).

- « C'était la première occupation de fac en France », avec 300 personnes, racontera Roland Castro, alors responsable de l'Union des jeunes communistes marxistes-léninistes de Nanterre et qui rejoint le mouvement du un mois après, le chiffre de 150 participants étant plutôt retenu par les historiens tandis que les occupations de résidences universitaires avaient commencé trois ans avant[122].

- Le , Dominique Tabah et sa sœur sont interviewées, en tant que dirigeantes de l'association des résidents de Nanterre, dans un film documentaire de Victor Franco et Claude Ventura réalisé pour l’ORTF sur le thème "comment vivent les étudiants dans la résidence de Nanterre en grève depuis "[123] Dominique Tabah est alors militante de l'Union des étudiants communistes et ne dit pas un mot de l'occupation de la tour administrative même lorsque les journalistes la questionnent sur les thèmes très proches, en parlant de Che Guevara. Le prélude à l'interview rappelle un peu avant les actions mennées "il y a un peu plus d'un mois" par leur Association des résidents de Nanterre, pour donner le droit aux résidentes de recevoir leur compagnons chez elles.

Publications

- Mouvement du , Émile Copfermann (préf.), Ce n'est qu'un début, continuons le combat, Maspero, 1968, (ISBN 978-2707134233), (BNF 37220333), réédition La Découverte, 2001, présentation éditeur[124].

- Mouvement du , Mai 68, tracts et textes, Éditions Acratie, 1998, (ISBN 978-2909899183), (BNF 37168382).

Notes et références

Notes

- « Au début de Mai, le Mouvement du 22 mars est devenu un comité d'actions-organisations […] C'est là que l'on s'est aperçu de toute l’ambiguïté du Mouvement […] On quitte notre base naturelle, c'est-à-dire on n'est plus un comité d'action à la fac de Nanterre et on devient Mouvement du 22 mars, expression politique […] le Mouvement, pôle de référence, a donné, a permis […] l'expression des comités d'action. Chaque comité d'action était en fait un Mouvement du 22 mars, dans le sens politique, c'était un « 22 » de Nanterre. Chaque fois qu'il y a eu un comité d'action dans le quartier, des gens se réunissaient pour faire des trucs, fonctionnaient en assemblées générales ; et le Mouvement du 22 mars, c'est partout où il y avait des groupes différents ensemble. Enfin, c'était vraiment le non-groupuscule qui s'installait partout. Et au moment des manifestations de masses, les gens, beaucoup de gens de chacun de ces comités de quartier, pas tous, mais quelques-uns qui venaient… avec le 22 mars dans la manifestation ; il n'y avait rien d'autre qu'un rapport idéologique avec une banderole. » - Interview du Mouvement du , in Jean-Marc Salmon, Le désir du , 1973.

« La forme qui s’est imposée en mai puis en juin, c’est le comité d’action qui s’est imposé absolument partout. Pas une entreprise pas une administration qui y ait échappé… Il y a une filiation entre le 22 mars et les comités d’action d’entreprises, d’universités, d’hôpitaux ou d’usines qui vont se créer. Il y a eu en France des milliers et des milliers de comité d’action. » - Serge July, « Le 22 mars 1968, “personne ne voulait de leaders” », Libération, 21 mars 2018.

Références

- Rédaction, L'université de Nanterre en ébullition, L'Obs, 26 avril 2008, [lire en ligne].

- Geneviève Dreyfus-Armand, Daniel Cohn-Bendit, « Le mouvement du 22 mars. Entretien avec Daniel Cohn-Bendit », Matériaux pour l'histoire de notre temps, 1988, no 11-13, Mai-68 : Les mouvements étudiants en France et dans le monde, p. 124-129, lire en ligne.

- Philippe Artières, « 22 mars 1968 : l'émergence de Cohn-Bendit », Le Figaro, 21 mars 2008, lire en ligne.

- "Mise en perspective historique sur les événements de mai 19683 par Catherine Dupuy, professeur au lycée Jacques Decour?

- « La Ligue communiste s'en prend aux "mao-spontex" », Le Monde, (ttps://www.lemonde.fr/archives/article/1969/05/21/la-ligue-communiste-s-en-prend-aux-mao-spontex_2424848_1819218.html).

- Jean-Marc Salmon, « Le désir du 22 mars », L'Homme et la société, no 29-30, 1973, Analyse institutionnelle et socioanalyse, p. 3-20, DOI 10.3406/homso.1973.1830, [lire en ligne].

- Sylvain Boulouque, Jean-Pierre Duteuil, Dictionnaire des anarchistes, « Le Maitron », 2014, notice biographique.

- Joseph Algazy, L’Extrême droite en France, de 1965 à 1984, Paris, L’Harmattan, 1989, p. 52-53.

- « Nouvelle bagarre devant le restaurant universitaire de Nanterre », Le Monde, (lire en ligne).

- La France blafarde: Une histoire politique de l'extrême droite, par Jean-Christophe Cambadélis, et Éric Osmond aux Éditions Plon 1998

- Biographie de Pierre Rousset dans Le Monde

- Frédéric Charpier, op. cit., p. 132.

- In Libération du : « Quand, le 12 janvier 1967, une petite équipe d’Occident attaque les comités Viêt Nam sur le campus de l’université de Rouen, la “rixe” politique entraînera l’interpellation rapide d’une vingtaine de membres du groupuscule dont Gérard Longuet, Alain Madelin et Patrick Devedjian. »

- Frédéric Charpier, op. cit., p. 142.

- [PDF] La page du Petit Varois du 11 novembre 1965, sur edito.nicematin.net.

- [PDF] Le compte-rendu d'audience dans Nice Matin du 11 novembre 1965, sur cuverville.org.

- Joseph Algazy, L’Extrême droite en France, de 1965 à 1984, p. 57-58.

- Monique Suzzoni, « Mai-68 : Chronologie générale », Matériaux pour l'histoire de notre temps, no 11-13, 1988, lire en ligne.

- Vincent Lucy, Geoffroy Mannet, « Nanterre, 22 mars, les racines de Mai », Libération, 21 mars 2008, lire en ligne.

- Natacha Polony, « Daniel Cohn-Bendit va siéger à l'université de Nanterre », Le Figaro, 12 avril 2012, lire en ligne.

- "Lucien Rioux et René Backmann, L'Explosion de mai 1968. Histoire complète des événements, Paris, Robert Laffont, 1968

- Archives numérisées de « Nous sommes en marche » (1968-1972)

- "La section des ESU à Nanterre", par Jean-Pierre Dupuis, dans Tribune socialiste

- "Chronologie des événements à Nanterre en 1967-1968 " par les doctorantes Rachel Mazuy et Danièle Le Cornu dans la revue Matériaux pour l'histoire de notre temps en 1988

- "22 mars 1968 : une journée particulière à Nanterre. Retour sur le roman Derrière la vitre de Robert Merle" par Jacques Cantier

- Le « dialogue » est rapporté dans Hervé Hamon, Patrick Rotman, Génération, Tome 1, Les années de rêve, Paris, Seuil, 1987, p. 401.

- Sophie Guerrier, « Mai 68 à Nanterre : un étudiant menacé d'expulsion enflamme l'université », Le Figaro, 26 janvier 2018, [lire en ligne].

- Affiche situationniste "A vous de jouer" Nanterre 1968

- "L'université de Nanterre : esprit pionnier option grand théâtre" par Chloé Leprince, France-Culture, 2 mai 2018

- Rédaction, « La salle du Conseil de la faculté des Lettres de Nanterre occupée », L'Obs, 1er avril 2008, [lire en ligne].

- Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, « Le Maitron » : Xavier Langlade.

- Rédaction, « Les six jeunes gens interpellés sont remis en liberté », Le Monde, (lire en ligne).

- Claude Guillon, Nicolas Boulte, Lignes de force, 18 novembre 2014, [lire en ligne].

- Baruch Zorobabel / Nicolas Boulte, Tentative de bilan du Comité de lutte Renault, Paris, 5 juillet 1972, [lire en ligne].

- Jean Sévillia, « Mai 68, ces trente jours qui ébranlèrent la France », Le Figaro, 2 mars 2018, [lire en ligne].

- Guillaume Houzel, « L'engrenage », in Les étudiants en France : Histoire et sociologie d'une nouvelle jeunesse, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 71 et suivantes.

- Entretien avec Angéline Neveu (extraits) 30 novembre 2002, Montréal, par Jacques Donguy

- "Angéline Neveu, l’Enragée de Nanterre" par Jacques Donguy, dans la revue L'Erudit

- Autobiographie

- Christian Charrière, Le Printemps des Enragés, Fayard, 1968.

- Mouvement du 22 mars, Manifeste des 142, nuit du 22 au 23 mars 1968, lire en ligne.

- « Action et contestation », Le Nouvel Observateur, no 176, semaine du .

- Le Monde du jeudi 2 mai 1968, p. 7

- Le Monde des dimanche 5 et lundi 6 mai, en p. 24

- Le Monde du jeudi 2 mai 1968, p. 14

- Émeline Cazi, Le vrai Cohn Bendit, 2010, p. 34.

- Antoine Perraud, « Isabelle Saint-Saens, une effervescence intellectuelle mais aussi érotique », sur Médiapart, .

- « Le choix du PSU », par Roland Cayrol, dans la Revue française de science politique en 1967

- "Jacques Sauvageot, l’ami et le militant disparu" par Michel Perraud dans La Marseillaise du 5 novembre 201

- "Nouvelles bagarres à la faculté de Nanterre", dans Le Monde du 25 avril 1968

- Le Romarin, le Seringa et la blanche Aubépine" par Gilbert Bereziat - 2013

- Chronologie de Mai 68 - 21 avril 1968

- HISTOIRE DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES FRANÇAISES selon la FAGE 24 FÉVRIER 2013

- "Génération Occident" par Frédéric Charpier Le Seuil

- En 1998, Libération mentionnera par erreur que la bagarre a eu lieu devant le local de l'UNEF Nanterre

- Alain Peyrefitte, De Gaulle, vol. 2, Fayard, , 1100 p. (ISBN 978-2-213-67450-6, lire en ligne)

- « L’agitation chez les étudiants / Nanterre : les "pro-chinois" empêchent M. Juquin de parler », dans Le Monde du 27 avril, page 11

- Le Monde, 28 avril, p. 8 et 30 avril, p. 4 []

- Le Monde, 2 mai, p. 7

- (en) Michael Seidman, The Imaginary Revolution : Parisian Students and Workers in 1968, Berghahn Books, , 324 p. (ISBN 978-0-85745-683-0, lire en ligne), p. 369

- (en) Michael Seidman, The Imaginary Revolution : Parisian Students and Workers in 1968, Berghahn Books, , 324 p. (ISBN 978-0-85745-683-0, lire en ligne)

- The Imaginary Revolution: Parisian Students and Workers in 196 aux Editions en 2004,

- "La droite buissonnière" par François Bousquet, Editions du Roche, 2017

- Nanterre. 27 avril 1968. Dans une Salle de la faculté, débat entre militants du “22 mars” et militant de l’UJML. Daniel COHN-BENDIT. Serge JULY (au fond à gauche) avec une cigarette. REMY (au fond, en chemise), Roland CASTRO, STOURDZE, Photographie Gérard-Aimé

- Photographie Gérard-Aimé pour la revue Noir et rouge

- "A Bibliographical Life, écrits de Sartre, Michel Contat, Michel Rybalka" page 537, Northwestern University Press, 1974

- "Daniel Cohn-Bendit et Roland Castro. 1er mai 1968" par Gérard-Aimé

- Daniel Cohn Bendit, Nous l'avons tant aimée, la révolution, Paris, Barrault (Aubier) 1986

- Hervé Hamon, Patrick Rotman, Génération, les années de rêve, Paris, Seuil, 1987.

- Élisabeth Salvaresi, Mai en héritage, 500 itinéraires, 14 portraits, éd. Syros, 1988.

-

- Jean-Pierre Duteuil, Nanterre 65-66-67-68, vers le mouvement du 22 mars, Acratie, 1988.

- "Les groupes politiques d'extrême-gauche à Nanterre" par Jean-Pierre Duteuil dans la revue Matériaux pour l'histoire de notre temps 1988

- "Histoires d'info. 22 mars 1968, le jour où Mai 68 a commencé" par Thomas Snégaroff pour Radio France le 22/03/2018

- Numéro de l'émission Zoom du 14 mai 1968

- "La légende de l'écran noir : l'information à la télévision, en mai-juin 1968" par Marie-Françoise Lévy et Michelle Zancarini-Fournel, dans la revue Réseaux. Communication - Technologie - Société en 1998

- "Gilles Caron, photographe des années 1968' par Aurélie Cavanna, revue Art Press

- Géraldine Houdayer, France Bleu 22 mars 2018

- « Le doyen va prendre des mesures pour tenter de mettre fin aux incidents », Le Monde, (lire en ligne).

- Frédéric Gaussen, « La situation de l'université de Paris risque de devenir très difficile », Le Monde, (lire en ligne).

- "Mai-68: il y a 50 ans, l’étincelle jaillissait de Nanterre" par Christophe Carmarans RFI 22/03/2018

- "Le tombeur du Général" par Christine Clerc, aux Editions Allary, 2016

- Le Printemps des enragés par Christian Charrière, 1968 Le%20Printemps%20des%20enrag%C3%A9s&f=false

- Article de Christian Charrière dans Combat (journal) du 28 mars

- "L'iconographie de Mai 68 : un usage intentionnel du photoreportage noir et blanc ou couleur - L'exemple de Paris Match (mai-juin 1968)", par Audrey Leblanc, le 16 février 2009 dans la revue web Sens Public

- "LA COULEUR DE MAI 1968 – PARIS MATCH FACE AUX ÉVÉNEMENTS DE MAI ET JUIN 1968", Blog d'Audrey Leblanc le 13 juillet 2011

- Audrey Leblanc, revue web Sens Public

- Deux dirigeantes de l'association des résidents de la cité universitaire de Nanterre témoignent dans l'émission "Tel quel", le 26 mars 1968

- LA FRANCE DU GÉNÉRAL

- "Mai-68 : et tout commença par une histoire d'accès aux chambres des filles", par Thierry Noisette, le 22 mars 2018

- "Le Nouvel Observateur. 50 ans de passion" par Jacqueline Remy aux Editions Pygmalion

- "Les médias en 68" par Sonia Devillers, France Inter 21 mars 2018

- "Mai 68, «ces photos ont bousculé ma vie»", par Pierre Collombertn dans Mediapart, 21 mars 2018

- Michel Puech, Gérard-Aimé, photographe engagé, Libération, 16 mai 2018, lire en ligne.

- Michel Puech, Gérard-Aimé, le photographe du 22 mars 68, est décédé, L’Œil de la photographie, 21 mai 2018, lire en ligne.

- Rédaction, Daniel Cohn-Bendit arrêté puis relâché, L'Obs, 28 avril 2008, [lire en ligne].

- Rédaction, Les cours sont suspendus à l'université de Nanterre, L'Obs, 3 mai 2008, [lire en ligne].

- Pierre Grappin, Incendie à la Sorbonne et Nanterre : appel du doyen Pierre Grappin, ORTF, 2 mai 1968, voir en ligne.

- Rédaction, A la Sorbonne, solidarité avec les "enragés" de Nanterre, L'Obs, 3 mai 2008, [lire en ligne].

- Michelle Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves : Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, La Découverte, , 995 p. (ISBN 978-2-35522-088-3), chap. 17 (« Le moment 68 »).

- « Mai 68. Les archives secrètes de la police », L’Express, (lire en ligne).

- Emmanuelle Loyer, L'événement 68, Flammarion, 2018, p. 53.

- « Mouvement du 22 Mars : l'avenir du processus révolutionnaire se joue à Flins », Le Monde, (lire en ligne).

- « Nanterre (lettres) : examen accordé à tous les blessés demande le “Mouvement du 22 mars” », Le Monde, (lire en ligne).

- « M. Pompidou veut faire de l'U.N.E.F. la C.G.T. étudiante déclare un porte-parole du Mouvement du 22 mars », Le Monde, (lire en ligne).

- « Le leader du mouvement du 22 mars a reçu les journalistes à minuit à la Sorbonne », Le Monde, (lire en ligne).

- « Le Mouvement du 22 Mars dénonce “la provocation fasciste” », Le Monde, (lire en ligne).

- Jacques Leclercq, Ultras-gauches : Autonomes, émeutiers et insurrectionnels 1968-2013, L'Harmattan, 2013, page 11 et suivantes.

- Cécilia Gabizon, Johan Weisz, Opa sur les juifs de France : Enquête sur un exode programmé (2000-2005), en ligne.

- Wolfgang Drost, Ingrid Eichelberg, Mai dix-neuf cent soixante-huit, 1986, page 221.

- Laurent Joffrin et Cécile Daumas, « Serge July : le 22 mars 1968, «personne ne voulait de leaders» », sur Libération (consulté le )

- « Mai-68 : le 22 mars à la fac de Nanterre, la naissance du mouvement de révolte des étudiants », sur France Bleu, (consulté le )

- Pény Alain, « Un 22 mars ......chasse l'autre! », sur Le blog de @@nickname@@ (consulté le )

- Félix Guattari, « Qu’est ce que l’écosophie ? », propos recueillis en décembre 1991 par Emmanuel Videcoq et Jean-Yves Sparel, Chimères, printemps-été 1996, lire en ligne.

- François Dosse, « 9. Mai 68 : la rupture instauratrice », Poche / Sciences humaines et sociales, , p. 208–218 (lire en ligne, consulté le )

- Serge Quadruppani, « Mai à l’usine », Le Monde diplomatique, .

- Laurent Burlet, « 40 ans de Mai 68 : Le drapeau rouge flotte sur la fac de lettres », Lyon Capitale, 8 juin 2008, lire en ligne.

- Mimmo Pucciarelli, Claire l'enragée ! entretien avec Claire Auzias, Éditions Atelier de création libertaire, 2006, p. 45-53.

- Laurent Joffrin, Cécile Daumas, Rachid Laïreche, Serge July : le 22 mars 1968, « personne ne voulait de leaders », Libération, 21 mars 2018, [lire en ligne].

- Vers la guerre civile (avec Alain Geismar et Erlyn Morane), Éditions et publications Premières, Lattès chez Denoël, 1969publie

- "Le Mouvement du 22 mars, déclencheur du séisme étudiant", dans La Dépêche

- "Les résidents de Nanterre", dans l'émission de l'ORTF, Tel quel 26 mars 1968 time code 3 min 40 s

- Rédaction, « Le mouvement du 22 mars en Mai 68 », sur Zones subversives, .

Voir aussi

Bibliographie

- Guillaume Houzel, « L'engrenage », dans Les étudiants en France : Histoire et sociologie d'une nouvelle jeunesse, Presses universitaires de Rennes, (lire en ligne), p. 71 et suivantes.

- Hervé Bourges, Jacques Sauvageot, Alain Geismar et Daniel Cohn-Bendit, La Révolte étudiante. Les animateurs parlent, Seuil, .

- Jean-Pierre Duteuil (préf. Daniel Cohn-Bendit), Nanterre, vers le mouvement du 22 mars, Acratie, .

- Jean-Pierre Duteuil, Libertaire et anarchiste, La parole errante (lire en ligne).

- Geneviève Dreyfus-Armand et Daniel Cohn-bendit, « Le mouvement du 22 mars. Entretien avec Daniel Cohn-Bendit », Matériaux pour l'histoire de notre temps, vol. 11, no 1, , p. 124–129 (DOI 10.3406/mat.1988.403840, lire en ligne, consulté le )

- Jean-Pierre Duteuil, « Les groupes politiques d'extrême-gauche à Nanterre », Matériaux pour l'histoire de notre temps, vol. 11, no 1, , p. 110–115 (DOI 10.3406/mat.1988.403838, lire en ligne, consulté le )

- Pierre Viansson-Ponté, « Quand la France s'ennuie… », Le Monde, (lire en ligne).

- « Mai 68. Les archives secrètes de la police », L’Express, (lire en ligne).

- « Cohn-Bendit dans le Nouvel Observateur », L'Obs, (lire en ligne).

- Rachel Mazuy et Daniel Le Cornu, « Chronologie des événements à Nanterre en 1967-1968 », Matériaux pour l'histoire de notre temps, vol. 11, no 1, , p. 133–135 (lire en ligne, consulté le )

- Jean-Marc Salmon, « Le désir du 22 mars », L'Homme et la société, nos 29-30 « Analyse institutionnelle et socianalyse », , p. 3-20 (DOI 10.3406/homso.1973.1830, lire en ligne).

- « Les groupes « Marge » se veulent héritiers du « Mouvement du 22 Mars », Le Monde, (lire en ligne).

- Vincent Michelon, « 22 mars : ce jour si particulier avant les événements de mai… 1968 », sur lci.frdate=21 mars 2018.

- Chloé Leprince, « Le mouvement du 22 mars sans les clichés : qui étaient ces militants de 1968 ? », sur franceculture.fr, .

- Laurent Joffrin, Cécile Daumas et Rachid Laïreche, « Serge July : le 22 mars 1968, « personne ne voulait de leaders », Libération, (lire en ligne).

- Soazig Le Nevé et Eric Nunès, « La mixité à la cité U, premier combat de Mai 68 », Le Monde, (lire en ligne).

- Jacques Wajnsztejn, Mai 68 à Lyon. Retour sur un mouvement d’insubordination, La Bauche, À plus d’un titre, .

Vidéographie

- Le mouvement du par Daniel Cohn-Bendit, , voir en ligne.

- Claude Ventura, Les résidents de Nanterre, Tel quel, ORTF, , extraits en ligne.

- Hugues Nancy, La chronique, Institut national de l'audiovisuel, - , voir en ligne.

- Raymond Vouillamoz, La Folie Nanterre, , Radio télévision suisse, voir en ligne.

- Les 4 vérités : Daniel Cohn-Bendit, Antenne 2, , voir en ligne.

- Mouvement , Antenne 2, , voir en ligne.

- Philippe Roziès, Lutter… ici et maintenant, LCP-Assemblée nationale, KUIV productions, 2013, 60 minutes, voir en ligne.

- Chrisitian Mottier, Ni Dieu ni maître, Temps présent, Radio télévision suisse, , voir en ligne.

Radio

- Entretien de Jean-Pierre Duteuil, « Le mouvement du », Radio libertaire, , retranscription en ligne.

- Jean-Jacques Vierne, Anna Sibert, « Nanterre, la genèse du mouvement », , écouter en ligne.