Los Angeles Police Department

Le Los Angeles Police Department (LAPD) est la police municipale de Los Angeles (Californie) aux États-Unis. Fondé en 1869, sa devise est To Protect and to Serve (en français : « Protéger et servir »).

| Los Angeles Police Department | ||

| Blasons | ||

|---|---|---|

Patch de Los Angeles Police Department |

||

|

Badge d'officier |

|

| Devise : « To protect and to serve en français : Protéger et servir » |

||

| Informations | ||

| Nom | Los Angeles Police Department | |

| Nom à la création | Los Angeles Police Department | |

| Abréviation | LAPD | |

| Création | 1869 | |

| Type d'agence | Police municipale | |

| Chef de la Police | Michel Moore[1] - [2] | |

| Budget | 1,734 milliard de dollars (2019-2020)[3] | |

| Effectifs | 13 010 (2018)[4] | |

| Quartier général | ||

| Site Internet | Site officiel | |

| Juridiction | ||

| Juridiction | Los Angeles | |

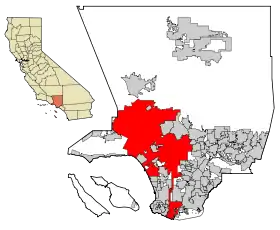

Carte de Los Angeles | ||

| Moyens | ||

| Hélicoptères | 19 | |

| Avions | 3 | |

| Bateaux | 26 | |

| Chiens | 22 | |

| Chevaux | 40 | |

Présentations

Même en français, l'abréviations est devenue plus usuelle que l'intitulée complets pour désigner la police municipale de Los Angeles. Son histoire est riche et controversée notamment à cause de cas de violence et de corruption. Les actions de ce service de police ont été mises en scène dans de nombreux films et séries.

Avec 9 974 agents et 3 036 employés civils[4], il est le troisième plus grand service de police municipal des États-Unis après le New York City Police Department (NYPD) et le Chicago Police Department (CPD). Le département opère dans une zone de 498 miles carrés (1 290 km2) avec une population estimée de 3 990 456 personnes, en 2018[5].

Histoire

La première force de police spécifique de Los Angeles est fondée en 1853 sous le nom de Los Angeles Rangers, une force de volontaires qui aidait les forces existantes du comté de Los Angeles[6] - [7]. Les Rangers sont rapidement remplacés par les Los Angeles City Guards, un autre groupe de volontaires. Aucune des deux forces n'était particulièrement efficace et Los Angeles devient connue pour sa violence, ses jeux et ses mœurs[6].

La première force rémunérée est créée en 1869, lorsque six officiers sont engagés pour servir sous les ordres du City Marshal William C. Warren (en)[8]. En 1900, sous la direction de John M. Glass, il y avait 70 officiers, soit un pour 1 500 habitants. En 1903, avec le début du Service civil, cette force est portée à 200[8].

L'émission de radio de CBS Calling All Cars (en) engage le répartiteur du LAPD, le sergent Jesse Rosenquist (en), pour être la voix de l'émission[9] - [10]. Rosenquist était déjà célèbre parce que, à l'époque, les radios domestiques pouvaient se brancher sur les premières fréquences radio de la police. En tant que premier répartiteur radio de la police présenté à l'oreille du public, il était la voix vers laquelle les acteurs se tournaient lorsqu'ils étaient appelés à jouer un rôle de répartiteur de la police.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de Clemence B. Horrall (en), l'ensemble des effectifs est réduit par les exigences de l'armée[11]. Malgré les efforts déployés pour maintenir les effectifs, la police ne peut faire grand-chose pour contrôler les émeutes de Zoot Suit, de 1943[11].

Horrall est remplacé par le général William A. Worton (en), retraité du Corps des Marines des États-Unis, qui assure l'intérim jusqu'en 1950, date à laquelle William H. Parker lui succède et servira jusqu'à sa mort, en 1966. Parker prône le professionnalisme de la police et son autonomie par rapport à l'administration civile. Cependant, le scandale du Bloody Christmas, en 1951 conduit à des appels à la responsabilité civile et à la fin de la brutalité policière présumée[12].

La série télévisée emblématique Dragnet (en), dont le personnage principal est Joe Friday, un détective du LAPD, est la première grande représentation médiatique du département[13]. De véritables opérations du LAPD ont inspiré à Jack Webb la création de la série et une étroite coopération avec les agents du département lui a permis de la rendre aussi réaliste que possible, notamment grâce à du matériel de police authentique et à l'enregistrement sonore sur place, au poste de police[13]. En raison de la popularité de Dragnet, le chef du LAPD William H. Parker « est devenu, après J. Edgar Hoover, le responsable de l'application de la loi le plus connu et le plus respecté du pays », à l'époque[13]. Dans les années 1960, lorsque le LAPD, sous la direction du chef Thomas Reddin (en), élargit sa division des relations communautaires et commence à s'efforcer d'atteindre la communauté afro-américaine, la série Dragnet suit le mouvement en mettant davantage l'accent sur les affaires internes et la police de proximité que sur la résolution de crimes, le pilier précédent de l'émission[13].

Sous la direction de M. Parker, le LAPD crée le premier service SWAT (Special Weapons and Tactics) dans les forces de l'ordre américaines[14]. L'officier John Nelson (en) et l'inspecteur, à l'époque, Daryl Gates[15], créent ce programme en 1965 pour faire face aux menaces d'organisations radicales telles que le Black Panther Party qui opérait pendant la guerre du Viêt Nam[14].

L'ancien quartier général du LAPD est le Parker Center, du nom de l'ancien chef William H. Parker, qui se trouve toujours au 150 N. Los Angeles Street. Un nouveau bâtiment le remplace en , situé à 270 mètres à l'ouest dans le bâtiment de l'administration de la police spécialement construit à cet effet au 100 W. 1st St., immédiatement au sud de l'hôtel de ville de Los Angeles.

Organisation

Initialement, le LAPD est divisé en six services principaux. Désormais, il se compose des services suivants :

- bureau du chef ;

- bureau du chef du personnel (premier chef auxiliaire) ;

- bureau des opérations (chef auxiliaire) ;

- bureau des services de support (chef auxiliaire) ;

- bureau des normes professionnelles (sous-chef) ;

- bureau de décret de consentement (administrateur de police III) ;

- bureau criminel de terrorisme d'Intelligence/Counter (administrateur de police III).

Le bureau des opérations est composé :

- du directeur du bureau des opérations (chef auxiliaire) ;

- de l'aide au directeur du bureau des opérations (commandant) ;

- de l'officier en chef de devoir (capitaine) ;

- de la division de prison (capitaine) ;

- du COMPSTAT ;

- du bureau spécial d'opérations (sous-chef) ;

- du bureau révélateur (sous-chef) ;

- de quatre bureaux géographiques (central, sud, vallée et à l'ouest), dirigés par des sous-chefs, par divisions : Central (01), Rampart (02), Sud-ouest (03), Hollenbeck (04), Port (05), Hollywood (06), Wilshire (07), Los Angeles Occidentale (08), Van Nuys (09), Vallée Occidentale (10) et (11), du nord-est 77e Rue (12), Newton (13), Pacifique (14), North Hollywood (15), Colline (16), Devonshire (17) et (18) et Mission (19).

Le commandement est confié aux :

- chef de police en chef : Michel Moore ;

- chef de personnel en chef : Jim McDonnell ;

- directeur, bureau des opérations : George Gascon ;

- directeur, bureau des services de support : Sous-chef Mike Berkow ;

- administrateur Gerald Chaleff ;

- commandant Michael Leap, du bureau du Contre-renseignement.

Ainsi les organes de direction sont répartis entre le board of police Commissioners, l'Office of the Inspector General et l'Office of the Chief. Comprenant la plupart des policiers en uniforme, le bureau des opérations est divisé sur plusieurs périmètres. De plus, il existe une direction centrale au sein de ce bureau opérationnel.

Officiers de police

| Titre | Insigne | Notes[16] - [17] | Salaire annuel[18] |

|---|---|---|---|

| Chief of Police (COP) | Insigne du Chief of Police de la police de Los Angeles. |

Le Chief of Police est l'officier de police le plus haut gradé du LAPD. Il est d'abord nommé par le maire de Los Angeles (en) et doit ensuite être validé par le Conseil municipal de Los Angeles. Le Chief of Police doit nécessairement avoir obtenu un diplôme universitaire et avoir servi au minimum douze ans dans la police de Los Angeles à des postes à responsabilités.

Un chef de police peut rester à la tête de la police de Los Angeles jusqu'à dix ans (en cumulant deux mandats de cinq ans chacun). |

|

| Assistant Chief | Insigne d'un Deputy Chief II de la police de Los Angeles. |

216 734 - 269 248 $ (en 2014) | |

| Deputy Chief | Insigne d'un Deputy Chief I de la police de Los Angeles. |

177 355 - 220 409 $ (en 2014) | |

| Commander | Insigne d'un Commander de la police de Los Angeles. |

169 483 - 199 446 $ (en 2014) | |

| Captain III | Insigne d'un Captain de la police de Los Angeles. |

152 090 - 178 983 $ (en 2014) | |

| Captain II | 138 393 - 162 885 $ (en 2014) | ||

| Captain I | 131 126 - 154 241 $ (en 2014) | ||

| Lieutenant II | Insigne d'un Lieutenant de la police de Los Angeles. |

117 742 - 131 168 $ (en 2014) | |

| Lieutenant I | 111 541 - 124 278 $ (en 2014) | ||

À partir du grade de lieutenant, les insignes sont en métal et sont accrochées au col. | |||

| Sergeant II |  |

100 036 −111 541 $ (en 2014) | |

| Sergeant I |  |

94 774 - 105 632 $ (en 2014) | |

| Senior Lead Officer (SLO) | 95 148 - 104 150 $ (en 2022) | ||

| Police Officer III |  |

68 466 - 90 847 $ (en 2016) | |

| Police Officer II | Pas d'insigne |

64 832 - 84 982 $ (en 2014) | |

| Police Officer I | 47 982 - 64 832 $ (en 2014) | ||

Jusqu'au grade de lieutenant, les insignes sont brodées sur les manches supérieures des uniformes. | |||

Détectives

| Titre | Insigne | Notes[16] | Salaire annuel[18] |

|---|---|---|---|

| Police Detective III |  |

105 632 - 117 742 $ (en 2014) | |

| Police Detective II |  |

94 774 - 105 632 $ (en 2014) | |

| Police Detective I |  |

La promotion vers Police Detective I est possible après le grade Police Officer III. Les candidats peuvent obtenir ce grade en réussissant un examen ainsi qu'un entretien. | 84 982 - 100 036 $ (en 2014) |

Les insignes sont brodées sur les manches supérieures des uniformes. | |||

Équipement

Moyens aériens

L'unité aérienne du LAPD comprend dix-neuf hélicoptères (quatorze American Eurocopter AS350 B2 A-Star et cinq Bell 206 JetRanger) ainsi qu'un avion Beechcraft 200[22]. L'héliport porte le nom de Hooper Heliport.

Véhicules terrestres

Le LAPD utilise majoritairement des Ford Crown Victoria Police Interceptor et des Ford Police Interceptor Utility, mais aussi des Dodge Charger 2014.

Afin de remplacer l'importante flotte de Ford Crown Victoria (dont la production a pris fin en 2011), des commandes ont été passées en 2013 auprès de Dodge, portant sur la Dodge Charger, ainsi qu'auprès de Ford, portant sur la Ford Police Interceptor Utility et la Ford Police Interceptor Sedan, pour un total de 188 nouveaux véhicules. Aussi bien pour les Dodge que les Ford, le choix s'est porté facilement sur un moteur V-6, qui présentait une puissance suffisante, donnant aux véhicules des performances et vitesses comparables aux véhicules actuels Crown Vics, tout en présentant une économie de carburant appréciable par rapport au V-8. Pour la Dodge Charger, une propulsion arrière, le V-6 est un 3,6 litres, et pour la Ford Police Interceptor, quatre roues motrices, le V-6 est un 3,7 litres[23] - [24].

Armement

Les officiers du LAPD ont l'autorisation d'utiliser, selon leur choix, des Beretta 92F, 92FS, et 8045. Ils disposent aussi d'une large gamme d'armes de la marque Smith & Wesson (ex : 459, 5904, 4569 TSW, 4566 TSW, etc.), ainsi que de chez Glock, en plusieurs calibres : 9 mm (modèles 17, 19 et 34), .45 ACP (modèle 21) et enfin en .40 S&W (modèles 22, 23 et 35).

L'unité spéciale d'intervention du LAPD (SWAT) dispose d'un armement plus lourd. En 2002 le SWAT a adopté le Kimber Custom II pour remplacer les anciens Colt M1911 et dérivés. En armement primaire, les officiers du SWAT qui dirigent les groupes disposent dans la plupart des cas de la MP5 ) (avec crosse fixe), La SCAR 17 FN Herstal. Les autres agents du groupe étant dotés de fusils de la famille des AR-15/CAR-15 (dernièrement des M4A1). Le fusil de police actuellement en dotation est le Benelli M4 Super 90.

Faits marquants

Affaire Christine Collins

L'affaire a pour origine les meurtres du poulailler de Wineville (en anglais : Wineville Chicken Coop Murders), une série d'enlèvements et de meurtres de jeunes enfants qui vivaient à Los Angeles ou dans le comté de Riverside, en Californie et commis entre 1926 et 1928 à Wineville, rebaptisée Mira Loma. L'affaire Christine Collins, mère de Walter Collins, un des enfants enlevés et présumé mort à Wineville, atteint une notoriété nationale et déclenche un scandale avec la mise en évidence de la corruption au sein du Los Angeles Police Department.

Le film L'Échange de Clint Eastwood sorti en 2008 relate ces faits.

Affaire du Dahlia noir

Au matin du , une habitante de Los Angeles aperçoit, en bordure d'un terrain vague, ce qu'elle prend d'abord pour un mannequin brisé. S'approchant, elle réalise qu'il s'agit du cadavre d'une femme : sectionnée à hauteur du bassin, la victime repose nue, un sourire tailladé défigurant atrocement son visage. Terrifiée, la passante alerte la police. La victime est identifiée par le FBI grâce à ses empreintes digitales, prélevées lors d'un contrôle de routine dans un bar, quatre ans auparavant : il s'agit d'Elizabeth Ann Short, une jolie brune ténébreuse de 22 ans, venue à Hollywood pour devenir actrice. On la surnomme le Dahlia noir, en raison de la fleur qu'elle portait souvent dans les cheveux. Le tueur aurait ainsi gravé les initiales BD (Black Dahlia) sur son corps et tranché l'un de ses seins.

Noël Sanglant

Noël Sanglant est le nom donné au passage à tabac de sept civils par des membres du LAPD, le . Cette attaque contre cinq personnes d'origine hispanique et deux jeunes blancs qui souffrent de nombreux hématomes et des ruptures d'organes mène à une enquête sur pression de la communauté mexicaine de Los Angeles. L'enquête des affaires internes, sous la responsabilité de William H. Parker, conduit à l'inculpation de huit officiers impliqués. En parallèle, 54 officiers sont transférés et 39 suspendus.

Ces faits sont relatés dans le roman de James Ellroy, en 1990, L.A. Confidential ainsi que dans le film du même nom, en 1997.

Émeutes de Watts

Le , une altercation entre policiers et membres de la communauté éclate à Watts, un quartier de Los Angeles dont la population est très majoritairement noire. Les émeutes de Watts durent six jours. La Garde nationale et l'armée sont déployées afin de faire cesser les hostilités qui causent 43 morts, 1 189 blessés et des dommages matériels s'élevant à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Affaire Eula May Love

La mort tragique d'Eula Mae Love eut lieu le soir du 3 janvier 1979, dans la cour avant de sa maison, au sud de Los Angeles. Cette affaire est considérée comme le premier meurtre de la police, ce qui poussa les responsables à mener une enquête plus approfondie sur le recours excessif à la force.

Le , Eula May Love, une afro-américaine, est abattue par deux officiers, Edward M. Hopson et Lloyd W. O'Callaghan. Les policiers se rendaient à son domicile, car Love n'avait pas réglé une facture de gaz. Au même moment, celle-ci menace un facteur qui lui remet une facture qu'elle ne peut pas se permettre de payer, avec un couteau. Les deux agents ont, selon leurs dires, tiré en légitime défense alors que des témoins affirment qu'elle s'apprêtait à jeter son arme.

Le procureur du district de Los Angeles disculpa les deux policiers impliqués dans la fusillade, le 17 avril 1979. Cependant, le meurtre suscita une telle indignation du public que la Commission de la police a mené sa propre enquête. La Commission conclut dans son rapport que la fusillade ne répondait pas aux normes en cours. Les policiers furent jugés coupables d'avoir fait preuve d'un mauvais jugement. La Commission contesta le rapport initial du département de police, qui avait disculpé les policiers sur la base de preuves erronées et incomplètes. Néanmoins, la commission ne put s'appuyer sur aucune loi pour agir et la disculpation des policiers fut donc maintenue.

La confiance de l'opinion publique dans le LAPD, et notamment de la communauté noire, diminua.

Opération Hammer

Le CRASH, unité spéciale de la police de Los Angeles, créée en et dissoute en , lança l'opération Hammer. C'était une tentative à grande échelle pour souscrire la montée en puissance des gangs à Los Angeles. Lorsque plusieurs civils furent abattus lors d’une fête d’anniversaire, le chef de la police, Daryl F. Gates, répondit en frappant fort. Au plus fort de cette opération, en , 1453 personnes furent arrêtées, en un seul week-end.

L'origine de l'opération Hammer remonte aux Jeux olympiques de 1984. Sous la supervision de Gates, le LAPD a souhaité diminuer l'influence des gangs pendant la durée des Jeux olympiques, dans le centre et l'est de Los Angeles. Une fois les jeux terminés, la politique de sécurité instaurée fut maintenue et les arrestations massives de jeunes afro-américains devinrent plus courantes, même si le nombre écrasant de personnes arrêtées n’a jamais été inculpé. Les plaintes de citoyens contre les brutalités policières ont augmenté de 33% entre 1984 et 1989.

Selon le Los Angeles Times, le , 88 officiers du LAPD effectuèrent un raid à grande échelle afin de transmettre un message fort aux gangs. La police provoqua des dégâts matériels considérables. En outre, des dizaines d'habitants furent rassemblés, humiliés ou battus, mais aucun ne fut inculpé.

En 1990, plus de 50 000 personnes furent arrêtées lors de raids. Au cours de cette période, le LAPD arrêta plus de jeunes hommes et femmes noirs, depuis les émeutes de Watts en 1965.

Les critiques ont prétendu que l'opération était raciste parce qu'elle ciblait les jeunes afro-américains et hispaniques. La perception selon laquelle la police avait ciblé des citoyens non-caucasiens a probablement contribué à la colère qui, après l'affaire Rodney King, favorisa les émeutes de 1992 à Los Angeles.

Joe Morgan

En 1988, Joe Morgan, une star noire de la Ligue majeure de baseball, fut plaquée et menottée à l'aéroport international de Los Angeles par des agents du LAPD qui supposaient qu'il était un passeur de drogue.

Alors qu'ils scannaient le flux de passagers à l'aéroport international de Los Angeles, le détective Clayton Searle et son collègue de la brigade des stupéfiants recherchèrent un probable complice au passeur de drogue présumé qu'ils venaient d'appréhender.

Lorsque Searle a remarqué un petit homme noir musclé marcher vers eux, puis se tourner brusquement vers une banque de téléphones, le détective est intervenu rapidement pour l'interroger. Cependant, l'échange qui se voulait courtois s'est rapidement envenimé et Searle a menotté son suspect et l'a tiré par pieds. Il a placé sa main sur la bouche de l'homme afin de l'empêcher de parler.

Ce n'est que plus tard que Searle et son partenaire ont réalisé que le passeur de drogue présumé qu'ils avaient arrêté, ce jour de mars 1988, était Joe Morgan, l'ancien joueur des Cincinnati Reds.

Morgan, poursuivit Searle et la ville de Los Angeles devant un tribunal fédéral, affirmant qu'il a été injustement ciblé parce qu'il était noir et correspondait à un certain "profil" que les agents de la brigade des stupéfiants pensaient qu'un passeur de drogue devait ressembler.

Le conseil municipal de Los Angeles accepta de verser 796 000 $ à l'ancienne star du baseball[25].

Rodney King

L'arrestation musclée et le passage à tabac de Rodney King par des policiers du LAPD suivis de l'acquittement de ces derniers sont à l'origine des émeutes de Los Angeles de 1992.

Le , à Los Angeles, Rodney King est poursuivi par des policiers à la suite d'un excès de vitesse. Au terme de la poursuite, il stoppe son véhicule. En quelques secondes, trois voitures de police et un hélicoptère sont sur les lieux. Mais King refuse de sortir. Un officier de police, Melanie Singer, pointe son arme sur lui et lui ordonne de sortir et de se mettre à plat-ventre, ce qu'il fait finalement. Quatre policiers tentent alors de le maîtriser mais King est ivre et se débat au point qu'ils sont obligés de battre en retraite. Le sergent Stacey Koon utilise alors un taser, il tire une première fois sur King qui tombe à genoux avant de se relever. Koon tire alors une deuxième fois, ce qui jette Rodney King au sol. King se relève néanmoins et devant sa résistance, deux policiers, Laurence Powell et Timothy Wind, le rouent de coups. Le passage à tabac est filmé par George Holliday. King est frappé une cinquantaine de fois, dont une fois à la tête, alors qu'il essaie toujours de se relever. Une vingtaine d'autres policiers présents sur la scène n'interviennent pas.

En mars 1992, le procès de quatre des policiers impliqués débute devant la cour de l'État de Californie : le sergent Koon, les officiers Powell et Wind et l'officier Briseno. Ils sont accusés d'« usage excessif de la force ». Mais contre toutes attentes, les quatre accusés sont acquittés. Moins de deux heures après que le jury ait acquitté les quatre officiers de police, des émeutes débutent à Los Angeles. Elles durent six jours. À la suite de cela, le chef Daryl Gates est contraint à la démission.

O. J. Simpson

Le LAPD fait preuve de maladresses lors de l'enquête sur les meurtres de Nicole Brown et de Ron Goldman. Le premier point de controverse est la poursuite automobile d'O. J. Simpson, l'une des pires poursuites policières dans l'histoire de la justice. Le , Simpson doit à se rendre à la police afin d'être arrêté pour les meurtres de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman. Cet après-midi, Simpson et son ami et ancien coéquipier, Al Cowlings, sautent dans la Ford Bronco de Cowlings et roulent pendant des heures sur les autoroutes de Los Angeles sans que la police ne tente de les stopper. Les policiers craignent que Simpson ne mette ses menaces de suicide à exécution.

De plus, à cette époque de tensions raciales, en raison de la libération des quatre policiers impliqués dans l'affaire Rodney King, la réputation de falsification de preuves du LAPD est notoire. En plus s'ajoutent des accusations de racisme, principalement de la part de la communauté noire. Johnnie Cochran Jr, qui a combattu le LAPD durant toute sa carrière, met cet état de fait à profit et joue sur la question raciale. En effet, les habitants craignent qu'une autre émeute raciale éclate si le verdict déclare Simpson coupable. Cochran défend son client en pointant les défauts de l'enquête policière : absence de sang du flacon pris sur son client, gant qui ne correspond pas, procédure irrégulière...

Mais c'est surtout le témoignage du détective Mark Fuhrman qui met le feu aux poudres en raison des propos jugés racistes qu'il a tenu quelque temps auparavant. Cela nourrit les doutes du jury, largement composé d'afro-américains. Comme les émeutes de Watts et l'affaire Rodney King ont ôté toute confiance dans l'objectivité du LAPD, le verdict est donc influencé par sa réputation controversée. Après seulement trois heures et demie de délibération, le jury innocente Simpson.

Meurtres de Tupac Shakur et de Notorious B.I.G

Le , a lieu la grande finale WBA à l'hôtel MGM Grand entre Bruce Seldon et Mike Tyson. Pour l'occasion, Tupac Amaru Shakur fait le déplacement, accompagné de Suge Knight, footballeur à la retraite et co-créateur de Death Row Records. Mike Tyson remporte à nouveau le titre WBA et prend la direction de la sortie de l'hôtel avec 2Pac. Au loin, ils aperçoivent Orlando Anderson dit "Baby Lane" des Crips. Quelques semaines plus tôt, celui-ci aurait dévalisé la boutique d'un proche de Knight. Il se fait molester par Tupac, Knight et les gardes de ce dernier. Puis, comme si rien n'était, Knight et Tupac partent dans une BMW noire. Quelques heures après cette agression, alors qu'il se dirige vers le Club 662 de Las Vegas, Tupac est victime d'une attaque. Une Cadillac Fleetwood blanche s'arrête à leur niveau, la fenêtre descend, une rafale de coups de feu atteint Tupac à quatre reprises, pour deux blessures mortelles à la poitrine ; Suge Knight est légèrement touché à la tête. Tupac succombe à ses blessures dans un hôpital du Nevada.

Chuck Philips, constate un certain nombre d'irrégularités et de manquements dans le déroulement de l'enquête. Le premier et principal manquement relevé par Philips est l'incapacité des enquêteurs à protéger la seule personne qui aurait réellement pu identifier le meurtrier de Tupac : Yaki Kadafi. Kadafi était dans la voiture juste derrière celle de Tupac lors de l'attaque et se rendait également au Club 662. Il était prêt à coopérer avec la police car il disait avoir vu le tueur mais fut assassiné deux mois plus tard d'une balle dans la tête. Le second porte sur les propos d'un officier de police qui a affirmé en 2014, avoir eu l'opportunité de demander à Tupac l'identité de son assassin, quelques minutes avant son dernier souffle. D'après les dires de l'officier, le rappeur mourant aurait alors refusé de coopérer. Enfin, le journaliste rappelle que l'attaque qui a coûté la vie du rappeur aurait eu lieu au croisement d'une intersection toujours pleine de monde. Étrangement, aucun des occupants de la dizaine de voitures qui entouraient le véhicule dans lequel Tupac fut attaqué n'aurait été en mesure de coopérer avec la police durant l'enquête.

Le meurtre de Notorious B.I.G a lieu, le . Il assiste à la cérémonie des Soul Train Music Awards, au cours de laquelle il remet un prix à Toni Braxton. Hué par une partie du public lorsqu'il est monté sur scène, c'est sans enthousiasme, mais surtout pour Puff Daddy, qu'il se joint à une soirée organisée par le magazine Vibe18. Accompagné par Lil' Cease et Combs, il en sort vers 0 h 30. Afin de regagner leur hôtel, B.I.G. s'assied à l'avant d'un premier 4x4 avec Lil' Cease, tandis que Puff Daddy monte dans le second accompagné de ses trois gardes du corps. La voiture, après avoir roulé cinquante mètres, s'arrête à un feu rouge. Il est 00h45, ce , lorsqu'une Chevrolet Impala vient s'arrêter à la droite de la GMC Yukon de Biggie Smalls. Son conducteur baisse la vitre et tire cinq coups de feu, dont quatre touchent le rappeur à la poitrine. Transporté d'urgence par ses proches au centre médical Cedars-Sinai, il est déclaré mort à 1 h 15.

Dans son documentaire Biggie and Tupac réalisé en 2002, Nick Broomfield suit Russell Poole, un ancien détective du LAPD qui fut chargé de prendre en main le meurtre de Notorious B.I.G. Une affaire qu'il a prise particulièrement à cœur, et qu'il a tenté de lier à celle de Tupac. Il démissionne après 18 ans de carrière, quand on l'empêche de poursuivre ses investigations sur des confrères policiers qu'il soupçonne d'être impliqués dans les meurtres des deux rappeurs. Il continue alors son enquête seul, pour découvrir la vérité. Convaincu que la police de Los Angeles est impliquée dans ces meurtres, il pense que tout a commencé parce que Suge Knight devait des millions en royalties à Tupac. Le rappeur voulait quitter son label Death Row et faire réaliser un audit. Ce serait la raison de l'assassinat de 2Pac, si l'on se réfère aux confidences de Poole. L'ex-policier avance la théorie selon laquelle la mort de Wallace provient d'un complot impliquant un détective corrompu du LAPD, David Mack et Marion "Suge" Knight. L'assassinat de Notorious B.I.G fut mené en représailles, déclara Poole. Des documents déclassifiés du FBI viennent conforter l'hypothèse de l'agent de police corrompu.

En 2015, une nouvelle théorie voit le jour, confirmée par Suge Knight et mise en lumière par Poole : ce n’est pas Tupac qui était visé par les coups de feu. Il s’agirait en effet d’un plan machiavélique de l’ex-femme de Suge Knight, Sharitha Golden, qui aurait voulu orchestrer la mort de son mari pour hériter ses parts sur le label Death Row. Elle aurait donc sélectionné Reggie Wright Jr pour tuer son mari (lui promettant une belle somme d’argent).

Selon les informations du Daily Mail, une source du producteur aurait déclaré : « Il a admis que les théories énoncées par le documentaire sont vraies ». D'après le documentaire, Suge Knight était la véritable cible de cet assassinat. Selon les producteurs du film « Tupac Shakur est un dommage collatéral ». Poole, qui a longtemps enquêté sur la mort de Tupac, avait déjà déclaré au magazine Vice en 2015 que c’est la femme de Suge qui avait orchestré ce piège. « Suge n’était pas encore divorcé, et s’il avait perdu la vie, elle aurait touché le jackpot. Elle a donc mandaté Reggie Wright Jr (qui était le chef de la sécurité du label) pour le tuer ». Wright Jr, de son côté, a toujours nié les accusations du détective.

La famille de Wallace a porté plainte contre le département de la police de Los Angeles en 2005, en joignant à son dossier des preuves de l'implication de policiers de la ville dans le meurtre. Selon ces preuves, David Mack et Rafael Pérez seraient les deux policiers soupçonnés. Les nouvelles preuves sont basées sur des conversations que Rafael Pérez aurait eues en prison avec un co-détenu. Selon ce co-détenu, Pérez lui aurait avoué s'être trouvé sur la scène de crime, et aurait prévenu David Mack que Notorious était dans sa voiture avec quelqu'un d'autre. Pérez n'aurait jamais avoué à son co-détenu avoir joué un rôle dans la mort de Biggie Smalls, mais le co-détenu est convaincu que Pérez est impliqué dans le meurtre. La confession du co-détenu ferait plusieurs centaines de pages qui n'ont pas été utilisés dans l'enquête de la police de Los Angeles.

Poole avoue avoir été extrêmement frustré que lui soient mis des bâtons dans les roues quand il approchait de la vérité. Selon lui, la Police de Los Angeles se remettait difficilement de l'affaire Rodney King, et du procès d'O.J Simpson qui avait été vécu différemment par les communautés noire et blanche. Russel Poole estime que la police de Los Angeles pourrait avoir voulu éviter une nouvelle controverse avec la communauté noire, ainsi que des motivations financières : si un policier avait été impliqué, des centaines de millions de dollars auraient pu être réclamés à la ville.

De son côté, l'ex-détective du LAPD, Greg Kading, publie ses trois ans d'enquête. Son investigation, qui est sûrement la plus aboutie sur cette affaire (avec celle de Russell Poole), l'a mené à une autre conclusion : en représailles du meurtre de son "protégé", Suge Knight aurait embauché Wardell "Poochie" Fouse, un membre de son gang, les Bloods, pour tuer "Biggie".

Fusillade de North Hollywood

La fusillade de North Hollywood fait référence à un échange de coups de feu survenu entre deux braqueurs puissamment armés et protégés (Larry Eugene Phillips et Emil Dechebal Matasareanu) et des policiers et membres du SWAT du LAPD, le . L'attaque eut lieu dans une agence de la Bank of America du quartier de North Hollywood. Sont présents dans les locaux, dix employés et une trentaine de clients quand les deux braqueurs font irruption. Ils se font remettre sous la menace la somme de 303 305 dollars. Durant le braquage, un des employés est blessé à la tête par un des braqueurs. C'est une personne passant près de l'agence qui assiste au vol en cours et qui le signale à une voiture de police qui donne l'alerte.

Le duo de braqueurs sortit de la banque et se retrouva face à des agents de police venus vérifier la situation, quand la fusillade commença. Tentant de fuir, les deux suspects utilisèrent une voiture mais furent finalement obligés de se séparer. On ne sait toujours pas si Philipps se donna volontairement la mort ou s'il a involontairement pressé la détente quand sa colonne vertébrale fut touchée alors qu'il essayait de recharger son arme à une main. Quant à Matasareanu, il fut grièvement blessé par des policiers du SWAT alors qu'il tentait de s'enfuir à bord de la première voiture volée. Il braqua un pick-up et y transborda ses armes. Il fut toutefois dans l'impossibilité de le démarrer. Une voiture du SWAT s'approcha et une nouvelle fusillade éclata entre Matasareanu et trois agents du SWAT. Perdant beaucoup de sang, il se rendit après avoir épuisé toutes ses munitions. La police appela une ambulance mais Matasareanu succomba à ses blessures avant qu'elle n'arrive sur les lieux

Durant cette fusillade, 12 agents de police et 8 civils furent blessés par balle et les deux braqueurs tués.

Scandale Rampart

Le scandale Rampart se réfère à la corruption généralisée du CRASH, une unité anti-gang de la police de Los Angeles, de la division Rampart, à la fin des années 1990. Plus de 70 agents de police affectés ou associés à l'unité CRASH, ont été impliqués, ce qui en fait l'un des cas les plus répandus de corruption policière dans l'histoire des États-Unis.

Cette unité est responsable d'une longue liste d'infractions, y compris des tirs non provoqués, des coups sans provocation, de faux témoignages, de vol et de trafic de stupéfiants, de vol de banque, de parjure et de dissimulation de preuves.

Chronologie des événements

: il était 16 heures, le lorsque l'officier Frank Lyga, de la brigade des stupéfiants affecté à la Field Enforcement Section du secteur d'Hollywood, de retour de mission d'infiltration au volant d'une Buick Regal en piteux état, est abordé par un individu au volant d'un SUV Mitsubishi Montero. La Buick venait de s'arrêter au milieu de nombreux véhicules coincés à l'intersection des boulevards Ventura et Lakershim quand le SUV se rangea sur sa gauche et que son conducteur invectiva Lyga, en le menaçant de mort. S'ensuivit une course poursuite, jusqu'à l'entrée de la bretelle d'Hollywood Freeway.

Lyga abat l'officier Kevin Gaines du CRASH, en état de légitime défense, dans ce qui semble être un braquage au volant. Selon le témoignage de Lyga et d'autres témoins, Gaines a menacé le conducteur de la Buick, brandissant un 45 ACP, une arme de poing. Lyga sortit son pistolet et appela du renfort à l'aide d'une radio cachée : "Hé, je rencontre un problème. Un gars dans une Jeep verte qui me suit! J'ai besoin de vous! Il a une arme à feu !" Lyga témoigna plus tard qu'il avait entendu Gaines crier : « Je vais te tuer. » Lyga tira avec son Beretta sur le SUV de Gaines deux fois. La première balle traversa la porte, côté passager de la Montero et se logea dans un sac de sport. La deuxième atteignit Gaines au flanc droit, quelques centimètres sous l'aisselle, lui perfora le cœur et termina dans son poumon gauche.

Bien qu'à l'article de la mort, Gaines réussit à faire demi-tour et son véhicule entra sur le parking d'un supermarché avant de s'arrêter contre la devanture du magasin. La Buick suivit de près et Lyga fit une dernière transmission par radio : « Je viens de tirer sur un mec. J'ai besoin d'aide. Ramenez-vous ici !!! » Lyga rapporta que Gaines fut le premier à tirer et qu'il n'a fait que répondre en état de légitime défense. Dans une interview accordée au magazine d'investigation, Frontline, Lyga déclara que Gaines portait sur lui, l'inscription : « Je suis un membre de gang. »

Dans l'enquête qui suivit, le LAPD en la personne de l'inspecteur Russell Pool découvrit que Gaines, vétéran du LAPD depuis 7 ans, avait été impliqué dans des incidents similaires de braquage au volant, menaçant les conducteurs et brandissant son arme. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui et il avait essuyé des blâmes répétés.

En outre, la preuve du comportement corrompu de Gaines apparut pour la première fois à l'été 1996. La police répondit à un appel du 911, signalant une fusillade dans un manoir de Hollywood Hills. Gaines, alors en congé, se présenta sur les lieux et déclencha une altercation avec les policiers présents sur les lieux. Ceux-ci menottèrent Gaines lorsqu'il devint verbalement violent et provocateur. Selon les dossiers de la police, Gaines cria : « Je déteste les flics. » Gaines affirma qu'il avait été maltraité et engagea un avocat pour déposer plainte contre la ville. Cependant, lorsque les affaires internes du LAPD enquêtèrent sur l'incident, ils découvrirent que l'appel du 911 avait été fait par Gaines lui-même. Russell Poole affirma que « Cette preuve suggère qu'il a fait cela pour engager le LAPD dans une confrontation et voulait essentiellement obtenir une pension en intentant un procès. »

Enfin, l'enquête révéla que Gaines était associé au label de rap Death Row Records et son propriétaire controversé, Suge Knight. Les enquêteurs apprirent que Death Row Records, embauchait des agents du LAPD, hors de leurs services pour servir de gardes du corps.

Après trois enquêtes internes distinctes, Lyga fut exonéré de toute faute. La police de Los Angeles conclut que le tir de Lyga n'avait pas pour objectif de donner intentionnellement la mort. Dans les trois jours suivant l'incident, la famille de Gaines engagea l'avocat Johnnie Cochran et déposa plainte contre la ville de Los Angeles pour 25 millions $. La ville négocia finalement avec Cochran, la somme de 250,000 $. Lyga était en colère que la ville ait réglé une telle somme, lui refusant la possibilité d'honorer son nom. Le juge Schoettler écrivit une lettre au chef Bernard Parks en déclarant : « Si la question m'avait été soumise, je me serais pourvu en faveur de la ville de Los Angeles. »

: le , 722 000 $ furent dérobés lors du braquage d'une succursale de la Bank of America de Los Angeles. Après un mois d'enquête, l'assistante du directeur de la banque, Errolyn Romero avoua son implication et dénonça son petit ami, l'officier David Mack, comme le cerveau du braquage. Mack fut aussitôt condamné à 14 ans et trois mois au sein d'une prison fédérale. Cependant, il n'a jamais révélé où se trouvait l'argent et pendant son incarcération, il s'est vanté auprès de ses codétenus qu'il deviendrait millionnaire au moment de sa libération. Il a été libéré, le .

: le , l'officier Brian Hewitt du CRASH de Rampart arrêta Ismael Jimenez, membre de la 18th Street Gang et le conduisit au poste de police pour interrogatoire. Selon le témoignage de l'agent Rafael Pérez, Hewitt "est descendu" pour battre le suspect. Au cours de l'interrogatoire, Hewitt frappa Jimenez à la poitrine et à l'estomac jusqu'à ce qu'il vomisse du sang. Après sa libération, Jimenez alla aux urgences et révéla aux médecins qu'il avait été battu par Hewitt et son partenaire Daniel Lujan lors de sa garde à vue.

À la suite d'une enquête, Hewitt fut finalement licencié. Jimenez a reçu 231 000 $ au cours d'un procès civil mais purgea tout de même une peine dans une prison fédérale pour distribution de médicaments et complot en vue de commettre un assassinat.

: le , les responsables du LAPD découvrirent que huit livres de cocaïne avaient disparu d'une salle de preuves. En une semaine, les détectives concentrèrent leur enquête sur la division Rampart et plus particulièrement, sur l'officier Rafael Pérez. Préoccupé par le CRASH dont les agents travaillaient hors service pour Death Row Records, braquaient des banques et dérobaient de la cocaïne, le chef Bernard Parks créa un groupe d'enquête interne, en .

Le groupe de travail, plus tard appelé groupe de travail Corruption Rampart, s'est axé sur la poursuite de Rafael Pérez. Un audit révéla qu'une autre livre de cocaïne était manquante. La cocaïne avait été conservé après une arrestation effectuée par Frank Lyga, l'officier qui avait tiré sur Kevin Gaines, l'année précédente. Les enquêteurs spéculèrent que Pérez pouvait avoir volé la cocaïne cautionnée par Lyga, en représailles de l'affaire Gaines.

: Pérez, âgé à l'époque de 31 ans était un vétéran qui avait passé neuf ans dans la police de Los Angeles. Il fut arrêté le , pour le vol de six livres de cocaïne. La cocaïne a été estimée à 800 000 $. Lors de son arrestation, Pérez aurait demandé, « Est-ce que ça concerne le vol de banque ? »

Pérez nia plus tard qu'il ait eu connaissance du braquage de David Mack et n'a jamais témoigné contre celui-ci. Les enquêteurs découvrirent onze autres cas de transferts de cocaïne suspects. Pérez passa aux aveux et détailla la vie de son unité spéciale. Il raconta comment, un soir d’, lui et son partenaire Nino Durden ont arrêté un membre du gang de la 18e rue qui n’était pas armé, l’ont menotté, lui ont tiré dessus à bout portant avant de lui mettre dans les mains un fusil. Paralysé aux jambes, Javier Francisco Ovando sera condamné à 23 ans de prison pour tentative d’homicide sur un officier de police. Petit à petit, de vieilles affaires remontent à la surface. Un autre Pérez, José, révèle, qu’en 1996, la police a tué son ami et lui a tiré dans le dos, essayant de lui faire endosser la responsabilité du meurtre. L’incident, reconnaît l’officier Pérez, est « sale » – en clair, la police a menti. L’un après l’autre, on rouvre les nombreux dossiers ayant donné lieu à des condamnations sur la seule parole de policiers.

L'affaire devient très célèbre aux États-Unis lorsqu'il fut démontré que trois des agents étaient parfois payés par Marion Suge Knight, le sulfureux patron du label de rap Death Row, pour accomplir de basses besognes. Le scandale mènera au limogeage du chef de la police de la ville, Bernard Parks, et par ricochet à l'échec du maire aux élections suivantes.

: Rafael Pérez conclut un accord avec les procureurs en vertu duquel il plaida coupable de vol de cocaïne et accepta de fournir aux procureurs des informations sur deux tirs frauduleux. En parallèle, trois autres officiers du CRASH furent impliqués dans des activités illégales. En échange, Pérez fut condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans et à une immunité contre toute poursuite, hormis le meurtre.

Ainsi Pérez rencontra plus de 50 fois les enquêteurs et produisit plus de 4 000 pages de témoignages sous serment. Avant qu'il ait terminé, Pérez impliqua environ 70 officiers.

Plus tard, Pérez s'étant rétracté concernant l'agression de Javier Ovando, le bureau du procureur déposa un habeas corpus visant à diminuer sa condamnation. Ovando fut libéré de prison après avoir purgé deux ans et demi.

À la suite des allégations d'arrestations injustifiées de Pérez et des enquêtes du groupe de travail, près de 100 autres condamnations ont finalement été annulées.

: Bernard Parks annonça dissoudre le CRASH et créa de nouvelles brigades anti-gangs qui incluraient des conditions plus rigoureuses de recrutement, soulignant le niveau d'expérience des officiers.

Le mois suivant, le comité d'examen indépendant de Rampart, composé de citoyens, y compris des avocats, des éducateurs et des dirigeants d'entreprises publia un rapport comprenant 72 conclusions et 86 recommandations. Il conclut que les agents avaient besoin de plus de supervision; que le ministère compromettait les enquêtes criminelles sur les fusillades impliquant des agents et les incidents majeurs liés au recours à la force. Enfin, le LAPD était perçu par la communauté comme excessivement hostile.

: le partenaire de Pérez, Nino Durden fut arrêté et accusé de tentative de meurtre sur la personne de Javier Ovando. Il fut également accusé de parjure, de faux rapports de police et de vol qualifié.

: le professeur Erwin Chemerinsky de l'université de Californie du Sud publia une analyse du rapport de la Commission d'enquête du LAPD. Il conclut que le LAPD minimisait l'ampleur du scandale Rampart et ne reconnaissait pas à quel point sa culture interne permettait à la corruption de s'envenimer. Le rapport Chemerinsky recommanda des examens plus rigoureux et un procureur spécial permanent pour enquêter sur les cas d'inconduites policières.

Le conseil municipal de Los Angeles vota pour mettre en place, un décret de consentement permettant à un juge fédéral, agissant au nom du département de la Justice de superviser et de surveiller les réformes au sein du LAPD pour une période de cinq ans. En acceptant ce décret, le département de la Justice - qui enquêtait sur la police de Los Angeles depuis 1996 pour des violations excessives de la force - accepta de ne pas intenter de poursuites civiles contre la ville. Le maire de Los Angeles, Richard Riordan, et le chef du LAPD, Bernard Parks, s'y opposèrent, mais firent marche arrière et obtempérèrent.

L'ancien détective du LAPD, Russell Poole, intenta une action en justice contre la ville de Los Angeles et son chef de la police, Bernard Parks. Poole, démissionna après 18 ans de service et affirma que Parks avait systématiquement sapé ses efforts pour enquêter pleinement sur l'étendue de la corruption au sein du département, y compris les activités criminelles de Kevin Gaines et de David Mack. Parks nia les allégations de Poole, les qualifiant de « totalement fausses ».

: les sergents Edward Ortiz, Brian Liddy, Paul Harper et Michael Buchanan, tous membres de l'unité CRASH, furent jugés pour parjure, fabriquant des arrestations et déposant de faux rapports. Pérez ne témoigna pas au procès, en raison de doutes concernant sa crédibilité. Les quatre officiers plaidèrent non coupable. Le , Ortiz, Liddy et Buchanan furent reconnus coupables de complot visant à entraver la justice et à déposer de faux rapports de police, tandis qu'Harper fut acquitté de toutes les accusations portées contre lui.

: la juge de la Cour supérieure, Jacqueline Connor annula les condamnations d'Ortiz, Liddy et Buchanan. Le juge Connor qualifia le verdict d'injuste parce que dans les entrevues postérieures au procès, les jurés révélèrent qu'ils avaient déterminé la culpabilité en se fondant sur une question de rapport qui n'avait pas été soulevée au cours du procès. En , le nouveau DA, Steve Cooley, annonça qu'il ferait appel de la décision du juge Connor.

: le bureau du procureur de district mena des accusations de crime contre trois anciens officiers du CRASH : Ethan Cohan, Manuel Chavez et Shawn Gomez. Les agents furent accusés d'avoir agressé deux membres de gangs et d'avoir déposé de faux rapports. Chavez et Gomez conclurent des accords et coopérèrent avec les procureurs. Cohan plaida son innocence.

L'ex-partenaire de Pérez, Nino Durden, conclut un accord avec des procureurs fédéraux et accepta de plaider coupable à dix accusations fédérales, y compris la fabrication de preuves, la fausse arrestation et la présentation de faux témoignages. Durden fut condamné à une peine d'emprisonnement de 7 à 8 ans, et l'accord exigea qu'il coopéra pleinement avec les procureurs fédéraux, qui, en utilisant le témoignage de Durden, pouvait apporter des accusations supplémentaires contre Rafael Pérez.

: après avoir purgé trois ans de peine, Rafael Pérez fut libéré de prison et mis en liberté conditionnelle. Le juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Robert Perry, statua que pour des raisons de sécurité, Pérez devait purger sa libération conditionnelle en dehors de l'État de Californie. Pérez plaida coupable aux accusations de violation des droits civiques et concernant l'agression de Javier Ovando. Il répondit affirmativement aux accusations de complot, en vue de violer les droits civils d'Ovando, et de port d'arme à feu illégal. Il fut condamné en et purgea une peine de deux ans dans une prison fédérale.

Sherri Rae Rasmussen

Le 24 février 1986, Sherri Rae Rasmussen, 29 ans, infirmière dans un centre de soins de Los Angeles, avait été tuée de trois balles de calibre 38 et portait une trace de morsure sur le bras droit. À l'époque, l'hypothèse d'un meurtre commis par des cambrioleurs s'était imposée. Au LAPD, l'affaire avait finalement été classée dans la section des « homicides non résolus ».

Vingt ans, plus tard, en 2006, en raison de la baisse du nombre d'homicides à Los Angeles, ce cold-case est rouvert. Les inspecteurs qui mènent les investigations décident de soumettre des échantillons de sang et de salive prélevés à l'époque sur la scène du crime à des tests ADN. Le résultat balaye l'hypothèse d'un assaillant homme : l'ADN appartient à une femme.

Épluchant les comptes rendus des investigations d'alors, les détectives découvrent le nom de Stephanie Llene Lazarus. La policière, entrée au LAPD en 1983, a eu une longue relation amoureuse avec le mari de la victime, John Ruetten qui avait rompu pour se lier avec Sherri. John Ruetten et Stephanie Lazarus étaient tous deux étudiants à l’université de Californie à Los Angeles lorsqu’ils se sont rencontrés et devaient tous deux obtenir leur diplôme en 1982. Ruetten et Lazarus ont commencé une relation occasionnelle mais n’ont jamais officialisé leur relation. Plus tard, Ruetten a rencontré Sherri Rasmussen. Ils se sont liés rapidement et ont rapidement emménagé dans un appartement à Van Nuys. Stephanie Lazarus, quant à elle, a eu du mal à accepter la liaison et a commencé à harceler le couple, jusqu'à l'obsession puis le meurtre.

Le 24 février 1986, Rasmussen hésita à aller travailler et finalement décida de rester à la maison, prétextant être souffrante. Son mari quitta le domicile peu après, pour se rendre à son travail. Quelques heures plus tard, Ruetten a tenté de contacté son épouse, en vain. Supposant qu'elle avait finalement décidé d'aller au travail, il tenta de la joindre au centre de soins où elle était affectée mais personne ne l'avait vu, ce jour-là. Il tenta de nouveau d'appeler à leur domicile mais sans succès. Quand il rentra du travail, Rutten trouva Sherri Rasmussen morte dans le salon. Elle avait été abattue.

Un spécialiste médico-légal du LAPD a également trouvé une marque de morsure sur son bras et a pris un écouvillon. Cependant, le LAPD statua que Rasmussen avait été victime d’un cambriolage. Bien que les voisins aient entendu des cris et des combats, ils n'appelèrent pas la police. Celle-ci supposa que le cambrioleur était en train de dérober des appareils électroniques lorsque Rasmussen le surprit et qu'une bagarre s'ensuivit.

La police fit mention que le seul autre objet volé était le certificat de mariage du couple. Ruetten fut exclu de la liste des suspects et quitta Los Angeles après le meurtre. Toutefois, le père de Sherri Rasmussen mentionna le harcèlement de Stephanie Lazarus, à l'encontre de sa fille et une note fut faite. Or, l'enquête ne fut jamais approfondie. Bien que la marque de morsure se soit avérée inhabituelle, l’affaire fut considérée comme non-résolue car aucun suspect n’a jamais été identifié. Il faut souligner qu'à cette époque, le LAPD était trop submergé par l’épidémie croissante de drogue et la violence des gangs qui y était associée pour consacrer le temps nécessaire à l’enquête.

Le père de Rasmussen tenta pendant plusieurs années de faire rouvrir le dossier, ce que le LAPD se refusa à faire et ce n’est que lorsque les tests ADN sont devenus disponibles que l’affaire est ressortie. En effet, une équipe affectée aux affaires non résolues, reprenaient les investigations, à l'aide des avancées technologiques.

En 2004, la criminaliste Jennifer Francis trouva le coton-tige utilisé par son confrère de l'époque, qui comportait un ADN. La salive prélevée sur la morsure était d'origine féminine, prouvant que la théorie initiale d’un cambrioleur masculin n’était pas possible. Mais aucun enquêteur ne se pencha plus en avant sur l'affaire et celle-ci fut refermée, à nouveau.

En 2009, le LAPD rouvrit l’affaire. Elle fut requalifiée en meurtre puisque les enquêteurs déterminèrent que le cambriolage avait été organisé pour écarter la police de cette hypothèse. Les détectives trouvèrent également la note mentionnant Stephanie Lazarus, une de leur collègue et décidèrent de poursuivre cette piste[26].

Les détectives se penchèrent sur la vie de Lazarus au milieu des années 1980. Un autre détective rappela qu'à cette époque, la plupart des officiers du LAPD avaient préféré un calibre 38 comme arme de secours. Les archives du département montrèrent que Lazarus possédait effectivement un Smith & Wesson Model 49.38 à l'époque et l'avait signalé volé à la police de Santa Monica, treize jours après le meurtre. Étant donné que l'endroit où Lazarus l'avait signalé volé se trouvait près d'une jetée populaire, ils supposèrent qu'elle avait jeté l'arme dans l'océan Pacifique.

Sans l'arme, l'ADN serait le seul moyen définitif de relier le crime à Lazarus. Les investigateurs réussirent à en recueillir de Lazarus, sans éveiller ses soupçons et firent une comparaison avec l’échantillon prélevé sur la morsure. Les ADN correspondaient, ce qui prouvait que Lazarus était bien la meurtrière. Rob Bub, le superviseur de la division des homicides de Van Nuys, informa ses officiers supérieurs, jusqu'au chef William Bratton, ainsi que les procureurs principaux du bureau du procureur du comté de Los Angeles. L'arrestation de Lazarus fut soigneusement planifiée.

Appréciée de ses pairs, Stephanie a gravi un à un les échelons du LAPD. Promue détective en 2006, elle s'occupait des affaires de vol et de falsification d'œuvres d'art.

En juin 2009, le jour de l'arrestation, des dizaines d'officiers se levèrent avant l'aube. Après avoir été informés d'un mandat de perquisition à l'encontre de la principale suspecte, ils prirent position à proximité du domicile de Lazarus, à Simi Valley. En parallèle, Lazarus, 49 ans, qui venait d'arriver à son bureau, est informé qu'un suspect, incarcéré au sous-sol, dispose d'informations sur l'une de ses enquêtes. Le chef Bratton avait ordonné que le siège du LAPD soit utilisé pour son arrestation puisque Lazarus devrait déposer son arme pour y entrer.

Après que Lazarus soit entré dans la salle d'interrogatoire, les inspecteurs lui expliquèrent qu'il s'agissait en réalité de quelques détails qu'ils essayaient de régler dans l'affaire Rasmussen, puisque son nom était apparu dans l'enquête. Ils affirmèrent qu'ils souhaitaient un cadre privé parce que, alors que Ruetten était un ancien petit ami, Lazarus était marié depuis longtemps à quelqu'un d'autre, de surcroit un autre policier du LAPD et ils ne voulaient pas que sa vie privée devienne le sujet de ragots au bureau.

Les inspecteurs savaient qu'ils devraient faire preuve de prudence puisque Lazarus connaissait parfaitement les techniques d'interrogatoire de la police et de ses droits de recours au silence et à un avocat, qu'elle pouvait invoquer à tout moment. Lazarus a prétendu se souvenir de peu de choses en raison des années qui ont suivi, mais a progressivement révélé de plus en plus de connaissances jusqu'à ce qu'elle accuse ses collègues de la considérer comme une suspecte.

Les détectives mentionnèrent qu'il était possible qu'ils aient des preuves ADN de la scène du crime et ont demandé des échantillons d'ADN à Lazarus qui refusa et quitta la pièce. Elle fut rapidement arrêtée et accusée du meurtre. Les équipes de policiers de Simi Valley fouillèrent sa maison et trouvèrent son journal intime du milieu des années 1980, avec de nombreuses mentions de son amour pour Ruetten et son découragement face à ses fiançailles avec Rasmussen (et aucune mention du vol de son arme). Son ordinateur montra également qu'elle avait cherché sur Internet le nom de Ruetten à plusieurs reprises. Après son arrestation, Lazarus fut autorisée à prendre sa retraite anticipée du LAPD ; elle fut détenue à la prison du comté de Los Angeles[27].

Le procès débuta en janvier 2012. Les procureurs firent valoir que le mobile de Lazarus pour le meurtre de Sherri Rasmussen, était la jalousie.

En mars 2012, après plusieurs jours de délibérations, Lazarus (alors âgée de 52 ans) fut reconnue coupable de meurtre au premier degré. Plus tard, elle fut condamnée à 27 ans de prison à vie et purge actuellement sa peine à la California Institution for Women, à Corona. Elle sera éligible à la libération conditionnelle en décembre 2034[28].

Lazarus déposa un appel de sa condamnation en mai 2013, auprès de la Cour d'appel de Californie mais celle-ci confirma sa condamnation.

Le rôle du LAPD dans cette affaire ne fut pas clair : une criminaliste du LAPD allégua que le département avait délibérément ignoré les preuves qui liaient Lazarus au meurtre. Ainsi, les résultats des tests ADN que Jennifer Francis avait mené en tant que criminaliste dans la Division des enquêtes scientifiques du LAPD, déterminèrent que Lazarus avait tué sa rivale, Sherri Rasmussen. Mais, Francis affirma également que ses superviseurs lui ont suggéré d'ignorer les preuves impliquant la policière et firent pression sur elle[29].

La répression de MacArthur Park

Le , un rassemblement demandant la dignité, le respect et l'amnistie pour les immigrants sans papiers eut lieu au MacArthur Park, Les organisateurs de la manifestation avaient obtenu les permis nécessaires pour tenir un tel rassemblement. Vers 17 h 15, quelques manifestants bloquèrent la rue, ce que leur était expressément interdit. La police fit de nombreuses demandes afin que les manifestants obtempèrent mais ceux-ci défièrent les autorités et commencèrent à se rassembler en plus grand nombre.

Lorsque les tentatives échouèrent, le commandement déclara le rassemblement comme illégal. L'ordre formel de dispersion fut donné mais un grand nombre de manifestants l'ignorèrent. Les policiers formèrent alors une ligne et avancèrent afin de repousser les manifestants, permettant à ceux qui respectaient l'ordre de dispersion de se retirer. La plupart des manifestants quittèrent la zone mais les autres, jetèrent pierres et des bouteilles aux officiers. Il faut ajouter que les ordres furent donnés en anglais, à une foule qui était pour la plupart hispanique.

600 policiers environ tirèrent plus d'une centaine de projectiles en caoutchouc. 27 manifestants et 9 journalistes furent blessés. 5 personnes furent arrêtées et au moins 50 civils déposèrent plainte contre le LAPD, concernant les mauvais traitements infligés par ses agents. La plupart des blessures furent causées par contact direct avec les policiers ou par contact accidentel (piétinement, poussée, chute, etc.). Sept à quinze policiers furent blessés. L'incident eut un retentissement considérable dans les médias parce que plusieurs journalistes furent poussés et blessés.

Christopher Dorner

Âgé de 33 ans, Christopher Dorner est militaire de réserve et ancien policier. En 2008, il est renvoyé du LAPD pour avoir fait de fausses déclarations à propos de l'une de ses supérieurs, Teresa Evans. Il l'avait accusé d'avoir frappé un suspect, ce qu'a plus tard démenti une commission d'enquête. Celle-ci avait par ailleurs noté que les déclarations de Dorner étaient intervenues juste après qu'il eut reçu une évaluation négative de son travail par Evans.

Dorner ne digère pas cette exclusion : il publie sur internet un manifeste dans lequel il menace de mort toutes les personnes qu'il juge responsables de son renvoi et commence à mettre ses menaces à exécution. Il exécute froidement quatre personnes dont un policier et en blesse sévèrement, un autre. Le LAPD, peu entraîné, est incapable de faire face à cette menace. Pour mettre la main sur Dorner, il sortit les grands moyens, puisque plus de 100 hommes seront lancés à sa poursuite après le premier meurtre. Aidée du FBI, la police plaça sous haute protection plus de 40 personnes citées dans le manifeste du suspect.

Cette véritable chasse à l'homme connut des dérapages. La police dut reconnaître une bavure, après avoir tiré sur deux civils qui sortaient d'un véhicule identique à celui du suspect. Tout est bon pour accélérer la capture du fugitif : le maire de Los Angeles promit une récompense d'un million de dollars pour toute information permettant d'arrêter Dorner. Repéré par les autorités après avoir volé un véhicule, le fugitif l'abandonna et se réfugia dans un chalet isolé où il échangea des tirs avec les quelque 200 officiers qui l'encerclaient et alourdi le bilan de ses victimes, tuant un officier et en blessant grièvement un second. Le chalet prit feu après une intervention du Swat. Après avoir dans un premier temps démenti l'information, la police reconnut dans la nuit avoir retrouvé les restes d'un corps carbonisé dans les décombres.

Luis Valenzuela et James Nichols

Luis Valenzuela et James Nichols, deux agents du LAPD furent accusés d'avoir violé au moins quatre femmes, en service. Les plaignantes étaient soit des informatrices du LAPD, soit des femmes qui avaient déjà été arrêtées. En , Valenzuela et Nichols, commencèrent à agresser sexuellement des femmes dans de nombreux endroits pendant leur service, parfois même à l'arrière de leur voiture de patrouille. Les agressions se sont poursuivies jusqu'en , selon le bureau du procureur.

Les quatre victimes (19, 24, 25 et 34 ans au moment des agressions) furent arrêtées à plusieurs reprises par les deux policiers pour diverses infractions liées aux stupéfiants.

La plus grande erreur du LAPD, semble être que le ministère n'a pas enquêté adéquatement sur les accusations portées à l'encontre des deux officiers. La première accusation fut portée en , mais ce n'est qu'en , que l'affaire fut mise en lumière sous l'impulsion d'une victime qui avait intenté un procès civil contre les détectives.

Valenzuela et Nichols furent également accusés de violence lors de l'arrestation de Brian Mulligan, un cadre de la Deutsche Bank. La police soutint que Mulligan était en proie à la drogue pendant son arrestation, mais Mulligan dit qu'il avait été enlevé, menacé et battu par les deux policiers. Valenzuela et Nichols furent relevés de leurs fonctions en 2013.

Russell Mecano

L'agent du LAPD, Russell Mecano offrit 200 dollars à une jeune fille de 19 ans qui avait été arrêtée, pour avoir des rapports sexuels. Lors d'un autre incident, Mecano menaça une jeune fille de 18 ans que si elle avait des rapports sexuels avec lui, il ne l'arrêterait pas pour possession de marijuana.

Les deux victimes signalèrent les incidents et Mecano fut reconnu coupable en 2011, d'agression sexuelle.

Ronald Weekley Jr.

En , l'étudiant de 20 ans, faisait du skateboard près de chez lui quand il fut violemment arrêté par quatre officiers du LAPD. La raison de l'arrestation de Weekley était qu'il faisait du skateboard du mauvais côté de la rue. Weekley se retrouva avec le nez cassé et une commotion cérébrale.

Michelle Jordan

En , l'infirmière Michelle Jordan fut arrêtée par le LAPD, pour conduite au volant, avec un téléphone portable. Jordan résista aux agents et fut poussée au sol, arrêtée, et menottée.

Heureusement pour Jordan, âgée de 34 ans, elle s'était arrêtée dans un restaurant Del Taco dont les caméras de sécurité avaient capturé l'arrestation. Après que Jordan eut été menottée et se dirigeait vers la voiture de police, elle fut jetée à terre par l'un des policiers, récoltant des ecchymoses et des éraflures sur le visage, les épaules et le corps.

Kennedy Garcia

En , Kennedy Garcia fut arrêté par la police pour un incident de graffiti, tout comme les personnes présentes dans le véhicule que Garcia était sur le point d'emprunter. Garcia se mit à fuir les agents qui l'avaient arrêté, ce qui conduisit les autres suspects détenus à fuir également.

D'autres officiers participant aux recherches ne furent apparemment pas informés que certains suspects étaient menottés. Quand ils trouvèrent un suspect sous un SUV, ils lui tirèrent dessus, disant que le reflet de métal qu'ils voyaient leur faisait penser que cet homme était une menace. Le reflet du métal, cependant, était les menottes qui le retenaient encore.

Abdul Arian

Le , Abdul Arian, 19 ans, grilla un feu rouge à une intersection de Los Angeles. Arian refusa de s'arrêter, ce qui entraîna une énorme chasse à l'homme.

Quand Arian s'est finalement arrêté, il quitta sa voiture et pointa son téléphone portable sur les officiers, incitant ceux-ci à tirer entre 80 et 150 balles sur l'adolescent et le tuant, sur le coup. Les policiers affirmèrent que le téléphone était une arme de poing et les autorités ont admis qu'Arian avait déclaré qu'il avait une arme à feu, mais la victime fut retrouvée sans arme.

Ses parents entamèrent un procès contre le LAPD et réclamèrent la somme de 120 millions de dollars, mais en 2013, les tribunaux ont jugé que la police n'était pas responsable de la mort d'Arian.

Ezell Ford

Un soir d’, alors qu’Ezell Ford se trouve sur la 65e rue avec un ami, il se fait arrêter par deux policiers. Le premier, Sharlton Wampler est d’origine asiatique. Il sert depuis douze ans au LAPD. Son collègue Antonio Villegas, un latino, a lui huit ans d’expérience dans la police.

Ces membres de l’anti-gang veulent effectuer un contrôle d’identité, justifié par la suspicion que Ford avait pris des narcotiques. Selon la police, le jeune homme, atteint de troubles mentaux, aurait résisté et tenté d’enlever le revolver d'un des officiers de son étui. Mais d’après la famille, il obéissait parfaitement aux ordres de la police et s’était même couché à terre. Selon une cousine, il aurait reçu trois balles dans le dos, une fois au sol. Ezell Ford, qui n’était pas armé, est opéré quelques heures après son agression, sans succès. La mère du jeune homme déclare n’avoir pas été prévenue de l’hospitalisation de son fils, ce que le LAPD dément.

Un premier rapport du chef du LAPD, Charlie Beck, exonère complètement les deux policiers. En , la commission de la police de LA considère que l’attitude de Ford justifiait les tirs de Villegas, mais que les actions de Wampler avaient violé les droits civiques de Ford et qu’il avait agi à l’encontre des règles que doivent observer les policiers. Des conclusions que le commandement du LAPD décidera d’ignorer. La famille de Ford, défendu par Steven Lerman, l’avocat de Rodney King, a porté plainte contre le LAPD.

Les dirigeants locaux des droits civils et certains médias sociaux établirent des comparaisons entre la mort de Ford et celle de Michael Brown à Ferguson, dans le Missouri, deux jours auparavant.

Alesia Thomas

L'officier Mary O'Callaghan a été condamnée en 2015, pour voies de fait sous couvert d'autorité, ce qui signifie qu'elle a abusé de son rôle d'officier du LAPD[30].

O'Callaghan, 50 ans, a été accusé d'agression sous couvert d'autorité après qu'un procureur a fait valoir que l'enregistrement vidéo de son véhicule de fonction montrait que l'officier avait utilisé une force inutile lors de l'arrestation d'Alesia Thomas, en 2012.

Alesia Thomas, 35 ans, remit ses deux enfants à la police de Los Angeles en juillet 2012, apparemment parce qu'elle était toxicomane et qu'elle n'était pas capable de s'occuper correctement d'eux. Thomas avait pris l'initiative de renoncer à la garde. Néanmoins, les policiers suivirent Thomas jusque chez elle, afin de l'arrêter pour mise en danger d'enfant. Thomas résista à l'arrestation et la police la renversa et la menotta.

Une fois par terre, O’Callaghan a préssé la gorge de Thomas avec sa main et a menacé de lui donner un coup de pied dans l’entrejambe, afin de la faire monter dans son véhicule. O'Callaghan a frappé Thomas, à plusieurs reprises.

La caméra vidéo du tableau de bord de la voiture de police enregistra les suffocations de Thomas qui succomba peu après.

Une vidéo d’une caméra de tableau de bord d'un autre véhicule de patrouille – également diffusée pendant le procès – a montré O’Callaghan fumant une cigarette alors qu’elle jetait un coup d’œil à l’intérieur de la voiture à Thomas, dont les jambes étaient attachées avec une entrave en nylon. "Ce n'est pas bon signe", a déclaré O'Callaghan à haute voix dans la vidéo.

Selon les résultats de l'autopsie, l'intoxication à la cocaïne était probablement un "facteur majeur" dans la mort de Thomas, bien que le rapport du coroner énumère la cause du décès comme indéterminée.

O'Callaghan qui servait comme officier du LAPD depuis 18 ans, fut relevée de ses fonctions sans solde et a été inculpé au pénal en octobre 2013. Au civil, elle fut condamnée à une peine maximale de trois ans, mais elle ne purgea qu'environ 16 mois dans la prison du comté, et les 20 mois restants de sa peine furent purgés sous surveillance.

Dans la culture populaire

Télévision

La série Badge 714 (parfois intitulée le Badge de l'honneur ou Coup de filet - titre original Dragnet) est créée par Jack Webb et diffusée entre le et le . Cette série met en scène les enquêtes de Joe Friday, policier à Los Angeles arborant le badge numéro 714.

Le policier de fiction le plus connu de la police Los Angeles est le lieutenant Columbo de la série du même nom (1968-2003).

La série télévisée The Shield (2002-2008) se déroule à Los Angeles au sein du LAPD et s'inspire fortement de l'histoire du scandale du Rampart, précisément de son unité antigang le C.R.A.S.H. (la « Strike team » dans la série).

Depuis 2009, la série télévisée américaine Southland, diffusée sur NBC puis sur la chaîne câblée TNT, décrit la vie et le travail quotidien de policiers à Los Angeles, dans une approche qui se veut la plus réaliste possible.

Depuis 2014, la série télévisée Harry Bosch est produite par Amazon Prime; elle se base sur les romans Harry Bosch de Michael Connely.

Les séries The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires (2005), Life (2007), Major Crimes (2012), L'Arme Fatale (2016), Training Day (2017) et Tommy (2020) ont également pour cadre, la police de Los Angeles.

Dans la série S.W.A.T créée par Shawn Ryan et Aaron Rahsaan Thomas, et diffusée depuis le 2 novembre 2017 sur le réseau CBS. Il s'agit d'une reprise de la série Section 4, diffusée dès 1975.

Dans la série The Rookie: Le flic de Los Angeles une série télévisée américaine créée par Alexi Hawley et diffusée depuis le 16 octobre 2018 sur le réseau ABC. Nous suivons le chemin de nouvelles recrues du LAPD.

Cinéma

En 1987, 1989, 1992 et 1998, Martin Riggs (Mel Gibson) et Roger Murtaugh (Danny Glover) sont policiers au LAPD dans la quadrilogie L'Arme fatale et la série du même nom.

Le film Colors (1988) narre la lutte entre le LAPD et les gangs de Los Angeles.

En 1989, dans le film Tango et Cash, Sylvester Stallone (Raymond « Ray » Tango) et Kurt Russell (Gabriel « Gabe » Cash) incarnent deux policiers du LAPD qui se disputent le titre de meilleur policier de la ville.

Le LAPD est un élément de fond dans les films Assaut (1976), Heat (1995), Piège de Cristal (1988), Police Fédérale Los Angeles (1985), Le Flic de Beverly Hills (1984), Dark Blue (2003), Au bout de la nuit (2008), Harcelés (2008), Affaires privées (1990), Flic de Haut Vol (1999), Rush Hour, Bad Times, Demolition Man, Predator 2, The Call, Showtime, Hollywood Homicide, Cop, Speed, Point Break, Dahlia Noir, Strange Days, La Relève, Ricochet, Meurtre en suspens, l'Echange...

Cela en fait l'un des départements de police les plus représentés au cinéma.

Le film Training Day (2001) confronte une jeune recrue de la police de L.A (Ethan Hawke) à un vétéran de la lutte antidrogue (Denzel Washington) qui opère depuis douze ans dans les quartiers les plus chauds de la ville.

Les hommes de l'Ombre (1996) et Gangster Squad (2013) mettent en scène des unités spéciales de lutte contre le crime.

Le film S.W.A.T. unité d'élite de Clark Johnson (2003), Colin Farrell, Samuel L. Jackson, Michelle Rodríguez et LL Cool J incarnent des officiers des forces spéciales du SWAT de Los Angeles.

Le film Rampart en 2011 narre la descente aux enfers d'un officier violent, le Lieutenant Brown, ses relations tendues avec sa famille, à la fin des années 1990 à Los Angeles. Ce film se base sur le scandale Rampart, qui sera également évoqué dans LAbyrinth (2017).

En 2013, le film End of Watch (2012) met en scène deux policiers du LAPD qui patrouillent dans les rues de South Central. Ils se filment en vidéo et disposent de petites caméras fixées sur leur uniforme. À travers leurs actions et leurs découvertes, ils finissent par déranger un cartel mexicain, qui met un contrat sur leur tête.

Le film Bright (2017) se déroule dans un Los Angeles alternatif où les humains, les orcs et les elfes cohabitent. Le film suit le quotidien mouvementé d'un policier humain et de son coéquipier orc.

Le film City of Lies (2018) met en scène l'enquête de l'inspecteur Russell Poole, sur la corruption au sein de la division Rampart, liée aux assassinats des rappeurs The Notorious B.I.G. et Tupac Shakur et au label de ce dernier, Death Row Records.

Littérature

L'univers du LAPD sert de toile de fond à de nombreuses œuvres de fiction, notamment aux romans de James Ellroy Le Dahlia noir (1987), Le Grand Nulle part, L.A. Confidential et aux aventures de Harry Bosch (de Michael Connely).

Le livre L.A.byrinthe de Randall Sullivan suit pas à pas l’enquête de l’inspecteur Russell Poole pour offrir une plongée dans l’univers sanglant du gangsta rap californien, mais surtout dans les labyrinthes les plus obscurs d’une police de Los Angeles corrompue.

LAPD'53 de James Ellroy raconte l'année la plus sanglante dans l'histoire de la police de Los Angeles: 1953. Ellroy restitue cette époque si particulière, commentant des images d'archives macabres et fascinantes. C'est près de 200 pages de récit de James Ellroy qui décortique les clichés, nous livre ses théories (ses fantasmes aussi), nous expose l'histoire de ce Los Angeles de 1953, ses habitudes, ses stigmates, ses rumeurs, sa police (que Parker va rendre plus répressive et tenter d'éradiquer la corruption qui pullule en son sein).

Jeux

Le jeu vidéo Future Cop L.A.P.D. (1998) permet au joueur de contrôler un robot, appelé "X1-Alpha", spécialement construit pour combattre le crime organisé à Los Angeles en 2098.

En 2003, le jeu de rôle COPS proposait de jouer des membres d'une section fictive du LAPD : les COPS.

L.A. Noire, jeu vidéo d'action/aventure, se déroule dans le Los Angeles des années 1940. Le joueur y incarne Cole Phelps, un inspecteur du LAPD qui doit résoudre des enquêtes dans les différents services de police proposés (criminelle, mœurs, circulation, etc.). Certaines enquêtes s'inspirent de faits réels, tels que l'affaire du Dahlia noir. Le jeu est sorti en France le .

Le jeu Grand Theft Auto V (2013) reprend lui aussi l'univers fictif de Los Angeles (avec la ville fictive de Los Santos) et le LAPD a pour nom LSPD.

Divers

Une chanson de l'album Ignition (1992) du groupe de punk rock californien The Offspring dénonce les violences du LAPD.

Références

- (en) Elizabeth Chou, « Michel Moore sworn in as LAPD’s 57th police chief », (consulté le ).

- (en) « Office of the Chief of Police », sur le site officiel du LAPD (consulté le ).

- (en) « Proposed budget » [PDF], sur le site de la ville de Los Angeles (consulté le ).

- (en) « Table 78 - CALIFORNIA Full-time Law Enforcement Employees by City, 2018 », sur le site du FBI (consulté le ).

- (en) « QuickFacts Los Angeles city, California », sur le site du Bureau du recensement des États-Unis (consulté le ).

- (en) « The LAPD: 1850-1900 », sur le site officiel du LAPD (consulté le ).

- (en) « HISTORY OF THE LOS ANGELES COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT (1849-1871) », sur le site du shériff du comté de Los Angeles [lien archivé] (consulté le ).

- (en) « History of the LAPD », sur le site du musée de la police de Los Angeles [lien archivé] (consulté le ).

- (en) « Calling All Cars - Single Episodes », sur Old Time Radio Researchers Group [lien archivé] (consulté le ).

- (en) « Series: "CALLING ALL CARS" », sur le site otrsite.com (consulté le ).

- (en) « The LAPD: 1926-1950 », sur le site officiel du LAPD (consulté le ).

- (en) « The LAPD: Chief Parker », sur le site officiel du LAPD (consulté le ).

- (en) Michael J. Hayde, My Name's Friday : The Unauthorized but True Story of Dragnet and the Films of Jack Webb, Cumberland House, , 317 p. (ISBN 1-58182-190-5).

- (en) « History of S.W.A.T. », sur le site officiel du LAPD (consulté le ).

- (en) « LAPD SWAT Team History », sur le site libertyreferences.com (consulté le ).

- « CAREER LADDERS | Join LAPD », sur www.joinlapd.com (consulté le )

- « Sworn Police Officer Class Titles and Job Descriptions - Los Angeles Police Department », sur lapdonline.org (consulté le )

- « JoinLAPD: The LAPD Career Ladder », sur www.joinlapd.com, (version du 5 décembre 2014 sur Internet Archive)

- (en-US) « Inglewood police chief is the highest paid in Southern California, topping LAPD chief and LA County sheriff », sur Daily Breeze, (consulté le )

- (en) « Salary information for Charles L Beck », sur Transparent California (consulté le )

- (en) « Salary information for Michel R Moore », sur Transparent California (consulté le )

- « History of the Air Support Division - Los Angeles Police Department », sur www.lapdonline.org (consulté le )

- (en) « LAPD Purchases Dodge, Ford Patrol Vehicles », (consulté le )

- (en-US) « LAPD Goes Large With Chrysler Uconnect », WIRED, (lire en ligne, consulté le )

- (en-US) https://www.latimes.com/people/james-rainey, « L.A. Settles Joe Morgan Suit for $796,000 », sur Los Angeles Times, (consulté le )

- Slate.fr, « Un meurtre résolu 25 ans après », sur Slate.fr, (consulté le )

- Par Le 7 juin 2009 à 07h00, « La policière exemplaire était une meurtrière », sur leparisien.fr, (consulté le )

- (en-US) « Los Angeles detective guilty of killing romantic rival », sur The Seattle Times, (consulté le )

- (en-US) Ken Stone, « LAPD staffer scared of retaliation: Kept quiet about alleged cop cover-up? », sur MyNewsLA.com, (consulté le )

- (en-US) « LAPD Officer Mary O'Callaghan Gets 36 Months in Jail for Assault Caught on Video », sur Good Black News, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Appier Janis, Policing women : The sexual politics of law enforcement and the LAPD, Temple UP, .

- (en) Bultema James A., Guardians of Angels : A History of the Los Angeles Police Department Anniversary Edition, 1869-2019, Infinity Publishing, , 350 p. (ISBN 978-0-7414-9870-0).

- (en) Cannon Lou, Official negligence : How Rodney King and the riots changed Los Angeles and the LAPD, Westview Press, .

- (en) Domanick Joe, To protect and to serve : the LAPD's century of war in the city of dreams, Pocket, .

- (en) Domanick Joe, Blue : the LAPD and the battle to redeem American policing, Simon and Schuster, , 464 p. (ISBN 978-1-4516-4107-3, lire en ligne).

- (en) Max Felker-Kantor, Policing Los Angeles : Race, Resistance, and the Rise of the LAPD. Justice, Power, and Politics Series, Chapel Hill, University of North Carolina Press, , 392 p. (ISBN 978-1-4696-4683-1, lire en ligne).

- (en) Gates Daryl F. et Diane K. Shah, Chief : My life in the LAPD, Bantam, .