Liberté d'expression

La liberté d'expression est le droit reconnu à l'individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage[1].

Elle procède de la faculté de communiquer entre humains. Celle-ci a longtemps été considérée comme un simple phénomène naturel conditionnant la vie sociale, avant d'être solennellement érigée en liberté individuelle, aujourd'hui juridiquement garantie mais en réalité encadrée.

Histoire

De tout temps, l'expression des idées, principalement sous sa forme verbale, mais aussi par l'écrit, a suscité l'intérêt des penseurs. À l'origine, elle était avant tout considérée comme un élément essentiel du processus de structuration sociale permettant d'atteindre les idéaux suprêmes de vérité, de perfection et de justice.

Faculté de s'exprimer, phénomène social

Ainsi dès les VIe et Ve siècles avant l'ère chrétienne, en Chine, si certaines des maximes attribuées à Lao Tseu semblaient surtout inciter le sage à mener une vie purement intérieure sans exprimer ses idées[2], Confucius recommandait l'attitude inverse aux êtres supérieurement évolués, affirmant qu'il leur incombait de faire œuvre de pédagogue en enseignant les lois du ciel au peuple[3], car « l'homme parfait ne se borne pas à se perfectionner lui-même et s'arrêter ensuite; c'est pour cette raison qu'il s'attache aussi à perfectionner les autres êtres »[4].

Dans sa réflexion sur la détermination des valeurs sociales, l'Antiquité gréco-romaine, considérant l'expression orale comme une forme naturelle de communication sonore propre à la société humaine, accordera elle aussi une place essentielle à son usage, dont le procédé du dialogue platonicien offre une illustration patente. Ainsi, pour Aristote : « La nature, qui ne fait rien en vain, n'a départi qu'à l'homme seul le don de la parole qu'il ne faut pas confondre avec les sons de la voix. Ceux-ci ne sont que l'expression des sensations agréables ou désagréables dont les autres animaux sont susceptibles comme nous. La nature leur a donné un organe borné à ce seul effet, mais nous avons de plus qu'eux, sinon la connaissance développée, au moins tous le sentiment obscur du bien et du mal, de l'utile et du nuisible, du juste et de l'injuste ; objets pour la manifestation desquels nous a été principalement accordé l'organe de la parole. C'est ce commerce de la parole qui est le lien de toute société domestique et civile »[5]. Cicéron, persuadé que le premier principe naturel de la société résidait dans « le commerce de la raison et de la parole », considérait lui aussi que « c'est en s'instruisant les uns les autres, en se communiquant leurs pensées, en discutant, en portant des jugements, que les hommes se rapprochent et forment une certaine société naturelle. Rien ne nous distingue davantage des bêtes : dans quelques-unes nous reconnaissons la force, comme dans les chevaux et les lions mais jamais nous ne leur attribuons l'équité, la justice, la bonté, parce qu'elles n'ont ni la raison, ni la parole »[6].

Déjà à cette époque, l'expression des idées était considérée différemment en fonction de la valeur prêtée à leur contenu, puisqu'on estimait que celles imposées à l'aide d'arguments fallacieux alors qu'elles étaient mauvaises ou injustes pouvaient s'avérer nuisibles pour la société. Ainsi, Platon, recensant les défauts des systèmes politiques de l'époque, dénonçait les courtisans qui par leurs conseils intéressés induisaient en erreur les gouvernants[7]. Aristote analysait les multiples facteurs susceptibles d'affecter la vérité des discours et affirmait que « celui qui fait un mauvais usage de cette puissance de la parole peut faire beaucoup de mal »[8]. Cicéron lui aussi, bien qu'ayant initialement assuré que l'éloquence ferait triompher le bon et le juste[9], n'en reconnaissait pas moins par la suite qu'il était possible qu'un homme utilise la parole sans se soucier de la morale et du devoir, ce qui le rendait « inutile à lui-même, et nuisible à sa patrie »[10].

Si on estimait que le risque d'un mauvais usage de la parole ne justifiait pas qu'on l'interdise, puisque selon Aristote, une telle objection pouvait « être également dirigée contre toutes les bonnes choses, et surtout contre ce qu'il y a de plus utile, comme la force, la santé, les richesses, l'art militaire »[11], on n'en admettait pas moins qu'un traitement différent soit réservé à l'expression selon son contenu et selon son auteur.

Le Procès de Socrate, poursuivi et condamné pour avoir tout à la fois corrompu la jeunesse, méprisé les dieux de la Cité et tenté de leur en substituer de nouveaux, illustrait bien les risques encourus à exprimer des conceptions heurtant les titulaires du pouvoir.

Platon en avait conclu que les dirigeants des cités grecques n'avaient pas la sagesse nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et qu'à l'époque il fallait absolument « quand on veut combattre pour la justice et si l'on veut vivre quelque temps, se confiner dans la vie privée et ne pas aborder la vie publique »[12]. Aussi, dans La République, prônait-il un schéma de Cité idéale dans laquelle la magistrature suprême devait être confiée à une aristocratie de philosophes spécialement recrutés et formés, détenteurs de la connaissance puisqu'ils « contemplent les choses dans leur essence »[13]. Un tel mode d'organisation impliquait lui aussi une inégalité de traitement entre gouvernants et gouvernés dans l'usage des facultés d'expression. En effet, à la différence des philosophes, la masse du peuple, faute d'appréhender les « essences », était réputée incapable de sagesse. Platon estimait qu'elle ne pouvait juger que « sur l'apparence »[14], et ne lui prêtait donc pas de véritables « connaissances », mais des « opinions », c'est-à-dire « quelque chose d'intermédiaire entre la science et l'ignorance »[15]. Aussi, les critiques et suggestions qu'elle ne manquerait pas de formuler ne pouvaient qu'être illégitimes et dangereuses[16], et pour préserver le bon fonctionnement des institutions les magistrats devaient les ignorer, alors qu'eux-mêmes étaient autorisés, « pour tromper l'ennemi ou les citoyens dans l'intérêt de l'État »[17], à utiliser le mensonge, en revanche interdit aux citoyens.

Durant quelques siècles, on continuera à apprécier la transmission des idées par référence à la nécessité de protéger des valeurs sociales, essentiellement religieuses, considérées comme suprêmes. Ainsi, pour Saint Augustin, les discussions autour de la foi en Dieu étaient toujours vaines et oiseuses[18] puisque l'homme aspirant à vivre selon lui-même vit en réalité selon le mensonge alors que seul Dieu est la Vérité[19].

C'est à partir de la Renaissance que dans un contexte d'exacerbation des tensions interconfessionnelles, le courant humaniste, amplifié par le développement de l'imprimerie, s'efforcera de présenter l'expression des convictions comme un moyen d'accomplissement personnel et d'émancipation de l'individu en plaidant notamment pour la tolérance dans l'approche de la différence des croyances religieuses. Ainsi, au moment même où commencent les guerres de religion, Sébastien Castellion, théologien protestant originaire du Bugey, constatant que les deux camps témoignaient de la même violence fanatique[20], les adjurait de ne pas utiliser la force contre ceux qu'ils jugeaient hérétiques, et de leur résister «par parole s'ils n'usent que de parole», en citant en exemple les Turcs, qui considéraient leurs sujets indépendamment de leur religion[21]

En 1651, dans un chapitre XI (De la différence des manières) de son Léviathan, Hobbes, analysant les conditions devant permettre aux hommes de «vivre en paix et en harmonie»[22] constatait avec réalisme que leur manque de jugement[23] les porte à s'en remettre à des ambitieux sachant se donner une apparence de sagesse en maniant éloquence et flatterie, appuyées par la «réputation militaire »[24]. Aussi évoquait-il avec beaucoup de pragmatisme la diffusion des idées, en insistant sur la prudence et la discrétion avec lesquelles elles devaient être exprimées[25], et surtout sur le relativisme des jugements qu'elles pouvaient susciter. Dans la version initiale (en anglais) de l'ouvrage, il constatait que « …l'on donne différents noms à une seule et même chose selon la différence des passions individuelles. Ainsi, ceux qui approuvent une opinion particulière l'appellent Opinion, mais ceux qui ne l'approuvent pas l'appellent Hérésie; et pourtant le mot hérésie ne signifie rien de plus qu'opinion particulière, avec seulement une nuance de colère plus marquée »[26].

Le mouvement dit des «Lumières» contribuera à l'essor et à la diffusion de ces conceptions valorisant la place de l'individu dans le système social, pour aboutir à la consécration de la liberté d'expression comme norme juridique.« Sans la liberté de blâmer il n’est pas d’éloge flatteur ». La célèbre réplique de Figaro, personnage principal du Mariage de Figaro de Beaumarchais, fait de cet auteur une figure phare de la liberté d’expression[27].

Droit de s'exprimer, liberté individuelle

.jpg.webp)

En 1784, Kant observait que « les Lumières sont pour les gens l'issue à leur propre irresponsabilité… », car selon lui, l'apport essentiel de la période était la possibilité offerte aux sujets d'exprimer leur opinion, même en critiquant les lois[28]. Il considérait en effet que la liberté était un droit inné (naturel) de l'individu[29], et comprenait notamment la liberté de pensée et son corollaire la liberté d'expression[30].

Dans la pensée kantienne, la liberté n'est cependant pas sans limites. Celles-ci sont d'abord d'ordre moral. Ainsi, si dans leurs relations entre eux, les individus peuvent s'exprimer librement, l'usage de propos tels que mensonge, médisance, raillerie, est contraire à la «vertu» parce que manquant de respect à autrui[31].

Les restrictions sont aussi d'ordre juridique, car si le droit naturel pose pour principe la liberté individuelle, il l'assortit des bornes logiquement nécessaires à sa conservation, la liberté n'existant qu'«en tant qu'elle peut s'accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de chacun». Ainsi, les règles de droit régissant la communication entre individus peuvent s'accommoder de la pratique moralement condamnable du mensonge, mais seulement tant qu'elle ne porte pas «directement atteinte au droit d'autrui», par exemple à ses biens[32]. De même, le droit dont disposent naturellement les gouvernés de critiquer les gouvernants ne va pas jusqu'à les dispenser de leur obéir, même lorsqu'ils deviennent oppressifs, car pour Kant, admettre le contraire serait remettre en cause le fondement même du système juridique[33].

En 1859, John Stuart Mill s'inspirera des mêmes principes dans son essai De la liberté, devenu un des ouvrages de référence du libéralisme[34], mais entretemps, le droit d'exprimer ses convictions aura été formellement consacré comme liberté individuelle par des textes solennels à valeur de norme juridique.

Consécration dans les textes nationaux

Allemagne

La liberté d'expression est proclamée en Allemagne, par la Loi fondamentale du 23 mai 1949[35].

Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne (1949)

« Article 4 de la Loi Fondamentale Allemande [Liberté de croyance, de conscience et de profession de foi]

- La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables.

- Le libre exercice du culte est garanti.

- Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. »

« Article 5 de la Loi Fondamentale Allemande [Liberté d'opinion]

- Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image, et de s'informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d'informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n'y a pas de censure.

- Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l'honneur personnel.

- L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres. La liberté de l'enseignement ne dispense pas de la fidélité à la constitution. »

Canada

La liberté d'expression est prévue à l'alinéa 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il est cité dans un grand nombre de décisions et son impact dans la société est très important.

Chine

Les libertés de religion, de culte et d'expression sont proclamées en Chine dans la constitution de 1982[36].

Espagne

Les libertés de religion, de culte et d'expression sont reconnues en Espagne par la Constitution du 27 décembre 1978[37].

France

La liberté d'expression est un droit constitutionnel reconnu à tout citoyen français. Parmi les pays occidentaux, le droit français est l'un des systèmes juridiques qui prévoit davantage d'exceptions à la liberté d'expression.

Dans son article 10, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » Dans l'article 11, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose aussi que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

La loi de 1881 sur la liberté de la presse reconnaît la liberté d'expression dans toutes formes de publications sauf dans quatre cas déjà prévus dans le code pénal.

Le délit de provocation publique à la haine raciale institué par l'article 1er de la loi Pleven de 1972 a été inséré à l'article 24 alinéa 5 de la loi sur la liberté de la presse du .

La Loi Gayssot 1990 contre les opinions révisionnistes criminalise les propos négationnistes concernant l'existence des crimes contre l'humanité commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale qui furent définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.

La Loi contre les contenus haineux sur Internet prévoit la suppression des contenus jugés haineux des réseaux sociaux, plateformes collaboratives et moteurs de recherche sous 24 h sous peine d'amende. Cette loi (dite loi Avia) a été votée par l'Assemblée nationale puis rejetée par le Conseil constitutionnel en raison de violations à la liberté d'expression que cette loi impliquait[38].

États-Unis

En Amérique, en 1669 déjà, quelques articles des « Constitutions fondamentales de Caroline » de 1669[39], ébauche d'organisation gouvernementale préparée par les grands propriétaires fonciers de la colonie avec le concours de John Locke, garantissaient la liberté religieuse et encadraient l'expression des opinions[40], mais le texte était demeuré au stade de projet. Vingt ans plus tard, en Angleterre, les monarques Guillaume III et Marie II avaient dû concéder au Parlement le Bill des droits de 1689 reconnaissant, entre autres le droit de pétition et la liberté d'expression des parlementaires.

Amorcé un siècle plus tôt, le mouvement s’accéléra le , lorsque la colonie américaine de Virginie se dota d'une « Déclaration des droits »[41] garantissant entre autres les libertés de la presse[42] et de religion[43].

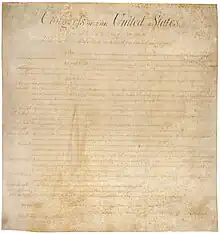

Si ces principes n'ont été mentionnés ni dans la Déclaration d'indépendance adoptée trois semaines plus tard à Philadelphie par les délégués des treize colonies anglaises en rupture avec leur métropole, ni dans le texte initial de la Constitution dont elles se dotèrent en 1787, ils ont été expressément repris en septembre 1789 dans un document qui après ratification deux ans plus tard par leurs législatures, constitue la Déclaration des droits des États-Unis. Ce texte comprend dix amendements[44], dont le premier dispose: «Le Congrès ne fera jamais de loi concernant la fondation d'une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci, ou limitant la liberté de parole ou de la presse, ou le droit du peuple de se rassembler pacifiquement pour demander au Gouvernement la réparation des torts».

Déclaration des droits - 1er Amendement (1791)

« Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis. »

Mexique

Les libertés de religion, de culte et d'expression sont proclamées au Mexique par la Constitution de 1917[45].

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, contrairement à la majorité des démocraties telles que les États-Unis ou la plupart des a-pays Européens, n'a pas d'amendement ou de document écrit et formel sur la liberté d'expression. Il existe une constitution, mais celle-ci elle est qualifiée de "non écrite" ou "non codifiée"[46].

Russie

Il en fut ainsi dans l'Empire russe, avec les articles 79 et 81 de la constitution que le tsar avait dû concéder à ses sujets le [47], et par contrecoup en Finlande, reconnue autonome sous forme de Grand duché par une loi organique du [48]. Par la suite, les articles 124 et 125[49] de la constitution de l'URSS de 1936 prévoiront des dispositions analogues[50], de même que les articles 28 et 29[51] de la Constitution de la fédération de Russie.

Suisse

En Suisse, la Constitution fédérale prévoit que « La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion. Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser » (article 16)[52].

Traités internationaux

Aujourd'hui, tous les textes fondant les ordres juridiques nationaux ou supranationaux consacrent solennellement le principe de la liberté d'expression comme droit essentiel de l'homme, en reconnaissant généralement son existence en tant que source de droits et d’obligations juridiques, mais sans préjuger de sa mise en œuvre concrète.

Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 18 et 19)

« Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »

« Article 19 - Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. »

Convention européenne des droits de l'homme (art. 9 et 10)

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par un témoin de Jéhovah pour une requête concernant la violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté de religion), a considéré le que l'objection de conscience n'était pas un droit garanti par la Convention et dépendait par conséquent des réglementations de chaque État[53].

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

En Afrique, ce sont les articles 8 et 9[54] de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée à Nairobi le , qui garantissent liberté de religion et d'expression.

Mise en œuvre

Karagöz (à gauche) : - Cela s'appelle la « liberté dans les limites de la loi », Hacivat.

Dessin satirique du journal turc Hayâl sur la suppression de la liberté d'expression dans l'Empire ottoman, février 1877.

Les conditions dans lesquelles s'applique la liberté d'expression sont ambivalentes.

- D'une part elle est considérée comme fondamentale, car conditionnant l'exercice d'autres libertés. Ainsi, les juridictions supérieures, aussi bien supranationales que nationales, consacrent son importance en des termes analogues. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, elle «constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun»[55]. En France, selon le Conseil Constitutionnel, elle est «d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés»[56]. Le Conseil d'État, dans une formule synthétisant les deux précédentes, considère que «l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés»[57].

- D'autre part, les règles qui en posent solennellement le principe en lui conférant un large champ d'application l'assortissent aussi de nombreuses possibilités de limitations, elles aussi virtuellement très étendues, et largement utilisées[58].

Champ d'application étendu

Le champ d'application de la liberté d'expression est aujourd'hui conçu très largement. On considère en effet qu'elle est en cause non seulement lorsqu'un individu diffuse sa pensée directement en utilisant les techniques de communication habituelles mais aussi chaque fois que son comportement peut être interprété comme révélant implicitement une option intellectuelle. En outre, on l'assortit de corollaires, eux-mêmes à l'origine de nouvelles extensions.

Moyens de diffusion directe

L'exercice de la liberté d'expression ne se limite pas à l'usage de moyens classiques tels la parole, l'écrit et l'imprimé, mais englobe également toutes les techniques modernes de télécommunication. Ainsi, les activités de radiodiffusion doivent elles aussi la garantir grâce à une organisation et un fonctionnement adéquats, exigence imposant par exemple qu'elles ne relèvent plus d'un monopole d'État, considéré comme une restriction «non nécessaire dans une société démocratique» selon un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'Autriche[59].

La Cour applique les mêmes principes à l'accès à internet, en estimant que son blocage abusif viole la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme[60]. En France, compte tenu de son importance «pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions», le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne peut être supprimé par une autorité administrative[61]. Selon certains auteurs, tels le spécialiste des réseaux numériques Benjamin Bayart[62], la juriste Agathe Lepage[63] et le philosophe Guillaume Cazeaux[64] Internet serait même dans l'histoire le premier vrai moyen permettant de rendre effective la liberté d'expression, auparavant restée largement virtuelle.

Modes d'expression implicites

Il est possible que sans utiliser les techniques classiques de communication lui permettant d'exprimer expressément ses idées, un individu les extériorise par son seul comportement. Ainsi, certaines actions telles la participation à une réunion[65], à une manifestation[66], à une association[67] ou à une activité d'enseignement[68], la création et l'exposition d'une œuvre d'art[69], le port d'un vêtement ou d'un signe distinctif[70], voire un acte de provocation tel l'outrage au drapeau ou à l'hymne national[71] peuvent-ils être revendiqués comme l'affirmation implicite de convictions ou de choix, donc comme modalités d'exercice de la liberté d'expression.

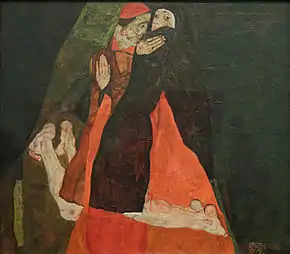

Cet argument est en général considéré comme subsidiaire, voire superfétatoire, si le comportement est directement rattachable à d'autres droits ou libertés spécifiquement garantis: ce sont eux qui alors sont principalement en cause[72]. Si ce n'est pas le cas, la référence à la liberté d'expression s'avère en revanche déterminante. Par exemple, c'est à celle-ci que la Cour européenne des droits de l'homme a rattaché l'exposition d'un tableau controversé en considérant que «ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique. D'où l'obligation, pour l'État, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression»[73]. De même, le Conseil d'État français a reconnu qu'incriminer pénalement la profanation du drapeau tricolore est bien une atteinte à la liberté d'expression[74].

Règles corollaires

Même si les termes de l'article 11 de la Déclaration française de 1789 n'évoquaient que l'expression des «pensées» et «opinions», à l'époque déjà, la liberté était conçue plus largement comme s'étendant à la diffusion de tout message, même de simple information, et comme impliquant non seulement le droit de l'émettre, mais aussi celui de le recevoir[75]. Depuis, son champ d'application a été précisé par les textes[76], et surtout complété par un certain nombre de principes d'interprétation extensifs issus des juridictions aussi bien nationales que supranationales, qui les présentent comme des corollaires permettant de garantir son efficience. Ainsi, au fil de sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a-t-elle eu l'occasion d'admettre que la liberté d'expression s'appliquait à la publication de photographies, que la notion d'«information» pouvait s'étendre à la divulgation d'éléments de la vie privée des personnes ayant une notoriété publique[77], et que le droit d'affirmer ses convictions impliquait aussi celui de tenter de convaincre autrui de les adopter[78].

De ces corollaires, le plus important est celui du pluralisme, d'abord incidemment évoqué, avec la tolérance et l'esprit d'ouverture, comme condition d'une société démocratique par la Cour EDH[79], puis érigé par la suite au rang de règle à part entière, «dont l’État est l’ultime garant»[80].

Ce principe impose en premier lieu que la liberté d'expression s'applique indifféremment quel que soit le contenu du message diffusé. Ainsi, pour la Cour EDH, elle «vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent »[81]. De même, pour la Cour suprême des États-Unis, «une des fonctions principales de la liberté d'expression est d'inviter au débat. Elle peut vraiment servir au mieux ce noble objectif quand elle provoque un état de trouble, crée un mécontentement envers les situations établies, ou même pousse les gens à la colère»[82].

En second lieu, le pluralisme impose que les possibilités concrètes d'expression soient ouvertes sans discrimination à toutes les tendances. En France, s'alignant sur la démarche de la Cour, les juridictions suprêmes l'ont consacré avec valeur supérieure. Ainsi, dans l'audiovisuel, selon le Conseil constitutionnel, la liberté d'expression de l'article 11 de la Déclaration de 1789 ne peut être effective que moyennant le respect du « pluralisme des courants d’expression socioculturels », qui « est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle »[83]. De même, le Conseil d'État en fait une liberté fondamentale dont la protection relève du référé-liberté[84].

Dans le domaine de la presse, le Conseil Constitutionnel a jugé que «le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale (…) constitue un objectif de valeur constitutionnelle», qui justifie par exemple une aide exceptionnelle de 13 millions de francs au journal L'Humanité menacé de disparition[85].

C'est aussi comme corollaire de la liberté d'expression qu'a été consacré en France par le Conseil constitutionnel «le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée». Sur ce fondement, a été censurée une loi prétendant faire prévaloir l'article 2 de la Constitution selon lequel «la langue de la République est le Français», en interdisant de manière trop générale le recours à une terminologie étrangère[86].

Si tous ces facteurs semblent conférer à la liberté d'expression un champ d'application quasiment illimité, son exercice n'en est pas moins susceptible d'être étroitement encadré. Aussi, dans un contexte socio-politique globalement favorable à la promotion des libertés, ce sont les multiples restrictions découlant de cet encadrement qui suscitent surtout discussions et commentaires.

Exercice strictement encadré

Le premier amendement à la constitution des États-Unis ne prévoit pas de réserves aux diverses modalités de la liberté d'expression qu'il proclame, mais demeure isolé. En effet, les autres textes affirmant les mêmes droits les assortissent de possibilités de restriction, notamment par la loi. Ainsi, après avoir posé le droit à la liberté d'expression, l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que : « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » Au-delà des différences de formulation adoptées dans les textes nationaux[87], il apparaît que les limites susceptibles d'être posées dans ce cadre se rattachent à deux fondements complémentaires : la protection des individus et des communautés, et celle des intérêts publics, qui engendrent de nombreuses difficultés en offrant de multiples possibilités de restriction, parfois dénoncées comme sources de censure arbitraire et souvent à l'origine de litiges portés devant les tribunaux.

Protection des individus et des communautés

Déjà, Kant, recensant « les devoirs envers les autres hommes, considérés simplement comme hommes », insistait sur le nécessaire respect d'autrui, et, parmi les vices susceptibles d'y porter atteinte, citait les abus de la liberté d'expression[88]. Aujourd'hui, celle-ci ne peut en principe légalement s'exercer que si elle ne nuit pas aux droits et libertés d'une ou de plusieurs personnes déterminées ou déterminables.

Puisque les textes et la jurisprudence concordent pour définir largement la protection de l'individu, le droit comprend de nombreux cas dans lesquels celle-ci doit prévaloir.

- En premier lieu, si la liberté d'expression implique le droit pour chacun de diffuser toutes opinions et informations, même dérangeantes, leur contenu ne peut en principe causer aux tiers un dommage jugé anormal.

Ainsi, il est impossible de s'en réclamer lorsque son usage constitue une diffamation[89], porte atteinte à la présomption d'innocence d'un accusé[90], divulgue des informations confidentielles sur la santé[91] ou sur la vie privée et familiale de notabilités[92]. De même, la publication d'images portant gravement atteinte à la dignité des victimes de crimes ou de délits n'est possible qu'avec leur accord[93].

À ces restrictions, déjà sources d'abondants contentieux, s'ajoute encore l'interdiction des comportements provocateurs heurtant à l'excès la susceptibilité des individus ou des communautés auxquelles ils appartiennent. Kant, citant des exemples de vices susceptibles de porter atteinte au respect d'autrui, dénonçait la raillerie, « penchant à tourner les autres en ridicule » qu'il qualifiait de « méchanceté » et distinguait de la simple plaisanterie, qu'il admettait[94]. L'encadrement juridique de la liberté d'expression s'inspire des mêmes principes et pose à la moquerie et à la dérision des limites d'une rigueur variable selon les circonstances. Ainsi, en France, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a qualifié d'injure le jeu de mots fait par Jean-Marie Le Pen ajoutant au nom du ministre Michel Durafour l'épithète « crématoire »[95]. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé contraire à l’art. 10 de la Convention l'interdiction d'exposer en Autriche un photomontage représentant des personnalités, dont des hommes politiques autrichiens, dans des postures équivoques[96].

Si en général, dans les sociétés se réclamant du libéralisme, la satire et le persiflage sont communément admis lorsqu'ils s'exercent aux dépens des convictions politiques il n'en est pas de même lorsqu'ils mettent en cause la foi religieuse, que d’aucuns éprouvent parfois le besoin de heurter en se réclamant des libertés d'expression ou de création artistique et culturelle, et parfois même d'un droit au blasphème[97].

Dans les régimes théocratiques comme dans ceux où existe une religion d'État, ces comportements sont généralement considérés comme offensant à la fois la divinité et la communauté de ses fidèles, et peuvent être très sévèrement sanctionnés. Ainsi, dans nombre de pays musulmans, le blasphème est puni de mort.

En revanche, les régimes adoptant une attitude neutre à l'égard des religions en n'en reconnaissant officiellement aucune ne peuvent logiquement se poser directement en défenseurs des divinités outragées. La plupart ne s'en réservent pas moins une faculté d'intervention indirecte, en général au nom de la protection de la liberté de leurs citoyens, à la fois sur un plan individuel, puisque les attaques contre les convictions des croyants peuvent remettre en cause leur liberté de choix, et sur un plan collectif, puisque leur communauté peut se sentir offensée, voire stigmatisée.

Dans un contexte d'exacerbation des tensions autour des questions de religion, les solutions adoptées s'efforcent aujourd'hui d'opérer de manière nuancée une difficile conciliation en ménageant la sensibilité religieuse tout en ne restreignant pas à l'excès la liberté d'expression. Ainsi, statuant sur des affaires relatives à divers États européens, la Cour européenne des droits de l’homme, dans des arrêts généralement controversés, a admis que les croyants ont le droit de « ne pas être insultés dans leurs sentiments religieux par l’expression publique des vues d’autres personnes », et donc que des créations artistiques, voire de simples opinions, jugées provocatrices à l'égard des religions peuvent être censurées[98].

En Irlande l'article 36 de la loi sur la diffamation de 2009 (Defamation Act) officialise et punit d’une amende de 25 000 euros le délit de « blasphème », lequel s’applique à toutes les religions et définit le blasphème d’une façon particulièrement large : « Des propos grossièrement abusifs ou insultants sur des éléments considérés comme sacrés par une religion, et choquant ainsi un nombre substantiel de fidèles de cette religion. » La loi précise que « les juges tiendront compte de la valeur littéraire, artistique, politique, scientifique ou académique des propos tenus », sans pourtant prévoir d’exception artistique[99].

En France, le système judiciaire tend à faire prévaloir la laïcité en ne censurant qu'exceptionnellement l'exercice de la liberté d'expression sur les questions religieuses. Ainsi, si en 1976 le Conseil d'État a admis implicitement que le visa d'exploitation d'un film pourrait être refusé s'il était de nature à heurter gravement les sentiments et les consciences des catholiques, il a jugé que Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot ne remplissait pas cette condition et que son interdiction était illégale[100]. De même, la Cour de Cassation admet bien « l'intérêt légitime » des associations ayant pour objet de protéger les sentiments religieux de leurs membres à agir pour les défendre[101], mais rejette leurs recours au fond lorsque les publications accusées d'y porter atteinte se bornent à heurter leur susceptibilité. Par exemple, elle a jugé que des dessins satiriques tournant en dérision avec une grande vulgarité la religion catholique ne constituent ni l'infraction pénale de provocation à la haine raciale ni une faute civile[102]. De même, statuant à propos d'une affiche publicitaire s'inspirant avec une certaine liberté de la représentation de la Cène par Léonard de Vinci, elle a estimé que la parodie incriminée ne constituait pas une injure à l'égard des catholiques[103]. Faisant application des mêmes principes, le Tribunal correctionnel, puis la Cour d'appel de Paris, tout en jugeant qu'une caricature du prophète Mahomet pouvait présenter un caractère choquant pour les musulmans, ont considéré qu'elle ne constituait pas pour autant une injure, et relaxé le rédacteur en chef du journal qui l'avait publiée[104].

En revanche, la Cour de Cassation condamne la diffusion d'idées qu'elle juge de nature à inciter à la haine à l'égard d'une religion et ses adeptes. Ainsi, elle a qualifié de diffamation à l'égard de la communauté chrétienne un article virulent sur l'encyclique Veritatis Splendor imputant au catholicisme des tendances antisémites et une responsabilité indirecte dans les massacres nazis (mais son auteur, Paul Giniewski, a fait censurer cet arrêt par la Cour européenne des droits de l'homme)[105]. Les attaques contre l'Islam tendant à se multiplier dans les médias, le contentieux qu'elle ne manqueront pas d'engendrer sera intéressant à analyser.

- En second lieu si la liberté d'expression implique le droit non seulement d'affirmer ses convictions, mais aussi de tenter de convaincre autrui de les adopter, il n'autorise pas pour autant à violer la liberté individuelle des personnes sollicitées en exerçant sur elles des pressions et manœuvres susceptibles de porter atteinte à leur libre arbitre.

Ainsi, en , lors de la grève des verriers de Carmaux, c'est, selon la presse de l'époque, pour atteinte à la liberté du travail des ouvriers dits « jaunes » que « la femme Fréjet » tentant de les persuader de ne pas se rendre à l'usine a été poursuivie devant le tribunal de simple police[106].

L'application de cette restriction soulève des difficultés particulières en matière religieuse. En effet, les religions apportent une explication totale du monde et des préceptes fondés sur la foi auxquels on adhère parce qu’on les tient pour la Vérité. D’où la tentation d'en témoigner à titre d’exemple pour autrui et de persuader les tiers de s'y rallier, puisque la conversion peut être considérée comme bénéfique à la fois pour la grandeur de la divinité et pour le salut du nouveau fidèle. Statuant à propos de la répression de l’action des Témoins de Jéhovah en Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a adopté une solution nuancée en jugeant à la fois que le « droit de manifester sa religion » implique l’existence d’un droit « d’essayer de convaincre son prochain », mais aussi qu'il faut distinguer entre la « vraie évangélisation », seule légitime, et le « prosélytisme abusif » qui n’en est qu’« une corruption, ou une déformation » et peut être interdit[107]. Il appartient donc aux autorités compétentes de veiller à la délicate conciliation entre le droit des croyants de propager leur foi et le respect de la liberté de conscience des individus. Ainsi, si dans l'affaire Kokkinakis, la Cour a jugé que la Grèce avait porté une atteinte injustifiée à la liberté d'exprimer sa religion garantie par l'article 9 de la convention, en France, le Tribunal administratif de Versailles a jugé légal le retrait de l'agrément d'une assistante maternelle se livrant au prosélytisme en faveur d'une secte[108].

Impératifs généraux de l'intérêt public

Lorsqu'il n'est pas possible d'invoquer la protection de l'individu pour limiter l'exercice de la liberté d'expression, il peut l'être sur d'autres fondements. En effet, si, d’une manière générale, chacun est libre en son for intérieur de penser et croire ce qu’il veut, l'extériorisation de ces pensées et croyances est parfois considérée comme nuisible à l'ordre social. Ainsi, à l'occasion de la grève des verriers de Carmaux, évoquée plus haut, si le tribunal a relaxé de la poursuite pour entrave à la liberté du travail « la femme Fréjet » exhortant les non grévistes, il l'a malgré tout condamnée à quatre jours de prison pour « bruits injurieux dans la rue »[109], alors qu'un ouvrier criant « Vive la sociale! » était arrêté et condamné pour « tapage nocturne »[110].

Commentant les évènements de Carmaux, l'auteur germaniste Henri Lasvignes dans sa préface à L'Unique et sa propriété observait déjà en 1900 que « la loi est d'une ambiguïté jésuitique sur les faits qui constituent une atteinte à la liberté »[111]. Il apparait en effet que bien que considéré comme le modèle démocratique le plus accompli, le régime dit de l'État de droit pose de nombreuses limites à la liberté d'expression au nom d'objectifs jugés essentiels à la sécurité et à la qualité de la vie sociale. Si ces restrictions existent à des degrés divers dans tous les ordres juridiques, la France fait par tradition partie des États qui en usent le plus[112]. Sans tenter d'en établir un catalogue exhaustif, qui s'avérerait trop fastidieux, on peut en recenser quelques-unes parmi les plus courantes, en les classant en fonction de leurs buts.

Défense des institutions et de leurs représentants

- En premier lieu, cet objectif est invoqué pour placer le pouvoir et ses titulaires à l'abri des critiques en sanctionnant leurs éventuels détracteurs sous couvert de protéger la stabilité des institutions.

Au temps de l'Empire romain, par exemple, c'était devenu la fonction essentielle du crimen maiestatum, infraction créée sous la République pour punir les complots contre le régime, et servant surtout désormais à réprimer tout comportement considéré comme un affront à la majesté de l'empereur.

Par la suite, ce modèle sera repris dans les monarchies, le plus souvent sous l'appellation de crime de lèse-majesté. Ainsi, la France de l'Ancien Régime connaîtra le « crime de lèse majesté humaine au second chef », acte tendant à « blesser la majesté du Prince sans la détruire » en « attaquant l'honneur et la dignité du Prince par paroles, par écrit, ou voie de fait »[113].

De même, au Japon, sous l'ère Meiji, après deux « ordonnances de presse » de 1873 et de 1875 doublées d'une « loi de diffamation » visant surtout a protéger la famille impériale et l'appareil d'État, en 1911 sous prétexte d'un complot contre l'empereur, vingt-six condamnations à mort pour crime de lèse-majesté (daygyaku jiken) seront prononcées, notamment contre des journalistes, anéantissant le mouvement socialiste et sa presse[114].

Aujourd'hui encore, dans la plupart des États, des dispositions spéciales permettent de sanctionner les formes d'expression considérées comme outrageantes pour les titulaires du pouvoir ou leur entourage, et sont utilisées avec une fréquence variable selon les circonstances et l'orientation autoritaire ou libérale du régime. Ainsi, en Thaïlande, l'article 8 de la constitution de 2007 protège la personne du Roi[115], et l'article 112 du Code pénal punit de 15 ans de prison diffamation, insultes ou menaces au roi, à la reine, à l'héritier du trône ou au régent - voire plus loin[116]. En Arabie saoudite, la « Loi pénale relative aux crimes terroristes et à leur financement » entrée en vigueur le définit comme actes de terrorisme les actions qui « menacent l'unité de l'Arabie Saoudite, troublent l'ordre public, ou diffament la réputation de l’État ou le roi », formule susceptible d'englober toute manifestation d'opposition[117]. En Espagne, « quiconque calomnie ou injurie le Roi ou l’un quelconque de ses ascendants ou descendants, la Reine consort ou le consort de la Reine, le Régent ou un membre de la Régence, ou le Prince ou la Princesse des Asturies, dans l’exercice de ses fonctions ou en raison ou à l’occasion de celles-ci, est puni de la peine d’emprisonnement de six mois à deux ans si la calomnie ou l’injure est grave, et de celle d’amende de six à douze mois si elle ne l’est pas »[118]. En Pologne, le code pénal prévoit le délit d'insulte à chef d'État étranger et sur ce fondement, le , un tribunal de Varsovie a condamné à une amende l'auteur de l'article d'un magazine satirique décrivant le Pape Jean-Paul II comme « un vieillard impotent offrant un spectacle d'horreur au public… »[119]. En France, la loi du sur la liberté de la presse a prévu dans ses articles 30, 31 et 33[120] un régime spécifique de protection contre diffamation et injure au profit des principales autorités de l'État, qui dès l'origine n'a pas pour autant empêché de violentes attaques contre certaines institutions[121]. Ces dispositions existent toujours dans la version actuelle de la loi[122], mais avec valeur plutôt symbolique. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'« une protection accrue par une loi spéciale en matière d’offense n’est, en principe, pas conforme à l’esprit de la Convention »[123], puisque les notabilités, quelles qu'elles soient, peuvent « faire sanctionner les atteintes à leur honneur, ou à leur réputation, ou encore les propos injurieux tenus à leur encontre, dans les conditions de droit reconnues à toute personne »[124].

Ainsi, « l'intérêt d'un État de protéger la réputation de son propre chef d'État (…) ne saurait justifier de conférer à ce dernier un privilège ou une protection spéciale vis-à-vis du droit d'informer et d'exprimer des opinions à son sujet. Penser autrement ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui »[125].

Certains États tirent les conséquences de cette jurisprudence en modifiant leur législation dans un sens plus libéral. Ainsi, désavouée à de nombreuses reprises par la Cour, la France a finalement abrogé les dispositions initiales de la loi du créant les délits d'offense au président de la République (article 26), d'offense commise publiquement à chef d'État étranger (article 36) et d'outrage commis publiquement à diplomate (article 37)[126].

Lorsque subsiste un régime protecteur dérogatoire et que la Cour est saisie de recours contre des condamnations, de manière pragmatique, elle ne remet pas en cause l'existence des dispositions spécifiques protectrices des notables, mais contrôle strictement leur application en considérant que « s’il est tout à fait légitime que les institutions de l’État soient protégées par les autorités compétentes en leur qualité de garantes de l’ordre public institutionnel, la position dominante que ces institutions occupent commande aux autorités de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale ». Ainsi, elle a jugé contraire à l'article 10 sur la liberté d'expression la peine de prison prononcée en Espagne contre un parlementaire basque ayant lors d'une conférence de presse déclaré que le roi, en tant que chef suprême des armées, était « le responsable des tortionnaires » et protégeait la torture[127].

- En second lieu, la protection des institutions, et plus spécialement de leur dignité et de leur neutralité, est aussi invoquée pour justifier l'obligation couramment appelée devoir de réserve imposée aux agents publics.

En effet, si ceux-ci bénéficient en principe au même titre que les autres citoyens de la liberté d’opinion et de conscience, à raison de leur qualité de représentants des personnes publiques, leur liberté d'expression est généralement soumise à des contraintes particulières, variables selon leur niveau hiérarchique et l'État qui les emploie.

Ainsi, en Turquie, le statut des militaires prévoyant la sanction des comportements révélateurs d'« opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques », un colonel a pu être légalement mis à la retraite d'office pour islamisme radical[128]. En Grande-Bretagne, le Code de la fonction publique (Civil service)[129] énonce une liste de « principes généraux de conduite » interdisant notamment aux agents de la Couronne les comportements ou activités témoignant de partialité ou nuisant de manière significative au fonctionnement ou à l'image de l'administration.

Aux États-Unis, les fonctionnaires bénéficient comme tous les citoyens de la liberté d'expression prévue par le Premier amendement, et en 1968, la Cour suprême a jugé qu'ils peuvent contribuer au débat public en allant jusqu'à critiquer leur propre administration sur des sujets d'intérêt général[130]. Ainsi, une Cour d'appel de circuit a annulé le refus de renouveler l'embauche d'une assistante d'école maternelle noire ayant critiqué publiquement à plusieurs reprises le système scolaire, alors que les premiers juges avaient décidé que la question était bien d'intérêt public, mais que l'objectif d'éviter les tensions sur les questions raciales à l'école devait l’emporter sur la liberté de parole[131]. Toutefois, en 2006, la Cour suprême a restreint la portée de sa jurisprudence initiale[132] en décidant que le Premier amendement n'est invocable que si le fonctionnaire s'exprime en tant que citoyen comme les autres, et non dans le cadre de ses fonctions officielles. Cette décision a été considérée comme une régression obligeant les fonctionnaires au loyalisme, au détriment des lanceurs d'alerte.

En France, la loi du portant droits et obligations des fonctionnaires[133] leur garantit dans son article 6 la liberté d'opinion et de religion, mais n'évoque pas la liberté d'expression. Celle-ci doit s'exercer, aussi bien dans leurs fonctions que hors du service, sous certaines conditions.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents publics doivent faire preuve de neutralité quelles que soient leurs propres convictions, en s’abstenant de toute manifestation susceptible d’en témoigner. Ainsi, un professeur d'histoire exprimant en cours ses doutes sur les massacres commis par les nazis a pu être légalement suspendu d'enseignement[134].

Hors de leur service, les agents publics sont en principe des citoyens comme les autres, libres d’agir, de s’exprimer, d’adhérer, de militer, avec, cependant, l'obligation d'observer retenue et dignité. Ainsi a pu être rétrogradé un policier syndicaliste critiquant la politique gouvernementale en termes outranciers[135], et mis à la retraite d'office par le Conseil supérieur de la magistrature un avocat général de la Cour de Cassation auteur, dans un article d'une revue syndicale, d'un jeu de mots douteux visant un de ses collègues juifs[136]. En outre, les hauts fonctionnaires, titulaires d’emplois à la discrétion du gouvernement, sont tenus à un certain loyalisme. Ainsi a été jugée légale la révocation d’une chargée de mission pour les droits de la femme qui avait critiqué la politique du gouvernement, puisque pour le Conseil d'État, elle s'était « départie du devoir de réserve qui s'impose à tout agent public, et spécialement à un agent appelé à collaborer directement avec le préfet du département »[137].

Proscription des idées et doctrines jugées pernicieuses

Malgré le pluralisme prévalant dans les régimes se réclamant de la démocratie, certaines thèses sont parfois considérées comme susceptibles de produire des effets néfastes sur l'ordre social, notamment lorsqu’elles en remettent en cause des fondements jugés intangibles. En dépit de leur contenu choquant, on peut cependant juger préférable de les laisser s’exprimer librement pour les combattre activement, en combinant tolérance et pédagogie, plutôt qu'interdire leur diffusion en risquant de pousser leurs tenants à la fois à se poser en victimes d'une censure et à les propager par des voies détournées extralégales. C'est généralement la solution retenue dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, où la Cour Suprême veille avec constance à faire prévaloir la liberté d'expression. Ainsi a-t-elle notamment déclaré contraires au Premier amendement une loi d'État sanctionnant la profanation du drapeau américain[138], la condamnation d'un membre du Ku Klux Klan appelant à la « revanche » [sic] contre les juifs et les Américains d'origine africaine[139], ou celle de militants homophobes troublant les funérailles des homosexuels en portant des pancartes injurieuses et en leur promettant l'enfer[140].

Nombre de Pays/États n'adoptent cependant pas ce type de démarche et disposent d'une législation leur permettant de réprimer la diffusion des idées jugées délétères. Par exemple, dans son titre 12 consacré aux « crimes ou délits contre la paix publique », le Code pénal suisse contient un article 261 bis punissant ceux qui publiquement auront « incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ; (…) propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion ; (…) par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion » ou nié, minimisé grossièrement ou cherché « à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité »[141]. Des dispositions analogues existent au Royaume Uni, où le Public Order Act de 1986 punit dans ses articles 18 et suivants les paroles, écrits et comportements de nature à inciter à la haine raciale largement entendue comme « définie par référence à la couleur, la race, la nationalité (y compris la citoyenneté) ou les origines ethniques ou nationales »[142].

En France, l'article 24 de la loi du [143] sur la presse punit notamment, entre autres comportements, tous « cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics », et, quelles qu’en soient les formes, l’apologie des meurtres, pillages, incendies, viols, crimes de guerre. C'est sur son fondement que la Cour de Cassation a validé la condamnation du général Aussaresses, auteur d'un ouvrage sur la guerre d'Algérie relatant de tels actes et les présentant comme justifiés[144]. En 1990, un article 24 bis a été ajouté à la loi pour sanctionner la diffusion des thèses dites négationnistes remettant en cause la réalité des crimes nazis.

L'application de ce régime répressif aux thèses jugées condamnables suscite de nombreuses difficultés, et donne lieu à des solutions juridictionnelles nuancées s'efforçant de tenir compte du contexte particulier à chaque affaire, et notamment des intentions des personnes poursuivies. Ainsi, la Cour de Cassation a jugé que si l'emploi par Jean-Marie Le Pen de l’expression « point de détail » à propos de l’extermination dans les chambres à gaz n'est pas une infraction pénale, elle n'en constitue pas moins « une faute au sens de l’article 1382 du Code civil » justifiant l'octroi de 100 000 F d'indemnités à six associations de déportés[145]. Elle a également décidé que si la contestation du nombre des victimes de l'holocauste n'entre pas en principe dans le champ de l'article 24 bis de la loi de 1881, c'est seulement sous réserve d'une minoration outrancière et de mauvaise foi[146].

La Cour Européenne des droits de l'homme a décidé que l'expression de certaines idées ne peut être sanctionnée que lorsqu'elle témoigne d'une véritable intention de les promouvoir, et non d'un simple souci d'information, même si la différenciation ne s'avère pas toujours aisée. Elle a ainsi jugé qu'un journaliste condamné pour avoir dans une émission de radio, diffusé les propos racistes de personnes interviewées, n'avait pas eu l'intention de faire la propagande de leurs thèses[147]. En revanche, elle a estimé que la contestation des crimes nazis est un détournement du droit à la liberté d’expression à des fins contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention, et que les négationnistes condamnés sont irrecevables à invoquer devant elle la violation de l'article 10[148]. Elle n'a par contre pas adopté la même position à propos de la négation du génocide arménien, en admettant à la fois la recevabilité et le bien fondé du recours d'un Turc condamné pour l'avoir contesté en Suisse[149].

Les subtilités de la jurisprudence sur le négationnisme et le débat récurrent sur l’opportunité d’incriminer d'autres manifestations de la liberté d'expression tels les propos affirmant l’inégalité des races ou critiquant les religions mettent en lumière la difficulté de pénaliser l'extériorisation des idées jugées nuisibles.

Protection de l'ordre public

Présenté sommairement, l'ordre public est l'état idéal d'une société dans laquelle la combinaison de mesures préventives et au besoin répressives permet qu'il n'existe aucun trouble majeur. Il est aujourd'hui entendu extensivement puisqu'il englobe non seulement la sécurité physique, mais aussi des aspects immatériels tels la moralité, ou la dignité de la personne humaine[150]. Afin de le garantir, une multitude de réglementations, généralement dites de police, encadrent toutes les activités, parfois en les interdisant[151], parfois en les soumettant à autorisation[152] ou déclaration préalable, parfois en les laissant libres, mais toujours en réservant aux autorités publiques une faculté d'intervention.

Ainsi, quelles que soient ses modalités d'exercice, la liberté d'expression peut-elle faire l'objet au nom d'un ordre public parfois utilisé comme prétexte commode, de restrictions dont faute d'établir le catalogue exhaustif il est possible de présenter quelques exemples.

Au Royaume Uni, le Public Order Act de 1986 réglemente les manifestations dans ses articles 11 et suivants en prévoyant la possibilité de leur interdiction en cas de risque de troubles sérieux à l'ordre public ((serious public disorder)[153].

Aux États-Unis, si en règle générale la Cour suprême n'admet que très restrictivement les recours des particuliers contre l'exercice de la liberté d'expression même lorsqu'ils le jugent dérangeant, elle laisse aux autorités publiques une assez large marge d'appréciation pour l'encadrer au nom de la défense de l'ordre public. Ainsi, dans un arrêt de principe du , Miller v. California, elle a exclu du bénéfice du 1er amendement les publications obscènes, qui peuvent donc être interdites par les États. Elle a également jugé qu'afin d'éviter d'éventuels risques de troubles, l'État du Texas peut sans violation du 1er amendement refuser aux nostalgiques de l'ancienne Confédération d'apposer sur leurs véhicules des plaques d'immatriculation ornées de son drapeau[154]. De même, le , elle a refusé d'examiner le recours de l'American Defense freedom initiative contre le refus opposé par le comté de King (État de Washington) d'autoriser sur les bus publics une campagne publicitaire affichant les photographies des visages de seize terroristes arabes présumés, en estimant que la prévention des réactions susceptibles de résulter de la stigmatisation des minorités devait l'emporter sur l'application du 1er amendement[155].

En France, même si leur nombre tend à se réduire[156], les réglementations offrant aux pouvoirs publics l'occasion d'alléguer la défense de l'ordre public pour restreindre la liberté d'expression sont encore nombreuses.

Certaines activités d'expression publique telles la communication audiovisuelle[157], l'exploitation d'un film[158], sont subordonnées à autorisation; d'autres, telles les manifestations[159], la publication de périodiques destinés à la jeunesse[160], sont soumises à déclaration; d'autres encore, les plus nombreuses, telles la publication d'un journal[161] ou une représentation théâtrale, peuvent s'exercer sans formalités préalables. Quel que soit le régime dont elles relèvent, toutes peuvent être suspendues ou interdites pour des motifs liés à un ordre public apprécié tantôt nationalement, tantôt localement, comme le montrent, entre autres, quelques exemples tirés de l'abondante jurisprudence administrative sur la question.

Ainsi, au plan national, les émissions de la station de radio Skyrock ont été temporairement suspendues pour propos contraires à l'ordre public et à la dignité humaine après qu'un de ses animateurs se fut réjoui à quatre reprises sur l’antenne du meurtre d’un policier par des malfaiteurs[162], et le visa accordé au film Baise-moi a été annulé, sa simple interdiction aux mineurs de 16 ans et l'avertissement dont il était assorti étant jugés insuffisants compte tenu du « message pornographique et d’incitation à la violence » dont il était porteur[163]. De même, a été reconnue légale une circulaire du ministre de l'Intérieur faisant le point sur les possibilités d'interdiction d'un spectacle de l'humoriste Dieudonné susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine[164].

Sur le plan local, une manifestation sur le parvis de Notre-Dame de Paris des adversaires de l'avortement a pu être interdite, le rassemblement en ces lieux étant « de nature à troubler l'ordre public »[165]. De même, à une époque où les juges administratifs admettaient encore que la moralité d'un film pouvait s'apprécier différemment selon les localités, Le Feu dans la peau a pu légalement être interdit de projection à Nice[166].

Il convient cependant d'observer que le contrôle juridictionnel tendant en général à faire prévaloir la liberté d'expression, les mesures la restreignant sont dans la majorité des cas déclarées injustifiées, ou disproportionnées aux troubles qu'elles prétendent éviter, et donc illégales. Ainsi, a été annulée l'interdiction de toute manifestation par la communauté tibétaine lors de la visite du président chinois à Paris, le risque de « porter atteinte aux relations internationales de la République » n'étant pas une menace à l'ordre public[167]. De même a été déclarée illégale l'interdiction d'un spectacle de Dieudonné à Cournon-d'Auvergne[168].

Circonstances exceptionnelles diverses

Dans les situations de crise, les règles habituelles de la légalité s'effacent généralement au bénéfice d'autorités disposant de pouvoirs exorbitants leur permettant entre autres de contrôler la diffusion des informations et des opinions. Ainsi, lors de la guerre d'Algérie, le Conseil d'État avait admis implicitement que compte tenu de la situation, le préfet d'Alger aurait pu faire saisir des journaux afin de prévenir les troubles susceptibles de résulter de leur diffusion[169]. En période de conflit armé, la législation française sur l'état de siège issue de la loi du reprise par l'article L 2121-7 4° du Code de la défense habilite l'autorité militaire à « interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public ». Ainsi ont été systématiquement occultées durant les deux guerres mondiales toutes les nouvelles jugées susceptibles d'affecter le moral des combattants et de la population, telle celle de l'accident ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne. On trouve une bonne illustration de la manière dont s'exerçait la censure dans deux articles du Journal de Rouen relatifs à un autre accident ferroviaire survenu le près de Serqueux, dans laquelle ont péri un grand nombre de permissionnaires anglais. Le premier rend compte de l'accident[170] et le second de la cérémonie des obsèques[171].

Notes et références

- article Freedom of speech,'Encyclopédie de philosophie de l'université Stanford.

- Voir par exemple :Lao Tseu traduit par Jules Besse, éd. Leroux, Paris, 1909 « Qui pourrait se flatter d'en savoir plus long que les autres et de faire bénéficier le monde d'un savoir certain ? seulement le fou qui croirait s'être mis dans la tête et posséder à fond la Doctrine » (p. 156) ; « La vérité, exprimée, n'est pas belle. De belles paroles sont incapables de dire la vérité. Les plus beaux raisonnements, exprimés, n'ont rien de décisif. Eût-on à dire quelque chose de décisif, il serait impossible de le faire passer pour excellent […] La sainteté consiste à emmagasiner un minimum d'idées » (p. 162).

- Voir: Doctrine de Confucius ou Les quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine, trad. G. Pauthier, éd. Garnier, Paris, 1921, p. 56-57.

- Ibid., p. 59.

- Politique d'Aristote, trad. Charles Millon, éd. Artaud, Paris, 1803, p. 10-11.

- Traité des devoirs, traduction fr. par E. Sommer, éd. Hachette, Paris, 1877, p. 46.

- Voir par exemple: République, Livre IV, p. 145-146.

- La rhétorique d'Aristote, trad. N. Bonafous, éd. Durand, Paris, 1856, Livre I, chapitre I, p. 11; voir également Livre II, chapitre I, p. 139 et s.

- Voir par exemple: Pensées de Cicéron, trad. par Louis Leroy, tome 2, Éd. Lamy, Paris, 1802,p. 22 et s.

- Traité de l'invention Livre premier Rhétorique, ou de l'invention oratoire, I, p. 5-6).

- Ibid. p. 11.. Dans le même registre, Cicéron affirmait qu'à la différence de celui utilisant la parole sans sagesse, « celui qui se revêt des armes de l'éloquence, non pour attaquer, mais pour défendre les intérêts de son pays (lui semblait) aussi utile à l'État qu'à lui-même, et le meilleur des citoyens » (Ibid.).

- Dans son Apologie de Socrate (Apologie de Socrate; Criton; Phédon, trad. E. Chambry, Éd. Garnier, Paris, 1992, p. 44).

- République, Livre V, p. 224.

- Ibid. p. 218.

- Ibid. p. 221

- Platon fait dire à Socrate: « As-tu jamais entendu quelqu'un de ceux dont se compose la foule prouver autrement que par des raisons ridicules et pitoyables que ce qu'il estime bon et honnête est tel en effet? »(Ibid, Livre VI, p. 240-241).

- L'État ou la République de Platon, trad. A. Bastien, éd. Garnier, Paris, 1879, Livre troisième, p. 91.

- La Cité de Dieu, Livre II chapitre I: Les disputes n'auraient point de fin si l'on répondait toujours, p. 329-330: « Si l'esprit faible de l'homme, au lieu de résister hardiment aux vérités les plus claires, voulait se soumettre aux enseignements d'une saine doctrine, jusqu'à ce que, par sa foi et son humilité, il obtint de Dieu la grâce nécessaire pour le guérir, ceux qui jugent sainement et s'expliquent avec facilité, n'auraient pas le besoin de longs discours pour réfuter l'erreur. Mais parce que cette maladie et cette extravagance est plus grande aujourd'hui que jamais, et que les hommes, par un excès d'aveuglement ou d'opiniâtreté, soutiennent les propositions les plus déraisonnables, comme si c'était la raison et la vérité mêmes, on est souvent obligé, quoiqu'on y ait satisfait pleinement, et autant qu'un homme le doit attendre d'un autre, de s'étendre beaucoup sur des choses fort claires (…). Et néanmoins, si nous voulions toujours répondre à ceux qui nous répondent, quand finiraient nos contestations ? ».

- Livre XIV p. 481.

- Il reprochait notamment à Calvin d'avoir fait exécuter Michel Servet pour un désaccord sur l'interprétation de la Bible (voir: Philippe Joutard, « Les combattants des Lumières », L'Histoire, avril 2015).

- Conseil à la France désolée, auquel est montré la cause de la guerre présente et le remède qui y pourroit estre mis, et principalement est avisé si on doit forcer les consciences, 1562, p. 91.

- Léviathan ou La matière, la forme et la puissance d'un état ecclésiastique et civil, trad. R. Anthony, éd. Giard, Paris, 1921, Tome I, De l'Homme p. 150.

- Qu'il attribuait à une « ignorance des marques de la sagesse et des bonnes intentions»

- Ibid. p. 159.

- Dans un chapitre sur les « vertus communément appelées intellectuelles », il affirmait : (…) « …dans le laisser-aller voulu de l'esprit et dans une société familière, on peut s'amuser des sons et des significations équivoques des mots : mais dans un Discours ou en public, ou devant des personnes inconnues, ou devant ceux à qui on doit le respect, tout jeu de mots est tenu pour sottise; et ce qui fait la différence est seulement le manque de discrétion »(ibid. p. 105).

- (ibid. p. 160).

- « Les figures de la liberté d'expression : Beaumarchais - Histoire - Le blog », sur lecrayon.net (consulté le ).

- Dans le court texte «Qu'est-ce que les Lumières?» publié dans le Berlinische Monatsschrif du 30 septembre 1784 (voir Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Monatsschrif 1784 , 2 , p. 481-494).

- Voir : Emmanuel Kant :Éléments métaphysiques de la doctrine du droit suivis d'un Essai philosophique sur la paix perpétuelle et d'autres petits écrits relatifs au droit naturel, trad. J. Barni, A. Durand éd., Paris, 1853, p. 55-56.

- « Certes, on dit : la liberté de parler, ou d'écrire peut nous être retirée par un pouvoir supérieur mais absolument pas celle de penser. Toutefois, quelles seraient l'ampleur et la justesse de notre pensée, si nous ne pensions pas en quelque sorte en communauté avec d'autres à qui nous communiquerions nos pensées et qui nous communiqueraient les leurs! On peut donc dire que ce pouvoir extérieur qui dérobe aux hommes la liberté de communiquer en public leurs pensées, leur retire aussi la liberté de penser »(« Que signifie s'orienter dans la pensée ? », texte publié en octobre 1786 dans le Berlinische Monatsschrift, traduction de Jean-François Poirier et Françoise Proust, dans Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle… et autres textes, Paris, Flammarion, 1991, p. 69; original consultable sur Berlinische Monatsschrift, p. 304-330.

- Voir par exemple: Éléments métaphysiques de la doctrine de la vertu (seconde partie de la Métaphysique des mœurs), suivis d'un Traité de pédagogie et de divers opuscules relatifs à la morale, trad. Jules Barni, éd. A. Durand, Paris, 1855, p. 150.

- Éléments métaphysiques de la doctrine du droit…, p. 55-56 précité.

- Voir notamment le texte de 1784 précité et Emmanuel Kant :Éléments métaphysiques de la doctrine du droit suivis d'un Essai philosophique sur la paix perpétuelle et d'autres petits écrits relatifs au droit naturel, précité, p. 178-180, qui dénient au peuple le droit de résistance à l'oppression.

- John Stuart Mill : Pour la liberté, trad. Paul Lemaire, éd. Hatier, Paris, 1925. Voir par exemple chapitre premier, p. 10.

- (articles 4 et 5).

- articles 35 et 36.

- Articles 16 et 20.

- « Loi Avia : les raisons de la censure par le Conseil constitutionnel », La Croix, (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le )

- Voir: Fundamental constitutions of Carolina (en).

- Voir Les constitutions fondamentales de Caroline du 1er mars 1669 et notamment les articles 97, 103, 109, sans doute directement rédigés par Locke.

- Déclaration des droits de la Virginie du 12 juin 1776.

- Section 12: « La liberté de la presse est un des principaux remparts de la liberté et ne peut jamais être restreinte, sauf par un gouvernement despotique ».

- Section 16 : « La religion (…) et la manière de la pratiquer, ne peuvent être commandés que par la raison et les convictions, et non par la force et la violence, et en conséquence tous les hommes ont droit au libre exercice de leur religion, selon les préceptes de leur conscience… ».

- Voir : .

- Articles 6 et 24.

- Mélanie Patin, « LA LIBERTE D’EXPRESSION AU ROYAUME UNI », sur Enseignement Moral Civique Pédagogie (consulté le )

- Texte consultable sur :.

- Annuaire de législation étrangère, Paris, 1907, p. 586

- Textes consultables sur: .

- Assorties en outre de la mise à disposition de moyens matériels concrets

- Texte consultables sur: .

- Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 1er janvier 2020).

- Bayatyan c. Arménie (requête no 23459/03), communiqué du greffier.

- Consulter

- Arrêt du 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche.

- Décision du 29 juillet 1994, considérant n° 5.

- Ordonnance de référé du 9 janvier 2014, à propos de l'interdiction d'un spectacle de l'humoriste Dieudonné.

- Ainsi, en France, selon les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789, les libertés de manifester et communiquer pensées et opinions s'exercent-elles dans le cadre de la loi, qui détermine les cas dans lesquels leur usage est abusif ou porte atteinte à l'ordre public; de même, les alinéas 2 des articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoient une liste potentiellement large de restrictions « nécessaires dans une société démocratique ».

- Arrêt du 24 novembre 1993, Informationsverein Lentia et autres c/ Autriche.

- CEDH 18 décembre 2012, Ahmed Yildirim c/ Turquie.

- Conseil constitutionnel, décision du 10 juin 2009.

- Benjamin Bayart, La Bataille Hadopi, Éditions In Libro Veritas, , p. 67 : « Internet est l'avancée technique qui a permis, enfin, l’exercice réel de la liberté d'expression. La presse, on s'en rend compte avec le recul, ne fournissant au fond que la liberté d'accéder à l'information. ».

- Agathe Lepage, L'opinion numérique, Paris, Dalloz, , p. 140 : « Si, en droit, c'est la loi de 1881 qui a véritablement donné corps au principe de la liberté d'expression, dans les faits c'est l'Internet qui confère à celle-ci sa pleine mesure. ».

- Guillaume Cazeaux, Odyssée 2.0 : la démocratie dans la civilisation numérique, Paris, Armand Colin, , 320 p. (ISBN 978-2-200-28948-5, présentation en ligne), p. 104 : « Avant l'avènement du web participatif, il fallait nécessairement passer par la presse pour s'exprimer face à un large public. Autant dire que l'immense majorité des citoyens n'avaient pas cette opportunité. […] Depuis le début du XXIe siècle, le web permet l'irruption dans l'espace public de ce peuple au nom duquel les pouvoirs - politique et médiatique - ont toujours voulu parler, et qu'ils ont pris l'habitude d'infantiliser, en contrôlant sa prise de parole. ».

- Par exemple pour assister à un spectacle sujet à polémique de l'humoriste Dieudonné: voir l'ordonnance de référé du Conseil d'État précitée du 9 janvier 2014.

- Le Conseil constitutionnel la rattache au «droit d'expression collective des idées et des opinions», qu'il déclare liberté constitutionnellement garantie(décision du 18 janvier 1995).

- Voir par exemple pour le refus d'adhérer à une association à objet contraire aux convictions des intéressés : CEDH 29 avril 1999, Chassagnou c/ France.

- Voir par exemple à propos de l'activité d'enseignement religieux d'un prêtre espagnol marié: CEDH, 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne.

- Ainsi, pour la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'exposer un tableau relève de l'article 10 sur la liberté d'expression (Arrêt du 2 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c/ Autriche)

- Par exemple le port d'un foulard par une musulmane (Conseil d'État, avis du 27 novembre 1989;CEDH 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turquie) ou d'un turban par un sikh (Conseil d'État, 15 décembre 2006, Association United Sikhs).

- Voir par exemple les considérants 99 à 106 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2003.

- C'est par exemple la démarche adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme à propos des atteintes aux libertés de religion et d'association (garanties respectivement par les articles 9 et 11 de la Convention)(Voir notamment ses arrêts Chassagnou c/France, Leyla Ṣahin c/ Turquie précités et S.A.S. c/ France du 1er juillet 2014, n° 163).

- Dans l'arrêt précité de 2007, Vereinigung Bildender Künstler c/ Autriche.

- En considérant toutefois qu'en l'espèce, compte tenu de ses modalités, elle n'était pas excessive (arrêt du 19 juillet 2011).

- C'est d'ailleurs pourquoi les premiers constituants américains avaient insisté sur la liberté de la presse en lui accordant une protection spécifique.

- Ainsi l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme évoque-t-il «la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées»

- Son arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette-Filipacchi Associés c/ France, rendu à propos d'une nouvelle affaire relative aux souverains monégasques, est significatif (notamment dans ses paragraphes 88 et 89).

- CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce(considérant 31).

- Dans l'affaire Handyside c/ Royaume Uni du 7 décembre 1976 (paragraphe 49).

- CEDH 24 novembre 1993, Informationsverein Lentia et autres c/ Autriche, précité (paragraphe 38); voir également la décision (d'irrecevabilité) de la Cour du 1er décembre 2005, Vérités santé pratique SARL c/ France à propos du retrait de l'aide à la presse à une publication en raison du contenu de ses articles.

- Formule utilisée par la Cour dans l'affaire Handyside précitée (paragraphe 49).

- Arrêt du 21 juin 1989, Texas v. Johnson, 491 U. S. 397, 408–409 (1989).

- Conseil constitutionnel, Décision du 21 janvier 1994, (considérant no 3): «la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’art.11 de la Déclaration de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractère différent ».

- Ordonnance de référé du 24 février 2001, Tibéri : « le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion est une liberté fondamentale »).

- Décision no 2000-441 DC du 28 décembre 2000 (considérant no 18).

- Conseil Constitutionnel, décision du 29 juillet 1994, précité, considérant no 6.

- Consistant parfois en une énumération assez détaillée, telle celle de l'article 1er alinéa 2 de la loi française du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication énonçant les restrictions possibles à la liberté de communication électronique.

- Éléments métaphysiques de la doctrine de la vertu, précité, p. 147 et s..

- Voir par exemple l'arrêt de la Cour suprême du Royaume Uni du 21 mars 2012, Flood c/ Times Newspapers Limited à propos d'un article de presse présentant un policier du service britannique des étrangers comme coupable de corruption.

- Voir par exemple l'arrêt du Conseil d'État du 8 juin 1979, Chabrol et SA films La Boétie, suspendant l'autorisation d'exploitation du film « Les Noces rouges » inspiré d'une affaire criminelle jusqu'à la tenue du procès d'assises, sa projection pouvant « préjudicier aux droits de l'accusé ».

- Ainsi, dans un arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de cassation a considéré comme manifestement illicites les révélations sur la maladie du Président Mitterrand faites par son ancien médecin dans le livre « Le grand secret ».