Les Pilles

Les Pilles est une commune française située dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Les Pilles | |||||

La façade du village, inscrite au titre des monuments historiques | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Drôme | ||||

| Arrondissement | Nyons | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale | ||||

| Maire Mandat |

Philippe Ledésert 2020-2026 |

||||

| Code postal | 26110 | ||||

| Code commune | 26238 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Pillois | ||||

| Population municipale |

240 hab. (2020 |

||||

| Densité | 41 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 22′ 49″ nord, 5° 11′ 28″ est | ||||

| Altitude | Min. 288 m Max. 920 m |

||||

| Superficie | 5,84 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Nyons (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Nyons et Baronnies | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

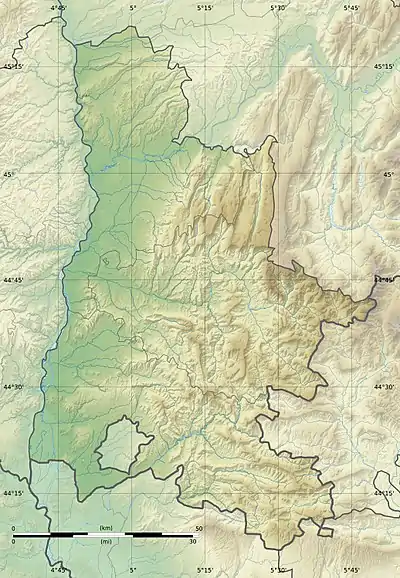

Géolocalisation sur la carte : Drôme

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | lespilles.fr | ||||

Géographie

Localisation

La commune est située à 7 km à l'est de Nyons.

Relief et géologie

Dans les contreforts des Préalpes, le village est situé dans une cluse étroite entre les massifs de la Lauze au Nord et la montagne d'Autuche au Sud[1].

De faible dimension, le territoire communal s'étend sur les flancs de la montagne d'Autuche, entre Trolepuy et le chemin de Côte Visane.

L'Est de la commune est peu accidenté : les prés du Béal puis les trente hectares de la zone agricole des Tuilières en bord de rivière sur la rive gauche ainsi que des espaces agricoles légèrement urbanisés sur la rive droite dans les quartiers des Ramières, du Chouchalout, de Serre-de-Lot, des Rastelets et de Serre des Batailles, au-delà du ruisseau Le Bentrix puisque la commune de Condorcet s'étend jusqu'à l'Eygues dès la sortie du village (coupant même le lotissement des Écureuils) jusqu'au Bentrix[2].

Géologie

Les Pilles appartient au bassin subalpin des Baronnies Occidentales : les terrains mésozoïques y constituent les affleurements principaux. C'est un pays de moyenne montagne où les reliefs sont assez tourmentés, mais l'altitude des crêtes relativement modestes. La commune est en marge sud de l'ample structure de la Montagne de la Lance qui culmine à 1 340 mètres. La cluse est creusée dans une barre rocheuse de roches jurassiques compactes du Tithonien.

La commune étant en fond de vallée, la zone agricole en rive gauche des Tullières, et en rive droite les quartiers du Colombier, de la Grange de Conte et des Ramières sont constitués d'alluvions anciennes (limon, cailloutis et galets) datant du Hauterivien, avec une alternance de marnes et de calcaires argileux.

L'Ouest de la barre rocheuse, sur la montagne de la Lauze au Nord comme sur Trolepuy au Sud jusque sur la montagne d'Autuche, et au quartier La Marseille, comporte des calcaires clairs et lits marneux du Berriasien. L'Est est constitué de marnes et calcaires marno-gréseux[3].

Hydrographie

La commune est arrosée par les cours d'eau suivants :

- L'Eygues qui divise le village en deux parties inégales reliées par un pont ;

- le Bentrix, long de 15,4 km ; il se jette dans l'Eygues à l'est ;

- la Bordette qui prend sa source à 4 km sur la commune de Châteauneuf-de-Bordette ; elle se jette dans l'Eygues à la limite de la commune d'Aubres à la fin du chemin des Grands chênes qui borde l'Eygues.

- L'Eygues est bordée de ramières profondes sur la rive droite en amont des Pilles[4].

Climat

La Vézine (ou Vésine) est un vent qui a la réputation d'amener la pluie[5] mais a l'avantage de rafraîchir. Il souffle surtout depuis la fin du printemps jusqu’à la fin octobre. Il se lève lorsque le Pontias (vent de Nyons) cesse, vers les 8 – 9 h du matin et continue jusqu’à 15 ou 16 h le soir. Il souffle contre mont et « perce les barrières du pont et du détroit des montagnes »[6].

Urbanisme

Typologie

Les Pilles est une commune rurale (car elle fait partie des communes peu ou très peu denses) au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [7] - [8] - [9].

La commune fait partie de l'aire d'attraction de Nyons dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 17 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[10] - [11].

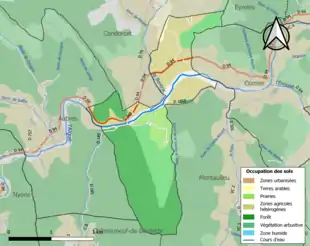

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (63 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (63,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (38,9 %), zones agricoles hétérogènes (29 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (18,9 %), prairies (7,5 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (5,2 %), cultures permanentes (0,4 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Le village est composé sur la rive droite d'une rue unique entre roc et rivière[5] : la Grande Rue prolongée après le tunnel par la rue du Portail sur la RD94. Le village historique avec l'ancien château et la chapelle Saint-Denis (détruite) se trouve sur la rive gauche. La rue du Rocher de l'Aiguille se prolonge après le pont avec la rue de la Combe[13]. Jouant le rôle de frontière entre deux rochers escarpés et resserrés, la commune a une faible superficie. Elle forme un détroit traversé par les principales voies de communication du Dauphiné et du Comtat. Elle est aussi sur la route départementale qui conduit de Pont-Saint-Esprit à Gap[14].

Quartiers, hameaux et lieux-dits

Site Géoportail (carte IGN)[15] :

- En rive droite de l'Eygues, à l'est du village sur la route de Nyons, le quartier Pontier dominé par Cugalet, et à l'ouest sur la RD94 les quartiers La Casse sur la route de la Casse, Le Colombier et la Bonté (sur la route des Alpes à Condorcet), puis au-delà du Bentrix sur la route de Gap les quartiers La Grange de Conte, Les Ramières et Le Chouchalout jusqu'au ravin de Moussas, avec au nord Le Serre de Lot.

- En rive gauche, à l'est du village depuis le Ruisseau de Bordette, le chemin des Grands-chênes et la route de Fontin, et à l'ouest sur la route du Béal, les quartier Les Prés du Béal dominé par Trolepuy et Côte Visane, puis le quartier La Marseille. Enfin, en contrebas de la route des Tuilières, la zone agricole du même nom, dominée par Feuillan.

Logement

La commune dispose de sept logements communaux et possède un immeuble géré par l'Office HLM au-dessus de la salle polyvalente[16] - [17].

Projets d'aménagement

Dans le cadre de l'inscription dans la transition écologique (cf. politique environnementale), la commune se donne pour but de baisser sa consommation énergétique de 40 % et d'annuler sa consommation de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est ainsi qu'après une étude de l'ADEME montrant la faisabilité du projet, les logements communaux (1 200 m2) sont peu à peu rénovés avec des huisseries isolantes, une isolation des murs et des combles, et des pompes à chaleur en remplacement des chaudières au fioul[18].

Un espace supplémentaire pour la vie associative est également prévu au centre du village dans l'espace Guibert, près de la Halle et du café associatif : une salle de 35 m2 donnera sur le patio.

Voies de communication et transports

Le village est construit sur les rives de l'Eygues dans une cluse entre deux sites montagneux très proches l'un de l'autre. Il est un passage obligé pour relier les cols alpins et la vallée du Rhône[19]. Le chemin celtique devient la Voie Domitienne pour faire communiquer Arles avec Milan par Gap. Des restes de ses dalles sont trouvées lors de la construction de la route au XIXe siècle et lors de son goudronnage au XXe siècle[20].

En 1753, le Roi préfère ouvrir une voie dans la vallée de l'Eygues plutôt que celle de l'Ouvèze pour des raisons politiques, stratégiques, commerciales et pratiques. Les troupes et munitions trouveraient là un chemin lorsqu'elles descendent par le Rhône jusqu'à Pierrelatte. En 1783, un arrêté du Conseil d'État prévoit la construction d'une route mettant en contact le Languedoc et l'Italie pour faciliter le débit des huiles et savons et prévenir les disettes[21].

Sa position sur la route des Alpes fait que Les Pilles est connu dès l'Antiquité. Au Moyen Âge, il est la clé des Baronnies. Soumise au Pape, ses impôts sont plus légers, ce qui favorise un regain de population. Il faut cependant attendre 1830 pour que soit décidée par la députation de la Drôme la construction de la route nationale 94 de Pont-Saint-Esprit à Briançon qui s'arrête encore aux gorges de Saint-May en 1835 et est achevée en 1837[22] - [23]. Celle-ci est déclassée en route départementale 94 en 1973.

Risques sismiques

Comme une grande partie de la Drôme, Les Pilles est situé en zone sismique modérée (zone 3). Un séisme d'intensité 7 avec pour région épicentrale Pierrelongue a eu lieu le 8 juin 1952 à 21h26[24].

Les éboulements

Les rochers de la montagne de la Casse surplombent la partie Est du village. Une roche de plusieurs tonnes s'étant détachée en avril 2013 au-dessus du lotissement des Écureuils, les filets de protection installés dans les années 1990 sont repositionnés. Une expertise est commanditée et des filets sont installés notamment par hélicoptère ainsi que des merlons, financés pour moitié avec la commune de Condorcet dont c'est le territoire[24].

Les crues

En raison de sa forte pente entre les Hautes-Alpes et Sahune, l'Eygues peut provoquer des crues catastrophiques. Elles sont en général causées par des orages violents qui tombent sur un sol déjà saturé par les averses d'automne et fondent les neiges en altitude. Elles sont subites et brutales. Toutes les maisons de la Grande rue qui bordent la rivière sont construites avec une cave permettant aux niveaux supérieurs d'être à l'abri des eaux. Leur entrée est dans la rue, à 3,50 mètres au-dessus du niveau des jardins lorsqu'elles en sont dotées.

De 1538 à 2013, on peut recenser une cinquantaine de crues dont les plus marquantes, sur tout ou partie du bassin versant, sont survenues en février 1692, 1745, 1868, 1872, 1886, 1907, 1951, 1992, 1993, 1994 et 2003[25].

- La crue des 14 et 15 septembre 1745 inonde les caves, emporte les murs des jardins, ensable les terres et coupe les chemins[26].

- Les crues de 1840 et 1842 causent de gros dégâts, obligeant les riverains à reconstruire les digues[27].

- Le 13 août 1868, les eaux s'élèvent de treize mètres au-dessus de l'étiage[28]. La magnanerie en bois sur pilotis située devant le 42 Grande rue est emportée et provoque un bouchon au niveau du pont : l'eau envahit toute la rue, montant jusqu'à la deuxième marche de l'église. Les dégâts sont tels qu'à la crue suivante de 1872, les travaux de remise en état ne sont pas encore achevés[29].

- En 1872, la partie de la commune dite du champ de foire est emportée, si bien que pour la foire du 11 novembre dite de la St Martin, une passerelle est aménagée pour que les bestiaux soient exposés sur le gravier de la rive gauche[30].

- En 1886, un habitant de Curnier, Jean Joseph Ponty, âgé de 74 ans, est emporté par les eaux[31].

- Durant la crue centennale du 22 septembre 1992, le niveau de l'eau, qui monte de six mètres avec 700 m3/s vers 15 heures[28], atteint le dessous du pont et toutes les caves sont inondées[32].

Toponymie

Attestations

Dictionnaire topographique du département de la Drôme[33] :

- 1222 : castrum de Pilis (Inventaire des dauphins, 251).

- 1361 : territorium de Pillis (choix de documents, 157).

- 1427 : universita Pilarum (archives de la Drôme, E 3030).

- 1783 : Les Pilles en Comtat (Aff. du Dauphiné).

- 1891 : Les Pilles, commune du canton de Nyons.

Étymologie

Étonnamment, Les Pilles se prononce Piles. Il se raconte au village que l'orthographe Pilles viendrait de « pillards » car les Pillois avaient la réputation de dérober des moutons lorsque la transhumance s'étirait dans sa longue rue. Mais il s'agit plus probablement de l'évolution de Piles en Pilhes. À l'origine, Piles pourrait dériver, de par sa position de cluse entre deux rochers, du grec pylos, qui signifie porte, défilé, sachant que pila (pilier), piloe et pilum offrent la même signification en bas latin[34].

Histoire

L'Histoire des Pilles est, de 1274 à 1791, celle d'une enclave oubliée, faisant partie des États de l’Église car les seigneuries de Valouse, d'Eyroles et des Pilles relevaient de la suzeraineté du Comte de Toulouse, lequel est défait par la croisade lancée contre l'hérésie cathare. Ces enclaves pontificales demeurent lorsque en 1349, le Dauphiné est rattaché au royaume de France et lorsqu'en 1481, c'est le tour de la Provence. Bien qu'isolées du Comtat Venaissin, ces communes ne seront donc françaises qu'à la Révolution. Comme à Aubres, certaines terres demeuraient cependant dans le Dauphiné, ce qui obligeait leurs propriétaires à payer des taxes deux fois plus élevées. De nombreux jugements attestent de la volonté des propriétaires d'être situés dans le Comtat plutôt que dans le Dauphiné pour payer moins d'impôts[35]. Cependant, en 1630, Antoine de Caritat, seigneur de Condorcet, parvient à faire annuler une vente située aux Pilles sous prétexte qu'elle serait préjudiciable au territoire du Roi[36].

L'avantage pour Les Pilles est donc que les impôts y sont plus légers, le Pape ne percevant que des impôts indirects (péages sur le pont, frais de mutation ou de justice). En outre, le Roi de France se sert des pressions douanières dans sa lutte politique et diplomatique contre le Pape - ce qui ouvre à de multiples trafics. Les enclaves deviennent des portes ouvertes où passent de grandes quantités de marchandises, et se mettent donc à lever leur propre douane[36].

Préhistoire

Malgré l'importante extension du glacier des Alpes durant la glaciation de Würm, des installations humaines sont attestées durant le paléolithique supérieur dans la vallée de l'Eygues, comme au lieu-dit Les Laurons à Nyons (outils en silex). Au néolithique moyen, des abris sous roche semblent avoir été utilisés comme bergerie[37].

Au VIIe siècle av. J.-C., les populations de l'âge de fer sont bien implantées. Une épée en bronze datée entre 730 et 650 a été trouvée en 1897 sur la commune voisine de Châteauneuf-de-Bordette[38].

Protohistoire

Une voie relie la Vallée du Rhône et les cols alpins, notamment au Mont Genèvre, par laquelle transitent les productions de cuivre et d'argent des vallées autour de Serres. L'Eygues étant navigable, les Phocéens ont une intense activité commerciale et introduisent la vigne et l'olivier[22] - [39]. Certains historiens[40] évoquent le cheminement par la vallée de l'Eygues d'une partie de l'armée d'Hannibal en 218.

Les Pilles appartiennent à la sous-tribu voconce des Noiomagenses dont le pagus (territoire) couvre la vallée de l'Eygues et dont le chef-lieu est Niomagos (Nyons, traduction littérale de marché neuf)[38].

Antiquité : les Gallo-romains

Entre 125 et 118, les Romains battent les Voconces et s'installent. Une borne milliaire atteste à Nyons d'un croisement de routes gallo-romaines. Celle qui se dirige vers Gap passe par Les Pilles et traverse l'Eygues au pont romain de Villeperdrix. Lors de la construction de la route nationale vers 1816, de nombreuses dalles d'origine romaine ont été trouvées[41].

Vers la chapelle des Donnes, située entre Curnier et Les Pilles, ont été trouvés les restes de la tombe d’une dame romaine. La stèle funéraire est conservée depuis 1880 au Musée des Antiquités nationales de St Germain en Laye[20]. Le Christianisme apparaît au IIIe siècle.

Au Ve siècle, le royaume burgonde englobe Les Pilles.

Du Moyen Âge à la Révolution

Les Sarrasins remontent l'Eygues en 737 jusqu'à Saint-May[22]. Lorsque l'Empire de Charlemagne est divisé entre ses trois fils au traité de Verdun en 843, Les Pilles se trouve en Francie médiane puis, lorsque celle-ci est divisée au traité de Prüm de 855, dans le royaume de Provence. Elle est incluse dans le royaume d'Arles en 934.

Les Pilles n'aura jamais plusieurs seigneurs. La seigneurie est au départ possédée par les Nicolas (ou Nicolay) et la terre passe ensuite aux barons de Mévouillon. En 1222, le seigneur de Mévouillon donne en emphytéose à Pierre Roux et à ses successeurs en fief franc les biens d’Hugues Nicolas (ou Nicolay) dans et hors le château des Pilles[20].

Le 12 avril 1229, le comte de Toulouse Raymond VII se voit contraint de prêter allégeance au roi Louis IX. Par le traité de Paris qui met fin à la Croisade des Albigeois le marquisat de Provence, connu plus tard sous le nom de Comtat Venaissin, est cédé au Saint-Siège. Ce n'est toutefois qu’en 1273 que le Saint Siège en prend réellement possession. Il n’y établit des recteurs qu’en 1274. Cela inaugure 517 ans d'administration papale pour le village des Pilles.

En 1237, Taurellus de Strata, chef des troupes de l'empereur, Baral de Baux, commandant des troupes du comte de Toulouse et leurs adhérents sont excommuniés pour s’être emparés des Pilles et de Malaucène, Monteux, Pernes, Oppède, Serres et du faubourg de Mornas[42].

La seigneurie passe par mariage aux Montauban en 1242 : Almuse de Mévouillon, épouse de Dragonet, sergent de Montauban, reçoit en dot notamment le château des Pilles[20].

En 1285, le pape enjoint au seigneur de Mévouillon de rétablir le péage que l’église romaine possédait aux Pilles. Celui-ci répond que personne n’a le droit de lever des taxes sur les terres qu'il tenait de son père et de l'empereur[20].

Le 5 juillet 1294, Philippe de Bernisson (Benevisons), comte du Venaissin pour l'Église Romaine, vend au dauphin Humbert des revenus que le pape perçoit, notamment aux Pilles[43].

En 1366, Bertrand de Baux, seigneur de Gigondas, reçoit de Raymond V, prince d’Orange, Les Pilles, Condorcet et la ville d'Orange à l'occasion de son mariage avec Blonde Adhémar de Grignan. Philippe de Bernisson, recteur du Comtat, règle à Bertrand IV de Baux les droits de pacage des habitants des Pilles et de Condorcet[20].

À la suite du Grand schisme d'Occident (1378-1418), la seigneurie est attribuée aux papes d'Avignon, lesquels inféodent Les Pilles à la famille Gandelin[42].

Durant les Guerres de Religion (1562-1598), en 1563, un régiment protestant se présente avec deux canons devant Les Pilles qui se rend aussitôt mais, selon Jean-François Boudin (Père Justin), tous les habitants sont massacrés[44]. Cet événement n'est pas mentionné dans les histoires du Dauphiné car Les Pilles, Aubres, Valouse et Eyroles sont des enclaves appartenant aux États du Pape[45].

En 1576, pendant les négociations d’une trêve, les protestants refusent d’évacuer Les Pilles. Ils y consentent finalement moyennant 1 600 livres et la promesse de n’être point inquiétés au sujet de la religion pendant trois mois. En 1577, Colombaud de Puyméras, à la tête de 700 protestants s’empare à nouveau de la place des Pilles qu’on avait négligé de démanteler. Le général du pape, Mattheucci, et le recteur du Comtat, Dominique Grimaldi, s’avancent pour la reprendre ; à leur approche, les soldats se retirent dans le château et s’y défendent vigoureusement. Ils allaient y être forcés lorsqu’une trompette, croyant apercevoir sur la montagne un secours qui venait aux assiégés, sonna la retraite et fit lever le siège[45]. Après la capitulation de Ménerbes et la Paix de Nîmes du 6 novembre 1578 par laquelle le Roi de Navarre Henri III accorde l'amnistie et rend Les Pilles au pape, Colombaud sort des Pilles avec 2 000 livres de gratification pour l'indemniser de ses frais[45]. Après son départ, pour éviter tout nouveau retournement et conformément à l'accord signé, le village est démantelé et son château ruiné[44].

En 1585, le fief des Pilles échoit par titre de vente à la Maison de Fortia, l’une des plus anciennes familles du royaume d’Aragon, originaire de Catalogne et naturalisée en 1550. La maison se divise en quatre grandes branches : Fortia Chailly, Fortia d'Urban, Fortia de Montréal et Fortia de Piles, qui deviendront les Fortia-Piles[46]. Cette famille façonne le village durant les XVIe et XVIIe siècles[47]. Marc de Fortia, coseigneur de Caderousse, devient viguier d'Avignon, et est pourvu par le pape de la charge de président de la chambre apostolique. Il s'établit pour cela à Carpentras.

Son fils Paul Ier (1559-1621) est premier colonel de cavalerie légère en 1591, premier consul d’Aix et procureur général de la province en 1593, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi en 1595, gouverneur de Berre en 1596, capitaine de la galère La Pille et gouverneur d’If en 1598. Henri IV dit de lui : « Monsieur de Piles m’a bien servi ; je connais son ardeur et sa fidélité et je voudrais avoir en mon royaume plusieurs semblables à lui »[42]. Fils de Paul Ier, Pierre-Paul II de Fortia est élevé auprès de Louis XIII, pourvu à 11 ans d’une compagnie franche au château d’If et de la survivance de tous les gouvernements de son père. Il se distingue au siège de Montauban et assiste au siège de La Rochelle. Il tue en combat singulier le fils du poète François de Malherbe, qui écrit à ce propos dans un sonnet : « Le vœu de la vengeance est un vœu légitime. Fais que de ton appui je sois fortifié »[42]. Il devient colonel du régiment de son nom, maréchal des camps et armées en 1649 et commandant à Marseille en 1660. Il meurt en 1682 et est inhumé au château d’If. Fils de Paul II, Paul III, marquis des Pilles et seigneur de Côte-Chaude (sur l'actuel Montaulieu), obtient en 1660 le gouvernement du château d'If et des îles de Marseille[42].

Pour acquitter ses dettes considérables à la suite des luttes religieuses, la commune, ruinée, est contrainte en 1592 d'aliéner ses biens et d'établir la banalité des fours et des moulins.

En 1683, le curé de Cornillac, Jean-Anthoine d'Arnaud, fait équipe avec ses confrères de Cornillon, Anthoine Brunel, et de Saint-May, Jean Combe, pour conclure conjointement un accord avec le prieur de Saint-May, Alexandre de Fortia dit l’Abbé des Pilles, qu’ils rencontrent à la cure de Rémuzat. Les trois curés abandonnent la perception de la dîme et des autres droits qu’ils possédaient sur leur paroisse respective, y préférant le paiement d’honoraires fixes (la portion congrue) par le prieur. La levée par les intéressés eux-mêmes de cet impôt impopulaire ne favorisait guère leurs bonnes relations avec leurs paroissiens[48]. Cependant, en 1686, l'évêque Charles Hervé visite l’église de Cornillon ; il prescrit la fourniture d'une nappe neuve, d'une pierre sacrée, d'une croix et d'un chandelier de bois peint. Revenant six ans plus tard, il constate que ses prescriptions n’ont pas été suivies. La faute n’en revient pas au curé mais au sieur prieur décimateur, Alexandre de Fortia des Pilles[48].

En 1686, les divisions de l'archiprêtré de Rosanais rangent Les Pilles dans le diocèse de Sisteron. L'église est celle d'un prieuré sous le nom de Nostre-Dame qui dépend de l'abbaye Saint-Ruf de Valence et dont les dîmes appartiennent au prieur, qui présente à la cure[49].

Jusqu'en 1790, Les Pilles est une paroisse du Comtat Venaissin, judicature de Valréas et dépendant du diocèse de Sisteron[33]. Cependant, son territoire étant - comme celui d'Aubres - partagé entre le Dauphiné et le Comtat, le curé, également chargé d'Eyroles et de Valouse, obéissait chaque mois et alternativement aux ordres d'un évêque différent[50].

Lors des dernières séquelles de la peste en 1722, après deux ans de difficultés sans nombre, sous prétexte qu’à cause de la contagion, aucun Provençal ne doit pénétrer en Dauphiné et que Cornillon est en Provence, les habitants des Pilles interdisent le passage à ceux de Cornillon qui veulent descendre à Nyons. Il a fallu faire porter une lettre à Grenoble pour arranger les choses[48].

En 1750, la seigneurie est vendue aux Andrée de Rainoard, derniers seigneurs[51].

De la Révolution à nos jours

Incorporée à la France en 1792, cette commune est d'abord comprise dans le département de Vaucluse.

En 1793, elle est attribuée au département de la Drôme tout comme les anciennes enclaves des Baronnies (Aubres, Eyroles, Valouse)[52]. Elle entre alors dans la composition du canton de Rousset qui devient, en 1797, le canton de Condorcet. La réorganisation de l'an VIII (1799-1800) la place dans le canton de Nyons[33].

En 1789, à la suite d'une requête du grand vicaire de Sisteron à la confrérie de Valréas en raison de l'éloignement du centre du diocèse, est établie dans la chapelle Saint-Denis aux Pilles une confrérie de Pénitents Blancs : 21 Pénitents pour une commune de 500 âmes. Elle ne survit pas aux mesures antireligieuses de la période révolutionnaire. Quant à la chapelle Saint-Denis, elle est détruite dans les années 1960 pour faire un parking[53].

Les 18 et 25 juillet 1790, les citoyens actifs du village votent pour la première fois. Ils élisent le maire : Félix Fer, cinq officiers municipaux et douze notables. La nouvelle municipalité obtient la démission du prieur dominicain, Payan de la Baume, accusé de paresse, d'ignorance du culte et d'injures envers les paroissiens. Elle doit aussi intervenir dans le conflit opposant la population au sieur Tardieu du Colombier, auquel elle est redevable des droits seigneuriaux (redevances pour l'utilisation des terres et banalités : obligation de moudre le grain dans le moulin et cuire le pain dans le four banal). Après intervention d'un commissaire, les banalités sont abolies et un syndicat est créé pour faire le partage des terrains et graviers. C'est ainsi que naît l'Association Syndicale Agricole des Tuilières qui existe encore aujourd'hui. Elle met en place une irrigation par gravitation sous la forme d'un réseau de canaux sur les trente hectares de terre concernés en bord de rivière[54].

Les Valréassiens s'opposant aux Avignonnais sur le rattachement du Comtat à la France, appelé de ses vœux par Robespierre, et le conflit s'aggravant en un affrontement armé, les Pillois sont invités à voter le 30 juillet 1791 pour ou contre comme les 71 autres communautés. 54 s'étant déclarées favorables contre 18, l'Assemblée Nationale le décrète le 14 septembre 1791. Les Pillois habilités avaient voté pour par 111 voix contre une[55].

En 1807, la paroisse des Pilles a le titre de succursale avec Aubres et Châteauneuf-de-Bordette comme annexes[20].

Lors de la Révolution de juillet 1830, un natif des Pilles est chargé de protéger l'embarquement pour l'Angleterre de Charles X[56] le 16 août. Jean Alexandre Tardieu de Saint-Aubanet (1781-1864) avait servi sous l'Empire à Friedland et Leipzig et sous la Restauration[57], ce qui lui avait valu d'être fait baron en 1822 par Louis XVIII. Il participe ensuite à la campagne d'Espagne en 1823 et est nommé général de brigade à la suite de ses hauts faits au siège d'Anvers de 1832[58].

En 1840, énorme chantier, la plupart des façades de la Grande rue des Pilles sont détruites et reconstruites en retrait dans le cadre des travaux d'alignement de la route royale 94 pour que la route ait une largeur suffisante[59]. Or, le trafic se fait via un passage voûté sous le clocher de l'église, lequel relie la maison commune et l'église paroissiale. Attachés à leur clocher datant de 1734, les Pillois s'opposent vigoureusement à sa destruction conseillée par une commission de sécurité diligentée par les Ponts et Chaussées et qui devait se faire aux frais de la commune de 507 âmes. Malgré leur pétition, le clocher est démoli en 1844. La commune refuse de payer les frais, qui seront finalement pris en charge par l'État[60].

La destruction du clocher et de ses pied-droits massifs enlève au mur du midi ses plus puissants contreforts pour équilibrer la poussée de la voûte de l'église, laquelle n'est plus utilisable. Le curé et l'évêché ainsi que la commune font là encore appel à l'État et l'église Saint-Marcellin est construite selon le devis de 1859 d'un montant de 22 525 francs auxquels il faut ajouter 10 000 francs pour l'acquisition des maisons pour son emplacement[61].

En mai 1861, les 18 chefs de famille vivant au faubourg des Pilles rédigent une pétition demandant leur rattachement aux Pilles. Cette partie du village située en aval du rocher (et aujourd'hui du tunnel rue du Portail) fait en effet partie de la commune d'Aubres dont le chef-lieu est situé à trois kilomètres. Le contentieux est ancien : au XVIIIe siècle, les habitants de ce quartier refusent de payer les impôts royaux auxquels les Aubrois sont soumis par la possession indivise de leur territoire entre le roi de France et le Comtat Venaissin du pape en se disant dépendants des Pilles qui ne relève que du Comtat. De même, en 1801, les 32 habitants du quartier de la Lauze, qui utilisent l'école et l'église des Pilles, et sont presque tous originaires des Pilles, refusent de payer leur contribution à Aubres[62].

La délibération municipale des Pilles du 8 décembre 1861 reprend ces arguments et y ajoute le fait que l'autorité locale de police n'a pas le pouvoir de surveiller cette partie du village, notamment les cabarets et cafés qui s'y sont installés. Le conseil municipal d'Aubres conteste tous les motifs et l'affaire reste en instance jusqu'à 1864 où le préfet décide le rattachement, notamment en raison du maintien de l'ordre public, en situant la limite à 900 mètres des maisons du faubourg et non la frontière revendiquée par Les Pilles qui aurait fait perdre 90 hectares sur les meilleurs terrains[63].

Lors du recensement de 1911, Les Pilles compte 453 habitants, essentiellement actifs dans l'agriculture, la sériciculture, les mines de baryte, de plomb argentifère et de gypse à plâtre de Condorcet, le commerce et l'artisanat.

Pendant la Première Guerre mondiale, sur 84 « poilus », 15 résidents et 7 expatriés nés aux Pilles ont perdu la vie sur les champs de bataille tandis que d'autres sont revenus blessés ou gazés. En 2019, le monument aux morts est éloigné de la route et placé, rénové, au débouché est de la Grande Rue[64].

Le recensement de 1920 compte 303 habitants[65].

Le pont roman, de belle facture, est supposé remplacer un pont en bois et dater du XVe siècle comme celui de Nyons auquel il ressemble beaucoup (inauguré par l'évêque de Vaison-la-Romaine en 1409) mais une étude récente de Robert Gleize sur sa forme le rattache à l'époque moderne plutôt qu'à l'époque médiévale. Sa technique ingénieuse (rotation de l'ellipse autour de son centre pour compenser la dissymétrie entre l'intrados et l'extrados) est en effet différente de celui de Nyons[66]. Il est détruit le 13 juin 1944[67] par une charge d'explosif de la Résistance nyonsaise, officiellement pour gêner la progression d'une éventuelle colonne ennemie. Il s'agit d'éviter de nouveaux fusillés après ceux de Valréas (53 morts) et de Taulignan (30 morts) le 12 juin et parce que les unités FTP se seraient repliées aux Pilles[68]. Tenue au courant, la mairie prévient les habitants pour qu'ils laissent leurs fenêtres ouvertes et qu'elles ne soient pas soufflées. Navrés, ils se massent pour voir l'événement sans en comprendre l'objectif[69], car, vu son étroitesse renforcée par des bornes protégeant le parapet, on imagine mal un véhicule militaire pouvoir le franchir[66] - [28]. Il est de même inadapté aux attelages agricoles qui gagnent en largeur, ce qui peut constituer une raison de sa destruction. Les habitants financent et confectionnent alors une passerelle en bois, d'abord pour piétons puis horizontale, en attendant la construction du pont actuel qui est inauguré en 1949[70] - [71] - [72], tandis qu'il faut attendre 1972 pour la construction du pont de l'Europe et du tunnel des Rieux à Nyons, 1983 pour le pont d'Aubres et 2006 pour le pont des Baronnies à l'Ouest de Nyons.

_-_Le_pont_romain_et_les_ruines_du_ch%C3%A2teau_(33726926734).jpg.webp) Le pont roman et les ruines du château.

Le pont roman et les ruines du château._-_Vall%C3%A9e_de_l'Eygues_(34439424941).jpg.webp) Pont roman et rive droite.

Pont roman et rive droite._-_Le_pont_romain_sur_l'Aigues_(33759515263).jpg.webp) Pont roman et rive droite.

Pont roman et rive droite.

En 1975, pour résoudre le problème de la circulation lié à l'étroitesse de la Grande Rue du village, un projet de destruction de l'ensemble des maisons riveraines de l'Eygues voit le jour qui déclenche une vive réaction des habitants[73]. Plus tard, le projet de tunnel actuel voit le jour mais est vivement critiquée car une partie du village comportant l'école, l'auberge et la mairie reste sur la route et ses dangers. Une solution alternative est étudiée et défendue par l'Association pour le Renouveau pillois (L'Estranbord por lou Pialou) présidée par Michel Tache (qui sera élu maire de 1989 à 2014). Elle propose d'éviter complètement le village en faisant passer la route en corniche à travers un tunnel plus long. En février 1982, une manifestation[74] est organisée conjointement par cette association, l'association des entrepreneurs locaux et l'association DECOR, avec tracteurs et procession jusqu'à Nyons où les délégués rencontrent le sous-préfet pour appuyer cette solution[75]. Un sondage auprès des habitants lui donne la faveur (100 personnes sur 165) mais le commissaire enquêteur la juge dangereuse au stade de l'exécution et de l'utilisation, des roches et matériaux pouvant dévaler en contrebas vers les maisons d'habitation[76]. Le « tunnel court» en bout de rue du Portail, moins onéreux, est finalement retenu par le Conseil général et inauguré en 1987, entraînant la destruction de plusieurs maisons[77] et de l'épicerie-boulangerie du village[78], et ne résolvant que partiellement le problème de circulation[79]. La seule épicerie du village dont l'association DECOR[80] a fait aussi en 1978 une coopérative d'alimentation saine, L'Eclat de riz, et un lieu proposant de multiples animations, est relogée rue des Déportés à Nyons[81] tandis que la boulangerie biologique artisanale, Le Pain d'épi, qu'elle a également créée est déplacée à côté de la Coopérative agricole à l'Est du territoire communal, à 1 700 mètres du village, et enregistrée à la chambre des métiers en février 1984[82]. Le village ne retrouve qu'en 2012 une épicerie-station service, en remplacement du garage Clément. En 2018, des ralentisseurs et une chicane sont aménagés rue du Portail pour réduire la vitesse des véhicules[83].

En 1990, l'écroulement soudain de maisons délabrées dans la Grande rue du côté rivière libère l'espace pour aménager la halle couverte qui sert aujourd'hui de centre du village, espace de jeux et de rencontres où se déroulent les événements festifs. Après études et recherche de financement, les travaux ont été réalisés en 1997 pour un montant de 320 820 francs[84].

Politique et administration

Administration municipale

Le conseil municipal comporte 11 membres. Les services techniques sont assurés par deux employés et le secrétariat par deux secrétaires.

Liste des maires

Source (jusqu'en 2014-2020) : Les maires des Pilles de la Révolution à nos jours[85].

Rattachements administratifs et électoraux

La commune fait partie de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale.

Pour les élections législatives, la commune faisait partie du Canton de Nyons avant mars 2015 ; depuis elle est dans la Troisième circonscription de la Drôme.

Politique environnementale

Une station d'épuration écologique groupant les effluves des Pilles et de Condorcet est réalisée en 2014-2015 avec la pose des canalisations correspondantes sur les deux communes. Jusque là, Les Pilles n'avait pas de système d'assainissement[88] - [89].

À la suite d'un sondage positif auprès des habitants en 2018, l'éclairage public est éteint la nuit selon des horaires modulables (0h30 à 6h30 en été et 11h30 à 6h30 en hiver). Le même sondage a donné une majorité pour la sonnerie des cloches, laquelle a été restaurée par l'association Les Pilles, Histoire et Patrimoine, mais des riverains proches de l'église s'y étant opposé, elles ne sonnent que le test de tocsin à midi le premier mercredi de chaque mois et pour les événements religieux[90].

La généralisation de l'éclairage public en LED en 2022 permet également des économies d'énergie[18].

Le toit de l'école d'Aubres-Les Pilles est couvert de panneaux photovoltaïques : cette production d'électricité permet de rembourser l'emprunt contracté pour la construction du bâtiment[91]. Cette installation a pris feu à la suite d'un orage, mais fut ensuite réparée[92].

Pour remplacer le système de canaux d'irrigation par gravitation sur la zone agricole des Tuilières et répondre aux demandes de l'Agence de l'eau, l'Association Syndicale Agricole qui regroupe l'ensemble des propriétaires a réalisé un forage permettant d'alimenter en eau sous pression l'ensemble des parcelles de la zone et pérenniser ainsi l'accès à l'eau[93].

Finances locales

La commune dispose pour ses projets d'un autofinancement annuel de l'ordre de 30 000 euros. Les comptes sont publiés annuellement dans les délibérations municipales lisibles sur le site des Pilles et consultables en mairie.

Jumelages

Pas de jumelage.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[94]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[95].

En 2020, la commune comptait 240 habitants[Note 3], en diminution de 3,23 % par rapport à 2014 (Drôme : +3,72 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

L'école primaire des Pilles a été fusionnée avec celle d'Aubres dans un nouveau bâtiment situé à Aubres. Elle est collectivement gérée par les deux communes.

La micro-crèche A petits pas installée dans l'ancienne école des Pilles a été ouverte le 30 novembre 2015[98].

Santé

Un défibrillateur est disponible à l'entrée de la mairie[99].

Manifestations culturelles et festivités

- Fête votive du comité des fêtes : bal et buffet le troisième samedi de juillet[100].

- Le festival de nouveau cirque Pilles sous les étoiles de l'association Cyrk Nop a lieu tous les deux ans au mois d'avril. Il se déroule dans et autour du chapiteau de l'école de cirque, sur la place de la Jardinière[101].

- L'association D.E.M. Népal, organise chaque année au moment de Noël une vente d'artisanat népalais au profit de ses actions[102].

Loisirs

Le Club 3e âge le Cigalou se réunit tous les jeudis dans la salle polyvalente[102].

L'association des Pilanthropes anime un café associatif : rencontres conviviales avec buffet le jeudi soir, expositions, concerts ou autres spectacles le samedi soir ou autres jours[102] - [103].

L'atelier du Chouchalout, propose des conférences et des ateliers de développement personnel[102] - [104].

Sports

- Randonnée : 1 900 km de sentiers de randonnées pédestres et VTT sont fléchés dans la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale. Aux Pilles, un chemin balisé part du chemin de Trolepuy rue de la Combe (rive gauche) pour gravir la montagne d'Autuche et revenir par le chemin d'Autuche et le chemin de la Marseille[105].

La voie douce Au fil de l'Eygues est un itinéraire de promenades de 30 kilomètres et peut s’emprunter à pied ou en vélo[106].

Médias

L'association DECOR (pour le DEveloppement des COmmunautés Rurales, créée en 1977 pour sauver l'épicerie du village et en faire un lieu d'animation) présidée par Olivier Barlet gère le média citoyen Ensemble ici qui organise le partage d'informations sur toutes les Baronnies[107].

Cultes

Depuis le décès de l'Abbé Bayle en 1999, dont le jubilé sacerdotal avait été célébré en 1990[108], le village n'a plus de curé résident. Des messes sont parfois célébrées dans l'église Saint-Marcellin ainsi que les mariages, baptêmes et funérailles. Des expositions y sont également organisées[109] et la crèche de Noël installée dans le cadre des circuits de crèche en crèche[110].

Économie

L'économie des Pilles est essentiellement agricole et de services[111].

L'entrepôt situé à l'entrée est du village est une ancienne usine à plâtre : le gypse était transporté depuis les carrières du quartier des Gipières à Condorcet, et l'eau nécessaire à la fabrication du plâtre était amenée par un canal aujourd'hui écroulé puisant dans l'Eygues en amont et qui alimentait les magnaneries et les roues à aubes des moulins du village[112].

En 1992, on note des pâturages (ovins, caprins), vergers et vignes[5] avec comme produit local réputé le fromage le Picodon[5]. Aujourd'hui, l'économie agricole tourne autour du maraîchage et des vergers dans la zone de l'Association syndicale agricole des Tuilières où des espaces tests agricoles gérés par la Communauté de communes des Baronnies permettent l'installation de jeunes agriculteurs[113].

La commercialisation se fait notamment à la boulangerie biologique Le Pain d'Epi à côté de la Coopérative vinicole route de Gap dans la partie est du village ou au magasin de producteurs biologiques L'Estanco et à l'épicerie-station service Votre marché située en face à la sortie ouest[114].

De mai à octobre, un marché de producteurs locaux est organisé sur la place de l'Olivier en sortie est du village le lundi de 17 à 19 h par l'association Pilles Au Marché qui y gère la buvette et convie des animations[102].

Au XIXe siècle et jusque dans les années 1960, une foire agricole draine toute la région aux Pilles à la Saint-Martin le 11 novembre. L'association Les Pilles, Histoire et Patrimoine la fait revivre avec succès de 2015 à 2019 en se centrant sur les plantes à parfum, aromatiques et médicinales[115]. Elle a été interrompue du fait de l'épidémie de covid-19 et aujourd'hui remplacée par une fête en fin de saison de marché des producteurs[116].

Tourisme

- Des gîtes, auberge, chambres d'hôte et logements de vacances se trouvent sur la commune[117].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Église Saint-Marcellin des Pilles[5].

- Maisons bordant l'Eygues, dominées par des rochers (site inscrit selon la loi de 1930)[5].

- Le rocher enchaîné, en face du pont sur la rive droite : des blocs de dizaines de tonnes en surplomb sur les maisons[118]. Trois chaînes sont visibles qui en relient deux, dont les scellements ont été faits au plomb, sans doute comme témoins permettant de s'assurer que les roches restent stables.

- Le trou de l'argent faux, situé non loin de la guérite visible sur la crête du massif de la Lauze sur la rive droite, était investi par des faux monnayeurs à l'abri des regards. Les fausses pièces qui y furent trouvées[119] sont en étain trempé dans un bain d'argent pour faire plus vrai (on les mordait pour les démasquer). La guérite aurait servi aux soldats pour surprendre les contrebandiers qui essayaient de traverser l'Eygues sans payer les taxes en vigueur[118]. La douane se trouvait dans un bâtiment juste en face de l'église.

- Un vieux mur montant vers la guérite indique la frontière entre le Dauphiné et le Comtat Venaissin[55].

- Les vestiges du château, ruiné après la capitulation de Colombaud en 1578, sont visibles en face depuis le pont sur la rive gauche, au pied du rocher de l'Aiguille[120], pic surmonté d'un drapeau girouette[118].

- Au XVIIe siècle, le garde champêtre et sergent « fermait » le village pour le protéger la nuit des brigands. De grandes portes étaient verrouillées chaque soir dont une au niveau le plus étroit dans le tournant de la Grande rue, d’où le nom de quartier du Portail[121]. On pouvait en voir avant les travaux du tunnel[122] les gonds ancrés dans le rocher[118].

- À l'extrémité est de la zone agricole des Tullières, un monument a été érigé en contrebas de la digue (côté rivière) en mémoire de l'assistant Joubert (le grade d'assistant correspondait à celui d'adjudant) qui encadrait l'organisation paramilitaire des Chantiers de la jeunesse française. Ayant voulu se baigner par forte chaleur, il s'est noyé en 1943 dans le tourbillon que l'Eygues formait à cet endroit[123].

La façade des Pilles rive droite.

La façade des Pilles rive droite. Depuis le rocher de l'Aiguille, le massif de la Lauze.

Depuis le rocher de l'Aiguille, le massif de la Lauze. Le rocher enchaîné

Le rocher enchaîné Rive gauche de l'Eygues aux Pilles.

Rive gauche de l'Eygues aux Pilles. Les halles.

Les halles. Église.

Église.

Patrimoine culturel

Créée en 2014, « Les Pilles, Histoire et Patrimoine » est une association loi 1901 qui a pour objet « d’encourager la préservation, la restauration, l’entretien et la mise en valeur des sites et du patrimoine culturels et historiques existant sur la commune de Les Pilles ainsi que la recherche historique et artistique concernant ce patrimoine. » Elle a financé la restauration des vitraux de l'église[124] et du meuble sacristain[125]. Elle publie un bulletin disponible en mairie, organise des expositions et conférences, et a réalisé des panneaux d'information disposés dans le village sur les lieux patrimoniaux.

Patrimoine naturel

- Gorges de l'Eygues[5].

- On trouve notamment autour de la rivière une grande biodiversité[126] et de nombreuses espèces d'oiseaux[127].

Le site est classé en Zone protégée au titre de la Loi Montagne, et en Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux sauvages, Zone Spéciale de Conservation et Zone de la convention Alpine. Il est également inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) et au titre de la Directive Habitats concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages (ZSC, SIC, PSIC).

La commune fait également partie du Parc naturel régional des Baronnies provençales.

Personnalités liées à la commune

- Famille Fortia de Piles[47] : la famille Fortia est l’une des plus anciennes du royaume d'Aragon. Originaire de Catalogne, elle sera naturalisée par lettre patente du roi Henri II en 1550. La maison se divise en quatre branches : Fortia Chailly, Fortia d'Urban, Fortia de Montréal et Fortia de Piles. La seigneurie des Pilles comporte ainsi nombre de personnalités liées à l'Histoire de France[42] :

- Alphonse de Fortia, marquis de Forville et de Piles (mort sans postérité en 1708 ou 1711), est maréchal de camp puis officier de marine et nommé chef d'escadre des galères du roi en 1695.

- Toussaint de Fortia, dit le « chevalier de Piles » (1678-1760), devient chef d'escadre des armées navales en 1747.

- Alphonse-Toussaint-Joseph-André-Marie-Marseille de Fortia de Piles, comte de Piles, duc de Fortia (1758-1826), est gouverneur et viguier de Marseille, en survivance de son père et de son grand-père. Il est également compositeur et écrivain. Avec lui s'éteint cette branche des Fortia.

Héraldique, logotype et devise

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à la tour d'or, (crénelée) ouverte, ajourée et maçonnée de sable, posée sur une montagne de sept coupeaux de sinople, accompagnée en chef à dextre d'un soleil non figuré d'or et à senestre de deux clés passées en sautoir et liées du même[128]. |

|---|---|---|

| Détails | La tour sur montagne est celle des armes de la famille de Fortia de Piles et les clés sont celles du Venaissin. Adopté par la municipalité en 2019. |

Annexes

Bibliographie

- Marylène Delmarre, Les Pilles et ses Poilus, Les Pilles, Association Les Pilles, Histoire et Patrimoine, 2018, 144 p., (ISBN 9-791-0699-2529-8).

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu du site Lespilles.fr, le texte ayant été placé par l’auteur ou le responsable de publication sous la licence Creative Commons Attribution 3.0 non transposé ou une licence compatible.

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- « carte topographique des Pilles », sur topographic-map.com (consulté le ).

- « Plan de la commune », Gazette des Pilles n°2, , p. 4-5 (lire en ligne [PDF]).

- Carte géologique de la France no 891, Nyons et Baronnies XXXI-39, Bureau de recherches géologiques et minières, Service géologique national

- « Ramières de l'Eygues aux Pilles », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- Michel de la Torre, Drôme, le guide complet de ses 371 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, (ISBN 2-7399-5026-8), Les Pilles.

- A. Lacroix, Histoire de l’arrondissement de Nyons, tome II, p. 229.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Carte du village », La Gazette des Pilles n°1, , p. 4-5 (lire en ligne [PDF]).

- « Les Piles », Album du Dauphiné, , p. 147

- « Géoportail », sur geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- « Les Pilles : les chantiers de la transition écologique », sur lespilles.fr (consulté le )

- « LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation », sur www.insee.fr (consulté le )

- L'équipe municipale, « Le mot du maire », sur lespilles.fr (consulté le ).

- Marylène Delmarre, « Les Pilles, clé du passage vers les Alpes », La Gazette des Pilles n°6, , p. 7 (lire en ligne [PDF]).

- Marylène Delmarre, avec les recherches de Jean-Pierre Calimet, « Histoire des Pilles par les dates », La Gazette des Pilles n°9, , p. 4-5 (lire en ligne [PDF]).

- « Routes en Baronnies », Bulletin Les Pilles, Histoire et Patrimoine n°1, , p. 1.

- Jacques Toesca et Maurice Montuclard, Le Canton de Nyons : De 1789 à 1959, Nyons, Société d'études nyonsaises, , 296 p., p. 53-54, 69, 83, 86, 95, 97, 102.

- « Les voies de communication », Bulletin Les Pilles, Histoire et Patrimoine n°1, , p. 1.

- Document d'information communal sur les risques majeurs, disponible en mairie.

- « L’Eygues, folle et tranquille - géographie d'une rivière. Phénomènes de crues », Publications du Parc naturel régional des Baronnies provençales, , p. 27 et 38 (lire en ligne [PDF]).

- Société d'études nyonsaises, « Crue de 1745 », Terre d'Eygues n°12, .

- Archives communales

- Film Le Roman du Pont, réalisé par Alain Crozat et Maurice Lacord à l'occasion des 600 ans du pont de Nyons, 2009.

- Société d'études nyonsaises, « Les crues de l'Eygues », Terre d'Eygues n°19, .

- « Les crues de l'Eygues », Bulletin Les Pilles, Histoire et Patrimoine n°2, , p. 5-6.

- Registre d'État civil des Pilles

- « Les Pilles / crue de l'Eygues », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- J. Brun-Durand, Dictionnaire topographique du département de la Drôme, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne sur Gallica), page 272 (Les Pilles).

- J.-J.-A. Pilot, « Les Piles », Gazette des Pilles n°3, , p. 7 (lire en ligne [PDF]).

- Marylène Delmarre, « La Bâtie Coste Chaude entre le Roi et le Pape », La Gazette des Pilles n°9, , p. 6-7 (lire en ligne [PDF]).

- « Les Pilles 1274-1791 : une enclave oubliée », Gazette des Pilles n°7, , p. 3-5 (lire en ligne).

- Marie-Christine Haussy-Troubat, Condorcet - Grande et petite histoire d'un village des Baronnies, Condorcet, auto-édition, , 368 p. (ISBN 979-10-699-0475-0), p. 7.

- Linda Tallah, Aubres - un village au fil du temps en Drôme provençale, Aubres, Cardère / Commune d'Aubres, , 574 p. (ISBN 978-2-916068-24-4), p. 28, 31.

- J.P. Clébert, L’influence grecque – Le Pègue, p. 195.

- Tite-Live, Histoire romaine, XXXI, 31.

- Société d'études nyonsaises, Nyons, de Noiomagus au « Petit Nice », histoire d'une cité des Baronnies provençales des origines au XXe siècle siècle, Forcalquier, C'est-à-dire Éditions, , 288 p. (ISBN 9-782918-23524-8), p. 58.

- Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome 30, Valence, au siège de la Société, (lire en ligne), p. 233-238 - dernier ajout en fin de pagination.

- Archives. de l'Isère, B. 3768, roul, parch. cancellé (Invent. III, 201). Invent. Prov. étrang. 1a. Fontanieu, Cart. du Dauph. 11, 65b.

- Jean François Boudin (Père Justin), Histoire des guerres excitées dans le Comté Venaissin et dans les environs par les Calvinistes du XVIe siècle, Carpentras, Imprimerie de L. Devillario, , 444 p., p. 180, 368, 402..

- « Société d'archéologie et de statistique de la Drôme », Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, , p. 230-232 (deuxième pagination, à la fin du document) (lire en ligne

).

). - M. Laine, Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France - Recueil de preuves, mémoires et notices généalogiques, (lire en ligne)

- Marylène Delmarre, « La branche des Fortia-Piles », La Gazette des Pilles n°6, , p. 6 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]). - Abbé L.Van Damme, Curés de Cornillac et de Cornillon au fil des siècles.

- Société d'archéologie, d'histoire et de géographie de la Drôme, Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme - chapitre Les diocèses méridionaux de la Drôme, Valence, (lire en ligne), p. 265.

- Victor Cassien et Alexandre Debelle, Album du Dauphiné, Grenoble, Imprimeur-libraire Prudhomme, .

- Société d'archéologie, d'histoire et de géographie de la Drôme, Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, (lire en ligne), p. 82.

- Collectif, 1317-2017 - Enclave des Papes, une longue histoire, Valréas, Association 1317-2017, l'Enclave 700 ans d'histoire, , 80 p. (ISBN 978-2-9559210-0-5), p. 27.

- Henri Veyradier, « Installation d'une Confrérie de Pénitents Blancs aux Pilles en 1789 », Bulletin Les Pilles, Histoire et Patrimoine n°3, 1789-1792 - Les Pilles fait sa Révolution, , p. 3-5.

- Jean Laget, « Elections en 1790 et préoccupations des Pillois », Bulletin Les Pilles, Histoire et Patrimoine n°3, 1789-1792 - Les Pilles fait sa Révolution, , p. 8-9.

- Marie-Sophie Bentin, « Rattachement des Pilles à la France », Bulletin Les Pilles, Histoire et Patrimoine n°3, 1789-1792 - Les Pilles fait sa Révolution, , p. 11-13.

- Camille Bréchet, Guide du Nyonsais, Lacour (Editions), , 140 p. (ISBN 978-2-7504-4164-7).

- « Les Tardieu du Colombier, châtelains des Pilles », Bulletin Les Pilles, Histoire et Patrimoine n°3, 1789-1792 - Les Pilles fait sa Révolution, , p. 6-8

- Aimé Buix, Bulletin de l'association Les amis du Buis et des Baronnies no 25, 1er et 2e trimestre 1977, p. 34.

- Gisèle Duchâteau et Marylène Delmarre, « Alignement de la route royale 94 », Bulletin Les Pilles, Histoire et Patrimoine n°1 - 1840-1900, , p. 3-8.

- Archives départementales de Valence, cotes 20746 et 20747.

- Archives municipales.

- « Le détachement du faubourg des Pilles 1861-1864 », Bulletin Les Pilles, Histoire et Patrimoine n°2 - 1840-1900, , p. 3-5.

- Archives départementales de la Drôme.

- Marylène Delmarre, « Déplacement du monument aux morts », sur lespilles.fr, (consulté le ).

- Marylène Delmarre, Les Pilles et ses Poilus, Les Pilles, Association Les Pilles, Histoire et Patrimoine, , 144 p. (ISBN 979-10-699-2529-8).

- Marylène Delmarre et Alexandre Vernin, « Les Pilles », Terre d'Eygues n°69, 1er semestre 2022, p. 14-17.

- « Les Pilles / Destruction du pont roman », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- Lucien-Edouard Dufour, Drôme, terre de liberté, - tu t'appelleras Paris, Ed. Peuple libre / Notre temps, , 262 p. (ISBN 978-2-907-65512-5).

- « Août 44, l'été de tous les dangers - Jeannot Gondouin témoigne », La Tribune n°34, édition C26, , p. 50

- Marylène Delmarre, « Le pont des Pilles », Gazette des Pilles n°1, , p. 7 (lire en ligne [PDF]).

- Marylène Delmarre, « Le Pont », sur lespilles.fr (consulté le ).

- document 94, « Les Pilles / Inauguration du pont », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- René Ledésert, « Les Pilles... Un village qu'on ne peut pas laisser détruire », Art de Basse-Normandie n°65bis, 3ème trimestre 1975.

- « Les Pilles / Manifestation contre le tunnel », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- Jean-Paul Verdun, mairie de Condorcet ; Paul Greco, maire de Châteauneuf-de-Bordette ; Louis Clément, maire de Curnier ; Roger Estève, maire de Montaulieu, « Pour une déviation réelle logique aux Pilles », La Tribune, , p. 6 et 11.

- Pierre Marlois, « Rapport du commissaire-enquêteur », La Tribune, .

- « Les Pilles / Construction tunnel RD 94 », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- « Les Pilles / Construction du tunnel routier », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- « Traversée du village des Pilles : la « voie » de la contestation », La Tribune n°47, édition C26, , p. 4.

- « Historique », sur http://www.decor-asso.fr (consulté le ).

- « Notre démolition », Bulletin de l'Eclat de riz n°2, , p. 26-27.

- « Le Pain d'Epi », Bulletin de l'Eclat de riz n°4, , p. 21-23.

- « L'aménagement du quartier du Portail », La Gazette des Pilles n° 8, , p. 2 (lire en ligne [PDF]).

- Acte d'engagement pour la création d'une place publique, document consultable en mairie, septembre 1997.

- Marylène Delmarre, « Les maires des Pilles de la Révolution à nos jours », La Gazette des Pilles n°12, , p. 4-5 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]). - « Philippe Ledésert prend les rênes de la commune », Le Dauphiné, (lire en ligne, consulté le )

- lien web|auteur1=Association des maires de la Drôme|titre=Renouvellement électoral|url=http://www.mairesdeladrome.fr/annuaire/%7Csite=mairesdeladrome.fr

- « dossier - Eau et assainissement : questions / réponses », Gazette des Pilles n°0, , p. 3-6 (lire en ligne [PDF]).

- « Les chantiers du mandat », La Gazette des Pilles n°11, , p. 3-6 (lire en ligne [PDF]).

- « Résultats des sondages de la dernière Gazette », Gazette des Pilles n°11, , p. 3 (lire en ligne [PDF]).

- « L’école Aubres-Les Pilles », sur http://lespilles.fr, (consulté le )

- Sophie MOULIN, « Et soudain, le toit de l’école prend feu », sur www.ledauphine.com, (consulté le )

- Rémy Margiela, « Le projet de pérennisation de la prise d'eau des Tuilières », La Gazette des Pilles n°3, , p. 5 (lire en ligne [PDF]).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Catégorie : école Sivos crèche », sur lespilles.fr (consulté le )

- Aurore Lallement, « Défibrillateur sur la commune », sur lespilles.fr, (consulté le ).

- « C'est la fête aux Pilles ! », sur lespilles.fr, (consulté le ).

- « Pilles sous les étoiles 2021 ! », sur cyrknop.fr (consulté le ).

- « Associations », sur lespilles.fr (consulté le ).

- « Café Associatif des Pilanthropes, face à la halle, non loin de l'église », sur ensembleici.fr (consulté le ).

- « L'Atelier du Chouchalout », sur ensembleici.fr (consulté le ).

- « Les monts d'Autuche à Les Pilles », sur baronnies-tourisme.com (consulté le ).

- « Au fil de l'Eygues », sur www.cc-bdp.fr (consulté le ).

- « L'Association DECOR », La Gazette des Pilles n°3, , p. 8 (lire en ligne [PDF]).

- « Les Pilles / Messe de Jubilé Sacerdotal », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- « Deux expositions dans l’église du 9 au 18 septembre », sur lespilles.fr, (consulté le ).

- « Circuit de « Crèche en crèche » aux Pilles », sur lespilles.fr, (consulté le ).

- « Activités économiques », sur lespilles.fr (consulté le ).

- Alexandre Vernin, « L'exploitation du plâtre et ses traces à Condorcet, à Montaulieu et aux Pilles », Gazette des Pilles n°8, , p. 3-6 (lire en ligne [PDF]).

- Rémy Margiela, « Espace agricole test et couveuse d'entreprise agricole », Gazette des Pilles n°1, , p. 3 (lire en ligne [PDF]).

- « Activités économiques », sur lespilles.fr (consulté le ).

- Olivier Barlet, « 15 novembre : la Foire des Pilles renaît ! », sur lespilles.fr, (consulté le ).

- « Marché de fin de saison », sur lespilles.fr, (consulté le ).

- « Tourisme », sur lespilles.fr (consulté le ).

- « Les noms des rues et leur histoire », Gazette des Pilles n°2, , p. 7 (lire en ligne [PDF]).

- « Pilles/pièces de monnaie », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- « Les Pilles/rochers », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- « Les Pilles / Le portail », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- « Les Pilles / Construction du tunnel routier », sur Mémoire de la Drôme (consulté le )

- Société d'Etudes Nyonsaises, « L'accident de l'assistant Joubert », Terre d'Eygues n °36 -, second semestre 2005, p. 41 (ISSN 1245-382[à vérifier : ISSN invalide], lire en ligne).

- Marylène Delmarre, « Vitraux rénovés », sur lespilles.fr, (consulté le ).

- Marylène Delmarre, « Restauration du meuble sacristain », sur lespilles.fr, (consulté le ).

- inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), « L'Eygues entre Les Pilles et Curnier (Identifiant national : 820030462) » [PDF], sur inpn.mnhn.fr, (consulté le ).

- « Les oiseaux des Tuilières », Gazette des Pilles n°10, , p. 4-6 (lire en ligne [PDF]).

- « 26238 Les Pilles (Drôme) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).