Le Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie)

Le Mont-Dore est la troisième commune de Nouvelle-Calédonie en nombre d'habitants.

| Le Mont-Dore | |||

La Route provinciale 1 à Boulari | |||

.svg.png.webp) Blason |

|||

| Administration | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Collectivité | Nouvelle-Calédonie | ||

| Province | Province Sud | ||

| Aire coutumière | Djubéa-Kaponé | ||

| Maire Mandat |

Eddie Lecourieux (LR) 2020-2026 |

||

| Code postal | 98809, 98810 | ||

| Code commune | 98817 | ||

| Démographie | |||

| Population municipale |

27 620 hab. (2019 |

||

| Densité | 43 hab./km2 | ||

| Ethnie | Européens : 30,1 % Kanaks : 17,6 % Wallisiens-Futuniens : 15,8 % Métis : 12,4 % Asiatique : 6,6 % Tahitiens : 5,3 % Ni-Vanuatu : 1,5 % Autres : 9,2 % Non déclarés : 1,5 % |

||

| Géographie | |||

| Coordonnées | 22° 13′ 46″ sud, 166° 31′ 25″ est | ||

| Altitude | Min. 0 m Max. 825 m |

||

| Superficie | 643 km2 | ||

| Localisation | |||

| Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Calédonie

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Calédonie

| |||

| Liens | |||

| Site web | mont-dore.nc | ||

Située en Province Sud, sur la côte ouest et à l'extrémité sud de la Grande Terre, elle fait partie du Grand Nouméa.

La commune fait partie de l'aire coutumière Djubéa-Kaponé.

Géographie

Situation

La mairie du Mont-Dore est située, à vol d'oiseau, à 9,5 km de la place des Cocotiers de Nouméa, le chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. La commune en est limitrophe et fait partie de l'agglomération[1]. Le territoire du Mont-Dore est constitué de deux plaines littorales, séparées l'une de l'autre par le massif du mont Dore, qui a donné son nom à la commune. Il est situé à l'extrémité sud-est de la côte ouest de l'île principale de Nouvelle-Calédonie, la Grande Terre, donnant sur ses lagon sud-ouest et sud et sur la mer de Corail, dans l'océan Pacifique Sud. Plusieurs îles sont également rattachées au territoire communal, dont la plus importante, et la seule peuplée de manière permanente, est l'île Ouen, séparée de la pointe sud-est de la Grande Terre par un étroit bras de mer, le canal Woodin. Elle est bordée au nord-ouest par les communes de Nouméa et de Dumbéa, (séparée d'elles par le cours d'eau Yahoué), et au nord, au nord-est et à l'est par Yaté, la Chaîne centrale constituant l'essentiel de la frontière entre ces deux communes.

Urbanisme

Morphologie urbaine

La commune du Mont-Dore est constituée de plusieurs lieux-dits, ou quartiers.

Les « Banlieues » urbaines de Nouméa

Le Mont-Dore fait partie du Grand Nouméa. Toutefois, très vaste, sa population est inégalement répartie. La plupart de la population est rassemblée dans des quartiers résidentiels qui prolongent le tissu urbain continu de Nouméa, formant donc la banlieue proche de cette ville. Avec 13 485 habitants en 2009, ces quartiers rassemblent alors 52,5 % de la population du Mont-Dore sur 3 % de sa superficie totale (19,45 km2), pour une densité de 693 hab/km2.

- Pont-des-Français : situé à la sortie directe de Nouméa, il s'y trouve tous les dimanches un marché aux puces réputé, à l'emplacement de l'ancien Ciné-parc fermé en août 2006. On peut également citer la bibliothèque municipale du Mont-Dore. En 2009, ce quartier comptait 1 012 habitants[I 1] sur 1,83 km2[M 1], et donc une densité de 553 hab/km2.

- Yahoué : situé plus en hauteur, tire son nom de la rivière qui y passe et sur laquelle fut construit le premier barrage servant à alimenter Nouméa en eau au XIXe siècle. Il y avait 2 962 habitants en 2009[I 1] sur 5,89 km2[M 2], soit 502,89 hab/km2. De 1899 à 1911, la Compagnie Calédonienne des Vins, de Georges Blandeau, regroupe la production (Yahoué, Païta, Farino, Saint-Vincent).

- La Conception : tire son nom d'une église construite en 1874 pour servir de lieu de culte à une mission catholique installée là depuis les années 1860. S'y trouvent plusieurs lotissements résidentiels, dont notamment wallisiens et futuniens, et une tribu kanak (dont la chefferie a été successivement occupée par Rock Pidjot jusqu'en 1988, puis par son fils Joseph Pidjot jusqu'à sa mort en 2010 et par son petit-fils Jean-Rock Pidjot à partir de 2012). On y trouve, outre l'église, le lycée professionnel Saint Pierre Chanel. Le quartier était peuplé de 941 personnes[I 1] en 2009 sur 3,35 km2[M 3], soit 280,9 hab/km2.

- Robinson : comporte de nombreux lotissements résidentiels, dont les Hauts de Robinson sur les contreforts de la Chaîne ou encore le Parc de Robinson. C'est le quartier le plus peuplé et le deuxième plus dense du Mont-Dore, avec en 2009 5 047 habitants[I 1] sur 4,63 km2[M 4], soit 1 090 hab/km2.

- Boulari : devenu le « centre-ville » du Mont-Dore, avec la mairie, sa place centrale (la « place des Accords » inaugurée en 2010, avec sa « Grande Case des communautés »), le collège public du même nom (ouvert en 1984, 724 élèves dont 73 en SEGPA en 2014), la marina, la salle omnisports ou encore le Centre culturel du Mont-Dore. Il comptait en 2009 1 851 habitants[I 1] sur 2,22 km2[2], soit 841,36 hab/km2.

- Saint-Michel : contient de nombreux lotissements résidentiels, notamment peuplés par des Polynésiens. Il comportait 1 672 habitants en 2009[I 1] sur 1,53 km2[3], soit une densité de 1 092,8 hab/km2, la plus forte de la commune.

Des périphéries en phase d'urbanisation

Plusieurs quartiers possèdent ensuite un bâti moins dense et déconnecté du tissu urbain nouméen (mais ayant vocation à en faire partie), constituant les zones périurbaines ou de rurbanisation de l'agglomération, organisées autour des routes provinciales 1 (route du Sud) et 2 (route de la corniche du Mont-Dore).

- Saint-Louis : tire son nom d'une église construite là en 1860 par les missionnaires, elle a donné son nom à la tribu kanak qui s'y trouve (qui est une grande-chefferie disputée entre le clan Kambwa Ouétcho pour le district du Pont-des-Français actuellement dirigé par Rock Wamytan et la chefferie Morari, ou district du Mont-Dore, dont le grand-chef est Robert Moyatéa) et à la ferme de Saint-Louis. Ce quartier a été le lieu de violents heurts ethniques entre les Kanaks de la tribu et les Wallisiens du lotissement voisin de l'Ave Maria. Ces derniers ont dû finalement déménager. En 2009, la zone comptait 916 habitants[I 1] sur 32,13 km2[4], soit 28,51 hab/km2.

- La Coulée : tire son nom de la rivière qui y coule. On y trouve plusieurs lotissements, déjà plus éparpillés, ainsi qu'un centre commercial et la zone industrielle. Le quartier était peuplé de 3 278 personnes en 2009[I 1] sur 63,26 km2[M 5], soit 51,82 hab/km2.

- Vallon-Dore : quartier déjà plus périurbain, il a longtemps été un lieu de villégiature avec de nombreuses résidences secondaires de Nouméens qui y viennent passer leur week-end, désormais l'habitat permanent s'y est développé (en 2009, sur 694 logements, 636, soit 91,64 %, étaient des résidences principales, contre 44 ou 6,34 % de logements jugés vacants, 9 ou 1,3 % de résidences secondaires et 5 ou 0,73 % de logements occasionnels). Il comportait en 2009 1 977 habitants[I 1] sur 5,47 km2[M 6], soit 361,43 hab/km2.

- Mont-Dore Sud : à l'instar du Vallon-Dore, on y trouve plusieurs pieds-à-terre d'habitants de Nouméa avec une tendance à la rurbanisation et donc à l'installation permanente (689 logements en 2009, dont 634 ou 92,02 % de résidences principales, contre 34 ou 4,93 % de logements vacants, 11 ou 1,6 % de résidences secondaires et 10 ou 1,45 % de logements occasionnels). En 2009, il y avait 2 180 habitants[I 1] sur 6,41 km2[M 7], soit 340,09 hab/km2.

- Plum: c'est là que l'on trouve la source donnant l'eau du Mont-Dore, l'eau minérale la plus bue en Nouvelle-Calédonie. À cela on peut ajouter plusieurs lotissements périurbains, des résidences secondaires de Nouméens (37 en 2009, soit 5,4 % des logements, il s'agit ainsi du quartier du Mont-Dore comptant le plus de résidences secondaires, à quoi s'ajoutent 50 ou 7,3 % de logements jugés vacants et 5 ou 0,73 % de logements occasionnels), un collège public ouvert en 2003, un centre militaire et le club nautique des Piroguiers du Mont-Dore (essentiellement de l'optimist). Le quartier comptait en 2009 2 547 habitants[I 1] sur 29,75 km2[M 8], soit 85,61 hab/km2.

Villages éloignés

À cela s'ajoutent plusieurs petits villages très peu densément peuplés.

- Prony : le village et la baie de Prony, à l'extrémité sud, est essentiellement touristique du fait de la présence de vestiges du bagne, du passage dans la baie des baleines l'hiver, l'ancien village minier conservé quasiment à l'identique ou encore l'hôtel de l'îlot Casy.

- île Ouen : îlot de 37,13 km2 séparé de la Grande Terre par le canal Woodin qui est le passage obligé des navires passant du lagon ouest au lagon est. Très peu peuplé (à peine 2 hab/km2), à l'exception d'une tribu Kanak rassemblée dans le village d'Ouara (environ 80 habitants)[M 9], c'est un îlot touristique avec un hôtel et un aérodrome. L'île est surtout connue pour ses randonnées pédestres dans son relief accidenté, pour ses tortues et pour son ancienne mine de Jade.

Les espaces quasi déserts

En 2009, les quartiers de Lembi - Mouirange, Grand Sud (incluant le village, en vérité pratiquement inhabité, de Prony) et de l'Île Ouen totalisaient 1 300 habitants[I 1] sur 477,85 km2 (en incluant l'île Ouen), soit 2,72 hab/km2.

- La Lembi - Mouirange : c'est essentiellement un relief accidenté s'étendant sur 30,46 km2[M 10], qui sépare le Mont-Dore de Yaté. Ce quartier est la zone agricole du Mont-Dore, habitée par des maraichers et des agriculteurs.

- Le Grand-Sud : à l'exception du village de Prony, le Grand-Sud est une vaste étendue (410,26 km2, soit près des deux tiers, ou 63,8 %, de l'ensemble du territoire communal) pratiquement déserte[M 11]. Il est appelé à se développer avec l'implantation de l'usine de Goro-nickel, à travers sa base vie, et est très étudié par les biologistes pour sa végétation xérophyle qui présente un très fort taux d'endémisme et par les géologues pour son sol ferreux et pour la latérite qui recouvre le sol en formant une poussière appelée « terre rouge ».

Toponymie

Le nom de la commune est « Le Mont-Dore »[5]. L'origine de ce toponyme remonte à la découverte en 1873 de minerai de nickel dans le massif de ce qui est d'ores et déjà appelé le « Mont d'Or », et qui deviendra « Le Mont-Dore ».

Histoire

Premiers peuplements

Plusieurs sites se trouvant sur la commune du Mont-Dore sont peuplés depuis de longue date. Les premières zones de peuplement ont été localisées notamment à Boulari et à Saint-Louis dès l'époque de la période de Koné remontant au début du Ier millénaire av. J.-C. Un autre site, celui de Plum, a donné son nom à un style de poterie (dont un exemplaire entier a été découvert dans cette localité) développé entre le IIe siècle av. J.-C. et le début du IIe millénaire apr. J.-C.

Arrivée des Européens

Lorsque les premiers contacts se font avec des Européens au début du XIXe siècle (notamment des santaliers anglais), le territoire actuel du Mont-Dore est alors occupé par deux clans de langue drubéa : les Boularis (ou Morari) et les Okoniés, de part et d'autre du fleuve de La Coulée. La déclaration du Bouzet en 1855 reconnaît aux Kanak la propriété des terres occupées par eux (propriété rendue inaliénable par l'arrêté du gouverneur Charles Guillain de 1868) et place dans le domaine de l'État les autres.

Le premier peuplement européen se développe essentiellement à travers des missions catholiques installées à la suite de la prise de possession de l'archipel par la France en 1853 :

- la mission de La Conception, au lieu-dit Paé où s'installe le père Pierre Rougeyron (vicaire apostolique, de 1855 à 1873) en 1853, avec des néophytes venus des missions préexistantes de Pouébo ou de Balade s'installent à partir de 1855, fuyant les événements de la côte est, sur un terrain de 2000 hectares troqué avec le Grand Chef Kouinda,

- la mission de Saint-Louis, développée à partir de 1859, avec un bon nombre de kanak fuyant les événements de Wagap, sur un territoire de 3416 (?) hectares, acquis par les frères maristes en 1856, ou mis à disposition par l'Administration.

Ces deux missions existent toujours et, ayant fixé autour d'elles la population mélanésienne, elles sont également devenues des tribus.

Développement économique

Mais c'est surtout l'exploitation forestière, agricole puis minière qui va permettre le développement de la future commune.

Tout d'abord, Saint-Louis devient alors le centre des activités sylvicoles, en accueillant une scierie dès 1862 ainsi que la première école professionnelle assurée par les missionnaires. De 1920 à 1942, le bois est également intensivement exploité par ce qui est appelé successivement la Forestière puis la Compagnie forestière et enfin la Nouvelle Compagnie forestière dans le bassin amont de la rivière des Pirogues, au sud de l'actuelle commune, par une main d'œuvre essentiellement japonaise. L'arrestation de cette dernière par les Américains présents sur le Territoire durant la Seconde Guerre mondiale va mettre fin à cette exploitation.

L'agriculture quant-à-elle se développe d'abord avec la culture du riz dès 1868 ainsi qu'avec la canne à sucre, avec une rhumerie à partir de 1875, par le biais d'une population réunionnaise ayant quitté leur île natale à la suite d'une succession de sécheresses et de maladies végétales. Cette activité agricole ne dure guère, mais reprend à partir de 1920 avec l'apparition de fermes qui produisent essentiellement du lait, des légumes et des œufs. La production laitière culmine dans les années 1950 mais fut tuée par l'importation de lait moins cher venant d'Australie ou de Nouvelle-Zélande à partir des années 1960. De nombreuses fermes disparaissent ensuite pour laisser place aux premiers lotissements, conséquence de la croissance galopante de la ville de Nouméa durant la période du « Boom du nickel » (fin des années 1960 et début des années 1970).

Mais c'est surtout l'activité minière qui fait la richesse de la future commune. La découverte en 1873 de minerai de nickel dans le massif de ce qui est d'ores et déjà appelé le « Mont d'Or », et qui deviendra Le Mont-Dore, permet l'ouverture alors de la première mine par l'aventurier et industriel anglais John Higginson. D'autres minerais font leur apparition au XXe siècle : chrome et fer. Après avoir explosé entre 1959 et 1960, l'exploitation minière se concentre alors sur d'autres massifs plus riches dans un contexte de « boom de nickel », notamment à Thio ou Canala sur la côte Est ou encore à Tiébaghi dans le Nord. Désormais, Le Mont-Dore abandonne définitivement sa fonction de commune rurale et minière pour celle de banlieue urbaine de Nouméa, l'essentiel de la population se concentrant le long du littoral au nord de la commune tandis que le reste se vide.

Histoire communale

Sur le plan administratif, Le Mont-Dore est d'abord gérée par une commission régionale à partir de 1947, puis par une commission municipale en 1961 qui devient en 1967 un conseil municipal, Le Mont-Dore devenant finalement une commune de droit commun français par la deuxième loi Billote du .

Politique et administration

Administration

La commune est d'abord gérée à partir de 1947 par une commission régionale nommée, puis une commission municipale à partir de 1961 dont le président, Luc Wade Neju, prend pour la première fois le nom de maire. Le premier conseil municipal élu est mis en place en 1967.

Depuis 2008, le conseil municipal, dirigé depuis 2019 par le maire Eddie Lecourieux (Rassemblement-Les Républicains), comporte 35 membres, dont 10 adjoints (tous issus également du Rassemblement). Depuis 2020, quatre formations politiques y sont représentées, à savoir (entre parenthèses sont indiqués les changements en sièges par rapport à la mandature précédente) :

| Groupe | Président | Effectif | Statut | ||

|---|---|---|---|---|---|

| L'Avenir en confiance | Eddie Lecourieux | 26 (-1) | majorité anti-indépendantiste | ||

| Générations NC | Nina Julié | 5 (+5) | opposition anti-indépendantiste | ||

| FLNKS | Romuald Pidjot | 3 (+1) | opposition indépendantiste | ||

| L'Éveil océanien | Petelo Sao | 1 (+1) | opposition anti-indépendantiste |

Résultats électoraux et tendances politiques

Le Mont-Dore est, depuis la fin des années 1970, un fief de la droite anti-indépendantiste locale, et tout particulièrement du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), devenu en 2004 le Rassemblement, affilié à l'Union pour un mouvement populaire (UMP) métropolitaine jusqu'en 2014 puis au parti Les Républicains (LR) à compter de 2015. Le deuxième président de ce mouvement de 2005 à 2018, le député puis sénateur et président de l'Assemblée de la Province Sud Pierre Frogier, fut le maire de cette commune de 1987 à 2001. Un autre premier magistrat, Éric Gay, est le secrétaire général et donc le numéro deux du Rassemblement de 2006 à 2012 et le 1er vice-président de l'Assemblée de la Province Sud de 2009 à 2011. En 2013, Thierry Santa, jusque-là secrétaire général de la mairie, devient à son tour secrétaire général du Rassemblement de 2013 à 2016 avant d'en prendre la présidence à la suite de Pierre Frogier en 2018.

L'Avenir ensemble, créé en 2004 par des dissidents de plus ou moins longue date du RPCR (Marie-Noëlle Thémereau, Harold Martin, Philippe Gomès, Didier Leroux et, pour Le Mont-Dore, l'ancien maire de 2001 à 2003 Réginald Bernut) opposés au dirigeant historique des anti-indépendantistes Jacques Lafleur et disposant d'un programme de hausse des aides sociales, de respect à la lettre du processus de l'accord de Nouméa et de dialogue permanent avec les indépendantistes, s'est bien implanté dans les zones urbaines. Il s'est scindé en deux en 2008 avec la dissidence des partisans du président de l'Assemblée de la Province Sud Philippe Gomès, qui fondent Calédonie ensemble. Le groupe de L'Avenir ensemble au conseil municipal du Mont-Dore se divise lui aussi : deux élus sur quatre (l'ancienne tête de liste de 2008, Jean-Yves Maléjac, et Lawrence Sagnol) restent fidèles à la direction du parti, quand les deux autres (Xavier Vergès et Solange Wamytan-Poli, avec le soutien de Réginald Bernut) fondent l'association municipale « Droit de cité » et soutiennent Calédonie ensemble[6]. En , aussi bien Lawrence Sagnol que Solange Wamytan-Poli démissionnent du conseil municipal : leurs suivants de liste les remplacent, à savoir respectivement André Martin (président de l'association des handicapés du Mont-Dore) qui est devenu un proche de Calédonie ensemble et donc rejoint Xavier Vergès, et Chantal Benebig (fonctionnaire du vice-rectorat) qui pour sa part rejoint avec Jean-Yves Maléjac le groupe du Rassemblement-UMP. Ce dernier perd pour sa part un membre en , le conseiller Bertrand Lefebvre rejoignant l'opposition comme non inscrit en et s'affiliant en juin suivant au parti Calédonie ensemble. Pour les municipales de 2014, c'est une nouvelle venue en politique, Monique Jandot, gérante de station-service et jusque-là présidente de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) qui est choisie pour mener la liste Calédonie ensemble, avec derrière elle, entre autres, les élus du Congrès Léonard Sam en deuxième position et Sutita Sio-Lagadec en vingt-cinquième, mais aussi l'ancienne conseillère municipale Solange Wamytan-Poli en septième place et le conseiller sortant André Martin en huitième place. Elle gagne six sièges. Mais cet électorat se retrouve éclaté entre trois listes au premier tour des municipales suivantes en : celle de Générations NC (parti créé par des dissidents de Calédonie ensemble après la défaite de ce parti aux provinciales en 2019) menée par Nina Julié (qui arrive seconde des deux tours de scrutin et obtient cinq sièges sur 35), L'Éveil océanien (parti communautaire représentant les intérêts des Wallisiens et Futuniens, assez nombreux dans la commune et qui avaient constitué dans le passé une base électorale importante pour Calédonie ensemble) de l'élu provincial Petelo Sao (arrivée quatrième pour un seul siège) et celle Calédonie ensemble de Patrick Laubreaux (arrivée cinquième et dernière du premier tour, elle est la seule liste à ne pas s'être qualifiée pour le second tour et n'a donc pas eu de siège).

L'Union calédonienne (UC) est aussi historiquement bien implantée et, avant sa transformation en parti indépendantiste en 1977, en était même la force politique dominante. Rock Pidjot, ancien député (de 1984 à 1986) et premier président de ce mouvement (entre 1956 et 1985), était le chef de la tribu de La Conception. Le Mont-Dore continue à fournir régulièrement des cadres dirigeants à l'UC, tout particulièrement la famille de Rock Pidjot : son petit-fils Rock Wamytan, chef de Saint-Louis et grand-chef du district du Pont-des-Français, fut le président unitaire du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) de 1995 à 2001, le chef de la délégation indépendantiste pour la négociation et la signature de l'accord de Nouméa en 1998 et le président de l'UC de 1999 à 2001, et est le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie de 2011 à 2012, de 2013 à 2014 et depuis 2019 ; son neveu Charles Pidjot est, de 2007 à son décès en 2012, le président de l'Union calédonienne. Gérard Reignier, chef du groupe FLNKS au conseil municipal du Mont-Dore de 2001 à 2011, est également le secrétaire général de l'UC de 2007 à 2017. Comme promis lors de la campagne, ce dernier a démissionné du conseil municipal à mi-mandat, en , pour laisser sa place à Jean-Iréné Boano, lui aussi membre de l'UC. En , c'est au tour de la seconde élue de 2008, Angélique Méro, du Parti de libération kanak (Palika), d'abandonner son mandat. La quatrième de la liste, Françoise Faua du Rassemblement démocratique océanien (RDO), refuse de prendre ce siège qui revient ainsi au cinquième, Jean-Rock Pidjot, de l'UC toujours, chef de la tribu de La Conception à partir de 2012 et petit-fils de l'ancien député Rock Pidjot (et donc cousin de Charles Pidjot et neveu de Rock Wamytan). Jean-Iréné Boano mène en 2014 une liste ouverte à l'ensemble du camp indépendantiste, seul le Palika refusant d'y participer, qui obtient à nouveau deux élus au conseil municipal : Jean-Iréné Boano pour l'UC et la militante féministe Françoise Caillard de la Dynamik unitaire Sud (elle démissionne en 2018 pour être remplacée par Romuald Pidjot de l'UC, petit-neveu de Rock Pidjot, neveu de Charles Pidjot et cousin de Jean-Rock Pidjot et de Rock Wamytan). Une unité reconduite et cette fois complétée du Palika (avec Boris Ajapuhnya en cinquième place) mais aussi par des représentants d'association ou des personnalités de la société civile, sous la conduite de l'élu sortant Romuald Pidjot qui permet à cette famille politique d'obtenir un siège de plus avec trois éus : Romuald Pidjot, Emiliana Ikée Toutikian-Blondeel et à nouveau Jean-Iréné Boano, tous trois de l'UC.

Ainsi, les postes exécutifs les plus importants (ceux de président et de secrétaire général) des deux principales forces politiques de 2009 à 2012 (le Rassemblement-UMP et l'UC) sont occupés par des Mont-Doriens.

Les résultats des derniers scrutins électoraux dans la commune ont été les suivants :

- élections municipales de 2008 : la liste Rassemblement-UMP menée par le maire sortant Éric Gay a été réélue au 1er tour, avec 4 700 voix et 55,96 % des suffrages. La liste « Ensemble pour l'Avenir du Mont-Dore », de l'Avenir ensemble (parti anti-indépendantiste opposé au Rassemblement) et menée par Jean-Yves Maléjac, arrive en deuxième position, avec 2 069 votes (24,63 %), suivie par les 1 050 scrutins (12,5 %) du FLNKS de Gérard Reignier et les 580 bulletins (6,91 %) du FN de Guy Guépy. Le Rassemblement-UMP a obtenu ses meilleurs scores dans la partie urbaine de la commune, tout particulièrement dans son « centre-ville » de Boulari (71,5 % à l'école primaire de Boulari 2, 68,8 % à la mairie). Ce parti a obtenu une majorité absolue des voix dans 12 des 15 bureaux de vote, et est arrivé en tête dans 13. Le FLNKS a obtenu le meilleur score dans les deux derniers, soit à l'île Ouen (62,1 %) et à Saint-Louis (56,5 % à l'école de La Coulée 1). La participation était relativement faible (57,6 % des inscrits)[M 12].

- élections provinciales de 2009 : la participation est alors plus élevée, à 74,15 % des inscrits. La liste du Rassemblement-UMP menée pour la Province Sud par Pierre Frogier arrive en tête, mais avec un score moins important que ce que le parti avait emporté aux municipales de 2008, avec 3 106 suffrages (32,4 %). Vient ensuite Calédonie ensemble (dissidence de l'Avenir ensemble en 2008, soutenue au Mont-Dore par deux conseillers municipaux sur les 4 élus de ce parti aux municipales qui ont créé l'association « Droit de cité ») du président sortant de l'Assemblée de la Province Sud Philippe Gomès, avec 2 213 voix (23,08 %) ; l'Avenir ensemble du président du gouvernement local sortant Harold Martin allié au Mouvement de la diversité (LMD) du sénateur Simon Loueckhote (dissident du Rassemblement-UMP depuis 2006) et ses 1 258 votes (13,12 %) ; le FLNKS de Rock Wamytan avec 1 146 scrutins (11,95 %, et un cinquième, ou 21,45 %, du résultat total du Front indépendantiste dans le Sud dans une commune qui ne représente que 16 % de l'électorat de cette province) ; le Rassemblement pour la Calédonie (RPC) de l'ancien homme fort de la vie politique locale et du camp non-indépendantiste Jacques Lafleur avec 647 bulletins (6,75 %) ; la liste « Ouverture citoyenne » montée par une coalition dite progressiste, pluraliste et se voulant neutre sur la question de l'indépendance (des dissidents du FLNKS, comme les Palika Louis Mapou, qui tire la liste, ou Élie Poigoune ainsi que les UC Marie-Claude Tjibaou et Octave Togna, mais aussi des loyalistes comme Laurent Chatenay, et la section néo-calédonienne du Parti socialiste)[7] avec 377 suffrages (3,93 %) ; le FN menée par Bianca Hénin retombé à 368 voix (3,84 %) ; le Parti travailliste (parti d'extrême gauche indépendantiste lié au syndicat USTKE) de Marie-Pierre Goyetche et 281 votes (2,93 %) ; « Génération Destin Commun » (mouvement déclaré « accordiste », c'est-à-dire en faveur de la réussite des concepts de l'accord de Nouméa avant de parler de l'avenir institutionnel) de Jean-Raymond Postic avec 128 scrutins (1,34 %) ; et enfin le Rassemblement océanien dans la Calédonie plurielle (ROC plurielle, créé pour défendre spécifiquement les intérêts de la communauté wallisienne et futunienne au sein de la citoyenneté néo-calédonienne) avec 65 bulletins (0,68 %). Le Rassemblement-UMP garde ses avantages, quoique moins importants qu'aux municipales, à Boulari (47,91 % à l'école primaire 2 et 46,46 % à la mairie), et le FLNKS à l'île Ouen (62,3 %) et à Saint-Louis (65,35 %), et arrive également en tête (grâce à la présence de la tribu de La Conception et de la division du camp anti-indépendantiste) au bureau de vote de l'école maternelle de Pont-des-Français (24,08 %). Calédonie ensemble pour sa part perce dans les banlieues proches de Nouméa (32,74 %, et le meilleur score, à Robinson, 22,16 % et le 2e résultat au Pont-des-Français - La Conception) et dans les zones plus périurbaines (28,31 % à Saint-Michel, 27,4 % à La Coulée, 26,83 % au Mont-Dore Sud et 25,41 % à Plum)[8].

- élection présidentielle de 2012 : au 1er tour, le président sortant Nicolas Sarkozy l'emporte assez largement dans la commune avec 5 988 voix (58,32 %), suivi par François Hollande (1 579 votes, 15,38 %), Marine Le Pen (1 307 suffrages, 12,73 %), François Bayrou (518 bulletins, 5,04 %), Jean-Luc Mélenchon (316, 3,08 %), Eva Joly (281, 2,74 %), Philippe Poutou (108, 1,05 %), Nicolas Dupont-Aignan (89, 0,87 %), Nathalie Arthaud (57, 0,56 %) et Jacques Cheminade (25, 0,24 %). La participation était assez supérieure à la moyenne néo-calédonienne, mais très en dessous du score national, avec 64,49 % des inscrits s'étant déplacé pour voter[9]. Nicolas Sarkozy arrive en tête (avec une majorité absolue des suffrages à chaque fois) dans 13 des 15 bureaux de vote (dont 7 au-dessus de 60 %), et François Hollande n'obtient la première place que dans les deux fiefs traditionnels indépendantistes : l'île Ouen (46,43 % contre 39,29 %, et la plus faible participation de la commune, à 32,18 %) et à Saint-Louis (61,73 % contre 24,3 %, participation de 40,04 %)[10].

- élections législatives de 2012 : au 1er tour, le candidat de Calédonie ensemble, Philippe Gomès, arrive en tête avec 3 414 voix (40,75 %), devançant ainsi le maire et candidat du Rassemblement-UMP Éric Gay qui totalise pour sa part 2 936 votes (35,04 %). Viennent ensuite le candidat commun des indépendantistes Jean-Pierre Djaïwé (943 votes, 11,26 %), la présidente de la fédération locale du FN Bianca Hénin (617, 7,36 %, soit moins de la moitié de l'électorat de Marine Le Pen à la présidentielle) et le candidat du RPC Cédrik Sangarné (468, 5,59 %, soit légèrement moins que le score obtenu par la liste de Jacques Lafleur aux provinciales de 2009). La participation est plus faible qu'à la présidentielle du mois précédent, avec seulement 51,86 % des inscrits s'étant déplacé pour voter. Philippe Gomès arrive en tête dans 11 des 15 bureaux de vote, réalisant ses meilleurs scores à Robinson (389 voix et 47,15 % à l'école primaire de Robinson et 313 votes pour 45,3 % à l'école maternelle de Boulari), au Vallon-Dore et au Mont-Dore Sud (329 suffrages et 42,67 % à l'école primaire du Mont-Dore 2 et 279 voix pour 40,2 % à l'école du Mont-Dore 1), à La Coulée (481 votes dans les deux bureaux de vote principaux de La Coulée 2 et des Coccinelles pour 46,07 %), à Yahoué (462 voix cumulés dans les deux bureaux de vote pour 41,7 % des suffrages exprimés), à Plum (289, 44,39 %), à Saint-Michel (241, 43,35 %) et au Pont-des-Français - La Conception (205 voix et 35,47 %). Éric Gay conserve uniquement l'avantage dans son fief de Boulari (235 voix et 49,37 % à la mairie, 269 votes pour 43,6 % à l'école primaire). Enfin, sans surprise, Jean-Pierre Djaïwé l'emporte dans les deux bastions indépendantistes de Saint-Louis (233 voix et 73,04 % à la Coulée 1) et de l'île Ouen (29 votes et 59,18 %), et fait un bon score au Pont-des-Français - La Conception, siège de la tribu des Pidjot (129 voix et 22,32 %)[11]. Au deuxième tour, Philippe Gomès (élu député pour la 2e circonscription) rassemble l'électorat anti-indépendantiste et gagne ainsi 7 366 électeurs mont-doriens et 79,23 % des suffrages exprimés (44,21 % des inscrits), contre 1 931 et 20,77 % (11,59 % des inscrits) à Jean-Pierre Djaïwé, pour une participation à peine plus élevée qu'au premier tour (58,81 %)[12]. Il l'emporte avec plus de 66 % des suffrages dans l'ensemble des 13 bureaux de vote traditionnellement non-indépendantistes (et avec plus de 78 % dans tous à l'exception de celui du Pont-des-Français - La Conception, allant jusqu'à 88 % et 90 % dans les deux bureaux de vote de Robinson)[13].

- Les élections municipales de 2014 : la liste Front pour l'unité - Le Rassemblement-UMP (unissant, outre ce parti, l'Avenir ensemble, le Mouvement de la diversité dit LMD mais aussi l'unique élu sortant du Front national local Guy Guépy en 11e position) menée par Éric Gay (qui s'est concentré sur son mandat de maire après sa défaite aux législatives et qui a promis de ne briguer aucun autre mandat, notamment provincial) est mise en ballotage au premier tour. Elle arrive toutefois largement en tête, avec 4 815 voix soit 43,34 % des suffrages, démontrant ainsi que le maire a su conserver un fort ancrage local. Arrive en seconde position la liste Calédonie ensemble de Monique Jandot qui, malgré l'entrée récente de cette dernière sur la scène politique, prouve une assise croissante de ce parti dans l'électorat mont-dorien, avec 3 600 votes (32,4 %), soit un résultat en nombre de voix légèrement meilleur que celui de Philippe Gomès au premier tour des législatives de 2012 (+186) et largement plus important que celui de la liste Avenir ensemble de 2008 (+1531 votes et +7,77 points). La liste d'union indépendantiste du conseil municipal UC sortant Jean-Iréné Boano fait le plein des voix de son camp, notamment à La Conception, Saint-Louis et l'île Ouen, totalisant 1 761 suffrages (15,85 %), soit une certaine progression par rapport aux scrutins précédents (+711 votes et +3,35 points par rapport à 2008). Arrive en dernière position la liste de l'Union pour la Calédonie dans la France (UCF), coalition anti-indépendantiste formée en 2013 par le Mouvement populaire calédonien (MPC, né en 2013 d'une dissidence du Rassemblement-UMP menée essentiellement par des élus nouméens dont en premier lieu l'ancien député Gaël Yanno, et qui s'est associé à l'UMP en 2014), le RPC et le Mouvement républicain calédonien (MRC, créé en 2011 par des opposants à la levée des deux drapeaux sur les édifices publics). Menée par une nouvelle venue en politique, Chantal Courtot, elle ne totalise que 935 votes (8,42 %), ne fusionne pas et laisse libre choix à ses électeurs pour le second tour. Celui-ci est remporté par la majorité sortante, avec 5 636 voix (+ 821 votes par rapport au premier tour) et 48,64 % des suffrages (+ 5,3 points) pour 27 élus sur 35, contre 4 120 votes (+ 520) et 35,56 % (+ 3,16 points) ainsi que 6 sièges pour la liste Calédonie ensemble de Monique Jandot, et contre 1 831 suffrages (+ 70) et 15,8 % (- 0,05 points) pour 2 conseillers municipaux à celle indépendantiste de Jean-Iréné Boano.

Jumelages

Le Mont-Dore est jumelée à Arue, en Polynésie française, depuis 2006, et a signé des protocoles d'amitié avec Nuku Hiva aux îles Marquises en Polynésie française en 2004, Maroochydore sur la Sunshine Coast dans le Queensland en Australie, Luganville sur Espiritu Santo au Vanuatu et Pouébo en Province Nord en 2006.

Population et société

Démographie

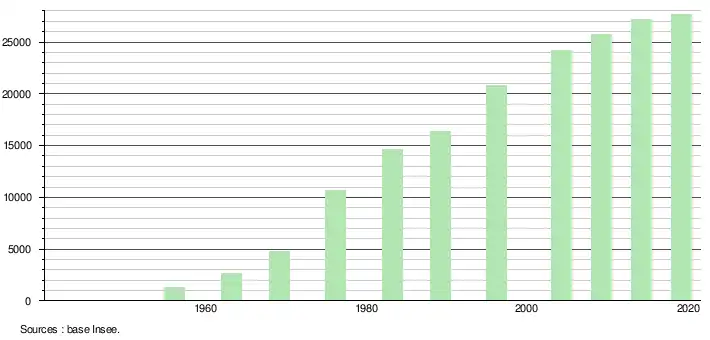

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1956. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee, mais la loi relative à la démocratie de proximité du a, dans ses articles consacrés au recensement de la population, instauré des recensements de la population tous les cinq ans en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, ce qui n’était pas le cas auparavant[14]. Ce recensement se fait en liaison avec l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE), institut de la statistique de la Nouvelle-Calédonie. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[15], les précédents recensements ont eu lieu en 1996, 1989, 1983, 1976, 1969, 1963 et 1956.

En 2019, la commune comptait 27 620 habitants[Note 1], en augmentation de 1,71 % par rapport à 2014 (Nouvelle-Calédonie : +0,98 %).

Tribus

- Aire coutumière Djubéa-Kaponé, environ 1600 résidents en tribu + 300 résidant dans d'autres communes,

- District île Ouen : Ouara

- District Pont des Français : Conception, St Louis

Sports

- Jeunesse sportive du Mont-Dore (en) : club de handball, double vainqueur de la Coupe des clubs champions d'Océanie.

Cultes

Économie et emploi

Le Mont-Dore est avant tout une ville-dortoir dépendant de la ville centre, Nouméa. Le ratio emplois/actifs occupés résidents était de 0,41 dans cette commune en 2002, contre 1,26 à Nouméa, 0,7 à Païta et légèrement moins à Dumbéa (0,35). Ainsi, en 2009, sur les 11 274 actifs occupés résidant dans la commune, 6 716 (59,57 %) travaillaient dans une autre commune, essentiellement Nouméa (6 013, soit 53,34 %), contre 4 558 (40,43 %) au Mont-Dore[I 1]. C'est particulièrement vrai pour les quartiers inclus dans le tissu urbain continu du chef-lieu : ils sont 80,27 % au Pont-des-Français, 78,89 % à La Conception, 77,24 % à Yahoué, 67,4 % à Robinson, 69,58 % à Boulari et 72,57 % à Saint-Michel à travailler dans la commune voisine. C'est aussi vrai dans les zones rurbaines du Vallon-Dore (63,73 %) et du Mont-Dore Sud (60,83 %). Les seuls quartiers où les actifs occupés travaillent majoritairement au Mont-Dore sont Plum (c'est le cas de 59,96 % des résidents, en raison de la présence du centre militaire essentiellement mais aussi la proximité de l'usine du Sud) et la zone de Lembi - Mouirange, Grand Sud et île Ouen, dominées par les activités agricoles (notamment maraîchères) et l'usine du Sud (94,58 % des actifs occupés résidant dans ces quartiers travaillent ainsi au Mont-Dore)[I 1]. En sens inverse, il y avait en 2009 2 483 actifs occupés d'autres communes qui venaient travailler au Mont-Dore (1 493 Nouméens, soit 36,64 % des 4 075 habitants du chef-lieu qui ne travaillent pas dans leur commune de résidence)[I 1].

L'essentiel des actifs occupés mont-doriens travaillent dans le tertiaire (7 378, soit 65,44 %). Il s'agit de la catégorie socio-professionnelle qui travaille le plus à Nouméa : c'est le cas pour 4 687 d'entre eux (soit 63,53 % des actifs mont-doriens travaillant dans ce secteur, et 69,79 % de l'ensemble des actifs de la commune qui partent travailler dans une autre commune). Viennent ensuite les travailleurs du secondaire (3 574 personnes, soit 31,7 %), dont 54,2 % (1 937) travaillent dans une autre commune et 45,8 % (1 637) au Mont-Dore grâce à l'usine du Sud (546 des résidant travaillant sur place dans ce secteur pour la zone Lembi - Mouirange - Grand Sud - île Ouen, 102 à Plum) mais aussi grâce à la petite zone d'activité de La Coulée qui emploie des habitants de ce même quartier (155) mais aussi de ceux voisins du Vallon-Dore (93), du Mont-Dore Sud (100) voire de Plum, entre autres. Enfin, l'agriculture fait travailler 322 actifs occupés habitant la commune (2,86 %), dont 230 (71,43 %) travaillant dans cette commune. Ils sont regroupés surtout dans la zone Lembi - Mouirange - Grand Sud - île Ouen (57 actifs travaillant sur place) et à La Coulée (52), mais aussi à Plum (22), au Mont-Dore Sud (17) ou au Vallon-Dore (16)[I 1].

Il y avait au 3 653 établissements inscrits au Répertoire d'identification des entreprises et des établissements (RIDET) pour le Mont-Dore, soit 11,55 % des entreprises enregistrées dans le Grand Nouméa (contre 73,6 % à Nouméa mais 8,09 % à Dumbéa et 6,77 % à Païta). 933 d'entre elles (25,54 %) touchaient alors au secteur de la construction, suivi par 708 (19,38) dans les services collectifs, sociaux et personnels, 630 (17,25 %) dans l'immobilier, la location et les services aux entreprises, 322 (8,81 %) dans l'agriculture, la chasse et la sylviculture, 264 (7,23 %) dans l'industrie manufacturière (eau en bouteille du Mont-Dore au col de Plum, ferronnerie, agroalimentaire, menuiserie, charpente à la zone industrielle de La Coulée, énergie avec les cinq fermes éoliennes du Mont Négandi, d'Éole Prony I, II et III et du Mont Mau ou encore la centrale électrique à charbon de Prony-Énergies, sous-traitance de l'usine métallurgique du Sud) et 235 (6,43 %) dans le commerce et les réparations automobiles ou d'articles domestiques[I 2]. Le parc d'entreprises a augmenté de 36,8 % au Mont-Dore, soit à peine plus que les 36,5 % de croissance pour la même période à Nouméa, et moins que les 45,5 % à Dumbéa et surtout les 53,9 % à Païta.

Il y avait au Mont-Dore en 2009 1 068 chômeurs, soit un taux de chômage pour la commune de 8,65 % (soit nettement moins que le taux de 13,85 % de l'ensemble de l'archipel, et le deuxième taux le plus faible du Grand Nouméa, derrière les 8 % de Nouméa)[I 1].

Culture locale et patrimoine

Monuments

- L’église de la Conception, elle fut construite en 1874 par les Pères maristes qui avaient fondé la mission de la Conception en 1855. C’est un lieu de pèlerinage très fréquenté, connu pour les nombreux miracles allégués, dont témoignent la présence des nombreux ex-voto dans l’église.

- L’église Sainte Thérèse (Robinson)

- L’église de la Mission de Saint-Louis, elle est située peu avant la tribu de Saint-Louis et construite en 1860 et son clocher en 1878, elle a été fonder par les Pères maristes. Elle doit son nom à Napoléon III, dont Louis était le prénom. Cette église est classée par la Province Sud depuis 2008.

- La chapelle du Vallon-Dore

- La chapelle américaine de Plum, cette chapelle fut construite par les Américains durant la seconde guerre mondiale au sein de leur camp militaire. Elle est classée par la Province Sud depuis 2006.

- Église d’Ouara, elle a été édifiée sur l’île Ouen en 1864, sur le site de la tribu du même nom. Elle est la seconde église de Nouvelle-Calédonie construite en dur après celle de Vao à l’île des Pins. Cette église est classée par la Province Sud depuis 1993.

- La briqueterie, les briqueteries ont longtemps constitué un secteur économique important du Mont-Dore. Lancée vers 1870, stoppée par la grande crise des années 30 puis ressuscitée dans les années 1950, la fabrication de la brique en argile a marqué l’histoire de la commune. Plusieurs vestiges de briqueteries sont aujourd’hui encore visibles au Vallon-Dore. La briqueterie est classée par la Province Sud.

- La forestière (rivière des Pirogues), la baie des Pirogues recèle encore aujourd’hui de bâtiments d’époque que l’on nomme aussi Maison Pérignon ou bâtiments de la Forestière, construits dans un style architectural typique des maisons rurales du début du siècle. Elle est inscrite au patrimoine de la Province Sud depuis 1999.

- Les ruines du village de Prony, fondé à l’origine, en 1867, pour ravitailler Nouméa en bois, il fut transformé en pénitencier en 1873. Ces ruines sont inscrites dans le patrimoine de la Province Sud depuis 2008.

- Exploitation forestière de Port-Boisé (vestiges)

- La Fontaine de Plum (de son vrai nom « la fontaine Joseph Bourgeois ») a été aménagée au col du même nom. C’est un lieu idéal où se rafraîchir avec une eau de source pure et limpide. Une usine d’embouteillage, celle des Eaux du Mont-Dore est installée à quelques encablures de cette fontaine.

- La plage de Carcassonne, lieux de détente et de loisirs aménagé avec table pique-nique et aussi une activité de stand-up paddle est proposée sur cette même plage sur demande.

- Centre culturel du Mont-Dore

Sites naturels

- Aiguille de Prony, reserve naturelle située dans la baie de Prony, elle s’étend sur un diamètre de 200 mètres autour du centre de l’Aiguille. Possibilité de plongée avec des prestataires sur demande.

- Banc Gail, visitée que par les plongeurs de l’Aquarium des Lagons de Nouméa. Le Banc Gail est le plus grand gisement au monde de coraux fluorescents et font depuis cinquante ans la réputation de l’Aquarium.

- Les chutes de la Madeleine, elles se trouvent au cœur de la réserve provinciale du même nom, dans la Plaine des Lacs et à proximité du Parc de la Rivière Bleue. La réserve, d'une superficie de 400 hectares, regroupe 168 espèces végétales (issues de 53 familles botaniques) dont 95 % sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie.

- Les îlots : Casy, Bailly et Porc-Epic. L’îlot Casy est situé au cœur de la baie de Prony, ce magnifique îlot concentre tous les aspects du sud de la Grande Terre : forêt tropicale, maquis miniers et plage de sable blanc. L’îlot Bailly est situé face au Vallon-Dore, l’îlot Bailly fait partie du Parc territorial du Lagon sud. Doté de belles plages, il est un endroit d’accostage idéal pour les pique-niques. L’îlot Porc-Epic est doté d’un phare, le « phare porc-épic », qui compte parmi les six phares du territoire du Mont-Dore. Cet îlot abrite une végétation de pins colonnaires.

- LA THY – Saint-Louis

- Le Parc Provincial de la Rivière Bleue, s’étend sur 22 000 hectares où l’on peut découvrir la faune et la flore calédoniennes. C’est un lieu privilégié de loisirs tels que randonnée, pique-nique, baignade et VTT.

- CAP’DUA, c’est la pointe la plus au sud de la Grande Terre. La vue panoramique sur tout le lagon sud permet, entre juillet et septembre, d'apercevoir les baleines qui viennent sillonner le lagon. Elle est inscrite depuis 2013.

- Le sommet du Mont Dore, du haut de ses 810 mètres, le mont Dore domine le lagon et la ville de Nouméa. Ses couleurs changeantes selon le moment de la journée ou la saison, sa présence majestueuse ont fait de lui un élément fondamental du paysage du sud calédonien. Deux sentiers permettent d’y accéder, vous avez l’entrée par Plum ou bien celle par la Route de la Corniche.

- Anciennes sources thermales de Prony, situées à l’embouchure de la Rivière Bleue dans la baie du Carénage, et signalées par des murettes visibles dans la mer, les sources thermales génèrent une eau légèrement sulfureuse à 43 °C. Elles sont inscrites dans le patrimoine de la Province Sud depuis 2013.

- Bois du Sud, aire de gestion durable de 15 ha créée en 2009. Les Bois du Sud sont une aire protégée au titre du code de l'Environnement. Cette aire a été créée pour garantir la protection et la conservation du patrimoine naturel, ainsi que pour le loisir et la sensibilisation à l'environnement. Des activités à l'intérieur sont disponibles.

Festivités

- Le Festival International des Très-Courts

- Le Blues-Up Festival

- La fête des sports de Boulari (14 juillet)

- La semaine de l’environnement'

- Journée du patrimoine

- La fête des Communautés

- Marché de noël

- Soirée de noël

Personnalités liées à la commune

- Jean-Louis d'Anglebermes

- Réginald Bernut

- Bernard Deladrière

- Pierre Frogier

- Jules Garnier

- Éric Gay

- John Higginson

- Nina Julié

- Anthony Lecren

- Yves Magnier

- Rusmaeni Sanmohamat

- Famille Pidjot

- Charles Pidjot

- Rock Pidjot

- Léonard Sam

- Octave Togna

- Léon Wamytan

- Rock Wamytan

- Grands-chefs anciens : Wattom

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Coupé : au 1er d'azur à un mont d'or, mouvant du bord de l'écu, cantonné des étoiles de la Croix du sud du même, posé sur une mer fascée ondée d'azur et d'argent de quatre pièces ; au 2d parti au I de sable à un wagonnet de mine d'or et au II de gueules à une hache ostensoir d'or[18]. |

|---|---|---|

| Détails | La partie supérieure de l'écu représente le Mont Dore posé sur le bleu de l'océan Pacifique. La constellation de la croix du Sud rappelle la commune est située à l'extrême sud de la Grande Terre. Le wagonnet de mine rappelle l'exploitation de la première mine de nickel du Territoire vers 1873, au « Mont d'Or ». Le dernier quartier représente la hache ostensoir, dont la partie supérieure est en jade de l'Île Ouen. Création Marcel Laffont, adoptée le . |

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Population municipale légale en vigueur au , millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au , date de référence statistique : .

Site de la mairie

- Présentation du quartier de Pont-des-Français

- Présentation du quartier de Yahouén

- Présentation du quartier de La Conception

- Présentation du quartier de Robinson

- Présentation de La Coulée

- Présentation du Vallon-Dore

- Présentation du Mont-Dore Sud

- Présentation de Plum

- Présentation de l'île Ouen

- Présentation de la Lembi - Mouirange

- Présentation du Grand Sud

- Résultats des élections municipales de 2008

Site de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie

Autres sources

- Présentation du Mont-Dore, www.annuaire-mairie.fr

- Présentation du quartier de Boulari

- Présentation du quartier de Saint-Michel

- Présentation de Saint-Louis

- « Nouvelle-Calédonie 98-8 », sur le Code officiel géographique sur le site de l'Insee (consulté le ).

- [PDF] « Provinciales 2009, Droit de cité se positionne », site de l'Association Droit de cité

- Profession de foi d'Ouverture citoyenne sur son site officiel, 24/04/2009

- [PDF] « Provinciales 2009, résultats du Mont-Dore en détails, site de droit de cité »

- Résultats officiels du 1er tour de l'élection présidentielle du 22 avril 2012 dans la commune du Mont-Dore, ministère de l'intérieur

- [PDF] Résultats détaillés de l'élection présidentielle du 22 avril 2012 dans la commune du Mont-Dore, site du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie

- [PDF] Résultats du premier tour des élections législatives de 2012 par commune et bureau de vote de Nouvelle-Calédonie, site du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie

- [PDF] Résultats du second tour des élections législatives de 2012 par commune de Nouvelle-Calédonie, site du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie

- [PDF] Résultats du second tour des élections législatives de 2012 par bureau de vote de Nouvelle-Calédonie, site du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie

- Titre V de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

- Décret no 2004-724 du fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle Calédonie en 2004, publié au JORF no 169 du .

- http://www.isee.nc

- pour les années 1956, 1963, 1969, 1976, 1983, 1989, 1996, 2004, 2009, 2014 et 2019

- « 98817 Le Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie) », sur armorialdefrance.fr (consulté le )

_Limite_communale.jpg.webp)