Le Malzieu-Ville

Le Malzieu-Ville est une commune française, située dans le nord-ouest du département de la Lozère en région Occitanie.

| Le Malzieu-Ville | |

Vue générale sur le village. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lozère |

| Arrondissement | Mende |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac |

| Maire Mandat |

Jean-Noël Brugeron 2020-2026 |

| Code postal | 48140 |

| Code commune | 48090 |

| Démographie | |

| Gentilé | Malzéviens |

| Population municipale |

735 hab. (2020 |

| Densité | 94 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 51′ 25″ nord, 3° 19′ 53″ est |

| Altitude | Min. 826 m Max. 1 063 m |

| Superficie | 7,80 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Saint-Chély-d'Apcher (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Alban-sur-Limagnole |

| Législatives | Circonscription de la Lozère |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | gevaudan.com |

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par la Truyère, le ruisseau de Galastre et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Le Malzieu-Ville est une commune rurale qui compte 735 habitants en 2020. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Chély-d'Apcher. Ses habitants sont appelés les Malzéviens ou Malzéviennes.

Depuis 2021, elle a rejoint Les Plus Beaux Villages de France[1].

Ses vestiges médiévaux sont classés.

Géographie

Localisation

Le Malzieu-Ville se situe dans le nord du département de la Lozère, dans l'ancien pays du Gévaudan.

Communes limitrophes

Géologie et relief

C'est dans la région naturelle de la Margeride que se trouve la vallée où est située la cité. L'altitude moyenne de la commune est de 835 m.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. C'est un climat de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[3].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ruynes - Gendar », sur la commune de Ruynes-en-Margeride, mise en service en 1951[8] et qui se trouve à 18 km à vol d'oiseau[9] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 8,3 °C et la hauteur de précipitations de 729,6 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Aurillac », sur la commune d'Aurillac, dans le département du Cantal, mise en service en 1945 et à 71 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 10,2 °C pour la période 1971-2000[12], à 10,2 °C pour 1981-2010[13], puis à 10,8 °C pour 1991-2020[14].

Milieux naturels et biodiversité

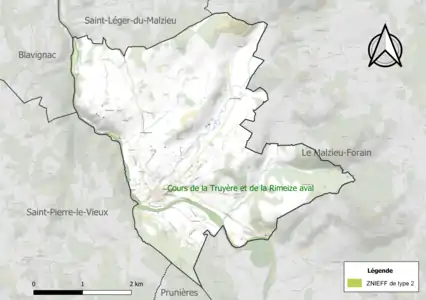

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 4] est recensée sur la commune[15] : la « rivière de la Truyère autour de Malzieu » (65 ha), couvrant 6 communes du département[16] et une ZNIEFF de type 2[Note 5] - [15] : le « cours de la Truyère et de la Rimeize aval » (503 ha), couvrant 14 communes du département[17].

- Cartes des ZNIEFF de type 1 et 2 au Malzieu-Ville.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Le Malzieu-Ville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [18] - [I 1] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Chély-d'Apcher, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 22 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 2] - [I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (68,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (69,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (63,6 %), forêts (19,5 %), zones urbanisées (10,9 %), prairies (4,6 %), eaux continentales[Note 8] (1,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,1 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune du Malzieu-Ville est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Truyère et le ruisseau de Galastre. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1994 et 2003[23] - [21].

Le Malzieu-Ville est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en décembre 2014 pour la période 2014-2023[24]. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par divers arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du , complété par un arrêté de 2020, réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du , abrogeant un arrêté de 2002, rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 9] - [24] - [25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des glissements de terrain et des tassements différentiels[26].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 78,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (15,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 517 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 418 sont en en aléa moyen ou fort, soit 81 %, à comparer aux 14 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune du Malzieu-Ville est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[29].

Toponymie

Plusieurs hypothèses sur l'étymologie du Malzieu ont été émises au fil du temps :

- la plus simple, populaire mais certainemet fausse, est que le Malzieu serait la contraction de « mal aux yeux ». Ce mal aurait été guéri par une source qui aurait existé entre le Malzieu et Saint-Léger ;

- une autre origine pourrait résulter de la substitution d'un Z à un R, Malzieu deviendrait alors Malrieu, par allusion le Galastre, mauvais ruisseau en occitan que ses foucades sortent assez souvent de son lit ;

- la géographie aussi ne manque pas à l'appel à l'appui d'une autre hypothèse. En occitan ancien, le Malzieu se dit « Malgasiu » et gasiu peut se traduire par marécage ou par gué (endroits où l'on marche dans l'eau). Il est certain que la Truyère a souvent divagué dans la plaine située au sud du bourg la transformant en marécage et aussi qu'il y avait bien un gué sur le site du Malzieu, juste en amont du pont de Saint-Chély ;

- la dernière hypothèse s'appuie sur la dénomination de deux villages voisins, Prunières et Le Nozier, évoquant pruniers et noyers. Le Malzieu à travers le latin malus, évoquerait les poiriers[30] qui aiment les sols humides et sont encore nombreux dans plusieurs vallées du Massif central. Un changement du r en z étant possible (donc on serait passé de « rieu » à « zieu »), cela signifierait vallée des pommiers.

Reste le « Ville », qui est un ajout pour éviter les homonymies notamment avec sa commune voisine du Malzieu-Forain.

Histoire

Époque gallo-romaine

À l'époque gauloise, le Gévaudan est habité par les Gabales. Ce peuple, client des Arvernes, s'est battu à leur côté durant la guerre des Gaules[31]. Après la conquête, les Romains ont conservé la même capitale pour les Gabales, Anderitum, devenue Javols. Le village de Javols est situé à environ une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau du Malzieu.

Au Ve siècle, le fonctionnaire de l'empire Sidoine Apollinaire, qui n'est pas encore devenu évêque de Clairmont, réalise un voyage entre l’Auvergne et Narbonne. Il raconte dans un recueil de poème ce voyage qui traverse, notamment, le pays gabale. Il évoque comme première description, la présence d'une « ville altière dans un puits (un trou) »[32]. Les historiens peinent cependant à interpréter ces vers pour savoir de quelle vallée il veut parler, la majorité penchant pour la ville de Mende. Il existait cependant un oppidum romain sur le site du Malzieu[33].

Moyen Âge

Du haut Moyen Âge, il reste des traces, au moins dans les coutumes locales, d'une bataille qui aurait eu lieu contre les Sarrazins au VIIIe siècle. En effet, le « pré des Sarrazins », situé sous le village de Verdezun, attesterait ce combat. Il y a aussi le chemin des « Espagnols ». Les seigneurs du Malzieu se battent avec leurs voisins.

Vers le IXe siècle, des moines de Saint-Gilles s'installent dans la région du Malzieu. Ainsi, ils bâtissent une église consacrée à saint Hippolyte au Malzieu, et une dédiée à saint Laurent à Verdezun[34]. On trouve des sarcophages dans la crypte de l'église.

Durant cette période, en 1055, le Malzieu devient la propriété des barons de Mercœur, l'une des huit baronnies du Gévaudan. Les barons, qui ont un château à Saugues, construisent leur château principal à Verdezun[35]. À la fin du XIIe siècle, la ville du Malzieu se munit de remparts et de grandes tours[33]. En 1307, l'évêque de Mende, Guillaume VI Durand, conclut avec le roi de France l'acte de paréage. Cet acte partage en trois le territoire du Gévaudan : la terre du roi, la terre de l'évêque et la terre commune (administrée également par les barons). Les Mercœur ayant principalement leur possessions en Auvergne, leur baronnie est alors rattachée à la cour de Riom et au parlement de Paris, alors que le reste du Gévaudan est dépendant de la cour et du parlement de Toulouse[36].

Lors de la guerre de Cent Ans, la ville est assiégée et pillée plusieurs fois par les grandes compagnies.

Renaissance

Le Malzieu est un lieu de passage sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle comme l'attestent certaines cartes d'époque et des inscriptions de coquille.

Au XVIe siècle, le Malzieu, catholique, doit faire face à la Réforme protestante et aux guerres de Religion qui s'ensuivent. Lors du massacre de la Saint-Barthélémy, le baron Astorg de Peyre[Note 10], d'un village voisin, est assassiné dans la chambre du roi[37] : sa veuve engage alors un jeune homme, Matthieu Merle, afin de venger la mort de son époux[38]. Dans un contexte d'affaiblissement de l'autorité royale sous Charles IX de troubles dans le Languedoc, le , Merle et ses troupes se dirigent vers le Malzieu et pénètrent dans la cité par la ruse. Ils entrent par le lit d'un ruisseau qui passe sous les murailles, le « trou de Merle ». Là, ils massacrent les treize prêtres de la ville, ainsi que le curé de Rimeize. Ils rançonnent les habitants fortunés, puis détruisent l'église[39]. Merle devient ensuite maître de Grèzes, puis d'une grande partie du Gévaudan.

La riposte contre les troupes de Merle est menée par Anne de Batanay, duc de Joyeuse, soutenu par le roi Henri III depuis Lyon. En , ses généraux recommandent d'assiéger le Malzieu avec 500 arquebusiers et dix canons pour reprendre la ville aux protestants. Les habitants se contentent de répondre aux troupes par la provocation comparant les armées du duc à du « beurre fondu »[40]. Selon Agrippa d'Aubigné, ils injurient la cour d'Henri III[41]. Le , l'armée du duc de Joyeuse, fort de ses moyens modernes, reprend facilement la cité, détruisant les fortifications médiévales tournées vers le pont de la Truyère, mais n'exécute pas l'ordre d'Henri III de raser la cité. Les opposants sont pendus.

Du XVIIe à la Révolution française

Le Malzieu est touché par les grandes épidémies de peste du XVIIe siècle. Le 4 juin 1632, le médecin Jean Conchet, venu du Puy pour désinfecter la ville, préconise d'incendier une maison, mais le feu se communique aux maisons voisines : neuf rues du centre sont anéanties. La reconstruction permet d'adosser les nouvelles maisons aux remparts. On fait alors appel à des architectes et maçons italiens dont l'influence se voit sur les frontons autour de la place centrale du marché ou sur des fenêtres Renaissance à meneau et traverse.

Éloigné de Versailles, le Malzieu offre un terrain de prédilection sur la route de la bête du Gévaudan (1764/1767)[42]. D'après les listes des victimes une seule appartiendrait au Malzieu, mais environ 25 personnes du canton furent attaquées ou tuées en trois ans. Des battues sont organisées à entre autres à partir du village en direction du nord[43]; lors de celle du 7 février 1765, les habitants, qui ne s'y étaient pas associés par défiance vis-à-vis de l'autorité extérieure de Duhamel, sont accusés d'avoir laisser filer le loup en restant au chaud chez eux[44]. Jean Chastel, envoyé par le roi, séjourne au Malzieu avant de tuer la bête. Cette histoire, qui terrorise le village, est aujourd'hui interprétée comme un appel à l'aide royale de la part d'un territoire fidèle, mais délaissé, mais aussi comme une expression des frustrations tant des paysans locaux face aux envoyés de Versailles que de la noblesse locale après la guerre de Sept Ans.

La Révolution française met à mal la fidélité au roi des habitants du Malzieu. Les Ursulines doivent quitter leur monastère. Le , l'église voit ses biens nationalisés, la plupart des prêtres refusent de prêter serment, s'enfuient ou se cachent. Toutefois, tous les habitants ne sont pas d'accord. Les habitants du Malzieu Forain ne veulent pas partager les biens sectionaux avec les commerçants et bourgeois de la ville du Malzieu. Par le décret du , les villages et hameaux qui faisaient partie du Malzieu-Ville sont séparés de celui-ci et donnent naissance à deux nouvelles communes : Le Malzieu-Campagne qui donnera plus tard Le Malzieu-Forain et Verdezun. La Restauration de 1815 est bien acceptée. Des troupes royalistes y viennent chercher le maréchal Soult, qui a trouvé refuge dans le château du général Louis Bertrand Pierre Brun de Villeret, qui y fonde une manufacture de laine en 1827.

Du XIXe siècle à nos jours

Au XIXe siècle, le village est marqué par une certaine rechristianisation. Il continue d'abriter des congrégrations, des processions y ont lieu le . En 1905, la porte de l'église est enfoncée parce que le clergé s'oppose aux inventaires de la loi de Séparation de l’Église et de l’État.

Le Malzieu reste encore un territoire rural à vocation agricole avec de nombreux prés à brebis et à vaches. Les activités agricoles comme les grandes foires de la Sainte-Barbe sur la place du foirail et le travail de la laine de mouton déclinent au profit d'une timide industrialisation et d'un fort développement des services. Le Malzieu est l'un des premiers villages électrifiés de Lozère. Aujourd'hui, l'industrie agro-alimentaire (Tellus), l'industrie textile de la peau de mouton (ifoolki), l'industrie du bois et l'industrie du métal (France Résille) se maintiennent sporadiquement.

Le Malzieu n'échappe pas cependant aux grands conflits contemporains. Il envoie son lot de poilus et paie son tribut à la Première Guerre mondiale. Le dernier poilu mort au front, alors même que l'armistice du a sonné, vient de Montchabrier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Malzieu se distingue par sa Résistance à l'Occupation. Au pied du Mont-Mouchet et des Gorges de la Truyère, il sert de point d'appui aux résistants. Un médecin du nom de Marc Monod soigne de nombreux résistants. Des juifs trouvent refuge au Malzieu, protégés par plusieurs Justes. Simone Serrière, Henri et Hélène Cordesse hébergent un temps la famille Reiss, composée d'une mère et de ses quatre enfants, au pensionnat des frères des écoles chrétiennes[45]. Le sergent Marcellin Cazals résiste aux ordres d'arrestation des autorités en prévenant des opérations, sauvant ainsi des juifs cachés dans la gendarmerie.

Au XXe siècle, les services se développent. Le Malzieu sert de relais de poste entre Paris, Lyon et Toulouse. À la Belle Époque, on ne compte pas moins de sept hôtels-restaurants, qui se distinguent par des menus très copieux d'inspiration lyonnaise. Le Malzieu vante ses cures d'air en altitude. Après guerre, le Malzieu s'étale hors des remparts. Un mouvement de périurbanisation s'opère et de nouveaux lotissements se construisent tout autour des remparts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Le Malzieu fait figure de pionnier du tourisme en Margeride et développe le tourisme vert. En 1963, un établissement VVF pionnier (Village vacances familles) s'installe à Ganigal. En 1971, le village est classé station verte. Les remparts médiévaux sont entièrement restaurés et classés monument historique. Une grande base de loisirs avec terrain de tennis, terrain de football, de basket, de skate, de tennis de table, aire de pique-nique, aire de jeu, piscines en plein-air, piste de chevaux, parcours VTT et quad s'étend le long de la Truyère. La proximité de l'autoroute A75 en a facilité l'accès. Plusieurs manifestations sont organisées dont Les Médiévales[46] et les Musicales.

En 2021, Le Malzieu-Ville adhère à l'association Les Plus Beaux Villages de France[47].

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

Le Malzieu fait partie de la communauté de communes des Terres d'Apcher de 2007 à 2017. Depuis cette date, elle fait partie de la communauté de communes des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac.

Découpage administratif

- Le Malzieu est, jusqu'en 2015, le chef-lieu du canton du Malzieu-Ville, dont le conseiller général est Jean-Noël Brugeron, maire du Malzieu. Depuis cette date, elle fait partie du canton de Saint-Alban-sur-Limagnole.

- La commune fait partie de la circonscription de la Lozère, dont le député est Pierre Morel-A-l'Huissier.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[50]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[51].

En 2020, la commune comptait 735 habitants[Note 11], en diminution de 1,74 % par rapport à 2014 (Lozère : +0,36 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 360 ménages fiscaux[Note 12], regroupant 665 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 380 €[I 4] (20 420 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 4,6 % | 5,3 % | 6,1 % |

| Département[I 7] | 5 % | 6,4 % | 7,1 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 358 personnes, parmi lesquelles on compte 73,7 % d'actifs (67,6 % ayant un emploi et 6,1 % de chômeurs) et 26,3 % d'inactifs[Note 13] - [I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Saint-Chély-d'Apcher, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 9]. Elle compte 332 emplois en 2018, contre 368 en 2013 et 391 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 254, soit un indicateur de concentration d'emploi de 130,6 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 43 %[I 10].

Sur ces 254 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 113 travaillent dans la commune, soit 45 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 74,8 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,8 % les transports en commun, 15,8 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 8,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes du Malzieu-Ville.

- Chapelle Saint-Vincent-de-Paul de l'hospice du Malzieu-Ville.

- Couvent des Ursulines du Malzieu-Ville, datant du XVe siècle.

La Collégiale Saint-Hippolyte

L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[54].

La première église romane Saint-Hippolyte du Malzieu-Ville, fut fondée par les moines de Saint-Gilles. Elle fut détruite pendant les guerres de Religion en 1573 par les Huguenots de Merle et reconstruite en 1582 dans le style gothique.

Un Christ en bois du XIIIe siècle et classé par les beaux-arts occupe un pan de mur.

En 1882, cette église est remplacée par une autre, plus grande, sur la demande de l'abbé Ruffin Clavel.

Les tours de l'édifice

Le Malzieu au Moyen Âge possédait sept tours qui étaient reliées entre elles par des remparts :

- la tour de Mercœur (en 1739, elle est désignée « Tour de Jaumes ») située au nord-ouest, est fort abaissée et recouverte d'un toit ;

- la tour de Jonas, est emportée le par une crue du Galastre, les ponts sont tous noyés, la tour de sera jamais reconstruite faute de moyens ;

- la tour de Bodon à l'est, elle est la tour la mieux conservée, elle abrite l'office de tourisme ;

- la tour de Crussols, de nos jours, il n'en reste que de minces traces ;

- la tour de Thaler est située au nord-ouest au côté du trou de Merle, écrêtée mais conservée ;

- la tour de la Communauté, détruite par les troupes de Joyeuse ;

- la tour de Tourlande, détruite par les troupes de Joyeuse.

Les autres Tours

Il y avait aussi trois autres tours qui à l'intérieur des remparts étaient censées former le Château, l'une d'entre elles était la tour de Baude, celle-ci est la seule qui reste du château.

Un autre tour est le beffroi, qui porte l'horloge. Il servit autrefois de prison.

Les places

Le Malzieu en possède au moins sept, certaines ont plus d'importance que d'autres :

- la place de Leyde, sur laquelle débouche l'avenue Pierre-Rousset ;

- la place Eugène-de-Rozière connue aussi comme « place de la Vierge », très prisée lors des vide-greniers estivaux ;

- la place du Foirail, certainement la plus active de nos jours ;

- la place Jean-Boulet, sur laquelle sont situées la Poste et l'ancienne école publique des filles ;

- la place du Soubeyran, sur laquelle débouche la rue Torte ;

- la place du Marché, où trône une croix de granit. Plusieurs maisons anciennes de cette place comportent au-dessus de leur porte supérieure un encadrement en granit de forme triangulaire ;

- la place de l'Église ou de l'Abbé-Clavel qui était un cimetière de 1582 à 1882.

Couvent des Ursulines et stèle dédiée à Robert de Flers, place Eugène-de-Rozière.

Couvent des Ursulines et stèle dédiée à Robert de Flers, place Eugène-de-Rozière. Rempart et porte Haute.

Rempart et porte Haute. Place du Marché.

Place du Marché. Place de la Vierge.

Place de la Vierge.

La place de la Poste, la statue de l'homme-loup/Bête du Gévaudan, la tour de Bodon.

La place de la Poste, la statue de l'homme-loup/Bête du Gévaudan, la tour de Bodon.

Cinéma

La salle des fêtes du Malzieu-Ville a été utilisée pour le tournage des scènes de bal dans le film Hors la loi de Robin Davis (1985) avec le tout jeune Clovis Cornillac[55].

Langue

L'occitan encore parlé dans le village est auvergnat et non pas languedocien. Plusieurs communes du nord de la Lozère appartiennent en effet à l'Auvergne dialectale alors qu'elles sont languedociennes depuis des siècles.

Personnalités liées à la commune

- Vital de Lestang (1588-1621), évêque de Carcassonne.

- Louis Bertrand Pierre Brun de Villeret (1773-1845), général français, né et mort au Malzieu.

- Louis d'Aurelle de Paladines (1804-1877), général français natif du Malzieu.

- Robert de Flers (1872-1927), ancien conseiller général de la Lozère pour le canton du Malzieu.

- René Souchon né le au Malzieu, ancien maire d'Aurillac, député, et président du conseil régional d'Auvergne.

- Eugène Thomas Louis Marie de Rozière (1820-1896). Professeur à l'École des chartes, professeur au Collège de France, inspecteur général des Archives de France, officier de la Légion d'honneur, il fut maire, conseiller général et sénateur de la Lozère. Sa fille Marguerite épousa en 1871 Raoul de La Motte-Ango, marquis de Flers. De ce mariage est né Robert de Flers[56].

- Marcellin Cazals (1905-2001), un des 23 justes parmi les Nations de la Lozère.

Héraldique

|

Son blasonnement est : de sinople à la tour d'argent, ouverte, ajourée et maçonnée de sable, au chef cousu d'azur chargé d'une lettre M onciale d'or, au franc-canton d'argent chargé d'une croix patriarcale de gueules. Néanmoins la mairie semble arborer des armoiries légèrement différentes : le M onciale étant de sable (noir) de même pour la croix patriarcale (ou croix de Lorraine)[57]. |

|---|

Sur l'une des portes des remparts de la ville, on trouve sous le blason, un phylactère avec la devise de la cité « Vireti Gemma » (Perle de la vallée).

Voir aussi

Bibliographie

- Club Les Remparts, Ombres et lumières sur les tours du Malzieu de l'origine à nos jours, Marvejols,

- Joseph Tichit, « Le canton du Malzieu », Lou Païs, no 397, , p. 4-29

- Georges Archer, Le Malzieu, histoire d'un canton de la Lozère, Montpellier, 1964

- Didier Catarina, « Une exception judiciaire en Languedoc : les prévôtés de Saugues et du Malzieu à la fin du XVIIIe siècle », Cahiers de la Haute-Loire, Le Puy-en-Velay,

- Jay Smith, Monsters of the Gevaudan, Harvard, 2011

- Limor Yagil, Des Policiers et gendarmes sous l'Occupation 1940-1944, 2018

- Patrick Cabanel, Histoire des Justes de France, 2012

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- François Astorg de Cardaillac de Peyre plus précisément

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 au Malzieu-Ville » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans la Lozère » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 au Malzieu-Ville » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la Lozère » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 au Malzieu-Ville » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

Autres sources

- « Lozère : le Malzieu-Ville rejoint les "Plus Beaux Villages de France" », sur France 3 Occitanie (consulté le )

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Ruynes - Gendar - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Malzieu-Ville et Ruynes-en-Margeride », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Ruynes - Gendar - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Malzieu-Ville et Aurillac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique d'Aurillac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Aurillac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Aurillac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune duMalzieu-Ville », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « rivière de la Truyère autour de Malzieu » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cours de la Truyère et de la Rimeize aval » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune du Malzieu-Ville », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans la Lozère », sur www.lozere.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Défense des forêts contre l'incendie (DFCI) », sur www.lozere.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans la Lozère », sur www.lozere.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans la Lozère », sur www.lozere.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune du Malzieu-Ville », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Mal signifie "mauvais" en occitan et est employé dans de nombreux toponymes n'ayant rien à voir avec les fruitiers !

- Jules César, De bello Galico, Livre VII, chap.LXXV

- Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome I, p. 190.

- (fr) Site de la commune, patrimoine

- Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome I, p. 610.

- Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome I, p. 615.

- Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome I, p. 611.

- [PDF] Arbre généalogique des Peyre

- Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome I, p. 826.

- Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome I, p. 828.

- J.A. de Thou, Histoire universelle, .

- Agrippa d'Aubigné, Histoire universelle, .

- « Télévision. La Bête du Gévaudan sur France 3 avec Stéphane Bern, 2021 », sur France 3 Occitanie (consulté le )

- Le labo des archives, « Quelle trace de la chasse à la bête du Gévaudan ? », sur Archives nationales, carnet de recherche (consulté le )

- (en) Jay SMITH, « Monsters of the Gevaudan: The Making of a Beast. », The American Historical Review, Harvard University Press, vol. 118, no 2, , p. 597–598 (DOI 10.1093/ahr/118.2.597)

- P Cabanel, Histoire des Justes de France.

- « Festival médiéval 2021 - Les Médiévales du Malzieu », sur lesmedievalesdumalzieu.org (consulté le )

- Le Malzieu-Ville Cité médiévale en Gévaudan, Les Plus Beaux Villages de France, consulté le .

- D'après FranceGenWeb.org

- « Le nouveau conseil municipal est installé », sur Midi Libre, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Église paroissiale Saint-Hippolyte », notice no IA48001301, base Mérimée, ministère français de la Culture (consulté le ).

- http://www.l2tc.com/cherche.php?titre=Hors-la-loi&exact=oui&annee=1985

- Le Malzieu : Personnages célèbres

- [image] Logo sur le site officiel de la commune