Fantômas

Fantômas est un personnage de fiction français créé en –[10] par Pierre Souvestre et Marcel Allain. La silhouette encagoulée du maître du crime devient une figure emblématique de la littérature populaire de la Belle Époque et du serial français à la suite de la diffusion des trente-deux romans des deux coauteurs (1911–1913) et de cinq adaptations cinématographiques réalisées par Louis Feuillade (1913–1914). La saga connaît un succès public et suscite l'enthousiasme de grands écrivains et artistes.

| Fantômas | |

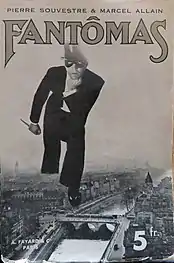

![Couverture du premier volume de la série Fantômas coécrite par Pierre Souvestre et Marcel Allain, éditions Arthème Fayard, 1911.Artiste anonyme ; les illustrations de couverture des volumes suivants seront l'œuvre de Gino Starace« Restait à trouver une illustration saisissante pour la couverture du premier volume. Aucun des projets présentés n'étant assez percutant, Fayard suggère alors de fouiller dans le carton rempli d'affiches publicitaires, qu'un dessinateur éconduit a laissé dans son bureau. Marcel Allain y déniche un projet d'affiche concernant les « Pilules Pink pour personnes pâles ». Elle représente un homme masqué en habit de soirée qui enjambe les toits de Paris ; sa main droite laisse échapper dans le ciel une traînée de pilules. Une idée à creuser, mais dont l'auteur a omis de laisser nom et adresse. Il ne s'est jamais fait connaître depuis la naissance du mythe à l'imagerie duquel il a contribué malgré lui. Voici comment : « Puisque vous tenez à cette affiche, propose Fayard, il n'y a qu'à effacer la traînée de pilules, remplacer la boîte par un poignard, et ça fera l'affaire… » Ainsi est née, selon l'expression de Robert Desnos, une image classique de l'onirologie parisienne. Elle n'a cessé d'inspirer illustrateurs et peintres. L'un d'eux, Magritte, s'est borné à la reproduire en remplaçant le poignard par une rose. »,« La 1re couverture de cette dernière série [Fantômas], reproduite ci-dessous est anonyme. Il s'agit en fait d'un montage effectué à partir d'un projet d'affiche publicitaire retouché pour les besoins de la cause. »,Artiaga et Letourneux 2013, p. 19..](https://img.franco.wiki/i/Fantomas_1911.jpg.webp) Couverture du premier volume de la série Fantômas coécrite par Pierre Souvestre et Marcel Allain, éditions Arthème Fayard, 1911. Artiste anonyme ; les illustrations de couverture des volumes suivants seront l'œuvre de Gino Starace[n 5] - [n 6] - [9]. | |

| Alias | Génie du crime Maître de tout et de tous L'Homme aux cent visages |

|---|---|

| Origine | France |

| Sexe | Masculin |

| Activité | Criminel |

| Ennemi de | Jérôme Fandor Commissaire Juve Hélène Gurn |

| Créé par | Pierre Souvestre Marcel Allain |

| Interprété par | René Navarre (1913–1914) Edward Roseman (1920–1921) Jean Galland (1932) Jean-Michel Smet (1937) Marcel Herrand (1947) Maurice Teynac (1949) Jean Marais (1964–1967) Helmut Berger (1979) |

| Voix | Paul Bernard (1946–1947) Raymond Pellegrin (1964–1967) Roger Carel (1973–1974) Philippe Clay (1984) Med Hondo (1991) |

| Films | Fantômas (1913) Juve contre Fantômas (1913) Le Mort qui tue (1913) Fantômas contre Fantômas (1914) Le Faux Magistrat (1914) Fantômas (1920–1921) Fantômas (1932) Monsieur Fantômas (1937) Fantômas (1947) Fantômas contre Fantômas (1949) Fantômas (1964) Fantômas se déchaîne (1965) Fantômas contre Scotland Yard (1967) |

| Romans | Fantômas Juve contre Fantômas Le Mort qui tue L'Agent secret Un Roi prisonnier de Fantômas Le Policier apache Le Pendu de Londres La Fille de Fantômas Le Fiacre de nuit La Main coupée L'Arrestation Le Magistrat La Livrée du crime La Mort de Juve L'Évadée de Saint-Lazare La Disparition de Fandor Le Mariage de Fantômas L'Assassin de Lady Beltham La Guêpe rouge Les Souliers du mort Le Train perdu Les Amours d'un prince Le Bouquet tragique Le Jockey masqué Le Cercueil vide Le Faiseur de reines Le Cadavre géant Le Voleur d'or La Série rouge L'Hôtel du crime La Cravate de chanvre La Fin de Fantômas Est-il ressuscité ? Fantômas roi des recéleurs Fantômas en danger Fantômas prend sa revanche Fantômas attaque Fandor Si c'était Fantômas ? Oui, c'est Fantômas !… Fantômas joue et gagne Fantômas rencontre l'amour Fantômas vole des blondes Fantômas mène le bal |

| Pièces | Fantômas (1921) Fantômas revient (2005) Fantômas probablement (2008) |

| Première apparition | Fantômas (1911) |

| Dernière apparition | Fantômas mène le bal (1963) |

| Épisodes | 43 |

| Éditeurs | Arthème Fayard (1911–1963) |

Interrompue par la mort de Pierre Souvestre et le déclenchement de la Première Guerre mondiale[11], la série est reprise par le seul Marcel Allain après-guerre et fait de nouveau l'objet d'adaptations cinématographiques durant les années 1930–1940, puis d'une adaptation comique très libre avec Jean Marais et Louis de Funès durant les années 1960. Lointainement inspiré des criminels des films de James Bond, ce Fantômas au masque bleuâtre tend aujourd'hui à éclipser l'œuvre originale dans la mémoire collective[12].

Histoire

Contexte d'écriture

Fantômas demeure un des feuilletons les plus marquants de la littérature populaire en France.

Le personnage-titre s'inscrit dans la tradition des personnages fictifs de génies du mal, « perversions du surhomme romantique » imaginées sous le Second Empire, tels Rocambole (avant sa reconversion héroïque) et son mentor Sir Williams, conçus par Pierre Ponson du Terrail, ainsi que le colonel Bozzo-Corona, « parrain » prétendument immortel de la société secrète criminelle des Habits noirs, création de Paul Féval[13]. Ce type de protagoniste criminel s'acclimate « sans difficulté aux nouveaux contextes » de la fin du XIXe siècle, observe l'historien Dominique Kalifa[13].

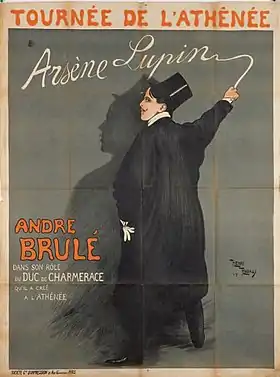

Ainsi, Fantômas compte d'immédiats prédécesseurs littéraires apparus à la Belle Époque, tel Zigomar, criminel encagoulé créé par Léon Sazie, ou comme Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc, hors-la-loi moins terrifiant mais non dénué d'ombres[14]. Le Fantôme de l'Opéra inspire également un passage du volume Le Fiacre de nuit (1911) où Fantômas fait s'écraser un énorme luminaire sur la clientèle du grand magasin « Paris-Galeries », à l'instar du lustre qu'Erik le Fantôme précipite sur les spectateurs de l'Opéra-Garnier dans le roman de Gaston Leroux, paru un an plus tôt[15] - [n 7].

Pierre Souvestre et Marcel Allain qui écrivent des roman-feuilletons depuis 1909, cosignent entre 1911 et 1913 Fantômas, une série de trente-deux volumes (environ 15 000 pages) à 65 centimes, l'éditeur Arthème Fayard leur imposant par contrat l'écriture d'un roman par mois[16].

Selon Marcel Allain, à cause du rythme de production exigé par Arthème Fayard, les volumes du roman ont été initialement dictés par lui et Pierre Souvestre à l'aide d'un dictaphone, puis saisis la nuit par des dactylos[n 8]. Par ce procédé, Fantômas impose un style débridé (qui évoquera aux surréalistes l'écriture automatique) ainsi que des intrigues sombres et tortueuses construites autour des crimes de son (anti)héros à l'imagination sans limite, intrigues animées par des courses poursuites échevelées qui font appel à toutes les ressources de la technologie (automobile, train, paquebot — et même fusée dans les années 1960) et baignées dans une atmosphère poético-fantastique[16].

Fantômas ressuscite par ailleurs, pour les lecteurs contemporains, la société de la Belle Époque et notamment un Paris disparu, dans la lignée des feuilletonistes du XIXe siècle (Eugène Sue notamment), les apaches succédant aux mohicans d'Alexandre Dumas dans la jungle urbaine européenne. L'insaisissable bandit, l'« armée du crime »[n 9] dont il dispose ainsi que ses adversaires font également de brèves échappées en Afrique et en Amérique, jusque dans l'espace dans le dernier épisode rédigé par Marcel Allain seul. Pierre Souvestre et Marcel Allain collectionnent ainsi les faits divers qui émaillent la presse française mais aussi anglo-saxonne, participant à la psychose d'insécurité relayée par cette presse[16].

Oubli littéraire, succès au cinéma

Le triomphe du bandit masqué fut immédiat : Blaise Cendrars écrit dans la revue d'Apollinaire Les Soirées de Paris : « Fantômas, c'est l’Énéide des temps modernes. » Apollinaire, Max Jacob, Blaise Cendrars, Robert Desnos, Jean Cocteau et les surréalistes célébrèrent à l'envi le criminel en cagoule et collants noirs (l'uniforme de la plupart de ses mauvais coup nocturnes) ou masqué d'un loup noir, en frac et haut de forme, enjambant Paris en brandissant un couteau ensanglanté (la célèbre couverture de l'édition originale du premier volume, souvent reprise et elle-même inspirée par une publicité pour des pilules).

Fantômas est davantage connu aujourd'hui dans l'imaginaire populaire par le biais des comédies d'aventures avec Louis de Funès et Jean Marais. Cependant, le masque bleu et les gadgets technologiques (dont la Citroën DS volante) du bandit, le Juve hystérique et maladroit et le Fandor ambigu (pour cause puisque le même acteur — Jean Marais — interprète le criminel et son irréductible ennemi, le journaliste Fandor) de cette trilogie cinématographique n'entretiennent aucun rapport avec la saga littéraire de Pierre Souvestre et Marcel Allain, le seul élément fidèle demeurant la propension au déguisement des personnages principaux.

Contrairement à son rival Arsène Lupin, Fantômas semble être désormais cantonné à cette série cinématographique, malgré la télésuite de Claude Chabrol et Juan Bunuel dans les années 1970, avec Helmut Berger en Fantômas, Gayle Hunnicutt et Jacques Dufilho et les divers projets d'adaptations annoncés depuis.

Personnages

Fantômas

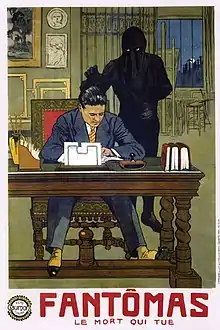

Affiche du film Le Mort qui tue réalisé par Louis Feuillade, Gaumont, 1913.

« Génie du crime » affublé de plusieurs surnoms (le « maître de l'effroi », le « tortionnaire », « l'insaisissable », etc.), le visage et la véritable identité de Fantômas demeurent inconnus.

Dans des indications rédigées en 1958 à l'intention des illustrateurs de bande dessinée[22] - [23], Marcel Allain décrit le terrible bandit sous trois apparences, sans compter les nombreux et habiles déguisements qui le rendent totalement méconnaissable.

Au naturel, il apparaît comme un quadragénaire athlétique, élégant et courtois (bien qu'assassin impitoyable), « glabre, avec un visage long et distingué, l'air autoritaire, les traits un peu américains ».

Pour accomplir ses forfaits, il adopte parfois l'apparence traditionnelle du « gentleman coupable »[22] popularisé par Arsène Lupin, dont les aventures inspirent fortement le roman initial de la saga fantômassienne[24] : vêtu d'un smoking, coiffé d'un haut-de-forme et le visage dissimulé par un loup de velours, conformément à l'illustration anonyme de la couverture du premier roman[25].

Toutefois, aux yeux de son cocréateur, la silhouette « légendaire » de Fantômas demeure celle du criminel portant un collant noir (sans cape) ainsi qu'une cagoule ne laissant voir que ses yeux, « en somme, la tenue du rat d'hôtel »[22] - [12].

Cruel, il n'hésite pas à torturer et à tuer pour arriver à ses fins. Ses crimes ont parfois été inspirés par les actualités et les faits-divers de l'époque, que les auteurs compilaient dans un dossier intitulé « l'armoire aux trucs »[n 10].

_-_La_Disparition_de_Fandor.jpg.webp)

Fantômas portant sa cagoule et son collant noir de « rat d'hôtel »

(couverture du 16e volume)._-_L'H%C3%B4tel_du_crime.jpg.webp)

Fantômas portant un loup et un costume de soirée

(couverture du 30e volume).

Juve

|

| |

Les personnages du policier et du journaliste, futurs héros de Fantômas, apparaissent pour la première fois dans ce feuilleton. | ||

Inspecteur de la Sûreté de Paris, « d'aspect énergique, actif, remuant, resté jeune malgré la quarantaine, […] intelligent, persévérant, volontaire, audacieux »[28], Juve est l'ennemi acharné, voire obsessionnel, de Fantômas. Il réside au 142 de la rue Bonaparte à Paris. Sa vie est vouée à la capture — ou à la destruction — du monstre.

À la fin du trente-deuxième volume, lors du naufrage du paquebot Gigantic, le génie du crime révèle à Juve qu'il n'est autre que son propre frère, suscitant l'indignation puis la stupeur du policier. Les deux ennemis jurés sont ensuite engloutis dans les flots avant d'avoir pu sceller leur réconciliation. Toutefois, lorsque Marcel Allain reprend seul l'écriture de la série à partir de 1926, il dédaigne cette révélation dramatique : se réveillant sur un toit avec Fandor, l'inspecteur se contente de ridiculiser ce prétendu lien familial par une brève allusion, selon le principe de la continuité rétroactive.

Jérôme Fandor

Anciennement Charles Rambert, fils d’Étienne Rambert et d’Alice, deux victimes de Fantômas. Impliqué malgré lui dans un meurtre commis par le génie du crime, Fandor devient l'allié et l'ami indéfectible de son « père spirituel » Juve. De fait, l'inspecteur lui fournit une nouvelle identité afin de le protéger du criminel ayant décimé sa famille. Jeune, sportif, gouailleur et tête brûlée, Charles Rambert se mue en Jérôme Fandor, journaliste intrépide œuvrant au périodique « La Capitale », conformément à la figure héroïque du jeune reporter promise à un bel avenir, de Rouletabille à Tintin[29]. Fandor devient également le fiancé d'Hélène, que Fantômas tente de lui arracher.

_-_Juve_contre_Fant%C3%B4mas.jpg.webp)

Grâce à un tonneau, Juve et Fandor échappent à l'incendie des entrepôts de Bercy

(couverture du 2e volume).

Hélène

Belle, intelligente et courageuse, Hélène est fiancée à Fandor et finit par se battre à ses côtés contre Fantômas, son père putatif. Faisant preuve d'un amour paternel jaloux et possessif, le maître du crime protège constamment Hélène — fût-ce contre le prince Vladimir, son propre fils — tout en s'évertuant à la séparer de Fandor. Selon la tradition feuilletonnesque relative au mystère des origines exotiques, le volume La fin de Fantômas révèle qu'Hélène est la fille de l'empereur des Indes[30]. Cependant, Marcel Allain néglige derechef cet élément lors de la reprise de la série en 1926 : Fantômas apparaît désormais comme le véritable père de la fiancée de Fandor[n 11]. Ainsi, Allain critiquera le Fantômas d'André Hunebelle en évoquant de manière caustique les intentions « incestueuses » du criminel au masque bleu envers Hélène[33], bien que les deux personnages ne soient pas apparentés dans cette adaptation cinématographique.

_-_La_Fille_de_Fant%C3%B4mas_(1911).jpg.webp)

Hélène

(couverture du 8e volume)._-_La_Cravate_de_chanvre.jpg.webp)

Hélène et Fandor ligotés

(couverture du 31e volume).

Lady Maud Beltham

Mariée très jeune à Lord Beltham, dont Fantômas était l'aide de camp durant la Seconde Guerre des Boers sous le nom de Gurn, Lady Beltham est rapidement devenue la maîtresse de ce dernier. Elle est constamment tiraillée entre son honnêteté foncière et son amour pour le bandit.

_-_La_Gu%C3%AApe_rouge.jpg.webp)

Lady Beltham sort de son cercueil

(couverture du 19e volume).

Bouzille

.jpg.webp)

Bouzille est un chemineau sympathique qui exerce mille petits métiers, de fripier à employé de la morgue, en passant par vendeur de coco, entre deux séjours en prison (en hiver avec chauffage, de préférence[34]). Il apporte fréquemment une touche humoristique à la saga[35].

Contre espèces sonnantes et trébuchantes, le vagabond rend service à Juve et Fandor bien qu'il puisse être employé occasionnellement par le maître du crime. Mangeant ainsi à tous les râteliers, Bouzille réussit généralement à tirer son épingle du jeu et à rester en bons termes avec les diverses parties en présence. Fantômas va jusqu'à le transformer en paquet-poste afin de lui épargner charitablement de tomber sous les balles de la police[36] - [37].

Les apaches

_-_Le_Policier_apache_(1911).jpg.webp)

Solitaire par nature, le surhomme maléfique — Zigomar ou Fantômas — s'entoure néanmoins de complices « minables, truands misérables, pierreuses et rôdeurs de barrière, des pieds nickelés sans envergure »[38]. Par son sang-froid et sa distinction, l'orfèvre du crime se démarque de ces « petits artisans » à qui il impose fermement son autorité lorsqu'ils osent exprimer occasionnellement quelque velléité d'indépendance[39].

Parmi les comparses de l'Insaisissable, le sinistre Bedeau, « d'âge mûr, mais déjà vieilli par la débauche », doit son surnom à sa coutume de « sonner » les passants « en leur frappant le crâne contre le bord du trottoir »[40]. Avec les autres arsouilles aux sobriquets suggestifs de la bande des Ténébreux (ou bande des Chiffres), le myope Œil de Bœuf, Bec de Gaz, Beaumôme, Mort-Subite, Le Barbu, Bébé, Ma Pomme, Fleur de Rogue et les prostituées Ernestine et Adèle, barbares modernes issus de la pègre des bas-fonds parisiens chantés par Aristide Bruant[41], il offre le reflet littéraire de la figure mi-pittoresque, mi-inquiétante de l'apache, incarnation médiatique des classes dangereuses de la Belle Époque[42]. La bande se réunit habituellement Au rendez-vous des Aminches, le cabaret du père Korn, où elle commande force « saladiers de rouge » en usant volontiers d'un argot feuilletonnesque[43].

La Toulouche est une vieille receleuse associée à la bande d'apaches de Fantômas. Elle se rend souvent coupable de méfaits grand-guignolesques. Entre autres exemples, elle dissimule un magot dans les entrailles d'un cadavre[44] et assassine le détective Tom Bob en lui déchiquetant la gorge à coup de dents avant de laper son sang pour éviter de tacher le plancher[45]. Femme de tête, elle semble parfois dominer les apaches et s'attire souvent le respect du maître du crime lui-même[46].

Médias

Pierre Souvestre et Marcel Allain

_-_La_Main_coup%C3%A9e.jpg.webp)

_-_L'Arrestation_de_Fant%C3%B4mas.jpg.webp)

_-_La_Livr%C3%A9e_du_crime.jpg.webp)

_-_Les_Amours_d'un_prince.jpg.webp)

_-_La_Fin_de_Fant%C3%B4mas.jpg.webp)

- Fantômas, Fayard, coll. « Le Livre populaire »,

- Juve contre Fantômas, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Adapté au cinéma par Louis Feuillade en 1913.

- Le Mort qui tue, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas se venge en 1932.

Adapté au cinéma par Louis Feuillade en 1913. - L'Agent secret, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Une Ruse de Fantômas en 1932.

- Un Roi prisonnier de Fantômas, Fayard, coll. « Le Livre populaire »,

- Le Policier apache, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Le Policier… Fantômas en 1932.

Adapté au cinéma par Louis Feuillade en 1914 sous le titre Fantômas contre Fantômas. - Le Pendu de Londres, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Aux Mains de Fantômas en 1932.

- La Fille de Fantômas, Fayard, coll. « Le Livre populaire »,

- Le Fiacre de nuit, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Le Fiacre de Fantômas en 1932.

- La Main coupée, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas à Monaco en 1932.

- L'Arrestation de Fantômas, Fayard, coll. « Le Livre populaire »,

- Le Magistrat cambrioleur, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Le Juge Fantômas en 1933.

Adapté au cinéma sous le titre Le Faux Magistrat. - La Livrée du crime, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient La Livrée de Fantômas en 1933.

- La Mort de Juve, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas tue Juve en 1933.

- L'Évadée de Saint-Lazare, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas roi du crime en 1933.

- La Disparition de Fandor, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fandor contre Fantômas en 1933.

- Le Mariage de Fantômas, Fayard, coll. « Le Livre populaire »,

- L'Assassin de Lady Beltham, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Les Amours de Fantômas en 1933.

- La Guêpe rouge, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Un défi de Fantômas en 1933.

- Les Souliers du mort, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas rôde en 1933.

- Le Train perdu, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Le Train de Fantômas en 1933.

- Les Amours d'un prince, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas s'amuse en 1933.

- Le Bouquet tragique, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Le Bouquet de Fantômas en 1934.

- Le Jockey masqué, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas roi du turf ! en 1934.

- Le Cercueil vide, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Le cercueil de Fantômas en 1934.

- Le Faiseur de reines, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas contre l'amour en 1934.

- Le Cadavre géant, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Le spectre de Fantômas en 1934.

- Le Voleur d'or, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Prisonnier de Fantômas en 1934.

- La Série rouge, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas s'évade en 1934.

- L'Hôtel du crime, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas accuse en 1934.

- La Cravate de chanvre, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Le domestique de Fantômas en 1934.

- La Fin de Fantômas, Fayard, coll. « Le Livre populaire », Devient Fantômas est-il mort ? en 1934.

En 1932–1934, Fayard réédite la série de 32 volumes. Des compositions photographiques remplacent les couvertures illustrées par Gino Starace.

Depuis 1987, les douze dernières aventures sont régulièrement rééditées dans le texte intégral et original aux éditions Robert Laffont dans la collection « Bouquins »[47]. Dans cette même collection, les premiers épisodes sont à nouveau publiés depuis 2013 sous la direction de Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux, en incluant des préfaces de Dominique Kalifa et Robin Walz[48].

Nouvelle série par Marcel Allain seul

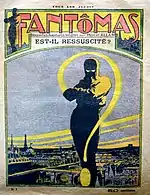

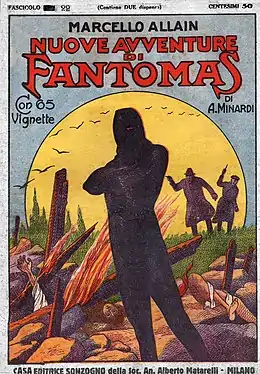

Couverture du premier fascicule de la nouvelle série écrite par Marcel Allain (Société parisienne d'édition, ).

À partir de 1926, Marcel Allain reprit seul, après la mort de son collègue, l'écriture de Fantômas. Cette série fut publiée dans trente-quatre fascicules hebdomadaires de seize pages par la Société parisienne d'édition entre avril et , puis en livres par Arthème Fayard, sauf, semble-t-il, le dernier. Les nouveaux titres publiés par Fayard comportent quasi systématiquement le nom « Fantômas », plus vendeur.

À compter de 1932, les rééditions — désormais abrégées — de la précédente série de trente-deux volumes (par Souvestre et Allain) n'échappent pas à la règle puisque les titres d'origine sont modifiés afin d'inclure également le nom « Fantômas ». En outre, la couverture de chacun des trente-deux volumes réédités entre 1932 et 1934 s'orne d'une photographie en noir et blanc en remplacement de l'illustration originelle de Gino Starace.

- Est-il ressuscité ?, Fayard, 1926, Roman

- Fantômas roi des receleurs, Fayard, 1926, Roman

- Fantômas en danger, Fayard, 1926, Roman

- Fantômas prend sa revanche, Fayard, 1926, Roman

- Fantômas attaque Fandor, Fayard, 1926, Roman

- Si c'était Fantômas ?, Fayard, 1933, Roman

- Oui, c'est Fantômas !…, Fayard, 1934, Roman

- Fantômas joue et gagne, Fayard, 1935, Roman

- Fantômas rencontre l'amour, Fayard, 1946, Roman

- Fantômas vole des blondes, Fayard, 1948, Roman

- Fantômas mène le bal, Constellation[49], 1963, Roman

Livres audio

Les livres audio sont vendus par Hemix éditions.

- Le Train perdu,

- Les Amours d'un prince,

- Le Bouquet tragique,

- Le Jockey masqué,

Films

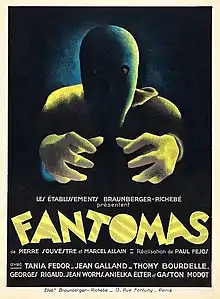

.jpg.webp)

Artiste anonyme (M. Villefroy ?).

Afin d'éviter d'éventuels problèmes avec la censure, le poignard sanglant dans la main droite du maître du crime n'a pas été reproduit sur cette variante de l'illustration de la couverture du premier volume[50] - [n 12].

Des films en noir et blanc et muets ont été réalisés et incluent :

- Fantômas () : premier film de Fantômas de Louis Feuillade d'après le premier roman Fantômas.

- Juve contre Fantômas () : deuxième film de Louis Feuillade d'après le roman Juve contre Fantômas.

- Le Mort qui tue () : troisième film de Louis Feuillade d'après le roman Le Mort qui tue.

- Fantômas contre Fantômas () : quatrième film de Louis Feuillade d'après le roman Le Policier apache.

- Le Faux Magistrat () : cinquième film de Louis Feuillade d'après le roman Le Magistrat cambrioleur.

- Fantômas (1920-21) : série américaine en 20 épisodes de Edward Sedgwick, produite par Twentieth Century Fox.

- Monsieur Fantômas (1937), variation poético-surréaliste d'Ernst Moerman avec Léon Smet, père de Johnny Hallyday, dans le rôle de Fantômas[53].

Des adaptations en noir et blanc et parlantes ont également été réalisées et incluent :

- Fantômas (1932) : réalisé par Paul Fejos.

- Fantômas (1947) : réalisé par Jean Sacha, avec Simone Signoret dans le rôle d'Hélène.

- Fantômas contre Fantômas (1949) : réalisé par Robert Vernay.

Les films en couleurs et parlants incluent :

- Fantômas (1964), réalisé par André Hunebelle avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène Demongeot.

- Fantômas se déchaîne (1965), réalisé par André Hunebelle avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène Demongeot.

- Fantômas contre Scotland Yard (1967), réalisé par André Hunebelle avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène Demongeot.

Dans ces trois derniers films, le personnage de Fantômas est incarné par Jean Marais, mais c'est Raymond Pellegrin qui lui prête sa voix.

Téléfilms (mini-série)

En 1979, quatre épisodes de Fantômas sont produits pour la télévision par Antenne 2 (France) et Hamster Films (Allemagne). Chaque épisode de 90 minutes est basé sur l'un des 32 romans de Pierre Souvestre et Marcel Allain. La série a été produite par Claude Barma et écrite par Bernard Revon. Les musiques sont de Georges Delerue. Le casting principal recense Helmut Berger (Fantômas), Jacques Dufilho (le commissaire Juve), Pierre Malet (Jérôme Fandor) et Gayle Hunnicutt (Lady Beltham).

Ces téléfilms ont été édités en DVD par l'INA en 2011 dans sa collection « Les Inédits fantastiques ».

Bandes dessinées

- Fantomas : bande dessinée mexicaine de Julio Cortázar, scénario de Alfredo Cardona Peña. Il n'y a pas de faute au nom, Fantômas a perdu son accent circonflexe « ^ » sur le « o ».

- Fantômas contre les Nains (1941) : comics

- Fantômas et l'enfer sous-marin : suite du précédent, jamais publié.

- Fantômas ( à ) : un strip dessiné journalièrement par Pierre Tabary pour Opera Mundi (192 strips au total), adaptant les deux premiers romans.

- Fantômas (1962-63) : magazines en histoire photo adaptant les numéros 1, 2, 3 et 5 des livres de la série et publié par Del Duca entre 1962 et 1963.

- Fantômas (1969) : une page couleur hebdomadaire, écrite par Agnès Guilloteau et dessinée par Jacques Taillefer, diffusée (= syndiquée aux États-Unis) par Opera Mundi en 1969 et publiée dans « Jours de France ».

- Fantômas (bande dessinée, 1980) : publiée dans Télé Junior, adaptation de Sacha, dessin de Pierre Frisano. 6 épisodes présentant des versions très résumées de certains romans : Un crime mystérieux, La malle sanglante, Fantômas contre Juve, Le tueur de l'ombre, Le portefeuille rouge, Mieux vaut « Tsar » que jamais.

- Fantômas (1990-95) : une série de bandes dessinées de Fantômas écrite par Luc Dellisse et dessinée par Claude Laverdure, publiée par l'éditeur belge Claude Lefrancq dans la collection de bande dessinée BDétectives.

- Fantômas (2002-2003) : une série au ton surréaliste en 3 volumes, écrite et dessinée par Damien Cabiron : Le double rêve de Lady Beltham, Fandor au paradis, La dame qui aimait la foudre, Osmose Éditions.

- L'auteur Benoît Preteseille a consacré deux ouvrages au personnage de Fantômas : Fantômas, le Dernier Geste[54], en 2008 aux éditions Warum, et L'Art et le Sang aux éditions Cornélius en 2010[55]. Esthétiquement, le Fantômas de Preteseille emprunte autant à la version cinématographique des années 1960 (visage bleu, costume noir) qu'à la Belle Époque qui a vu la naissance du Fantômas originel, ainsi qu'à d'autres figures horrifiques de la littérature populaire de l'époque. À noter que dans L'Art et le sang, les personnages n'ont plus leurs noms originaux : Fantamas, Juvet et Fandore ont remplacé Fantômas, Juve et Fandor[56].

- La colère de Fantômas - tome 1 les bois de justice (2013) - tome 2 Tout l'or de Paris (2014) - tome 3 À tombeau ouvert (2015) : écrit par Olivier Bocquet et dessiné par Julie Rocheleau. Cette série est librement inspirée de l'œuvre de Marcel Allain et Pierre Souvestre[57].

Feuilleton radiophonique

Quelques émissions radiophoniques ont été diffusées. Fantômas (-) a été diffusé sur RTF en 60 épisodes et dirigé par René Guignard, écrit par Georges Janin avec la voix de Paul Bernard (Fantômas). Un autre feuilleton radiophonique également intitulé Fantômas (-) a été diffusé sur RTF de 256 épisodes, dirigé par Claude Mourthé et écrit par Henri Béhar ; cette émission reprend les voix de Roger Carel (Fantômas), Alain Mottet (Juve), Claude Nicot (Fandor), Catherine Rich (Lady Beltham) et Jean Rochefort (narrateur).

La Fin de Fantômas () a été diffusé sur France Culture, durée de 130 minutes, et dirigé par Arlette Adrian, Claude Calvez, Anna Sibert, Jean-Jacques Vierne, écrit par Pierre Dupriez et Serge Martel ; elle inclut les voix de Philippe Clay, Jean-Marc Thibault, Yves Rénier, Claude Piéplu, Marie-Hélène Breillat et Germaine Montero. La Naissance de Fantômas (13- a été diffusé sur France Culture, 10 épisodes, dirigé par Claude Guerre, écrit par Cécile Wajsbrot et Didier Jouault. Version fictionnelle d'évènements réels avant la création et la publication de Fantômas ; elle reprend les voix de Fred Personne (Pierre Souvestre), Daniel Dublet (Marcel Allain), Raymond Jourdan (Louis Feuillade), C. Sauvage, J. Kircher, D. Massa, J.-C. Durand et Jean-François Delacour.

Un dernier feuilleton intitulé Fantômas () a été diffusé sur France Culture et reprend la voix de Med Hondo en tant que Fantômas.

Autres

La complainte de Fantômas, émission radiophonique où la chanson de Robert Desnos est interprétée par Léo Ferré. Entre les couplets, de nombreux comédiens viennent donner vie aux méfaits de célèbre bandit chantés par le poète.

- En 1958, Roland Gerbeau et Louis Massis interprètent chacun la chanson Frankenstein[58] adaptée en musique par Boris Vian dans laquelle le refrain fait référence à Fantômas[59].

- Une pièce de théâtre nommée Fantômas revient (2005) a été réalisée par Gabor Rassov. C'est un feuilleton théâtral épique chanté en seize tableaux.

- Fantômas probablement (2008) est un théâtre de marionnettes réalisé par Tête dans le sac - marionnettes inspiré des 12 800 pages des romans.

- Une soirée spéciale organisée par la société Gaumont et intitulée La nuit de Fantômas () a présenté les 5 films réalisés par Louis Feuillade dans une version entièrement remastérisée et restaurée 4K. La projection a eu lieu au théâtre du Châtelet, avec l'accompagnement de cinq groupes de musiciens : Yann Tiersen, Loney Dear, James Blackshaw, Amiina et Tim Hecker. La soirée a été retransmise en direct sur Arte Live Web et réalisée par Stéphan Aubé.

- Le , le ciné-concert « Fantômas V2.0 » du premier festival du domaine public a dû être annulé pour atteinte au droit patrimonial, au droit moral et au droit des marques[60].

- En 2022, Dimitri Kourtchine réalise un documentaire intitulé Fantômas démasqué.

Hommages

De nombreux hommages ont été rendus au personnage[61].

« Fantômas qui êtes aux Cieux / Sauvez la Poésie. »

— Ernst Moerman, Fantômas, 1933

« Allongeant son ombre immense / Sur le monde et sur Paris, / Quel est ce spectre aux yeux gris / Qui surgit dans le silence ? / Fantômas, serait-ce toi / Qui te dresses sur les toits ? »

— Robert Desnos, Complainte de Fantômas, in Fortunes, Gallimard, 1953

« Les femmes Pacheco

lisaient / dans la nuit Fantômas / à haute voix / tendant l'oreille / autour du feu, dans la cuisine, / et je dormais en entendant / les prouesses, / les mots du poignard, les agonies »

— Pablo Neruda, Mémorial de l'Île Noire, 1960-1963

« Je n'aurai jamais l'imprudence, / Fantômas, de parler de toi. / J'ai trop peur de ton ombre immense / Se dressant sur mon propre toit. »

— Claude Veillot, À Fantômas

« Fantômas nous enchante d'un bout à l'autre par sa désobéissance aux règles et par le courage instinctif avec lequel il survole l'intelligence si dangereuse par le contrôle qu'elle oppose à l'audace et par son frein qui paralyse le cours vertigineux du génie. (…) Notre époque éprouve, dirait-on, les angoisses de la vieillesse qui se retourne vers son passé. (…) Bref, on réédite les fables modernes : Arsène Lupin, Rouletabille, Chéri-Bibi sortent de leur tombe. (…) Mais Fantômas les surclasse sous le masque et la cape que Rastignac eût aimé porter pour vaincre ce Paris que le monstre légendaire tient sous son pied comme un dragon qui terrasserait saint Georges. »

— Jean Cocteau, Le Figaro littéraire, 1961

« Reconstituer le Paris du temps de Fantômas serait aussi coûteux que reconstruire le Paris de Louis XIV. Projet à reprendre dans un monde où l'action sera la sœur du rêve. »

— René Clair, lettre à Marcel Allain, 1969

Postérité

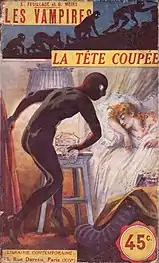

Après le succès de son film Fantômas en 1913, Louis Feuillade exploite le filon en réalisant Les Vampires (1915), feuilleton cinématographique qui met derechef en scène des malfaiteurs réalisant des exploits rocambolesques. La silhouette du criminel encagoulé et vêtu de noir y réapparaît, notamment par le biais de la femme fatale Irma Vep. Égérie de la bande, elle se révèle plus mémorable que les grands maîtres successifs des « Vampires ». Incarnée par Musidora, cette vamp représente le pendant féminin de Fantômas, empreint d'un érotisme plus troublant grâce à son suggestif maillot moulant de « souris d'hôtel »[62] - [63] - [64] - [65].

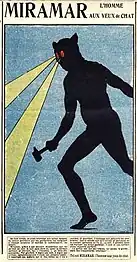

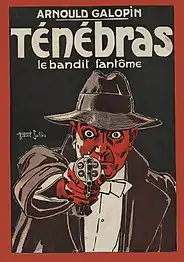

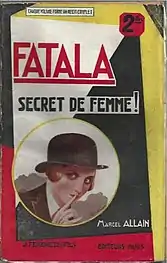

Parallèlement, la tradition littéraire des génies du crime se prolonge, y compris durant l'entre-deux-guerres : « à Zigomar et Fantômas succèdent ainsi Ténébras [par Arnould Galopin], Miramar [par Guillaume Livet], Satanas [par Gabriel Bernard], Venenos, Barrabas, Démonios [par Roger-Henri Jacquart], Férocias [par Marcel Allain] et sans doute encore beaucoup d'autres », énumère Dominique Kalifa[13]. Pressé par ses éditeurs de livrer de nouveaux volumes de Fantômas, Marcel Allain tente parfois de reproduire la formule gagnante avec d'autres personnages comme Tigris[66] ou Fatala, avatar féminin du Tortionnaire[67].

Irma Vep (Musidora) dans Les Vampires.

Couverture d'une mise en roman du film Les Vampires, Librairie contemporaine, 1916.

Miramar, l'homme aux yeux de chat (1911–1912) de Guillaume Livet.

Ténébras, le bandit fantôme (1911) d'Arnould Galopin. .jpg.webp)

Satanas (1923) de Gabriel Bernard.

Fatala (1930) de Marcel Allain.

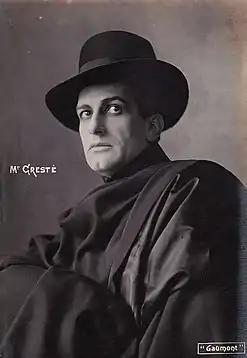

Cependant, cette lignée de crapules ne compose pas l'unique descendance de Fantômas. En réaction aux critiques qui l'accusaient d'exalter le crime, Louis Feuillade tourne Judex (1916), long-métrage dont le protagoniste est un justicier : le personnage de Judex, un vengeur à la grande cape noire, est délibérément conçu comme une version positive de Fantômas. Le film Judex, exploité aux États-Unis, est une inspiration manifeste du personnage américain The Shadow, prototype de super-héros qui devient ensuite lui-même l'une des inspirations de Batman[68].

Judex interprété par René Cresté. .jpg.webp)

Fantômas a également influencé le courant surréaliste.

L'humoriste Pierre Henri Cami a imaginé un affrontement parodique entre le maître du crime et le roi des détectives dans Spectras contre Loufock-Holmès. Signé Furax, un feuilleton radiophonique de Pierre Dac et Francis Blanche, raconte les méfaits d'un génie du crime répondant au nom d'Edmond Furax.

.JPG.webp)

Fantômas a notamment inspiré Diabolik, une série de bande dessinée italienne, créée en 1962 par les sœurs Angela et Luciana Giussani. Diabolik est un criminel insaisissable, accompagné dans ses aventures par sa maîtresse, Eva Kant. Il est pourchassé par son policier attitré, l'inspecteur Ginko. Le succès de Diabolik a inspiré en Italie de nombreuses autres bande dessinées du même type, comme Kriminal.

Paperinik, un super-héros alter-ego de Donald Duck créé par Guido Martina et Giovan Battista Carpi en Italie en 1969, est partiellement basé sur Fantômas (étant inspiré de Diabolik (voir plus haut)).

Dans Rendez-vous à Bray (1971) d'André Delvaux, Odile (incarnée par Bulle Ogier) assiste émerveillée à une projection du Fantômas de Feuillade.

Fantomette est une héroïne de la littérature populaire enfantine.

En 1999, Mike Patton nomme son groupe de rock Fantômas d'après le personnage de fiction.

À l'instar de son modèle, le maître assassin M. Ixnay arbore smoking, haut-de-forme et loup noir dans Un rire dans la nuit (The Chuckling Whatsit, 1997) de Richard Sala, roman graphique de style expressionniste. L'influence de Louis Feuillade et Georges Franju, deux admirateurs de l'œuvre de Souvestre et Allain, s'y manifeste également via le personnage de Phoebe Duprey, silhouette féminine en collant noir rappelant les aventurières incarnées par Musidora et Francine Bergé dans Les Vampires (Irma Vep) et Judex (Diana Monti alias Marie Verdier).

Alan Moore l'intègre dans l'univers de La Ligue des gentlemen extraordinaires comme membre de la ligue française, Les Hommes Mystérieux et affrontera notamment les héros dans le Volume 4 : La Tempête, dans lequel il parvient à faire sauter l'Opéra Garnier.

Apparu en août 2002 dans New X-Men de Marvel Comics, le personnage nommé Fantomex est une création de Grant Morrison et Igor Kordey.

Yves Klein s'est inspiré de Fantômas dans une de ses œuvres majeures de sa période bleue et notamment dans le portrait relief d'Arman en 1962.

Notes et références

Notes

- « Restait à trouver une illustration saisissante pour la couverture du premier volume. Aucun des projets présentés n'étant assez percutant, Fayard suggère alors de fouiller dans le carton rempli d'affiches publicitaires, qu'un dessinateur éconduit a laissé dans son bureau. Marcel Allain y déniche un projet d'affiche concernant les « Pilules Pink pour personnes pâles ». Elle représente un homme masqué en habit de soirée qui enjambe les toits de Paris ; sa main droite laisse échapper dans le ciel une traînée de pilules. Une idée à creuser, mais dont l'auteur a omis de laisser nom et adresse. Il ne s'est jamais fait connaître depuis la naissance du mythe à l'imagerie duquel il a contribué malgré lui. Voici comment : « Puisque vous tenez à cette affiche, propose Fayard, il n'y a qu'à effacer la traînée de pilules, remplacer la boîte par un poignard, et ça fera l'affaire… » Ainsi est née, selon l'expression de Robert Desnos, une image classique de l'onirologie parisienne. Elle n'a cessé d'inspirer illustrateurs et peintres. L'un d'eux, Magritte, s'est borné à la reproduire en remplaçant le poignard par une rose[1]. »

- « La 1re couverture de cette dernière série [Fantômas], reproduite ci-dessous est anonyme. Il s'agit en fait d'un montage effectué à partir d'un projet d'affiche publicitaire retouché pour les besoins de la cause[2]. »

- « Restait à trouver une illustration saisissante pour la couverture du premier volume. Aucun des projets présentés n'étant assez percutant, Fayard suggère alors de fouiller dans le carton rempli d'affiches publicitaires, qu'un dessinateur éconduit a laissé dans son bureau. Marcel Allain y déniche un projet d'affiche concernant les « Pilules Pink pour personnes pâles ». Elle représente un homme masqué en habit de soirée qui enjambe les toits de Paris ; sa main droite laisse échapper dans le ciel une traînée de pilules. Une idée à creuser, mais dont l'auteur a omis de laisser nom et adresse. Il ne s'est jamais fait connaître depuis la naissance du mythe à l'imagerie duquel il a contribué malgré lui. Voici comment : « Puisque vous tenez à cette affiche, propose Fayard, il n'y a qu'à effacer la traînée de pilules, remplacer la boîte par un poignard, et ça fera l'affaire… » Ainsi est née, selon l'expression de Robert Desnos, une image classique de l'onirologie parisienne. Elle n'a cessé d'inspirer illustrateurs et peintres. L'un d'eux, Magritte, s'est borné à la reproduire en remplaçant le poignard par une rose[4]. »

- « La 1re couverture de cette dernière série [Fantômas], reproduite ci-dessous est anonyme. Il s'agit en fait d'un montage effectué à partir d'un projet d'affiche publicitaire retouché pour les besoins de la cause[5]. »

- « Restait à trouver une illustration saisissante pour la couverture du premier volume. Aucun des projets présentés n'étant assez percutant, Fayard suggère alors de fouiller dans le carton rempli d'affiches publicitaires, qu'un dessinateur éconduit a laissé dans son bureau. Marcel Allain y déniche un projet d'affiche concernant les « Pilules Pink pour personnes pâles ». Elle représente un homme masqué en habit de soirée qui enjambe les toits de Paris ; sa main droite laisse échapper dans le ciel une traînée de pilules. Une idée à creuser, mais dont l'auteur a omis de laisser nom et adresse. Il ne s'est jamais fait connaître depuis la naissance du mythe à l'imagerie duquel il a contribué malgré lui. Voici comment : « Puisque vous tenez à cette affiche, propose Fayard, il n'y a qu'à effacer la traînée de pilules, remplacer la boîte par un poignard, et ça fera l'affaire… » Ainsi est née, selon l'expression de Robert Desnos, une image classique de l'onirologie parisienne. Elle n'a cessé d'inspirer illustrateurs et peintres. L'un d'eux, Magritte, s'est borné à la reproduire en remplaçant le poignard par une rose[7]. »

- « La 1re couverture de cette dernière série [Fantômas], reproduite ci-dessous est anonyme. Il s'agit en fait d'un montage effectué à partir d'un projet d'affiche publicitaire retouché pour les besoins de la cause[8]. »

- De surcroît, Pierre Souvestre et Marcel Allain avaient provisoirement appelé leur criminel « le Fantôme » avant de présenter son nom quasi-définitif à Fayard. Dans une histoire du forçat Chéri-Bibi, Leroux reprendra à son tour une trouvaille de Souvestre et Allain, utilisée initialement dans le roman pré-fantômassien L'Empreinte : les gants en peau humaine, qui réapparaîtront dans Le Mort qui tue de la saga Fantômas.

- Cette conception technique de l'œuvre littéraire a été contestée par Marcel Lagneau[17] et Alfu[18] au motif que la technologie de l'époque ne permettait pas un enregistrement continu supérieur à quelques minutes sur les rouleaux de cire. Les interruptions fréquentes occasionnées par l'usage de plusieurs dizaines de disques auraient ralenti considérablement le rythme mensuel effréné de parution des trente-deux gros volumes composant l'immense roman. Toutefois, Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux établissent que Marcel Allain possédait effectivement un phonographe, à savoir le « Business Phonograph Edison » modèle D commercialisé avant la Première Guerre mondiale[19]. Les machines à dicter, les rouleaux de cire (en partie numérisés) et les notes adressées aux dactylos (elles étaient mises à la porte si elles ne travaillaient pas assez vite) ont été retrouvés.

- Popularisée par l'ouvrage du même titre de Félix Platel[20], cette expression « sert bientôt à désigner toutes les formes de marginalité, supposées relever d'une organisation occulte et formidable[21]. ». Ainsi, les apaches — entre autres marginaux — sont censés livrer une guerre sans merci aux honnêtes gens ; par le biais de Fantômas, la littérature populaire s'est emparée de cet affrontement fantasmatique, initialement relaté par les médias et les criminologues du temps.

- Entre autres exemples, dans Juve contre Fantômas, Juve porte une ceinture et des brassards cloutés inspiré de l'attirail du « tueur de flics » Jean-Jacques Liabeuf[26]. Par ailleurs, le naufrage du Gigantic dans La Fin de Fantômas fait écho à celui du Titanic[27].

- En septembre 1967, quarante ans plus tard, lors du colloque organisé par Noël Arnaud, Francis Lacassin et Jean Tortel au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, Marcel Allain affirme avoir toujours considéré Fantômas comme le seul auteur des jours de la jeune femme. À cette occasion, Allain semble découvrir pour la première fois l'extrait relatif aux origines indiennes avant d'attribuer à Pierre Souvestre la paternité de ce passage[30] - [31]. Selon Lacassin, Allain était coutumier du fait, recourant à cette échappatoire lorsque sa mémoire le trahissait sur tel ou tel détail. Alfu et Daniel Compère questionnent plus en profondeur l'apport réel de Marcel Allain, en se basant sur sa mémoire lacunaire, ses explications (tardives) parfois décousues, ses affabulations désinvoltes ainsi que la qualité littéraire du cycle Fantômas jugée en baisse après la mort de Souvestre. De surcroît, la vraisemblance de la répartition du travail rédactionnel entre deux uniques coauteurs pour l'ensemble des trente-deux volumes est mise en doute, en arguant des dates de parution rapprochées de certains volumes de Fantômas — imposante entreprise éditoriale au succès colossal — et d'autres romans signés du duo Souvestre-Allain. Depuis Francis Lacassin, d'autres critiques supposent la participation d'un ou plusieurs nègres littéraires dans des proportions restant à définir[32].

- Pour les mêmes motifs, la fin dramatique du premier volume a été édulcorée dans l'adaptation cinématographique : grimé en Gurn/Fantômas et bien près d'être guillotiné à la place du véritable coupable, l'acteur Valgrand est sauvé in extremis du couperet – celui-ci n'est d'ailleurs jamais montré à l'écran afin de ne pas effaroucher la jeune censure cinématographique née officiellement en 1909, précisément à l'occasion de la quadruple exécution publique de « la bande à Pollet[51]. »

Références

- Francis Lacassin, préface de Fantômas, Paris, Robert Laffont, , p. 21–22 (texte reproduit dans Francis Lacassin, À la recherche de l'empire caché : Mythologie du roman populaire, Paris, Julliard, , p. 129).

- Fuzellier, Caillot et Ducos 1987.

- Artiaga et Letourneux 2013, p. 19.

- Francis Lacassin, préface de Fantômas, Paris, Robert Laffont, , p. 21–22 (texte reproduit dans Francis Lacassin, À la recherche de l'empire caché : Mythologie du roman populaire, Paris, Julliard, , p. 129).

- Fuzellier, Caillot et Ducos 1987.

- Artiaga et Letourneux 2013, p. 19.

- Francis Lacassin, préface de Fantômas, Paris, Robert Laffont, , p. 21–22 (texte reproduit dans Francis Lacassin, À la recherche de l'empire caché : Mythologie du roman populaire, Paris, Julliard, , p. 129).

- Fuzellier, Caillot et Ducos 1987.

- Artiaga et Letourneux 2013, p. 19.

- « Sur les pas des écrivains - Le Paris des Apaches dans Fantômas », sur Terres d'écrivains, (consulté le )

- La Première Guerre mondiale vint interrompre la série d'adaptations cinématographiques (Jacques Champreux, « L'année du maître de l'effroi », 1895, « L'année 1913 en France », numéro hors série, Paris, Association française de recherche sur l'histoire du cinéma (A.F.R.H.C.), octobre 1993, p. 244–263.

- Moine 2000, p. 454.

- Kalifa 2005.

- Vadieu 1979, p. 108-111.

- Lacassin 1987.

- Jean Lebrun, « Fantômas », émission La Marche de l'Histoire sur France Inter, 7 juin 2013

- Marcel Lagneau, « La deuxième mort de Pierre Souvestre », Le chercheur de publications d'autrefois, no 12, mai-juin 1974, p. 15.

- Alfu, « Marcel Allain est-il l'auteur de Fantômas ? » dans Alfu (dir.), « Fantômas centenaire », Le Rocambole, no 54, mars 2011, p. 54.

- Artiaga et Letourneux 2013, p. 32-33.

- Félix Platel, L'armée du crime, (lire en ligne).

- Kalifa 1995, p. 146.

- Marcel Allain, « Fantômas en bandes dessinées », dans Marcel Allain et Pierre Souvestre, édition présentée et établie par Francis Lacassin, Fantômas, vol. 1 : Le Train perdu ; Les Amours d'un prince ; Le Bouquet tragique ; Le Jockey masqué, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1078 p. (ISBN 2-221-05224-2), p. 1017–1019.

- Audureau 2010, p. 127–128.

- Vadieu 1979, p. 108–110.

- Fuzellier 1981, p. 127.

- (en) Oliver Gaycken, Devices of Curiosity : Early Cinema and Popular Science, Oxford, Oxford University Press, , XII-254 p. (ISBN 978-0-19-986070-8), p. 163–165.

- Audureau 2010, p. 31.

- Fuzellier 2011, p. 204-205.

- Kalifa 1995, p. 82–104.

- Arnaud, Lacassin et Tortel 1970, p. 99–101.

- Alfu, « Marcel Allain est-il l'auteur de Fantômas ? » dans Alfu (dir.), « Fantômas centenaire », Le Rocambole, no 54, mars 2011, p. 55.

- Alfu (dir.), « Fantômas centenaire », Le Rocambole, no 54, mars 2011.

- Collectif, « Fantômas ?… C'est Marcel Allain », La Tour de feu, cahier no 87-88, décembre 1965, p. 79.

- Fuzellier 2011, p. 306.

- Fuzellier 2011, p. 192.

- Fuzellier 2011, p. 316 ; 351.

- David 1987, p. 67.

- Thoveron 2008, p. 417–418.

- Audureau 2010, p. 80–81.

- Fuzellier 2011, p. 39.

- Thoveron 2008, p. 418.

- Kalifa 1995, p. 138–164.

- Fuzellier 2011, p. 39–40 ; 42 ; 60 ; 200.

- Fuzellier 2011, p. 88.

- Fuzellier 2011, p. 40.

- Le Train perdu.

- « Bouquins / Lisez! », sur Lisez! (consulté le ).

- « Fantômas - Tome 1 / Lisez! » [livre], sur Lisez! (consulté le ).

- Paru en 1963 dans les numéros 184 à 187 de la revue Constellation, cité dans Nouvelle revue des études Fantomassiennes (1993)

- Loïc Joffredo, « Fantômas et la marguerite », Téléscope : l'hebdomadaire de télévision pour les enseignants, les parents et les éducateurs, Centre national de documentation pédagogique, no 86 « Cent ans de cinéma », , p. 14 (ISSN 1164-5679, lire en ligne).

- Albert Montagne, « Crimes, faits divers, cinématographe et premiers interdits français en 1899 et 1909 », Criminocorpus, revue hypermédia [En ligne], Crimes et criminels au cinéma, 1. Thèmes et figures, mis en ligne le 1er janvier 2007.

- Kalifa 2017, p. 148-149.

- Domenica Iaria, « Mister Fantômas, film surréaliste », Textyles. Revue des lettres belges de langue française, Bruxelles, Textyles-éditions, no 10 « Fantastiqueurs », , p. 251-258 (ISBN 2-87277-005-4, ISSN 0776-0116).

- Fantômas, le Dernier Geste sur krinein.com

- "L'Art et le Sang" aux éditions Cornélius

- Extraits de "L'Art et le Sang" sur le site de l'auteur de B.D. Benoît Preteseille

- http://www.dargaud.com/colere-de-fantomas

- « Encyclopédisque - Disque : Hoopa hoola », sur www.encyclopedisque.fr (consulté le )

- « Frankenstein - Roland Gerbeau - Les paroles de la chanson », sur www.paroles.cc (consulté le )

- « Le domaine public privé de « Fantômas » », Libération, (lire en ligne, consulté le )

- Fantômas, Robert Laffont, collection « Bouquins », premier des trois volumes consacrés aux douze derniers épisodes de la saga, préface de Francis Lacassin et documents additionnels (Fantômas vu par les poètes).

- Martine Antle, « Les héroïnes du répertoire surréaliste », Mélusine, Lausanne, Éditions L'Âge d'Homme, no 24 « Le cinéma des surréalistes », , p. 115-116 (ISSN 0252-2810).

- François Ducos, « Préface : dissection de la souris d'hôtel », dans Gérard Dôle, Les triomphes de Sherlock Holmes : souvenirs d'une souris d'hôtel, Dinan, Terre de brume, coll. « Terres mystérieuses », , 244 p. (ISBN 978-2-84362-376-9).

- Patrice Blouin, Les champs de l'audiovisuel : pour une esthétique industrielle des images en mouvement, Paris, Éditions MF, coll. « Inventions », , 179 p. (ISBN 978-2-915794-98-4).

- (en) Neil Matheson, Surrealism and the Gothic : Castles of the Interior, Routledge, coll. « Studies in Surrealism », , 266 p. (ISBN 978-1-4094-3274-6), « Surrealism and the eroticised undead : Musidora, Les Vampires and Dracula ».

- Peské et Marty 1951, p. 158.

- Nathan 1991, p. 129.

- Xavier Fournier, Super-héros : une histoire française, Paris, HuginnMuninn, , 240 p. (ISBN 978-2-36480-127-1), p. 69-73.

Annexes

Ouvrages et articles généraux

- Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux, Fantômas ! Biographie d'un criminel imaginaire, Paris, Les Prairies ordinaires, coll. « Singulières modernités » (no 3), , 183 p. (ISBN 978-2-35096-073-9, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Annabel Audureau, Fantômas : un mythe moderne au croisement des arts, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », , 331 p. (ISBN 978-2-7535-1052-4, présentation en ligne).

- Étienne Barillier, Les nombreuses vies de Fantômas, Lyon, Les Moutons électriques, coll. « La Bibliothèque rouge » (no 4), , 406 p. (ISBN 978-2-915793-24-6).

- Didier Blonde, « Fantômas », dans François Angelier et Stéphane Bou (dir.), Dictionnaire des assassins et des meurtriers, Paris, Calmann-Lévy, , 607 p. (ISBN 978-2-7021-4306-3, présentation en ligne).

- Alain-Michel Boyer, « Fantômas », dans Juliette Vion-Dury et Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes du fantastique, Limoges, Presses universitaires de Limoges (PULIM), , 297 p. (ISBN 2-84287-276-2), p. 127-137.

- (it) Alfredo Castelli, Fantômas : un secolo di terrore, Rome, Coniglio / Museo italiano del fumetto e dell'immagine, , 237 p. (ISBN 978-88-6063-317-0).

- (it) Monica Dall'Asta (dir.), Fantômas : la vita plurale di un antieroe, Pozzuolo del Friuli, Il Principe costante, , 268 p. (ISBN 88-900688-6-8).

- Pierre David, « Mémorables hécatombes : catalogue des victimes de Fantômas (tomes I à XXXII) », Énigmatika, Presses de l'OULIPOPO, no 34 (collection « Bibliothèque énigmatique », no 12), , p. 1-84.

- Alain Fuzellier (Alfu), L'Encyclopédie de « Fantômas », grand roman inédit, 1911-1913 : étude sur un classique, Paris, Alfu / Autoedition, , 330 p. (ISBN 2-903612-00-5)Réédition : Alain Fuzellier (Alfu), L'encyclopédie de Fantômas : étude sur un classique, Amiens, Encrage, , 367 p. (ISBN 978-2-36058-013-2, présentation en ligne).

- Dominique Kalifa (ill. Camila Farina), Tu entreras dans le siècle en lisant Fantômas, Paris, Vendémiaire, , 329 p. (ISBN 978-2-36358-281-2, présentation en ligne).

- Francis Lacassin, « Fantômas ou L'Enéide des temps modernes », dans Marcel Allain et Pierre Souvestre, édition présentée et établie par Francis Lacassin, Fantômas, vol. 1 : Le Train perdu ; Les Amours d'un prince ; Le Bouquet tragique ; Le Jockey masqué, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1078 p. (ISBN 2-221-05224-2), p. 7-30. Repris dans : Francis Lacassin, À la recherche de l'empire caché : mythologie du roman populaire, Paris, Julliard, , 366 p. (ISBN 2-260-00688-4), « Fantômas, ou L'Opéra à treize sous », p. 99-143.

Revues (numéros spéciaux consacrés à Fantômas)

- Alfu (dir.), « Fantômas centenaire », Le Rocambole, no 54, , 176 p.

- Dominique Kalifa (dir.), Nouvelle Revue des Études Fantômassiennes, no 1, Paris, Joëlle Losfeld, 1993, 176 p., (ISSN 1165-9513).

- Collectif, « Fantômas ?… C'est Marcel Allain », La Tour de feu, cahier no 87-88, , 160 p.

- Collectif, « Fantômas », Europe, revue littéraire mensuelle, no 590-591, juin-, 56e année, 256 p.

- Collectif, « Fantômas dans le siècle », Belphégor. Littératures populaires et culture médiatique, 11-1, 2013, [lire en ligne].

Auteurs et illustrateurs

- Thierry Thomas, Cependant Fantômas, Paris, La Pionnière, coll. « En regard » (no 20), , 40 p. (ISBN 978-2-908092-56-1, présentation en ligne).

- Alain Fuzellier (alias Alfu), Patrice Caillot et François Ducos, Gino Starace : l'illustrateur de Fantômas, Amiens, Encrage, coll. « Portraits », (ISBN 2-906389-05-6, présentation en ligne).

Fantômas dans la littérature populaire

- Marc Angenot, « La « Complainte de Fantômas » et la « Complainte de Fualdès » », Études françaises, vol. 4-4, , p. 424-431 (lire en ligne).

- Noël Arnaud (dir.), Francis Lacassin (dir.) et Jean Tortel (dir.), Entretiens sur la paralittérature : Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, 1er septembre-10 septembre 1967, Paris, Plon, , 479 p. (présentation en ligne)Reproduction en fac-similé : Noël Arnaud (dir.), Francis Lacassin (dir.) et Jean Tortel (dir.) (avertissement d'Édith Heurgon), La paralittérature : Colloque du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, 1er-10 septembre 1967, Paris, Hermann, coll. « Cerisy archives : littérature », (1re éd. 1970), 466 p. (ISBN 978-2-7056-8416-7, présentation en ligne).

- Loïc Artiaga, « Fantômas : être puis avoir été populaire », Revue de la BNF, no 52 « De quoi le peuple est-il le nom ? », , p. 64-73 (lire en ligne).

- Loïc Artiaga et Lampros Flitouris, « Les vies méditerranéens de Fantômas », The Historical Review / La Revue Historique, Institut de recherches néohelléniques, vol. 14, , p. 125-139 (DOI 10.12681/hr.16297, lire en ligne).

- Didier Blonde, Les voleurs de visages : sur quelques cas troublants de changement d'identité, Rocambole, Arsène Lupin, Fantômas & Cie, Paris, A.-M. Métailié, , 167 p. (ISBN 2-86424-131-5).

- (en) Nanette L. Fornabai, « Criminal Factors : Fantômas, Anthropometrics, and the Numerical Fictions of Modern Criminal Identity », Yale French Studies, no 108 « Crime Fictions », , p. 60-73 (DOI 10.2307/4149298, JSTOR 4149298).

- George Fronval, « Une curieuse et brève série... Quand Fantômas paraissait en fascicules », Le Chasseur d'illustrés, no 22, , p. 9-10.

- Anne-Françoise Garçon, « Fantômas, 1911 : l'électricité dans le roman populaire », Bulletin d'histoire de l'électricité, no 35 « Utopies et Électricité », , p. 177-196 (lire en ligne).

- Dominique Kalifa, « Roman policier, roman de l'insécurité ? », dans Ellen Constans et Jean-Claude Vareille (dir.), Crime et châtiment dans le roman populaire de langue française du XIXe siècle : actes du colloque international de mai 1992 à Limoges, Limoges, Presses universitaires de Limoges (PULIM), coll. « Littératures en marge », , III-426 p. (ISBN 2-910016-25-0, présentation en ligne), p. 209-216.

- Dominique Kalifa, L'encre et le sang : récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, , 351 p. (ISBN 2-213-59513-5, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Dominique Kalifa, « Les lieux du crime : topographie criminelle et imaginaire social à Paris au XIXe siècle », Sociétés & Représentations, no 17 « Imaginaires parisiens », , p. 131-150 (lire en ligne)

- Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXe siècle, Paris, Perrin, coll. « Pour l'histoire », , 331 p. (ISBN 2-262-02012-4, présentation en ligne), « La fin des « classes dangereuses » ? Ouvriers et délinquants dans la série des « Fantômas » (1911-1913) », p. 115-128.

- Denis Labouret, « Derrière le fiacre de Fantômas ou l’ascenseur d'Arsène Lupin : l'aventure encore et toujours ? », dans Nicolas Cremona, Bernard Gendrel, Patrick Moran (dir.), Fictions populaires, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres » (no 16), , 250 p. (ISBN 978-2-8124-0263-0, présentation en ligne), p. 49-62.

- Francis Lacassin, Mémoires : sur les chemins qui marchent, Monaco, Éditions du Rocher, , 354 p. (ISBN 2-268-05989-8).

- Michel Nathan, « Fatala, Fantômas en jupe trotteuse », dans Splendeurs et misères du roman populaire / textes réunis et présentés par René-Pierre Colin, René Guise et Pierre Michel, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Littérature et idéologies », , 236 p. (ISBN 2-7297-0386-1, présentation en ligne), p. 129-138.

- Antoinette Peské et Pierre Marty, Les Terribles, Paris, Frédéric Chambriand, coll. « Visages » (no 2), , 197 p.

- Anne-Marie Thiesse, Le Roman du quotidien : lecteurs et lectures populaires à la Belle-Époque, Paris, Le Chemin vert, coll. « Le Temps et la mémoire », , 270 p. (ISBN 2-903533-11-3, présentation en ligne), [présentation en ligne]. Réédition : Anne-Marie Thiesse, Le Roman du quotidien : lecteurs et lectures populaires à la Belle-Époque, Paris, Seuil, coll. « Points » (no 277), , 283 p., poche (ISBN 2-02-040434-6).

- Gabriel Thoveron, Deux siècles de paralittératures : lecture, sociologie, histoire, t. 2 : de 1895 à 1995, Liège, Éditions du Céfal, coll. « Bibliothèque des Paralittératures », , 452 p. (ISBN 978-2-87130-268-1).

- Géo Vadieu, « Fantomin et Lupinas », Europe, nos 604-605 « Arsène Lupin », , p. 108-111 (lire en ligne [PDF]).

- Jean-Claude Vareille, L'homme masqué, le justicier et le détective, Lyon, Presses universitaires de Lyon (PUL), coll. « Littérature et idéologies », , 203 p. (ISBN 2-7297-0354-3, lire en ligne).

- (en) Robert Vilain, « An Urban Myth : Fantômas and the Surrealists », dans Warren Chernaik, Martin Swales et Robert Vilain (dir.), The Art of Detective Fiction, Basingstoke, Palgrave Macmillan, , XV-240 p. (ISBN 978-1-349-62770-7), p. 170-187.

- (es) Carmen Arnedo Villaescusa, « Juve contre Fantômas y la versión española de Gerardo Escodín : análisis estructural y traductológico », Alfinge : Revista de filología, no 27, , p. 9-28 (ISSN 0213-1854, lire en ligne).

- (en) Robin Walz, Pulp Surrealism : Insolent Popular Culture in Early Twentieth-Century France, Berkeley / Los Angeles / Londres, University of California Press, , XII-206 p. (ISBN 0-520-21619-9, présentation en ligne), « The Lament of Fantômas : The Popular Novel as Modern Mythology », p. 42-75.

Fantômas au cinéma

- Emmanuelle André, « De l'indice visuel à la trace fantômatique (Fantômas, Louis Feuillade, 1913-1914) », Double jeu. Théâtre / Cinéma, Caen, Presses universitaires de Caen, no 8 « Les images aussi ont une histoire », , p. 97-114 (lire en ligne).

- Philippe Azoury et Jean-Marc Lalanne, Fantômas, style moderne, Paris / Liège, Centre Pompidou / Yellow Now, coll. « Les cinémas », , 116 p. (ISBN 2-84426-121-3 et 2-87340-167-2, présentation en ligne).

- Jacques Champreux, « L'année du « Maître de l'Effroi » », 1895, Paris, Association française de recherche sur l'histoire du cinéma (AFRHC), no hors-série « L'année 1913 en France », , p. 244-263 (lire en ligne).

- Jacques Champreux, « Entretien à propos du DVD de Fantômas », 1895, Paris, Association française de recherche sur l'histoire du cinéma (AFRHC), no hors-série « Louis Feuillade », , p. 343-349.

- Collectif, « Spécial Feuillade / Fantômas », L'Avant-scène cinéma, no 271-272, 1er-, 98 p.

- Jean-Noël Grando, Fantômas tombe le masque, Alliance éditions, 2015, 112 p. (ISBN 978-2-916666-33-4).

- (en) Tom Gunning, « A Tale of Two Prologues : Actors and Roles, Detectives and Disguises in Fantômas, Film and Novel », Velvet Light Trap. A Critical Journal of Film and Television, Austin, University of Texas Press, no 37 « Feuillade and the French Serial », , p. 30-36.

- Marc Lemonier (préf. Mylène Demongeot), Sur la piste de Fantômas, Paris, Hors Collection, , 227 p. (ISBN 2-258-06852-5).

- (en) Ruth Mayer, « "Never twice the same" : Fantômas's Early Seriality », Modernism/modernity, Johns Hopkins University Press, vol. 23, no 2, , p. 341-363 (DOI 10.1353/mod.2016.0034).

- Raphaëlle Moine, « Les Fantomas de Hunebelle : la défaite d'un mythe », dans Jacques Migozzi (dir.), De l'écrit à l'écran. Littératures populaires : mutations génériques, mutations médiatiques, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, coll. « Littératures en marge », , 870 p. (ISBN 2-84287-142-1), p. 453-466.

- René Navarre, Fantômas c'était moi : souvenirs du créateur de Fantômas en 1913 / mémoires présentés et commentés par son petit-fils, François-Marie Pons, Paris, L'Harmattan, coll. « Graveurs de mémoire », , 335 p. (ISBN 978-2-296-96812-7, présentation en ligne).

- Benjamin Thomas, Fantômas de Louis Feuillade, Paris, Vendémiaire, coll. « Contrechamp », , 105 p. (ISBN 978-2-36358-289-8).

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)