Dynastie des Anges

Après le renversement de la dynastie des Comnènes, l’Empire byzantin fut gouverné pendant dix-neuf ans par la dynastie des Anges. Le règne de son premier représentant, Isaac II Ange, fut marqué par la poursuite du déclin amorcé sous les deux derniers Comnènes : l’administration de l’État continua à s’effriter pendant que s’accroissait la puissance des grands propriétaires terriens et que se multipliaient les tentatives de séparatisme régional. La Bulgarie et la Serbie amorcèrent leur séparation de l’empire à la faveur de la troisième croisade.

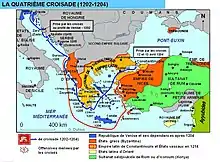

Renversé par un coup d’État, Isaac II fut remplacé par Alexis III qui se révéla encore plus inapte à diriger l’empire, laissant la direction des affaires de l’État à son épouse pendant qu’à l’extérieur, les Turcs continuaient leur progression en Asie Mineure, la Bulgarie et la Serbie voyaient leur indépendance reconnue et l'Europe occidentale préparait la quatrième croisade. Dirigée en théorie par Boniface de Montferrat, mais en réalité par le doge de Venise, Enrico Dandolo, la croisade s’empara de Zara (actuellement Zadar, en Croatie) avant de se diriger vers Constantinople pour rétablir le souverain légitime, Isaac II, sur le trône en compagnie de son fils, Alexis IV. Incapables de rembourser les dettes contractées envers les croisés, les deux empereurs furent renversés par Alexis V Doukas. Anxieux de poursuivre leur route vers Jérusalem, les croisés livrèrent l’assaut final contre Constantinople le 12 avril 1204.

Toile de fond : la tentative de relèvement des Comnènes

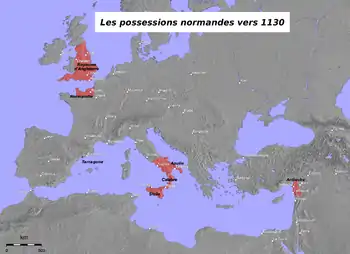

Les dernières décennies de la dynastie macédonienne avaient vu l’État méso-byzantin se désintégrer à la suite des luttes internes entre les aristocraties civile et militaire pendant que le territoire de l’empire se morcelait sous les ruées des Turcs, Petchenègues et Normands[1]. Les Comnènes mirent fin à ce déclin et, sous leur dynastie, l’Empire byzantin connut une période de redressement qui demeura cependant incomplet[2].

Cinq empereurs (Alexis Ier, Jean II, Manuel Ier, Alexis II et Andronic Ier) tentèrent pendant 104 ans de rétablir le pouvoir impérial face à une noblesse terrienne qui se substituait progressivement à l’appareil étatique et aux monastères dont les domaines ne cessaient de s’agrandir[3]. Les trois premiers Comnènes, empereurs énergiques et entreprenants, parvinrent à mener à bien ce rétablissement ; toutefois, leurs succès, qui se traduisirent par un affaiblissement de la noblesse, priva l’État de serviteurs de valeur dont le manque se fit de plus en plus sentir sous les deux derniers Comnènes qui ne possédaient pas les qualités de leurs prédécesseurs[4]. La réforme du système monétaire conduite par Alexis Ier permit de relancer la vie économique et commerciale, mais cette dernière fut contrariée par l’ascendant de plus en plus considérable que prenaient les marchands italiens établis à Constantinople, vénitiens dans un premier temps, puis génois et pisans dans un second temps[5].

À l’extérieur, les Comnènes s’efforcèrent de nouer des relations mutuellement profitables avec les puissances occidentales, en particulier avec les puissances maritimes italiennes tout en contrant les projets de conquêtes des Normands. En Asie mineure, ils tentèrent d’empêcher la progression des forces turques et d’établir leur suzeraineté morale sur les dynastes arméniens de Cilicie et les principautés franques de Syrie[6]. Mais il devint évident au cours de la deuxième partie du règne de Manuel Ier que Byzance avait surestimé ses forces dans un monde où la création de royaumes féodaux à l’Ouest, d’un État turc puissant à l’Est rendait impossible la renaissance de l’empire universel auquel il rêvait. Débuté durant son règne, le déclin ne fit que s’accentuer pendant le règne d’Alexis II et d’Andronic Ier[7].

Ce processus de déclin fut accéléré par les successeurs de Manuel, son fils et son cousin dans un premier temps, puis par leurs successeurs de la dynastie des Ange.

Isaac II (1185-1195 / 1203-1204)

À l’intérieur, montée de l’aristocratie terrienne et séparatisme régional

Le règne d’Isaac II Ange (né ca 1155 – empereur en 1185, déposé en 1195 ; deuxième règne 1203-1204) amorça un processus de dissolution interne qui alla en s’accélérant. Les Anges, famille relativement obscure de Philadelphie en Lydie, étaient entrés dans l’aristocratie impériale à la faveur du mariage de la plus jeune fille d’Alexis I, la porphyrogénète Théodora, avec Constantin Ange, grand-père d’Alexis. Admise dans le cercle impérial, la famille vit son prestige et sa fortune s’accroitre rapidement. Plusieurs de ses membres se virent confier des postes importants dans l’armée, si bien que lors de l’avènement de Manuel, elle comptait déjà parmi les familles les plus en vue de Constantinople. L’opposition de la famille aux politiques d’Andronic, rendait légitime qu’on se tournât vers l’un de ses représentants pour remplacer l’empereur déchu[8].

Toutefois, son arrivée au pouvoir fut plutôt le fruit d'un concours de circonstances qu’à un complot bien planifié. La prise par les Normands de Dyrrachium (aujourd’hui Durrës en Albanie), puis de Thessalonique (où les Normands infligèrent aux habitants le sort qui avait été réservé par les Grecs aux Latins trois ans plus tôt) avait créé dans la population de Constantinople une indignation qui se transforma rapidement en panique. Outrée par l’inertie d’Andronic, elle voyait avec la plus grande appréhension l’armée normande progresser vers Constantinople. Pour des motifs assez obscurs, Andronic tenta alors de faire arrêter Isaac l’Ange qui avait soutenu la révolte de Nicée et était maintenant assigné à résidence. Isaac tua l’officier venu l’arrêter et courut se réfugier à Sainte-Sophie où il fut rejoint par d’autres membres de sa famille. La foule prit alors fait et cause en faveur d’Isaac et, sous l’impulsion du moment, proclama celui-ci empereur en remplacement d’Andronic qui séjournait alors dans un de ses palais en dehors de Constantinople[9].

Âgé de trente ans à son avènement, Isaac n’était guère préparé à cette tâche. De manières plaisantes mais de caractère brouillon, d’intelligence moyenne, paresseux par nature, seuls ses goûts pour la chose militaire lui donnaient l’apparence d’un homme d’État : contrairement à Andronic, il réussit dès son avènement à lever une armée et à mettre fin à la progression des Normands[10].

Toutefois, son administration intérieure s’avéra désastreuse. D’autres familles plus anciennes et plus importantes auraient pu aspirer au trône ; pour les contrer, il ne trouva rien de mieux que de s’appuyer sur la bureaucratie. Dès lors, toutes les pratiques qu’Andronic avaient tenté de réfréner réapparurent[11]. La monnaie fut dévaluée pour payer les fonctionnaires, les impôts furent augmentés et les grands propriétaires terriens prirent la place de l’administration civile alors que les magistratures étaient « vendues comme des légumes au marché »[12].

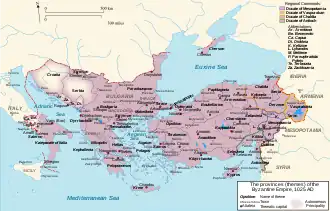

Tout absorbé à maintenir l’équilibre entre factions et familles de la capitale, le gouvernement laissa péricliter l’administration des provinces. Au cours du XIIe siècle, les thèmes qui constituaient depuis des siècles l’épine dorsale de l’administration civile et militaire de l’État avaient dépéri en même temps qu’ils se multipliaient. À la fin du siècle, ils étaient deux fois plus nombreux que sous la dynastie macédonienne même si le territoire de l’empire s’était considérablement rétréci. En raison de la faiblesse du pouvoir central, leurs fonctions avaient progressivement été récupérées par les grands propriétaires terriens dont l’autorité remplaçait celle des anciens gouverneurs[13]. Michel Choniatès, frère ainé de Nicétas Choniatès et métropolite d’Athènes, devait ainsi décrire la situation :

« Les citoyens de Constantinople, tout à leurs soucis de jouir au maximum de leur bonne fortune, n’avaient aucun désir de quitter la sécurité de leurs grilles et de leurs murs, pour jeter un regard vers les villes avoisinantes. Tout ce qu’ils savaient faire était d’envoyer les collecteurs de taxes… des vagues et des vagues qui se succédaient et dont la mission était de dépouiller les villes de ce qui leur restait de richesse[14]. »

Se sentant abandonnés par Constantinople, les pouvoirs locaux et les grands pronoïaires[15]. commencèrent à se rebeller, voire pour les plus éloignés, à faire sécession.

Certaines de ces révoltes sont à porter au compte des luttes des grandes familles pour le pouvoir et n’eurent que peu de conséquences pour l’empire. Ce fut le cas par exemple de celle d’Alexis Branas, valeureux général qu’Isaac avait chargé dès le début de son règne de repousser les Normands. Lorsque se déclenchèrent les révoltes de 1185 en Bulgarie, ce fut à nouveau vers Branas qu’Alexis se tourna. La famille Branas faisait partie de l’aristocratie d’Andrinople et s’était abstenue de paraitre à la cour des Comnènes. Branas jugea alors le moment venu de revendiquer le trône. Une première tentative échoua et, après s’être vainement réfugié à Sainte-Sophie dans l’attente d’un soulèvement populaire en sa faveur, il n’eut d’autre choix que de se rendre et d’implorer le pardon impérial. Ses talents militaires étant essentiels, l’empereur lui rendit rapidement le commandement des troupes. Une deuxième tentative vint près de réussir en 1187. Après s’être fait proclamer empereur dans son fief d’Andrinople, Branas marcha contre Constantinople qu’il soumit à un sévère blocus. Heureusement pour Isaac, Conrad de Montferrat qui venait d’épouser la sœur de l’empereur était encore à Constantinople et, grâce à une charge de ses cavaliers francs, parvint à vaincre l’armée de Branas. Ce dernier fut lui-même tué au cours d’un combat singulier avec Montferrat[16].

D’autres tentatives illustrent plutôt les tendances autonomistes, voire séparatistes des grands pronoïaires. En Asie mineure, Théodore Mangaphas gouvernait la ville de Philadelphie, capitale du thème des Thracésiens. Avec l’aide de l’aristocratie locale et de celle des villes avoisinantes de Lydie, Théodore fit sécession, se proclama empereur et commença à battre monnaie. Il s’agissait dans ce cas d’une tentative de sécession limitée à la région et, contrairement à Branas, Théodore ne chercha pas à marcher sur Constantinople. Alarmé, Isaac vint l’assiéger à Philadelphie en 1189, mais l’avancée de Frédéric Barberousse et de la troisième croisade força Isaac à traiter avec Théodore qui reçut le pardon impérial et put continuer à gouverner Philadelphie à condition d’abandonner toute velléité de sécession. Peu après cependant, le commandant du thème des Thracésiens, Basile Vatatzès, le força à abandonner la ville pour se réfugier chez les Turcs seldjoukides à Iconium d’où il leva des troupes et ravagea les territoires frontaliers de l’empire jusqu’à sa capture en 1196. Fait prisonnier par Alexis III, il resta en prison pratiquement jusqu’à la conquête des croisés. Après la chute de Constantinople, la région de Philadelphie formera le cœur de l’empire de Nicée[17].

Certaines de ces tentatives réussirent. À la fin du XIe siècle, les habitants de Crète et de Chypre, croulant sous le poids de la fiscalité, avaient proclamé leur indépendance, laquelle fut vite réprimée. En mai 1123, le gouverneur impérial fut assassiné au cours d’une révolte, mais il fallut attendre 1184 pour qu’Isaac Comnène, un neveu de l’empereur Manuel Comnène, ne s’empare de l’ile de Chypre et se proclame empereur. Soutenu par la population locale il réussit, grâce à la flotte sicilienne envoyée par Guillaume II de Sicile, à tenir en échec l’expédition navale envoyée par Isaac II. Toutefois son mépris pour la population locale et ses institutions le firent détester de la population qui accueillit en sauveur Richard Cœur de Lion, au cours de la troisième croisade[18].

Plus lourde de conséquence pour l’empire fut la sécession de la Bulgarie et de la Serbie puisqu'elle devait mettre un terme à l’emprise de Byzance sur les Balkans.

Au début du règne d’Isaac, la paix avec la Hongrie avait été scellée par le mariage de l’empereur avec la fille de Béla III, Marguerite, qui apportait en dot les provinces des Balkans conquises précédemment par les Hongrois. L’empereur décida de lever une taxe spéciale sur ces provinces pour payer les frais de la noce, taxe que les Valaques des montagnes (Stara Planina) refusèrent de payer. Sur ces entrefaites, deux nobles valaques ou bulgares, les frères Petar et Assen exigèrent de l’empereur des terres en pronoïa, demande qui fut cavalièrement rejetée. Les deux frères retournèrent chez eux bien décidés à se venger. Valaques des montagnes et Bulgares des plaines unirent leurs efforts pour faire front commun contre les Coumans, nomades turcs qui, en retour de leur intégration dans l’armée impériale, s’étaient fait donner des terres en pronoïa, terres confisquées précédemment à des éleveurs valaques et bulgares. En 1187, Isaac mena une première offensive contre les frères Petar et Assen qui durent franchir le Danube et se réfugier chez les Coumans. Après avoir vaincu la révolte d’Alexis Branas, Isaac reprit l’offensive l’année suivante et réussit à poursuivre ceux-ci dans la plaine de Sofia. Mais tenaillé par l’insurrection de Chypre et celle de Théodore Mangaphas en Asie mineure, l’empereur préféra négocier une paix qui concédait aux Valaques et aux Bulgares l’ensemble du pays situé entre le Danube et les Balkans. Un deuxième empire bulgare était né et Assen reçut la couronne impériale des mains du nouvel archevêque bulgare dans l’église Saint-Démétrius de Trnovo[19].

Ce fut le moment que choisit le grand joupan de Serbie, Étienne Nemanja, l'ancien allié de Manuel II, pour se rapprocher des Bulgares et étendre son propre domaine aux dépens de l’empire. Il invita Frédéric Barberousse à Niš et, de concert avec les Bulgares, négocia un traité d’alliance contre Byzance. Pendant que Barberousse tenait les Byzantins occupés, les Bulgares envahirent la Thrace, pendant que les Serbes s’ouvraient un chemin vers l’Adriatique en occupant la Dioclée et le territoire dalmate jusqu’aux bouches de Cattaro. Ce ne fut qu’après la fin tragique de Frédéric Barberousse qu’Isaac put reprendre l’initiative dans les Balkans. Étienne Némanja fut battu en 1190 sur la Morava et dut rétrocéder ses anciennes conquêtes ; il n’en gardait pas moins toutefois ses anciennes. De plus, la signature d’un traité de paix constituait une reconnaissance tacite de l’État indépendant de Serbie, accord scellé par le mariage d’Étienne, deuxième fils de Némanja, avec la nièce de l’empereur, et l’octroi en sa faveur du titre de sébastocrator. Dorénavant, les relations entre Byzance d’une part, la Bulgarie et la Serbie d’autre part, passaient des affaires intérieures de l’empire aux affaires étrangères[20].

Politique étrangère : succès initiaux en Europe

Pourtant le règne d’Isaac II avait commencé à ce chapitre sous les meilleurs auspices.

La chute d’Andronic avait été causée par la progression de l’armée normande qui, après s’être emparée de Thessalonique, s’était dirigée vers Constantinople. Mais décimée par des épidémies, celle-ci se heurta aux forces d’Alexis Branas. Les Normands avaient divisé leur armée en trois groupes : une garnison à Thessalonique, un contingent plus à l’est sur le fleuve Strymon et le gros des forces à Mosynopolis (près de Komotini) en Thrace. Branas tomba d’abord à l’improviste sur les forces stationnées à Mosynopolis puis s’attaqua au contingent sur le Strymon qu’il vainquit également à Dimitritsa en novembre 1185. Leurs commandants capturés, plus de dix mille hommes de troupe ayant été tués et quatre mille faits prisonniers, les Normands se retirèrent et abandonnèrent Thessalonique, d’abord, Dyrrachium et Corfou ensuite, ne gardant que les iles de Céphallénie et de Zacynthe. Le danger normand était définitivement écarté[21].

Pendant que les Normands se retiraient, Isaac, après avoir conclu une trêve avec le sultan Kilij Arslan, négocia la paix avec le roi de Hongrie, Béla III, qui avait envahi les Balkans et se trouvait devant Sofia. Au terme des négociations, Isaac devenu veuf depuis peu épousa la fille de Béla, Marguerite, qui prit le nom byzantin de Marie. Les alliances matrimoniales en dehors de la maison impériales, interdites sauf en cas d’absolue nécessité sous Constantin VII au Xe siècle devenaient ainsi au XIIe siècle une composante légitime des tractations diplomatiques[22]. Les Hongrois se retirèrent vers le Danube. Certes, les Byzantins durent accepter de perdre la Dalmatie, la Bosnie et Sirmium conquis par Béla sous la régence de Marie l’Étrangère mais, fait sans doute plus important, ils obtenaient l’aide de la Hongrie dans leur lutte contre les Bulgares et les Serbes[23].

Le mariage de Constance, tante de Guillaume de Sicile, avec Henri de Hohenstaufen, fils et héritier de Frédéric Barberousse alarma au plus haut point les Vénitiens qui voyaient l’empereur germanique prendre pied dans la péninsule italienne en prétendant à la couronne de Sicile, ancienne possession byzantine. En 1187, les Vénitiens signaient avec Constantinople un traité au terme duquel ils voyaient tous leurs privilèges rétablis et recevaient la promesse du paiement d’une somme de 100 800 hyperpères en dédommagement des pertes subies en 1171. Byzance pour sa part s’engageait à défendre Venise contre toute attaque, quelle qu’en soit la source, allusion à peine voilée à l’empereur germanique. Pour remplacer la flotte impériale, les Vénitiens s’engageaient également à construire dans les six mois de 40 à 100 galères et à en fournir les équipages. Cinq ans plus tard, Isaac réussit également à régulariser ses relations avec les Pisans et les Génois. Deux chrysobulles confirmèrent leurs anciens privilèges, leurs quartiers à Constantinople furent agrandis et les tarifs douaniers demeurèrent limités à 4 %[24].

Le vent devait tourner avec le passage sur les terres d’empire de la troisième croisade.

La troisième croisade

Jérusalem était tombé aux mains de Saladin le 2 octobre 1187. Presque immédiatement, l’empereur germanique Frédéric Ier Barberousse, Philippe II de France et Richard Cœur-de-Lion d’Angleterre, prirent la croix.

Richard Cœur-de-Lion et Philippe Auguste se rendirent directement à Acre par mer et n’eurent par conséquent pas de relations directes avec Constantinople. Toutefois, en mai 1191, Richard Cœur-de-Lion profita d’un arrêt pour s’emparer de l’ile de Chypre alors gouvernée par Isaac Comnène (voir plus haut) qu’il remit d’abord aux Templiers, puis, l’année suivante, à Guy de Lusignan, le roi déposé de Jérusalem. Si Isaac ne pouvait voir qu’avec plaisir l’élimination de son ancien rival, la création d’un État latin à Chypre eut comme conséquence la subordination du clergé grec au clergé latin. Dans un pays où les Grecs étaient en majorité, la dégradation de l’épiscopat grec ne pouvait qu’être une autre source d’antipathie entre Grecs et Latins[25].

Frédéric Ier choisit la voie de terre et entama des négociations avec Constantinople pour traverser l’empire. Un traité fut conclu à Nuremberg en 1188 par lequel Isaac permettait le libre passage sur ses territoires de l’armée allemande pourvu que celle-ci s’abstînt de toute violence. Mais Frédéric avait aussi entamé des négociations avec les souverains d’autres territoires qui se trouvaient sur son itinéraire, dont la Serbie et le sultanat d’Iconium. Comme on l’a vu, Étienne Némanja accueillit avec joie l’ouverture de telles négociations et, de concert avec les Bulgares, tous deux proposèrent de rendre à Frédéric un serment d’hommage qui en faisait leur suzerain en contrepartie d’une alliance contre Byzance. Alarmé, le gouvernement de Constantinople chercha de son côté alliance avec l’ennemi mortel des croisés, Saladin, avec qui ils renouvelèrent le traité d’alliance signé sous Andronic Ier en y ajoutant une clause visant à empêcher le passage des armées allemandes[26].

Parti de Hongrie, l’empereur atteignit la frontière de l’empire en juin 1189; il devait trouver les routes bloquées, les convois de vivres arrêtés et apprendre que les ambassadeurs envoyés pour négocier les clauses du transport des troupes d’Europe en Asie avaient été jetés en prison par Isaac. En réponse, Frédéric se mit à ravager la Thrace, s’emparant de Philippopolis et promettant de continuer jusqu’à ce que ses ambassadeurs soit libérés. Il s’ensuivit un échange de correspondance acerbe entre les deux souverains. Frédéric résolut alors de marcher sur Constantinople pendant que son fils Henri, resté en Allemagne, devait obtenir l’accord du pape pour une croisade contre Byzance et lever une flotte pour assiéger Constantinople. Son deuxième fils, Frédéric de Souabe, reçut comme mission de s’emparer de Didymotique. Acculé, Isaac dut se résigner à libérer les ambassadeurs allemands et conclut en février de l’année suivante un traité au terme duquel Frédéric obtenait tout ce qu’il voulait : des navires pour transporter ses troupes en Asie, des prix avantageux pour les vivres dont elles avaient besoin, une compensation financière pour les ambassadeurs malmenés et des otages de qualité comme garantie qu’Isaac remplirait fidèlement ses engagements. Tout ce qu’obtenait Isaac en échange était que Frédéric traverserait par les Dardanelles plutôt que par le Bosphore, évitant ainsi Constantinople[27].

Au printemps 1190, l’armée allemande passait en Asie et se disposait à avancer vers Jérusalem lorsqu’elle fut attaquée par les Turcs tenus au courant de ses mouvements par Constantinople. Frédéric résolut alors de s’emparer d’Iconium et conclut un traité avec Kilidj Arslan. Toutefois, alors qu’il marchait sur Tarse, il se noya le 10 juin 1190 en tentant de traverser la rivière Calycadnus (aujourd’hui Göksu)[28].

Byzance était libérée de Frédéric Barberousse, mais l’épisode devait ancrer encore plus profondément en Occident le sentiment que Constantinople, qui avait entretenu d’excellentes relations avec les États latins du temps de Manuel, avait maintenant tourné le dos à la chrétienté et entendait profiter de la chute de Jérusalem aux mains de Saladin pour avantager le clergé orthodoxe en Palestine, tout en permettant aux musulmans de s’installer à Constantinople[29]. Il s’en fallait de peu que Constantinople ne devînt l’objectif de la prochaine croisade comme le conseillait Frédéric Barberousse dans une lettre à son fils[30].

Libéré du danger que représentait Frédéric Barberousse, Isaac put reprendre l’offensive dans les Balkans. Fort de l’appui des Hongrois, Isaac entreprit en 1195 une dernière campagne contre les Bulgares. C’est le moment que choisit son frère ainé, Alexis, pour le renverser et le faire aveugler[31].

Alexis III (1195-1203)

Né vers 1153, Alexis III avait passé la majeure partie du règne d’Andronic Ier en Syrie et avait été emprisonné à Tripoli vers 1185-1187[32]. Ne trouvant pas assez prestigieux le nom d’Ange, il affectait de se faire appeler Comnène[33]. Malheureusement il n’avait aucune des qualités des premiers empereurs de la dynastie précédente. Si les officiers de l’armée et la noblesse du palais le portèrent au pouvoir en espérant un personnage plus actif que le malheureux Isaac, ils se trompaient lourdement[34]. À l’intérieur, l’empereur fut heureux de laisser son épouse diriger les affaires de l’État, pendant qu’à l’extérieur, Serbes et Bulgares consolidaient leur empire et que se préparait la quatrième croisade[35].

Politique intérieure

Exécuté par les officiers de l’armée, le coup d’État qui le porta au pouvoir fut fomenté par un groupe représentant les grandes familles de Constantinople dirigées par Théodore Branas, Georges Paléologue, Jean Pétraliphas, Constantin Raoul et Manuel Cantacuzène[36]. Réalisant que son trône dépendait du bon vouloir de ces familles, Alexis suivit la route de la moindre résistance, s’efforçant de plaire aux uns et aux autres. Faible de caractère, paresseux et ne faisant rien sans consulter les astres, il laissa sa famille immédiate et en particulier son épouse, Euphrosyne, de la famille des Doukas, diriger les affaires. Très ambitieuse, celle-ci, aidée par son favori, Constantin Mésopotamitès, archevêque de Thessalonique, entreprit quelques réformes comme la suppression de la vénalité des charges ce qui suscita la haine de cette même aristocratie qui avait porté Alexis au pouvoir et lui valut d’être provisoirement écartée de la cour alors que son favori était exilé[37].

Pourtant, l’administration publique comportait des hommes compétents comme le chroniqueur Nicétas Choniatès qui deviendra premier ministre. Mais la vénalité des charges sous Isaac II avait conduit à une croissance rapide de la bureaucratie que l’oisiveté de l’empereur laissait diriger à sa guise les affaires de l’État pourvu qu’elle lui permît de satisfaire les généreuses donations de terres et de revenus qu’il ne cessait de faire à ses favoris et aux membres de sa cour. Cette politique eut de lourdes répercussions sur l’économie des provinces. À Constantinople même, lorsqu’Henri VI exigea à Noël 1196 une somme de 360 000 hyperpères pour monter une nouvelle croisade sous menace de reprendre les anciennes conquêtes normandes en Grèce, le peuple refusa de payer. Si bien que l’empereur dut convoquer un « parlement » pour savoir comment réunir la somme nécessaire à cette « taxe allemande » (Alamanikon). On en fut réduit finalement à ouvrir les tombeaux impériaux pour s’emparer des trésors qu’ils contenaient. Mais la somme exigée ne fut pas réunie; seule la mort d’Henri VI en septembre 1197 apporta un sursis[38].

Quant à l’armée, elle n’était plus composée que de mercenaires étrangers, Allemands, Hongrois, Turcs, Varanges et Bulgares. Mal payés, ses minces effectifs menaçaient en permanence de faire défection. Et comme il n’y avait plus de flotte de guerre, la piraterie faisait des ravages. Les corsaires de Venise, Gênes et Raguse profitaient de la situation de faiblesse de l’empire pour en dévaster les côtes. Alexis en fut réduit à négocier avec certains d’entre eux comme le Génois Gafforio, pour qu’ils laissent en paix les navires grecs ou alliés et viennent vendre à Constantinople le fruit de leurs rapines en en partageant les bénéfices. Mais les faveurs accordées à Gênes lui valurent bientôt l’inimitié de Venise. L’ambassade envoyée par le doge Enrico Dandolo dut négocier pendant trois ans un accord qui, sitôt conclu en 1198, fut violé immédiatement, Alexis III encourageant les Pisans à attaquer Venise pendant que la colonie vénitienne de Constantinople était chargée d’impôts[39].

Politique étrangère

Affligeante au plan intérieur, la politique d’Alexis III devait s’avérer désastreuse au plan extérieur.

En Asie mineure, la population grecque continuait à régresser devant la progression des Turcs. En 1197, l’émir d’Angora, Maçoûd s’emparait de Dadibra en Paphlagonie et remplaçait sa population par des Turcs. À la suite d'un incident, le sultan d’Iconium, Kaï-Khosrou, ravagea la vallée du Méandre l’année suivante sans être inquiété[40].

Mais la véritable menace se situait en Europe.

Isaac II avait été déposé alors qu’il menait campagne contre les Bulgares et les Valaques dans les Balkans. Aussitôt acclamé par les troupes, Alexis, qui accompagnait son frère, se hâta de mettre un terme à la campagne et de rentrer à Constantinople, se contentant d’exploiter les divisions qui se faisaient jour entre les chefs valaques. En 1195 et 1196, les Bulgares saccagèrent la région de Serrès et défirent l’armée byzantine, capturant son chef, le sébastocrator Isaac Comnène. Heureusement pour les Byzantins, les frères Assen et Petar qui s’étaient séparés en 1193, furent assassinés par leurs boyards en 1196 et 1197 respectivement. Le pouvoir échu à leur plus jeune frère, Jean, surnommé Kalojean (Jean le Bon) qui, pour avoir été envoyé comme otage à Constantinople, portait une haine profonde aux Grecs. Après qu’il se fut emparé de Varna, Alexis dut négocier une entente avec lui en fonction de laquelle les Byzantins conservaient le contrôle de la Thrace mais reconnaissaient officiellement l’indépendance de l’État bulgare. Pour mettre un terme à l’influence byzantine, Jean entra en négociation avec le pape Innocent III, lequel était anxieux de ramener les Balkans dans l’influence de Rome. En novembre 1204, soit peu après la chute de Constantinople, un légat pontifical devait sacrer un patriarche de Bulgarie lequel couronna le lendemain le nouveau tsar dans la cathédrale de Trnovo avec une couronne envoyée par le pape[41].

Le plus grave danger vint toutefois moins de l’apathie d’Alexis III que de l’esprit de croisade d’Henri VI. Fils de Frédéric Barberousse, celui-ci était bien décidé non seulement à venger la débâcle qui avait suivi la mort de son père en Orient, mais aussi à reprendre à son compte le rêve d’un empire universel. Son mariage avec Constance de Sicile, héritière légitime de Guillaume II lui donnait l’occasion de prendre pied en Italie normande. Après s’être emparé du royaume à la mort de Tancrède de Lecce, fils bâtard de Guillaume, en 1194 il avait sommé Isaac II de lui restituer les territoires conquis par Guillaume en Macédoine. Il exigeait en outre un énorme tribut (celui qui donna naissance à l’Alamanikon) pour compenser les pertes subies par son père lors de la troisième croisade et l’aider à monter une nouvelle croisade. De plus, le mariage en mai 1197 de son frère Philippe de Souabe avec Irène l’Ange, fille d’Isaac II et veuve à seize ans du fils ainé de Tancrède, lui permettait de se poser en justicier et défenseur de l’empereur détrôné[42].

À Pâques 1195, reprenant l’œuvre de son père, Henri VI prit la croix et appela à la croisade. Il envoya deux armées vers la Palestine, l’une par mer, l’autre par voie de terre sous le commandement de l’archevêque de Mayence Conrad Ier de Wittelsbach, sommant l’empereur de fournir à celle-ci les bateaux lui permettant de traverser en Asie. Ses prétentions orientales furent encouragées par l’arrivée en octobre d’une ambassade d’Amaury de Lusignan, devenu roi de Chypre, lui demandant une couronne royale. Cette délégation fut suivie peu après par une deuxième venant de Léon II, seigneur de la Petite Arménie. Henri se hâta de satisfaire l’une et l’autre demande. Alexis III qui venait de renverser son frère se voyait ainsi pris en tenailles et n’eut d’autre choix que d’agréer à toutes les conditions. Fort heureusement pour lui, l’annonce de la mort d’Henri VI à Messine, le 28 septembre 1197, sauva Constantinople et permit d’arrêter le dépouillement des caveaux impériaux commencé pour réunir la somme exigée par Henri[43].

La croisade amorcée par Henri VI devait faire long feu. Son appel ne fut guère entendu que par les grands de l’empire parmi lesquels les archevêques de Mayence et de Brême, neuf évêques, le duc Henri de Brabant, Henri de Brunswick, Frédéric d’Autriche et Ulrich de Carinthie. Leur petite armée partit de Messine à l’été 1197 et se jeta dès son arrivée sur les Sarrasins. Après quelques succès qui leur permirent de s’emparer de Sidon et de Beyrouth, ils apprirent la mort d’Henri VI. La plupart des nobles décidèrent alors de rentrer laissant leurs soldats affronter seuls une armée égyptienne qui venait à leur rencontre à travers le Sinaï. Pris de panique, les armées remontèrent vers le nord où leurs bateaux les attendaient à Tyr d’où ils reprirent la mer[44].

La quatrième croisade

La quatrième croisade devait être lancée non par le successeur d’Henri VI, mais par le nouveau pape, Lothaire de Segni, élu en 1198 sous le nom d’Innocent III. Très imbu des pouvoirs temporels et spirituels de la papauté, celui-ci ne pouvait voir sans crainte l’empereur germanique étendre son pouvoir en Italie. Aussi appuya-t-il d’abord les prétentions d’Otton IV face à celles de Philippe de Souabe. De plus, il était fort désireux de voir l’Église de Rome se substituer à celle de Constantinople dans les Balkans et accéda rapidement aux désirs des Bulgares de reconnaître sa suzeraineté plutôt que celle de Constantinople[45].

L’un de ses premiers gestes fut de prêcher une nouvelle croisade. Reconnaissant que confier la conduite de la croisade à des monarques régnants avait donné lieu auparavant à des problèmes sans fin de rivalités nationales et de protocole et que d’autre part la lutte entre Otton IV et Philippe de Souabe, celle entre les rois de France et d’Angleterre pour la succession de Richard Cœur-de-Lion rendaient la participation de ces souverains peu probable, le pape fit appel à la chevalerie. Au cours d’un tournoi organisé à son château d'Ecly-sur-Aisne, le jeune comte Thibault de Champagne, enflammé par la prédication de Foulque de Neuilly, se proposa pour conduire l’expédition[46].

Comme lors de la troisième croisade, le problème se posa de décider si l’on devait se rendre en Terre sainte par terre ou par mer. Peu avant de quitter la Palestine, Richard Cœur-de-Lion avait clairement indiqué que le point le plus faible chez les Turcs était l’Égypte et que toute expédition devrait avoir ce pays comme première cible. Ceci favorisait la voie maritime. Comme on s’attendait à une force d’environ 33 500 soldats, 200 bateaux s’avéraient nécessaires. La seule puissance capable de construire rapidement un tel nombre de navires était la république de Venise où une délégation fut dépêchée en 1201[47].

Venise accepta de transporter 4 500 chevaliers et leurs chevaux, 9 000 servants et 20 000 fantassins moyennant une somme de 85 000 marks. De plus elle s’engageait à fournir elle-même 50 galères pourvu que le butin de guerre soit partagé à parts égales[48]. Cette estimation était terriblement exagérée : les Français furent incapables de réunir plus de 650 chevaliers et 1 300 hommes de troupes. Le moment venu, ils se trouvèrent dans l’incapacité de payer la somme prévue alors que les Vénitiens avaient scrupuleusement respecté leur part du contrat[49]. En échange d'un délai de paiement, les Vénitiens proposèrent alors aux Croisés de les aider à capturer Zara (maintenant Zadar), ancienne ville indépendante de l’empire byzantin dont Venise réclamait la possession, mais qui s’était mise sous la protection de la Hongrie dont le roi s'était lui-même croisé depuis plusieurs années[50].

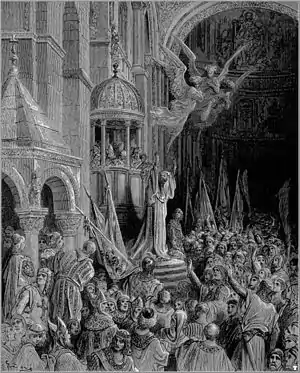

Sitôt informé de ce plan qui visait une ville chrétienne, le pape interdit aux croisés d'attaquer Zara. Mais les jeux étaient faits et le 8 novembre 1202, 480 bateaux, dirigés par le doge lui-même malgré ses quatre-vingts ans passés, firent voile vers Zara qui fut mise à sac. Outré, le pape excommunia d’abord l’ensemble de l’expédition, puis limita cette excommunication aux seuls Vénitiens tout en recommandant aux autres croisés de continuer leur collaboration avec eux, les Vénitiens détenant les ressources essentielles au succès de l’expédition[51].

Au début de 1203, un deuxième imprévu vint à nouveau modifier les plans. Boniface de Montferrat (qui avait succédé comme chef d’expédition à Thibaud de Champagne décédé entretemps) reçut une lettre de Philippe de Souabe, beau-fils d’Isaac II. Philippe y expliquait qu’un autre Alexis, appelé « le jeune Alexis », fils d’Isaac II et frère de son épouse, s’était échappé de la prison où il était enfermé avec son père et avait trouvé refuge à sa cour. Philippe proposait que la croisade fasse une nouvelle étape à Constantinople pour renverser Alexis III et redonner le trône au souverain légitime, moyennant quoi Alexis financerait la conquête ultérieure de l’Égypte, fournirait dix mille soldats supplémentaires à cette fin et maintiendrait par la suite cinq cents chevaliers à ses frais en Terre Sainte. Et pour obtenir l’appui du pape il ajoutait que l’Église de Constantinople se soumettrait à Rome[52].

Ni les croisés, qui ne connaissaient pas Constantinople, ni sans doute le jeune Alexis lui-même ne réalisaient à quel point ce plan était irréaliste; toutefois, il emporta l’adhésion de la majorité. Seuls quelques croisés préférèrent s’embarquer directement pour la Palestine. Le jeune Alexis arriva à Zara en avril 1203 et quelques jours plus tard, la flotte faisait voile, s’arrêtant à Durrës et Corfou où Alexis fut reconnu comme empereur légitime. Malgré une nouvelle interdiction formelle du pape, elle arrivait en juin devant Constantinople où Alexis III, fidèle à son caractère, n’avait pris aucune mesure pour assurer la défense de la ville. L’assaut eut lieu en juillet 1203. Dès la première charge l’armée impériale se débanda et l’empereur prit la fuite, laissant sa femme et ses enfants à Constantinople, mais emmenant avec lui sa fille préférée et apportant 10 000 livres d’or ainsi qu’un sac de bijoux[53].

Alexis erra quelques mois, mais tomba aux mains de Boniface de Montferrat vers la fin de 1204. Il demeura prisonnier jusqu’à ce que sa rançon ait été payée en 1209 ou 1210 par Michel Ier Comnène Doukas d’Épire qui le fit envoyer au sultan seldjoukide Kay Khusraw Ier, fils de Kilidj Arslan. Lorsque Théodore Ier Laskaris défit le sultan, Alexis fut à nouveau fait prisonnier et envoyé dans un monastère où il mourut en 1211 ou 1212[54].

Retour d’Isaac II (1203-1204) ; Alexis IV (1204)

Croyant, après la fuite de l’empereur, que le retour d’Isaac II suffirait à arrêter l’assaut des croisés, les édiles de Constantinople s’étaient hâtés de libérer celui-ci et de le rétablir dans ses fonctions d’empereur légitime. Effectivement, l’attaque cessa et une délégation croisée et vénitienne vint informer les notables constantinopolitains des promesses faites par Alexis, exigeant que celui-ci soit couronné coempereur avec Isaac. Après quoi, elle se retira à Galata où les croisés avaient établi leur quartier général. Alexis IV, qui avait à peu près vingt-et-un ans à l’époque, fut effectivement couronné le 1er aout 1203. Restait cependant aux deux empereurs à remplir leurs engagements à l’égard des croisés. Alexis IV se rendit rapidement compte que le trésor était vide. Il fut obligé de lever de nouveaux impôts qui ne frappèrent que les habitants de Constantinople, ceux des provinces se refusant à le reconnaître comme empereur. Ces nouvelles taxes permirent de réunir une somme de 100 000 marks, ce qui s’avéra suffisant pour convaincre les croisés de patienter et de retarder leur départ jusqu’à la Saint-Michel. Mais elles rendirent les deux empereurs impopulaires auprès des habitants de la capitale, qui se rendaient compte que leur argent enrichissait directement aux adversaires de l'empire. Les souverains s’aliénèrent également le clergé en forçant celui-ci à faire fondre les vases sacrés pour se procurer des fonds et en annonçant que l’Église grecque devrait se soumettre à celle de Rome[55].

Et pour comble de malheur, alors qu’Alexis IV était parti en Thrace avec le gros de l’armée pour reprendre le contrôle de la situation, un groupe de croisés mit le feu à une petite mosquée du quartier musulman lors d’une rixe. Les flammes se propagèrent rapidement, s’étendirent au port qui, en quarante-huit heures, fut complètement rasé. Et lorsque, quelques jours plus tard, une délégation de croisés vint en ville réclamer les montants qui leur étaient dus, la colère des habitants de la capitale ne connut plus de borne. Pour leur part les croisés étaient également désireux de quitter le pays pour se diriger enfin vers la Terre Sainte[56].

Le doge Enrico Dandolo voyait ainsi se réaliser son but : la destruction de l’empire byzantin et le remplacement de l’empereur par une marionnette dévouée aux intérêts de Venise. Il recommanda donc aux dirigeants de la croisade de prendre leur dû de force et de remplacer les deux empereurs qui avaient failli à leurs engagements par l’un des leurs. À l’intérieur de la ville, les habitants en venaient également à la conclusion qu’un changement d’empereur s’imposait. Le 24 janvier 1204, une réunion regroupant le sénat, le clergé et des représentants du peuple vota la déchéance d’Alexis IV. Après trois jours de discussions, on se mit d’accord pour le remplacer par un inconnu du nom de Nicolas Canabus[57].

Alexis V (1204) et la chute de Constantinople

C’est le moment qu’attendait Alexis Doukas, surnommé Mourtzouphlos en raison de ses sourcils en bataille qui se rejoignaient au milieu du nez, pour s'emparer du pouvoir. Âgé d’environ soixante-cinq ans, celui-ci se trouvait en prison lors de l'arrivée des croisés, vraisemblablement pour avoir participé à la tentative d’usurpation de Jean Comnène en 1200. Relâché, il se vit confier la fonction de protovestiaros, ce qui lui donnait accès en tout temps aux appartements impériaux[58].

Résolu à s’emparer du pouvoir, il chercha à se gagner l’appui de la population en dirigeant quelques raids contre les croisés à l’extérieur de la ville. Lors des discussions du 24 au 27 janvier il conseilla à Alexis IV de demander l’aide des croisés, mais lorsque Canabus fut élu, il n’hésita pas à se rendre en pleine nuit dans les appartements de l’empereur et, avec l’aide de la garde varangienne, de s’emparer de celui-ci et de le faire enfermer dans un donjon où il mourut étranglé. Ayant appris la nouvelle, Isaac II mourut également, selon Villehardouin, de cause naturelle[59].

Couronné à Sainte-Sophie sous le nom d’Alexis V, le nouvel empereur se mit immédiatement à réparer les murs de la cité et à conduire des embuscades contre les croisés. Constatant que le nouvel empereur menait une politique différente de celle de ses prédécesseurs, s’appuyant sur le fait qu’il s’agissait à nouveau d’un usurpateur, le doge Dandolo, qui était devenu le véritable leader de la croisade, tint une série de réunions avec les chefs croisés pour discuter de l’administration future de l’empire. On s’entendit pour former un comité de douze personnes comprenant six Vénitiens et six croisés qui devaient élire un nouvel empereur issu de leurs rangs. Si ce dernier devait être choisi parmi les croisés, le patriarche serait vénitien et vice-versa. L’empereur règnerait sur le quart de la cité et de l’empire pendant que les trois autres quarts seraient divisés à égalité entre les croisés et Venise, le doge se voyant exempté de prêter hommage à l’empereur. Le butin récolté lors de la conquête finale serait réparti de la même manière[60].

L’assaut final devait être donné le 9 avril à l’endroit même où les croisés avaient lancé le premier assaut neuf mois plus tôt. Il devait durer trois jours, les murs et les tours renforcés par Alexis V se révélant plus difficiles à prendre que prévu. Finalement, aidés par un fort vent, les navires vénitiens parvinrent à établir un pont entre les mats des navires et le sommet des tours. Alexis V fit preuve d’un grand courage essayant de rallier ses hommes, mais réalisant que tout était perdu, il s’enfuit en compagnie de la femme d’Alexis III et de la fille de celle-ci, Eudoxie, restées à Constantinople. Il alla se réfugier auprès de son prédécesseur à Mosynopolis où il reçut d’Alexis la permission d’épouser Eudoxie, son grand amour. Par la suite cependant Alexis III devait le faire prisonnier et l’aveugler. Remis entre les mains de Thierry de Loos, Alexis V fut jugé pour trahison envers Alexis IV et jeté en bas de la colonne de Théodose[61].

À Constantinople, les croisés se livrèrent à trois jours de pillage, de meurtres et de sacrilèges. Pour une fois, chroniqueurs latins et grecs étaient d’accord. « Depuis la création du monde, jamais pareil butin n’avait été fait dans une ville » écrit Villehardouin, pendant que de son côté Nicétas Choniatès constatait : « Les Sarrasins eux-mêmes sont bons et compatissants » en comparaison de ces gens « qui portent la croix du Christ sur leur épaule »[62]. Une fois l’ordre rétabli, le butin fut ramassé et partagé tel qu’entendu ; sa valeur totale s’élevait à environ 3,6 millions d’hyperpères. Les croisés payèrent au doge la somme qui était encore due à Venise. Sous la pression des Vénitiens, on élit comme empereur le comte Baudouin de Flandres et de Hainaut couronné à Sainte-Sophie le , devenant ainsi le troisième empereur à y être couronné en une seule année; le doge de son côté choisissait comme patriarche, Tommaso Morosini, lequel reçut tous les ordres et fut sacré évêque en moins de deux semaines. En dépit de son antipathie à l’endroit de celui-ci, Innocent III finit par approuver ce choix. Des délégués furent envoyés de Rome pour négocier l’union des deux Églises sans succès, le pape, bien qu’acceptant de reconnaître le statut de patriarcat à Constantinople, insistant toujours pour que les Grecs se conforment à la doctrine et aux rites latins. Par la suite, le pape devait de plus en plus traiter l’Église orthodoxe comme schismatique et hérétique[63].

Conclusion

Certes, la dynastie des Anges joua un rôle important dans la chute de Constantinople. Mais les causes de son déclin étaient déjà apparentes sous la dynastie des Comnènes et il serait injuste d’en faire porter l’entière responsabilité sur les Anges. De profonds changements avaient eu lieu tant en Occident qu’en Orient au cours des XIe et XIIe siècles. Mais une résistance au changement plus forte à Constantinople que dans les royaumes qui se constituaient à l’Ouest l’empêcha de s’adapter aux nouvelles réalités. Dans son livre A History of the Byzantine State and Society, Warren Treadgold, mentionne plusieurs causes lointaines qui contribuèrent au désastre de 1204.

Le premier facteur de dissolution de l'empire byzantin fut la montrée croissante du régionalisme. La perte de l’Italie du sud aux mains des Normands eut des répercussions économiques sérieuses pour Byzance, moindres toutefois que la montée des puissances maritimes que constituaient Venise, Gênes et Pise qui, en établissant leurs comptoirs au sein de l’empire, prirent progressivement la place des marchands byzantins incapables de résister à leur concurrence. Dans la grande région des Balkans, l’importance que prit le royaume de Hongrie de même que la création des empires bulgare et serbe se doublèrent d’une lutte d’influence religieuse entre Rome et Constantinople pour le contrôle de la chrétienté. La Grèce sous la conduite d’une aristocratie dont la richesse dépendait de la stabilité de l’agriculture et du commerce resta relativement stable, même si les révoltes en Crête et à Chypre et la perte de celle-ci donnaient aux ennemis de Byzance des bases navales et militaires utiles. La situation était plus fluide en Asie mineure où les Turcs, peuple nomade sans autre véritable dirigeant que le sultan seldjoukide et les émirs danishmendites, occupèrent progressivement l’intérieur de l’Anatolie, remplaçant les populations chrétiennes qui migrèrent vers la côte et les Balkans. En Cilicie, les princes rubéniens (ou rubénides) deviendront à partir de 1099, « rois d’Arménie », pendant que dans la région du Pont, les frères Alexis et David Comnène créeront, après la chute de Constantinople, l’« empire de Trébizonde »[64].

Le deuxième fut la montée d’une nouvelle classe dirigeante formée de grands propriétaires terriens et de riches marchands qui, surtout dans les provinces, prirent progressivement la place de l'administration byzantine, héritière de l’ancienne administration romaine, qui avait fait pendant des siècles la force de l’empire. Alors que les thèmes cessaient de fonctionner, que les fonctionnaires étaient peu ou mal payés, l’avancement devint l’apanage des riches propriétaires fonciers et des pronoïaires. Lorsque s’éteignit la dynastie macédonienne, ce fut cette aristocratie qui produisit dix-sept des vingt-deux empereurs appartenant aux familles Doukas, Comnène et Ange alors que la classe des grands marchands arrivait au trône avec les empereurs Michel IV et Michel V. Il en résulta à la fois un affaiblissement du pouvoir impérial, ces grandes familles étant plus difficiles à maitriser que ne l’avaient été les masses populaires, et une multiplication des révoltes et des séditions qui conduisirent au renversement de plusieurs empereurs[65].

Tout comme l’aristocratie, la hiérarchie de l’Église orthodoxe qui avait vu son influence grandir au cours du XIe siècle puis décroître sous les Comnènes, vit défiler à sa tête un grand nombre de patriarches. De 1081 à 1204, vingt-deux patriarches devaient se succéder qui évitèrent autant que possible de s’immiscer dans la sphère politique. Cela n’empêcha pas huit d’entre eux d’abdiquer ou d’être déposés par le basileus. Or, l’impuissance des patriarches survenait à une époque où, à l’Ouest, la papauté affirmait de plus en plus son pouvoir tant spirituel que temporel. Si le schisme de 1054 ne modifia pas substantiellement les relations entre les Églises d’Orient et d’Occident, il n’en alla pas de même de l’appui qu’accorda la papauté aux Normands, lesquels après s’être emparés des possessions byzantines du sud de l’Italie s’en prirent aux Balkans. Les contacts de plus en plus fréquents entre croisés et autorités byzantines montrèrent à quel point les mentalités s’étaient éloignées l’une de l’autre. Ce fossé devait s’accroitre lorsque les croisés établirent des églises latines en Syrie et en Palestine et remplacèrent les patriarches grecs d’Antioche et de Jérusalem par des archevêques latins. De plus, les discussions entreprises pour restaurer l’unité des Églises d’Orient et d’Occident continuèrent à achopper sur la question fondamentale de la primauté papale réclamée par Rome aux dépens de la pentarchie[66] que réclamait l’Église d’Orient[67].

Depuis les invasions barbares, non seulement les différences culturelles s’amplifiaient-elles entre l’Orient et l’Occident, mais elles finirent par devenir un motif de fierté. Traditionnellement, la culture byzantine était restée en avance sur celle de l’Occident, réussissant à maintenir son héritage classique, c’est-à-dire grec. Aux XIe et XIIe siècle, les auteurs byzantins commencèrent à faire preuve d’une plus grande originalité. L’académie fondée par Alexis I produisit des écrivains et historiens originaux comme Michel Psellos, Anne Comnène, Nicétas Choniatès et Jean Zonaras ou des penseurs remarquables comme Jean l'Italien qui eut maille à partir avec le pouvoir politique. Que ce soit dans le domaine de l’architecture ou des arts décoratifs qui accompagnaient l’édification d’églises ou d’édifices publics ou de la joaillerie[68], une forme d’art propre à l’empire byzantin se développa et ses représentants se mirent à voyager à l’extérieur et à prêter main-forte à leurs collègues occidentaux (cathédrale Saint-Marc de Venise). Mais pendant que les Byzantins continuaient à se vanter de leur supériorité intellectuelle, les Européens de l’Ouest commençaient à faire de grands progrès sur le plan technologique que ce soit en agriculture, en matière d’armement ou même d’architecture[69].

C’est cette supériorité technique que l’Occident exploita à bon escient au cours de la quatrième croisade, face à un empire affaibli par les problèmes de séparatisme régional, de mauvaise administration, de faiblesse militaire et d’erreurs diplomatiques. Alexis Ier, Jean II et Manuel avaient réussi grâce à leur forte personnalité à contrôler l’aristocratie terrienne, les marchands et fonctionnaires qui cherchaient à affaiblir le pouvoir impérial. Isaac II et Alexis III n’étaient guère de la même trempe; Alexis IV et Alexis V ne furent que des marionnettes entre les mains de leurs bailleurs de fonds latins. De telle sorte que même si la quatrième croisade n’était pas venue à bout de Constantinople, un effort substantiel eût été nécessaire pour donner un nouveau souffle à l’empire et lui permettre de résister aux appétits de ses voisins bulgares, serbes, hongrois ou turcs qui, inéluctablement, s’étendaient à ses dépens[70].

Généalogie

Constantin Ange (1093 † ap.1166) x Theodora Comnène Angelina, fille d'Alexis Ier │ ├─> Jean (1125/27 † 1200), sébastocrate │ x Zoé Doukaina │ │ │ ├─> Michel Ier d'Épire (1170 † 1214/15) │ │ x Inconnue │ │ │ │ │ └─> Michel II d'Épire († 1266/68) illégitime │ │ x Théodora Pétraliphaina (1225 † ap.1270) │ │ │ │ │ ├─> Nicéphore Ier d'Épire († 1297) │ │ │ x 1) Maria Vatatzaina │ │ │ x 2) Anne Paléologue Cantacuzène († ap.1313) │ │ │ │ │ │ │ ├─1> Maria │ │ │ │ x Jean Ier Orsini, comte palatin de Céphalonie et Zante │ │ │ │ │ │ │ ├─2> Thamar († 1311) │ │ │ │ x Philippe Ier, prince de Tarente │ │ │ │ │ │ │ └─2> Thomas Ier d'Épire (1285 † 1318) │ │ │ x Anne Paléologue, fille de Michel IX │ │ │ │ │ ├─> Jean │ │ │ │ │ ├─> Démétrios († 1304) │ │ │ x 1) Anne Comnène Paléologue, fille de Michel VIII │ │ │ x 2) Ana Terter, fille de Georges Ier Terter │ │ │ │ │ │ │ └─1> Andronic (1282 † 1328), protosébaste │ │ │ x Fille de Kokala │ │ │ │ │ │ │ └─> Anne Paléologue │ │ │ x 1) Jean II Orsini, despote d'Épire │ │ │ x 2) Jean Comnène Asen († 1363) │ │ │ │ │ ├─> Hélène (1242 † 1271) │ │ │ x Manfred Ier, roi de Sicile │ │ │ │ │ ├─> Anne († 1286) │ │ │ x 1) Guillaume II, prince d'Achaïe │ │ │ x 2) Nicolas II, seigneur de Thèbes │ │ │ │ │ └─> Jean Ier de Thessalie († 1289) illégitime │ │ x Hypomone │ │ │ │ │ ├─> Constantin de Thessalie († 1303) │ │ │ │ │ │ │ └─> Jean II de Thessalie († 1318) │ │ │ │ │ ├─> Théodore de Thessalie († 1299) │ │ │ │ │ ├─> Hélène († 1299) │ │ │ x Guillaume Ier de La Roche († 1287), duc d'Athènes │ │ │ │ │ └─> Hélène │ │ x Stefan Uroš II Milutin, roi de Serbie │ │ │ ├─> Constantin (1172 † 1242), despote │ │ │ ├─> Théodore Ier de Thessalonique († 1253) │ │ x Maria Petraliphaina │ │ │ │ │ ├─> Anne │ │ │ x Stefan Radoslav, roi de Serbie │ │ │ │ │ ├─> Jean de Thessalonique († 1244) │ │ │ │ │ ├─> Irène │ │ │ x Ivan Assen II, roi de Bulgarie │ │ │ │ │ └─> Démétrios de Thessalonique (1220 † ap.1246) │ │ │ └─> Manuel (1187 † 1241), despote │ └─> Andronic (1133 † 1183/85) x Euphrosyne Kastamonitissa │ ├─> Constantin (1151 † ap.1199), sébastocrate │ ├─> Alexis III (1153 † 1211) │ x Euphrosyne Doukaina Kamatera (1155 † 1211) │ │ │ ├─> Irène │ │ x 1) Andronic Kontostéphanos │ │ x 2) Alexis Paléologue, despote │ │ │ ├─> Anne (1176 † 1212) │ │ x 1) Isaac Comnène Vatatzès († 1196) │ │ x 2) Théodore Ier Lascaris, empereur de Nicée │ │ │ └─> Eudoxie († 1211) │ x 1) Stefan Ier Nemanjić, grand-duc puis roi de Serbie │ x 2) Alexis V († 1204), empereur byzantin │ x 3) Léon Sgouros († 1208), seigneur de Nauplie et d’Argolide │ └─> Isaac II (1156 † 1204) x 1) Irène x 2) Marguerite de Hongrie (1175 † ap.1223) │ ├─1> Anna-Euphrosyne († 1253) │ x Roman Mstislavitch, prince de Galicie-Volhynie │ ├─1> Irène (1181 † 1208) │ x 1) Roger III, roi de Sicile │ x 2) Philippe de Souabe, roi de Germanie │ ├─1> Alexis IV (1182 † 1204) │ └─2> Jean (1193 † 1253) x Mathilde de Vianden, fille d'Henri Ier de Vianden

Bibliographie

On consultera avec profit la bibliographie exhaustive contenue dans chaque volume de la trilogie Le monde byzantin (Coll. Nouvelle Clio, Presses universitaires de France) répartie pour chacune des périodes étudiées (vol. 1 – L’Empire romain d’Orient [330-641] ; vol. 2 – L’empire byzantin [641-1204] ; vol. 3 – L’empire grec et ses voisins [XIIIe-XVe siècle] entre Instruments bibliographiques généraux, Évènements, Institutions (empereur, religion, etc.) et Régions (Asie Mineure, Égypte byzantine, etc.). Faisant le point de la recherche jusqu’en 2010, elle comprend de nombreuses références à des sites en ligne.

Sources primaires

Pour la période des derniers Comnènes et des Anges, Nicétas Choniatès demeure la source la plus importante. Originaire de Chonai en Phrygie, il fut d’abord secrétaire impérial de la cour, puis gravit tous les échelons de la fonction publique pour devenir grand logothète ou premier ministre sous les Anges. Son Histoire traite de la période allant du règne d’Alexis jusqu’en 1206. Son style vivant et sa description des caractères l’on fait comparer à Psellos[71]. Il doit la description de la conquête de Thessalonique par les Normands en 1185 au métropolite de cette ville, Eustathe de Thessalonique. Choniatès a également laissé des discours et écrits de circonstance qui remontent à la période 1180-1210. Frère ainé de Nicétas, Michel Choniatès, métropolite d’Athènes a aussi laissé des lettres et autres écrits qui fournissent d’importants éléments sur les évènements de cette période.

Parmi les nombreuses sources occidentales qui décrivent l’histoire des croisades, on peut mentionner la Gesta Francorum de même que les écrits de Villehardouin et Robert de Clari qui éclairent les relations entre Byzance et l’Occident même si des textes comme la Gesta Francorum ont été rédigés afin de nourrir le sentiment antibyzantin qui se développait en Occident. Il faut également mentionner un faux célèbre qui contribua à répandre en Occident l’idée qu’Alexis avait trahi les croisés. Cette lettre supposément d’Alexis Ier au comte de Flandre nous est parvenue sous sa forme latine comme un appel à la croisade. En fait, elle a probablement été fabriquée à partir d’une véritable lettre de l’empereur ayant trait au recrutement de mercenaires occidentaux[72].

Pour les pays slaves méridionaux, on mentionnera la Chronique du prêtre de Dioclée, écrite vers le milieu ou dans la deuxième partie du XIIe siècle ainsi que la Vie de Saint-Siméon (c’est-à-dire) d’Étienne Nemanja et la Vie de Saint Sava par Domentijan, moine de Khilendar, disciple de Sava.

- Anonyme, Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum, éd. et trad. française L. Bréhier, Paris, C.H.F., 1924

- Bryennios, Nikephoros, Historiarum libri quattuor, éd. et trad. Paul Gautier, Bruxelles, 1975

- Choniatès, Nicetas, Nicetae Choniatae Historia, I. A. Van Dieten, Berlin/New York, 1975

- Clari, Robert de, La conquête de Constantinople, trad. P. Charlot, Paris, 1939

- Comnena, Anna, The Alexiad, trans. E.A. Sewter, Harmondsworth, 1969

- Thessalonique, Eustathe de . Opuscula, livre Google

- Tornikès, Georges & Demetrios. Lettres et discours, éd. J. Darrouzès, Paris, 1970

- Tyr, Guillaume de, "Belli Sacri Historia et Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum" dans Recueil des Historiens des Croisades, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris 1841-1906, vol 1 ; traduit en français dans Collection des Mémoires Relatifs à l’Histoire de France de F. Guizot, 29 vols. Paris, 1823-1827. Pour les Comnènes : vols. 16-18

- Villehardouin, La conquête de Constantinople, éd. et trad. E.Faral, Paris, C.H.F. 1938-1939, 2 vol.

- Zonaras, Jean, Epitome historiarum, livre Google

Sources secondaires

- Michael Angold, The Byzantine Empire 1025-1204, A Political History. Longman, London & New York, 1984 (ISBN 0-582-49060-X)

- Pierre Aubé, Les empires normands d’Orient, Paris, Tallendier, 1983 (ISBN 2-235-01483-6)

- Malcolm Billing, The Cross & the Crescent, A History of the Crusades, New York, Sterling Publishing co, 1990 (ISBN 0-8069-7364-1) (Paper)

- Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance. Coll. L’évolution de l’humanité, Albin Michel, Paris, 1946 et 1969

- Jean-Claude Cheynet (dir), Le Monde byzantin – tome II – L’Empire byzantin (641-1204), Coll. l’histoire et ses problèmes, Presses universitaires de France, Paris, 2007 (ISBN 978-2-13-052007-3) édité erroné

- John Haldon. Warfare, State and Society in the Byzantine World, 656-1204, London & New York, Routledge, 1999 (ISBN 1 85728 495 X) (paperback)

- Jonathan Harris, Byzantium and The Crusades, London, New York, Hambeldom Continuum, 2003 (ISBN 1 85285 501 0) (paperback)

- Judith Herrin. Byzantium, The Surprising Life of a Medieval Empire, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2007 (ISBN 978-0-691-14369-9) (pbk)

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208)

- A.P. Kazhdan and Ann Wharton Epstein, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries, University of California Press, Berkeley, 1985 (ISBN 0-520-06962-5)

- Frederic C. Lane, Venice, A Maritime Republic, Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1973 (ISBN 0-8018-1460-X) (pbk.)

- Thomas F. Madden, Enrico Dandolo & the Rise of Venice, Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 2003 (ISBN 0-8018-7317-7) (Un des rares livres qui porte un jugement positif sur Enrico Dandolo et qui considère ses actions justifiées par les circonstances)

- Cyril Mango (ed.), The Oxford History of Byzantium, London, Oxford University Press, 2002 (ISBN 0-19-814098-3)

- G. Moravcisk, « Hungary and Byzantium in the Middle Ages », dans Cambridge Medieval History, IV, part 1, Cambridge, 1966, p. 567-592

- John Julius Norwich, A History of Venice. Penguin Books, London, 1977,1981,1982 (ISBN 0-14-006623-3).

- John Julius Norwich, Byzantium, The Decline and Fall, New York, Alfred A. Knopf, 1996 (ISBN 0-679-41650-1). (L’œuvre se présente en trois volumes: Byzantium: the Early Centuries ; Byzantium: The Apogee; Byzantium: The Decline and Fall, dotés d’une double pagination, successive pour les trois volumes et individuelle pour chacun d’eux ; c’est cette dernière que nous utilisons dans les références).

- Georges Ostrogorsky. Histoire de l’État byzantin, Payot, Paris, 1983 (ISBN 2-228-07061-0)

- Steven Runciman, A History of the Crusades, 3 vols., Cambridge, Cambridge University Press, 1951-1954.

- Steven Runciman, The Eastern Schism, A Study of the Papacy and the Eastern Churches during the Eleventh and Twelfth Centuries, Oxford University Press, Oxford, 1955 (ISBN 0-19-826417-8)

- Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, Stanford, 1997 (ISBN 0-8047-26302)

Notes et références

- Bréhier (1969), p. 222.

- Ostrogorsky (1983), p. 343-440.

- Bréhier (1969), p. 240-241; Ostrogorsky (1983), p. 377-378

- Cheynet (2006), p. 200.

- Treadgold (1997), p. 615 et p. 626-627; John Norwich (1996), p. 51-52.

- Bréhier (1969), p. 240-242; Ostrogorsky (1983) 378-406.

- Bréhier (1969), p. 273-284 : Ostrogorsky (1983) 406-424.

- Norwich (1995), p. 156.

- Angold (1984), p. 168-169.

- Treadgold (1997), p. 656-657; Bréhier (1969), p. 286.

- Michael Angold, op.cit., p. 271.

- Selon le chroniqueur de l’époque, Nicétas Choniatès, cité dans Georges Ostrogorsky (1956) p. 425; Norwich (1995), p. 157.

- Ostrogorsky (1956), p. 425; Norwich (1995), p. 157.

- Michel Choniatès, cité par Angold (1984), p. 280.

- À son origine la pronoïa était une étendue de terre concédée à un pronoïaire qui devait l’administrer (είς πρόνοιαν) généralement jusqu’à sa mort, avec jouissance de tous ses revenus. Sous Alexis Comnène, le système prit un caractère militaire : le bénéficiaire fut tenu au service militaire et, suivant l’étendue de son fief devait fournir un contingent plus ou moins élevé d’hommes de troupe;Ostrogorsky (1956), p. 353 et 392.

- Ostrogorsky (1956), p. 427-428; Bréhier (1969), p. 287; Angold (1984), p. 272.

- Cheynet (2006), p. 199; Bréhier (1969), p. 287; Treadgold (1997), p. 658.

- Cheynet (2006), p. 198; Bréhier (1969), p. 287;Angold (1984), p. 277.

- Bréhier (1969), p. 286-287; Angold (1984), p. 273-274; Ostrogorsky (1956), p. 427-428.

- Ostrogorsky(1956), p. 429; Angold (1984), p. 274; Bréhier (1969), p. 287; Treadgold (1997), p. 157.

- Treadgold (1997), p. 656; Ostrogorsky (1956), p. 426; Norwich (1996), p. 156-157.

- Isaac II donna lui-même deux de ses filles en mariage à des étrangers : Tancrède de Sicile et Roger d’Apulie; Cheynet (2006), p. 73; Kazhdan & Epstein (1985), p. 178.

- Treadgold (1997), p. 656 et 659; Bréhier (1969), p. 287.

- Norwich (1977), p. 120-121; Angold (1984), p. 287, 289.

- Norwich (1996), p. 160; Runciman (1955) p. 137.

- Ostrogorsky (1956), p. 430; Bréhier (1969), p. 287; Norwich (1995), p. 160; Angold (1984), p. 286; Runciman (1955), p. 135; Cheynet (2006), p. 63.

- Ostrogorsky (1956), p. 430; Bréhier (1969), p. 288; Norwich (1995), p. 160-161; Runciman (1955), p. 135; Treagold (1997), p. 658.

- Bréhier (1969), p. 289; Norwich (1995), p. 161.

- . À la suite d'un accord entre Saladin et Isaac II, une mosquée fut construite dans le quartier des commerçants musulmans en 1189; elle fut incendiée par les Latins en 1203;Cheynet (2006), p. 123.

- Bréhier (1969), p. 289; Angold (1984), p. 284 et 286.

- Ostrogorsky (1956), p. 429-430; Bréhier (1969) p. 287-289; Angold (1984), p. 284; Norwich (1995), p. 159-161; Treadgold (1997), p. 658; Cheynet (2006), p. 63.

- Kazhdan (1991), p. 64.

- Nicétas Choniatès, 605, cité par Ostrogorsky (1956), p. 432.

- Cheynet (2006), p. 62; Angold (1984), p. 279.

- Kazhdan, (1991), p. 64.

- Angold (1984), p. 279.

- Bréhier (1969), p. 290; Angold (1984), p. 279.

- Treadgold (1997), p. 661; Angold (1984), p. 280; Ostrogorsky (1956), p. 435; Norwich (1995), p. 163.

- Bréhier (1969), p. 291, 293; Treadgold (1997), p. 659; Khazan (1991), p. 65.

- Bréhier (1969), p. 291.

- Angold (1984), p. 275; Bréhier (1969), p. 291-292;Treadgold (1997), p. 661; Ostrogorsky (1956), p. 433-434.

- Bréhier (1969), p. 294; Norwich (1996), p. 163; Ostrogorsky (1956), p. 435; Treadgold (1997), p. 661.

- Bréhier (1969), p. 295; Norwich (1996), p. 164; Treadgold (1997), p. 661.

- Norwich (1996), p. 164.

- Kazhdan (1991), « Innocent III » tome 2, p. 996.

- Norwich (1996), p. 166; Norwich (1997), p. 126.

- Norwich (1996), p. 166.

- Madden (2003), p. 155.

- Madden (2003), p. 163.

- Kazhdan (1991), « Zara » tome 3, p. 2220; Norwich (1996), p. 168-169; Norwich (1997), p. 129-130; Lane (1973), p. 36-37;Angold (1984), p. 291.

- Norwich (1996), p. 169-170; Treadgold (1997), p. 662-663; Kazdhan (1991) « Innocent III), p. 996.

- Norwich (1996), p. 170; Norwich (1997), p. 130; Bréhier (1969), p. 295; Ostrogorsky (1956), p. 238; Cheynet (2006), p. 64; Kazhdan (1991) « Alexios IV Angelos », tome 1, p. 64; Lane (1973), p. 37-38; Angold (1984), p. 292-293.

- Norwich (1997), p. 131-134; Norwich (1996), p. 663-664; Bréhier (1969), p. 297; Ostrogorsky (1956), p. 438-439; Lance (1973), p. 39-41.

- Kazhdan (1991) « Alexios III Angelos », tome 1, p. 64.

- Cheynet (2006), p. 64-65; Norwich (1977), p. 135; Angold (1984), p. 293; Bréhier (1969), p. 299; Treadgold (1997), p. 664; Kazhdan (1991) « Alexios IV Angelos », tome 1, p. 65.

- Norwich (1977), p. 135; Angold (1984), p. 294.

- Norwich (1977), p. 136; Norwich (1995), p. 175.

- Kazhdan (1991), « Alexis V Doukas », tome 1, p. 66; Ostrogorsky (1956), p. 439.

- Kazhdan (1991), « Alexis V Doukas », tome 1, p. 66; Norwich (1977), p. 137; Norwich (1995), p. 176.

- Norwich (1977), p. 137-138; Angold (1984), p. 294; Norwich (1995), p. 177.

- Kazhdan (1991) « Alexis V Doukas », tome 1, p. 66; Norwich (1977), p. 138; Angold (1984), p. 295; Norwich (1995), p. 178.

- Propos rapportés par Ostrogorsky (1956), p. 440.

- Norwich (1977), p. 140-141; Treadgold (1997), p. 666; Kazhdan (1991) « Innocent III », tome 2, p. 996.

- Treadgold (1997), p. 167-177.

- Treadgold (1997), p. 677-684.

- on nomme ainsi le collège qui aurait eu mission de diriger l’Église unifiée, formé par les évêques de Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem, Alexandrie, Églises fondées selon la tradition par des apôtres et où l’évêque de Rome aurait joui d’une primauté d’honneur mais non de puissance.

- Treadgold (1997), p. 684-691.

- un des exemples les mieux connus est sans doute la couronne de Hongrie.

- Treadgold (1997), p. 691-699.

- Treadgold (1997), p. 699-706.

- Ostrogorsky (1983), p. 374.

- Voir à ce sujet, E. Joranson, « The Problem of the Spurious Letter of Emperor Alexis to the count of Flanders », Amer. Hist. Rev., 55 (1950), p. 811 et sq.