Compagnie des mines de Béthune

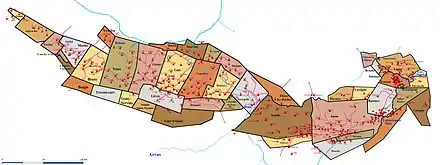

La Compagnie des mines de Béthune est une compagnie minière qui a exploité la houille à Bully-les-Mines, Vermelles, Loos-en-Gohelle, Mazingarbe, Auchy-les-Mines, Annequin, Sains-en-Gohelle et Grenay, dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Elle est parfois dénommée Compagnie de Grenay, en raison du nom de sa concession.

| Compagnie des mines de Béthune | |

.jpg.webp)

| |

| Création | |

|---|---|

| Dates clés | |

| Disparition | 1946 (Nationalisation) |

| Fondateurs | MM. Boittelle, Quentin et Petit-Courtin |

| Forme juridique | Société civile |

| Siège social | Mazingarbe |

| Activité | Extraction et transport de houille |

| Produits | Houille |

| Effectif | 11 092 ouvriers (en 1939[A 2]) |

La fosse no 1 est mise en chantier en 1852 et commence à extraire l'année suivante. La production s'accroît, et les puits nos 2, 3, 4 et 5 sont respectivement mis en production en 1859, 1860, 1865 et 1875. Cette année-là, cinq fosses sont en fonctionnement et deux en cours de fonçage. Les fosses nos 6 et 7 commencent à produire respectivement en 1876 et 1877. La fosse no 8 - 8 bis n'est mise en service qu'une quinzaine d'années après, en 1893, les fosses nos 9, 10 - 10 bis et 11 - 11 bis sont ouvertes à l'extraction en 1896, 1903 et 1908. En 1909, les travaux du puits d'aérage no 12 commencent. Entretemps, les ouvertures de puits secondaires sur les carreaux de fosses continuent, et ce jusque 1925 pour le puits no 4 bis, établit lui sur son propre carreau. Vingt-et-un puits sont dénombrés sur la concession de Grenay, et aucune avaleresse. En parallèle de ces ouvertures, de nombreuses cités minières sont construites à proximité des carreaux de fosses, dans un style architectural propre à la compagnie.

Au fil des années, la Compagnie des mines de Béthune devient une des plus puissantes du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la compagnie est nationalisée, et intègre, avec la Compagnie des mines de Nœux, le Groupe de Béthune. Elle cesse alors d'exister. L'exploitation des fosses se poursuit, les premières commencent à fermer au milieu des années 1960. D'autres sont concentrées sur la fosse n° 13 - 13 bis du Groupe de Béthune, ou sur la fosse n° 18 - 18 bis du Groupe de Lens pour la fosse no 8 - 8 bis. Les derniers puits cessent l'extraction au tout début des années 1970, certains comme le no 8 bis et le no 3 assurent l'aérage jusque respectivement 1974 et 1977, avant d'être remblayés.

Les installations sont détruites, plus aucun chevalement de la compagnie ne subsiste. La plupart des terrils sont exploités. Toutefois, relativement peu ont complètement disparu, seuls leur base est encore visible. Les terrils nos 58 et 58A, Lavoir de Mazingarbe Est et Ouest, et le terril no 49, 3 de Béthune, n'ont pas exploités et sont des vestiges majeurs de l'exploitation minière dans cette concession. Globalement, quelques bâtiments existent encore sur certains carreaux de fosse. Le patrimoine le plus visible de la compagnie est les cités minières, dont plusieurs milliers de maisons ont été rénovées.

Historique

Formation de la Société de recherches

Le 1er octobre 1850, Messieurs Boittelle, Quentin, Petit-Courtin et autres ont fondé, sous le nom de Compagnie de Béthune, une société de recherches au capital de 30 000 francs, divisé en six parts payantes de 5 000 francs et deux parts libérées, qui sont attribuées à MM. Boittelle et Quentin[C 1].

Cette Société exécute, en 1850 et 1851, divers sondages à l'ouest de Béthune, à Annezin, Hesdigneul, Haillicourt, Fouquières et Bruay, qui découvrent la houille[C 1]. Elle établit ensuite des recherches à Bully, Grenay et les environs, dans l'intervalle compris entre Lens et Nœux, déjà exploré par la Compagnie Casteleyn et la Compagnie de Vicoigne, intervalle considérable et qu'on présumait ne pas devoir être réparti entre deux concessions seulement[C 1].

Ces nouvelles recherches consistent en quatre sondages, dont plusieurs aboutissent à des découvertes, et dès le , une demande en concession est formée[C 2].

Société d'exploitation

La société de recherches se transforme en Société d'exploitation par acte reçu par Maître Bruley de la Brunière, notaire à Cambrai, le 25 septembre 1851, et dont les statuts sont analysés ci-dessous[C 2].

La Société est civile. Elle prend la dénomination de Compagnie de Béthune. La Société de recherches fait apport des travaux de sondages exécutés aux environs de Béthune, d'un matériel, des droits d'invention et de priorité qui peuvent résulter de ses découvertes, des déclarations faites à la Préfecture du Pas-de-Calais, des certificats qui lui ont été délivrés par les autorités d'Annezin, de Bruay, d'Hesdigneul, d'Haillicourt et de Fouquières, ainsi que d'une demande en concession enregistrée à la Préfecture, le 31 mars 1851[C 2].

Cet apport est fait moyennant une somme de 480 000 francs en payement desquels il est attribué à M. Quentin et consorts 480 actions libérées. Le capital est fixé à trois millions de francs. Il est représenté par 3 000 actions de 1 000 francs[C 2]. Les actions de 1 à 1 000 sont émises et souscrites dès à présent. Les actions nos 1 001 à 1 050 sont mises à la disposition du Conseil d'administration qui en disposera souverainement pour, s'il y a lieu, rémunérer des services rendus ou à rendre à la Société. Les actions nos 1 051 à 3 000 sont conservés à la souche pour être émises lorsque le Conseil d'administration le jugera convenable[C 2].

Les actions sont au porteur. La cession ou transfert des actions s'opère par la simple transmission du titre[C 2]. Aucune solidarité n'existe entre les actionnaires, qui ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être tenus au-delà du montant des actions qu'ils auront souscrites. Néanmoins tout actionnaire sera libre de se retirer après avoir versé 500 francs par action, en abandonnant le montant de ses mises et tous ses droits dans la Société[C 2].

La Société sera gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres qui sont nommés à vie. En cas de vacance d'une place d'administrateur, il y est pourvu par les administrateurs restants. Chaque administrateur devra posséder cinq actions au moins[C 3]. Les pouvoirs du Conseil d'administration sont très étendus. Il pourra, entre autres choses, acheter des actions jusqu'à concurrence de la moitié du fonds de réserve, alors existant, émettre de nouveau les actions achetées, emprunter sur dépôt de ces actions. Il proposera seul toutes les modifications aux présents statuts[C 3]. L'assemblée générale se compose de tous propriétaires d'au moins cinq actions. Les assemblées générales auront lieu chaque fois que le conseil d'administration jugera convenable de les convoquer. Le 30 juin de chaque année, les écritures seront arrêtées et l'inventaire dressé par les soins de l'administration[C 3]. Celle-ci fixe le chiffre des dividendes. Il sera formé un fonds de réserve, qui ne pourra jamais dépasser 300 000 francs, au moyen d'une retenue du quart des bénéfices, après la répartition de 5 % du capital versé[C 3].

L'assemblée générale du 10 août 1857, apporte quelques modifications aux statuts précédents[C 3]. Ainsi les actions au porteur sont remplacées par des actions nominatives, dont les transferts ne peuvent être opérés que sur la remise à l'administration d'un acte sous seing privé ou notarié[C 3].

Une autre délibération de l'assemblée générale du 19 octobre 1863, subdivise les actions primitives en sixièmes, de sorte qu'à partir de cette date le capital de la Société est représenté par 18 000 parts. Enfin une délibération de la même assemblée reconvertit les actions nominatives en actions au porteur[C 3].

Achat de la Société de Recherches de Bruay

Les fondateurs de la Société de Béthune, tout en portant leurs nouvelles recherches du côté de Bully-Grenay, n'ont cependant pas complètement abandonné celles au-delà de Béthune[C 3]. Dès le 1er mars 1851, un projet d'acte fut signé par quelques intéressés, et reste ouvert pour les autres qui hésitent à s'associer à la continuation de ces recherches[C 4].

Trois sondages sont exécutés à Lozinghem, Lillers et Burbure, sous les noms de Messieurs Leconte et Lalou. Ces sondages n'aboutissent pas, et le 1er septembre 1851, une nouvelle association est formée entre Messieurs Desbrosses, Lalou, Leconte et autres pour de nouvelles recherches du côté de Bruay[C 4]. Les fondateurs de la Compagnie de Béthune ne paraissent pas en nom dans la Société nouvelle, leurs parts sont aux noms de Messieurs Lalou et Leconte[C 4].

Après la découverte du charbon sur plusieurs points, la Société de recherches Leconte cède le , à la Compagnie de Béthune tous les droits résultants de ses recherches, moyennant 400 actions libérées de cette dernière Compagnie, valant au jour du traité : mille francs plus cent francs de prime soit 1 100 francs, dont un produit de 440 000 francs car il y a 400 actions. Les intéressés de la Société Leconte peuvent de plus souscrire au pair 150 des mêmes actions, soit une prime de 15 000 francs, soit un total de 455 000 francs[C 4].

Comme conséquence de la cession ci-dessus, la Compagnie de Béthune, par acte notarié des 14, 17 et 21 mai 1852, constitue en Société d'exploitation la Compagnie de Recherches Leconte (charbonnage de Bruay) au capital de trois millions, représenté par 3 000 actions de mille francs, lesquelles suivant les intentions exprimées par la Compagnie de Béthune dans sa délibération du 17 avril 1852, seraient souscrites à la souche par tous les fondateurs de la Société de Recherches, et entreraient dans la caisse de la Compagnie de Béthune comme représentation de la chose cédée et des dépenses importantes que lui occasionneraient la marche des travaux, pour en tirer ultérieurement le parti le plus avantageux dans l'intérêt des actionnaires[C 4].

L'administration des mines de Bruay est ostensiblement entre les mains de M. Leconte, mais tout se fait réellement sous l'inspiration et par les ordres de la Compagnie de Béthune[C 4]. Il en est ainsi jusqu'à l'apparition du décret du 23 octobre 1852 qui interdit aux sociétés houillères, sous peine de retrait de leur concession, de se fusionner entre elles ou de vendre leurs concessions sans l'autorisation du gouvernement[C 5].

Les concessions de Grenay et de Bruay ne sont pas encore instituées. Il y a à craindre qu'elles ne soient pas accordées, si l'on savait que la Compagnie de Béthune était seule propriétaire des actions de Bruay comme de celles de Béthune. Il est de toute nécessité de sortir de cette situation critique[C 5].

Rétrocession des actions de Bruay à M. Leconte

Le 27 mai 1853, la Compagnie de Béthune dispose des 3 000 actions souscrites pour elle par les fondateurs de la Compagnie de recherches de Bruay et libérées d'après ses intentions à 400 francs, et les vend à M. Leconte qui agit en sa qualité de banquier, et non autrement, aux conditions suivantes : 1 400 000 francs à verser dans la caisse de Bully, pour primes sur 3 000 actions, et 1 040 000 francs, capital de Bruay, soit 400 francs sur 2 600 actions payantes[C 5].

Ainsi, au 8 mai 1852, au moment du premier traité, les 400 actions de Béthune cédées pour Bruay valent 1 100 francs l'une, soit 440 000 francs auxquels on ajoute une prime de cent francs par actions, soit pour 150 actions souscrites 15 000 francs, soit un prix total de l'achat de Bruay de 455 000 francs[C 5]. Par le traité de rétrocession du 27 mars 1853, la Compagnie de Béthune recevait 1 400 000 francs, soit une différence en faveur de la caisse de la Compagnie de Béthune sur l'opération de Bruay de 945 000 francs[C 5].

Remboursement des premières actions de Bully

C'est avec le bénéfice ainsi réalisé sur les actions de Bruay, que la Compagnie de Béthune rembourse en 1854 et 1855 les versements sur ses premières actions, de sorte que les fondateurs et les premiers souscripteurs de cette Compagnie, ont eu leurs actions, les premiers avec un bénéfice de 1 000 francs, et les seconds pour rien[C 5].

M. Leconte rembourse en même temps à la Compagnie de Béthune, 148 000 francs, qu'elle a dépensé en travaux à Bruay[C 6]. Quand l'administration propose de distribuer à ses actionnaires le prix de la vente de Bruay, elle juge prudent dans l'assemblée générale du 13 décembre 1853, convoquée à l'effet de se faire autoriser à accomplir cette mesure, de ne pas faire connaître l'origine réelle des ressources qui permettent d'opérer le remboursement[C 6]. On dit aux actionnaires que ces ressources sont le produit d'une opération faite dans l'intérêt de la Société, au moyen du placement de 400 actions de Béthune[C 6].

Procès de 1858

Le 18 novembre 1857, six actionnaires de la Compagnie de Bruay ont assigné les administrateurs de cette Compagnie devant le tribunal d'Arras pour entendre déclarer nulle et non avenue la délibération du 1er décembre 1852, qui libérait les actions à 400 francs, comme contraire aux stipulations des statuts de la Compagnie, dolosive, compromettante pour les intérêts de l'entreprise, et s'entendre condamner à réparer le préjudice causé[C 6].

Les administrateurs de Bruay ont fait connaître au tribunal que, dès 1852, ils ont vendu à la Compagnie de Béthune tous leurs droits et intérêts dans les recherches de Bruay, que depuis cette époque les administrateurs de la Compagnie de Béthune ont été en réalité les auteurs de tous les actes qui sont reprochés aux assignés, et notamment de la libération des actions à 400 francs de la formule de l'estampille et de l'émission de toutes les actions[C 6].

Le 6 juillet 1858, le tribunal d'Arras, par jugement d'avant faire droit, ordonne la mise en cause de la Compagnie de Béthune, et les administrateurs de Bruay assignent les administrateurs de Béthune à comparaître devant le tribunal d'Arras pour se voir condamner à intervenir dans la cause pendante et à les garantir et indemniser de toutes condamnations qui pourraient intervenir. Un jugement du 31 juillet 1858, prononça sur le fond du procès et accueille les demandes des actionnaires de Bruay[C 6].

Ce jugement condamne en même temps la Compagnie de Béthune à pleinement garantir et indemniser les administrateurs de Bruay de toutes les condamnations prononcées contre eux[C 7]. Dans l'appel fait de ce jugement, la cour de Douai, par un arrêt du 4 août 1859, longuement motivé, met à néant le jugement du tribunal d'Arras, déclare les actionnaires de Bruay mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute, et les condamne aux frais de première instance et d'appel[C 7].

Ce procès jette dans l'administration de la Compagnie de Béthune l'inquiétude, et par la suite la division. De plus, sous l'influence de la décision des premiers juges, la révocation de la concession est provoquée, mais il n'est pas donné suite à cette provocation[C 7]. Les actionnaires de Bruay se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour de Douai, mais leur pourvoi a été rejeté par arrêt du 25 juin 1860[C 7].

Concession

Dès le 15 mars 1851, la Compagnie de Béthune, qui n'a été toutefois constituée que par acte du 25 septembre 1851, représentée par Messieurs Quentin, Petit-Courtin et Lobez, demande une concession. Elle lui est accordée par décret du 15 janvier 1853 sous le nom de concession de Grenay, sur une superficie de 5 761 hectares[C 7].

À la suite de l'exploration au sud par la fosse no 1, et de l'exécution à Aix-Noulette d'un grand sondage (no 229), qui a atteint le terrain houiller, en dessous du terrain dévonien, à la profondeur de 407 mètres, un décret du 21 juin 1877, attribue à la Compagnie de Béthune une extension de sa concession de 591 hectares. La superficie totale est donc de 6 352 hectares[C 7].

Sous l'influence du jugement du tribunal d'Arras du 31 juillet 1858, dans le procès de Bruay, La révocation de la concession de Grenay a été provoquée. Cette demande a été repoussée à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 août 1859[C 8].

Travaux

Le premier puits de la Compagnie de Béthune est ouvert à Bully, en mars 1852. L'année suivante, la fosse no 1 est en exploitation et fournit 7 000 tonnes de houille, puis successivement 21 000 tonnes en 1854, 28 000 tonnes en 1855, etc[C 8].

Un deuxième puits est commencé à Bully, près des limites avec Mazingarbe, en 1855. Son creusement s'opère avec facilité sans le secours d'une machine d'épuisement jusqu'au tourtia[C 8]. Mais en dessous de ce terrain on rencontre des argiles et des sables aquifères correspondant au « torrent », et dont la traversée exige l'installation d'un système d'épuisement. La fosse no 2 entre en exploitation en 1859, et permet de porter l'extraction à 52 000 tonnes, et l'année suivante à 70 000 tonnes[C 8].

Une troisième fosse est ouverte à Vermelles, en 1857, elle entre en exploitation en 1860. La production des trois fosses est de 100 000 tonnes en 1861, et s'accroît d'année en année[C 8]. Mais les moyens de transport et par suite les débouchés manquant, la Compagnie relie ses fosses au canal de La Bassée à Violaines par un chemin de fer qui est livré à la circulation en 1862[C 8].

En 1865, la fosse no 4 est commencée, elle entre en exploitation en 1867. Elle tombe sur des terrains irréguliers, et ne fournit que de faibles quantités de houille[note 1]. Mais l'extraction des autres fosses se développe. Elle atteint 200 000 tonnes en 1868, et 250 000 tonnes en 1874.

Le haut prix qu'atteignent les charbons détermine la Compagnie de Béthune à entreprendre des travaux considérables pour mettre sa production en rapport avec l'étendue et la richesse de sa concession[C 8]. Elle ouvre successivement trois nouveaux puits, respectivement les fosses nos 5, 6 et 7, en 1873, en 1874 et 1875[C 9], et les munit des appareils les plus puissants et les plus perfectionnés. Elle consacre à ces travaux et à la construction de maisons d'ouvriers, des sommes considérables[C 9].

La mise en exploitation de ces nouveaux puits porte l'extraction à 415 000 tonnes en 1876, et 457 000 tonnes en 1878[C 9].

Chemin de fer

Les travaux de Bully sont éloignés du canal, et le chemin de fer des houillères, concédé en 1857, n'est livré à la circulation qu'à la fin de 1861[C 9]. Toute l'extraction s'écoule donc par voitures, et elles ne peuvent se développer. Aussi la Compagnie de Béthune a songé dès 1856 à relier ses fosses par un embranchement ferré et aux voies navigables et aux chemins de fer projetés[C 9].

Un décret du 28 décembre 1859 lui concède un embranchement de Bully à Violaines[C 9]. Les travaux sont faits rapidement, et dès le 10 septembre 1861, le chemin de fer est inauguré et béni par Monseigneur l'évêque d'Arras, et aussitôt livré à la circulation. Le transport des charbons au canal s'effectuait par les berlines du fond qu'on plaçait sur un « truck » et qui se versaient directement dans le bateau, sans transbordement des chantiers d'abattage au bateau[C 9].

Plus tard, la Compagnie de Béthune demande à prolonger son chemin jusqu'à Béthune, d'une part, et jusqu'à Lille d'autre part. Deux décrets du 29 août 1863 et 8 mars 1865, lui accordent la concession de ces lignes dont le développement est de 26 kilomètres[C 9]. Une société anonyme se forme sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Lille à Béthune et à Bully-Grenay, le 11 mai 1865, pour la construction des chemins de La Bassée à Lille et à Béthune, et l'exploitation desdits chemins, y compris celui de Bully-Grenay, dont la Société de Béthune fait apport à la nouvelle Compagnie[C 9].

Pour cet apport, la Compagnie de Béthune a reçu 4 345 actions de 500 francs, soit 2 172 500 francs. En 1872, la société de Lille à Béthune cède ses lignes à la Compagnie des chemins de fer de Lille à Valenciennes[C 9].

En 1876, la Compagnie de Béthune redevient propriétaire du chemin de fer de Bully à Violaines et de ses embranchements houillers qu'elle avait cédés à la Compagnie du chemin de fer de Lille à Béthune[C 10]. Ce rachat a eu lieu par la remise de 1 600 actions de ladite Compagnie du chemin de fer, et par l'obligation d'une rente annuelle de 87 000 francs pendant toute la durée de la concession du chemin de fer de Bully à Violaines[C 10].

En même temps, la Compagnie de Béthune a acquis un matériel roulant important[C 10]. Le chemin de fer de Bully a 18 kilomètres de développement et avec les voies de garage 28 kilomètres[C 10]. Le matériel roulant se compose de cinq locomotives, de onze wagons voyageurs, de 150 wagons à charbon, etc[C 10].

La Compagnie possède à Violaines, sur le canal d'Aire à La Bassée, un rivage pour l'embarquement de ses charbons[C 10]. À l'origine, les berlines montées dans les puits, y sont transportées sur des trucks et versées directement dans les bateaux. Ce système ne tarde pas à être abandonné, parce qu'il exige un matériel spécial considérable, et le transport d'un poids mort énorme. On se borne à transporter les wagons de dix tonnes, et à les décharger à l'aide de brouettes dans les bateaux. Vers 1880, un projet de versage direct des wagons dans les bateaux, au moyen d'un tablier mobile automoteur, équilibré par un système particulier, décrit dans la notice de M. Dumont, est étudié[C 10].

Matériel et outillage

Une idée du matériel considérable nécessaire vers 1880 à l'entreprise de Bully-Grenay est donnée par les indications suivantes[C 10] :

Les quatre premiers puits de quatre mètres de diamètre atteignent des profondeurs de 450 à 500 mètres, les trois derniers dont le diamètre est de 4,50 mètres n'ont encore que 200 mètres[C 11]. Ils sont tous cuvelés sur 70 à 90 mètres, et guidés en bois. Les machines d'extraction sont toutes à deux cylindres, il y en a cinq de 150 chevaux de force. Aux fosses nos 1 et 6, les cylindres des machines ont 90 centimètres de diamètre et deux mètres de course. Ces machines sont susceptibles de produire 450 chevaux de force[C 11].

Au 1er janvier 1878, il existe dans les travaux souterrains plus de 34 kilomètres de voies de chemin de fer, en rails Vignole de 6,5 kilogrammes le mètre[C 11]. Sept ventilateurs Guibal de sept à neuf mètres sont employés à l'aérage. L'épuisement se fait partout avec des caisses de vingt à quarante hectolitres[C 11]. Il vient très peu d'eau dans les travaux, contrairement à d'autres Compagnies. L'air comprimé est employé depuis 1874 pour la perforation mécanique et le fonctionnement des treuils d'extraction aux fosses nos 5 et 3. Des ateliers de réparation importants sont établis à Bully[C 11].

Fabriques de coke et d'agglomérés

Pendant les premières années de son existence, la Compagnie de Béthune éprouve ainsi qu'il a été dit les plus grandes difficultés pour l'écoulement de ses produits. Aussi accueille-t-elle avec faveur la fondation, en 1856, d'une Société, dont le but était d'établir une fabrique de coke à Violaines, sur le canal[C 11]. Un traité intervient avec cette Société qui s'oblige à prêter 400 000 francs à la Compagnie de Béthune pour l'exécution d'une troisième fosse[C 11].

La Société des cokes ne réussit pas. Elle a voulu appliquer un procédé de fabrication qui avait donné de bons résultats dans les expériences du laboratoire, mais qu'il a été impossible d'exploiter industriellement[C 11]. Cette Société entre en liquidation en 1860, et cède à la Compagnie de Béthune son établissement de Violaines pour 81 793,68 francs. Cette somme, ainsi que celle de 200 000 francs réellement prêtée, lui est remboursée par la remise d'obligations de 500 francs, rapportant 25 francs d'intérêt annuel, amortissables en quinze ans[C 11].

La Compagnie de Béthune établit en 1863, à la fosse no 3 un groupe de cinq fours à coke et un lavoir Meynier pour un nouvel essai de fabrication de coke. Mais cet essai est rapidement abandonné pour on ne sait pour quel motif[C 12].

En 1864, elle monte à Violaines une fabrique d'agglomérés, qui, par suite de circonstances particulières, ne fonctionne que plus tard, et qui ne paraît pas avoir donné de grands résultats[C 12]. L'année suivante, elle adopte un procédé de fabrication d'agglomérés pour chauffage domestique, au moyen d'un mélange de farine de pommes de terre et de seigle. L'industriel qui avait monté cette fabrication ne réussit pas, et la Compagnie reprend son matériel qu'elle modifie, et qu'elle n'a remis en marche qu'en 1874[C 12].

Recherches dans le Boulonnais

En 1862, deux Sociétés de recherches se forment dans les environs de Boulogne pour découvrir la suite du bassin houiller du Pas-de-Calais. La Compagnie de Béthune leur loue des appareils de sondage, et prend un intérêt de huit parts de 2 000 francs, soit 16 000 francs dans chacune de ces Sociétés[C 12].

L'une d'elles établit un sondage à Boursin, l'autre à Wimereux. Mais la nature des terrains traversés démontre qu'il ne serait possible de creuser des fosses sur ces points qu'en surmontant les plus grandes difficultés, et au prix de dépenses excessives que le prix des houilles à extraire serait incapable de rémunérer. Ces entreprises se sont liquidés[C 12].

Achat de la concession d'Annœullin

Le 19 novembre 1866, le charbonnage d'Annœullin, avec ses immeubles, ses constructions, ses machines... est mis judiciairement en vente[C 12]. Une première adjudication a eu lieu à un prix fort bas. La Compagnie de Béthune, ayant fait faire par un ingénieur l'estimation des valeurs promptement réalisables et de celles pouvant trouver emploi dans son établissement, se décide à mettre une surenchère[C 12].

Elle reste adjudicataire pour 120 000 francs, mais en participation pour la moitié seulement, avec les créanciers d'Annœullin qui ont voulu prendre un intérêt dans cet achat. En 1874, d'accord avec ses copropriétaires, la Compagnie revend la concession d'Annœullin pour le prix qu'elle lui a coûté. Les ustensiles qu'elle en a retirés compensent et au-delà les intérêts du capital d'acquisition[C 13].

Projet d'association avec la Compagnie de Bruay

En 1863, des pourparlers s'entament entre les conseils d'administration des Compagnies de Bruay et de Béthune pour une association des deux entreprises, basée tant sur le cours des actions que sur le revenu actuel et probable. M. Gruner, inspecteur général des mines, est consulté sur l'équité et la convenance des conditions projetées pour cette association[C 13]. Dans un rapport adressé aux présidents des Conseils d'administration des Compagnies de Bruay et de Béthune, M. Gruner établit d'après l'étendue des concessions, leur nombre de fosses, leur production, le nombre et la richesse des veines connues, le prix de revient, les frais généraux, la qualité des produits, que la valeur intrinsèque de Bully-Grenay dit Bully étant représentée par cent, celle de Bruay doit l'être par cinquante. Le même rapport est fourni par la comparaison des dividendes distribués dans le cours des cinq derniers exercices[C 13].

À savoir, 995 000 francs, ou 370 francs par action pour Bully, et 564 000 francs, ou 186 francs par action pour Bruay. L'actif immobilisé des deux sociétés est alors de 4 209 000 francs pour Bully, ou un indice de cent, et 1 926 700 francs pour Bruay, ou 46. D'un autre côté, le cours des actions était dans le rapport de trois à un[C 13]. D'après M. Gruner :

« La valeur relative réelle des deux entreprises doit être comprise entre les deux rapports 100 à 50 et 100 à 33 qui correspondent, l'un à la force productive et l'autre au cours des actions. La moyenne entre ces deux rapports serait de 100 à 41,5. Or, c'est là précisément le rapport que réalise le projet d'association. En accordant 9 000 actions de 1 000 francs à Bully, soit 9 000 000 francs, et 3 000 actions de 1 000 francs à Bruay, soit 3 000 000 francs, plus 250 francs en argent ou obligation, à chaque action de Bruay le rapport des deux entreprises serait comme 3 000 francs à 1 250 francs, ou 100 à 41,7.

Je crois donc pouvoir donner mon entière adhésion au projet en question ; je crois les intérêts respectifs convenablement sauvegardés[C 14]. »

Ce projet de fusion n'aboutit pas. Les détails manquent, mais il paraît que le refus de l'accepter vient de la Compagnie de Bruay. C'est du moins ce qui semble résulter du rapport à l'assemblée générale de la Compagnie de Béthune, du 19 octobre 1863[C 14].

Gisement

La concession de Bully-Grenay a été explorée tout d'abord par un grand nombre de sondages, puis par les sept puits qui y sont ouverts avant 1880, enfin les travaux voisins des concessions de Nœux et de Lens fournissent des indications assez complètes sur son gisement[C 15].

La fosse no 1, la plus au sud, a d'abord rencontré des couches renversées, avec inclinaison au sud d'environ 40°, mais à l'étage de 443 mètres, on retrouve en plat, c'est-à-dire, dans sa position normale, une couche bien connue et exploitée dans les étages supérieurs en droit, la veine Saint-Constant[C 15]. Ce renversement des couches méridionales a conduit à penser que le terrain houiller devait se trouver au sud, en dessous du terrain dévonien, à l'exemple de ce qui avait été constaté à Liévin. Un sondage (no 229), entrepris en 1874, à Aix-Noulette, à 2 500 mètres au sud-ouest de la fosse no 1, après avoir atteint le terrain dévonien à 145 mètres, et être resté dans ce terrain jusqu'à 407 mètres, a pénétré dans le terrain houiller et a traversé jusqu'à 502 mètres, trois couches de houille exploitables, et de faible inclinaison[C 15].

À l'exposition universelle de 1878, figure une coupe verticale des terrains traversés par le sondage d'Aix, les fosses nos 1, 6, 3 et 4, s'étendant sur un développement de sept kilomètres, et représentant une coupe transversale de la plus grande partie du bassin houiller[C 15].

| Coupes des terrains | Couches de houille | Épaisseur de terrain houiller exploré | Distance moyenne des couches | Houille dans cent mètres de terrain houiller | Matières volatiles de la houille | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre | Épaisseur totale | Épaisseur moyenne | |||||

| Fosses nos 1 et 6 | 16 | 13,01 mètres | 81 centimètres | 269,25 mètres | 17 mètres | 4,83 mètres | 37,50 à 31,35 % |

| Fosse no 2 | 24 | 18,12 mètres | 75 centimètres | 327,15 mètres | 14 mètres | 5,54 mètres | 35,30 à 26,50 % |

| Fosses nos 3 et 7 | 21 | 15,24 mètres | 72 centimètres | 400,05 mètres | 19 mètres | 3,81 mètres | 31,60 à 28 % |

| Fosse no 4 | 10 | 6,13 mètres | 61 centimètres | 186,90 mètres | 19 mètres | 3,27 mètres | 19 à 15 % |

| Fosse no 5 | 7 | 7,14 mètres | 102 centimètres | 149,45 mètres | 21 mètres | 4,76 mètres | 33,75 à 30,38 % |

| Ensemble | 78 | 59,64 mètres | 76 centimètres | 1 332,80 mètres | 17 mètres | 4,47 mètres | 37,50 à 15 % |

La richesse reconnue par les travaux serait donc encore plus grande à Bully-Grenay qu'à Lens, et comme celle-ci est déjà beaucoup plus considérable que celle constatée dans le reste du bassin, la richesse du gisement de Bully-Grenay serait tout à fait extraordinaire[C 16]. Sans contester l'étendue de cette richesse, il y a lieu de croire qu'un certain nombre de couches, connues sous des noms différents, figurent en même temps dans deux ou trois coupes[C 16] ; ainsi les veines de la fosse no 2 paraissent être les mêmes que partie de celles des fosses nos 6, 3 et 7[C 17].

En outre, un grand nombre des couches reconnues à Bully-Grenay sont très accidentées, et peu exploitées et exploitables. Déjà en 1876 on a abandonné et serrementé la fosse no 4, comme ne donnant pas de résultats[C 17]. Les nouveaux puits rencontrent toutefois des couches plus régulières, et, en réalité, on doit considérer la concession de Grenay comme une des riches concessions du bassin[C 17].

- Tableaux donnant l'épaisseur et l'ordre de superposition des couches reconnues dans les mines de Bully-Grenay

Fosses nos 1 et 6 et fosse no 2.

Fosses nos 1 et 6 et fosse no 2. Fosses nos 3 et 7.

Fosses nos 3 et 7. Fosse no 4 et fosse no 5.

Fosse no 4 et fosse no 5.

Production

L'exploitation de la fosse no 1 débute en 1853. Cette fosse produit peu, à cause de l'irrégularité des terrains, et de l'absence des moyens d'écoulement. Ainsi elle fournit : 7 193 tonnes en 1853, 20 802 tonnes en 1854, 27 704 tonnes en 1855, 33 736 tonnes en 1856, 633 982 tonnes en 1857 et 35 319 tonnes en 1858, soit un cumul de 158 196 tonnes[C 17].

La fosse no 2 entre en exploitation en 1859 et la fosse no 3 en 1860. Le chemin de fer de Bully au canal, à Violaines, est livré à la circulation en 1862. L'extraction augmente d'année en année, sans cependant atteindre un chiffre bien élevé. Elle est de 52 531 tonnes en 1859, 69 234 tonnes en 1860, 100 364 tonnes en 1861, 163 127 tonnes en 1862, 139 622 tonnes en 1863, 156 460 tonnes en 1864, 185 962 tonnes en 1865, 113 459 tonnes en 1866 et 164 700 tonnes en 1867, soit un cumul de 1 205 459 tonnes pour la période, et un total de 1 364 255 tonnes depuis l'ouverture de la première fosse[C 17].

En 1867, la fosse no 4 entre en extraction et vient apporter son contingent dans la production, qui ne s'élève cependant que lentement, à cause de l'irrégularité des gisements, et peut-être aussi à cause des difficultés de l'écoulement. Elle est de 194 052 tonnes en 1868, 199 370 tonnes en 1869, 227 951 tonnes en 1870, 220 520 tonnes en 1871, 206 807 tonnes en 1872, 235 795 tonnes en 1873 et 249 046 tonnes en 1874 soit un cumul de 1 533 541 tonnes pour la période[C 18].

L'ouverture de l'exploitation de la fosse no 5 en 1875, de la fosse no 6 en 1876, et de la fosse no 7 en 1877, fosses riches et bien outillées, apporte un très grand accroissement dans la production, qui s'élève à 288 676 tonnes en 1875, 415 969 tonnes en 1876, 424 411 tonnes en 1877 et 457 000 tonnes en 1878 soit un cumul de 1 586 056 tonnes pour la période[C 18].

La production totale depuis la mise en exploitation de la fosse no 1 jusque 1878 est de 4 483 852 tonnes de houille[C 18].

Émissions des actions

D'après l'acte de constitution de la Société du 25 septembre 1851, il a été émis au pair 1 000 actions dont 480 libérées ont été attribuées aux fondateurs et 520 ont payé 1 000 francs, soit 520 000 francs[C 18].

L'achat de Bruay, le 8 mai 1852, s'opère par la remise d'actions libérées au nombre de 400 actions et la faculté de souscrire au pair 150 actions. Il a donc été émis à la date de mai 1852 1 550 actions[C 18] qui n'ont produit que 670 000 francs[C 19]. La rétrocession de Bruay, en 1853, à la Société Leconte, a eu lieu pour 1 400 000 francs de sorte que les sommes encaissées par la Compagnie de Béthune en 1853, sont de 2 070 000 francs pour 1 550 actions. Mais les 1 550 actions primitives ont été remboursées en 1854 et 1855 à mille francs, soit en espèces, soit par la remise d'actions de Bruay évaluées à mille francs, quoiqu'elles n'ont payé que 400 francs. Du fait de ce remboursement, il est sorti de la caisse de la Compagnie de Béthune 1 400 000 francs et il ne reste que 670 000 francs pour faire face à la dépense des travaux[C 19].

En 1857, il est émis, avec prime de 1 500 francs ou à 2 500 francs et avec garantie de 125 francs d'intérêt annuel jusqu'au moment où le dividende réparti atteindrait 125 francs, ce qui a eu lieu en 1859[C 19]. Quatre-cents actions ont produit un million de francs. En 1860, il est émis de nouveau et avec prime de 1 500 francs, soit 500 actions à 2 500 francs qui ont produit 1 250 000 francs, et un peu plus tard, en 1861, 250 actions avec prime de 2 250 francs ou à 3 250 francs, soit 812 500 francs. 2 700 actions ont été émises, ce qui a fourni à la caisse de la Société 3 732 500 francs[C 19].

Une délibération du 19 octobre 1863 subdivise les actions en sixièmes, de sorte que les 2 700 actions alors émises, sont représentées par 16 200 parts. Il reste alors à la souche 300 actions primitives, ou 1 800 sixièmes, sur lesquels il en est émis en 1874 à 2 100 francs l'un 800 parts pour 1 680 000 francs, soit un total de 17 000 parts[C 19].

Ainsi sur les 3 000 actions primitives ou 18 000 sixièmes, il a été émis 2 833 actions et un tiers soit 17 000 parts qui ont produit 5 412 500 francs, réellement entrés dans la caisse de la Compagnie, sans tenir compte des actions libérées, attribuées aux fondateurs, et de celles employées à l'achat de Bruay ; mais aussi sans tenir compte du bénéfice provenant de la rétrocession de Bruay, qui a servi au remboursement des actions primitives[C 20]. Ce versement effectif de 5 650 000 francs correspond à 332,25 francs par part ou sixième[C 20].

Emprunts

La Compagnie de Béthune, malgré des émissions successives d'actions avec primes qui ont fourni une somme nette de 5 412 500 francs, a eu recours à une série d'emprunts pour l'exécution de ses grands travaux, et pour le développement auquel est arrivée vers 1880 son entreprise[C 20]. Antérieurement à 1859, il a été emprunté 700 000 francs. pour le creusement des fosses nos 2 et 3. L'un de ces emprunts, de 400 000 francs, a été réalisé dans des conditions toutes particulières : remboursement en dix ans, 5 % d'intérêt annuel, plus une prime de dix centimes par hectolitre de charbon extrait à la fosse no 2, pendant le temps que durerait l'emprunt, et jusqu'à concurrence d'un maximum de 1 500 hectolitres par jour. Ce contrat est résilié au bout de quelque temps, moyennant une indemnité, payée au prêteur, de 33 000 francs[C 20]. En 1861, il est distribué aux 1 400 actions alors émises, un dividende de 120 francs, représenté par une obligation de pareille somme, rapportant 6 % d'intérêt annuel, et remboursable en dix ans au moyen d'un tirage de 140 obligations par année. C'est un véritable emprunt de 168 000 francs[C 20].

Vers la même époque, la Compagnie rachète l'établissement de la Compagnie des cokes à Violaines, et le prix de ce rachat, ainsi que la somme de 200 000 francs prêtée par cette dernière, est réglé par la remise d'obligations de 500 francs remboursables en quinze années, pour une somme de 255 500 francs[C 21]. Le gouvernement a en 1860, après la conclusion des traités de commerce, mis à la disposition de l'industrie, fortement éprouvée par ce changement de régime douanier, une somme importante, à titre de prêt. La Compagnie de Béthune emprunte ainsi à l'État 400 000 francs remboursables en dix années, à partir de 1864. En octobre 1868, la Compagnie émet 7 770 obligations de 300 francs, produisant un intérêt annuel de 18 francs, et remboursables en quarante ans par tirages au sort, à partir du 1er août 1869. Le montant est de 2 310 000 francs[C 21].

Le prix d'émission est de 290 francs. Mais le placement des obligations a eu lieu par une agence de publicité, à laquelle on a dû accorder une commission de 32,50 francs par obligation[C 21]. Cet emprunt exige une annuité de 154 900 francs correspondant à 7,576 % d'intérêt et d'amortissement. Les grands travaux de développement que l'on exécute en 1876, tant en creusement de puits qu'en constructions de maisons, obligent à contracter un nouvel emprunt, par l'émission de 6 500 obligations de 500 francs, produisant un intérêt annuel de trente francs, et remboursables au pair en quarante ans, à partir du 1er mars 1877[C 21].

Le succès de cette émission fut tel, que, profitant de la faveur du public, et voulant porter de 300 à 600 le nombre des maisons à construire, la Compagnie émet 2 500 nouvelles obligations dans les mêmes conditions, de sorte que le chiffre total de cet emprunt est de 9 000 obligations pour 4 500 000 francs. En 1877, pour la continuation des grands travaux entrepris, un nouvel emprunt est effectué, par l'émission de 10 000 obligations de 260 francs remboursables à 500 francs en années soit 2 600 000 francs. Le total des emprunts est de 10 933 500 francs[C 22].

Plusieurs de ces emprunts sont remboursés, toutefois le bilan du 30 juin 1877 comprend encore au passif sept obligations de 120 francs soit 840 francs, 7 278 obligations de 300 francs soit 1 915 327,60 francs, 8 971 obligations de 500 francs (1876) soit 4 215 158,84 francs et 10 000 obligations de 500 francs (1877) soit 2 568 255,20 francs. Le total des emprunts à rembourser de 8 699 581,64 francs[C 22].

Ce chiffre des emprunts ajouté aux 5 650 000 francs obtenus de l'émission des actions, et auquel vient se joindre une part importante des bénéfices réalisés, montre qu'il a fallu à la Compagnie de Béthune engager un capital très considérable dans son entreprise pour l'amener au point où elle se trouve vers 1880[C 22].

Dépenses de premier établissement

Les bilans présentés dans les divers rapports du Conseil d'administration aux assemblées générales des actionnaires permettent d'établir les dépenses successivement effectuées pour la création des mines de Bully-Grenay. Aussi a-t-il paru utile de reproduire dans le tableau ci-contre les principaux articles de ces bilans pour un certain nombre d'années[C 22].

Depuis sa fondation en 1851, jusqu'en 1866, en quinze ans la Compagnie de Béthune a engagé dans son entreprise 8 642 000 francs. Elle a mis en exploitation trois fosses, et est en train d'en creuser une quatrième. Sa production est alors de 173 000 tonnes. Le capital engagé correspond à 5 000 000 francs par cent mille tonnes ou cinquante francs par tonne d'extraction annuelle, chiffre très considérable, et qui montre bien l'énorme dépense que nécessite la création d'une houillère[C 23].

De 1866 à 1873, en sept ans, les dépenses en travaux neufs ne sont que de 1 525 000 francs. Mais par contre, elles s'élèvent à plus de 4 000 000 francs en 1874 et 1875, et à 9 000 000 francs en 1876 et 1877[C 23]. La Compagnie de Béthune a consacré des sommes énormes, treize millions pendant les quatre dernières années, à développer dans une très large mesure ses moyens de production. Elle a ouvert trois nouveaux puits, les a munis des appareils les plus perfectionnés, elle a construit un très grand nombre de maisons d'ouvriers, et a augmenté son outillage, son fonds de roulement de manière à satisfaire aux exigences d'une grande production[C 23].

Cette production qui n'est en 1873 que de 236 000 tonnes, a atteint 457 000 tonnes en 1878, et peut, paraît-il, être porté à 600 000 tonnes dès que la vente le permettra. Avec ces chiffres de production, le capital engagé par 100 000 tonnes correspond en 1878 à plus de 5 000 000 francs ou cinquante francs par tonne, et à environ 4 000 000 francs ou quarante francs par tonne, avec l'extraction possible de 600 000 tonnes[C 23].

Le capital engagé dans les mines de Bully-Grenay, peut être récapitulé ainsi, en nombre ronds[C 23], pour un total de 23 300 000 francs[C 24] :

- Sondages et fosses : 10 000 000 francs

- Terrains, immeubles, maisons : 5 600 000 francs

- Chemin de fer : 2 000 000 francs

- Mobilier, matériel, etc : 400 000 francs

- Charbon et marchandises en magasin : 1 000 000 francs[C 23]

- Caisse et portefeuille : 300 000 francs

- Débiteurs par comptes : 1 500 000 francs

- À recevoir sur dernier emprunt : 1 500 000 francs

- Parts à la souche : 1 000 000 francs[C 24]

Ce capital a été constitué, pour un total lui aussi égal à 23 300 000 francs[C 24] :

- Par le placement des actions (y compris les parts restant à la souche) : 7 000 000 francs

- Par divers emprunts à terme : 8 700 000 francs

- Par d'autres emprunts exigibles : 3 800 000 francs

- Enfin par des prélèvements sur les bénéfices de : 3 800 000 francs

Ce capital de 23 300 000 francs est considérable, même pour une production annuelle de 600 000 tonnes. Le service de l'intérêt, à un taux quelque peu rémunérateur, demande un bénéfice important, surtout avec le remboursement, même à long terme, des emprunts[C 24]. Par l'exemple des mines de Bully-Grenay, on peut juger de l'exagération que le public apporte dans l'appréciation des bénéfices des houillères. Ces bénéfices, quelqu'importants qu'ils soient, ne sont que la juste rémunération, et même souvent assez faible, des risques courus et des immenses capitaux qu'il faut engager dans ces sortes d'entreprises pour arriver au succès[C 24].

Libelle de 1873

En mai 1873, un libelle diffamatoire est paru contre le conseil d'administration de la Compagnie qui a été adressé à tous les actionnaires[C 24]. Ce libelle est l'œuvre d'un employé de la Compagnie que celle-ci a dû révoquer par suite d'opérations de spéculations sur les actions de Béthune, commises de concert avec d'autres employés de la Compagnie. La publication de ce libelle donne lieu à une réunion d'actionnaires à Douai, le 19 juin 1873, pour décider des mesures à prendre en vue de sauvegarder leurs intérêts et d'exercer des revendications contre le Conseil d'administration[C 25].

Celui-ci, naturellement ému de ces accusations, répondit au libelle par un mémoire explicatif qui les a détruit complètement. Il réunit une assemblée générale, le 12 septembre 1873, à laquelle il soumet des explications qui ont été très favorablement accueillies, et qui, par un vote unanime, ont déclaré non fondées et calomnieuses toutes les accusations formulées dans le libelle de l'employé révoqué[C 25].

Valeur des actions

Dès 1852, avant même l'ouverture de la première fosse, les actions de mille francs valent 1,100 à 1,200 francs et font de 100 à 200 francs de prime. En 1853, le public, sachant que les entreprises de Bully et de Bruay ne forment qu'une seule et même affaire, recherche les actions de Béthune, qui montent à 2 500 francs, faisant ainsi une prime de 1 500 francs. Elles atteignent même 2 800 francs en 1854[C 25].

En 1857, les actions valent encore 2 500 francs, mais il s'en vend peu. C'est en 1857 que la Compagnie émet 600 actions à 2 500 francs, mais avec intérêt de 5 % ou de 125 francs garanti. En 1859, les actions ordinaires tombent à 2 000 francs. Elles remontent à 2 500 francs en 1860. En 1861, 250 actions à 125 francs d'intérêts garantis, sont émises à 3 250 francs[C 25].

Une délibération de l'assemblée générale du 19 octobre 1863, autorise la division des actions en sixièmes[C 25]. À cette époque, l'action primitive vaut 3 000 francs et le sixième par conséquent 500 francs[C 26]. Mais ce prix s'abaisse successivement, et descend en 1868 à 382 francs. Le prix du sixième est de 425 francs en mars 1870, 470 francs en octobre 1872, 574 francs en décembre 1872. Il s'élève ensuite successivement pendant la période de cherté des houilles et atteint 990 francs en janvier 1874, 1 590 francs en juillet 1874, 2 300 francs en décembre 1874 et 4 400 francs en avril 1875, prix maximum qu'il ait atteint. Le prix de vente du sixième va en diminuant ensuite et descend à 3 300 francs en janvier 1876, 2 000 francs en juillet 1876, 1 700 francs en janvier 1877, 1 200 francs en juillet 1877, 1 180 francs en janvier 1878, 730 francs en juillet 1878[C 26].

C'est à ce prix de 730 francs qu'il est encore au commencement de 1879. Mais en octobre de cette année, les sixièmes de parts se négocient à la bourse de Lille, de 900 à 925 francs, et en décembre à 1 200 et même 1 400 francs[C 26].

Dividendes

Le premier dividende distribué, s'appliquant à l'exercice 1859-60, est réparti en 1860. Il est de soixante francs pour chacune des 1 400 actions anciennes, et de 125 francs par action à intérêt garanti[C 26]. En 1861, il fut distribué aux actions nos 1 à 1 400, 120 francs en une obligation de pareille somme rapportant six francs d'intérêt annuel, et remboursable en dix ans au moyen d'un tirage de 140 obligations par année[C 26].

Quant aux actions nos 1 401 à 2 700, elles ont reçu selon la garantie, 125 francs en argent. En 1862 et 1863, le dividende est de 130 francs pour chacune des deux sortes d'actions[C 27]. On a vu qu'en 1863, les actions ont été subdivisées en sixièmes. Chaque sixième reçoit 21,70 francs en 1863 et en 1864, et 25 francs en 1865, 1866, 1867, 1868, 1869 et 1870. Le dividende est porté à 32,50 francs en 1871 et 1812, 75 francs en 1813 et 100 francs en 1874. Il redescend à 75 francs en 1875 et 45 francs en 1876. En 1877, il n'est pas distribué de dividende, et les bénéfices réalisés sont réservés pour l'achèvement des grands travaux en cours d'exécution. Mais, en 1879, il est réparti 25 francs par action, à prélever sur les bénéfices de l'exercice 1878-79[C 27].

Prix de revient

D'après le rapport de M. Gruner, de 1863, le prix de revient brut d'exploitation des mines de Bully-Grenay, abstraction faite des frais généraux, a varié pendant les huit années de 1854 à 1862, dans les limites de 0,72 franc à 1,03 franc l'hectolitre, soit de huit à 10,30 francs Dans la période de 1860 à 1872, il a varié également entre huit francs et 8,30 francs, ainsi qu'il ressort d'un rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale de 1873[C 27].

Les états de redevances, établis par les ingénieurs des mines, donnent, pour l'année 1873 une extraction de 235 795 tonnes. Les dépenses ordinaires sont de 2 963 609,10 francs soit 12,57 francs par tonne, les dépenses de premier établissement sont de 923 526,19 francs soit 3,91 francs par tonne[C 27]. Pour l'année 1874, l'extraction est de 249 046 tonnes. Les dépenses ordinaires sont de 3 383 430,34 francs soit 13,58 francs par tonne, les dépenses de premier établissement sont de 1 753 219,17 francs soit 7,04 francs par tonne[C 28]. Ces derniers prix correspondent aux années pendant lesquelles les prix de vente étaient très élevés, la main d'œuvre très recherchée, et par suite payée très cher[C 28].

Avec le développement de la production et l'exploitation plus facile du gisement des nouvelles fosses, enfin avec le changement des conditions du travail, ces prix de revient élevés se sont nécessairement abaissés[C 28].

Prix de vente

Les prix de vente proviennent des chiffres recueillis par les ingénieurs des mines, et reproduits dans leurs rapports. Ces prix moyens nets ont été pour les mines de Bully-Grenay de 11,44 francs la tonne en 1869, 12,37 francs en 1871, 14,40 francs en 1872, 18,50 francs en 1873, vingt francs en 1874, 17,42 francs en 1876, 13,29 francs en 1877 et 12,64 francs en 1878[C 28].

Renseignements divers

Les rapports des ingénieurs des mines au Conseil général du Pas-de-Calais fournissent les renseignements divers suivants, relatifs à l'année 1877.

L'extraction totale est de 424 411 tonnes, dont 4 701 tonnes de gros, et 419 710 tonnes de tout-venant. Il n'y a pas d'escaillage[C 28]. La consommation à la mine et aux foyers des machines est de 21 661 tonnes et 16 022 tonnes pour le chauffage des ouvriers, soit 37 683 tonnes, ce qui représente près de 9 % de l'extraction[C 29]. La vente aux industries diverses est de 26 692 tonnes et de 11 901 tonnes par la consommation domestique, soit 44 593 tonnes vendues dans le Pas-de-Calais. 134 552 tonnes sont vendues dans le Nord et 219 175 tonnes dans les autres départements. La vente est de 398 320 tonnes, la vente et consommation sont de 436 003 tonnes[C 29].

Les modes d'expéditions sont variés : 17 901 tonnes sont expédiées par voitures, 138 308 tonnes par péniches, 242 111 tonnes par chemin de fer, soit un total de 398 320 tonnes transportées[C 29].

En 1878, 457 139 tonnes sont produites, dont 4 020 tonnes de gros, et 453 219 tonnes de tout venant. 28 396 tonnes sont immobilisées, dont 15 767 tonnes à la mine, et 12 629 tonnes pour le chauffage des ouvriers[C 29]. La vente aux industries diverses est de 36 688 tonnes et de 15 636 tonnes par la consommation domestique, soit 52 324 tonnes vendues dans le Pas-de-Calais. 150 069 tonnes sont vendues dans le Nord et 233 640 tonnes dans les autres départements. La vente est de 436 033 tonnes, la vente et consommation sont de 464 429 tonnes[C 30].

Les modes d'expéditions sont variés : 15 636 tonnes sont expédiées par voitures, 149 013 tonnes par péniches, 211 384 tonnes par chemin de fer, soit un total de 435 033 tonnes transportées[C 30].

En résumé, la Compagnie de Béthune a expédié par bateaux 32 % de sa production en 1877 et 1878, et respectivement 57 et 59 % de sa production par chemin de fer en 1877 et 1878[C 30].

Ouvriers

La Compagnie de Béthune occupe, en 1859, 605 ouvriers, et en 1860, 684, dont 525 au fond et 159 au jour[C 30]. D'après la notice de M. Dumont, distribuée aux membres du congrès de l'Industrie minérale tenu à Douai en 1876, le nombre d'ouvriers occupés est de 1 091 ouvriers en 1865, dont 877 au fond et 213 au jour, 1 236 ouvriers en 1870, dont 99 au fond et 245 au jour, et 1 611 ouvriers en 1873, dont 1 289 au fond, et 322 au jour[C 30].

Une autre notice également de M. Dumont, publiée par la Compagnie à l'occasion de l'Exposition de 1878, donne le détail suivant sur le personnel occupé en 1877[C 31] : 2 716 personnes sont employées par la Compagnie. Parmi elles, on dénombre soixante employés, 1 977 ouvriers au fond, 338 au jour pour la mine, et 341 au jour (dans diverses taches). Parmi les ouvriers du fond, il y a 33 porions, 1 003 mineurs, 557 chargeurs, hercheurs et manœuvres, 179 boiseurs et 205 remblayeurs. Au jour, pour la mine, il y a 32 machinistes, 45 receveurs et 261 manœuvres. 2 315 personnes sont donc directement affectées à la mine. Parmi les divers ouvriers du jour, on dénombre 110 ouvriers des ateliers, 85 ouvriers au rivage, 70 en constructions et entretiens, et 76 aux chemins de fer[C 31].

Les rapports des ingénieurs des mines fournissent les renseignements suivants sur le personnel de Bully-Grenay : 1 266 ouvriers en 1869, dont 1 070 au fond, et 196 au jour, 1 365 ouvriers en 1871, dont 1 072 au fond, et 293 au jour, 1 299 ouvriers en 1872, dont 1 096 au fond, et 203 au jour, 2 845 ouvriers en 1877, dont 2 106 au fond, et 739 au jour, et 2 610 ouvriers en 1878, dont 1 987 au fond, et 623 au jour[C 31].

On voit que de 1872 à 1877, en cinq ans, le nombre des ouvriers employés par ces mines a plus que doublé. Il est vrai que pendant cette même période la production s'est accrue de 206 000 à 457 000 tonnes[C 31].

Production par ouvrier

D'après les données qui précèdent, on obtient pour la production annuelle de l'ouvrier les chiffres dans le tableau ci-contre. Les chiffres sont donnés en tonnes.

| Année | Fond. | F & J. |

|---|---|---|

| 1859 | ? | 87 |

| 1860 | 132 | 101 |

| 1865 | 213 | 170 |

| 1869 | 186 | 157 |

| 1870 | 230 | 184 |

| 1871 | 205 | 161 |

| 1872 | 188 | 159 |

| 1873 | 183 | 146 |

| 1875 | 172 | 133 |

| 1877 | 201 | 149 |

| 1878 | 230 | 175 |

Salaires

D'après la notice de M. Dumont, précédemment citée, le salaire journalier moyen de l'ouvrier mineur, proprement dit, a été successivement de 2,95 francs en 1853, 3,05 francs en 1855, 3,71 francs en 1860, 3,73 francs en 1865, 4,42 francs en 1870, 5,48 francs en 1873, 5,51 francs en 1875, 5,12 francs en 1876. L'augmentation en 23 ans a donc été de 2,47 francs ou de 83,7 %[C 32].

Pendant la même période, le salaire moyen annuel des ouvriers de toute espèce, fond et jour, a passé par les phases suivantes : 725 francs en 1853, 758 francs en 1855, 792 francs en 1860, 828 francs en 1865, 937 francs en 1870, 1 180 francs en 1873, 1 226 francs en 1875. L'augmentation a été de 501 francs ou de 69,1 %[C 32].

Comme dans toutes les autres houillères, c'est surtout salaire du mineur, proprement dit, qui a éprouvé la plus grande augmentation. Suivant les états des redevances, la Compagnie de Bully-Grenay a payé pour salaires[C 33] : 1 102 790 francs, soit par ouvrier 871 francs en 1869, 1 323 711 francs, soit par ouvrier 969 francs en 1871, 1 482 407 francs, soit par ouvrier 1 170 francs en 1872, 1 482 407 francs, soit par ouvrier 1 074 francs en 1874, 1 482 407 francs, soit par ouvrier 909 francs en 1875, 2 628 436 francs, soit par ouvrier 927 francs en 1877 et 2 910 650 francs, soit par ouvrier 1 111 francs en 1878. De 1873 à 1876, le salaire annuel s'est élevé à près de 1 200 francs, mais, en 1877, il a diminué dans une forte proportion, comme dans les autres houillères. Les prix de base de la tâche n'ont cependant pas été modifiés, mais le travail de l'ouvrier a été limité par le défaut d'écoulement des houilles[C 33].

En 1878, le salaire s'est relevé notablement, l'exploitation a été plus active, le nombre d'ouvriers a diminué et la production annuelle de chacun d'eux a été plus forte[C 33].

Maisons d'ouvriers

.JPG.webp)

Lorsque la Compagnie de Béthune commence en 1852 ses premiers travaux dans la plaine de Lens, cette contrée, dont le sol est pauvre, est très peu peuplée et ne renferme que de pauvres villages n'offrant aucune ressource pour fournir des ouvriers et même pour loger ceux venus du dehors[C 33].

Il a donc fallu de toute nécessité créer des logements et s'imposer des dépenses considérables en construction de maisons. En 1860, la Compagnie possédait déjà 166 maisons[C 33]. Elle en a 228 en 1863, 339 en 1866, 396 en 1868, 415 en 1869, 451 en 1873, 661 en 1874 et 867 en 1875[C 33].

Elle en a 1 354 vers 1880, qui avec les jardins, rues, routes, places, églises, écoles, magasins et les dépendances représentent une dépense de plus de quatre millions de francs. Il existe entre autres, une agglomération principale, dite cité ouvrière des Brebis, qui comprend 729 maisons de divers types, avec église et écoles et dont le modèle figurait à l'exposition universelle de 1878. Les maisons sont louées aux ouvriers moyennant trois à sept francs par mois, suivant la grandeur[C 34].

La Compagnie de Béthune possède donc une maison par 330 tonnes de houille produite annuellement et par 2,1 ouvriers occupés. La proportion d'ouvriers, logés par la Compagnie, est donc très considérable[C 34]. En effet, d'après une enquête faite en 1872, par les membres de la Société de l'Industrie minérale du district du Nord, sur les habitations des houillères, il résulte que chaque maison est occupée par une famille, comprenant en moyenne 4,81 membres, et fournissant 1,70 ouvriers. Ces chiffres, appliqués aux 1 354 maisons de la Compagnie de Béthune, donnent une population de plus de 6 500 habitants, dont 2 300 sont occupés dans les travaux. Elle logerait donc 80 % des ouvriers qu'elle emploie[C 34].

Orphelinat

En 1866, la demande des houilles est très active. On manque d'ouvriers. La Compagnie pense qu'un moyen de s'en procurer était d'ouvrir ses chantiers aux enfants tombés à la charge de l'assistance publique. Elle décide donc en 1866 la construction d'un orphelinat, susceptible de recevoir 80 à cent jeunes garçons âgés de douze ans[C 34].

« Chaque enfant aura un livret où s'inscriront son salaire journalier et ses dépenses. Arrivé à sa majorité, le jeune ouvrier recevra le solde créditeur de ce compte ; il y trouvera une dot et souvent même le moyen de s'exonérer du service militaire. Le salaire moyen des ouvriers compris entre douze et vingt ans n'est pas inférieur à 1,75 franc[C 34] ; et les dépenses pour le loger, l'habiller, l'entretenir, ne sauraient dépasser 1,25 franc par jour[C 35]. »

L'essai des premiers venus n'a pas répondu aux espérances, il donne même parfois d'amers déboires[C 35]. Dès 1868 la Compagnie entame des négociations avec des corporations religieuses pour la tenue de son orphelinat. M. l'abbé Halluin, qui dirige avec succès une entreprise semblable à Arras, consent à prendre la direction de l'orphelinat de la Compagnie de Béthune[C 35]. Son premier soin fut de se débarrasser de 25 enfants assez indisciplinés qui s'y trouvaient, et de les placer dans, des familles d'ouvriers, puis il en a admis d'autres successivement, et en 1873 ils étaient au nombre de trente. Mais deux années après, en 1875, l'abbé Halluin reconnait l'impossibilité de peupler cet établissement d'un nombre d'enfants suffisant pour indemniser la Compagnie des dépenses qu'il lui coûtent. Il est donc supprimé, et les bâtiments sont appropriés pour recevoir les bureaux de la Direction[C 35].

Caisse d'épargne

Sous l'inspiration de l'un des administrateurs, M. Boutry, un homme très dévoué aux véritables intérêts des ouvriers, la Compagnie institua une caisse d'épargne privée, dont l'établissement a été autorisé par le Préfet du Pas-de-Calais à la date du 1er décembre 1873[C 35]. L'intérêt attribué aux sommes déposées est de 3,65 % ou 1 centime par jour. Les comptes sont arrêtés et réglés en principal et intérêt le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Lorsque, aux dites époques, le compte d'un déposant dépasse la somme de cent francs, il lui est délivré un ou plusieurs bons de cent francs, nominatifs, produisant intérêt à 3,65 % et remboursables à volonté[C 35]. Aux mêmes époques, il est dressé un état de tous les bons non remboursés et il est donné à chacun de ces bons un numéro spécial, lequel concourt au tirage qui sera effectué six mois après[C 35].

Le 1er janvier et le 1er juillet, la compagnie donne 2 % de tous les bons délivrés alors et non remboursés[C 36]. Les 2 % sont versés dans la caisse sociale au compte de la caisse d'épargne, et ils servent à former des lots de cinquante francs qui sont tirés ainsi[C 36] : pendant les mois de janvier et de juillet il est procédé au tirage au sort des numéros afférents aux bons délivrés six mois auparavant. Le premier numéro sortant gagne un lot de mille francs, donné par la Compagnie, en outre des 2 % ci-dessus, et les numéros qui sortent ensuite gagnent chacun un des lots de cinquante francs indiqués plus haut[C 36].

Tout déposant qui quitte le service de la Compagnie reçoit aussitôt le paiement de ce qui lui est dû en principal et intérêts. La caisse d'épargne, établie sur les bases ci-dessus, offre aux ouvriers des avantages considérables et très attrayants[C 36]. Aussi sa création fut-elle accueillie avec faveur, et six mois après son ouverture, au 30 juin 1874, le chiffre des dépôts s'élevait à 59 503,13 francs. Il est au 30 juin 1875 de 80 595,70 francs, un an plus tard de 123 643,30 francs et de 173 390,49 francs au 30 juin 1877[C 36].

À cette dernière date, le nombre des déposants était de 207, et la moyenne de leurs livrets de 804,93 francs[C 36]. D'après la notice publiée par la Compagnie de Béthune à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878, tout ouvrier ayant dix ans de service à la Compagnie recevrait gratuitement un billet de la loterie de la caisse d'épargne[C 36].

.JPG.webp)

Autres institutions de bienfaisance

La Compagnie a institué une caisse de secours, alimentée par une retenue de 3 % et une cotisation de l'établissement de 1 % des salaires. Cette caisse pourvoit aux services de santé, aux secours temporaires pour les ouvriers malades ou blessés, et aux pensions de retraites[C 36].

En 1917, à la suite du renseignement de la méthode dite de Carrel, la compagnie a fait envoyer son médecin, docteur Bréhon, à l'hôpital militaire de Compiègne, dans l'optique d'améliorer le traitement des plaies lors des accidents industriels[JLH 1].

La Compagnie a créé à ses frais une église à la cité des Brebis (l'église Sainte-Barbe), et deux chapelles dans d'autres centres ouvriers (dont l'église Sainte-Thérèse à la cité des Alouettes, aujourd'hui centre culturel Jean-Macé), qui sont desservies par un curé et deux aumôniers, ainsi que trois écoles de filles, trois écoles de garçons, et cinq salles d'asile[C 37]. Elle a installé des fourneaux économiques et une boulangerie, qui livrent les aliments et le pain au prix de revient[C 37].

Les fosses

Vingt-et-un puits ont été creusés par la Compagnie des mines de Béthune.

Fosse no 1 - 1 bis - 1 ter

.jpg.webp)

.jpg.webp)

- Puits no 1

- 50° 26′ 50″ N, 2° 43′ 20″ E[BRGM 1]

- 1852 - 1971

- Puits no 1 bis

- 50° 26′ 51″ N, 2° 43′ 20″ E[BRGM 2]

- 1889 - 1971

- Puits no 1 ter

- 50° 26′ 52″ N, 2° 43′ 17″ E[BRGM 3]

- 1911 - 1971

Le premier puits de la Compagnie est foncé à partir de mars 1852 à Bully-les-Mines[JLH 2] au diamètre de quatre[C 38] ou 5,75 mètres[A 1]. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 136 mètres[C 38]. La production commence à partir de l'année suivante où 7 000 tonnes de houille sont extraites. En 1854, la production est de 21 000 tonnes[A 1]. En 1865, la machine d'extraction à deux cylindres oscillants est remplacée par une machine horizontale à deux cylindres horizontaux[C 38]. En novembre 1869, dix-huit ouvriers meurent à cause des fumées provoquées par un incendie[A 1]. La fosse est complètement rénovée en 1876. une nouvelle machine d'extraction, de 450 chevaux est installée. En 1880, la fosse a produit 1 280 000 tonnes depuis son ouverture, le puits est à cette époque profond de 443 mètres[C 38]. Le puits no 1 bis est ajouté en 1889, le no 1 ter, avec un diamètre de 5,75 mètres, en 1911[A 1].

En 1961, la fosse est concentrée sur la fosse n° 13 - 13 bis du Groupe de Béthune[JLH 2]. Les puits nos 1, 1 bis et 1 ter, respectivement profonds de 583, 430 et 587 mètres[A 1], sont remblayés en 1971[B 1]. Les chevalements des puits nos 1 et 1 bis sont détruits la même année, celui du no 1 ter, unique dans le bassin minier de par son architecture, est démoli en 1973[B 1].

.JPG.webp) Puits no 1.

Puits no 1..JPG.webp) Puits no 1 bis.

Puits no 1 bis..JPG.webp) Puits no 1 ter.

Puits no 1 ter..JPG.webp) Logement du concierge.

Logement du concierge..JPG.webp) Rue du 18 novembre 1869.

Rue du 18 novembre 1869..JPG.webp) Mur d'enceinte de la fosse.

Mur d'enceinte de la fosse.

Fosse no 2

.jpg.webp)

- 50° 27′ 39″ N, 2° 42′ 14″ E[BRGM 4]

- 1855 - 1970

Les travaux du puits no 2, d'un diamètre de quatre mètres, commencent le 20 novembre 1855 à Bully-les-Mines[JLH 3] - [A 3]. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 135,57 mètres[C 38]. Le puits traverse sous le tourtia des argiles aquifères du torrent sur une épaisseur de six mètres. Le niveau est passé sans l'aide d'une machine d'épuisement, mais il en a fallu une pour passer le torrent[C 38]. L'extraction commence en février 1859[A 3]. Le gisement est très accidenté. Le ventilateur Davaine, devenu insuffisant, est remplacé en 1868[C 38]. En 1880, la fosse a produit 720 000 tonnes depuis son ouverture, son puits est profond de 450 mètres[C 38].

En 1959, la fosse no 2 est concentrée sur la fosse no 1 - 1 bis - 1 ter grâce au bure no 29. Cette concentration dure jusqu'en 1968, date à laquelle la fosse ferme, le puits est remblayé deux ans plus tard et les installations de surface détruites en 1974[JLH 3] - [B 1].

Fosse no 3

.jpg.webp)

- 50° 28′ 29″ N, 2° 44′ 34″ E[BRGM 5]

- 1857 - 1977

Le fonçage du puits débute le 12 janvier 1857 à Vermelles[JLH 4]. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 147 mètres. La fosse est placée sur une grande faille[C 38]. L'exploitation commence en juillet 1860[A 3]. Le gisement est accidenté, pourtant, beaucoup de charbon a été fourni. Des compresseurs d'air ont été installés en 1877[C 38]. les terrains sont très peu inclinés. En 1880, c'est la fosse qui a produit le plus : 1 525 000 tonnes, le puits est profond de 408 mètres[C 38].

Le puits profond de 464 mètres est remblayé en 1977[B 1].

.JPG.webp) Tête de puits matérialisée no 3.

Tête de puits matérialisée no 3..JPG.webp) Bâtiment des bains-douches et vestiaires.

Bâtiment des bains-douches et vestiaires..JPG.webp) Bâtiment des bains-douches et vestiaires.

Bâtiment des bains-douches et vestiaires..JPG.webp) Bâtiment des bains-douches et vestiaires.

Bâtiment des bains-douches et vestiaires..JPG.webp) Locotracteur.

Locotracteur..JPG.webp) Locotracteur.

Locotracteur..JPG.webp) Terril no 49, 3 de Béthune.

Terril no 49, 3 de Béthune.

Fosse no 4

.jpg.webp)

- 50° 29′ 14″ N, 2° 45′ 09″ E[BRGM 6]

- 1865 - 1965

Le fonçage du puits débute à Vermelles[JLH 5] le 1er octobre 1865. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 149 mètres. le niveau est passé sans le secours d'une machine d'épuisement[C 38]. Elle entre en exploitation en 1867, le puits est profond de 389 mètres[C 38]. La fosse est ouverte en 1867[A 4]. Elle est abandonnée en 1876 car son gisement à la profondeur de 250 mètres parait inexploitable[A 4], un serrement est effectué[C 38]. Les terrains sont très irréguliers. La fosse n'a extrait que 233 000 tonnes avant son serrement[C 38]. L'exploitation est improductive, il y a beaucoup de grisou par rapport aux autres fosses. La houille renferme 15 à 18 % de matières volatiles[C 38].

L'exploitation ne reprend qu'en 1911 à la profondeur de 387 mètres. En 1925, un puits no 4 bis destiné à l'aérage est ouvert sur un autre carreau plus au nord[A 4]. Le puits est remblayé en 1965[B 1].

Fosse no 4 bis

- 50° 30′ 08″ N, 2° 44′ 47″ E[BRGM 7]

- 1925 - 1965

Le 7 mai 1925 débute le fonçage du puits d'aérage no 4 bis à Vermelles[JLH 5], profond de 301 mètres[A 4]. Le puits est remblayé en 1965[B 1].

Fosse no 5 - 5 bis

.jpg.webp)

- Puits no 5

- 50° 26′ 59″ N, 2° 45′ 35″ E[BRGM 8]

- 1873 - 1969

- Puits no 5 bis

- 50° 26′ 59″ N, 2° 45′ 33″ E[BRGM 9]

- 1901 - 1969

Le fonçage du puits no 5 débute le 16 avril 1873 à Loos-en-Gohelle[JLH 6]. Le terrain houiller est atteint à 150 mètres. Les terrains sont très faiblement inclinés[C 38]. Le fonçage du puits, d'un diamètre de 4,50 mètres, traverse une veine de 1,55 mètre à 152 mètres, et deux veines épaisses de 80 et 85 centimètres à la profondeur de 167 mètres[C 38]. L'exploitation commence le 15 mai 1875[A 4].

Des appareils à air comprimé pour la perforation et la traction mécanique y sont établis[C 39]. La fosse est très riche et productve. En 1880, elle a déjà produit 335 000 tonnes[C 39].

Le puits no 5 bis est ajouté en 1901. Les puits nos 5 et 5 bis sont approfondis à 483 et 735 mètres[A 4].

La fosse cesse l'extraction en 1968, après avoir produit 24 711 000 tonnes de charbon. Les puits nos 5 et 5 bis sont remblayés en 1969, et les chevalements abattus en 1969 et 1970[B 1]. Le seul vestige de la fosse est la grille d'entrée[JLH 6].

Fosse no 6 - 6 bis

.jpg.webp)

- Puits no 6

- 50° 27′ 29″ N, 2° 43′ 40″ E[BRGM 10]

- 1874 - 1968

- Puits no 6 bis

- 50° 27′ 30″ N, 2° 43′ 40″ E[BRGM 11]

- 1885 - 1968

Le fonçage du puits no 6 à Mazingarbe[JLH 7] commence le 3 octobre 1874. Le terrain houiller a été atteint à 144 mètres. Le fonçage a été assez rapide[C 39]. La fosse est productive à partir de mars 1876. La machine d'extraction a une puissance de 450 chevaux. En 1877, la fosse est mise en communication avec la fosse no 1. Les terrains sont peu réguliers[C 39]. Le puits no 6 bis est ajouté à partir d'août 1885[A 5].

En 1961, la fosse no 6 - 6 bis est concentrée sur la fosse n° 13 - 13 bis du Groupe de Béthune, pour laquelle elle assure le service et l'aérage. La fosse ferme en 1964, les puits nos 6 et 6 bis, respectivement profonds de 472 et 372 mètres[A 5] sont remblayés en 1968[B 1]. Les chevalements sont détruits en 1982[B 1].

Fosse no 7 - 7 bis

.jpg.webp)

- Puits no 7

- 50° 27′ 49″ N, 2° 45′ 38″ E[BRGM 12]

- 1875 - 1965

- Puits no 7 bis

- 50° 27′ 44″ N, 2° 45′ 17″ E[BRGM 13]

- 1905 - 1968

La Compagnie exploite hardiment sa concession, et construit une nouvelle fosse chaque année. Le puits no 7 est foncé à partir du 4 avril 1875 à Mazingarbe[JLH 8]. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 137 mètres, profondeur à laquelle une veine de 80 centimètres d'épaisseur est découverte[C 39]. Une deuxième veine d'un mètre est découverte à 150 mètres, puis deux veines respectivement épaisses de 1,10 mètre et 65 centimètres[C 39]. La machine d'extraction du puits no 1 y a été installé. L'allure des veines est peu régulière[C 39]. La fosse commence à extraire en mai 1877[A 5]. Le puits no 7 bis est ajouté en 1905.

Le gisement peu favorable entraîne la fermeture de la fosse en 1965. Le puits no 7, d'une profondeur de 483 mètres, est remblayé en 1965, le puits no 7 bis, profond de 398 mètres l'est en 1968[B 1].

.JPG.webp) Tête de puits matérialisée no 7 et exutoire de grisou.

Tête de puits matérialisée no 7 et exutoire de grisou..JPG.webp) La salle des machines du puits no 7.

La salle des machines du puits no 7..JPG.webp) La salle des machines du puits no 7.

La salle des machines du puits no 7..JPG.webp) Vue intérieure de la salle des machines.

Vue intérieure de la salle des machines..JPG.webp) Ancien bâtiment.

Ancien bâtiment..JPG.webp) Ancien bâtiment.

Ancien bâtiment..JPG.webp) Château d'eau de la fosse.

Château d'eau de la fosse.

Fosse no 8 - 8 bis

.jpg.webp)

- Puits no 8

- 50° 30′ 10″ N, 2° 47′ 06″ E[BRGM 14]

- 1891 - 1962

- Puits no 8 bis

- 50° 30′ 11″ N, 2° 47′ 05″ E[BRGM 15]

- 1893 - 1974

Le fonçage du puits no 8 à Auchy-les-Mines[JLH 9] commence le 3 juillet 1891. l'extraction commence en août 1893[A 6]. Le puits no 8 bis est commencé en novembre 1893[A 6].

En 1961, la fosse no 8 - 8 bis est concentrée sur la fosse no 18 - 18 bis du Groupe de Lens[B 1]. le puits no 8, profond de 367 mètres[A 6] est remblayé en 1962, le puits no 8 bis, profond de 399 mètres[A 6], participe à l'aérage de la concentration jusqu'en 1973, il est remblayé en 1974[B 1].

Fosse no 9

.jpg.webp)

- 50° 30′ 11″ N, 2° 43′ 17″ E[BRGM 16]

- 1893 - 1964

Le fonçage du puits no 9 commence le 10 juillet 1893 à Annequin[JLH 10], la fosse commence à produire en 1896[A 6]. Les fosses nos 4 bis et 12 assurent l'aérage des travaux de la fosse no 9[JLH 10].

La fosse ferme le 1er septembre 1964, le puits, d'une profondeur de 527 mètres est remblayé en fin d'année[B 1].

Fosse no 10 - 10 bis

.jpg.webp)

- Puits no 10

- 50° 26′ 29″ N, 2° 41′ 27″ E[BRGM 17]

- 1900 - 1972

- Puits no 10 bis

- 50° 26′ 28″ N, 2° 41′ 25″ E[BRGM 18]

- 1901 - 1972

Les travaux de fonçage du puits no 10 débutent le 31 juillet 1900 à Sains-en-Gohelle[JLH 11], pour une profondeur finale de 730 mètres[A 7]. Les puits no 10 bis est commencé en juillet 1901, pour une profondeur de 791 mètres. La production débute le 6 juin 1903.

L'extraction cesse en 1957, après que la fosse a été concentré sur la fosse n° 13 - 13 bis du Groupe de Béthune[B 1].

Les puits nos 10 et 10 bis sont remblayés en 1972. Les chevalements sont démolis trois ans plus tard[B 1].

Fosse no 11 - 11 bis

.jpg.webp)

.jpg.webp)

- Puits no 11

- 50° 26′ 32″ N, 2° 44′ 59″ E[BRGM 19]

- 1904 - 1967

- Puits no 11 bis

- 50° 26′ 33″ N, 2° 45′ 01″ E[BRGM 20]

- 1906 - 1967

Le fonçage du puits no 11 débute à Grenay[JLH 12] le 5 octobre 1904, ceux du puits no 11 bis, destiné à l'aérage, commencent le 14 mai 1906. L'extraction débute le 1er avril 1908[A 7].

Le puits no 11 et le puits no 11 bis, respectivement profonds de 640 et 749 mètres, sont remblayés en 1967. Le chevalement du puits no 11 est abattu le 5 septembre 1969[B 1].

Fosse no 12

.jpg.webp)

- 50° 29′ 21″ N, 2° 42′ 35″ E[BRGM 21]

- 1909 - 1965

Le fonçage du puits no 12 commence le 6 février 1909 à Annequin[JLH 13], et est continué jusque la profondeur de 520 mètres. Le puits est jumelé avec celui de la fosse no 9 et sert à l'aérage[A 2]. À l'arrêt de la fosse no 9, le puits n'a plus aucune utilité. Il est alors remblayé en 1965, et les installations sont détruites[B 1].

Notes et références

- Notes

- La fosse no 4 a été abandonnée et comblée en 1876, son gisement étant considéré comme inexploitable.

- Références

- Académie nationale de médecine, Fonds Alexis Carrel Inventaire, établi par Catherine Rancon en août 2012, p. 334 [lire en ligne]

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 1 - 1 bis - 1 ter des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 2 des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 3 des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 4 et la fosse no 4 bis des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 5 - 5 bis des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 6 - 6 bis des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 7 - 7 bis des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 8 - 8 bis des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 9 des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 10 - 10 bis des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 11 - 11 bis des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 12 des mines de Béthune », http://minesdunord.fr/

- Références aux fiches du BRGM

- « BRGM - Puits no 1 »

- « BRGM - Puits no 1 bis »

- « BRGM - Puits no 1 ter »

- « BRGM - Puits no 2 »

- « BRGM - Puits no 3 »

- « BRGM - Puits no 4 »

- « BRGM - Puits no 4 bis »

- « BRGM - Puits no 5 »

- « BRGM - Puits no 5 bis »

- « BRGM - Puits no 6 »

- « BRGM - Puits no 6 bis »

- « BRGM - Puits no 7 »

- « BRGM - Puits no 7 bis »

- « BRGM - Puits no 8 »

- « BRGM - Puits no 8 bis »

- « BRGM - Puits no 9 »

- « BRGM - Puits no 10 »

- « BRGM - Puits no 10 bis »

- « BRGM - Puits no 11 »

- « BRGM - Puits no 11 bis »

- « BRGM - Puits no 12 »

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 129

- Dubois et Minot 1991, p. 135

- Dubois et Minot 1991, p. 130

- Dubois et Minot 1991, p. 131

- Dubois et Minot 1991, p. 132

- Dubois et Minot 1991, p. 133

- Dubois et Minot 1991, p. 134

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Références à Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome I, Imprimerie L. Danel,

- Vuillemin 1880, p. 107

- Vuillemin 1880, p. 108

- Vuillemin 1880, p. 109

- Vuillemin 1880, p. 110

- Vuillemin 1880, p. 111

- Vuillemin 1880, p. 112

- Vuillemin 1880, p. 113

- Vuillemin 1880, p. 114

- Vuillemin 1880, p. 115

- Vuillemin 1880, p. 116

- Vuillemin 1880, p. 117

- Vuillemin 1880, p. 118

- Vuillemin 1880, p. 119

- Vuillemin 1880, p. 120

- Vuillemin 1880, p. 121

- Vuillemin 1880, p. 125

- Vuillemin 1880, p. 126

- Vuillemin 1880, p. 127

- Vuillemin 1880, p. 128

- Vuillemin 1880, p. 129

- Vuillemin 1880, p. 130

- Vuillemin 1880, p. 131