Centre national d'études spatiales

Le Centre national d'études spatiales (CNES) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d’élaborer et de proposer au gouvernement français le programme spatial français, puis de le mettre en œuvre. Le CNES dispose d'un budget de 2,78 milliards d'euros en 2020, ce qui reste le plus important en Europe (~41 euros par habitant, deuxième au monde). Il inclut la part reversée à l'Agence spatiale européenne, dont le CNES est le plus gros contributeur (1,401 milliard d'euros en 2020), qui est consacrée essentiellement aux missions scientifiques (astronomie, exploration du système solaire, étude de la Terre) et aux investissements dans les lanceurs. La part investie directement par le CNES porte dans l'ordre d'importance sur les lanceurs et la gestion de la base de lancement de Kourou (324 M €, 17 %, en 2018), les missions militaires (269 M €, 14 %), scientifiques (167 M €, 9 %), l'étude de la Terre généralement dans le cadre de coopérations binationales (120 M €, 6 %), les développements autour des satellites de télécommunication et de navigation par satellite (42 M €, 2 %). Le CNES est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et des Armées.

| Fondation |

|---|

| Sigle |

CNES |

|---|---|

| Type | |

| Forme juridique |

Établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d'un comptable public |

| Domaine d'activité |

Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |

| Siège | |

| Pays | |

| Coordonnées |

48° 51′ 41″ N, 2° 20′ 43″ E |

| Effectif |

2 361 (2021) |

|---|---|

| Directeur |

Philippe Baptiste (depuis ) |

| Affiliation | |

| Budget | |

| Site web |

| SIREN | |

|---|---|

| TVA européenne |

FR49775665912 |

| data.gouv.fr | |

| Annuaire du service public |

Le CNES a été créé à l'initiative du président Charles de Gaulle le afin de fournir une structure chargée de coordonner et animer les activités spatiales françaises centrées à l'époque sur le développement du lanceur-fusée Diamant. Le CNES est toujours en 2018 l'agence spatiale nationale la plus importante des pays de l'Union européenne.

Historique

.jpg.webp)

Débuts (1961-1981)

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés s'intéressent aux travaux réalisés par les Allemands sur les fusées et chaque pays s'efforce de collecter un maximum d'informations techniques et de s'adjoindre l'aide de techniciens allemands ayant travaillé sur les V2. Pour la France, c'est le Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques (LRBA) qui est chargé de mettre au point les premiers engins aboutissant à la fusée-sonde Véronique. Ces développements intéressent à la fois les scientifiques et les militaires. La guerre froide, le lancement de Spoutnik et la politique d'indépendance du Général De Gaulle placent bientôt la recherche spatiale dans les priorités du Gouvernement.

En 1959 est formé le Comité de recherches spatiales (CRS) chargé de coordonner les activités spatiales françaises. La même année, l'industrie aérospatiale crée la Société pour l'étude et la réalisation d'engins balistiques (SEREB) dont les réalisations militaires (Programme Pierres précieuses) aboutiront à la fusée Diamant, premier lanceur spatial français.

Pour mener un véritable programme spatial, il manque un organe de coordination et d'animation. Il est créé le , par la loi no 61-1382[2], sous la forme d'un établissement public dénommé Centre national d'études spatiales (CNES). Sa première mission est de placer la France dans le club des puissances spatiales aux côtés de l'URSS et des États-Unis. Cet objectif est atteint le avec le lancement de Diamant A depuis le Centre interarmées d'essais d'engins spéciaux à Hammaguir (Algérie).

De 1961 à 1981, le CNES est le moteur de l'Europe spatiale. Durant ces années, les structures indispensables à un programme spatial sont mises en place : lanceurs, satellites, ensemble de lancements, centres d'opérations et réseau de stations de contrôle, laboratoires, etc. alors que les autres États européens ont de fortes réticences pour s'engager. Parallèlement, une industrie spatiale compétente et dynamique voit le jour en France.

Dans les années 1980, l'Agence spatiale européenne (ASE) que le CNES a contribué à créer et qu'il a dotée de la fusée Ariane devient une grande agence et de nombreux programmes à vocation internationale lui sont confiés. Le CNES représente la France à l'ASE et il recadre avec succès ses activités sur un programme national ambitieux beaucoup plus tourné vers les applications.

Grandes applications spatiales (1980-1995)

Dès 1974, le budget français consacré à l'espace (10 % du budget de recherche) est attribué majoritairement aux programmes européens. Ceci a pour conséquence le gel de plusieurs projets du CNES (Dialogue, Géole, Centre spatial guyanais, Diamant B-P4) et le transfert progressif vers l'ESA de programmes internes (Météosat, Ariane). Le CNES vit une période socialement et techniquement difficile. En quelques années, il va accomplir sa mutation grâce à l'équipe de direction menée par le Président Hubert Curien et le Directeur général Yves Sillard.

En 1977, les directives du Gouvernement mettent l'accent sur les missions prioritaires de l'établissement qui sont notamment :

- Qualifier le plus rapidement possible la fusée Ariane et lancer sa production dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. Le CNES finance les deux tiers du programme et assume par délégation la Direction industrielle pour le développement et la production.

Cet objectif est atteint le avec le lancement réussi d'Ariane 1 de la base de Kourou. Le lanceur est amélioré plusieurs fois pour aboutir à Ariane 4 qui assure très vite la majorité des lancements commerciaux. Jusqu'à 2003, 144 Ariane de ces premières générations ont été lancés (dont 116 Ariane 4) avec un taux de succès exceptionnel. Ariane 5, plus puissant, est étudié pour prendre la suite.

- Faire l'étude interne d'un programme national de satellites d'observation de la Terre.

Ce sera le projet de satellite SPOT dont l'étude est réalisée au Centre spatial de Toulouse. Il semble bien que ce soit une compensation donnée aux équipes d'ingénieurs de Toulouse que la nouvelle politique a laissés sans programme majeur. La décision est néanmoins judicieuse puisque SPOT va devenir un programme phare du CNES. Cinq satellites ont déjà été lancés et le service est opérationnel depuis 1986. Les satellites militaires Helios sont dérivés des SPOT de dernières générations.

- Contribuer à la création de structures nationales permettant à la France d'aborder dynamiquement les marchés à l'exportation qui se profilent.

Le programme spatial français et très vite le programme européen ont permis à l'industrie de développer des compétences dans le domaine des équipements composant les lanceurs et les satellites et aussi dans la maîtrise d'œuvre de ces ensembles complexes. Le CNES, maître d'ouvrage, a contribué à l'acquisition de ces compétences et il poursuit cette action notamment sur la Qualité-Fiabilité, les procédures de Management et la formation des jeunes ingénieurs aux techniques spatiales.

- En télécommunications, malgré le succès de Symphonie, on n'envisage pas de poursuivre un effort national. On appuiera l'Europe et son programme ECS pour prendre en charge les radiocommunications (téléphone, télévision, transmission de données).

Cette décision est revue quelques années plus tard à la demande de la DGT et de TDF souhaitant garder leur autonomie dans ce secteur très concurrentiel. Le CNES lance alors au profit et selon les directives de ces administrations les programmes TELECOM et TDF. Sept satellites Télécom de deux générations sont lancés entre 1984 et 1996. Deux satellites de télévision TDF sont mis en orbite en 1988 et 1990. Dès la fin des années 1980, l'aspect commercial prend le dessus et ce sont les opérateurs qui passent commande à l'industrie (Astra, Eutelsat…).

Les activités du CNES en faveur de la recherche scientifique ne diminuent pas, mais les réductions de budget orientent les réalisations vers des programmes en coopération et vers des expériences embarquées sur des satellites de la NASA, de l'URSS et de l'ESA. On retiendra deux projets marquants qui sont Argos et TOPEX-Poséidon.

Un programme très actif de fusées sondes et de ballons stratosphériques et troposphériques est poursuivi. Il permet aux laboratoires scientifiques de poursuivre leurs recherches et de maintenir des équipes compétentes.

Les années 1980 sont enfin pour le CNES le début des vols habités en coopération avec l'URSS (Jean-Loup Chrétien en 1982) puis les États-Unis (Patrick Baudry en 1985), ouvrant la voie à la médecine spatiale. C'est aussi l'engagement d'études et de travaux pour réaliser la navette Hermès qui doit être mise en orbite par le futur lanceur européen Ariane 5. Hermès, qui mobilise les efforts pendant huit ans, est finalement abandonné en 1993 alors que la recherche spatiale a perdu de son importance avec la fin de la Guerre froide et que la commercialisation des satellites d'application est bien établie. De nombreuses missions de spationautes du CNES se succèdent dans les années 1990, aussi bien sur la navette américaine que sur la station spatiale russe Mir.

Aujourd'hui, priorité à la société et à l'environnement

Pour le grand public, le CNES a un nom difficile à retenir et des activités mal connues. C'est pourquoi derrière ce sigle ont toujours été ajoutés quelques mots résumant l'image que l'Établissement souhaite donner de sa mission. Ce fut « Pour un Espace utile » quand sont apparues les premières applications, bientôt changé en « L'Espace au service de l'Homme » pour personnaliser le message. Quand vers 1990 l'accent a été mis sur les problèmes climatiques et la pollution, le CNES a annoncé « L'Espace au service de la Terre ». Ce thème a peu changé puisqu'en 2008, le CNES propose De l'Espace pour la Terre.

Le CNES affiche ainsi une mission de service public en plus de son rôle de préparation et de mise en œuvre de la politique spatiale de la France au sein de l'Europe. Le siège du CNES est situé à Paris, et ses services définissent les grandes orientations stratégiques de l'entreprise et les programmes prioritaires.

Programmes et orientations

Cinq grands programmes

Le CNES travaille en collaboration avec Arianespace (Évry) et l'Agence spatiale européenne (ESA), sur cinq domaines d'activité :

- Accès à l'espace (lanceurs)

- Terre, environnement et climat (sciences et innovation pour le développement durable)

- Applications grand public (télécoms et navigation)

- Science et innovation (pour l'astronomie et la physique fondamentale)

- Sécurité et défense

Le Centre national d'études spatiales est à l'origine de quantité de projets spatiaux, même si ce n'est pas lui qui fabrique les lanceurs ou les satellites. Dans le cas des lanceurs, après avoir conçu la filière Ariane, le CNES agit aujourd'hui comme autorité de conception et de qualification pour le compte de l'État français qui est l'État de lancement. Le CNES joue aussi le rôle d'assistant au maître d'ouvrage, l'Agence spatiale européenne pour les nouveaux développements.

Lanceurs (accès à l'espace)

Le CNES, pour des raisons historiques, est l'agence spatiale européenne la plus impliquée dans le développement des lanceurs européens. Le CNES prend en charge une partie de la gestion de la base de lancement de Kourou et les investissements nécessaires pour accueillir les lanceurs Soyouz et Vega. Il participe par ailleurs au développement d'Ariane 6. Enfin, il participe à la réflexion sur le futur lanceur européen en explorant plusieurs thématiques : évolution de la propulsion solide, avionique, propulsion kérosène-oxygène, propulsion oxygène-méthane avec le moteur-fusée Prometheus[3].

Terre, environnement et climat (Développement durable)

Le CNES participe à de nombreuses missions d’observation de la Terre en fournissant des instruments ou au niveau de l'exploitation scientifique des résultats. Il est fortement engagé dans plusieurs missions du programme Living Planet de l'ESA, et mène par ailleurs des missions lourdes en coopération dans le domaine océanographique avec la NASA et développe des micro-satellites en coopération avec l'Inde et la Chine. Plusieurs projets de mission sont à différents stades d'approbation. Les missions auxquelles le CNES participe sont les suivantes[4] :

- Exploitation des données fournies par les satellites océanographiques franco-américains Jason, dont le dernier exemplaire Jason-3 est lancé en 2016.

- Participation à la mission GOCE de l'ESA destinée à la géodésie, lancée en 2009 et prolongée jusqu'à fin 2012.

- Participation à la mission SWARM de l'ESA chargée de l'étude détaillée du champ magnétique terrestre, lancée en 2012.

- Participation à l'exploitation du satellite SMOS de l'ESA de mesure de la salinité des océans et de l'humidité des sols. Ce satellite, lancé en 2009, est prolongé jusqu'en 2017.

- Exploitation des données du satellite franco-indien Megha-Tropiques d'étude du cycle de l'eau dans les régions tropicales. Le satellite est lancé en 2011.

- La mission franco-indienne SARAL qui embarque pour la première fois dans une mission d'altimétrie utilisant un radar en bande Ka. Le satellite est lancé en 2013.

- La mission franco-chinoise CFOSAT de mesure de la distribution des vagues de l'océan. Satellite lancé le [5].

- La mission franco-israélienne Venµs pour l'étude des processus à l'œuvre dans la biosphère. Cette mission a également un intérêt technique pour l'Agence spatiale israélienne (ISA) car elle a permis à celle-ci de tester en vol des propulseurs à effet Hall développés en Israël[6]. Le satellite est lancé le .

Parmi les projets de mission figurent :

- Le satellite MicroCarb qui serait chargé de mesurer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la Terre.

- La mission Merlin étudiée avec l'agence spatiale allemande consiste à mesurer la teneur en méthane.

- SWOT : projet de mission franco-américaine d'altimétrie qui prolonge les données fournies par l'altimétrie océanographique (missions Jason) aux eaux continentales.

- Biomass : projet de mesure de la biomasse pour une future mission du programme Living Planet de l'ESA.

- Au niveau de l'instrumentation, le CNES étudie un successeur au sondeur infrarouge IASI développé pour le satellite météorologique européen MetOp.

- La mission C3IEL pour l'étude des nuages convectifs à haute résolution spatiale et temporelle, un projet de mission franco-israélien, débuté en 2016 et actuellement dans sa phase A.

Applications grand public

- Satellites de télécommunications[7] :

- Développement de la plateforme Alphabus

- Conception d'une charge utile flexible (projet Flip)

- Navigation par satellite

- Le CNES est l'un des concepteurs du système Cospas-Sarsat, programme international de recherche et sauvetage de véhicules maritimes, aéronautiques ou terrestres en tout point du globe. Initié en 1982, il est composé d'une constellation de satellites survolant en permanence la Terre à l'écoute des signaux émis par les balises de détresse. Les satellites de navigation européens Galileo emportent une charge utile Cospas-Sarsat ce qui va accroître les performances du système : les temps d'alerte seront réduits et la localisation portée à quelques mètres. Le CNES est chargé de valider le service SaR/Galileo et d'assurer sa mise en œuvre opérationnelle pour le compte de l'Agence spatiale européenne.

- Études[7] :

- Programme MM2G (Multimédia de deuxième génération) : couverture complémentaire par satellite des besoins internet haut débit avec lancement d'un satellite vers 2015.

- Couverture des besoins de mobiles à très haut débit à usage professionnel. Nécessite le déploiement de satellites non-géostationnaires avec des antennes de grand diamètre (20 mètres).

- Participation au projet ESA d'évolution du système EGNOS

Applications scientifiques (sciences et innovations)

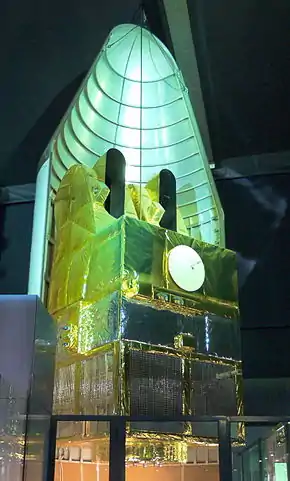

.jpg.webp)

Les projets scientifiques et technologiques du CNES portent sur l'astronomie, l'étude du système solaire, la physique fondamentale et la mise au point de nouvelles techniques spatiales.

- Astronomie

- Réalisation et mise en œuvre du télescope spatial Corot. Cette mission franco-européenne (participation du CNES de 70 %) est consacrée à l'analyse des mouvements sismiques des étoiles et la recherche d'exoplanètes. Lancée en 2006, la mission a été prolongée jusqu'en 2013.

- Participation à l'observatoire spatial infrarouge de l'ESA Herschel lancé en 2009.

- Participation à l'observatoire spatial submillimétrique de l'ESA Planck lancé en 2009.

- SVOM est un projet franco-chinois à l'étude d'observatoire en rayons X[8].

- Participation aux traitements de données du projet Gaia en tant que contributeur majeur du DPAC.

- Exploration du système solaire

- Picard, lancé en 2010, est un micro-satellite qui étudie le Soleil

- Participation à la mission martienne de la NASA Mars Science Laboratory via les instruments embarqués ChemCam et SAM.

- Participation à la mission conjointe ESA/Japon BepiColombo vers Mercure

- Participation au projet conjoint ESA/Russie ExoMars

- Participation au projet ESA Rosetta

- Satellite Taranis d'étude des phénomènes énergétiques associés aux orages

- Physique fondamentale

- Microscope : satellite destiné à vérifier le principe d'équivalence avec une précision inégalée (lancement en 2016)[9].

- Pharao : horloge atomique expérimentale embarquée à bord de la station spatiale internationale en 2013.

- Technologie

Sécurité et défense

- Helios : satellites de reconnaissance optique lancés entre 1995 et 2009.

- Elisa : micro-satellites d'écoute (Elint) lancés en 2011.

- Athéna-Fidus : projet franco-italien de satellites de télécommunications militaires.

- MUSIS : projet européen de satellite de reconnaissance militaire. La France est chargée de développer la composante optique champ étroit.

Mission de régulation et d'administration

La loi n°2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales confère au CNES une mission générale de définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales, qu'elles soient menées par lui ou par des opérateurs privés. Il exerce, au nom du ministère chargé des questions spatiales, un contrôle de la bonne application de ces règlementations. Il est chargé, pour le compte de l'État, de l'immatriculation des objets spatiaux au titre de la Convention internationale relative à l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extraatmosphérique (en).

Statut

Le CNES est un établissement public à caractère industriel et commercial doté d'un agent comptable, placé sous la tutelle du ministère de la Recherche et de celui des Armées. Son statut est fixé par le chapitre Ier du titre III du livre III (articles L.331-1 à L.331-8) du code de la recherche et par le décret no 84-510 du plusieurs fois modifié[10].

Les grandes orientations du CNES sont fixées par un conseil d'administration qui comprend sept représentants de différents ministères, cinq personnalités qualifiées et six représentants des salariés du CNES. Le conseil d'administration est assisté d'un comité des programmes scientifiques. Le président du conseil d'administration assure aussi la direction générale de l'établissement.

Budget

En 2018, le budget du CNES est de 2,438 milliards d'euros[11], en hausse de près de 5 % par rapport à 2017[11]. Avec 38 à 39 euros par habitant par an[11], la France est le troisième pays au monde (après les États-Unis et la Chine) en termes d'investissement dans le spatial[11]. Elle est le plus important contributeur de l'ESA, avec 965 millions d'euros en 2018[11].

En 2017 le budget du CNES s'élevait à 2,334 milliards d'euros, soit environ 35 euros par habitant[12]. Les investissements se décomposent en 833 M€ dépensés dans le cadre du programme spatial de l'Agence spatiale européenne et 728 M€ dans le cadre de programmes nationaux et multilatéraux[13].

Les dépenses au titre du programme national et multilatéral (investissement, personnel et fonctionnement) de 2014 se ventilent de la manière suivante[13] :

- Lanceurs (accès à l'espace) : 328 M€

- Sécurité et défense : 316 M€

- Sciences spatiales et préparation de l'avenir : 181 M€

- Terre environnement et climat : 116 M€

- Applications grand public : 41 M€

- Ressources mutualisées : 142 M€

- Directions centrales : 53 M€

Le solde (48 M€) correspond à la TVA et à la taxe sur les salaires[13].

La participation au programme de l'Agence spatiale européenne se monte en 2017 à 833 M€ auxquels s'ajoutent 91 M€ au titre du PIA Programme français d'investissement public dans la recherche mis en place en 2010 pour stimuler la compétitivité de l'économie. Ces sommes sont réglées par le CNES à l'ESA et sont du fait de la règle du retour géographique dépensée pour l'essentiel auprès des centres de recherche et des industriels français. Le CNES ne gère pas le budget versé à l'organisation européenne EUMETSAT responsable du système météorologique spatial ; le budget 2014 correspondant (43 M€) est reversé par Météo-France à l'organisme européen[13].

| Domaine d'activité | Budget total | Part | Agence | Montant | Exemples de projets et missions |

|---|---|---|---|---|---|

| Lanceurs | 703 M€ | 32,6 % | CNES | 328 M€ | Lanceurs Ariane 5, Ariane 6, Vega, installations de la base de lancement de Kourou |

| ESA | 375 M€ | ||||

| Sécurité et défense | 316 M€ | 14,6 % | CNES | 316 M€ | Syracuse; Helios, Pléiades, Athéna-Fidus, CSO, CERES |

| Exploration du système solaire, astronomie, cosmologie, physique | 291 M€ | 13,5 % | CNES | 181 M€ | Microscope, Pharao, SVOM , InSight |

| ESA | 110 M€ | Rosetta, BepiColombo, Solar Orbiter, Gaia, Euclid, PLATO, Programme ExoMars, Curiosity, JUICE | |||

| Observation et étude de la Terre et du climat | 227 M€ | 10,5 % | CNES | 116 M€ | SARAL, CFOSAT, Taranis, SWOT, Vénμs, MERLIN |

| ESA | 111 M€ | ADM-Aeolus, EarthCARE, Biomass | |||

| Télécommunications, navigation | 129 M€ | 6 % | CNES | 41 M€ | ThD-SAT |

| ESA1 | 88 M€ | Galileo, EDRS, programme ARTES | |||

| Programme spatial habité | 106 M€ | 4,9 % | ESA | 106 M€ | Participation à la Station spatiale internationale, ATV |

| Recherche technologique (PIA part CNES) | 63 M€ | 2,9 % | CNES | 63 M€ | Ariane 6 : 3,4 M€, Plateforme géostationnaire 22,2 M€, Très haut débit 14,8 M€, SWOT 11,9 M€, Myriades Evolutions 4,5 M€ |

| Météorologie | 43 M€¹ | 2 % | EUMETSAT | 43 M€ | MetOp-A, MTG |

| Autres dépenses | 282 M€ | 13,1 % | CNES | 256 M€ | Directions centrales, ressources mutualisées, taxes |

| ESA | 26 M€ | Directions centrales | |||

| ¹Pour information : ce budget ne transite pas par les comptes du CNES | |||||

Filiales et participations

Le CNES a une participation majoritaire dans deux sociétés[14]. :

- CLS (57,28 %) : gestion des systèmes Argos et Doris, réalisant un chiffre d'affaires de 73,3 M€. Les autres actionnaires sont la NASA et la NOAA.

- Novespace (59,39 %) : société qui organise des vols paraboliques à bord d'un Airbus permettant de courtes phases d'apesanteur à des fins scientifiques. Le chiffre d'affaires en 2010 est 8,2 M€.

Il a créé conjointement avec l'IGN la société Spot Image (aujourd'hui Airbus DS Geo à la suite de son rachat par Airbus Defence and Space) pour exploiter commercialement les satellites SPOT et Pléiades.

Le CNES détenait une participation de 34,81 % dans Arianespace, qui commercialise les lancements des fusées Ariane 5, Vega et certains des vols de Soyouz jusqu'en 2015, date à laquelle il a cédé ses parts à la sociéte ArianeGroup[15].

Le CNES a également une participation de 40 % dans la Société Immobilière de Kourou (SIMKO), une société d'économie mixte qui fut créée initialement pour gérer la construction et la gestion des logements des agents du CNES à Kourou.

Sites

L'activité du CNES est répartie entre quatre sites : le site principal à Toulouse, le Centre spatial guyanais (CSG) situé à Kourou dans le département de la Guyane, la direction des lanceurs dans le douzième arrondissement de Paris et le siège social dans le 1er arrondissement de Paris. Les effectifs sont en 2019 de 2 400 salariés.

Centre spatial de Toulouse

Le Centre spatial de Toulouse s'étend sur une cinquantaine d'hectares dans la zone de Rangueil-Lespinet. Proche du site historique de Montaudran (Aéropostale), il est au centre d'un vaste complexe scientifique et universitaire à vocation aérospatiale où se trouvent notamment des Écoles (université Paul-Sabatier, ISAE (Sup Aéro), ENAC, IAS, INSA.), des Laboratoires (ONERA, LAAS, CESR, OMP (LEGOS, DTP), GRGS, CESBIO…) l'Institut de Recherche Technologique IRT Saint Exupéry et des entreprises aérospatiales (Airbus Defense and Space, Thales Alenia Space, Spot Image, CLS-Argos, Intespace…). Ses missions couvrent, à l'exception des lanceurs et de leurs lancements, l'essentiel des tâches techniques et d'assistance aux scientifiques qui sont de la responsabilité du CNES. On distingue dans ses activités :

- La gestion des projets.

- Les études de recherche et technologie.

- Les centres d'opération pour les mises à poste et le contrôle des satellites en orbite.

- Les moyens informatiques et d'études mathématiques

- Les activités de support : administration, logistique et communication.

Il héberge entre autres le Centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales (CADMOS). Le centre de Toulouse regroupe 1 700 personnes en 2019 dont une majorité d'ingénieurs et cadres[16].

Centre spatial guyanais

Le Centre spatial guyanais (CSG), créé en 1964, est la base de lancement d'où décollent tous les lanceurs mis en œuvre par l'Agence spatiale européenne : Ariane, Soyouz et Vega. C'est une mission complexe, où le CNES met à la disposition de l'Agence spatiale européenne et d'Arianespace une base spatiale fiable, sûre, performante, et garantit au nom de la France la sécurité des biens et des personnes. Le site de Kourou possède une position géographique exceptionnelle, proche de l'équateur, ce qui autorise des lancements vers l'est (en bénéficiant de la vitesse d'entraînement de la Terre) ou le nord dans des conditions de sécurité maximales : le lanceur ne survole aucune terre sur 4 000 km. Le centre de Kourou regroupe 250 personnes en 2019[16].

Paris Daumesnil – Direction des lanceurs

La Direction des lanceurs (DLA) est situé dans le 12e arrondissement à Paris Daumesnil (il était avant 2011 dans la ville nouvelle d'Évry en 1974 et encore auparavant Brétigny-sur-Orge. En 2011, elle déménage dans le nouveau site du 12e arrondissement à Paris Daumesnil. La DLA assure le développement des lanceurs Ariane et accompagne la phase de production industrielle pour le compte d'Arianespace. Elle est responsable du premier étage du lanceur Vega et est le maître d'œuvre du pas de tir de Soyouz en Guyane. Elle prépare l'avenir en travaillant sur les nouvelles générations de lanceurs et de systèmes de propulsion. La Direction des lanceurs regroupe 285 personnes en 2019[16].

Siège à Paris

La direction du CNES siège à Paris. Elle emploie 185 personnes en 2019[16].

Culture et communication

Depuis sa création, le CNES développe une politique culturelle tournée vers l'information des différents publics et, depuis quelques années, vers la création artistique.

Identité visuelle

- Logo du CNES

Logo de 1961 à 1976.

Logo de 1961 à 1976. Logo de 1976 à 1984.

Logo de 1976 à 1984. Logo de 1984 à 1992.

Logo de 1984 à 1992. Logo de 1992 à 1994.

Logo de 1992 à 1994. Logo de 1994 à 2005.

Logo de 1994 à 2005. Logo de 2005 à 2017.

Logo de 2005 à 2017..svg.png.webp) Logo depuis 2017.

Logo depuis 2017.

Actions vers les jeunes

Le CNES a depuis son origine développé une politique volontariste d'information de la jeunesse par de nombreux moyens pédagogiques (animations, publications, expositions, activités expérimentales, formations, site web…)[17]. Pour ses actions jeunesse, le CNES travaille en partenariat avec des acteurs de culture scientifique et technique parmi lesquels l'association Planète Sciences, le réseau des CCSTI et des structures locales comme l'Association PARSEC qui diffuse l'information scientifique sur la Côte d'Azur (en 1986, une convention de partenariat[18], a été signée, elle a été renouvelée en 2001[19]). En juin 2005, la direction des lanceurs du CNES lance le Projet Perseus au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Ce programme, à visée pédagogique, a pour but de mobiliser des étudiants sur des projets spatiaux tels que la création d'un lanceur[20].

Observatoire de l'Espace

L'Observatoire de l'Espace, créé en 2000, est une structure du CNES qui a pour vocation de faire découvrir l'Espace au-delà de ses dimensions scientifiques et techniques, comme un pan de notre culture et de notre quotidien[21]. Il montre la place qu'occupe l'Espace dans notre histoire, nos représentations et notre imaginaire. L'Observatoire de l'Espace réalise des inventaires[22], rassemble des corpus d'archives sur des sujets liés à l'Espace et édite des ouvrages[23], notamment la revue Espace(s), et soutient la création artistique à travers son programme "Création et imaginaire spatial"[24] et le festival Sidération.

Activité de lobbying

Le CNES est inscrit depuis 2017 au registre de transparence des représentants d'intérêts auprès de la Commission européenne, et déclare en 2017 pour cette activité des dépenses annuelles d'un montant compris entre 500 000 et 600 000 euros[25].

En France

Pour l'année 2017, le CNES déclare à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique exercer des activités de lobbying en France pour un montant qui n'excède pas 10 000 euros[26].

Présidents successifs

- Pierre Auger : -

- Jean Coulomb : -

- Jean-François Denisse : -

- Maurice Lévy : -

- Hubert Curien : -

- Jacques-Louis Lions : -

- René Pellat : -

- André Lebeau : -

- Alain Bensoussan : -

- Yannick d'Escatha : -

- Jean-Yves Le Gall : -

- Philippe Baptiste : [27]

Notes et références

- « Recherche et enseignement supérieur », sur Liste des rapports d'information de l'année parlementaire 2022

- Journal officiel de la République française du 20 décembre 1961, p. 11665.

- « Rapport d'activité 2010 : accès à l'espace » [PDF], CNES, .

- « Rapport d'activité 2010 : terres, environnement et climat » [PDF], CNES, .

- « Coopération spatiale entre la France et la Chine - Succès de la mise en orbite de CFOSat », sur presse.cnes.fr.

- (en) Pierric Ferrier, Philippe Crebassol, Gérard Dedieu et Olivier Hagolle, « VENµS (Vegetation and environment monitoring on a new micro satellite) », 2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, , p. 3736–3739 (DOI 10.1109/IGARSS.2010.5652087, lire en ligne, consulté le ).

- « Rapport d'activité 2010 : applications grand public », CNES,

- « Svom », sur Svom

- « Un nouveau satellite pour mettre à l’épreuve Galilée, Newton et Einstein », sur Le Monde,

- Décret du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales.

- « L'agence spatiale française met le cap sur Mars et Mercure », Le Point, (lire en ligne)

- « Le 2ème budget au monde », sur cnes.fr, (consulté le )

- « PLF 2015 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :recherche spatiale », Ministère des finances français,

- « Rapport d'activité 2012 : ressources financières », CNES,

- Michel Cabirol, « Arianespace : l'Etat signe la vente de ses parts à Airbus et Safran », La Tribune, (lire en ligne, consulté le )

- « Le CNES en bref », CNES (consulté le )

- « De l'espace pour les jeunes - CNES »

- « Convention de 2001 »

- Alain Bensoussan, président du Centre national d'études spatiales, signe, le 23 juin 2001, la convention PARSEC, texte intégral sur Association PARSEC

- « Site web du projet perseus »

- Laurent Carpentier, « Les lois de la légèreté universelle », Le Monde, (lire en ligne)

- « Cosmothropos, réflexions sur un inventaire contemporain | Territoire des images », sur culturevisuelle.org (consulté le )

- « CNES - L'Observatoire de l'espace », sur cnesobservatoire-leseditions.fr (consulté le )

- « Présentation de la collaboration avec les artistes et écrivains », sur cnes-observatoire.net (consulté le )

- « Registre de transparence », sur Commission européenne (consulté le )

- « Fiche Organisation « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique », sur hatvp.fr (consulté le )

- « Philippe Baptiste nommé Président du CNES », sur cnes.fr, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Claude Carlier, Marcel Gilli et all, Les 30 premières années du CNES, La Documentation Française, (ISBN 978-2-846-08215-0)

- Philippe Varnoteaux, L'aventure spatiale française - De 1945 à la naissance d'Ariane, Nouveau Monde, (ISBN 978-2-36942-157-3)

- (fr) De la fusée Véronique au lanceur Ariane : une histoire d'hommes (1945-1979) de France Durand - De Jongh (ISBN 978-0-387-09746-6) Stock 1998

- (fr) La naissance d'Ariane de Jean-Pierre Morin Editions Edite 2009 (ISBN 978-2-846-08248-8)

- (en) 50 ans de coopération spatiale France-URSS/Russie, Tessier & Ashpool, , 500 p. (ISBN 2-909467-14-7)

- CNES, Institut français d'Histoire de l'Espace, Association Amicale des anciens du CNES, Les débuts de la recherche spatiale française : au temps des fusées-sondes, Editions Edite, (ISBN 978-2-846-08215-0)

- Robert Aubinière et André Lebeau, Dialogue avec le 1er directeur du Cnes : Le Général Aubinière et André Lebeau, L'Harmattan,

- Cour des comptes, Rapport de la cour des comptes sur le CNES exercices 2018 et suivant,

- Guy Lebègue, « Du Spatial aux Travaux publics : Les Maquettes virtuelles », avec la collaboration de Eric Lebègue, CSTB et Laurent Lebègue, CNES, Lettre AAAF Cannes, spécial mars 2007, publiée sur archive-host.com, reprise dans La Lettre AAAF no 6 de juin 2007, (ISSN 1767-0675).

Articles connexes

- Programme spatial français

- Histoire du Centre national d'études spatiales de 1961 à 1981

- Filiales et participations du Centre national d'études spatiales

- Liste des agences spatiales

- Centre spatial guyanais

- E-Corce

- Robusta-3A Méditerranée

- Loi n°2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives aux organisations :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la vie publique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :